在桥边 课件

图片预览

文档简介

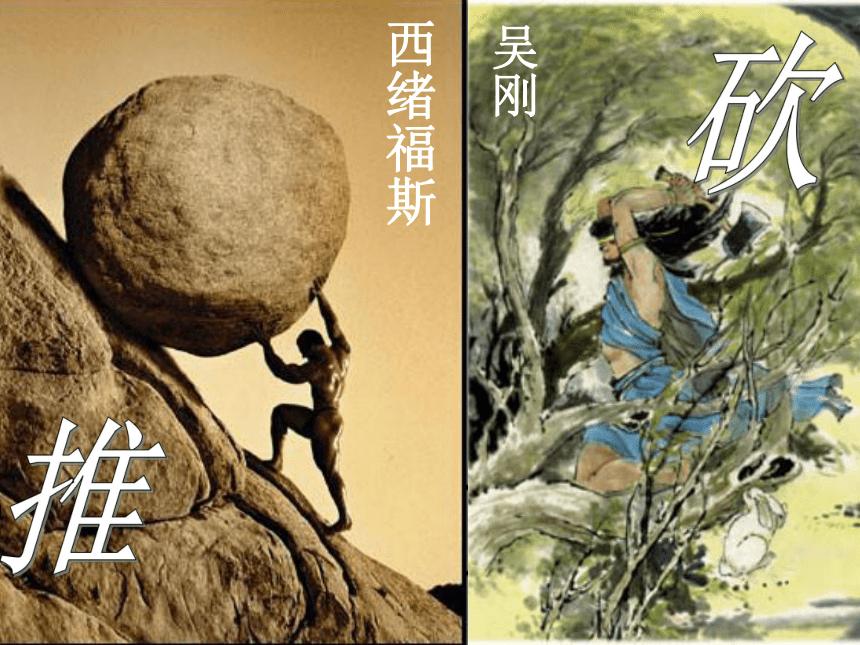

课件33张PPT。西绪福斯吴刚推砍 再也没有比进行这种无聊无望的劳动更为严厉的惩罚了!在桥边 数在桥边[德国] 伯尔 请同学们快速阅读全文,用一两句话概括小说最主要的情节内容。他们让我数在一座新桥上走过的人,我每次都故意把一位可爱的姑娘漏掉了。整体感知

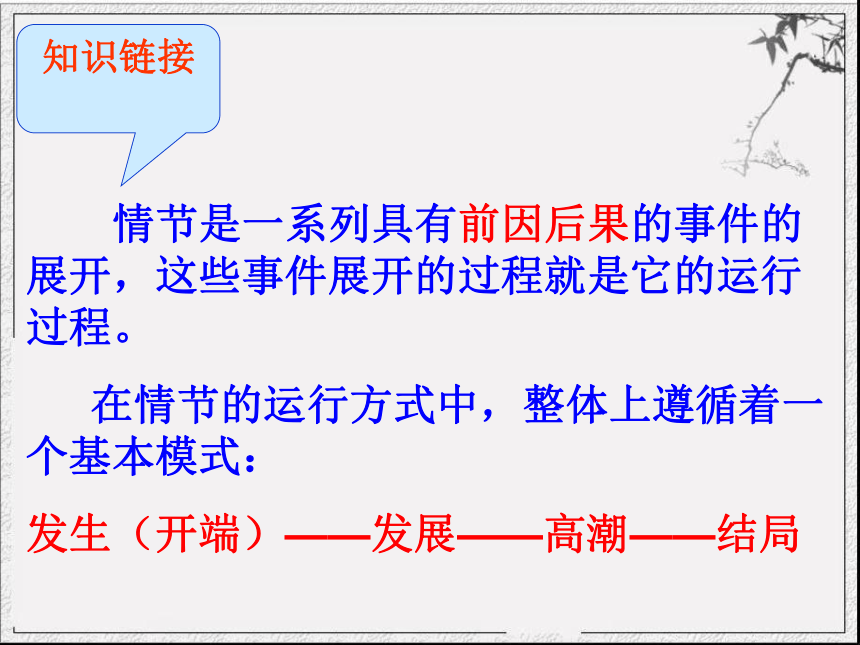

概括情节 知识链接 情节是一系列具有前因后果的事件的展开,这些事件展开的过程就是它的运行过程。

在情节的运行方式中,整体上遵循着一个基本模式:

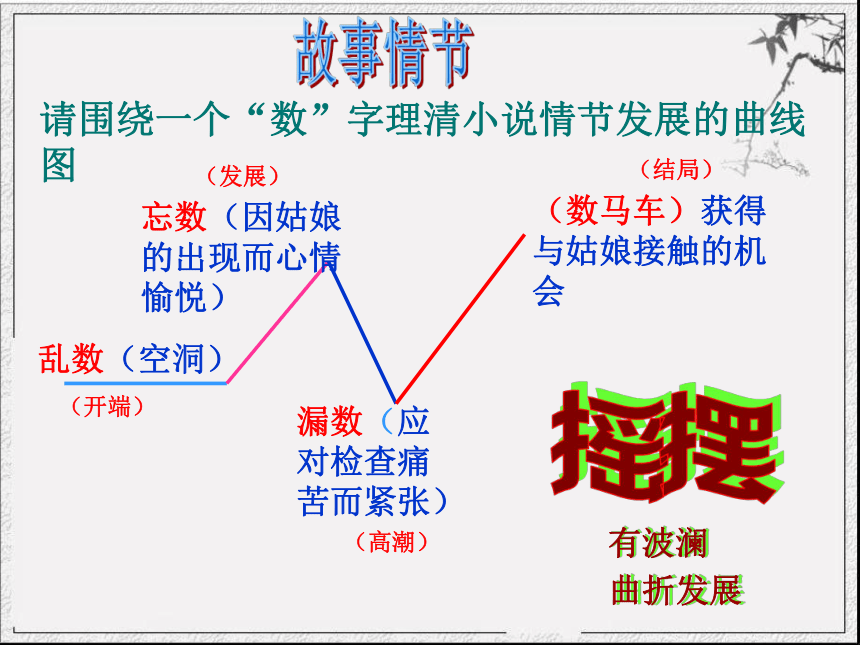

发生(开端)——发展——高潮——结局请围绕一个“数”字理清小说情节发展的曲线图故事情节乱数(空洞)忘数(因姑娘的出现而心情愉悦)漏数(应对检查痛苦而紧张)(数马车)获得与姑娘接触的机会有波澜摇摆曲折发展(开端)(发展)(高潮)(结局) 在小说中,即使故事的开端和结局都很简单,作家也不愿意让人物选择捷径一口气跑到底的,而是要让他千折百回,每一个地方都可能遇到难以逾越的困难,最后才抵达胜利的彼岸,越是曲折,越是跌宕,小说越是精彩,这就是小说情节摇摆所产生的魅力。感受情节的“摇摆” “乱数”:

“我” 有时故意少数一个人;当我发起怜悯来,就送给他们几个。”“当我恼火时,当我没有烟抽时,我只给一个平均数;当我心情舒畅、精神愉快时,我就用五位数字表示我的慷慨。”“我”为什么要乱数? “整天,整天,我的不出声音的嘴像一台计时器那样动着,一个数字接着一个数字积起来,为了在晚上好送给他们一个捷报。”枯燥、无聊、单调、空虚、灰暗的工作

我对此不满意,但为了生存,又无可奈何,无力抗争。“我”唯一能做就是不断地故意制造不准确:为此常暗自高兴,作者通过充满反讽和揶揄的笔调来表露了“我”对这种生活的不满和反抗。 渴望意义的人面对无意义的世界, 会表现出厌倦。厌倦是一种既不肯接受又不想反抗的心态。我把厌倦看做无聊的一种形态,一种包含激情的无聊。

(周国平) “忘数”:

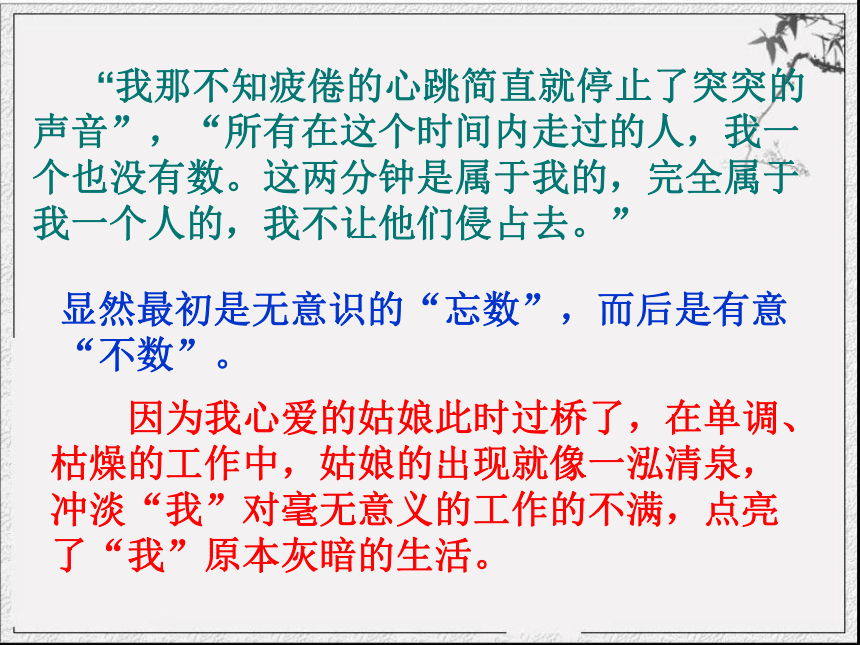

姑娘来的时候,和她同时过桥的人,我一个都没数。为什么此时会忘数? 因为我心爱的姑娘此时过桥了,在单调、枯燥的工作中,姑娘的出现就像一泓清泉,冲淡“我”对毫无意义的工作的不满,点亮了“我”原本灰暗的生活。显然最初是无意识的“忘数”,而后是有意“不数”。 “我那不知疲倦的心跳简直就停止了突突的声音”,“所有在这个时间内走过的人,我一个也没有数。这两分钟是属于我的,完全属于我一个人的,我不让他们侵占去。”“漏数”:

主任统计员的突然出现,这显然直接关系到“我”的生计问题。为此“我”的内心由之前的“愉悦和欢快”跌回了谷底,于是“我”内心充满了紧张和矛盾。主任过来检查时,“我”把她一个人漏数了!为什么“我”数得如此认真,但还是把她给漏数了? 我像发疯似的数着,一台自动记录公里行程的机器也不可能比我数得更好。那位主任统计员亲自站在人行道的那一边数,然后拿一小时的结果同我的统计数字相比较。我比他只少算了一个人”。 从表面上看,“我”为了粗俗的生计,压抑住了自己对姑娘的感情,“因为我必须数,不能目送她过去”,而在内心深处,仍然是真挚的爱情和精神世界的真正寄托压倒了空洞无意义的职业。 “我”有意识地不愿把“我”心爱的姑娘数进去 小说讲述的仅仅是一个爱情和事业相冲突的故事吗? “我”的漏数表现着小人物——“我”对美好事物的坚守,表现了一种精神追求。“我”对姑娘的爱与其说是爱情,还不如说是“我”的一种美好精神的寄托,是“我”在这样的社会氛围、这样的个人境遇中,依然坚持的对美好希望、美好事物的一种守望。 他们替我缝补了腿,给我一个可以坐着的差使:要我数在一座新桥上走过的人。 背景海因利希·伯尔 伯尔出生在科隆一雕刻匠的家庭,

中学毕业后,曾在书店当学徒。1939年在

科隆大学学习,不久即应征入伍,随军到

过法国、波兰、罗马尼亚等国,增长了不

少见识。二战结束后,曾在战俘集中营待

了几个月。六年战争生活经历,成为伯尔

早期创作的主要题材。战后除继续在科隆大学研究语言与文学外,还当过木匠和人口统计员,因此对下层人民的生活较为熟悉,并在许多作品中有所反映。

主要作品:中篇小说《火车正点》、长篇小说《亚当,你到过哪里?》、短篇小说集《流浪人,你若到斯巴……》 1971年发表的《与一位女士的合影》是其全部创作的结晶,次年获诺贝尔文学奖,被誉为“当代德国的歌德。” 海因里希·伯尔的写作处在两难中:一边是战争的废墟,另一边则是战后重建狂潮;一边是可见的残垣断壁的废墟,一边是深深隐藏在数字化效率社会的经济繁荣表象下的废墟。所谓“废墟文学”绝非仅仅意味着“战争废墟”或“战后废墟”的文学,而是首先意味着人类在现代性处境中所遭遇的本质处境。(摘自 柯小刚《废墟、伤痕与伦理家园的重建》) 除了因为工作单调、枯燥、乏味,还有其他原因使得作者对这份工作、对自己的生存现状感到不满的吗?他们“我”为什么对他们感到不满? 1、第一段“他们以用数字来表明他们的精明能干为乐事,一些毫无意义的空洞的数目字使他们陶醉”;

2、 “他们”看到数字时脸上放出光彩、容光焕发、心满意足、眼睛闪闪发亮;

3、“他们喜欢这个未来完成式”他们醉心于数字上的增多,即便这些是虚假的数字,他们努力做些面子工程,企图作出些“政绩”,并不真正关心人的生存状况。

他们? “他们”——是只知道盲目陶醉和满足于“我”送上的数字的官员,是只关心数字而完全忽略人的精神存在的社会的代表。——战后德国政府“他们有理由心满意足地上床睡觉去了,因为每天有成千上万的人走过他们的新桥……”,怎样理解“新桥”的含义?——“新桥”是德国战后重建的代表,战后人们偏重的是物质的重建。

对新桥所通过人员、车辆的种种统计、计算,代表了一种十分不可靠、近乎痴妄和盲目的乐观。小说中“我”是什么人?——“我”是一个小人物,无法把握自己的命运,参加了二战,落下了残疾,成为制度的受害者。同样,“我”在今天也无法为自己做主,“我”被制度安排在一个可有可无的岗位上——数人。这份工作单调、枯燥、乏味。人的心灵、精神追求被忽视了。

这就是主人公的命运,他被时代、制度边缘化了。成了一个被人忽略的、生存在人群之外的、整日只能面对强大的钢筋混凝土而显得十分可怜而又渺小的人。

作者写出的“我” 就是一种隐喻。“我”没有姓名,没有亲人,仅仅只是一个和当时千百万同类人一样的一个代指符号而已。

二战以后像“我”这样的小人物在德国、在欧洲、在全世界还有许多。(数汽车的矿工)他们在战争中丧失的不仅仅是一条腿,更是对生活的希望,对未来的希望。

“数马车”:

主任统计员拍着我的肩膀,说我是个好人,很忠实、很可靠。“一小时内只数错了一个人”,他说,“这没有多大关系。我们反正要追加一定的百分比的零头。我将提议,调您去数马车。”如此荒诞讽刺的结局,出乎意料又在情理之中。结局对“我”的境遇有无改变? 处境没有真正改变,精神需求可能永远无法实现。

在这种历史背景下,从始至终都没有人给过主人公真正的精神关怀。尽管由数人换成了数马车,但改变的仅仅是工种,他作为人的存在价值和生存意义,也许同样被永远地忽略了。这是一种社会现象,是德国战后重建中,偏重物质而缺乏精神关怀的社会现实。 总结主旨 在表面上看是爱情,表现爱情对于一个处境堪忧的小人物具有如何强大的精神力量,而深层则是对德国战后重建中偏重物质而缺乏精神关怀的这一问题以及小人物在这种历史背景下的精神状态的思考。对人的存在价值和生存意义的关注对缺乏精神关怀的社会现实的思考 不仅在伯尔的小说中会出现这种重物质轻精神的现象,在现实生活中也有很多类似情况的发生。请你联系实际说说生活中的这种现象?空巢老人 留守儿童等 在纷繁复杂、追求利益的现代社会,人们太重视物质上的追求和满足,而忽视了精神的充实和探索。很多人舍得给自己的父母花钱买很多高档物品,却舍不得每天陪父母聊聊天;很多父母整天忙于挣钱,却没时间陪自己的孩子好好谈谈心。在这个社会,很多人认为物质上的满足就是最大的幸福,给人物质上的帮助就是最大的帮助。孰不知,真正的幸福与物质无关,真正的幸福也绝不仅仅是物质上的满足。 真正的幸福与物质无关,真正的幸福也绝不仅仅是物质上的满足。相反有时失意时的一句鼓励,痛苦时一个拥抱,沮丧时的一个眼神,落魄时及时伸出的一只手,那才是真正的帮助,真正的关爱,那才能让别人感受到真正的幸福!??? 人人都希望过上幸福快乐的生活,而幸福快乐只是一种感觉,与贫富无关,同内心相连。

——于丹13岁女孩的人生选择题一边是大上海身价过亿的生母,一边是皖北农村贫困的养父,一边是千万别墅一边是土墙草屋,13岁的惠惠选择回到养父身边。

“大上海好,还是怀远农村好?” 记者问惠惠。

“上海好。”

“那你愿意再次去上海吗?”

“我舍不得离开爸爸(养父)。”

“你最终选留下来,是舍不得离开养育你的父亲吗?”

惠惠:是的,我也喜欢与弟弟妹妹在一起。弟弟几个月大时,妈妈就走了,是我把他抱大的,我离不开他。他每天跟在我后面,喊我姐姐,我很开心。

“除了这个原因,你放弃大上海那么优越的条件,还有其他因素吗?”

惠惠:“在上海,每天回到家,连个说话的人都没有,只能窝在屋子里。而在老家,地界很开阔,有伙伴们玩,我喜欢与她们在旷野中自由地奔跑。”拓展

概括情节 知识链接 情节是一系列具有前因后果的事件的展开,这些事件展开的过程就是它的运行过程。

在情节的运行方式中,整体上遵循着一个基本模式:

发生(开端)——发展——高潮——结局请围绕一个“数”字理清小说情节发展的曲线图故事情节乱数(空洞)忘数(因姑娘的出现而心情愉悦)漏数(应对检查痛苦而紧张)(数马车)获得与姑娘接触的机会有波澜摇摆曲折发展(开端)(发展)(高潮)(结局) 在小说中,即使故事的开端和结局都很简单,作家也不愿意让人物选择捷径一口气跑到底的,而是要让他千折百回,每一个地方都可能遇到难以逾越的困难,最后才抵达胜利的彼岸,越是曲折,越是跌宕,小说越是精彩,这就是小说情节摇摆所产生的魅力。感受情节的“摇摆” “乱数”:

“我” 有时故意少数一个人;当我发起怜悯来,就送给他们几个。”“当我恼火时,当我没有烟抽时,我只给一个平均数;当我心情舒畅、精神愉快时,我就用五位数字表示我的慷慨。”“我”为什么要乱数? “整天,整天,我的不出声音的嘴像一台计时器那样动着,一个数字接着一个数字积起来,为了在晚上好送给他们一个捷报。”枯燥、无聊、单调、空虚、灰暗的工作

我对此不满意,但为了生存,又无可奈何,无力抗争。“我”唯一能做就是不断地故意制造不准确:为此常暗自高兴,作者通过充满反讽和揶揄的笔调来表露了“我”对这种生活的不满和反抗。 渴望意义的人面对无意义的世界, 会表现出厌倦。厌倦是一种既不肯接受又不想反抗的心态。我把厌倦看做无聊的一种形态,一种包含激情的无聊。

(周国平) “忘数”:

姑娘来的时候,和她同时过桥的人,我一个都没数。为什么此时会忘数? 因为我心爱的姑娘此时过桥了,在单调、枯燥的工作中,姑娘的出现就像一泓清泉,冲淡“我”对毫无意义的工作的不满,点亮了“我”原本灰暗的生活。显然最初是无意识的“忘数”,而后是有意“不数”。 “我那不知疲倦的心跳简直就停止了突突的声音”,“所有在这个时间内走过的人,我一个也没有数。这两分钟是属于我的,完全属于我一个人的,我不让他们侵占去。”“漏数”:

主任统计员的突然出现,这显然直接关系到“我”的生计问题。为此“我”的内心由之前的“愉悦和欢快”跌回了谷底,于是“我”内心充满了紧张和矛盾。主任过来检查时,“我”把她一个人漏数了!为什么“我”数得如此认真,但还是把她给漏数了? 我像发疯似的数着,一台自动记录公里行程的机器也不可能比我数得更好。那位主任统计员亲自站在人行道的那一边数,然后拿一小时的结果同我的统计数字相比较。我比他只少算了一个人”。 从表面上看,“我”为了粗俗的生计,压抑住了自己对姑娘的感情,“因为我必须数,不能目送她过去”,而在内心深处,仍然是真挚的爱情和精神世界的真正寄托压倒了空洞无意义的职业。 “我”有意识地不愿把“我”心爱的姑娘数进去 小说讲述的仅仅是一个爱情和事业相冲突的故事吗? “我”的漏数表现着小人物——“我”对美好事物的坚守,表现了一种精神追求。“我”对姑娘的爱与其说是爱情,还不如说是“我”的一种美好精神的寄托,是“我”在这样的社会氛围、这样的个人境遇中,依然坚持的对美好希望、美好事物的一种守望。 他们替我缝补了腿,给我一个可以坐着的差使:要我数在一座新桥上走过的人。 背景海因利希·伯尔 伯尔出生在科隆一雕刻匠的家庭,

中学毕业后,曾在书店当学徒。1939年在

科隆大学学习,不久即应征入伍,随军到

过法国、波兰、罗马尼亚等国,增长了不

少见识。二战结束后,曾在战俘集中营待

了几个月。六年战争生活经历,成为伯尔

早期创作的主要题材。战后除继续在科隆大学研究语言与文学外,还当过木匠和人口统计员,因此对下层人民的生活较为熟悉,并在许多作品中有所反映。

主要作品:中篇小说《火车正点》、长篇小说《亚当,你到过哪里?》、短篇小说集《流浪人,你若到斯巴……》 1971年发表的《与一位女士的合影》是其全部创作的结晶,次年获诺贝尔文学奖,被誉为“当代德国的歌德。” 海因里希·伯尔的写作处在两难中:一边是战争的废墟,另一边则是战后重建狂潮;一边是可见的残垣断壁的废墟,一边是深深隐藏在数字化效率社会的经济繁荣表象下的废墟。所谓“废墟文学”绝非仅仅意味着“战争废墟”或“战后废墟”的文学,而是首先意味着人类在现代性处境中所遭遇的本质处境。(摘自 柯小刚《废墟、伤痕与伦理家园的重建》) 除了因为工作单调、枯燥、乏味,还有其他原因使得作者对这份工作、对自己的生存现状感到不满的吗?他们“我”为什么对他们感到不满? 1、第一段“他们以用数字来表明他们的精明能干为乐事,一些毫无意义的空洞的数目字使他们陶醉”;

2、 “他们”看到数字时脸上放出光彩、容光焕发、心满意足、眼睛闪闪发亮;

3、“他们喜欢这个未来完成式”他们醉心于数字上的增多,即便这些是虚假的数字,他们努力做些面子工程,企图作出些“政绩”,并不真正关心人的生存状况。

他们? “他们”——是只知道盲目陶醉和满足于“我”送上的数字的官员,是只关心数字而完全忽略人的精神存在的社会的代表。——战后德国政府“他们有理由心满意足地上床睡觉去了,因为每天有成千上万的人走过他们的新桥……”,怎样理解“新桥”的含义?——“新桥”是德国战后重建的代表,战后人们偏重的是物质的重建。

对新桥所通过人员、车辆的种种统计、计算,代表了一种十分不可靠、近乎痴妄和盲目的乐观。小说中“我”是什么人?——“我”是一个小人物,无法把握自己的命运,参加了二战,落下了残疾,成为制度的受害者。同样,“我”在今天也无法为自己做主,“我”被制度安排在一个可有可无的岗位上——数人。这份工作单调、枯燥、乏味。人的心灵、精神追求被忽视了。

这就是主人公的命运,他被时代、制度边缘化了。成了一个被人忽略的、生存在人群之外的、整日只能面对强大的钢筋混凝土而显得十分可怜而又渺小的人。

作者写出的“我” 就是一种隐喻。“我”没有姓名,没有亲人,仅仅只是一个和当时千百万同类人一样的一个代指符号而已。

二战以后像“我”这样的小人物在德国、在欧洲、在全世界还有许多。(数汽车的矿工)他们在战争中丧失的不仅仅是一条腿,更是对生活的希望,对未来的希望。

“数马车”:

主任统计员拍着我的肩膀,说我是个好人,很忠实、很可靠。“一小时内只数错了一个人”,他说,“这没有多大关系。我们反正要追加一定的百分比的零头。我将提议,调您去数马车。”如此荒诞讽刺的结局,出乎意料又在情理之中。结局对“我”的境遇有无改变? 处境没有真正改变,精神需求可能永远无法实现。

在这种历史背景下,从始至终都没有人给过主人公真正的精神关怀。尽管由数人换成了数马车,但改变的仅仅是工种,他作为人的存在价值和生存意义,也许同样被永远地忽略了。这是一种社会现象,是德国战后重建中,偏重物质而缺乏精神关怀的社会现实。 总结主旨 在表面上看是爱情,表现爱情对于一个处境堪忧的小人物具有如何强大的精神力量,而深层则是对德国战后重建中偏重物质而缺乏精神关怀的这一问题以及小人物在这种历史背景下的精神状态的思考。对人的存在价值和生存意义的关注对缺乏精神关怀的社会现实的思考 不仅在伯尔的小说中会出现这种重物质轻精神的现象,在现实生活中也有很多类似情况的发生。请你联系实际说说生活中的这种现象?空巢老人 留守儿童等 在纷繁复杂、追求利益的现代社会,人们太重视物质上的追求和满足,而忽视了精神的充实和探索。很多人舍得给自己的父母花钱买很多高档物品,却舍不得每天陪父母聊聊天;很多父母整天忙于挣钱,却没时间陪自己的孩子好好谈谈心。在这个社会,很多人认为物质上的满足就是最大的幸福,给人物质上的帮助就是最大的帮助。孰不知,真正的幸福与物质无关,真正的幸福也绝不仅仅是物质上的满足。 真正的幸福与物质无关,真正的幸福也绝不仅仅是物质上的满足。相反有时失意时的一句鼓励,痛苦时一个拥抱,沮丧时的一个眼神,落魄时及时伸出的一只手,那才是真正的帮助,真正的关爱,那才能让别人感受到真正的幸福!??? 人人都希望过上幸福快乐的生活,而幸福快乐只是一种感觉,与贫富无关,同内心相连。

——于丹13岁女孩的人生选择题一边是大上海身价过亿的生母,一边是皖北农村贫困的养父,一边是千万别墅一边是土墙草屋,13岁的惠惠选择回到养父身边。

“大上海好,还是怀远农村好?” 记者问惠惠。

“上海好。”

“那你愿意再次去上海吗?”

“我舍不得离开爸爸(养父)。”

“你最终选留下来,是舍不得离开养育你的父亲吗?”

惠惠:是的,我也喜欢与弟弟妹妹在一起。弟弟几个月大时,妈妈就走了,是我把他抱大的,我离不开他。他每天跟在我后面,喊我姐姐,我很开心。

“除了这个原因,你放弃大上海那么优越的条件,还有其他因素吗?”

惠惠:“在上海,每天回到家,连个说话的人都没有,只能窝在屋子里。而在老家,地界很开阔,有伙伴们玩,我喜欢与她们在旷野中自由地奔跑。”拓展

同课章节目录