人教版七年级地理下册第七章《日本》第1-2课时 公开课教案及作业设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版七年级地理下册第七章《日本》第1-2课时 公开课教案及作业设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 72.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版七年级地理下册第七章《日本》第1-2课时教学设计

课时主题 日本-----多火山、地震的岛国 第一课时(共2课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课时学习目标 (1)通过阅读图7.1日本在世界上的位置图、图7.2日本的地形,准确指出其经纬度位置、海陆位置、半球位置、相对位置。 (2)利用日本地图和其他资料概括日本自然环境的基本特点。 (3)通过活动设计,知道日本多火山、地震的原因。

2.课时评价任务 (1)阅读图7.1日本在世界上的位置图、图7.2日本的地形,能准确说出经纬度位置、海陆位置、半球位置、相对位置;主要组成部分及首都。 (2)通过阅读日本的地形图,说出日本领土的四大岛屿以及首都。 (3)通过阅读日本的地形图,说出日本地形、海岸线的基本特征及主要的气候类型。 (4)通过阅读日本火山、地震资料,以及日本及附近地区的火山、地震带图,解释日本多火山地震的原因。

3.课时学习内容分析 本课时在这部分介绍了日本的地理位置、范围和日本的地形特点,以及地处太平洋板块和亚欧板块的碰撞消亡边界多火山、地震。在这一课时的学习内容中安排了一个活动。活动的目的在于结合图7.7日本及附近的火山地震带,说明日本多火山、地震的原因及减灾措施;对日本传统建筑民居的影响。

4.课时学生实际水平 学生在前面几节课中已学习了如何认识一个国家或地区,对图片和数据资料的分析和归纳有一定的认识。但理解日本多火山地震的原因及对传统民居、应对地震的措施之间的因果关系的内在练习上还存在一定问题,这种因果联系的教学比海陆位置、领土组成的教学难度要大,需要更强的逻辑思维能力和判断能力,也需要更多的地理知识累积。

5.学习过程设计 教师活动学生活动环节一:创设情景,导入新课教师活动1 多媒体展示图片《富士山和樱花》及有关日本文化的图片。 设问:看到这些图片你想到的是那一个国家? 总结:日本和我们是一衣带水的邻邦,中日文化交流源远流长。 学生活动1 学生欣赏:春季日本樱花盛开的美景图片、冬季富士山雪景的图片、日本著名的卡通漫画人物(哆啦A梦、海贼王中路飞、火影忍者鸣人)。 回答设问:日本活动意图说明:通过感性认识来了解日本。创设情景,激发学习兴趣。环节二:日本的地理位置教师活动2 播放视频,学生观看。 展示《日本的世界位置图》、《日本的地形图》。设置任务让学生找出日本的位置(海陆位置和经纬度位置)、领土组成及日本周围的海域、地形特征。 总结:日本位于亚洲东部,太平洋西岸的一个岛国,主要由四个大岛(北海道岛、本州岛、四国岛、九州岛)及其周围的许多小岛组成;位于北温带;位于东半球、北半球。日本东临太平洋,西隔日本海、朝鲜海峡与俄罗斯、朝鲜、韩国相望,西南与我国隔东海相望。 归纳日本的主要气候类型。学生活动2 1.分好小组,组员分工明确,设小组长,发言人等。每个小组分别承担位置、地形、气候、领土组成,让他们带着自己的课题进行探究,进而汇报成果。 2.全体同学通过阅读教材P14图7.1《日本的世界位置》,小组讨论并完成填空。 日本位于 大陆东部, 洋西北部,是一个(内陆国、岛国、海陆兼备)的国家,属于 温度带。 小组代表回答问题 3.全体同学通过阅读教材P14图7.2《日本的地形图》,小组讨论并归纳总结出日本主要的地形特征,并且思考日本地形对河流特征的影响 4.结合世界气候类型分布图,找出日本的主要气候类型。(根据学生探究情况,对日本的气候特征进行点拨)活动意图说明:培养学生的读图、识图、析图能力。使学生联系学过的分析某一国家或者地区的地理位置应该从纬度位置、半球位置、海陆位置、相对位置等方面来分析,从而达到知识的迁移运用。 环节三:合作探究---日本多火山、地震的原因教师活动3 展示《富士山》图片、《六大板块示意图》 活动探究: ①日本多火山地震的原因 ②我国也是地震多发的国家 总结:①日本著名的山峰--富士山,日本地处亚欧板块与太平洋板块交接地带,地壳不稳定,多火山地震。 ②我国处在两大火山、地震带交界处。学生活动3 课前收集有关防震和震中求生的资料 活动内容:地震突然发生使我们该怎么办? 活动方式:4个小组,每个小组选择不同场景(大屏幕上出现4个不同画面:在教室上课、在家、在室外、在商场购物) 活动成果:每小组自由选择汇报方式。 活动意图说明:培养学生分析地理事物及现象的能力,真正学到对生活有用的地理知识。

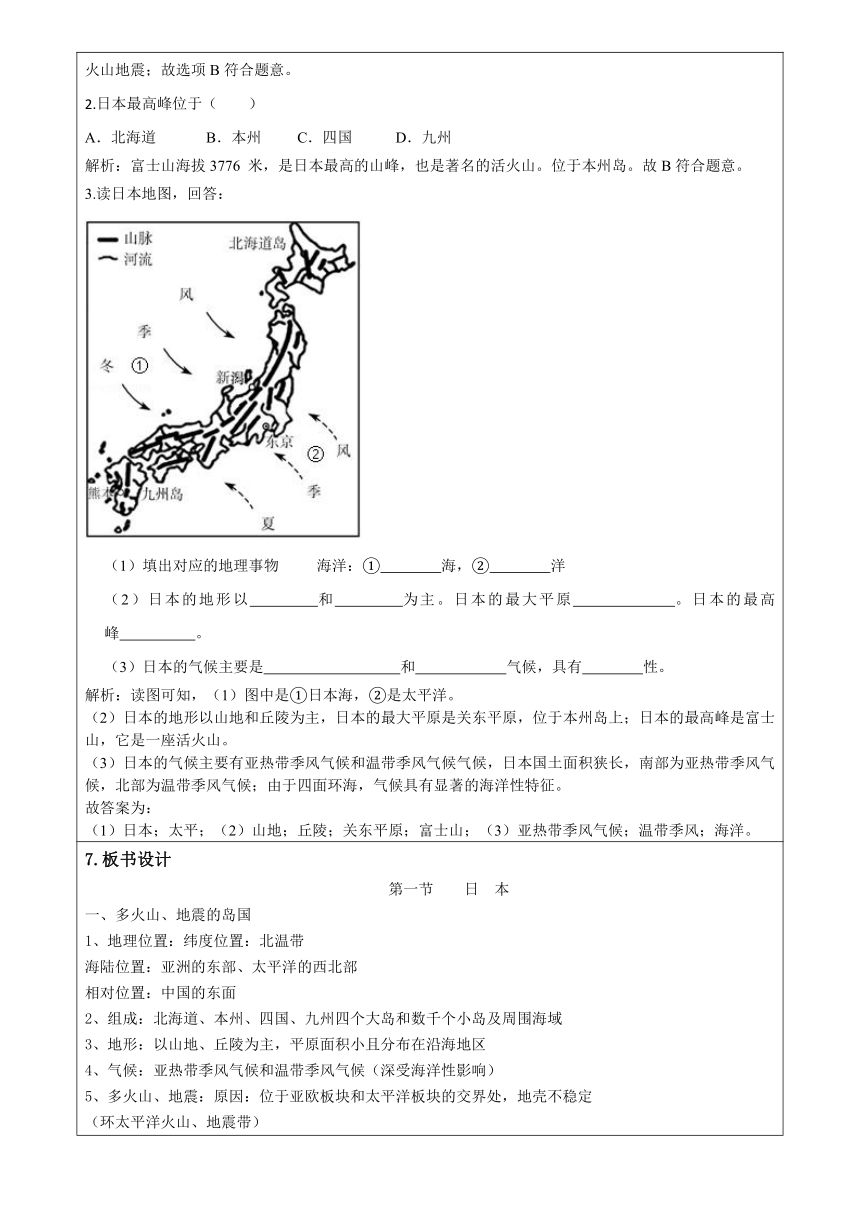

6.作业设计 1.日本多地震的主要原因是因为该国地处( )和太平洋板块交界带。 A.印度洋板块 B.亚欧板块 C.美洲板块 D.南极洲板块 解析:日本位于亚洲东部,太平洋西北部;日本位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳比较活跃,多火山地震;故选项B符合题意。 2.日本最高峰位于( ) A.北海道 B.本州 C.四国 D.九州 解析:富士山海拔3776 米,是日本最高的山峰,也是著名的活火山。位于本州岛。故B符合题意。 3.读日本地图,回答: (1)填出对应的地理事物 海洋:① 海,② 洋 (2)日本的地形以 和 为主。日本的最大平原 。日本的最高峰 。 (3)日本的气候主要是 和 气候,具有 性。 解析:读图可知,(1)图中是①日本海,②是太平洋。 (2)日本的地形以山地和丘陵为主,日本的最大平原是关东平原,位于本州岛上;日本的最高峰是富士山,它是一座活火山。 (3)日本的气候主要有亚热带季风气候和温带季风气候气候,日本国土面积狭长,南部为亚热带季风气候,北部为温带季风气候;由于四面环海,气候具有显著的海洋性特征。 故答案为: (1)日本;太平;(2)山地;丘陵;关东平原;富士山;(3)亚热带季风气候;温带季风;海洋。

7.板书设计 第一节 日 本 一、多火山、地震的岛国 1、地理位置:纬度位置:北温带 海陆位置:亚洲的东部、太平洋的西北部 相对位置:中国的东面 2、组成:北海道、本州、四国、九州四个大岛和数千个小岛及周围海域 3、地形:以山地、丘陵为主,平原面积小且分布在沿海地区 4、气候:亚热带季风气候和温带季风气候(深受海洋性影响) 5、多火山、地震:原因:位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳不稳定 (环太平洋火山、地震带)

人教版七年级地理下册第七章《日本》第2课时教学设计

课时主题 日本-----与世界练习密切的工业、东西方兼容的文化 第二课时

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课时学习目标 (1)在地图上指出日本工业带的分布,并分析其形成原因。 (2)日本工业发展的特点。 (3)了解日本的人口和民族以及东西方兼容的文化特点。

2.课时评价任务 (1)阅读日本主要工业原料的来源图与日本主要工业产品的输出图,说出日本工业带的分布。 (2)分析日本自然资源的特点,并归纳出日本工业发展的特点。 (3)阅读日本文化的图片及材料,说出日本东西方文化兼容的特征。

3.课时学习内容分析 (1)本节是人教版七年级下册第七章 我国邻近的国家和地区 第一节 日本 (第2课时)的内容,教材设计能使学生比较充分地了解日本这一东亚岛国的自然地理特点和人文地理特点。 (2)教材先对日本地理条件进行了分析,使学生了解日本的位置、地形、文化等方面的特点,进而达到理解日本因地制宜发展经济的成功之处,即“加工贸易经济”这一经济发展的方式,并以此作为我们的借鉴。 (3)本节教材另设阅读、图表、活动等,说明日本地形和组成,经济发展方式,扩展学生知识面,这在让学生更好更全面地把握日本文化、经济状况等方面起到不容忽视的作用,使学生在学习的过程中得到获取知识的乐趣,从而开阔了视野,将复杂的知识简单化,枯燥的知识趣味化。

4.课时学生实际水平 日本是学生接触的第一个国家区域,在前面第六章的学习中学生掌握了认识大洲的方法,而大洲和国家是不同尺度的区域,在区域认知方法上存在共性,学生通过他认识亚洲的位置和自然环境已经掌握了认识区域地理位置、自然环境及自然要素之间关系的方法,因此在位置和自然环境的认识上,学生已经具备已有知识经验,也就是前在知识经验。但是对于区域经济的认识学生没有前在经验。

5.学习过程设计 教师活动学生活动环节一:分发教具,分组讨论,导入新课教师活动1 1.分组:将班级按人数情况分为二大组,分别负责有关“发达的加工贸易经济”、“东西方兼容的文化”二个专题的资料收集、分析等工作。 2.教具:世界政区图,日本地形图,日本景观图,教学演示平台,电脑等学生活动1 1.各小组利用有关资料,通过观察、分析、阅读、归纳、整理等方法,记录下有关内容。 第一组:负责有关日本的经济特点方面的内容; 第二组:负责有关日本的文化特点方面的内容; 2.进行组内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究; 3.就本组内容及相关问题、探究活动结论在班级进行学习汇报; 活动意图说明:培养学生的读图、识图、析图能力和从资料中获取教学信息的能力。通过小组讨论、整理,培养学生合作探究的能力。环节二:与世界练习密切的工业教师活动2 分队:把第一组按照自愿和协商的原则分为二个学习活动小队,人数根据第一组的大小和研究任务多少合理分配。 总结:日本地域狭小,资源贫乏,是一个资源小国。加上日本经济高速发展,对工业原料和燃料需求越来越多,加之国内供应不足,因此对外依赖严重。日本从国外大量进口原料和燃料,然后依赖科学技术和充足劳动力,对原料进行加工,制成工业品大量出口,形成以加工贸易为主的经济。 学生活动2 1.小队合作整理有关资料,进行队内探究活动 第一小队:负责有关“日本的经济数据、工业产品、资源状况”的资料收集、分析日本经济特点的观点。 第二小队:利用有关贸易、海外投资、历史发展等内容,整理出有关日本经济特点的观点。 2.队内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究: 第一小队:①分析日本被称为世界经济强国的具体表现; ②归纳日本的资源特征; ③归纳日本主要的工业原料来源和主要产品的输出地; ④指出日本主要的经济部门及形成的原因; 第二小队:⑤收集资料认识日本经济发展的历史过程; ⑥分析日本经济发展中的经验和教训,结合我国国情,讨论应如何充分发挥优势条件,获得最大的经济效益; ⑦指出日本主要的工业区分布集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸的原因; 活动意图说明:充分培养学生合作能力、自学能力、语言表达能力。环节三:教师活动3 分队:把第二组按照自愿和协商的原则分为二个学习活动小队,人数根据第二组的大小和研究任务多少合理分配。 总结:日本民族构成单一,大和民族占绝对优势。日本文化既有浓厚的大和民族的传统色彩,又有强烈的现代气息,是东西方文化兼容的典型。 学生活动3 小队合作整理有关资料,进行队内探究活动 第三小队:负责有关“日本的民族构成、文化习俗、人民生活”的资料收集、分析有关日本的文化特征。 第四小队:根据有关“外来文化队日本文化的影响、与中国的文化交流”等资料、分析有关日本的文化特征。 队内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究: 第一小队:①收集资料,了解日本的民族构成,大和民族的特征; ②收集有关日本传统服饰、建筑、饮食、风俗等资料,进行介绍说明; 第二小队:③收集日本的“外来文化”及其影响; ④通过资料,了解日本与中国的文化交流历史; ⑤归纳日本文化的特点和形成原因; 活动意图说明:增强学生的文化自信,调动学生学习积极性,指导学生用联系的观点分析问题。

6.作业与检测 1.日本工业生产的特点是( ) A.大量出口初级产品 B.大量进口工业制成品 C.对外依赖性强 D.资源丰富,可以自给自足 解析:日本矿产资源贫乏,市场狭小,经济对外依赖性强,日本进口原料,出口工业制成品,形成加工贸易为主的经济,对外依赖性强,日本工业主要分布在太平洋沿岸地带。故选:C。 2.下列能体现日本具有西方文化的是( ) ①和服 ②西服 ③和屋 ④“洋”房 ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④ 解析:日本文化具有浓厚的大和民族的传统色彩,古代受中国文化的影响,东方传统文化特色浓郁;近现代,又受到欧美科技和文学艺术等方面的广泛影响,是东西方文化兼容的典型.属于日本文化具有西方文化特点的是西服和“洋”房,选项D符合题意。 3.读日本地图,回答下列问题。 (1)根据图中数码代号,填出相应的地理名称。 岛屿:① 岛;③ 岛; 首都:⑤ ;海域 ⑧ 洋; (2)日本的工业主要集中在太平洋沿岸和 海沿岸; (3)日本发展工业的不利条件是: 。 (4)日本多发火山和地震,原因是处于亚欧板块和 板块的交界地带,地壳运动活跃。 解析:(1)读图可知,①是北海道,③岛首都是本州岛,⑤是日本首都东京,⑧是太平洋。(2)日本工业区主要集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸,形成这种工业分布特点的主要原因是这里多优良港湾,便于进口原料,出口工业产品。 (3)日本发展工业的不利条件是:矿产资源短缺。 (4)日本多发火山和地震,原因是处于亚欧板块和太平洋板块的交界地带,地壳运动活跃。 故答案为: (1)北海道;本州;东京;太平;(2)濑户内海; (3)矿产资源短缺; (4)太平洋。

7.板书设计 第一节 日 本(第2课时) 二、与世界联系密切的工业 1.日本工业特点:自然资源贫乏——进口工业原料和燃料 国内市场有限——出口工业制成品 工业高度发达 2.日本工业主要分布区:太平洋沿岸和濑户内海沿岸 3.日本工业发展方向:海外投资建厂,建设海外生产与销售基地 三、东西方兼容的文化 1.民族构成:大和民族占绝对优势。 2.东西方兼容的文化(服饰、饮食、建筑)

8.学后反思

课时主题 日本-----多火山、地震的岛国 第一课时(共2课时)

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课时学习目标 (1)通过阅读图7.1日本在世界上的位置图、图7.2日本的地形,准确指出其经纬度位置、海陆位置、半球位置、相对位置。 (2)利用日本地图和其他资料概括日本自然环境的基本特点。 (3)通过活动设计,知道日本多火山、地震的原因。

2.课时评价任务 (1)阅读图7.1日本在世界上的位置图、图7.2日本的地形,能准确说出经纬度位置、海陆位置、半球位置、相对位置;主要组成部分及首都。 (2)通过阅读日本的地形图,说出日本领土的四大岛屿以及首都。 (3)通过阅读日本的地形图,说出日本地形、海岸线的基本特征及主要的气候类型。 (4)通过阅读日本火山、地震资料,以及日本及附近地区的火山、地震带图,解释日本多火山地震的原因。

3.课时学习内容分析 本课时在这部分介绍了日本的地理位置、范围和日本的地形特点,以及地处太平洋板块和亚欧板块的碰撞消亡边界多火山、地震。在这一课时的学习内容中安排了一个活动。活动的目的在于结合图7.7日本及附近的火山地震带,说明日本多火山、地震的原因及减灾措施;对日本传统建筑民居的影响。

4.课时学生实际水平 学生在前面几节课中已学习了如何认识一个国家或地区,对图片和数据资料的分析和归纳有一定的认识。但理解日本多火山地震的原因及对传统民居、应对地震的措施之间的因果关系的内在练习上还存在一定问题,这种因果联系的教学比海陆位置、领土组成的教学难度要大,需要更强的逻辑思维能力和判断能力,也需要更多的地理知识累积。

5.学习过程设计 教师活动学生活动环节一:创设情景,导入新课教师活动1 多媒体展示图片《富士山和樱花》及有关日本文化的图片。 设问:看到这些图片你想到的是那一个国家? 总结:日本和我们是一衣带水的邻邦,中日文化交流源远流长。 学生活动1 学生欣赏:春季日本樱花盛开的美景图片、冬季富士山雪景的图片、日本著名的卡通漫画人物(哆啦A梦、海贼王中路飞、火影忍者鸣人)。 回答设问:日本活动意图说明:通过感性认识来了解日本。创设情景,激发学习兴趣。环节二:日本的地理位置教师活动2 播放视频,学生观看。 展示《日本的世界位置图》、《日本的地形图》。设置任务让学生找出日本的位置(海陆位置和经纬度位置)、领土组成及日本周围的海域、地形特征。 总结:日本位于亚洲东部,太平洋西岸的一个岛国,主要由四个大岛(北海道岛、本州岛、四国岛、九州岛)及其周围的许多小岛组成;位于北温带;位于东半球、北半球。日本东临太平洋,西隔日本海、朝鲜海峡与俄罗斯、朝鲜、韩国相望,西南与我国隔东海相望。 归纳日本的主要气候类型。学生活动2 1.分好小组,组员分工明确,设小组长,发言人等。每个小组分别承担位置、地形、气候、领土组成,让他们带着自己的课题进行探究,进而汇报成果。 2.全体同学通过阅读教材P14图7.1《日本的世界位置》,小组讨论并完成填空。 日本位于 大陆东部, 洋西北部,是一个(内陆国、岛国、海陆兼备)的国家,属于 温度带。 小组代表回答问题 3.全体同学通过阅读教材P14图7.2《日本的地形图》,小组讨论并归纳总结出日本主要的地形特征,并且思考日本地形对河流特征的影响 4.结合世界气候类型分布图,找出日本的主要气候类型。(根据学生探究情况,对日本的气候特征进行点拨)活动意图说明:培养学生的读图、识图、析图能力。使学生联系学过的分析某一国家或者地区的地理位置应该从纬度位置、半球位置、海陆位置、相对位置等方面来分析,从而达到知识的迁移运用。 环节三:合作探究---日本多火山、地震的原因教师活动3 展示《富士山》图片、《六大板块示意图》 活动探究: ①日本多火山地震的原因 ②我国也是地震多发的国家 总结:①日本著名的山峰--富士山,日本地处亚欧板块与太平洋板块交接地带,地壳不稳定,多火山地震。 ②我国处在两大火山、地震带交界处。学生活动3 课前收集有关防震和震中求生的资料 活动内容:地震突然发生使我们该怎么办? 活动方式:4个小组,每个小组选择不同场景(大屏幕上出现4个不同画面:在教室上课、在家、在室外、在商场购物) 活动成果:每小组自由选择汇报方式。 活动意图说明:培养学生分析地理事物及现象的能力,真正学到对生活有用的地理知识。

6.作业设计 1.日本多地震的主要原因是因为该国地处( )和太平洋板块交界带。 A.印度洋板块 B.亚欧板块 C.美洲板块 D.南极洲板块 解析:日本位于亚洲东部,太平洋西北部;日本位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳比较活跃,多火山地震;故选项B符合题意。 2.日本最高峰位于( ) A.北海道 B.本州 C.四国 D.九州 解析:富士山海拔3776 米,是日本最高的山峰,也是著名的活火山。位于本州岛。故B符合题意。 3.读日本地图,回答: (1)填出对应的地理事物 海洋:① 海,② 洋 (2)日本的地形以 和 为主。日本的最大平原 。日本的最高峰 。 (3)日本的气候主要是 和 气候,具有 性。 解析:读图可知,(1)图中是①日本海,②是太平洋。 (2)日本的地形以山地和丘陵为主,日本的最大平原是关东平原,位于本州岛上;日本的最高峰是富士山,它是一座活火山。 (3)日本的气候主要有亚热带季风气候和温带季风气候气候,日本国土面积狭长,南部为亚热带季风气候,北部为温带季风气候;由于四面环海,气候具有显著的海洋性特征。 故答案为: (1)日本;太平;(2)山地;丘陵;关东平原;富士山;(3)亚热带季风气候;温带季风;海洋。

7.板书设计 第一节 日 本 一、多火山、地震的岛国 1、地理位置:纬度位置:北温带 海陆位置:亚洲的东部、太平洋的西北部 相对位置:中国的东面 2、组成:北海道、本州、四国、九州四个大岛和数千个小岛及周围海域 3、地形:以山地、丘陵为主,平原面积小且分布在沿海地区 4、气候:亚热带季风气候和温带季风气候(深受海洋性影响) 5、多火山、地震:原因:位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地壳不稳定 (环太平洋火山、地震带)

人教版七年级地理下册第七章《日本》第2课时教学设计

课时主题 日本-----与世界练习密切的工业、东西方兼容的文化 第二课时

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

课时学习目标 (1)在地图上指出日本工业带的分布,并分析其形成原因。 (2)日本工业发展的特点。 (3)了解日本的人口和民族以及东西方兼容的文化特点。

2.课时评价任务 (1)阅读日本主要工业原料的来源图与日本主要工业产品的输出图,说出日本工业带的分布。 (2)分析日本自然资源的特点,并归纳出日本工业发展的特点。 (3)阅读日本文化的图片及材料,说出日本东西方文化兼容的特征。

3.课时学习内容分析 (1)本节是人教版七年级下册第七章 我国邻近的国家和地区 第一节 日本 (第2课时)的内容,教材设计能使学生比较充分地了解日本这一东亚岛国的自然地理特点和人文地理特点。 (2)教材先对日本地理条件进行了分析,使学生了解日本的位置、地形、文化等方面的特点,进而达到理解日本因地制宜发展经济的成功之处,即“加工贸易经济”这一经济发展的方式,并以此作为我们的借鉴。 (3)本节教材另设阅读、图表、活动等,说明日本地形和组成,经济发展方式,扩展学生知识面,这在让学生更好更全面地把握日本文化、经济状况等方面起到不容忽视的作用,使学生在学习的过程中得到获取知识的乐趣,从而开阔了视野,将复杂的知识简单化,枯燥的知识趣味化。

4.课时学生实际水平 日本是学生接触的第一个国家区域,在前面第六章的学习中学生掌握了认识大洲的方法,而大洲和国家是不同尺度的区域,在区域认知方法上存在共性,学生通过他认识亚洲的位置和自然环境已经掌握了认识区域地理位置、自然环境及自然要素之间关系的方法,因此在位置和自然环境的认识上,学生已经具备已有知识经验,也就是前在知识经验。但是对于区域经济的认识学生没有前在经验。

5.学习过程设计 教师活动学生活动环节一:分发教具,分组讨论,导入新课教师活动1 1.分组:将班级按人数情况分为二大组,分别负责有关“发达的加工贸易经济”、“东西方兼容的文化”二个专题的资料收集、分析等工作。 2.教具:世界政区图,日本地形图,日本景观图,教学演示平台,电脑等学生活动1 1.各小组利用有关资料,通过观察、分析、阅读、归纳、整理等方法,记录下有关内容。 第一组:负责有关日本的经济特点方面的内容; 第二组:负责有关日本的文化特点方面的内容; 2.进行组内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究; 3.就本组内容及相关问题、探究活动结论在班级进行学习汇报; 活动意图说明:培养学生的读图、识图、析图能力和从资料中获取教学信息的能力。通过小组讨论、整理,培养学生合作探究的能力。环节二:与世界练习密切的工业教师活动2 分队:把第一组按照自愿和协商的原则分为二个学习活动小队,人数根据第一组的大小和研究任务多少合理分配。 总结:日本地域狭小,资源贫乏,是一个资源小国。加上日本经济高速发展,对工业原料和燃料需求越来越多,加之国内供应不足,因此对外依赖严重。日本从国外大量进口原料和燃料,然后依赖科学技术和充足劳动力,对原料进行加工,制成工业品大量出口,形成以加工贸易为主的经济。 学生活动2 1.小队合作整理有关资料,进行队内探究活动 第一小队:负责有关“日本的经济数据、工业产品、资源状况”的资料收集、分析日本经济特点的观点。 第二小队:利用有关贸易、海外投资、历史发展等内容,整理出有关日本经济特点的观点。 2.队内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究: 第一小队:①分析日本被称为世界经济强国的具体表现; ②归纳日本的资源特征; ③归纳日本主要的工业原料来源和主要产品的输出地; ④指出日本主要的经济部门及形成的原因; 第二小队:⑤收集资料认识日本经济发展的历史过程; ⑥分析日本经济发展中的经验和教训,结合我国国情,讨论应如何充分发挥优势条件,获得最大的经济效益; ⑦指出日本主要的工业区分布集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸的原因; 活动意图说明:充分培养学生合作能力、自学能力、语言表达能力。环节三:教师活动3 分队:把第二组按照自愿和协商的原则分为二个学习活动小队,人数根据第二组的大小和研究任务多少合理分配。 总结:日本民族构成单一,大和民族占绝对优势。日本文化既有浓厚的大和民族的传统色彩,又有强烈的现代气息,是东西方文化兼容的典型。 学生活动3 小队合作整理有关资料,进行队内探究活动 第三小队:负责有关“日本的民族构成、文化习俗、人民生活”的资料收集、分析有关日本的文化特征。 第四小队:根据有关“外来文化队日本文化的影响、与中国的文化交流”等资料、分析有关日本的文化特征。 队内相关知识和内容的探究学习,问题分析,活动研究: 第一小队:①收集资料,了解日本的民族构成,大和民族的特征; ②收集有关日本传统服饰、建筑、饮食、风俗等资料,进行介绍说明; 第二小队:③收集日本的“外来文化”及其影响; ④通过资料,了解日本与中国的文化交流历史; ⑤归纳日本文化的特点和形成原因; 活动意图说明:增强学生的文化自信,调动学生学习积极性,指导学生用联系的观点分析问题。

6.作业与检测 1.日本工业生产的特点是( ) A.大量出口初级产品 B.大量进口工业制成品 C.对外依赖性强 D.资源丰富,可以自给自足 解析:日本矿产资源贫乏,市场狭小,经济对外依赖性强,日本进口原料,出口工业制成品,形成加工贸易为主的经济,对外依赖性强,日本工业主要分布在太平洋沿岸地带。故选:C。 2.下列能体现日本具有西方文化的是( ) ①和服 ②西服 ③和屋 ④“洋”房 ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④ 解析:日本文化具有浓厚的大和民族的传统色彩,古代受中国文化的影响,东方传统文化特色浓郁;近现代,又受到欧美科技和文学艺术等方面的广泛影响,是东西方文化兼容的典型.属于日本文化具有西方文化特点的是西服和“洋”房,选项D符合题意。 3.读日本地图,回答下列问题。 (1)根据图中数码代号,填出相应的地理名称。 岛屿:① 岛;③ 岛; 首都:⑤ ;海域 ⑧ 洋; (2)日本的工业主要集中在太平洋沿岸和 海沿岸; (3)日本发展工业的不利条件是: 。 (4)日本多发火山和地震,原因是处于亚欧板块和 板块的交界地带,地壳运动活跃。 解析:(1)读图可知,①是北海道,③岛首都是本州岛,⑤是日本首都东京,⑧是太平洋。(2)日本工业区主要集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸,形成这种工业分布特点的主要原因是这里多优良港湾,便于进口原料,出口工业产品。 (3)日本发展工业的不利条件是:矿产资源短缺。 (4)日本多发火山和地震,原因是处于亚欧板块和太平洋板块的交界地带,地壳运动活跃。 故答案为: (1)北海道;本州;东京;太平;(2)濑户内海; (3)矿产资源短缺; (4)太平洋。

7.板书设计 第一节 日 本(第2课时) 二、与世界联系密切的工业 1.日本工业特点:自然资源贫乏——进口工业原料和燃料 国内市场有限——出口工业制成品 工业高度发达 2.日本工业主要分布区:太平洋沿岸和濑户内海沿岸 3.日本工业发展方向:海外投资建厂,建设海外生产与销售基地 三、东西方兼容的文化 1.民族构成:大和民族占绝对优势。 2.东西方兼容的文化(服饰、饮食、建筑)

8.学后反思