第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试(无答案) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修二

文档属性

| 名称 | 第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试(无答案) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修二 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-24 09:13:06 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 村落、城镇与居住环境 综合测试

一、单选题

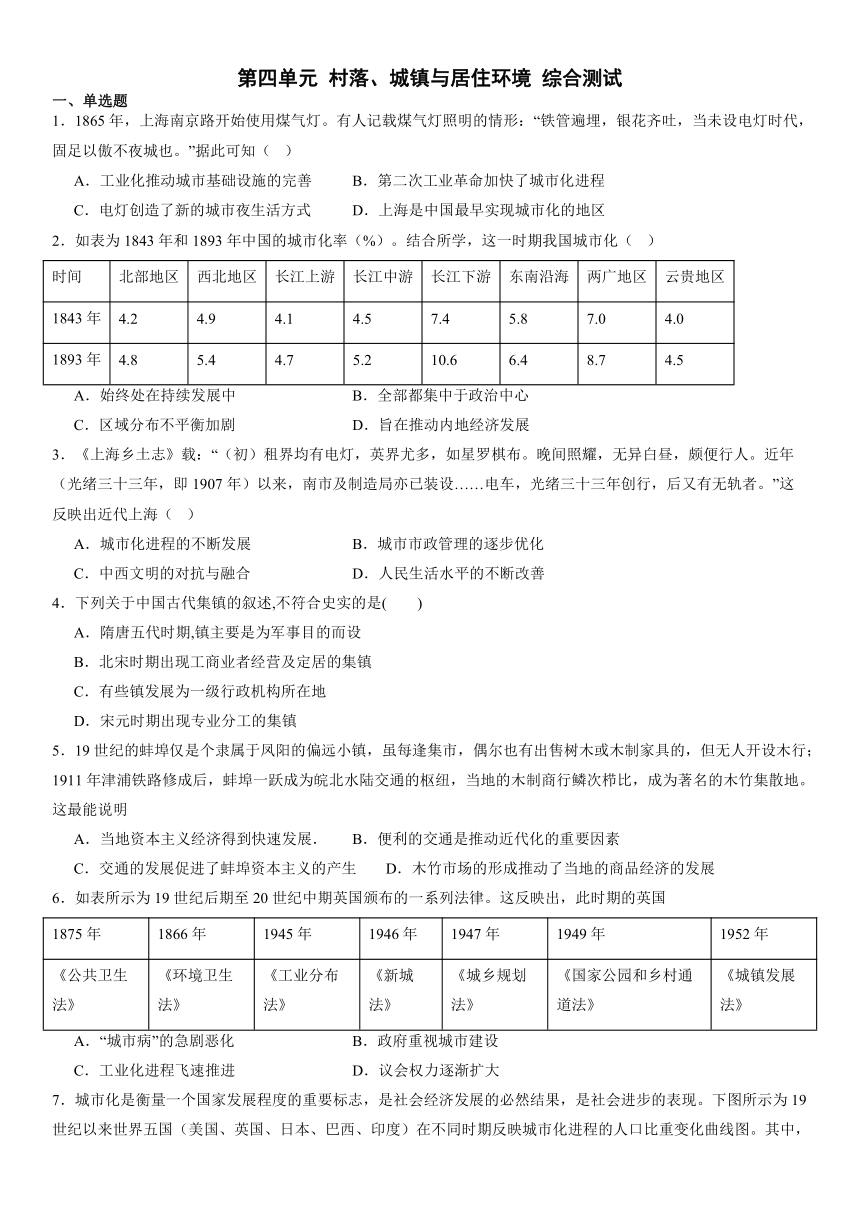

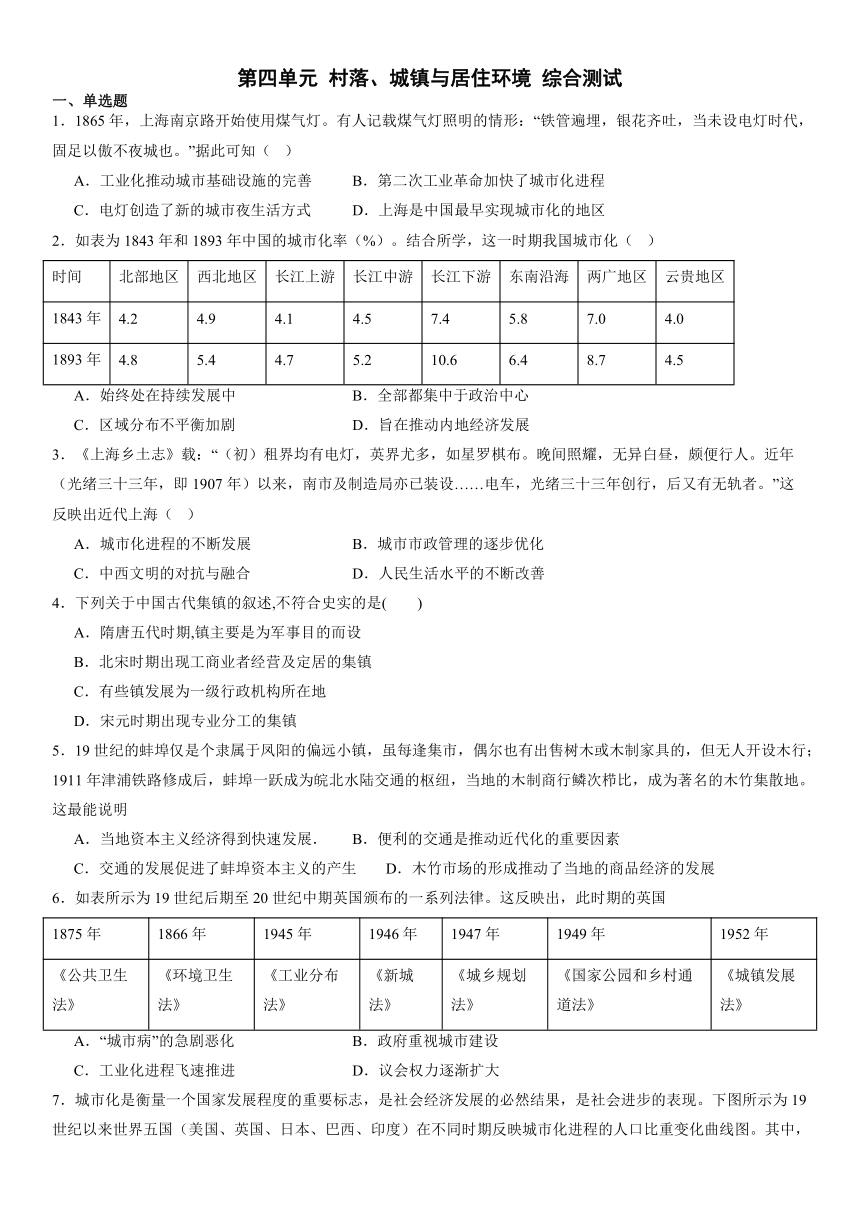

1.1865年,上海南京路开始使用煤气灯。有人记载煤气灯照明的情形:“铁管遍埋,银花齐吐,当未设电灯时代,固足以傲不夜城也。”据此可知( )

A.工业化推动城市基础设施的完善 B.第二次工业革命加快了城市化进程

C.电灯创造了新的城市夜生活方式 D.上海是中国最早实现城市化的地区

2.如表为1843年和1893年中国的城市化率(%)。结合所学,这一时期我国城市化( )

时间 北部地区 西北地区 长江上游 长江中游 长江下游 东南沿海 两广地区 云贵地区

1843年 4.2 4.9 4.1 4.5 7.4 5.8 7.0 4.0

1893年 4.8 5.4 4.7 5.2 10.6 6.4 8.7 4.5

A.始终处在持续发展中 B.全部都集中于政治中心

C.区域分布不平衡加剧 D.旨在推动内地经济发展

3.《上海乡土志》载:“(初)租界均有电灯,英界尤多,如星罗棋布。晚间照耀,无异白昼,颇便行人。近年(光绪三十三年,即1907年)以来,南市及制造局亦已装设……电车,光绪三十三年创行,后又有无轨者。”这反映出近代上海( )

A.城市化进程的不断发展 B.城市市政管理的逐步优化

C.中西文明的对抗与融合 D.人民生活水平的不断改善

4.下列关于中国古代集镇的叙述,不符合史实的是( )

A.隋唐五代时期,镇主要是为军事目的而设

B.北宋时期出现工商业者经营及定居的集镇

C.有些镇发展为一级行政机构所在地

D.宋元时期出现专业分工的集镇

5.19世纪的蚌埠仅是个隶属于凤阳的偏远小镇,虽每逢集市,偶尔也有出售树木或木制家具的,但无人开设木行;1911年津浦铁路修成后,蚌埠一跃成为皖北水陆交通的枢纽,当地的木制商行鳞次栉比,成为著名的木竹集散地。这最能说明

A.当地资本主义经济得到快速发展. B.便利的交通是推动近代化的重要因素

C.交通的发展促进了蚌埠资本主义的产生 D.木竹市场的形成推动了当地的商品经济的发展

6.如表所示为19世纪后期至20世纪中期英国颁布的一系列法律。这反映出,此时期的英国

1875年 1866年 1945年 1946年 1947年 1949年 1952年

《公共卫生法》 《环境卫生法》 《工业分布法》 《新城法》 《城乡规划法》 《国家公园和乡村通道法》 《城镇发展法》

A.“城市病”的急剧恶化 B.政府重视城市建设

C.工业化进程飞速推进 D.议会权力逐渐扩大

7.城市化是衡量一个国家发展程度的重要标志,是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。下图所示为19世纪以来世界五国(美国、英国、日本、巴西、印度)在不同时期反映城市化进程的人口比重变化曲线图。其中,英国对应的数字是

A.① B.② C.③ D.④

8.改革开放以来,我国城市化水平不断提高,如图是1980~2022年我国城市化率变化图。此图说明( )

1980~2022年我国城市化率变化

A.城乡二元结构体制加快城市化进程 B.合理的城市化体系逐步完善和发展

C.社会主义现代化建设以城市为中心 D.城市化率提升源于新时代户籍改革

9.如图为17—19世纪英国城市和农村人口比重示意图。这反映了当时英国( )

A.城乡差距逐步缩小 B.农村人口迅速减少

C.城市化的进程加快 D.殖民扩张日益加剧

10.表为2020年全国第七次人口普查关于边疆各地区的城镇化率统计。这表明( )

地区 城镇化率% 与2010年“六普”相比增加比重%

广西 54.20 14.18

云南 50.05 14.85

辽宁 72.14 10.04

吉林 62.64 9.28

黑龙江 65.61 9.95

新疆 56.53 13.73

甘肃 52.32 16.11

内蒙古 67.48 11.95

西藏 35.73 13.06

海南 60.27 10.58

A.各民族实现均衡发展 B.边疆发展速度高于其他地区

C.全国城市化进程加快 D.民族区域自治制度日益完善

11.阅读10—12世纪德意志的科隆城市扩展示意图。对科隆城市发展的原因,解释正确的是( )

①罗马帝国统治时的扩建 ②城市工商业的发展 ③城市取得了一些自治权 ④德意志国家的统一

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

12.它是女神雅典娜的栖息之处,“阳光射来,明朗而温煦,给人以亲切感。自由和民主的气质,在这里得到了形象的表达”。材料描述的著名建筑是

① ② ③ ④

A.① B.② C.③ D.④

13.美国部分学者认为,美国大都市往往也是产业聚焦地点,考虑到运输、劳动力成本,相关制造者往往集中经营,且生产分工。因此,大都市专业化程度高,功能较单一,但区域间城市密度大,城市间关联性高,区域效应明显,蔓延带状发展。这一观点强调了( )

A.大都市成为制造工业发展的基础 B.城市化水平受到产业结构的制约

C.市场集聚效应加强都市辐射作用 D.社会分工推动着城市规模的扩展

14.厦门通商后,环境卫生的混乱导致外国人极度不满。1852年厦门英租界成立后,逐步对租界内房屋建设、道路清扫、粪污处理、传染病防治等问题做出了详细规定,改善了租界环境。由此可知,近代中国的租界( )

A.解决了城市化进程中的问题 B.完全模仿西方城市建设

C.对中国社会影响具有两面性 D.专注于对传染病的防治

15.中国古代四合院严格遵循“北北屋为尊,两厢次之,倒座为宾、杂屋为附”的序列。按南北纵轴线对称布置房屋和院落,位于中轴线上的堂屋最重要,是长辈起居、主人会客及供奉牌位的地方;晚辈住在厢房,当中以东厢房为尊,一般是家中嫡长子的住处。坐南朝北的房子称为倒座,用作客厅或书房。此种设计出现的原因是( )

A.宗教神权潜移默化的影响 B.适应商品经济发展的产物

C.宗法制和儒家思想的影响 D.布局对称,主次分明有序

16.下图表是20世纪二三十年代我国部分城市人口数据的变化情况和城市人口比较示意图,这组图表共同反映出该时期我国

城市 1927年 1935年 增幅

上海 264万人 370万人 40%

天津 112万人 125万人 12%

武汉 85万人 129万人 52%

石家庄 4万人 6.3万人 58%

唐山 4.8万人 7.8万人 63%

A.城市化发展较迅速 B.通商口岸经济发达

C.经济建设卓有成效 D.工农商业均衡发展

17.1961年、1963年、1965年中国城市化水平分别为19.3%、16.8%、18.0%,1965年与1960年相比,城市化水平下降了1.7个百分点。造成这一变化的主要原因是新中国( )

A.经济发展模式变化 B.经济比例失调抑制工业化进程

C.经济体制改革缓慢 D.苏联经济模式不适合中国国情

18.1987年,巴西新首都巴西利亚以“不拥挤、无污染”以及“充满现代理念的城市格局与建筑”等因素入选“世界文化遗产”;2018年4月,我国政府发布《河北雄安新区规划纲要》,备受全球关注的中国首都北京面向雄安的世纪大疏解正式拉开帷幕。据此可知( )

A.迁建新都已成为世界潮流 B.人们的居住环境明显改善

C.城市化中的问题受到重视 D.我国善于借鉴国外的经验

19.改革开放以来,中国城市人口数量已由1978年的1.7亿提高至2018年的8亿。根据世界银行数据,1978至2018年我国城市化年增长率不到4%。这一时期的中国城市化( )

A.达到了国际城市化水平 B.与改革开放的发展相适应

C.缩小了城乡收入的差距 D.推动了中国市场经济形成

20.下表为1900—2020年美国总人口、城镇人口和城镇化率。据表可知,这一时期美国( )

总人口(人) 城镇人口(人) 城镇化率(%) 城镇人口年均增幅

1900 76212168 30214832 39. 601

1910 92228496 42064001 45.60 3.9%

1920 106021537 54253282 51.20 2.9%

1930 123202624 69160599 56.10% 2.7%

1940 132164569 74705338 56. 50 0.8%

1950 151325798 96846817 64.00 3.0%

1960 179323175 125268750 69. 90 2.9%

1970 203302031 149646617 73.60 1.9%

1980 2265421199 167050992 73.70 1.2%

1990 248709873 194097220 78.04 1.6%

2010 308745538 249253271 80.73 1.2%

2020 331449281 273975976 82.66 1%

A.城市化的水平居于世界前列 B.城市化的进程在持续稳定推进

C.城市化的布局逐渐趋于合理 D.城市化的实现得益于工业革命

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 “遥领者,不入版图之地,而别于国内他处设刺史、郡守以辖之。”作为一种政治举措,“遥领”表明了自身政权的正统地位与不弃是土的决心。除了流行于魏晋南北朝、五代十国等多政权并立时期之外,“遥领”还适用于统治实力不足的郡县,或者不在掌控范围内的“化外之地”因而在中央集权与地方割据的此消彼长之间,“实授”与“遥领”常常相互转化。统治者以天下归一为终极目标,而象征意义的遥领与真刀真枪的军事征伐虚实相生,实施“遥领”制度,或为军事分化,或为外交合纵连横,又或笼络边疆部族、奖赏部将劳绩等,发挥“虚名假人,内收大利”的功能。

——摘编自胡阿祥《魏晋南北朝之遥领与虚封述论》

根据材料并结合所学知识,围绕“认同意识”评述“遥领”制度的统合作用。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1949年--2000年辽宁城市化率与全国比较图

——引自卢守亭《谈辽宁城市化发展历程》

(1)根据材料,概括1949--1978年与全国相比辽宁城市化有哪些特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期辽宁城市化发展的趋势并分析其原因。

23.城市化与工业化相伴而行,是人类现代化进程中的一个重要方面。进入近代以来,中西方都加快了城市化的步伐。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1820~1957年中国城市人口变化表

年份 全国总人口数(万人) 城市人口比重(%)

1820 37377 6.5

1843 41724 6.6

1893 33671 8.2

1920 44715 10.6

1936 46926 11.2

1949 54167 10.6

1957 64653 15.4

——摘编自李蓓蓓徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

材料二 在西欧,英国的城市化最为成功也最为彻底,对农业的推动作用也最大。18世纪时,英国城市人口约占人口总数的20%。随着工业革命展开,大批新兴的城市在西北部的偏僻地区拔地而起,英国掀起了城市化浪潮。1851年,英国城市人口首次超过农村人口,占总人口的50.2%,1881年增至70%,1901年则高达80%。

英国城市化和工业化为农村的发展提供动力的同时,农业的市场化、规模化和专业化经营方式得到建立,农村日益融入城市的发展轨道,在客观上为英国持续的城市化提供了坚实基础,从而实现一种相互促进的良性循环。

进入18世纪,英国贵族通过圈地运动将土地集中,实行规模化经营,同时积极提高农业技术水平,改良土壤,构筑防洪和排水工程。英国贵族还大力推动农业经营方式转变,鼓吹农业转型。通过这种农业革命,英国劳动生产率大幅提高,大量剩余劳动力得以释放,土地也得到了有效的集中和整备,这一切都为英国的城市化提供了充分的土壤。

——摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪20年代以来中国城市化的发展趋势,并说明其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中英两国城市化的不同之处,并说明英国近代城市化对中国崛起的启示。

一、单选题

1.1865年,上海南京路开始使用煤气灯。有人记载煤气灯照明的情形:“铁管遍埋,银花齐吐,当未设电灯时代,固足以傲不夜城也。”据此可知( )

A.工业化推动城市基础设施的完善 B.第二次工业革命加快了城市化进程

C.电灯创造了新的城市夜生活方式 D.上海是中国最早实现城市化的地区

2.如表为1843年和1893年中国的城市化率(%)。结合所学,这一时期我国城市化( )

时间 北部地区 西北地区 长江上游 长江中游 长江下游 东南沿海 两广地区 云贵地区

1843年 4.2 4.9 4.1 4.5 7.4 5.8 7.0 4.0

1893年 4.8 5.4 4.7 5.2 10.6 6.4 8.7 4.5

A.始终处在持续发展中 B.全部都集中于政治中心

C.区域分布不平衡加剧 D.旨在推动内地经济发展

3.《上海乡土志》载:“(初)租界均有电灯,英界尤多,如星罗棋布。晚间照耀,无异白昼,颇便行人。近年(光绪三十三年,即1907年)以来,南市及制造局亦已装设……电车,光绪三十三年创行,后又有无轨者。”这反映出近代上海( )

A.城市化进程的不断发展 B.城市市政管理的逐步优化

C.中西文明的对抗与融合 D.人民生活水平的不断改善

4.下列关于中国古代集镇的叙述,不符合史实的是( )

A.隋唐五代时期,镇主要是为军事目的而设

B.北宋时期出现工商业者经营及定居的集镇

C.有些镇发展为一级行政机构所在地

D.宋元时期出现专业分工的集镇

5.19世纪的蚌埠仅是个隶属于凤阳的偏远小镇,虽每逢集市,偶尔也有出售树木或木制家具的,但无人开设木行;1911年津浦铁路修成后,蚌埠一跃成为皖北水陆交通的枢纽,当地的木制商行鳞次栉比,成为著名的木竹集散地。这最能说明

A.当地资本主义经济得到快速发展. B.便利的交通是推动近代化的重要因素

C.交通的发展促进了蚌埠资本主义的产生 D.木竹市场的形成推动了当地的商品经济的发展

6.如表所示为19世纪后期至20世纪中期英国颁布的一系列法律。这反映出,此时期的英国

1875年 1866年 1945年 1946年 1947年 1949年 1952年

《公共卫生法》 《环境卫生法》 《工业分布法》 《新城法》 《城乡规划法》 《国家公园和乡村通道法》 《城镇发展法》

A.“城市病”的急剧恶化 B.政府重视城市建设

C.工业化进程飞速推进 D.议会权力逐渐扩大

7.城市化是衡量一个国家发展程度的重要标志,是社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现。下图所示为19世纪以来世界五国(美国、英国、日本、巴西、印度)在不同时期反映城市化进程的人口比重变化曲线图。其中,英国对应的数字是

A.① B.② C.③ D.④

8.改革开放以来,我国城市化水平不断提高,如图是1980~2022年我国城市化率变化图。此图说明( )

1980~2022年我国城市化率变化

A.城乡二元结构体制加快城市化进程 B.合理的城市化体系逐步完善和发展

C.社会主义现代化建设以城市为中心 D.城市化率提升源于新时代户籍改革

9.如图为17—19世纪英国城市和农村人口比重示意图。这反映了当时英国( )

A.城乡差距逐步缩小 B.农村人口迅速减少

C.城市化的进程加快 D.殖民扩张日益加剧

10.表为2020年全国第七次人口普查关于边疆各地区的城镇化率统计。这表明( )

地区 城镇化率% 与2010年“六普”相比增加比重%

广西 54.20 14.18

云南 50.05 14.85

辽宁 72.14 10.04

吉林 62.64 9.28

黑龙江 65.61 9.95

新疆 56.53 13.73

甘肃 52.32 16.11

内蒙古 67.48 11.95

西藏 35.73 13.06

海南 60.27 10.58

A.各民族实现均衡发展 B.边疆发展速度高于其他地区

C.全国城市化进程加快 D.民族区域自治制度日益完善

11.阅读10—12世纪德意志的科隆城市扩展示意图。对科隆城市发展的原因,解释正确的是( )

①罗马帝国统治时的扩建 ②城市工商业的发展 ③城市取得了一些自治权 ④德意志国家的统一

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

12.它是女神雅典娜的栖息之处,“阳光射来,明朗而温煦,给人以亲切感。自由和民主的气质,在这里得到了形象的表达”。材料描述的著名建筑是

① ② ③ ④

A.① B.② C.③ D.④

13.美国部分学者认为,美国大都市往往也是产业聚焦地点,考虑到运输、劳动力成本,相关制造者往往集中经营,且生产分工。因此,大都市专业化程度高,功能较单一,但区域间城市密度大,城市间关联性高,区域效应明显,蔓延带状发展。这一观点强调了( )

A.大都市成为制造工业发展的基础 B.城市化水平受到产业结构的制约

C.市场集聚效应加强都市辐射作用 D.社会分工推动着城市规模的扩展

14.厦门通商后,环境卫生的混乱导致外国人极度不满。1852年厦门英租界成立后,逐步对租界内房屋建设、道路清扫、粪污处理、传染病防治等问题做出了详细规定,改善了租界环境。由此可知,近代中国的租界( )

A.解决了城市化进程中的问题 B.完全模仿西方城市建设

C.对中国社会影响具有两面性 D.专注于对传染病的防治

15.中国古代四合院严格遵循“北北屋为尊,两厢次之,倒座为宾、杂屋为附”的序列。按南北纵轴线对称布置房屋和院落,位于中轴线上的堂屋最重要,是长辈起居、主人会客及供奉牌位的地方;晚辈住在厢房,当中以东厢房为尊,一般是家中嫡长子的住处。坐南朝北的房子称为倒座,用作客厅或书房。此种设计出现的原因是( )

A.宗教神权潜移默化的影响 B.适应商品经济发展的产物

C.宗法制和儒家思想的影响 D.布局对称,主次分明有序

16.下图表是20世纪二三十年代我国部分城市人口数据的变化情况和城市人口比较示意图,这组图表共同反映出该时期我国

城市 1927年 1935年 增幅

上海 264万人 370万人 40%

天津 112万人 125万人 12%

武汉 85万人 129万人 52%

石家庄 4万人 6.3万人 58%

唐山 4.8万人 7.8万人 63%

A.城市化发展较迅速 B.通商口岸经济发达

C.经济建设卓有成效 D.工农商业均衡发展

17.1961年、1963年、1965年中国城市化水平分别为19.3%、16.8%、18.0%,1965年与1960年相比,城市化水平下降了1.7个百分点。造成这一变化的主要原因是新中国( )

A.经济发展模式变化 B.经济比例失调抑制工业化进程

C.经济体制改革缓慢 D.苏联经济模式不适合中国国情

18.1987年,巴西新首都巴西利亚以“不拥挤、无污染”以及“充满现代理念的城市格局与建筑”等因素入选“世界文化遗产”;2018年4月,我国政府发布《河北雄安新区规划纲要》,备受全球关注的中国首都北京面向雄安的世纪大疏解正式拉开帷幕。据此可知( )

A.迁建新都已成为世界潮流 B.人们的居住环境明显改善

C.城市化中的问题受到重视 D.我国善于借鉴国外的经验

19.改革开放以来,中国城市人口数量已由1978年的1.7亿提高至2018年的8亿。根据世界银行数据,1978至2018年我国城市化年增长率不到4%。这一时期的中国城市化( )

A.达到了国际城市化水平 B.与改革开放的发展相适应

C.缩小了城乡收入的差距 D.推动了中国市场经济形成

20.下表为1900—2020年美国总人口、城镇人口和城镇化率。据表可知,这一时期美国( )

总人口(人) 城镇人口(人) 城镇化率(%) 城镇人口年均增幅

1900 76212168 30214832 39. 601

1910 92228496 42064001 45.60 3.9%

1920 106021537 54253282 51.20 2.9%

1930 123202624 69160599 56.10% 2.7%

1940 132164569 74705338 56. 50 0.8%

1950 151325798 96846817 64.00 3.0%

1960 179323175 125268750 69. 90 2.9%

1970 203302031 149646617 73.60 1.9%

1980 2265421199 167050992 73.70 1.2%

1990 248709873 194097220 78.04 1.6%

2010 308745538 249253271 80.73 1.2%

2020 331449281 273975976 82.66 1%

A.城市化的水平居于世界前列 B.城市化的进程在持续稳定推进

C.城市化的布局逐渐趋于合理 D.城市化的实现得益于工业革命

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料 “遥领者,不入版图之地,而别于国内他处设刺史、郡守以辖之。”作为一种政治举措,“遥领”表明了自身政权的正统地位与不弃是土的决心。除了流行于魏晋南北朝、五代十国等多政权并立时期之外,“遥领”还适用于统治实力不足的郡县,或者不在掌控范围内的“化外之地”因而在中央集权与地方割据的此消彼长之间,“实授”与“遥领”常常相互转化。统治者以天下归一为终极目标,而象征意义的遥领与真刀真枪的军事征伐虚实相生,实施“遥领”制度,或为军事分化,或为外交合纵连横,又或笼络边疆部族、奖赏部将劳绩等,发挥“虚名假人,内收大利”的功能。

——摘编自胡阿祥《魏晋南北朝之遥领与虚封述论》

根据材料并结合所学知识,围绕“认同意识”评述“遥领”制度的统合作用。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1949年--2000年辽宁城市化率与全国比较图

——引自卢守亭《谈辽宁城市化发展历程》

(1)根据材料,概括1949--1978年与全国相比辽宁城市化有哪些特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期辽宁城市化发展的趋势并分析其原因。

23.城市化与工业化相伴而行,是人类现代化进程中的一个重要方面。进入近代以来,中西方都加快了城市化的步伐。阅读材料,回答下列问题。

材料一 1820~1957年中国城市人口变化表

年份 全国总人口数(万人) 城市人口比重(%)

1820 37377 6.5

1843 41724 6.6

1893 33671 8.2

1920 44715 10.6

1936 46926 11.2

1949 54167 10.6

1957 64653 15.4

——摘编自李蓓蓓徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

材料二 在西欧,英国的城市化最为成功也最为彻底,对农业的推动作用也最大。18世纪时,英国城市人口约占人口总数的20%。随着工业革命展开,大批新兴的城市在西北部的偏僻地区拔地而起,英国掀起了城市化浪潮。1851年,英国城市人口首次超过农村人口,占总人口的50.2%,1881年增至70%,1901年则高达80%。

英国城市化和工业化为农村的发展提供动力的同时,农业的市场化、规模化和专业化经营方式得到建立,农村日益融入城市的发展轨道,在客观上为英国持续的城市化提供了坚实基础,从而实现一种相互促进的良性循环。

进入18世纪,英国贵族通过圈地运动将土地集中,实行规模化经营,同时积极提高农业技术水平,改良土壤,构筑防洪和排水工程。英国贵族还大力推动农业经营方式转变,鼓吹农业转型。通过这种农业革命,英国劳动生产率大幅提高,大量剩余劳动力得以释放,土地也得到了有效的集中和整备,这一切都为英国的城市化提供了充分的土壤。

——摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪20年代以来中国城市化的发展趋势,并说明其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中英两国城市化的不同之处,并说明英国近代城市化对中国崛起的启示。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化