2024年化学中考模拟试卷(贵州省)1(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年化学中考模拟试卷(贵州省)1(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 805.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-24 10:26:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024年化学中考模拟试卷(贵州省)

一、选择题(共7题;共14分)

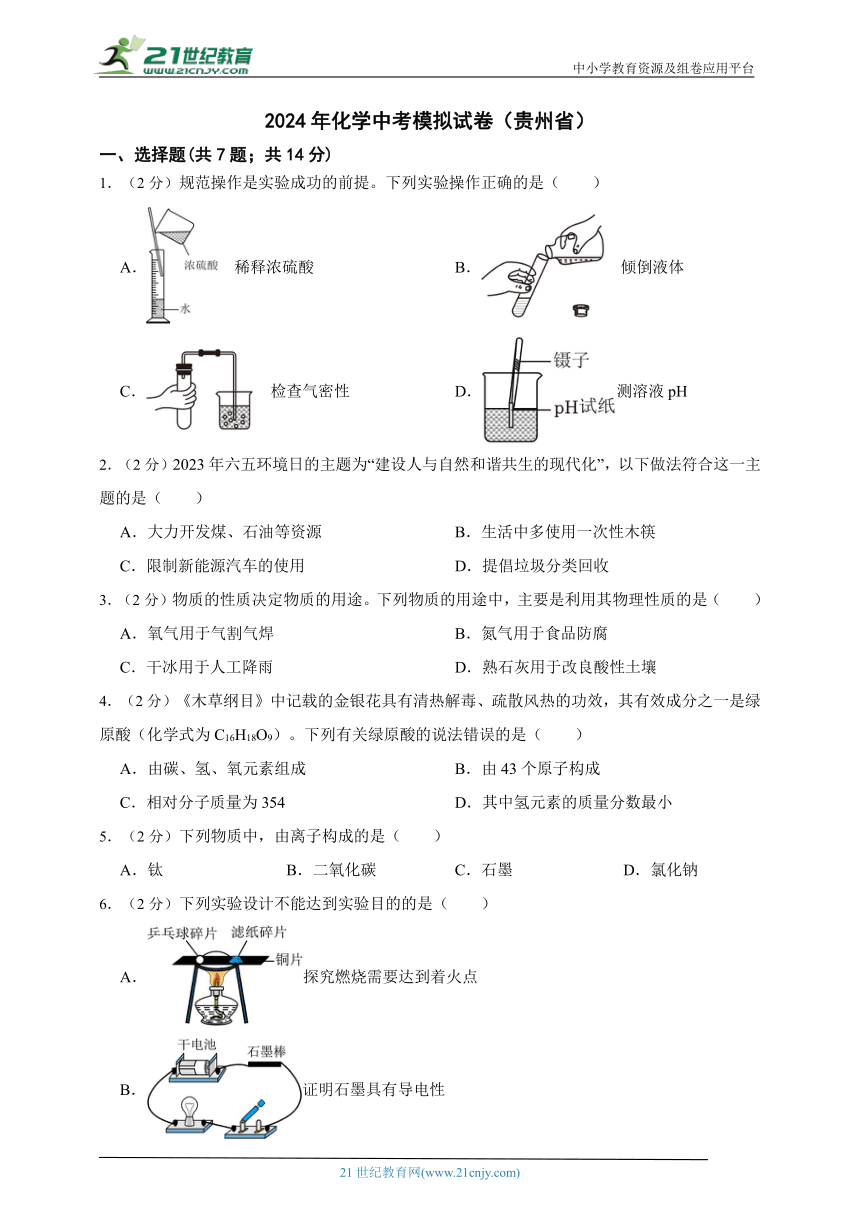

1.(2分)规范操作是实验成功的前提。下列实验操作正确的是( )

A. 稀释浓硫酸 B. 倾倒液体

C. 检查气密性 D.测溶液pH

2.(2分)2023年六五环境日的主题为“建设人与自然和谐共生的现代化”,以下做法符合这一主题的是( )

A.大力开发煤、石油等资源 B.生活中多使用一次性木筷

C.限制新能源汽车的使用 D.提倡垃圾分类回收

3.(2分)物质的性质决定物质的用途。下列物质的用途中,主要是利用其物理性质的是( )

A.氧气用于气割气焊 B.氮气用于食品防腐

C.干冰用于人工降雨 D.熟石灰用于改良酸性土壤

4.(2分)《木草纲目》中记载的金银花具有清热解毒、疏散风热的功效,其有效成分之一是绿原酸(化学式为C16H18O9)。下列有关绿原酸的说法错误的是( )

A.由碳、氢、氧元素组成 B.由43个原子构成

C.相对分子质量为354 D.其中氢元素的质量分数最小

5.(2分)下列物质中,由离子构成的是( )

A.钛 B.二氧化碳 C.石墨 D.氯化钠

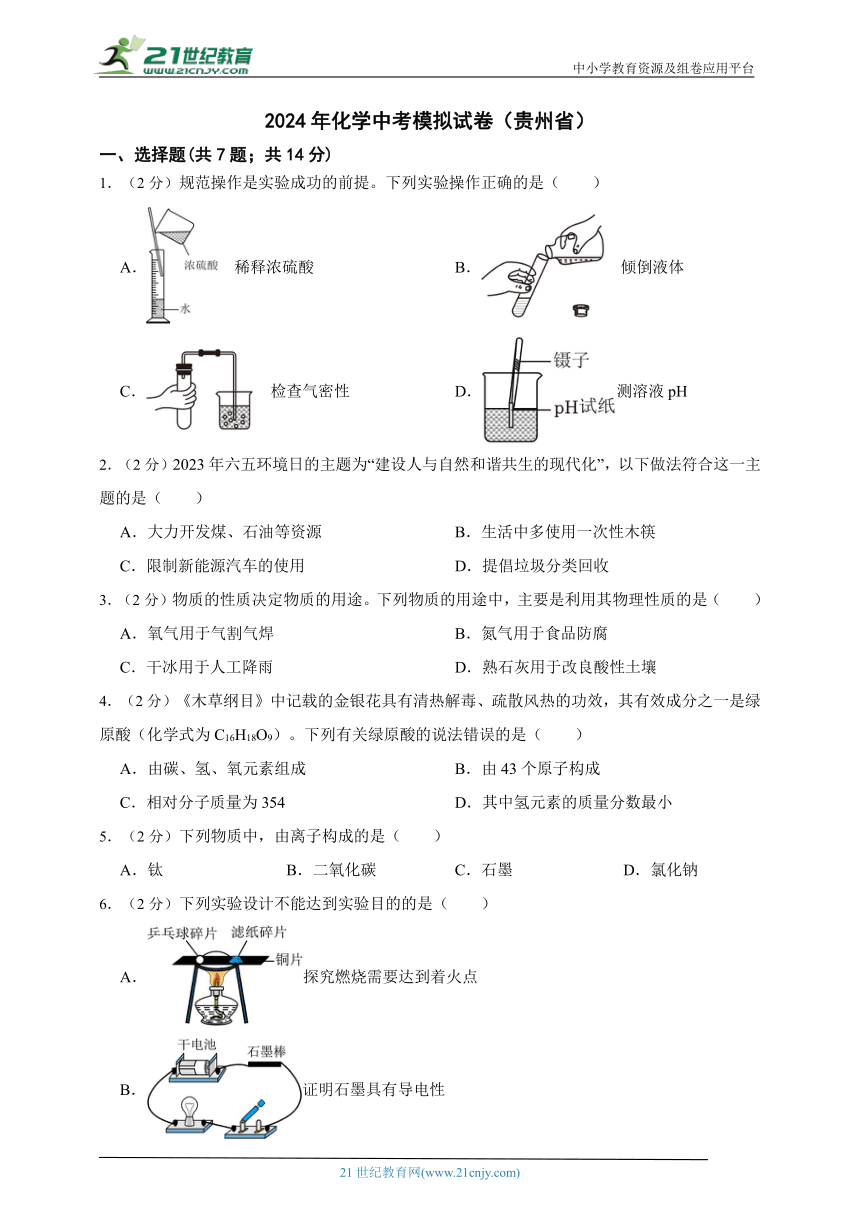

6.(2分)下列实验设计不能达到实验目的的是( )

A.探究燃烧需要达到着火点

B.证明石墨具有导电性

C.比较黄铜片与纯铜片的硬度

D.排水法测定氧气的体积

7.(2分)“胜哥”设计化学“消消乐”游戏,点击灰色格,与该格中物质能反应的相邻物质就一起消失(反应条件为常温、加热或点燃),点击下图灰色格,剩余物质最少的是

A. B.

C. D.

二、非选择题(共7题;共46分)

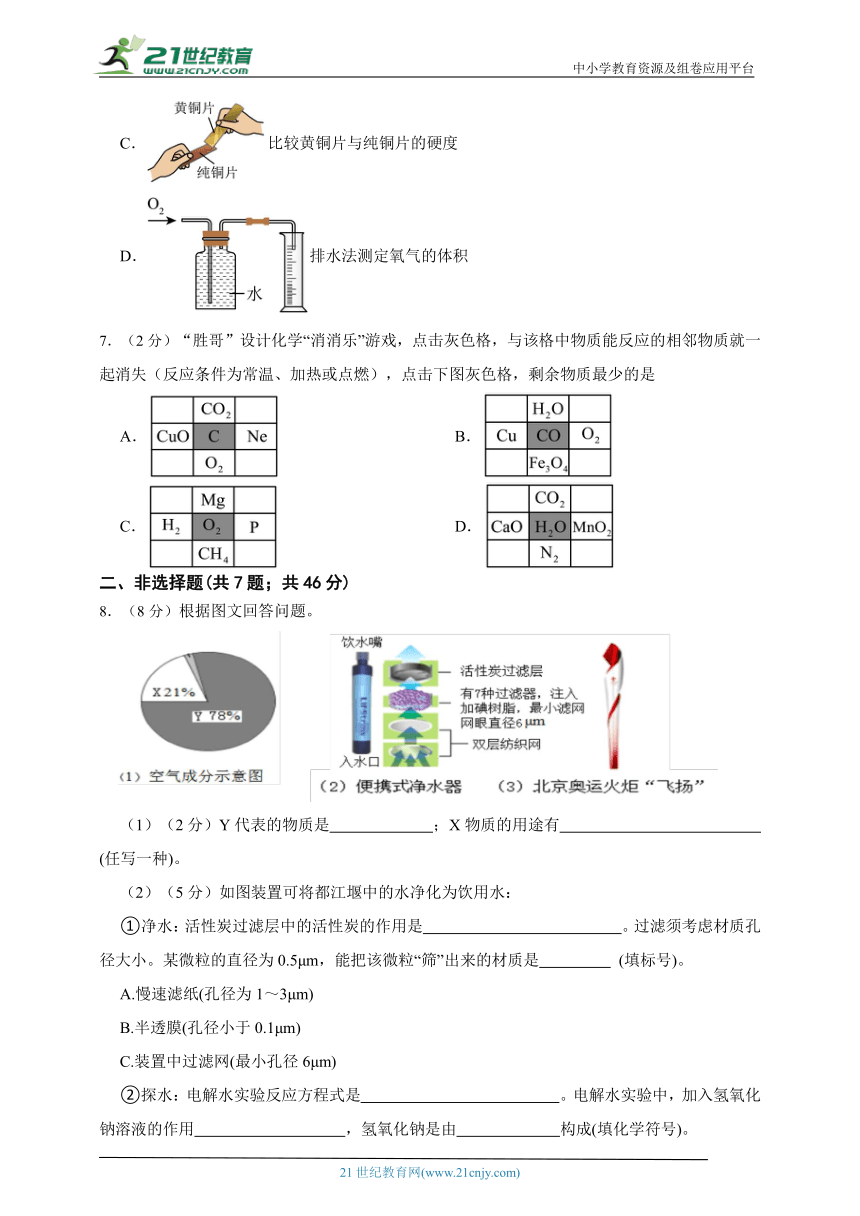

8.(8分)根据图文回答问题。

(1)(2分)Y代表的物质是 ;X物质的用途有 (任写一种)。

(2)(5分)如图装置可将都江堰中的水净化为饮用水:

①净水:活性炭过滤层中的活性炭的作用是 。过滤须考虑材质孔径大小。某微粒的直径为0.5μm,能把该微粒“筛”出来的材质是 (填标号)。

A.慢速滤纸(孔径为1~3μm)

B.半透膜(孔径小于0.1μm)

C.装置中过滤网(最小孔径6μm)

②探水:电解水实验反应方程式是 。电解水实验中,加入氢氧化钠溶液的作用 ,氢氧化钠是由 构成(填化学符号)。

(3)(1分)冬奥火炬“飞扬”采用氢气作燃料,致力于实现“碳中和”目标。关闭火炬的燃气开关,使火炬熄灭,其灭火原理是 。

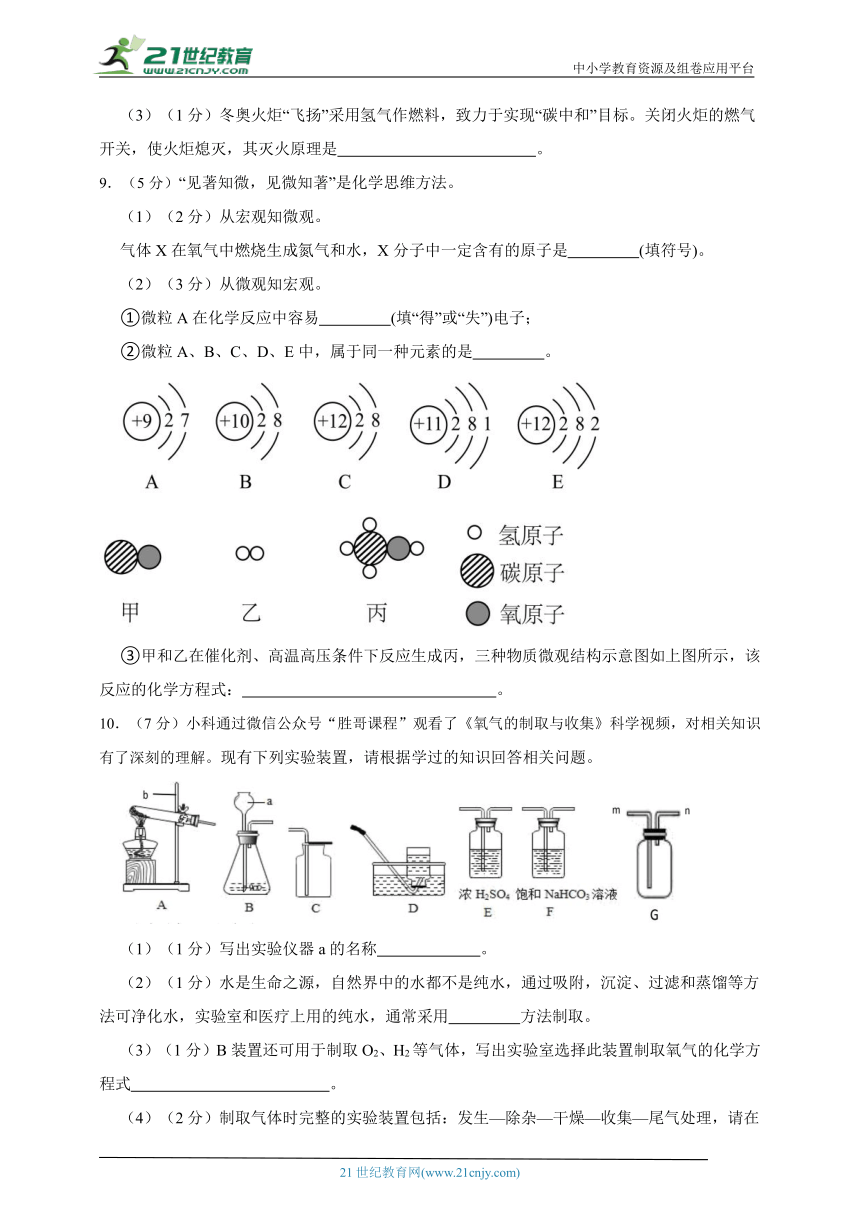

9.(5分)“见著知微,见微知著”是化学思维方法。

(1)(2分)从宏观知微观。

气体X在氧气中燃烧生成氮气和水,X分子中一定含有的原子是 (填符号)。

(2)(3分)从微观知宏观。

①微粒A在化学反应中容易 (填“得”或“失”)电子;

②微粒A、B、C、D、E中,属于同一种元素的是 。

③甲和乙在催化剂、高温高压条件下反应生成丙,三种物质微观结构示意图如上图所示,该反应的化学方程式: 。

10.(7分)小科通过微信公众号“胜哥课程”观看了《氧气的制取与收集》科学视频,对相关知识有了深刻的理解。现有下列实验装置,请根据学过的知识回答相关问题。

(1)(1分)写出实验仪器a的名称 。

(2)(1分)水是生命之源,自然界中的水都不是纯水,通过吸附,沉淀、过滤和蒸馏等方法可净化水,实验室和医疗上用的纯水,通常采用 方法制取。

(3)(1分)B装置还可用于制取O2、H2等气体,写出实验室选择此装置制取氧气的化学方程式 。

(4)(2分)制取气体时完整的实验装置包括:发生—除杂—干燥—收集—尾气处理,请在上面装置图中选择实验室制取二氧化碳的完整制取装置 (填装置字母序号,并按顺序排列;装置按制取气体的实际情况确定);制取二氧化碳的化学方程式 。

(5)(2分)实验室利用铜与浓硫酸制取二氧化硫气体,若用G装置收集二氧化硫气体,发生装置连接端 (选填“m”或“n”)。二氧化硫排放在空气中会形成 。

11.(8分)水和溶液在生活、生产中应用广泛。

(1)(1分)把少量下列物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是 ____ 。

A.碘 B.汽油 C.硫酸铁 D.氯化钾

(2)(3分)某印染厂的废水含有氢氧化钠,测得其 填“”“”或“”,证明该废水呈碱性。

通过一些化学或物理方法对上述废水进行无害化处理。如加入硫酸进行中和,发生反应的化学方程式为 ;利用活性炭的 性,对废水进行脱色处理等。

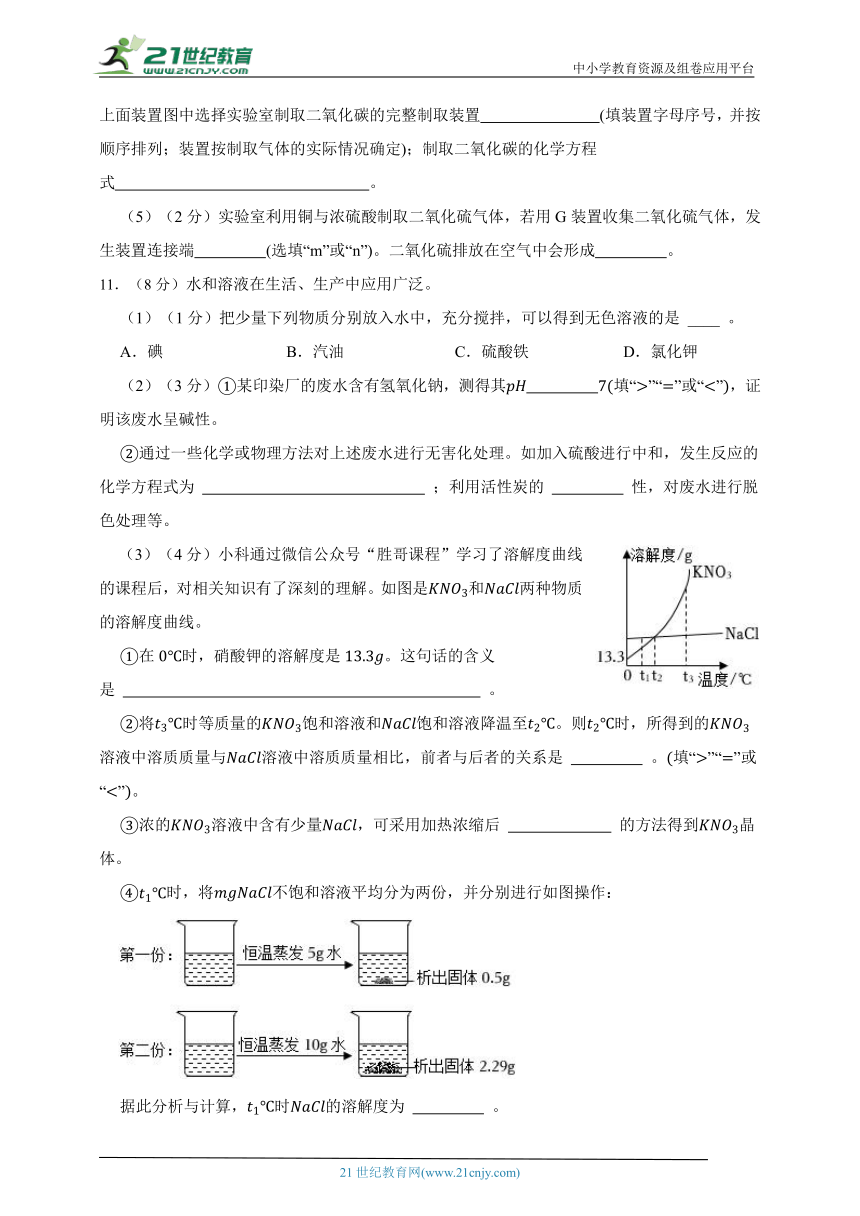

(3)(4分)小科通过微信公众号“胜哥课程”学习了溶解度曲线的课程后,对相关知识有了深刻的理解。如图是和两种物质的溶解度曲线。

在时,硝酸钾的溶解度是。这句话的含义是 。

将时等质量的饱和溶液和饱和溶液降温至。则时,所得到的溶液中溶质质量与溶液中溶质质量相比,前者与后者的关系是 。填“”“”或“”。

浓的溶液中含有少量,可采用加热浓缩后 的方法得到晶体。

时,将不饱和溶液平均分为两份,并分别进行如图操作:

据此分析与计算,时的溶解度为 。

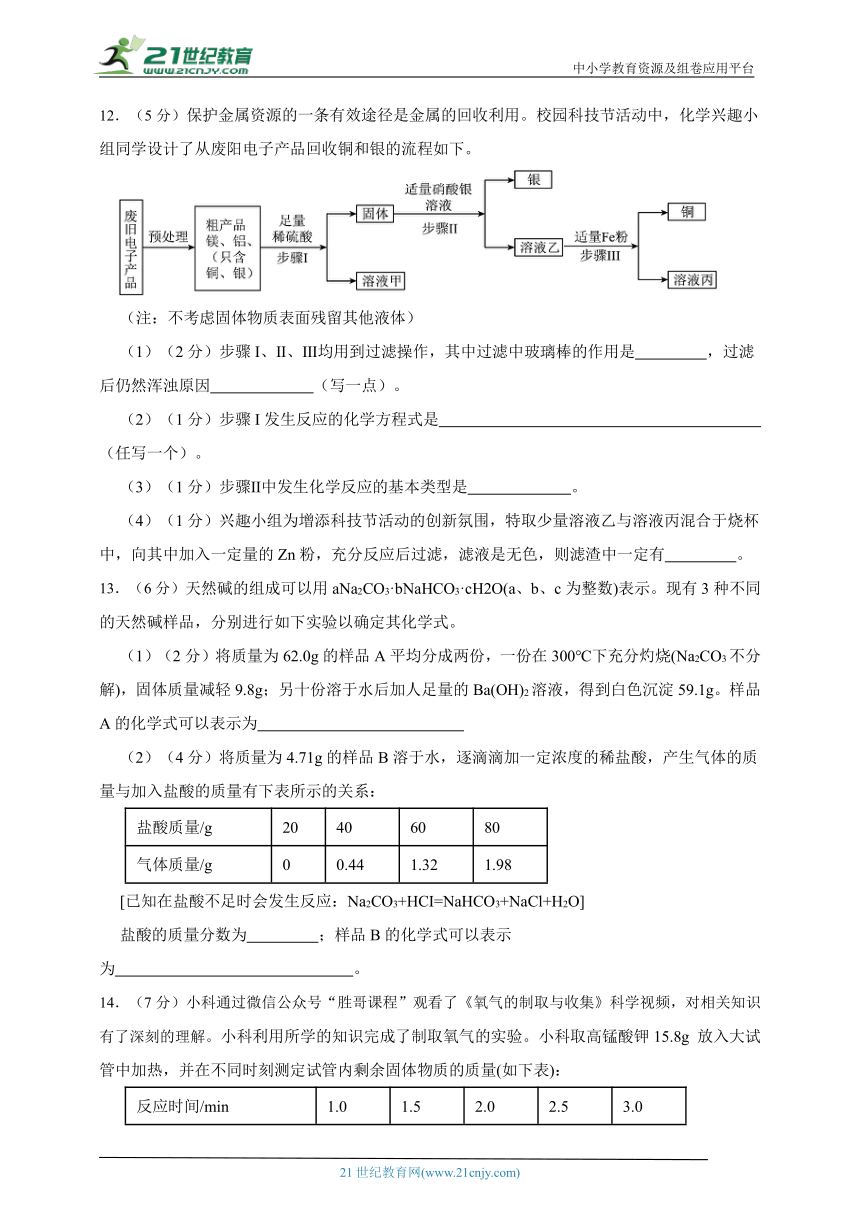

12.(5分)保护金属资源的一条有效途径是金属的回收利用。校园科技节活动中,化学兴趣小组同学设计了从废阳电子产品回收铜和银的流程如下。

(注:不考虑固体物质表面残留其他液体)

(1)(2分)步骤I、Ⅱ、Ⅲ均用到过滤操作,其中过滤中玻璃棒的作用是 ,过滤后仍然浑浊原因 (写一点)。

(2)(1分)步骤I发生反应的化学方程式是 (任写一个)。

(3)(1分)步骤Ⅱ中发生化学反应的基本类型是 。

(4)(1分)兴趣小组为增添科技节活动的创新氛围,特取少量溶液乙与溶液丙混合于烧杯中,向其中加入一定量的Zn粉,充分反应后过滤,滤液是无色,则滤渣中一定有 。

13.(6分)天然碱的组成可以用aNa2CO3·bNaHCO3·cH2O(a、b、c为整数)表示。现有3种不同的天然碱样品,分别进行如下实验以确定其化学式。

(1)(2分)将质量为62.0g的样品A平均分成两份,一份在300℃下充分灼烧(Na2CO3不分解),固体质量减轻9.8g;另十份溶于水后加人足量的Ba(OH)2溶液,得到白色沉淀59.1g。样品A的化学式可以表示为

(2)(4分)将质量为4.71g的样品B溶于水,逐滴滴加一定浓度的稀盐酸,产生气体的质量与加入盐酸的质量有下表所示的关系:

盐酸质量/g 20 40 60 80

气体质量/g 0 0.44 1.32 1.98

[已知在盐酸不足时会发生反应:Na2CO3+HCI=NaHCO3+NaCl+H2O]

盐酸的质量分数为 ;样品B的化学式可以表示为 。

14.(7分)小科通过微信公众号“胜哥课程”观看了《氧气的制取与收集》科学视频,对相关知识有了深刻的理解。小科利用所学的知识完成了制取氧气的实验。小科取高锰酸钾15.8g 放入大试管中加热,并在不同时刻测定试管内剩余固体物质的质量(如下表):

反应时间/min 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

剩余固体质量/g 15.4 14.8 14.4 14.2 14.2

分析表中数据,完成下列问题:(填空即可)

(1)(1分)加热到2.5分钟时是否完全反应? (填“是”或“否”)

(2)(2分)请写出该反应的化学方程式 。完全反应后,生成氧气的质量是 克。

(3)(4分)若要得到(2)中质量相等的氧气,需要多少L空气?(已知空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43克/升),写出计算过程,结果精确到0.1L)。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】实验室常见的仪器及使用;药品的取用;过滤的原理、方法及其应用;溶液的酸碱度测定

【解析】【解答】A、稀释浓硫酸时应该是在烧杯中稀释。A答案错误;

B、倾倒液体的正确操作是:打开瓶塞,倒放在桌面上,标签向着手心,口对口倒入液体。B答案错误;

C、检查装置气密性的方法是:先将导管的一端浸入水中,双手紧握试管外壁,若导管口有气泡冒出,证明装置的气密性良好。C答案正确;

D、不能将pH试纸浸入被测液中测pH,防止污染被测液。D答案错误;

故答案为:C。

【分析】A、根据稀释浓硫酸时应该是在烧杯中稀释分析;

B、根据倾倒液体的正确操作分析;

C、根据检查装置气密性的方法分析;

D、根据不能将pH试纸浸入被测液中测pH,防止污染被测液分析。

2.【答案】D

【知识点】绿色化学;化石燃料的利用与保护;资源综合利用和新能源开发

【解析】【解答】

A.大力开发煤、石油等资源会破坏自然,应合理开发,故A错误;

B.生活中多使用一次性木筷会浪费木材,又造成环境污染,故B错误;

C.新能源汽车的使用可以减少汽车尾气的产生,可以保护环境,应鼓励使用,故C错误;

D,提倡垃圾分类回收可以减少环境污染,节约资源,故D正确;

答案选择D。

【分析】环境问题已受到全球的关注,是考试的热点问题,解题时要结合实际和所学知识判断。

3.【答案】C

【知识点】氮气及稀有气体的用途;中和反应及其应用;物理变化、化学变化的特点及其判别;二氧化碳的用途

【解析】【解答】

A.氧气用于气割气焊利用的是氧气支持燃烧的性质,属于化学性质,故A错误;

B.氮气用于食品防腐利用了氮气无毒,且化学性质稳定,属于化学性质,故B错误;

C.干冰用于人工降雨是利用了其由固态到气态(升华)的吸热过程,属于物理性质的应用,故C正确;

D.熟石灰用于改良酸性土壤,是利用了熟石灰与酸性物质的反应,属于化学性质,故D错误;

答案选择C

【分析】注意准确区分物理性质和化学性质,可根据是否发生化学变化来判断题目。

4.【答案】B

【知识点】物质的元素组成;物质的构成和含量分析;化学式的书写及意义;相对原子质量和相对分子质量

【解析】【解答】

A.绿原酸由碳、氢、氧元素组成,A正确;

B.绿原酸由绿原酸分子构成,一个绿原酸分子由16+18+9=43个原子构成,B错误;

C.其相对分子质量=,C正确;

D.绿原酸中三种元素的质量之比为,其中氢元素的质量分数最小,D正确;

故答案选择B。

【分析】描述成物质的组成时,可以从宏观与微观角度描述,元素属于宏观,只有种类,分子原子属于微观,有个数;相对分子质量等于各原子的相对原子质量乘原子个数之和;某元素的质量分数=该原子的相对原子质量乘原子个数比分子的相对分子质量,由此来解答问题。

5.【答案】D

【知识点】分子、原子、离子、元素与物质之间的关系

【解析】【解答】A. 钛属于金属,是由钛原子直接构成;

B. 二氧化碳是由二氧化碳分子构成;

C. 石墨是由碳原子直接构成;

D. 氯化钠是由氯离子、钠离子构成;

故答案为:D。

【分析】一般情况下,金属单质、固态非金属单质和稀有气体都是由原子直接构成;大部分盐、碱和活泼金属氧化物都是由离子直接构成;其余物质,都有分子直接构成。

6.【答案】B

【知识点】化学实验方案设计与评价

【解析】【解答】A、乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片的着火点低,观察到乒乓球先燃烧,滤纸碎片不燃烧,说明燃烧温度需要达到可燃物的着火点,不符合题意;

B、石墨具有导电性,关闭开关,形成闭合通路,灯泡发光,说明石墨具有导电性,不符合题意;

C、用黄铜片刻划纯铜片,纯铜片上有划痕,可以比较黄铜片与纯铜片的硬度,不符合题意;

D、氧气不易溶于水,密度比水小,用排水法收集氧气时,应该短进长出,符合题意;

故选:D。

【分析】A、根据实验的变量的现象进行分析;

B、根据验证物质导电性的方法进行分析;

C、根据相互刻画可以比较物质的硬度大小进行分析;

D、根据氧气的密度比水小进行分析。

7.【答案】C

【知识点】物质的相互转化和制备

【解析】【解答】A.碳与氧气在高温下反应,不符合条件;碳与氧化铜在高温下反应、碳与氧气在点燃条件下发生反应,符合条件;Ne与碳不反应,由此可知有两个符合条件的;

B.一氧化碳不与水、铜发生反应;一氧化碳能在高温下还原四氧化三铁,一氧化碳与氧气在点燃条件下反应,由此可知有两个符合条件的;

C.镁、氢气、磷、甲烷在点燃的条件下与氧气反应,则有四个符号条件;

D.二氧化锰、氮气都不与水反应,二氧化碳、氧化钙常温下与水反应,则有两个符合条件的;

故答案为C。

【分析】根据物质的性质及相互转化分析。

8.【答案】(1)氮气##N2;用于医疗急救(合理即可)

(2)吸附水中的色素和异味;B;;增强水的导电性;Na+、OH-

(3)清除(或隔离)可燃物

【知识点】空气的组成;氧气的用途;电解水实验;碳单质的性质和用途;灭火的原理和方法

【解析】【解答】(1)氮气约占空气体积的78%,氧气约占空气体积的21%,故Y代表的物质是:氮气,X代表的物质是氧气,氧气能供给呼吸,可用于医疗急救;

(2)①活性炭结构疏松多孔,具有吸附性,故活性炭过滤层中的活性炭的作用是:吸附水中的色素和异味;过滤须考虑材质孔径大小。某微粒的直径为0.5μm,能把该微粒“筛”出来的材质,孔径应小于0.5μm,应选择半透膜;

故选:B;

②水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,该反应的化学方程式为:,纯水不导电,电解水实验中,加入氢氧化钠溶液的作用是:增强水的导电性;氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子构成的,离子的表示方法:在该离子元素符号的右上角标上该离子所带的正负电荷数,数字在前,正负号在后,带一个电荷时,1通常省略,多个离子,就是在元素符号前面加上相应的数字;故填:Na+、OH-;

(3)关闭火炬的燃气开关,使火炬熄灭,其灭火原理是:清除(或隔离)可燃物,达到灭火的目的。

【分析】(1)根据空气的组成以及氧气的作用进行分析;

(2)根据活性炭的性质,电解水试验,物质的组成进行分析;

(3)根据灭火的原理进行分析。

9.【答案】(1)N、H

(2)得;CE;

【知识点】原子结构示意图与离子结构示意图;微粒观点及模型图的应用;质量守恒定律及其应用

【解析】【解答】(1)气体X在氧气中燃烧生成氮气和水,由质量守恒定律反应前后原子的种类不变可知,X分子中一定含有的原子是N和H;

故答案为:N、H;

(2)①微粒A的最外层电子数是7,大于4,在化学反应中容易得电子;

故答案为:得;

②质子数决定元素的种类,C和E的质子数相同,属于同一种元素;

故答案为:CE;

③由微粒的构成的可知,该反应是一氧化碳和氢气在高温高压、催化剂条件下反应生成甲醇,反应的化学方程式为:;

故答案为:。

【分析】(1)根据质量守恒定律化学反应前后元素的种类不变进行分析解答;

(2)①根据微粒A的最外层电子数目的特点进行分析解答;

②根据微粒的最外层电子数目决定元素的种类进行分析解答;

③根据微粒的构成分析反应物、生成物,写出反应的化学方程式进行分析解答。

10.【答案】(1)长颈漏斗

(2)蒸馏

(3)

(4)BFEC##BFEG;

(5)m;酸雨

【知识点】实验室常见的仪器及使用;蒸发与蒸馏操作;气体反应装置的选取;常用气体的收集方法;氧气的实验室制法;二氧化碳的实验室制法

【解析】【解答】(1)实验仪器a的名称:长颈漏斗;

(2)蒸馏是根据水和其他物质的沸点不同加以分离的方法,实验室和医疗上用的纯水,通常采用蒸馏的方法制取,得到的蒸馏水是纯净物;

(3)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为

(4)实验室用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳,反应物是固体和液体,反应不需要加热,选择的发生装置为B,盐酸具有挥发性,制得的二氧化碳中混有氯化氢气体和水蒸气,通过F装置饱和的碳酸氢钠溶液可以除去氯化氢气体,通过浓硫酸可以干燥二氧化碳,用向上排空气法收集二氧化碳,因为二氧化碳的密度比空气的密度大,实验室制取二氧化碳的完整装置为BFEC或BFEG;制取二氧化碳的化学方程式为;

(5)二氧化硫的密度比空气的密度大,若用G装置收集二氧化硫气体,发生装置连接端应该是m口,二氧化硫易溶于水且能与水反应,二氧化硫排放在空气中会形成酸雨。

【分析】(1)根据实验室常用仪器及用途分析;

(2)根据蒸馏是根据水和其他物质的沸点不同加以分离的方法分析;

(3)根据过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气分析;

(4)根据反应物的状态和反应条件选择发生装置,根据气体的密度和溶解性选择收集装置分析;

(5)根据二氧化硫的密度比空气的密度大,二氧化硫排放在空气中会形成酸雨分析。

11.【答案】(1)D

(2);;吸附

(3)时,水中最多能溶解硝酸钾;;降温结晶;

【知识点】结晶的原理、方法及其应用;溶液的组成及特点;固体溶解度曲线及其作用;溶液的酸碱性与pH值的关系;碳单质的性质和用途

【解析】【解答】(1)碘不溶于水,加入水中形成的是悬浊液,A错误;汽油不溶于水,加入水中形成乳浊液,B错误;硫酸铁能溶于水,加入水中形成的是溶液,溶液呈黄色,C错误;氯化钾能溶于水,加入水中形成的是无色溶液,D正确。

(2) 某印染厂的废水含有氢氧化钠, 氢氧化钠溶液呈碱性,则测得其pH>7。

通过加入硫酸进行中和,发生的是氢氧化钠与硫酸生成硫酸钠和水的反应,化学方程式为 ;活性炭具有吸附性,可吸附废水中色素,对废水进行脱色处理。

(3) 在时,硝酸钾的溶解度是。这句话的含义是 时,水中最多能溶解硝酸钾。

将时等质量的饱和溶液和饱和溶液降温至,都有晶体析出,硝酸钾的溶解度受温度影响大于氯化钠,析出晶体硝酸钾大于氯化钠,所得到的溶液中溶质质量与溶液中溶质质量相比,前者小于后者。

硝酸钾溶解度受温度影响变化大,氯化钠的溶解度受温度影响不大,浓的溶液中含有少量,可采用加热浓缩后过滤得到硝酸钾晶体。

时,将不饱和溶液平均分为两份,由图示操作可知,恒温蒸发5克水析出0.5克晶体,蒸发10克水析出2.29克固体,析出晶体后的溶液一定是饱和溶液,即饱和溶液蒸发5克水析出晶体质量为2.29g-0.5g=1.79g,则 时的溶解度为1.79g×20=35.8g。

【分析】(1)根据所给各物质的溶解性确定加水中是否能得到溶液,铁离子的溶液呈黄色分析;

(2)根据碱性溶液pH大于7,氢氧化钠和硫酸反应生成硫酸钠和水,活性炭的吸附性分析;

(3)根据溶解度定义,受温度影响大的物质适宜降温结晶,且相同质量的溶液中,析出晶体质量大分析。

12.【答案】(1)引流;滤纸破损

(2)Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑或2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑

(3)置换反应

(4)铜、铁

【知识点】过滤的原理、方法及其应用;金属活动性顺序及其应用;置换反应及其应用

【解析】【解答】(1)在过滤的操作中,玻璃棒的作用是引流;过滤后仍然浑浊,可能是因为滤纸破损;

(2)由流程可知,步骤Ⅰ发生的反应是镁、铝与稀硫酸发生了反应,反应的化学方程式分别是:Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑或2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑;

(3)由流程可知,步骤Ⅱ中发生的反应是铜与硝酸银反应生成了硝酸铜和银,该反应由一种单质和一种化合物反应生成了另一种单质和另一种化合物,化学反应的基本类型是置换反应;

(4)由流程可知,取少量溶液乙与溶液丙混合于烧杯中,混合液中含有硫酸铜和硫酸亚铁,向其中加入一定量的Zn粉,锌粉先与硫酸铜反应生成了硫酸锌和铜,再与硫酸亚铁反应生成了硫酸锌和铁,充分反应后过滤,滤液是无色,说明了硫酸铜和硫酸亚铁完全发生了反应,则滤渣中一定有铜、铁。

【分析】(1)根据过滤中玻璃棒的应用分析回答;

(2)根据镁、铝与稀硫酸的反应写出方程式;

(3)根据反应的特点分析分析反应的类型;

(4)根据金属与盐的反应分析回答。

13.【答案】(1)Na2CO3·2NaHCO3·2H2O

(2)3.65%;2Na2CO3·NaHCO3·H2O 59.1

【知识点】实验探究物质的组成成分以及含量;物质的量及相关计算

【解析】【解答】(1)31.0g 样品中碳元素的质量:m(C)= ×10×12g=3.6g。

设31.0g样品的物质的量为n mol。

(106a+ 84b+ 18c)×n=31.0,

(a+b)×n×12= 36,

(31b+18c)×n=98,

解得a=,b=,c=

所以样品A的化学式可以表示为Na2CO3 ·2NaHCO3·2H2O;

(2)由盐酸质量和气体质量的数据分析,加入盐酸的质量在40g到60g的过程中发生了如下反应:

解得w=3.65%。

由盐酸加入量从40g到60g的变化数据分析:加入盐酸的质量从0到30g用于碳酸钠转化为碳酸氢钠;从30g到75g用于碳酸氢钠转化为二氧化碳。由此可知a:b=2:1。

2Na2CO3·NaHCO3·cH2O ~3CO22×106+84+ 18c 3×444.71g 1.98g

由此列比例式解出c=1,因此样品B的化学式为2Na2CO3·NaHCO3·H2O。

【分析】(1)计算出二氧化碳的物质的量,可知碳酸氢钠的物质的量,计算水的物质的量减去碳酸氢钠分解产生水的物质的量,即为晶体带的结晶水的物质的量,总质量减去碳酸氢钠和结晶水的质量,即为碳酸钠的质量,也可以计算碳酸钠的物质的量,三者的物质的量之比即为化学式中的个数比;

(2)先分析出不同盐酸量对应的化学反应,选择合适的数据进行计算盐酸的质量分数,根据生成的二氧化碳质量算出碳酸钠和碳酸氢钠的物质的量,然后再算出水的物质的量,三者物质的量之比即为系数之比。

14.【答案】(1)是

(2);1.6

(3)空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43g/L,则若要得到(2)中质量相等的氧气,需要空气的体积为:

【知识点】物质组成的综合计算;质量守恒定律及其应用

【解析】【解答】(1)分析表格数据可知,2.5分钟后,剩余固体质量不变,则加热到2.5分钟时已经是完全反应。

(2)高锰酸钾在加热条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为:,

完全反应后,生成氧气的质量=15.8g-14.2g=1.6g。

【分析】(1)根据表中的数据,2.5分钟后,剩余固体质量不变分析。

(2)根据高锰酸钾在加热条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,质量守恒定律计算生成氧气的质量分析。

(3)根据空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43g/L计算。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:60分

分值分布 客观题(占比) 14.0(23.3%)

主观题(占比) 46.0(76.7%)

题量分布 客观题(占比) 7(50.0%)

主观题(占比) 7(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 7(50.0%) 14.0(23.3%)

非选择题 7(50.0%) 46.0(76.7%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (57.1%)

2 容易 (28.6%)

3 困难 (14.3%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 常用气体的收集方法 7.0(11.7%) 10

2 实验探究物质的组成成分以及含量 6.0(10.0%) 13

3 化学实验方案设计与评价 2.0(3.3%) 6

4 相对原子质量和相对分子质量 2.0(3.3%) 4

5 碳单质的性质和用途 16.0(26.7%) 8,11

6 溶液的酸碱度测定 2.0(3.3%) 1

7 绿色化学 2.0(3.3%) 2

8 化学式的书写及意义 2.0(3.3%) 4

9 物质的相互转化和制备 2.0(3.3%) 7

10 灭火的原理和方法 8.0(13.3%) 8

11 药品的取用 2.0(3.3%) 1

12 物理变化、化学变化的特点及其判别 2.0(3.3%) 3

13 二氧化碳的用途 2.0(3.3%) 3

14 物质的元素组成 2.0(3.3%) 4

15 二氧化碳的实验室制法 7.0(11.7%) 10

16 微粒观点及模型图的应用 5.0(8.3%) 9

17 氧气的实验室制法 7.0(11.7%) 10

18 物质的量及相关计算 6.0(10.0%) 13

19 气体反应装置的选取 7.0(11.7%) 10

20 置换反应及其应用 5.0(8.3%) 12

21 资源综合利用和新能源开发 2.0(3.3%) 2

22 蒸发与蒸馏操作 7.0(11.7%) 10

23 中和反应及其应用 2.0(3.3%) 3

24 质量守恒定律及其应用 12.0(20.0%) 9,14

25 结晶的原理、方法及其应用 8.0(13.3%) 11

26 物质的构成和含量分析 2.0(3.3%) 4

27 溶液的组成及特点 8.0(13.3%) 11

28 化石燃料的利用与保护 2.0(3.3%) 2

29 电解水实验 8.0(13.3%) 8

30 原子结构示意图与离子结构示意图 5.0(8.3%) 9

31 金属活动性顺序及其应用 5.0(8.3%) 12

32 空气的组成 8.0(13.3%) 8

33 分子、原子、离子、元素与物质之间的关系 2.0(3.3%) 5

34 物质组成的综合计算 7.0(11.7%) 14

35 氮气及稀有气体的用途 2.0(3.3%) 3

36 溶液的酸碱性与pH值的关系 8.0(13.3%) 11

37 实验室常见的仪器及使用 9.0(15.0%) 1,10

38 过滤的原理、方法及其应用 7.0(11.7%) 1,12

39 固体溶解度曲线及其作用 8.0(13.3%) 11

40 氧气的用途 8.0(13.3%) 8

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024年化学中考模拟试卷(贵州省)

一、选择题(共7题;共14分)

1.(2分)规范操作是实验成功的前提。下列实验操作正确的是( )

A. 稀释浓硫酸 B. 倾倒液体

C. 检查气密性 D.测溶液pH

2.(2分)2023年六五环境日的主题为“建设人与自然和谐共生的现代化”,以下做法符合这一主题的是( )

A.大力开发煤、石油等资源 B.生活中多使用一次性木筷

C.限制新能源汽车的使用 D.提倡垃圾分类回收

3.(2分)物质的性质决定物质的用途。下列物质的用途中,主要是利用其物理性质的是( )

A.氧气用于气割气焊 B.氮气用于食品防腐

C.干冰用于人工降雨 D.熟石灰用于改良酸性土壤

4.(2分)《木草纲目》中记载的金银花具有清热解毒、疏散风热的功效,其有效成分之一是绿原酸(化学式为C16H18O9)。下列有关绿原酸的说法错误的是( )

A.由碳、氢、氧元素组成 B.由43个原子构成

C.相对分子质量为354 D.其中氢元素的质量分数最小

5.(2分)下列物质中,由离子构成的是( )

A.钛 B.二氧化碳 C.石墨 D.氯化钠

6.(2分)下列实验设计不能达到实验目的的是( )

A.探究燃烧需要达到着火点

B.证明石墨具有导电性

C.比较黄铜片与纯铜片的硬度

D.排水法测定氧气的体积

7.(2分)“胜哥”设计化学“消消乐”游戏,点击灰色格,与该格中物质能反应的相邻物质就一起消失(反应条件为常温、加热或点燃),点击下图灰色格,剩余物质最少的是

A. B.

C. D.

二、非选择题(共7题;共46分)

8.(8分)根据图文回答问题。

(1)(2分)Y代表的物质是 ;X物质的用途有 (任写一种)。

(2)(5分)如图装置可将都江堰中的水净化为饮用水:

①净水:活性炭过滤层中的活性炭的作用是 。过滤须考虑材质孔径大小。某微粒的直径为0.5μm,能把该微粒“筛”出来的材质是 (填标号)。

A.慢速滤纸(孔径为1~3μm)

B.半透膜(孔径小于0.1μm)

C.装置中过滤网(最小孔径6μm)

②探水:电解水实验反应方程式是 。电解水实验中,加入氢氧化钠溶液的作用 ,氢氧化钠是由 构成(填化学符号)。

(3)(1分)冬奥火炬“飞扬”采用氢气作燃料,致力于实现“碳中和”目标。关闭火炬的燃气开关,使火炬熄灭,其灭火原理是 。

9.(5分)“见著知微,见微知著”是化学思维方法。

(1)(2分)从宏观知微观。

气体X在氧气中燃烧生成氮气和水,X分子中一定含有的原子是 (填符号)。

(2)(3分)从微观知宏观。

①微粒A在化学反应中容易 (填“得”或“失”)电子;

②微粒A、B、C、D、E中,属于同一种元素的是 。

③甲和乙在催化剂、高温高压条件下反应生成丙,三种物质微观结构示意图如上图所示,该反应的化学方程式: 。

10.(7分)小科通过微信公众号“胜哥课程”观看了《氧气的制取与收集》科学视频,对相关知识有了深刻的理解。现有下列实验装置,请根据学过的知识回答相关问题。

(1)(1分)写出实验仪器a的名称 。

(2)(1分)水是生命之源,自然界中的水都不是纯水,通过吸附,沉淀、过滤和蒸馏等方法可净化水,实验室和医疗上用的纯水,通常采用 方法制取。

(3)(1分)B装置还可用于制取O2、H2等气体,写出实验室选择此装置制取氧气的化学方程式 。

(4)(2分)制取气体时完整的实验装置包括:发生—除杂—干燥—收集—尾气处理,请在上面装置图中选择实验室制取二氧化碳的完整制取装置 (填装置字母序号,并按顺序排列;装置按制取气体的实际情况确定);制取二氧化碳的化学方程式 。

(5)(2分)实验室利用铜与浓硫酸制取二氧化硫气体,若用G装置收集二氧化硫气体,发生装置连接端 (选填“m”或“n”)。二氧化硫排放在空气中会形成 。

11.(8分)水和溶液在生活、生产中应用广泛。

(1)(1分)把少量下列物质分别放入水中,充分搅拌,可以得到无色溶液的是 ____ 。

A.碘 B.汽油 C.硫酸铁 D.氯化钾

(2)(3分)某印染厂的废水含有氢氧化钠,测得其 填“”“”或“”,证明该废水呈碱性。

通过一些化学或物理方法对上述废水进行无害化处理。如加入硫酸进行中和,发生反应的化学方程式为 ;利用活性炭的 性,对废水进行脱色处理等。

(3)(4分)小科通过微信公众号“胜哥课程”学习了溶解度曲线的课程后,对相关知识有了深刻的理解。如图是和两种物质的溶解度曲线。

在时,硝酸钾的溶解度是。这句话的含义是 。

将时等质量的饱和溶液和饱和溶液降温至。则时,所得到的溶液中溶质质量与溶液中溶质质量相比,前者与后者的关系是 。填“”“”或“”。

浓的溶液中含有少量,可采用加热浓缩后 的方法得到晶体。

时,将不饱和溶液平均分为两份,并分别进行如图操作:

据此分析与计算,时的溶解度为 。

12.(5分)保护金属资源的一条有效途径是金属的回收利用。校园科技节活动中,化学兴趣小组同学设计了从废阳电子产品回收铜和银的流程如下。

(注:不考虑固体物质表面残留其他液体)

(1)(2分)步骤I、Ⅱ、Ⅲ均用到过滤操作,其中过滤中玻璃棒的作用是 ,过滤后仍然浑浊原因 (写一点)。

(2)(1分)步骤I发生反应的化学方程式是 (任写一个)。

(3)(1分)步骤Ⅱ中发生化学反应的基本类型是 。

(4)(1分)兴趣小组为增添科技节活动的创新氛围,特取少量溶液乙与溶液丙混合于烧杯中,向其中加入一定量的Zn粉,充分反应后过滤,滤液是无色,则滤渣中一定有 。

13.(6分)天然碱的组成可以用aNa2CO3·bNaHCO3·cH2O(a、b、c为整数)表示。现有3种不同的天然碱样品,分别进行如下实验以确定其化学式。

(1)(2分)将质量为62.0g的样品A平均分成两份,一份在300℃下充分灼烧(Na2CO3不分解),固体质量减轻9.8g;另十份溶于水后加人足量的Ba(OH)2溶液,得到白色沉淀59.1g。样品A的化学式可以表示为

(2)(4分)将质量为4.71g的样品B溶于水,逐滴滴加一定浓度的稀盐酸,产生气体的质量与加入盐酸的质量有下表所示的关系:

盐酸质量/g 20 40 60 80

气体质量/g 0 0.44 1.32 1.98

[已知在盐酸不足时会发生反应:Na2CO3+HCI=NaHCO3+NaCl+H2O]

盐酸的质量分数为 ;样品B的化学式可以表示为 。

14.(7分)小科通过微信公众号“胜哥课程”观看了《氧气的制取与收集》科学视频,对相关知识有了深刻的理解。小科利用所学的知识完成了制取氧气的实验。小科取高锰酸钾15.8g 放入大试管中加热,并在不同时刻测定试管内剩余固体物质的质量(如下表):

反应时间/min 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

剩余固体质量/g 15.4 14.8 14.4 14.2 14.2

分析表中数据,完成下列问题:(填空即可)

(1)(1分)加热到2.5分钟时是否完全反应? (填“是”或“否”)

(2)(2分)请写出该反应的化学方程式 。完全反应后,生成氧气的质量是 克。

(3)(4分)若要得到(2)中质量相等的氧气,需要多少L空气?(已知空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43克/升),写出计算过程,结果精确到0.1L)。

答案解析部分

1.【答案】C

【知识点】实验室常见的仪器及使用;药品的取用;过滤的原理、方法及其应用;溶液的酸碱度测定

【解析】【解答】A、稀释浓硫酸时应该是在烧杯中稀释。A答案错误;

B、倾倒液体的正确操作是:打开瓶塞,倒放在桌面上,标签向着手心,口对口倒入液体。B答案错误;

C、检查装置气密性的方法是:先将导管的一端浸入水中,双手紧握试管外壁,若导管口有气泡冒出,证明装置的气密性良好。C答案正确;

D、不能将pH试纸浸入被测液中测pH,防止污染被测液。D答案错误;

故答案为:C。

【分析】A、根据稀释浓硫酸时应该是在烧杯中稀释分析;

B、根据倾倒液体的正确操作分析;

C、根据检查装置气密性的方法分析;

D、根据不能将pH试纸浸入被测液中测pH,防止污染被测液分析。

2.【答案】D

【知识点】绿色化学;化石燃料的利用与保护;资源综合利用和新能源开发

【解析】【解答】

A.大力开发煤、石油等资源会破坏自然,应合理开发,故A错误;

B.生活中多使用一次性木筷会浪费木材,又造成环境污染,故B错误;

C.新能源汽车的使用可以减少汽车尾气的产生,可以保护环境,应鼓励使用,故C错误;

D,提倡垃圾分类回收可以减少环境污染,节约资源,故D正确;

答案选择D。

【分析】环境问题已受到全球的关注,是考试的热点问题,解题时要结合实际和所学知识判断。

3.【答案】C

【知识点】氮气及稀有气体的用途;中和反应及其应用;物理变化、化学变化的特点及其判别;二氧化碳的用途

【解析】【解答】

A.氧气用于气割气焊利用的是氧气支持燃烧的性质,属于化学性质,故A错误;

B.氮气用于食品防腐利用了氮气无毒,且化学性质稳定,属于化学性质,故B错误;

C.干冰用于人工降雨是利用了其由固态到气态(升华)的吸热过程,属于物理性质的应用,故C正确;

D.熟石灰用于改良酸性土壤,是利用了熟石灰与酸性物质的反应,属于化学性质,故D错误;

答案选择C

【分析】注意准确区分物理性质和化学性质,可根据是否发生化学变化来判断题目。

4.【答案】B

【知识点】物质的元素组成;物质的构成和含量分析;化学式的书写及意义;相对原子质量和相对分子质量

【解析】【解答】

A.绿原酸由碳、氢、氧元素组成,A正确;

B.绿原酸由绿原酸分子构成,一个绿原酸分子由16+18+9=43个原子构成,B错误;

C.其相对分子质量=,C正确;

D.绿原酸中三种元素的质量之比为,其中氢元素的质量分数最小,D正确;

故答案选择B。

【分析】描述成物质的组成时,可以从宏观与微观角度描述,元素属于宏观,只有种类,分子原子属于微观,有个数;相对分子质量等于各原子的相对原子质量乘原子个数之和;某元素的质量分数=该原子的相对原子质量乘原子个数比分子的相对分子质量,由此来解答问题。

5.【答案】D

【知识点】分子、原子、离子、元素与物质之间的关系

【解析】【解答】A. 钛属于金属,是由钛原子直接构成;

B. 二氧化碳是由二氧化碳分子构成;

C. 石墨是由碳原子直接构成;

D. 氯化钠是由氯离子、钠离子构成;

故答案为:D。

【分析】一般情况下,金属单质、固态非金属单质和稀有气体都是由原子直接构成;大部分盐、碱和活泼金属氧化物都是由离子直接构成;其余物质,都有分子直接构成。

6.【答案】B

【知识点】化学实验方案设计与评价

【解析】【解答】A、乒乓球碎片的着火点比滤纸碎片的着火点低,观察到乒乓球先燃烧,滤纸碎片不燃烧,说明燃烧温度需要达到可燃物的着火点,不符合题意;

B、石墨具有导电性,关闭开关,形成闭合通路,灯泡发光,说明石墨具有导电性,不符合题意;

C、用黄铜片刻划纯铜片,纯铜片上有划痕,可以比较黄铜片与纯铜片的硬度,不符合题意;

D、氧气不易溶于水,密度比水小,用排水法收集氧气时,应该短进长出,符合题意;

故选:D。

【分析】A、根据实验的变量的现象进行分析;

B、根据验证物质导电性的方法进行分析;

C、根据相互刻画可以比较物质的硬度大小进行分析;

D、根据氧气的密度比水小进行分析。

7.【答案】C

【知识点】物质的相互转化和制备

【解析】【解答】A.碳与氧气在高温下反应,不符合条件;碳与氧化铜在高温下反应、碳与氧气在点燃条件下发生反应,符合条件;Ne与碳不反应,由此可知有两个符合条件的;

B.一氧化碳不与水、铜发生反应;一氧化碳能在高温下还原四氧化三铁,一氧化碳与氧气在点燃条件下反应,由此可知有两个符合条件的;

C.镁、氢气、磷、甲烷在点燃的条件下与氧气反应,则有四个符号条件;

D.二氧化锰、氮气都不与水反应,二氧化碳、氧化钙常温下与水反应,则有两个符合条件的;

故答案为C。

【分析】根据物质的性质及相互转化分析。

8.【答案】(1)氮气##N2;用于医疗急救(合理即可)

(2)吸附水中的色素和异味;B;;增强水的导电性;Na+、OH-

(3)清除(或隔离)可燃物

【知识点】空气的组成;氧气的用途;电解水实验;碳单质的性质和用途;灭火的原理和方法

【解析】【解答】(1)氮气约占空气体积的78%,氧气约占空气体积的21%,故Y代表的物质是:氮气,X代表的物质是氧气,氧气能供给呼吸,可用于医疗急救;

(2)①活性炭结构疏松多孔,具有吸附性,故活性炭过滤层中的活性炭的作用是:吸附水中的色素和异味;过滤须考虑材质孔径大小。某微粒的直径为0.5μm,能把该微粒“筛”出来的材质,孔径应小于0.5μm,应选择半透膜;

故选:B;

②水在通电的条件下反应生成氢气和氧气,该反应的化学方程式为:,纯水不导电,电解水实验中,加入氢氧化钠溶液的作用是:增强水的导电性;氢氧化钠是由钠离子和氢氧根离子构成的,离子的表示方法:在该离子元素符号的右上角标上该离子所带的正负电荷数,数字在前,正负号在后,带一个电荷时,1通常省略,多个离子,就是在元素符号前面加上相应的数字;故填:Na+、OH-;

(3)关闭火炬的燃气开关,使火炬熄灭,其灭火原理是:清除(或隔离)可燃物,达到灭火的目的。

【分析】(1)根据空气的组成以及氧气的作用进行分析;

(2)根据活性炭的性质,电解水试验,物质的组成进行分析;

(3)根据灭火的原理进行分析。

9.【答案】(1)N、H

(2)得;CE;

【知识点】原子结构示意图与离子结构示意图;微粒观点及模型图的应用;质量守恒定律及其应用

【解析】【解答】(1)气体X在氧气中燃烧生成氮气和水,由质量守恒定律反应前后原子的种类不变可知,X分子中一定含有的原子是N和H;

故答案为:N、H;

(2)①微粒A的最外层电子数是7,大于4,在化学反应中容易得电子;

故答案为:得;

②质子数决定元素的种类,C和E的质子数相同,属于同一种元素;

故答案为:CE;

③由微粒的构成的可知,该反应是一氧化碳和氢气在高温高压、催化剂条件下反应生成甲醇,反应的化学方程式为:;

故答案为:。

【分析】(1)根据质量守恒定律化学反应前后元素的种类不变进行分析解答;

(2)①根据微粒A的最外层电子数目的特点进行分析解答;

②根据微粒的最外层电子数目决定元素的种类进行分析解答;

③根据微粒的构成分析反应物、生成物,写出反应的化学方程式进行分析解答。

10.【答案】(1)长颈漏斗

(2)蒸馏

(3)

(4)BFEC##BFEG;

(5)m;酸雨

【知识点】实验室常见的仪器及使用;蒸发与蒸馏操作;气体反应装置的选取;常用气体的收集方法;氧气的实验室制法;二氧化碳的实验室制法

【解析】【解答】(1)实验仪器a的名称:长颈漏斗;

(2)蒸馏是根据水和其他物质的沸点不同加以分离的方法,实验室和医疗上用的纯水,通常采用蒸馏的方法制取,得到的蒸馏水是纯净物;

(3)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应的化学方程式为

(4)实验室用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳,反应物是固体和液体,反应不需要加热,选择的发生装置为B,盐酸具有挥发性,制得的二氧化碳中混有氯化氢气体和水蒸气,通过F装置饱和的碳酸氢钠溶液可以除去氯化氢气体,通过浓硫酸可以干燥二氧化碳,用向上排空气法收集二氧化碳,因为二氧化碳的密度比空气的密度大,实验室制取二氧化碳的完整装置为BFEC或BFEG;制取二氧化碳的化学方程式为;

(5)二氧化硫的密度比空气的密度大,若用G装置收集二氧化硫气体,发生装置连接端应该是m口,二氧化硫易溶于水且能与水反应,二氧化硫排放在空气中会形成酸雨。

【分析】(1)根据实验室常用仪器及用途分析;

(2)根据蒸馏是根据水和其他物质的沸点不同加以分离的方法分析;

(3)根据过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气分析;

(4)根据反应物的状态和反应条件选择发生装置,根据气体的密度和溶解性选择收集装置分析;

(5)根据二氧化硫的密度比空气的密度大,二氧化硫排放在空气中会形成酸雨分析。

11.【答案】(1)D

(2);;吸附

(3)时,水中最多能溶解硝酸钾;;降温结晶;

【知识点】结晶的原理、方法及其应用;溶液的组成及特点;固体溶解度曲线及其作用;溶液的酸碱性与pH值的关系;碳单质的性质和用途

【解析】【解答】(1)碘不溶于水,加入水中形成的是悬浊液,A错误;汽油不溶于水,加入水中形成乳浊液,B错误;硫酸铁能溶于水,加入水中形成的是溶液,溶液呈黄色,C错误;氯化钾能溶于水,加入水中形成的是无色溶液,D正确。

(2) 某印染厂的废水含有氢氧化钠, 氢氧化钠溶液呈碱性,则测得其pH>7。

通过加入硫酸进行中和,发生的是氢氧化钠与硫酸生成硫酸钠和水的反应,化学方程式为 ;活性炭具有吸附性,可吸附废水中色素,对废水进行脱色处理。

(3) 在时,硝酸钾的溶解度是。这句话的含义是 时,水中最多能溶解硝酸钾。

将时等质量的饱和溶液和饱和溶液降温至,都有晶体析出,硝酸钾的溶解度受温度影响大于氯化钠,析出晶体硝酸钾大于氯化钠,所得到的溶液中溶质质量与溶液中溶质质量相比,前者小于后者。

硝酸钾溶解度受温度影响变化大,氯化钠的溶解度受温度影响不大,浓的溶液中含有少量,可采用加热浓缩后过滤得到硝酸钾晶体。

时,将不饱和溶液平均分为两份,由图示操作可知,恒温蒸发5克水析出0.5克晶体,蒸发10克水析出2.29克固体,析出晶体后的溶液一定是饱和溶液,即饱和溶液蒸发5克水析出晶体质量为2.29g-0.5g=1.79g,则 时的溶解度为1.79g×20=35.8g。

【分析】(1)根据所给各物质的溶解性确定加水中是否能得到溶液,铁离子的溶液呈黄色分析;

(2)根据碱性溶液pH大于7,氢氧化钠和硫酸反应生成硫酸钠和水,活性炭的吸附性分析;

(3)根据溶解度定义,受温度影响大的物质适宜降温结晶,且相同质量的溶液中,析出晶体质量大分析。

12.【答案】(1)引流;滤纸破损

(2)Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑或2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑

(3)置换反应

(4)铜、铁

【知识点】过滤的原理、方法及其应用;金属活动性顺序及其应用;置换反应及其应用

【解析】【解答】(1)在过滤的操作中,玻璃棒的作用是引流;过滤后仍然浑浊,可能是因为滤纸破损;

(2)由流程可知,步骤Ⅰ发生的反应是镁、铝与稀硫酸发生了反应,反应的化学方程式分别是:Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑或2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑;

(3)由流程可知,步骤Ⅱ中发生的反应是铜与硝酸银反应生成了硝酸铜和银,该反应由一种单质和一种化合物反应生成了另一种单质和另一种化合物,化学反应的基本类型是置换反应;

(4)由流程可知,取少量溶液乙与溶液丙混合于烧杯中,混合液中含有硫酸铜和硫酸亚铁,向其中加入一定量的Zn粉,锌粉先与硫酸铜反应生成了硫酸锌和铜,再与硫酸亚铁反应生成了硫酸锌和铁,充分反应后过滤,滤液是无色,说明了硫酸铜和硫酸亚铁完全发生了反应,则滤渣中一定有铜、铁。

【分析】(1)根据过滤中玻璃棒的应用分析回答;

(2)根据镁、铝与稀硫酸的反应写出方程式;

(3)根据反应的特点分析分析反应的类型;

(4)根据金属与盐的反应分析回答。

13.【答案】(1)Na2CO3·2NaHCO3·2H2O

(2)3.65%;2Na2CO3·NaHCO3·H2O 59.1

【知识点】实验探究物质的组成成分以及含量;物质的量及相关计算

【解析】【解答】(1)31.0g 样品中碳元素的质量:m(C)= ×10×12g=3.6g。

设31.0g样品的物质的量为n mol。

(106a+ 84b+ 18c)×n=31.0,

(a+b)×n×12= 36,

(31b+18c)×n=98,

解得a=,b=,c=

所以样品A的化学式可以表示为Na2CO3 ·2NaHCO3·2H2O;

(2)由盐酸质量和气体质量的数据分析,加入盐酸的质量在40g到60g的过程中发生了如下反应:

解得w=3.65%。

由盐酸加入量从40g到60g的变化数据分析:加入盐酸的质量从0到30g用于碳酸钠转化为碳酸氢钠;从30g到75g用于碳酸氢钠转化为二氧化碳。由此可知a:b=2:1。

2Na2CO3·NaHCO3·cH2O ~3CO22×106+84+ 18c 3×444.71g 1.98g

由此列比例式解出c=1,因此样品B的化学式为2Na2CO3·NaHCO3·H2O。

【分析】(1)计算出二氧化碳的物质的量,可知碳酸氢钠的物质的量,计算水的物质的量减去碳酸氢钠分解产生水的物质的量,即为晶体带的结晶水的物质的量,总质量减去碳酸氢钠和结晶水的质量,即为碳酸钠的质量,也可以计算碳酸钠的物质的量,三者的物质的量之比即为化学式中的个数比;

(2)先分析出不同盐酸量对应的化学反应,选择合适的数据进行计算盐酸的质量分数,根据生成的二氧化碳质量算出碳酸钠和碳酸氢钠的物质的量,然后再算出水的物质的量,三者物质的量之比即为系数之比。

14.【答案】(1)是

(2);1.6

(3)空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43g/L,则若要得到(2)中质量相等的氧气,需要空气的体积为:

【知识点】物质组成的综合计算;质量守恒定律及其应用

【解析】【解答】(1)分析表格数据可知,2.5分钟后,剩余固体质量不变,则加热到2.5分钟时已经是完全反应。

(2)高锰酸钾在加热条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,反应的化学方程式为:,

完全反应后,生成氧气的质量=15.8g-14.2g=1.6g。

【分析】(1)根据表中的数据,2.5分钟后,剩余固体质量不变分析。

(2)根据高锰酸钾在加热条件下生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,质量守恒定律计算生成氧气的质量分析。

(3)根据空气氧气约占空气21%,氧气的密度为1.43g/L计算。

试题分析部分

1、试卷总体分布分析

总分:60分

分值分布 客观题(占比) 14.0(23.3%)

主观题(占比) 46.0(76.7%)

题量分布 客观题(占比) 7(50.0%)

主观题(占比) 7(50.0%)

2、试卷题量分布分析

大题题型 题目量(占比) 分值(占比)

选择题 7(50.0%) 14.0(23.3%)

非选择题 7(50.0%) 46.0(76.7%)

3、试卷难度结构分析

序号 难易度 占比

1 普通 (57.1%)

2 容易 (28.6%)

3 困难 (14.3%)

4、试卷知识点分析

序号 知识点(认知水平) 分值(占比) 对应题号

1 常用气体的收集方法 7.0(11.7%) 10

2 实验探究物质的组成成分以及含量 6.0(10.0%) 13

3 化学实验方案设计与评价 2.0(3.3%) 6

4 相对原子质量和相对分子质量 2.0(3.3%) 4

5 碳单质的性质和用途 16.0(26.7%) 8,11

6 溶液的酸碱度测定 2.0(3.3%) 1

7 绿色化学 2.0(3.3%) 2

8 化学式的书写及意义 2.0(3.3%) 4

9 物质的相互转化和制备 2.0(3.3%) 7

10 灭火的原理和方法 8.0(13.3%) 8

11 药品的取用 2.0(3.3%) 1

12 物理变化、化学变化的特点及其判别 2.0(3.3%) 3

13 二氧化碳的用途 2.0(3.3%) 3

14 物质的元素组成 2.0(3.3%) 4

15 二氧化碳的实验室制法 7.0(11.7%) 10

16 微粒观点及模型图的应用 5.0(8.3%) 9

17 氧气的实验室制法 7.0(11.7%) 10

18 物质的量及相关计算 6.0(10.0%) 13

19 气体反应装置的选取 7.0(11.7%) 10

20 置换反应及其应用 5.0(8.3%) 12

21 资源综合利用和新能源开发 2.0(3.3%) 2

22 蒸发与蒸馏操作 7.0(11.7%) 10

23 中和反应及其应用 2.0(3.3%) 3

24 质量守恒定律及其应用 12.0(20.0%) 9,14

25 结晶的原理、方法及其应用 8.0(13.3%) 11

26 物质的构成和含量分析 2.0(3.3%) 4

27 溶液的组成及特点 8.0(13.3%) 11

28 化石燃料的利用与保护 2.0(3.3%) 2

29 电解水实验 8.0(13.3%) 8

30 原子结构示意图与离子结构示意图 5.0(8.3%) 9

31 金属活动性顺序及其应用 5.0(8.3%) 12

32 空气的组成 8.0(13.3%) 8

33 分子、原子、离子、元素与物质之间的关系 2.0(3.3%) 5

34 物质组成的综合计算 7.0(11.7%) 14

35 氮气及稀有气体的用途 2.0(3.3%) 3

36 溶液的酸碱性与pH值的关系 8.0(13.3%) 11

37 实验室常见的仪器及使用 9.0(15.0%) 1,10

38 过滤的原理、方法及其应用 7.0(11.7%) 1,12

39 固体溶解度曲线及其作用 8.0(13.3%) 11

40 氧气的用途 8.0(13.3%) 8

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录