杜甫诗三首课件

图片预览

文档简介

课件32张PPT。下面的对联写谁?“草堂传后世,诗圣著千秋。”

-----朱德

“世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。”

-----郭沫若 1.了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情。

2.激发学生的联想和想象。

3.理解融情于景的表现手法。把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。让学生更加热爱祖国河山,培养不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。让学生感受诗人忧时忧国思家的感情。激发学生对封建社会劳动人民的同情。 杜甫(公元712-770),字子美,因曾居长安城南的少陵以西,故自称少陵野老,世称杜少陵。官致参谋、检校工部员外郎,故又有杜工部之称。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。

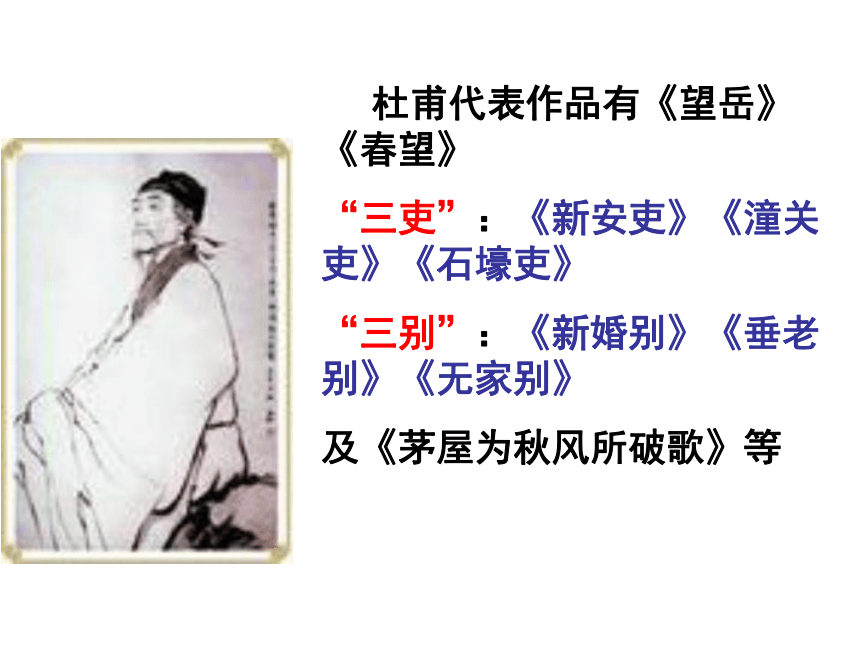

他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一带代宗师,被尊称为“诗圣”。与李白齐名,世称“李杜” 杜甫代表作品有《望岳》《春望》

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》

及《茅屋为秋风所破歌》等杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

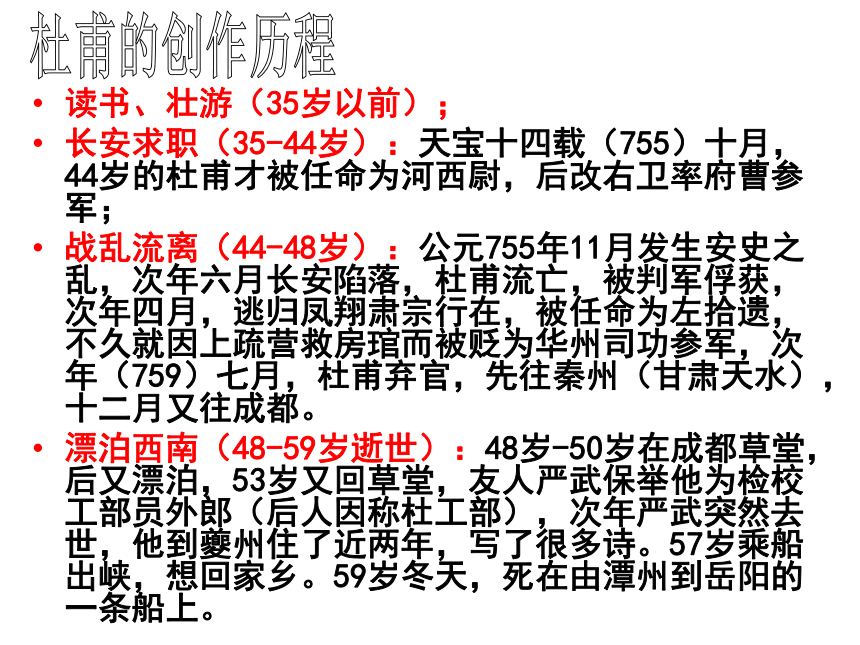

(四)漂泊西南时期杜甫的创作历程读书、壮游(35岁以前);

长安求职(35-44岁):天宝十四载(755)十月,44岁的杜甫才被任命为河西尉,后改右卫率府曹参军;

战乱流离(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久就因上疏营救房琯而被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。 这首诗是杜甫早期的作品。当时年轻的诗人离开了长安,到

兖州去省亲——其父杜闲当时任兖(yǎn)州司马。此后大约三四

年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,这首诗

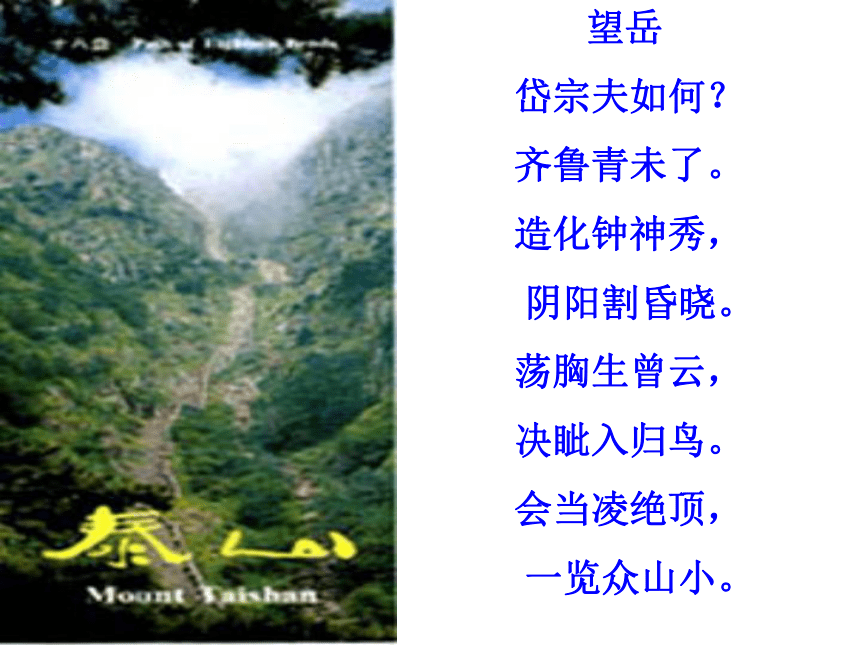

就是这期间写的。望岳

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。 《望岳》可分两大层,请试着概括大意。 前两联为第一大层,着力写泰山的整体形象。

后两联为第二大层,也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。 1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

2. 请赏析本诗优美的词语或诗句,谈谈自己喜欢的原因。

3.《望岳》这首诗表达了作者怎样的思想感情?1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联——远望 仰慕之情 溢于言表 挺拔雄伟 横跨齐鲁

颔联——近望 神奇秀丽 巍峨高大

颈联——细望 云气层出不穷 心胸为之荡涤

尾联——望中所感 望岳而生登顶之意愿 2. 请赏析本诗优美的词语或诗句,谈谈自己喜欢的原因。(1)“阴阳割昏晓”中“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。(2)“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,极富哲理性。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。 诗篇描绘泰山雄伟而磅礴的气象,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,显示出诗人坚韧不拔的性格和远大的政治抱负,极富哲理性,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华。3.《望岳》这首诗表达了作者怎样的思想感情?望 岳主观

感受青未了——绵绵不尽(远望)

钟、割——荫天蔽日(近望)曾云、归鸟——实景

凌绝顶、览众山——愿望山,高大雄伟

人,志向远大整体

形象 安史之乱:公元755年至763年发生在唐朝的一次地方割据势力对中央政权的反叛。因叛乱是由安禄山和史思明发动的,所以历史上称这次叛乱为“安史之乱”。 “安史之乱”是唐王朝由盛到衰的转折点。在战争中,人民群众特别是黄河中下游人民遭到了空前的浩劫,北方经济受到很大破坏。“洛阳四面数百里州县,皆为丘墟”,“汝、郑等州,比屋荡尽,人悉以纸为衣”,出现了千里萧条,人烟断绝的惨景。社会阶级矛盾加深了。《春望》可分两大层,请试着概括大意。明确:第一层(首联、颔联):写春城败象,饱含感叹。

第二层(颈联、尾联):写心念亲人的离愁,和忧国、伤时、思家的沉痛。1.体会《春望》的写作手法。

2.本诗表达了诗人怎样的思想感情?

3.请找出本诗的名句,并进行赏析。1.体会《春望》的写作手法。

全诗触景生情,移情于物,将忧国思亲的情怀蕴含在形象的描写中,情景交融,感人肺腑。

2.本诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达诗人忧国伤时,念家悲己的思想感情。3.请找出本诗的名句,并进行赏析。

烽火连三月,家书抵万金

写出了消息隔绝,久盼音讯不至时的迫切心情。在那个兵荒马乱的年月,一封普通的家书,是多么难得,多么珍贵啊!“万金”,古代以十两黄金为一金。极力写出了难得和珍贵的程度。此句所流露的感情是常人所有的想法,很自然的使人产生感情共鸣,因而成为千古流传的名句。烽 火草木深离别忧国思家望 思乡是游子共同的情感,古人还有很多人写自己思乡的激情,请举出思乡诗句。少小离家老大回, 乡音无改鬓毛衰。

——唐?贺知章

床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

——唐?李白

露从今夜白,月是故乡明。

——唐?杜甫 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于辘州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。前四句抒发了诗人面对国都沦陷,山河

破碎而产生的沉痛和忧伤之情,后四句

抒发了诗人对亲人的思念牵挂之情。国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心,

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。国都破碎不堪,只有山河依旧存在;春天又来到长安城,只有荒草长得特别茂盛。

感世伤时,花也在流泪;怨恨别离,鸟也在啼叫惊动人心。/ 感时恨别,见花而落泪,听到鸟鸣而感到惊心 。

战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,家信可以抵得上万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不上了。(被毁坏到了无余人、无余物,忧国忧民 )(移情于物,感时伤世 )(思念家人 )(叹息衰老 )研读分析 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

这一联一般有两种解释:你赞成哪种解释?理由是什么?(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟

鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而

惊心。 此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。以“望”为切入点比较两首诗:高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大国都沦陷后的残破城池和遍地荒草 一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁 山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟 城池残破,花鸟仿佛也在感伤 满城荒草丛生,荒凉一片这两首诗风格迥异的原因是什么?从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气; 《春望》写于战乱之中,诗人颠沛流离,字里行间既有对国家命运的担忧,又有对家人的牵挂,怎能不沉重? 《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬; 《春望》着眼于沦陷后的国都,荒凉破败的城池、杂乱森郁的草木,让人内心忧戚愁苦。 《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”展现的是不怕困难、敢于攀登绝顶的气概; 《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

探究 由此可见,诗人的个人境遇、诗歌的写作题材、主题思想都可以影响诗歌的风格。 你能把这两首诗背诵下来吗?

-----朱德

“世上疮痍,诗中圣哲;

民间疾苦,笔底波澜。”

-----郭沫若 1.了解每首诗创作的时代背景,理解每首诗的思想感情。

2.激发学生的联想和想象。

3.理解融情于景的表现手法。把握诗的景与情、事与情,感受品味诗歌的意境。让学生更加热爱祖国河山,培养不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。让学生感受诗人忧时忧国思家的感情。激发学生对封建社会劳动人民的同情。 杜甫(公元712-770),字子美,因曾居长安城南的少陵以西,故自称少陵野老,世称杜少陵。官致参谋、检校工部员外郎,故又有杜工部之称。

他是唐代伟大的现实主义诗人,他的诗篇象一面镜子,广泛而深刻地反映了“安史之乱”前后唐代社会由盛而衰的真实历史面貌。

他的诗歌被公认为“诗史”,他本人也被看做一带代宗师,被尊称为“诗圣”。与李白齐名,世称“李杜” 杜甫代表作品有《望岳》《春望》

“三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》

“三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》

及《茅屋为秋风所破歌》等杜甫的创作历程(一)读书和壮游时期

(二)长安十年时期

(三)战乱流离时期

(四)漂泊西南时期杜甫的创作历程读书、壮游(35岁以前);

长安求职(35-44岁):天宝十四载(755)十月,44岁的杜甫才被任命为河西尉,后改右卫率府曹参军;

战乱流离(44-48岁):公元755年11月发生安史之乱,次年六月长安陷落,杜甫流亡,被判军俘获,次年四月,逃归凤翔肃宗行在,被任命为左拾遗,不久就因上疏营救房琯而被贬为华州司功参军,次年(759)七月,杜甫弃官,先往秦州(甘肃天水),十二月又往成都。

漂泊西南(48-59岁逝世):48岁-50岁在成都草堂,后又漂泊,53岁又回草堂,友人严武保举他为检校工部员外郎(后人因称杜工部),次年严武突然去世,他到夔州住了近两年,写了很多诗。57岁乘船出峡,想回家乡。59岁冬天,死在由潭州到岳阳的一条船上。 这首诗是杜甫早期的作品。当时年轻的诗人离开了长安,到

兖州去省亲——其父杜闲当时任兖(yǎn)州司马。此后大约三四

年内,他一直在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,这首诗

就是这期间写的。望岳

岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,

决眦入归鸟。

会当凌绝顶,

一览众山小。 《望岳》可分两大层,请试着概括大意。 前两联为第一大层,着力写泰山的整体形象。

后两联为第二大层,也写了泰山景物,但着力表现的是诗人的感受。 1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。

2. 请赏析本诗优美的词语或诗句,谈谈自己喜欢的原因。

3.《望岳》这首诗表达了作者怎样的思想感情?1.《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。试对此做具体解释。 首联——远望 仰慕之情 溢于言表 挺拔雄伟 横跨齐鲁

颔联——近望 神奇秀丽 巍峨高大

颈联——细望 云气层出不穷 心胸为之荡涤

尾联——望中所感 望岳而生登顶之意愿 2. 请赏析本诗优美的词语或诗句,谈谈自己喜欢的原因。(1)“阴阳割昏晓”中“割”字炼得极好,从山的北面来看,那照临下土的阳光就像被一把硕大无比的刀切断了一样,突出了泰山遮天蔽日的形象。(2)“会当凌绝顶,一览众山小”赏析: 这是化用孔子的名言:“登泰山而小天下”。从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人杜甫不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,极富哲理性。这就是为什么这两句诗千百年来一直为人们所传诵,而至今仍能引起我们强烈共鸣的原因。 诗篇描绘泰山雄伟而磅礴的气象,以及诗人企望攀登绝顶的心情,表达了诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,抒发了诗人向往登上绝顶的壮志,表现了一种敢于进取、积极向上的人生态度,显示出诗人坚韧不拔的性格和远大的政治抱负,极富哲理性,充分显示了青年杜甫卓越的创作才华。3.《望岳》这首诗表达了作者怎样的思想感情?望 岳主观

感受青未了——绵绵不尽(远望)

钟、割——荫天蔽日(近望)曾云、归鸟——实景

凌绝顶、览众山——愿望山,高大雄伟

人,志向远大整体

形象 安史之乱:公元755年至763年发生在唐朝的一次地方割据势力对中央政权的反叛。因叛乱是由安禄山和史思明发动的,所以历史上称这次叛乱为“安史之乱”。 “安史之乱”是唐王朝由盛到衰的转折点。在战争中,人民群众特别是黄河中下游人民遭到了空前的浩劫,北方经济受到很大破坏。“洛阳四面数百里州县,皆为丘墟”,“汝、郑等州,比屋荡尽,人悉以纸为衣”,出现了千里萧条,人烟断绝的惨景。社会阶级矛盾加深了。《春望》可分两大层,请试着概括大意。明确:第一层(首联、颔联):写春城败象,饱含感叹。

第二层(颈联、尾联):写心念亲人的离愁,和忧国、伤时、思家的沉痛。1.体会《春望》的写作手法。

2.本诗表达了诗人怎样的思想感情?

3.请找出本诗的名句,并进行赏析。1.体会《春望》的写作手法。

全诗触景生情,移情于物,将忧国思亲的情怀蕴含在形象的描写中,情景交融,感人肺腑。

2.本诗表达了诗人怎样的思想感情?

表达诗人忧国伤时,念家悲己的思想感情。3.请找出本诗的名句,并进行赏析。

烽火连三月,家书抵万金

写出了消息隔绝,久盼音讯不至时的迫切心情。在那个兵荒马乱的年月,一封普通的家书,是多么难得,多么珍贵啊!“万金”,古代以十两黄金为一金。极力写出了难得和珍贵的程度。此句所流露的感情是常人所有的想法,很自然的使人产生感情共鸣,因而成为千古流传的名句。烽 火草木深离别忧国思家望 思乡是游子共同的情感,古人还有很多人写自己思乡的激情,请举出思乡诗句。少小离家老大回, 乡音无改鬓毛衰。

——唐?贺知章

床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

——唐?李白

露从今夜白,月是故乡明。

——唐?杜甫 天宝十四载(755)十一月,诗人赴奉先县探家,未几,安禄山发动叛乱。次年五月,叛贼攻破潼关,诗人被迫北上避难,安家于辘州。七月,肃宗即位于灵武,诗人闻讯后前往投奔,不料中途为贼兵所俘,被押到长安;因他官卑职小,未被囚禁。第二年四月,他乘机逃离长安,历尽千辛万苦,终于到达当时朝廷的所在地——凤翔县。这首诗是诗人逃离长安前一个月写的。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。春望

杜甫

国破 山河 在, 城春 草木 深。

感时 花 溅泪, 恨别 鸟 惊心。

烽火 连 三月, 家书 抵 万金。

白头 搔 更短, 浑欲 不 胜簪。前四句抒发了诗人面对国都沦陷,山河

破碎而产生的沉痛和忧伤之情,后四句

抒发了诗人对亲人的思念牵挂之情。国破山河在,

城春草木深。

感时花溅泪,

恨别鸟惊心,

烽火连三月,

家书抵万金。

白头搔更短,

浑欲不胜簪。国都破碎不堪,只有山河依旧存在;春天又来到长安城,只有荒草长得特别茂盛。

感世伤时,花也在流泪;怨恨别离,鸟也在啼叫惊动人心。/ 感时恨别,见花而落泪,听到鸟鸣而感到惊心 。

战乱持续了很长时间了,家里已久无音讯,家信可以抵得上万两黄金那么宝贵。由于忧伤烦恼,头上的白发越搔越短,简直连簪子也插不上了。(被毁坏到了无余人、无余物,忧国忧民 )(移情于物,感时伤世 )(思念家人 )(叹息衰老 )研读分析 “感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

这一联一般有两种解释:你赞成哪种解释?理由是什么?(1)诗人因感时恨别,见花而落泪,,听到鸟

鸣而感到惊心;

(2)以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而

惊心。 此联向来有两钟解释:一种是以诗人为“感”“恨”的主体。花、鸟在春景中是最有代表性的事物,能使人赏心悦目,但诗人此刻面对残破的都城,不知官军何时才能平定叛乱,不知妻儿在兵荒马乱中如何度日……种种念头困扰着他,他怎能不见花儿落泪,闻鸟而惊心呢?另一种以花、鸟为“感”“恨”的主体。这自然是诗人移情于物的结果。这两种解释实质上并无区别,都表达了感时伤世的感情。以“望”为切入点比较两首诗:高大连绵的泰山,它神奇秀丽、巍峨高大国都沦陷后的残破城池和遍地荒草 一脉青色横亘于齐鲁之间,无尽无了泰山雄伟壮大,令人心神激荡,豪情满怀表达了建功立业的雄心,洋溢着盛唐的浪漫精神满城破败,凄凉荒芜,使人黯然神伤抒发了在战火中对亲人的思念和对国家的忧虑,深沉抑郁 山南山北分昏晓,细看峰峦层云,决眦目送归鸟 城池残破,花鸟仿佛也在感伤 满城荒草丛生,荒凉一片这两首诗风格迥异的原因是什么?从写作背景来说:

从写作题材来说:

从思想感情来说:

《望岳》写于社会繁荣的开元盛世,诗人生活优越,是一个意气风发的青年,笔端自然洋溢着蓬勃的朝气; 《春望》写于战乱之中,诗人颠沛流离,字里行间既有对国家命运的担忧,又有对家人的牵挂,怎能不沉重? 《望岳》以五岳之首泰山为写作对象,它巍峨、高大、秀丽、神奇给人以振奋与昂扬; 《春望》着眼于沦陷后的国都,荒凉破败的城池、杂乱森郁的草木,让人内心忧戚愁苦。 《望岳》中的“会当凌绝顶,一览众山小”展现的是不怕困难、敢于攀登绝顶的气概; 《春望》中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”是因为烽火遍地、家信不通,所以离乱伤痛。

探究 由此可见,诗人的个人境遇、诗歌的写作题材、主题思想都可以影响诗歌的风格。 你能把这两首诗背诵下来吗?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》