第6课 秦至清前中叶的文化交流与传播 导学案(含答案)---2024届高三历史统编版二轮复习

文档属性

| 名称 | 第6课 秦至清前中叶的文化交流与传播 导学案(含答案)---2024届高三历史统编版二轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 795.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-24 21:56:26 | ||

图片预览

文档简介

第6课 秦至清前中叶的文化交流与传播

1. 了解秦朝的统一业绩和汉朝尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。

2. 认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

3. 了解两宋的政治和军事,认识这一时期在文化与社会等方面的新变化。

4. 了解明清时期思想文化的重要变化。

5. 了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

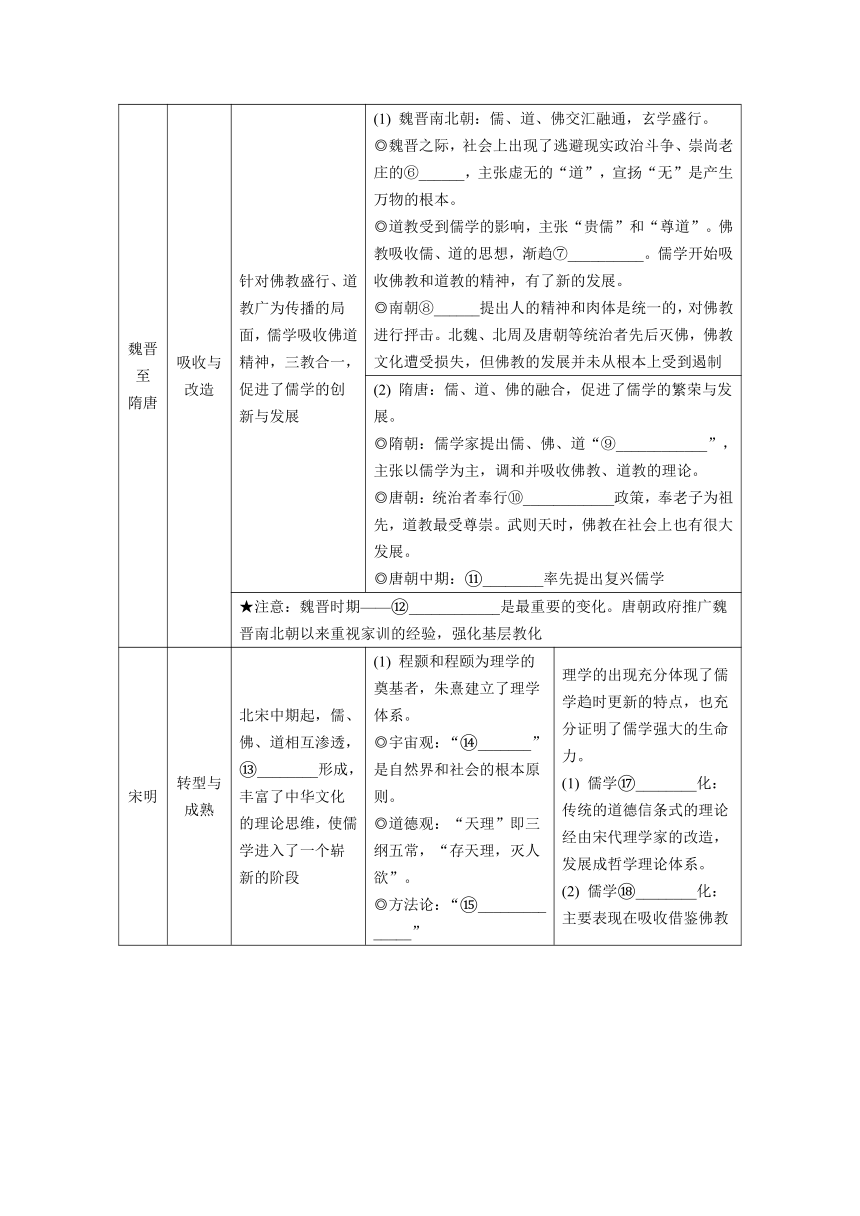

整理并理解:主流思想——儒家思想的趋时更新

时期 特征 概况

春秋 战国 创立与 发展 (1) 孔子提出“仁”和“礼”的学说。 (2) 孟子认为人性善,将孔子的政治主张发展为“仁政”,提出“民贵君轻”。 (3) 荀子认为人性恶,主张①____________,儒学的体系更加完整

★注意:“仁政”“德治”等主张虽然有利于缓和社会矛盾,但在诸侯争霸、战乱不断的年代,其主张不适应当时激烈的社会变革需要

西汉 完善与 独尊 汉武帝接受董仲舒的建议,②__________,使儒学成为我国封建社会的主流意识形态 (1) 对汉代政治:有利于巩固中央集权的大一统局面,削弱和打击地方割据势力,稳定封建统治秩序。 (2) 对民族精神:思想统一于儒学,儒学逐渐成为中华民族的独特精神。这种民族精神是③________________ 的强大思想武器。 (3) 对学术文化:一方面结束了各派学术思想平等竞争的局面,对学术、思想的发展有钳制作用;另一方面,尊儒又提倡了文化教育,提高了知识分子在社会上的地位和作用。 (4) 对主流思想:儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来④______________________

★注意:汉代——法律儒家化的启动 儒法合流:在国家治理手段上,汉初形成了以儒家思想为主,以⑤______ ______为辅的封建正统法律思想。在德刑关系上,形成了以德政为主,以刑罚为辅的理论

魏晋至 隋唐 吸收与 改造 针对佛教盛行、道教广为传播的局面,儒学吸收佛道精神,三教合一,促进了儒学的创新与发展 (1) 魏晋南北朝:儒、道、佛交汇融通,玄学盛行。 ◎魏晋之际,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的⑥______,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。 ◎道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。佛教吸收儒、道的思想,渐趋⑦__________。儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。 ◎南朝⑧______提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。北魏、北周及唐朝等统治者先后灭佛,佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

(2) 隋唐:儒、道、佛的融合,促进了儒学的繁荣与发展。 ◎隋朝:儒学家提出儒、佛、道“⑨____________”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。 ◎唐朝:统治者奉行⑩____________政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。武则天时,佛教在社会上也有很大发展。 ◎唐朝中期: ________率先提出复兴儒学

★注意:魏晋时期—— ____________是最重要的变化。唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化

宋明 转型与 成熟 北宋中期起,儒、佛、道相互渗透, ________形成,丰富了中华文化的理论思维,使儒学进入了一个崭新的阶段 (1) 程颢和程颐为理学的奠基者,朱熹建立了理学体系。 ◎宇宙观:“ _______”是自然界和社会的根本原则。 ◎道德观:“天理”即三纲五常,“存天理,灭人欲”。 ◎方法论:“ _________ _____” 理学的出现充分体现了儒学趋时更新的特点,也充分证明了儒学强大的生命力。 (1) 儒学 ________化:传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系。 (2) 儒学 ________化:主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义。 (3) 儒学 ________化:明代中期,王阳明提出“体悟”“尚俗”,开启了儒学的世俗化、民间化,对明代的通俗小说创作产生了极大的影响

(2) 陆王心学推进了理学新的发展。 ◎以“ ________”为核心,强调主观能动性,隐含一定的平等和叛逆色彩,带有明显的主观唯心主义倾向

★注意:宋朝儒学开始向 ________渗透,以乡约教化乡里,程朱理学甚至深入族规、家训之中,北宋的《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本

明清 批判与 继承 进步思想家在继承传统儒学的基础上,着重对其弊病进行批判,提出“经世致用”和批判君主专制的主张,从而使儒学获得新生 (1) 反传统、反教条。如________抨击程朱理学,否认孔孟学说,提倡男女平等。 (2) 反对君主专制,带有一定的________色彩。如黄宗羲反对君主专制,倡导言论自由,主张建立自下而上的监督机构,用法治代替人治。 (3) 提倡“经世致用”。如________主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,“经世致用”“明道救世”。 (4) 反映了资本主义萌芽的时代要求。黄宗羲反对重农抑商,提出“__________”的主张。 (5) 是开明地主阶级的知识分子对儒学在新的时代条件下的改造,仍然属于________的范畴

★注意:明朝后期,乡约改为__________,使乡约逐渐带有强制力

总结 儒家思想在汉代以后成为主流思想的原因: (1) 其思想内核即哲学上的天人观念、伦理上以“仁”为核心的“三纲五常”、政治上的大一统主张,在根本上都适应了__________________的需要。 (2) 儒家思想强调人们对社会的关注,具有强烈的______________,能够随时代需要的变化而不断自我更新

整理并了解:科技成就—— 领先世界到迟滞落后

时期 特征 成就

先秦至秦汉 时期 奠基 发展 (1) 战国时期出现了司南。 (2) 战国至西汉间的《①____________》,奠定了中医理论的基础。 (3) 东汉时的《②______________》是中国古代第一部药物学专著。 (4) 东汉晚期,名医华佗创制了麻醉药“麻沸散”以及健身方法“五禽戏”;医学家张仲景著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础。 (5) 两汉时期的《③__________》,在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位。 (6) 105年,东汉蔡伦④____________

魏晋至宋元 时期 繁荣 外传 魏晋 南北朝 (1) 南朝⑤__________将圆周率精确到小数点后七位。 (2) 北朝贾思勰著述的《⑥__________》,是中国现存最早的一部完整的农书。 (3) 西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

唐 (1) 唐朝造纸术西传,发明⑦__________________。 (2) 唐末,⑧________开始用于战争,火箭是最早的火药武器。 (3) 唐朝天文学家僧一行,测算出了⑨__________________。 (4) 唐朝医学家孙思邈完成医学名著《⑩________》,它全面总结历代和当时的医药学成果,他被后人尊称为“药王”。 (5) 唐高宗时编修的《 __________》,是世界上最早由国家颁行的药典

宋元 (1) 宋代:印刷术、火药和指南针三大发明基本成熟和西传;北宋沈括所著的《 ____________》记载和总结了当时的许多科技成果。 (2) 元代: __________制成“简仪”,编定新的历法《授时历》(其中测定的数据在当时世界上处于领先地位);农学家王祯的《 ________》,集北方和南方的农业技术于一体

明清时期 系统 总结 (1) 李时珍的《 ____________》系统地总结了中国16世纪以前的中医药学成就,创立了当时世界上最先进的分类法,被誉为“东方药学巨典”。 (2) 徐光启的《 ____________》系统地总结了历代经验,达到传统农业科技的顶峰,他被誉为“中国近代科学先驱”。 (3) 宋应星的《 ____________》,系统记载了中国工艺学的相关知识。 (4) 徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著

认识 认识一:中国古代科技发展的特点。 (1) 在科技内容上: __________,但对事物发展规律的探索不够。 (2) 在研究方法上:主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少 ________。 (3) 科技使用上:主要服务于 ______________的发展需要,缺乏将科技转化为生产力并推动科技进一步发展的意识。 (4) 在领域分布上:主要集中在与农业有关的农学、天文历法及医学等领域

认识二:中国古代科技成就高度发达的原因。 (1) 经济:____________________。 (2) 政治:君主专制中央集权制度的加强,国家统一,社会安定。 (3) 思想:中国古代思想文化的发展和繁荣。 (4) 民族关系:________________________。 (5) 其他:____________________________

认识三:16世纪以后中国古代科技走向衰落的原因。 (1) 经济因素:________________________________,封建统治者推行重农抑商政策和闭关锁国政策,阻碍了生产力的发展,使科技的发展缺少足够的动力。 (2) 政治因素:__________________,阻碍了科技的进步。 (3) 文化因素:中国古代以________为主的教育与越来越严酷的文化专制统治,禁锢了人们的思想,扼杀了人们的创新意识。 ★归根到底,__________________________是导致古代中国科技在16世纪以后走向衰落的主要原因

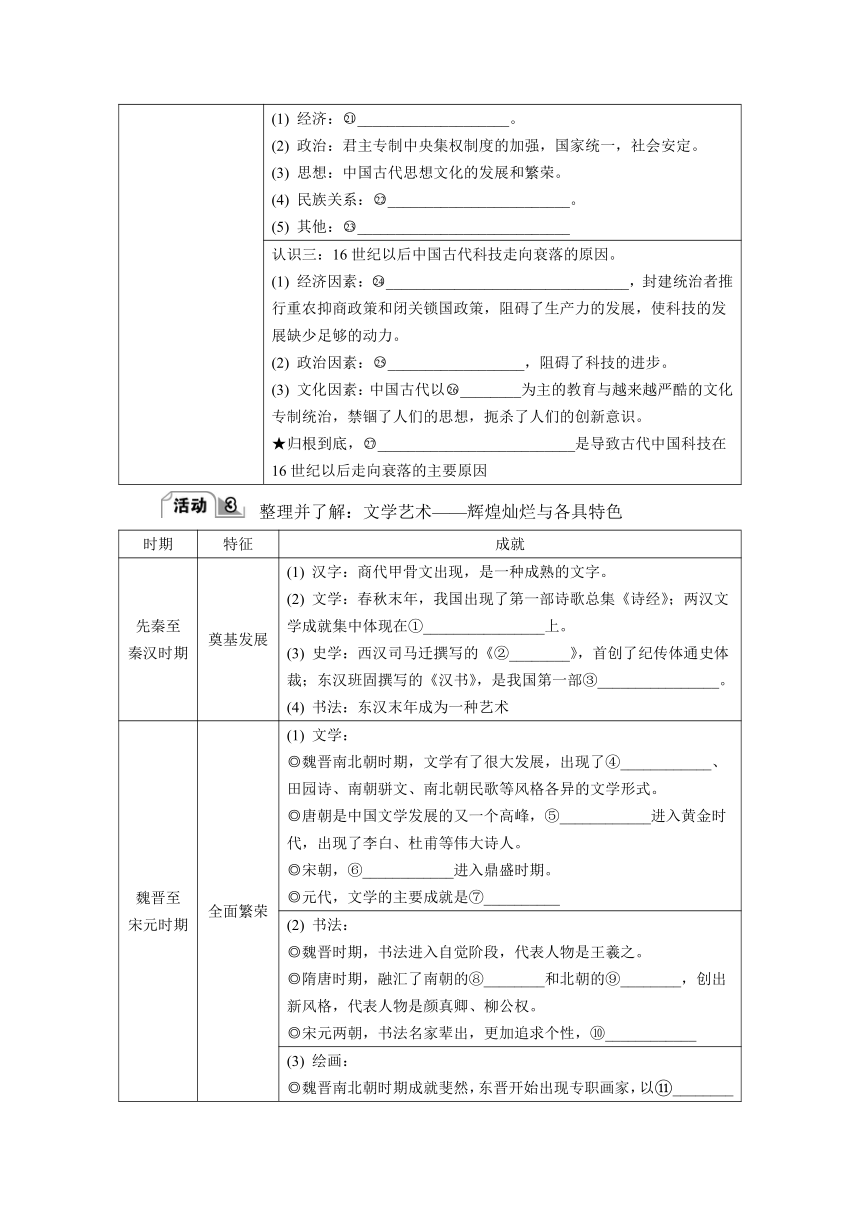

整理并了解:文学艺术——辉煌灿烂与各具特色

时期 特征 成就

先秦至 秦汉时期 奠基发展 (1) 汉字:商代甲骨文出现,是一种成熟的文字。 (2) 文学:春秋末年,我国出现了第一部诗歌总集《诗经》;两汉文学成就集中体现在①________________上。 (3) 史学:西汉司马迁撰写的《②________》,首创了纪传体通史体裁;东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部③________________。 (4) 书法:东汉末年成为一种艺术

魏晋至 宋元时期 全面繁荣 (1) 文学: ◎魏晋南北朝时期,文学有了很大发展,出现了④____________、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式。 ◎唐朝是中国文学发展的又一个高峰,⑤____________进入黄金时代,出现了李白、杜甫等伟大诗人。 ◎宋朝,⑥____________进入鼎盛时期。 ◎元代,文学的主要成就是⑦__________

(2) 书法: ◎魏晋时期,书法进入自觉阶段,代表人物是王羲之。 ◎隋唐时期,融汇了南朝的⑧________和北朝的⑨________,创出新风格,代表人物是颜真卿、柳公权。 ◎宋元两朝,书法名家辈出,更加追求个性,⑩____________

(3) 绘画: ◎魏晋南北朝时期成就斐然,东晋开始出现专职画家,以 ________为代表。 ◎隋唐绘画 ____________,风格多样,吴道子被尊为“画圣”。 ◎宋元两朝以 __________最为突出,注重意境和笔墨情趣

(4) 石窟艺术:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库

明清时期 承古萌新 (1) 明清小说:明清时期,小说创作进入 ______时期,著名的长篇小说有《水浒传》《三国志通俗演义》《西游记》《红楼梦》等。 (2) 戏曲:长篇化的传奇;昆曲;清朝 ______时期,形成了新剧种——京剧

认识 认识一:文学艺术的趋势—— __________________________

认识二:社会环境对文学艺术的影响 (1) 魏晋时期: ____________________________________________ _______。一些崇尚气节的文人在政治舞台上屡屡碰壁,却不愿随波逐流,逐渐形成了一个以道德情操和理想人格为号召的士人群体。 ——在书法方面追求表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式;在绘画作品上,凸显个性的人物画开始出现

(2) 唐朝: _______________________________________________。 ——在文学方面,促进了诗歌的繁荣;在书法方面,书法体现大国盛世新气象

(3) 两宋: _____________________________________________ _________________________________________________________。 ——在文学方面,推动宋词的繁荣;在书法方面,更加重视个性;在绘画方面,以风俗画尤为突出,充分反映了文学艺术的世俗化、平民化

(4) 明清时期: ________________________________;商品经济发展;市民阶层进一步扩大。 ——在文学上,出现批判现实的力作;在书法方面,更加世俗化、平民化等

整理并理解:中华文化——交流发展中向外辐射

外来 文化 传入 佛教中国化 (1) ①____________,来自古印度的佛教传入中国。 (2) 魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。 (3) 隋唐时期,佛教中的禅宗成为主流,佛教完成②____________。 (4) 宋明时期,宋明理学形成,佛教融合为③_____ _______的一部分 (1) 佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。 (2) 中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,更加注重④_______ __________。 (3) 中国的⑤____________受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶。 (4) 佛教文化宣扬的⑥________________ 等产生了一定的消极影响

西学东渐 (1) 背景:受⑦____________________________的影响;传教士传教的需要

(2) 传播主体:西方传教士如利玛窦、汤若望、南怀仁

(3) 接受群体:少部分知识分子,如徐光启

(4) 内容以⑧____________为主

(5) 影响:将西方文化引入中国,开阔中国人的视野;但因清政府的⑨__________________________,导致其影响有限,没有使中国产生根本性变革

结论:外来文化丰富发展了中华文明

中华 文化 向外 辐射 日本、朝鲜和东南亚 汉字 公元前4世纪— 公元3世纪 汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造了本国文字

儒学 3—5世纪 儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把⑩____________作为教科书,儒学成为官学

佛教 4世纪以后 佛教经中国传入 ____________等国,各国佛教得到发展

社会制度 7世纪 朝鲜的政治制度基本模仿中国;日本 ____________所推行的中央集权制、土地制度、赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的 __________________移植于中国

社会生活 7世纪 东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受 __________影响

文化传播 14世纪末 中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播

15世纪 伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。 __________的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

欧洲 四大发明 四大发明传入欧洲,推动了欧洲向近代社会的转型。 (1) 8世纪以后,中国的 ____________传入中亚、西亚及欧洲,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。 (2) ______在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰弱。 (3) 指南针的使用,促进了远洋航行,推动了 ____________的到来。 (4) 中国的活字印刷术传播到欧洲,大大推动了 ________________ _________,促进了思想解放和社会进步

其他方面 (1) 16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入。 (2) 中国的 ____________________在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

★注意:16—18世纪四大发明在东西方命运不同的原因

中国 西方

经济 ______________________________________________ 商品经济发展,资本主义萌芽加速增长

政治 _____________________________ 资本主义制度的确立,为科技发展提供了保障

思想文化 ____________________________________________________________ 文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放思想,推动科技发展

对外政策 _____________________________ 积极进行殖民扩张掠夺,建立世界市场

结论:中华文化丰富发展了域外文明

中华 文化 向外 辐射 的主 要特 点 特点一:对外传播________ 中华文化有着很强的辐射性,东到朝鲜半岛和日本,南及东南亚各国,西达地中海和欧洲,在世界广大的范围内都留下了中华文化的鲜明烙印

特点二:对外传播________ 举世闻名的丝绸之路东起长安,西至地中海沿岸,是东西方文化交流的重要通道,中外商贾、使者、僧徒、教士在这条通道上络绎不绝;而“海上丝绸之路”的开辟,促进了中国同世界各国的物质贸易和文化交流

特点三:与日本、朝鲜的文化交流____________ 日本、朝鲜在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜创造出谚文,日本创造出假名。朝鲜、日本的社会制度大多来自唐朝

特点四:随着封建王朝国力的强弱而______________ 唐朝国力空前强大,陆路和海路交通畅达,对外文化交流也颇为繁盛。两宋时期,海上贸易非常兴盛,航线远至西亚、非洲等地。元代疆域辽阔,对外交往频繁,同亚、非、欧等大洲的国家多有往来,陆上和海上的交通都很发达。清代虽然西学东渐,但中华文化并没有停止向世界各地传播的脚步,在海外依然闪耀着夺目的光辉

史事分析(1)

马球运动是一项传播广泛的古老运动,在古代欧亚大陆流行。目前,史学界对马球运动的起源地还未作出统一定义,主要有三种学说。阅读材料,回答问题。

材料一 如下表所示:

三种马球起源学说

起源说 主要依据

波斯起源说 自19世纪以来,欧洲体育史学者认为马球运动为最古老的棍击球类游戏,最先记载出现于波斯文。据文献记载,波斯萨珊王朝时期(公元224年至公元651年),马球运动十分盛行

吐蕃起源说 某学者考证指出“polo”,语源于古代藏语的“polu”,在波斯语中没有“波罗”这个名称,而且另外也找不到它取得球字意义的语根。《本世纪辞典》和《大英百科辞典》都认为“polo” 一词出自藏文,这从词语来源上证明马球是出自西藏地区的

中原起源说 中国古代汉字中很早就有“毬”这个字出现。现存古代文献中“毬”字最早见于西晋的《大宝积经》卷,其中有“观诸含识,如毬为轮,精圆不定”的记载。西晋时的《字书》和南北朝的《玉篇》里均有“毬”字记载。南北朝时期梁朝宗懔的著作《荆楚岁时记》中也有“毬”字。某学者研究指出,藏族所见的击球运动的记载“比汉族晚五个世纪”

——常浩凯《唐代马球服饰文化研究》

材料二 如下图所示:

四川省成都平原出土的东汉打马球画像砖

——李重申等《中国马球史》

(1) 据材料并结合所学知识,回答会有多种马球起源学说的原因。请说说你的看法。

(2) 据材料并结合所学知识,指出你倾向于哪种学说并说明你的理由。

(3) 在考证材料所示的这类历史问题时,应该注意哪些问题?

史事分析(2)

阅读材料,回答问题。

材料一 如下图所示:

——赵振宇《魏晋南北朝绘画地理格局研究》

材料二 汉末,中原动乱,地处丝绸之路要道的河西走廊等地区的军民却因为战事鲜及而享受着相对平静的生活。关内的战乱导致移民涌入,将农桑技术与先进的中原文化带入这一地区。《后汉书·孔奋传》记载:“时天下扰乱,唯河西独安,而姑臧(今甘肃武威)称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积。”陈寅恪指出:“西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州(主要指今甘肃一带)一隅。”

——朱浒《传承与分立:魏晋南北朝墓室壁画中所见胡人形象》

从地图中A、B、C三个区域,任意选择两个,概括这两个地区绘画发展的特点,并结合所学知识分析发展的原因。

情境探究

图一、图二、图三是中国古代三个历史时期(唐朝、宋朝、元朝)的各省书院数量分布图。阅读地图,回答问题。

图一 图二

图三

——邓洪波《中国书院制度研究》

注:颜色越深,表示书院数量越多。

分别提取图一、图二、图三的书院数量分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

历史写作

阅读材料,回答问题。

材料 历史有其特殊性、变异性与传统性。研究历史首先要注意的便是其特殊性。我们以往的传统,与其他民族有变有异,有自己的特殊性。没有特殊性,就不成为历史。如果世界上一切国家民族,都没有其相互间的个别特殊性,只是混同一色,那就只需要,亦只可能,有一部人类史或世界史便概括尽了……其次,历史必然有其变异性。历史常在变动中进展。没有变,不成为历史。我们读小说,常见说:“有事话长,无事话短。”所谓有事即是有变。无变就不见有事……我们把二者,即特殊性和变异性加在一起,就成为历史之传统性。我们研究历史,首先就当知道历史的三种特性。

——钱穆《中国历史研究法》

请以中国历史某一专题史内容为例,围绕“三种特性”,自拟一个论题并加以论述。(说明:可以选择一两种特性论述,也可以三种特性同时论述。要求:论题合适,论述充分,史论结合,表述清晰)

活动1

①隆礼重法;②尊崇儒术;③维护统一、阻止分裂;④中国传统文化的主流;⑤法家思想;⑥玄学;⑦本土化;⑧范缜;⑨三教合归儒;⑩三教并行; 韩愈; 律令儒家化; 理学; 理; 格物致知; 致良知; 哲学; 佛道; 世俗; 基层;李贽;民主;顾炎武;工商皆本;儒学;六谕;封建专制统治;社会责任感。

活动2

①黄帝内经;②神农本草经;③九章算术;④改进造纸术;⑤祖冲之;⑥齐民要术;⑦雕版印刷术;⑧火药;⑨地球子午线长度;⑩千金方; 唐本草; 梦溪笔谈; 郭守敬; 农书; 本草纲目; 农政全书; 天工开物; 应用性强; 实验; 封建农业经济; 农耕经济高度繁荣; 民族融合与对外交流频繁; 劳动人民的辛勤劳动、创造; 自给自足的自然经济占统治地位; 君主专制不断强化; 儒学; 日益腐朽的封建制度。

活动3

①汉赋、乐府诗;②史记;③纪传体断代史;④建安文学;⑤诗歌创作;⑥词;⑦曲;⑧秀美;⑨雄健;⑩不拘法度; 顾恺之; 题材广泛; 山水画; 繁荣; 道光; 平民化、世俗化、人文化; 国家分裂,社会动荡;佛教、道教传播,冲击儒学思想; 政治统一;经济繁荣;南北文化的融合和中外文化的交流;科举制的确立与完善; 政治上“重文轻武”;市民阶层兴起;商品经济高度发达;阶级矛盾和民族矛盾尖锐;理学的兴起,使文人更注重内心的修养; 专制的强化、社会的动荡。

活动4

①两汉之际;②本土化;③中华文化;④境界的表达;⑤建筑艺术;⑥因果轮回、消极避世;⑦新航路开辟和早期殖民扩张;⑧西方科技;⑨闭关自守政策,盲目自大;⑩儒学经典; 朝鲜、日本; 大化改新; 教育体制、科举制; 唐文化; 郑和下西洋; 造纸术; 火药; 大航海时代; 文艺复兴运动和宗教改革; 茶、丝绸、瓷器;封建自然经济占统治地位;资本主义萌芽发展缓慢;专制主义中央集权制度的阻碍;儒家注重以社会人文问题作为论说的主题,对自然的探求未予以重视;重农抑商、闭关锁国等政策阻碍先进科技的发展;范围广;多渠道;源远流长;时有盈缩。

活动5

(1) 原因:欧亚大陆多地流行(丝绸之路影响地区);占有史料的多少;不同研究方法、研究角度等。

(2) 示例:倾向于中原起源说。理由:出现早于其他地区;多种证据——文献、文物证据等互证。

(3) 注意问题:多方收集各种史料;历史比较法;孤证不立,二重证据法等。

活动6

A特点:以墓葬壁画和石窟壁画为主,沿河西走廊分布。

原因:政治环境较为安定;关内战乱导致移民涌入,带来先进技术和中原文化;河西走廊是丝绸之路的贸易通道,民族间商品贸易较为兴盛;佛教通过丝绸之路传入中国。

B特点:分布大量寺院壁画和墓葬壁画,画家人数较多,沿黄河中下游分布。

原因:中原地区经济文化长期处于领先地位,绘画历史悠久;黄河流域民族交融较为频繁;佛教传入中国。

C特点:画家人数较多,以寺院壁画为主,集中分布在江南地区。

原因:南方政治环境相对安定;北民南迁带来了先进的生产技术与文化,南方的开发促进了文化的兴盛;佛教兴盛,修建大量寺院。

活动7

图一:书院的分布范围广泛,数量增多,分布形式由点状变为片状,并出现了几大密集区,呈现繁荣景象。在分布区域上,南方多于北方,学术南移,南方成为教育与学术中心。据此判断图一为宋代。

图二:书院整体数量不多,主要分布在黄河流域与长江流域,有些偏远地区没有书院分布。南北差距不大,但是南方书院略多于北方,这反映了南方的发展,经济文化重心的南移。据此判断图二为唐朝。

图三:书院整体分布是南多北少,范围不断扩大,但除了江西、浙江外,南北的书院差距不大,北方有明显的发展,如山东,这与元朝统治者的政策有关。据此判断图三为元朝。

活动8

示例:

论题:中华传统文化兼具特殊性、变异性和传统性,中华传统文化重视以人为本。

论述:孔子提出“仁者爱人”“克己复礼”等人本思想,孟子提出民贵君轻的思想主张,儒家思想形成和发展。至西汉时期,董仲舒发展了儒学,使之与大一统国家的发展相适应,儒家思想被确立为正统思想。唐宋至明清时期,中华文化吸收了佛教及其他域外文化因素,理学、心学等思想出现,进一步发展了中华传统文化。相比于西欧的基督教神学思想、西亚的伊斯兰文化,中华传统文化具有显著的“人本”特征。同时,中华文化开放包容,不断吸收外来优秀文化及本国各民族文化,在保持传统的过程中不断丰富和发展自身。

因此,中华传统文化具有区别于其他区域文化的特征,在保持“人本”传统的同时吸收其他优秀文化,从而创造了灿烂的中华文明。

1. 了解秦朝的统一业绩和汉朝尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的建立及巩固在中国历史上的意义。

2. 认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

3. 了解两宋的政治和军事,认识这一时期在文化与社会等方面的新变化。

4. 了解明清时期思想文化的重要变化。

5. 了解中华优秀传统文化的内涵,从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值,认识中华文化的世界意义。

整理并理解:主流思想——儒家思想的趋时更新

时期 特征 概况

春秋 战国 创立与 发展 (1) 孔子提出“仁”和“礼”的学说。 (2) 孟子认为人性善,将孔子的政治主张发展为“仁政”,提出“民贵君轻”。 (3) 荀子认为人性恶,主张①____________,儒学的体系更加完整

★注意:“仁政”“德治”等主张虽然有利于缓和社会矛盾,但在诸侯争霸、战乱不断的年代,其主张不适应当时激烈的社会变革需要

西汉 完善与 独尊 汉武帝接受董仲舒的建议,②__________,使儒学成为我国封建社会的主流意识形态 (1) 对汉代政治:有利于巩固中央集权的大一统局面,削弱和打击地方割据势力,稳定封建统治秩序。 (2) 对民族精神:思想统一于儒学,儒学逐渐成为中华民族的独特精神。这种民族精神是③________________ 的强大思想武器。 (3) 对学术文化:一方面结束了各派学术思想平等竞争的局面,对学术、思想的发展有钳制作用;另一方面,尊儒又提倡了文化教育,提高了知识分子在社会上的地位和作用。 (4) 对主流思想:儒家思想成为历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来④______________________

★注意:汉代——法律儒家化的启动 儒法合流:在国家治理手段上,汉初形成了以儒家思想为主,以⑤______ ______为辅的封建正统法律思想。在德刑关系上,形成了以德政为主,以刑罚为辅的理论

魏晋至 隋唐 吸收与 改造 针对佛教盛行、道教广为传播的局面,儒学吸收佛道精神,三教合一,促进了儒学的创新与发展 (1) 魏晋南北朝:儒、道、佛交汇融通,玄学盛行。 ◎魏晋之际,社会上出现了逃避现实政治斗争、崇尚老庄的⑥______,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。 ◎道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”。佛教吸收儒、道的思想,渐趋⑦__________。儒学开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。 ◎南朝⑧______提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。北魏、北周及唐朝等统治者先后灭佛,佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

(2) 隋唐:儒、道、佛的融合,促进了儒学的繁荣与发展。 ◎隋朝:儒学家提出儒、佛、道“⑨____________”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教的理论。 ◎唐朝:统治者奉行⑩____________政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇。武则天时,佛教在社会上也有很大发展。 ◎唐朝中期: ________率先提出复兴儒学

★注意:魏晋时期—— ____________是最重要的变化。唐朝政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化

宋明 转型与 成熟 北宋中期起,儒、佛、道相互渗透, ________形成,丰富了中华文化的理论思维,使儒学进入了一个崭新的阶段 (1) 程颢和程颐为理学的奠基者,朱熹建立了理学体系。 ◎宇宙观:“ _______”是自然界和社会的根本原则。 ◎道德观:“天理”即三纲五常,“存天理,灭人欲”。 ◎方法论:“ _________ _____” 理学的出现充分体现了儒学趋时更新的特点,也充分证明了儒学强大的生命力。 (1) 儒学 ________化:传统的道德信条式的理论经由宋代理学家的改造,发展成哲学理论体系。 (2) 儒学 ________化:主要表现在吸收借鉴佛教与道教的形而上学;借鉴佛、道的传教谱系,创立“道统”;吸收佛、道的禁欲主义。 (3) 儒学 ________化:明代中期,王阳明提出“体悟”“尚俗”,开启了儒学的世俗化、民间化,对明代的通俗小说创作产生了极大的影响

(2) 陆王心学推进了理学新的发展。 ◎以“ ________”为核心,强调主观能动性,隐含一定的平等和叛逆色彩,带有明显的主观唯心主义倾向

★注意:宋朝儒学开始向 ________渗透,以乡约教化乡里,程朱理学甚至深入族规、家训之中,北宋的《吕氏乡约》是儒学士人教化乡里的范本

明清 批判与 继承 进步思想家在继承传统儒学的基础上,着重对其弊病进行批判,提出“经世致用”和批判君主专制的主张,从而使儒学获得新生 (1) 反传统、反教条。如________抨击程朱理学,否认孔孟学说,提倡男女平等。 (2) 反对君主专制,带有一定的________色彩。如黄宗羲反对君主专制,倡导言论自由,主张建立自下而上的监督机构,用法治代替人治。 (3) 提倡“经世致用”。如________主张为学应求务实,应关乎国计民生,致力于社会变革,“经世致用”“明道救世”。 (4) 反映了资本主义萌芽的时代要求。黄宗羲反对重农抑商,提出“__________”的主张。 (5) 是开明地主阶级的知识分子对儒学在新的时代条件下的改造,仍然属于________的范畴

★注意:明朝后期,乡约改为__________,使乡约逐渐带有强制力

总结 儒家思想在汉代以后成为主流思想的原因: (1) 其思想内核即哲学上的天人观念、伦理上以“仁”为核心的“三纲五常”、政治上的大一统主张,在根本上都适应了__________________的需要。 (2) 儒家思想强调人们对社会的关注,具有强烈的______________,能够随时代需要的变化而不断自我更新

整理并了解:科技成就—— 领先世界到迟滞落后

时期 特征 成就

先秦至秦汉 时期 奠基 发展 (1) 战国时期出现了司南。 (2) 战国至西汉间的《①____________》,奠定了中医理论的基础。 (3) 东汉时的《②______________》是中国古代第一部药物学专著。 (4) 东汉晚期,名医华佗创制了麻醉药“麻沸散”以及健身方法“五禽戏”;医学家张仲景著成《伤寒杂病论》,奠定了中医临床学的基础。 (5) 两汉时期的《③__________》,在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位。 (6) 105年,东汉蔡伦④____________

魏晋至宋元 时期 繁荣 外传 魏晋 南北朝 (1) 南朝⑤__________将圆周率精确到小数点后七位。 (2) 北朝贾思勰著述的《⑥__________》,是中国现存最早的一部完整的农书。 (3) 西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

唐 (1) 唐朝造纸术西传,发明⑦__________________。 (2) 唐末,⑧________开始用于战争,火箭是最早的火药武器。 (3) 唐朝天文学家僧一行,测算出了⑨__________________。 (4) 唐朝医学家孙思邈完成医学名著《⑩________》,它全面总结历代和当时的医药学成果,他被后人尊称为“药王”。 (5) 唐高宗时编修的《 __________》,是世界上最早由国家颁行的药典

宋元 (1) 宋代:印刷术、火药和指南针三大发明基本成熟和西传;北宋沈括所著的《 ____________》记载和总结了当时的许多科技成果。 (2) 元代: __________制成“简仪”,编定新的历法《授时历》(其中测定的数据在当时世界上处于领先地位);农学家王祯的《 ________》,集北方和南方的农业技术于一体

明清时期 系统 总结 (1) 李时珍的《 ____________》系统地总结了中国16世纪以前的中医药学成就,创立了当时世界上最先进的分类法,被誉为“东方药学巨典”。 (2) 徐光启的《 ____________》系统地总结了历代经验,达到传统农业科技的顶峰,他被誉为“中国近代科学先驱”。 (3) 宋应星的《 ____________》,系统记载了中国工艺学的相关知识。 (4) 徐弘祖的《徐霞客游记》是一部地理和地质学名著

认识 认识一:中国古代科技发展的特点。 (1) 在科技内容上: __________,但对事物发展规律的探索不够。 (2) 在研究方法上:主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少 ________。 (3) 科技使用上:主要服务于 ______________的发展需要,缺乏将科技转化为生产力并推动科技进一步发展的意识。 (4) 在领域分布上:主要集中在与农业有关的农学、天文历法及医学等领域

认识二:中国古代科技成就高度发达的原因。 (1) 经济:____________________。 (2) 政治:君主专制中央集权制度的加强,国家统一,社会安定。 (3) 思想:中国古代思想文化的发展和繁荣。 (4) 民族关系:________________________。 (5) 其他:____________________________

认识三:16世纪以后中国古代科技走向衰落的原因。 (1) 经济因素:________________________________,封建统治者推行重农抑商政策和闭关锁国政策,阻碍了生产力的发展,使科技的发展缺少足够的动力。 (2) 政治因素:__________________,阻碍了科技的进步。 (3) 文化因素:中国古代以________为主的教育与越来越严酷的文化专制统治,禁锢了人们的思想,扼杀了人们的创新意识。 ★归根到底,__________________________是导致古代中国科技在16世纪以后走向衰落的主要原因

整理并了解:文学艺术——辉煌灿烂与各具特色

时期 特征 成就

先秦至 秦汉时期 奠基发展 (1) 汉字:商代甲骨文出现,是一种成熟的文字。 (2) 文学:春秋末年,我国出现了第一部诗歌总集《诗经》;两汉文学成就集中体现在①________________上。 (3) 史学:西汉司马迁撰写的《②________》,首创了纪传体通史体裁;东汉班固撰写的《汉书》,是我国第一部③________________。 (4) 书法:东汉末年成为一种艺术

魏晋至 宋元时期 全面繁荣 (1) 文学: ◎魏晋南北朝时期,文学有了很大发展,出现了④____________、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式。 ◎唐朝是中国文学发展的又一个高峰,⑤____________进入黄金时代,出现了李白、杜甫等伟大诗人。 ◎宋朝,⑥____________进入鼎盛时期。 ◎元代,文学的主要成就是⑦__________

(2) 书法: ◎魏晋时期,书法进入自觉阶段,代表人物是王羲之。 ◎隋唐时期,融汇了南朝的⑧________和北朝的⑨________,创出新风格,代表人物是颜真卿、柳公权。 ◎宋元两朝,书法名家辈出,更加追求个性,⑩____________

(3) 绘画: ◎魏晋南北朝时期成就斐然,东晋开始出现专职画家,以 ________为代表。 ◎隋唐绘画 ____________,风格多样,吴道子被尊为“画圣”。 ◎宋元两朝以 __________最为突出,注重意境和笔墨情趣

(4) 石窟艺术:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库

明清时期 承古萌新 (1) 明清小说:明清时期,小说创作进入 ______时期,著名的长篇小说有《水浒传》《三国志通俗演义》《西游记》《红楼梦》等。 (2) 戏曲:长篇化的传奇;昆曲;清朝 ______时期,形成了新剧种——京剧

认识 认识一:文学艺术的趋势—— __________________________

认识二:社会环境对文学艺术的影响 (1) 魏晋时期: ____________________________________________ _______。一些崇尚气节的文人在政治舞台上屡屡碰壁,却不愿随波逐流,逐渐形成了一个以道德情操和理想人格为号召的士人群体。 ——在书法方面追求表达自我对意境、神韵、风骨追求的理想形式;在绘画作品上,凸显个性的人物画开始出现

(2) 唐朝: _______________________________________________。 ——在文学方面,促进了诗歌的繁荣;在书法方面,书法体现大国盛世新气象

(3) 两宋: _____________________________________________ _________________________________________________________。 ——在文学方面,推动宋词的繁荣;在书法方面,更加重视个性;在绘画方面,以风俗画尤为突出,充分反映了文学艺术的世俗化、平民化

(4) 明清时期: ________________________________;商品经济发展;市民阶层进一步扩大。 ——在文学上,出现批判现实的力作;在书法方面,更加世俗化、平民化等

整理并理解:中华文化——交流发展中向外辐射

外来 文化 传入 佛教中国化 (1) ①____________,来自古印度的佛教传入中国。 (2) 魏晋南北朝时期,佛教逐渐同儒家文化和道家文化相融合。 (3) 隋唐时期,佛教中的禅宗成为主流,佛教完成②____________。 (4) 宋明时期,宋明理学形成,佛教融合为③_____ _______的一部分 (1) 佛教文化的传入,对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。 (2) 中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,更加注重④_______ __________。 (3) 中国的⑤____________受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟,是中国佛教建筑艺术的结晶。 (4) 佛教文化宣扬的⑥________________ 等产生了一定的消极影响

西学东渐 (1) 背景:受⑦____________________________的影响;传教士传教的需要

(2) 传播主体:西方传教士如利玛窦、汤若望、南怀仁

(3) 接受群体:少部分知识分子,如徐光启

(4) 内容以⑧____________为主

(5) 影响:将西方文化引入中国,开阔中国人的视野;但因清政府的⑨__________________________,导致其影响有限,没有使中国产生根本性变革

结论:外来文化丰富发展了中华文明

中华 文化 向外 辐射 日本、朝鲜和东南亚 汉字 公元前4世纪— 公元3世纪 汉字已传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造了本国文字

儒学 3—5世纪 儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,朝鲜、日本等国的各级学校把⑩____________作为教科书,儒学成为官学

佛教 4世纪以后 佛教经中国传入 ____________等国,各国佛教得到发展

社会制度 7世纪 朝鲜的政治制度基本模仿中国;日本 ____________所推行的中央集权制、土地制度、赋税制度,都以唐制为蓝本;越南的 __________________移植于中国

社会生活 7世纪 东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受 __________影响

文化传播 14世纪末 中国人进入琉球,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播

15世纪 伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化。 __________的壮举,扩大并加深了中华文化的影响

欧洲 四大发明 四大发明传入欧洲,推动了欧洲向近代社会的转型。 (1) 8世纪以后,中国的 ____________传入中亚、西亚及欧洲,对当时欧洲的教育、政治及商业等活动的发展,起了重要作用。 (2) ______在13世纪经阿拉伯人传入欧洲,推动了欧洲火药武器的发展,使封建城堡不堪一击,骑士阶层日渐衰弱。 (3) 指南针的使用,促进了远洋航行,推动了 ____________的到来。 (4) 中国的活字印刷术传播到欧洲,大大推动了 ________________ _________,促进了思想解放和社会进步

其他方面 (1) 16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学以及科技、文学等成就也相继传入。 (2) 中国的 ____________________在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚

★注意:16—18世纪四大发明在东西方命运不同的原因

中国 西方

经济 ______________________________________________ 商品经济发展,资本主义萌芽加速增长

政治 _____________________________ 资本主义制度的确立,为科技发展提供了保障

思想文化 ____________________________________________________________ 文艺复兴、宗教改革、启蒙运动解放思想,推动科技发展

对外政策 _____________________________ 积极进行殖民扩张掠夺,建立世界市场

结论:中华文化丰富发展了域外文明

中华 文化 向外 辐射 的主 要特 点 特点一:对外传播________ 中华文化有着很强的辐射性,东到朝鲜半岛和日本,南及东南亚各国,西达地中海和欧洲,在世界广大的范围内都留下了中华文化的鲜明烙印

特点二:对外传播________ 举世闻名的丝绸之路东起长安,西至地中海沿岸,是东西方文化交流的重要通道,中外商贾、使者、僧徒、教士在这条通道上络绎不绝;而“海上丝绸之路”的开辟,促进了中国同世界各国的物质贸易和文化交流

特点三:与日本、朝鲜的文化交流____________ 日本、朝鲜在汉字的基础上,创造了本国文字,如朝鲜创造出谚文,日本创造出假名。朝鲜、日本的社会制度大多来自唐朝

特点四:随着封建王朝国力的强弱而______________ 唐朝国力空前强大,陆路和海路交通畅达,对外文化交流也颇为繁盛。两宋时期,海上贸易非常兴盛,航线远至西亚、非洲等地。元代疆域辽阔,对外交往频繁,同亚、非、欧等大洲的国家多有往来,陆上和海上的交通都很发达。清代虽然西学东渐,但中华文化并没有停止向世界各地传播的脚步,在海外依然闪耀着夺目的光辉

史事分析(1)

马球运动是一项传播广泛的古老运动,在古代欧亚大陆流行。目前,史学界对马球运动的起源地还未作出统一定义,主要有三种学说。阅读材料,回答问题。

材料一 如下表所示:

三种马球起源学说

起源说 主要依据

波斯起源说 自19世纪以来,欧洲体育史学者认为马球运动为最古老的棍击球类游戏,最先记载出现于波斯文。据文献记载,波斯萨珊王朝时期(公元224年至公元651年),马球运动十分盛行

吐蕃起源说 某学者考证指出“polo”,语源于古代藏语的“polu”,在波斯语中没有“波罗”这个名称,而且另外也找不到它取得球字意义的语根。《本世纪辞典》和《大英百科辞典》都认为“polo” 一词出自藏文,这从词语来源上证明马球是出自西藏地区的

中原起源说 中国古代汉字中很早就有“毬”这个字出现。现存古代文献中“毬”字最早见于西晋的《大宝积经》卷,其中有“观诸含识,如毬为轮,精圆不定”的记载。西晋时的《字书》和南北朝的《玉篇》里均有“毬”字记载。南北朝时期梁朝宗懔的著作《荆楚岁时记》中也有“毬”字。某学者研究指出,藏族所见的击球运动的记载“比汉族晚五个世纪”

——常浩凯《唐代马球服饰文化研究》

材料二 如下图所示:

四川省成都平原出土的东汉打马球画像砖

——李重申等《中国马球史》

(1) 据材料并结合所学知识,回答会有多种马球起源学说的原因。请说说你的看法。

(2) 据材料并结合所学知识,指出你倾向于哪种学说并说明你的理由。

(3) 在考证材料所示的这类历史问题时,应该注意哪些问题?

史事分析(2)

阅读材料,回答问题。

材料一 如下图所示:

——赵振宇《魏晋南北朝绘画地理格局研究》

材料二 汉末,中原动乱,地处丝绸之路要道的河西走廊等地区的军民却因为战事鲜及而享受着相对平静的生活。关内的战乱导致移民涌入,将农桑技术与先进的中原文化带入这一地区。《后汉书·孔奋传》记载:“时天下扰乱,唯河西独安,而姑臧(今甘肃武威)称为富邑,通货羌胡,市日四合,每居县者,不盈数月辄致丰积。”陈寅恪指出:“西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州(主要指今甘肃一带)一隅。”

——朱浒《传承与分立:魏晋南北朝墓室壁画中所见胡人形象》

从地图中A、B、C三个区域,任意选择两个,概括这两个地区绘画发展的特点,并结合所学知识分析发展的原因。

情境探究

图一、图二、图三是中国古代三个历史时期(唐朝、宋朝、元朝)的各省书院数量分布图。阅读地图,回答问题。

图一 图二

图三

——邓洪波《中国书院制度研究》

注:颜色越深,表示书院数量越多。

分别提取图一、图二、图三的书院数量分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

历史写作

阅读材料,回答问题。

材料 历史有其特殊性、变异性与传统性。研究历史首先要注意的便是其特殊性。我们以往的传统,与其他民族有变有异,有自己的特殊性。没有特殊性,就不成为历史。如果世界上一切国家民族,都没有其相互间的个别特殊性,只是混同一色,那就只需要,亦只可能,有一部人类史或世界史便概括尽了……其次,历史必然有其变异性。历史常在变动中进展。没有变,不成为历史。我们读小说,常见说:“有事话长,无事话短。”所谓有事即是有变。无变就不见有事……我们把二者,即特殊性和变异性加在一起,就成为历史之传统性。我们研究历史,首先就当知道历史的三种特性。

——钱穆《中国历史研究法》

请以中国历史某一专题史内容为例,围绕“三种特性”,自拟一个论题并加以论述。(说明:可以选择一两种特性论述,也可以三种特性同时论述。要求:论题合适,论述充分,史论结合,表述清晰)

活动1

①隆礼重法;②尊崇儒术;③维护统一、阻止分裂;④中国传统文化的主流;⑤法家思想;⑥玄学;⑦本土化;⑧范缜;⑨三教合归儒;⑩三教并行; 韩愈; 律令儒家化; 理学; 理; 格物致知; 致良知; 哲学; 佛道; 世俗; 基层;李贽;民主;顾炎武;工商皆本;儒学;六谕;封建专制统治;社会责任感。

活动2

①黄帝内经;②神农本草经;③九章算术;④改进造纸术;⑤祖冲之;⑥齐民要术;⑦雕版印刷术;⑧火药;⑨地球子午线长度;⑩千金方; 唐本草; 梦溪笔谈; 郭守敬; 农书; 本草纲目; 农政全书; 天工开物; 应用性强; 实验; 封建农业经济; 农耕经济高度繁荣; 民族融合与对外交流频繁; 劳动人民的辛勤劳动、创造; 自给自足的自然经济占统治地位; 君主专制不断强化; 儒学; 日益腐朽的封建制度。

活动3

①汉赋、乐府诗;②史记;③纪传体断代史;④建安文学;⑤诗歌创作;⑥词;⑦曲;⑧秀美;⑨雄健;⑩不拘法度; 顾恺之; 题材广泛; 山水画; 繁荣; 道光; 平民化、世俗化、人文化; 国家分裂,社会动荡;佛教、道教传播,冲击儒学思想; 政治统一;经济繁荣;南北文化的融合和中外文化的交流;科举制的确立与完善; 政治上“重文轻武”;市民阶层兴起;商品经济高度发达;阶级矛盾和民族矛盾尖锐;理学的兴起,使文人更注重内心的修养; 专制的强化、社会的动荡。

活动4

①两汉之际;②本土化;③中华文化;④境界的表达;⑤建筑艺术;⑥因果轮回、消极避世;⑦新航路开辟和早期殖民扩张;⑧西方科技;⑨闭关自守政策,盲目自大;⑩儒学经典; 朝鲜、日本; 大化改新; 教育体制、科举制; 唐文化; 郑和下西洋; 造纸术; 火药; 大航海时代; 文艺复兴运动和宗教改革; 茶、丝绸、瓷器;封建自然经济占统治地位;资本主义萌芽发展缓慢;专制主义中央集权制度的阻碍;儒家注重以社会人文问题作为论说的主题,对自然的探求未予以重视;重农抑商、闭关锁国等政策阻碍先进科技的发展;范围广;多渠道;源远流长;时有盈缩。

活动5

(1) 原因:欧亚大陆多地流行(丝绸之路影响地区);占有史料的多少;不同研究方法、研究角度等。

(2) 示例:倾向于中原起源说。理由:出现早于其他地区;多种证据——文献、文物证据等互证。

(3) 注意问题:多方收集各种史料;历史比较法;孤证不立,二重证据法等。

活动6

A特点:以墓葬壁画和石窟壁画为主,沿河西走廊分布。

原因:政治环境较为安定;关内战乱导致移民涌入,带来先进技术和中原文化;河西走廊是丝绸之路的贸易通道,民族间商品贸易较为兴盛;佛教通过丝绸之路传入中国。

B特点:分布大量寺院壁画和墓葬壁画,画家人数较多,沿黄河中下游分布。

原因:中原地区经济文化长期处于领先地位,绘画历史悠久;黄河流域民族交融较为频繁;佛教传入中国。

C特点:画家人数较多,以寺院壁画为主,集中分布在江南地区。

原因:南方政治环境相对安定;北民南迁带来了先进的生产技术与文化,南方的开发促进了文化的兴盛;佛教兴盛,修建大量寺院。

活动7

图一:书院的分布范围广泛,数量增多,分布形式由点状变为片状,并出现了几大密集区,呈现繁荣景象。在分布区域上,南方多于北方,学术南移,南方成为教育与学术中心。据此判断图一为宋代。

图二:书院整体数量不多,主要分布在黄河流域与长江流域,有些偏远地区没有书院分布。南北差距不大,但是南方书院略多于北方,这反映了南方的发展,经济文化重心的南移。据此判断图二为唐朝。

图三:书院整体分布是南多北少,范围不断扩大,但除了江西、浙江外,南北的书院差距不大,北方有明显的发展,如山东,这与元朝统治者的政策有关。据此判断图三为元朝。

活动8

示例:

论题:中华传统文化兼具特殊性、变异性和传统性,中华传统文化重视以人为本。

论述:孔子提出“仁者爱人”“克己复礼”等人本思想,孟子提出民贵君轻的思想主张,儒家思想形成和发展。至西汉时期,董仲舒发展了儒学,使之与大一统国家的发展相适应,儒家思想被确立为正统思想。唐宋至明清时期,中华文化吸收了佛教及其他域外文化因素,理学、心学等思想出现,进一步发展了中华传统文化。相比于西欧的基督教神学思想、西亚的伊斯兰文化,中华传统文化具有显著的“人本”特征。同时,中华文化开放包容,不断吸收外来优秀文化及本国各民族文化,在保持传统的过程中不断丰富和发展自身。

因此,中华传统文化具有区别于其他区域文化的特征,在保持“人本”传统的同时吸收其他优秀文化,从而创造了灿烂的中华文明。

同课章节目录