第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含答案)----2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业(含答案)----2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 630.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课时作业

一、单选题

1.1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。这反映( )

A.民法的颁布顺应了经济发展 B.民法维护了社会秩序稳定

C.社会主义法制体系正式形成 D.民法保障了人民的经济权益

2.1994年,国家颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,21世纪初又颁布了《公民道德建设实施纲要》和《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》等一系列文件。影响国家颁布这些文件的国内外背景有( )

①东欧剧变、苏联解体 ②我国改革开放不断深化

③自由主义的思想泛滥 ④我国文化艺术发展多元

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

3.下表是关于新中国成立后大庆人的作为。这些作为( )

作为一 面对外部威胁,以铁人王进喜为代表的大庆石油工人“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”

作为二 1205钻井队“天当房地当床,棉衣当被草当墙,野菜包子黄花汤,一杯盐水分外香”的精神把60吨重的机器设备拖到井场

作为三 大庆油田会战时期,科技人员为弄清原油在运输途中温度变化规律,紧跟油罐车从大庆到大连往返行程一万多里,每小时必测风速,每停车必测油温

A.充分展现了大庆人的时代精神 B.反映出中国特色社会主义的制度优越

C.体现大庆人配合国家三线建设 D.保障了国家工业化发展战略基本实现

4.把“建设社会主义法制国家”改成“建设社会主义法治国家”,从“制”到“治”的改变,体现了什么时期国家法治建设的发展

A.新中国成立初创法律的时期 B.82年宪法修订后

C.全面推进社会主义市场经济时期 D.《中华人民共和国民法典》颁布后

5.有学者指出,社会主义法制建设绝不仅限于制度建设和技术性的“硬件”系统的完备周详,更要重视精神层面的“软件”系统的开发,促使社会主义法治精神普遍化、社会化,并深深扎根于人们心中,是社会主义法治的内在要求,是社会主义法治理想目标得以实现的关键。该学者旨在( )

A.强调培育人民法治精神的重要性 B.说明民主法制建设速度的加快

C.表明社会主义法律体系不断完善 D.要求国家重视法制人才的培养

6.《中华人民共和国宪法》自1954年颁布以来,历经三次修改、五次修正。结合当时的历史阶段特征判断,下列有关宪法的表述,按出现时序排列正确的是

①强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设②确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径③把“三个代表”重要思想写入宪法④增加了“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”等内容

A.①②③④ B.①③④② C.②①③④ D.②①④③

7.发展社会主义民主政治是我党始终不渝的分多目标,要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主依法治国有机统一……不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。下列关于改革开放后我国“不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”的说法,不正确的是

A.建立和完善人民代表大会制度

B.进一步发展中国共产党领导的多党合作制和民族区域自治制度等政治制度

C.健全法制,实行依法治国

D.实行基层民主选举

8.1999年,中共中央、国务院和中央军委决定授予钱学森、于敏、王大珩等23位科学家“两弹一星”功勋奖章。这一授予( )

A.有利于全面提升公民道德素养 B.反映了人才评价体系的完善

C.体现了社会主义精神文明建设 D.掀起了学习道德模范的高潮

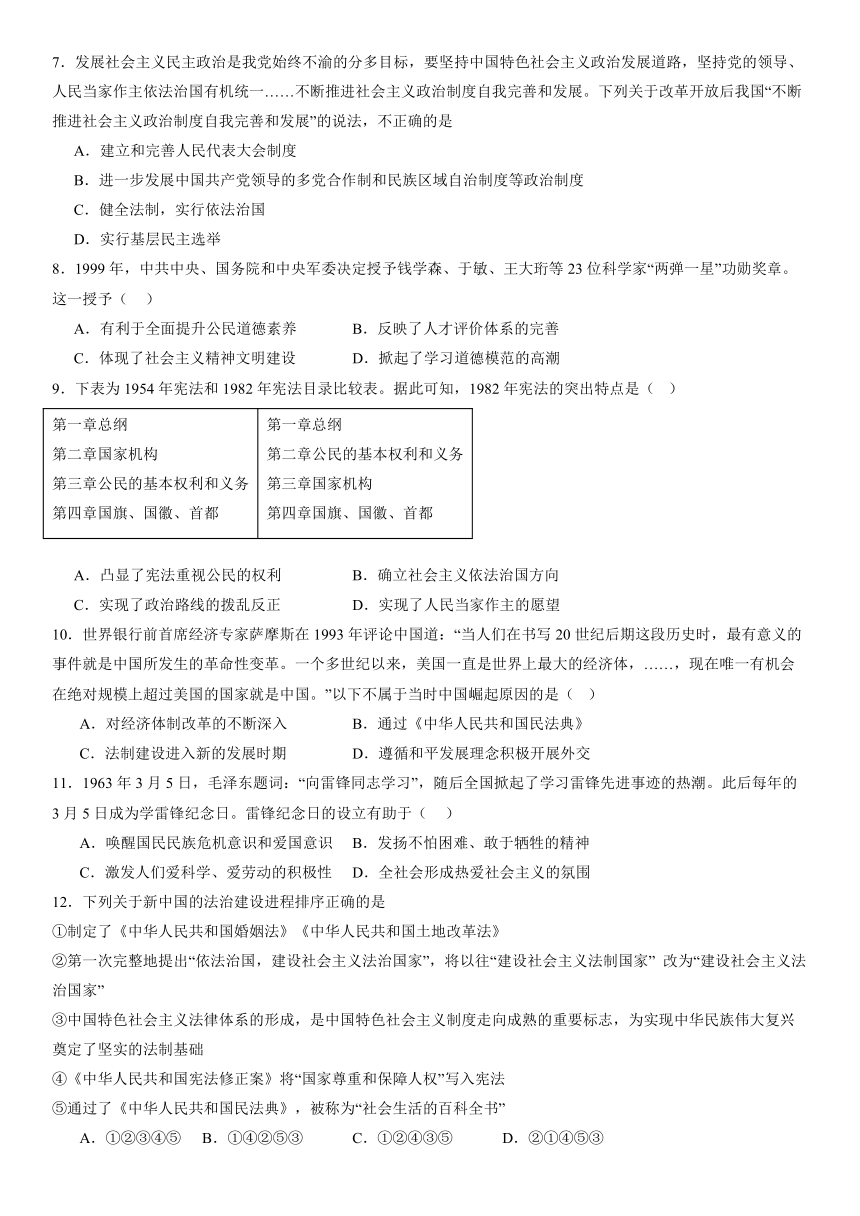

9.下表为1954年宪法和1982年宪法目录比较表。据此可知,1982年宪法的突出特点是( )

第一章总纲 第二章国家机构 第三章公民的基本权利和义务 第四章国旗、国徽、首都 第一章总纲 第二章公民的基本权利和义务 第三章国家机构 第四章国旗、国徽、首都

A.凸显了宪法重视公民的权利 B.确立社会主义依法治国方向

C.实现了政治路线的拨乱反正 D.实现了人民当家作主的愿望

10.世界银行前首席经济专家萨摩斯在1993年评论中国道:“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革。一个多世纪以来,美国一直是世界上最大的经济体,……,现在唯一有机会在绝对规模上超过美国的国家就是中国。”以下不属于当时中国崛起原因的是( )

A.对经济体制改革的不断深入 B.通过《中华人民共和国民法典》

C.法制建设进入新的发展时期 D.遵循和平发展理念积极开展外交

11.1963年3月5日,毛泽东题词:“向雷锋同志学习”,随后全国掀起了学习雷锋先进事迹的热潮。此后每年的3月5日成为学雷锋纪念日。雷锋纪念日的设立有助于( )

A.唤醒国民民族危机意识和爱国意识 B.发扬不怕困难、敢于牺牲的精神

C.激发人们爱科学、爱劳动的积极性 D.全社会形成热爱社会主义的氛围

12.下列关于新中国的法治建设进程排序正确的是

①制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》

②第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往“建设社会主义法制国家” 改为“建设社会主义法治国家”

③中国特色社会主义法律体系的形成,是中国特色社会主义制度走向成熟的重要标志,为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础

④《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法

⑤通过了《中华人民共和国民法典》,被称为“社会生活的百科全书”

A.①②③④⑤ B.①④②⑤③ C.①②④③⑤ D.②①④⑤③

13.习近平说:“我希望通过学习焦裕禄精神,为推进党和人民事业发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大正能量。”这种“正能量”指的是

A.天下兴亡,匹夫有责的精神 B.实事求是,敢为人先的精神

C.万众一心、共御外侮的精神 D.无私奉献、为民服务的精神

14.20世纪60年代,“铁人”王进喜曾说“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”,以王进喜为杰出代表的大庆工人用实际行动诠释了艰苦奋斗、奋发图强的时代精神。属于这个时代的先进典型和英雄模范人物还有( )

①邱少云 ②雷锋 ③焦裕禄 ④李四光

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

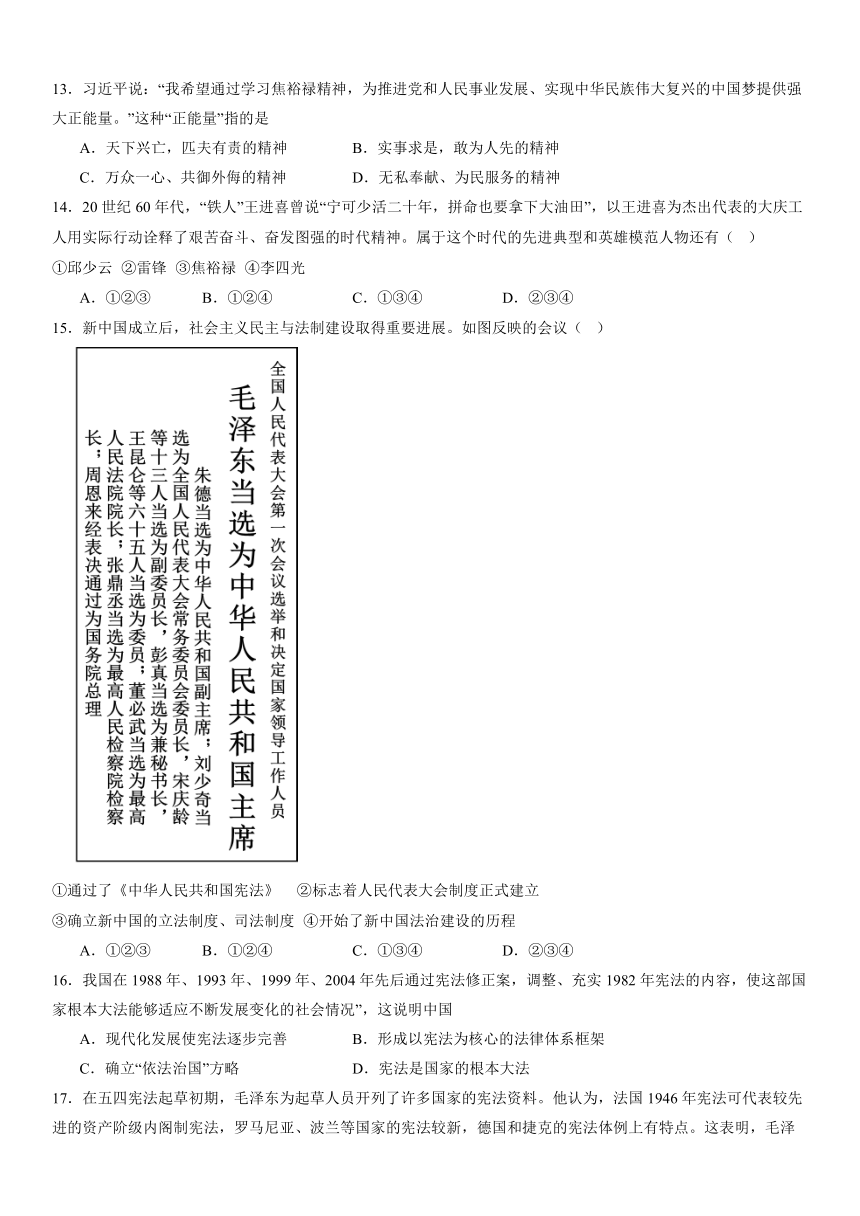

15.新中国成立后,社会主义民主与法制建设取得重要进展。如图反映的会议( )

①通过了《中华人民共和国宪法》 ②标志着人民代表大会制度正式建立

③确立新中国的立法制度、司法制度 ④开始了新中国法治建设的历程

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.我国在1988年、1993年、1999年、2004年先后通过宪法修正案,调整、充实1982年宪法的内容,使这部国家根本大法能够适应不断发展变化的社会情况”,这说明中国

A.现代化发展使宪法逐步完善 B.形成以宪法为核心的法律体系框架

C.确立“依法治国”方略 D.宪法是国家的根本大法

17.在五四宪法起草初期,毛泽东为起草人员开列了许多国家的宪法资料。他认为,法国1946年宪法可代表较先进的资产阶级内阁制宪法,罗马尼亚、波兰等国家的宪法较新,德国和捷克的宪法体例上有特点。这表明,毛泽东主张新中国宪法要( )

A.发动人民广泛参与制宪 B.参考各国法制建设的经验

C.体现民主和社会主义原则 D.保障新民主主义革命成果

18.下表反映了当代中国社会主义精神文明建设任务的变化,这一变化( )

1986年 培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想

1996年 形成把国家和人民利益放在首位,而又充分尊重公民个人合法利益的社会主义义利观、思想道德素质和科学文化素质

2012年 积极培育和践行社会主义核心价值观

A.适应了现代化建设需要 B.提高了社会的文明程度

C.促进了科学技术的发展 D.推动了工作重心的转移

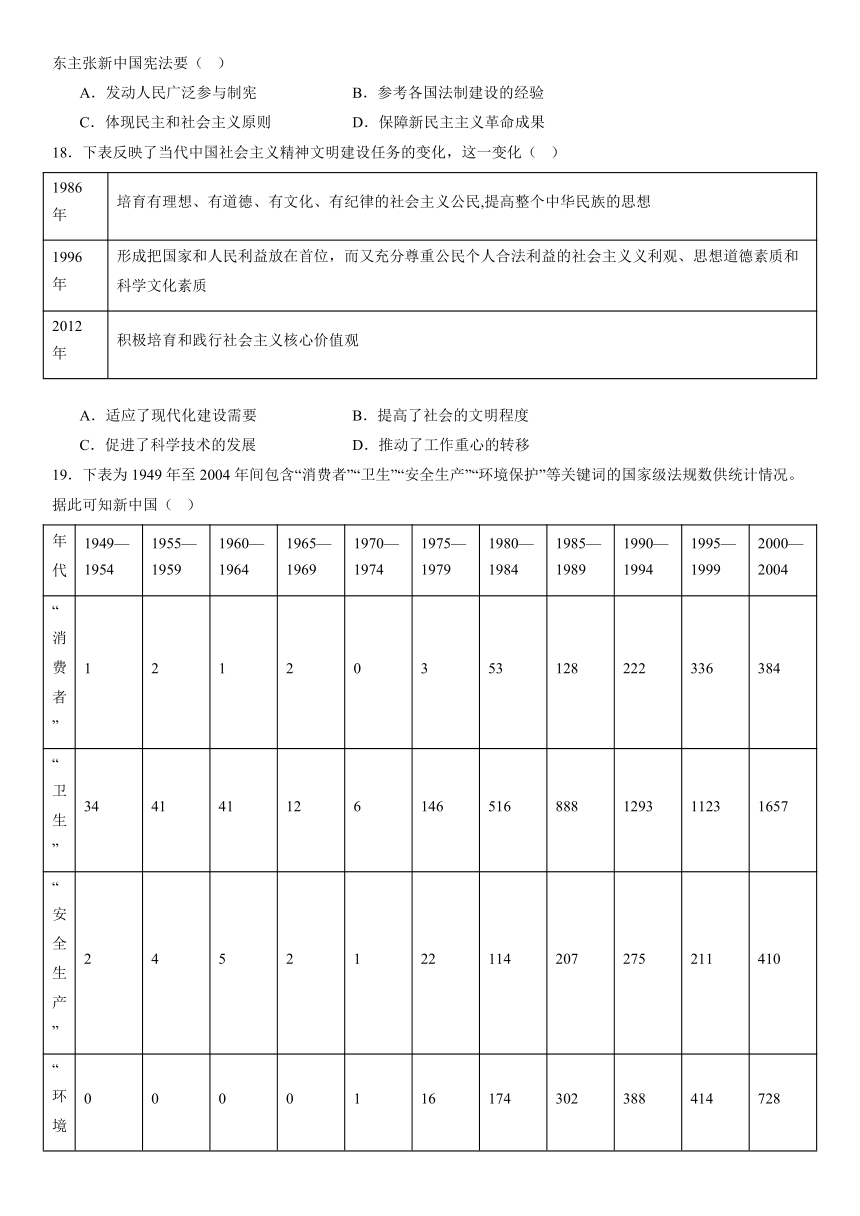

19.下表为1949年至2004年间包含“消费者”“卫生”“安全生产”“环境保护”等关键词的国家级法规数供统计情况。据此可知新中国( )

年代 1949—1954 1955—1959 1960—1964 1965—1969 1970—1974 1975—1979 1980—1984 1985—1989 1990—1994 1995—1999 2000—2004

“消费者” 1 2 1 2 0 3 53 128 222 336 384

“卫生” 34 41 41 12 6 146 516 888 1293 1123 1657

“安全生产” 2 4 5 2 1 22 114 207 275 211 410

“环境保护” 0 0 0 0 1 16 174 302 388 414 728

合计 37 47 47 16 8 187 857 1525 2178 2084 3179

1949—2004年包含关键词的国家级法规数量统计表

A.依法治国成为法治建设基本方针 B.社会发展推动了国计民生的改善

C.特色社会主义法律体系渐趋完备 D.专项立法工作呈现出渐进的特点

20.1950年,中国《土地改革法》规定:“实行农民的土地所有制……保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产。”《婚姻法》确立了“婚姻自由、一夫一妻、男女平等”的原则。《工会法》明确工会有代表工人同企业订立集体合同和维护工人切身利益的广泛权利。这些规定( )

①有利于巩固人民民主革命成果②为新中国的法制建设创造了条件

③为国家工业化建设开辟了道路④重新构建新中国的国家政治架构

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19 世纪 70 年代,德国统一后,资本主义经济迅速发展,一系列社会问题也随之出现。工业生产中的伤亡事故频繁,工人生活与健康状况不断恶化。与此同时,工人阶级的力量迅速壮大,工人运动日益高涨。俾斯麦政府通过立法为工人提供社会保障。自 1883 年起,俾斯麦政府相继颁布了《疾病保险法》《事故保险法》《老年人与伤残者保险法》,为工人及其家属、工伤者提供医疗保障,同时也为老年人及伤残者提供养老金和津贴。

———摘编自孙炳辉、郑寅达《德国史纲》

材料二 十一届三中全会后,全国人大先后通过了《中外合资经营企业法》《经济合同法》《商标法》等几部重要法律。 1982 年宪法颁布后,通过了《涉外经济合同法》《反不正当竞争法》《公司法》《消费者权益保护法》等。此后,全国人大先后将“国家实行社会主义市场经济”、“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”、“实行依法治国,建设社会主义法治国家”、“国家尊重和保障人权”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”等写入宪法。

———摘编自许安标《新中国 70 年立法的成就与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析俾斯麦政府进行社会立法的背景并做出简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放时期中国加强立法的主要原因,并说明这一时期中国加强立法的积极意义。

(3)综合上述材料,谈谈对中国推进国家治理体系和治理能力现代化的启示。

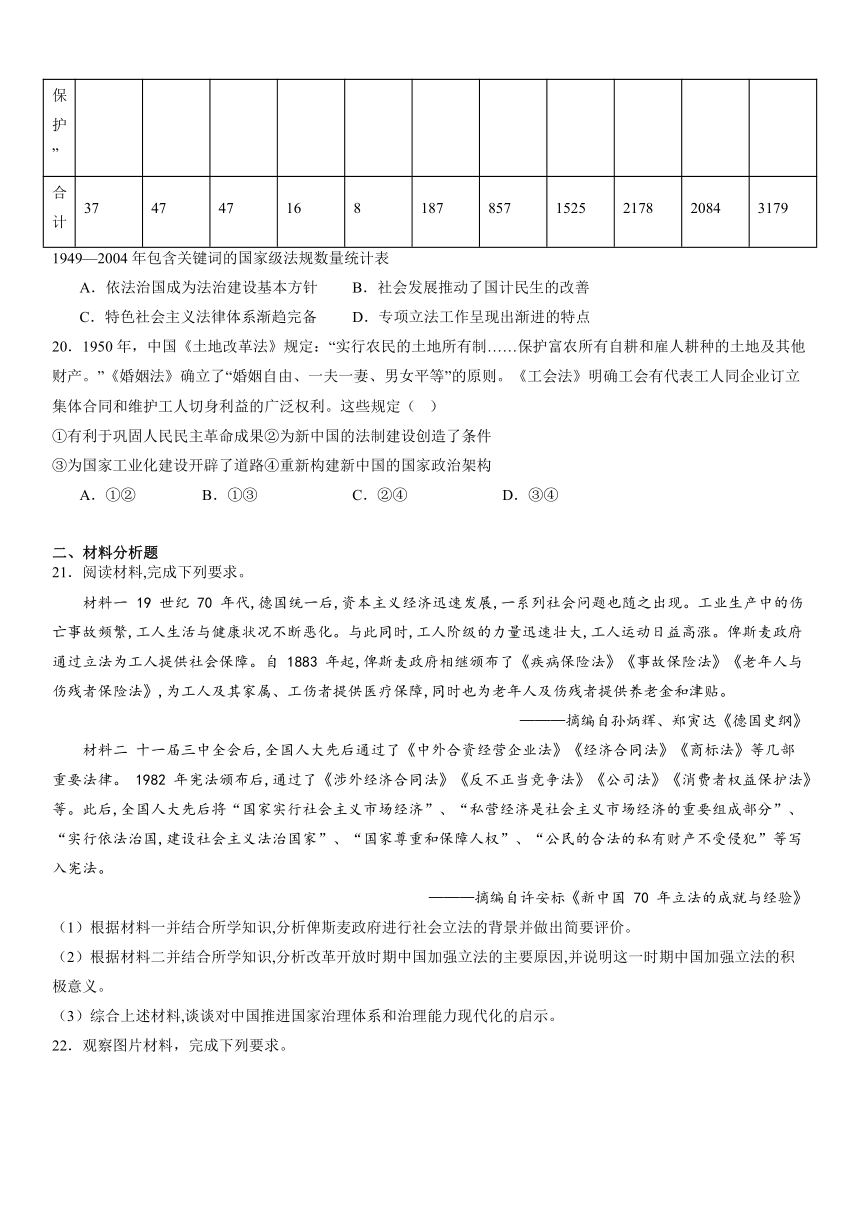

22.观察图片材料,完成下列要求。

(1)请你结合图片及所学知识,概括三个法典所反映的社会属性及它们之间关系。

(2)请你结合自己已有的历史学科素养谈谈三个民法典的历史价值。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从明中叶开始,位于江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业。他们通过为该地区城市繁荣的纺织业(丝织业、棉织业)供给原料和中间产品,得以贴补家计中的不足部分。随着人口的骤增和无数中小城市的形成,江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米。从此江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心。

——摘编自吴金成《从社会变迁视角对明中期史的再认识》

材料二 工业革命以来,英国的粮食问题日益突出。为了解决粮食供应问题,英国掀起了开凿运河和修建铁路的高潮,到19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽。1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建泣,同盟人员进行了大量宣传鼓动工作,创办刊物,要求自由贸易,反对贸易保护主义,在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》后,英国从国外市场大量进口小麦。当粮食歉收、谷物价格上涨发生骚乱时,政府便会发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易。粮食问题的基本解决,不仅推动了英国城市化,而且有利于社会的稳定,工业革命的深入推进。

——摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究》

材料三 2020年9月,全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研,旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则。2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国反食品浪费法》,自公布之日起施行。

——摘编自央视新闻网

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因,并简析该地区产业结构变化产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国为解决粮食供应问题采取的措施。

(3)结合上述材料,说明《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义。

参考答案:

1.A

2.B

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.C

13.D

14.D

15.A

16.A

17.C

18.A

19.B

20.A

21.(1)背景:①社会贫富差距扩大,劳资矛盾尖锐。②工人为争取生存权而斗争,工人运动和社会主义运动兴起。③为维护资本主义的持续发展,通过社会立法保障民众的基本权利。评价:①从 19 世纪中后期到 20 世纪初,德国社会立法和社会福利方面取得了长足进步,福利制度成为资本主义工业文明的一大社会成果。②这些社会立法从法律上保障了社会底层民众的基本权利,改善了工人的生活条件,发挥了缓和阶级矛盾、化解社会冲突的作用。③但是,没有从根本上实现社会的公平公正,也没有消弭工人与资本家之间的矛盾与冲突。

(2)原因:①改革开放以来,我国以经济建设为中心;②国际形势主要表现为和平与发展。意义: 改革开放时期我国立法适应了国家以经济建设为中心的发展需要,使国家和社会生活各方面实现了有法可依,形成中国特色的社会主义法律体系;充分实现人民当家做主,为中国特色社会主义现代化建设保驾护航。

(3)启示:推进国家治理体系和治理能力现代化要加强法制建设;要认真研究和借鉴国外的有益经验;要与社会发展相一致;要维护人民的利益;要立足于国情。

22.(1)社会属性:图一是古代维护奴隶主阶级的法律汇编;图二是近代维护资产阶级的法律汇编;图三是当代中国保护人民利益的社会主义性质的法律汇编。关系:选择性借鉴与发展创新的关系。

(2)历史价值:①图一使罗马法成为系统完整的法律体系,为近代欧美资产阶级立法产生影响,是当代法律制度原则的源头;②图二确立现代民法体系,成为多国编纂民法典的蓝本;③图三是影响14亿中国人社会生活的百科全书,是新时代中国特色社会主义法治进程中科学立法、民主立法、依法立法的重要里程碑,也是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家,不断提升国家治理体系和治理能力现代化的重大举措;④本题三个民法典都是保护私权利的法律总汇,既适用于当时社会需要,也对后世法治建设产生巨大影响;⑤民法典不只是法律条文的汇编,更是一个民族对生存发展民生关键问题的基本立场。

23.(1)原因:棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。

影响:江南成为工商业中心;商品经济发展,资本主义萌芽产生;商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击;反封建民主思想萌芽;商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件

(2)措施:使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;重视农业生产技术;立法推进圈地运动,土地得到充分利用。

(3)有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全;便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观;节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展;推动社会形成健康的消费风气等。

一、单选题

1.1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则……随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2021年1月1日,《中华人民共和国民法典》正式实施。这反映( )

A.民法的颁布顺应了经济发展 B.民法维护了社会秩序稳定

C.社会主义法制体系正式形成 D.民法保障了人民的经济权益

2.1994年,国家颁布了《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,21世纪初又颁布了《公民道德建设实施纲要》和《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》等一系列文件。影响国家颁布这些文件的国内外背景有( )

①东欧剧变、苏联解体 ②我国改革开放不断深化

③自由主义的思想泛滥 ④我国文化艺术发展多元

A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

3.下表是关于新中国成立后大庆人的作为。这些作为( )

作为一 面对外部威胁,以铁人王进喜为代表的大庆石油工人“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”

作为二 1205钻井队“天当房地当床,棉衣当被草当墙,野菜包子黄花汤,一杯盐水分外香”的精神把60吨重的机器设备拖到井场

作为三 大庆油田会战时期,科技人员为弄清原油在运输途中温度变化规律,紧跟油罐车从大庆到大连往返行程一万多里,每小时必测风速,每停车必测油温

A.充分展现了大庆人的时代精神 B.反映出中国特色社会主义的制度优越

C.体现大庆人配合国家三线建设 D.保障了国家工业化发展战略基本实现

4.把“建设社会主义法制国家”改成“建设社会主义法治国家”,从“制”到“治”的改变,体现了什么时期国家法治建设的发展

A.新中国成立初创法律的时期 B.82年宪法修订后

C.全面推进社会主义市场经济时期 D.《中华人民共和国民法典》颁布后

5.有学者指出,社会主义法制建设绝不仅限于制度建设和技术性的“硬件”系统的完备周详,更要重视精神层面的“软件”系统的开发,促使社会主义法治精神普遍化、社会化,并深深扎根于人们心中,是社会主义法治的内在要求,是社会主义法治理想目标得以实现的关键。该学者旨在( )

A.强调培育人民法治精神的重要性 B.说明民主法制建设速度的加快

C.表明社会主义法律体系不断完善 D.要求国家重视法制人才的培养

6.《中华人民共和国宪法》自1954年颁布以来,历经三次修改、五次修正。结合当时的历史阶段特征判断,下列有关宪法的表述,按出现时序排列正确的是

①强调国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设②确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径③把“三个代表”重要思想写入宪法④增加了“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家”等内容

A.①②③④ B.①③④② C.②①③④ D.②①④③

7.发展社会主义民主政治是我党始终不渝的分多目标,要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主依法治国有机统一……不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。下列关于改革开放后我国“不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”的说法,不正确的是

A.建立和完善人民代表大会制度

B.进一步发展中国共产党领导的多党合作制和民族区域自治制度等政治制度

C.健全法制,实行依法治国

D.实行基层民主选举

8.1999年,中共中央、国务院和中央军委决定授予钱学森、于敏、王大珩等23位科学家“两弹一星”功勋奖章。这一授予( )

A.有利于全面提升公民道德素养 B.反映了人才评价体系的完善

C.体现了社会主义精神文明建设 D.掀起了学习道德模范的高潮

9.下表为1954年宪法和1982年宪法目录比较表。据此可知,1982年宪法的突出特点是( )

第一章总纲 第二章国家机构 第三章公民的基本权利和义务 第四章国旗、国徽、首都 第一章总纲 第二章公民的基本权利和义务 第三章国家机构 第四章国旗、国徽、首都

A.凸显了宪法重视公民的权利 B.确立社会主义依法治国方向

C.实现了政治路线的拨乱反正 D.实现了人民当家作主的愿望

10.世界银行前首席经济专家萨摩斯在1993年评论中国道:“当人们在书写20世纪后期这段历史时,最有意义的事件就是中国所发生的革命性变革。一个多世纪以来,美国一直是世界上最大的经济体,……,现在唯一有机会在绝对规模上超过美国的国家就是中国。”以下不属于当时中国崛起原因的是( )

A.对经济体制改革的不断深入 B.通过《中华人民共和国民法典》

C.法制建设进入新的发展时期 D.遵循和平发展理念积极开展外交

11.1963年3月5日,毛泽东题词:“向雷锋同志学习”,随后全国掀起了学习雷锋先进事迹的热潮。此后每年的3月5日成为学雷锋纪念日。雷锋纪念日的设立有助于( )

A.唤醒国民民族危机意识和爱国意识 B.发扬不怕困难、敢于牺牲的精神

C.激发人们爱科学、爱劳动的积极性 D.全社会形成热爱社会主义的氛围

12.下列关于新中国的法治建设进程排序正确的是

①制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》

②第一次完整地提出“依法治国,建设社会主义法治国家”,将以往“建设社会主义法制国家” 改为“建设社会主义法治国家”

③中国特色社会主义法律体系的形成,是中国特色社会主义制度走向成熟的重要标志,为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础

④《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法

⑤通过了《中华人民共和国民法典》,被称为“社会生活的百科全书”

A.①②③④⑤ B.①④②⑤③ C.①②④③⑤ D.②①④⑤③

13.习近平说:“我希望通过学习焦裕禄精神,为推进党和人民事业发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大正能量。”这种“正能量”指的是

A.天下兴亡,匹夫有责的精神 B.实事求是,敢为人先的精神

C.万众一心、共御外侮的精神 D.无私奉献、为民服务的精神

14.20世纪60年代,“铁人”王进喜曾说“宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田”,以王进喜为杰出代表的大庆工人用实际行动诠释了艰苦奋斗、奋发图强的时代精神。属于这个时代的先进典型和英雄模范人物还有( )

①邱少云 ②雷锋 ③焦裕禄 ④李四光

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

15.新中国成立后,社会主义民主与法制建设取得重要进展。如图反映的会议( )

①通过了《中华人民共和国宪法》 ②标志着人民代表大会制度正式建立

③确立新中国的立法制度、司法制度 ④开始了新中国法治建设的历程

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.我国在1988年、1993年、1999年、2004年先后通过宪法修正案,调整、充实1982年宪法的内容,使这部国家根本大法能够适应不断发展变化的社会情况”,这说明中国

A.现代化发展使宪法逐步完善 B.形成以宪法为核心的法律体系框架

C.确立“依法治国”方略 D.宪法是国家的根本大法

17.在五四宪法起草初期,毛泽东为起草人员开列了许多国家的宪法资料。他认为,法国1946年宪法可代表较先进的资产阶级内阁制宪法,罗马尼亚、波兰等国家的宪法较新,德国和捷克的宪法体例上有特点。这表明,毛泽东主张新中国宪法要( )

A.发动人民广泛参与制宪 B.参考各国法制建设的经验

C.体现民主和社会主义原则 D.保障新民主主义革命成果

18.下表反映了当代中国社会主义精神文明建设任务的变化,这一变化( )

1986年 培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高整个中华民族的思想

1996年 形成把国家和人民利益放在首位,而又充分尊重公民个人合法利益的社会主义义利观、思想道德素质和科学文化素质

2012年 积极培育和践行社会主义核心价值观

A.适应了现代化建设需要 B.提高了社会的文明程度

C.促进了科学技术的发展 D.推动了工作重心的转移

19.下表为1949年至2004年间包含“消费者”“卫生”“安全生产”“环境保护”等关键词的国家级法规数供统计情况。据此可知新中国( )

年代 1949—1954 1955—1959 1960—1964 1965—1969 1970—1974 1975—1979 1980—1984 1985—1989 1990—1994 1995—1999 2000—2004

“消费者” 1 2 1 2 0 3 53 128 222 336 384

“卫生” 34 41 41 12 6 146 516 888 1293 1123 1657

“安全生产” 2 4 5 2 1 22 114 207 275 211 410

“环境保护” 0 0 0 0 1 16 174 302 388 414 728

合计 37 47 47 16 8 187 857 1525 2178 2084 3179

1949—2004年包含关键词的国家级法规数量统计表

A.依法治国成为法治建设基本方针 B.社会发展推动了国计民生的改善

C.特色社会主义法律体系渐趋完备 D.专项立法工作呈现出渐进的特点

20.1950年,中国《土地改革法》规定:“实行农民的土地所有制……保护富农所有自耕和雇人耕种的土地及其他财产。”《婚姻法》确立了“婚姻自由、一夫一妻、男女平等”的原则。《工会法》明确工会有代表工人同企业订立集体合同和维护工人切身利益的广泛权利。这些规定( )

①有利于巩固人民民主革命成果②为新中国的法制建设创造了条件

③为国家工业化建设开辟了道路④重新构建新中国的国家政治架构

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19 世纪 70 年代,德国统一后,资本主义经济迅速发展,一系列社会问题也随之出现。工业生产中的伤亡事故频繁,工人生活与健康状况不断恶化。与此同时,工人阶级的力量迅速壮大,工人运动日益高涨。俾斯麦政府通过立法为工人提供社会保障。自 1883 年起,俾斯麦政府相继颁布了《疾病保险法》《事故保险法》《老年人与伤残者保险法》,为工人及其家属、工伤者提供医疗保障,同时也为老年人及伤残者提供养老金和津贴。

———摘编自孙炳辉、郑寅达《德国史纲》

材料二 十一届三中全会后,全国人大先后通过了《中外合资经营企业法》《经济合同法》《商标法》等几部重要法律。 1982 年宪法颁布后,通过了《涉外经济合同法》《反不正当竞争法》《公司法》《消费者权益保护法》等。此后,全国人大先后将“国家实行社会主义市场经济”、“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”、“实行依法治国,建设社会主义法治国家”、“国家尊重和保障人权”、“公民的合法的私有财产不受侵犯”等写入宪法。

———摘编自许安标《新中国 70 年立法的成就与经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析俾斯麦政府进行社会立法的背景并做出简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放时期中国加强立法的主要原因,并说明这一时期中国加强立法的积极意义。

(3)综合上述材料,谈谈对中国推进国家治理体系和治理能力现代化的启示。

22.观察图片材料,完成下列要求。

(1)请你结合图片及所学知识,概括三个法典所反映的社会属性及它们之间关系。

(2)请你结合自己已有的历史学科素养谈谈三个民法典的历史价值。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从明中叶开始,位于江南三角洲低地地区的小农从事养蚕和制丝业,位于微高地地区的小农则从事棉花种植和棉织业。他们通过为该地区城市繁荣的纺织业(丝织业、棉织业)供给原料和中间产品,得以贴补家计中的不足部分。随着人口的骤增和无数中小城市的形成,江南三角洲地区开始出现严重的粮食短缺现象,不得不从外部输入稻米。从此江南将粮仓地位让给了新开发的湖广地区,自己则继续发展为商业和手工业(尤其是纺织业)的中心。

——摘编自吴金成《从社会变迁视角对明中期史的再认识》

材料二 工业革命以来,英国的粮食问题日益突出。为了解决粮食供应问题,英国掀起了开凿运河和修建铁路的高潮,到19世纪中期曼彻斯特成为著名的运河、铁路枢纽。1839年反谷物法同盟在曼彻斯特建泣,同盟人员进行了大量宣传鼓动工作,创办刊物,要求自由贸易,反对贸易保护主义,在全英进行反谷物法的演讲、游行示威。1846年皮尔政府废除《谷物法》后,英国从国外市场大量进口小麦。当粮食歉收、谷物价格上涨发生骚乱时,政府便会发出命令严禁囤积居奇,采取措施规范谷物交易。粮食问题的基本解决,不仅推动了英国城市化,而且有利于社会的稳定,工业革命的深入推进。

——摘编自贾情《第一次工业革命时期英国城市粮食供应问题研究》

材料三 2020年9月,全国人大常委会启动了为期一个多月的珍惜粮食、反对浪费专题调研,旨在加快建立法治化长效机制,为全社会确立餐饮消费、日常食物消费的基本行为准则。2021年4月29日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《中华人民共和国反食品浪费法》,自公布之日起施行。

——摘编自央视新闻网

(1)根据材料一并结合所学知识,说明明中叶江南三角洲地区粮食出现严重短缺的原因,并简析该地区产业结构变化产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国为解决粮食供应问题采取的措施。

(3)结合上述材料,说明《中华人民共和国反食品浪费法》颁布的现实意义。

参考答案:

1.A

2.B

3.A

4.C

5.A

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.D

12.C

13.D

14.D

15.A

16.A

17.C

18.A

19.B

20.A

21.(1)背景:①社会贫富差距扩大,劳资矛盾尖锐。②工人为争取生存权而斗争,工人运动和社会主义运动兴起。③为维护资本主义的持续发展,通过社会立法保障民众的基本权利。评价:①从 19 世纪中后期到 20 世纪初,德国社会立法和社会福利方面取得了长足进步,福利制度成为资本主义工业文明的一大社会成果。②这些社会立法从法律上保障了社会底层民众的基本权利,改善了工人的生活条件,发挥了缓和阶级矛盾、化解社会冲突的作用。③但是,没有从根本上实现社会的公平公正,也没有消弭工人与资本家之间的矛盾与冲突。

(2)原因:①改革开放以来,我国以经济建设为中心;②国际形势主要表现为和平与发展。意义: 改革开放时期我国立法适应了国家以经济建设为中心的发展需要,使国家和社会生活各方面实现了有法可依,形成中国特色的社会主义法律体系;充分实现人民当家做主,为中国特色社会主义现代化建设保驾护航。

(3)启示:推进国家治理体系和治理能力现代化要加强法制建设;要认真研究和借鉴国外的有益经验;要与社会发展相一致;要维护人民的利益;要立足于国情。

22.(1)社会属性:图一是古代维护奴隶主阶级的法律汇编;图二是近代维护资产阶级的法律汇编;图三是当代中国保护人民利益的社会主义性质的法律汇编。关系:选择性借鉴与发展创新的关系。

(2)历史价值:①图一使罗马法成为系统完整的法律体系,为近代欧美资产阶级立法产生影响,是当代法律制度原则的源头;②图二确立现代民法体系,成为多国编纂民法典的蓝本;③图三是影响14亿中国人社会生活的百科全书,是新时代中国特色社会主义法治进程中科学立法、民主立法、依法立法的重要里程碑,也是全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家,不断提升国家治理体系和治理能力现代化的重大举措;④本题三个民法典都是保护私权利的法律总汇,既适用于当时社会需要,也对后世法治建设产生巨大影响;⑤民法典不只是法律条文的汇编,更是一个民族对生存发展民生关键问题的基本立场。

23.(1)原因:棉花、蚕桑等经济作物的种植面积扩大;大量人口从事工商业使粮食产量难以提升;城市发展、人口骤增,粮食需求量增加。

影响:江南成为工商业中心;商品经济发展,资本主义萌芽产生;商人地位提高,传统的抑商观念及社会等级秩序受到冲击;反封建民主思想萌芽;商业和城市的繁荣为文学艺术的发展提供了条件

(2)措施:使用先进交通工具——轮船、火车,便利商品流通;成立反谷物法同盟,主张自由贸易,敦促政府废除《谷物法》;发布命令严禁囤积居奇,规范谷物交易;重视农业生产技术;立法推进圈地运动,土地得到充分利用。

(3)有利于防止食品浪费,保障国家粮食安全;便于弘扬中华民族传统美德,践行社会主义核心价值观;节约资源,保护环境,促进经济社会可持续发展;推动社会形成健康的消费风气等。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理