2024年中考历史复习二轮专题练习 中国现代史(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年中考历史复习二轮专题练习 中国现代史(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 493.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 10:18:52 | ||

图片预览

文档简介

2024年中考历史复习专题练习★★

中国现代史

本试卷共4页,33小题,满分100分。考试用时80分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的准考证号、姓名、考场号和座位号填写在答题卡上。用2B铅笔在“考场号”和“座位号”栏相应位置填涂自己的考场号和座位号。将条形码粘贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试题上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生务必保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共30 小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.1949年3月,中国妇女第一次全国代表大会在北平召开,这是中国妇女界有史以来第一次全国规模的盛大会议,毛泽东等中央领导同志接见了全体代表,周恩来为大会题词:“努力生产,打破封建。”该会议的召开( )

A.体现了党的工作重心转移 B.实现了妇女的完全解放

C.顺应了社会主义建设需要 D.凝聚了国家发展的力量

2.第一届全国政协600多名代表讨论《共同纲领(草案)》时,很少没有发言的,也很少有发言不被重视的;凡是紧要且能够办到的建议,都被采纳。这表明,《共同纲领》的制定过程( )

A.保障了各民族权利平等

B.体现了民主协商精神

C.确定了国家政权的性质

D.起到了宪法的作用

3.人民企盼已久的独立、统一的新民主主义的新中国,终于诞生了。广大工农劳动群众满怀翻身的喜悦。青年学生和知识分子欢欣鼓舞,大批参加革命工作。许多人要求重新学习,改变旧思想,以适应变化了的情况。据此可知,新中国成立( )

A.提高了工人地位

B.带来了崭新气象

C.实现了全国解放

D.改变了革命任务

4.题4图所示歌词体现了20世纪五十年代中国人民( )

题4图

A.爱好和平,打击外来侵略

B.热情好客,彰显礼仪风范

C.士气旺盛,武器装备精良

D.努力生产,踊跃支援前线

5.一方面,工业上用的原料,特别是轻工业的原料,例如:棉花、烟草、甘蔗等,必须由农业来供应;另一方面,工人吃的粮食,也必须由农业来供应。这说明土地改革运动( )

A.为工业化建设准备了条件

B.扩大了工业化所需市场

C.提高了农民的生产积极性

D.巩固了新生的人民政权

6.题6图在1950年第一届年画创作奖评选中获得了甲等奖。该作品( )

题6图 《劳动换来光荣》

A.继承了传统文人画风格

B.推动了社会主义工业建设

C.反映了群众的建设热情

D.表明了土地改革基本完成

7. 1952和1953年,一方面,国家调整大学专业,大力重组工科大学;另一方面,大批高校和中专毕业生响应国家号召,奔赴工业建设的最前线,甚至提前一年毕业分配。这反映出当时( )

A.三大改造全国顺利完成

B.工业化建设的迫切需要

C.计划经济已经初具规模

D.全国人民代表大会召开

8.题8图是1953年11月王守忠的“当选证书”。这可以印证( )

题8图

A.人民民主原则得到落实

B.政治协商制度覆盖面广

C.社会主义改造基本完成

D.社会主义法制体系完善

9.题9表是“中国某一时期不同所有制企业总产值对比表”(单位:%)。这里的“某一时期”最可能是指( )

年代 全民 集体 公私合营 私营 个体手工业

开始年 41.5 3.2 4 30.7 20.6

结束年 54.5 17.1 27.2 0.04 1.16

题9表

A.三大改造时期

B.“一五”计划时期

C.人民公社化运动时期

D.改革开放时期

10.1956年,主持全国经济建设的陈云在中共八大会议指出:“改变工商企业间的购销关系,必须保存一定数量的分散生产和分散经营,改变市场管理办法,价格政策要有利于生产,适当改变计划管理的方法。”这表明当时中国( )

A.社会主要矛盾发生变化

B.要求实行对外开放政策

C.社会主义改造尚不彻底

D.注重探索社会主义道路

11.1960年,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,以调整农、轻、重之间的比例关系,压缩基本建设规模,缩短重工业战线,节俭财政支出,等等。这一方针实施的主要背景是( )

A.国民经济发展严重困难

B.三大改造的完成

C.“文化大革命”的发动

D.中共八大的召开

12.在全面建设社会主义时期,涌现出了党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋;《人民日报》记者还采写了关于“铁人”精神和红旗渠精神的通讯报道。这表明当时( )

A.国际环境已出现了和平稳定

B.文化领域出现了繁荣的景象

C.已经形成了完整的工业体系

D.形成了艰苦奋斗的社会风貌

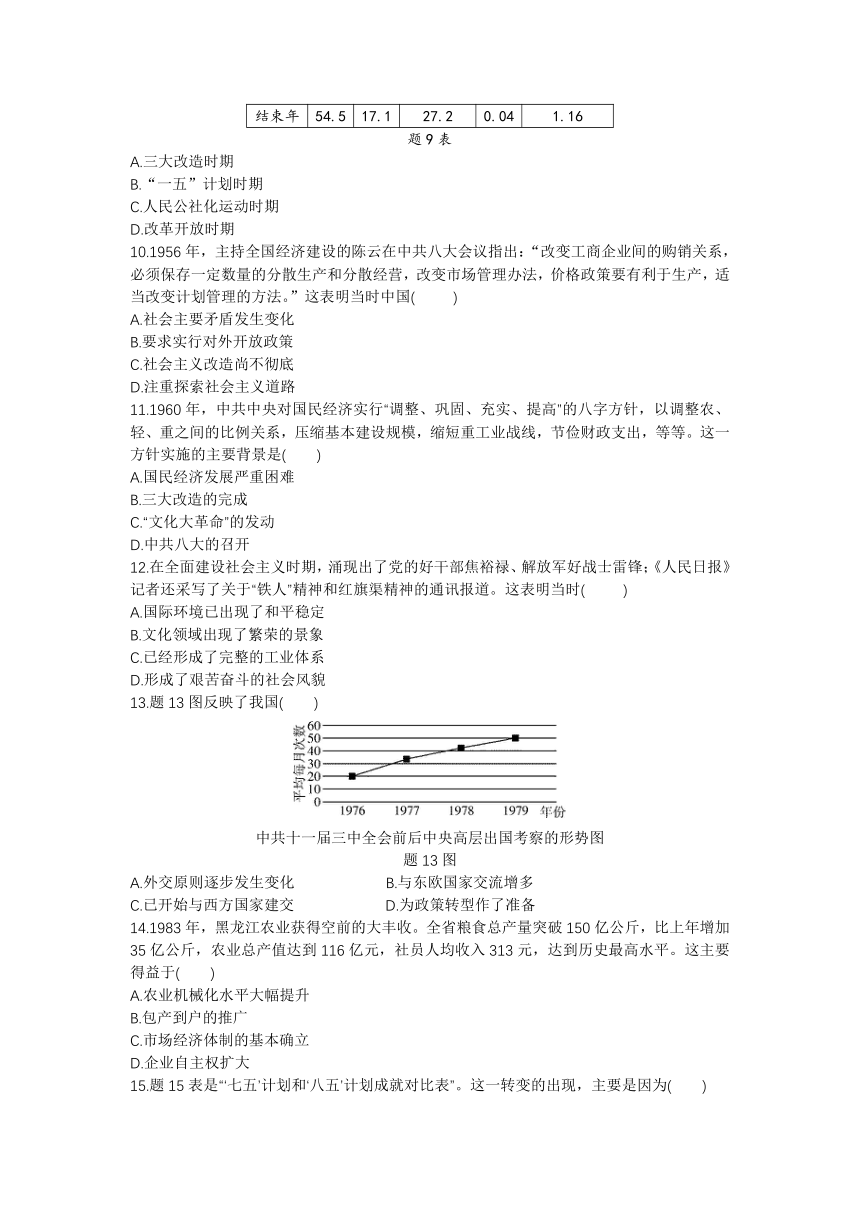

13.题13图反映了我国( )

中共十一届三中全会前后中央高层出国考察的形势图

题13图

A.外交原则逐步发生变化 B.与东欧国家交流增多

C.已开始与西方国家建交 D.为政策转型作了准备

14.1983年,黑龙江农业获得空前的大丰收。全省粮食总产量突破150亿公斤,比上年增加35亿公斤,农业总产值达到116亿元,社员人均收入313元,达到历史最高水平。这主要得益于( )

A.农业机械化水平大幅提升

B.包产到户的推广

C.市场经济体制的基本确立

D.企业自主权扩大

15.题15表是“‘七五’计划和‘八五’计划成就对比表”。这一转变的出现,主要是因为( )

成 就 “七五”计划(1986—1990年) “八五”计划(1991—1995年)

国民生产总值年均增长率 7.8% 12%

对外贸易年均增长率 10.6% 19.5%

年出口额占世界商品贸易比重 1.6% 3%

题15表

A.改革开放的提出与实施 B.经济特区的建立与发展

C.中国加入世界贸易组织 D.社会主义市场经济建设

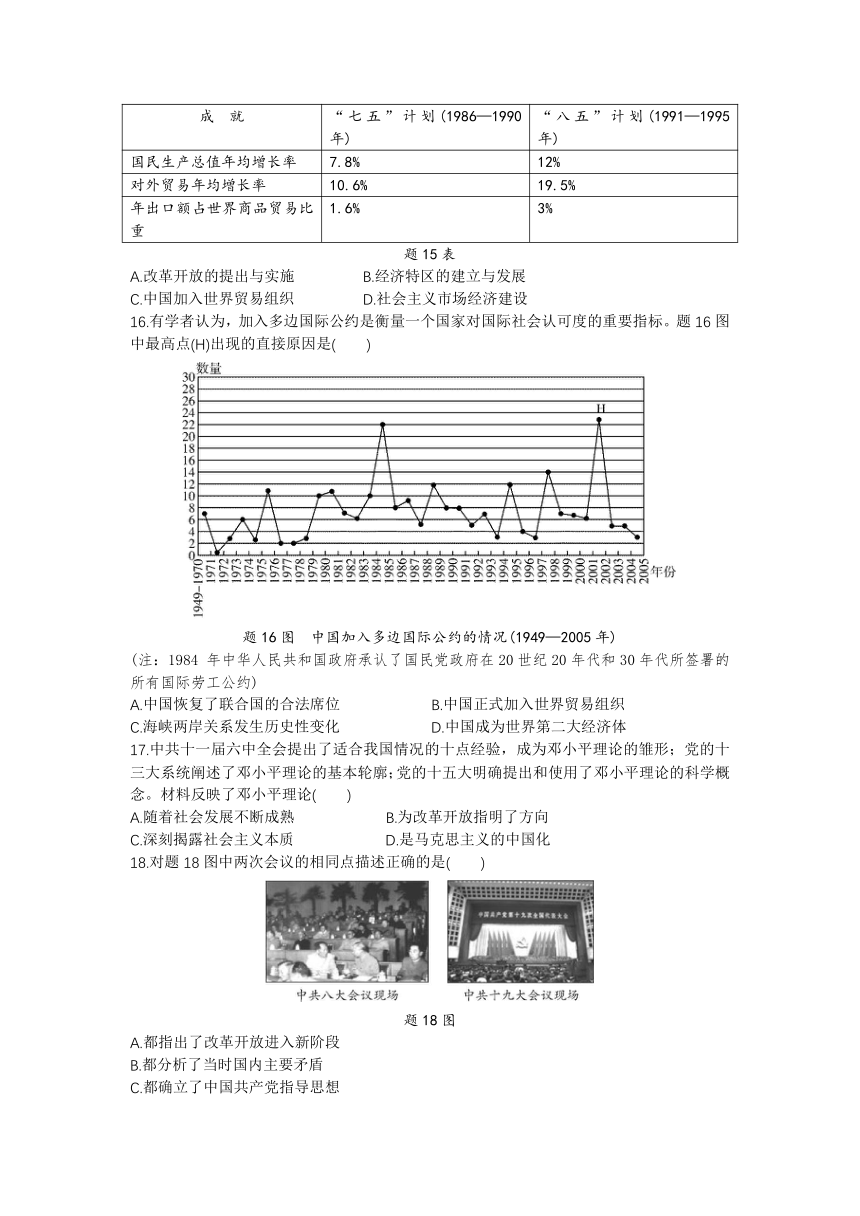

16.有学者认为,加入多边国际公约是衡量一个国家对国际社会认可度的重要指标。题16图中最高点(H)出现的直接原因是( )

题16图 中国加入多边国际公约的情况(1949—2005年)

(注:1984 年中华人民共和国政府承认了国民党政府在20世纪20年代和30年代所签署的所有国际劳工公约)

A.中国恢复了联合国的合法席位 B.中国正式加入世界贸易组织

C.海峡两岸关系发生历史性变化 D.中国成为世界第二大经济体

17.中共十一届六中全会提出了适合我国情况的十点经验,成为邓小平理论的雏形;党的十三大系统阐述了邓小平理论的基本轮廓;党的十五大明确提出和使用了邓小平理论的科学概念。材料反映了邓小平理论( )

A.随着社会发展不断成熟 B.为改革开放指明了方向

C.深刻揭露社会主义本质 D.是马克思主义的中国化

18.对题18图中两次会议的相同点描述正确的是( )

题18图

A.都指出了改革开放进入新阶段

B.都分析了当时国内主要矛盾

C.都确立了中国共产党指导思想

D.都制定了国民经济发展计划

19.2021年2月25日,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。习近平新时代中国特色社会主义思想为脱贫攻坚提供了规范性力量、建设性作用;脱贫攻坚伟大实践为进一步发展习近平新时代中国特色社会主义思想提供源泉、积蓄能量。这说明( )

A.文化软实力的重要性 B.我国已实现全面小康

C.理论与实践相互促进 D.脱贫需要有精神指引

20.1949年《共同纲领》明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治。”1954年,民族区域自治制度明确载入宪法,此后历次宪法修改都坚持实行这一制度。1984年,六届全国人大二次会议通过了《民族区域自治法》。这说明民族区域自治( )

A.有充分的法律保障

B.和谐了民族关系

C.促进了法制化建设

D.发展了民族经济

21.自2023年2月20日起,在粤港澳大湾区工作的内地6类人才可以申办往来港澳人才签注,在签注有效期内可以不限次数往来港澳,每次在香港或者澳门停留不超过30天。这一政策( )

A.改变了港澳的经济制度

B.稳定了粤港澳的社会治安

C.导致了内地人才的外流

D.加强了大湾区的内部联系

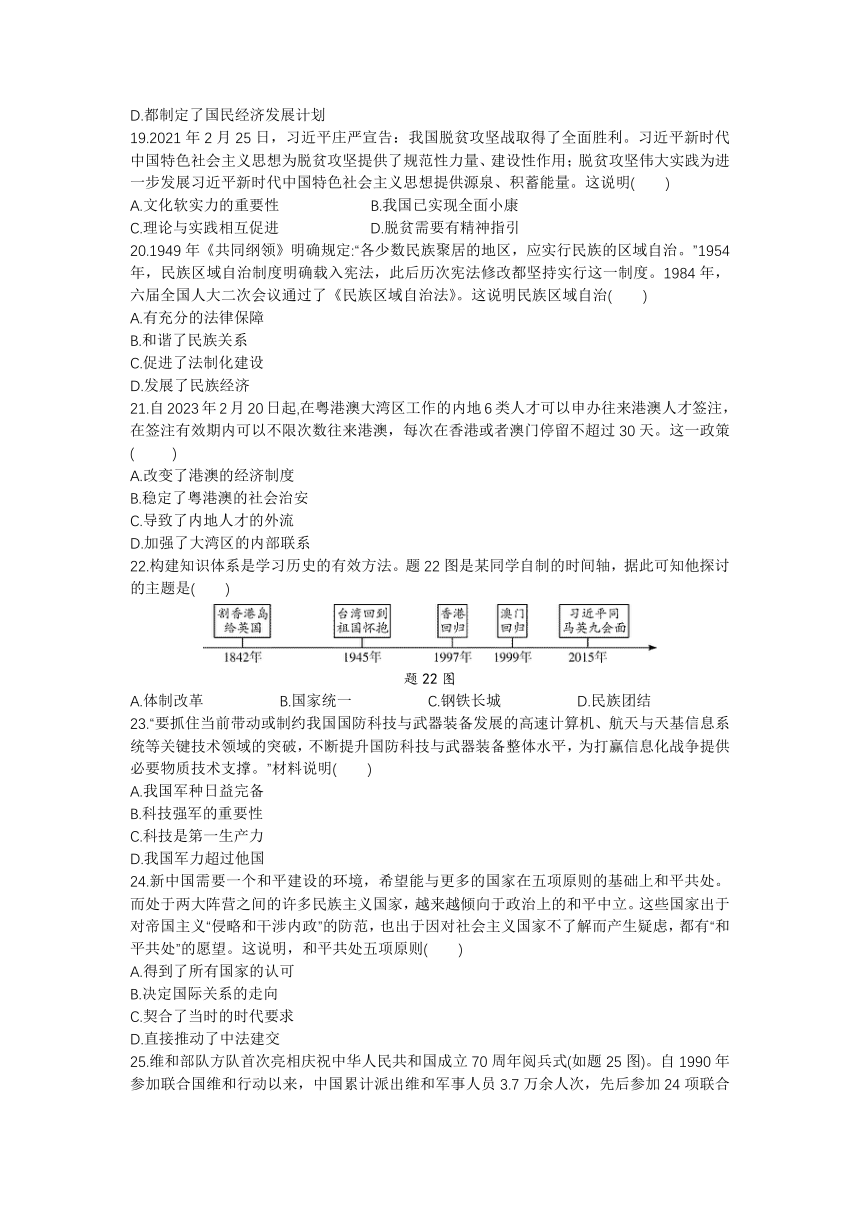

22.构建知识体系是学习历史的有效方法。题22图是某同学自制的时间轴,据此可知他探讨的主题是( )

题22图

A.体制改革 B.国家统一 C.钢铁长城 D.民族团结

23.“要抓住当前带动或制约我国国防科技与武器装备发展的高速计算机、航天与天基信息系统等关键技术领域的突破,不断提升国防科技与武器装备整体水平,为打赢信息化战争提供必要物质技术支撑。”材料说明( )

A.我国军种日益完备

B.科技强军的重要性

C.科技是第一生产力

D.我国军力超过他国

24.新中国需要一个和平建设的环境,希望能与更多的国家在五项原则的基础上和平共处。而处于两大阵营之间的许多民族主义国家,越来越倾向于政治上的和平中立。这些国家出于对帝国主义“侵略和干涉内政”的防范,也出于因对社会主义国家不了解而产生疑虑,都有“和平共处”的愿望。这说明,和平共处五项原则( )

A.得到了所有国家的认可

B.决定国际关系的走向

C.契合了当时的时代要求

D.直接推动了中法建交

25.维和部队方队首次亮相庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式(如题25图)。自1990年参加联合国维和行动以来,中国累计派出维和军事人员3.7万余人次,先后参加24项联合国维和行动,是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家,也是联合国维和第二大出资国。这表明中国( )

题25图

A.主导联合国维和行动 B.深化与他国的军事合作

C.谋求政治强国的地位 D.树立负责任的大国形象

26.1970年,中国与美国之间不存在直接的双边贸易;1972年秋季广交会(中国出口商品交易会)中国邀请了150名美国客商,直接从美国进口约1.5亿美元商品。造成这种变化的原因是( )

A.改革开放的影响

B.经济全球化影响

C.中美建交的推动

D.中美关系正常化

27.1967年,在关于发射人造地球卫星的问题上,中央明确提出了如题27表所述的四个目标。这反映出此时的中国航天事业( )

目标 含义 解决方案

“上得去” 火箭能达到第一宇宙速度 减轻卫星的重量;选用长征一号火箭

“抓得住” 卫星能成功进入既定轨道 精选火箭的发射角度

“看得见” 地表可以肉眼观察到卫星 将卫星设计为72面球体,增加反光;添加“观测裙”,在卫星上天后撑开,以大面积增加阳光反射

“听得到” 向全世界播放音乐信号 选用歌曲《东方红》,并采用可靠性高、乐音嘹亮的电子音乐

题27表

A.向世界展示了大国实力 B.带有历史时期的烙印

C.服务于现实的军事需求 D.开创了航天史的奇迹

28.史料是历史学习的重要素材。一手史料是当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等。如果我们要研究袁隆平为我国粮食安全作出的贡献,以下可作为一手史料使用的是( )

A.《袁隆平传奇》 B.袁隆平遗留的手稿

C.电影作品《袁隆平》 D.某同学的课堂笔记

29.为了表达对被授予共和国勋章的英雄的敬意,社会人士特别撰词。题29图撰词内容所描述人物之所以获得称赞是因为( )

“呦呦鹿鸣,食野之蒿”。千载箴言作意邀。攻坚克难担使命,呕心沥血研青蒿。“我有嘉宾,德音孔昭”。利禄功名皆可抛。心中唯有百姓在,“诺奖”无愧百代豪!

题29图

A.大大提高了疟疾的治愈率 B.促进国防建设事业的发展

C.推动人类航天事业的发展 D.解决了上亿人口吃饭问题

30.题30表是2020年发布的近十年民生科技代表成果统计,对此理解正确的是( )

卫生健康 公共安全 防灾减灾

◆制定并推广了肝炎、心脑血管疾病等150余项疾病的诊疗指南、技术规范和防控策略 ◆超深井超大矿山安全开采、载人用特种设备在线故障预警等技术达到国际领先水平 ◆建立了3个地震预警示范区、实现预警时间6~8秒、预警盲区小于25公里

题30表

A.科技改善生活质量 B.科学研发消除隐患

C.科技引发自然问题 D.我国科技领先世界

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题14分,第33小题12分,共40分。

31.教材是课程的载体,不同时期的教科书体现出不同的时代特色。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 新中国成立初期的小学语文教材,关于党史、革命史和革命领袖的文章非常多,如《毛主席小时候是怎样学习的》,也有歌颂新生共和国欣欣向荣景象的,如《新中国的第一个女拖拉机手》。另外课本还大量选用了苏联文学作品。

材料二 在那个特殊时期,有的地方将政治、语文、音乐、美术合在一起,称“革命文艺课”,题31图是这个时期某些地区语文教材的封面和目录。

题31图

材料三

2004年,广东教育出版社编写的语文新教材中特设了“走近经济”单元,收录了经济学家王则柯的《钱》、茅于轼的《市场经济中新的道德和法治》等文章。爱情题材进入了中学语文教材,为当前教育补充了情感与人文的元素。在新教材中,环保意识、生态观念也得到更多体现,更加贴近生活 据统计,进入二十一世纪以来,人教版和北师大版小学语文教材中,外国选文分别有92篇和89篇,占所有课文的20%和16.8%,内容涉及科学、人文、自然、风物等各个方面,而且选文所涉及的国家以西方发达国家为主

——材料一、三均摘编自《中小学语文教材60年变迁:从政治挂帅到人性追问》

(1)根据材料一,概括新中国成立初期语文教材选材的特点,并结合所学知识,说明“课本还大量选用了苏联文学作品”的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,这个“特殊时期”语文教材体现的主要思想。(4分)

(3)根据材料三,指出进入二十一世纪后语文教材选材(内容)上的变化,并结合所学知识,分析产生这些变化的原因。(4分)

32.改革开放是我们党的一次伟大觉醒,是中国人民和中华民族发展史上的一次伟大革命。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 1978年12月的中共十一届三中全会,是后毛泽东时代中国政治和经济生活中的一个重要里程碑。这次会议标志着邓小平成为最高领导人,并通过了一些加速经济发展和对外开放的关键性决定。

——徐中约《中国近代史》

材料二 家庭联产承包责任制是特定社会经济条件下的历史选择,该种农业生产组织形式与传统的农业生产组织方式(大集体时期)相比具有较大的进步,在改变农村经济格局的同时,奠定了经济发展和后续改革的基础,调动了农业生产者的积极性,为我国农民脱贫起到了重要作用。

——中共中央党史研究室《简明党史知识》

材料三 见题32表。

飞机 家庭联产承包责任制 世界贸易组织 经济特区 城市化

浦东新区 “一带一路” 社会主义市场经济体制 邓小平 互联网

题32表

(1)根据材料一并结合所学知识指出,为何中共十一届三中全会是“中国政治和经济生活中的一个重要里程碑”?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括家庭联产承包责任制的进步作用。(4分)

(3)请从材料三中任选两个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词,并简述关键词之间的逻辑关联。(6分。要求:主题立意明确;关键词的选择应与主题保持逻辑上的一致性;文字说明逻辑清晰、史论结合。)

33.先进文化是指面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一

题33图

材料二 《中国诗词大会》采用竞猜、“飞花令”等比赛形式,让观众领略到古典诗词的韵律和意境之美;《国家宝藏》通过讲述文物的前世今生,让国宝“活起来”,让观众在一眼千年中感悟传统文化的深沉和厚重;《经典咏流传》以“和诗以歌”的形式将传统诗词经典与现代流行元素相融合,深度挖掘中华优秀传统文化蕴藏的人文情怀和价值理念。

——摘编自《新中国发展面对面》

材料三 目前,中国电视剧和图书年产量稳居世界第一,电影产量高居世界第二。2018年,全国电影总票房达到609.76亿元,国产电影产量为1 082部,总票房为378.97亿元,同比增长25.89%;全国艺术表演团体共演出312.46万场,国内观众达13.76亿人次,总收入达366.73亿元。

——摘编自刘金田《大国记忆》

(1)根据材料一和材料二,概括三个电视节目相似之处。(4分)

(2)三则材料共同反映了什么现象,结合所学知识分析该现象出现的原因。(6分)

(3)除上述内容以外,你认为新中国成立后,还有哪些社会主义文化需要大力弘扬,请举一例。(2分)

2024年高分突破历史总复习配套模块卷

中国现代史

一、选择题

1.D 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D 11.A 12.D 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A 21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.D 27.B 28.B 29.A 30.A

二、非选择题

31.(1)特点:①关于党史、革命史和革命领袖的较多;②歌颂新中国;③大量选用苏联文学作品。(任答两点即可,一点1分,共2分)原因:①中、苏同属共产党领导的社会主义国家;②中国借鉴苏联的建设经验;③“一五”计划中,苏联向中国援建大量项目。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(2)主要思想:①阶级斗争思想;②宣扬个人崇拜。(一点2分,共4分)

(3)变化:①增设关于经济的内容;②补充了情感与人文的元素;③体现环保意识、生态观念;④涉及科学、人文、自然、风物等各个方面;⑤涉及的国家以西方发达国家为主。(任答两点即可,一点1分,共2分)原因:①改革开放的不断深入;②中国加入世界贸易组织;③党和国家提倡科学发展观和新发展理念。(任答两点即可,一点1分,共2分)

32.(1)中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体。(4分)

(2)作用:①改变了农村经济格局;②调动了农民的生产积极性;③有利于农民脱贫;④推动了农村经济发展;⑤推动了城市经济体制改革。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(3)选词:经济特区、浦东新区。

主题:对外开放促进中国经济发展。

补充关键词:沿海开放城市。

简述:1980年,我国设立第一批经济特区,引进外资、先进技术和管理经验,推动我国经济的发展;1984年,我国开放天津等14个沿海城市,扩大这些城市对外开展经济活动的权限,以促进经济发展;1990年,我国建立浦东新区,浦东新区在很短的时间内成为令世人瞩目的国际经济、金融和贸易中心之一,并极大地推动了长江三角洲和整个长江流域的经济发展。(6分)

结论:实行对外开放,是根据经济发展需要制定的重大战略,有利于社会经济的发展。

33. (1)相似之处:①都以中国传统文化为载体,②都具有深厚的历史底蕴,③都运用现代科技手段对传统内容进行呈现,④都是文化类综艺节目,⑤能够提升观众的文化素养,受到观众的喜爱。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(2)表现:中国现代文化艺术事业有了进步,人民的精神文化生活日渐丰富。(2分)

原因:①改革开放的进行,国家经济水平的提升,人民收入的增加,促进了民众消费观念的变化,越加重视精神生活的质量;②由于第三次科技革命带来的信息化时代,也使文化艺术事业有了创新发展的技术条件,发展迅速;③文化艺术工作者的创新创作,使大量优秀的文艺作品问世;④我国悠久的历史底蕴和中华优秀传统文化的丰富内核也为优秀文艺作品的出现奠定了基础等。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(3)举例:中国传统节日、古文、古诗、词语、乐曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、传统体育等。(任举一例即可,2分)

中国现代史

本试卷共4页,33小题,满分100分。考试用时80分钟。

注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的准考证号、姓名、考场号和座位号填写在答题卡上。用2B铅笔在“考场号”和“座位号”栏相应位置填涂自己的考场号和座位号。将条形码粘贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试题上。

3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4.考生务必保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本大题共30 小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.1949年3月,中国妇女第一次全国代表大会在北平召开,这是中国妇女界有史以来第一次全国规模的盛大会议,毛泽东等中央领导同志接见了全体代表,周恩来为大会题词:“努力生产,打破封建。”该会议的召开( )

A.体现了党的工作重心转移 B.实现了妇女的完全解放

C.顺应了社会主义建设需要 D.凝聚了国家发展的力量

2.第一届全国政协600多名代表讨论《共同纲领(草案)》时,很少没有发言的,也很少有发言不被重视的;凡是紧要且能够办到的建议,都被采纳。这表明,《共同纲领》的制定过程( )

A.保障了各民族权利平等

B.体现了民主协商精神

C.确定了国家政权的性质

D.起到了宪法的作用

3.人民企盼已久的独立、统一的新民主主义的新中国,终于诞生了。广大工农劳动群众满怀翻身的喜悦。青年学生和知识分子欢欣鼓舞,大批参加革命工作。许多人要求重新学习,改变旧思想,以适应变化了的情况。据此可知,新中国成立( )

A.提高了工人地位

B.带来了崭新气象

C.实现了全国解放

D.改变了革命任务

4.题4图所示歌词体现了20世纪五十年代中国人民( )

题4图

A.爱好和平,打击外来侵略

B.热情好客,彰显礼仪风范

C.士气旺盛,武器装备精良

D.努力生产,踊跃支援前线

5.一方面,工业上用的原料,特别是轻工业的原料,例如:棉花、烟草、甘蔗等,必须由农业来供应;另一方面,工人吃的粮食,也必须由农业来供应。这说明土地改革运动( )

A.为工业化建设准备了条件

B.扩大了工业化所需市场

C.提高了农民的生产积极性

D.巩固了新生的人民政权

6.题6图在1950年第一届年画创作奖评选中获得了甲等奖。该作品( )

题6图 《劳动换来光荣》

A.继承了传统文人画风格

B.推动了社会主义工业建设

C.反映了群众的建设热情

D.表明了土地改革基本完成

7. 1952和1953年,一方面,国家调整大学专业,大力重组工科大学;另一方面,大批高校和中专毕业生响应国家号召,奔赴工业建设的最前线,甚至提前一年毕业分配。这反映出当时( )

A.三大改造全国顺利完成

B.工业化建设的迫切需要

C.计划经济已经初具规模

D.全国人民代表大会召开

8.题8图是1953年11月王守忠的“当选证书”。这可以印证( )

题8图

A.人民民主原则得到落实

B.政治协商制度覆盖面广

C.社会主义改造基本完成

D.社会主义法制体系完善

9.题9表是“中国某一时期不同所有制企业总产值对比表”(单位:%)。这里的“某一时期”最可能是指( )

年代 全民 集体 公私合营 私营 个体手工业

开始年 41.5 3.2 4 30.7 20.6

结束年 54.5 17.1 27.2 0.04 1.16

题9表

A.三大改造时期

B.“一五”计划时期

C.人民公社化运动时期

D.改革开放时期

10.1956年,主持全国经济建设的陈云在中共八大会议指出:“改变工商企业间的购销关系,必须保存一定数量的分散生产和分散经营,改变市场管理办法,价格政策要有利于生产,适当改变计划管理的方法。”这表明当时中国( )

A.社会主要矛盾发生变化

B.要求实行对外开放政策

C.社会主义改造尚不彻底

D.注重探索社会主义道路

11.1960年,中共中央对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,以调整农、轻、重之间的比例关系,压缩基本建设规模,缩短重工业战线,节俭财政支出,等等。这一方针实施的主要背景是( )

A.国民经济发展严重困难

B.三大改造的完成

C.“文化大革命”的发动

D.中共八大的召开

12.在全面建设社会主义时期,涌现出了党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋;《人民日报》记者还采写了关于“铁人”精神和红旗渠精神的通讯报道。这表明当时( )

A.国际环境已出现了和平稳定

B.文化领域出现了繁荣的景象

C.已经形成了完整的工业体系

D.形成了艰苦奋斗的社会风貌

13.题13图反映了我国( )

中共十一届三中全会前后中央高层出国考察的形势图

题13图

A.外交原则逐步发生变化 B.与东欧国家交流增多

C.已开始与西方国家建交 D.为政策转型作了准备

14.1983年,黑龙江农业获得空前的大丰收。全省粮食总产量突破150亿公斤,比上年增加35亿公斤,农业总产值达到116亿元,社员人均收入313元,达到历史最高水平。这主要得益于( )

A.农业机械化水平大幅提升

B.包产到户的推广

C.市场经济体制的基本确立

D.企业自主权扩大

15.题15表是“‘七五’计划和‘八五’计划成就对比表”。这一转变的出现,主要是因为( )

成 就 “七五”计划(1986—1990年) “八五”计划(1991—1995年)

国民生产总值年均增长率 7.8% 12%

对外贸易年均增长率 10.6% 19.5%

年出口额占世界商品贸易比重 1.6% 3%

题15表

A.改革开放的提出与实施 B.经济特区的建立与发展

C.中国加入世界贸易组织 D.社会主义市场经济建设

16.有学者认为,加入多边国际公约是衡量一个国家对国际社会认可度的重要指标。题16图中最高点(H)出现的直接原因是( )

题16图 中国加入多边国际公约的情况(1949—2005年)

(注:1984 年中华人民共和国政府承认了国民党政府在20世纪20年代和30年代所签署的所有国际劳工公约)

A.中国恢复了联合国的合法席位 B.中国正式加入世界贸易组织

C.海峡两岸关系发生历史性变化 D.中国成为世界第二大经济体

17.中共十一届六中全会提出了适合我国情况的十点经验,成为邓小平理论的雏形;党的十三大系统阐述了邓小平理论的基本轮廓;党的十五大明确提出和使用了邓小平理论的科学概念。材料反映了邓小平理论( )

A.随着社会发展不断成熟 B.为改革开放指明了方向

C.深刻揭露社会主义本质 D.是马克思主义的中国化

18.对题18图中两次会议的相同点描述正确的是( )

题18图

A.都指出了改革开放进入新阶段

B.都分析了当时国内主要矛盾

C.都确立了中国共产党指导思想

D.都制定了国民经济发展计划

19.2021年2月25日,习近平庄严宣告:我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。习近平新时代中国特色社会主义思想为脱贫攻坚提供了规范性力量、建设性作用;脱贫攻坚伟大实践为进一步发展习近平新时代中国特色社会主义思想提供源泉、积蓄能量。这说明( )

A.文化软实力的重要性 B.我国已实现全面小康

C.理论与实践相互促进 D.脱贫需要有精神指引

20.1949年《共同纲领》明确规定:“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治。”1954年,民族区域自治制度明确载入宪法,此后历次宪法修改都坚持实行这一制度。1984年,六届全国人大二次会议通过了《民族区域自治法》。这说明民族区域自治( )

A.有充分的法律保障

B.和谐了民族关系

C.促进了法制化建设

D.发展了民族经济

21.自2023年2月20日起,在粤港澳大湾区工作的内地6类人才可以申办往来港澳人才签注,在签注有效期内可以不限次数往来港澳,每次在香港或者澳门停留不超过30天。这一政策( )

A.改变了港澳的经济制度

B.稳定了粤港澳的社会治安

C.导致了内地人才的外流

D.加强了大湾区的内部联系

22.构建知识体系是学习历史的有效方法。题22图是某同学自制的时间轴,据此可知他探讨的主题是( )

题22图

A.体制改革 B.国家统一 C.钢铁长城 D.民族团结

23.“要抓住当前带动或制约我国国防科技与武器装备发展的高速计算机、航天与天基信息系统等关键技术领域的突破,不断提升国防科技与武器装备整体水平,为打赢信息化战争提供必要物质技术支撑。”材料说明( )

A.我国军种日益完备

B.科技强军的重要性

C.科技是第一生产力

D.我国军力超过他国

24.新中国需要一个和平建设的环境,希望能与更多的国家在五项原则的基础上和平共处。而处于两大阵营之间的许多民族主义国家,越来越倾向于政治上的和平中立。这些国家出于对帝国主义“侵略和干涉内政”的防范,也出于因对社会主义国家不了解而产生疑虑,都有“和平共处”的愿望。这说明,和平共处五项原则( )

A.得到了所有国家的认可

B.决定国际关系的走向

C.契合了当时的时代要求

D.直接推动了中法建交

25.维和部队方队首次亮相庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式(如题25图)。自1990年参加联合国维和行动以来,中国累计派出维和军事人员3.7万余人次,先后参加24项联合国维和行动,是联合国安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家,也是联合国维和第二大出资国。这表明中国( )

题25图

A.主导联合国维和行动 B.深化与他国的军事合作

C.谋求政治强国的地位 D.树立负责任的大国形象

26.1970年,中国与美国之间不存在直接的双边贸易;1972年秋季广交会(中国出口商品交易会)中国邀请了150名美国客商,直接从美国进口约1.5亿美元商品。造成这种变化的原因是( )

A.改革开放的影响

B.经济全球化影响

C.中美建交的推动

D.中美关系正常化

27.1967年,在关于发射人造地球卫星的问题上,中央明确提出了如题27表所述的四个目标。这反映出此时的中国航天事业( )

目标 含义 解决方案

“上得去” 火箭能达到第一宇宙速度 减轻卫星的重量;选用长征一号火箭

“抓得住” 卫星能成功进入既定轨道 精选火箭的发射角度

“看得见” 地表可以肉眼观察到卫星 将卫星设计为72面球体,增加反光;添加“观测裙”,在卫星上天后撑开,以大面积增加阳光反射

“听得到” 向全世界播放音乐信号 选用歌曲《东方红》,并采用可靠性高、乐音嘹亮的电子音乐

题27表

A.向世界展示了大国实力 B.带有历史时期的烙印

C.服务于现实的军事需求 D.开创了航天史的奇迹

28.史料是历史学习的重要素材。一手史料是当事人、亲历者直接记录或留下的资料和遗物、遗迹等。如果我们要研究袁隆平为我国粮食安全作出的贡献,以下可作为一手史料使用的是( )

A.《袁隆平传奇》 B.袁隆平遗留的手稿

C.电影作品《袁隆平》 D.某同学的课堂笔记

29.为了表达对被授予共和国勋章的英雄的敬意,社会人士特别撰词。题29图撰词内容所描述人物之所以获得称赞是因为( )

“呦呦鹿鸣,食野之蒿”。千载箴言作意邀。攻坚克难担使命,呕心沥血研青蒿。“我有嘉宾,德音孔昭”。利禄功名皆可抛。心中唯有百姓在,“诺奖”无愧百代豪!

题29图

A.大大提高了疟疾的治愈率 B.促进国防建设事业的发展

C.推动人类航天事业的发展 D.解决了上亿人口吃饭问题

30.题30表是2020年发布的近十年民生科技代表成果统计,对此理解正确的是( )

卫生健康 公共安全 防灾减灾

◆制定并推广了肝炎、心脑血管疾病等150余项疾病的诊疗指南、技术规范和防控策略 ◆超深井超大矿山安全开采、载人用特种设备在线故障预警等技术达到国际领先水平 ◆建立了3个地震预警示范区、实现预警时间6~8秒、预警盲区小于25公里

题30表

A.科技改善生活质量 B.科学研发消除隐患

C.科技引发自然问题 D.我国科技领先世界

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题14分,第33小题12分,共40分。

31.教材是课程的载体,不同时期的教科书体现出不同的时代特色。阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 新中国成立初期的小学语文教材,关于党史、革命史和革命领袖的文章非常多,如《毛主席小时候是怎样学习的》,也有歌颂新生共和国欣欣向荣景象的,如《新中国的第一个女拖拉机手》。另外课本还大量选用了苏联文学作品。

材料二 在那个特殊时期,有的地方将政治、语文、音乐、美术合在一起,称“革命文艺课”,题31图是这个时期某些地区语文教材的封面和目录。

题31图

材料三

2004年,广东教育出版社编写的语文新教材中特设了“走近经济”单元,收录了经济学家王则柯的《钱》、茅于轼的《市场经济中新的道德和法治》等文章。爱情题材进入了中学语文教材,为当前教育补充了情感与人文的元素。在新教材中,环保意识、生态观念也得到更多体现,更加贴近生活 据统计,进入二十一世纪以来,人教版和北师大版小学语文教材中,外国选文分别有92篇和89篇,占所有课文的20%和16.8%,内容涉及科学、人文、自然、风物等各个方面,而且选文所涉及的国家以西方发达国家为主

——材料一、三均摘编自《中小学语文教材60年变迁:从政治挂帅到人性追问》

(1)根据材料一,概括新中国成立初期语文教材选材的特点,并结合所学知识,说明“课本还大量选用了苏联文学作品”的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,这个“特殊时期”语文教材体现的主要思想。(4分)

(3)根据材料三,指出进入二十一世纪后语文教材选材(内容)上的变化,并结合所学知识,分析产生这些变化的原因。(4分)

32.改革开放是我们党的一次伟大觉醒,是中国人民和中华民族发展史上的一次伟大革命。阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 1978年12月的中共十一届三中全会,是后毛泽东时代中国政治和经济生活中的一个重要里程碑。这次会议标志着邓小平成为最高领导人,并通过了一些加速经济发展和对外开放的关键性决定。

——徐中约《中国近代史》

材料二 家庭联产承包责任制是特定社会经济条件下的历史选择,该种农业生产组织形式与传统的农业生产组织方式(大集体时期)相比具有较大的进步,在改变农村经济格局的同时,奠定了经济发展和后续改革的基础,调动了农业生产者的积极性,为我国农民脱贫起到了重要作用。

——中共中央党史研究室《简明党史知识》

材料三 见题32表。

飞机 家庭联产承包责任制 世界贸易组织 经济特区 城市化

浦东新区 “一带一路” 社会主义市场经济体制 邓小平 互联网

题32表

(1)根据材料一并结合所学知识指出,为何中共十一届三中全会是“中国政治和经济生活中的一个重要里程碑”?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括家庭联产承包责任制的进步作用。(4分)

(3)请从材料三中任选两个关键词,提炼一个主题,再补充一个符合该主题的关键词,并简述关键词之间的逻辑关联。(6分。要求:主题立意明确;关键词的选择应与主题保持逻辑上的一致性;文字说明逻辑清晰、史论结合。)

33.先进文化是指面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一

题33图

材料二 《中国诗词大会》采用竞猜、“飞花令”等比赛形式,让观众领略到古典诗词的韵律和意境之美;《国家宝藏》通过讲述文物的前世今生,让国宝“活起来”,让观众在一眼千年中感悟传统文化的深沉和厚重;《经典咏流传》以“和诗以歌”的形式将传统诗词经典与现代流行元素相融合,深度挖掘中华优秀传统文化蕴藏的人文情怀和价值理念。

——摘编自《新中国发展面对面》

材料三 目前,中国电视剧和图书年产量稳居世界第一,电影产量高居世界第二。2018年,全国电影总票房达到609.76亿元,国产电影产量为1 082部,总票房为378.97亿元,同比增长25.89%;全国艺术表演团体共演出312.46万场,国内观众达13.76亿人次,总收入达366.73亿元。

——摘编自刘金田《大国记忆》

(1)根据材料一和材料二,概括三个电视节目相似之处。(4分)

(2)三则材料共同反映了什么现象,结合所学知识分析该现象出现的原因。(6分)

(3)除上述内容以外,你认为新中国成立后,还有哪些社会主义文化需要大力弘扬,请举一例。(2分)

2024年高分突破历史总复习配套模块卷

中国现代史

一、选择题

1.D 2.B 3.B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D 11.A 12.D 13.D 14.B 15.D 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A 21.D 22.B 23.B 24.C 25.D 26.D 27.B 28.B 29.A 30.A

二、非选择题

31.(1)特点:①关于党史、革命史和革命领袖的较多;②歌颂新中国;③大量选用苏联文学作品。(任答两点即可,一点1分,共2分)原因:①中、苏同属共产党领导的社会主义国家;②中国借鉴苏联的建设经验;③“一五”计划中,苏联向中国援建大量项目。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(2)主要思想:①阶级斗争思想;②宣扬个人崇拜。(一点2分,共4分)

(3)变化:①增设关于经济的内容;②补充了情感与人文的元素;③体现环保意识、生态观念;④涉及科学、人文、自然、风物等各个方面;⑤涉及的国家以西方发达国家为主。(任答两点即可,一点1分,共2分)原因:①改革开放的不断深入;②中国加入世界贸易组织;③党和国家提倡科学发展观和新发展理念。(任答两点即可,一点1分,共2分)

32.(1)中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期,形成了以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体。(4分)

(2)作用:①改变了农村经济格局;②调动了农民的生产积极性;③有利于农民脱贫;④推动了农村经济发展;⑤推动了城市经济体制改革。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(3)选词:经济特区、浦东新区。

主题:对外开放促进中国经济发展。

补充关键词:沿海开放城市。

简述:1980年,我国设立第一批经济特区,引进外资、先进技术和管理经验,推动我国经济的发展;1984年,我国开放天津等14个沿海城市,扩大这些城市对外开展经济活动的权限,以促进经济发展;1990年,我国建立浦东新区,浦东新区在很短的时间内成为令世人瞩目的国际经济、金融和贸易中心之一,并极大地推动了长江三角洲和整个长江流域的经济发展。(6分)

结论:实行对外开放,是根据经济发展需要制定的重大战略,有利于社会经济的发展。

33. (1)相似之处:①都以中国传统文化为载体,②都具有深厚的历史底蕴,③都运用现代科技手段对传统内容进行呈现,④都是文化类综艺节目,⑤能够提升观众的文化素养,受到观众的喜爱。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(2)表现:中国现代文化艺术事业有了进步,人民的精神文化生活日渐丰富。(2分)

原因:①改革开放的进行,国家经济水平的提升,人民收入的增加,促进了民众消费观念的变化,越加重视精神生活的质量;②由于第三次科技革命带来的信息化时代,也使文化艺术事业有了创新发展的技术条件,发展迅速;③文化艺术工作者的创新创作,使大量优秀的文艺作品问世;④我国悠久的历史底蕴和中华优秀传统文化的丰富内核也为优秀文艺作品的出现奠定了基础等。(任答两点即可,一点2分,共4分)

(3)举例:中国传统节日、古文、古诗、词语、乐曲、赋、民族音乐、民族戏剧、曲艺、国画、书法、传统体育等。(任举一例即可,2分)

同课章节目录