1.2人口迁移的特点及影响因素同步练习(含解析)2023——2024学年高中地理中图版(2019)必修第二册

文档属性

| 名称 | 1.2人口迁移的特点及影响因素同步练习(含解析)2023——2024学年高中地理中图版(2019)必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1023.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.2 人口迁移的特点及影响因素同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

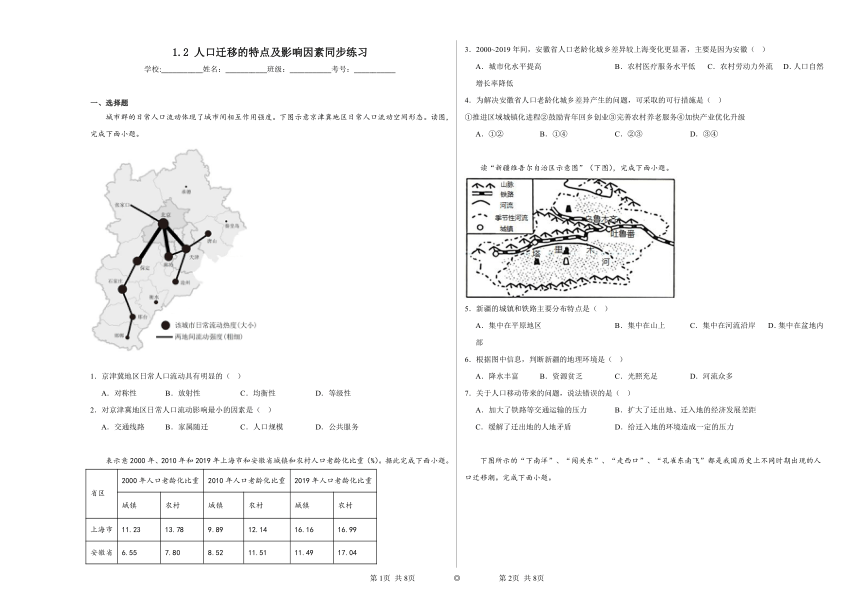

城市群的日常人口流动体现了城市间相互作用强度。下图示意京津冀地区日常人口流动空间形态。读图,完成下面小题。

1.京津冀地区日常人口流动具有明显的( )

A.对称性 B.放射性 C.均衡性 D.等级性

2.对京津冀地区日常人口流动影响最小的因素是( )

A.交通线路 B.家属随迁 C.人口规模 D.公共服务

表示意2000年、2010年和2019年上海市和安徽省城镇和农村人口老龄化比重(%)。据此完成下面小题。

省区 2000年人口老龄化比重 2010年人口老龄化比重 2019年人口老龄化比重

城镇 农村 城镇 农村 城镇 农村

上海市 11.23 13.78 9.89 12.14 16.16 16.99

安徽省 6.55 7.80 8.52 11.51 11.49 17.04

3.2000~2019年间,安徽省人口老龄化城乡差异较上海变化更显著,主要是因为安徽( )

A.城市化水平提高 B.农村医疗服务水平低 C.农村劳动力外流 D.人口自然增长率降低

4.为解决安徽省人口老龄化城乡差异产生的问题,可采取的可行措施是( )

①推进区域城镇化进程②鼓励青年回乡创业③完善农村养老服务④加快产业优化升级

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

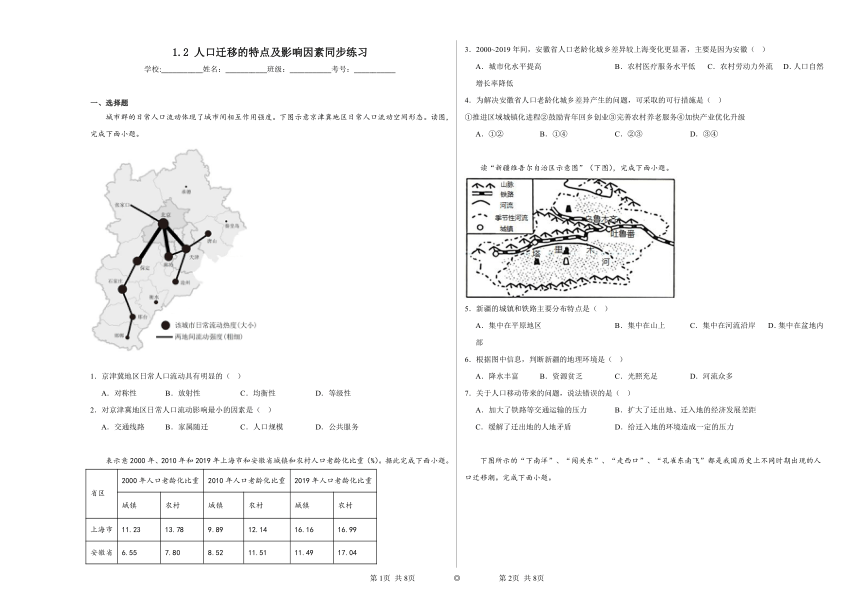

读“新疆维吾尔自治区示意图”(下图),完成下面小题。

5.新疆的城镇和铁路主要分布特点是( )

A.集中在平原地区 B.集中在山上 C.集中在河流沿岸 D.集中在盆地内部

6.根据图中信息,判断新疆的地理环境是( )

A.降水丰富 B.资源贫乏 C.光照充足 D.河流众多

7.关于人口移动带来的问题,说法错误的是( )

A.加大了铁路等交通运输的压力 B.扩大了迁出地、迁入地的经济发展差距

C.缓解了迁出地的人地矛盾 D.给迁入地的环境造成一定的压力

下图所示的“下南洋”、“闯关东”、“走西口”、“孔雀东南飞”都是我国历史上不同时期出现的人口迁移潮。完成下面小题。

8.按人口迁移空间范围分类( )

A.“闯关东”、“孔雀东南飞”为国内人口迁移 B.“下南洋”、“孔雀东南飞”为国际人口迁移

C.“走西口”、“下南洋”为国内人口迁移 D.“闯关东”、“走西口”为国际人口迁移

9.影响“孔雀东南飞”人口迁移现象的主要因素是( )

A.自然环境因素 B.经济因素 C.社会文化因素 D.政治因素

10.“孔雀东南飞”加大了珠江三角洲地区的生态环境压力。目前,为实现该区域的可持续发展,下列措施可行的是( )

A.禁止人口迁入 B.大量开发矿产及土地资源

C.实行产业转移及升级战略 D.扩大传统产业生产的规模

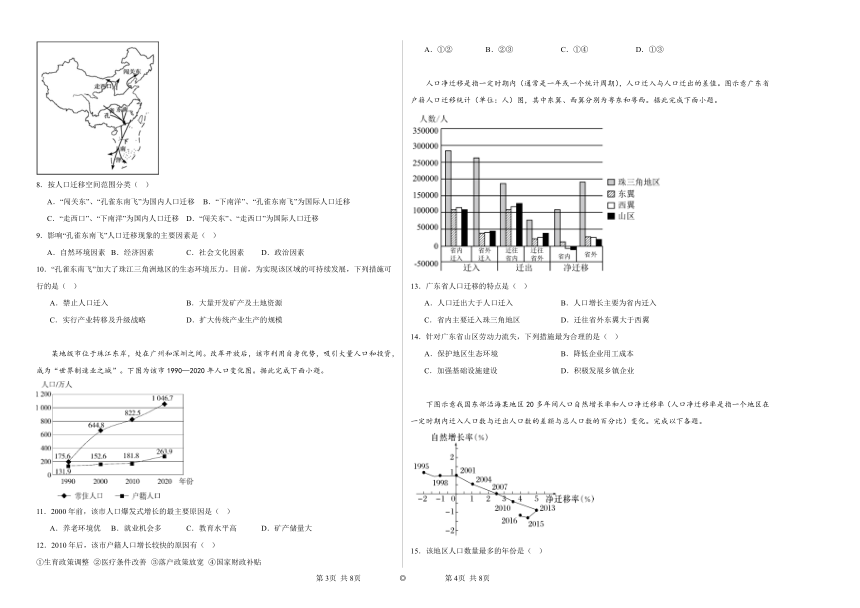

某地级市位于珠江东岸,处在广州和深圳之间。改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为“世界制造业之城”。下图为该市1990—2020年人口变化图。据此完成下面小题。

11.2000年前,该市人口爆发式增长的最主要原因是( )

A.养老环境优 B.就业机会多 C.教育水平高 D.矿产储量大

12.2010年后,该市户籍人口增长较快的原因有( )

①生育政策调整 ②医疗条件改善 ③落户政策放宽 ④国家财政补贴

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

人口净迁移是指一定时期内(通常是一年或一个统计周期),人口迁入与人口迁出的差值。图示意广东省户籍人口迁移统计(单位:人)图,其中东翼、西翼分别为粤东和粤西。据此完成下面小题。

13.广东省人口迁移的特点是( )

A.人口迁出大于人口迁入 B.人口增长主要为省内迁入

C.省内主要迁入珠三角地区 D.迁往省外东翼大于西翼

14.针对广东省山区劳动力流失,下列措施最为合理的是( )

A.保护地区生态环境 B.降低企业用工成本

C.加强基础设施建设 D.积极发展乡镇企业

下图示意我国东部沿海某地区20多年间人口自然增长率和人口净迁移率(人口净迁移率是指一个地区在一定时期内迁入人口数与迁出人口数的差额与总人口数的百分比)变化。完成以下各题。

15.该地区人口数量最多的年份是( )

A.2001年 B.2007年 C.2013年 D.2016年

16.2013年和2015年该地区人口增长特点发生显著逆转,主要原因是( )

①人口大量外迁②生态环境恶化③国家政策调整④产业升级与转移

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

二、综合题

17.阅读图文材料,完成下列问题。

《深圳市第七次全国人口普查公报》数据显示,深圳全市常住人口超过1756万人,人口增量位列全省第一,人口红利继续保持。人口增长有“量”也有“质”,高学历层次人才不断增多,每10万人中有28849人拥有大学文化程度,居全省第一。下图示意1980~2014年深圳市本科及以上高学历人才迁入数量与占比的年际变化。

(1)说出图示时段,深圳市高学历人才迁入情况。

(2)指出深圳市吸引高学历人才迁入的有利条件。

(3)简述大量高学历人才迁入对深圳产生的意义。

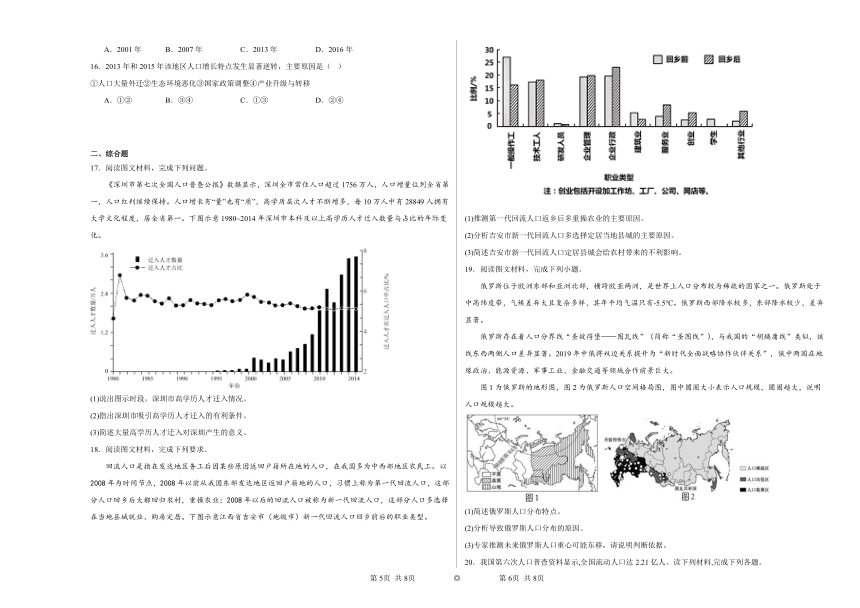

18.阅读图文材料,完成下列要求。

回流人口是指在发达地区务工后因某些原因返回户籍所在地的人口,在我国多为中西部地区农民工。以2008年为时间节点,2008年以前从我国东部发达地区返回户籍地的人口,习惯上称为第一代回流人口,这部分人口回乡后大都回归农村,重操农业;2008年以后的回流人口被称为新一代回流人口,这部分人口多选择在当地县城就业、购房定居。下图示意江西省吉安市(地级市)新一代回流人口回乡前后的职业类型。

(1)推测第一代回流人口返乡后多重操农业的主要原因。

(2)分析吉安市新一代回流人口多选择定居当地县城的主要原因。

(3)简述吉安市新一代回流人口定居县城会给农村带来的不利影响。

19.阅读图文材料,完成下列小题。

俄罗斯位于欧洲东部和亚洲北部,横跨欧亚两洲,是世界上人口分布较为稀疏的国家之一。俄罗斯处于中高纬度带,气候差异大且复杂多样,其年平均气温只有-5.5℃。俄罗斯西部降水较多,东部降水较少,差异显著。

俄罗斯存在着人口分界线“圣彼得堡——图瓦线”(简称“圣图线”),与我国的“胡焕庸线”类似,该线东西两侧人口差异显著。2019年中俄将双边关系提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”,俄中两国在地缘政治、能源资源、军事工业、金融交通等领域合作前景巨大。

图1为俄罗斯的地形图,图2为俄罗斯人口空间格局图,图中圆圈大小表示人口规模,圆圈越大,说明人口规模越大。

(1)简述俄罗斯人口分布特点。

(2)分析导致俄罗斯人口分布的原因。

(3)专家推测未来俄罗斯人口重心可能东移,请说明判断依据。

20.我国第六次人口普查资料显示,全国流动人口达2.21亿人。读下列材料,完成下列各题。

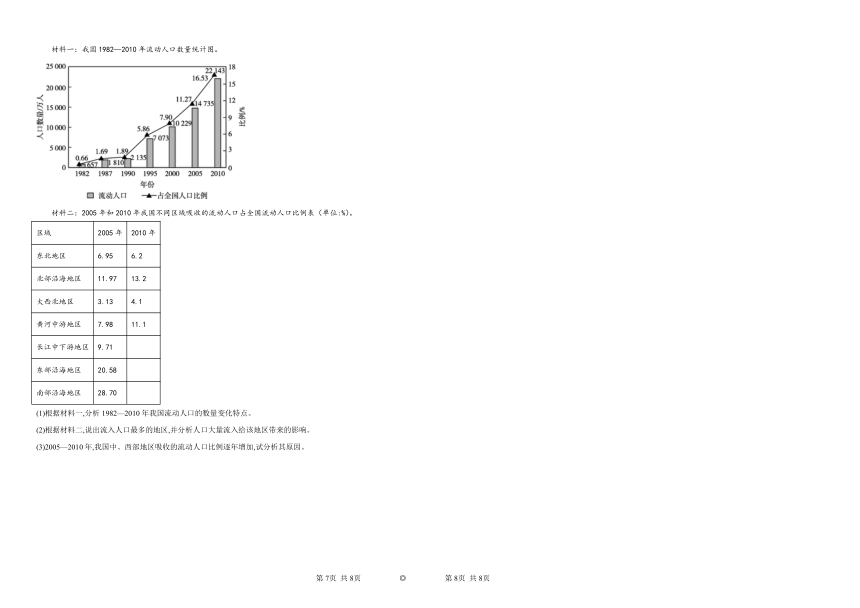

材料一:我国1982—2010年流动人口数量统计图。

材料二:2005年和2010年我国不同区域吸收的流动人口占全国流动人口比例表(单位:%)。

区域 2005年 2010年

东北地区 6.95 6.2

北部沿海地区 11.97 13.2

大西北地区 3.13 4.1

黄河中游地区 7.98 11.1

长江中下游地区 9.71

东部沿海地区 20.58

南部沿海地区 28.70

(1)根据材料一,分析1982—2010年我国流动人口的数量变化特点。

(2)根据材料二,说出流入人口最多的地区,并分析人口大量流入给该地区带来的影响。

(3)2005—2010年,我国中、西部地区吸收的流动人口比例逐年增加,试分析其原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D 2.B

【解析】1.由图可知,京津冀地区日常人口流动并未出现明显的对称中心或对称轴,A错误;北京向北基本没有放射,B错误;不同城市之间流动强度差异大,不均衡,C错误;北京流动热度较大,形成高等级的流动中心,天津、石家庄、保定、廊坊为次一级中心,其他城市等级更低,具有明显的等级性,D正确。故选D。

2.根据材料信息,城市群的日常人口流动体现了城市间相互作用强度。家人随迁主要是在区域内,而不易引起跨城市间的日常人口流动,B符合题意;交通线路是人口流动的载体,对城市间日常人口流动影响大,A不符题意;人口规模越大,往往涉及的人口流动越多,对城市间日常人口流动影响大,C不符题意;北京作为首都,公共服务完善,等级高,吸引周边人口流向北京寻求服务,因此公共服务对日常人口流动影响大,D不符题意。故选B。

【点睛】影响人口迁移的因素:自然环境因素:气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害;经济因素(主导):① 经济发展水平 ②交通和通讯的发展;社会因素:政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻。

3.C 4.C

【解析】3.据图示信息可知安徽省人口老龄化城乡差异较上海变化更显著主要体现在安徽省农村人口老龄化比重在图示时间内增长最快,由6.55变化到17.04,而安徽城镇人口老龄化增长速度相对较慢。安徽位于我国中部地区,相对东部地区经济欠发达,安徽农村经济更为落后,受经济因素影响,安徽农村劳动力外流严重,导致剩余老龄人口比重不断加大,C正确;图中只有人口老龄化比重信息,没有城市人口占总人口比重信息,无法得知安徽城市化水平提高与口老龄化城乡差异的联系,A错误;与农村医疗服务水平低无关,B错误;没有信息表明安徽人口自然增长率降低,排除D。故选C。

4.安徽省人口老龄化城乡差异主要体现在农村人口老龄化问题比城镇人口老龄化更为严重,推进区域城镇化进程会加速农村劳动力进入城镇,农村老龄人口比重会进一步上升,①错误;鼓励青年回乡创业会增加农村劳动力比重,减小老龄人口比重,②正确;针对日益严重的安徽农村人口老龄化问题,应完善农村养老服务,加强社会养老保障,③正确;加快产业优化升级不能缓解该问题,④错误。故选C。

【点睛】影响人口迁移的因素:影响人口迁移的因素:1、自然环境因素:气候、淡水、土壤、矿产等;2、社会经济因素:经济发展、交通和通信、文化教育、婚姻家庭等;3、政治因素:政策、社会变革、战争等。

5.C 6.C 7.B

【解析】5.新疆地处西北内陆,气候干旱,水资源短缺,城市分布多分布在山麓的绿洲上,城镇沿河、沿铁路线分布,C正确;新疆城镇分布多分散,不是集中分布;山上、山区平地少,水资源不足、温度变化大,不利于人居,ABD错误,故选C。

6.新疆地处西北内陆、气候干旱、降水少,地表径流少,晴天多,光照充足,C正确,AD错误;但新疆有丰富的矿产资源、太阳资源等,B错误,故选C。

7.人口流动增多会加大铁路等交通运输的压力,A正确,不符合题意;人口迁移会加强迁入区和迁出区的经济联系,利于缩小迁出地、迁入地的经济发展差距,B错误,符合题意;人口外迁可以缓解迁出地人多地少的人地矛盾,利于合理地利用土地资源,C正确,不符合题意;迁入地人口增加,给迁入地的环境造成一定的压力,D正确,不符合题意。故选B。

【点睛】新疆的城镇和铁路主要分布在塔里木盆地边缘山麓绿洲地带。因为盆地边缘的山麓有丰富的地表水和地下水,可以为发展农业生产和城镇居民生活提供丰富的水源。

8.A 9.B 10.C

【解析】8.我国历史上的“下南洋”是指我国人口向东南亚地区的迁移,属于国际人口迁移。“闯关东”“孔雀东南飞”“走西口”是国内人口迁移。故A正确,BCD错误。故选A。

9. “孔雀东南飞”的人口迁移现象出现在20世纪80年代后,主要是因为我国的东南沿海地区率先进行改革开放,经济发展迅速,就业机会增多,吸引了大量的人口迁入。即影响“孔雀东南飞”人口迁移现象的主要因素是经济因素,故B正确,自然环境因素、 社会文化因素、政治因素都不是主要因素,ACD错误。故选B。

10. 大量人口的迁入加大了珠江三角洲地区的环境压力,因此该区域应该加快产业转移,促进本地产业升级,从而缓解人口压力,C正确;禁止人口迁入不切实际,A错误;珠江三角洲矿产资源缺乏,B错误;该区域随着经济发展劳动力的用工成本不断增加,不适合扩大传统工业规模,因而应该加快产业转移,D错误。故选C。

【点睛】影响人口迁移的因素:人文因素:经济因素、政治、宗教、文化、战争等。自然因素:自然环境优美、气候宜人、资源丰富的地区吸引人口迁入。环境恶化、灾害频发、资源耗竭的地区人口大量迁出。

11.B 12.D

【解析】11.根据材料“改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为‘世界制造业之城’”可知,2000年前,该市经济发展使制造业得以发展,就业机会多,吸引了大量人口流入,使得人口爆发式增长,B正确;与养老环境和教育水平关系不大,AC错误;珠江东岸矿产资源较为贫乏,D错误。故选B。

12.生育政策调整和落户政策放宽,使得户籍人口增长较快,①③正确;2000—2010年,该市医疗条件也在改善,因此2010年后该市户籍人口增长较快与医疗条件改善关系不大,②错误;无相关信息提及国家财政补贴方面的措施,且财政补贴无法直接导致户籍人口增长,④错误。故选D。

【点睛】影响人口迁移的因素自然环境因素:气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害;经济因素(主导):①经济发展水平;②交通和通讯的发展;社会因素:政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻。

13.C 14.D

【解析】13.从净迁移的数据判断,人口迁入大于人口迁出,A错误;人口增长需要考虑人口迁入和人口迁出的差值,从净迁移的数据看,人口省外迁入大于省内迁入,B错误;由图可知,省内迁入部分珠三角地区远大于其余三个地区,C正确;迁往省外西翼大于东翼,D错误。故选C。

14.本题考查人口迁移的推拉力,要留住外迁的劳动力,需要增加山区的拉力,增加在山区地区的就业机会和收入水平,可以鼓励创业,增加乡镇企业,积极发展第三产业,D正确;保护地区生态环境、加强基础设施的建设只能改善家乡的条件,并不能强有力的吸引人口回流,提高收入水平,将增加企业的用工成本,ABC错误;故选D。

【点睛】影响人口迁移的因素自然环境因素:气候、淡水、土壤、矿产、自然灾害;社会经济因素:交通和通信、文化教育事业、婚姻和家庭;政治因素:政策、战争、政治变革。

15.D 16.B

【解析】15.人口增长率=人口自然增长率+人口净迁移率,1998年之前人口净迁移率与人口自然增长率之和为负值,1998—2016年人口净迁移率与人口自然增长率之和为正值(不包括1998年),说明该地区1995—1998年人口数量持续减少,1998年人口数量最少,1999—2016年人口数量持续增加,2016年人口数量最多,D正确,ABC错误。所以选D。

16.现阶段经济因素是影响人口迁移最主要的因素,2013年开始该地区人口净迁移率有所下降,但仍为正值,说明人口并没有大量外迁,只是人口迁入速度减缓,这与产业升级和劳动密集型产业向外转移有密切关系,①错误,④正确;2015年开始,该地区人口自然增长率由下降逆转为上升,这与国家人口政策调整有关,③正确;从环境问题分布看,城市或发达地区主要是环境污染,乡村或落后地区主要是生态破坏,而该地区位于我国东部沿海地区,故环境问题主要表现为环境污染,不会导致人口自然增长率增长、净迁移率为正值,②错误。所以选B。

【点睛】影响人口迁移的因素主要可以分为以下几类:自然环境因素。这包括气候、地形、水源、土壤和自然灾害等。例如,气候直接影响人类健康和农业生产,而自然灾害如洪水、地震等会导致人们被迫迁移。经济因素。这是最主要的社会因素,包括经济发展、城市规模及发展、交通和通信、文化教育。人们为了追求更好的经济收入或生活水平而进行迁移,例如,农村人口向城市的迁移。政治因素。这包括国家政策、战争、政治变革和政治中心改变等。政治不稳定或政策变化可能导致人口迁移,如战争、政治迫害或环境破坏。社会文化因素。这包括婚姻、家庭、文化教育和国际移民等。社会文化因素影响人们对生活质量和居住环境的期望。此外,人口迁移的原因还可以从“推拉理论”来理解,即迁移是由迁出地的推力(如环境恶化、经济机会少)和迁入地的拉力(如更好的经济机会、更宜居的环境)共同作用的结果。

17.(1)迁入的高学历人才数量总体呈增加趋势;迁入的高学历人才占比总体呈缓慢降低趋势。

(2)国家政策的支持,改革开放的前沿阵地,开放程度高;经济发展早、水平高,产业、文化更多元;各种人才吸引政策不断完善并落实,人才就业保障更牢靠;位于沿海地区,气候、环境较舒适等。

(3)有利于增加当地人才储备;促进深圳经济高质量发展;有利于加速深圳市高新科技产业的发展等。

【分析】本题以980~2014年深圳市本科及以上高学历人才迁入数量与占比的年际变化为材料,设置3道小题,涉及影响人口迁移的因素、人口迁移的影响等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)读图可知,深圳市本科及以上高学历人才迁入数量总体呈增加趋势;但迁入的高学历人才占比总体呈缓慢降低趋势。

(2)深圳是我国改革开放的前沿阵地,有国家政策的支持,开放程度高;改革开放后,深圳经济得到飞速发展,经济发展早、速度快,水平高,产业结构多元化,外来人口数量多,文化也更多元;深圳各种人才吸引政策不断完善并落实,使人才就业保障更牢靠,吸引力高学历人才迁入;深圳位于沿海地区,气候湿润、环境较舒适等。

(3)高学历人才均接受过高等教育,属于高素质劳动力,有利于增加当地人才储备;高技术工业等高精尖产业需要大量人才,高学历人才迁入可以促进深圳经济高质量发展、加速深圳市高新科技产业的发展等。

18.(1)掌握技能较少;文化教育水平较低;当地企业数量较少;务工期间积累的资金少,创业难。

(2)吉安市下辖县就业机会较多;县城公共服务、教育资源、居住环境等条件较农村好;县城距离农村户籍地较近;新一代回流人口收入水平较高,有能力在县城购房等。

(3)加速农村衰落;加快农村人口老龄化进程;造成农村劳动力短缺;带来留守儿童和空巢老人等问题。

【分析】本题考查我国人口迁移的影响因素及江西吉安流动人口回乡职业选择为材料,旨在考查考生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,培养学生综合思维、区域认知等学科核心素养。

【详解】(1)根据题干分析,第一代回流人口多为外出打工的农民工,这一部分人口由于当时的时代背景和受教育程度所限,其掌握技能较少,不利于在发达地区长期务工,且在外务工期间积累的资金较少,而这一部分人口由于各种各样的原因回流返乡后,当地由于经济发展较慢,企业数量较少,难以找到适合自己的工作,且由于积累的资金少,创业困难,所以第一代回流人口返乡后多重操农业。

(2)随着社会经济的发展,吉安市当地县城接受外地的产业转移后,能提供多种就业岗位,能满足较多返乡人员就业。与农村相比,县城的基础设施更完善,公共服务、教育资源、居住环境等条件均优于农村地区,从而使回流人员大多选择在县城生活。县城距离回流人员的户籍地较近,便于在县城落户;新一代回流人口由于在外工作多年或者从事行业收入水平较高,经济条件更好,有能力在县城购房、就业等。

(3)新一代回流人口定居县城,将使县城人口数量增加,大规模的农村人口外流,尤其是大量的青壮年劳动力外流,造成以农村社会主体老弱化,加快农村人口老龄化进程;造成大量的留守儿童和空巢老人,引起农村的社会问题;大量的青壮年劳动力外流,造成农村劳动力短缺,村庄建设用地空废化,加速农村衰落。

19.(1)俄罗斯人口分布不均衡;西南侧人口密度大,东北侧人口密度小(西多东少,南多北少)

(2)俄罗斯南部纬度低,气候较温暖,降水较多;地形开阔平坦,适宜人类生产生活;西南侧开发历史悠久;靠近大城市,距离欧洲西部较近,基础设施完善经济相对发达;工农业发达,就业机会多。

(3)东部矿产、土地等资源丰富,人口稀少;东南部与中国等东亚国家合作日渐紧密,就业机会较多;东部各项基础设施逐渐完善等。

【分析】本题以俄罗斯人口空间格局图为背景材料,涉及影响人口分布的因素与人口迁移的相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息的能力,体现了区域认知、综合思维以及地理实践力的地理学科核心素养。

【详解】(1)由材料可知,俄罗斯也存在着人口分界线“圣彼得堡—图瓦线”,图中圆圈大小表示人口规模,圆圈越大,说明人口规模越大,读图可知,西部与南部为人口密集区,圆圈大,而东部与北部为人口稀疏区,圆圈少,且圆圈小,说明西部地区多,东部地区少;南部地区多,北部地区少,集中分布在“圣彼得堡—图瓦线”的西南部;东北侧人口稀疏区面积大于西南侧人口均值区和聚集区。

(2)俄罗斯圣图线东北侧人口稀疏区形成的自然原因主要是气候、地貌的影响,东北部国土面积广大,地广人稀;纬度高,冬季寒冷而漫长,气候恶劣;东北部以高原山地为主,地形崎岖,冻土广布。俄罗斯南部地区纬度位置较低,气候较温和,降水较多,适宜人类活动;西南部以平原地形为主,地形平坦开阔,适宜种植业的发展和城市建设等,人口分布较多;西南部距离欧洲较近,开发历史悠久,基础设施完善、经济发展水平较高;大城市数量较多,工农业发展水平较高,就业机会较多等。

(3)根据第一题分析可知,俄罗斯东北部地广人稀;根据所学知识可知,俄罗斯东部地区土地和矿产资源丰富;随着东南部地区与东亚国家之间的合作变得更加紧密,经济快速发展,提供大量就业岗位,吸引大量外来人口;东部经济发展水平提高,基础设施不断完善等。

20.(1)流动人口数量、占全国人口比例持续增长;1990年之前流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅相对较小;1990年之后流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅明显变大。

(2)南部沿海地区。有利影响:增加劳动力;增强社会活力;推动产业升级,促进经济发展;推动城镇化进程。不利影响:产生交通拥堵、城市环境破坏、住房紧张以及就业困难、治安压力大等社会方面的问题。

(3)国家政策支持;中、西部地区经济发展加快;东南沿海劳动密集型产业和资金密集型产业向中、西部地区转移。

【分析】本题以我国流动人口数量统计图和不同区域吸收的流动人口占全国流动人口比例表为背景,涉及人口流动数据分析、人口流动的影响、人口回流的原因分析等,考查对图表信息的阅读与获取能力,知识的调动和运用能力,旨在培养学生的综合思维和区域认知等核心素养。

【详解】(1)结合图中数据可知,1982-2010年我国流动人口的数量变化特点为流动人口数量、占全国人口比例持续增长;1990年之前流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅相对较小;1990年之后流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅明显变大。

(2)结合表中数据可知,各区域中流入人口最多的是南部沿海地区。对流入地区的影响要从有利影响和不利影响两个方面分析。大量的人口流入南部沿海地区,带来的有利影响包括增加劳动力、增强社会活力、促进产业升级和经济发展、推动城镇化进程;不利影响是产生交通拥堵、城市环境破坏、住房紧张以及就业困难、治安压力大等社会方面的问题。

(3)我国中、西部地区吸收的流动人口比例逐年增加的原因主要从政策、经济发展水平、产业转移的角度分析。西部大开发政策及中、西部地区经济的快速发展,吸引大批的劳动力从东部回流到中、西部地区;另外,东南沿海劳动密集型产业和资金密集型产业向中、西部转移也是一个重要因素。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

城市群的日常人口流动体现了城市间相互作用强度。下图示意京津冀地区日常人口流动空间形态。读图,完成下面小题。

1.京津冀地区日常人口流动具有明显的( )

A.对称性 B.放射性 C.均衡性 D.等级性

2.对京津冀地区日常人口流动影响最小的因素是( )

A.交通线路 B.家属随迁 C.人口规模 D.公共服务

表示意2000年、2010年和2019年上海市和安徽省城镇和农村人口老龄化比重(%)。据此完成下面小题。

省区 2000年人口老龄化比重 2010年人口老龄化比重 2019年人口老龄化比重

城镇 农村 城镇 农村 城镇 农村

上海市 11.23 13.78 9.89 12.14 16.16 16.99

安徽省 6.55 7.80 8.52 11.51 11.49 17.04

3.2000~2019年间,安徽省人口老龄化城乡差异较上海变化更显著,主要是因为安徽( )

A.城市化水平提高 B.农村医疗服务水平低 C.农村劳动力外流 D.人口自然增长率降低

4.为解决安徽省人口老龄化城乡差异产生的问题,可采取的可行措施是( )

①推进区域城镇化进程②鼓励青年回乡创业③完善农村养老服务④加快产业优化升级

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

读“新疆维吾尔自治区示意图”(下图),完成下面小题。

5.新疆的城镇和铁路主要分布特点是( )

A.集中在平原地区 B.集中在山上 C.集中在河流沿岸 D.集中在盆地内部

6.根据图中信息,判断新疆的地理环境是( )

A.降水丰富 B.资源贫乏 C.光照充足 D.河流众多

7.关于人口移动带来的问题,说法错误的是( )

A.加大了铁路等交通运输的压力 B.扩大了迁出地、迁入地的经济发展差距

C.缓解了迁出地的人地矛盾 D.给迁入地的环境造成一定的压力

下图所示的“下南洋”、“闯关东”、“走西口”、“孔雀东南飞”都是我国历史上不同时期出现的人口迁移潮。完成下面小题。

8.按人口迁移空间范围分类( )

A.“闯关东”、“孔雀东南飞”为国内人口迁移 B.“下南洋”、“孔雀东南飞”为国际人口迁移

C.“走西口”、“下南洋”为国内人口迁移 D.“闯关东”、“走西口”为国际人口迁移

9.影响“孔雀东南飞”人口迁移现象的主要因素是( )

A.自然环境因素 B.经济因素 C.社会文化因素 D.政治因素

10.“孔雀东南飞”加大了珠江三角洲地区的生态环境压力。目前,为实现该区域的可持续发展,下列措施可行的是( )

A.禁止人口迁入 B.大量开发矿产及土地资源

C.实行产业转移及升级战略 D.扩大传统产业生产的规模

某地级市位于珠江东岸,处在广州和深圳之间。改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为“世界制造业之城”。下图为该市1990—2020年人口变化图。据此完成下面小题。

11.2000年前,该市人口爆发式增长的最主要原因是( )

A.养老环境优 B.就业机会多 C.教育水平高 D.矿产储量大

12.2010年后,该市户籍人口增长较快的原因有( )

①生育政策调整 ②医疗条件改善 ③落户政策放宽 ④国家财政补贴

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

人口净迁移是指一定时期内(通常是一年或一个统计周期),人口迁入与人口迁出的差值。图示意广东省户籍人口迁移统计(单位:人)图,其中东翼、西翼分别为粤东和粤西。据此完成下面小题。

13.广东省人口迁移的特点是( )

A.人口迁出大于人口迁入 B.人口增长主要为省内迁入

C.省内主要迁入珠三角地区 D.迁往省外东翼大于西翼

14.针对广东省山区劳动力流失,下列措施最为合理的是( )

A.保护地区生态环境 B.降低企业用工成本

C.加强基础设施建设 D.积极发展乡镇企业

下图示意我国东部沿海某地区20多年间人口自然增长率和人口净迁移率(人口净迁移率是指一个地区在一定时期内迁入人口数与迁出人口数的差额与总人口数的百分比)变化。完成以下各题。

15.该地区人口数量最多的年份是( )

A.2001年 B.2007年 C.2013年 D.2016年

16.2013年和2015年该地区人口增长特点发生显著逆转,主要原因是( )

①人口大量外迁②生态环境恶化③国家政策调整④产业升级与转移

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

二、综合题

17.阅读图文材料,完成下列问题。

《深圳市第七次全国人口普查公报》数据显示,深圳全市常住人口超过1756万人,人口增量位列全省第一,人口红利继续保持。人口增长有“量”也有“质”,高学历层次人才不断增多,每10万人中有28849人拥有大学文化程度,居全省第一。下图示意1980~2014年深圳市本科及以上高学历人才迁入数量与占比的年际变化。

(1)说出图示时段,深圳市高学历人才迁入情况。

(2)指出深圳市吸引高学历人才迁入的有利条件。

(3)简述大量高学历人才迁入对深圳产生的意义。

18.阅读图文材料,完成下列要求。

回流人口是指在发达地区务工后因某些原因返回户籍所在地的人口,在我国多为中西部地区农民工。以2008年为时间节点,2008年以前从我国东部发达地区返回户籍地的人口,习惯上称为第一代回流人口,这部分人口回乡后大都回归农村,重操农业;2008年以后的回流人口被称为新一代回流人口,这部分人口多选择在当地县城就业、购房定居。下图示意江西省吉安市(地级市)新一代回流人口回乡前后的职业类型。

(1)推测第一代回流人口返乡后多重操农业的主要原因。

(2)分析吉安市新一代回流人口多选择定居当地县城的主要原因。

(3)简述吉安市新一代回流人口定居县城会给农村带来的不利影响。

19.阅读图文材料,完成下列小题。

俄罗斯位于欧洲东部和亚洲北部,横跨欧亚两洲,是世界上人口分布较为稀疏的国家之一。俄罗斯处于中高纬度带,气候差异大且复杂多样,其年平均气温只有-5.5℃。俄罗斯西部降水较多,东部降水较少,差异显著。

俄罗斯存在着人口分界线“圣彼得堡——图瓦线”(简称“圣图线”),与我国的“胡焕庸线”类似,该线东西两侧人口差异显著。2019年中俄将双边关系提升为“新时代全面战略协作伙伴关系”,俄中两国在地缘政治、能源资源、军事工业、金融交通等领域合作前景巨大。

图1为俄罗斯的地形图,图2为俄罗斯人口空间格局图,图中圆圈大小表示人口规模,圆圈越大,说明人口规模越大。

(1)简述俄罗斯人口分布特点。

(2)分析导致俄罗斯人口分布的原因。

(3)专家推测未来俄罗斯人口重心可能东移,请说明判断依据。

20.我国第六次人口普查资料显示,全国流动人口达2.21亿人。读下列材料,完成下列各题。

材料一:我国1982—2010年流动人口数量统计图。

材料二:2005年和2010年我国不同区域吸收的流动人口占全国流动人口比例表(单位:%)。

区域 2005年 2010年

东北地区 6.95 6.2

北部沿海地区 11.97 13.2

大西北地区 3.13 4.1

黄河中游地区 7.98 11.1

长江中下游地区 9.71

东部沿海地区 20.58

南部沿海地区 28.70

(1)根据材料一,分析1982—2010年我国流动人口的数量变化特点。

(2)根据材料二,说出流入人口最多的地区,并分析人口大量流入给该地区带来的影响。

(3)2005—2010年,我国中、西部地区吸收的流动人口比例逐年增加,试分析其原因。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D 2.B

【解析】1.由图可知,京津冀地区日常人口流动并未出现明显的对称中心或对称轴,A错误;北京向北基本没有放射,B错误;不同城市之间流动强度差异大,不均衡,C错误;北京流动热度较大,形成高等级的流动中心,天津、石家庄、保定、廊坊为次一级中心,其他城市等级更低,具有明显的等级性,D正确。故选D。

2.根据材料信息,城市群的日常人口流动体现了城市间相互作用强度。家人随迁主要是在区域内,而不易引起跨城市间的日常人口流动,B符合题意;交通线路是人口流动的载体,对城市间日常人口流动影响大,A不符题意;人口规模越大,往往涉及的人口流动越多,对城市间日常人口流动影响大,C不符题意;北京作为首都,公共服务完善,等级高,吸引周边人口流向北京寻求服务,因此公共服务对日常人口流动影响大,D不符题意。故选B。

【点睛】影响人口迁移的因素:自然环境因素:气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害;经济因素(主导):① 经济发展水平 ②交通和通讯的发展;社会因素:政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻。

3.C 4.C

【解析】3.据图示信息可知安徽省人口老龄化城乡差异较上海变化更显著主要体现在安徽省农村人口老龄化比重在图示时间内增长最快,由6.55变化到17.04,而安徽城镇人口老龄化增长速度相对较慢。安徽位于我国中部地区,相对东部地区经济欠发达,安徽农村经济更为落后,受经济因素影响,安徽农村劳动力外流严重,导致剩余老龄人口比重不断加大,C正确;图中只有人口老龄化比重信息,没有城市人口占总人口比重信息,无法得知安徽城市化水平提高与口老龄化城乡差异的联系,A错误;与农村医疗服务水平低无关,B错误;没有信息表明安徽人口自然增长率降低,排除D。故选C。

4.安徽省人口老龄化城乡差异主要体现在农村人口老龄化问题比城镇人口老龄化更为严重,推进区域城镇化进程会加速农村劳动力进入城镇,农村老龄人口比重会进一步上升,①错误;鼓励青年回乡创业会增加农村劳动力比重,减小老龄人口比重,②正确;针对日益严重的安徽农村人口老龄化问题,应完善农村养老服务,加强社会养老保障,③正确;加快产业优化升级不能缓解该问题,④错误。故选C。

【点睛】影响人口迁移的因素:影响人口迁移的因素:1、自然环境因素:气候、淡水、土壤、矿产等;2、社会经济因素:经济发展、交通和通信、文化教育、婚姻家庭等;3、政治因素:政策、社会变革、战争等。

5.C 6.C 7.B

【解析】5.新疆地处西北内陆,气候干旱,水资源短缺,城市分布多分布在山麓的绿洲上,城镇沿河、沿铁路线分布,C正确;新疆城镇分布多分散,不是集中分布;山上、山区平地少,水资源不足、温度变化大,不利于人居,ABD错误,故选C。

6.新疆地处西北内陆、气候干旱、降水少,地表径流少,晴天多,光照充足,C正确,AD错误;但新疆有丰富的矿产资源、太阳资源等,B错误,故选C。

7.人口流动增多会加大铁路等交通运输的压力,A正确,不符合题意;人口迁移会加强迁入区和迁出区的经济联系,利于缩小迁出地、迁入地的经济发展差距,B错误,符合题意;人口外迁可以缓解迁出地人多地少的人地矛盾,利于合理地利用土地资源,C正确,不符合题意;迁入地人口增加,给迁入地的环境造成一定的压力,D正确,不符合题意。故选B。

【点睛】新疆的城镇和铁路主要分布在塔里木盆地边缘山麓绿洲地带。因为盆地边缘的山麓有丰富的地表水和地下水,可以为发展农业生产和城镇居民生活提供丰富的水源。

8.A 9.B 10.C

【解析】8.我国历史上的“下南洋”是指我国人口向东南亚地区的迁移,属于国际人口迁移。“闯关东”“孔雀东南飞”“走西口”是国内人口迁移。故A正确,BCD错误。故选A。

9. “孔雀东南飞”的人口迁移现象出现在20世纪80年代后,主要是因为我国的东南沿海地区率先进行改革开放,经济发展迅速,就业机会增多,吸引了大量的人口迁入。即影响“孔雀东南飞”人口迁移现象的主要因素是经济因素,故B正确,自然环境因素、 社会文化因素、政治因素都不是主要因素,ACD错误。故选B。

10. 大量人口的迁入加大了珠江三角洲地区的环境压力,因此该区域应该加快产业转移,促进本地产业升级,从而缓解人口压力,C正确;禁止人口迁入不切实际,A错误;珠江三角洲矿产资源缺乏,B错误;该区域随着经济发展劳动力的用工成本不断增加,不适合扩大传统工业规模,因而应该加快产业转移,D错误。故选C。

【点睛】影响人口迁移的因素:人文因素:经济因素、政治、宗教、文化、战争等。自然因素:自然环境优美、气候宜人、资源丰富的地区吸引人口迁入。环境恶化、灾害频发、资源耗竭的地区人口大量迁出。

11.B 12.D

【解析】11.根据材料“改革开放后,该市利用自身优势,吸引大量人口和投资,成为‘世界制造业之城’”可知,2000年前,该市经济发展使制造业得以发展,就业机会多,吸引了大量人口流入,使得人口爆发式增长,B正确;与养老环境和教育水平关系不大,AC错误;珠江东岸矿产资源较为贫乏,D错误。故选B。

12.生育政策调整和落户政策放宽,使得户籍人口增长较快,①③正确;2000—2010年,该市医疗条件也在改善,因此2010年后该市户籍人口增长较快与医疗条件改善关系不大,②错误;无相关信息提及国家财政补贴方面的措施,且财政补贴无法直接导致户籍人口增长,④错误。故选D。

【点睛】影响人口迁移的因素自然环境因素:气候、水源、土壤、矿产资源、自然灾害;经济因素(主导):①经济发展水平;②交通和通讯的发展;社会因素:政策、战争、社会变革、宗教信仰、文化教育的发展、家庭和婚姻。

13.C 14.D

【解析】13.从净迁移的数据判断,人口迁入大于人口迁出,A错误;人口增长需要考虑人口迁入和人口迁出的差值,从净迁移的数据看,人口省外迁入大于省内迁入,B错误;由图可知,省内迁入部分珠三角地区远大于其余三个地区,C正确;迁往省外西翼大于东翼,D错误。故选C。

14.本题考查人口迁移的推拉力,要留住外迁的劳动力,需要增加山区的拉力,增加在山区地区的就业机会和收入水平,可以鼓励创业,增加乡镇企业,积极发展第三产业,D正确;保护地区生态环境、加强基础设施的建设只能改善家乡的条件,并不能强有力的吸引人口回流,提高收入水平,将增加企业的用工成本,ABC错误;故选D。

【点睛】影响人口迁移的因素自然环境因素:气候、淡水、土壤、矿产、自然灾害;社会经济因素:交通和通信、文化教育事业、婚姻和家庭;政治因素:政策、战争、政治变革。

15.D 16.B

【解析】15.人口增长率=人口自然增长率+人口净迁移率,1998年之前人口净迁移率与人口自然增长率之和为负值,1998—2016年人口净迁移率与人口自然增长率之和为正值(不包括1998年),说明该地区1995—1998年人口数量持续减少,1998年人口数量最少,1999—2016年人口数量持续增加,2016年人口数量最多,D正确,ABC错误。所以选D。

16.现阶段经济因素是影响人口迁移最主要的因素,2013年开始该地区人口净迁移率有所下降,但仍为正值,说明人口并没有大量外迁,只是人口迁入速度减缓,这与产业升级和劳动密集型产业向外转移有密切关系,①错误,④正确;2015年开始,该地区人口自然增长率由下降逆转为上升,这与国家人口政策调整有关,③正确;从环境问题分布看,城市或发达地区主要是环境污染,乡村或落后地区主要是生态破坏,而该地区位于我国东部沿海地区,故环境问题主要表现为环境污染,不会导致人口自然增长率增长、净迁移率为正值,②错误。所以选B。

【点睛】影响人口迁移的因素主要可以分为以下几类:自然环境因素。这包括气候、地形、水源、土壤和自然灾害等。例如,气候直接影响人类健康和农业生产,而自然灾害如洪水、地震等会导致人们被迫迁移。经济因素。这是最主要的社会因素,包括经济发展、城市规模及发展、交通和通信、文化教育。人们为了追求更好的经济收入或生活水平而进行迁移,例如,农村人口向城市的迁移。政治因素。这包括国家政策、战争、政治变革和政治中心改变等。政治不稳定或政策变化可能导致人口迁移,如战争、政治迫害或环境破坏。社会文化因素。这包括婚姻、家庭、文化教育和国际移民等。社会文化因素影响人们对生活质量和居住环境的期望。此外,人口迁移的原因还可以从“推拉理论”来理解,即迁移是由迁出地的推力(如环境恶化、经济机会少)和迁入地的拉力(如更好的经济机会、更宜居的环境)共同作用的结果。

17.(1)迁入的高学历人才数量总体呈增加趋势;迁入的高学历人才占比总体呈缓慢降低趋势。

(2)国家政策的支持,改革开放的前沿阵地,开放程度高;经济发展早、水平高,产业、文化更多元;各种人才吸引政策不断完善并落实,人才就业保障更牢靠;位于沿海地区,气候、环境较舒适等。

(3)有利于增加当地人才储备;促进深圳经济高质量发展;有利于加速深圳市高新科技产业的发展等。

【分析】本题以980~2014年深圳市本科及以上高学历人才迁入数量与占比的年际变化为材料,设置3道小题,涉及影响人口迁移的因素、人口迁移的影响等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)读图可知,深圳市本科及以上高学历人才迁入数量总体呈增加趋势;但迁入的高学历人才占比总体呈缓慢降低趋势。

(2)深圳是我国改革开放的前沿阵地,有国家政策的支持,开放程度高;改革开放后,深圳经济得到飞速发展,经济发展早、速度快,水平高,产业结构多元化,外来人口数量多,文化也更多元;深圳各种人才吸引政策不断完善并落实,使人才就业保障更牢靠,吸引力高学历人才迁入;深圳位于沿海地区,气候湿润、环境较舒适等。

(3)高学历人才均接受过高等教育,属于高素质劳动力,有利于增加当地人才储备;高技术工业等高精尖产业需要大量人才,高学历人才迁入可以促进深圳经济高质量发展、加速深圳市高新科技产业的发展等。

18.(1)掌握技能较少;文化教育水平较低;当地企业数量较少;务工期间积累的资金少,创业难。

(2)吉安市下辖县就业机会较多;县城公共服务、教育资源、居住环境等条件较农村好;县城距离农村户籍地较近;新一代回流人口收入水平较高,有能力在县城购房等。

(3)加速农村衰落;加快农村人口老龄化进程;造成农村劳动力短缺;带来留守儿童和空巢老人等问题。

【分析】本题考查我国人口迁移的影响因素及江西吉安流动人口回乡职业选择为材料,旨在考查考生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,培养学生综合思维、区域认知等学科核心素养。

【详解】(1)根据题干分析,第一代回流人口多为外出打工的农民工,这一部分人口由于当时的时代背景和受教育程度所限,其掌握技能较少,不利于在发达地区长期务工,且在外务工期间积累的资金较少,而这一部分人口由于各种各样的原因回流返乡后,当地由于经济发展较慢,企业数量较少,难以找到适合自己的工作,且由于积累的资金少,创业困难,所以第一代回流人口返乡后多重操农业。

(2)随着社会经济的发展,吉安市当地县城接受外地的产业转移后,能提供多种就业岗位,能满足较多返乡人员就业。与农村相比,县城的基础设施更完善,公共服务、教育资源、居住环境等条件均优于农村地区,从而使回流人员大多选择在县城生活。县城距离回流人员的户籍地较近,便于在县城落户;新一代回流人口由于在外工作多年或者从事行业收入水平较高,经济条件更好,有能力在县城购房、就业等。

(3)新一代回流人口定居县城,将使县城人口数量增加,大规模的农村人口外流,尤其是大量的青壮年劳动力外流,造成以农村社会主体老弱化,加快农村人口老龄化进程;造成大量的留守儿童和空巢老人,引起农村的社会问题;大量的青壮年劳动力外流,造成农村劳动力短缺,村庄建设用地空废化,加速农村衰落。

19.(1)俄罗斯人口分布不均衡;西南侧人口密度大,东北侧人口密度小(西多东少,南多北少)

(2)俄罗斯南部纬度低,气候较温暖,降水较多;地形开阔平坦,适宜人类生产生活;西南侧开发历史悠久;靠近大城市,距离欧洲西部较近,基础设施完善经济相对发达;工农业发达,就业机会多。

(3)东部矿产、土地等资源丰富,人口稀少;东南部与中国等东亚国家合作日渐紧密,就业机会较多;东部各项基础设施逐渐完善等。

【分析】本题以俄罗斯人口空间格局图为背景材料,涉及影响人口分布的因素与人口迁移的相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息的能力,体现了区域认知、综合思维以及地理实践力的地理学科核心素养。

【详解】(1)由材料可知,俄罗斯也存在着人口分界线“圣彼得堡—图瓦线”,图中圆圈大小表示人口规模,圆圈越大,说明人口规模越大,读图可知,西部与南部为人口密集区,圆圈大,而东部与北部为人口稀疏区,圆圈少,且圆圈小,说明西部地区多,东部地区少;南部地区多,北部地区少,集中分布在“圣彼得堡—图瓦线”的西南部;东北侧人口稀疏区面积大于西南侧人口均值区和聚集区。

(2)俄罗斯圣图线东北侧人口稀疏区形成的自然原因主要是气候、地貌的影响,东北部国土面积广大,地广人稀;纬度高,冬季寒冷而漫长,气候恶劣;东北部以高原山地为主,地形崎岖,冻土广布。俄罗斯南部地区纬度位置较低,气候较温和,降水较多,适宜人类活动;西南部以平原地形为主,地形平坦开阔,适宜种植业的发展和城市建设等,人口分布较多;西南部距离欧洲较近,开发历史悠久,基础设施完善、经济发展水平较高;大城市数量较多,工农业发展水平较高,就业机会较多等。

(3)根据第一题分析可知,俄罗斯东北部地广人稀;根据所学知识可知,俄罗斯东部地区土地和矿产资源丰富;随着东南部地区与东亚国家之间的合作变得更加紧密,经济快速发展,提供大量就业岗位,吸引大量外来人口;东部经济发展水平提高,基础设施不断完善等。

20.(1)流动人口数量、占全国人口比例持续增长;1990年之前流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅相对较小;1990年之后流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅明显变大。

(2)南部沿海地区。有利影响:增加劳动力;增强社会活力;推动产业升级,促进经济发展;推动城镇化进程。不利影响:产生交通拥堵、城市环境破坏、住房紧张以及就业困难、治安压力大等社会方面的问题。

(3)国家政策支持;中、西部地区经济发展加快;东南沿海劳动密集型产业和资金密集型产业向中、西部地区转移。

【分析】本题以我国流动人口数量统计图和不同区域吸收的流动人口占全国流动人口比例表为背景,涉及人口流动数据分析、人口流动的影响、人口回流的原因分析等,考查对图表信息的阅读与获取能力,知识的调动和运用能力,旨在培养学生的综合思维和区域认知等核心素养。

【详解】(1)结合图中数据可知,1982-2010年我国流动人口的数量变化特点为流动人口数量、占全国人口比例持续增长;1990年之前流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅相对较小;1990年之后流动人口的数量和占全国人口的比例每年的增幅明显变大。

(2)结合表中数据可知,各区域中流入人口最多的是南部沿海地区。对流入地区的影响要从有利影响和不利影响两个方面分析。大量的人口流入南部沿海地区,带来的有利影响包括增加劳动力、增强社会活力、促进产业升级和经济发展、推动城镇化进程;不利影响是产生交通拥堵、城市环境破坏、住房紧张以及就业困难、治安压力大等社会方面的问题。

(3)我国中、西部地区吸收的流动人口比例逐年增加的原因主要从政策、经济发展水平、产业转移的角度分析。西部大开发政策及中、西部地区经济的快速发展,吸引大批的劳动力从东部回流到中、西部地区;另外,东南沿海劳动密集型产业和资金密集型产业向中、西部转移也是一个重要因素。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 人口分布、迁移与合理容量

- 第一节 人口分布的特点及影响因素

- 第二节 人口迁移的特点及影响因素

- 第三节 资源环境承载力与人口合理容量

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇内部的空间结构

- 第二节 地域文化与城乡景观

- 第三节 不同地区城镇化的过程和特点

- 第三章 产业区位选择

- 第一节 农业区位因素

- 第二节 工业区位因素

- 第三节 服务业区位因素

- 第四节 运输方式和交通布局与区域发展的关系

- 第四章 国土开发与保护

- 第一节 京津冀协同发展的地理背景

- 第二节 国家海洋权益与海洋发展战略

- 第三节 南海诸岛与钓鱼岛及其附属岛屿

- 第四节 地理信息技术的应用

- 第五章 人类面临的环境问题与可持续发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 协调人地关系与可持续发展