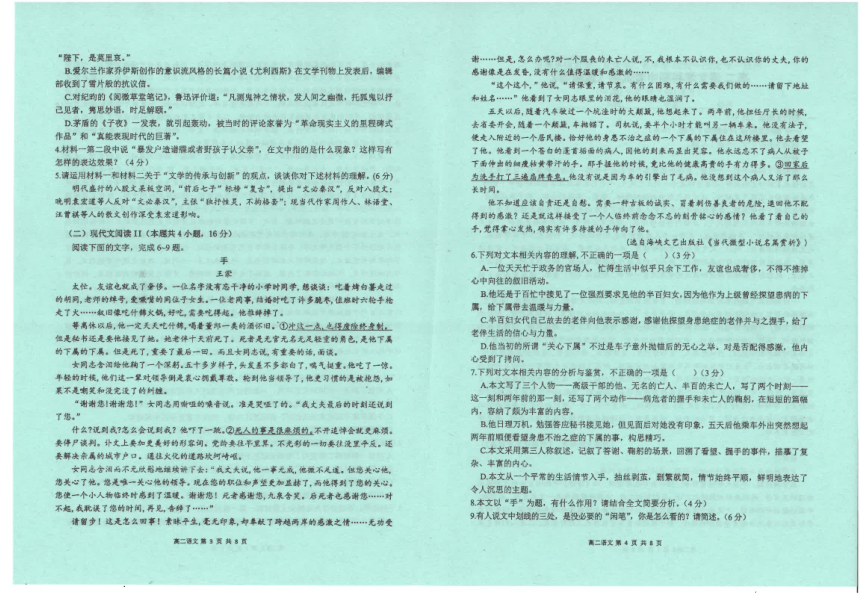

福建省福州2023-2024学年高二下学期4月期中考试语文试题(图片版无答案)

文档属性

| 名称 | 福建省福州2023-2024学年高二下学期4月期中考试语文试题(图片版无答案) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 968.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

福州中2023一2024学年第二学期第三学段期中者试

越来越自觉,对汉语语言的特,点与规律认识得越来越深入,比如正是由于佛教的传入,中围学

高一语文学科期中考试卷(试题卷)

者在翻译的过程中发现了汉语的双声、叠韵等特点,中促成了五绝、五律、七绝、七按等蓑具

(完卷160分钟满分150分)

汉语特色的坤歌形式的出现。但就总体而有,省典时翔的中国文学创新较为缓慢,更多.的是传

班级」

座号

姓名

求,一种文学新形式从出现到成热,大约需要数百年。之所以如此,一是由于古典时期生产力

一,现代文阅读(35分)

发展缓慢,人们的生活与情感变化也较为缓慢,二是中国文化的超稳定结构决定了当时的人钉

〔一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

不以创新为时尚,而更注重传承,狼多创新也都是在“复古”的旗号下进行的。那时的创新也

阅读下面的文字,完成15题

并非完全朝援以前的传纯,而是在传统的基璃上发展变化。

材料一:

五四以来,中图文学强调创新,文学的发展以不断“断裂”的形式展开,东四文学、左翼

我们要了解和评判一个作者,应该知道他郡个时代对于他那一英作品的意见,这些意见就

文学、解放区文学、十七年文学、“文革”文学、新时期文学、90年代文学,几乎每过一二十

是后世文艺批评史的材料,而在当时表示一种文艺风气。一个艺术家总在某些社会条件下创作,

年,中国文学的整体格局和面就都会发生巨大的变化。之所以发生如此剧烈的变化,前先与现

也总在某种文艺风气里创作。这个风气影响到他对题树、体裁、风格的去取,蛤予他以机会,

代中国的巨大变化密切柯关。中图由20世纪初风雨飘摇、列强环伺的旧中国,经过几代中图

周时也报制了他的范围。就是抗拒这个风气的人也受到它负和的支配,因为他不得不另出手眼

人艰苦卓绝的幸命、建设、政苹,如今已成为一个屹立于世界东方对全球有重要影响的新中国,

来逃避或桥正他所厌恶的风气。正像列许登堡所说,模仿有正有负,亦步亦趋是模仿,“反其

其河刷烈的变化可调是天翻她覆。其次,中国文学的创渐也与图外文艺思潮的巨大彩响密切相

道以行也是模仿”:圣佩韦也说,尽管一个人要推开角己所处的吟代,仍然免不了和它接触

关。在上世纪80年代,西方现代派文艺思潮在中厨风起云滴,对烫代主义与形式探索的热情

而且接触得很培实。所以,风气是创作里的潜势力,是作品的背景,而从作品本身不“定看得

极大地彩响了中国先蜂文学、子根文学等文艺思潮的崛起,剑新尤其是形式上的创新成为了级

清楚。我们阅读当时人所信带的理论,寿他们对其体作品的褒贬好恶,树立什么标准,授出什

多作家的自梵追求。但是对形武创新的热裹,也带来了另一个问题,那就是过于重视形式、技

么要求,就容易了解作者周谠的风气究竞是怎么一向事,好比从飞沙、麦浪、波纹里看出了凤

巧与叙述方式,而相对忽略了内容,起略了文学与中图现实、中国人生活的内在联系,同时对

的姿态。

西方元学的简单膜拜与单崇,也让中国文学在一定程度上丧失了主体性。

一时期的风气经过长时期而能保持,泛有枝本的变动,照流是传统。传統有情性,不背变,

新世纪以来,伴随普我们得予讲“中国故享”,很多中国作家开始将目光转向传统中国,

而摩物的演化又德它不得不以变应变,于是严生了一个相反相成的现象。传统不背变,因此济

注重从古代中国经典中汲取思想与文学资源,这极大地扭转了模仿西方文学的倾向,有利于中

性形成习惯,习惯升为规律,把常然作为当然油必然。传统不得不变,因此规律、习惯不断地

国作家打通古今隔调,传承中国文脉。但另一方面,我们也应该认识到,带鉴西方经典与猎鉴

相机破例,实际上作出种种妥协,来迁就事妆的演变。它把规袢解释得完,可以收容新风气:

中国经典一样,都只能是借鉴,而不能代替创造。“生活是创作的懒一源泉”,只有从丰禽复杂

免得因对杭而摇动地位。传统愈悠久,妥协愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要就愈迫切,

的中国现实中汲取营养,只有从蚌活真切的生命体验出发,我们才有可能创造出新的经典。

不再能委曲求全,于是田传统和新风气破裂而被它破坏。新风气的代兴也常有一个相反制成的

(摘编自李云雷:《文学的待承与创新》)

现兼。它一方面强调自己是舒新的东西,和不相容的原有传统立异;而另一方而要表示自己大

1.下列对原文相关内容的理解和分析,亚确的项是()(3分)

有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自。例知明、清的批评家要把《水浒》《儒

A要想了解某一时期的文艺风气,只能通过斑读当时人所信奉的理论。

林外史》等白话小说和《史记》《汉书》挂钩搭线,西方十七、十八世纪批评家也要把新兴的

8.“因此规律、习惯不断地相机破例”中的“相机被例”意为候应形势,改变常规。

长篇散文小说遥承古希職、罗马的史诗。这类暴发户造语牒或者野孩子认父亲的事例,在文学

C.中国作家不应追求形式创新,而应关注内容,关注平蕾复杂的中国现实。

史上数见不锌。

D借鉴西方文学让中国文学在一定程度上丧失了主体性,对此中国作家要有清醒该识。

(摘编自钱使书:《中国诗与中国画》)

2根据谟文内容,下列说法不确的一项是〔)(3分)

材料二:

A材料和衬料二都使用了举例论证的手法,具体有力地证明了论点。

文学前指示词前是一注花问施,也是一个历光问题。

B材料和材料二都谈到了传统和创新,不过观点并不完全同。

在士宾时湖,中国文学注重传承,但传承中也有朗新,从《诗经》中的四害诗到汉朝凝初

C材料一使用“不一定”“常有",材料二使用“很多”“一定程度上”,严蓝而有分寸。

出现的五言诗,再到唐朝成热的七言诗,后到宋阔元曲,中国诗歌的体式一直在变化,在创断。

D材料一和材料二都是圉绕中心观点层层深入,步步推进,脉络清晰。

中国诗歌创新的原因,一是亩于生产力的光展,人剂的生活与情感变得越来越来富,回有的文

3下列选项,不适合作为论据来支撑材料一第一段观点的一项是()(3分)

学形戏无法表达日趋复杂徽妙的感受。出于表达的需要才在体式上进行变化;二是人们对艺术

A路易十四问新当典主义理论家布洛瓦:“你认为谁是当代最好的戏剧家?”布洛瓦回答说:

高二语文第1页共8页

高请文第工页共B页

越来越自觉,对汉语语言的特,点与规律认识得越来越深入,比如正是由于佛教的传入,中围学

高一语文学科期中考试卷(试题卷)

者在翻译的过程中发现了汉语的双声、叠韵等特点,中促成了五绝、五律、七绝、七按等蓑具

(完卷160分钟满分150分)

汉语特色的坤歌形式的出现。但就总体而有,省典时翔的中国文学创新较为缓慢,更多.的是传

班级」

座号

姓名

求,一种文学新形式从出现到成热,大约需要数百年。之所以如此,一是由于古典时期生产力

一,现代文阅读(35分)

发展缓慢,人们的生活与情感变化也较为缓慢,二是中国文化的超稳定结构决定了当时的人钉

〔一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

不以创新为时尚,而更注重传承,狼多创新也都是在“复古”的旗号下进行的。那时的创新也

阅读下面的文字,完成15题

并非完全朝援以前的传纯,而是在传统的基璃上发展变化。

材料一:

五四以来,中图文学强调创新,文学的发展以不断“断裂”的形式展开,东四文学、左翼

我们要了解和评判一个作者,应该知道他郡个时代对于他那一英作品的意见,这些意见就

文学、解放区文学、十七年文学、“文革”文学、新时期文学、90年代文学,几乎每过一二十

是后世文艺批评史的材料,而在当时表示一种文艺风气。一个艺术家总在某些社会条件下创作,

年,中国文学的整体格局和面就都会发生巨大的变化。之所以发生如此剧烈的变化,前先与现

也总在某种文艺风气里创作。这个风气影响到他对题树、体裁、风格的去取,蛤予他以机会,

代中国的巨大变化密切柯关。中图由20世纪初风雨飘摇、列强环伺的旧中国,经过几代中图

周时也报制了他的范围。就是抗拒这个风气的人也受到它负和的支配,因为他不得不另出手眼

人艰苦卓绝的幸命、建设、政苹,如今已成为一个屹立于世界东方对全球有重要影响的新中国,

来逃避或桥正他所厌恶的风气。正像列许登堡所说,模仿有正有负,亦步亦趋是模仿,“反其

其河刷烈的变化可调是天翻她覆。其次,中国文学的创渐也与图外文艺思潮的巨大彩响密切相

道以行也是模仿”:圣佩韦也说,尽管一个人要推开角己所处的吟代,仍然免不了和它接触

关。在上世纪80年代,西方现代派文艺思潮在中厨风起云滴,对烫代主义与形式探索的热情

而且接触得很培实。所以,风气是创作里的潜势力,是作品的背景,而从作品本身不“定看得

极大地彩响了中国先蜂文学、子根文学等文艺思潮的崛起,剑新尤其是形式上的创新成为了级

清楚。我们阅读当时人所信带的理论,寿他们对其体作品的褒贬好恶,树立什么标准,授出什

多作家的自梵追求。但是对形武创新的热裹,也带来了另一个问题,那就是过于重视形式、技

么要求,就容易了解作者周谠的风气究竞是怎么一向事,好比从飞沙、麦浪、波纹里看出了凤

巧与叙述方式,而相对忽略了内容,起略了文学与中图现实、中国人生活的内在联系,同时对

的姿态。

西方元学的简单膜拜与单崇,也让中国文学在一定程度上丧失了主体性。

一时期的风气经过长时期而能保持,泛有枝本的变动,照流是传统。传統有情性,不背变,

新世纪以来,伴随普我们得予讲“中国故享”,很多中国作家开始将目光转向传统中国,

而摩物的演化又德它不得不以变应变,于是严生了一个相反相成的现象。传统不背变,因此济

注重从古代中国经典中汲取思想与文学资源,这极大地扭转了模仿西方文学的倾向,有利于中

性形成习惯,习惯升为规律,把常然作为当然油必然。传统不得不变,因此规律、习惯不断地

国作家打通古今隔调,传承中国文脉。但另一方面,我们也应该认识到,带鉴西方经典与猎鉴

相机破例,实际上作出种种妥协,来迁就事妆的演变。它把规袢解释得完,可以收容新风气:

中国经典一样,都只能是借鉴,而不能代替创造。“生活是创作的懒一源泉”,只有从丰禽复杂

免得因对杭而摇动地位。传统愈悠久,妥协愈悠久,妥协愈多,愈不肯变,变的需要就愈迫切,

的中国现实中汲取营养,只有从蚌活真切的生命体验出发,我们才有可能创造出新的经典。

不再能委曲求全,于是田传统和新风气破裂而被它破坏。新风气的代兴也常有一个相反制成的

(摘编自李云雷:《文学的待承与创新》)

现兼。它一方面强调自己是舒新的东西,和不相容的原有传统立异;而另一方而要表示自己大

1.下列对原文相关内容的理解和分析,亚确的项是()(3分)

有来头,非同小可,向古代另找一个传统作为渊源所自。例知明、清的批评家要把《水浒》《儒

A要想了解某一时期的文艺风气,只能通过斑读当时人所信奉的理论。

林外史》等白话小说和《史记》《汉书》挂钩搭线,西方十七、十八世纪批评家也要把新兴的

8.“因此规律、习惯不断地相机破例”中的“相机被例”意为候应形势,改变常规。

长篇散文小说遥承古希職、罗马的史诗。这类暴发户造语牒或者野孩子认父亲的事例,在文学

C.中国作家不应追求形式创新,而应关注内容,关注平蕾复杂的中国现实。

史上数见不锌。

D借鉴西方文学让中国文学在一定程度上丧失了主体性,对此中国作家要有清醒该识。

(摘编自钱使书:《中国诗与中国画》)

2根据谟文内容,下列说法不确的一项是〔)(3分)

材料二:

A材料和衬料二都使用了举例论证的手法,具体有力地证明了论点。

文学前指示词前是一注花问施,也是一个历光问题。

B材料和材料二都谈到了传统和创新,不过观点并不完全同。

在士宾时湖,中国文学注重传承,但传承中也有朗新,从《诗经》中的四害诗到汉朝凝初

C材料一使用“不一定”“常有",材料二使用“很多”“一定程度上”,严蓝而有分寸。

出现的五言诗,再到唐朝成热的七言诗,后到宋阔元曲,中国诗歌的体式一直在变化,在创断。

D材料一和材料二都是圉绕中心观点层层深入,步步推进,脉络清晰。

中国诗歌创新的原因,一是亩于生产力的光展,人剂的生活与情感变得越来越来富,回有的文

3下列选项,不适合作为论据来支撑材料一第一段观点的一项是()(3分)

学形戏无法表达日趋复杂徽妙的感受。出于表达的需要才在体式上进行变化;二是人们对艺术

A路易十四问新当典主义理论家布洛瓦:“你认为谁是当代最好的戏剧家?”布洛瓦回答说:

高二语文第1页共8页

高请文第工页共B页

同课章节目录