第1课 中国古代政治制度的形成与发展 限时训练(含解析)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 限时训练(含解析)--2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 48.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 21:49:00 | ||

图片预览

文档简介

选必一第1课中国古代政治制度的形成与发展限时训练

时间:50分钟

一 选择题(共25小题,50分)

1.商朝的国家管理实行内外服制度,内服官有政务性职官、事务性职官、宗教文化类职官、军事性职官等,外服官有侯、伯、甸、男、卫、邦伯。据此可知商朝( )

A.国家机构较为完善 B.官僚政治成为主流

C.商王实现权力集中 D.缺乏民主传统制约

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明( )

A.外服是商朝统治的主要支柱 B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力 D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

3.有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

4.论及周王朝的统治模式,有学者指出,周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天;诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系。下列项中,对这一“统治模式”解读正确的是( )

①神权与王权结合 ②中央对地方实行垂直管理

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构 ④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

5.春秋前期,秦、晋韩原之战中晋惠公被俘,晋国内曾召集国人以征询改立新君的意见。晋惠公遂派人回国,以国君的名义将一部分土地赏赐给国人,名之日“作爰田”。这反映了当时( )

A.原始民主传统仍具影响 B.土地私有制已经确立

C.重大事务采取集体决策 D.兼并争霸战争的频繁

6.秦朝,免官之制已普遍实行。如因另有重用而免除其原有较低的职务,因不称职而免职,因犯罪而免职,总之,国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务。而从中央到地方的各级主官,也都有任免其下属的相应权限。由此可知,秦朝( )

A.君主权力开始受到冲击 B.地方各级主官权力较大

C.官僚政治体制作用凸显 D.统治者决策带有随意性

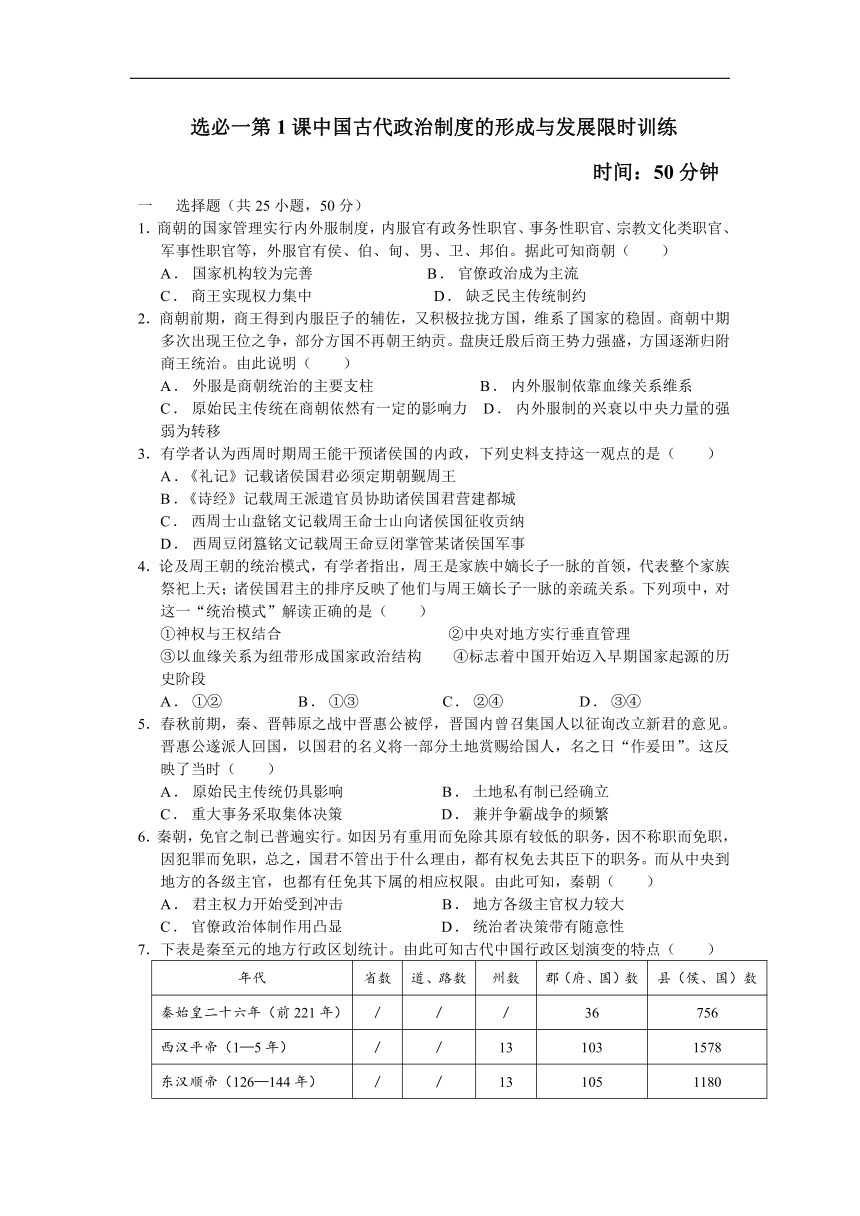

7.下表是秦至元的地方行政区划统计。由此可知古代中国行政区划演变的特点( )

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯、国)数

秦始皇二十六年(前221年) / / / 36 756

西汉平帝(1—5年) / / 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) / / 13 105 1180

隋大业五年(609年) / / / 190 1255

唐开元二十八年(740年) / 15道 / 328 1573

宋宣和四年(1122年) / 26路 288 / 1234

元朝 10 183路 / 97 1425

①行政区划由两级制发展到三级制 ②地方监察区逐渐演变为行政区

③县为最基层的行政单位基本稳定 ④元朝边疆内地一体化均设行省

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.延议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化。对廷议制度理解不正确的是( )

A.在保障决策的合理性方面发挥了作用 B.在一定程度上起到了限制皇权的作用

C.是中国古代统治阶级集体议政的制度 D.为历代宰相参与决策提供了制度保障

9.秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写,文首为“臣昧死上言”,文尾多以“稽首以闻”结束。这反映了秦朝( )

A.官员文化素养低下 B.文书话语凸显皇权意志

C.行政体系规范有序 D.文书行政利于国家治理

10.经过60余年的修养生息,西汉国力强盛。汉武帝继位后,进行改革并积极开拓疆域。下列各项,属于汉武帝改革措施的是( )

A.采取“与民休息”政策 B.设直接为皇帝掌控的中朝

C.分封一批同姓的诸侯王 D.首创郡县制与分封制并存

11.据延汉简显示,在西域屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。”据此可知,当时的地方治理( )

A.主要特点自治 B.体现宗法纽带C.管理与教化结合 D.以皇权为中心

12.《旧唐书》记载,唐德宗贞元九年(793年),“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言。始诏令旬日(十日)秉笔”,但后来是“每日更秉笔”。这表明当时三省制

A.有效制约了皇权 B.提高了决策效率 C.有互相推诿之弊 D.细化了宰相权责

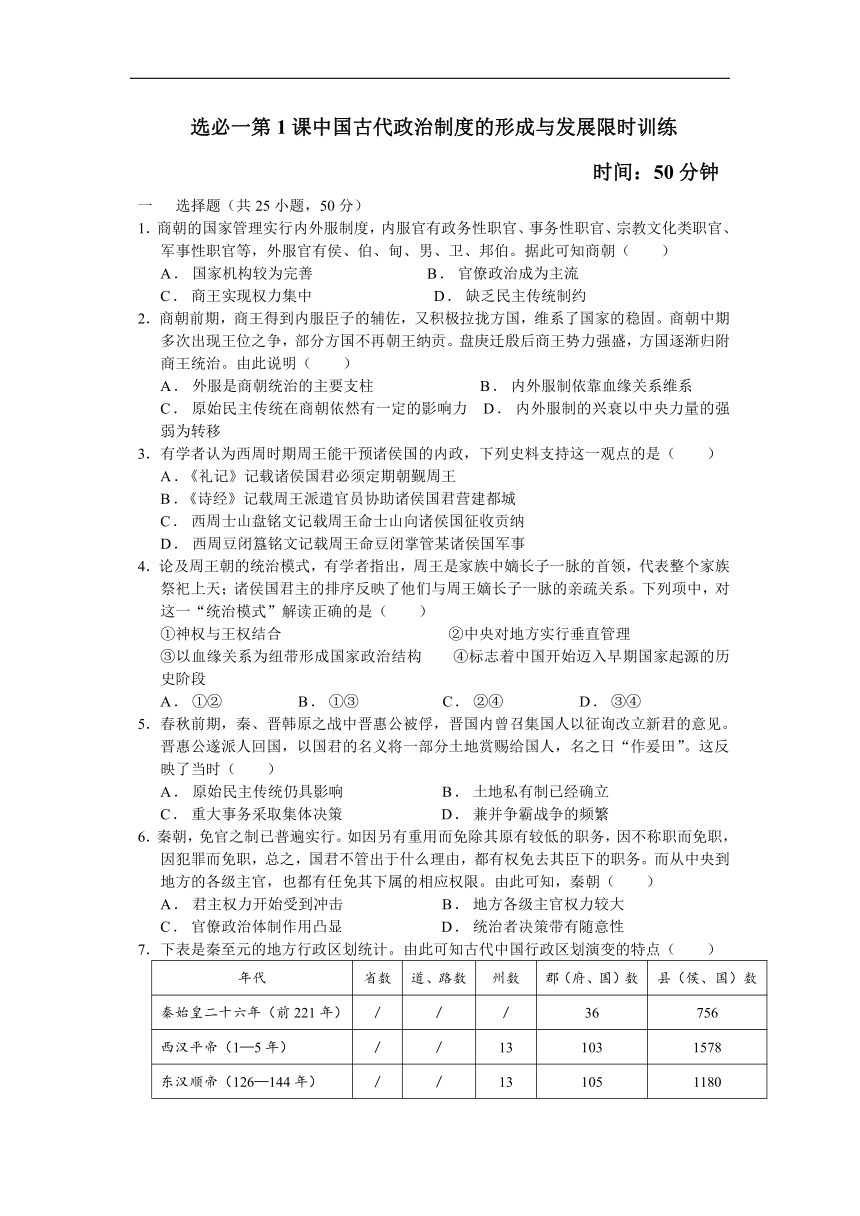

13.下表为唐玄宗时期新建州县统计。据此推知( )

时间 新建 今属 时间 新建 今属

735年 巴川县 四川 741年 尤溪县 福建

736年 汀州 福建 742年 青阳县 安徽

737年 唐城县 湖北 743年 唐年县 湖北

738年 明州 浙江 752年 太平县 安徽

740年 献州 安徽 754年 蒲阳县 浙江

A.经济发展提升区域政治地位 B.中央对边远地区的控制加强

C.藩镇割据加剧地方离心倾向 D.地方行政区划趋向均衡合理

14.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列项中属于相权调整的举措是( )

A.建立世官制 B.增设“参知政事” C.强化“外朝” D.实行察举制

15.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在( )

A.推动南方开发 B.加强财政集权 C.削弱州府权力 D.提高行政效率

16.《元史 · 百官志》云:“行中书省,凡十(一),秩从一品。掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”由此可知,与郡县制相比,行省制度有助于( )

A.保障中央集权体制的正常运转 B.改善中央与地方施政脱节的问题

C.形成中央对各地区的有效控制 D.消除地方主义及分裂中央的因素

17.洪武三十五年(1402年)七月,朱棣祭祀天地于南郊。祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过。朱棣此举旨在( )

A.建构政权的合法性 B.营造夺权舆论氛围C.神化维护专制皇权 D.重塑天人合一理念

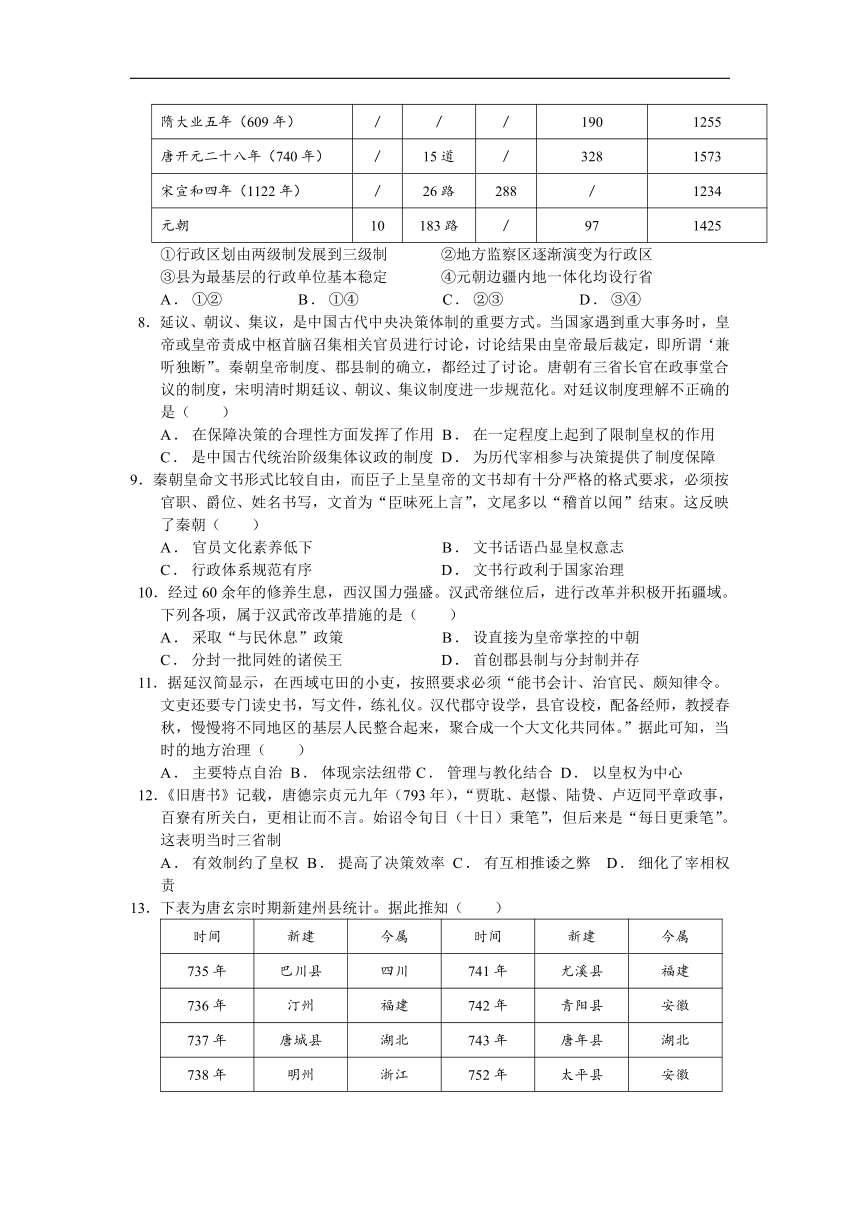

朝代 参加的主要官员

① 六部尚书、都御史、阁臣

② 三公九卿、列侯、二千石、大夫及博士

③ 议政王大臣、军机大臣

④ 中书、门下、尚书三省宰相及六部官员

18.集议是中国古代朝议的议事制度。下表反映的是中国部分朝代集议参与官员的情况。其 中①是

A.秦朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

19.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

20.晚清时期,地方督抚不设属官。曾国藩、李鸿章等出于地方军务需要,自设善后、厘金等局,招募官员、幕友入局办事形成幕府,幕府逐渐掌握了部分军事权、财政权和人事权,实际上行使省一级政权的职能。这一现象( )

A.遏制了列强侵略的势头 B.反映了晚清政治的现代化

C.推动了科举制度的变革 D.体现了政治权力结构变动

21.清军机处设立后,皇帝的命令,凡涉及“诰诫臣工、指挥方略、查核政事、问刑罚之不当者”等机密事项,不通过内阁明发,而由军机大臣密封,交兵部捷报处直接寄给接受命令的官员个人。此举( )

A.强化了君主对官僚机构控制 B.提升了政府的治理能力

C.实现了中枢机构的有效制衡 D.减少了皇帝的决策失误

22.清代财政采中央集权之制,由户部掌管。咸丰时期,度支部尚书载泽所谓“我国道光以前,财权操自户部,各省不得滥请丝毫……咸丰以后,各省用兵,大吏率多自筹,从未仰给京部”。这反映出晚清( )

A.汉族官僚集团正日益崛起 B.维新变法受到守旧派阻挠

C.中央集权面临一定的挑战 D.中枢行政机构发生了变化

23.有考古学家认为,二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主;春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主。这一变化说明( )

A.专制王权与神权统治彻底分离 B.国家治理的理性化色彩逐渐增强

C.古代宫庙建筑影响历史走向 D.周秦之际儒家思想成为正统思想

24.《尚书》载:人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民。这反映了( )

A.中央权利尚未高度集中 B.统治者重视百姓监督

C.先秦敬天保民观念出现 D.儒家民本思想已经出现

25.三国时期,魏明帝召集大臣议政。针对刺史制度问题,杜恕建言:“古之刺史,奉宣六条,以清静为名,威风著称,今可勿令领兵,以专民事。”由此可见,与西汉相比,当时魏国( )

A.地方监察制度逐渐完善 B.刺史制度加强了中央集权

C.刺史的职权发生了异变 D.刺史制度保障了吏治清明

二 材料题(26题12分,27题13分,共25分)

26.制度与时代(12分)

材料一

汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权……(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏。南北朝以后,因侍中(门下省负责人)常在禁近,时时参与机务,于是实权又移于门下省。总而言之,魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了。到唐朝,就用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来……明清时期的殿阁,也不外此理。

——吕思勉《大中国史》

材料二

科举夙(一贯)为外人诟病,学堂最为新政大端(核心)。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊……所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》(1905年)

依据材料一,归纳从汉朝至唐朝中枢机构发展演变的总体趋势,并任选两个时期加以说明。(4分)

依据材料二并结合所学,简析该奏折提出的时代背景及相关作用。(8分)

27.行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料(12分):

材料一

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4分)

选必一第1课中国古代政治制度的形成与发展限时训练

答案及详解

1.商朝的国家管理实行内外服制度,内服官有政务性职官、事务性职官、宗教文化类职官、军事性职官等,外服官有侯、伯、甸、男、卫、邦伯。据此可知商朝( )

A.国家机构较为完善 B.官僚政治成为主流

C.商王实现权力集中 D.缺乏民主传统制约

【答案】A

【解析】据选必一第1课所学—商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官员,与题意相合,故选A项;“官僚政治成为主流”不合时空,官僚政治开始于战国时期,排除B项;“实现权力集中”不合史实,商朝时期地方有相当大的独立性,排除C项;“缺乏民主传统制约”不合史实,商朝仍有原始社会的民主传统,排除D项。

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明( )

A.外服是商朝统治的主要支柱

B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力

D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

【答案】D

【解析】据材料信息可知,商王实力强时,方国服从,商王实力弱则方国不再臣服,即内外服制取决于商王实力,故选D项;内服是商朝统治的主要支柱,排除A项;内外服制靠商王实力来维系,排除B项;材料强调商王实力对内外服制度的影响,与原始民主传统无关,排除C项。

3.有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

【答案】D

【解析】结合所学知识,西周豆闭簋属于一手实物史料,具有较高的史料价值,“周王命豆闭掌管某诸侯国军事”说明当时周王可以通过干预地方诸侯的人事任免,来干预地方诸侯国的内政,故选D项;诸侯国君朝觐天子是分封制前提下,地方诸侯本来的义务,不属于地方诸侯国的内政,排除A项;“协助诸侯国君”说明周王派遣的官员只能起到外在协助的作用,无法体现干预内政的特点,排除B项;诸侯国向中央政府缴纳贡赋是地方诸侯应尽的义务,不属于诸侯国的内政范围,排除C项。

4.论及周王朝的统治模式,有学者指出,周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天;诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系。下列项中,对这一“统治模式”解读正确的是( )

①神权与王权结合

②中央对地方实行垂直管理

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构

④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】B

【解析】据材料“周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天”可知,周王祭祀上天说明神权与王权结合,故①正确;秦朝的郡县制实现了中央对地方的垂直管理,故②错误;据材料“周王是家族中嫡长子一脉的首领”“诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系”可知,西周实行宗法制、分封制,按血缘关系的亲疏形成“周天子—诸侯—卿大夫—士”的等级序列,即以血缘关系为纽带形成国家政治结构,故③正确;距今大约五千年前,随着农耕经济的发展,黄河流域和长江流域开始迈入早期国家起源的历史阶段,与材料“周王朝的统治模式”无关,故④错误;选择B项符合题意。

5.春秋前期,秦、晋韩原之战中晋惠公被俘,晋国内曾召集国人以征询改立新君的意见。晋惠公遂派人回国,以国君的名义将一部分土地赏赐给国人,名之日“作爰田”。这反映了当时( )

A.原始民主传统仍具影响 B.土地私有制已经确立

C.重大事务采取集体决策 D.兼并争霸战争的频繁

【答案】A

【解析】据材料“……征询改立新君的意见……土地赏赐给国人……”可知在晋惠公被俘时,晋国征询国人意见改立新君,这属于原始民主传统,晋惠公为取悦于民而分赏土地给国人,可见原始民主传统在春秋时期仍然有一定影响,故选A项;战国商鞅变法从法律形式上确立了封建土地私有制,排除B项;“国人”不掌握决策权,原始民主传统是国家遇到重大问题时,君主征求“国人”意见,国人也可以通过舆论来影响朝政,排除C项;春秋多是争霸战争,战国多是兼并战争,排除D项。

6.秦朝,免官之制已普遍实行。如因另有重用而免除其原有较低的职务,因不称职而免职,因犯罪而免职,总之,国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务。而从中央到地方的各级主官,也都有任免其下属的相应权限。由此可知,秦朝( )

A.君主权力开始受到冲击 B.地方各级主官权力较大

C.官僚政治体制作用凸显 D.统治者决策带有随意性

【答案】C

【解析】据材料“国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务”,可知秦朝免官之制已普遍实行,对官员实施职务任免和升降,加强和改进了官员管理,凸显了了官僚政治体制的作用,故选C项;国君掌握免官之权,加强了君主权力,排除A项;据材料“各级主官,也都有任免其下属的相应权限”可知地方主官的权力较大,但这是材料的部分信息,不能囊括君主的权力,属于片面选项,排除B项;材料未提及统治者随意任免官员,不能得出决策带有随意性,排除D项。

7.下表是秦至元的地方行政区划统计。由此可知古代中国行政区划演变的特点( )

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯、国)数

秦始皇二十六年(前221年) / / / 36 756

西汉平帝(1—5年) / / 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) / / 13 105 1180

隋大业五年(609年) / / / 190 1255

唐开元二十八年(740年) / 15道 / 328 1573

宋宣和四年(1122年) / 26路 288 / 1234

元朝 10 183路 / 97 1425

①行政区划由两级制发展到三级制 ②地方监察区逐渐演变为行政区

③县为最基层的行政单位基本稳定 ④元朝边疆内地一体化均设行省

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】C

【解析】据材料信息可知,元朝行政区划为五级制,故①错误;汉代的州、唐朝的道、宋朝的路都是由监察区演变为行政区,故②正确;从材料可以看出,县最为地方最低一级行政机构,其地位最为稳固,故③正确;“均”字有误,元朝边疆地区如西藏归宣政院管理,并未设行省,故④错误;选择C项符合题意。

8.延议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化。对廷议制度理解不正确的是( )

A.在保障决策的合理性方面发挥了作用 B.在一定程度上起到了限制皇权的作用

C.是中国古代统治阶级集体议政的制度 D.为历代宰相参与决策提供了制度保障

【答案】D

【解析】结合所学可知,明太祖朱元璋废除了宰相制度,清朝并未设置宰相,且廷议制度在明清有所发展,表明廷议制度不可能为明清宰相参与决策提供保障,故D项错误,符合题意;据材料“当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断’”可知,廷议制度有利于皇帝听取来自大臣的意见,一定程度上有利于保障决策的合理性,故A项正确,不符合题意;廷议制度是皇帝召集相关官员进行讨论,讨论的结果虽由皇帝裁定,但也体现了一定的制约,一定程度上可以限制皇权的滥用,故B项正确,不符合题意;据材料“皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论”可知,参与廷议的一般是皇帝及相关官员,多为统治阶级,反映了廷议制度是中国古代统治阶级集体议政的制度,故C项正确,不符合题意。

9.秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写,文首为“臣昧死上言”,文尾多以“稽首以闻”结束。这反映了秦朝( )

A.官员文化素养低下 B.文书话语凸显皇权意志

C.行政体系规范有序 D.文书行政利于国家治理

【答案】B

【解析】据材料“秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写”“臣昧死上言”“稽首以闻”并结合基础知识可知,这是公文体制上“尊君抑臣”的表现、具有等级性,故选B项;材料仅涉及到文书制度下君臣书写体式上的差异,没有明确具体文书内容,排除A项;秦朝行政体系规范有序,但材料仅涉及到文书制度,没有明确完整的行政体系及人员设置,排除C项;文书行政有利于秦朝国家治理,但材料仅涉及到文书制度的书写体式,没有明确具体结果,排除D项。

10.经过60余年的修养生息,西汉国力强盛。汉武帝继位后,进行改革并积极开拓疆域。下列各项,属于汉武帝改革措施的是( )

A.采取“与民休息”政策 B.设直接为皇帝掌控的中朝

C.分封一批同姓的诸侯王 D.首创郡县制与分封制并存

【答案】B

【解析】据材料可知,汉武帝为加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,故选B项;汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,排除A项;汉高祖将异姓王剪除后,“惩亡秦孤立之败”,陆续分封一批同姓的诸侯王,排除C项;汉初首创郡县制与分封制并存的地方行政制度,排除D项。

11.据延汉简显示,在西域屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。”据此可知,当时的地方治理( )

A.主要特点自治 B.体现宗法纽带

C.管理与教化结合 D.以皇权为中心

【答案】C

【解析】据“慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体”可知,汉代的地方管理在加强地方管理的同时,也进行教化的引导,将不同地区的人民聚合成为一个大文化体,所以具有管理与教化并存的特征,故选C项;所谓自治,指的是地方能够自行管理或处理事务,但材料中只强调了对官吏的要求及作用,而没有呈现自治的特点,排除A项;材料中没有说明官吏选拔标准是血缘关系,所以不能说明宗法纽带,排除B项;材料内容主要涉及的是地方管理,没有强调皇权,排除D项。

12.《旧唐书》记载,唐德宗贞元九年(793年),“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言。始诏令旬日(十日)秉笔”,但后来是“每日更秉笔”。这表明当时三省制( )

A.有效制约了皇权 B.提高了决策效率

C.有互相推诿之弊 D.细化了宰相权责

【答案】C

【解析】据材料“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言”“每日更秉笔”可知,由于四个宰相互相推诿,所以才规定每日轮流秉笔,反映了当时三省长官互相推让,不利于政务的迅速处理,即当时三省制有互相推诿之弊,故选C项;三省六部制分散和削弱了相权,保证了君权的独尊,“有效制约皇权”说法错误,排除A项;材料“更相让而不言”反映了四个宰相互相推诿,这不利于决策效率的提高,排除B项;结合所学可知,宰相权责如果细化或者权责分明,互相推诿的情况会相应减少,与材料内容不符,排除D项。

13.下表为唐玄宗时期新建州县统计。据此推知( )

时间 新建 今属 时间 新建 今属

735年 巴川县 四川 741年 尤溪县 福建

736年 汀州 福建 742年 青阳县 安徽

737年 唐城县 湖北 743年 唐年县 湖北

738年 明州 浙江 752年 太平县 安徽

740年 献州 安徽 754年 蒲阳县 浙江

A.经济发展提升区域政治地位 B.中央对边远地区的控制加强

C.藩镇割据加剧地方离心倾向 D.地方行政区划趋向均衡合理

【答案】A

【解析】据材料可知新建州县主要分布在今四川、福建、湖北、浙江、安徽等南方地区,说明南方社会经济的发展推动了南方人口的增加,为更好的对地方进行治理,增加州县的设置,故选A项;结合所学可知,安史之乱(755—761年)后唐朝才陷入藩镇割据局面,而材料体现的是安史之乱前南方新建州县情况,排除B项;四川、福建、湖北、浙江、安徽不属于边疆地区,排除C项;新建州县,仍旧采用之前的地方管理体制,排除D项。

14.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列项中属于相权调整的举措是( )

A.建立世官制 B.增设“参知政事”

C.强化“外朝” D.实行察举制

【答案】B

【解析】宋代,参知政事正式作为宰相官名,目的是通过分割相权,削弱相权,故选B项;世官制是指世代为官,官吏具有世袭的特权,排除A项;汉代逐渐形成以皇帝为中心的“中朝”和以丞相为首的“外朝”,通过强化“中朝”来加强皇权,排除C项;察举制是汉代以道德标准来选拔官吏的制度,排除D项。

15.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在( )

A.推动南方开发 B.加强财政集权 C.削弱州府权力 D.提高行政效率

【答案】B

【解析】据材料“江南浙闽等地……”“朝廷直接管理”等并结合所学可知,南宋经济中心南移完成,江南浙闽经济富庶是国家财赋的重要来源地,朝廷直接管理这些地区的40大县,体现了加强财政集权的目的,故选B项;南宋经济重心南移完成,南方已经不是“开发”阶段,排除A项;材料中体现的是给予这些大县“州之待遇”,并没有体现削弱其他州府权力,即使大县的设立一定程度上削弱州府权力,但C项属于影响非目的,排除C项;40大县由朝廷直接管理,一定程度上可以提高行政效率,D属于影响非目的,排除D项。

16.《元史 · 百官志》云:“行中书省,凡十(一),秩从一品。掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”由此可知,与郡县制相比,行省制度有助于( )

A.保障中央集权体制的正常运转 B.改善中央与地方施政脱节的问题

C.形成中央对各地区的有效控制 D.消除地方主义及分裂中央的因素

【答案】B

【解析】据材料“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”可知,行省权力较大,但同时与设于中央的中书省互为表里,这种互为表里强化了中央与地方的联系,有利于改善中央与地方施政脱节的问题,故选B项;郡县制和行省制都有利于加强中央集权,但都不能完全保障中央集权体制的正常运行,在秦朝晚期和元朝晚期均出现地方起义,推翻了王朝的统治,排除A项;郡县制下,郡县长官由中央直接任免,就已经形成中央对地方的有效控制,排除C项;中国古代封建社会分裂割据能够存在的根本原因是自给自足的小农经济,行政制度不可能消除地方主义及分裂中央的因素,排除D项。

17.洪武三十五年(1402年)七月,朱棣祭祀天地于南郊。祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过。朱棣此举旨在( )

A.建构政权的合法性 B.营造夺权舆论氛围

C.神化维护专制皇权 D.重塑天人合一理念

【答案】A

【解析】据材料“朱棣祭祀天地于南郊”“歌颂太祖的文治武功”“指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过”,结合所学可知祭祀天地于南郊,本是皇帝的权力,反映了朱棣在行使皇帝的权力,其通过祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过,来证明自己政权的合法性,故选A项;材料“朱棣祭祀天地于南郊”结合所学可知1402年,朱棣攻破南京,即皇帝位,已经实现夺权,而不是营造夺权舆论,排除B项;材料“歌颂太祖的文治武功”“指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过”表明歌颂太祖的文治武功,同时指出建文帝的种种罪过,而不是神化皇权,排除C项;朱棣此举主要是出于政治目的,并不是重塑天人合一理念,排除D项。

18.集议是中国古代朝议的议事制度。下表反映的是中国部分朝代集议参与官员的情况。其中①是( )

朝代 参加的主要官员

① 六部尚书、都御史、阁臣

② 三公九卿、列侯、二千石、大夫及博士

③ 议政王大臣、军机大臣

④ 中书、门下、尚书三省宰相及六部官员

A.秦朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】阁臣是明朝内阁大臣,六部尚书和都御史都是明朝官职,故选C项;秦朝没有内阁和六部,排除A项;唐朝官职包括中书、门下、尚书三省宰相及六部官员,并不包括阁臣,排除B项;清朝内阁并不处理机要事务,仅处理日常事务,清朝官职应为③,即包括议政王大臣、军机大臣,排除D项。

19.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

【答案】C

【解析】据材料“只有‘案关重大,决不待时者’才可用奏折”可知,乾隆时期规范了对奏折使用的要求,只有那些特别重要、紧急的事务,才可通过奏折进行上奏,说明清朝的奏折具有机密高效的特点,便于皇帝对地方的控制,故选C项;奏折最早出现在康熙时期,排除A项;材料中描述的是对奏折制度的规范和要求,与制衡皇权无关,排除B项;常规文书经内阁中转呈送,而奏折单独呈送皇帝,不经中转,排除D项。

20.晚清时期,地方督抚不设属官。曾国藩、李鸿章等出于地方军务需要,自设善后、厘金等局,招募官员、幕友入局办事形成幕府,幕府逐渐掌握了部分军事权、财政权和人事权,实际上行使省一级政权的职能。这一现象( )

A.遏制了列强侵略的势头 B.反映了晚清政治的现代化

C.推动了科举制度的变革 D.体现了政治权力结构变动

【答案】D

【解析】据材料可知,晚清时期,原本地方督抚没有属官,但曾国藩、李鸿章等湘淮系督抚的幕府却拥有类似省级政权的职能,这实际上反映了太平天国运动之后,清朝政治权力结构的变化,中央权力的下移,故选D项;材料未涉及列强侵略的信息,无法得出遏制列强侵略的认识,实际上湘淮系官僚集团的崛起也未能遏制列强侵略的势头,排除A项;材料主要反映了晚清时期中央权力的下移,晚清政治现代化则始于戊戌变法,排除B项;晚清时期科举制度的变革,指的是百日维新废除八股取士、清末新政废除科举制,与材料呈现的现象无关,排除C项。

21.清军机处设立后,皇帝的命令,凡涉及“诰诫臣工、指挥方略、查核政事、问刑罚之不当者”等机密事项,不通过内阁明发,而由军机大臣密封,交兵部捷报处直接寄给接受命令的官员个人。此举( )

A.强化了君主对官僚机构控制 B.提升了政府的治理能力

C.实现了中枢机构的有效制衡 D.减少了皇帝的决策失误

【答案】A

【解析】材料中所述,其实为清朝的廷寄制度,绕开内阁的“明发上谕”,而是直接由内廷寄发至官员个人,易于保密,且传递迅速,便于强化君主对官僚机构的控制,故选A项;材料只是讲述皇帝命令传达方式的变化,而政府治理能力同机构、法律制度建设有关,排除B项;廷寄出发点是为了保密,而非是让内阁、兵部等中枢机构的相互制衡,也难以实现“有效”制衡,排除C项;皇帝乾纲独断,不经内阁,不利于减少决策失误,排除D项。

22.清代财政采中央集权之制,由户部掌管。咸丰时期,度支部尚书载泽所谓“我国道光以前,财权操自户部,各省不得滥请丝毫……咸丰以后,各省用兵,大吏率多自筹,从未仰给京部”。这反映出晚清( )

A.汉族官僚集团正日益崛起 B.维新变法受到守旧派阻挠

C.中央集权面临一定的挑战 D.中枢行政机构发生了变化

【答案】C

【解析】据材料可知,道光以前财政大权还掌控在中央政府手中,但咸丰之后,地方军队的军费,基本自筹,很少依靠中央,说明政府对地方财政权控制的减弱,中央集权受到一定程度的挑战,故选C项;太平天国运动中,汉族官僚集团日益崛起,与材料主旨不符,排除A项;维新变法是晚清时期维新派人士通过光绪帝进行倡导学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等的资产阶级改良运动,与材料主旨不符,排除B项;材料强调中央与地方之间的关系,与中枢行政机构的变化无关,排除D项。

23.有考古学家认为,二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主;春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主。这一变化说明( )

A.专制王权与神权统治彻底分离 B.国家治理的理性化色彩逐渐增强

C.古代宫庙建筑影响历史走向 D.周秦之际儒家思想成为正统思想

【答案】B

【解析】据材料“二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主”“春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主”可知相比商周时期宗法血缘色彩浓厚的现状,春秋战国时期更加凸显君主集权,体现了贵族政治向官僚政治的转型,这说明国家治理的理性化色彩逐渐增强,故选B项;中国古代王权与神权始终处于结合的状态,材料只是强调春秋战国相比于商周时期更加强调王权至上,排除A项;古代宫庙建筑是历史环境的体现,深受当时政治格局、经济形态和统治思想的影响,选项存在因果倒置的错误,排除C项;汉武帝时期通过“罢黜百家,独尊儒术”实现了儒学的正统化,排除D项。

24.《尚书》载:人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民。这反映了( )

A.中央权利尚未高度集中 B.统治者重视百姓监督

C.先秦敬天保民观念出现 D.儒家民本思想已经出现

【答案】C

【解析】据材料“人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民”可知人主不要把水当镜子,而应该把臣民当作镜子,无论是老百姓还是其他的人民都应该被保障,体现了当先秦时期保民思想的出现,故选C项;分封制的设立体现中央权力尚未高度集中,排除A项;“保民”是要保障人民,并非人民监督统治者,排除B项;民本思想以民为本,与“保民”有一定差异,且儒家思想出现于春秋时期,排除D项。

25.三国时期,魏明帝召集大臣议政。针对刺史制度问题,杜恕建言:“古之刺史,奉宣六条,以清静为名,威风著称,今可勿令领兵,以专民事。”由此可见,与西汉相比,当时魏国( )

A.地方监察制度逐渐完善 B.刺史制度加强了中央集权

C.刺史的职权发生了异变 D.刺史制度保障了吏治清明

【答案】C

【解析】据材料“今可勿令领兵,以专民事”可知,西汉刺史负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察,而魏国刺史拥有领兵权,即刺史的职权发生了异变,故选C项;刺史职权的变化与“地方监察制度逐渐完善”无关,排除A项;地方刺史拥有领兵权,不利于加强中央集权,排除B项;“保障”说法错误,且与材料主旨不符,排除D项。

26.制度与时代(12分)

材料一

汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权……(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏。南北朝以后,因侍中(门下省负责人)常在禁近,时时参与机务,于是实权又移于门下省。总而言之,魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了。到唐朝,就用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来……明清时期的殿阁,也不外此理。

——吕思勉《大中国史》

材料二

科举夙(一贯)为外人诟病,学堂最为新政大端(核心)。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊……所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》(1905年)

(1)依据材料一,归纳从汉朝至唐朝中枢机构发展演变的总体趋势,并任选两个时期加以说明。(4分)

(2)依据材料二并结合所学,简析该奏折提出的时代背景及相关作用。(8分)

【答案】(12分)

(1)趋势:削弱相权;加强皇权。(任意1点,共1分)

说明:汉朝——设立中朝,决策权力逐渐转移到皇帝亲信处; 魏晋南北朝——任用近臣,皇帝亲信的中书省、门下省掌权; 唐朝——多人、多部门任职来分割宰相权力。(共3分)

(2)背景:19世纪末到20世纪初,列强对中国持续侵略,民族危机不断加深;清政府面临严重的统治危机,试图通过“新政”进行“自救”。(每点2分,共4分)

作用:清政府推行教育改革,兴办学堂,建立起较为完整的学校制度;推动了选官制度改革,废除科举制,由学堂选官、留学毕业生选官成为官员选拔的主要方式;开通民智,解放思想。(任意2点,共4分)

【解析】

(1)第一小问趋势,由材料一“汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权”可得削弱相权或者说加强皇权。第二小问说明,任意选择两个时期就可以。如选择汉朝,由材料一“汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权”可得,汉朝设立中朝,中朝由皇帝选择亲信大臣担任,所以决策权力逐渐转移到皇帝亲信处;如选择魏晋南北朝,由材料一“(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏”、“魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了”可得,任用近臣,皇帝亲信的中书省、门下省掌权;如果选择唐朝,由材料一“用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来”可得,唐朝多人、多部门任职来分割宰相权力。

(2)第一小问背景,据材料出处“1905年”、“《立停科举推广学校折》”可知,这是1905年袁世凯等人要求清政府废除科举制和推广新式学堂的奏折,其背景结合所学从民族危机和统治危机两个角度思考作答,具体来说,19世纪末到20世纪初,列强对中国持续侵略,民族危机不断加深;清政府面临严重的统治危机,试图通过“新政”进行“自救”。第二小问作用,从对教育发展、对选官制度和对思想解放几个角度思考作答。具体来说,推广学校属于清政府推行教育改革,而兴办学堂,就等于由此建立起较为完整的学校制度;而立停科举之后,就涉及到了选官制度改革,由材料二“中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊”和所学可得,推动了选官制度改革,废除科举制,由学堂选官、留学毕业生选官成为官员选拔的主要方式;由材料二“设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生”可得,开通民智,解放思想。

27.行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料(13分):

材料一

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(5分)

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4分)

【答案】

(1)演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。

措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

(3)作用:有利于中央集权(加强对地方的控制);巩固国家统一;提高了行政效率(减少了管理层次);确立了中国古代行政区划的基本模式。

【解析】

(1)结合所学知识得出周朝实行分封制;据材料一“春秋时代,郡县制开始荫芽。……到战国时代,在边地的郡下分设若干县”得出战国时在边地出现郡县制;据材料一“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。”得出秦统一后在全国推行郡县制;据材料一“郡县制为汉代沿用”并结合所学知识得出汉初实行郡国并行制;据材料一“到东汉时,刺史已有固定治所,……州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。”得出东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)第一小问(原因),据材料二“但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。”得出地方出现分权倾向;据材料二“改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”得出机构设置混乱。第二小问(措施),据材料二“改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”得出改州郡县制为州县制、合并州县。

(3)结合所学知识从加强中央集权、巩固国家统一、提高行政效率、确立行政区划模式等方面进行归纳。

时间:50分钟

一 选择题(共25小题,50分)

1.商朝的国家管理实行内外服制度,内服官有政务性职官、事务性职官、宗教文化类职官、军事性职官等,外服官有侯、伯、甸、男、卫、邦伯。据此可知商朝( )

A.国家机构较为完善 B.官僚政治成为主流

C.商王实现权力集中 D.缺乏民主传统制约

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明( )

A.外服是商朝统治的主要支柱 B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力 D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

3.有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

4.论及周王朝的统治模式,有学者指出,周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天;诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系。下列项中,对这一“统治模式”解读正确的是( )

①神权与王权结合 ②中央对地方实行垂直管理

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构 ④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

5.春秋前期,秦、晋韩原之战中晋惠公被俘,晋国内曾召集国人以征询改立新君的意见。晋惠公遂派人回国,以国君的名义将一部分土地赏赐给国人,名之日“作爰田”。这反映了当时( )

A.原始民主传统仍具影响 B.土地私有制已经确立

C.重大事务采取集体决策 D.兼并争霸战争的频繁

6.秦朝,免官之制已普遍实行。如因另有重用而免除其原有较低的职务,因不称职而免职,因犯罪而免职,总之,国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务。而从中央到地方的各级主官,也都有任免其下属的相应权限。由此可知,秦朝( )

A.君主权力开始受到冲击 B.地方各级主官权力较大

C.官僚政治体制作用凸显 D.统治者决策带有随意性

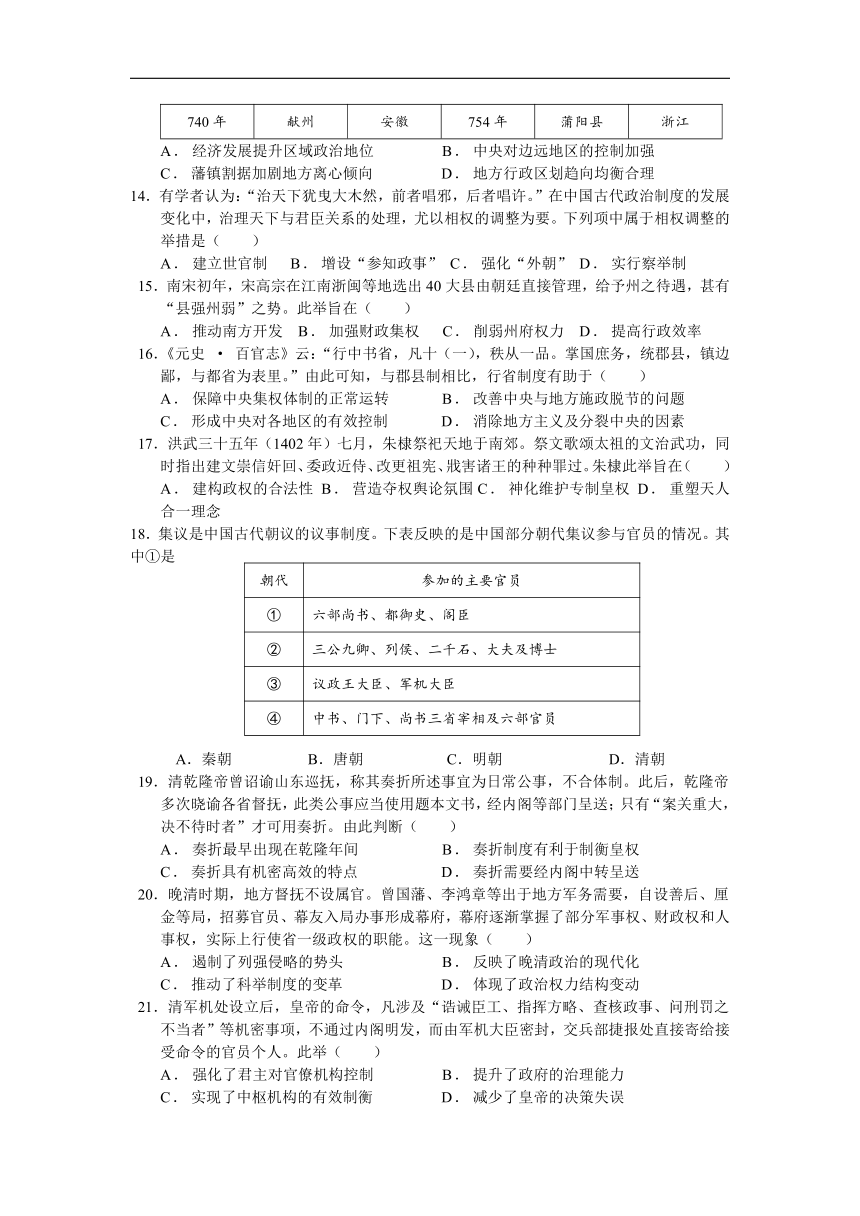

7.下表是秦至元的地方行政区划统计。由此可知古代中国行政区划演变的特点( )

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯、国)数

秦始皇二十六年(前221年) / / / 36 756

西汉平帝(1—5年) / / 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) / / 13 105 1180

隋大业五年(609年) / / / 190 1255

唐开元二十八年(740年) / 15道 / 328 1573

宋宣和四年(1122年) / 26路 288 / 1234

元朝 10 183路 / 97 1425

①行政区划由两级制发展到三级制 ②地方监察区逐渐演变为行政区

③县为最基层的行政单位基本稳定 ④元朝边疆内地一体化均设行省

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.延议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化。对廷议制度理解不正确的是( )

A.在保障决策的合理性方面发挥了作用 B.在一定程度上起到了限制皇权的作用

C.是中国古代统治阶级集体议政的制度 D.为历代宰相参与决策提供了制度保障

9.秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写,文首为“臣昧死上言”,文尾多以“稽首以闻”结束。这反映了秦朝( )

A.官员文化素养低下 B.文书话语凸显皇权意志

C.行政体系规范有序 D.文书行政利于国家治理

10.经过60余年的修养生息,西汉国力强盛。汉武帝继位后,进行改革并积极开拓疆域。下列各项,属于汉武帝改革措施的是( )

A.采取“与民休息”政策 B.设直接为皇帝掌控的中朝

C.分封一批同姓的诸侯王 D.首创郡县制与分封制并存

11.据延汉简显示,在西域屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。”据此可知,当时的地方治理( )

A.主要特点自治 B.体现宗法纽带C.管理与教化结合 D.以皇权为中心

12.《旧唐书》记载,唐德宗贞元九年(793年),“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言。始诏令旬日(十日)秉笔”,但后来是“每日更秉笔”。这表明当时三省制

A.有效制约了皇权 B.提高了决策效率 C.有互相推诿之弊 D.细化了宰相权责

13.下表为唐玄宗时期新建州县统计。据此推知( )

时间 新建 今属 时间 新建 今属

735年 巴川县 四川 741年 尤溪县 福建

736年 汀州 福建 742年 青阳县 安徽

737年 唐城县 湖北 743年 唐年县 湖北

738年 明州 浙江 752年 太平县 安徽

740年 献州 安徽 754年 蒲阳县 浙江

A.经济发展提升区域政治地位 B.中央对边远地区的控制加强

C.藩镇割据加剧地方离心倾向 D.地方行政区划趋向均衡合理

14.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列项中属于相权调整的举措是( )

A.建立世官制 B.增设“参知政事” C.强化“外朝” D.实行察举制

15.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在( )

A.推动南方开发 B.加强财政集权 C.削弱州府权力 D.提高行政效率

16.《元史 · 百官志》云:“行中书省,凡十(一),秩从一品。掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”由此可知,与郡县制相比,行省制度有助于( )

A.保障中央集权体制的正常运转 B.改善中央与地方施政脱节的问题

C.形成中央对各地区的有效控制 D.消除地方主义及分裂中央的因素

17.洪武三十五年(1402年)七月,朱棣祭祀天地于南郊。祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过。朱棣此举旨在( )

A.建构政权的合法性 B.营造夺权舆论氛围C.神化维护专制皇权 D.重塑天人合一理念

朝代 参加的主要官员

① 六部尚书、都御史、阁臣

② 三公九卿、列侯、二千石、大夫及博士

③ 议政王大臣、军机大臣

④ 中书、门下、尚书三省宰相及六部官员

18.集议是中国古代朝议的议事制度。下表反映的是中国部分朝代集议参与官员的情况。其 中①是

A.秦朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

19.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

20.晚清时期,地方督抚不设属官。曾国藩、李鸿章等出于地方军务需要,自设善后、厘金等局,招募官员、幕友入局办事形成幕府,幕府逐渐掌握了部分军事权、财政权和人事权,实际上行使省一级政权的职能。这一现象( )

A.遏制了列强侵略的势头 B.反映了晚清政治的现代化

C.推动了科举制度的变革 D.体现了政治权力结构变动

21.清军机处设立后,皇帝的命令,凡涉及“诰诫臣工、指挥方略、查核政事、问刑罚之不当者”等机密事项,不通过内阁明发,而由军机大臣密封,交兵部捷报处直接寄给接受命令的官员个人。此举( )

A.强化了君主对官僚机构控制 B.提升了政府的治理能力

C.实现了中枢机构的有效制衡 D.减少了皇帝的决策失误

22.清代财政采中央集权之制,由户部掌管。咸丰时期,度支部尚书载泽所谓“我国道光以前,财权操自户部,各省不得滥请丝毫……咸丰以后,各省用兵,大吏率多自筹,从未仰给京部”。这反映出晚清( )

A.汉族官僚集团正日益崛起 B.维新变法受到守旧派阻挠

C.中央集权面临一定的挑战 D.中枢行政机构发生了变化

23.有考古学家认为,二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主;春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主。这一变化说明( )

A.专制王权与神权统治彻底分离 B.国家治理的理性化色彩逐渐增强

C.古代宫庙建筑影响历史走向 D.周秦之际儒家思想成为正统思想

24.《尚书》载:人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民。这反映了( )

A.中央权利尚未高度集中 B.统治者重视百姓监督

C.先秦敬天保民观念出现 D.儒家民本思想已经出现

25.三国时期,魏明帝召集大臣议政。针对刺史制度问题,杜恕建言:“古之刺史,奉宣六条,以清静为名,威风著称,今可勿令领兵,以专民事。”由此可见,与西汉相比,当时魏国( )

A.地方监察制度逐渐完善 B.刺史制度加强了中央集权

C.刺史的职权发生了异变 D.刺史制度保障了吏治清明

二 材料题(26题12分,27题13分,共25分)

26.制度与时代(12分)

材料一

汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权……(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏。南北朝以后,因侍中(门下省负责人)常在禁近,时时参与机务,于是实权又移于门下省。总而言之,魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了。到唐朝,就用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来……明清时期的殿阁,也不外此理。

——吕思勉《大中国史》

材料二

科举夙(一贯)为外人诟病,学堂最为新政大端(核心)。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊……所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》(1905年)

依据材料一,归纳从汉朝至唐朝中枢机构发展演变的总体趋势,并任选两个时期加以说明。(4分)

依据材料二并结合所学,简析该奏折提出的时代背景及相关作用。(8分)

27.行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料(12分):

材料一

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(4分)

据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4分)

选必一第1课中国古代政治制度的形成与发展限时训练

答案及详解

1.商朝的国家管理实行内外服制度,内服官有政务性职官、事务性职官、宗教文化类职官、军事性职官等,外服官有侯、伯、甸、男、卫、邦伯。据此可知商朝( )

A.国家机构较为完善 B.官僚政治成为主流

C.商王实现权力集中 D.缺乏民主传统制约

【答案】A

【解析】据选必一第1课所学—商朝已经有较系统的国家机构和分掌内外服各类事务的官员,与题意相合,故选A项;“官僚政治成为主流”不合时空,官僚政治开始于战国时期,排除B项;“实现权力集中”不合史实,商朝时期地方有相当大的独立性,排除C项;“缺乏民主传统制约”不合史实,商朝仍有原始社会的民主传统,排除D项。

2.商朝前期,商王得到内服臣子的辅佐,又积极拉拢方国,维系了国家的稳固。商朝中期多次出现王位之争,部分方国不再朝王纳贡。盘庚迁殷后商王势力强盛,方国逐渐归附商王统治。由此说明( )

A.外服是商朝统治的主要支柱

B.内外服制依靠血缘关系维系

C.原始民主传统在商朝依然有一定的影响力

D.内外服制的兴衰以中央力量的强弱为转移

【答案】D

【解析】据材料信息可知,商王实力强时,方国服从,商王实力弱则方国不再臣服,即内外服制取决于商王实力,故选D项;内服是商朝统治的主要支柱,排除A项;内外服制靠商王实力来维系,排除B项;材料强调商王实力对内外服制度的影响,与原始民主传统无关,排除C项。

3.有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

【答案】D

【解析】结合所学知识,西周豆闭簋属于一手实物史料,具有较高的史料价值,“周王命豆闭掌管某诸侯国军事”说明当时周王可以通过干预地方诸侯的人事任免,来干预地方诸侯国的内政,故选D项;诸侯国君朝觐天子是分封制前提下,地方诸侯本来的义务,不属于地方诸侯国的内政,排除A项;“协助诸侯国君”说明周王派遣的官员只能起到外在协助的作用,无法体现干预内政的特点,排除B项;诸侯国向中央政府缴纳贡赋是地方诸侯应尽的义务,不属于诸侯国的内政范围,排除C项。

4.论及周王朝的统治模式,有学者指出,周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天;诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系。下列项中,对这一“统治模式”解读正确的是( )

①神权与王权结合

②中央对地方实行垂直管理

③以血缘关系为纽带形成国家政治结构

④标志着中国开始迈入早期国家起源的历史阶段

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

【答案】B

【解析】据材料“周王是家族中嫡长子一脉的首领,代表整个家族祭祀上天”可知,周王祭祀上天说明神权与王权结合,故①正确;秦朝的郡县制实现了中央对地方的垂直管理,故②错误;据材料“周王是家族中嫡长子一脉的首领”“诸侯国君主的排序反映了他们与周王嫡长子一脉的亲疏关系”可知,西周实行宗法制、分封制,按血缘关系的亲疏形成“周天子—诸侯—卿大夫—士”的等级序列,即以血缘关系为纽带形成国家政治结构,故③正确;距今大约五千年前,随着农耕经济的发展,黄河流域和长江流域开始迈入早期国家起源的历史阶段,与材料“周王朝的统治模式”无关,故④错误;选择B项符合题意。

5.春秋前期,秦、晋韩原之战中晋惠公被俘,晋国内曾召集国人以征询改立新君的意见。晋惠公遂派人回国,以国君的名义将一部分土地赏赐给国人,名之日“作爰田”。这反映了当时( )

A.原始民主传统仍具影响 B.土地私有制已经确立

C.重大事务采取集体决策 D.兼并争霸战争的频繁

【答案】A

【解析】据材料“……征询改立新君的意见……土地赏赐给国人……”可知在晋惠公被俘时,晋国征询国人意见改立新君,这属于原始民主传统,晋惠公为取悦于民而分赏土地给国人,可见原始民主传统在春秋时期仍然有一定影响,故选A项;战国商鞅变法从法律形式上确立了封建土地私有制,排除B项;“国人”不掌握决策权,原始民主传统是国家遇到重大问题时,君主征求“国人”意见,国人也可以通过舆论来影响朝政,排除C项;春秋多是争霸战争,战国多是兼并战争,排除D项。

6.秦朝,免官之制已普遍实行。如因另有重用而免除其原有较低的职务,因不称职而免职,因犯罪而免职,总之,国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务。而从中央到地方的各级主官,也都有任免其下属的相应权限。由此可知,秦朝( )

A.君主权力开始受到冲击 B.地方各级主官权力较大

C.官僚政治体制作用凸显 D.统治者决策带有随意性

【答案】C

【解析】据材料“国君不管出于什么理由,都有权免去其臣下的职务”,可知秦朝免官之制已普遍实行,对官员实施职务任免和升降,加强和改进了官员管理,凸显了了官僚政治体制的作用,故选C项;国君掌握免官之权,加强了君主权力,排除A项;据材料“各级主官,也都有任免其下属的相应权限”可知地方主官的权力较大,但这是材料的部分信息,不能囊括君主的权力,属于片面选项,排除B项;材料未提及统治者随意任免官员,不能得出决策带有随意性,排除D项。

7.下表是秦至元的地方行政区划统计。由此可知古代中国行政区划演变的特点( )

年代 省数 道、路数 州数 郡(府、国)数 县(侯、国)数

秦始皇二十六年(前221年) / / / 36 756

西汉平帝(1—5年) / / 13 103 1578

东汉顺帝(126—144年) / / 13 105 1180

隋大业五年(609年) / / / 190 1255

唐开元二十八年(740年) / 15道 / 328 1573

宋宣和四年(1122年) / 26路 288 / 1234

元朝 10 183路 / 97 1425

①行政区划由两级制发展到三级制 ②地方监察区逐渐演变为行政区

③县为最基层的行政单位基本稳定 ④元朝边疆内地一体化均设行省

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

【答案】C

【解析】据材料信息可知,元朝行政区划为五级制,故①错误;汉代的州、唐朝的道、宋朝的路都是由监察区演变为行政区,故②正确;从材料可以看出,县最为地方最低一级行政机构,其地位最为稳固,故③正确;“均”字有误,元朝边疆地区如西藏归宣政院管理,并未设行省,故④错误;选择C项符合题意。

8.延议、朝议、集议,是中国古代中央决策体制的重要方式。当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断”。秦朝皇帝制度、郡县制的确立,都经过了讨论。唐朝有三省长官在政事堂合议的制度,宋明清时期廷议、朝议、集议制度进一步规范化。对廷议制度理解不正确的是( )

A.在保障决策的合理性方面发挥了作用 B.在一定程度上起到了限制皇权的作用

C.是中国古代统治阶级集体议政的制度 D.为历代宰相参与决策提供了制度保障

【答案】D

【解析】结合所学可知,明太祖朱元璋废除了宰相制度,清朝并未设置宰相,且廷议制度在明清有所发展,表明廷议制度不可能为明清宰相参与决策提供保障,故D项错误,符合题意;据材料“当国家遇到重大事务时,皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论,讨论结果由皇帝最后裁定,即所谓‘兼听独断’”可知,廷议制度有利于皇帝听取来自大臣的意见,一定程度上有利于保障决策的合理性,故A项正确,不符合题意;廷议制度是皇帝召集相关官员进行讨论,讨论的结果虽由皇帝裁定,但也体现了一定的制约,一定程度上可以限制皇权的滥用,故B项正确,不符合题意;据材料“皇帝或皇帝责成中枢首脑召集相关官员进行讨论”可知,参与廷议的一般是皇帝及相关官员,多为统治阶级,反映了廷议制度是中国古代统治阶级集体议政的制度,故C项正确,不符合题意。

9.秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写,文首为“臣昧死上言”,文尾多以“稽首以闻”结束。这反映了秦朝( )

A.官员文化素养低下 B.文书话语凸显皇权意志

C.行政体系规范有序 D.文书行政利于国家治理

【答案】B

【解析】据材料“秦朝皇命文书形式比较自由,而臣子上呈皇帝的文书却有十分严格的格式要求,必须按官职、爵位、姓名书写”“臣昧死上言”“稽首以闻”并结合基础知识可知,这是公文体制上“尊君抑臣”的表现、具有等级性,故选B项;材料仅涉及到文书制度下君臣书写体式上的差异,没有明确具体文书内容,排除A项;秦朝行政体系规范有序,但材料仅涉及到文书制度,没有明确完整的行政体系及人员设置,排除C项;文书行政有利于秦朝国家治理,但材料仅涉及到文书制度的书写体式,没有明确具体结果,排除D项。

10.经过60余年的修养生息,西汉国力强盛。汉武帝继位后,进行改革并积极开拓疆域。下列各项,属于汉武帝改革措施的是( )

A.采取“与民休息”政策 B.设直接为皇帝掌控的中朝

C.分封一批同姓的诸侯王 D.首创郡县制与分封制并存

【答案】B

【解析】据材料可知,汉武帝为加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,故选B项;汉初统治集团吸取秦朝速亡的教训,尊奉黄老无为思想,采取“与民休息”政策,排除A项;汉高祖将异姓王剪除后,“惩亡秦孤立之败”,陆续分封一批同姓的诸侯王,排除C项;汉初首创郡县制与分封制并存的地方行政制度,排除D项。

11.据延汉简显示,在西域屯田的小吏,按照要求必须“能书会计、治官民、颇知律令。文吏还要专门读史书,写文件,练礼仪。汉代郡守设学,县官设校,配备经师,教授春秋,慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体。”据此可知,当时的地方治理( )

A.主要特点自治 B.体现宗法纽带

C.管理与教化结合 D.以皇权为中心

【答案】C

【解析】据“慢慢将不同地区的基层人民整合起来,聚合成一个大文化共同体”可知,汉代的地方管理在加强地方管理的同时,也进行教化的引导,将不同地区的人民聚合成为一个大文化体,所以具有管理与教化并存的特征,故选C项;所谓自治,指的是地方能够自行管理或处理事务,但材料中只强调了对官吏的要求及作用,而没有呈现自治的特点,排除A项;材料中没有说明官吏选拔标准是血缘关系,所以不能说明宗法纽带,排除B项;材料内容主要涉及的是地方管理,没有强调皇权,排除D项。

12.《旧唐书》记载,唐德宗贞元九年(793年),“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言。始诏令旬日(十日)秉笔”,但后来是“每日更秉笔”。这表明当时三省制( )

A.有效制约了皇权 B.提高了决策效率

C.有互相推诿之弊 D.细化了宰相权责

【答案】C

【解析】据材料“贾耽、赵憬、陆贽、卢迈同平章政事,百寮有所关白,更相让而不言”“每日更秉笔”可知,由于四个宰相互相推诿,所以才规定每日轮流秉笔,反映了当时三省长官互相推让,不利于政务的迅速处理,即当时三省制有互相推诿之弊,故选C项;三省六部制分散和削弱了相权,保证了君权的独尊,“有效制约皇权”说法错误,排除A项;材料“更相让而不言”反映了四个宰相互相推诿,这不利于决策效率的提高,排除B项;结合所学可知,宰相权责如果细化或者权责分明,互相推诿的情况会相应减少,与材料内容不符,排除D项。

13.下表为唐玄宗时期新建州县统计。据此推知( )

时间 新建 今属 时间 新建 今属

735年 巴川县 四川 741年 尤溪县 福建

736年 汀州 福建 742年 青阳县 安徽

737年 唐城县 湖北 743年 唐年县 湖北

738年 明州 浙江 752年 太平县 安徽

740年 献州 安徽 754年 蒲阳县 浙江

A.经济发展提升区域政治地位 B.中央对边远地区的控制加强

C.藩镇割据加剧地方离心倾向 D.地方行政区划趋向均衡合理

【答案】A

【解析】据材料可知新建州县主要分布在今四川、福建、湖北、浙江、安徽等南方地区,说明南方社会经济的发展推动了南方人口的增加,为更好的对地方进行治理,增加州县的设置,故选A项;结合所学可知,安史之乱(755—761年)后唐朝才陷入藩镇割据局面,而材料体现的是安史之乱前南方新建州县情况,排除B项;四川、福建、湖北、浙江、安徽不属于边疆地区,排除C项;新建州县,仍旧采用之前的地方管理体制,排除D项。

14.有学者认为:“治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。”在中国古代政治制度的发展变化中,治理天下与君臣关系的处理,尤以相权的调整为要。下列项中属于相权调整的举措是( )

A.建立世官制 B.增设“参知政事”

C.强化“外朝” D.实行察举制

【答案】B

【解析】宋代,参知政事正式作为宰相官名,目的是通过分割相权,削弱相权,故选B项;世官制是指世代为官,官吏具有世袭的特权,排除A项;汉代逐渐形成以皇帝为中心的“中朝”和以丞相为首的“外朝”,通过强化“中朝”来加强皇权,排除C项;察举制是汉代以道德标准来选拔官吏的制度,排除D项。

15.南宋初年,宋高宗在江南浙闽等地选出40大县由朝廷直接管理,给予州之待遇,甚有“县强州弱”之势。此举旨在( )

A.推动南方开发 B.加强财政集权 C.削弱州府权力 D.提高行政效率

【答案】B

【解析】据材料“江南浙闽等地……”“朝廷直接管理”等并结合所学可知,南宋经济中心南移完成,江南浙闽经济富庶是国家财赋的重要来源地,朝廷直接管理这些地区的40大县,体现了加强财政集权的目的,故选B项;南宋经济重心南移完成,南方已经不是“开发”阶段,排除A项;材料中体现的是给予这些大县“州之待遇”,并没有体现削弱其他州府权力,即使大县的设立一定程度上削弱州府权力,但C项属于影响非目的,排除C项;40大县由朝廷直接管理,一定程度上可以提高行政效率,D属于影响非目的,排除D项。

16.《元史 · 百官志》云:“行中书省,凡十(一),秩从一品。掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。”由此可知,与郡县制相比,行省制度有助于( )

A.保障中央集权体制的正常运转 B.改善中央与地方施政脱节的问题

C.形成中央对各地区的有效控制 D.消除地方主义及分裂中央的因素

【答案】B

【解析】据材料“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里”可知,行省权力较大,但同时与设于中央的中书省互为表里,这种互为表里强化了中央与地方的联系,有利于改善中央与地方施政脱节的问题,故选B项;郡县制和行省制都有利于加强中央集权,但都不能完全保障中央集权体制的正常运行,在秦朝晚期和元朝晚期均出现地方起义,推翻了王朝的统治,排除A项;郡县制下,郡县长官由中央直接任免,就已经形成中央对地方的有效控制,排除C项;中国古代封建社会分裂割据能够存在的根本原因是自给自足的小农经济,行政制度不可能消除地方主义及分裂中央的因素,排除D项。

17.洪武三十五年(1402年)七月,朱棣祭祀天地于南郊。祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过。朱棣此举旨在( )

A.建构政权的合法性 B.营造夺权舆论氛围

C.神化维护专制皇权 D.重塑天人合一理念

【答案】A

【解析】据材料“朱棣祭祀天地于南郊”“歌颂太祖的文治武功”“指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过”,结合所学可知祭祀天地于南郊,本是皇帝的权力,反映了朱棣在行使皇帝的权力,其通过祭文歌颂太祖的文治武功,同时指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过,来证明自己政权的合法性,故选A项;材料“朱棣祭祀天地于南郊”结合所学可知1402年,朱棣攻破南京,即皇帝位,已经实现夺权,而不是营造夺权舆论,排除B项;材料“歌颂太祖的文治武功”“指出建文崇信奸回、委政近侍、改更祖宪、戕害诸王的种种罪过”表明歌颂太祖的文治武功,同时指出建文帝的种种罪过,而不是神化皇权,排除C项;朱棣此举主要是出于政治目的,并不是重塑天人合一理念,排除D项。

18.集议是中国古代朝议的议事制度。下表反映的是中国部分朝代集议参与官员的情况。其中①是( )

朝代 参加的主要官员

① 六部尚书、都御史、阁臣

② 三公九卿、列侯、二千石、大夫及博士

③ 议政王大臣、军机大臣

④ 中书、门下、尚书三省宰相及六部官员

A.秦朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

【答案】C

【解析】阁臣是明朝内阁大臣,六部尚书和都御史都是明朝官职,故选C项;秦朝没有内阁和六部,排除A项;唐朝官职包括中书、门下、尚书三省宰相及六部官员,并不包括阁臣,排除B项;清朝内阁并不处理机要事务,仅处理日常事务,清朝官职应为③,即包括议政王大臣、军机大臣,排除D项。

19.清乾隆帝曾诏谕山东巡抚,称其奏折所述事宜为日常公事,不合体制。此后,乾隆帝多次晓谕各省督抚,此类公事应当使用题本文书,经内阁等部门呈送;只有“案关重大,决不待时者”才可用奏折。由此判断( )

A.奏折最早出现在乾隆年间 B.奏折制度有利于制衡皇权

C.奏折具有机密高效的特点 D.奏折需要经内阁中转呈送

【答案】C

【解析】据材料“只有‘案关重大,决不待时者’才可用奏折”可知,乾隆时期规范了对奏折使用的要求,只有那些特别重要、紧急的事务,才可通过奏折进行上奏,说明清朝的奏折具有机密高效的特点,便于皇帝对地方的控制,故选C项;奏折最早出现在康熙时期,排除A项;材料中描述的是对奏折制度的规范和要求,与制衡皇权无关,排除B项;常规文书经内阁中转呈送,而奏折单独呈送皇帝,不经中转,排除D项。

20.晚清时期,地方督抚不设属官。曾国藩、李鸿章等出于地方军务需要,自设善后、厘金等局,招募官员、幕友入局办事形成幕府,幕府逐渐掌握了部分军事权、财政权和人事权,实际上行使省一级政权的职能。这一现象( )

A.遏制了列强侵略的势头 B.反映了晚清政治的现代化

C.推动了科举制度的变革 D.体现了政治权力结构变动

【答案】D

【解析】据材料可知,晚清时期,原本地方督抚没有属官,但曾国藩、李鸿章等湘淮系督抚的幕府却拥有类似省级政权的职能,这实际上反映了太平天国运动之后,清朝政治权力结构的变化,中央权力的下移,故选D项;材料未涉及列强侵略的信息,无法得出遏制列强侵略的认识,实际上湘淮系官僚集团的崛起也未能遏制列强侵略的势头,排除A项;材料主要反映了晚清时期中央权力的下移,晚清政治现代化则始于戊戌变法,排除B项;晚清时期科举制度的变革,指的是百日维新废除八股取士、清末新政废除科举制,与材料呈现的现象无关,排除C项。

21.清军机处设立后,皇帝的命令,凡涉及“诰诫臣工、指挥方略、查核政事、问刑罚之不当者”等机密事项,不通过内阁明发,而由军机大臣密封,交兵部捷报处直接寄给接受命令的官员个人。此举( )

A.强化了君主对官僚机构控制 B.提升了政府的治理能力

C.实现了中枢机构的有效制衡 D.减少了皇帝的决策失误

【答案】A

【解析】材料中所述,其实为清朝的廷寄制度,绕开内阁的“明发上谕”,而是直接由内廷寄发至官员个人,易于保密,且传递迅速,便于强化君主对官僚机构的控制,故选A项;材料只是讲述皇帝命令传达方式的变化,而政府治理能力同机构、法律制度建设有关,排除B项;廷寄出发点是为了保密,而非是让内阁、兵部等中枢机构的相互制衡,也难以实现“有效”制衡,排除C项;皇帝乾纲独断,不经内阁,不利于减少决策失误,排除D项。

22.清代财政采中央集权之制,由户部掌管。咸丰时期,度支部尚书载泽所谓“我国道光以前,财权操自户部,各省不得滥请丝毫……咸丰以后,各省用兵,大吏率多自筹,从未仰给京部”。这反映出晚清( )

A.汉族官僚集团正日益崛起 B.维新变法受到守旧派阻挠

C.中央集权面临一定的挑战 D.中枢行政机构发生了变化

【答案】C

【解析】据材料可知,道光以前财政大权还掌控在中央政府手中,但咸丰之后,地方军队的军费,基本自筹,很少依靠中央,说明政府对地方财政权控制的减弱,中央集权受到一定程度的挑战,故选C项;太平天国运动中,汉族官僚集团日益崛起,与材料主旨不符,排除A项;维新变法是晚清时期维新派人士通过光绪帝进行倡导学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等的资产阶级改良运动,与材料主旨不符,排除B项;材料强调中央与地方之间的关系,与中枢行政机构的变化无关,排除D项。

23.有考古学家认为,二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主;春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主。这一变化说明( )

A.专制王权与神权统治彻底分离 B.国家治理的理性化色彩逐渐增强

C.古代宫庙建筑影响历史走向 D.周秦之际儒家思想成为正统思想

【答案】B

【解析】据材料“二里头至西周时代宫庙合一,以庙为主”“春秋战国时代至秦汉时代宫庙分离,以宫为主”可知相比商周时期宗法血缘色彩浓厚的现状,春秋战国时期更加凸显君主集权,体现了贵族政治向官僚政治的转型,这说明国家治理的理性化色彩逐渐增强,故选B项;中国古代王权与神权始终处于结合的状态,材料只是强调春秋战国相比于商周时期更加强调王权至上,排除A项;古代宫庙建筑是历史环境的体现,深受当时政治格局、经济形态和统治思想的影响,选项存在因果倒置的错误,排除C项;汉武帝时期通过“罢黜百家,独尊儒术”实现了儒学的正统化,排除D项。

24.《尚书》载:人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民。这反映了( )

A.中央权利尚未高度集中 B.统治者重视百姓监督

C.先秦敬天保民观念出现 D.儒家民本思想已经出现

【答案】C

【解析】据材料“人无于水监,当于民监;惟王子子孙孙永保民”可知人主不要把水当镜子,而应该把臣民当作镜子,无论是老百姓还是其他的人民都应该被保障,体现了当先秦时期保民思想的出现,故选C项;分封制的设立体现中央权力尚未高度集中,排除A项;“保民”是要保障人民,并非人民监督统治者,排除B项;民本思想以民为本,与“保民”有一定差异,且儒家思想出现于春秋时期,排除D项。

25.三国时期,魏明帝召集大臣议政。针对刺史制度问题,杜恕建言:“古之刺史,奉宣六条,以清静为名,威风著称,今可勿令领兵,以专民事。”由此可见,与西汉相比,当时魏国( )

A.地方监察制度逐渐完善 B.刺史制度加强了中央集权

C.刺史的职权发生了异变 D.刺史制度保障了吏治清明

【答案】C

【解析】据材料“今可勿令领兵,以专民事”可知,西汉刺史负责对辖区内郡级官员及子弟和豪强势力进行巡视监察,而魏国刺史拥有领兵权,即刺史的职权发生了异变,故选C项;刺史职权的变化与“地方监察制度逐渐完善”无关,排除A项;地方刺史拥有领兵权,不利于加强中央集权,排除B项;“保障”说法错误,且与材料主旨不符,排除D项。

26.制度与时代(12分)

材料一

汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权……(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏。南北朝以后,因侍中(门下省负责人)常在禁近,时时参与机务,于是实权又移于门下省。总而言之,魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了。到唐朝,就用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来……明清时期的殿阁,也不外此理。

——吕思勉《大中国史》

材料二

科举夙(一贯)为外人诟病,学堂最为新政大端(核心)。一旦毅然决然舍其旧而新是谋,则风声所树,观听一倾,群且刮目相看,推诚相与;而中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊……所关甚宏,收效甚巨。且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生。

——袁世凯等 《立停科举推广学校折》(1905年)

(1)依据材料一,归纳从汉朝至唐朝中枢机构发展演变的总体趋势,并任选两个时期加以说明。(4分)

(2)依据材料二并结合所学,简析该奏折提出的时代背景及相关作用。(8分)

【答案】(12分)

(1)趋势:削弱相权;加强皇权。(任意1点,共1分)

说明:汉朝——设立中朝,决策权力逐渐转移到皇帝亲信处; 魏晋南北朝——任用近臣,皇帝亲信的中书省、门下省掌权; 唐朝——多人、多部门任职来分割宰相权力。(共3分)

(2)背景:19世纪末到20世纪初,列强对中国持续侵略,民族危机不断加深;清政府面临严重的统治危机,试图通过“新政”进行“自救”。(每点2分,共4分)

作用:清政府推行教育改革,兴办学堂,建立起较为完整的学校制度;推动了选官制度改革,废除科举制,由学堂选官、留学毕业生选官成为官员选拔的主要方式;开通民智,解放思想。(任意2点,共4分)

【解析】

(1)第一小问趋势,由材料一“汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权”可得削弱相权或者说加强皇权。第二小问说明,任意选择两个时期就可以。如选择汉朝,由材料一“汉朝从武帝(设立中朝)以后,宰相就渐渐失其实权”可得,汉朝设立中朝,中朝由皇帝选择亲信大臣担任,所以决策权力逐渐转移到皇帝亲信处;如选择魏晋南北朝,由材料一“(曹)魏朝建国之初,置了一个秘书省(后改为中书省),于是中书亲而尚书疏”、“魏晋南北朝,机要是在中书、门下省的,尚书不过执行政务罢了”可得,任用近臣,皇帝亲信的中书省、门下省掌权;如果选择唐朝,由材料一“用三省的长官作为丞相,中书面授机务,门下省掌封驳,尚书承而行之。中叶以后,所谓翰林学士,和天子十分亲近,又渐渐的握起实权来”可得,唐朝多人、多部门任职来分割宰相权力。

(2)第一小问背景,据材料出处“1905年”、“《立停科举推广学校折》”可知,这是1905年袁世凯等人要求清政府废除科举制和推广新式学堂的奏折,其背景结合所学从民族危机和统治危机两个角度思考作答,具体来说,19世纪末到20世纪初,列强对中国持续侵略,民族危机不断加深;清政府面临严重的统治危机,试图通过“新政”进行“自救”。第二小问作用,从对教育发展、对选官制度和对思想解放几个角度思考作答。具体来说,推广学校属于清政府推行教育改革,而兴办学堂,就等于由此建立起较为完整的学校制度;而立停科举之后,就涉及到了选官制度改革,由材料二“中国士子之留学外洋者,亦知进身之路,归重学堂一途,益将励志潜修,不为邪说浮言所惑,显收有用之才俊”和所学可得,推动了选官制度改革,废除科举制,由学堂选官、留学毕业生选官成为官员选拔的主要方式;由材料二“设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上知效忠于国,下得自谋其生”可得,开通民智,解放思想。

27.行政区划是国家为分级管理而对地方的划分。自先秦至隋代,中国行政区划制度曾进行过多次改革。阅读下列材料(13分):

材料一

春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》等

材料二

隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年(583),兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。(5分)

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施。(4分)

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析秦、隋行政区划制度改革共同的积极作用。(4分)

【答案】

(1)演变:周朝实行分封制;战国时在边地出现郡县制(春秋战国时期在边地设置郡县);秦统一后在全国推行郡县制;汉初实行郡国并行制;东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)原因:地方出现分权倾向;机构设置混乱(郡县过多)。

措施:改州郡县制为州县制;合并州县。

(3)作用:有利于中央集权(加强对地方的控制);巩固国家统一;提高了行政效率(减少了管理层次);确立了中国古代行政区划的基本模式。

【解析】

(1)结合所学知识得出周朝实行分封制;据材料一“春秋时代,郡县制开始荫芽。……到战国时代,在边地的郡下分设若干县”得出战国时在边地出现郡县制;据材料一“秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。”得出秦统一后在全国推行郡县制;据材料一“郡县制为汉代沿用”并结合所学知识得出汉初实行郡国并行制;据材料一“到东汉时,刺史已有固定治所,……州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。”得出东汉至南北朝实行州郡县制。

(2)第一小问(原因),据材料二“但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。”得出地方出现分权倾向;据材料二“改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”得出机构设置混乱。第二小问(措施),据材料二“改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端”得出改州郡县制为州县制、合并州县。

(3)结合所学知识从加强中央集权、巩固国家统一、提高行政效率、确立行政区划模式等方面进行归纳。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理