高中历史 统编版(部编版)第六单元 文化的传承与保护(单元测试)习题(含答案)选择性必修3 文化交流与传播 第六单元 文化的传承与保护

文档属性

| 名称 | 高中历史 统编版(部编版)第六单元 文化的传承与保护(单元测试)习题(含答案)选择性必修3 文化交流与传播 第六单元 文化的传承与保护 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-25 22:23:13 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 文化的传承与保护(单元测试)

1.阿布辛拜勒神庙,位于埃及南部城市阿斯旺,是古代埃及第十九王朝的法老拉美西斯二世因崇拜太阳神而修建的。其被联合国教科文组织定为世界文化遗产的根本原因是( )

A.它是人们认识古埃及历史文化的教科书

B.它是学术研究的重要资源

C.它是增进世界各民族互相学习的重要资料

D.它在人类历史上“具有突出的普遍价值”

2.甲午中日战争后,中国一些有识之士通过考察和比较,发现“方今欧、美、日本各邦,图书馆之增设,与文明之进步相追逐”;以康有为、梁启超为代表的维新派在兴学会、办报刊的同时,积极创设“强学书藏”并向社会民众免费开放。这体现出“书藏”的重要作用是( )

A.保存文化遗产 B.传递军事情报 C.开展社会教育 D.彰显国家实力

3.2012年,民政部印发《全国地名文化遗产保护工作实施方案》,重点保护对象如表2所示。由此可知,该方案的实施( )

序号 保护对象 序号 保护对象

一 千年古城(都)地名文化遗产 五 甲骨文、金文地名文化遗产

二 千年古县地名文化遗产 六 少数民族地名文化遗产

三 千年古镇地名文化遗产 七 著名山川地名文化遗产

四 千年古村落地名文化遗产 八 近现代重要地名文化遗产

A.有利于弘扬中华民族传统文化 B.旨在彰显我国文化遗产资源的丰富

C.增强了社会主义文化的统一性 D.体现了我国文化遗产保护的紧迫性

4.中国民间传统门神画多以秦叔宝、尉迟恭为主题。创作于1940年的河北武强年画《保卫边区》,把昔日威风凛凛的“门神”换成了骑马挥舞战刀的八路军战士。这一艺术形式( )

A.沿袭了传统年画中门神的造型和样式 B.调动了民众参加土地革命的政治热情

C.反映了边区人民如火如荼的生产运动 D.将革命主题与传统民俗文化结合起来

5.1891年,康有为在广州建立万木草堂,1894年,严复在北京建立通艺学堂。这些新式学堂的创建( )

A.标志着传统科举制度废除 B.推动了学堂选官制度确立

C.将育人取才合于学校一途 D.满足了文官考试制度需要

6.明清时期,民间书坊的出版物种类繁多,从经史到民间日用类书,从教育类书籍、科举参考书到通俗文学,可谓包罗万象。而在这种商业化的出版风潮下,经史子集各部之中,阳春白雪,曲高和寡的原典巨著比重已经很少,通俗、普及读物则如雨后春笋,层出不穷、蔚为大观。对这种变化理解正确的是( )

A.印刷技术进步。印刷书籍的效率显著提升 B.科举制度发展,社会各阶层尚学风气浓厚

C.商品经济发展,市民阶层的文娱需求增加 D.专制达到顶峰,社会的思想文化受到禁铜

7.1949—1957年,新中国教育方针政策实现了两次根本性转变:一是实现了从半殖民地半封建的旧教育向社会主义教育的转变;二是实现了由“教育为无产阶级政治服务”向“教育为社会主义建设服务”的转变。国家教育方针的转变意在( )

A.适应社会发展的需要 B.培养高科技专业人才 C.落实“双百”方针 D.推动经济体制改革

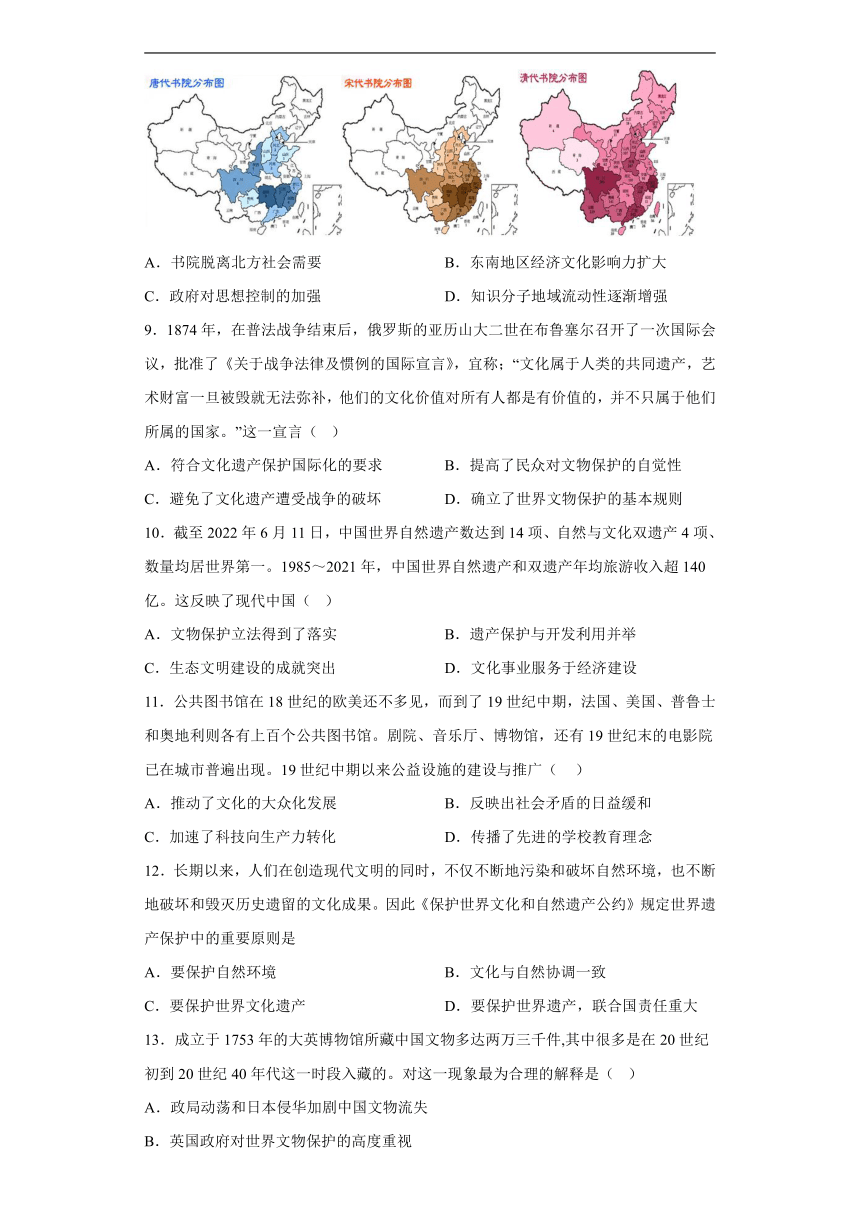

8.书院是中国教育史上独具特色的文化现象。图1 所示中国古代书院地域空间分布状态的变化反映出( )

A.书院脱离北方社会需要 B.东南地区经济文化影响力扩大

C.政府对思想控制的加强 D.知识分子地域流动性逐渐增强

9.1874年,在普法战争结束后,俄罗斯的亚历山大二世在布鲁塞尔召开了一次国际会议,批准了《关于战争法律及惯例的国际宣言》,宜称;“文化属于人类的共同遗产,艺术财富一旦被毁就无法弥补,他们的文化价值对所有人都是有价值的,并不只属于他们所属的国家。”这一宣言( )

A.符合文化遗产保护国际化的要求 B.提高了民众对文物保护的自觉性

C.避免了文化遗产遭受战争的破坏 D.确立了世界文物保护的基本规则

10.截至2022年6月11日,中国世界自然遗产数达到14项、自然与文化双遗产4项、数量均居世界第一。1985~2021年,中国世界自然遗产和双遗产年均旅游收入超140亿。这反映了现代中国( )

A.文物保护立法得到了落实 B.遗产保护与开发利用并举

C.生态文明建设的成就突出 D.文化事业服务于经济建设

11.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

12.长期以来,人们在创造现代文明的同时,不仅不断地污染和破坏自然环境,也不断地破坏和毁灭历史遗留的文化成果。因此《保护世界文化和自然遗产公约》规定世界遗产保护中的重要原则是

A.要保护自然环境 B.文化与自然协调一致

C.要保护世界文化遗产 D.要保护世界遗产,联合国责任重大

13.成立于1753年的大英博物馆所藏中国文物多达两万三千件,其中很多是在20世纪初到20世纪40年代这一时段入藏的。对这一现象最为合理的解释是( )

A.政局动荡和日本侵华加剧中国文物流失

B.英国政府对世界文物保护的高度重视

C.英法联军利用侵略对中国文物大肆抢夺

D.文物成为中英两国友好交往的历史见证

14.如表所示为2002年至2006年中国颁布的有关文化遗产管理的法规(部分)。这反映了中国( )

法律法规名称 发布单位 颁布年份

《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》 文化部、国家文物局 2002

《世界文化遗产保护管理办法》 文化部 2006

《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》 国家文物局 2006

《中国世界文化遗产专家咨询管理办法》 国家文物局 2006

A.传承文化走在世界的前列 B.完善了对世界遗产的认识

C.注重世界遗产资源的开发 D.守护人类共同财富的担当

15.如表为部分文献中关于儒的起源探讨,据此可知( )

内容 文献

子谓子夏曰:“女为君子儒,毋为小人儒。” 《论语》

刘歆《别录》载:儒家者流,盖出于司徒之官,助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。 《汉书·艺文志》

古之学者多出于王官。世卿用世之时,百姓当家,则务农商畜牧,无所谓学问也。其欲学者,不得不给事官府为之胥徒,或乃供洒扫为仆役焉。 章太炎《诸子学略说》(1906年)

《周礼》司徒掌邦教,儒家以六经设教,而论者遂谓儒家为出于司徒之官。不知儒家之六籍,多非司徒之官之所能梦见。 胡适《诸子不出于王官论》(1917年)

A.儒学的形成是由于孔子的大力提倡 B.章太炎对刘歆的观点有继承和创新

C.胡适与刘歆都否定儒学六经的存在 D.胡适的观点与刘、章二人一脉相承

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 世界遗产,是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。截止2021年底,中国已有56项世界遗产列入《世界遗产名录》,都江堰和大运河都名列其中。

有学者阐述都江堰入选的理由

都江堰是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它不仅是中国水利工程技术的伟大奇迹,也是世界水利工程的璀璨明珠。它最伟大之处是建堰2000多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰水利工程,是中国古代人民智慧的结晶,是中华文化划时代的杰作。

根据材料并结合所学知识,说明大运河入选的理由,并简要阐述评选世界遗产的意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 拿破仑·波拿巴统治期间,为培养人才,建立公立中学和法兰西大学,以鼓励科学研究和技术教育。他用国家权力保障了每位公民接受教育的权利,使资产阶级自由、平等的观念和思想在人民中间得以延续。在将爱国主义发扬到无以复加地步的同时,造就了一大批资产阶级学者、军事家、工程师和实业家,为后来资产阶级在法国的全面胜利铺平了道路。巴黎理工学校于1794年建校……肯定该校的目的是“传播数学、物理、化学等科学和制图技术,特别是为炮兵、工兵、路桥、造船、军用和民用工程、开矿和地理等技术性的公立专科学校输送学生。”从此,巴黎理工学校作为基础型大学校的功能被确立下来。

材料二 法国革命及其后的战争加强了欧洲各地人民的民族认同感。在法国,建立在自由、平等、博爱基础上的共和国激发了民众的爱国主义情感,鼓舞人们振作起来抵抗外国军队对革命的破坏,保卫革命的成果。革命领导人将《马赛进行曲》定为国歌,激发人们的民族自豪感和民族认同感。在西班牙、荷兰、奥地利、普鲁士和俄罗斯,随着革命的进行和拿破仑军队的入侵,民族意识汹涌而起。对拿破仑及其帝国的反对同样也激发了各国人的民族感情。

——杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出拿破仑文化政策的特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析拿破仑战争对欧洲政治文化的重构有哪些影响?

参考答案:

1.D2.C3.A4.D5.C6.C7.A8.B9.A10.B11.A12.B13.A14.D15.B

16.理由:大运河是世界上开凿最早、使用最久、空间跨度最大的人工运河。它是中国古代南北交通的大动脉,至今依然发挥着重要作用。大运河是中国古代人民创造的一项伟大的水利工程,是中华民族留给世界的宝贵遗产。

意义:世界遗产是人类的宝贵财富;增强保护世界遗产的意识。

17.(1)特点:重视教育发展;鼓励科研和科技进步;重视现代科技人才培养;重视爱国主义教育;教育政策具有为政治、军事服务的目的性。

(2)影响:扫除封建贵族特权;推行《法典》、传播启蒙思想;激发了法国民众的爱国主义情感;加强了各国民族认同感;民族主义得到发展;西欧出现了不断高涨的民族独立要求和民主意识。

1.阿布辛拜勒神庙,位于埃及南部城市阿斯旺,是古代埃及第十九王朝的法老拉美西斯二世因崇拜太阳神而修建的。其被联合国教科文组织定为世界文化遗产的根本原因是( )

A.它是人们认识古埃及历史文化的教科书

B.它是学术研究的重要资源

C.它是增进世界各民族互相学习的重要资料

D.它在人类历史上“具有突出的普遍价值”

2.甲午中日战争后,中国一些有识之士通过考察和比较,发现“方今欧、美、日本各邦,图书馆之增设,与文明之进步相追逐”;以康有为、梁启超为代表的维新派在兴学会、办报刊的同时,积极创设“强学书藏”并向社会民众免费开放。这体现出“书藏”的重要作用是( )

A.保存文化遗产 B.传递军事情报 C.开展社会教育 D.彰显国家实力

3.2012年,民政部印发《全国地名文化遗产保护工作实施方案》,重点保护对象如表2所示。由此可知,该方案的实施( )

序号 保护对象 序号 保护对象

一 千年古城(都)地名文化遗产 五 甲骨文、金文地名文化遗产

二 千年古县地名文化遗产 六 少数民族地名文化遗产

三 千年古镇地名文化遗产 七 著名山川地名文化遗产

四 千年古村落地名文化遗产 八 近现代重要地名文化遗产

A.有利于弘扬中华民族传统文化 B.旨在彰显我国文化遗产资源的丰富

C.增强了社会主义文化的统一性 D.体现了我国文化遗产保护的紧迫性

4.中国民间传统门神画多以秦叔宝、尉迟恭为主题。创作于1940年的河北武强年画《保卫边区》,把昔日威风凛凛的“门神”换成了骑马挥舞战刀的八路军战士。这一艺术形式( )

A.沿袭了传统年画中门神的造型和样式 B.调动了民众参加土地革命的政治热情

C.反映了边区人民如火如荼的生产运动 D.将革命主题与传统民俗文化结合起来

5.1891年,康有为在广州建立万木草堂,1894年,严复在北京建立通艺学堂。这些新式学堂的创建( )

A.标志着传统科举制度废除 B.推动了学堂选官制度确立

C.将育人取才合于学校一途 D.满足了文官考试制度需要

6.明清时期,民间书坊的出版物种类繁多,从经史到民间日用类书,从教育类书籍、科举参考书到通俗文学,可谓包罗万象。而在这种商业化的出版风潮下,经史子集各部之中,阳春白雪,曲高和寡的原典巨著比重已经很少,通俗、普及读物则如雨后春笋,层出不穷、蔚为大观。对这种变化理解正确的是( )

A.印刷技术进步。印刷书籍的效率显著提升 B.科举制度发展,社会各阶层尚学风气浓厚

C.商品经济发展,市民阶层的文娱需求增加 D.专制达到顶峰,社会的思想文化受到禁铜

7.1949—1957年,新中国教育方针政策实现了两次根本性转变:一是实现了从半殖民地半封建的旧教育向社会主义教育的转变;二是实现了由“教育为无产阶级政治服务”向“教育为社会主义建设服务”的转变。国家教育方针的转变意在( )

A.适应社会发展的需要 B.培养高科技专业人才 C.落实“双百”方针 D.推动经济体制改革

8.书院是中国教育史上独具特色的文化现象。图1 所示中国古代书院地域空间分布状态的变化反映出( )

A.书院脱离北方社会需要 B.东南地区经济文化影响力扩大

C.政府对思想控制的加强 D.知识分子地域流动性逐渐增强

9.1874年,在普法战争结束后,俄罗斯的亚历山大二世在布鲁塞尔召开了一次国际会议,批准了《关于战争法律及惯例的国际宣言》,宜称;“文化属于人类的共同遗产,艺术财富一旦被毁就无法弥补,他们的文化价值对所有人都是有价值的,并不只属于他们所属的国家。”这一宣言( )

A.符合文化遗产保护国际化的要求 B.提高了民众对文物保护的自觉性

C.避免了文化遗产遭受战争的破坏 D.确立了世界文物保护的基本规则

10.截至2022年6月11日,中国世界自然遗产数达到14项、自然与文化双遗产4项、数量均居世界第一。1985~2021年,中国世界自然遗产和双遗产年均旅游收入超140亿。这反映了现代中国( )

A.文物保护立法得到了落实 B.遗产保护与开发利用并举

C.生态文明建设的成就突出 D.文化事业服务于经济建设

11.公共图书馆在18世纪的欧美还不多见,而到了19世纪中期,法国、美国、普鲁士和奥地利则各有上百个公共图书馆。剧院、音乐厅、博物馆,还有19世纪末的电影院已在城市普遍出现。19世纪中期以来公益设施的建设与推广( )

A.推动了文化的大众化发展 B.反映出社会矛盾的日益缓和

C.加速了科技向生产力转化 D.传播了先进的学校教育理念

12.长期以来,人们在创造现代文明的同时,不仅不断地污染和破坏自然环境,也不断地破坏和毁灭历史遗留的文化成果。因此《保护世界文化和自然遗产公约》规定世界遗产保护中的重要原则是

A.要保护自然环境 B.文化与自然协调一致

C.要保护世界文化遗产 D.要保护世界遗产,联合国责任重大

13.成立于1753年的大英博物馆所藏中国文物多达两万三千件,其中很多是在20世纪初到20世纪40年代这一时段入藏的。对这一现象最为合理的解释是( )

A.政局动荡和日本侵华加剧中国文物流失

B.英国政府对世界文物保护的高度重视

C.英法联军利用侵略对中国文物大肆抢夺

D.文物成为中英两国友好交往的历史见证

14.如表所示为2002年至2006年中国颁布的有关文化遗产管理的法规(部分)。这反映了中国( )

法律法规名称 发布单位 颁布年份

《关于加强和改善世界遗产保护管理工作的意见》 文化部、国家文物局 2002

《世界文化遗产保护管理办法》 文化部 2006

《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》 国家文物局 2006

《中国世界文化遗产专家咨询管理办法》 国家文物局 2006

A.传承文化走在世界的前列 B.完善了对世界遗产的认识

C.注重世界遗产资源的开发 D.守护人类共同财富的担当

15.如表为部分文献中关于儒的起源探讨,据此可知( )

内容 文献

子谓子夏曰:“女为君子儒,毋为小人儒。” 《论语》

刘歆《别录》载:儒家者流,盖出于司徒之官,助人君,顺阴阳,明教化者也。游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,以重其言,于道最为高。 《汉书·艺文志》

古之学者多出于王官。世卿用世之时,百姓当家,则务农商畜牧,无所谓学问也。其欲学者,不得不给事官府为之胥徒,或乃供洒扫为仆役焉。 章太炎《诸子学略说》(1906年)

《周礼》司徒掌邦教,儒家以六经设教,而论者遂谓儒家为出于司徒之官。不知儒家之六籍,多非司徒之官之所能梦见。 胡适《诸子不出于王官论》(1917年)

A.儒学的形成是由于孔子的大力提倡 B.章太炎对刘歆的观点有继承和创新

C.胡适与刘歆都否定儒学六经的存在 D.胡适的观点与刘、章二人一脉相承

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 世界遗产,是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。截止2021年底,中国已有56项世界遗产列入《世界遗产名录》,都江堰和大运河都名列其中。

有学者阐述都江堰入选的理由

都江堰是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它不仅是中国水利工程技术的伟大奇迹,也是世界水利工程的璀璨明珠。它最伟大之处是建堰2000多年来经久不衰,而且发挥着愈来愈大的效益。都江堰水利工程,是中国古代人民智慧的结晶,是中华文化划时代的杰作。

根据材料并结合所学知识,说明大运河入选的理由,并简要阐述评选世界遗产的意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 拿破仑·波拿巴统治期间,为培养人才,建立公立中学和法兰西大学,以鼓励科学研究和技术教育。他用国家权力保障了每位公民接受教育的权利,使资产阶级自由、平等的观念和思想在人民中间得以延续。在将爱国主义发扬到无以复加地步的同时,造就了一大批资产阶级学者、军事家、工程师和实业家,为后来资产阶级在法国的全面胜利铺平了道路。巴黎理工学校于1794年建校……肯定该校的目的是“传播数学、物理、化学等科学和制图技术,特别是为炮兵、工兵、路桥、造船、军用和民用工程、开矿和地理等技术性的公立专科学校输送学生。”从此,巴黎理工学校作为基础型大学校的功能被确立下来。

材料二 法国革命及其后的战争加强了欧洲各地人民的民族认同感。在法国,建立在自由、平等、博爱基础上的共和国激发了民众的爱国主义情感,鼓舞人们振作起来抵抗外国军队对革命的破坏,保卫革命的成果。革命领导人将《马赛进行曲》定为国歌,激发人们的民族自豪感和民族认同感。在西班牙、荷兰、奥地利、普鲁士和俄罗斯,随着革命的进行和拿破仑军队的入侵,民族意识汹涌而起。对拿破仑及其帝国的反对同样也激发了各国人的民族感情。

——杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史:文明的传承与交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出拿破仑文化政策的特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析拿破仑战争对欧洲政治文化的重构有哪些影响?

参考答案:

1.D2.C3.A4.D5.C6.C7.A8.B9.A10.B11.A12.B13.A14.D15.B

16.理由:大运河是世界上开凿最早、使用最久、空间跨度最大的人工运河。它是中国古代南北交通的大动脉,至今依然发挥着重要作用。大运河是中国古代人民创造的一项伟大的水利工程,是中华民族留给世界的宝贵遗产。

意义:世界遗产是人类的宝贵财富;增强保护世界遗产的意识。

17.(1)特点:重视教育发展;鼓励科研和科技进步;重视现代科技人才培养;重视爱国主义教育;教育政策具有为政治、军事服务的目的性。

(2)影响:扫除封建贵族特权;推行《法典》、传播启蒙思想;激发了法国民众的爱国主义情感;加强了各国民族认同感;民族主义得到发展;西欧出现了不断高涨的民族独立要求和民主意识。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享