人民版高中历史必修一3-2《辛亥革命》教学课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修一3-2《辛亥革命》教学课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-11-06 08:28:04 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

宫殿巍然立,高耸九重巅。君权代代神授,万岁震云天。漫道强弓铁马,不过江山易主,大都设幽燕。重叠楼台处,后苑尽天仙。

大江涌,龟蛇醒,起烽烟。武昌炮啸,惊破太后梦难眠。铁桶金汤如许,神勇八旗安在,帝脉一丝悬。华夏共和国,民主万年传。

————水调歌头·辛亥革命武昌起义 寻吟子

物科院0903团日活动

见证辛亥

百年回眸

穿越百年,回溯历史

凝光百年,定格世纪

斯人已逝,盖棺论定

我演你猜,以图载史

古今结合,各抒己见

第一环节 穿越百年,回溯历史

(相关历史回顾)

辛亥革命是指1911年(清宣统三年)中国爆发的资产阶级民主革命。它是在清王朝日益腐朽、帝国主义侵略进一步加深、中国民族资本主义初步成长的基础上发生的。其目的是推翻清朝的专制统治,挽救民族危亡,争取国家的独立、民主和富强。这次革命结束了中国长达两千年之久的君主专制制度,是一次伟大的革命运动。辛亥革命是近代中国比较完全意义上的资产阶级民主革命。它在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。革命使民主共和的观点深入人心。反帝反封建斗争,以辛亥革命为新的起点,更加深入、更加大规模地开展起来。

辛亥革命爆发的标志

————武昌起义

1911年10月10日(夏历辛亥年八月十九日),武昌起义一声枪响,标志着辛亥革命的全面爆发,谱写了资产阶级革命夺取全国胜利的新篇章。

在20年代前后,“辛亥革命”的使用开始升温且影响日广。1919年8月,毛泽东在《湘江评论》中连载《民众的大联合》政论长文,使用了“辛亥革命”一词,并就其内涵有过精炼的阐述。1921年10月梁启超以《武昌起义油画·辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》为题,发表演讲,诠释了辛亥革命内涵。第一次国共合作初始,陈独秀撰写《辛亥革命与国民党》,专门探讨革命失败的原因,“辛亥革命”渐成专有名词。

随着北伐的节节胜利,在有关纪念中,“辛亥革命”字样出现得特别频繁。1927年双十前夕,中国国民党中央制定了宣传大纲,第一条就是“继续辛亥革命的精神,矫正辛亥革命的缺陷”。1930年7月10日,国民党中央执行委员会第100次常务会议通过了《革命纪念日简明表》和《革命纪念日史略及宣传要点》,以制度的形式明确规定了对辛亥革命的纪念,此后“辛亥革命”人所共知,遂成流行词汇,以迄于今。

辛亥革命(Revolution)作为民主革命,辛亥革命成功推翻了清朝的统治,结束了中国两千多年来的封建帝制,开启了民主共和新纪元,使共和观念深入社会中上层人士思想中。较早见诸记载的“辛亥革命”一词,出自署名为渤海寿臣者的《辛亥革命始末记》。此书出版于1912年6月,收录了1911年10月11日至1912年2月12日间的各报章事关革命的报道。同年,以“辛亥革命”为书名的,还有署名草莽余生编辑出版的《辛亥革命大事录》,张绍曾为该书作序,指出草莽余生为廖少游。廖少游又名廖宇春,在辛亥革命期间奔走南北议和,阅历广泛,“特就昔日所历之境,所与之役,与夫见闻……抄集成册。始八月十八壬子迄十二月二十六日庚子,凡百有八日”。其起止时间换算成公历为1911年10月9日至1912年2月13日,所述辛亥革命时限与《辛亥革命始末记》基本相合。上述两书所载事实,都发生于农历辛亥年,称之为辛亥革命十分相宜。

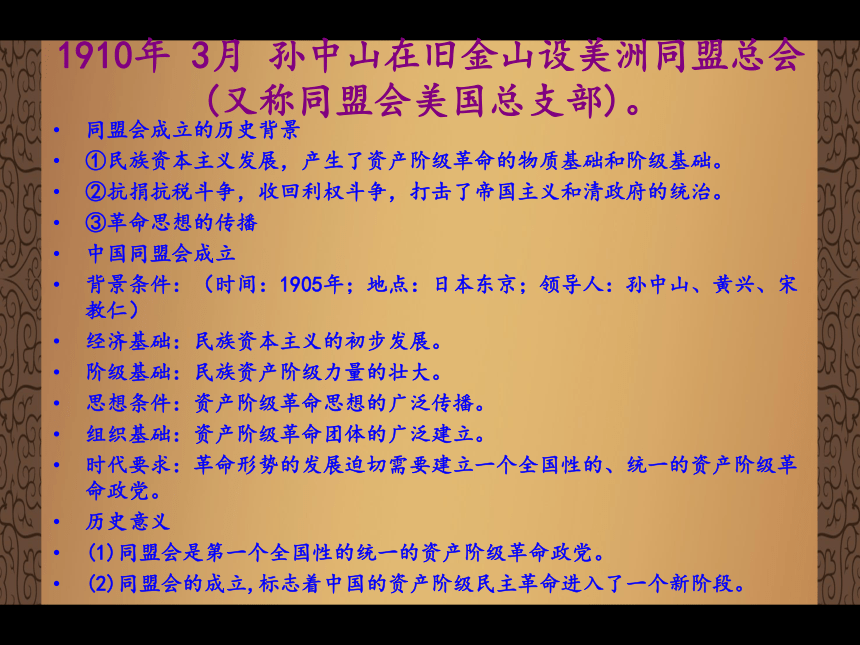

1910年 3月 孙中山在旧金山设美洲同盟总会(又称同盟会美国总支部)。

同盟会成立的历史背景

①民族资本主义发展,产生了资产阶级革命的物质基础和阶级基础。

②抗捐抗税斗争,收回利权斗争,打击了帝国主义和清政府的统治。

③革命思想的传播

中国同盟会成立

背景条件:(时间:1905年;地点:日本东京;领导人:孙中山、黄兴、宋教仁)

经济基础:民族资本主义的初步发展。

阶级基础:民族资产阶级力量的壮大。

思想条件:资产阶级革命思想的广泛传播。

组织基础:资产阶级革命团体的广泛建立。

时代要求:革命形势的发展迫切需要建立一个全国性的、统一的资产阶级革命政党。

历史意义

(1)同盟会是第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。

(2)同盟会的成立,标志着中国的资产阶级民主革命进入了一个新阶段。

1911年 4月27日 黄兴等发动广州(黄花岗)起义

1911年4月27日(旧历辛亥年三月二十九)下午5时30分,黄兴带领“选锋”(敢死队员)120余人,臂缠白巾,手执枪械炸弹,吹响海螺,直扑两广总督署。督署卫兵抵抗,革命军枪弹齐发,击毙卫队管带,冲入督署。两广总督张鸣歧逃往水师提督衙门,黄兴等便放火焚烧督署衙门,然后冲杀出来,正好碰上水师提督的亲兵大队,双方交战,林文昕被敌人一枪击中,当场牺牲;刘元栋、林尹发等5人也相继中弹。黄兴右手受伤,断了两指,便以断指继续射击。随后,黄兴将所部分为三路:川、闽及南洋党人攻督练公所;徐维扬率花县党人40人攻小北门;黄兴自率方声洞、朱执信等出南大门,接应防营。

攻督练公所一路途中遇上防勇,绕路攻龙王庙。喻培伦奋勇当先,投掷炸弹。战至半夜,终因寡不敌众,全身多处受伤,率众退至高阳里盟源米店,以米袋为垒向敌射击。力战数小时后被迫突围,喻培伦被俘遇害。往小北门的一路也很快遭遇清军,经过一夜激战,徐维扬率部突围,被敌逮捕。黄兴所率一部行至双门底后,与温带雄所率计划进攻水师行营的巡防营相遇,温部为入城方便,没有缠戴白巾,双方发生误会交火,战至最后,只剩黄兴一人,才避入一家小店改装出城,4月30日回到香港。

这次起义经过一昼夜的浴血奋战,终因孤军作战,双方力量悬殊,坚持一昼夜而失败,共牺牲86人。事后,广州革命志士潘达微多方设法,收敛牺牲的烈士遗骸72具,合葬于广州东郊红花岗,并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而也被称为“黄花岗起义”。

1912年 1月2日 南京临时政府正式成立。

而中华民国的国父孙中山先生,在一八八五年中法战争以後,深深体会满清政府腐败,没有能力挽救中华民族的厄运,於是决定倡导国民革命,倾覆满清建立民国。 1911年10月10日革命党人发动成功武昌起义,并在随后的两个多月带动中国各地的革命响应。12月29日,清朝原有的22个行省中业已独立的17个省,派出代表,推选刚刚返国的孙中山先生为中华民国临时大总统。1912年1月1日,孙中山宣誓就职,亚洲第一个民主共和国——中华民国正式成立。

第二环节 凝光百年,定格世纪

(相关图片欣赏)

1866.11.12—1925.03.12

孙中山,名孙文,字载之,号逸仙。中国近代民主主义革命的先行者,中华民国和中国国民党创始人,三民主义的倡导者。首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终帝制”。1905年成立中国同盟会。1911年辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。1929年6月1日,根据其生前遗愿,将陵墓永久迁葬于南京紫金山中山陵。

第三环节 斯人已逝,盖棺论定

(辛亥革命的意义及今人的看法)

一、教科书上总结的辛亥革命的意义

首先,辛亥革命给封建专制制度以致命的一击。它推翻了统治中国二百六十多年的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,推动了历史的前进。辛亥革命使人民获得了一些民主和共和的权利,从此,民主共和的观念深入人心。在以后的历史进程中,无论谁想做皇帝,无论谁想复辟帝制,都在人民的反对下迅速垮台。

其次,辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。辛亥革命以后,帝国主义不得不一再更换他们的在华代理人,但再也找不到能够控制全局的统治工具,再也无力在中国建立比较稳定的统治秩序。

第三,辛亥革命为民族资本主义的发展创造了有利的条件。民国建立以后,国内实业集团纷纷成立,开工厂、设银行成为风气。民族资本主义的经济力量在短短的几年内就有了显著的增长,无产阶级队伍也迅速壮大起来。

第四,辛亥革命对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了比较广泛的影响,特别是对越南、印度尼西亚等国的反对殖民主义的斗争起了推动作用。这一时期,亚洲出现了民族解放运动的高潮。

二、凤凰网评论专稿

宋石男:辛亥革命遗产对今日政治社会仍不失启迪意义

辛亥鼎革,今已百年。若说其最重要遗产,我认为一是“微流血”,二是地方自治。前者是革命的物理表现形式,后者是革命的至要推力。而此二者,对今日之政治社会,仍不失启迪意义。辛亥革命也许是中国史上流血最少的一次革命,笼统而言,双方将士死亡总数仅数万人,即以其中规模最大、烈度最强的阳夏之战而言,民军阵亡将士也不过4000余人。此外,平民因辛亥革命丧生之人数,也较历代革命远少,几乎可以忽略不计。辛亥革命为何“微流血”?美国人石约翰对此解释说:“清王朝最后10年最显著的特征便是社会各阶层以至实际上每一政治派别都不再支持现状。同时,士大夫与民众反抗继续靠拢,结为一体。最重要的是,造反与革命此前主要得到的只是劳动人民的支持,现在又得到社会上层前所未有的支持。10年政治酝酿的高潮是1911年的辛亥革命。在许多方面它是精英政治的产物,但得到广泛的支持,它的突出特点也许就是表现为惊人的不流血的事件。”在“微流血”中完成的辛亥革命,其主要推动势力并非传统型的叛军或异族军队,而是蓄积于民间的各省之力。日本人沟口雄三将之称作“无中央的革命”,且有精辟论说,可惜在此基础上导出的结论却令人瞠目结舌:“辛亥革命只能是现代化之反动。

若从1920年代以降的反封建、反殖民地之革命课题观之,辛亥革命与1949年的建国革命相比,则只能是不彻底的革命”。在我看来,辛亥革命的“无中央的革命”性质,恰恰是它留给我们宝贵的遗产之一。所谓“无中央的革命”,也即各省以独立形态代衰落清王朝而起,而各省之所以能纷纷独立,又缘于其各自成熟的“一省之力”。按照沟口雄三的说法,终结王朝体制的“一省”,系指明末尚在县范围内的“乡里空间”,迨至清末扩充至省的范围,由此民间自治空间领域得以扩大,并形成以省为单位的代替王朝体制的新体制框架。终结王朝体制的“之力”,则包括其源头可追溯于湘军时代的地方武装力量;实行乡治的地方行政力量;建立在士绅及宗族乃至帮会势力之上的地方社会力量;以及以商业行会为纽带的地方经济力量等等。几相叠加,遂形成民间的综合性力量。1909年1月开始,清廷颁布《城镇乡地方自治章程》、《京师地方自治章程》、《府厅州县地方自治章程》等一系列章程,可视为当时执政方对地方自治大潮的妥协,从中可看出在自治问题上执政者的容忍程度,也可看到中央与地方的攻防界线。

1911年,起于铁道国有化的保路运动终于勃发辛亥革命。当年5月,清政府为将民营的川汉线与粤汉线收归国有,沿线的湖北、湖南、广东、四川各省的铁路公司被强制接收,以便将铁道抵押清廷的对外贷款。这是中央对地方的一次傲慢冒犯,而有强烈的地方自治意识及实践的各省立即起来反对,外加一系列偶然因素的作用,10月武昌军队起义,11月下旬全国24省中有14省脱离清朝独立。至1912年1月,清朝气数已尽,孤儿寡母只能任袁世凯上下其手,最终宣统逊位。现在看来,铁道在地理上贯通各省,在经济上汇聚各省利益,最后也联合各省之力,由保路运动而致辛亥革命,这看上去偶然,其实却藏着不得不如此的必然。遗憾的是,地方自治在辛亥革命后竟走向地方割据,其中有复杂深刻之因,非本文可展开。以今日眼光看,实行地方自治是实行直接民权的最好保障之一。学者喻希来有《中国地方自治论》,以为中国未来全面实行地方自治制度,应以地方自治原则入宪、制定《地方自治法》和采纳司法审查制度等,为中央与地方的规范化分权提供多方保障,同时实现地方自治体与社区自治体的事权划分。学者吴国光提出“县政中国”构想,学者陈子明则喊出“州政中国”的口号。这些带着民国气息的论说,在某种意义上或可视为辛亥革命遗产在今日的遥响。

第四环节 我演你猜,以图载史

(相关趣味漫画欣赏,及表演互动)

游戏规则

十二人分为三组

每组从事先准备好的卡片中抽取一张

根据卡片中的信息用表演的方式展示给人看

表演好之后,该组自主提出3个问题让其他组的人答,回答正确的组加3分,表演组加一分;如果无人答出,则表演组加2分

最后按分分出名次,分发奖品,以资鼓励

辛亥革命之谋起义 二十世纪初的中国,民众贫困潦倒。专横跋扈的慈禧太后依然抽着她的水烟袋,用着含铅超标的粉,铺满她沟壑纵横的脸,潇洒地过着灯红酒绿的生活。面对洋鬼子的入侵,却卑躬屈膝,丧权辱国。她虽然在1908年去世,但为害深远。 当「戊戌变法」失败后,有志之士霍然而起。一时间,革命小分队在全国各地风风火火地流行起来,革命的口号广为传唱。但瘦死的骆驼比马大,再不济的清政府熄灭革命小火苗还是不费吹灰之力的。被清政府视为「眼中钉、肉中刺」的革命党遭到了无情的镇压,革命风潮因此陷入一片沮丧与绝望。然而孙中山并没有向失败低头,他的革命信心依然坚定。 1910年11月,孙中山约黄兴、赵声和胡汉民在南洋槟榔屿举行会谈密谋,讨论进行革命,当时 ,广州新军起义虽失败,但孙中山仍鼓励革命追随者:「今日吾党虽穷,而革命之风潮已盛,华侨之思想已开,从今而后,只虑吾人之无计划,无勇气耳!」孙中山的革命热情,强烈地感染着每一个人。大家都表示愿意支持孙中山再次组织武装起义,决定在广州进行一次大决战。 他们计划以广州新军为主力,另选革命党500名先锋,组成敢死队,先占领广州,如果成功,便一路北上,攻打南京,联络长江各省,将革命推向全国。

漫画辛亥革命之筹集资金 南洋槟榔会会议之后,进行另一次大规模广州起义提上日程。经历了九次起义失败后,孙中山吸取了经验教训:平时不烧香,临时抱佛脚的即兴革命是不会成功的,要成功就要进行周密严谨的准备和计划。 同盟会计划以广州新军为主力,另遴选数百精兵(相当于现代军队一个半营)组成敢死队。为避免孤军奋战,制定了十路作战计划。 于是,在统筹部的领导下,1911年一月底,革命党人被分成后勤科、调查科、人事科、交通科、调度科、储备科、秘书科、财会科8科。 革命积极分子们拉赞助的拉赞助,搞情报的搞情报,做炸药的做炸药,起义前的准备如火如荼地进行着,为黄花岗起义做准备。 「钱不是万能的,没有钱更是万万不能」,这句话同样适用于革命。购枪买械、雇佣敢死队、抚恤战死兵士家属,在在都需要钱。 募集资金,这是孙中山的长项。会议后,孙中山为筹款事去了美国,他跑遍各地,不仅向海外华人华侨呼吁:「买革命股票,利国利民又利家,虽股市有风险,入市须谨慎。但比清政府的捐官有意义多了」,还在海外召集进步人士,发表演讲,组织募捐。 孙中山动听的演讲把听众们感动了,海外华人华侨和国内各大商会纷纷掏钱将革命支援到底。 此次国内外共筹得了革命善款157,213元。而同盟会黄兴、赵声则先回香港部署,筹备起义。

漫画辛亥革命之黄花岗起义 1911年4月8日,统筹部召开会议,定发难日期于4月13日,兵分10路,赵声为总司令,黄兴为副,外加放火委员于发难当天客串。可是,天有不测风云,就在开会这天,同盟会员温胜才来个恶搞,刺杀了一名广州将军。 这个温小伙一时的血气方刚可谓是打草惊蛇,节骨眼上暴露了目标。 果不其然,事件惊动了清政府,广州戒严,清军增加了驻守兵力,起义被迫推迟至4月26日。真是无巧不成书,清政府在起义的前一天鬼使神差地发现并收缴了广州新军的枪械。后来又因为武器没到手,起义再次被延迟到4月27日。 这时,革命领导层内部又起了分歧,急进的黄兴认为无论如何也不能再拖了,稳阵的陈炯明等人则希望先避避风头。最后,黄兴力排众议,在1911年4月27日下午5时30分带领敢死队120多人,臂缠白巾,手持枪械和炸药直冲总督衙门。但在混乱中,革命军犯错屡屡,或是认敌为友,或是被敌杀害,或是暗号没对上,错杀了同志。 在一夜激战中,革命军始终寡不敌众,被清军打得支离破碎,最后只剩黄兴一人。黄兴被打断了中食二指。 此次起义牺牲72人,葬于广州黄花岗。在得悉事件后,孙中山痛心疾首:「吾党精华,付之一炬」。黄花岗起义虽失败,但却为辛亥革命拉开序幕

漫画辛亥革命之袁氏掌权 武昌首义成功后,清政府听说湖广总督瑞澄在和起义军战斗中竟然弃城而逃,深深感受到被人背叛的滋味,转天就革了他的职。瑞澄听闻清政府欲治其罪,更逃至日本。此时,南方各省纷纷独立,北洋新军成了清政府唯一可以指望的力量。陆军大臣荫昌和海军提督萨镇冰奉命火速调发北洋新军到湖北镇压起义。然而,北洋新军是由袁世凯一手培养起来的,袁氏曾担任练兵大臣,编过北洋常备军,与北洋军渊源深厚,形成一个庞大的袁氏集团,又怎会听从荫昌的指挥?清朝仍不知大势已去难以挽回,仍邀袁世凯复出,指望他将清廷起死回生。 袁世凯答应复出,心底并不是为清廷效力,而是另有打算。他想:革命军万万杀不完,不若改剿为抚,易战为和。于是向上奏折,开国会,罢斥皇族内阁,并要清廷立即执行。本来,清廷一直对拥有大权的袁氏有所顾忌,也深知他拥兵自重企图掌权。 但是,清廷已经别无选择,只能满足袁氏的所有要求。10月27日,清政府颁布宪法解散了各部大臣,袁世凯就任钦差大臣和内阁总理大臣,掌握了清政府的军政大权,并组织新内阁。 这已经是清廷让到了极点,可奈民心始终不服,南方再有多省独立。民权已现帝权终,可惜袁世凯借机夺去了清廷权力,为其日后篡权伏下祸根。

宫殿巍然立,高耸九重巅。君权代代神授,万岁震云天。漫道强弓铁马,不过江山易主,大都设幽燕。重叠楼台处,后苑尽天仙。

大江涌,龟蛇醒,起烽烟。武昌炮啸,惊破太后梦难眠。铁桶金汤如许,神勇八旗安在,帝脉一丝悬。华夏共和国,民主万年传。

————水调歌头·辛亥革命武昌起义 寻吟子

物科院0903团日活动

见证辛亥

百年回眸

穿越百年,回溯历史

凝光百年,定格世纪

斯人已逝,盖棺论定

我演你猜,以图载史

古今结合,各抒己见

第一环节 穿越百年,回溯历史

(相关历史回顾)

辛亥革命是指1911年(清宣统三年)中国爆发的资产阶级民主革命。它是在清王朝日益腐朽、帝国主义侵略进一步加深、中国民族资本主义初步成长的基础上发生的。其目的是推翻清朝的专制统治,挽救民族危亡,争取国家的独立、民主和富强。这次革命结束了中国长达两千年之久的君主专制制度,是一次伟大的革命运动。辛亥革命是近代中国比较完全意义上的资产阶级民主革命。它在政治上、思想上给中国人民带来了不可低估的解放作用。革命使民主共和的观点深入人心。反帝反封建斗争,以辛亥革命为新的起点,更加深入、更加大规模地开展起来。

辛亥革命爆发的标志

————武昌起义

1911年10月10日(夏历辛亥年八月十九日),武昌起义一声枪响,标志着辛亥革命的全面爆发,谱写了资产阶级革命夺取全国胜利的新篇章。

在20年代前后,“辛亥革命”的使用开始升温且影响日广。1919年8月,毛泽东在《湘江评论》中连载《民众的大联合》政论长文,使用了“辛亥革命”一词,并就其内涵有过精炼的阐述。1921年10月梁启超以《武昌起义油画·辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》为题,发表演讲,诠释了辛亥革命内涵。第一次国共合作初始,陈独秀撰写《辛亥革命与国民党》,专门探讨革命失败的原因,“辛亥革命”渐成专有名词。

随着北伐的节节胜利,在有关纪念中,“辛亥革命”字样出现得特别频繁。1927年双十前夕,中国国民党中央制定了宣传大纲,第一条就是“继续辛亥革命的精神,矫正辛亥革命的缺陷”。1930年7月10日,国民党中央执行委员会第100次常务会议通过了《革命纪念日简明表》和《革命纪念日史略及宣传要点》,以制度的形式明确规定了对辛亥革命的纪念,此后“辛亥革命”人所共知,遂成流行词汇,以迄于今。

辛亥革命(Revolution)作为民主革命,辛亥革命成功推翻了清朝的统治,结束了中国两千多年来的封建帝制,开启了民主共和新纪元,使共和观念深入社会中上层人士思想中。较早见诸记载的“辛亥革命”一词,出自署名为渤海寿臣者的《辛亥革命始末记》。此书出版于1912年6月,收录了1911年10月11日至1912年2月12日间的各报章事关革命的报道。同年,以“辛亥革命”为书名的,还有署名草莽余生编辑出版的《辛亥革命大事录》,张绍曾为该书作序,指出草莽余生为廖少游。廖少游又名廖宇春,在辛亥革命期间奔走南北议和,阅历广泛,“特就昔日所历之境,所与之役,与夫见闻……抄集成册。始八月十八壬子迄十二月二十六日庚子,凡百有八日”。其起止时间换算成公历为1911年10月9日至1912年2月13日,所述辛亥革命时限与《辛亥革命始末记》基本相合。上述两书所载事实,都发生于农历辛亥年,称之为辛亥革命十分相宜。

1910年 3月 孙中山在旧金山设美洲同盟总会(又称同盟会美国总支部)。

同盟会成立的历史背景

①民族资本主义发展,产生了资产阶级革命的物质基础和阶级基础。

②抗捐抗税斗争,收回利权斗争,打击了帝国主义和清政府的统治。

③革命思想的传播

中国同盟会成立

背景条件:(时间:1905年;地点:日本东京;领导人:孙中山、黄兴、宋教仁)

经济基础:民族资本主义的初步发展。

阶级基础:民族资产阶级力量的壮大。

思想条件:资产阶级革命思想的广泛传播。

组织基础:资产阶级革命团体的广泛建立。

时代要求:革命形势的发展迫切需要建立一个全国性的、统一的资产阶级革命政党。

历史意义

(1)同盟会是第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。

(2)同盟会的成立,标志着中国的资产阶级民主革命进入了一个新阶段。

1911年 4月27日 黄兴等发动广州(黄花岗)起义

1911年4月27日(旧历辛亥年三月二十九)下午5时30分,黄兴带领“选锋”(敢死队员)120余人,臂缠白巾,手执枪械炸弹,吹响海螺,直扑两广总督署。督署卫兵抵抗,革命军枪弹齐发,击毙卫队管带,冲入督署。两广总督张鸣歧逃往水师提督衙门,黄兴等便放火焚烧督署衙门,然后冲杀出来,正好碰上水师提督的亲兵大队,双方交战,林文昕被敌人一枪击中,当场牺牲;刘元栋、林尹发等5人也相继中弹。黄兴右手受伤,断了两指,便以断指继续射击。随后,黄兴将所部分为三路:川、闽及南洋党人攻督练公所;徐维扬率花县党人40人攻小北门;黄兴自率方声洞、朱执信等出南大门,接应防营。

攻督练公所一路途中遇上防勇,绕路攻龙王庙。喻培伦奋勇当先,投掷炸弹。战至半夜,终因寡不敌众,全身多处受伤,率众退至高阳里盟源米店,以米袋为垒向敌射击。力战数小时后被迫突围,喻培伦被俘遇害。往小北门的一路也很快遭遇清军,经过一夜激战,徐维扬率部突围,被敌逮捕。黄兴所率一部行至双门底后,与温带雄所率计划进攻水师行营的巡防营相遇,温部为入城方便,没有缠戴白巾,双方发生误会交火,战至最后,只剩黄兴一人,才避入一家小店改装出城,4月30日回到香港。

这次起义经过一昼夜的浴血奋战,终因孤军作战,双方力量悬殊,坚持一昼夜而失败,共牺牲86人。事后,广州革命志士潘达微多方设法,收敛牺牲的烈士遗骸72具,合葬于广州东郊红花岗,并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而也被称为“黄花岗起义”。

1912年 1月2日 南京临时政府正式成立。

而中华民国的国父孙中山先生,在一八八五年中法战争以後,深深体会满清政府腐败,没有能力挽救中华民族的厄运,於是决定倡导国民革命,倾覆满清建立民国。 1911年10月10日革命党人发动成功武昌起义,并在随后的两个多月带动中国各地的革命响应。12月29日,清朝原有的22个行省中业已独立的17个省,派出代表,推选刚刚返国的孙中山先生为中华民国临时大总统。1912年1月1日,孙中山宣誓就职,亚洲第一个民主共和国——中华民国正式成立。

第二环节 凝光百年,定格世纪

(相关图片欣赏)

1866.11.12—1925.03.12

孙中山,名孙文,字载之,号逸仙。中国近代民主主义革命的先行者,中华民国和中国国民党创始人,三民主义的倡导者。首举彻底反封建的旗帜,“起共和而终帝制”。1905年成立中国同盟会。1911年辛亥革命后被推举为中华民国临时大总统。1940年,国民政府通令全国,尊称其为“中华民国国父”。1929年6月1日,根据其生前遗愿,将陵墓永久迁葬于南京紫金山中山陵。

第三环节 斯人已逝,盖棺论定

(辛亥革命的意义及今人的看法)

一、教科书上总结的辛亥革命的意义

首先,辛亥革命给封建专制制度以致命的一击。它推翻了统治中国二百六十多年的清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,推动了历史的前进。辛亥革命使人民获得了一些民主和共和的权利,从此,民主共和的观念深入人心。在以后的历史进程中,无论谁想做皇帝,无论谁想复辟帝制,都在人民的反对下迅速垮台。

其次,辛亥革命推翻了“洋人的朝廷”也就沉重打击了帝国主义的侵略势力。辛亥革命以后,帝国主义不得不一再更换他们的在华代理人,但再也找不到能够控制全局的统治工具,再也无力在中国建立比较稳定的统治秩序。

第三,辛亥革命为民族资本主义的发展创造了有利的条件。民国建立以后,国内实业集团纷纷成立,开工厂、设银行成为风气。民族资本主义的经济力量在短短的几年内就有了显著的增长,无产阶级队伍也迅速壮大起来。

第四,辛亥革命对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了比较广泛的影响,特别是对越南、印度尼西亚等国的反对殖民主义的斗争起了推动作用。这一时期,亚洲出现了民族解放运动的高潮。

二、凤凰网评论专稿

宋石男:辛亥革命遗产对今日政治社会仍不失启迪意义

辛亥鼎革,今已百年。若说其最重要遗产,我认为一是“微流血”,二是地方自治。前者是革命的物理表现形式,后者是革命的至要推力。而此二者,对今日之政治社会,仍不失启迪意义。辛亥革命也许是中国史上流血最少的一次革命,笼统而言,双方将士死亡总数仅数万人,即以其中规模最大、烈度最强的阳夏之战而言,民军阵亡将士也不过4000余人。此外,平民因辛亥革命丧生之人数,也较历代革命远少,几乎可以忽略不计。辛亥革命为何“微流血”?美国人石约翰对此解释说:“清王朝最后10年最显著的特征便是社会各阶层以至实际上每一政治派别都不再支持现状。同时,士大夫与民众反抗继续靠拢,结为一体。最重要的是,造反与革命此前主要得到的只是劳动人民的支持,现在又得到社会上层前所未有的支持。10年政治酝酿的高潮是1911年的辛亥革命。在许多方面它是精英政治的产物,但得到广泛的支持,它的突出特点也许就是表现为惊人的不流血的事件。”在“微流血”中完成的辛亥革命,其主要推动势力并非传统型的叛军或异族军队,而是蓄积于民间的各省之力。日本人沟口雄三将之称作“无中央的革命”,且有精辟论说,可惜在此基础上导出的结论却令人瞠目结舌:“辛亥革命只能是现代化之反动。

若从1920年代以降的反封建、反殖民地之革命课题观之,辛亥革命与1949年的建国革命相比,则只能是不彻底的革命”。在我看来,辛亥革命的“无中央的革命”性质,恰恰是它留给我们宝贵的遗产之一。所谓“无中央的革命”,也即各省以独立形态代衰落清王朝而起,而各省之所以能纷纷独立,又缘于其各自成熟的“一省之力”。按照沟口雄三的说法,终结王朝体制的“一省”,系指明末尚在县范围内的“乡里空间”,迨至清末扩充至省的范围,由此民间自治空间领域得以扩大,并形成以省为单位的代替王朝体制的新体制框架。终结王朝体制的“之力”,则包括其源头可追溯于湘军时代的地方武装力量;实行乡治的地方行政力量;建立在士绅及宗族乃至帮会势力之上的地方社会力量;以及以商业行会为纽带的地方经济力量等等。几相叠加,遂形成民间的综合性力量。1909年1月开始,清廷颁布《城镇乡地方自治章程》、《京师地方自治章程》、《府厅州县地方自治章程》等一系列章程,可视为当时执政方对地方自治大潮的妥协,从中可看出在自治问题上执政者的容忍程度,也可看到中央与地方的攻防界线。

1911年,起于铁道国有化的保路运动终于勃发辛亥革命。当年5月,清政府为将民营的川汉线与粤汉线收归国有,沿线的湖北、湖南、广东、四川各省的铁路公司被强制接收,以便将铁道抵押清廷的对外贷款。这是中央对地方的一次傲慢冒犯,而有强烈的地方自治意识及实践的各省立即起来反对,外加一系列偶然因素的作用,10月武昌军队起义,11月下旬全国24省中有14省脱离清朝独立。至1912年1月,清朝气数已尽,孤儿寡母只能任袁世凯上下其手,最终宣统逊位。现在看来,铁道在地理上贯通各省,在经济上汇聚各省利益,最后也联合各省之力,由保路运动而致辛亥革命,这看上去偶然,其实却藏着不得不如此的必然。遗憾的是,地方自治在辛亥革命后竟走向地方割据,其中有复杂深刻之因,非本文可展开。以今日眼光看,实行地方自治是实行直接民权的最好保障之一。学者喻希来有《中国地方自治论》,以为中国未来全面实行地方自治制度,应以地方自治原则入宪、制定《地方自治法》和采纳司法审查制度等,为中央与地方的规范化分权提供多方保障,同时实现地方自治体与社区自治体的事权划分。学者吴国光提出“县政中国”构想,学者陈子明则喊出“州政中国”的口号。这些带着民国气息的论说,在某种意义上或可视为辛亥革命遗产在今日的遥响。

第四环节 我演你猜,以图载史

(相关趣味漫画欣赏,及表演互动)

游戏规则

十二人分为三组

每组从事先准备好的卡片中抽取一张

根据卡片中的信息用表演的方式展示给人看

表演好之后,该组自主提出3个问题让其他组的人答,回答正确的组加3分,表演组加一分;如果无人答出,则表演组加2分

最后按分分出名次,分发奖品,以资鼓励

辛亥革命之谋起义 二十世纪初的中国,民众贫困潦倒。专横跋扈的慈禧太后依然抽着她的水烟袋,用着含铅超标的粉,铺满她沟壑纵横的脸,潇洒地过着灯红酒绿的生活。面对洋鬼子的入侵,却卑躬屈膝,丧权辱国。她虽然在1908年去世,但为害深远。 当「戊戌变法」失败后,有志之士霍然而起。一时间,革命小分队在全国各地风风火火地流行起来,革命的口号广为传唱。但瘦死的骆驼比马大,再不济的清政府熄灭革命小火苗还是不费吹灰之力的。被清政府视为「眼中钉、肉中刺」的革命党遭到了无情的镇压,革命风潮因此陷入一片沮丧与绝望。然而孙中山并没有向失败低头,他的革命信心依然坚定。 1910年11月,孙中山约黄兴、赵声和胡汉民在南洋槟榔屿举行会谈密谋,讨论进行革命,当时 ,广州新军起义虽失败,但孙中山仍鼓励革命追随者:「今日吾党虽穷,而革命之风潮已盛,华侨之思想已开,从今而后,只虑吾人之无计划,无勇气耳!」孙中山的革命热情,强烈地感染着每一个人。大家都表示愿意支持孙中山再次组织武装起义,决定在广州进行一次大决战。 他们计划以广州新军为主力,另选革命党500名先锋,组成敢死队,先占领广州,如果成功,便一路北上,攻打南京,联络长江各省,将革命推向全国。

漫画辛亥革命之筹集资金 南洋槟榔会会议之后,进行另一次大规模广州起义提上日程。经历了九次起义失败后,孙中山吸取了经验教训:平时不烧香,临时抱佛脚的即兴革命是不会成功的,要成功就要进行周密严谨的准备和计划。 同盟会计划以广州新军为主力,另遴选数百精兵(相当于现代军队一个半营)组成敢死队。为避免孤军奋战,制定了十路作战计划。 于是,在统筹部的领导下,1911年一月底,革命党人被分成后勤科、调查科、人事科、交通科、调度科、储备科、秘书科、财会科8科。 革命积极分子们拉赞助的拉赞助,搞情报的搞情报,做炸药的做炸药,起义前的准备如火如荼地进行着,为黄花岗起义做准备。 「钱不是万能的,没有钱更是万万不能」,这句话同样适用于革命。购枪买械、雇佣敢死队、抚恤战死兵士家属,在在都需要钱。 募集资金,这是孙中山的长项。会议后,孙中山为筹款事去了美国,他跑遍各地,不仅向海外华人华侨呼吁:「买革命股票,利国利民又利家,虽股市有风险,入市须谨慎。但比清政府的捐官有意义多了」,还在海外召集进步人士,发表演讲,组织募捐。 孙中山动听的演讲把听众们感动了,海外华人华侨和国内各大商会纷纷掏钱将革命支援到底。 此次国内外共筹得了革命善款157,213元。而同盟会黄兴、赵声则先回香港部署,筹备起义。

漫画辛亥革命之黄花岗起义 1911年4月8日,统筹部召开会议,定发难日期于4月13日,兵分10路,赵声为总司令,黄兴为副,外加放火委员于发难当天客串。可是,天有不测风云,就在开会这天,同盟会员温胜才来个恶搞,刺杀了一名广州将军。 这个温小伙一时的血气方刚可谓是打草惊蛇,节骨眼上暴露了目标。 果不其然,事件惊动了清政府,广州戒严,清军增加了驻守兵力,起义被迫推迟至4月26日。真是无巧不成书,清政府在起义的前一天鬼使神差地发现并收缴了广州新军的枪械。后来又因为武器没到手,起义再次被延迟到4月27日。 这时,革命领导层内部又起了分歧,急进的黄兴认为无论如何也不能再拖了,稳阵的陈炯明等人则希望先避避风头。最后,黄兴力排众议,在1911年4月27日下午5时30分带领敢死队120多人,臂缠白巾,手持枪械和炸药直冲总督衙门。但在混乱中,革命军犯错屡屡,或是认敌为友,或是被敌杀害,或是暗号没对上,错杀了同志。 在一夜激战中,革命军始终寡不敌众,被清军打得支离破碎,最后只剩黄兴一人。黄兴被打断了中食二指。 此次起义牺牲72人,葬于广州黄花岗。在得悉事件后,孙中山痛心疾首:「吾党精华,付之一炬」。黄花岗起义虽失败,但却为辛亥革命拉开序幕

漫画辛亥革命之袁氏掌权 武昌首义成功后,清政府听说湖广总督瑞澄在和起义军战斗中竟然弃城而逃,深深感受到被人背叛的滋味,转天就革了他的职。瑞澄听闻清政府欲治其罪,更逃至日本。此时,南方各省纷纷独立,北洋新军成了清政府唯一可以指望的力量。陆军大臣荫昌和海军提督萨镇冰奉命火速调发北洋新军到湖北镇压起义。然而,北洋新军是由袁世凯一手培养起来的,袁氏曾担任练兵大臣,编过北洋常备军,与北洋军渊源深厚,形成一个庞大的袁氏集团,又怎会听从荫昌的指挥?清朝仍不知大势已去难以挽回,仍邀袁世凯复出,指望他将清廷起死回生。 袁世凯答应复出,心底并不是为清廷效力,而是另有打算。他想:革命军万万杀不完,不若改剿为抚,易战为和。于是向上奏折,开国会,罢斥皇族内阁,并要清廷立即执行。本来,清廷一直对拥有大权的袁氏有所顾忌,也深知他拥兵自重企图掌权。 但是,清廷已经别无选择,只能满足袁氏的所有要求。10月27日,清政府颁布宪法解散了各部大臣,袁世凯就任钦差大臣和内阁总理大臣,掌握了清政府的军政大权,并组织新内阁。 这已经是清廷让到了极点,可奈民心始终不服,南方再有多省独立。民权已现帝权终,可惜袁世凯借机夺去了清廷权力,为其日后篡权伏下祸根。

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭