古诗诗歌四首课件

图片预览

文档简介

课件37张PPT。 该诗写于东汉建安十二年(207)秋。

公元207年,曹操亲率大军北上。追歼袁

绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,统一了北方。归途中诗人登上了秦皇汉武登临过的碣石山,心情如沧海般汹涌澎湃。

此时的诗人正处在自己事业的顶峰,北方已定,只余挥师南下,消灭南方割据势力,一统天下指日可待。

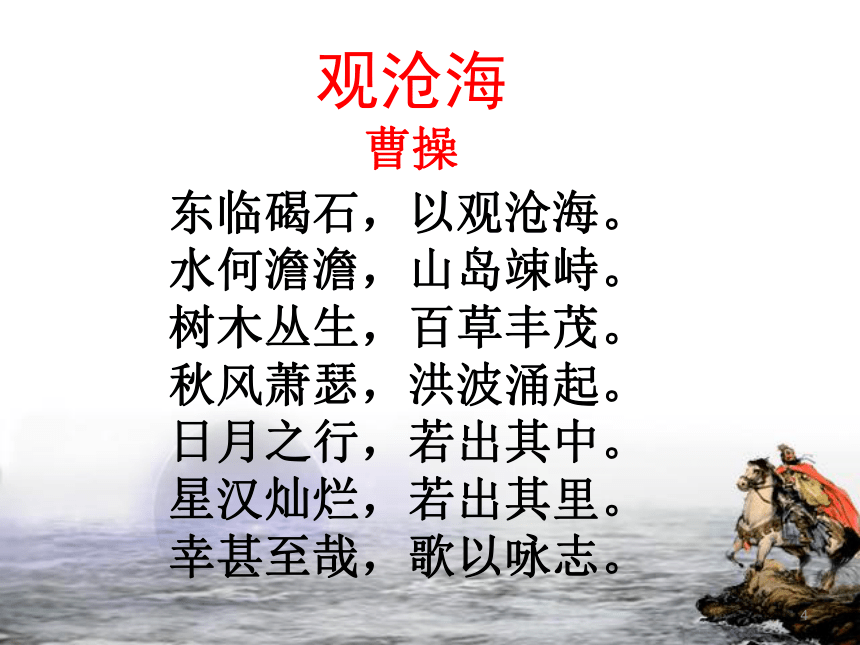

登高望海,留下了这首千古传颂的名篇。 4东临碣石,以观沧海。 水何澹澹,山岛竦峙。 树木丛生,百草丰茂。 秋风萧瑟,洪波涌起。 日月之行,若出其中。 星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。观沧海

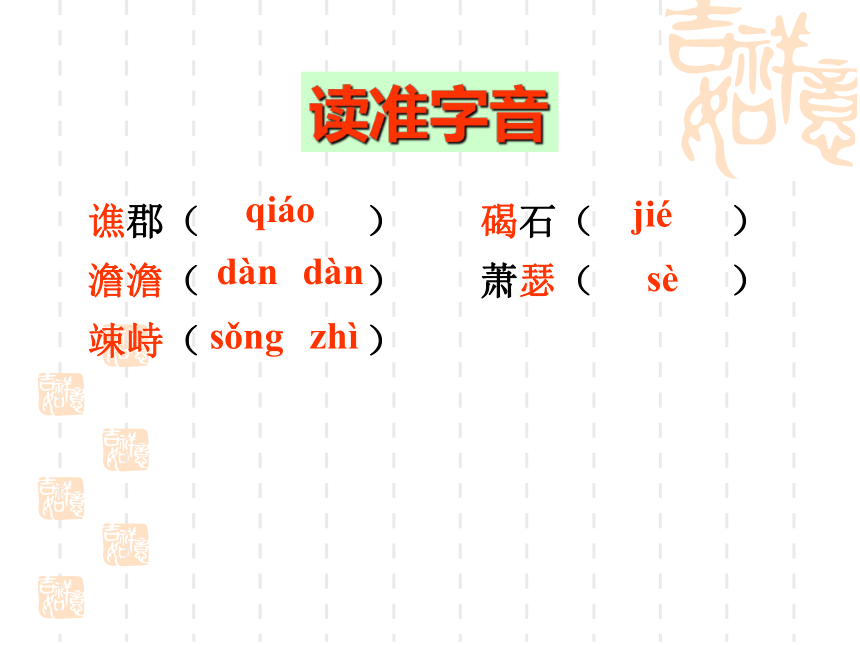

曹操谯郡( ) 碣石( )

澹澹( ) 萧瑟( )

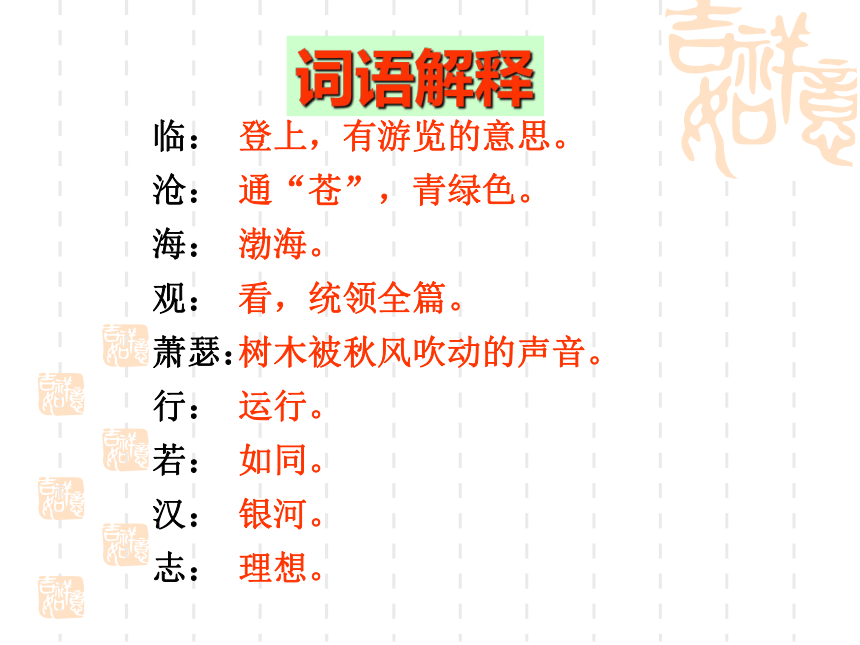

竦峙( )qiáodàndànjiésèsǒngzhì读准字音临:??

沧:

海:

观:

萧瑟:

行:????????????????

若:

汉:??????????????

志: 词语解释登上,有游览的意思。??

通“苍”,青绿色。?

渤海。

看,统领全篇。?

树木被秋风吹动的声音。

运行。????????????????

如同。?

银河。??????????????

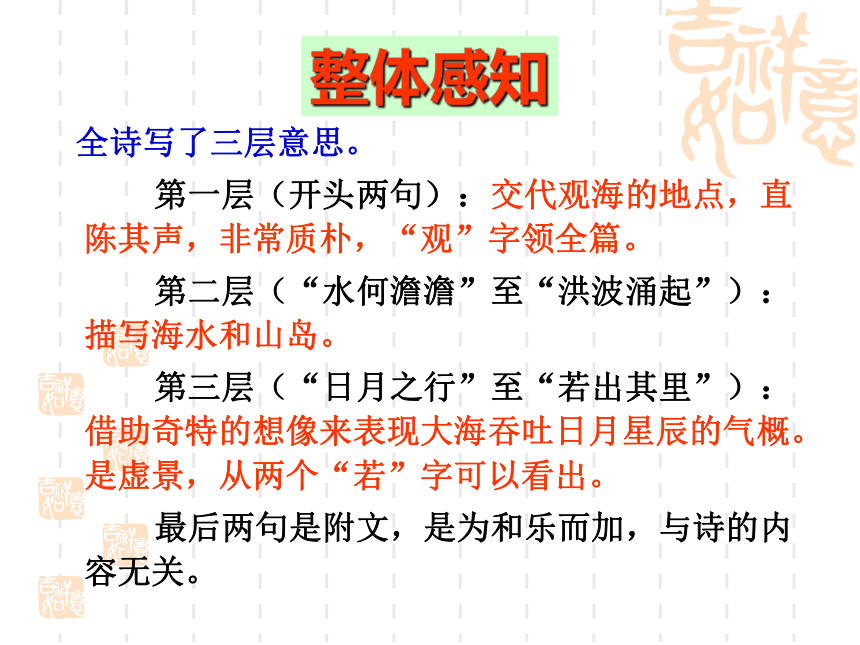

理想。? 全诗写了三层意思。

第一层(开头两句):交代观海的地点,直陈其声,非常质朴,“观”字领全篇。

第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛。

第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。是虚景,从两个“若”字可以看出。

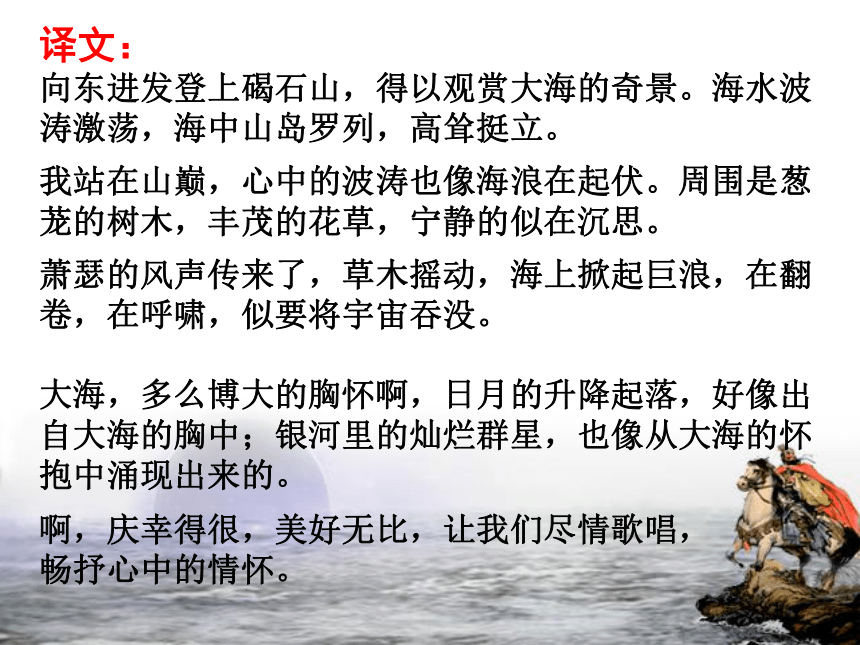

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。整体感知译文: 向东进发登上碣石山,得以观赏大海的奇景。海水波涛激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

我站在山巅,心中的波涛也像海浪在起伏。周围是葱茏的树木,丰茂的花草,宁静的似在沉思。

萧瑟的风声传来了,草木摇动,海上掀起巨浪,在翻卷,在呼啸,似要将宇宙吞没。

大海,多么博大的胸怀啊,日月的升降起落,好像出自大海的胸中;银河里的灿烂群星,也像从大海的怀抱中涌现出来的。

啊,庆幸得很,美好无比,让我们尽情歌唱,

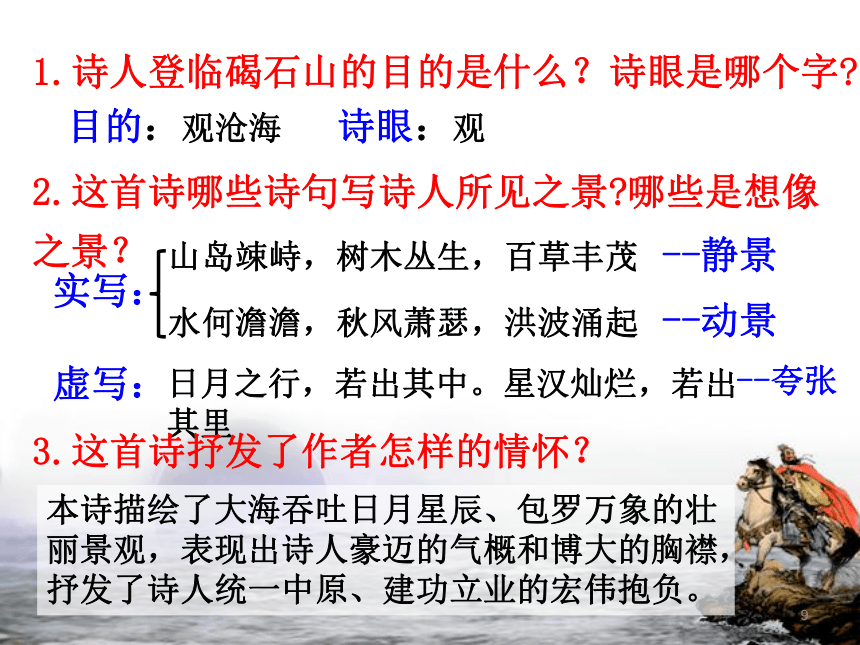

畅抒心中的情怀。 91.诗人登临碣石山的目的是什么?诗眼是哪个字? 2.这首诗哪些诗句写诗人所见之景?哪些是想像之景?目的:观沧海诗眼:观实写:虚写:日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里3.这首诗抒发了作者怎样的情怀? --静景--动景--夸张本诗描绘了大海吞吐日月星辰、包罗万象的壮

丽景观,表现出诗人豪迈的气概和博大的胸襟,

抒发了诗人统一中原、建功立业的宏伟抱负。104.诗中两个“若”用得好,请说说好在哪里。有助于表明大海吞吐日月星辰,是作者的想象

之景,体现诗人的豪迈气概和博大胸怀,抒发

诗人统一天下的雄心壮志。5.发挥想象,描述“日月之行,若出其中。星汉灿烂,

若出其里”的情景。11王湾,字为德,洛阳(今属河南洛阳)人,唐朝文学家、史学家。

唐玄宗先天元年(712年),考中进士,授荥阳县主簿、转洛阳。次:停留。北固山:在江苏镇江北面。三面临江,与

金山、焦山合称“京口三山”。(五言律诗)这首诗是诗人由楚入吴,在沿江东行途中泊舟于江苏镇江北固山下时所作。当时正值冬尽春来,旭日初升,诗人面对江南景色,置身水路孤舟,感受时光流逝,头顶南雁北飞,油然而生乡思之愁。其“海日生残夜,江春入旧年”之句,当时

称最。文学史家称其“气象高远,情景交融”,传为佳作。14次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 海日生残夜,江春入旧年。 乡书何处达?归雁洛阳边。 译文 旅途在青山外,船行在碧绿的江水中。

潮水涨满,与岸齐平水面宽阔,顺风行船恰好把帆儿高悬。

夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江上已有了春天的气息。

寄出去的家信不知到达了哪里,希望北归的大雁捎到洛阳去。 首联:诗人在船上,想像船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之劳。

颔联:船上所见景色。“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”作铺垫。

颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际,即将是天亮时的情景,残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得太快了,诗人已来,少有此句。

尾联:诗人离家已久,尚不能归,见到此景,自然想到要借雁足来传递家书了。这首五言律诗四联之间,相为因果,浑然一体。尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

171.诗人行舟江上看到了哪些景象?2.颔联写景有什么特色?青山绿水、潮平岸阔、风正帆悬、日出春至、南雁北飞通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江

直流、波平浪静等大景表现出来了。以小景传大景,

写得恢宏壮阔。3.尾联诗人为什么想要大雁捎寄一封家书呢?因为新年来到,正是家人团聚之时,而自己却羁旅他乡,久不得归,想要借雁足给他传递家书,慰藉

家人和自己的思乡之情。184.“海日生残夜,江春入旧年。”历来得到人们的好评,请自选角度作简要赏析。 ⑴透出自然的理趣,形象地写出夜退日出,

冬去春来的变化。

⑵含蓄表达出新事物必定取代旧事物的道理,

给人以乐观、积极向上的感受。

⑶“生”“入”运用了拟人修辞,更有情趣。19白居易(772~846),字乐天,晚年又号称香山居士,河南郑州新郑人,是我国唐代伟大的现实主义诗人。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。

著有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。即杭州西湖即春天绕西湖而行,观赏风景822年(长庆二年)七月,白居易被任命为杭州的刺史。此诗是诗人于早春骑马春游西湖时所作的一首七言律诗。22钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 译文 从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。

几处早出的黄莺争着飞向阳光温暖的树木上栖息,谁家新来的燕子衔着泥在筑巢。

繁多而多彩缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

我最喜爱西湖东边的美景,总观赏不够,

尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 2018/11/26 首联:诗人从大处落笔,写行经孤山寺贾亭时看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连,勾出了早春的轮廓。

颔联:写莺燕,是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,一片生机勃勃之势。

颈联:写花草,着重表现诗人的感受。马在浅草地上走得很轻快,看花的时间长了,眼前一片姹紫嫣红,使人目不暇接,会产生迷乱的感觉。

尾联:直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返。“最爱湖东行不足”一句说明诗人流连忘返,已完全陶醉在这美好的湖光山色中了。251.从诗题看,作者游览西湖的季节是?行进的路线是怎样的?2.作者一路行来看到了西湖的哪些美景?从哪些词语可看出写的是初春的景象?季节:春季。

路线:孤山寺北到贾亭西,最后到达白沙堤美景:水平云低、早莺新燕、乱花浅草、绿杨白堤初春:水面初平,早莺,新燕,浅草渐欲、几处、谁家3.本诗抒写了诗人怎样的情怀?哪一个词最能体现?抒发了诗人的喜悦和对江南春色的喜爱之情。

“最爱”27马致远(1250—1324),字千里,号东篱,大都(今北京)人。他是一位“姓名香贯满梨园”的著名作家,又是“元贞书会”的重要人物,与关汉卿、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家“。,被尊称为“曲状元”,在元代的文学史上具有极高的声誉。其小令名作《天净沙·秋思》被称为“秋思之祖”。29---题 目---曲牌名秋天的思念:思念家乡,思念亲人散曲----小令30天净沙 秋思

马致远 ?

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。译文

枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏时归巢的乌鸦,

小桥下,流水潺潺,旁边有几户人家,

在古老荒凉的道路上,秋风萧瑟,一匹疲惫的瘦马驮着我蹒跚前行。

夕阳向西缓缓落下,

悲伤断肠的人还漂泊在天涯。321.这首小令描绘了深秋哪些景物?渲染了怎样的氛围?景物气氛苍茫、悲凉、孤寂2.最后一句抒发了作者怎样的情感?抒发了长期漂泊他乡的游子想起家乡时肝肠寸断的凄苦之情。

最后一句卒章显志,揭示出全篇的主旨。文学常识中国古代诗歌大体分为两大类。

唐人把产生于唐朝以前较少格律限制的诗称为

古体诗,唐朝时新出现的格律诗称为近体诗。

近体诗分为两种。

一种是绝句,每首四句,一句五个字的称五言

绝句,一句七个字的称七言绝句;

一种是律诗,每首八句,有五言律诗、七言律

诗。律诗每两句为一联,共四联,依次是:

首联、颔联、颈联和尾联。34文史知识 我国古代不同历史时期占主导地位的文学体裁:汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说。分别代表着一个时代文学作品的最高成就。 元曲是元代文学主体。所谓元曲,实包含两个部份:一是散曲,一是杂剧。散曲可以说是元代的新体诗,杂剧是元代的歌剧;散曲可以独立,同时又是构成元代歌剧的主要部份;双方关系非常密切,但它们却各有诗的与

戏剧的独立生命。抓诗眼 寻景物(根据诗中的景物,体会诗人寄寓其中的

情感,与诗人同悲共喜。) 研讨归纳欣赏诗歌一般的方法 (根据“诗眼”,寻读诗歌中的景 物,想像诗中画面) 悟诗情天净沙·秋思 抓诗眼 寻景物 悟诗情 秋思 惆怅、思乡 什么是意境?包括意和境。意指作家主观的意志或情意。境指客观的自然和社会生活。意境就是指作家在作品中所描绘的客观图景和作家在作品中所要表现的思想感情,融合一致而形成的一种艺术境界。

公元207年,曹操亲率大军北上。追歼袁

绍残部,五月誓师北伐,七月出卢龙寨,统一了北方。归途中诗人登上了秦皇汉武登临过的碣石山,心情如沧海般汹涌澎湃。

此时的诗人正处在自己事业的顶峰,北方已定,只余挥师南下,消灭南方割据势力,一统天下指日可待。

登高望海,留下了这首千古传颂的名篇。 4东临碣石,以观沧海。 水何澹澹,山岛竦峙。 树木丛生,百草丰茂。 秋风萧瑟,洪波涌起。 日月之行,若出其中。 星汉灿烂,若出其里。幸甚至哉,歌以咏志。观沧海

曹操谯郡( ) 碣石( )

澹澹( ) 萧瑟( )

竦峙( )qiáodàndànjiésèsǒngzhì读准字音临:??

沧:

海:

观:

萧瑟:

行:????????????????

若:

汉:??????????????

志: 词语解释登上,有游览的意思。??

通“苍”,青绿色。?

渤海。

看,统领全篇。?

树木被秋风吹动的声音。

运行。????????????????

如同。?

银河。??????????????

理想。? 全诗写了三层意思。

第一层(开头两句):交代观海的地点,直陈其声,非常质朴,“观”字领全篇。

第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):描写海水和山岛。

第三层(“日月之行”至“若出其里”):借助奇特的想像来表现大海吞吐日月星辰的气概。是虚景,从两个“若”字可以看出。

最后两句是附文,是为和乐而加,与诗的内容无关。整体感知译文: 向东进发登上碣石山,得以观赏大海的奇景。海水波涛激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

我站在山巅,心中的波涛也像海浪在起伏。周围是葱茏的树木,丰茂的花草,宁静的似在沉思。

萧瑟的风声传来了,草木摇动,海上掀起巨浪,在翻卷,在呼啸,似要将宇宙吞没。

大海,多么博大的胸怀啊,日月的升降起落,好像出自大海的胸中;银河里的灿烂群星,也像从大海的怀抱中涌现出来的。

啊,庆幸得很,美好无比,让我们尽情歌唱,

畅抒心中的情怀。 91.诗人登临碣石山的目的是什么?诗眼是哪个字? 2.这首诗哪些诗句写诗人所见之景?哪些是想像之景?目的:观沧海诗眼:观实写:虚写:日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里3.这首诗抒发了作者怎样的情怀? --静景--动景--夸张本诗描绘了大海吞吐日月星辰、包罗万象的壮

丽景观,表现出诗人豪迈的气概和博大的胸襟,

抒发了诗人统一中原、建功立业的宏伟抱负。104.诗中两个“若”用得好,请说说好在哪里。有助于表明大海吞吐日月星辰,是作者的想象

之景,体现诗人的豪迈气概和博大胸怀,抒发

诗人统一天下的雄心壮志。5.发挥想象,描述“日月之行,若出其中。星汉灿烂,

若出其里”的情景。11王湾,字为德,洛阳(今属河南洛阳)人,唐朝文学家、史学家。

唐玄宗先天元年(712年),考中进士,授荥阳县主簿、转洛阳。次:停留。北固山:在江苏镇江北面。三面临江,与

金山、焦山合称“京口三山”。(五言律诗)这首诗是诗人由楚入吴,在沿江东行途中泊舟于江苏镇江北固山下时所作。当时正值冬尽春来,旭日初升,诗人面对江南景色,置身水路孤舟,感受时光流逝,头顶南雁北飞,油然而生乡思之愁。其“海日生残夜,江春入旧年”之句,当时

称最。文学史家称其“气象高远,情景交融”,传为佳作。14次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。 潮平两岸阔,风正一帆悬。 海日生残夜,江春入旧年。 乡书何处达?归雁洛阳边。 译文 旅途在青山外,船行在碧绿的江水中。

潮水涨满,与岸齐平水面宽阔,顺风行船恰好把帆儿高悬。

夜幕还没有褪尽,旭日已在江上冉冉升起,还在旧年时分,江上已有了春天的气息。

寄出去的家信不知到达了哪里,希望北归的大雁捎到洛阳去。 首联:诗人在船上,想像船到镇江后,还要乘驿车到别处,暗含旅途奔波之劳。

颔联:船上所见景色。“潮平”,两岸才显得宽阔;“风正”,帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”作铺垫。

颈联:既写景又点明了时令。“残夜”指夜将尽而未尽之际,即将是天亮时的情景,残夜而东方海日已升,旧年而江上已是春天——时间过得太快了,诗人已来,少有此句。

尾联:诗人离家已久,尚不能归,见到此景,自然想到要借雁足来传递家书了。这首五言律诗四联之间,相为因果,浑然一体。尾联直接表达思乡之情。全诗笼罩着一层淡淡的乡思愁绪。

171.诗人行舟江上看到了哪些景象?2.颔联写景有什么特色?青山绿水、潮平岸阔、风正帆悬、日出春至、南雁北飞通过“风正一帆悬”这一小景,把平野开阔、大江

直流、波平浪静等大景表现出来了。以小景传大景,

写得恢宏壮阔。3.尾联诗人为什么想要大雁捎寄一封家书呢?因为新年来到,正是家人团聚之时,而自己却羁旅他乡,久不得归,想要借雁足给他传递家书,慰藉

家人和自己的思乡之情。184.“海日生残夜,江春入旧年。”历来得到人们的好评,请自选角度作简要赏析。 ⑴透出自然的理趣,形象地写出夜退日出,

冬去春来的变化。

⑵含蓄表达出新事物必定取代旧事物的道理,

给人以乐观、积极向上的感受。

⑶“生”“入”运用了拟人修辞,更有情趣。19白居易(772~846),字乐天,晚年又号称香山居士,河南郑州新郑人,是我国唐代伟大的现实主义诗人。

他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。

著有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。即杭州西湖即春天绕西湖而行,观赏风景822年(长庆二年)七月,白居易被任命为杭州的刺史。此诗是诗人于早春骑马春游西湖时所作的一首七言律诗。22钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 译文 从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。

几处早出的黄莺争着飞向阳光温暖的树木上栖息,谁家新来的燕子衔着泥在筑巢。

繁多而多彩缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

我最喜爱西湖东边的美景,总观赏不够,

尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。 2018/11/26 首联:诗人从大处落笔,写行经孤山寺贾亭时看到的山光水色。“初平”,写春水初生,略与堤平。“云脚低”,写白云低垂,与湖水相连,勾出了早春的轮廓。

颔联:写莺燕,是诗人所见。莺是春的歌手,都争着飞到向阳的树上去歌唱;燕是春的信使,已开始衔泥筑巢,一片生机勃勃之势。

颈联:写花草,着重表现诗人的感受。马在浅草地上走得很轻快,看花的时间长了,眼前一片姹紫嫣红,使人目不暇接,会产生迷乱的感觉。

尾联:直抒胸臆,表达诗人喜悦的心情。“行不足”,是因为看不足,说明诗人流连忘返。“最爱湖东行不足”一句说明诗人流连忘返,已完全陶醉在这美好的湖光山色中了。251.从诗题看,作者游览西湖的季节是?行进的路线是怎样的?2.作者一路行来看到了西湖的哪些美景?从哪些词语可看出写的是初春的景象?季节:春季。

路线:孤山寺北到贾亭西,最后到达白沙堤美景:水平云低、早莺新燕、乱花浅草、绿杨白堤初春:水面初平,早莺,新燕,浅草渐欲、几处、谁家3.本诗抒写了诗人怎样的情怀?哪一个词最能体现?抒发了诗人的喜悦和对江南春色的喜爱之情。

“最爱”27马致远(1250—1324),字千里,号东篱,大都(今北京)人。他是一位“姓名香贯满梨园”的著名作家,又是“元贞书会”的重要人物,与关汉卿、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家“。,被尊称为“曲状元”,在元代的文学史上具有极高的声誉。其小令名作《天净沙·秋思》被称为“秋思之祖”。29---题 目---曲牌名秋天的思念:思念家乡,思念亲人散曲----小令30天净沙 秋思

马致远 ?

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。译文

枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏时归巢的乌鸦,

小桥下,流水潺潺,旁边有几户人家,

在古老荒凉的道路上,秋风萧瑟,一匹疲惫的瘦马驮着我蹒跚前行。

夕阳向西缓缓落下,

悲伤断肠的人还漂泊在天涯。321.这首小令描绘了深秋哪些景物?渲染了怎样的氛围?景物气氛苍茫、悲凉、孤寂2.最后一句抒发了作者怎样的情感?抒发了长期漂泊他乡的游子想起家乡时肝肠寸断的凄苦之情。

最后一句卒章显志,揭示出全篇的主旨。文学常识中国古代诗歌大体分为两大类。

唐人把产生于唐朝以前较少格律限制的诗称为

古体诗,唐朝时新出现的格律诗称为近体诗。

近体诗分为两种。

一种是绝句,每首四句,一句五个字的称五言

绝句,一句七个字的称七言绝句;

一种是律诗,每首八句,有五言律诗、七言律

诗。律诗每两句为一联,共四联,依次是:

首联、颔联、颈联和尾联。34文史知识 我国古代不同历史时期占主导地位的文学体裁:汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说。分别代表着一个时代文学作品的最高成就。 元曲是元代文学主体。所谓元曲,实包含两个部份:一是散曲,一是杂剧。散曲可以说是元代的新体诗,杂剧是元代的歌剧;散曲可以独立,同时又是构成元代歌剧的主要部份;双方关系非常密切,但它们却各有诗的与

戏剧的独立生命。抓诗眼 寻景物(根据诗中的景物,体会诗人寄寓其中的

情感,与诗人同悲共喜。) 研讨归纳欣赏诗歌一般的方法 (根据“诗眼”,寻读诗歌中的景 物,想像诗中画面) 悟诗情天净沙·秋思 抓诗眼 寻景物 悟诗情 秋思 惆怅、思乡 什么是意境?包括意和境。意指作家主观的意志或情意。境指客观的自然和社会生活。意境就是指作家在作品中所描绘的客观图景和作家在作品中所要表现的思想感情,融合一致而形成的一种艺术境界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 散步

- 2 秋天的怀念

- 3 羚羊木雕

- 4 散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 5 《世说新语》两则(咏雪、陈太丘与友期)

- 第二单元

- 6 我的老师

- 7 再塑生命的人

- 8 我的早年生活

- 9 王几何

- 10 《论语》十二章

- 第三单元

- 11 春

- 12 济南的冬天

- 13 风雨

- 14*秋天

- 15 古代诗歌四首

- 第四单元

- 16 紫藤萝瀑布

- 17 走一步,再走一步

- 18 短文两篇(蝉、贝壳)

- 19 在山的那边

- 20 虽有嘉肴

- 第五单元

- 21 化石吟

- 22 看云识天气

- 23 绿色蝈蝈

- 24 月亮上的足迹

- 25 河中石兽

- 第六单元

- 26 小圣施威降大圣

- 27 皇帝的新装

- 28 女娲造人

- 29 盲孩子和他的影子

- 30 寓言四则

- 课外古诗词

- 龟虽寿

- 夜雨寄北

- 过故人庄

- 泊秦淮

- 题破山寺后禅院

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 名著导读

- 《繁星》

- 《春水》

- 《伊索寓言》