北师大版高中历史必修一第1课 夏商周的政治制度 教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版高中历史必修一第1课 夏商周的政治制度 教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 792.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-11-07 09:42:34 | ||

图片预览

文档简介

第一课夏商周的政治制度学案

一 、 课标要求:

1了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

2重要考点:夏商周的政治制度;

3命题角度:考查古代中国政治制度的概念和特征;着眼于政治制度的演变的背景、特征和影响等具体问题的分析评价.

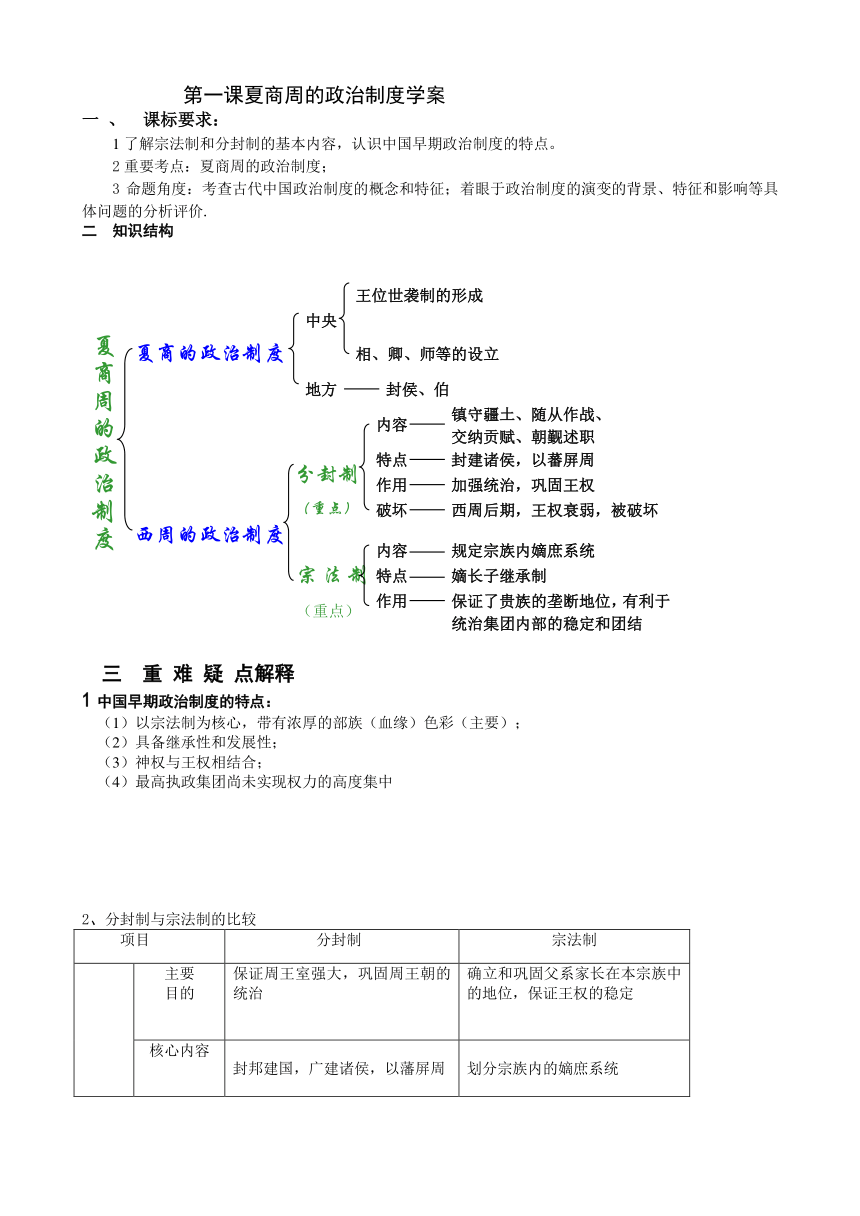

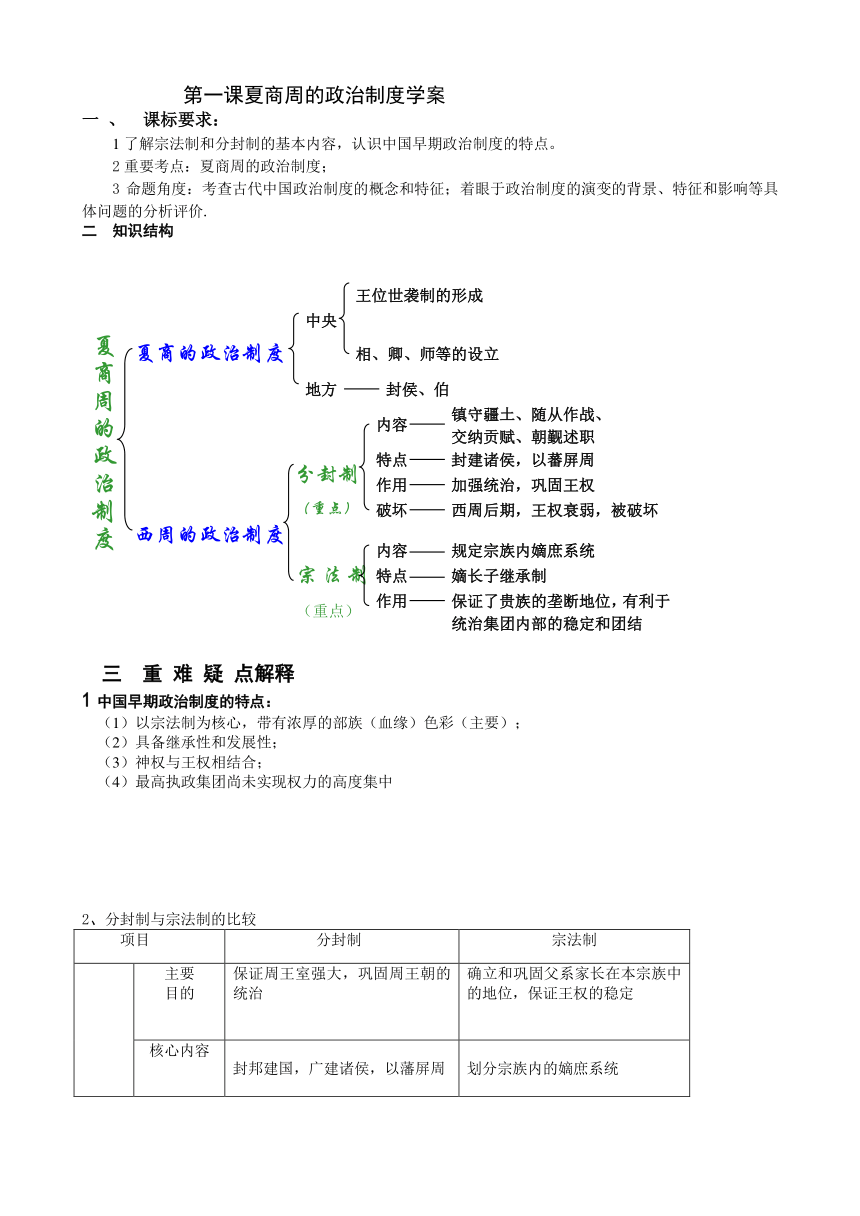

二 知识结构

三 重 难 疑 点解释

1中国早期政治制度的特点:

(1)以宗法制为核心,带有浓厚的部族(血缘)色彩(主要);

(2)具备继承性和发展性;

(3)神权与王权相结合;

(4)最高执政集团尚未实现权力的高度集中

2、分封制与宗法制的比较

项目 分封制 宗法制

不同点 主要目的 保证周王室强大,巩固周王朝的统治 确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,保证王权的稳定

核心内容 封邦建国,广建诸侯,以藩屏周 划分宗族内的嫡庶系统

权利与义务 诸侯有设置官员、建立武装、征派赋役等权利,但也有为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职的义务 诸子可获得土地、庶民、奴隶等,是下级贵族臣服于上级贵族、全体贵族臣服于天子的政治隶属关系

双方关系 周王是诸侯们共同的主子,诸侯是周王的臣属,服从周王的命令 嫡长子与分封制下的众子有双重关系。在亲缘上是兄弟关系,在政治上又是君臣关系

历史作用 周王确立了天下共主的地位,扩展了统治范围,加强了统治 有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权

相同点 两者互为表里;都形成森严的等级制度;分封 ( http: / / www.21cnjy.com )的诸侯或众子在封国内都享有世袭统治权;都是中国早期政治制度的重要组成部分,带有深浓厚的部族色彩;都对中国社会产生深远影响

宗法制影响

①保证了贵族在政治上的垄断和特权地位;②防 ( http: / / www.21cnjy.com )止贵族之间因为权力的继承问题发生纷争;③维护贵族统治集团内部的稳定与团结;④宗法制成为我国数千年来封建统治者享受特权的凭借,对中国社会产生了深远的影响。

当前,社会上仍然存在“尊宗敬祖”、“认祖归宗” 等现象和传宗接代、重男轻女的思

想,由此探讨宗法制对我国社会有什么深远的影响。

四、知识与提升

一、夏商周的沿革

(岳麓)早在远古时期,人类社会中就逐渐出现了权力的萌芽,中国古代传说中的三皇五帝,实际上就是史前社会的部落酋长。

(人民)政治制度是人类社会发展到一定阶段的 ( http: / / www.21cnjy.com )产物。早期政治权力是一种强权,和神权的结合,社会不平等突出表现为政治压迫。早期文明的突出标志是金属器具的使用、贫富分化的产生、文字的成熟、城的出现和礼制的初步形成。(岳麓):国家组织、城市、金属工具和文字的出现,结束了漫长的原始社会,标志着文明时代的来临。

(注:在考古学上探讨文明时 ( http: / / www.21cnjy.com )代的形成,有些学者提出了文明要素的概念。对“文明要素”的概括虽不尽一致,但基本是城市、文字、金属和礼仪四项。如英国丹尼尔在《最初的文明》列举文字、城市和复杂的礼仪三要素,认为只要一个社会具备其中两项,便可判定属于文明。日本学者贝塚茂树则举出青铜器、宫殿基址、文字三项要素。马克思主义理论认为,阶级和国家是文明产生的根本标志。本部分要点仅见人民版教材。)

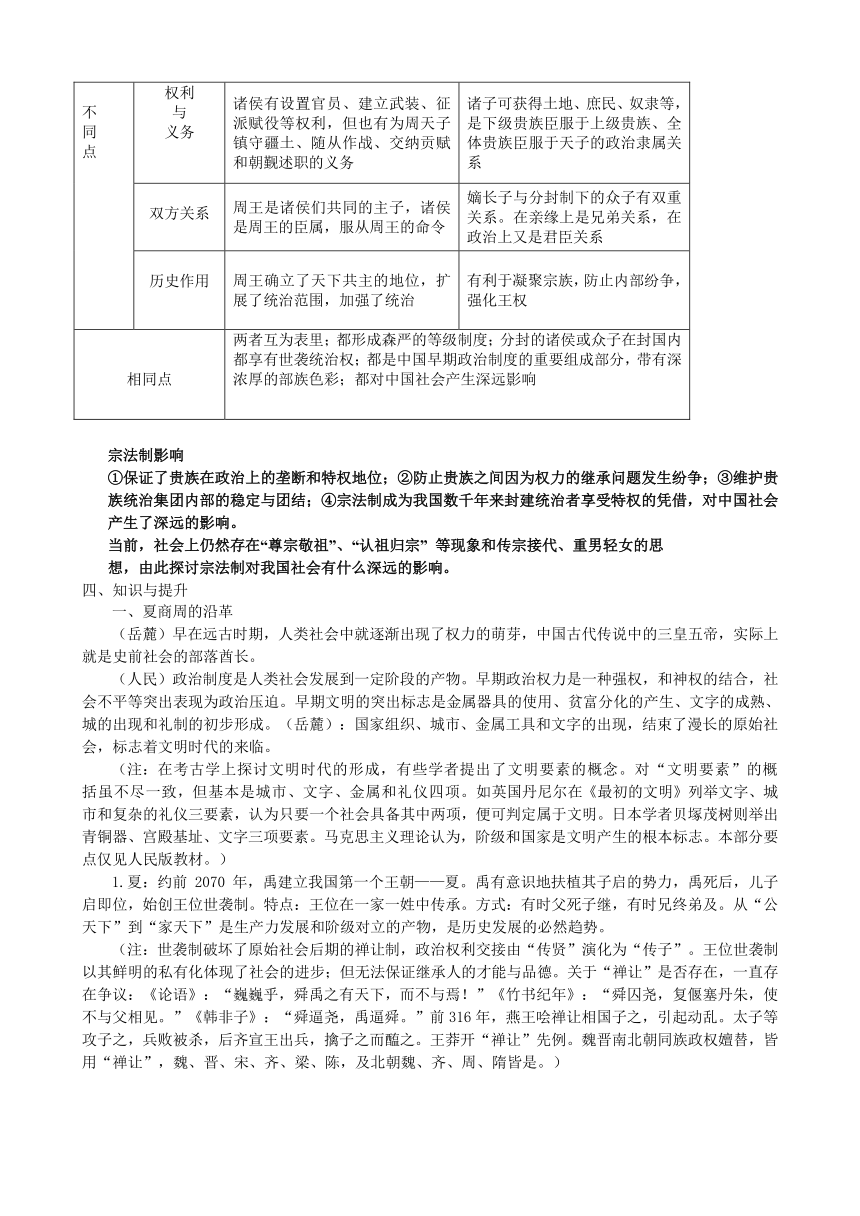

1.夏:约前2070年,禹建立我国第一 ( http: / / www.21cnjy.com )个王朝——夏。禹有意识地扶植其子启的势力,禹死后,儿子启即位,始创王位世袭制。特点:王位在一家一姓中传承。方式:有时父死子继,有时兄终弟及。从“公天下”到“家天下”是生产力发展和阶级对立的产物,是历史发展的必然趋势。

(注:世袭制破坏了原始社会后期的禅 ( http: / / www.21cnjy.com )让制,政治权利交接由“传贤”演化为“传子”。王位世袭制以其鲜明的私有化体现了社会的进步;但无法保证继承人的才能与品德。关于“禅让”是否存在,一直存在争议:《论语》:“巍巍乎,舜禹之有天下,而不与焉!”《竹书纪年》:“舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见。”《韩非子》:“舜逼尧,禹逼舜。”前316年,燕王哙禅让相国子之,引起动乱。太子等攻子之,兵败被杀,后齐宣王出兵,擒子之而醢之。王莽开“禅让”先例。魏晋南北朝同族政权嬗替,皆用“禅让”,魏、晋、宋、齐、梁、陈,及北朝魏、齐、周、隋皆是。)

( http: / / www.21cnjy.com )

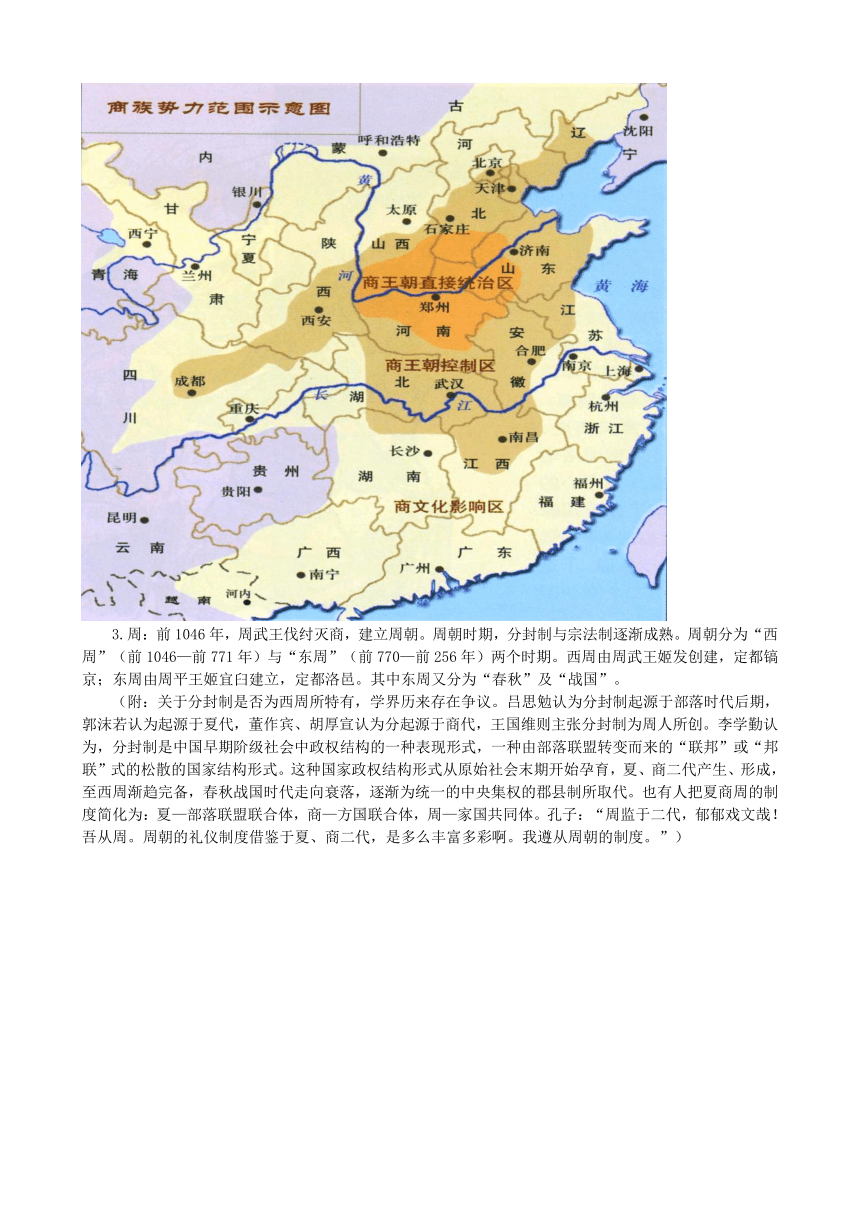

2.商:约前1600年,汤建立商朝 ( http: / / www.21cnjy.com )。王都镐京(今陕西西安西北)。夏商时期,已初步建立了一套从中央到地方的行政管理制度。商朝的主要政治制度是内服和外服制度。内服是王畿,即商王直接统治的地方,外服是附属国直辖的地方。商王在不同程度上有支配内服和外服的实际权力(商王直接控制的范围虽不够大,但能够支配各方国的地位却建立起来)。商朝中央设有相、卿、士等政务官,臣服于商的方国首领被封为侯或伯,定期向商王纳贡并奉命征讨。王权与神权结合,国家大事由占卜决定。商朝弥漫着神权色彩,商王通过垄断神权以强化王权。

(“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”)

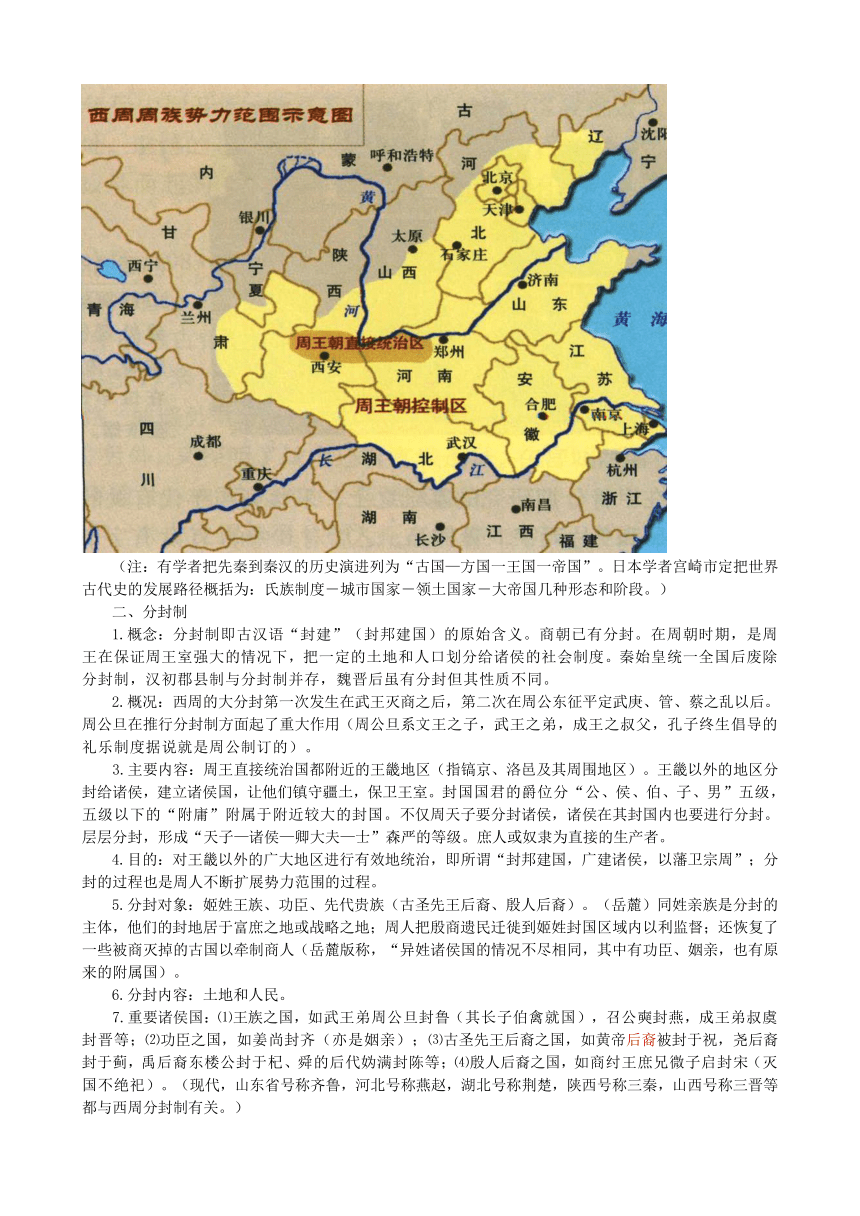

3.周:前1046年,周武王伐纣灭商,建立周 ( http: / / www.21cnjy.com )朝。周朝时期,分封制与宗法制逐渐成熟。周朝分为“西周”(前1046—前771年)与“东周”(前770—前256年)两个时期。西周由周武王姬发创建,定都镐京;东周由周平王姬宜臼建立,定都洛邑。其中东周又分为“春秋”及“战国”。

(附:关于分封制是否为西周 ( http: / / www.21cnjy.com )所特有,学界历来存在争议。吕思勉认为分封制起源于部落时代后期,郭沫若认为起源于夏代,董作宾、胡厚宣认为分起源于商代,王国维则主张分封制为周人所创。李学勤认为,分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式,一种由部落联盟转变而来的“联邦”或“邦联”式的松散的国家结构形式。这种国家政权结构形式从原始社会末期开始孕育,夏、商二代产生、形成,至西周渐趋完备,春秋战国时代走向衰落,逐渐为统一的中央集权的郡县制所取代。也有人把夏商周的制度简化为:夏—部落联盟联合体,商—方国联合体,周—家国共同体。孔子:“周监于二代,郁郁戏文哉!吾从周。周朝的礼仪制度借鉴于夏、商二代,是多么丰富多彩啊。我遵从周朝的制度。”)

(注:有学者把先秦到秦汉 ( http: / / www.21cnjy.com )的历史演进列为“古国—方国一王国一帝国”。日本学者宫崎市定把世界古代史的发展路径概括为:氏族制度―城市国家―领土国家―大帝国几种形态和阶段。)

二、分封制

1.概念:分封制即古汉语“封建”(封邦 ( http: / / www.21cnjy.com )建国)的原始含义。商朝已有分封。在周朝时期,是周王在保证周王室强大的情况下,把一定的土地和人口划分给诸侯的社会制度。秦始皇统一全国后废除分封制,汉初郡县制与分封制并存,魏晋后虽有分封但其性质不同。

2.概况:西周的大分封第一次发生在武王 ( http: / / www.21cnjy.com )灭商之后,第二次在周公东征平定武庚、管、蔡之乱以后。周公旦在推行分封制方面起了重大作用(周公旦系文王之子,武王之弟,成王之叔父,孔子终生倡导的礼乐制度据说就是周公制订的)。

3.主要内容:周王直接统治国都附近 ( http: / / www.21cnjy.com )的王畿地区(指镐京、洛邑及其周围地区)。王畿以外的地区分封给诸侯,建立诸侯国,让他们镇守疆土,保卫王室。封国国君的爵位分“公、侯、伯、子、男”五级,五级以下的“附庸”附属于附近较大的封国。不仅周天子要分封诸侯,诸侯在其封国内也要进行分封。层层分封,形成“天子—诸侯—卿大夫—士”森严的等级。庶人或奴隶为直接的生产者。

4.目的:对王畿以外的广大地区进行有效地统治,即所谓“封邦建国,广建诸侯,以藩卫宗周”;分封的过程也是周人不断扩展势力范围的过程。

5.分封对象:姬姓王族、功臣、先代贵族( ( http: / / www.21cnjy.com )古圣先王后裔、殷人后裔)。(岳麓)同姓亲族是分封的主体,他们的封地居于富庶之地或战略之地;周人把殷商遗民迁徙到姬姓封国区域内以利监督;还恢复了一些被商灭掉的古国以牵制商人(岳麓版称,“异姓诸侯国的情况不尽相同,其中有功臣、姻亲,也有原来的附属国)。

6.分封内容:土地和人民。

7.重要诸侯国:⑴王族之国,如武王弟 ( http: / / www.21cnjy.com )周公旦封鲁(其长子伯禽就国),召公奭封燕,成王弟叔虞封晋等;⑵功臣之国,如姜尚封齐(亦是姻亲);⑶古圣先王后裔之国,如黄帝后裔被封于祝,尧后裔封于蓟,禹后裔东楼公封于杞、舜的后代妫满封陈等;⑷殷人后裔之国,如商纣王庶兄微子启封宋(灭国不绝祀)。(现代,山东省号称齐鲁,河北号称燕赵,湖北号称荆楚,陕西号称三秦,山西号称三晋等都与西周分封制有关。)

( http: / / www.21cnjy.com )

8.诸侯义务:服从命令,随从作战,交纳贡赋和力役,朝觐述职等。

9.诸侯权利:得到土地和人民,在封国里享有世袭统治权。受封诸侯在自己的封地内,享有相当大的独立性,可以设置官职、建立武装、征派赋役等。

10.特点:⑴周王是全国最高统治者,天 ( http: / / www.21cnjy.com )下共主。⑵诸侯是周王的臣属,必须服从于周王的命令。⑶(岳麓)西周诸侯国与王室的关系比商代附属国密切,臣属关系更加明确。⑷层层分封。

[附:周代的阶级:⑴统治阶层: ( http: / / www.21cnjy.com )天子(王畿)→诸侯(公、侯、伯、子、男;封国)→卿大夫(采邑)→士(不能世袭的食田或俸禄)。诸侯与卿大夫享世袭继承的爵位,拥有土地权与统治权。士受文武合一的教育,以打仗为主要任务。⑵平民:多为身分职业世袭的农民,土地为贵族所有,农民有供奉粟米、布缕及力役的义务;少数为贵族蓄养的工商业者,称为“工商食官”。⑶奴隶:主要来源是战争的俘虏或犯罪的平民,平民与奴隶是劳动生产的主力。]

11.作用:⑴稳定了统治秩序,开发了边 ( http: / / www.21cnjy.com )远地区,扩大了统治区域。⑵促进经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠定了基础(逐渐凝聚成华夏的国家意识)。⑶打破了夏商的部落国家和方国联盟状态,国家政权由松散走向紧密,是一种制度创新。

(注:梁启超:“我想中国历史上有意义的革命 ( http: / / www.21cnjy.com ),只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”)

12.局限(瓦解的原因):封 ( http: / / www.21cnjy.com )国诸侯是世袭的,诸侯在自己的封国之内享有行政、军事、经济等权力(设置官员、建立武装、征派赋税等),具有相对的独立性,周王无法对诸侯势力进行直接干涉和控制。随着生产力的发展,诸侯国势力增强,诸侯争霸战争不断,周天子的权威逐渐削弱,“礼乐征伐自天子出”的局面被“礼乐征伐自诸侯出”取代。

13.瓦解的表现:平王东迁,王畿缩小, ( http: / / www.21cnjy.com )王室落入诸侯的卵翼之下,分封封建体制已名存实亡。周郑交质和繻葛之战,周天子地位大为降落,宗法中的亲亲精神,荡然无存。楚子熊通要求晋升爵位不成,自行称王;楚庄王问鼎事件,是诸侯国对分封制的公开挑战。春秋战国时期,大国兼并小国、小宗取代大宗(如晋武公杀晋侯缗继位)、卿大夫夺位(如三家分晋、田氏代齐)时有发生,各诸侯纷纷称“王”,名号与周天子相等。战国时期各大国国君不再满足原来的封号,先后改称“王”。战国末期,周王室偏居一隅,大部分王室土地被秦国吞并,完全丧失分封大权。

(补:分封制的残余:1.秦末大乱与封建 ( http: / / www.21cnjy.com )制的短暂重现:始皇死,赵高当权,陈胜、吴广揭竿而起,六国后裔随即响应,自立为王;六国后裔仍眷恋旧制,以世族为优越。项羽分封不公,诸王彼此猜忌不安而转相攻伐,终为刘邦安享其成。2.汉初的郡国并行制:郡县制度有利于君主的集权,但易使皇室孤立无援;封建制度有助于屏障王室,但易生内哄;刘邦诛灭异姓诸侯王,并有刑马盟誓:“非刘氏而王者,天下共击之”。但惠帝时,吕后称制,大封诸吕为王,打破此誓言。文帝时,贾谊上《治安策》,建议“众建诸侯而少其力”,以温和手段抑制宗室,如分齐为六、淮南为三。景帝时,晁错建议以武力削藩,引发七国之乱,为太尉周亚夫平定,诸侯国的实力大为削弱。武帝时,颁行推恩令,封建名存实亡,郡县成为大一统帝国的地方行政规制。3.西晋:晋武帝鉴于曹魏缺乏宗室辅佐,造成王室孤立,而导致灭亡,所以大封宗族为王,并派他们掌握兵权;结果,惠帝时发生八王之乱,更导致五胡乱华。4.明代:明太祖为确保帝国长存,分封诸子为王,分镇各地;结果,惠帝时,燕王朱棣发动靖难之役,自立为成祖。)

三、宗法制

1.概念:宗法制即宗族法规,是中国古代按 ( http: / / www.21cnjy.com )照父系血统远近,用规定宗族内嫡庶系统的办法,区别亲疏,分配政治权利,规定等级秩序,维护族长的统治地位和世袭特权的制度。(发展演变:宗法制由原始社会父系家长制直接演变而来,早在原始氏族时期就有所萌芽,到西周时期成为一种维系贵族间关系的完整制度。)

2.基础:父系血缘关系。

3.目的:协调家族内部关系,加强统治秩序(解决家族之间权力、财产和土地继承上的矛盾,确立和巩固父系家长在本宗族中的地位)。

4.核心内容:嫡长子(宗子)继承制。立嫡原则 ( http: / / www.21cnjy.com )是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”(《春秋.公羊传》),法定继承人首先是嫡子中的长子,没有嫡子时从庶子选其母亲身份最高者(同等条件下年长优先)。嫡长子与众子的关系具有双重性,即具有血缘上的兄弟关系和政治上的君臣关系。(注:易中天认为:父家长制、嫡长子继承制、一夫一妻多妾制合起来为宗法制。)

5.特点:⑴嫡长子继承制度(主要特点 ( http: / / www.21cnjy.com ))。⑵严格的大宗小宗体系,小宗必须服从大宗,大宗小宗具有相对性。⑶家族等级关系与政治隶属关系相结合(“家”与“国”紧密结合)。

6.作用:⑴把“国”和“家”密切地联系 ( http: / / www.21cnjy.com )在一起(使君统与宗统结合起来),王权较前代有所强化。⑵保持贵族的政治特权、爵位和财产权不致分散或受到削弱。⑶凝聚宗族,防止内部纷争。(王国维:“任天者定,任人者争,定之于天,争乃不生。”“立贤之利过于立嫡……而不以此易彼者,盖惧夫名之可籍,而争之易生,其弊并不可胜穷。”)⑷影响深远,直到今天其内涵仍然体现在人们的日常生活和观念中。

7.评价:⑴积极影响:①有利于统治集团内 ( http: / / www.21cnjy.com )部的稳定和团结。②注重家庭关系,提倡尊老爱幼,有利于社会和谐与稳定。③“尊宗敬祖”“认祖归宗”“寻根祭祖”风俗,使中华民族具有强大的凝聚力。⑵消极影响:①传宗接代观念,重男轻女思想。②等级观念严重。③宗族派别观念严重,容易产生家族本位、人情关系和任人唯亲等不正之风,与现代民主思想相违背,影响我国的政治建设。

8.分封制与宗法制的关系:分封制与 ( http: / / www.21cnjy.com )宗法制是支撑周朝政权的两大支柱。宗法制是分封制的基础,是维系分封制的血缘纽带。分封制是宗法制在政治制度方面的体现。两者是相辅相成、互为表里的政治制度。

9.(附)宗法制度的瓦解

⑴小宗上升发展,大宗沉沦下降。①王室 ( http: / / www.21cnjy.com )内部:周幽王废储君嫡长子而改立庶子,导致西周灭亡;东周王室的继承之争,造成王室尊严扫地,天子地位低落;各国兼并激烈。②诸侯国内:大夫专政,互相兼并;贵族没落,平民崛起。

⑵人才的流动方式:①西周:世官制,人才 ( http: / / www.21cnjy.com )进用限于本国的宗室子弟,并且是依照身分等级任命。②东周:因列国的竞争与尚贤思想的流行,发生了重大变革。不受限于身分等级的宗法传统,出现许多布衣卿相,如管仲、阳虎、申不害、苏秦、范雎、吕不韦等;用人唯才,不受宗法血缘限制,如楚才晋用,游士择主而事,各国盛行养士之风。

⑶中央集权政制流行,有计划裁抑贵族,如楚国吴起、秦国商鞅等;以定额的谷禄代替土地分封;封建阶级制向编户齐民化转变;等。

(附:张岂之主编《中国历史十 ( http: / / www.21cnjy.com )五讲》:战国的一个重大变化就是逐渐用郡县制替代了分封制。……郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。郡县制取代分封制,有两个重要意义:一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,使贵族政治转化为官僚政治。)

四、(岳麓)维系分封制与宗法制的工具:礼乐制

1.概念:礼是维护贵族等级秩序的典章制度和礼仪规定。乐是配合礼的进行维护等级差别的乐舞。

2.内容:礼乐制度要求不同等级都安于名分,遵守礼制,不得僭越。

(不同场合,不同身份的人, ( http: / / www.21cnjy.com )不但礼仪有别,所用音乐也不一样。如饮食方面,不同等第的贵族饮宴列鼎的数量和鼎内肉食种类各不相同。周礼规定:王九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,士三鼎。乐舞规格也有区别:“王宫县”,即排列成东西南北四面;“诸侯轩县”,排列三面;“大夫判县”,排列两面;“士特县”,只排列一面。歌舞队的规定是:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。祀天神,“乃奏黄钟,歌大吕,舞云门”;祭地示,“乃奏太簇,歌应钟,舞咸池”。两君相见,例用大雅《文王》;诸侯设宴招待他国使臣则用小雅《鹿鸣》、《四杜》、《皇皇者华》。又如天子祭祖用《雍颂》,士大夫则不能用。)

3.目的:巩固贵族的身份地位,协调统治阶级内部矛盾,更有效地统治人民。

4.实质:维护分封制与宗法制的工具。

5.影响:维护了西周政治稳定,保证了西周社会的和谐,对后世产生了深远影响。

6.瓦解:春秋后期,出现了“礼崩乐坏”的局面。(春秋时期的鲁国季孙氏“八佾舞于庭”,孔丘斥责说:“是可忍也,孰不可忍也!”)

五、分封制的基础:井田制(存目,见必修二)

分封制、井田制、宗法制和礼乐制是周朝的四大制度。

(此外,选官方面的“世卿世禄制”见本章第三节的“古代选官制度”一目。)

六、中国早期(夏商周)政治制度的特点

1.王权和神权结合。最高统治者自称天子,统 ( http: / / www.21cnjy.com )治者把自己的行为说成是天的行为,国家大事都通过占卜来决定,依据上帝鬼神的意志治理国家,王权具有神秘色彩。

2.带有浓厚的部族色彩。中国古代的早期国家以 ( http: / / www.21cnjy.com )血缘关系为纽带,宗法制是早期政治制度体系的核心,族权和政权紧密结合(用族权来维护王权;将政权固定在贵族的家族范围内,并按照血缘关系的亲疏远近来调整统治阶级内部的权力地位,家国同构,亲贵合一)。(注:在原始社会,基本的社会关系是血缘关系和亲缘关系,这种社会结构在国家诞生后被较为完整地保留下来。中国古代的早期国家——夏商周三代的政治、法律和选官制度,都带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制为核心的制度体系,用分封制作为治理国家的基本方式,用世卿世禄制作为选拔官吏的基本方式。这种制度体系,以西周最为典型。)

3.最高执政集团尚未实现权力的高度集中(中央 ( http: / / www.21cnjy.com )集权程度较低)。无论是商朝的方国,还是周朝的封国,自治权都很大,天子的身份只是“共主”,对诸侯下属的领地并无实际的治权,与秦始皇开创的中央集权制度相比,王权十分有限。

4.由血缘关系向地缘关系演变,由部族、方国联盟向天下共主演进(岳麓)。

5.官僚都是贵族,有封地而无薪俸;下级向上级纳贡不属于国家税收性质。

七、(附)春秋与战国的对比

春秋 战国

周天子地位 名义上是天下的共主 封建礼仪完全崩溃,连名义上的共主地位亦不可得

列国国君 多以诸侯自居,称公 各以天子自居,称王称帝

流行政策 尊王(周天子)攘夷 富国强兵,行军国主义、中央集权

国际秩序 赖霸主、盟约维系 以兼并争胜为能,全无信义可言

战争形态 次数少、规模小,车战为主,旨在败敌争霸 战争频繁,规模大而惨烈,步骑为多,以歼敌灭国为目的

地方行政 晋、楚、秦先后实施郡县制 郡县制更盛

财富观念 珠宝、车马、榖物等实物 金属货币

都市功能 行政、军事性质 增加经济功能

赋税制度 齐、鲁已履亩而税 魏国进一步定税率、创什一税

八、(补)中国古代朝代沿革

夏 约前2070-前1600年。禹传启,家天下;履癸(即桀)灭国

商 约前1600-前1046年,也称殷。汤立国,帝辛(即纣)灭国

周 西周,前1046-前771年,都镐京。武王姬发灭商建周,平王迁都洛邑

东周,前770-前256年,洛邑。分春秋和战国①。前256年,秦国灭周

秦 前221-前207年,咸阳。前221年,秦王嬴政称始皇帝

汉 西汉,前202-公元8年,长安。刘邦立国;公元6年王莽摄政

新,9-23年,长安。王莽篡政,改国号新

东汉,25-220年,洛阳。光武帝刘秀立国

三国 魏,220-265,洛阳。被晋取代 汉(蜀),221-263,成都。被魏所灭 吴,222-280,建业。被晋所灭

两晋 西晋,265-316,都洛阳。司马炎灭魏建晋;316年为前赵所灭。期间经历16年八王之乱

东晋,317-420,建康 五胡十六国,304-439(有二十余国,包括汉族政权)

南北朝 宋,420-479,建康,武帝刘裕 北魏,386-534,平城-洛阳

齐,479-502,建康,高帝萧道成

梁,502-557,建康,武帝萧衍 东魏,534-550,邺城 西魏,535-556,长安

陈,557-589,建康,武帝陈霸先 北齐,550-577,邺城 北周,557-581,长安

隋 581-618,长安,文帝杨坚立国

唐 618-907,长安。高祖李渊建国,期间经历武周再传李氏

五代十国 后梁,907-923,开封(汴州),太祖朱温 十国(指五代之外同时或相继出现的十几个割据政权):前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等

后唐,923-936,洛阳,庄宗李存勖

后晋,936-947,开封,高祖石敬瑭

后汉,947-950,开封,高祖刘知远

后周,951-960,开封,太祖郭威

宋 北宋,960-1127,汴京,太祖赵匡胤 辽,907-1125,上京 西夏,1032-1227,兴庆(银川) 南诏,937-1254,大理

南宋,1127-1279,临安,高宗赵构 金,1115-1234,会宁-燕京

元 1206-1368(前期是蒙古国),大都(今北京)

明 1368-1644,南京-北京,太祖朱元璋

清 1616-1911(前期称后金),北京

注 ①1.春秋(公元前770~4 ( http: / / www.21cnjy.com )03年):因孔子《春秋》而得名;《春秋》为鲁国的编年史,起于鲁隐公元年(前722年),止于鲁哀公14年(前481年)。战国(前403~221年):战国时代已有“战国”一词,称秦统一前的七雄为战国始于西汉末年刘向所编的《战国策》;《资治通鉴》起于周威烈王23年(公元前403年)韩、赵、魏三家分晋时,结束于秦始皇26年(公元前221年)统一六国。郭沫若曾以公元前476年最为战国的下限,公元前475年为春秋的开端。

夏商周的政治制度

夏商的政治制度

西周的政治制度

中央

地方

分封制

(重点)

宗法制(重点)

王位世袭制的形成

相、卿、师等的设立

封侯、伯

特点

作用

内容

破坏

内容

特点

作用

封建诸侯,以蕃屏周

加强统治,巩固王权

西周后期,王权衰弱,被破坏

规定宗族内嫡庶系统

嫡长子继承制

保证了贵族的垄断地位,有利于统治集团内部的稳定和团结

镇守疆土、随从作战、

交纳贡赋、朝觐述职

一 、 课标要求:

1了解宗法制和分封制的基本内容,认识中国早期政治制度的特点。

2重要考点:夏商周的政治制度;

3命题角度:考查古代中国政治制度的概念和特征;着眼于政治制度的演变的背景、特征和影响等具体问题的分析评价.

二 知识结构

三 重 难 疑 点解释

1中国早期政治制度的特点:

(1)以宗法制为核心,带有浓厚的部族(血缘)色彩(主要);

(2)具备继承性和发展性;

(3)神权与王权相结合;

(4)最高执政集团尚未实现权力的高度集中

2、分封制与宗法制的比较

项目 分封制 宗法制

不同点 主要目的 保证周王室强大,巩固周王朝的统治 确立和巩固父系家长在本宗族中的地位,保证王权的稳定

核心内容 封邦建国,广建诸侯,以藩屏周 划分宗族内的嫡庶系统

权利与义务 诸侯有设置官员、建立武装、征派赋役等权利,但也有为周天子镇守疆土、随从作战、交纳贡赋和朝觐述职的义务 诸子可获得土地、庶民、奴隶等,是下级贵族臣服于上级贵族、全体贵族臣服于天子的政治隶属关系

双方关系 周王是诸侯们共同的主子,诸侯是周王的臣属,服从周王的命令 嫡长子与分封制下的众子有双重关系。在亲缘上是兄弟关系,在政治上又是君臣关系

历史作用 周王确立了天下共主的地位,扩展了统治范围,加强了统治 有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权

相同点 两者互为表里;都形成森严的等级制度;分封 ( http: / / www.21cnjy.com )的诸侯或众子在封国内都享有世袭统治权;都是中国早期政治制度的重要组成部分,带有深浓厚的部族色彩;都对中国社会产生深远影响

宗法制影响

①保证了贵族在政治上的垄断和特权地位;②防 ( http: / / www.21cnjy.com )止贵族之间因为权力的继承问题发生纷争;③维护贵族统治集团内部的稳定与团结;④宗法制成为我国数千年来封建统治者享受特权的凭借,对中国社会产生了深远的影响。

当前,社会上仍然存在“尊宗敬祖”、“认祖归宗” 等现象和传宗接代、重男轻女的思

想,由此探讨宗法制对我国社会有什么深远的影响。

四、知识与提升

一、夏商周的沿革

(岳麓)早在远古时期,人类社会中就逐渐出现了权力的萌芽,中国古代传说中的三皇五帝,实际上就是史前社会的部落酋长。

(人民)政治制度是人类社会发展到一定阶段的 ( http: / / www.21cnjy.com )产物。早期政治权力是一种强权,和神权的结合,社会不平等突出表现为政治压迫。早期文明的突出标志是金属器具的使用、贫富分化的产生、文字的成熟、城的出现和礼制的初步形成。(岳麓):国家组织、城市、金属工具和文字的出现,结束了漫长的原始社会,标志着文明时代的来临。

(注:在考古学上探讨文明时 ( http: / / www.21cnjy.com )代的形成,有些学者提出了文明要素的概念。对“文明要素”的概括虽不尽一致,但基本是城市、文字、金属和礼仪四项。如英国丹尼尔在《最初的文明》列举文字、城市和复杂的礼仪三要素,认为只要一个社会具备其中两项,便可判定属于文明。日本学者贝塚茂树则举出青铜器、宫殿基址、文字三项要素。马克思主义理论认为,阶级和国家是文明产生的根本标志。本部分要点仅见人民版教材。)

1.夏:约前2070年,禹建立我国第一 ( http: / / www.21cnjy.com )个王朝——夏。禹有意识地扶植其子启的势力,禹死后,儿子启即位,始创王位世袭制。特点:王位在一家一姓中传承。方式:有时父死子继,有时兄终弟及。从“公天下”到“家天下”是生产力发展和阶级对立的产物,是历史发展的必然趋势。

(注:世袭制破坏了原始社会后期的禅 ( http: / / www.21cnjy.com )让制,政治权利交接由“传贤”演化为“传子”。王位世袭制以其鲜明的私有化体现了社会的进步;但无法保证继承人的才能与品德。关于“禅让”是否存在,一直存在争议:《论语》:“巍巍乎,舜禹之有天下,而不与焉!”《竹书纪年》:“舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见。”《韩非子》:“舜逼尧,禹逼舜。”前316年,燕王哙禅让相国子之,引起动乱。太子等攻子之,兵败被杀,后齐宣王出兵,擒子之而醢之。王莽开“禅让”先例。魏晋南北朝同族政权嬗替,皆用“禅让”,魏、晋、宋、齐、梁、陈,及北朝魏、齐、周、隋皆是。)

( http: / / www.21cnjy.com )

2.商:约前1600年,汤建立商朝 ( http: / / www.21cnjy.com )。王都镐京(今陕西西安西北)。夏商时期,已初步建立了一套从中央到地方的行政管理制度。商朝的主要政治制度是内服和外服制度。内服是王畿,即商王直接统治的地方,外服是附属国直辖的地方。商王在不同程度上有支配内服和外服的实际权力(商王直接控制的范围虽不够大,但能够支配各方国的地位却建立起来)。商朝中央设有相、卿、士等政务官,臣服于商的方国首领被封为侯或伯,定期向商王纳贡并奉命征讨。王权与神权结合,国家大事由占卜决定。商朝弥漫着神权色彩,商王通过垄断神权以强化王权。

(“殷道衰,诸侯或不至。殷复兴,诸侯归之。”)

3.周:前1046年,周武王伐纣灭商,建立周 ( http: / / www.21cnjy.com )朝。周朝时期,分封制与宗法制逐渐成熟。周朝分为“西周”(前1046—前771年)与“东周”(前770—前256年)两个时期。西周由周武王姬发创建,定都镐京;东周由周平王姬宜臼建立,定都洛邑。其中东周又分为“春秋”及“战国”。

(附:关于分封制是否为西周 ( http: / / www.21cnjy.com )所特有,学界历来存在争议。吕思勉认为分封制起源于部落时代后期,郭沫若认为起源于夏代,董作宾、胡厚宣认为分起源于商代,王国维则主张分封制为周人所创。李学勤认为,分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式,一种由部落联盟转变而来的“联邦”或“邦联”式的松散的国家结构形式。这种国家政权结构形式从原始社会末期开始孕育,夏、商二代产生、形成,至西周渐趋完备,春秋战国时代走向衰落,逐渐为统一的中央集权的郡县制所取代。也有人把夏商周的制度简化为:夏—部落联盟联合体,商—方国联合体,周—家国共同体。孔子:“周监于二代,郁郁戏文哉!吾从周。周朝的礼仪制度借鉴于夏、商二代,是多么丰富多彩啊。我遵从周朝的制度。”)

(注:有学者把先秦到秦汉 ( http: / / www.21cnjy.com )的历史演进列为“古国—方国一王国一帝国”。日本学者宫崎市定把世界古代史的发展路径概括为:氏族制度―城市国家―领土国家―大帝国几种形态和阶段。)

二、分封制

1.概念:分封制即古汉语“封建”(封邦 ( http: / / www.21cnjy.com )建国)的原始含义。商朝已有分封。在周朝时期,是周王在保证周王室强大的情况下,把一定的土地和人口划分给诸侯的社会制度。秦始皇统一全国后废除分封制,汉初郡县制与分封制并存,魏晋后虽有分封但其性质不同。

2.概况:西周的大分封第一次发生在武王 ( http: / / www.21cnjy.com )灭商之后,第二次在周公东征平定武庚、管、蔡之乱以后。周公旦在推行分封制方面起了重大作用(周公旦系文王之子,武王之弟,成王之叔父,孔子终生倡导的礼乐制度据说就是周公制订的)。

3.主要内容:周王直接统治国都附近 ( http: / / www.21cnjy.com )的王畿地区(指镐京、洛邑及其周围地区)。王畿以外的地区分封给诸侯,建立诸侯国,让他们镇守疆土,保卫王室。封国国君的爵位分“公、侯、伯、子、男”五级,五级以下的“附庸”附属于附近较大的封国。不仅周天子要分封诸侯,诸侯在其封国内也要进行分封。层层分封,形成“天子—诸侯—卿大夫—士”森严的等级。庶人或奴隶为直接的生产者。

4.目的:对王畿以外的广大地区进行有效地统治,即所谓“封邦建国,广建诸侯,以藩卫宗周”;分封的过程也是周人不断扩展势力范围的过程。

5.分封对象:姬姓王族、功臣、先代贵族( ( http: / / www.21cnjy.com )古圣先王后裔、殷人后裔)。(岳麓)同姓亲族是分封的主体,他们的封地居于富庶之地或战略之地;周人把殷商遗民迁徙到姬姓封国区域内以利监督;还恢复了一些被商灭掉的古国以牵制商人(岳麓版称,“异姓诸侯国的情况不尽相同,其中有功臣、姻亲,也有原来的附属国)。

6.分封内容:土地和人民。

7.重要诸侯国:⑴王族之国,如武王弟 ( http: / / www.21cnjy.com )周公旦封鲁(其长子伯禽就国),召公奭封燕,成王弟叔虞封晋等;⑵功臣之国,如姜尚封齐(亦是姻亲);⑶古圣先王后裔之国,如黄帝后裔被封于祝,尧后裔封于蓟,禹后裔东楼公封于杞、舜的后代妫满封陈等;⑷殷人后裔之国,如商纣王庶兄微子启封宋(灭国不绝祀)。(现代,山东省号称齐鲁,河北号称燕赵,湖北号称荆楚,陕西号称三秦,山西号称三晋等都与西周分封制有关。)

( http: / / www.21cnjy.com )

8.诸侯义务:服从命令,随从作战,交纳贡赋和力役,朝觐述职等。

9.诸侯权利:得到土地和人民,在封国里享有世袭统治权。受封诸侯在自己的封地内,享有相当大的独立性,可以设置官职、建立武装、征派赋役等。

10.特点:⑴周王是全国最高统治者,天 ( http: / / www.21cnjy.com )下共主。⑵诸侯是周王的臣属,必须服从于周王的命令。⑶(岳麓)西周诸侯国与王室的关系比商代附属国密切,臣属关系更加明确。⑷层层分封。

[附:周代的阶级:⑴统治阶层: ( http: / / www.21cnjy.com )天子(王畿)→诸侯(公、侯、伯、子、男;封国)→卿大夫(采邑)→士(不能世袭的食田或俸禄)。诸侯与卿大夫享世袭继承的爵位,拥有土地权与统治权。士受文武合一的教育,以打仗为主要任务。⑵平民:多为身分职业世袭的农民,土地为贵族所有,农民有供奉粟米、布缕及力役的义务;少数为贵族蓄养的工商业者,称为“工商食官”。⑶奴隶:主要来源是战争的俘虏或犯罪的平民,平民与奴隶是劳动生产的主力。]

11.作用:⑴稳定了统治秩序,开发了边 ( http: / / www.21cnjy.com )远地区,扩大了统治区域。⑵促进经济文化交流和民族融合,为华夏族的形成奠定了基础(逐渐凝聚成华夏的国家意识)。⑶打破了夏商的部落国家和方国联盟状态,国家政权由松散走向紧密,是一种制度创新。

(注:梁启超:“我想中国历史上有意义的革命 ( http: / / www.21cnjy.com ),只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。”)

12.局限(瓦解的原因):封 ( http: / / www.21cnjy.com )国诸侯是世袭的,诸侯在自己的封国之内享有行政、军事、经济等权力(设置官员、建立武装、征派赋税等),具有相对的独立性,周王无法对诸侯势力进行直接干涉和控制。随着生产力的发展,诸侯国势力增强,诸侯争霸战争不断,周天子的权威逐渐削弱,“礼乐征伐自天子出”的局面被“礼乐征伐自诸侯出”取代。

13.瓦解的表现:平王东迁,王畿缩小, ( http: / / www.21cnjy.com )王室落入诸侯的卵翼之下,分封封建体制已名存实亡。周郑交质和繻葛之战,周天子地位大为降落,宗法中的亲亲精神,荡然无存。楚子熊通要求晋升爵位不成,自行称王;楚庄王问鼎事件,是诸侯国对分封制的公开挑战。春秋战国时期,大国兼并小国、小宗取代大宗(如晋武公杀晋侯缗继位)、卿大夫夺位(如三家分晋、田氏代齐)时有发生,各诸侯纷纷称“王”,名号与周天子相等。战国时期各大国国君不再满足原来的封号,先后改称“王”。战国末期,周王室偏居一隅,大部分王室土地被秦国吞并,完全丧失分封大权。

(补:分封制的残余:1.秦末大乱与封建 ( http: / / www.21cnjy.com )制的短暂重现:始皇死,赵高当权,陈胜、吴广揭竿而起,六国后裔随即响应,自立为王;六国后裔仍眷恋旧制,以世族为优越。项羽分封不公,诸王彼此猜忌不安而转相攻伐,终为刘邦安享其成。2.汉初的郡国并行制:郡县制度有利于君主的集权,但易使皇室孤立无援;封建制度有助于屏障王室,但易生内哄;刘邦诛灭异姓诸侯王,并有刑马盟誓:“非刘氏而王者,天下共击之”。但惠帝时,吕后称制,大封诸吕为王,打破此誓言。文帝时,贾谊上《治安策》,建议“众建诸侯而少其力”,以温和手段抑制宗室,如分齐为六、淮南为三。景帝时,晁错建议以武力削藩,引发七国之乱,为太尉周亚夫平定,诸侯国的实力大为削弱。武帝时,颁行推恩令,封建名存实亡,郡县成为大一统帝国的地方行政规制。3.西晋:晋武帝鉴于曹魏缺乏宗室辅佐,造成王室孤立,而导致灭亡,所以大封宗族为王,并派他们掌握兵权;结果,惠帝时发生八王之乱,更导致五胡乱华。4.明代:明太祖为确保帝国长存,分封诸子为王,分镇各地;结果,惠帝时,燕王朱棣发动靖难之役,自立为成祖。)

三、宗法制

1.概念:宗法制即宗族法规,是中国古代按 ( http: / / www.21cnjy.com )照父系血统远近,用规定宗族内嫡庶系统的办法,区别亲疏,分配政治权利,规定等级秩序,维护族长的统治地位和世袭特权的制度。(发展演变:宗法制由原始社会父系家长制直接演变而来,早在原始氏族时期就有所萌芽,到西周时期成为一种维系贵族间关系的完整制度。)

2.基础:父系血缘关系。

3.目的:协调家族内部关系,加强统治秩序(解决家族之间权力、财产和土地继承上的矛盾,确立和巩固父系家长在本宗族中的地位)。

4.核心内容:嫡长子(宗子)继承制。立嫡原则 ( http: / / www.21cnjy.com )是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”(《春秋.公羊传》),法定继承人首先是嫡子中的长子,没有嫡子时从庶子选其母亲身份最高者(同等条件下年长优先)。嫡长子与众子的关系具有双重性,即具有血缘上的兄弟关系和政治上的君臣关系。(注:易中天认为:父家长制、嫡长子继承制、一夫一妻多妾制合起来为宗法制。)

5.特点:⑴嫡长子继承制度(主要特点 ( http: / / www.21cnjy.com ))。⑵严格的大宗小宗体系,小宗必须服从大宗,大宗小宗具有相对性。⑶家族等级关系与政治隶属关系相结合(“家”与“国”紧密结合)。

6.作用:⑴把“国”和“家”密切地联系 ( http: / / www.21cnjy.com )在一起(使君统与宗统结合起来),王权较前代有所强化。⑵保持贵族的政治特权、爵位和财产权不致分散或受到削弱。⑶凝聚宗族,防止内部纷争。(王国维:“任天者定,任人者争,定之于天,争乃不生。”“立贤之利过于立嫡……而不以此易彼者,盖惧夫名之可籍,而争之易生,其弊并不可胜穷。”)⑷影响深远,直到今天其内涵仍然体现在人们的日常生活和观念中。

7.评价:⑴积极影响:①有利于统治集团内 ( http: / / www.21cnjy.com )部的稳定和团结。②注重家庭关系,提倡尊老爱幼,有利于社会和谐与稳定。③“尊宗敬祖”“认祖归宗”“寻根祭祖”风俗,使中华民族具有强大的凝聚力。⑵消极影响:①传宗接代观念,重男轻女思想。②等级观念严重。③宗族派别观念严重,容易产生家族本位、人情关系和任人唯亲等不正之风,与现代民主思想相违背,影响我国的政治建设。

8.分封制与宗法制的关系:分封制与 ( http: / / www.21cnjy.com )宗法制是支撑周朝政权的两大支柱。宗法制是分封制的基础,是维系分封制的血缘纽带。分封制是宗法制在政治制度方面的体现。两者是相辅相成、互为表里的政治制度。

9.(附)宗法制度的瓦解

⑴小宗上升发展,大宗沉沦下降。①王室 ( http: / / www.21cnjy.com )内部:周幽王废储君嫡长子而改立庶子,导致西周灭亡;东周王室的继承之争,造成王室尊严扫地,天子地位低落;各国兼并激烈。②诸侯国内:大夫专政,互相兼并;贵族没落,平民崛起。

⑵人才的流动方式:①西周:世官制,人才 ( http: / / www.21cnjy.com )进用限于本国的宗室子弟,并且是依照身分等级任命。②东周:因列国的竞争与尚贤思想的流行,发生了重大变革。不受限于身分等级的宗法传统,出现许多布衣卿相,如管仲、阳虎、申不害、苏秦、范雎、吕不韦等;用人唯才,不受宗法血缘限制,如楚才晋用,游士择主而事,各国盛行养士之风。

⑶中央集权政制流行,有计划裁抑贵族,如楚国吴起、秦国商鞅等;以定额的谷禄代替土地分封;封建阶级制向编户齐民化转变;等。

(附:张岂之主编《中国历史十 ( http: / / www.21cnjy.com )五讲》:战国的一个重大变化就是逐渐用郡县制替代了分封制。……郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。郡县制取代分封制,有两个重要意义:一是在国家制度中由地域关系取代了血缘关系,使早期的部族国家转化为疆域国家;二是国家管理人员由职业官僚取代了世袭领主,使贵族政治转化为官僚政治。)

四、(岳麓)维系分封制与宗法制的工具:礼乐制

1.概念:礼是维护贵族等级秩序的典章制度和礼仪规定。乐是配合礼的进行维护等级差别的乐舞。

2.内容:礼乐制度要求不同等级都安于名分,遵守礼制,不得僭越。

(不同场合,不同身份的人, ( http: / / www.21cnjy.com )不但礼仪有别,所用音乐也不一样。如饮食方面,不同等第的贵族饮宴列鼎的数量和鼎内肉食种类各不相同。周礼规定:王九鼎,诸侯七鼎,卿大夫五鼎,士三鼎。乐舞规格也有区别:“王宫县”,即排列成东西南北四面;“诸侯轩县”,排列三面;“大夫判县”,排列两面;“士特县”,只排列一面。歌舞队的规定是:天子用六十四人,列成八行,称为“八佾”;诸侯用三十六人,列成六行,称为“六佾”;卿大夫用十六人,列成四行,称为“四佾”;士用四人,列成二行,称为“二佾”。祀天神,“乃奏黄钟,歌大吕,舞云门”;祭地示,“乃奏太簇,歌应钟,舞咸池”。两君相见,例用大雅《文王》;诸侯设宴招待他国使臣则用小雅《鹿鸣》、《四杜》、《皇皇者华》。又如天子祭祖用《雍颂》,士大夫则不能用。)

3.目的:巩固贵族的身份地位,协调统治阶级内部矛盾,更有效地统治人民。

4.实质:维护分封制与宗法制的工具。

5.影响:维护了西周政治稳定,保证了西周社会的和谐,对后世产生了深远影响。

6.瓦解:春秋后期,出现了“礼崩乐坏”的局面。(春秋时期的鲁国季孙氏“八佾舞于庭”,孔丘斥责说:“是可忍也,孰不可忍也!”)

五、分封制的基础:井田制(存目,见必修二)

分封制、井田制、宗法制和礼乐制是周朝的四大制度。

(此外,选官方面的“世卿世禄制”见本章第三节的“古代选官制度”一目。)

六、中国早期(夏商周)政治制度的特点

1.王权和神权结合。最高统治者自称天子,统 ( http: / / www.21cnjy.com )治者把自己的行为说成是天的行为,国家大事都通过占卜来决定,依据上帝鬼神的意志治理国家,王权具有神秘色彩。

2.带有浓厚的部族色彩。中国古代的早期国家以 ( http: / / www.21cnjy.com )血缘关系为纽带,宗法制是早期政治制度体系的核心,族权和政权紧密结合(用族权来维护王权;将政权固定在贵族的家族范围内,并按照血缘关系的亲疏远近来调整统治阶级内部的权力地位,家国同构,亲贵合一)。(注:在原始社会,基本的社会关系是血缘关系和亲缘关系,这种社会结构在国家诞生后被较为完整地保留下来。中国古代的早期国家——夏商周三代的政治、法律和选官制度,都带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制为核心的制度体系,用分封制作为治理国家的基本方式,用世卿世禄制作为选拔官吏的基本方式。这种制度体系,以西周最为典型。)

3.最高执政集团尚未实现权力的高度集中(中央 ( http: / / www.21cnjy.com )集权程度较低)。无论是商朝的方国,还是周朝的封国,自治权都很大,天子的身份只是“共主”,对诸侯下属的领地并无实际的治权,与秦始皇开创的中央集权制度相比,王权十分有限。

4.由血缘关系向地缘关系演变,由部族、方国联盟向天下共主演进(岳麓)。

5.官僚都是贵族,有封地而无薪俸;下级向上级纳贡不属于国家税收性质。

七、(附)春秋与战国的对比

春秋 战国

周天子地位 名义上是天下的共主 封建礼仪完全崩溃,连名义上的共主地位亦不可得

列国国君 多以诸侯自居,称公 各以天子自居,称王称帝

流行政策 尊王(周天子)攘夷 富国强兵,行军国主义、中央集权

国际秩序 赖霸主、盟约维系 以兼并争胜为能,全无信义可言

战争形态 次数少、规模小,车战为主,旨在败敌争霸 战争频繁,规模大而惨烈,步骑为多,以歼敌灭国为目的

地方行政 晋、楚、秦先后实施郡县制 郡县制更盛

财富观念 珠宝、车马、榖物等实物 金属货币

都市功能 行政、军事性质 增加经济功能

赋税制度 齐、鲁已履亩而税 魏国进一步定税率、创什一税

八、(补)中国古代朝代沿革

夏 约前2070-前1600年。禹传启,家天下;履癸(即桀)灭国

商 约前1600-前1046年,也称殷。汤立国,帝辛(即纣)灭国

周 西周,前1046-前771年,都镐京。武王姬发灭商建周,平王迁都洛邑

东周,前770-前256年,洛邑。分春秋和战国①。前256年,秦国灭周

秦 前221-前207年,咸阳。前221年,秦王嬴政称始皇帝

汉 西汉,前202-公元8年,长安。刘邦立国;公元6年王莽摄政

新,9-23年,长安。王莽篡政,改国号新

东汉,25-220年,洛阳。光武帝刘秀立国

三国 魏,220-265,洛阳。被晋取代 汉(蜀),221-263,成都。被魏所灭 吴,222-280,建业。被晋所灭

两晋 西晋,265-316,都洛阳。司马炎灭魏建晋;316年为前赵所灭。期间经历16年八王之乱

东晋,317-420,建康 五胡十六国,304-439(有二十余国,包括汉族政权)

南北朝 宋,420-479,建康,武帝刘裕 北魏,386-534,平城-洛阳

齐,479-502,建康,高帝萧道成

梁,502-557,建康,武帝萧衍 东魏,534-550,邺城 西魏,535-556,长安

陈,557-589,建康,武帝陈霸先 北齐,550-577,邺城 北周,557-581,长安

隋 581-618,长安,文帝杨坚立国

唐 618-907,长安。高祖李渊建国,期间经历武周再传李氏

五代十国 后梁,907-923,开封(汴州),太祖朱温 十国(指五代之外同时或相继出现的十几个割据政权):前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等

后唐,923-936,洛阳,庄宗李存勖

后晋,936-947,开封,高祖石敬瑭

后汉,947-950,开封,高祖刘知远

后周,951-960,开封,太祖郭威

宋 北宋,960-1127,汴京,太祖赵匡胤 辽,907-1125,上京 西夏,1032-1227,兴庆(银川) 南诏,937-1254,大理

南宋,1127-1279,临安,高宗赵构 金,1115-1234,会宁-燕京

元 1206-1368(前期是蒙古国),大都(今北京)

明 1368-1644,南京-北京,太祖朱元璋

清 1616-1911(前期称后金),北京

注 ①1.春秋(公元前770~4 ( http: / / www.21cnjy.com )03年):因孔子《春秋》而得名;《春秋》为鲁国的编年史,起于鲁隐公元年(前722年),止于鲁哀公14年(前481年)。战国(前403~221年):战国时代已有“战国”一词,称秦统一前的七雄为战国始于西汉末年刘向所编的《战国策》;《资治通鉴》起于周威烈王23年(公元前403年)韩、赵、魏三家分晋时,结束于秦始皇26年(公元前221年)统一六国。郭沫若曾以公元前476年最为战国的下限,公元前475年为春秋的开端。

夏商周的政治制度

夏商的政治制度

西周的政治制度

中央

地方

分封制

(重点)

宗法制(重点)

王位世袭制的形成

相、卿、师等的设立

封侯、伯

特点

作用

内容

破坏

内容

特点

作用

封建诸侯,以蕃屏周

加强统治,巩固王权

西周后期,王权衰弱,被破坏

规定宗族内嫡庶系统

嫡长子继承制

保证了贵族的垄断地位,有利于统治集团内部的稳定和团结

镇守疆土、随从作战、

交纳贡赋、朝觐述职

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏商周的政治制度

- 第2课 秦始皇建立中央集权制度

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清皇权和中央集权制度的强化

- 第二单元 近代中国的反侵略反封建斗争和民主革命

- 第5课 鸦片战争和太平天国运动

- 第6课 甲午战争和八国联军侵华

- 第7课 辛亥革命和中华民国的建立

- 第8课 新民主主义革命的兴起

- 第9课 中华民族的抗日战争

- 第10课 新民主主义革命的胜利

- 第三单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第11课 新中国的民主政治制度

- 第12课 新时期民主法制建设的成就

- 第13课 “一国两制”统一祖国

- 第四单元 现代中国的对外关系

- 第14课 新中国的外交成就

- 第15课 改革开放后的外交新局面

- 第五单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第16课 雅典的奴隶主民主政治

- 第17课 维护奴隶主统治的罗马法

- 第六单元 近代欧美资产阶级的代议制

- 第18课 英国的君主立宪制

- 第19课 美国的联邦制

- 第20课 资产阶级代议制在欧洲大陆的扩展

- 第七单元 科学社会主义从理论到实践

- 第21课 马克思主义的诞生和巴黎公社

- 第22课 俄国十月社会主义革命的胜利

- 第八单元 世界政治格局的多极化趋势

- 第23课 两极对峙格局的形成

- 第24课 世界多极化的发展趋势

- 第25课 当今的世界政治格局