2024淄博中考语文二轮专题复习 文化常识分类梳理

文档属性

| 名称 | 2024淄博中考语文二轮专题复习 文化常识分类梳理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024淄博中考语文二轮专题复习 文化常识分类梳理

一、称谓

(一)年龄称谓

称谓 年龄

襁褓 指未满周岁的婴儿。

孩提 指二三岁的儿童。

齿龀、始龀 指儿童换牙时,七八岁左右。

垂髫 指三四岁至七八岁的儿童。

总角 指八九岁至十三四岁的少年。

续表

称谓 年龄

豆蔻 指女子十三四岁。

及笄 指女子十五岁。

束发 指男子十五岁。

加冠、弱冠 指男子二十岁,表示已经成人。

而立 三十岁。

不惑 四十岁。

知天命 五十岁。

花甲、耳顺 六十岁。

古稀 七十岁。

耄耋 八九十岁,指高寿、老年。

期颐 一百岁。

(二)敬谦称谓

1.敬辞类

敬辞 释意及示例

令 用于对方的亲属。令尊(对方父亲)、令堂(对方母亲)、令郎(对方儿子)、令爱(对方女儿)

惠 用于对方对待自己的行动。惠顾、惠存、惠赠

垂 用于别人(多指长辈或上级)对自己的行动。垂问、垂询、垂念、垂爱

赐 用于别人对自己的指示、光顾、答复等。赐教、赐复

高 用于称别人的事物。高见、高论、高寿、高龄、高就、高朋

贤 用于平辈或晚辈。贤弟、贤侄

尊 用于称与对方有关的人或事物。尊上、尊亲(对方父母)、尊公、尊府、尊君(对方父亲)

奉 用于自己的举动涉及对方时。奉送、奉还、奉劝、奉陪

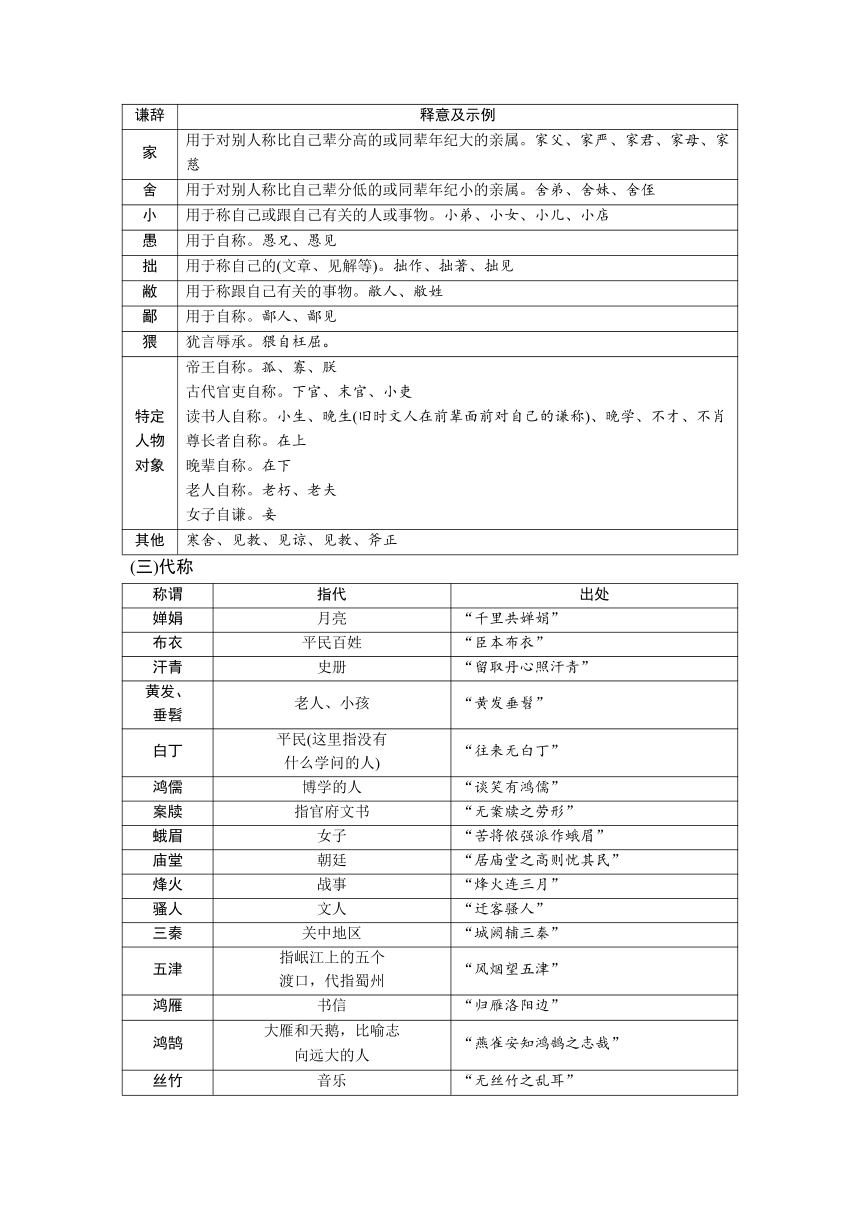

2.谦辞类

谦辞 释意及示例

家 用于对别人称比自己辈分高的或同辈年纪大的亲属。家父、家严、家君、家母、家慈

舍 用于对别人称比自己辈分低的或同辈年纪小的亲属。舍弟、舍妹、舍侄

小 用于称自己或跟自己有关的人或事物。小弟、小女、小儿、小店

愚 用于自称。愚兄、愚见

拙 用于称自己的(文章、见解等)。拙作、拙著、拙见

敝 用于称跟自己有关的事物。敝人、敝姓

鄙 用于自称。鄙人、鄙见

猥 犹言辱承。猥自枉屈。

特定 人物 对象 帝王自称。孤、寡、朕 古代官吏自称。下官、末官、小吏 读书人自称。小生、晚生(旧时文人在前辈面前对自己的谦称)、晚学、不才、不肖 尊长者自称。在上 晚辈自称。在下 老人自称。老朽、老夫 女子自谦。妾

其他 寒舍、见教、见谅、见教、斧正

(三)代称

称谓 指代 出处

婵娟 月亮 “千里共婵娟”

布衣 平民百姓 “臣本布衣”

汗青 史册 “留取丹心照汗青”

黄发、 垂髫 老人、小孩 “黄发垂髫”

白丁 平民(这里指没有 什么学问的人) “往来无白丁”

鸿儒 博学的人 “谈笑有鸿儒”

案牍 指官府文书 “无案牍之劳形”

蛾眉 女子 “苦将侬强派作蛾眉”

庙堂 朝廷 “居庙堂之高则忧其民”

烽火 战事 “烽火连三月”

骚人 文人 “迁客骚人”

三秦 关中地区 “城阙辅三秦”

五津 指岷江上的五个 渡口,代指蜀州 “风烟望五津”

鸿雁 书信 “归雁洛阳边”

鸿鹄 大雁和天鹅,比喻志 向远大的人 “燕雀安知鸿鹄之志哉”

丝竹 音乐 “无丝竹之乱耳”

牺牲 祭祀用的纯色 全体牲畜 “牺牲玉帛”

玉帛 祭祀用的玉和丝织品 “牺牲玉帛”

子规 杜鹃(布谷鸟) “杨花落尽子规啼”

杨花 柳絮 “杨花落尽子规啼”

长河 指黄河 “长河落日圆”

叟 老年男子 “河曲智叟亡以应”

伛偻 老人 “伛偻提携”

提携 儿童 “伛偻提携”

南冠 俘虏 “今日又南冠”

青鸟 信使 “青鸟殷勤为探看”

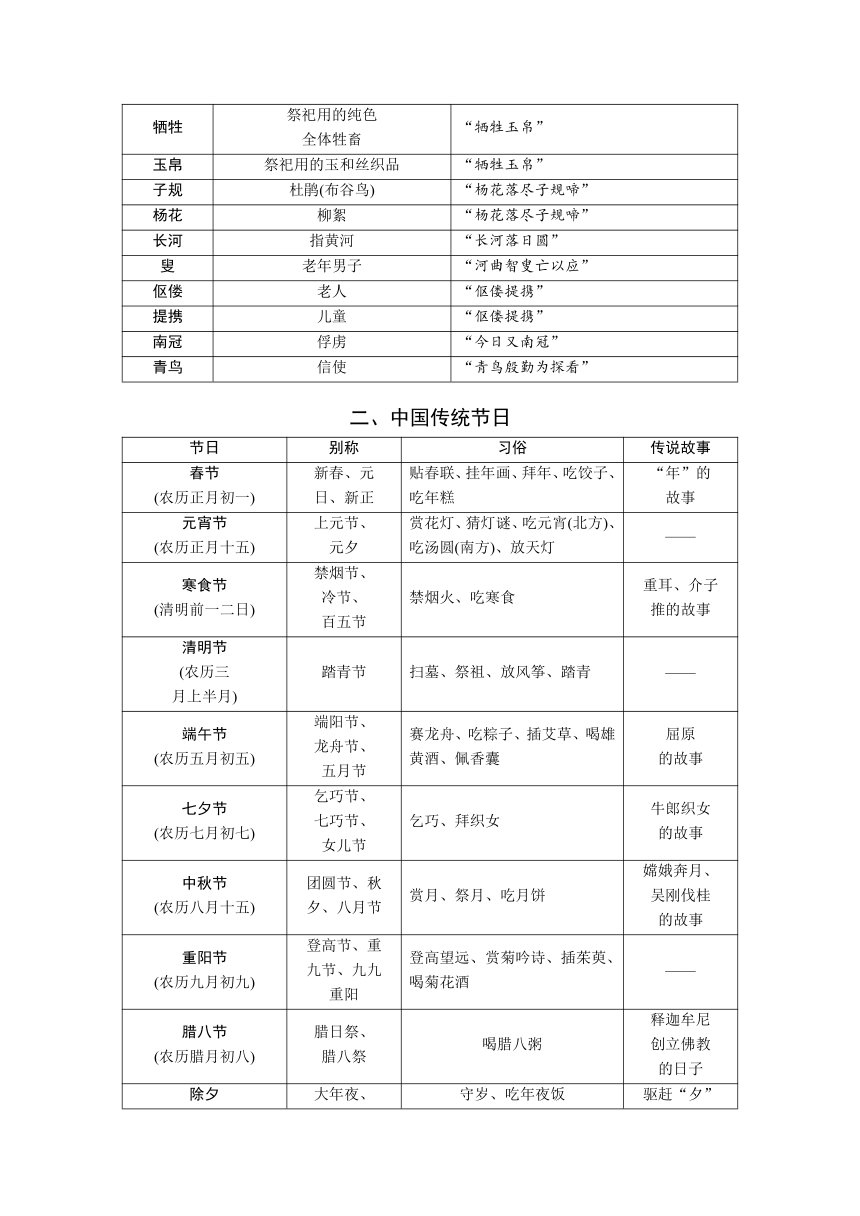

二、中国传统节日

节日 别称 习俗 传说故事

春节 (农历正月初一) 新春、元 日、新正 贴春联、挂年画、拜年、吃饺子、吃年糕 “年”的 故事

元宵节 (农历正月十五) 上元节、 元夕 赏花灯、猜灯谜、吃元宵(北方)、吃汤圆(南方)、放天灯 ——

寒食节 (清明前一二日) 禁烟节、 冷节、 百五节 禁烟火、吃寒食 重耳、介子 推的故事

清明节 (农历三 月上半月) 踏青节 扫墓、祭祖、放风筝、踏青 ——

端午节 (农历五月初五) 端阳节、 龙舟节、 五月节 赛龙舟、吃粽子、插艾草、喝雄黄酒、佩香囊 屈原 的故事

七夕节 (农历七月初七) 乞巧节、 七巧节、 女儿节 乞巧、拜织女 牛郎织女 的故事

中秋节 (农历八月十五) 团圆节、秋 夕、八月节 赏月、祭月、吃月饼 嫦娥奔月、 吴刚伐桂 的故事

重阳节 (农历九月初九) 登高节、重 九节、九九 重阳 登高望远、赏菊吟诗、插茱萸、喝菊花酒 ——

腊八节 (农历腊月初八) 腊日祭、 腊八祭 喝腊八粥 释迦牟尼 创立佛教 的日子

除夕 (农历腊月最后一晚) 大年夜、 除夜 守岁、吃年夜饭 驱赶“夕” 兽的故事

春社 一般是古代 立春后第五 个戊日 祭社(土地神),祈求丰收 ——

三、二十四节气

二十 四节 气歌 春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连; 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。 每月两节不变更,最多相差一两天; 上半年来六廿一,下半年是八廿三。

春季 2月:立春、雨水 3月:惊蛰、春分 4月:清明、谷雨

夏季 5月:立夏、小满 6月:芒种、夏至 7月:小暑、大暑

秋季 8月:立秋、处暑 9月:白露、秋分 10月:寒露、霜降

冬季 11月:立冬、小雪 12月:大雪、冬至 1月:小寒、大寒

四、古代科举制度

总述:科举制度从隋朝开始实行,唐朝时达到鼎盛,直到清朝光绪年间消亡。前后经历一千三百余年,是世界上延续时间最长的选拔人才的方法。以明清为例:

考试类型 院试 (童生试) 乡试 (秋闱) 会试 (春闱) 殿试

考试地点 县/府/州 京城和 各省贡院 (省城) 礼部 皇宫

主考官 地方学政 中央特 派官员 钦差大臣 皇帝(委 命大臣)

参考条件 童生 秀才 (监生) 举人 贡士

通过后 身份 秀才 (进学) 举人 贡士 进士

第一名 称号 案首 解元 会元 一甲前三 名:状元 (鼎元)、榜 眼、探花; 二甲三甲第 一名:传胪

考试时间 三年两次 三年一次 乡试次 年三月 会试同 年四月

注:中国古代科举考试以名列第一者为“元”,在乡、会、殿三试中连续获得第一名,被称为“连中三元”。

亚元:乡试中举,第一名称解(jiè)元,第二名称亚元。《范进中举》(九上)

五、古代官职常识

1.免:免除官职。

2.黜:废黜、贬退。

3.谪:降职远调。如《岳阳楼记》:滕子京谪守巴陵郡。

4.去:去职,被调离。如《岳阳楼记》:去国怀乡,忧谗畏讥。

5.罢:罢免、停职。

6.迁:调动官职。包括升级、降级和平级转调三种情况。升级叫升迁、迁授、迁叙,降级叫迁削、迁谪、左迁,平级转调叫转迁、迁调、迁官,离职后调复原职叫迁复。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“左迁”说的就是王昌龄被降级。

7.授:封给官职。

8.拜:授予官职。

9.陟:提拔、晋升。如《出师表》:陟罚臧否,不宜异同。

10.任:本义为信任,引申为委任之意。如《出师表》:受任于败军之际。

11.逐:贬官。如《贾生》:宣室求贤访逐臣。

12.举:选拔、任用。如《生于忧患,死于安乐》:傅说举于版筑之间。

六、古代计量单位

1.长度单位:(1)仞,长度单位,古代以七尺或者八尺为一仞。如《愚公移山》中“高万仞”。

(2)寻、里,古代一种表示长度的单位。古代以十寸为一尺,八尺为一寻,十尺为一丈,一百八十丈为一里。如《三峡》中“自三峡七百里中”。

2.容量单位:(1)石,古代的容量单位。十斗为一石,一百二十斤为一石。如《马说》中“一食或尽粟一石”。

(2)豆,容量单位。古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。如《鱼我所欲也》中“一箪食,一豆羹”。

(3)钟,古代的一种计量容器,也被当作一种计量单位。如《鱼我所欲也》中的“万钟则不辩礼义而受之”。

3.面积单位:方,古代计量面积用语。后面加上表示长度的数字或数量词,表示纵横若干长度。如《愚公移山》中“方七百里”。

4.计时单位:漏,指古代人们计算时间时用的器具。如《卜算子·黄州定慧院寓居作》中“漏断人初静”。

七、古代地理知识

1.地区名常识:(1)中原:又称中土、中州。狭义指今河南省一带,广义指黄河中下游地区或整个黄河流域。

(2)吴:江浙地区文化的统称。

(3)楚山:荆山。在湖北省西部。

(4)巴山楚水:指四川和两湖(湖南、湖北)一带。

(5)三秦:古代指关中地区。

(6)河北、河南:古代分别指黄河以北和黄河以南的地区。

2.地理常识:阴阳,山北水南谓之阴,山南水北谓之阳。衡阳、江阴、华阴、汉阳、洛阳都符合这一原则。《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴。”“汉阴”指汉水南岸。

八、古代礼仪

1.揖:拱手行礼。

2.拜:表示敬意的礼节,行礼祝贺。

3.朝:朝觐,古代宾礼之一。为周代诸侯朝见天子的礼制。

4.坐:古代席地而坐,坐时两膝着地,臀部贴于脚跟,表示对人的尊重。

5.再拜:先后拜两次,表示礼节之隆重。

6.打拱:一种礼节。两手抱拳,上下略微摆动。

7.作揖:两手抱拳高拱,身子略弯,表示向人敬礼。

8.磕头:旧时礼节,跪在地上两手扶地,头挨地。

9.拜手:古代男子跪拜礼的一种。跪下后,两手拱合,俯头至手与心平,而不至地,故称“拜手”。

10.稽首:古代的一种跪拜礼,叩头至地。

11.避席:古人席地而坐,离席站立,表示敬意。

九、对联文化

对联亦称“楹联”或“对子”,是中国的传统文化之一,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句,是一字一音的中华语言独特的艺术形式。按内容分为以下几种:

类别 含义及示例

节令联 为节日创作的对联。如春联:天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。

喜庆联 (贺联) 带有某种特定祝贺性质的对联。如寿联:鹤算千年寿,松龄万古春。

吊唁联 (挽联) 对亡人的吊唁、缅怀对联。如:永垂不朽,流芳百世;遗爱千秋,含笑九泉。

名胜联 张贴、悬挂、雕刻于风景名胜处的对联。如:泗水文章昭明,杏坛礼乐冠华夷(孔庙杏坛);云雾润蒸华不注,波涛声震大明湖(趵突泉)。

对联的特点:①字数相等:上下两联的字数必须相等;②词性相对:上下两联相应位置上的词及词性须对称,如颜色词要对颜色词,方位词要对方位词,等等;③结构相应:上下两联的句法结构一致,如动宾结构对动宾结构,主谓结构对主谓结构,等等;④平仄相协:平仄最起码的要求是上联末字必仄,下联末字必平。上下联平仄要相反。“平”指拼音的一、二声,“仄”指拼音的三、四声;⑤节奏相合:上下两联的停顿位置是相同的,如横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。⑥语意相关:要在内容、语意上讲究“联”(即上下联的意思要有一定的关联)。

注:传统的对联张贴时,上联居右(门左),下联居左(门右),上联末尾字用仄声,下联末尾字用平声。

十、汉字与书法艺术

1.汉字演变过程

甲骨文(殷、商)→金文(西周、春秋)→大篆(战国)→小篆(秦朝)→隶书(汉朝)→草书、楷书、行书

注:由“篆书”到“隶书”的演变称为“隶变”,是古今文字的分水岭。

2.汉字造字法——六书

六书是汉字构字的基本原理,东汉的许慎在《说文解字》中,总结前人造字经验,提出了“六书”的说法,并详细阐述了“六书”的构造原理:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

3.中国书法:即以文房四宝(笔、墨、纸、砚)为工具,以汉字为载体,书写在纸、帛、碑石等上的汉字书写艺术。

古代书法名家:

书圣——东晋·王羲之,作品《兰亭集序》(天下第一行书)。

草圣——唐·张旭,作品《肚痛帖》。

楷书四大家——欧阳询(欧体)、颜真卿(颜体)、柳公权(柳体)、赵孟頫(赵体)。

行书四大家——王羲之、欧阳询、颜真卿、苏轼。

初唐书法四大家——欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。

宋代书法四大家——苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

楷书特点:讲究用笔、笔画分明、结构方正。

行书特点:大小相兼,疏密得体,浓淡相融。代表人物王羲之,被后人尊称为“书圣”。其代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

草书特点:气势贯通、错综变化、虚实相生。创始人汉代张芝,被后人尊称为“草圣”。

一、称谓

(一)年龄称谓

称谓 年龄

襁褓 指未满周岁的婴儿。

孩提 指二三岁的儿童。

齿龀、始龀 指儿童换牙时,七八岁左右。

垂髫 指三四岁至七八岁的儿童。

总角 指八九岁至十三四岁的少年。

续表

称谓 年龄

豆蔻 指女子十三四岁。

及笄 指女子十五岁。

束发 指男子十五岁。

加冠、弱冠 指男子二十岁,表示已经成人。

而立 三十岁。

不惑 四十岁。

知天命 五十岁。

花甲、耳顺 六十岁。

古稀 七十岁。

耄耋 八九十岁,指高寿、老年。

期颐 一百岁。

(二)敬谦称谓

1.敬辞类

敬辞 释意及示例

令 用于对方的亲属。令尊(对方父亲)、令堂(对方母亲)、令郎(对方儿子)、令爱(对方女儿)

惠 用于对方对待自己的行动。惠顾、惠存、惠赠

垂 用于别人(多指长辈或上级)对自己的行动。垂问、垂询、垂念、垂爱

赐 用于别人对自己的指示、光顾、答复等。赐教、赐复

高 用于称别人的事物。高见、高论、高寿、高龄、高就、高朋

贤 用于平辈或晚辈。贤弟、贤侄

尊 用于称与对方有关的人或事物。尊上、尊亲(对方父母)、尊公、尊府、尊君(对方父亲)

奉 用于自己的举动涉及对方时。奉送、奉还、奉劝、奉陪

2.谦辞类

谦辞 释意及示例

家 用于对别人称比自己辈分高的或同辈年纪大的亲属。家父、家严、家君、家母、家慈

舍 用于对别人称比自己辈分低的或同辈年纪小的亲属。舍弟、舍妹、舍侄

小 用于称自己或跟自己有关的人或事物。小弟、小女、小儿、小店

愚 用于自称。愚兄、愚见

拙 用于称自己的(文章、见解等)。拙作、拙著、拙见

敝 用于称跟自己有关的事物。敝人、敝姓

鄙 用于自称。鄙人、鄙见

猥 犹言辱承。猥自枉屈。

特定 人物 对象 帝王自称。孤、寡、朕 古代官吏自称。下官、末官、小吏 读书人自称。小生、晚生(旧时文人在前辈面前对自己的谦称)、晚学、不才、不肖 尊长者自称。在上 晚辈自称。在下 老人自称。老朽、老夫 女子自谦。妾

其他 寒舍、见教、见谅、见教、斧正

(三)代称

称谓 指代 出处

婵娟 月亮 “千里共婵娟”

布衣 平民百姓 “臣本布衣”

汗青 史册 “留取丹心照汗青”

黄发、 垂髫 老人、小孩 “黄发垂髫”

白丁 平民(这里指没有 什么学问的人) “往来无白丁”

鸿儒 博学的人 “谈笑有鸿儒”

案牍 指官府文书 “无案牍之劳形”

蛾眉 女子 “苦将侬强派作蛾眉”

庙堂 朝廷 “居庙堂之高则忧其民”

烽火 战事 “烽火连三月”

骚人 文人 “迁客骚人”

三秦 关中地区 “城阙辅三秦”

五津 指岷江上的五个 渡口,代指蜀州 “风烟望五津”

鸿雁 书信 “归雁洛阳边”

鸿鹄 大雁和天鹅,比喻志 向远大的人 “燕雀安知鸿鹄之志哉”

丝竹 音乐 “无丝竹之乱耳”

牺牲 祭祀用的纯色 全体牲畜 “牺牲玉帛”

玉帛 祭祀用的玉和丝织品 “牺牲玉帛”

子规 杜鹃(布谷鸟) “杨花落尽子规啼”

杨花 柳絮 “杨花落尽子规啼”

长河 指黄河 “长河落日圆”

叟 老年男子 “河曲智叟亡以应”

伛偻 老人 “伛偻提携”

提携 儿童 “伛偻提携”

南冠 俘虏 “今日又南冠”

青鸟 信使 “青鸟殷勤为探看”

二、中国传统节日

节日 别称 习俗 传说故事

春节 (农历正月初一) 新春、元 日、新正 贴春联、挂年画、拜年、吃饺子、吃年糕 “年”的 故事

元宵节 (农历正月十五) 上元节、 元夕 赏花灯、猜灯谜、吃元宵(北方)、吃汤圆(南方)、放天灯 ——

寒食节 (清明前一二日) 禁烟节、 冷节、 百五节 禁烟火、吃寒食 重耳、介子 推的故事

清明节 (农历三 月上半月) 踏青节 扫墓、祭祖、放风筝、踏青 ——

端午节 (农历五月初五) 端阳节、 龙舟节、 五月节 赛龙舟、吃粽子、插艾草、喝雄黄酒、佩香囊 屈原 的故事

七夕节 (农历七月初七) 乞巧节、 七巧节、 女儿节 乞巧、拜织女 牛郎织女 的故事

中秋节 (农历八月十五) 团圆节、秋 夕、八月节 赏月、祭月、吃月饼 嫦娥奔月、 吴刚伐桂 的故事

重阳节 (农历九月初九) 登高节、重 九节、九九 重阳 登高望远、赏菊吟诗、插茱萸、喝菊花酒 ——

腊八节 (农历腊月初八) 腊日祭、 腊八祭 喝腊八粥 释迦牟尼 创立佛教 的日子

除夕 (农历腊月最后一晚) 大年夜、 除夜 守岁、吃年夜饭 驱赶“夕” 兽的故事

春社 一般是古代 立春后第五 个戊日 祭社(土地神),祈求丰收 ——

三、二十四节气

二十 四节 气歌 春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连; 秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。 每月两节不变更,最多相差一两天; 上半年来六廿一,下半年是八廿三。

春季 2月:立春、雨水 3月:惊蛰、春分 4月:清明、谷雨

夏季 5月:立夏、小满 6月:芒种、夏至 7月:小暑、大暑

秋季 8月:立秋、处暑 9月:白露、秋分 10月:寒露、霜降

冬季 11月:立冬、小雪 12月:大雪、冬至 1月:小寒、大寒

四、古代科举制度

总述:科举制度从隋朝开始实行,唐朝时达到鼎盛,直到清朝光绪年间消亡。前后经历一千三百余年,是世界上延续时间最长的选拔人才的方法。以明清为例:

考试类型 院试 (童生试) 乡试 (秋闱) 会试 (春闱) 殿试

考试地点 县/府/州 京城和 各省贡院 (省城) 礼部 皇宫

主考官 地方学政 中央特 派官员 钦差大臣 皇帝(委 命大臣)

参考条件 童生 秀才 (监生) 举人 贡士

通过后 身份 秀才 (进学) 举人 贡士 进士

第一名 称号 案首 解元 会元 一甲前三 名:状元 (鼎元)、榜 眼、探花; 二甲三甲第 一名:传胪

考试时间 三年两次 三年一次 乡试次 年三月 会试同 年四月

注:中国古代科举考试以名列第一者为“元”,在乡、会、殿三试中连续获得第一名,被称为“连中三元”。

亚元:乡试中举,第一名称解(jiè)元,第二名称亚元。《范进中举》(九上)

五、古代官职常识

1.免:免除官职。

2.黜:废黜、贬退。

3.谪:降职远调。如《岳阳楼记》:滕子京谪守巴陵郡。

4.去:去职,被调离。如《岳阳楼记》:去国怀乡,忧谗畏讥。

5.罢:罢免、停职。

6.迁:调动官职。包括升级、降级和平级转调三种情况。升级叫升迁、迁授、迁叙,降级叫迁削、迁谪、左迁,平级转调叫转迁、迁调、迁官,离职后调复原职叫迁复。如《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中“左迁”说的就是王昌龄被降级。

7.授:封给官职。

8.拜:授予官职。

9.陟:提拔、晋升。如《出师表》:陟罚臧否,不宜异同。

10.任:本义为信任,引申为委任之意。如《出师表》:受任于败军之际。

11.逐:贬官。如《贾生》:宣室求贤访逐臣。

12.举:选拔、任用。如《生于忧患,死于安乐》:傅说举于版筑之间。

六、古代计量单位

1.长度单位:(1)仞,长度单位,古代以七尺或者八尺为一仞。如《愚公移山》中“高万仞”。

(2)寻、里,古代一种表示长度的单位。古代以十寸为一尺,八尺为一寻,十尺为一丈,一百八十丈为一里。如《三峡》中“自三峡七百里中”。

2.容量单位:(1)石,古代的容量单位。十斗为一石,一百二十斤为一石。如《马说》中“一食或尽粟一石”。

(2)豆,容量单位。古代盛食物的一种容器,形似高脚盘。如《鱼我所欲也》中“一箪食,一豆羹”。

(3)钟,古代的一种计量容器,也被当作一种计量单位。如《鱼我所欲也》中的“万钟则不辩礼义而受之”。

3.面积单位:方,古代计量面积用语。后面加上表示长度的数字或数量词,表示纵横若干长度。如《愚公移山》中“方七百里”。

4.计时单位:漏,指古代人们计算时间时用的器具。如《卜算子·黄州定慧院寓居作》中“漏断人初静”。

七、古代地理知识

1.地区名常识:(1)中原:又称中土、中州。狭义指今河南省一带,广义指黄河中下游地区或整个黄河流域。

(2)吴:江浙地区文化的统称。

(3)楚山:荆山。在湖北省西部。

(4)巴山楚水:指四川和两湖(湖南、湖北)一带。

(5)三秦:古代指关中地区。

(6)河北、河南:古代分别指黄河以北和黄河以南的地区。

2.地理常识:阴阳,山北水南谓之阴,山南水北谓之阳。衡阳、江阴、华阴、汉阳、洛阳都符合这一原则。《愚公移山》:“指通豫南,达于汉阴。”“汉阴”指汉水南岸。

八、古代礼仪

1.揖:拱手行礼。

2.拜:表示敬意的礼节,行礼祝贺。

3.朝:朝觐,古代宾礼之一。为周代诸侯朝见天子的礼制。

4.坐:古代席地而坐,坐时两膝着地,臀部贴于脚跟,表示对人的尊重。

5.再拜:先后拜两次,表示礼节之隆重。

6.打拱:一种礼节。两手抱拳,上下略微摆动。

7.作揖:两手抱拳高拱,身子略弯,表示向人敬礼。

8.磕头:旧时礼节,跪在地上两手扶地,头挨地。

9.拜手:古代男子跪拜礼的一种。跪下后,两手拱合,俯头至手与心平,而不至地,故称“拜手”。

10.稽首:古代的一种跪拜礼,叩头至地。

11.避席:古人席地而坐,离席站立,表示敬意。

九、对联文化

对联亦称“楹联”或“对子”,是中国的传统文化之一,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句,是一字一音的中华语言独特的艺术形式。按内容分为以下几种:

类别 含义及示例

节令联 为节日创作的对联。如春联:天增岁月人增寿,春满乾坤福满门。

喜庆联 (贺联) 带有某种特定祝贺性质的对联。如寿联:鹤算千年寿,松龄万古春。

吊唁联 (挽联) 对亡人的吊唁、缅怀对联。如:永垂不朽,流芳百世;遗爱千秋,含笑九泉。

名胜联 张贴、悬挂、雕刻于风景名胜处的对联。如:泗水文章昭明,杏坛礼乐冠华夷(孔庙杏坛);云雾润蒸华不注,波涛声震大明湖(趵突泉)。

对联的特点:①字数相等:上下两联的字数必须相等;②词性相对:上下两联相应位置上的词及词性须对称,如颜色词要对颜色词,方位词要对方位词,等等;③结构相应:上下两联的句法结构一致,如动宾结构对动宾结构,主谓结构对主谓结构,等等;④平仄相协:平仄最起码的要求是上联末字必仄,下联末字必平。上下联平仄要相反。“平”指拼音的一、二声,“仄”指拼音的三、四声;⑤节奏相合:上下两联的停顿位置是相同的,如横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。⑥语意相关:要在内容、语意上讲究“联”(即上下联的意思要有一定的关联)。

注:传统的对联张贴时,上联居右(门左),下联居左(门右),上联末尾字用仄声,下联末尾字用平声。

十、汉字与书法艺术

1.汉字演变过程

甲骨文(殷、商)→金文(西周、春秋)→大篆(战国)→小篆(秦朝)→隶书(汉朝)→草书、楷书、行书

注:由“篆书”到“隶书”的演变称为“隶变”,是古今文字的分水岭。

2.汉字造字法——六书

六书是汉字构字的基本原理,东汉的许慎在《说文解字》中,总结前人造字经验,提出了“六书”的说法,并详细阐述了“六书”的构造原理:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

3.中国书法:即以文房四宝(笔、墨、纸、砚)为工具,以汉字为载体,书写在纸、帛、碑石等上的汉字书写艺术。

古代书法名家:

书圣——东晋·王羲之,作品《兰亭集序》(天下第一行书)。

草圣——唐·张旭,作品《肚痛帖》。

楷书四大家——欧阳询(欧体)、颜真卿(颜体)、柳公权(柳体)、赵孟頫(赵体)。

行书四大家——王羲之、欧阳询、颜真卿、苏轼。

初唐书法四大家——欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷。

宋代书法四大家——苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

楷书特点:讲究用笔、笔画分明、结构方正。

行书特点:大小相兼,疏密得体,浓淡相融。代表人物王羲之,被后人尊称为“书圣”。其代表作《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。

草书特点:气势贯通、错综变化、虚实相生。创始人汉代张芝,被后人尊称为“草圣”。

同课章节目录