第六单元 文化的传承与保护 综合测试(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第六单元 文化的传承与保护 综合测试(含答案)--2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 930.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-28 11:06:36 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 文化的传承与保护 综合测试

一、单选题

1.如下是某同学的历史课堂笔记,记录了某一历史事件的重要信息。他的学习内容最有可能是

(一)性质

(1)中国历史上第一次出现国家培养政治管理人才的官立学校。

(2)儒学教育官方化和制度化的标志。

(二)价值

(1)带动民间积极向学风气。

(2)少数出身社会下层的人也能得到入仕机会。

A.孔子创办私学 B.齐国设“稷下学宫”

C.汉武帝设立太学 D.隋朝开创科举制

2.2002年,颐和园实施大规模维修。为了不损伤颐和园的借景风貌,北京市政府增加数亿元人民币投资,将颐和园附近地上架设高压线的方案改为地下铺设电缆。这体现了世界文化遗产保护的原则是

A.真实性 B.完整性 C.科学性 D.慎重性

3.自16世纪以来,欧洲国家的藏书逐渐从修道院图书馆的狭小空间里解放出来,阅读开始走向大众,各类经营性质的图书馆兴起并繁荣。1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。此后,公共图书馆逐步消除了对读者阶层、经济状况、身份等诸多限制。据此可知,近代欧洲图书馆( )

A.满足了宗教改革的要求 B.推动了社会教育不断发展

C.体现了工业革命的兴起 D.服务公众的职能逐渐强化

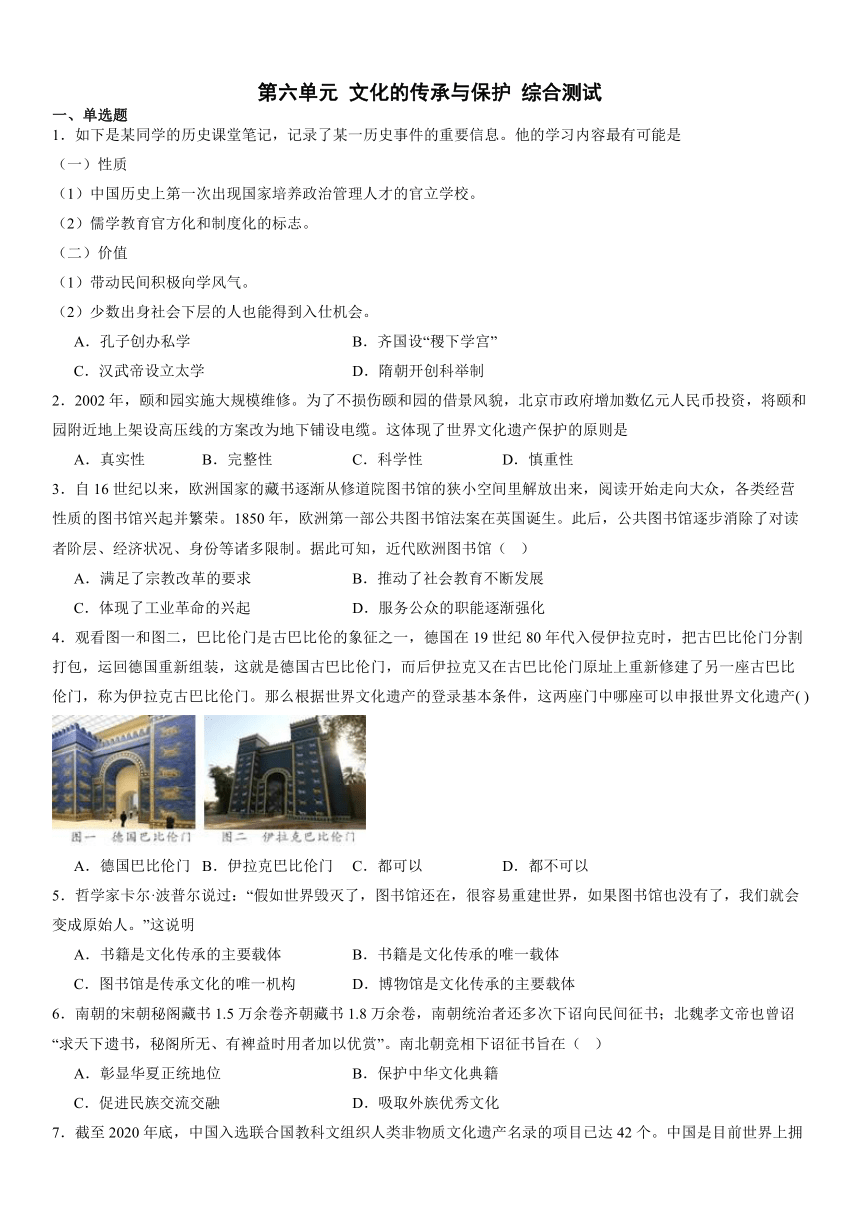

4.观看图一和图二,巴比伦门是古巴比伦的象征之一,德国在19世纪80年代入侵伊拉克时,把古巴比伦门分割打包,运回德国重新组装,这就是德国古巴比伦门,而后伊拉克又在古巴比伦门原址上重新修建了另一座古巴比伦门,称为伊拉克古巴比伦门。那么根据世界文化遗产的登录基本条件,这两座门中哪座可以申报世界文化遗产( )

A.德国巴比伦门 B.伊拉克巴比伦门 C.都可以 D.都不可以

5.哲学家卡尔·波普尔说过:“假如世界毁灭了,图书馆还在,很容易重建世界,如果图书馆也没有了,我们就会变成原始人。”这说明

A.书籍是文化传承的主要载体 B.书籍是文化传承的唯一载体

C.图书馆是传承文化的唯一机构 D.博物馆是文化传承的主要载体

6.南朝的宋朝秘阁藏书1.5万余卷齐朝藏书1.8万余卷,南朝统治者还多次下诏向民间征书;北魏孝文帝也曾诏“求天下遗书,秘阁所无、有裨益时用者加以优赏”。南北朝竞相下诏征书旨在( )

A.彰显华夏正统地位 B.保护中华文化典籍

C.促进民族交流交融 D.吸取外族优秀文化

7.截至2020年底,中国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的项目已达42个。中国是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。你认为下面哪一个图片反映的内容没有入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录( )

A. B.

C. D.

8.通州师范学校建立后,为了解决编印教科书和相关的学习资料这一难题,1904年,张謇创办了翰墨林编译印书局。其经营范围。一为编辑出版新式教科书;二为服务张謇个人政治主张的宣传;三为出版各类学术著作;四为张謇个人著述及其所办实业服务。下列各项中,对于张謇此举的意义解读正确的是( )

①旨在保存文化典籍,凸显服务公众的职能

②推动民族资本家们开办工厂,“实业救国”

③促进文化大众化。助推民众文化修养的提高

④主导新式教育,是文化传承与保护的最主要载体

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

9.如果我们要参观下图中的少女像柱廊,应该去

A.雅典卫城的伊瑞克提翁神庙 B.雅典卫城的山门

C.雅典卫城的帕特农神庙 D.奥林匹亚遗址

10.汉代太学的建立,以公元前124年汉武帝置博士弟子员为标志,从数十人增加到汉成帝时的3千人,东汉太学生最多时达3万人。太学教育的发展

A.宣扬了黄老“无为”学说

B.有利于儒学正统地位的巩固

C.提高了官员执政能力

D.缓和了西汉以来的阶级矛盾

11.1871年8月,清政府成立“幼童出洋肄业局”,负责留美学生在美期间的中文学习和西式教育。1872年至1875年,清廷先后派出四批共120名9岁至15岁的幼童赴美留学。这说明

A.所学幼童多为官宦子弟

B.清廷寻求强国御辱之道

C.洋务派认同美国的制度

D.清廷实行教育救国政策

12.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗 产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世 界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产 ( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

13.春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法

A.打破了贵族垄断教育的特权

B.瓦解了宗法分封制度

C.动摇了周王室的统治基础

D.适应了诸侯争霸战争的需要

14.东汉时期,经学家郑玄以书信教诚其子,要求他“勖求君子之道,研钻勿替,敬慎威仪,以近有德”。名臣蔡邕教育其女,“心之不修,贤者谓之恶”。据此可知当时士大夫( )

A.强调以修身治国为己任 B.具有男女平等的思想意识

C.注重家庭教育的塑造力 D.受儒学官方哲学化的浸染

15.有人称自古中国有着学术从属于政治的传统,其论证过程中选取的素材包括

①庄周“齐物”的思想②汉武帝时期的新儒学

③科举制确立与完善④李贽“万物皆生于两”

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

16.1930年8月,中央苏区通过的《闽西苏维埃政府目前文化工作总计划》指出,需采取强迫性质的义务教育,凡6—14岁男女儿童都可以免费入学,接受小学教育,父母不得阻拦。由此可知( )

A.苏维埃政府重视教育 B.闽西普及了义务教育

C.根据地重视人才培养 D.闽西教育事业较落后

17.《世界遗产公约》中对遗产的描述并未使用惯用的“国际”一词,而采用“世界”一词来表达。这不仅突出了“普遍的共同价值,也使文化遗产获得了超越文化民族主义来理解多样的、唯一的地球的眼光。”《世界遗产公约》的推行( )

A.促使文化遗产摆脱了民族属性 B.旨在推动国际文化的交流与融合

C.凸显了人类命运共同体的理念 D.表明国际合作是遗产保护唯一途径

18.1946年,国际博物馆协会在法国成立,1974年该协会将博物馆定义为“一个不追求盈利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。对此理解正确的是( )

①二战后法国成为世界文化中心 ②注重公益性是博物馆重要特点

③博物馆是文化传承的重要场所 ④建立博物馆源于对战争的反思

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

19.为确保世界遗产得到有效保护,世界遗产委员会确立的作为登录《世界遗产名录》的基本条件和保护原则是

A.独特性和完整性 B.真实性和特殊性

C.真实性和完整性 D.突出性和完整性

20.2019年7月,良渚古城遗址被列入《世界遗产名录》,成为我国第55处世界遗产。良渚古城遗址( )

A.属于文化遗产,实证了中华民族悠久的文明史

B.属于自然遗产,有利于发扬中国传统文化

C.属于自然和文化双重遗产,是杰出的城市文明代表

D.属于非物质文化遗产的典型代表,是中华文明的象征

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题。

某历史社团在研究“明代山东境内京杭大运河兴衰与文教发展的关系”这一课题时,搜集到如下材料。

材料一 元朝末年,山东境内的会通河段基本废弃不用。明永乐时,该河段得到重修,通航条件大有改善,漕运恢复。明中期以后,政治日益腐败,运河因黄河泛滥时有淤堵或冲溃。嘉靖、万历年间开凿了新的运河河道,疏通了会通河。至此,会通河段基本稳定下来。明清之交,战事频繁,运河失修。

——摘编自邹逸麟《山东运河历史地理问题初探》

材料二 京杭大运河带动沿线城市发展,吸引了全国各地人口迁居于此,如临清州“绅士、商民近百万口”,济宁州“其居民之鳞集而托处者不下数万家”。……“水陆交通,泉货聚集,实京师要会之地”,“与京津江浙互通有无,可得风气之先”。商品经济快速发展,尚文尚礼之风更甚。临清州“文教聿兴,科第接踵,衣冠文物甲于东方”,济宁州“士美秀有文,彬彬儒雅,……往来有亲睦之风,无暴戾恣睢之习”等。

——摘编自王瑞成《运河和中国古代城市的发展》

材料三 明代山东运河区域书院增建、重建时间分布情况

朝代 洪武 建文 永乐 正统 成化 弘治 正德

数量 0 0 2 2 0 2 1

朝代 嘉靖 隆庆 万历 天启 崇祯 不详 总计

数量 15 1 8 0 0 11 42

注:明代山东新建、修复书院共96所,其中有42所分布在运河流经州县及辐射地区。

——摘编自赵承福主编《山东教育通史》

(1)综合上述材料,从“书院”的视角,对于该课题可以得出怎样的研究结论?请你对该结论展开说明。

(2)除“书院”外,请你为该课题再提供一个研究视角。

(3)对于该课题的研究,你还可以补充哪些一手史料?

22.阅读材料,完成下列各题。

材料一 以追求外在功名利禄为宗旨的科举之学,不仅使古代学者面临着失去自我独立人格和主体地位的歧途和风险,而且在无形中消解了学者为己的古代教育意义世界。以“四书”为中心的新经学课程体系及旨在改革科举之弊的《学校贡举私议》,体现了朱熹在科举取士背景下立足于为己之学的立场来协调举业与修学之间的相互关系,并使学者在与圣贤的文本对话中体悟儒学内在超越价值取向的学术理想。朱熹对于孔颜乐处本真的阐释及对圣贤气象的追寻,正是要重塑属伦理又超伦理、准审美又超审美的精神境界,进而使古代学者在体验圣贤德行工夫中领悟超然的教育意义世界。仁智统一的为己之学正是儒家教育经典之真价值所在,成己成人之中蕴含着古代学者的学术理想和修身境界。这正是追溯朱熹重构古代教育意义世界的价值所在。

——摘编自孙杰《论中国古代教育意义世界的消解与重构》

材料二 各国教育事业常常是通过彼此接触、互相碰撞和吸收借鉴的途径发展起来的。美国作为当今世界教育的先进之邦和最大的文化教育输出国,其近代教育的崛起先后经历了对英国教育的移植与模仿、对法国启蒙教育理念的吸纳和对德国全面自觉的学习与创新三个阶段。美国从盲目地移植、照搬、模仿,到愈发自觉地学习、创新,最终实现对英、法、德教育的超越。来美移民富有面对社会巨变的气魄和才能,具有对教育的热忱与开拓进取精神,善于和勤于取法于别国成功经验与精华,政府对教育的重视与灵活变通以及注重教育研究,成为近代美国教育发展与变革的宝贵历史经验。

——摘编自牛蒙刚《从模仿到创新:近代美国教育的发展与变革》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述朱熹怎样重构古代教育意义的世界?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述近代美国教育的特点。

23.英国义务教育福利化历经长期发展,迄今已成为惠及全体适龄儿童的完备的义务教育福利制度。阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初,面对工业生产对劳动者文化素质要求的提升,1870年英国议会通过了《初等教育法》,将全国划分为若干学区并设立学校委员会,管理本地区初等教育,对5—12岁的儿童实施强迫教育,并规定公立初等学校每周的学费不得超过9便士。该法案为义务性质的初等教育推行奠定了基础。至1876年,英国立法普及初等义务教育的地区占居民居住区的50%。

——摘编自陈峥《英国义务教育福利化的历史发展》

材料二 1891年,英国政府颁布了《免费教育法》,正式开启义务教育的免费进程,法案规定将为3—15岁的在校儿童拨教育补助费并禁止公立初等学校以任何形式收费。至19世纪末,绝大多数儿童都能接受义务教育,但仍有约17%的公立初等学校在校生需交纳学费。此后,英国又颁布了一系列支持民办初等教育的法规和通过了《1918年教育法》,禁止所有公立初等学校和继续学校收费,该法还要求地方教育当局向所属继续学校、中等学校在校生提供医疗检查。

——摘编自李丽《英国义务教育政策探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪英国初等义务教育发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国发展初等义务教育的特点,并分析其影响。

参考答案:

1.C

2.B

3.D

4.D

5.A

6.A

7.D

8.C

9.A

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.B

16.A

17.C

18.C

19.C

20.A

21.(1)明代山东境内京杭大运河的兴衰直接影响书院的发展。

从空间上看,明代分布在运河区域的书院相对较多。

从时间上看,明代山东运河区域书院发展的繁荣时期,正是政府大规模整治漕运,山东运河畅通无阻的时期;而在明初及明末的运河失修阶段,书院状况发展不佳。

运河山东段重疏后,沿岸城市繁荣,为书院的发展提供条件;交通的便利带来文化交流的区位优势;沿岸城市尚文之风浓厚。

(2)科举方面,还可以补充运河区域状元、进士数量;文化方面,文化名人在山东不同区域的分布;文学艺术作品的分布等。

(3)明代家谱;碑刻;墓志铭;时人笔记、日记;史书;档案文书;明代地方志等。

22.(1)重构:建立以“四书”为中心的新经学课程体系:改革科举制度,协调举业与修学的关系,体悟儒学内在的价值取向;阐释孔颜乐处本真,追寻圣贤气象,重塑儒学的精神境界;追求仁智统一的为己之学,促使成己成人两者的结合;正当学问需要格物致知,需要修身、齐家、治国、平天下。

(2)特点:①教育的近代性和先进性;②文化教育的最大输出国:③教育从模仿到不断创新;④借鉴别国成功经验与精华;⑤政府重视教育及其研究;⑥以科技进步和经济发展为基础。

23.(1)原因:

政治:资产阶级民主政治的不断完善(资本主义制度不断完善);工人运动的推动。

经济:工业革命对劳动者文化素质要求提高(工业革命的推动、要求);英国经济发展(资本主义经济的发展);资产阶级力量壮大。

文化:启蒙运动影响;民众教育意识提高。

(2)特点:政府主导(政府支持);法律保障;具有强制性;鼓励社会办学;不断发展完善;关注早期学前教育;实施免费教育;关注学生身体素质。

影响:提高英国国民文化素质;提高英国国民身体素质;缓和社会矛盾;推动英国文化教育事业发展;为世界各国提供教育借鉴。

一、单选题

1.如下是某同学的历史课堂笔记,记录了某一历史事件的重要信息。他的学习内容最有可能是

(一)性质

(1)中国历史上第一次出现国家培养政治管理人才的官立学校。

(2)儒学教育官方化和制度化的标志。

(二)价值

(1)带动民间积极向学风气。

(2)少数出身社会下层的人也能得到入仕机会。

A.孔子创办私学 B.齐国设“稷下学宫”

C.汉武帝设立太学 D.隋朝开创科举制

2.2002年,颐和园实施大规模维修。为了不损伤颐和园的借景风貌,北京市政府增加数亿元人民币投资,将颐和园附近地上架设高压线的方案改为地下铺设电缆。这体现了世界文化遗产保护的原则是

A.真实性 B.完整性 C.科学性 D.慎重性

3.自16世纪以来,欧洲国家的藏书逐渐从修道院图书馆的狭小空间里解放出来,阅读开始走向大众,各类经营性质的图书馆兴起并繁荣。1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生。此后,公共图书馆逐步消除了对读者阶层、经济状况、身份等诸多限制。据此可知,近代欧洲图书馆( )

A.满足了宗教改革的要求 B.推动了社会教育不断发展

C.体现了工业革命的兴起 D.服务公众的职能逐渐强化

4.观看图一和图二,巴比伦门是古巴比伦的象征之一,德国在19世纪80年代入侵伊拉克时,把古巴比伦门分割打包,运回德国重新组装,这就是德国古巴比伦门,而后伊拉克又在古巴比伦门原址上重新修建了另一座古巴比伦门,称为伊拉克古巴比伦门。那么根据世界文化遗产的登录基本条件,这两座门中哪座可以申报世界文化遗产( )

A.德国巴比伦门 B.伊拉克巴比伦门 C.都可以 D.都不可以

5.哲学家卡尔·波普尔说过:“假如世界毁灭了,图书馆还在,很容易重建世界,如果图书馆也没有了,我们就会变成原始人。”这说明

A.书籍是文化传承的主要载体 B.书籍是文化传承的唯一载体

C.图书馆是传承文化的唯一机构 D.博物馆是文化传承的主要载体

6.南朝的宋朝秘阁藏书1.5万余卷齐朝藏书1.8万余卷,南朝统治者还多次下诏向民间征书;北魏孝文帝也曾诏“求天下遗书,秘阁所无、有裨益时用者加以优赏”。南北朝竞相下诏征书旨在( )

A.彰显华夏正统地位 B.保护中华文化典籍

C.促进民族交流交融 D.吸取外族优秀文化

7.截至2020年底,中国入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的项目已达42个。中国是目前世界上拥有非物质文化遗产数量最多的国家。你认为下面哪一个图片反映的内容没有入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录( )

A. B.

C. D.

8.通州师范学校建立后,为了解决编印教科书和相关的学习资料这一难题,1904年,张謇创办了翰墨林编译印书局。其经营范围。一为编辑出版新式教科书;二为服务张謇个人政治主张的宣传;三为出版各类学术著作;四为张謇个人著述及其所办实业服务。下列各项中,对于张謇此举的意义解读正确的是( )

①旨在保存文化典籍,凸显服务公众的职能

②推动民族资本家们开办工厂,“实业救国”

③促进文化大众化。助推民众文化修养的提高

④主导新式教育,是文化传承与保护的最主要载体

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

9.如果我们要参观下图中的少女像柱廊,应该去

A.雅典卫城的伊瑞克提翁神庙 B.雅典卫城的山门

C.雅典卫城的帕特农神庙 D.奥林匹亚遗址

10.汉代太学的建立,以公元前124年汉武帝置博士弟子员为标志,从数十人增加到汉成帝时的3千人,东汉太学生最多时达3万人。太学教育的发展

A.宣扬了黄老“无为”学说

B.有利于儒学正统地位的巩固

C.提高了官员执政能力

D.缓和了西汉以来的阶级矛盾

11.1871年8月,清政府成立“幼童出洋肄业局”,负责留美学生在美期间的中文学习和西式教育。1872年至1875年,清廷先后派出四批共120名9岁至15岁的幼童赴美留学。这说明

A.所学幼童多为官宦子弟

B.清廷寻求强国御辱之道

C.洋务派认同美国的制度

D.清廷实行教育救国政策

12.《保护世界文化和自然遗产公约》规定:“本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗 产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世 界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。”这说明世界文化和自然遗产 ( )

A.具有普世价值 B.由所在国保护 C.自然遗产为主 D.管理权归国际组织

13.春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法

A.打破了贵族垄断教育的特权

B.瓦解了宗法分封制度

C.动摇了周王室的统治基础

D.适应了诸侯争霸战争的需要

14.东汉时期,经学家郑玄以书信教诚其子,要求他“勖求君子之道,研钻勿替,敬慎威仪,以近有德”。名臣蔡邕教育其女,“心之不修,贤者谓之恶”。据此可知当时士大夫( )

A.强调以修身治国为己任 B.具有男女平等的思想意识

C.注重家庭教育的塑造力 D.受儒学官方哲学化的浸染

15.有人称自古中国有着学术从属于政治的传统,其论证过程中选取的素材包括

①庄周“齐物”的思想②汉武帝时期的新儒学

③科举制确立与完善④李贽“万物皆生于两”

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

16.1930年8月,中央苏区通过的《闽西苏维埃政府目前文化工作总计划》指出,需采取强迫性质的义务教育,凡6—14岁男女儿童都可以免费入学,接受小学教育,父母不得阻拦。由此可知( )

A.苏维埃政府重视教育 B.闽西普及了义务教育

C.根据地重视人才培养 D.闽西教育事业较落后

17.《世界遗产公约》中对遗产的描述并未使用惯用的“国际”一词,而采用“世界”一词来表达。这不仅突出了“普遍的共同价值,也使文化遗产获得了超越文化民族主义来理解多样的、唯一的地球的眼光。”《世界遗产公约》的推行( )

A.促使文化遗产摆脱了民族属性 B.旨在推动国际文化的交流与融合

C.凸显了人类命运共同体的理念 D.表明国际合作是遗产保护唯一途径

18.1946年,国际博物馆协会在法国成立,1974年该协会将博物馆定义为“一个不追求盈利、为社会和社会发展服务的公开的永久性机构,为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览”。对此理解正确的是( )

①二战后法国成为世界文化中心 ②注重公益性是博物馆重要特点

③博物馆是文化传承的重要场所 ④建立博物馆源于对战争的反思

A.①② B.①③ C.②③ D.①④

19.为确保世界遗产得到有效保护,世界遗产委员会确立的作为登录《世界遗产名录》的基本条件和保护原则是

A.独特性和完整性 B.真实性和特殊性

C.真实性和完整性 D.突出性和完整性

20.2019年7月,良渚古城遗址被列入《世界遗产名录》,成为我国第55处世界遗产。良渚古城遗址( )

A.属于文化遗产,实证了中华民族悠久的文明史

B.属于自然遗产,有利于发扬中国传统文化

C.属于自然和文化双重遗产,是杰出的城市文明代表

D.属于非物质文化遗产的典型代表,是中华文明的象征

二、材料分析题

21.阅读材料,回答问题。

某历史社团在研究“明代山东境内京杭大运河兴衰与文教发展的关系”这一课题时,搜集到如下材料。

材料一 元朝末年,山东境内的会通河段基本废弃不用。明永乐时,该河段得到重修,通航条件大有改善,漕运恢复。明中期以后,政治日益腐败,运河因黄河泛滥时有淤堵或冲溃。嘉靖、万历年间开凿了新的运河河道,疏通了会通河。至此,会通河段基本稳定下来。明清之交,战事频繁,运河失修。

——摘编自邹逸麟《山东运河历史地理问题初探》

材料二 京杭大运河带动沿线城市发展,吸引了全国各地人口迁居于此,如临清州“绅士、商民近百万口”,济宁州“其居民之鳞集而托处者不下数万家”。……“水陆交通,泉货聚集,实京师要会之地”,“与京津江浙互通有无,可得风气之先”。商品经济快速发展,尚文尚礼之风更甚。临清州“文教聿兴,科第接踵,衣冠文物甲于东方”,济宁州“士美秀有文,彬彬儒雅,……往来有亲睦之风,无暴戾恣睢之习”等。

——摘编自王瑞成《运河和中国古代城市的发展》

材料三 明代山东运河区域书院增建、重建时间分布情况

朝代 洪武 建文 永乐 正统 成化 弘治 正德

数量 0 0 2 2 0 2 1

朝代 嘉靖 隆庆 万历 天启 崇祯 不详 总计

数量 15 1 8 0 0 11 42

注:明代山东新建、修复书院共96所,其中有42所分布在运河流经州县及辐射地区。

——摘编自赵承福主编《山东教育通史》

(1)综合上述材料,从“书院”的视角,对于该课题可以得出怎样的研究结论?请你对该结论展开说明。

(2)除“书院”外,请你为该课题再提供一个研究视角。

(3)对于该课题的研究,你还可以补充哪些一手史料?

22.阅读材料,完成下列各题。

材料一 以追求外在功名利禄为宗旨的科举之学,不仅使古代学者面临着失去自我独立人格和主体地位的歧途和风险,而且在无形中消解了学者为己的古代教育意义世界。以“四书”为中心的新经学课程体系及旨在改革科举之弊的《学校贡举私议》,体现了朱熹在科举取士背景下立足于为己之学的立场来协调举业与修学之间的相互关系,并使学者在与圣贤的文本对话中体悟儒学内在超越价值取向的学术理想。朱熹对于孔颜乐处本真的阐释及对圣贤气象的追寻,正是要重塑属伦理又超伦理、准审美又超审美的精神境界,进而使古代学者在体验圣贤德行工夫中领悟超然的教育意义世界。仁智统一的为己之学正是儒家教育经典之真价值所在,成己成人之中蕴含着古代学者的学术理想和修身境界。这正是追溯朱熹重构古代教育意义世界的价值所在。

——摘编自孙杰《论中国古代教育意义世界的消解与重构》

材料二 各国教育事业常常是通过彼此接触、互相碰撞和吸收借鉴的途径发展起来的。美国作为当今世界教育的先进之邦和最大的文化教育输出国,其近代教育的崛起先后经历了对英国教育的移植与模仿、对法国启蒙教育理念的吸纳和对德国全面自觉的学习与创新三个阶段。美国从盲目地移植、照搬、模仿,到愈发自觉地学习、创新,最终实现对英、法、德教育的超越。来美移民富有面对社会巨变的气魄和才能,具有对教育的热忱与开拓进取精神,善于和勤于取法于别国成功经验与精华,政府对教育的重视与灵活变通以及注重教育研究,成为近代美国教育发展与变革的宝贵历史经验。

——摘编自牛蒙刚《从模仿到创新:近代美国教育的发展与变革》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概述朱熹怎样重构古代教育意义的世界?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述近代美国教育的特点。

23.英国义务教育福利化历经长期发展,迄今已成为惠及全体适龄儿童的完备的义务教育福利制度。阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪初,面对工业生产对劳动者文化素质要求的提升,1870年英国议会通过了《初等教育法》,将全国划分为若干学区并设立学校委员会,管理本地区初等教育,对5—12岁的儿童实施强迫教育,并规定公立初等学校每周的学费不得超过9便士。该法案为义务性质的初等教育推行奠定了基础。至1876年,英国立法普及初等义务教育的地区占居民居住区的50%。

——摘编自陈峥《英国义务教育福利化的历史发展》

材料二 1891年,英国政府颁布了《免费教育法》,正式开启义务教育的免费进程,法案规定将为3—15岁的在校儿童拨教育补助费并禁止公立初等学校以任何形式收费。至19世纪末,绝大多数儿童都能接受义务教育,但仍有约17%的公立初等学校在校生需交纳学费。此后,英国又颁布了一系列支持民办初等教育的法规和通过了《1918年教育法》,禁止所有公立初等学校和继续学校收费,该法还要求地方教育当局向所属继续学校、中等学校在校生提供医疗检查。

——摘编自李丽《英国义务教育政策探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪英国初等义务教育发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国发展初等义务教育的特点,并分析其影响。

参考答案:

1.C

2.B

3.D

4.D

5.A

6.A

7.D

8.C

9.A

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.B

16.A

17.C

18.C

19.C

20.A

21.(1)明代山东境内京杭大运河的兴衰直接影响书院的发展。

从空间上看,明代分布在运河区域的书院相对较多。

从时间上看,明代山东运河区域书院发展的繁荣时期,正是政府大规模整治漕运,山东运河畅通无阻的时期;而在明初及明末的运河失修阶段,书院状况发展不佳。

运河山东段重疏后,沿岸城市繁荣,为书院的发展提供条件;交通的便利带来文化交流的区位优势;沿岸城市尚文之风浓厚。

(2)科举方面,还可以补充运河区域状元、进士数量;文化方面,文化名人在山东不同区域的分布;文学艺术作品的分布等。

(3)明代家谱;碑刻;墓志铭;时人笔记、日记;史书;档案文书;明代地方志等。

22.(1)重构:建立以“四书”为中心的新经学课程体系:改革科举制度,协调举业与修学的关系,体悟儒学内在的价值取向;阐释孔颜乐处本真,追寻圣贤气象,重塑儒学的精神境界;追求仁智统一的为己之学,促使成己成人两者的结合;正当学问需要格物致知,需要修身、齐家、治国、平天下。

(2)特点:①教育的近代性和先进性;②文化教育的最大输出国:③教育从模仿到不断创新;④借鉴别国成功经验与精华;⑤政府重视教育及其研究;⑥以科技进步和经济发展为基础。

23.(1)原因:

政治:资产阶级民主政治的不断完善(资本主义制度不断完善);工人运动的推动。

经济:工业革命对劳动者文化素质要求提高(工业革命的推动、要求);英国经济发展(资本主义经济的发展);资产阶级力量壮大。

文化:启蒙运动影响;民众教育意识提高。

(2)特点:政府主导(政府支持);法律保障;具有强制性;鼓励社会办学;不断发展完善;关注早期学前教育;实施免费教育;关注学生身体素质。

影响:提高英国国民文化素质;提高英国国民身体素质;缓和社会矛盾;推动英国文化教育事业发展;为世界各国提供教育借鉴。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享