【一轮复习】第10单元生态系统及其稳定性第3课时 生态系统的物质循环课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 【一轮复习】第10单元生态系统及其稳定性第3课时 生态系统的物质循环课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 00:21:53 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

第10单元

生态系统及其稳定性

第3课时 生态系统的物质循环

内容索引

核心体系

学习目标

活动方案

检测反馈

学 习 目 标

学习目标 1. 掌握生态系统中物质循环的基本规律及应用。2. 探讨研究生态系统能量流动的实践意义。

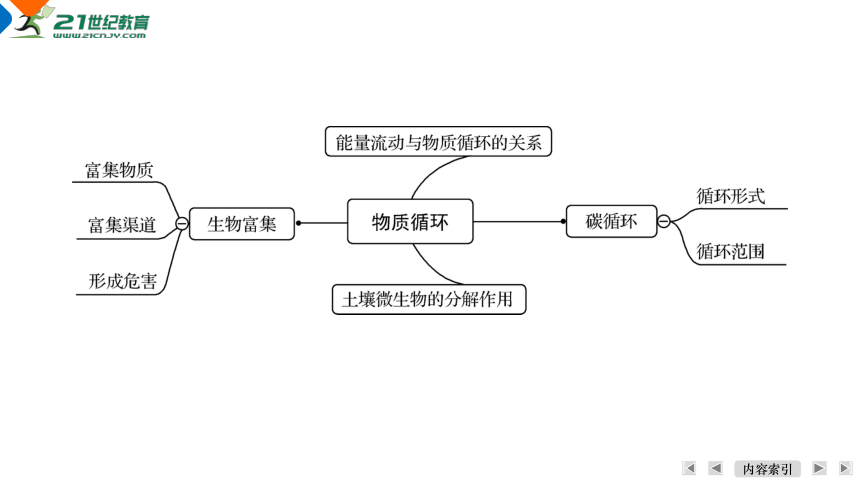

核 心 体 系

活 动 方 案

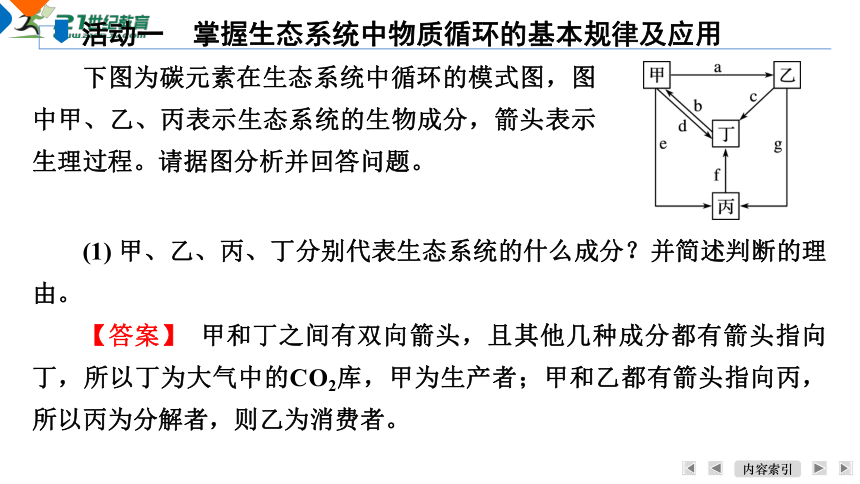

下图为碳元素在生态系统中循环的模式图,图中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,箭头表示生理过程。请据图分析并回答问题。

活动一 掌握生态系统中物质循环的基本规律及应用

(1) 甲、乙、丙、丁分别代表生态系统的什么成分?并简述判断的理由。

【答案】 甲和丁之间有双向箭头,且其他几种成分都有箭头指向丁,所以丁为大气中的CO2库,甲为生产者;甲和乙都有箭头指向丙,所以丙为分解者,则乙为消费者。

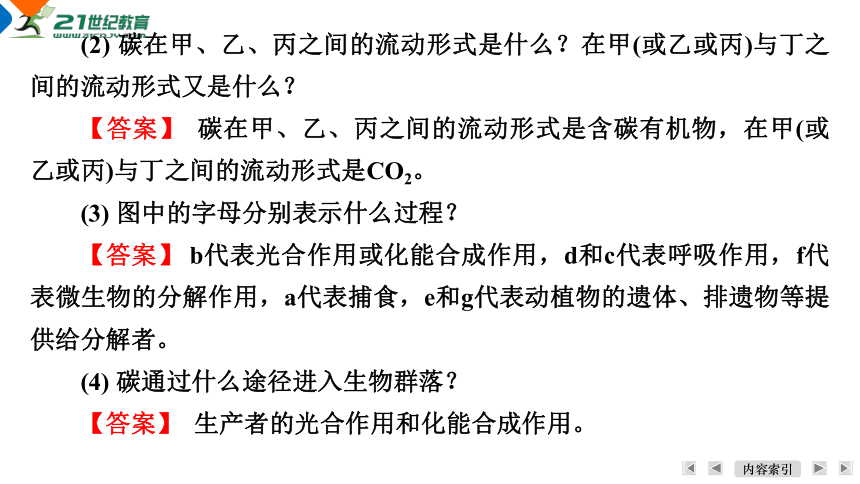

(2) 碳在甲、乙、丙之间的流动形式是什么?在甲(或乙或丙)与丁之间的流动形式又是什么?

【答案】 碳在甲、乙、丙之间的流动形式是含碳有机物,在甲(或乙或丙)与丁之间的流动形式是CO2。

(3) 图中的字母分别表示什么过程?

【答案】 b代表光合作用或化能合成作用,d和c代表呼吸作用,f代表微生物的分解作用,a代表捕食,e和g代表动植物的遗体、排遗物等提供给分解者。

(4) 碳通过什么途径进入生物群落?

【答案】 生产者的光合作用和化能合成作用。

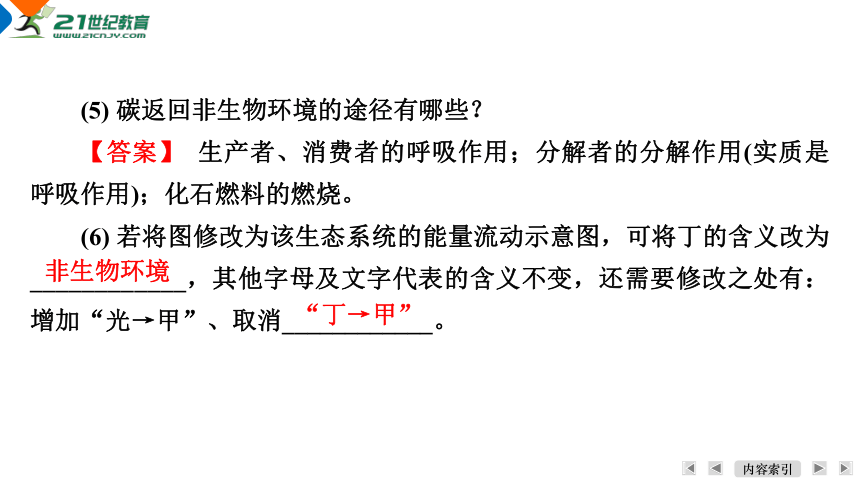

(5) 碳返回非生物环境的途径有哪些?

【答案】 生产者、消费者的呼吸作用;分解者的分解作用(实质是呼吸作用);化石燃料的燃烧。

(6) 若将图修改为该生态系统的能量流动示意图,可将丁的含义改为____________,其他字母及文字代表的含义不变,还需要修改之处有:增加“光→甲”、取消____________。

非生物环境

“丁→甲”

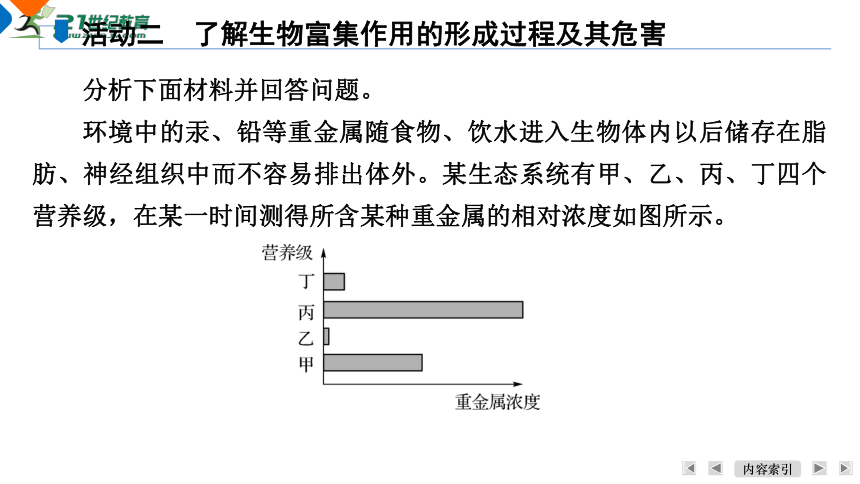

分析下面材料并回答问题。

环境中的汞、铅等重金属随食物、饮水进入生物体内以后储存在脂肪、神经组织中而不容易排出体外。某生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,在某一时间测得所含某种重金属的相对浓度如图所示。

活动二 了解生物富集作用的形成过程及其危害

(1) 汞、铅等有害物质原本是以稳定的形式存在于非生物环境中,为什么能进入生物体?能通过物质循环从生物体排出吗?

【答案】 人类的活动加速了铅的物质循环,改变了其在环境中的分布。不能。

(2) 汞、铅等有害物质通过哪些渠道进入生物体?

【答案】 冶炼时的重金属粉尘一部分落在植物表面,被叶片吸收;一部分随降雨进入土壤,被植物根吸收;一部分进入水体,被水中的植物和动物吸收。

(3) 进入生物体的汞、铅等有害物质为什么不易被排出体外?

【答案】 因为汞、铅在体内形成比较稳定的化合物,分布于生物多种组织细胞。

(4) 汞、铅等有害物质在生态系统中流动具有什么特点?

【答案】 单向流动,逐级增多,扩散具有全球性。

(5) 根据图中铅浓度的关系,你能写出一条食物链吗?

【答案】 乙→丁→甲→丙。

分析下面材料并回答问题。

土壤中生活着种类和数量繁多的微生物,其中绝大多数以土壤中的有机物为营养物质。某生物学兴趣小组以带有落叶的表层土壤为实验材料,研究土壤微生物的分解作用,进行了如下实验。

活动三 分析土壤微生物的分解作用

实验组合 材料处理 土壤湿度控制 温度/℃ 实验现象

甲 灭菌 湿润 20 落叶不分解

乙 不灭菌 湿润 20 落叶分解较快

丙 不灭菌 湿润 5 落叶分解较慢

丁 不灭菌 较干燥 20 X

(1) 该实验对照组是________;上表中X是____________________。

(2) 通过本实验可得出的结论是:①____________________________ ___________;

②__________________________________________。

乙

落叶分解较慢

落叶是在土壤微生物的作用下分解的

温度和土壤湿度会影响微生物的分解速率

(3) 为了进一步研究土壤微生物对淀粉的分解作用,请利用下列实验材料和用具,设计实验并预期实验结果。

①作出假设:____________________________________。

②实验材料和用具:土壤浸出液、蒸馏水、淀粉糊、恒温箱、烧杯若干、试管若干、碘液、斐林试剂等。

土壤中微生物对淀粉有分解作用

③主要的实验步骤:

a.取两个大小相同的烧杯,编号为A、B,放入_______________。在A烧杯中加入适量的土壤浸出液,B烧杯中加入__________________。

b.在恒温箱(20 ℃左右)下放置几天后,分别取A、B烧杯中的溶液20 mL,各加入两支试管中,分别编号A1、A2、B1、B2。

c. 在A1、B1试管中加入碘液,在A2、B2试管中加入斐林试剂,并进行沸水浴。

d. 观察试管中溶液的颜色变化,记录实验结果。

等量的淀粉糊

等量的蒸馏水

④实验现象:如果假设成立,则实验现象是___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________。

A1无蓝色出现, B1呈现蓝色;A2出现砖红色沉淀,B2没有出现砖红色沉淀(如果假设为土壤中微生物对淀粉没有分解作用,则实验现象对调)

检 测 反 馈

2

4

5

1

3

7

9

6

8

1 [学生用书P260]下列关于生态系统物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质循环具有全球性和循环性,不同物质循环速率一般不同

B. 物质循环是组成生物体的化合物在生物群落和非生物环境之间的循环往复

C. 生产者、消费者、分解者之间通过捕食、分解关系沟通了物质循环的通路

D. 物质循环过程可能以不同的物质形式分阶段进行

【答案】 B

2

4

5

1

3

7

9

6

8

2 [学生用书P260]如果某生态系统的物质循环受阻,会使其稳定性受到影响,甚至会导致生态系统的崩溃。下列有关叙述错误的是( )

A. 分解者在物质循环中发挥着非常重要的作用

B. 各级消费者均会加快生态系统的物质循环

C. 能量是驱动物质在生物群落中循环往返的动力

D. 高寒地区可用适度“烧荒”的方法促进物质循环

【答案】 C

2

4

5

3

7

9

6

8

3 [学生用书P260]下图为生态系统信息传递模式图。下列叙述不正确的是( )

1

A. 信息传递是双向的,能量流动和物质循环也是双向的

B. 生态系统的功能主要是能量流动、物质循环以及信息传递

C. 物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态

D. 生态系统各成分间都有各种形式的信息传递

【答案】 A

2

4

5

3

7

9

6

8

4 [学生用书P260]生态浮床是将经过筛选的水生或半水生植物栽植于浮床上,如下图所示。下列有关叙述错误的是( )

1

A. 通过植物根系大量吸收N、P等元素,可减少水体富营养化

B. 为了防止浮床中富集的N、P重新进入水体,应该定期收割浮床上的植物

C. 生态浮床的应用体现了生物多样性的直接价值大于其间接价值

D. 生态浮床可以增加生态系统的营养结构,提高生态系统的自我调节能力

2

4

5

3

7

9

6

8

【答案】 C

1

【解析】 水体中的N、P含量过高而引起的富营养化,通过植物根系大量吸收N、P等元素,可减少水体富营养化,A正确;在水域生态系统中,N、P等元素在生物群落和无机环境之间进行循环流动,为了防止浮床中富集的N、P重新进入水体,应该定期收割浮床上的植物,B正确;生态浮床的应用体现了生物多样性的间接价值大于其直接价值,C错误;一般来说,生态系统中的生物种类越多,物种丰富度增加,营养结构越复杂,自我调节能力就越强,生态浮床增加了生物种类,可以增加生态系统的营养结构,提高生态系统的自我调节能力,D正确。

2

4

5

3

7

9

6

8

5 [学生用书P261]现有两个位置相邻但不同类型的陆地自然生态系统Ⅰ和Ⅱ,各营养级生物数量的相对值如图所示,且流入Ⅰ和Ⅱ的总能量相同。对于这两个生态系统的比较,正确的是( )

1

A. 据图可以断定Ⅱ中的物种更多,营养结构更复杂

B. 从图可以看出,生态系统Ⅱ中生产者到初级消费的能量传递效率高于Ⅰ

C. 若上述Ⅰ、Ⅱ表示草原或森林生态系统,则Ⅰ更可能是草原生态系统

D. 若两个生态系统均处于平衡状态,则Ⅰ、Ⅱ之间不存在物质的相互交换

2

4

5

3

7

9

6

8

【答案】 C

1

【解析】 据图只能判断出Ⅱ中含有四个营养级,由于每个营养级均可以包括多个种群,故无法判断两个生态系统中各自物种数目及营养结构的复杂程度,A错误;从图中只能看出每个营养级生物的相对数量,无法判断能量传递效率,B错误;若上述Ⅰ、Ⅱ分别表示草原和森林生态系统,由于一棵树上可能出现多只虫子,可能出现第二营养级的数量多于第一营养级,故Ⅰ更可能是草原生态系统,Ⅱ更可能是森林生态系统,C正确;Ⅰ、Ⅱ之间可以进行氧气和二氧化碳相互交换,D错误。

2

4

5

3

7

9

6

8

6 [学生用书P261]某生物学兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤的处理情况见下表。下列叙述不正确的是( )

1

组别 1组 2组

土壤处理 灭菌 不灭菌

A. 该实验的目的之一是探究土壤微生物分解落叶时与土壤微生物的关系

B. 该实验的自变量为土壤是否灭菌处理,实验中的对照组是1组

C. 为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D. 预期结果是1组的落叶不被分解,2组的落叶被分解

【答案】 B

2

4

5

3

7

9

6

8

7 [学生用书P261](多选)如图为生态系统碳循环示意图,图中字母代表生态系统组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述不正确的有( )

1

A. 图中生产者、甲、乙、丙构成了两条食物链

B. 大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C. 过程③的碳全部储存于乙体内的有机物中

D. 农业上的中耕松土可以加强过程⑦

【答案】 ACD

2

4

5

3

7

9

6

8

8 [学生用书P261](多选)如图为某生态系统的碳循环示意图(Ⅰ~Ⅳ表示生态系统的成分,①~⑧表示相关过程)。下列叙述不正确的有( )

A. 图示的碳循环路径是完整的

B. 流经该生态系统的总能量是通过①过程实现的

C. 图中以CO2的形式进行的过程有①⑥⑦⑧,以含碳有机物的形式进行的过程有②③④⑤

D. 图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的

【答案】 ACD

1

2

4

5

3

7

9

6

8

9 [学生用书P262]图甲是生态系统的碳循环示意图,图乙表示一个长期有效的生态系统中的食物网。请回答下列问题。

1

甲

乙

2

4

5

3

7

9

6

8

(1) 图甲生态系统中碳循环首先依赖于__________________。图中①②③④过程中碳流动形式的不同点是_____________________________ _______________________________________。

(2) 碳循环是指在___________和_________________之间循环往复。

(3) 图甲中分解者通过___________和____________两种方式将碳放回大气中。

(4) 图乙食物网中的肉食动物是___________,若人们想通过此生态系统更多地得到种群X,你认为达到目的的最有效手段是_____________ ____________________。

1

生产者的光合作用

①②④过程中以CO2的形式流动,③过程中以含碳有机物的形式流动

生物群落

非生物环境

有氧呼吸

无氧呼吸

X、H

除去此生态系统中的G、S种群

谢谢观看

Thank you for watching

第10单元

生态系统及其稳定性

第3课时 生态系统的物质循环

内容索引

核心体系

学习目标

活动方案

检测反馈

学 习 目 标

学习目标 1. 掌握生态系统中物质循环的基本规律及应用。2. 探讨研究生态系统能量流动的实践意义。

核 心 体 系

活 动 方 案

下图为碳元素在生态系统中循环的模式图,图中甲、乙、丙表示生态系统的生物成分,箭头表示生理过程。请据图分析并回答问题。

活动一 掌握生态系统中物质循环的基本规律及应用

(1) 甲、乙、丙、丁分别代表生态系统的什么成分?并简述判断的理由。

【答案】 甲和丁之间有双向箭头,且其他几种成分都有箭头指向丁,所以丁为大气中的CO2库,甲为生产者;甲和乙都有箭头指向丙,所以丙为分解者,则乙为消费者。

(2) 碳在甲、乙、丙之间的流动形式是什么?在甲(或乙或丙)与丁之间的流动形式又是什么?

【答案】 碳在甲、乙、丙之间的流动形式是含碳有机物,在甲(或乙或丙)与丁之间的流动形式是CO2。

(3) 图中的字母分别表示什么过程?

【答案】 b代表光合作用或化能合成作用,d和c代表呼吸作用,f代表微生物的分解作用,a代表捕食,e和g代表动植物的遗体、排遗物等提供给分解者。

(4) 碳通过什么途径进入生物群落?

【答案】 生产者的光合作用和化能合成作用。

(5) 碳返回非生物环境的途径有哪些?

【答案】 生产者、消费者的呼吸作用;分解者的分解作用(实质是呼吸作用);化石燃料的燃烧。

(6) 若将图修改为该生态系统的能量流动示意图,可将丁的含义改为____________,其他字母及文字代表的含义不变,还需要修改之处有:增加“光→甲”、取消____________。

非生物环境

“丁→甲”

分析下面材料并回答问题。

环境中的汞、铅等重金属随食物、饮水进入生物体内以后储存在脂肪、神经组织中而不容易排出体外。某生态系统有甲、乙、丙、丁四个营养级,在某一时间测得所含某种重金属的相对浓度如图所示。

活动二 了解生物富集作用的形成过程及其危害

(1) 汞、铅等有害物质原本是以稳定的形式存在于非生物环境中,为什么能进入生物体?能通过物质循环从生物体排出吗?

【答案】 人类的活动加速了铅的物质循环,改变了其在环境中的分布。不能。

(2) 汞、铅等有害物质通过哪些渠道进入生物体?

【答案】 冶炼时的重金属粉尘一部分落在植物表面,被叶片吸收;一部分随降雨进入土壤,被植物根吸收;一部分进入水体,被水中的植物和动物吸收。

(3) 进入生物体的汞、铅等有害物质为什么不易被排出体外?

【答案】 因为汞、铅在体内形成比较稳定的化合物,分布于生物多种组织细胞。

(4) 汞、铅等有害物质在生态系统中流动具有什么特点?

【答案】 单向流动,逐级增多,扩散具有全球性。

(5) 根据图中铅浓度的关系,你能写出一条食物链吗?

【答案】 乙→丁→甲→丙。

分析下面材料并回答问题。

土壤中生活着种类和数量繁多的微生物,其中绝大多数以土壤中的有机物为营养物质。某生物学兴趣小组以带有落叶的表层土壤为实验材料,研究土壤微生物的分解作用,进行了如下实验。

活动三 分析土壤微生物的分解作用

实验组合 材料处理 土壤湿度控制 温度/℃ 实验现象

甲 灭菌 湿润 20 落叶不分解

乙 不灭菌 湿润 20 落叶分解较快

丙 不灭菌 湿润 5 落叶分解较慢

丁 不灭菌 较干燥 20 X

(1) 该实验对照组是________;上表中X是____________________。

(2) 通过本实验可得出的结论是:①____________________________ ___________;

②__________________________________________。

乙

落叶分解较慢

落叶是在土壤微生物的作用下分解的

温度和土壤湿度会影响微生物的分解速率

(3) 为了进一步研究土壤微生物对淀粉的分解作用,请利用下列实验材料和用具,设计实验并预期实验结果。

①作出假设:____________________________________。

②实验材料和用具:土壤浸出液、蒸馏水、淀粉糊、恒温箱、烧杯若干、试管若干、碘液、斐林试剂等。

土壤中微生物对淀粉有分解作用

③主要的实验步骤:

a.取两个大小相同的烧杯,编号为A、B,放入_______________。在A烧杯中加入适量的土壤浸出液,B烧杯中加入__________________。

b.在恒温箱(20 ℃左右)下放置几天后,分别取A、B烧杯中的溶液20 mL,各加入两支试管中,分别编号A1、A2、B1、B2。

c. 在A1、B1试管中加入碘液,在A2、B2试管中加入斐林试剂,并进行沸水浴。

d. 观察试管中溶液的颜色变化,记录实验结果。

等量的淀粉糊

等量的蒸馏水

④实验现象:如果假设成立,则实验现象是___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________。

A1无蓝色出现, B1呈现蓝色;A2出现砖红色沉淀,B2没有出现砖红色沉淀(如果假设为土壤中微生物对淀粉没有分解作用,则实验现象对调)

检 测 反 馈

2

4

5

1

3

7

9

6

8

1 [学生用书P260]下列关于生态系统物质循环的叙述,错误的是( )

A. 物质循环具有全球性和循环性,不同物质循环速率一般不同

B. 物质循环是组成生物体的化合物在生物群落和非生物环境之间的循环往复

C. 生产者、消费者、分解者之间通过捕食、分解关系沟通了物质循环的通路

D. 物质循环过程可能以不同的物质形式分阶段进行

【答案】 B

2

4

5

1

3

7

9

6

8

2 [学生用书P260]如果某生态系统的物质循环受阻,会使其稳定性受到影响,甚至会导致生态系统的崩溃。下列有关叙述错误的是( )

A. 分解者在物质循环中发挥着非常重要的作用

B. 各级消费者均会加快生态系统的物质循环

C. 能量是驱动物质在生物群落中循环往返的动力

D. 高寒地区可用适度“烧荒”的方法促进物质循环

【答案】 C

2

4

5

3

7

9

6

8

3 [学生用书P260]下图为生态系统信息传递模式图。下列叙述不正确的是( )

1

A. 信息传递是双向的,能量流动和物质循环也是双向的

B. 生态系统的功能主要是能量流动、物质循环以及信息传递

C. 物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态

D. 生态系统各成分间都有各种形式的信息传递

【答案】 A

2

4

5

3

7

9

6

8

4 [学生用书P260]生态浮床是将经过筛选的水生或半水生植物栽植于浮床上,如下图所示。下列有关叙述错误的是( )

1

A. 通过植物根系大量吸收N、P等元素,可减少水体富营养化

B. 为了防止浮床中富集的N、P重新进入水体,应该定期收割浮床上的植物

C. 生态浮床的应用体现了生物多样性的直接价值大于其间接价值

D. 生态浮床可以增加生态系统的营养结构,提高生态系统的自我调节能力

2

4

5

3

7

9

6

8

【答案】 C

1

【解析】 水体中的N、P含量过高而引起的富营养化,通过植物根系大量吸收N、P等元素,可减少水体富营养化,A正确;在水域生态系统中,N、P等元素在生物群落和无机环境之间进行循环流动,为了防止浮床中富集的N、P重新进入水体,应该定期收割浮床上的植物,B正确;生态浮床的应用体现了生物多样性的间接价值大于其直接价值,C错误;一般来说,生态系统中的生物种类越多,物种丰富度增加,营养结构越复杂,自我调节能力就越强,生态浮床增加了生物种类,可以增加生态系统的营养结构,提高生态系统的自我调节能力,D正确。

2

4

5

3

7

9

6

8

5 [学生用书P261]现有两个位置相邻但不同类型的陆地自然生态系统Ⅰ和Ⅱ,各营养级生物数量的相对值如图所示,且流入Ⅰ和Ⅱ的总能量相同。对于这两个生态系统的比较,正确的是( )

1

A. 据图可以断定Ⅱ中的物种更多,营养结构更复杂

B. 从图可以看出,生态系统Ⅱ中生产者到初级消费的能量传递效率高于Ⅰ

C. 若上述Ⅰ、Ⅱ表示草原或森林生态系统,则Ⅰ更可能是草原生态系统

D. 若两个生态系统均处于平衡状态,则Ⅰ、Ⅱ之间不存在物质的相互交换

2

4

5

3

7

9

6

8

【答案】 C

1

【解析】 据图只能判断出Ⅱ中含有四个营养级,由于每个营养级均可以包括多个种群,故无法判断两个生态系统中各自物种数目及营养结构的复杂程度,A错误;从图中只能看出每个营养级生物的相对数量,无法判断能量传递效率,B错误;若上述Ⅰ、Ⅱ分别表示草原和森林生态系统,由于一棵树上可能出现多只虫子,可能出现第二营养级的数量多于第一营养级,故Ⅰ更可能是草原生态系统,Ⅱ更可能是森林生态系统,C正确;Ⅰ、Ⅱ之间可以进行氧气和二氧化碳相互交换,D错误。

2

4

5

3

7

9

6

8

6 [学生用书P261]某生物学兴趣小组以带有落叶的表层土壤(深5 cm左右)为实验材料,研究土壤微生物在适宜温度下的分解作用,对土壤的处理情况见下表。下列叙述不正确的是( )

1

组别 1组 2组

土壤处理 灭菌 不灭菌

A. 该实验的目的之一是探究土壤微生物分解落叶时与土壤微生物的关系

B. 该实验的自变量为土壤是否灭菌处理,实验中的对照组是1组

C. 为了控制实验中的无关变量,作为实验材料的落叶也应进行灭菌处理

D. 预期结果是1组的落叶不被分解,2组的落叶被分解

【答案】 B

2

4

5

3

7

9

6

8

7 [学生用书P261](多选)如图为生态系统碳循环示意图,图中字母代表生态系统组成成分,数字表示碳的流动过程。下列叙述不正确的有( )

1

A. 图中生产者、甲、乙、丙构成了两条食物链

B. 大力增强过程①可一定程度缓解温室效应

C. 过程③的碳全部储存于乙体内的有机物中

D. 农业上的中耕松土可以加强过程⑦

【答案】 ACD

2

4

5

3

7

9

6

8

8 [学生用书P261](多选)如图为某生态系统的碳循环示意图(Ⅰ~Ⅳ表示生态系统的成分,①~⑧表示相关过程)。下列叙述不正确的有( )

A. 图示的碳循环路径是完整的

B. 流经该生态系统的总能量是通过①过程实现的

C. 图中以CO2的形式进行的过程有①⑥⑦⑧,以含碳有机物的形式进行的过程有②③④⑤

D. 图中由生产者、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ构成的食物链中,能量流动是单向、逐级递减的

【答案】 ACD

1

2

4

5

3

7

9

6

8

9 [学生用书P262]图甲是生态系统的碳循环示意图,图乙表示一个长期有效的生态系统中的食物网。请回答下列问题。

1

甲

乙

2

4

5

3

7

9

6

8

(1) 图甲生态系统中碳循环首先依赖于__________________。图中①②③④过程中碳流动形式的不同点是_____________________________ _______________________________________。

(2) 碳循环是指在___________和_________________之间循环往复。

(3) 图甲中分解者通过___________和____________两种方式将碳放回大气中。

(4) 图乙食物网中的肉食动物是___________,若人们想通过此生态系统更多地得到种群X,你认为达到目的的最有效手段是_____________ ____________________。

1

生产者的光合作用

①②④过程中以CO2的形式流动,③过程中以含碳有机物的形式流动

生物群落

非生物环境

有氧呼吸

无氧呼吸

X、H

除去此生态系统中的G、S种群

谢谢观看

Thank you for watching

同课章节目录