3.3自然保护区与生态安全同步练习(含解析)2023——2024学年高中地理中图版(2019)选择性必修必修3

文档属性

| 名称 | 3.3自然保护区与生态安全同步练习(含解析)2023——2024学年高中地理中图版(2019)选择性必修必修3 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-04-28 16:11:24 | ||

图片预览

文档简介

3.3 自然保护区与生态安全 同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

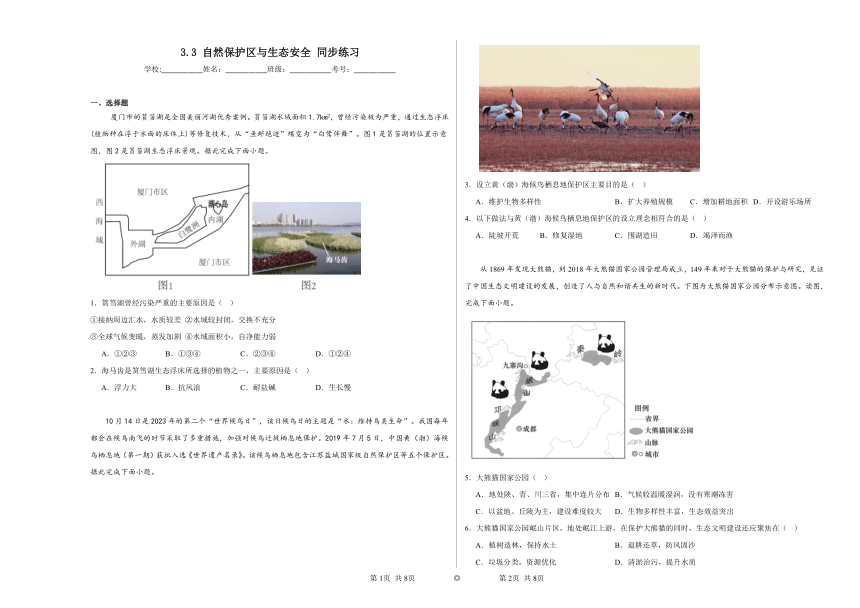

厦门市的筼筜湖是全国美丽河湖优秀案例。筼筜湖水域面积1.7km2,曾经污染极为严重,通过生态浮床(植物种在浮于水面的床体上)等修复技术,从“鱼虾绝迹”蝶变为“白鹭伴舞”。图1是筼筜湖的位置示意图,图2是筼筜湖生态浮床景观。据此完成下面小题。

1.筼筜湖曾经污染严重的主要原因是( )

①接纳周边汇水,水质较差 ②水域较封闭,交换不充分

③全球气候变暖,蒸发加剧 ④水域面积小,自净能力弱

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

2.海马齿是筼筜湖生态浮床所选择的植物之一,主要原因是( )

A.浮力大 B.抗风浪 C.耐盐碱 D.生长慢

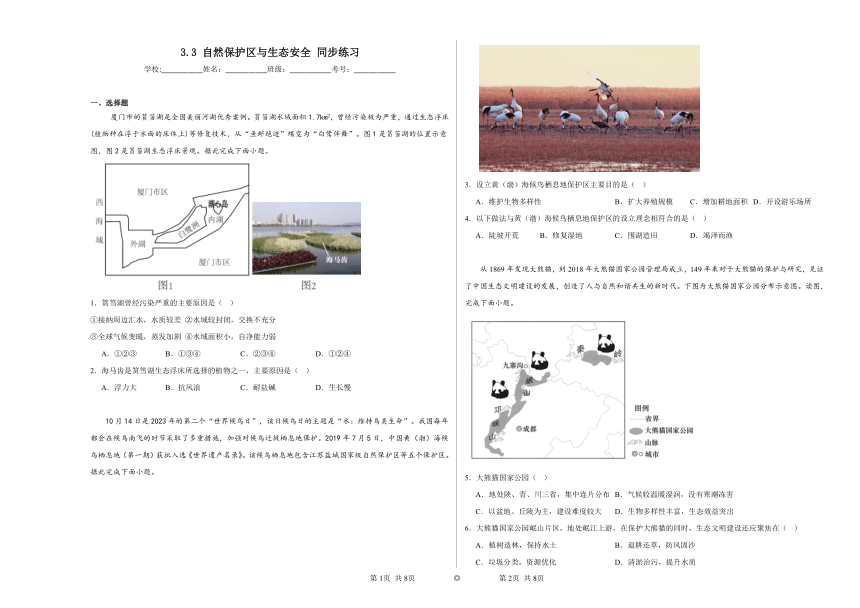

10月14日是2023年的第二个“世界候鸟日”,该日候鸟日的主题是“水:维持鸟类生命”。我国每年都会在候鸟南飞的时节采取了多重措施,加强对候鸟迁徙栖息地保护。2019年7月5日,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)获批入选《世界遗产名录》。该候鸟栖息地包含江苏盐城国家级自然保护区等五个保护区。据此完成下面小题。

3.设立黄(渤)海候鸟栖息地保护区主要目的是( )

A.维护生物多样性 B.扩大养殖规模 C.增加耕地面积 D.开设游乐场所

4.以下做法与黄(渤)海候鸟栖息地保护区的设立理念相符合的是( )

A.陡坡开荒 B.修复湿地 C.围湖造田 D.竭泽而渔

从1869年发现大熊猫,到2018年大熊猫国家公园管理局成立,149年来对于大熊猫的保护与研究,见证了中国生态文明建设的发展,创造了人与自然和谐共生的新时代。下图为大熊猫国家公园分布示意图。读图,完成下面小题。

5.大熊猫国家公园( )

A.地处陕、青、川三省,集中连片分布 B.气候较温暖湿润,没有寒潮冻害

C.以盆地、丘陵为主,建设难度较大 D.生物多样性丰富,生态效益突出

6.大熊猫国家公园岷山片区,地处岷江上游,在保护大熊猫的同时,生态文明建设还应聚焦在( )

A.植树造林,保持水土 B.退耕还草,防风固沙

C.垃圾分类,资源优化 D.清淤治污,提升水质

7.下列关于自然保护区功能的说法,错误的是( )

A.保护有代表性的自然生态系统 B.迁地保护濒危植物

C.就地保护濒危野生动植物 D.保护有特殊意义的自然遗迹

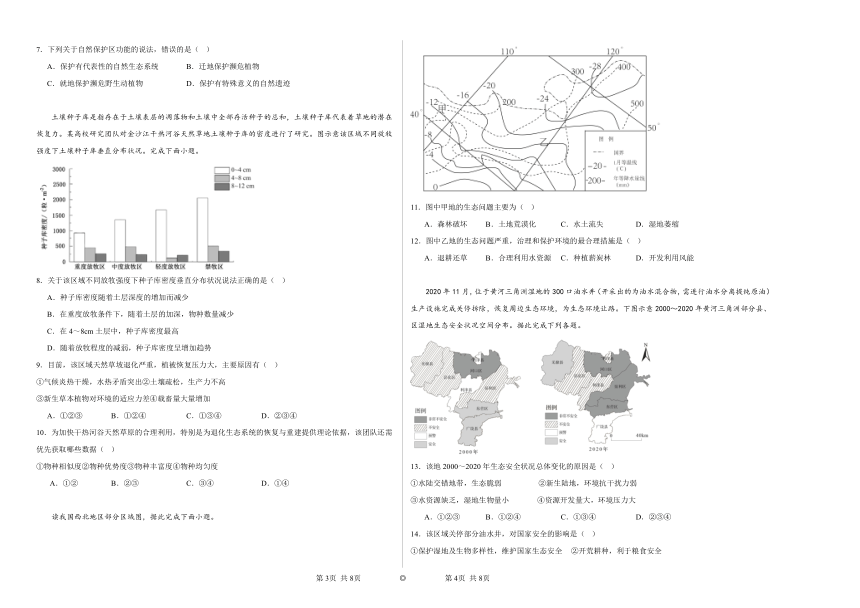

土壤种子库是指存在于土壤表层的凋落物和土壤中全部存活种子的总和,土壤种子库代表着草地的潜在恢复力。某高校研究团队对金沙江干热河谷天然草地土壤种子库的密度进行了研究。图示意该区域不同放牧强度下土壤种子库垂直分布状况。完成下面小题。

8.关于该区域不同放牧强度下种子库密度垂直分布状况说法正确的是( )

A.种子库密度随着土层深度的增加而减少

B.在重度放牧条件下,随着土层的加深,物种数量减少

C.在4~8cm土层中,种子库密度最高

D.随着放牧程度的减弱,种子库密度呈增加趋势

9.目前,该区域天然草坡退化严重,植被恢复压力大,主要原因有( )

①气候炎热干燥,水热矛盾突出②土壤疏松,生产力不高

③新生草本植物对环境的适应力差④载畜量大量增加

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.为加快干热河谷天然草原的合理利用,特别是为退化生态系统的恢复与重建提供理论依据,该团队还需优先获取哪些数据( )

①物种相似度②物种优势度③物种丰富度④物种均匀度

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

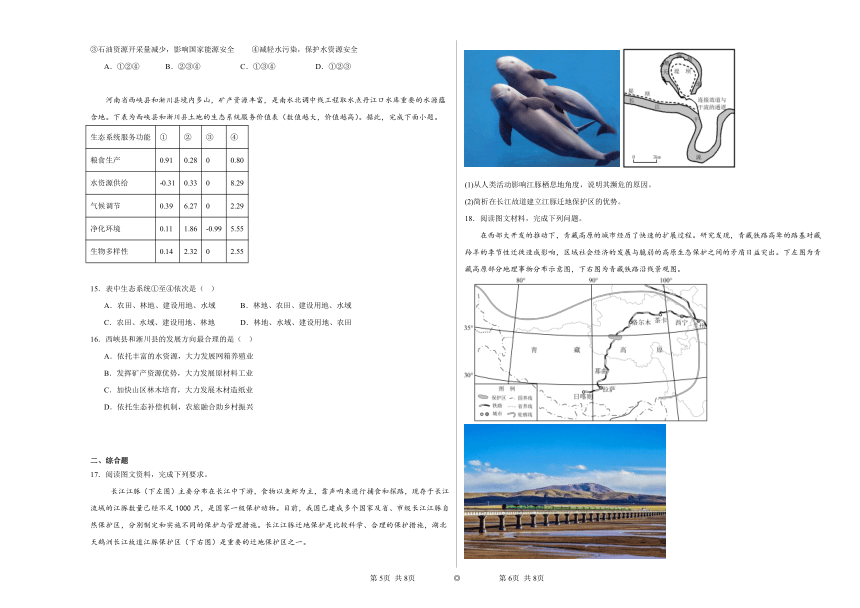

读我国西北地区部分区域图,据此完成下面小题。

11.图中甲地的生态问题主要为( )

A.森林破坏 B.土地荒漠化 C.水土流失 D.湿地萎缩

12.图中乙地的生态问题严重,治理和保护环境的最合理措施是( )

A.退耕还草 B.合理利用水资源 C.种植薪炭林 D.开发利用风能

2020年11月,位于黄河三角洲湿地的300口油水井(开采出的为油水混合物,需进行油水分离提纯原油)生产设施完成关停拆除,恢复周边生态环境,为生态环境让路。下图示意2000~2020年黄河三角洲部分县、区湿地生态安全状况空间分布。据此完成下列各题。

13.该地2000~2020年生态安全状况总体变化的原因是( )

①水陆交错地带,生态脆弱 ②新生陆地,环境抗干扰力弱

③水资源缺乏,湿地生物量小 ④资源开发量大,环境压力大

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.该区域关停部分油水井,对国家安全的影响是( )

①保护湿地及生物多样性,维护国家生态安全 ②开荒耕种,利于粮食安全

③石油资源开采量减少,影响国家能源安全 ④减轻水污染,保护水资源安全

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

河南省西峡县和淅川县境内多山,矿产资源丰富,是南水北调中线工程取水点丹江口水库重要的水源蕴含地。下表为西峡县和淅川县土地的生态系统服务价值表(数值越大,价值越高)。据此,完成下面小题。

生态系统服务功能 ① ② ③ ④

粮食生产 0.91 0.28 0 0.80

水资源供给 -0.31 0.33 0 8.29

气候调节 0.39 6.27 0 2.29

净化环境 0.11 1.86 -0.99 5.55

生物多样性 0.14 2.32 0 2.55

15.表中生态系统①至④依次是( )

A.农田、林地、建设用地、水域 B.林地、农田、建设用地、水域

C.农田、水域、建设用地、林地 D.林地、水域、建设用地、农田

16.西峡县和淅川县的发展方向最合理的是( )

A.依托丰富的水资源,大力发展网箱养殖业

B.发挥矿产资源优势,大力发展原材料工业

C.加快山区林木培育,大力发展木材造纸业

D.依托生态补偿机制,农旅融合助乡村振兴

二、综合题

17.阅读图文资料,完成下列要求。

长江江豚(下左图)主要分布在长江中下游,食物以鱼虾为主,靠声呐来进行捕食和探路,现存于长江流域的江豚数量已经不足1000只,是国家一级保护动物。目前,我国已建成多个国家及省、市级长江江豚自然保护区,分别制定和实施不同的保护与管理措施。长江江豚迁地保护是比较科学、合理的保护措施,湖北天鹅洲长江故道江豚保护区(下右图)是重要的迁地保护区之一。

(1)从人类活动影响江豚栖息地角度,说明其濒危的原因。

(2)简析在长江故道建立江豚迁地保护区的优势。

18.阅读图文材料,完成下列问题。

在西部大开发的推动下,青藏高原的城市经历了快速的扩展过程。研究发现,青藏铁路高耸的路基对藏羚羊的季节性迁徙造成影响,区域社会经济的发展与脆弱的高原生态保护之间的矛盾日益突出。下左图为青藏高原部分地理事物分布示意图,下右图为青藏铁路沿线景观图。

(1)海拔对青藏高原城市扩展的限制作用趋于 (填“增大”、“减小”),由此指出其城市土地的扩展方向 。

(2)推测铁路建设对藏羚羊活动区变小,空间形态变得破碎化、形成割裂区,请提出合理的改进措施。

(3)从产业的角度,阐述铁路建设对青藏高原地区城市化发展的作用。

19.阅读材料,完成下列问题

材料一:湟水是黄河上游重要支流,流域地处黄土高原与青藏高原过渡区,海拔在1650-4898米之间,多夜雨现象,生态环境较为脆弱。下图为湟水流域示意图。

材料二:绿水管理是在流域上游采取保护性耕作、地表覆盖、梯田、陡坡退耕还林还草和合理灌溉施肥等措施进行生态管理和补偿,对流域生态保护具有重要意义。

(1)指出流域内城市的分布特征,并分析原因。

(2)从地形角度分析湟水谷地多夜雨的成因

(3)分析采取绿水管理措施对于流域生态保护的意义。

20.阅读图文资料,完成下列要求。

泥炭地约占全球陆地表面的3%,却储存了全球约1/3的土壤碳。泥炭地开发利用方式的不同会导致碳排放量的差异。下图示意泥炭地开发利用的两种生产模式(a和b)。

(假定:a模式产出的“畜产品”恰好可满足该模式需求;b模式中的“畜产品”与a模式中的等量,但从非泥炭地牧场中获取。)

我国三江平原某湿地保护区周边的大面积耕地曾经是泥炭沼泽,目前以种植粮食作物为主。结合图文资料,论述该地区在退耕还湿的过程中,借鉴香蒲生产模式可能对国家安全产生的影响。(要求:角度全面,逻辑清晰,表述准确。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D 2.C

【解析】1.筼筜湖承载周边汇水,成为城市生产、生活污水的受纳体,水质较差,①正确;湖区狭长,水体交换不充分,②正确;该地降水丰富,全球气候变暖,蒸发量对筼筜湖水量影响小,③错误;水域面积小,水环境容量小,水体自净能力弱,④正确,D正确,ABC错误。故选D。

2.生态浮床的植物种植于浮床床体上,不需要浮力大,A错误;据图,海马齿株体矮小,抗风浪作用小,B错误;赁笃湖与西海域有水道连接,湖水盐度较高,选择的植物需耐盐碱,C正确;生态浮床选择的植物需生长速度快,才能快速、大量吸收水体中的盐分和重金属,起到净化水质的作用,D错误。故选C。

【点睛】生态浮岛,又称人工浮床、生态浮床等。它是人工浮岛的一种,针对富营养化的水质,利用生态工程原理,降解水中的COD(化学需氧量)、氮和磷的含量。它以水生植物为主体,运用无土栽培技术原理,以高分子材料等为载体和基质,应用物种间共生关系,充分利用水体空间生态位和营养生态位,从而建立高效人工生态系统,用以削减水体中的污染负荷。

3.A 4.B

【解析】3.设立黄(渤)海候鸟栖息地保护区主要目的是保护候鸟迁徙,维护生物多样性,A正确;扩大养殖规模、增加耕地面积、开设游乐场所会对湿地产生破坏,不是设立保护区的主要目的,BCD错误。故选A。

4.修复湿地,进行生态环境保护,与黄(渤)海候鸟栖息地保护区的设立理念相符合,B正确;陡坡开荒、围湖造田、竭泽而渔都不利于生态环境保护与可持续发展,与建立自然保护区的理念不符,ACD错误。故选B。

【点睛】自然保护区的作用有:①展示生态系统的原貌。②保护生物多样性。③保护天然的“物种基因库”。④科学研究的天然“实验室”。⑤进行公众教育的“博物馆”。⑥开展生态旅游的理想场所。⑦促进资源的永续利用和可持续发展。⑧维持生态系统平衡。

5.D 6.A 7.B

【解析】5.读图可知,大熊猫国家公园主要分布在陕西、甘肃、四川三省,公园没有集中连片分布,A错误;这些地区受寒潮冻害影响较小,但并不是完全没有,B错误;公园分布区主要以山地为主,C错误;山地海拔较高,相对高度差较大,受人类影响较小,生物多样性丰富,生态效益突出,D正确。故选D。

6.河流上游因地势起伏大,应该植树造林,保持水土,A正确;岷江上游退耕还草,是为了减轻水土流失,涵养水源,不是为了防风固沙,B错误;岷江上游人口较少,生态文明建设不应聚焦在垃圾分类、资源优化上,C错误;岷江上游水质较好,生态文明建设不需要聚焦在清淤治污、提升水质上,D错误。故选A。

7.自然保护区指国家或地区对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域,又叫就地保护,不是迁地保护,B错误,ACD正确。本题要求选择错误的选项,故选B。

【点睛】自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

8.D 9.C 10.B

【分析】8.依据材料和图示,种子库密度在土壤表层最多,在轻度放牧区8-12厘米深度的种子库密度大于4-8厘米,排除A;依据材料“土壤种子库是指存在于土壤表层的凋落物和土壤中全部存活种子的总和”,不是物种数量,排除B;依据图示,0-4厘米的土壤中,种子库密度最高,排除C;在图中可以看出,在禁牧区种子库数量总和最大,D正确。排除ABC,故选D。

9.依据材料和图示,该区域天然草坡退化严重的原因是过度放牧导致的草原退化,植被恢复压力大是因为该地区为干热河谷,降水较少,蒸发旺盛,生态环境较为脆弱,自然植被一旦被破坏很难得到治理和恢复,人工植被不能适应当地的自然环境。综上所述,①③④正确;排除ABD,故选C。

10.依据材料和图示,为加快干热河谷天然草原的合理利用,特别是为退化生态系统的恢复与重建,该团队还需获得当地植被的各自优势;对当地植被的丰富度进行调查,②③正确。物种相似度是指群落间或取样间植物种类组成的相似程度或相异程度。在该地区不能生存的植物及其相似种类也不能生存,对于当地植被的治理和恢复帮助不大,排除①;在干旱环境下,植被不可能出现分布均匀的情况,排除④。综上所述,排除ACD,故选B.

【点睛】植被在土壤形成上有重要作用。在不同的气候条件下,各种植被类型与土壤类型间也呈现出密切的关系。植被类型能直接影响土壤形成方向;同时,随着土壤性质的变化,又能促使植被类型发生变化。

11.B 12.A

【解析】11.甲地位于我国西北内陆地区,降水较少,气候干旱,植被稀少,容易出现土地荒漠化,B正确;该地气候干旱,降水少,森林分布少,湿地少,森林破坏、水土流失、湿地萎缩不是主要的生态问题,ACD错误。故选B。

12.乙地的年降水量为300~400毫米,处于农牧区过渡地区,过度农垦易导致荒漠化的产生。最合理的治理措施是退耕还草,恢复天然植被,A正确;由于水资源利用不合理引发土地荒漠化的地区应该采取的措施是合理利用水资源,由于过度樵采引起土地荒漠化的地区应该采取的措施是种植薪炭林和开发利用风能等新能源,与本题不符,BCD错误。故选A。

【点睛】中国治理荒漠化的措施和经验1、干旱、半干旱流沙地区飞机播种、设置沙障固沙、钻孔深栽等造林技术世界领先。宁夏中卫沙坡头采用草方格沙障。-方面可以增加地表粗糙度。削减风力;另-方面能截留水分,提高沙层含水量,有利于固沙植物的存活。2、恢复自然植被是防治荒漠化的有效措施。荒漠植物一般具有强大的耐早力,有的根系和地下茎特别发达,以便从土壤和岩隙间吸收水分;有的茎叶具有毛或细刺;或者退化无叶,以减少蒸腾;有的具有耐盐特性。3、 “三北"防护林被称为世界生态工程之最。

13.B 14.C

【解析】13.总体看,该地2000~2020年生态安全状况呈恶化趋势,除无棣县程度减轻之外,其他地区都不同程度加重了生态安全威胁,黄河三角洲属于陆地、河流、海洋的水陆交错地带,环境复杂,演替频繁,生态脆弱,①对;黄河三角洲地区属于河流堆积地貌,新生陆地没有经过环境演替的稳定变化,抗干扰能力弱,②对;黄河三角洲湿地遍布,黄河供给水资源多,生物量大,③错;黄河三角洲是重要的石油生产基地,资源开发影响生态环境,④对。综上,B对,ACD错。故选B。

14.油水井能够提取原油,关停会减少原油产量,影响能源安全,③对,但关停后减少了环境污染,保护了湿地环境,减轻了石油生产对水资源的污染,保护了湿地和水环境,①④对,关停拆除油水井并没有进行开荒耕种,而是恢复周边生态环境,②错。综上,C对,ABD错。故选C。

【点睛】生态安全是指生态系统的健康和完整情况。是人类在生产、生活和健康等方面不受生态破坏与环境污染等影响的保障程度,包括饮用水与食物安全、空气质量与绿色环境等基本要素。健康的生态系统是稳定的和可持续的,在时间上能够维持它的组织结构和自治,以及保持对胁迫的恢复力。反之,不健康的生态系统,是功能不完全或不正常的生态系统,其安全状况则处于受威胁之中。

15.A 16.D

【解析】15.①粮食生产的服务价值最大,应为农田;②在气候调节和生物多样性方面服务价值大,应为林地;③无生态系统服务价值,还会对环境造成负面影响,应为建设用地;④在水资源供给方面服务价值大,应为水域。综上所述,表中生态系统①至④依次是农田、林地、建设用地、水域,A正确,BCD错误。故选A。

16.两县位于南水北调中线工程取水点,对水质要求高,不适合大力发展网箱养殖业,A错误;发挥矿产资源优势,大力发展原材料工业可能加剧环境污染和生态破坏,B错误;加快山区林木培育,大力发展木材造纸业可能加剧环境污染(水污染)和生态破坏(水土流失),C错误;依托生态补偿机制,农旅融合助乡村振兴既能保护环境,又能促进乡村经济发展,D正确。故选D。

【点睛】生态补偿制度是以防止生态环境破坏、增强和促进生态系统良性发展为目的,以从事对生态环境产生或可能产生影响的生产、经营、开发、利用者为对象,以生态环境整治及恢复为主要内容,以经济调节为手段,以法律为保障的新型环境管理制度。

17.(1)原因:过度的渔业活动,鱼虾等食物减少;长江航运业的迅速发展,干扰了其独特的捕食和生活活动;大型水利工程建设以及长江水环境污染破坏了江豚赖以生存的水域环境。

(2)优势:长江故道保存了长江相似的生态环境(相似水质和水生生物条件),满足了长江江豚的需要;长江故道离现长江较近,迁地保护较为方便。

【分析】本题以长江江豚为背景材料,涉及生物濒危的原因与保护措施等相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息,调动与运用地理知识,区域认知与综合思维的核心素养。

【详解】(1)由材料可知,江豚主要分布在工业发达、交通繁忙的长江中下游,可从运输船、采砂船、水体污染等影响江豚栖息环境以及不合理捕捞和水利设施的建设等角度分析。长江干流繁忙的运输船只的噪声干扰;采砂船的误伤;滥捕乱捞和非法渔具的大量使用;生产生活污水排放,污染江豚栖息环境;水利设施的建设使江豚繁殖困难。

(2) 建立长江江豚迁地保护区的优势要说明天鹅洲故道适合江豚的生长,有适合的栖息空间、食物、干扰少等。长江河道,内有深槽、浅滩和自然岸线等江豚栖息的环境;故道处于自然保护区内,水质较好,鱼类等食物资源相对丰富;故道受航运发展、水利工程建设及过度捕捞等人为因素的干扰少,利于对江豚的跟踪监测和及时救助。

18.(1) 减小 向高海拔地区扩展

(2)建立野生动物廊道,确保活动区的连通性;在藏羚羊大规模季节性迁徙时,调整铁路运行时间与频次;减少铁路产生的污染对活动区的影响。

(3)铁路建设便于农产品运输,促进特色农业发展;加快物资流通,带动地区工业发展;促进旅游业、交通运输业等第三产业发展。促进劳动力由第一产业向第二、三产业转移,推动城市化发展。

【分析】本大题以青藏高原的城市扩展、青藏铁路与藏羚羊迁徙等为材料设置试题,涉及生物多样性、交通运输对区域社会经济发展的影响等相关知识点,考查学生对相关知识的掌握程度,获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,考查区域认知、综合思维等地理学科核心素养。

【详解】(1)在西部大开发战略推动下,青藏地区城镇化进程加快,城市建设面积增大。但低海拔地区,尤其河谷地区的耕地资源有限,生态效益突出,用于城市建设的土地资源有限;且随着社会经济的发展,资金和技术水平提高,城市土地逐步向高海拔地区扩展,海拔对青藏高原城市扩展的限制作用趋于减小。

(2)为减少铁路对藏羚羊活动区的影响,可建立野生动物廊道,确保活动区的连通性;此外,在藏羚羊大规模季节性迁徙时,可调整铁路运行时间与频次,为藏羚羊的迁徙留出足够的时间与空间;需减少铁路产生的污染对活动区的影响,保证藏羚羊活动区的良好生态环境。

(3)产业包括第一产业、第二产业、第三产业。城市化发展过程中,第一产业比重减小,第二产业、第三产业比重加大。因高寒的地理环境,青藏高原的种植业和牧业均具有特色,铁路建设便于农产品运输,促进特色农业发展;铁路开通后,有利于原料和产品的运输,可加快物资流通,带动地区工业发展;青藏高原自然景观具有独特的美学观赏性,铁路开通后,可促进旅游业、交通运输业等第三产业发展。当地第二产业、第三产业的发展,促进劳动力由第一产业向第二、三产业转移,推动了城市化发展。

19.(1)

分布不均,沿河流分布;河谷海拔较低,气温较高;地形较为平坦,易于城市建设;河流流经,生产生活用水充足;土层深厚,农业发展条件好。

(2)

谷地四周多山地,水汽不易扩散;谷地四周山地夜间辐射冷却快;受地形地势影响,冷空气沿着山坡下滑;暖湿空气被迫抬升,形成降水。

(3)

有利于减少水土流失,风力侵蚀,保护土壤,减少河流含沙量; 合理灌溉有利于减少水资源不合理利用;合理施肥防止土壤板结以及减少水体污染。

【分析】本题以湟水谷地及其附近示意图为材料,涉及城市区位因素、农业区位因素、热力环流等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识解决问题的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)由图可知,湟水谷地的城市分布不均匀,多沿河流分布。该区域位于青藏高原上,热量不足是当地主要制约性因素,河谷海拔相对较低,气温较高;河谷地区坡度较缓,地形较为平坦,易于城市建设;河流流经,水源充足,为生产生活用水提供充足的保障,有利于工农业的发展;有河流流经,沉积作用较强,土层深厚,农业发展条件好。

(2)形成降水的必要条件包括充足的水汽和遇冷的条件,水汽才可以凝结形成降水。湟水谷地位于河谷,河水的蒸发为空气中提供了充足的水汽,谷地四周多山地,水汽不易扩散,空气中水汽含量大;夜间山坡因辐射冷却降温速度快,空气收缩密度变大,受地形地势影响,冷空气沿着山坡下滑;迫使谷底暖湿空气抬升,水汽向上运动便遇冷凝结,从而形成降水。

(3)绿水管理是在流域上游采取保护性耕作、地表覆盖、梯田、陡坡退耕还林还草和合理灌溉施肥等措施进行生态管理和补偿,生态意义主要体现在:地表覆盖、梯田等措施能减少坡地失水和蒸发,防止降水导致坡地水土流失,减少风力侵蚀,保护土壤,减少河流含沙量;合理灌溉,提高灌溉水的利用率,有利于减少水资源不合理利用;合理施肥,增施有机肥,减少纯化学肥料施用量,防止土壤板结以及减少水体污染。

20.

有效的减少二氧化碳排放,通过其封存和储存碳的能力遏制气候变暖,维持湿地面积,保护地球的生物多样性,降低未来流行病发生的风险,为可持续发展奠定基础;构建绿色价值链,提高经济发展的韧性和可持续性,为社会可持续发展提供条件;短期来看,退耕还湿减少了粮食种植面积,导致粮食产量减少;长期来看,通过退耕,改善了生态环境,保障了粮食种植的环境,提高农业生产力,确保粮食安全。

【分析】本题主要是通过泥炭地的开发利用两种生产模式设置问题,考查退耕还湿对国家安全的影响、自然地理环境整体性的相关知识点,考查学生分析地理实际问题、综合思维解决问题的能力。

【详解】本题答题角度:从碳排放与环境安全、湿地与生态安全、湿地与水资源安全、耕地与粮食安全等方面作答。从其他方面作答,言之有理亦可。

层次要求:能提取材料信息进行具体分析;能结合区域特征进行辩证分析;能对不利方面进行思考,提出应对措施。

通过上题的数据可知,香蒲生产模式能够有效的减少二氧化碳排放量。其生产过程中,充分利用泥炭地来固碳,减少温室气体的排放,因此泥炭地是应对气候变化的重要土地资源,通过其封存和储存碳的能力遏制气候变暖,降低由全球气候变暖引起的极端天气事件造成的国家安全威胁。同时泥炭地是湿地环境,退耕还湿可以扩大湿地面积,保护地球生物资源,维持生物多样性,维持生态平衡,减少环境变化带来的疾病传播风险,降低未来流行病发生的风险,保障国家安全。退耕还湿可以扩大湿地面积,可以调蓄、净化地表水,减弱危害下游的洪水,在旱季又能提供水源,湿地对维持我国淡水储量和水质有重要贡献;香蒲生产模式在保护环境基础上,开发新资源,生产新材料,发展经济,促进湿地环境的经济可持续开发,构建绿色价值链,满足未来不断增长的资源需求。短期来看,三江平原是我国商品率最高的商品粮基地,我国的粮仓,因此退耕还湿会减少粮食种植面积,导致粮食产量减少,减弱国家粮食安全;但从长期来看,通过退耕还湿,转变发展模式,不仅可以改善生态环境,为我国农业可持续发展提供稳定的生态环境基础,同时湿地环境可以稳定土地的肥力,维持农业的生产力,确保粮食品质和营养,整体环境改善有利于粮食产量的稳定,保障粮食安全。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

厦门市的筼筜湖是全国美丽河湖优秀案例。筼筜湖水域面积1.7km2,曾经污染极为严重,通过生态浮床(植物种在浮于水面的床体上)等修复技术,从“鱼虾绝迹”蝶变为“白鹭伴舞”。图1是筼筜湖的位置示意图,图2是筼筜湖生态浮床景观。据此完成下面小题。

1.筼筜湖曾经污染严重的主要原因是( )

①接纳周边汇水,水质较差 ②水域较封闭,交换不充分

③全球气候变暖,蒸发加剧 ④水域面积小,自净能力弱

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

2.海马齿是筼筜湖生态浮床所选择的植物之一,主要原因是( )

A.浮力大 B.抗风浪 C.耐盐碱 D.生长慢

10月14日是2023年的第二个“世界候鸟日”,该日候鸟日的主题是“水:维持鸟类生命”。我国每年都会在候鸟南飞的时节采取了多重措施,加强对候鸟迁徙栖息地保护。2019年7月5日,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)获批入选《世界遗产名录》。该候鸟栖息地包含江苏盐城国家级自然保护区等五个保护区。据此完成下面小题。

3.设立黄(渤)海候鸟栖息地保护区主要目的是( )

A.维护生物多样性 B.扩大养殖规模 C.增加耕地面积 D.开设游乐场所

4.以下做法与黄(渤)海候鸟栖息地保护区的设立理念相符合的是( )

A.陡坡开荒 B.修复湿地 C.围湖造田 D.竭泽而渔

从1869年发现大熊猫,到2018年大熊猫国家公园管理局成立,149年来对于大熊猫的保护与研究,见证了中国生态文明建设的发展,创造了人与自然和谐共生的新时代。下图为大熊猫国家公园分布示意图。读图,完成下面小题。

5.大熊猫国家公园( )

A.地处陕、青、川三省,集中连片分布 B.气候较温暖湿润,没有寒潮冻害

C.以盆地、丘陵为主,建设难度较大 D.生物多样性丰富,生态效益突出

6.大熊猫国家公园岷山片区,地处岷江上游,在保护大熊猫的同时,生态文明建设还应聚焦在( )

A.植树造林,保持水土 B.退耕还草,防风固沙

C.垃圾分类,资源优化 D.清淤治污,提升水质

7.下列关于自然保护区功能的说法,错误的是( )

A.保护有代表性的自然生态系统 B.迁地保护濒危植物

C.就地保护濒危野生动植物 D.保护有特殊意义的自然遗迹

土壤种子库是指存在于土壤表层的凋落物和土壤中全部存活种子的总和,土壤种子库代表着草地的潜在恢复力。某高校研究团队对金沙江干热河谷天然草地土壤种子库的密度进行了研究。图示意该区域不同放牧强度下土壤种子库垂直分布状况。完成下面小题。

8.关于该区域不同放牧强度下种子库密度垂直分布状况说法正确的是( )

A.种子库密度随着土层深度的增加而减少

B.在重度放牧条件下,随着土层的加深,物种数量减少

C.在4~8cm土层中,种子库密度最高

D.随着放牧程度的减弱,种子库密度呈增加趋势

9.目前,该区域天然草坡退化严重,植被恢复压力大,主要原因有( )

①气候炎热干燥,水热矛盾突出②土壤疏松,生产力不高

③新生草本植物对环境的适应力差④载畜量大量增加

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

10.为加快干热河谷天然草原的合理利用,特别是为退化生态系统的恢复与重建提供理论依据,该团队还需优先获取哪些数据( )

①物种相似度②物种优势度③物种丰富度④物种均匀度

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

读我国西北地区部分区域图,据此完成下面小题。

11.图中甲地的生态问题主要为( )

A.森林破坏 B.土地荒漠化 C.水土流失 D.湿地萎缩

12.图中乙地的生态问题严重,治理和保护环境的最合理措施是( )

A.退耕还草 B.合理利用水资源 C.种植薪炭林 D.开发利用风能

2020年11月,位于黄河三角洲湿地的300口油水井(开采出的为油水混合物,需进行油水分离提纯原油)生产设施完成关停拆除,恢复周边生态环境,为生态环境让路。下图示意2000~2020年黄河三角洲部分县、区湿地生态安全状况空间分布。据此完成下列各题。

13.该地2000~2020年生态安全状况总体变化的原因是( )

①水陆交错地带,生态脆弱 ②新生陆地,环境抗干扰力弱

③水资源缺乏,湿地生物量小 ④资源开发量大,环境压力大

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.该区域关停部分油水井,对国家安全的影响是( )

①保护湿地及生物多样性,维护国家生态安全 ②开荒耕种,利于粮食安全

③石油资源开采量减少,影响国家能源安全 ④减轻水污染,保护水资源安全

A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

河南省西峡县和淅川县境内多山,矿产资源丰富,是南水北调中线工程取水点丹江口水库重要的水源蕴含地。下表为西峡县和淅川县土地的生态系统服务价值表(数值越大,价值越高)。据此,完成下面小题。

生态系统服务功能 ① ② ③ ④

粮食生产 0.91 0.28 0 0.80

水资源供给 -0.31 0.33 0 8.29

气候调节 0.39 6.27 0 2.29

净化环境 0.11 1.86 -0.99 5.55

生物多样性 0.14 2.32 0 2.55

15.表中生态系统①至④依次是( )

A.农田、林地、建设用地、水域 B.林地、农田、建设用地、水域

C.农田、水域、建设用地、林地 D.林地、水域、建设用地、农田

16.西峡县和淅川县的发展方向最合理的是( )

A.依托丰富的水资源,大力发展网箱养殖业

B.发挥矿产资源优势,大力发展原材料工业

C.加快山区林木培育,大力发展木材造纸业

D.依托生态补偿机制,农旅融合助乡村振兴

二、综合题

17.阅读图文资料,完成下列要求。

长江江豚(下左图)主要分布在长江中下游,食物以鱼虾为主,靠声呐来进行捕食和探路,现存于长江流域的江豚数量已经不足1000只,是国家一级保护动物。目前,我国已建成多个国家及省、市级长江江豚自然保护区,分别制定和实施不同的保护与管理措施。长江江豚迁地保护是比较科学、合理的保护措施,湖北天鹅洲长江故道江豚保护区(下右图)是重要的迁地保护区之一。

(1)从人类活动影响江豚栖息地角度,说明其濒危的原因。

(2)简析在长江故道建立江豚迁地保护区的优势。

18.阅读图文材料,完成下列问题。

在西部大开发的推动下,青藏高原的城市经历了快速的扩展过程。研究发现,青藏铁路高耸的路基对藏羚羊的季节性迁徙造成影响,区域社会经济的发展与脆弱的高原生态保护之间的矛盾日益突出。下左图为青藏高原部分地理事物分布示意图,下右图为青藏铁路沿线景观图。

(1)海拔对青藏高原城市扩展的限制作用趋于 (填“增大”、“减小”),由此指出其城市土地的扩展方向 。

(2)推测铁路建设对藏羚羊活动区变小,空间形态变得破碎化、形成割裂区,请提出合理的改进措施。

(3)从产业的角度,阐述铁路建设对青藏高原地区城市化发展的作用。

19.阅读材料,完成下列问题

材料一:湟水是黄河上游重要支流,流域地处黄土高原与青藏高原过渡区,海拔在1650-4898米之间,多夜雨现象,生态环境较为脆弱。下图为湟水流域示意图。

材料二:绿水管理是在流域上游采取保护性耕作、地表覆盖、梯田、陡坡退耕还林还草和合理灌溉施肥等措施进行生态管理和补偿,对流域生态保护具有重要意义。

(1)指出流域内城市的分布特征,并分析原因。

(2)从地形角度分析湟水谷地多夜雨的成因

(3)分析采取绿水管理措施对于流域生态保护的意义。

20.阅读图文资料,完成下列要求。

泥炭地约占全球陆地表面的3%,却储存了全球约1/3的土壤碳。泥炭地开发利用方式的不同会导致碳排放量的差异。下图示意泥炭地开发利用的两种生产模式(a和b)。

(假定:a模式产出的“畜产品”恰好可满足该模式需求;b模式中的“畜产品”与a模式中的等量,但从非泥炭地牧场中获取。)

我国三江平原某湿地保护区周边的大面积耕地曾经是泥炭沼泽,目前以种植粮食作物为主。结合图文资料,论述该地区在退耕还湿的过程中,借鉴香蒲生产模式可能对国家安全产生的影响。(要求:角度全面,逻辑清晰,表述准确。)

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D 2.C

【解析】1.筼筜湖承载周边汇水,成为城市生产、生活污水的受纳体,水质较差,①正确;湖区狭长,水体交换不充分,②正确;该地降水丰富,全球气候变暖,蒸发量对筼筜湖水量影响小,③错误;水域面积小,水环境容量小,水体自净能力弱,④正确,D正确,ABC错误。故选D。

2.生态浮床的植物种植于浮床床体上,不需要浮力大,A错误;据图,海马齿株体矮小,抗风浪作用小,B错误;赁笃湖与西海域有水道连接,湖水盐度较高,选择的植物需耐盐碱,C正确;生态浮床选择的植物需生长速度快,才能快速、大量吸收水体中的盐分和重金属,起到净化水质的作用,D错误。故选C。

【点睛】生态浮岛,又称人工浮床、生态浮床等。它是人工浮岛的一种,针对富营养化的水质,利用生态工程原理,降解水中的COD(化学需氧量)、氮和磷的含量。它以水生植物为主体,运用无土栽培技术原理,以高分子材料等为载体和基质,应用物种间共生关系,充分利用水体空间生态位和营养生态位,从而建立高效人工生态系统,用以削减水体中的污染负荷。

3.A 4.B

【解析】3.设立黄(渤)海候鸟栖息地保护区主要目的是保护候鸟迁徙,维护生物多样性,A正确;扩大养殖规模、增加耕地面积、开设游乐场所会对湿地产生破坏,不是设立保护区的主要目的,BCD错误。故选A。

4.修复湿地,进行生态环境保护,与黄(渤)海候鸟栖息地保护区的设立理念相符合,B正确;陡坡开荒、围湖造田、竭泽而渔都不利于生态环境保护与可持续发展,与建立自然保护区的理念不符,ACD错误。故选B。

【点睛】自然保护区的作用有:①展示生态系统的原貌。②保护生物多样性。③保护天然的“物种基因库”。④科学研究的天然“实验室”。⑤进行公众教育的“博物馆”。⑥开展生态旅游的理想场所。⑦促进资源的永续利用和可持续发展。⑧维持生态系统平衡。

5.D 6.A 7.B

【解析】5.读图可知,大熊猫国家公园主要分布在陕西、甘肃、四川三省,公园没有集中连片分布,A错误;这些地区受寒潮冻害影响较小,但并不是完全没有,B错误;公园分布区主要以山地为主,C错误;山地海拔较高,相对高度差较大,受人类影响较小,生物多样性丰富,生态效益突出,D正确。故选D。

6.河流上游因地势起伏大,应该植树造林,保持水土,A正确;岷江上游退耕还草,是为了减轻水土流失,涵养水源,不是为了防风固沙,B错误;岷江上游人口较少,生态文明建设不应聚焦在垃圾分类、资源优化上,C错误;岷江上游水质较好,生态文明建设不需要聚焦在清淤治污、提升水质上,D错误。故选A。

7.自然保护区指国家或地区对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域,又叫就地保护,不是迁地保护,B错误,ACD正确。本题要求选择错误的选项,故选B。

【点睛】自然保护区是指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

8.D 9.C 10.B

【分析】8.依据材料和图示,种子库密度在土壤表层最多,在轻度放牧区8-12厘米深度的种子库密度大于4-8厘米,排除A;依据材料“土壤种子库是指存在于土壤表层的凋落物和土壤中全部存活种子的总和”,不是物种数量,排除B;依据图示,0-4厘米的土壤中,种子库密度最高,排除C;在图中可以看出,在禁牧区种子库数量总和最大,D正确。排除ABC,故选D。

9.依据材料和图示,该区域天然草坡退化严重的原因是过度放牧导致的草原退化,植被恢复压力大是因为该地区为干热河谷,降水较少,蒸发旺盛,生态环境较为脆弱,自然植被一旦被破坏很难得到治理和恢复,人工植被不能适应当地的自然环境。综上所述,①③④正确;排除ABD,故选C。

10.依据材料和图示,为加快干热河谷天然草原的合理利用,特别是为退化生态系统的恢复与重建,该团队还需获得当地植被的各自优势;对当地植被的丰富度进行调查,②③正确。物种相似度是指群落间或取样间植物种类组成的相似程度或相异程度。在该地区不能生存的植物及其相似种类也不能生存,对于当地植被的治理和恢复帮助不大,排除①;在干旱环境下,植被不可能出现分布均匀的情况,排除④。综上所述,排除ACD,故选B.

【点睛】植被在土壤形成上有重要作用。在不同的气候条件下,各种植被类型与土壤类型间也呈现出密切的关系。植被类型能直接影响土壤形成方向;同时,随着土壤性质的变化,又能促使植被类型发生变化。

11.B 12.A

【解析】11.甲地位于我国西北内陆地区,降水较少,气候干旱,植被稀少,容易出现土地荒漠化,B正确;该地气候干旱,降水少,森林分布少,湿地少,森林破坏、水土流失、湿地萎缩不是主要的生态问题,ACD错误。故选B。

12.乙地的年降水量为300~400毫米,处于农牧区过渡地区,过度农垦易导致荒漠化的产生。最合理的治理措施是退耕还草,恢复天然植被,A正确;由于水资源利用不合理引发土地荒漠化的地区应该采取的措施是合理利用水资源,由于过度樵采引起土地荒漠化的地区应该采取的措施是种植薪炭林和开发利用风能等新能源,与本题不符,BCD错误。故选A。

【点睛】中国治理荒漠化的措施和经验1、干旱、半干旱流沙地区飞机播种、设置沙障固沙、钻孔深栽等造林技术世界领先。宁夏中卫沙坡头采用草方格沙障。-方面可以增加地表粗糙度。削减风力;另-方面能截留水分,提高沙层含水量,有利于固沙植物的存活。2、恢复自然植被是防治荒漠化的有效措施。荒漠植物一般具有强大的耐早力,有的根系和地下茎特别发达,以便从土壤和岩隙间吸收水分;有的茎叶具有毛或细刺;或者退化无叶,以减少蒸腾;有的具有耐盐特性。3、 “三北"防护林被称为世界生态工程之最。

13.B 14.C

【解析】13.总体看,该地2000~2020年生态安全状况呈恶化趋势,除无棣县程度减轻之外,其他地区都不同程度加重了生态安全威胁,黄河三角洲属于陆地、河流、海洋的水陆交错地带,环境复杂,演替频繁,生态脆弱,①对;黄河三角洲地区属于河流堆积地貌,新生陆地没有经过环境演替的稳定变化,抗干扰能力弱,②对;黄河三角洲湿地遍布,黄河供给水资源多,生物量大,③错;黄河三角洲是重要的石油生产基地,资源开发影响生态环境,④对。综上,B对,ACD错。故选B。

14.油水井能够提取原油,关停会减少原油产量,影响能源安全,③对,但关停后减少了环境污染,保护了湿地环境,减轻了石油生产对水资源的污染,保护了湿地和水环境,①④对,关停拆除油水井并没有进行开荒耕种,而是恢复周边生态环境,②错。综上,C对,ABD错。故选C。

【点睛】生态安全是指生态系统的健康和完整情况。是人类在生产、生活和健康等方面不受生态破坏与环境污染等影响的保障程度,包括饮用水与食物安全、空气质量与绿色环境等基本要素。健康的生态系统是稳定的和可持续的,在时间上能够维持它的组织结构和自治,以及保持对胁迫的恢复力。反之,不健康的生态系统,是功能不完全或不正常的生态系统,其安全状况则处于受威胁之中。

15.A 16.D

【解析】15.①粮食生产的服务价值最大,应为农田;②在气候调节和生物多样性方面服务价值大,应为林地;③无生态系统服务价值,还会对环境造成负面影响,应为建设用地;④在水资源供给方面服务价值大,应为水域。综上所述,表中生态系统①至④依次是农田、林地、建设用地、水域,A正确,BCD错误。故选A。

16.两县位于南水北调中线工程取水点,对水质要求高,不适合大力发展网箱养殖业,A错误;发挥矿产资源优势,大力发展原材料工业可能加剧环境污染和生态破坏,B错误;加快山区林木培育,大力发展木材造纸业可能加剧环境污染(水污染)和生态破坏(水土流失),C错误;依托生态补偿机制,农旅融合助乡村振兴既能保护环境,又能促进乡村经济发展,D正确。故选D。

【点睛】生态补偿制度是以防止生态环境破坏、增强和促进生态系统良性发展为目的,以从事对生态环境产生或可能产生影响的生产、经营、开发、利用者为对象,以生态环境整治及恢复为主要内容,以经济调节为手段,以法律为保障的新型环境管理制度。

17.(1)原因:过度的渔业活动,鱼虾等食物减少;长江航运业的迅速发展,干扰了其独特的捕食和生活活动;大型水利工程建设以及长江水环境污染破坏了江豚赖以生存的水域环境。

(2)优势:长江故道保存了长江相似的生态环境(相似水质和水生生物条件),满足了长江江豚的需要;长江故道离现长江较近,迁地保护较为方便。

【分析】本题以长江江豚为背景材料,涉及生物濒危的原因与保护措施等相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息,调动与运用地理知识,区域认知与综合思维的核心素养。

【详解】(1)由材料可知,江豚主要分布在工业发达、交通繁忙的长江中下游,可从运输船、采砂船、水体污染等影响江豚栖息环境以及不合理捕捞和水利设施的建设等角度分析。长江干流繁忙的运输船只的噪声干扰;采砂船的误伤;滥捕乱捞和非法渔具的大量使用;生产生活污水排放,污染江豚栖息环境;水利设施的建设使江豚繁殖困难。

(2) 建立长江江豚迁地保护区的优势要说明天鹅洲故道适合江豚的生长,有适合的栖息空间、食物、干扰少等。长江河道,内有深槽、浅滩和自然岸线等江豚栖息的环境;故道处于自然保护区内,水质较好,鱼类等食物资源相对丰富;故道受航运发展、水利工程建设及过度捕捞等人为因素的干扰少,利于对江豚的跟踪监测和及时救助。

18.(1) 减小 向高海拔地区扩展

(2)建立野生动物廊道,确保活动区的连通性;在藏羚羊大规模季节性迁徙时,调整铁路运行时间与频次;减少铁路产生的污染对活动区的影响。

(3)铁路建设便于农产品运输,促进特色农业发展;加快物资流通,带动地区工业发展;促进旅游业、交通运输业等第三产业发展。促进劳动力由第一产业向第二、三产业转移,推动城市化发展。

【分析】本大题以青藏高原的城市扩展、青藏铁路与藏羚羊迁徙等为材料设置试题,涉及生物多样性、交通运输对区域社会经济发展的影响等相关知识点,考查学生对相关知识的掌握程度,获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力,考查区域认知、综合思维等地理学科核心素养。

【详解】(1)在西部大开发战略推动下,青藏地区城镇化进程加快,城市建设面积增大。但低海拔地区,尤其河谷地区的耕地资源有限,生态效益突出,用于城市建设的土地资源有限;且随着社会经济的发展,资金和技术水平提高,城市土地逐步向高海拔地区扩展,海拔对青藏高原城市扩展的限制作用趋于减小。

(2)为减少铁路对藏羚羊活动区的影响,可建立野生动物廊道,确保活动区的连通性;此外,在藏羚羊大规模季节性迁徙时,可调整铁路运行时间与频次,为藏羚羊的迁徙留出足够的时间与空间;需减少铁路产生的污染对活动区的影响,保证藏羚羊活动区的良好生态环境。

(3)产业包括第一产业、第二产业、第三产业。城市化发展过程中,第一产业比重减小,第二产业、第三产业比重加大。因高寒的地理环境,青藏高原的种植业和牧业均具有特色,铁路建设便于农产品运输,促进特色农业发展;铁路开通后,有利于原料和产品的运输,可加快物资流通,带动地区工业发展;青藏高原自然景观具有独特的美学观赏性,铁路开通后,可促进旅游业、交通运输业等第三产业发展。当地第二产业、第三产业的发展,促进劳动力由第一产业向第二、三产业转移,推动了城市化发展。

19.(1)

分布不均,沿河流分布;河谷海拔较低,气温较高;地形较为平坦,易于城市建设;河流流经,生产生活用水充足;土层深厚,农业发展条件好。

(2)

谷地四周多山地,水汽不易扩散;谷地四周山地夜间辐射冷却快;受地形地势影响,冷空气沿着山坡下滑;暖湿空气被迫抬升,形成降水。

(3)

有利于减少水土流失,风力侵蚀,保护土壤,减少河流含沙量; 合理灌溉有利于减少水资源不合理利用;合理施肥防止土壤板结以及减少水体污染。

【分析】本题以湟水谷地及其附近示意图为材料,涉及城市区位因素、农业区位因素、热力环流等相关知识点,考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识解决问题的能力,体现区域认知、综合思维的学科素养。

【详解】(1)由图可知,湟水谷地的城市分布不均匀,多沿河流分布。该区域位于青藏高原上,热量不足是当地主要制约性因素,河谷海拔相对较低,气温较高;河谷地区坡度较缓,地形较为平坦,易于城市建设;河流流经,水源充足,为生产生活用水提供充足的保障,有利于工农业的发展;有河流流经,沉积作用较强,土层深厚,农业发展条件好。

(2)形成降水的必要条件包括充足的水汽和遇冷的条件,水汽才可以凝结形成降水。湟水谷地位于河谷,河水的蒸发为空气中提供了充足的水汽,谷地四周多山地,水汽不易扩散,空气中水汽含量大;夜间山坡因辐射冷却降温速度快,空气收缩密度变大,受地形地势影响,冷空气沿着山坡下滑;迫使谷底暖湿空气抬升,水汽向上运动便遇冷凝结,从而形成降水。

(3)绿水管理是在流域上游采取保护性耕作、地表覆盖、梯田、陡坡退耕还林还草和合理灌溉施肥等措施进行生态管理和补偿,生态意义主要体现在:地表覆盖、梯田等措施能减少坡地失水和蒸发,防止降水导致坡地水土流失,减少风力侵蚀,保护土壤,减少河流含沙量;合理灌溉,提高灌溉水的利用率,有利于减少水资源不合理利用;合理施肥,增施有机肥,减少纯化学肥料施用量,防止土壤板结以及减少水体污染。

20.

有效的减少二氧化碳排放,通过其封存和储存碳的能力遏制气候变暖,维持湿地面积,保护地球的生物多样性,降低未来流行病发生的风险,为可持续发展奠定基础;构建绿色价值链,提高经济发展的韧性和可持续性,为社会可持续发展提供条件;短期来看,退耕还湿减少了粮食种植面积,导致粮食产量减少;长期来看,通过退耕,改善了生态环境,保障了粮食种植的环境,提高农业生产力,确保粮食安全。

【分析】本题主要是通过泥炭地的开发利用两种生产模式设置问题,考查退耕还湿对国家安全的影响、自然地理环境整体性的相关知识点,考查学生分析地理实际问题、综合思维解决问题的能力。

【详解】本题答题角度:从碳排放与环境安全、湿地与生态安全、湿地与水资源安全、耕地与粮食安全等方面作答。从其他方面作答,言之有理亦可。

层次要求:能提取材料信息进行具体分析;能结合区域特征进行辩证分析;能对不利方面进行思考,提出应对措施。

通过上题的数据可知,香蒲生产模式能够有效的减少二氧化碳排放量。其生产过程中,充分利用泥炭地来固碳,减少温室气体的排放,因此泥炭地是应对气候变化的重要土地资源,通过其封存和储存碳的能力遏制气候变暖,降低由全球气候变暖引起的极端天气事件造成的国家安全威胁。同时泥炭地是湿地环境,退耕还湿可以扩大湿地面积,保护地球生物资源,维持生物多样性,维持生态平衡,减少环境变化带来的疾病传播风险,降低未来流行病发生的风险,保障国家安全。退耕还湿可以扩大湿地面积,可以调蓄、净化地表水,减弱危害下游的洪水,在旱季又能提供水源,湿地对维持我国淡水储量和水质有重要贡献;香蒲生产模式在保护环境基础上,开发新资源,生产新材料,发展经济,促进湿地环境的经济可持续开发,构建绿色价值链,满足未来不断增长的资源需求。短期来看,三江平原是我国商品率最高的商品粮基地,我国的粮仓,因此退耕还湿会减少粮食种植面积,导致粮食产量减少,减弱国家粮食安全;但从长期来看,通过退耕还湿,转变发展模式,不仅可以改善生态环境,为我国农业可持续发展提供稳定的生态环境基础,同时湿地环境可以稳定土地的肥力,维持农业的生产力,确保粮食品质和营养,整体环境改善有利于粮食产量的稳定,保障粮食安全。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页