5.2《边城(节选)》同步练习卷(含解析)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 5.2《边城(节选)》同步练习卷(含解析)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 67.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-04-28 21:13:53 | ||

图片预览

文档简介

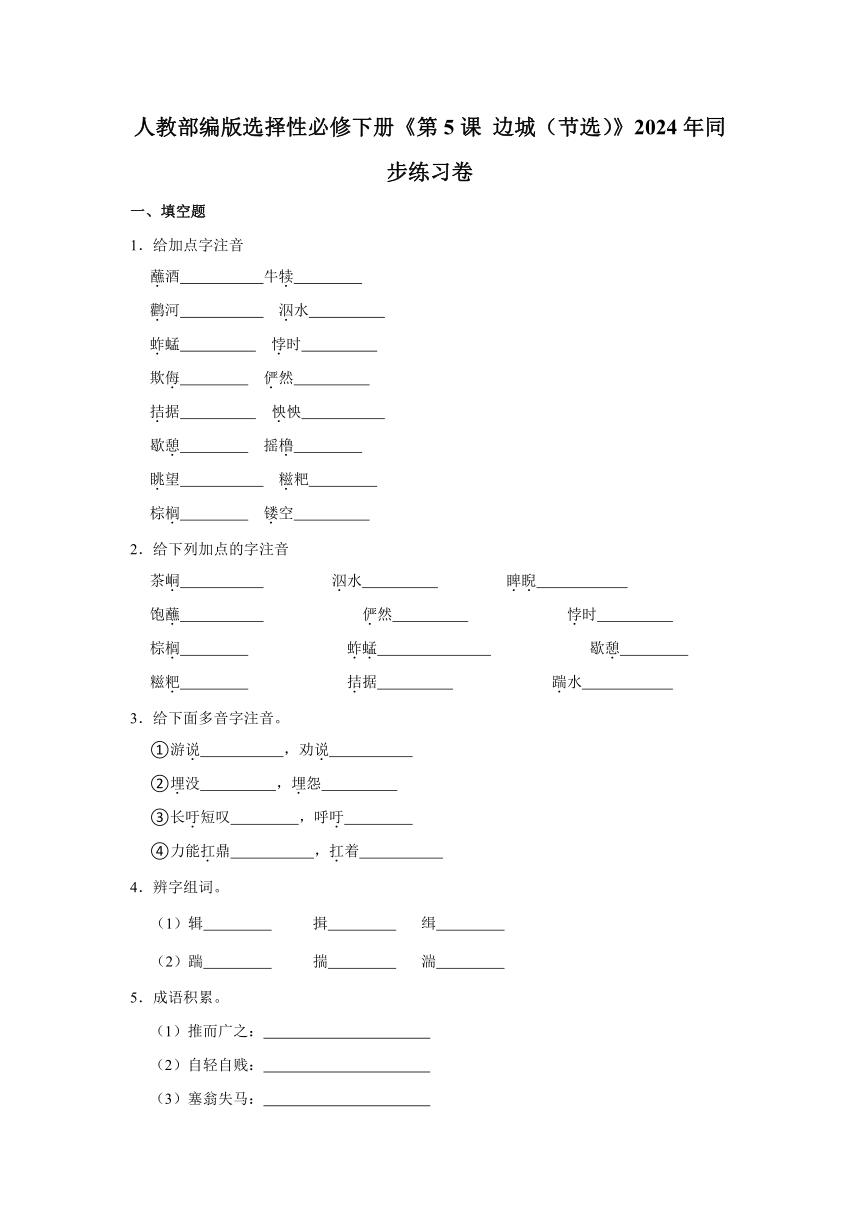

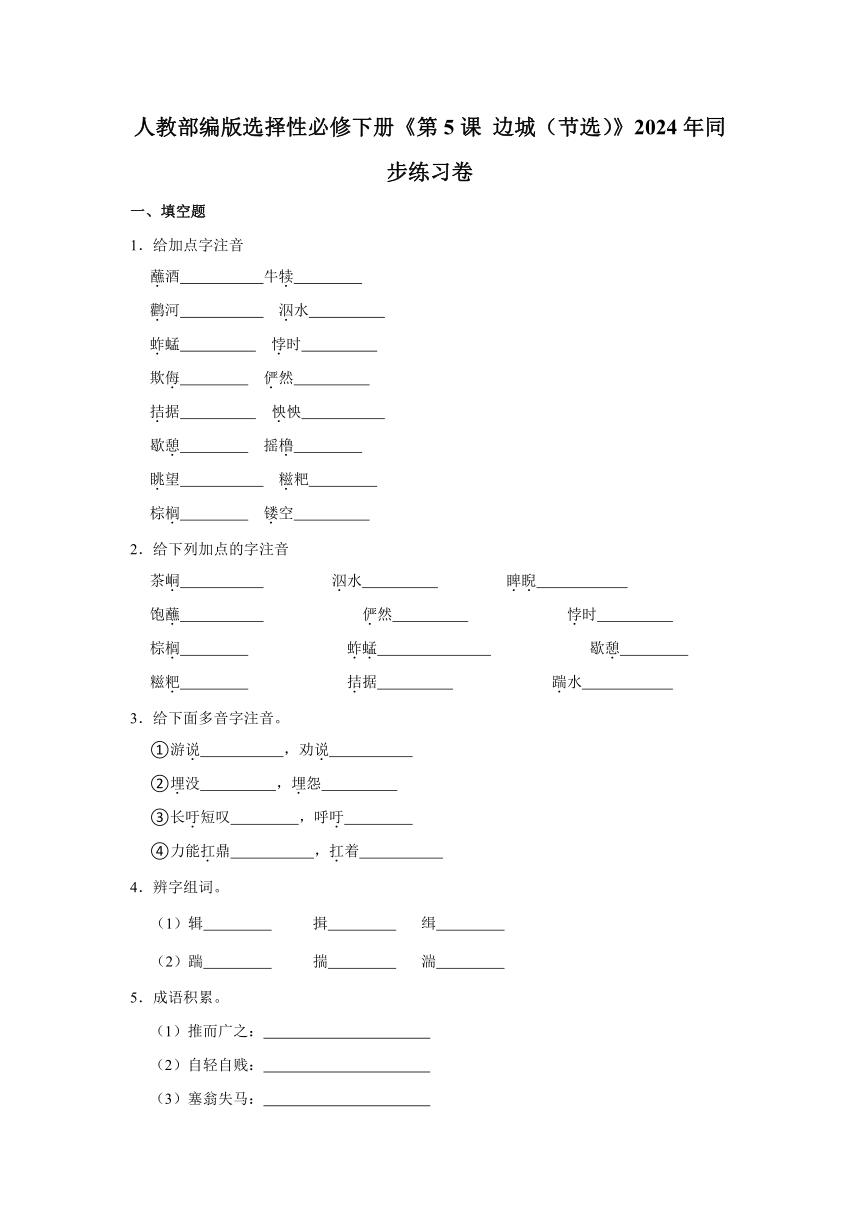

人教部编版选择性必修下册《第5课 边城(节选)》2024年同步练习卷

一、填空题

1.给加点字注音

蘸酒 牛犊

鹳河 泅水

蚱蜢 悖时

欺侮 俨然

拮据 怏怏

歇憩 摇橹

眺望 糍粑

棕榈 镂空

2.给下列加点的字注音

茶峒 泅水 睥睨

饱蘸 俨然 悖时

棕榈 蚱蜢 歇憩

糍粑 拮据 踹水

3.给下面多音字注音。

①游说 ,劝说

②埋没 ,埋怨

③长吁短叹 ,呼吁

④力能扛鼎 ,扛着

4.辨字组词。

(1)辑 揖 缉

(2)踹 揣 湍

5.成语积累。

(1)推而广之:

(2)自轻自贱:

(3)塞翁失马:

(4)如有所失:

(5)出言无状:

(6)平淡无奇:

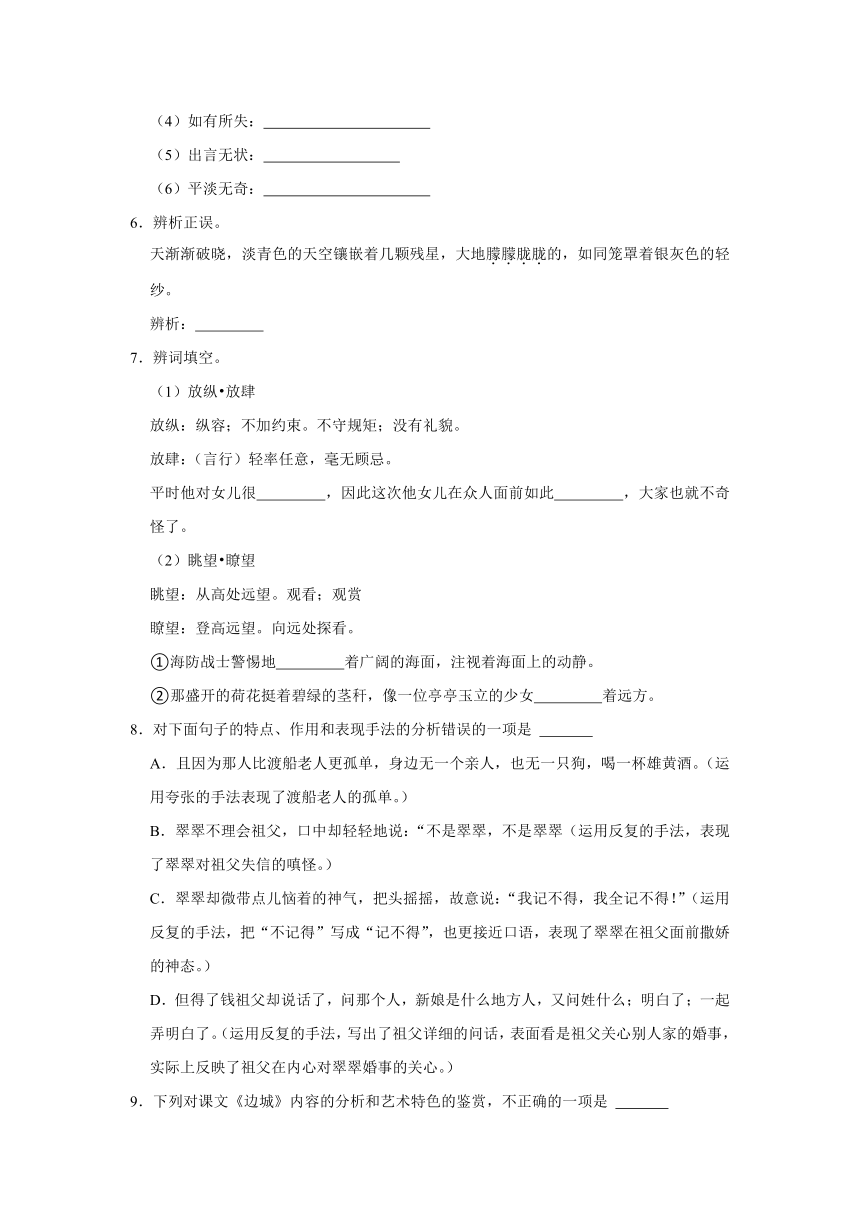

6.辨析正误。

天渐渐破晓,淡青色的天空镶嵌着几颗残星,大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。

辨析:

7.辨词填空。

(1)放纵 放肆

放纵:纵容;不加约束。不守规矩;没有礼貌。

放肆:(言行)轻率任意,毫无顾忌。

平时他对女儿很 ,因此这次他女儿在众人面前如此 ,大家也就不奇怪了。

(2)眺望 瞭望

眺望:从高处远望。观看;观赏

瞭望:登高远望。向远处探看。

①海防战士警惕地 着广阔的海面,注视着海面上的动静。

②那盛开的荷花挺着碧绿的茎秆,像一位亭亭玉立的少女 着远方。

8.对下面句子的特点、作用和表现手法的分析错误的一项是

A.且因为那人比渡船老人更孤单,身边无一个亲人,也无一只狗,喝一杯雄黄酒。(运用夸张的手法表现了渡船老人的孤单。)

B.翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠(运用反复的手法,表现了翠翠对祖父失信的嗔怪。)

C.翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:“我记不得,我全记不得!”(运用反复的手法,把“不记得”写成“记不得”,也更接近口语,表现了翠翠在祖父面前撒娇的神态。)

D.但得了钱祖父却说话了,问那个人,新娘是什么地方人,又问姓什么;明白了;一起弄明白了。(运用反复的手法,写出了祖父详细的问话,表面看是祖父关心别人家的婚事,实际上反映了祖父在内心对翠翠婚事的关心。)

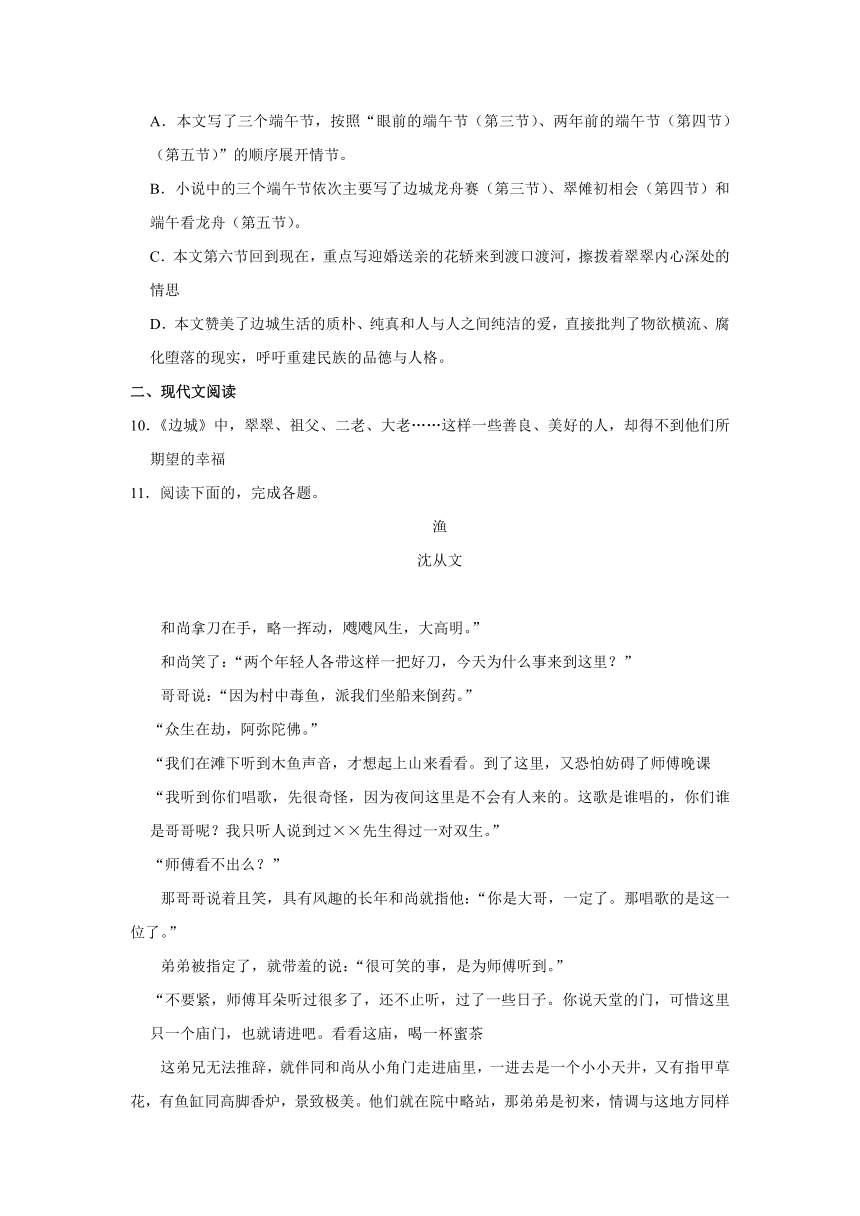

9.下列对课文《边城》内容的分析和艺术特色的鉴赏,不正确的一项是

A.本文写了三个端午节,按照“眼前的端午节(第三节)、两年前的端午节(第四节)(第五节)”的顺序展开情节。

B.小说中的三个端午节依次主要写了边城龙舟赛(第三节)、翠傩初相会(第四节)和端午看龙舟(第五节)。

C.本文第六节回到现在,重点写迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,擦拨着翠翠内心深处的情思

D.本文赞美了边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱,直接批判了物欲横流、腐化堕落的现实,呼吁重建民族的品德与人格。

二、现代文阅读

10.《边城》中,翠翠、祖父、二老、大老……这样一些善良、美好的人,却得不到他们所期望的幸福

11.阅读下面的,完成各题。

渔

沈从文

和尚拿刀在手,略一挥动,飕飕风生,大高明。”

和尚笑了:“两个年轻人各带这样一把好刀,今天为什么事来到这里?”

哥哥说:“因为村中毒鱼,派我们坐船来倒药。”

“众生在劫,阿弥陀佛。”

“我们在滩下听到木鱼声音,才想起上山来看看。到了这里,又恐怕妨碍了师傅晚课

“我听到你们唱歌,先很奇怪,因为夜间这里是不会有人来的。这歌是谁唱的,你们谁是哥哥呢?我只听人说到过××先生得过一对双生。”

“师傅看不出么?”

那哥哥说着且笑,具有风趣的长年和尚就指他:“你是大哥,一定了。那唱歌的是这一位了。”

弟弟被指定了,就带羞的说:“很可笑的事,是为师傅听到。”

“不要紧,师傅耳朵听过很多了,还不止听,过了一些日子。你说天堂的门,可惜这里只一个庙门,也就请进吧。看看这庙,喝一杯蜜茶

这弟兄无法推辞,就伴同和尚从小角门走进庙里,一进去是一个小小天井,又有指甲草花,有鱼缸同高脚香炉,景致极美。他们就在院中略站,那弟弟是初来,情调与这地方同样有诗意,就说:“真是好地方

“那里的事。地方小,不太肮脏就是了。我一个人在这里,无事栽一点花草,今年倒不错,你瞧,恐怕全要倒了。”

和尚为指点南瓜看,到后几人就进了佛堂,师傅的住处在佛堂左边,很洒脱的坐到工夫粗糙的大木椅上,喝着和尚特制款客的蜜茶。

谈了一会。把乌鸡河作中心,凡是两族过去许多故事皆谈到了,有些为这两个年轻人不知道,谈得两个年轻人非常满意。并且,从和尚方面,不多言语。他们到后又谈到乌鸡河沿岸的女人……和尚所知道太多,正象知道太多

当这两个弟兄起身与和尚告辞时,还定下了后一回约。两个年轻人一前一后的下了山,不到一会就到了近河的高岸了。

月色如银,一切都显得美丽和平。风景因夜静而转凄清,这时天上正降着薄露。那弟弟轻轻吹着口哨,故意从此一大石上跃过彼一大石,不久仍然就到了船边。

弟弟到船上取酒取肉,手摸着已凝着湿露的铜锣,才想到不知定时香是否还在燃。过去一看,那弟弟就同岸上的哥哥说:“香熄了,还剩三盘

“那末看星,姊妹星从北方现出,是三更子正,还早!”

“远天好象有风。”

“不要紧,风从南方过去,云在东

“你瞧,星子全在眫眼!”

“是咧,不要紧。”

阿哥说着也走近船边了,用手扶着船头一枝篙,摇荡着,好坐。”

那弟弟不同意,到底这人心上天真较多,他要把酒拿到河滩大石上去喝,他们一面在石上喝酒,一面拔刀割麂肉吃,嘴与葫芦嘴相接咕嘟咕嘟向肚中灌。

天气忽然变了。一葫芦酒两人还未喝完,先见东方小小的云,这时已渐扯渐阔

“天气坏下来了,怎么办?”

“我们应当在此等候,我想半夜决不会落雨。”

“恐怕无星子,看不出时间。”

“那有鸡叫。听鸡叫三更,就倒药下水。”

“我怕有雨。”

“有雨也总要到天明时,这时也应当快转三更了。”

“……”

“怎么?”

“我想若是落了雨,不如坐船下去,告他们

“你瞧,这哪里会落雨?你瞧月亮,那么明朗。”

那哥哥,抬头对月出神,过了一会,他说他知道我们的仇人,同父亲也认识。”

“我们为什么忘了问他俗姓。”

“那他随便说说也得。”

“他还说唱歌,那和尚年青时可不知做了些什么坏事,直到了这样一把年纪,还讲究这些事情!”

……

把和尚作中心,谈到后来,那一葫芦酒完了,远处什么地方听到鸡叫了。

鸡叫只一声,则还不可信,应当来回叫,先是一处,到后各处远地方都有了回唱,还不曾见到那星子。弟弟说:“幸而好,今夜天气仍然是好的。鸡叫了

“不行,还早得很,星子还不出来!”

“把船撑到河中去不好么?”

“星子还不出,到时星子会出的。”

那作弟弟的,虽然听到哥哥说这样话,但酒肉已经告罄

他看了一会汤汤流去的水,又抬起头来看天上的星。

这时风已全息了。山上的木鱼声亦已寂然无闻。虽远处的鸡与近身荒滩上的虫,声音皆无一时停止,但因此并不显出这世界是醒着。一切光景只能说如梦如幻尚仿佛可得其一二

过一会,两人脱了衣,把一切东西放到滩上干处,那弟弟就先下水,推着船尾前进,用脚拍水,身后的浪花照到月光下皆如银子。

不久候在下游的人就听到炮声了,本来是火把已经熄了的,于是全重新点燃了,人人低声呐喊,有如赴敌,姊妹星刚刚发现。过了一小时左右,吴家弟兄已在乌鸡河下游深可及膝的水中,勇敢如昔年战士,在月光下挥刀撩砍水面为药所醉的水蛇,篓中无一成绩。

关于报仇,关于女人恋爱,都不是今夜的事,到天明以前,就得到许多鱼回家,他只得一束憔悴的花。

下过药的乌鸡河,直到第二天,还有小孩子在浅滩上捡拾鱼虾。这事情每年有一次

作于一九二九年(节选有删改)

(1)下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是

A.长年和尚轻松地猜测出说笑的人是大哥,唱歌的是弟弟,可见兄弟俩虽然是“双生”相近,性格有异。

B.“那弟弟轻轻吹着口哨,在哥哥身后追随”,“这事自然仍然是他胜利了”,也暗示了弟弟的率性天真。

C.兄弟俩观测到“天气坏下来”,害怕“落了雨”,“涨了水可惜这一船药”,担忧自己二人出力不讨好。

D.“那吴家年青一点的汉子,他只得一束憔悴的花”,暗示了弟弟与众不同的追求、执著和信念

(2)下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是

A.小说设计精巧,开始写兄弟俩忙里偷闲,造访寺庙,增加了小说的历史感,也为表达主题作了铺垫。

B.小说运用对话描写,着力描绘两幅场景,极富特色,又设置了悬念,埋下伏笔

C.小说语言质朴清新运用了最物描写,描绘了月色如银、美丽和平的夜晚,展示了一幅幽美撩人的湘西画卷。

D.小说风格别致,既有引人入胜的故事情节,又有诗歌般的意境,给读者以无限美的遐想。

(3)和尚是作者精心设计的人物,作者塑造着这一形象有何用意?

(4)有人认为,该小说所写的渔事既有过去族间械斗的痕迹,又有新的特点,请结合具体内容,加以分析。

12.(1)从第三部分一、二段来看,《边城》中的人们生活在一个怎样的环境中?

(2)小说为什么刻画端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的盛大场面?

(3)翠翠与傩送初次见面的情形是怎样的?从中我们可以看出他们二人怎样的特点?

(4)“大鱼来咬了你”这样的话在小说中反复出现,请思考作者这样安排有着怎样的用意。

(5)简要分析爷爷与翠翠的关系。

(6)简要概括爷爷与乡邻之间的关系。

(7)作者为什么要把边城湘西普通人的生活写得如此美好?

13.阅读《边城》第五部分的第二段,思考这一段中场面描写有什么作用。

14.阅读下面文字,完成下列各题。

大团圆

鲁迅

老头子和气的问道,“你还有什么话说么?”

阿Q一想,没有话,便回答说

于是一个长衫人物拿了一张纸,并一支笔送到阿Q的面前,要将笔塞在他手里。阿Q这时很吃惊,这回是初次。他正不知怎样拿;那人却又指着一处地方教他画花押。

“我……我……不认得字。”阿Q一把抓住了笔,惶恐而且惭愧的说。

“那么,便宜你,画一个圆圈!”

阿Q要画圆圈了,那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上,阿Q伏下去,立志要画得圆,但这可恶的笔不但很沉重,刚刚一抖一抖的几乎要合缝,却又向外一耸

阿Q正羞愧自己画得不圆,那人却不计较,早已掣了纸笔去

他第二次进了栅栏,倒也并不十分懊恼。他以为人生天地之间,大约本来有时要抓进抓出,惟有圈而不圆,却是他“行状”上的一个污点。但不多时也就释然了

阿Q第三次抓出栅栏门的时候,便是举人老爷睡不着的那一夜的明天的上午了。他到了大堂,上面还坐着照例的光头老头子

老头子很和气的问道,“你还有什么话么?”

阿Q一想,没有话,便回答说

许多长衫和短衫人物,忽然给他穿上一件洋布的白背心,上面有些黑字。阿Q很气苦:因为这很像是带孝,同时又被一直抓出衙门外去了。

阿Q被抬上了一辆没有篷的车,几个短衣人物也和他同坐在一处。这车立刻走动了,前面是一班背着洋炮的兵们和团丁,后面怎样,阿Q没有见。但他突然觉到了:这岂不是去杀头么?他一急,耳朵里喤的一声,似乎发昏了。然而他又没有全发昏,有时却也泰然;他意思之间,大约本来有时也未免要杀头的。

他还认得路,于是有些诧异了:怎么不向着法场走呢?他不知道这是在游街,在示众。但即使知道也一样,大约本来有时也未免要游街要示众罢了。他省悟了,这是绕到法场去的路,全跟着蚂蚁似的人,而在无意中,伊原来在城里做工了。阿Q忽然很羞愧自己没志气:竟没有唱几句戏。他的思想仿佛旋风似的在脑里一回旋:《小孤孀上坟》欠堂皇,《龙虎斗》里的“悔不该……”也太乏

他同时想手一扬,才记得这两手原来都捆着,于是“手执钢鞭”也不唱了。

“过了二十年又是一个……”阿Q在百忙中,“无师自通”的说出半句从来不说的话。

“好!!!”从人丛里,便发出豺狼的嗥叫一般的声音来。

车子不住的前行,阿Q在喝采声中,轮转眼睛去看吴妈,却只是出神的看着兵们背上的洋炮。

阿Q于是再看那些喝采的人们。

这刹那中,他的思想又仿佛旋风似的在脑里一回旋了。四年之前,他曾在山脚下遇见一只饿狼,要吃他的肉。他那时吓得几乎要死,幸而手里有一柄斫柴刀,支持到未庄;可是永远记得那狼眼睛,闪闪的像两颗鬼火,似乎远远的来穿透了他的皮肉。而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了,不但已经咀嚼了他的话,并且还要咀嚼他皮肉以外的东西

这些眼睛们似乎连成一气,已经在那里咬他的灵魂。

“救命,……”

然而阿Q没有说。他早就两眼发黑,耳朵里嗡的一声,觉得全身仿佛微尘似的迸散了。至于当时的影响,因为终于没有追赃,他全家都号啕了。其次是赵府,被不好的革命党剪了辫子,而且又破费了二十千的赏钱,他们便渐渐的都发生了遗老的气味。至于舆论,在未庄是无异议,被枪毙便是他的坏的证据:不坏又何至于被枪毙呢?而城里的舆论却不佳,他们多半不满足;而且那是怎样的一个可笑的死囚呵,游了那么久的街

(选自鲁迅《呐喊》,有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.精神胜利法贯穿阿Q的一生,他就要被处决了,还在用精神胜利法使自己忘记苦楚

B.作者着力刻画阿Q画圆圈时的心理活动和一系列言行,旨在运用场面描写揭示他的精神麻木与愚昧,以及他对自己罪行的忏悔。

C.人丛中的吴妈并未关注囚车中的阿Q,“却只是出神的看着兵们背上的洋炮”,可见吴妈也是一位麻木而缺乏同情心的看客。

D.阿Q死后,举人老爷赵府的反应和未庄、城里的舆论交织在一起,构成了典型的社会环境

(2)结合全文,分析文中“狼”的含义。

(3)小说这一章为什么命名为“大团圆”?请结合作品进行分析。

三、语言文字应用

15.找出下列句子的错误之处并修改。

沈从文与诺贝尔文学奖失之交臂的原因是因为诺贝尔奖只颁授给在世的人。

病因:

请修改:

参考答案与试题解析

一、填空题

1.【分析】本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

【解答】答案:

zhàn dú guàn qiú zhà bèi wǔ yǎn jié yàng qì lǔ tiào cí lǘ lòu

【点评】注意常见多音字、形似字的读音,侧重两个方面:

(1)容易读错的字,包括形近而音不同的字和声旁已不代表读音的字;

(2)多音多义字,音随义移。对多音字的把握,掌握“音随意转”的原则:①注意从词语含义上区别;②注意从词性上区别;③注意通过书面语与口头语的不同记忆;④注意记少不记多;⑤记住一下常考的字音。吃不准的情况下,可多考虑从词语具体意义以及词语的词性角度入手解决问题。

2.【分析】本题考查学生对字音的辨识,基本上是我们平时常见的但易错的字。所以平时一定要注意积累,要记忆准确。答题时我们可以根据词义来辨别,也可以根据词性来辨别。

【解答】故答案为:

dòng;qiú nì;yǎn;lǘ; qì;jié。

【点评】我们在平时的学习和复习中要读准字音,写准汉字,养成良好的习惯,并注意积累常见的易混淆字和易读错的字。

3.【分析】本题考查学生对字音的辨识,基本上是我们平时常见的但易错的字。所以平时一定要注意积累,要记忆准确。答题时我们可以根据词义来辨别,也可以根据词性来辨别。

【解答】故答案为:

①shuì;shuō

②mái;mán

③xū;yù

④gāng;káng

【点评】我们在平时的学习和复习中要读准字音,写准汉字,养成良好的习惯,并注意积累常见的易混淆字和易读错的字。

4.【分析】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为识记A。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

【解答】答案:

(1)编辑 作揖

(2)踹踏 揣摩

【点评】同音字的类型:

1.音同形似,即读音相同,形状也相似。

例如:“松弛”的“弛”与“奔驰”的“驰”,读音完全相同,形状相近而意义不同,极易用错。还有“品尝”的“尝”与“赔偿”的“偿”、“嘹亮”的“嘹”与“撩拨”的“撩”,都属这类情况。

2.音同形异,即读音相同,形状不同。

例如:“贡品”与“供品”、“法制”与“法治”,这几组词由于读音相同,在实际运用中极易张冠李戴,导致失误。

5.【分析】本题考查成语的理解能力,高考能力层级E。该类题目比较简单,平时要勤于积累,多了解成语背后的故事。

【解答】故答案为:

(1)推展开来而且把它扩大;也指从一件事情推及其它。

(2)自己看不起自己。多指自己降低身份。

(3)比喻虽然暂时遭受损失,却也许因此得到好处。

(4)好像丢失了什么似的,形容心神不安的样子。

(5)指说话放肆,没有礼貌。

(6)指事物或诗文平平常常,没有吸引人的地方。

【点评】做题时要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

6.【分析】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力,高考能力层级E。做题时要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

【解答】朦朦胧胧:人意识不十分清晰或事物界限不清。正确。

故答案为:正确。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

7.【分析】本题考查的是字义、词义辨析。解答本题只要根据语境对词义进行分析,看是否适合语境的要求,选出正确的答案即可。

【解答】根据题干中放纵和放肆的意思,可以知道“平时他对女儿很……”,不加约束;“他女儿在众人面前如此……”,此处应该填“放嗣”,可知“海防战士警惕地……着广阔的海面”,应该填“瞭望”。

故答案为:

(1)放纵 放肆

(2)瞭望 眺望

【点评】近义词辨析“四看”法:①看词义,从词义的轻重、范围的大小、词义的侧重点等方面来辨析近义词;②看搭配,从词语搭配对象和适用对象来辨析近义词;③看色彩,从词语的感彩和语体色彩的区别来辨析近义词;④看语法,看词语在句子中作什么成分,有什么样的语法功能。

8.【分析】本题考查学生对相关句子的特点、作用和表现手法的分析能力。答题时要读懂题干涉及的句子,仔细比对各个选项的说法,正确选择。

【解答】A.“运用夸张的手法表现了渡船老人的孤单”错误。用“衬托”的手法写出“那人”的孤单。

故选:A。

答案:

A

【点评】解答对文本赏析的选择题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点,只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。②放回原文,查对正误。特别是在时间、地点,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在,对似是而非处,要有借题解文的意识。

9.【分析】本题考查学生对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力,答题时要整体把握文本内容,结合相关语境分析各个选项表述的正误,作出正确的选择。

【解答】D.“直接批判了物欲横流,呼吁重建民族的品德与人格”中“直接批判”分析错误。

故选:D。

答案:

D

【点评】解答对文本赏析的选择题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点,只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。②放回原文,查对正误。特别是在时间、地点,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在,对似是而非处,要有借题解文的意识。

二、现代文阅读

10.【分析】本题考查学生分析文本内容,把握文本表达的基本能力。解答时要结合文本细致分析,重点把握,准确理解。

【解答】《边城》是沈从文“湘西世界”理想人生的集中代表,也体现了他的文学理想,而且是一个爱情悲剧。在作者看来、祖父、二老的命运是自然的安排。当地民风如此。作者用诗化的抒情手法表现了这一生活。

答案:

作者一方面在思索“湘西世界”“常态”的同时,另一方面已预测到“湘西世界”无法挽回的历史命运,象征一个原始而古老的湘西的终结。

【点评】《边城》是沈从文创作的中篇小说,首次出版于1934年。

该小说以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

该小说入选20世纪中文小说100强,排名第二位,仅次于鲁迅的《呐喊》。

11.【分析】(1)本题考查分析作品内容的能力。解答该题首先结合文章筛选出相关的内容信息,然后将选择项的信息与原文中的信息一一比对,判断正确与否。

(2)本题考查分析作品艺术特色的能力。解答该题首先结合文章筛选出相关的内容信息,然后将选择项的信息与原文中的信息一一比对,判断正确与否。

(3)本题考查分析作品中次要人物的作用。分析人物的作用,要抓住人物对主要人物的作用,对表达主题的作用;其次要概括出这个人物的具体事件,理顺该人物在情节发展中的作用。

(4)本题考查分析作品的深层意蕴的能力。解答该题可以抓住缩写事件,然后结合文本主题进行分析。

【解答】(1)C.从小说“因为村中毒鱼,兄弟两担心的是这一船“药”被雨水淋湿,故“担忧自己二人出力不讨好”分析错误。

(2)B.“又设置了悬念,推动情节发展”表述有误。文中并无悬念设置。故选B。

(3)和尚是作者精心设计的人物,分析这一形象的用意,然后分析。把乌鸡河作中心,有些为这两个年轻人不知道,谈得两个年轻人非常满意,从和尚方面,正象知道太多,抬头对月出神,忽然说:‘山上那和尚倒不错,同父亲也认识’”“‘他还说唱歌,直到了这样一把年纪,还讲究这些事情,通过这些内容可以看出和尚的大致经历,过去族间争斗的历史。

(4)根据文章内容“不久候在下游的人就听到炮声了,本来是火把已经熄了的,沿河数里皆火把照耀,有如赴敌,姊妹星刚刚发现”,吴家弟兄已在乌鸡河下游深可及膝的水中。那哥哥,在月光下挥刀撩砍水面为药所醉的水蛇,这句话凸显了过去族间械斗残酷的痕迹,直到第二天。这事情每年有一次,实写了现在渔事的热闹景象。所以,又有新的特点。

答案:

(1)C

(2)B

(3)①他是乌鸡河的见证,过去族间争斗的历史,凸显和平的主题、现皈依佛门的经历。

(4)①“人人低声呐喊,犹如赴敌”“那哥哥。②“就得到许多鱼回家”“这事情每年有一次。③“似乎”虚写了过去族间的械斗,虚实相映。

【点评】本题属于小说阅读,对小说阅读的考查一般从分析综合,鉴赏评价,探究三方面进行考查,小说阅读的关键是熟读文本,在理解文本的基础上完成各题,这就需要我们阅读时认真分析文本,认真分析所给的题目,按照题目要求作答。

12.【分析】本题考查对课文内容的理解能力,平时应该认真阅读课文,分析其中的内容,体悟所表达的情感与内涵。

【解答】(1)“一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生”;“不至于受战争停顿,相对太平,偏僻,中国外侮入侵,战乱频仍,但湘西边城却是一派太平盛世的景象,人民也莫不安分乐生”,实写边城,为边城营造了一种令人神往的世外桃源的境界。

(2)详细地介绍赛龙舟的风俗。表现了边城人所向披靡的无限生命活力,没有谁计较功劳大小,个个“都显出这一船合作努力的光荣”。“这一天军官,莫不在税关前看热闹”“好事的军人,必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮”、军民同乐的和谐氛围,故事发生的背景,不仅湘西有。抢鸭的游戏也有深厚的文化内涵,为下文描写翠翠和傩送的爱情埋下伏笔。

(3)“你个悖时砍脑壳的!”,傩送的一片好心无端被翠翠误会了。傩送迎头一顿臭骂,不仅不发火,这就是所谓的“爱”,他没有丢下翠翠一个人在河边。

(4)“水里大鱼来咬了你”,粗一看,“水里”没有“咬人”的“大鱼”呀,大鱼即是傩送,傩送就是“大鱼”呀!”这里傩送说:“回头水里大鱼来咬了你”,我捉住你,我咬了你﹣﹣通过精妙的前后呼应,心心相印。

(5)从文中“人太多了,站在这里看,我到别处去有点事情?”“翠翠还是不离开码头,同她一起回家”“听说是祖父派来的,爷孙二人相依为命、照顾,你怎么不答应我?”,爷爷不理解情窦初开的翠翠!二人有代沟和隔阂。

(6)可从文中找出和爷爷交往的那些人及描写片段,从中可以体会人情美,揭示了边城人的人际关系:邻里之情。小说给我们展示了湘西至真至纯的民风。这就是作者营造的“世外桃源”,这就是作者心目中的理想世界,他们身上充满着人情味和闪耀着人性美的光辉。

(7)小说《边城》中的人物基本上都拥有诚实、勇敢、真诚的优美品格。比如说老船夫将摆渡当作是自己的天职,从未收取过客的财务,老船夫也想方设法超量的回报、正直大气。在《边城》所创造的社会中,天保兄弟都爱上了翠翠,真正的爱情是与金钱、名利无关的,但当自己的幸福与他人产生矛盾时,成人之美,他们以一种健康自然的生命形式,让读者都为之动容,而这样淳朴的民风也在一代一代的传承和发扬。

答案:

(1)民风淳朴、地点僻远、极具地域特色的如桃花源一样优美的生活环境。

(2)①端午节的龙舟比赛和捉鸭游戏,印证了这里的民风淳朴,作者让小说的主要人物翠翠、顺顺、傩送等人相继出场,为下文展开故事。②边城的端午节又极具地域色彩。

(3)①翠翠对傩送的初次印象并不好,误以为傩送是个“轻薄男子”;在她知道是傩送派人送她回家时。傩送根本不认识翠翠;挨了翠翠的骂,仍派人把翠翠送回去、可爱(回答时的神情“轻轻的”“悖时砍脑壳的”),心里又吃惊又害羞,默默的随了那火把走去”),热情开朗(动作。

(4)“大鱼来咬了你”这样的话在小说中出现了四次,是作者的巧妙安排,有如下深度解读:“鱼”成了爱情的象征物。从此,傩送的一句“大鱼来咬了你”在翠翠的心中扎下了根,难以解脱,使故事情节连贯紧凑,使翠翠的情感倾向愈加明朗化,让读者体会人物的内心活动。

(5)①爷爷非常疼爱翠翠。比如看赛龙舟时。②翠翠关心爷爷,翠翠说:“人大了就应当守船呢”“人老了应当歇憩,已经想着替爷爷守船了。如爷爷不能准确理解翠翠的心思。

(6)爷爷与乡邻之间是非常纯朴的友好关系。①爷爷与“老熟人”:“且因为那人比渡船老人更孤单,也无一只狗,喝一杯雄黄酒”“两人一面谈些端午旧事,不到一会。”两个寂寞的老人,端午节,他们却找了个清净之地,自由自在,来个一醉方休。②爷爷与过渡人:过渡人要给钱,但他还是领了这份情、粽子给爷爷。

(7)①作者描写的湘西,自然风光秀丽,人们不讲等级,人与人之间真诚相待。祖父对孙女的爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德,也是为了状写湘西人的心灵之明净,都隐含着作者对现实生活中古老的美德,以及对现代文明物欲泛滥的批判、健康,“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明”。

【点评】《边城》是沈从文的代表作,入选20世纪中文小说100强,排名第二位,仅次于鲁迅的《呐喊》。它以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

13.【分析】本题考查学生分析文本内容,把握文本表达的基本能力。解答时要结合文本细致分析,重点把握,准确理解。

【解答】翠翠天真善良、温柔清纯,对外公关心备至,她就幻想出逃让外公去寻她,又为外公担心起来。她爱上了傩送。节选部分以后,她又矢志不渝地等待着心上人的归来。爷爷保有着中国传统的美德。为翠翠的亲事操心担忧。在生活上,不让翠翠坐热石头;在感情上尽力体谅翠翠的心思、说笑话。

答案:

一是进一步给读者展示了茶峒的民俗风情,二是与翠翠的感觉形成对比,却也引不起她的兴趣,突出了翠翠对二老的留恋之情。

【点评】《边城》是沈从文创作的中篇小说,首次出版于1934年。该小说以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

14.【分析】(1)本题考查学生对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。答题时要通读文本,结合相关内容仔细比对各个选项,做出正确的判断了选择。

(2)本题考查学生对小说中相关形象含义的分析鉴赏能力。答题时要通读文本,找到相关的描写,结合相关语句的含义和小说的主题来分析其含义。

(3)本题考查对小说章节命名的原因的探究能力,答题时要全面把握小说的内容和主旨,结合具体内容进行分析。

【解答】(1)B.“运用场面描写”“以及他对自己罪行的忏悔”错误。“场面描写”应为“细节描写”,说明阿Q没有对自己的罪行表达出忏悔之意。

(2)首先,“狼”指真实的狼,他曾在山脚下遇见一只饿狼,要吃他的肉”“可是永远记得那狼眼睛,闪闪的像两颗鬼火。其次,便发出豺狼的嗥叫一般的声音来”可以看出,“而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了,不但已经咀嚼了他的话,那么。再次,就会触及当时黑暗的社会、麻木。

(3)“大团圆”这个命名在这里是反讽的手法。阿Q糊里糊涂地被当作“革命党”被杀,更可悲的是、麻木,他们像“狼”一样要噬咬人的灵魂,甚至根本没有效果。所以,我们看到的是辛酸,是愚昧。

答案:

(1)B

(2)①真实的狼,它有又凶又怯的眼睛。②狼似的看客,眼睛又钝又锋利。③更恶毒的狼是黑暗的制度和腐朽的文化。

(3)①小说以阿Q之死的悲剧告终,却以“大团圆”为题,增加了悲剧色彩,革命不彻底,反讽革命又回到了原点。③当时的社会人心离散冷漠,是以一个人的悲剧映射无数人相似的悲剧,貌似的“大团圆”。

【点评】分析标题字词。就是从理解文章标题关键词的本义、字面义入手,联系文章内容,得出标题的深层含义或作用。

分析标题修辞。也就是从理解文章标题的修辞手法入手,联系文章的人物形象及隐含的情感来理解标题的含义或作用。

看内容主旨。从文章的写作内容、作者感情、主题思想入手,分析标题揭示的思想内容。

三、语言文字应用

15.【分析】辨析并修改病句,能力层级为表达运用E.解答此类题,需要在理解句意的基础上,熟练掌握《考试大纲》明确提出的六种常见病句类型,即语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱、表意不明、不合逻辑。

【解答】答案:

(病因:)句式杂糅,“原因是因为”两句式杂糅。

(请修改:)沈从文与诺贝尔文学奖失之交臂是因为诺贝尔奖只颁授给在世的人。

【点评】句式杂糅的类型:

①两个句式的杂糅

例如:高速公路上交通事故的主要原因是司机违反交通规则或操作不当造成的,交通部门要加强安全宣传,提高司机的安全意识。(“主要原因是……”和“是……造成的”两个句式杂糅,去掉其中一个即可)

②两个句子的粘连

例如:作为生物进化的直观而形象的证据,1861年在德国索伦霍芬附近的朗恩艾特罕出土了第一具始祖鸟化石成了尽人皆知的最为著名的化石。(句子结构杂糅,“出土……化石”和“成了……化石”两句话“拼装”在了一起,使整个句子的句子成分不再是“一套”,以致结构混乱,将“出土”后的“了”改为“的”)

一、填空题

1.给加点字注音

蘸酒 牛犊

鹳河 泅水

蚱蜢 悖时

欺侮 俨然

拮据 怏怏

歇憩 摇橹

眺望 糍粑

棕榈 镂空

2.给下列加点的字注音

茶峒 泅水 睥睨

饱蘸 俨然 悖时

棕榈 蚱蜢 歇憩

糍粑 拮据 踹水

3.给下面多音字注音。

①游说 ,劝说

②埋没 ,埋怨

③长吁短叹 ,呼吁

④力能扛鼎 ,扛着

4.辨字组词。

(1)辑 揖 缉

(2)踹 揣 湍

5.成语积累。

(1)推而广之:

(2)自轻自贱:

(3)塞翁失马:

(4)如有所失:

(5)出言无状:

(6)平淡无奇:

6.辨析正误。

天渐渐破晓,淡青色的天空镶嵌着几颗残星,大地朦朦胧胧的,如同笼罩着银灰色的轻纱。

辨析:

7.辨词填空。

(1)放纵 放肆

放纵:纵容;不加约束。不守规矩;没有礼貌。

放肆:(言行)轻率任意,毫无顾忌。

平时他对女儿很 ,因此这次他女儿在众人面前如此 ,大家也就不奇怪了。

(2)眺望 瞭望

眺望:从高处远望。观看;观赏

瞭望:登高远望。向远处探看。

①海防战士警惕地 着广阔的海面,注视着海面上的动静。

②那盛开的荷花挺着碧绿的茎秆,像一位亭亭玉立的少女 着远方。

8.对下面句子的特点、作用和表现手法的分析错误的一项是

A.且因为那人比渡船老人更孤单,身边无一个亲人,也无一只狗,喝一杯雄黄酒。(运用夸张的手法表现了渡船老人的孤单。)

B.翠翠不理会祖父,口中却轻轻地说:“不是翠翠,不是翠翠(运用反复的手法,表现了翠翠对祖父失信的嗔怪。)

C.翠翠却微带点儿恼着的神气,把头摇摇,故意说:“我记不得,我全记不得!”(运用反复的手法,把“不记得”写成“记不得”,也更接近口语,表现了翠翠在祖父面前撒娇的神态。)

D.但得了钱祖父却说话了,问那个人,新娘是什么地方人,又问姓什么;明白了;一起弄明白了。(运用反复的手法,写出了祖父详细的问话,表面看是祖父关心别人家的婚事,实际上反映了祖父在内心对翠翠婚事的关心。)

9.下列对课文《边城》内容的分析和艺术特色的鉴赏,不正确的一项是

A.本文写了三个端午节,按照“眼前的端午节(第三节)、两年前的端午节(第四节)(第五节)”的顺序展开情节。

B.小说中的三个端午节依次主要写了边城龙舟赛(第三节)、翠傩初相会(第四节)和端午看龙舟(第五节)。

C.本文第六节回到现在,重点写迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,擦拨着翠翠内心深处的情思

D.本文赞美了边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱,直接批判了物欲横流、腐化堕落的现实,呼吁重建民族的品德与人格。

二、现代文阅读

10.《边城》中,翠翠、祖父、二老、大老……这样一些善良、美好的人,却得不到他们所期望的幸福

11.阅读下面的,完成各题。

渔

沈从文

和尚拿刀在手,略一挥动,飕飕风生,大高明。”

和尚笑了:“两个年轻人各带这样一把好刀,今天为什么事来到这里?”

哥哥说:“因为村中毒鱼,派我们坐船来倒药。”

“众生在劫,阿弥陀佛。”

“我们在滩下听到木鱼声音,才想起上山来看看。到了这里,又恐怕妨碍了师傅晚课

“我听到你们唱歌,先很奇怪,因为夜间这里是不会有人来的。这歌是谁唱的,你们谁是哥哥呢?我只听人说到过××先生得过一对双生。”

“师傅看不出么?”

那哥哥说着且笑,具有风趣的长年和尚就指他:“你是大哥,一定了。那唱歌的是这一位了。”

弟弟被指定了,就带羞的说:“很可笑的事,是为师傅听到。”

“不要紧,师傅耳朵听过很多了,还不止听,过了一些日子。你说天堂的门,可惜这里只一个庙门,也就请进吧。看看这庙,喝一杯蜜茶

这弟兄无法推辞,就伴同和尚从小角门走进庙里,一进去是一个小小天井,又有指甲草花,有鱼缸同高脚香炉,景致极美。他们就在院中略站,那弟弟是初来,情调与这地方同样有诗意,就说:“真是好地方

“那里的事。地方小,不太肮脏就是了。我一个人在这里,无事栽一点花草,今年倒不错,你瞧,恐怕全要倒了。”

和尚为指点南瓜看,到后几人就进了佛堂,师傅的住处在佛堂左边,很洒脱的坐到工夫粗糙的大木椅上,喝着和尚特制款客的蜜茶。

谈了一会。把乌鸡河作中心,凡是两族过去许多故事皆谈到了,有些为这两个年轻人不知道,谈得两个年轻人非常满意。并且,从和尚方面,不多言语。他们到后又谈到乌鸡河沿岸的女人……和尚所知道太多,正象知道太多

当这两个弟兄起身与和尚告辞时,还定下了后一回约。两个年轻人一前一后的下了山,不到一会就到了近河的高岸了。

月色如银,一切都显得美丽和平。风景因夜静而转凄清,这时天上正降着薄露。那弟弟轻轻吹着口哨,故意从此一大石上跃过彼一大石,不久仍然就到了船边。

弟弟到船上取酒取肉,手摸着已凝着湿露的铜锣,才想到不知定时香是否还在燃。过去一看,那弟弟就同岸上的哥哥说:“香熄了,还剩三盘

“那末看星,姊妹星从北方现出,是三更子正,还早!”

“远天好象有风。”

“不要紧,风从南方过去,云在东

“你瞧,星子全在眫眼!”

“是咧,不要紧。”

阿哥说着也走近船边了,用手扶着船头一枝篙,摇荡着,好坐。”

那弟弟不同意,到底这人心上天真较多,他要把酒拿到河滩大石上去喝,他们一面在石上喝酒,一面拔刀割麂肉吃,嘴与葫芦嘴相接咕嘟咕嘟向肚中灌。

天气忽然变了。一葫芦酒两人还未喝完,先见东方小小的云,这时已渐扯渐阔

“天气坏下来了,怎么办?”

“我们应当在此等候,我想半夜决不会落雨。”

“恐怕无星子,看不出时间。”

“那有鸡叫。听鸡叫三更,就倒药下水。”

“我怕有雨。”

“有雨也总要到天明时,这时也应当快转三更了。”

“……”

“怎么?”

“我想若是落了雨,不如坐船下去,告他们

“你瞧,这哪里会落雨?你瞧月亮,那么明朗。”

那哥哥,抬头对月出神,过了一会,他说他知道我们的仇人,同父亲也认识。”

“我们为什么忘了问他俗姓。”

“那他随便说说也得。”

“他还说唱歌,那和尚年青时可不知做了些什么坏事,直到了这样一把年纪,还讲究这些事情!”

……

把和尚作中心,谈到后来,那一葫芦酒完了,远处什么地方听到鸡叫了。

鸡叫只一声,则还不可信,应当来回叫,先是一处,到后各处远地方都有了回唱,还不曾见到那星子。弟弟说:“幸而好,今夜天气仍然是好的。鸡叫了

“不行,还早得很,星子还不出来!”

“把船撑到河中去不好么?”

“星子还不出,到时星子会出的。”

那作弟弟的,虽然听到哥哥说这样话,但酒肉已经告罄

他看了一会汤汤流去的水,又抬起头来看天上的星。

这时风已全息了。山上的木鱼声亦已寂然无闻。虽远处的鸡与近身荒滩上的虫,声音皆无一时停止,但因此并不显出这世界是醒着。一切光景只能说如梦如幻尚仿佛可得其一二

过一会,两人脱了衣,把一切东西放到滩上干处,那弟弟就先下水,推着船尾前进,用脚拍水,身后的浪花照到月光下皆如银子。

不久候在下游的人就听到炮声了,本来是火把已经熄了的,于是全重新点燃了,人人低声呐喊,有如赴敌,姊妹星刚刚发现。过了一小时左右,吴家弟兄已在乌鸡河下游深可及膝的水中,勇敢如昔年战士,在月光下挥刀撩砍水面为药所醉的水蛇,篓中无一成绩。

关于报仇,关于女人恋爱,都不是今夜的事,到天明以前,就得到许多鱼回家,他只得一束憔悴的花。

下过药的乌鸡河,直到第二天,还有小孩子在浅滩上捡拾鱼虾。这事情每年有一次

作于一九二九年(节选有删改)

(1)下列对小说思想内容的分析与概括,不正确的一项是

A.长年和尚轻松地猜测出说笑的人是大哥,唱歌的是弟弟,可见兄弟俩虽然是“双生”相近,性格有异。

B.“那弟弟轻轻吹着口哨,在哥哥身后追随”,“这事自然仍然是他胜利了”,也暗示了弟弟的率性天真。

C.兄弟俩观测到“天气坏下来”,害怕“落了雨”,“涨了水可惜这一船药”,担忧自己二人出力不讨好。

D.“那吴家年青一点的汉子,他只得一束憔悴的花”,暗示了弟弟与众不同的追求、执著和信念

(2)下列对小说艺术特点的理解与鉴赏,不正确的一项是

A.小说设计精巧,开始写兄弟俩忙里偷闲,造访寺庙,增加了小说的历史感,也为表达主题作了铺垫。

B.小说运用对话描写,着力描绘两幅场景,极富特色,又设置了悬念,埋下伏笔

C.小说语言质朴清新运用了最物描写,描绘了月色如银、美丽和平的夜晚,展示了一幅幽美撩人的湘西画卷。

D.小说风格别致,既有引人入胜的故事情节,又有诗歌般的意境,给读者以无限美的遐想。

(3)和尚是作者精心设计的人物,作者塑造着这一形象有何用意?

(4)有人认为,该小说所写的渔事既有过去族间械斗的痕迹,又有新的特点,请结合具体内容,加以分析。

12.(1)从第三部分一、二段来看,《边城》中的人们生活在一个怎样的环境中?

(2)小说为什么刻画端午节热闹的龙舟比赛、捉鸭游戏和人们争相观看的盛大场面?

(3)翠翠与傩送初次见面的情形是怎样的?从中我们可以看出他们二人怎样的特点?

(4)“大鱼来咬了你”这样的话在小说中反复出现,请思考作者这样安排有着怎样的用意。

(5)简要分析爷爷与翠翠的关系。

(6)简要概括爷爷与乡邻之间的关系。

(7)作者为什么要把边城湘西普通人的生活写得如此美好?

13.阅读《边城》第五部分的第二段,思考这一段中场面描写有什么作用。

14.阅读下面文字,完成下列各题。

大团圆

鲁迅

老头子和气的问道,“你还有什么话说么?”

阿Q一想,没有话,便回答说

于是一个长衫人物拿了一张纸,并一支笔送到阿Q的面前,要将笔塞在他手里。阿Q这时很吃惊,这回是初次。他正不知怎样拿;那人却又指着一处地方教他画花押。

“我……我……不认得字。”阿Q一把抓住了笔,惶恐而且惭愧的说。

“那么,便宜你,画一个圆圈!”

阿Q要画圆圈了,那手捏着笔却只是抖。于是那人替他将纸铺在地上,阿Q伏下去,立志要画得圆,但这可恶的笔不但很沉重,刚刚一抖一抖的几乎要合缝,却又向外一耸

阿Q正羞愧自己画得不圆,那人却不计较,早已掣了纸笔去

他第二次进了栅栏,倒也并不十分懊恼。他以为人生天地之间,大约本来有时要抓进抓出,惟有圈而不圆,却是他“行状”上的一个污点。但不多时也就释然了

阿Q第三次抓出栅栏门的时候,便是举人老爷睡不着的那一夜的明天的上午了。他到了大堂,上面还坐着照例的光头老头子

老头子很和气的问道,“你还有什么话么?”

阿Q一想,没有话,便回答说

许多长衫和短衫人物,忽然给他穿上一件洋布的白背心,上面有些黑字。阿Q很气苦:因为这很像是带孝,同时又被一直抓出衙门外去了。

阿Q被抬上了一辆没有篷的车,几个短衣人物也和他同坐在一处。这车立刻走动了,前面是一班背着洋炮的兵们和团丁,后面怎样,阿Q没有见。但他突然觉到了:这岂不是去杀头么?他一急,耳朵里喤的一声,似乎发昏了。然而他又没有全发昏,有时却也泰然;他意思之间,大约本来有时也未免要杀头的。

他还认得路,于是有些诧异了:怎么不向着法场走呢?他不知道这是在游街,在示众。但即使知道也一样,大约本来有时也未免要游街要示众罢了。他省悟了,这是绕到法场去的路,全跟着蚂蚁似的人,而在无意中,伊原来在城里做工了。阿Q忽然很羞愧自己没志气:竟没有唱几句戏。他的思想仿佛旋风似的在脑里一回旋:《小孤孀上坟》欠堂皇,《龙虎斗》里的“悔不该……”也太乏

他同时想手一扬,才记得这两手原来都捆着,于是“手执钢鞭”也不唱了。

“过了二十年又是一个……”阿Q在百忙中,“无师自通”的说出半句从来不说的话。

“好!!!”从人丛里,便发出豺狼的嗥叫一般的声音来。

车子不住的前行,阿Q在喝采声中,轮转眼睛去看吴妈,却只是出神的看着兵们背上的洋炮。

阿Q于是再看那些喝采的人们。

这刹那中,他的思想又仿佛旋风似的在脑里一回旋了。四年之前,他曾在山脚下遇见一只饿狼,要吃他的肉。他那时吓得几乎要死,幸而手里有一柄斫柴刀,支持到未庄;可是永远记得那狼眼睛,闪闪的像两颗鬼火,似乎远远的来穿透了他的皮肉。而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了,不但已经咀嚼了他的话,并且还要咀嚼他皮肉以外的东西

这些眼睛们似乎连成一气,已经在那里咬他的灵魂。

“救命,……”

然而阿Q没有说。他早就两眼发黑,耳朵里嗡的一声,觉得全身仿佛微尘似的迸散了。至于当时的影响,因为终于没有追赃,他全家都号啕了。其次是赵府,被不好的革命党剪了辫子,而且又破费了二十千的赏钱,他们便渐渐的都发生了遗老的气味。至于舆论,在未庄是无异议,被枪毙便是他的坏的证据:不坏又何至于被枪毙呢?而城里的舆论却不佳,他们多半不满足;而且那是怎样的一个可笑的死囚呵,游了那么久的街

(选自鲁迅《呐喊》,有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.精神胜利法贯穿阿Q的一生,他就要被处决了,还在用精神胜利法使自己忘记苦楚

B.作者着力刻画阿Q画圆圈时的心理活动和一系列言行,旨在运用场面描写揭示他的精神麻木与愚昧,以及他对自己罪行的忏悔。

C.人丛中的吴妈并未关注囚车中的阿Q,“却只是出神的看着兵们背上的洋炮”,可见吴妈也是一位麻木而缺乏同情心的看客。

D.阿Q死后,举人老爷赵府的反应和未庄、城里的舆论交织在一起,构成了典型的社会环境

(2)结合全文,分析文中“狼”的含义。

(3)小说这一章为什么命名为“大团圆”?请结合作品进行分析。

三、语言文字应用

15.找出下列句子的错误之处并修改。

沈从文与诺贝尔文学奖失之交臂的原因是因为诺贝尔奖只颁授给在世的人。

病因:

请修改:

参考答案与试题解析

一、填空题

1.【分析】本题主要考查识记并辨析现代汉语中常见汉字的读音的能力。解答本题时,要结合平时所积累字音知识及相关技巧进行辨析,尤其是对多音字的辨析,要结合词义、词性进行。

【解答】答案:

zhàn dú guàn qiú zhà bèi wǔ yǎn jié yàng qì lǔ tiào cí lǘ lòu

【点评】注意常见多音字、形似字的读音,侧重两个方面:

(1)容易读错的字,包括形近而音不同的字和声旁已不代表读音的字;

(2)多音多义字,音随义移。对多音字的把握,掌握“音随意转”的原则:①注意从词语含义上区别;②注意从词性上区别;③注意通过书面语与口头语的不同记忆;④注意记少不记多;⑤记住一下常考的字音。吃不准的情况下,可多考虑从词语具体意义以及词语的词性角度入手解决问题。

2.【分析】本题考查学生对字音的辨识,基本上是我们平时常见的但易错的字。所以平时一定要注意积累,要记忆准确。答题时我们可以根据词义来辨别,也可以根据词性来辨别。

【解答】故答案为:

dòng;qiú nì;yǎn;lǘ; qì;jié。

【点评】我们在平时的学习和复习中要读准字音,写准汉字,养成良好的习惯,并注意积累常见的易混淆字和易读错的字。

3.【分析】本题考查学生对字音的辨识,基本上是我们平时常见的但易错的字。所以平时一定要注意积累,要记忆准确。答题时我们可以根据词义来辨别,也可以根据词性来辨别。

【解答】故答案为:

①shuì;shuō

②mái;mán

③xū;yù

④gāng;káng

【点评】我们在平时的学习和复习中要读准字音,写准汉字,养成良好的习惯,并注意积累常见的易混淆字和易读错的字。

4.【分析】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。能力层级为识记A。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

【解答】答案:

(1)编辑 作揖

(2)踹踏 揣摩

【点评】同音字的类型:

1.音同形似,即读音相同,形状也相似。

例如:“松弛”的“弛”与“奔驰”的“驰”,读音完全相同,形状相近而意义不同,极易用错。还有“品尝”的“尝”与“赔偿”的“偿”、“嘹亮”的“嘹”与“撩拨”的“撩”,都属这类情况。

2.音同形异,即读音相同,形状不同。

例如:“贡品”与“供品”、“法制”与“法治”,这几组词由于读音相同,在实际运用中极易张冠李戴,导致失误。

5.【分析】本题考查成语的理解能力,高考能力层级E。该类题目比较简单,平时要勤于积累,多了解成语背后的故事。

【解答】故答案为:

(1)推展开来而且把它扩大;也指从一件事情推及其它。

(2)自己看不起自己。多指自己降低身份。

(3)比喻虽然暂时遭受损失,却也许因此得到好处。

(4)好像丢失了什么似的,形容心神不安的样子。

(5)指说话放肆,没有礼貌。

(6)指事物或诗文平平常常,没有吸引人的地方。

【点评】做题时要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

6.【分析】本题考查对具体语境中成语的运用正误的辨析能力,高考能力层级E。做题时要结合积累的成语来分析,在平时的学习中,首先我们对于遇到的成语要做好积累,其次是注意可以从词义、词语的感彩、习惯用法等方面进行归纳。成语常见的错误有:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、重复冗赘、谦敬错位、自相矛盾、不合语境等。

【解答】朦朦胧胧:人意识不十分清晰或事物界限不清。正确。

故答案为:正确。

【点评】正确运用成语,要弄清楚以下几种类型的错误:

一、看成语含义与前后文的修饰限制成分是否协调。

二、看成语意思与所处的语境是否吻合,是否造成大词小用或小词大用。

三、看成语的褒贬感彩是否适合所在的语境。

四、看成语适用的对象、范围和场合是否造成张冠李戴。

五、看成语运用是否因望文生义而误用。

六、看成语是否因画蛇添足而造成前后内容重复。

7.【分析】本题考查的是字义、词义辨析。解答本题只要根据语境对词义进行分析,看是否适合语境的要求,选出正确的答案即可。

【解答】根据题干中放纵和放肆的意思,可以知道“平时他对女儿很……”,不加约束;“他女儿在众人面前如此……”,此处应该填“放嗣”,可知“海防战士警惕地……着广阔的海面”,应该填“瞭望”。

故答案为:

(1)放纵 放肆

(2)瞭望 眺望

【点评】近义词辨析“四看”法:①看词义,从词义的轻重、范围的大小、词义的侧重点等方面来辨析近义词;②看搭配,从词语搭配对象和适用对象来辨析近义词;③看色彩,从词语的感彩和语体色彩的区别来辨析近义词;④看语法,看词语在句子中作什么成分,有什么样的语法功能。

8.【分析】本题考查学生对相关句子的特点、作用和表现手法的分析能力。答题时要读懂题干涉及的句子,仔细比对各个选项的说法,正确选择。

【解答】A.“运用夸张的手法表现了渡船老人的孤单”错误。用“衬托”的手法写出“那人”的孤单。

故选:A。

答案:

A

【点评】解答对文本赏析的选择题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点,只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。②放回原文,查对正误。特别是在时间、地点,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在,对似是而非处,要有借题解文的意识。

9.【分析】本题考查学生对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力,答题时要整体把握文本内容,结合相关语境分析各个选项表述的正误,作出正确的选择。

【解答】D.“直接批判了物欲横流,呼吁重建民族的品德与人格”中“直接批判”分析错误。

故选:D。

答案:

D

【点评】解答对文本赏析的选择题的方法是:①抓住题干,读全读准。在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是概括内容还是分析观点,只有对题干作全面、准确的分析理解,才能准确地答题。②放回原文,查对正误。特别是在时间、地点,人物的行为、实效方面,应仔细查对原文的词句,全面理解,综合分析,两者间的差别正是把握全文的关键所在,对似是而非处,要有借题解文的意识。

二、现代文阅读

10.【分析】本题考查学生分析文本内容,把握文本表达的基本能力。解答时要结合文本细致分析,重点把握,准确理解。

【解答】《边城》是沈从文“湘西世界”理想人生的集中代表,也体现了他的文学理想,而且是一个爱情悲剧。在作者看来、祖父、二老的命运是自然的安排。当地民风如此。作者用诗化的抒情手法表现了这一生活。

答案:

作者一方面在思索“湘西世界”“常态”的同时,另一方面已预测到“湘西世界”无法挽回的历史命运,象征一个原始而古老的湘西的终结。

【点评】《边城》是沈从文创作的中篇小说,首次出版于1934年。

该小说以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

该小说入选20世纪中文小说100强,排名第二位,仅次于鲁迅的《呐喊》。

11.【分析】(1)本题考查分析作品内容的能力。解答该题首先结合文章筛选出相关的内容信息,然后将选择项的信息与原文中的信息一一比对,判断正确与否。

(2)本题考查分析作品艺术特色的能力。解答该题首先结合文章筛选出相关的内容信息,然后将选择项的信息与原文中的信息一一比对,判断正确与否。

(3)本题考查分析作品中次要人物的作用。分析人物的作用,要抓住人物对主要人物的作用,对表达主题的作用;其次要概括出这个人物的具体事件,理顺该人物在情节发展中的作用。

(4)本题考查分析作品的深层意蕴的能力。解答该题可以抓住缩写事件,然后结合文本主题进行分析。

【解答】(1)C.从小说“因为村中毒鱼,兄弟两担心的是这一船“药”被雨水淋湿,故“担忧自己二人出力不讨好”分析错误。

(2)B.“又设置了悬念,推动情节发展”表述有误。文中并无悬念设置。故选B。

(3)和尚是作者精心设计的人物,分析这一形象的用意,然后分析。把乌鸡河作中心,有些为这两个年轻人不知道,谈得两个年轻人非常满意,从和尚方面,正象知道太多,抬头对月出神,忽然说:‘山上那和尚倒不错,同父亲也认识’”“‘他还说唱歌,直到了这样一把年纪,还讲究这些事情,通过这些内容可以看出和尚的大致经历,过去族间争斗的历史。

(4)根据文章内容“不久候在下游的人就听到炮声了,本来是火把已经熄了的,沿河数里皆火把照耀,有如赴敌,姊妹星刚刚发现”,吴家弟兄已在乌鸡河下游深可及膝的水中。那哥哥,在月光下挥刀撩砍水面为药所醉的水蛇,这句话凸显了过去族间械斗残酷的痕迹,直到第二天。这事情每年有一次,实写了现在渔事的热闹景象。所以,又有新的特点。

答案:

(1)C

(2)B

(3)①他是乌鸡河的见证,过去族间争斗的历史,凸显和平的主题、现皈依佛门的经历。

(4)①“人人低声呐喊,犹如赴敌”“那哥哥。②“就得到许多鱼回家”“这事情每年有一次。③“似乎”虚写了过去族间的械斗,虚实相映。

【点评】本题属于小说阅读,对小说阅读的考查一般从分析综合,鉴赏评价,探究三方面进行考查,小说阅读的关键是熟读文本,在理解文本的基础上完成各题,这就需要我们阅读时认真分析文本,认真分析所给的题目,按照题目要求作答。

12.【分析】本题考查对课文内容的理解能力,平时应该认真阅读课文,分析其中的内容,体悟所表达的情感与内涵。

【解答】(1)“一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生”;“不至于受战争停顿,相对太平,偏僻,中国外侮入侵,战乱频仍,但湘西边城却是一派太平盛世的景象,人民也莫不安分乐生”,实写边城,为边城营造了一种令人神往的世外桃源的境界。

(2)详细地介绍赛龙舟的风俗。表现了边城人所向披靡的无限生命活力,没有谁计较功劳大小,个个“都显出这一船合作努力的光荣”。“这一天军官,莫不在税关前看热闹”“好事的军人,必在水边放些表示胜利庆祝的五百响鞭炮”、军民同乐的和谐氛围,故事发生的背景,不仅湘西有。抢鸭的游戏也有深厚的文化内涵,为下文描写翠翠和傩送的爱情埋下伏笔。

(3)“你个悖时砍脑壳的!”,傩送的一片好心无端被翠翠误会了。傩送迎头一顿臭骂,不仅不发火,这就是所谓的“爱”,他没有丢下翠翠一个人在河边。

(4)“水里大鱼来咬了你”,粗一看,“水里”没有“咬人”的“大鱼”呀,大鱼即是傩送,傩送就是“大鱼”呀!”这里傩送说:“回头水里大鱼来咬了你”,我捉住你,我咬了你﹣﹣通过精妙的前后呼应,心心相印。

(5)从文中“人太多了,站在这里看,我到别处去有点事情?”“翠翠还是不离开码头,同她一起回家”“听说是祖父派来的,爷孙二人相依为命、照顾,你怎么不答应我?”,爷爷不理解情窦初开的翠翠!二人有代沟和隔阂。

(6)可从文中找出和爷爷交往的那些人及描写片段,从中可以体会人情美,揭示了边城人的人际关系:邻里之情。小说给我们展示了湘西至真至纯的民风。这就是作者营造的“世外桃源”,这就是作者心目中的理想世界,他们身上充满着人情味和闪耀着人性美的光辉。

(7)小说《边城》中的人物基本上都拥有诚实、勇敢、真诚的优美品格。比如说老船夫将摆渡当作是自己的天职,从未收取过客的财务,老船夫也想方设法超量的回报、正直大气。在《边城》所创造的社会中,天保兄弟都爱上了翠翠,真正的爱情是与金钱、名利无关的,但当自己的幸福与他人产生矛盾时,成人之美,他们以一种健康自然的生命形式,让读者都为之动容,而这样淳朴的民风也在一代一代的传承和发扬。

答案:

(1)民风淳朴、地点僻远、极具地域特色的如桃花源一样优美的生活环境。

(2)①端午节的龙舟比赛和捉鸭游戏,印证了这里的民风淳朴,作者让小说的主要人物翠翠、顺顺、傩送等人相继出场,为下文展开故事。②边城的端午节又极具地域色彩。

(3)①翠翠对傩送的初次印象并不好,误以为傩送是个“轻薄男子”;在她知道是傩送派人送她回家时。傩送根本不认识翠翠;挨了翠翠的骂,仍派人把翠翠送回去、可爱(回答时的神情“轻轻的”“悖时砍脑壳的”),心里又吃惊又害羞,默默的随了那火把走去”),热情开朗(动作。

(4)“大鱼来咬了你”这样的话在小说中出现了四次,是作者的巧妙安排,有如下深度解读:“鱼”成了爱情的象征物。从此,傩送的一句“大鱼来咬了你”在翠翠的心中扎下了根,难以解脱,使故事情节连贯紧凑,使翠翠的情感倾向愈加明朗化,让读者体会人物的内心活动。

(5)①爷爷非常疼爱翠翠。比如看赛龙舟时。②翠翠关心爷爷,翠翠说:“人大了就应当守船呢”“人老了应当歇憩,已经想着替爷爷守船了。如爷爷不能准确理解翠翠的心思。

(6)爷爷与乡邻之间是非常纯朴的友好关系。①爷爷与“老熟人”:“且因为那人比渡船老人更孤单,也无一只狗,喝一杯雄黄酒”“两人一面谈些端午旧事,不到一会。”两个寂寞的老人,端午节,他们却找了个清净之地,自由自在,来个一醉方休。②爷爷与过渡人:过渡人要给钱,但他还是领了这份情、粽子给爷爷。

(7)①作者描写的湘西,自然风光秀丽,人们不讲等级,人与人之间真诚相待。祖父对孙女的爱,这些都代表着未受污染的农业文明的传统美德,也是为了状写湘西人的心灵之明净,都隐含着作者对现实生活中古老的美德,以及对现代文明物欲泛滥的批判、健康,“为人类‘爱’字作一度恰如其分的说明”。

【点评】《边城》是沈从文的代表作,入选20世纪中文小说100强,排名第二位,仅次于鲁迅的《呐喊》。它以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

13.【分析】本题考查学生分析文本内容,把握文本表达的基本能力。解答时要结合文本细致分析,重点把握,准确理解。

【解答】翠翠天真善良、温柔清纯,对外公关心备至,她就幻想出逃让外公去寻她,又为外公担心起来。她爱上了傩送。节选部分以后,她又矢志不渝地等待着心上人的归来。爷爷保有着中国传统的美德。为翠翠的亲事操心担忧。在生活上,不让翠翠坐热石头;在感情上尽力体谅翠翠的心思、说笑话。

答案:

一是进一步给读者展示了茶峒的民俗风情,二是与翠翠的感觉形成对比,却也引不起她的兴趣,突出了翠翠对二老的留恋之情。

【点评】《边城》是沈从文创作的中篇小说,首次出版于1934年。该小说以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

14.【分析】(1)本题考查学生对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏能力。答题时要通读文本,结合相关内容仔细比对各个选项,做出正确的判断了选择。

(2)本题考查学生对小说中相关形象含义的分析鉴赏能力。答题时要通读文本,找到相关的描写,结合相关语句的含义和小说的主题来分析其含义。

(3)本题考查对小说章节命名的原因的探究能力,答题时要全面把握小说的内容和主旨,结合具体内容进行分析。

【解答】(1)B.“运用场面描写”“以及他对自己罪行的忏悔”错误。“场面描写”应为“细节描写”,说明阿Q没有对自己的罪行表达出忏悔之意。

(2)首先,“狼”指真实的狼,他曾在山脚下遇见一只饿狼,要吃他的肉”“可是永远记得那狼眼睛,闪闪的像两颗鬼火。其次,便发出豺狼的嗥叫一般的声音来”可以看出,“而这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了,不但已经咀嚼了他的话,那么。再次,就会触及当时黑暗的社会、麻木。

(3)“大团圆”这个命名在这里是反讽的手法。阿Q糊里糊涂地被当作“革命党”被杀,更可悲的是、麻木,他们像“狼”一样要噬咬人的灵魂,甚至根本没有效果。所以,我们看到的是辛酸,是愚昧。

答案:

(1)B

(2)①真实的狼,它有又凶又怯的眼睛。②狼似的看客,眼睛又钝又锋利。③更恶毒的狼是黑暗的制度和腐朽的文化。

(3)①小说以阿Q之死的悲剧告终,却以“大团圆”为题,增加了悲剧色彩,革命不彻底,反讽革命又回到了原点。③当时的社会人心离散冷漠,是以一个人的悲剧映射无数人相似的悲剧,貌似的“大团圆”。

【点评】分析标题字词。就是从理解文章标题关键词的本义、字面义入手,联系文章内容,得出标题的深层含义或作用。

分析标题修辞。也就是从理解文章标题的修辞手法入手,联系文章的人物形象及隐含的情感来理解标题的含义或作用。

看内容主旨。从文章的写作内容、作者感情、主题思想入手,分析标题揭示的思想内容。

三、语言文字应用

15.【分析】辨析并修改病句,能力层级为表达运用E.解答此类题,需要在理解句意的基础上,熟练掌握《考试大纲》明确提出的六种常见病句类型,即语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱、表意不明、不合逻辑。

【解答】答案:

(病因:)句式杂糅,“原因是因为”两句式杂糅。

(请修改:)沈从文与诺贝尔文学奖失之交臂是因为诺贝尔奖只颁授给在世的人。

【点评】句式杂糅的类型:

①两个句式的杂糅

例如:高速公路上交通事故的主要原因是司机违反交通规则或操作不当造成的,交通部门要加强安全宣传,提高司机的安全意识。(“主要原因是……”和“是……造成的”两个句式杂糅,去掉其中一个即可)

②两个句子的粘连

例如:作为生物进化的直观而形象的证据,1861年在德国索伦霍芬附近的朗恩艾特罕出土了第一具始祖鸟化石成了尽人皆知的最为著名的化石。(句子结构杂糅,“出土……化石”和“成了……化石”两句话“拼装”在了一起,使整个句子的句子成分不再是“一套”,以致结构混乱,将“出土”后的“了”改为“的”)