重难点03 生物与环境 中考生物(含解析)

文档属性

| 名称 | 重难点03 生物与环境 中考生物(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 189.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登录二一教育在线组卷平台 助您教考全无忧

重难点03 生物与环境 中考生物

一、选择题

1.有“地球之肾”之称的生态系统是( )

A.草原生态系统 B.湿地生态系统

C.农田生态系统 D.森林生态系统

2.有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

3.春暖花开,万物复苏,到处呈现出生机勃勃的景象。下列属于生物的是( )

A.机器人在弹钢琴 B.钟乳石在慢慢长大

C.生石花开出黄色的花朵 D.导航里帮我们规划路线的小度

4.我国已开展全民义务植树活动40余年,森林覆盖率提高到21.63%,既改善了空气质量,美化了环境,又增加了降水量,这说明了( )

A.生物影响环境 B.环境影响生物

C.生物适应环境 D.环境适应生物

5.雷鸟的足部完全被羽,甚至趾底也生有羽毛,有利于其冬季行走于冰雪上。这体现了( )

A.生物影响环境 B.生物不能影响环境

C.生物适应环境 D.生物不能适应环境

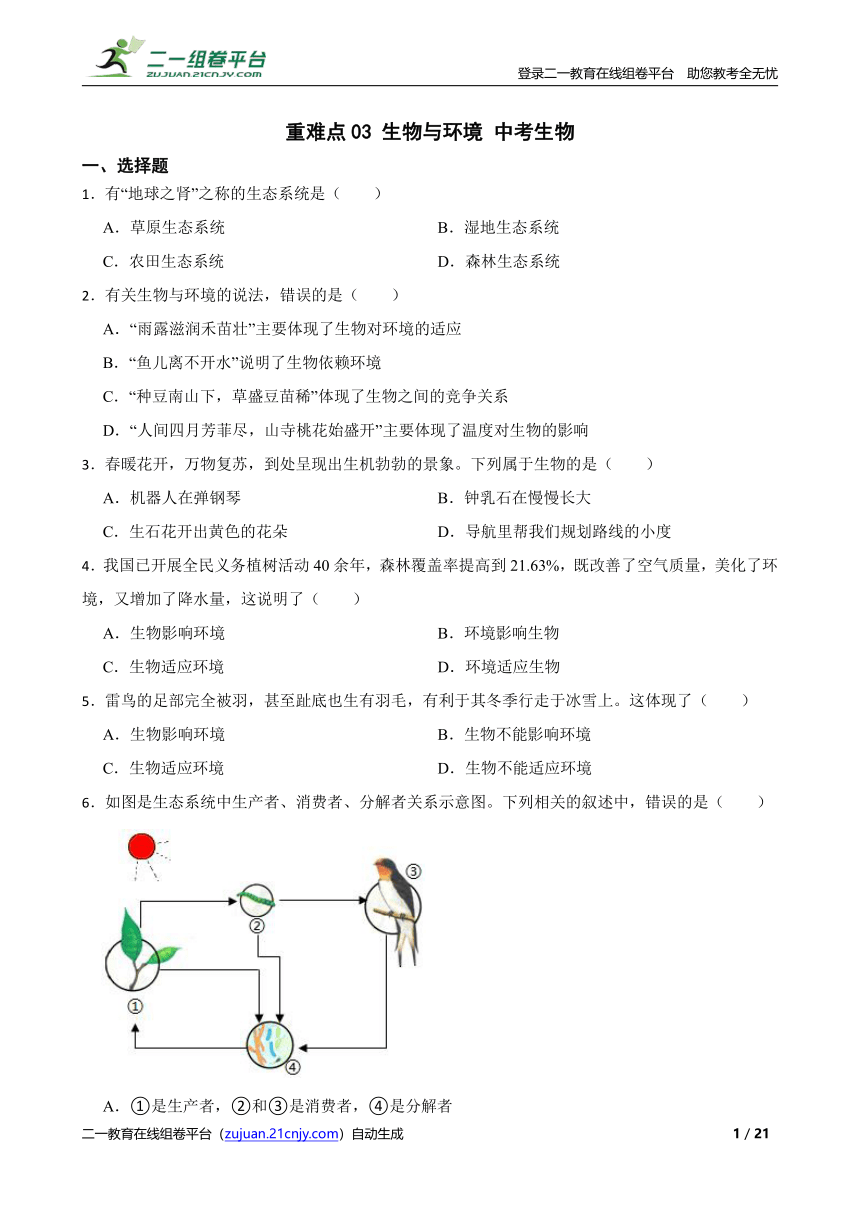

6.如图是生态系统中生产者、消费者、分解者关系示意图。下列相关的叙述中,错误的是( )

A.①是生产者,②和③是消费者,④是分解者

B.②和③的关系是捕食关系

C.①→②→③→④构成一条食物链

D.①、②、③的遗体能被④分解

7.古诗词是中华文化瑰宝,深受人民喜爱。下列诗句中不包含生命现象的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山

C.红豆生南国,春来发几枝

D.孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低

8.科学探究是研究生物学的重要方法。如果某生物小组想探究“光照对鼠妇生活的影响”, 应选择下列哪组条件作为对照( )

A.干燥与阴暗 B.低温与潮湿 C.干燥与潮湿 D.明亮与阴暗

9.下列生命现象中,与“明月别枝惊鹊”所体现的生物特征相同的是( )

A.种瓜得瓜,种豆得豆

B.含羞草叶子受到触碰后会合拢

C.螳螂捕蝉,黄雀在后

D.鲸鱼常浮出水面喷出雾状水柱

10.下列关于食物链和食物网的叙述,正确的是( )

A.食物链通常是由绿色植物开始的

B.食物网中可以包含非生物成分和分解者

C.能量沿着食物链单向流动、逐级递增

D.食物链越多,生态系统自我调节能力越弱

11.地球上最大的生态系统是( )

A.海洋生态系统 B.森林生态系统

C.生物圈 D.草原生态系统

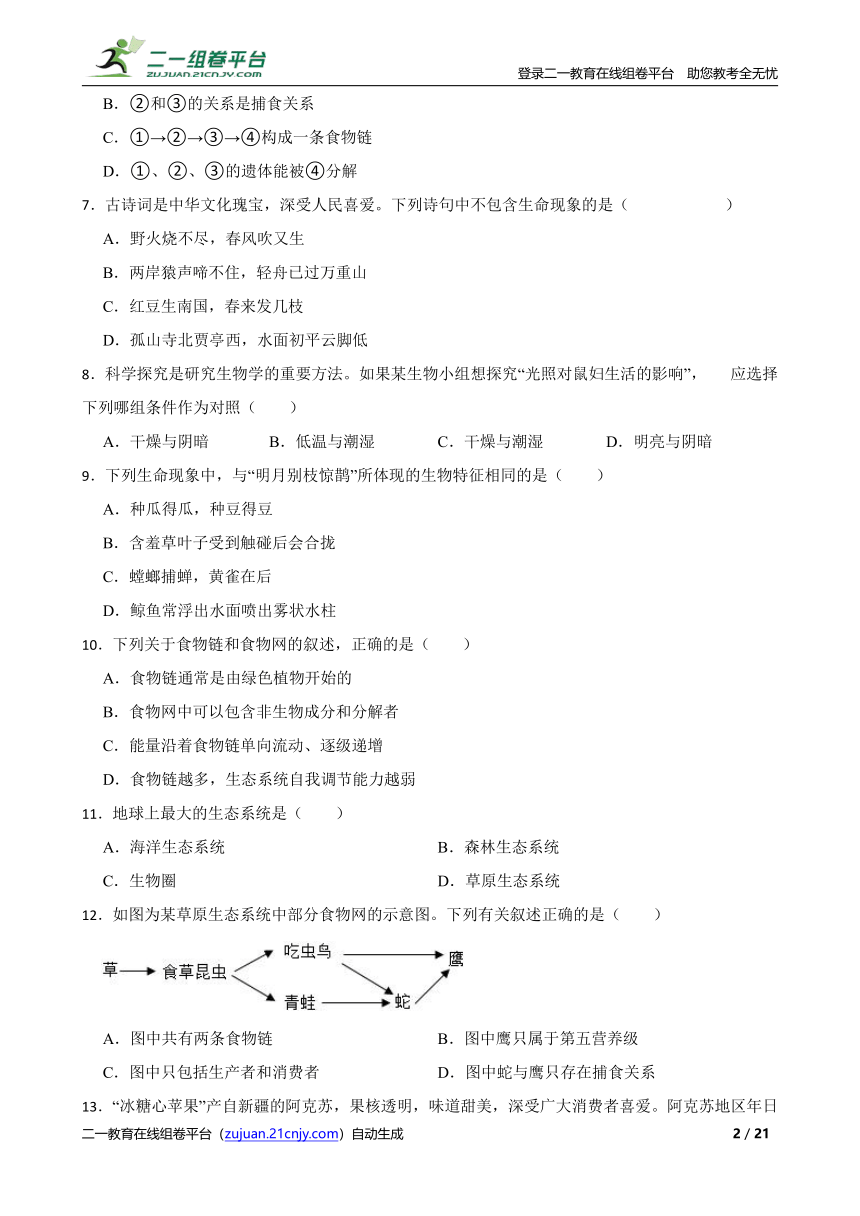

12.如图为某草原生态系统中部分食物网的示意图。下列有关叙述正确的是( )

A.图中共有两条食物链 B.图中鹰只属于第五营养级

C.图中只包括生产者和消费者 D.图中蛇与鹰只存在捕食关系

13.“冰糖心苹果”产自新疆的阿克苏,果核透明,味道甜美,深受广大消费者喜爱。阿克苏地区年日照时数多达2600小时以上,昼夜温差大。影响这种苹果品质的非生物因素是( )

A.温度和光照 B.温度和水分 C.水分和土壤 D.光照和水分

14.生物圈是地球上最大的生态系统,是人类和其他生物共同生活的唯一家园。有关叙述正确的是( )

A.生物圈的资源取之不尽,用之不竭

B.生物圈的范围包括大气圈、水圈和岩石圈

C.生物圈中的生物能影响和适应环境

D.生态系统由生产者、消费者和分解者组成

15.“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物之间的哪种关系( )

A.共生 B.捕食 C.合作 D.竞争

16.在生物圈中,不同的生物扮演着不同的角色,人类也是其中的一员,人类在生态系统中扮演的角色是( )

A.生产者 B.消费者和生产者

C.消费者 D.分解者

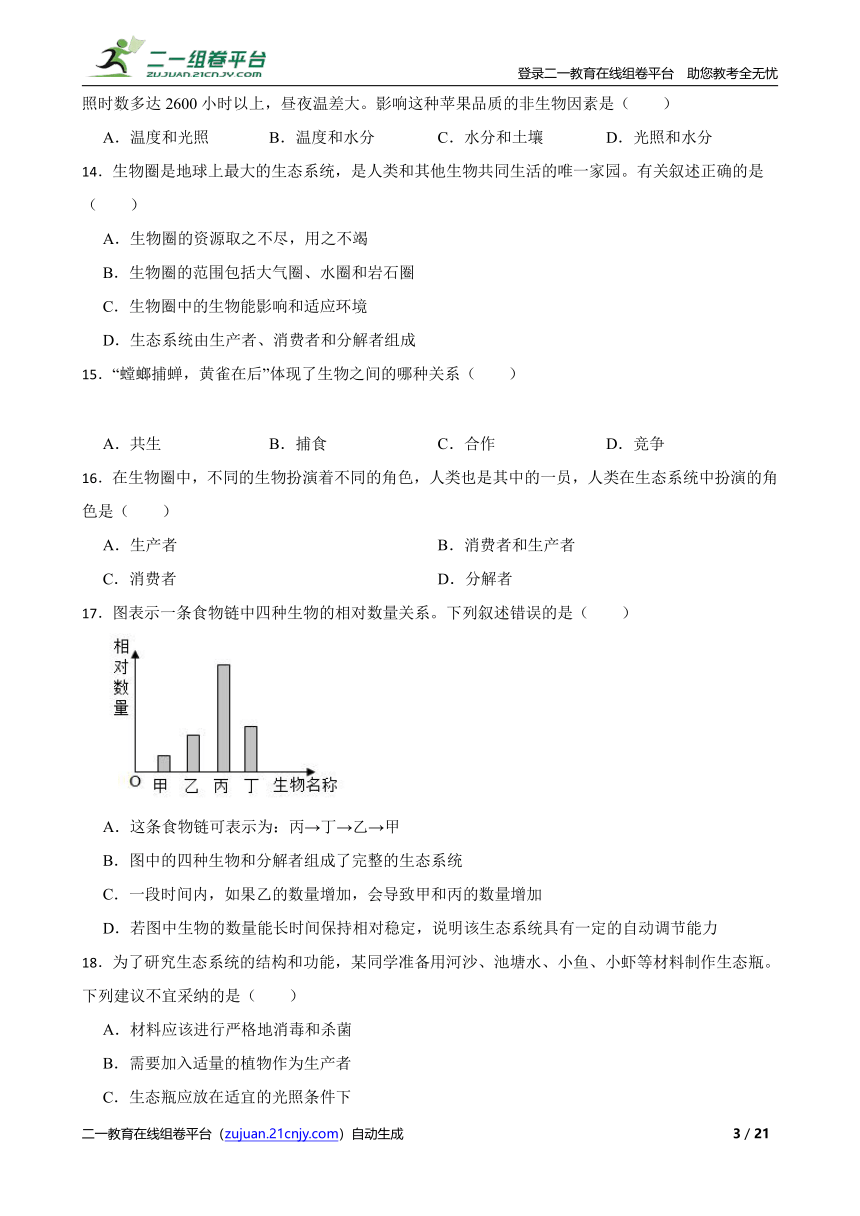

17.图表示一条食物链中四种生物的相对数量关系。下列叙述错误的是( )

A.这条食物链可表示为:丙→丁→乙→甲

B.图中的四种生物和分解者组成了完整的生态系统

C.一段时间内,如果乙的数量增加,会导致甲和丙的数量增加

D.若图中生物的数量能长时间保持相对稳定,说明该生态系统具有一定的自动调节能力

18.为了研究生态系统的结构和功能,某同学准备用河沙、池塘水、小鱼、小虾等材料制作生态瓶。下列建议不宜采纳的是( )

A.材料应该进行严格地消毒和杀菌

B.需要加入适量的植物作为生产者

C.生态瓶应放在适宜的光照条件下

D.所选动植物材料要能形成食物链

19.生物圈是地球上最大的生态系统,不同地域的环境与各种生物又形成了多种多样的生态系统。下列有关森林生态系统叙述正确的是( )

A.缺乏高大的植物 B.动植物种类极少

C.人类起支配作用 D.有调节气候功能

20.在自然生态系统中,生物种类越多,食物链和食物网越复杂,其自我调节能力越强。下列生态系统中,自我调节能力最强的是( )

A.农田生态系统 B.森林生态系统

C.草原生态系统 D.池塘生态系统

二、读图理解题

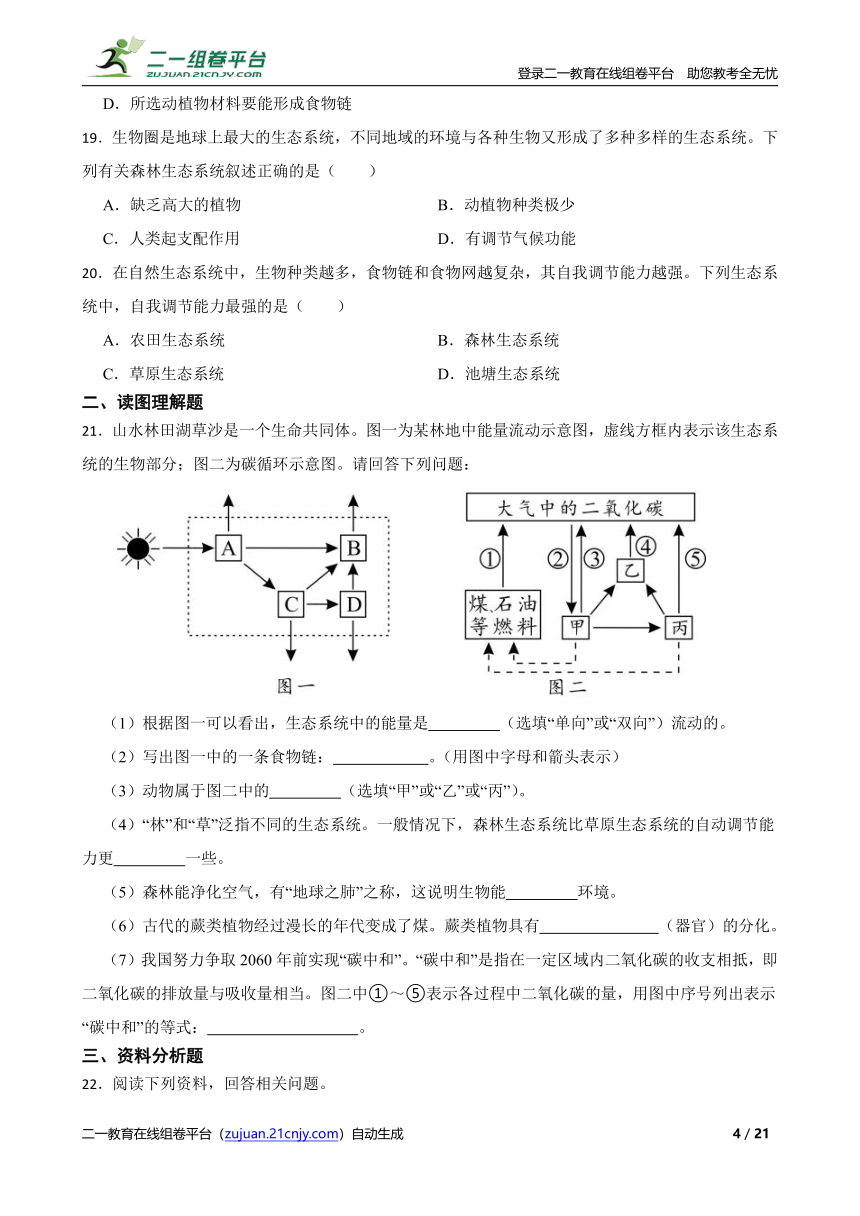

21.山水林田湖草沙是一个生命共同体。图一为某林地中能量流动示意图,虚线方框内表示该生态系统的生物部分;图二为碳循环示意图。请回答下列问题:

(1)根据图一可以看出,生态系统中的能量是 (选填“单向”或“双向”)流动的。

(2)写出图一中的一条食物链: 。(用图中字母和箭头表示)

(3)动物属于图二中的 (选填“甲”或“乙”或“丙”)。

(4)“林”和“草”泛指不同的生态系统。一般情况下,森林生态系统比草原生态系统的自动调节能力更 一些。

(5)森林能净化空气,有“地球之肺”之称,这说明生物能 环境。

(6)古代的蕨类植物经过漫长的年代变成了煤。蕨类植物具有 (器官)的分化。

(7)我国努力争取2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定区域内二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。图二中①~⑤表示各过程中二氧化碳的量,用图中序号列出表示“碳中和”的等式: 。

三、资料分析题

22.阅读下列资料,回答相关问题。

长白山位于亚欧大陆东缘,浓缩了从温带到极地几千公里的生物地理景观,其植被从山顶向下依次为苔原带、岳桦林带、针叶林带、针阔混交林带,呈垂直分布。到目前为止,长白山自然保护区内有人参、长白松等野生植物2700余种,野生动物1600余种,还有多种细菌和真菌,构成了丰富的生物资源库。

长白山为野生动物创造了天然的繁衍与栖息环境,这里栖息着中国林蛙和极北小鲵等两栖动物,松花蛇、赤练蛇等爬行动物,梅花鹿、东北虎等哺乳动物,啄木鸟、大杜鹃等鸟类,还有诸多名贵鱼类。保护区中的生物之间存在着一定的关系,如中国特有珍稀鸟类——中华秋沙鸭,它常以食草小鱼、水草为食,也是水獭的食物。

(1)建立自然保护区是保护生物多样性最为有效的措施,生物多样性不仅指 的多样性,还包括基因的多样性和生态系统的多样性。

(2)为维持长白山自然保护区生态环境相对稳定,应避免外界过度干扰,这是因为生态系统的 能力是有一定限度的。

(3)中国林蛙的发育是一种变态发育,幼体用 呼吸,成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

(4)根据资料中划线部分提供的信息,写出一条食物链: 。

(5)上述资料中, (填一种动物名称)所处的类群为最高等的脊椎动物类群。

四、综合应用题

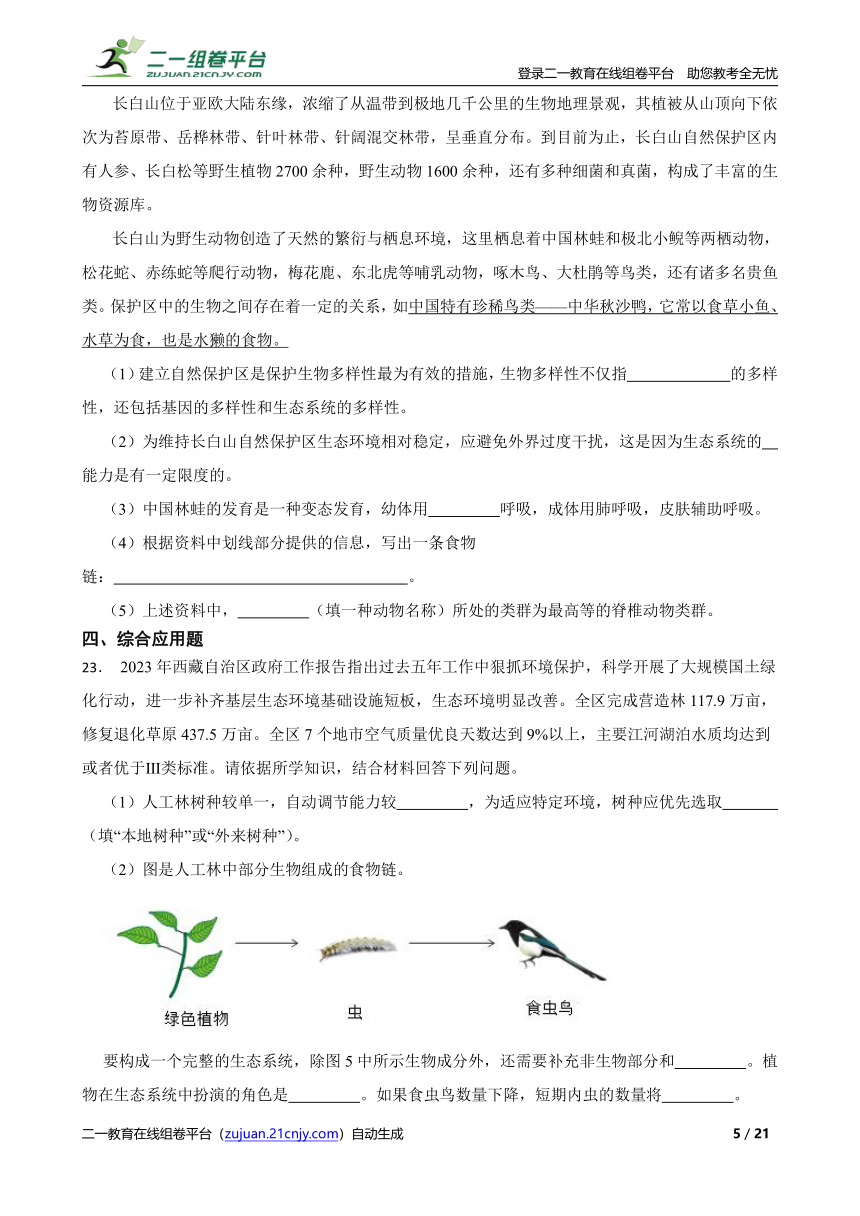

23. 2023年西藏自治区政府工作报告指出过去五年工作中狠抓环境保护,科学开展了大规模国土绿化行动,进一步补齐基层生态环境基础设施短板,生态环境明显改善。全区完成营造林117.9万亩,修复退化草原437.5万亩。全区7个地市空气质量优良天数达到9%以上,主要江河湖泊水质均达到或者优于Ⅲ类标准。请依据所学知识,结合材料回答下列问题。

(1)人工林树种较单一,自动调节能力较 ,为适应特定环境,树种应优先选取 (填“本地树种”或“外来树种”)。

(2)图是人工林中部分生物组成的食物链。

要构成一个完整的生态系统,除图5中所示生物成分外,还需要补充非生物部分和 。植物在生态系统中扮演的角色是 。如果食虫鸟数量下降,短期内虫的数量将 。

(3)移栽树苗时剪去部分枝叶是为了减小 作用,防止树苗因大量失水而死亡。

(4)植树造林的意义是 (写出一条即可)。

24.“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等措施,使二氧化碳的排放量和吸收量相互抵消,最终实现“碳”的“零排放”。为减少化石燃料的大量燃烧,生物柴油作为化石柴油的绿色替代品备受人们的关注。下图为生态系统的碳循环示意图(虚线框中为草原生态系统的部分食物网)。回答下列问题:

(1)图示中,有 条食物链,其中最短的食物链是 ,构成该食物网的生物包括生产者和 。

(2)大多数细菌和真菌作为生态系统成分中的 ,能够把动植物遗体分解成 、水和无机盐,参与碳循环等过程。

(3)藻类植物能大量累积油脂,是生产生物柴油的良好原料,其大多生活在水中, (填“有”或“没有”)根、茎、叶的分化。养殖藻类植物用于生产生物柴油可实现“碳”的“零排放”,原因是藻类植物通过 (填生理过程)吸收大量的二氧化碳,几乎抵消生物柴油燃烧时释放的二氧化碳。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A.草原生态系统分布在比较干旱的地方,在保持水土和防风固沙等方面起着重要的作用,A错误。

B.湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地在抵御洪水、调节径流、控制污染、调节气候、美化环境等方面起到重要作用,它既是陆地上的天然蓄水库,又是众多野生动植物资源,特别是珍稀水禽的繁殖和越冬地,它可以给人类提供水和食物,湿地与人类息息相关,是人类拥有的宝贵资源,因此湿地被称为 “地球之肾”,B正确。

C.农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,农田中的动植物种类较少,群落的结构单一,食物链单一且不完善,人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动,才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展,C错误。

D.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,D错误。

故答案为:B。

【分析】生态系统指一定的地域内,生物与环境构成的统一整体。生态系统可分为有森林生态系统,农田生态系统,淡水生态系统、草原生态系统、湿地生态系统等。森林生态系统是森林生物与环境之间、森林生物之间相互作用,并产生能量转换和物质循环的统一体系,有“绿色水库”、“地球之肺”之称;湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,有“地球之肾”之称;农田生态系统是人工建立的生态系统;淡水生态系统是指由淡水生物群落及淡水水域相互作用所构成的生态系统;草原生态系统指以各种草本植物为主体的生物群落及其环境构成的陆地生态系统 。

2.【答案】A

【解析】【解答】解:A.“雨露滋润禾苗壮”意思是禾苗可以吸收水分,满足禾苗的生长需要,体现了非生物因素水对生物的影响,属于环境影响生物,故A符合题意;

B.鱼儿生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,必须生活在水中,离开水就会死亡。俗话说:“鱼儿离不开水”,生物依赖环境,故B不符合题意;

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系,故C不符合题意;

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了非生物因素温度对生物的影响,故D不符合题意。

故答案为:A

【分析】生物与环境之间是相互影响、相互作用的,并且是一个漫长的过程。判断属于生物与环境的哪种关系的方法是根据影响结果而定。

生物适应环境:一般是生物具有与其环境相适应的形态特征或生活方式,如鸟有翅膀,鱼有鳍,青蛙冬眠等。

环境影响生物:指由于环境改变使生物受到影响,如南方植物种到北方后,水果味道发生改变。

生物影响环境:指由于生物的生活使得环境发生变化,如植树造林可以防风固沙、美化环境、调节气候、降低噪音污染,体现了生物对环境的影响。

3.【答案】C

【解析】【解答】A.机器人没有生物特征,不是生物,A不符合题意。

B.钟乳石是石头,不是生物,B不符合题意。

C.生石花是生物,C符合题意。

D.导航是人工产品,不是生物,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】生物的特征有:①生物的生活需要营养,②生物能进行呼吸,③生物能排出身体内产生的废物,④生物能对外界刺激作出反应,⑤生物能生长和繁殖,⑥生物都有遗传和变异的特性,⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

4.【答案】A

【解析】【解答】植树造林对于调节气候、涵养水源、减轻大气污染具有重要意义。因为树木有吸收二氧化碳、放出氧气的作用,对维持生物圈中的碳—氧平衡起到重要作用。植树造林还能增加了大气的湿度、涵养水源保持水土等,对生物圈的水循环起重要作用。所以,题干所述现象体现了生物影响环境。

故答案为:A。

【分析】生物对环境的适应与影响:生物必需适应环境才能生存下来,同时,生物影响和改变着环境。

①生物对环境的适应:每一种生物都具有与其生活的环境相适应的形态结构和生活方式、生物的适应性是普遍存在的。如:沙漠中的仙人掌叶变成了刺,可减少水分的蒸腾,以适应干旱的生活环境;企鹅体内有很多的脂肪,有保温作用,以适应严寒的气候;还有,动物的拟态和保护色等,都是对生活环境的一种适应。

②生物对环境的影响:生物在适应环境的同时,也在影响着环境.如:植物的蒸腾作用,可提高空气湿度,增加降雨量等.蚯蚓生活在土壤中,既可疏松土壤,又可增加土壤肥力;又如:“大树底下好乘凉”;“千里之堤,溃于蚁穴”等。

5.【答案】C

【解析】【解答】根据题干所述,雷鸟的足部完全被羽,甚至趾底也生有羽毛,有利于其冬季行走于冰雪上,这是雷鸟对环境的适应,为基础题,熟记即可,

故答案为:C

【分析】此题考查生物对环境的适应,为基础题,比较简单,熟记即可,生物对环境的适应具有普遍性,生物必须适应环境才能生存。

6.【答案】C

【解析】【解答】A、图中,①能进行光合作用,是生产者,②和③是消费者,④是营腐生生活的细菌和真菌,属于分解者,A说法正确。

B、 图中可以看出, ②和③是吃与被吃的关系,属于捕食关系,B说法正确。

C、食物链是生态系统中生物之间由食物关系而形成的链状结构,每条食物链的起点都是生产者,终点是最高级消费者,不能出现分解者,可见,图中的食物链是:①→②→③,C说法错误。

D、④是分解者,分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,①、②和③都属于消费者,它们的遗体能被④分解者分解,D说法正确。

故答案为:C

【分析】此题考查生态系统的组成、食物链等基础知识,难度不大,熟记即可,生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的,生物成分包括生态系统中的全部生物,根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者,绿色植物是生态系统中的生产者,直接或间接以植物为食物为消费者,分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,食物链生物之间吃与被吃的关系,每条食物链的起点都是生产者,终点是最高级消费者,不能出现分解者和非生物成分。

7.【答案】D

【解析】【解答】A.野火烧不尽,春风吹又生表明生物的生长、繁殖现象,具有生命现象,A不符合题意。

B.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山,表明猿猴的叫声不绝于耳,具有生命现象,B不符合题意。

C.红豆生南国,春来发几枝,体现了生物能够生长和繁殖,C不符合题意。

D.孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低,不具有生命现象,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】生物的特征有:①生物的生活需要营养,②生物能进行呼吸,③生物能排出身体内产生的废物,④生物能对外界刺激作出反应,⑤生物能生长和繁殖,⑥生物都有遗传和变异的特性,⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

8.【答案】D

【解析】【解答】 如果某生物小组想探究“光照对鼠妇生活的影响”,变量是光,其他条件都相同且适宜,因此应选择“明亮与阴暗”作为对照。

故答案为:D。

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。

9.【答案】B

【解析】【解答】A、种瓜得瓜,种豆得豆体现的是生物有遗传的特性,不符合题意。B、含羞草叶子受到触碰后会合拢体现了生物能对外界刺激作出反应,与“明月别枝惊鹊”所体现的生物特征相同,符合题意。C、螳螂捕蝉,黄雀在后体现了生物的生活需要营养,不符合题意。D、鲸鱼常浮出水面喷出雾状水柱体现了生物能进行呼吸,不符合题意。故答案为:B。

【分析】生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的.

10.【答案】A

【解析】【解答】A、绿色植物能够通过光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,绿色植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此绿色植物是生产者,是食物链的起点,A说法正确。

B、生态系统中生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,就形成了食物链,所以食物链中不能含有非生物成分和分解者,B说法错误。

C、能量沿着食物链流动是单向的,并且是逐级递减的,能量从一个营养级输入到一个营养级时,各营养级的生物都因呼吸消耗了大部分能量;还有一部分流入分解者中,C说法错误。

D、生态凶弹中,生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力越强,D说法错误。

故答案为:A

【分析】此题考查食物链和食物网、能量的流动特点、生态系统的调节能力,为基础题,难度不大,熟记:绿色植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此绿色植物是生产者;消费者主要是指各种动物,不能进行光合作用,直接或间接以植物为食;所以,食物链通常是由一种绿色植物(生产者)开始的,位于食物链的第二个环节的生物通常是植食性动物,位于食物链中其他环节的生物大多是肉食性动物,因此位于食物链其他环节的生物通常是动物(消费者,所以,食物链的正确写法是:绿色植物(起点)→食草动物→肉食动物→…最高级消费者,不能包括非生物成分和分解者;生态系统中,生物种类越多。营养结构越复杂,生态系统的自我调节能量越强,反之越弱。

11.【答案】C

【解析】【解答】解:A、海洋生态系统是由海洋和海洋生物组成,海洋中的植物大部分是微小的浮游植物,植物进行光合作用放出氧气,动物种类很多,大都能在水中游泳.它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.A选项错误.

B、森林生态系统分布在湿润或较湿润的地区,其主要特点是动物种类繁多,群落的结构复杂,种群的密度和群落的结构能够长期处于稳定的状态,在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用.森林生态系统中中生活着大量的绿色植物.它可以通过绿色植物的光合作用,不但能转化太阳能而形成各种各样的有机物,而且靠光合作用吸收大量的二氧化碳并释放出氧气,维系了大气中二氧化碳和氧气的平衡,净化了环境,使人类不断地获得新鲜空气.因此,生物学家曾说,“森林是地球之肺”. 它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.B选项错误.

C、生物圈是生物与环境构成的一个统一的整体,是最大的生态系统,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存.C选项正确.

D、草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少. 与森林生态系统相比,草原生态系统的动植物种类要少得多,群落的结构也不如前者复杂.在不同的季节或年份,降雨量很不均匀,因此,种群和群落的结构也常常发生剧烈变化. 植物以草本植物为主,有的草原上有少量的灌木丛.高大乔木的生长需要较多的水,由于降雨稀少,乔木非常少见.那里的动物与草原上的生活相适应,大多数具有挖洞或快速奔跑的行为特点.草原上啮齿目动物特别多,它们几乎都过着地下穴居的生活.和瞪羚、黄羊、高鼻羚羊、跳鼠、狐等善于奔跑的动物,都生活在草原上.它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.D选项错误.

故选C

【分析】生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、图中共有食物链三条:草→食草昆虫→吃虫鸟→鹰;草→食草昆虫→吃虫鸟→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰。A不符合题意。

B、食物链中每一级都是一个营养级,食物链草→食草昆虫→吃虫鸟→鹰中,鹰属于第四级营养级。B不符合题意。

C、食物链是由生产者和消费者组成,构成的吃和被吃的关系,所以图中只包括生产者和消费者。C符合题意。

D、鹰吃蛇,所以鹰和蛇之间的关系是捕食关系,鹰和蛇都有以吃虫鸟为食,所以是竞争关系。即鹰和蛇既是捕食关系又是竞争关系。D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费...注意起始点是生产者。

13.【答案】A

【解析】【解答】非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。因此,阿克苏地区日照时间长,光照是光合作用的条件,通过充足的光照制造更多的有机物,而昼夜温差大,夜间温度较低,呼吸作用会减弱,降低温度,使苹果的呼吸作用减弱,以减少呼吸作用对有机物的消耗,从而使苹果中贮藏的有机物更多,味道甜美。影响这种苹果品质的非生物因素是温度和光照。

故答案为:A。

【分析】非生物因素影响动植物的分布:

非生物因素 影响 典型例子

光 对植物的生理和分布起着决定性的作用,对动物的影响主要体现在生理活动。 海洋中植物的垂直分布;植物进行光合作用需要在光下进行;光影响鼠妇的生活,在夜间涌动,绝大多数动物在白天活动。

温度 影响生物的分布,也影响生物的生长和发育。 南北植物的分布,不同海拔高度植物的分布;生物的生长和发育只能在一定的温度范围内进行,环境温度高于或低于一定的限度时,生物就可能受到伤害,甚至死亡。

水分 水常常决定生物的分布,一切生物的生活都离不开水。 沙漠靠近水源的地方出现绿洲;植物和人体内各种物质的运输需要水。

空气 空气影响动植物的生活 动物、植物的呼吸作用都需要空气中的氧气;植物的光合作用需要一氧化碳。

14.【答案】C

【解析】【解答】A、生物圈的资源而不是取之不尽,用之不竭的,我们要保护资源,避免浪费,A说法错误。

B、生物圈的范围包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,B说法错误。

C、生物圈中的生物既能适应环境也能影响或改变环境,生物适应环境具有普遍性,C说法正确。

D、一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分是指影响生物生存的光、温度和水等因素,可见D说法错误。

故答案为:C

【分析】此题考查生物圈的范围、生态系统的组成等基础知识,难度一般,熟记即可,生态系统是生活与环境形成的统一整体,包括生物成分和非生物成分,一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分是指影响生物生存的光、温度和水等因素,生物圈包括大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层,是最大的生态系统,生物圈的资源不是取之不尽,用之不竭的,我们要保护生物圈,保护我们的家园。

15.【答案】B

【解析】【解答】“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀。综上所述,B选项正确。

故答案为:B。

【分析】生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

16.【答案】C

【解析】【解答】生产者主要是绿色植物,它是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;消费者包括各种动物;分解者主要指营腐生生活的细菌和真菌。消费者的生存都直接或间接地依赖于绿色植物制造出有机物,所以人在生物圈中扮演着消费者的角色。

故答案为:C。

【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

17.【答案】B

【解析】【解答】A.在生态系统中,物质和能量是沿着食物链和食物网流动并逐渐减少。在食物链中,营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中相对数量从多到少依次是丙、丁、乙、甲。因此四种生物构成的食物链是:丙→丁→乙→甲,A不符合题意。

B.生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、水分、空气等,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图中的食物链只包括生产者和消费者,若要构成生态系统还应有分解者和非生物部分,B符合题意。

C.根据食物链“丙→丁→乙→甲”可知,一段时间内,如果乙的数量增加,会导致甲的数量增加,丁的数量减少、丙的数量增加,C不符合题意。

D.生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的状态。这种平衡是一种动态平衡,之所以会出现这种平衡是因为生态系统具有一定的自动调节能力。所以,若图中生物的数量能长时间保持相对稳定,说明该生态系统具有一定的自动调节能力,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费...注意起始点是生产者。

(3)生态系统中物质和能量的流动沿着食物链和食物网的方向会逐渐减少,而有毒物质的流动则逐渐增多。

(4)生态系统自我调节的能力有大有小,一般地说,在生态系统中,生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,自我调节的能力就越大;相反,生物种类和数量越少,营养结构越简单,自我调节就越小。所以,生态系统自我调节能力的大小主要取决于它自身的结构特点。(即:食物链和食物网的复杂程度)

18.【答案】A

【解析】【解答】A.材料进行严格地消毒和杀菌,会杀死细菌和真菌,生态系统中应该有细菌和真菌作为分解者存在,所以不用严格地消毒和杀菌,A符合题意。

B.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌),所以可以加入植物作为生产者,B不符合题意。

C.生态系统中的能量最终来源是光能,所以生态瓶应放在适宜的光照条件下,以供植物进行光合作用,为生态系统提供有机物和能量,C不符合题意。

D.生态系统的物质循环和能量流动是沿食物链和食物网进行的,所以,所选动植物材料要能形成食物链,物质循环和能量流动才能进行,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物;消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物,它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物;分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

19.【答案】D

【解析】【解答】A.森林生态系统分布在较湿润的地区,植物高大,生物种类繁多,A不符合题意。

B.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,B不符合题意。

C.城市生态系统中人类起重要支配作用,植物种类和数量少,消费者主要是人类,而不是野生动物,C不符合题意。

D.森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】生态系统类型:

分布 特点 作用 主要生物

自然生态系统 森林生态系统 湿润或较湿润地区 动物种类繁多,营养结构复杂,较稳定,是陆地上最大的生态系统。 提供大量木材及林副产品,能够防风固沙、涵养水源、保持水土被誉为“绿色水库”,最能维持生态环境稳定。 植物以乔木为主,也有少量灌木和草本植物;动物以树栖、攀援生活为主。

草原生态系统 较干旱地区 动植物种类少,种群密度和群落结构简单且变化剧烈。 提供丰寓的生物资源,如药材、动物皮毛等。能够保持水土。 植物以草本为主,动物以善于奔跑者和挖洞穴居者为主。

海洋生态系统 海洋 水盐度高,受阳光、温度、含氧量影响大,藻类植物和动物种类很多。 维持水循环、调节气候、生物资源丰富。 植物以微小浮游植物为主;动物种类多且大多可游动。

湿地生态系统 多水或过湿之地(潜水海洋、沼泽) 动植物种类多,被誉为“地球之肾”,是世界上最具生产力的生态系统之一。 很多种类的沼泽植物和动物依赖湿地生存;湿地还具有净化水源、蓄洪抗旱的作用。 湿地中的植物可分为水生、沼生、湿生三类;动物种类也异常丰富。

淡水生态系统 河流,湖泊或池塘等 藻类植物和动物的种类很多。 调节气候,作为生活用水,农业用水,进行淡水养殖等。 淡水生物

人工生态系统 农田生态系统 人工建立 生物种类较少,以农作物为主,人的作用非常突出,结构简单、易退化。 提供人类所需要的农作物及副产品。 农作物

城市生态系统 人工建立 人起主导作用,高度依赖其他生态系统,强烈干扰其他生态系统,自动凋节能力差,容易出现环境问题。 对人类政治、经济、文化产生重大影响。 主要是人,植物种类和数量很少,植被覆盖率低,不稳定。

20.【答案】B

【解析】【解答】生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的。一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。森林生态系统,生物种类丰富,营养结构复杂,所以自我调节能力最强。

故答案为:B

【分析】生态系统的类型和分布特点:

类型 森林生态系统 草原生态系统 海洋生态系统 湿地生态系统 农田生态系统

分布特点 较湿润地区 干旱地区 整个海洋 沼泽河流湖泊等 农田

物种 繁多 较多 繁多 较多 农作物为主

21.【答案】(1)单向

(2)A→C→D

(3)丙

(4)强

(5)影响

(6)根、茎、叶

(7)①+③+④+⑤=②

【解析】【解答】(1)根据图一可以看出,生态系统中的能量是单向流动的。

故填:单向。

(2)分析题图一,A能利用太阳能,是生产者,C和D直接和间接能生产者为食,是消费者,B能分解生产者和消费者遗体、遗物,属于分解者,所以题图一中只有一条食物链:A→C→D

故填:A→C→D。

(3)分析题图二,甲通过②过程消耗二氧化碳,属于生产者;丙以甲为食属于消费者;乙分解甲和丙遗体遗物,属于分解者。所以图二中属于动物的是丙。

故填:丙。

(4)“林”和“草”分别指“森林生态系统”、“草原生态系统”。一般情况下,森林生态系统比草原生态系统生物种类多,营养结构复杂,所以自动调节能力更强一些。

故填:强。

(5)森林能净化空气,这说明生物能影响环境。

故填:影响。

(6)古代的蕨类植物经过漫长的年代变成了煤。蕨类植物具有根、茎、叶的分化。

故填:根、茎、叶。

(7)分析题图二,①、③、④、⑤表示二氧化碳的排出过程,②表示二氧化碳的吸收,“碳中和”的等式是①+③+④+⑤=②。

故填:①+③+④+⑤=②。

【分析】1、生态系统中的碳循环:

(1)生产者通过光合作用将大气中的二氧化碳转化成有机物,将碳元素引入生物体内。

(2)消费者能过食物链直接或间接获取生产者体内的有机物,构成自身组织。

(3)生产者和消费者通过呼吸作用分解自身的有机物释放二氧化碳,分解者通过呼吸作用分解动植物遗体、遗物中的有机物释放二氧化碳。在大气中,碳以二氧化碳形式存在,在生物体内,碳以有机物形式存在。

2、在物质循环的同时伴随着能量流动,物质循环是周而复始的,能量流动是单向流动、逐级递减的。

3、“碳中和”是指在一定区域内二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。自然界中二氧化碳的排放出要来自燃料燃烧,二氧化碳的吸收则靠植物的光合作用。所以实现“碳中和”的措施一方面是开发新能源,以减少二氧化碳的排放,另一方面是大面积植树造林,增加绿化面积,以消除大气中的二氧化碳。

22.【答案】(1)生物种类

(2)自动调节

(3)鳃

(4)水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭

(5)东北虎

【解析】【解答】(1)生物多样性包含基因多样性、生物种类多样性、生态系统多样性三种;

故填:生物种类;

(2)生态系统拥有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有限的,若外界过度干扰,该生态系统会走向崩溃;

故填:自动调节;

(3)中国林蛙属于两栖动物,两栖动物的主要特征:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;

故填:鳃;

(4)根据题目的信息“中国特有珍稀鸟类——中华秋沙鸭,它常以食草小鱼、水草为食,也是水獭的食物”可以得出一下捕食信息:水草被食草小鱼吃、也被中华秋沙鸭吃,食草小鱼会被中华秋沙鸭吃, 中华秋沙鸭会被水獭吃,其中最长的一条食物链为:水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭;

故填:水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭;

(5)最高等的脊椎动物类群为哺乳动物,其中是哺乳动物的生物是东北虎。

故填:东北虎。

【分析】(1)生物多样性的三个层次:①基因的多样性(也叫遗传多样性);②生物种类的多样性;③生态系统的多样性。生物种类多样性的实质是基因多样性。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。生态系统的成分越复杂,其自动调节能力越强,该生态系统越稳定。

(3)两栖动物的主要特征:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

(4)食物链:生产者和消费者之间由于吃与被吃而形成的关系。食物链一定是从生产者开始。食物链中的箭头表示物质和能量的流动方向。

(5)我们根据体内是否有脊椎骨组成的脊柱,将动物简单分为脊椎动物和无脊椎动物。无脊椎动物有腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等,脊椎动物有鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳类等。

23.【答案】(1)弱;本地树种

(2)分解者;生产者;增加

(3)蒸腾

(4)调节气候

【解析】【解答】(1)生态系统拥有一定的自我调节能力,人工林树种单一,自我调节能力也就较弱;为适应特定环境,树种应优先选取本地树种,若选择外来树种,可能会引发物种入侵;

故填:弱;本地树种;

(2)食物链只包含生产者和消费者,若要构成一个完整的生态系统,则还要补充非生物部分和分解者;植物能通过光合作用制造有机物,因此在生态系统中扮演的角色是生产者;如果食虫鸟数量下降,短期内虫会因为天敌减少而数量增多;

故填:分解者;生产者;增加;

(3)移栽树苗时剪去部分枝叶是为了减小植物的蒸腾作用,避免植物蒸腾失去太多水分,导致失水死亡;

故填:蒸腾;

(4)植树可以通过光合作用、呼吸作用、蒸腾作用调节气候,因此造林可以起到调节气候的目的。

故填:调节气候。

【分析】(1)生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水等,生物部分由生产者、消费者和分解者组成。食物链和食物网中只包含生产者和消费者,若要构成生态系统还需要补充分解者和非生物部分。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。生态系统的成分越复杂,其自动调节能力越强,该生态系统越稳定。

(3)移栽树木需要注意:①去除多余成熟叶片,避免过度蒸腾导致细胞失水死亡;②尽量在傍晚或者阴天移栽,避免蒸腾作用过强;③保留部分幼嫩叶片,为植物生长提供生长素;④根部带土移栽可以有效保护幼根;⑤如有需要可以往树干中输入水和无机盐,移栽前期根的吸收能力较低,可以用输液的方式额外补充。

24.【答案】(1)2;草→鼠→鹰;消费者

(2)分解者;二氧化碳

(3)没有;光合作用

【解析】【解答】(1)分析图像可知,题目中的食物链有2条,分别是“草→鼠→蛇→鹰”、“草→鼠→鹰”,其中最短的食物链是“草→鼠→鹰”;食物链和食物网只由生产者和消费者组成;

故填:2;草→鼠→鹰;消费者;

(2)大多数细菌和真菌能将有机物分解成无机物,作为生态系统成分中的分解者,能将动植物遗体分解成二氧化碳、水、无机盐等,促进生态系统的物质循环;

故填:分解者;二氧化碳;

(3)藻类植物体内没有根、茎、叶的分化,是较为低等的孢子植物;藻类植物的光合作用能力很强,地球上绝大多数氧气都来自于藻类植物的光合作用,植物光合作用能吸收二氧化碳,产生氧气。

故填:没有;光合作用。

【分析】(1)生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水等,生物部分由生产者、消费者和分解者组成。食物链和食物网中只包含生产者和消费者,若要构成生态系统还需要补充分解者和非生物部分。

(2)食物链:生产者和消费者之间由于吃与被吃而形成的关系。食物链一定是从生产者开始。食物链中的箭头表示物质和能量的流动方向,食物链中的能量流动特点是单向流动、逐级递减。

(3)光合作用:指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。

(4)藻类植物属于孢子植物,其主要特征是:大多生活在水中,结构简单,无根、茎、叶的分化,常见的藻类植物有海带、紫菜、衣藻、蓝藻等。

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1

重难点03 生物与环境 中考生物

一、选择题

1.有“地球之肾”之称的生态系统是( )

A.草原生态系统 B.湿地生态系统

C.农田生态系统 D.森林生态系统

2.有关生物与环境的说法,错误的是( )

A.“雨露滋润禾苗壮”主要体现了生物对环境的适应

B.“鱼儿离不开水”说明了生物依赖环境

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了温度对生物的影响

3.春暖花开,万物复苏,到处呈现出生机勃勃的景象。下列属于生物的是( )

A.机器人在弹钢琴 B.钟乳石在慢慢长大

C.生石花开出黄色的花朵 D.导航里帮我们规划路线的小度

4.我国已开展全民义务植树活动40余年,森林覆盖率提高到21.63%,既改善了空气质量,美化了环境,又增加了降水量,这说明了( )

A.生物影响环境 B.环境影响生物

C.生物适应环境 D.环境适应生物

5.雷鸟的足部完全被羽,甚至趾底也生有羽毛,有利于其冬季行走于冰雪上。这体现了( )

A.生物影响环境 B.生物不能影响环境

C.生物适应环境 D.生物不能适应环境

6.如图是生态系统中生产者、消费者、分解者关系示意图。下列相关的叙述中,错误的是( )

A.①是生产者,②和③是消费者,④是分解者

B.②和③的关系是捕食关系

C.①→②→③→④构成一条食物链

D.①、②、③的遗体能被④分解

7.古诗词是中华文化瑰宝,深受人民喜爱。下列诗句中不包含生命现象的是( )

A.野火烧不尽,春风吹又生

B.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山

C.红豆生南国,春来发几枝

D.孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低

8.科学探究是研究生物学的重要方法。如果某生物小组想探究“光照对鼠妇生活的影响”, 应选择下列哪组条件作为对照( )

A.干燥与阴暗 B.低温与潮湿 C.干燥与潮湿 D.明亮与阴暗

9.下列生命现象中,与“明月别枝惊鹊”所体现的生物特征相同的是( )

A.种瓜得瓜,种豆得豆

B.含羞草叶子受到触碰后会合拢

C.螳螂捕蝉,黄雀在后

D.鲸鱼常浮出水面喷出雾状水柱

10.下列关于食物链和食物网的叙述,正确的是( )

A.食物链通常是由绿色植物开始的

B.食物网中可以包含非生物成分和分解者

C.能量沿着食物链单向流动、逐级递增

D.食物链越多,生态系统自我调节能力越弱

11.地球上最大的生态系统是( )

A.海洋生态系统 B.森林生态系统

C.生物圈 D.草原生态系统

12.如图为某草原生态系统中部分食物网的示意图。下列有关叙述正确的是( )

A.图中共有两条食物链 B.图中鹰只属于第五营养级

C.图中只包括生产者和消费者 D.图中蛇与鹰只存在捕食关系

13.“冰糖心苹果”产自新疆的阿克苏,果核透明,味道甜美,深受广大消费者喜爱。阿克苏地区年日照时数多达2600小时以上,昼夜温差大。影响这种苹果品质的非生物因素是( )

A.温度和光照 B.温度和水分 C.水分和土壤 D.光照和水分

14.生物圈是地球上最大的生态系统,是人类和其他生物共同生活的唯一家园。有关叙述正确的是( )

A.生物圈的资源取之不尽,用之不竭

B.生物圈的范围包括大气圈、水圈和岩石圈

C.生物圈中的生物能影响和适应环境

D.生态系统由生产者、消费者和分解者组成

15.“螳螂捕蝉,黄雀在后”体现了生物之间的哪种关系( )

A.共生 B.捕食 C.合作 D.竞争

16.在生物圈中,不同的生物扮演着不同的角色,人类也是其中的一员,人类在生态系统中扮演的角色是( )

A.生产者 B.消费者和生产者

C.消费者 D.分解者

17.图表示一条食物链中四种生物的相对数量关系。下列叙述错误的是( )

A.这条食物链可表示为:丙→丁→乙→甲

B.图中的四种生物和分解者组成了完整的生态系统

C.一段时间内,如果乙的数量增加,会导致甲和丙的数量增加

D.若图中生物的数量能长时间保持相对稳定,说明该生态系统具有一定的自动调节能力

18.为了研究生态系统的结构和功能,某同学准备用河沙、池塘水、小鱼、小虾等材料制作生态瓶。下列建议不宜采纳的是( )

A.材料应该进行严格地消毒和杀菌

B.需要加入适量的植物作为生产者

C.生态瓶应放在适宜的光照条件下

D.所选动植物材料要能形成食物链

19.生物圈是地球上最大的生态系统,不同地域的环境与各种生物又形成了多种多样的生态系统。下列有关森林生态系统叙述正确的是( )

A.缺乏高大的植物 B.动植物种类极少

C.人类起支配作用 D.有调节气候功能

20.在自然生态系统中,生物种类越多,食物链和食物网越复杂,其自我调节能力越强。下列生态系统中,自我调节能力最强的是( )

A.农田生态系统 B.森林生态系统

C.草原生态系统 D.池塘生态系统

二、读图理解题

21.山水林田湖草沙是一个生命共同体。图一为某林地中能量流动示意图,虚线方框内表示该生态系统的生物部分;图二为碳循环示意图。请回答下列问题:

(1)根据图一可以看出,生态系统中的能量是 (选填“单向”或“双向”)流动的。

(2)写出图一中的一条食物链: 。(用图中字母和箭头表示)

(3)动物属于图二中的 (选填“甲”或“乙”或“丙”)。

(4)“林”和“草”泛指不同的生态系统。一般情况下,森林生态系统比草原生态系统的自动调节能力更 一些。

(5)森林能净化空气,有“地球之肺”之称,这说明生物能 环境。

(6)古代的蕨类植物经过漫长的年代变成了煤。蕨类植物具有 (器官)的分化。

(7)我国努力争取2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定区域内二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。图二中①~⑤表示各过程中二氧化碳的量,用图中序号列出表示“碳中和”的等式: 。

三、资料分析题

22.阅读下列资料,回答相关问题。

长白山位于亚欧大陆东缘,浓缩了从温带到极地几千公里的生物地理景观,其植被从山顶向下依次为苔原带、岳桦林带、针叶林带、针阔混交林带,呈垂直分布。到目前为止,长白山自然保护区内有人参、长白松等野生植物2700余种,野生动物1600余种,还有多种细菌和真菌,构成了丰富的生物资源库。

长白山为野生动物创造了天然的繁衍与栖息环境,这里栖息着中国林蛙和极北小鲵等两栖动物,松花蛇、赤练蛇等爬行动物,梅花鹿、东北虎等哺乳动物,啄木鸟、大杜鹃等鸟类,还有诸多名贵鱼类。保护区中的生物之间存在着一定的关系,如中国特有珍稀鸟类——中华秋沙鸭,它常以食草小鱼、水草为食,也是水獭的食物。

(1)建立自然保护区是保护生物多样性最为有效的措施,生物多样性不仅指 的多样性,还包括基因的多样性和生态系统的多样性。

(2)为维持长白山自然保护区生态环境相对稳定,应避免外界过度干扰,这是因为生态系统的 能力是有一定限度的。

(3)中国林蛙的发育是一种变态发育,幼体用 呼吸,成体用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

(4)根据资料中划线部分提供的信息,写出一条食物链: 。

(5)上述资料中, (填一种动物名称)所处的类群为最高等的脊椎动物类群。

四、综合应用题

23. 2023年西藏自治区政府工作报告指出过去五年工作中狠抓环境保护,科学开展了大规模国土绿化行动,进一步补齐基层生态环境基础设施短板,生态环境明显改善。全区完成营造林117.9万亩,修复退化草原437.5万亩。全区7个地市空气质量优良天数达到9%以上,主要江河湖泊水质均达到或者优于Ⅲ类标准。请依据所学知识,结合材料回答下列问题。

(1)人工林树种较单一,自动调节能力较 ,为适应特定环境,树种应优先选取 (填“本地树种”或“外来树种”)。

(2)图是人工林中部分生物组成的食物链。

要构成一个完整的生态系统,除图5中所示生物成分外,还需要补充非生物部分和 。植物在生态系统中扮演的角色是 。如果食虫鸟数量下降,短期内虫的数量将 。

(3)移栽树苗时剪去部分枝叶是为了减小 作用,防止树苗因大量失水而死亡。

(4)植树造林的意义是 (写出一条即可)。

24.“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等措施,使二氧化碳的排放量和吸收量相互抵消,最终实现“碳”的“零排放”。为减少化石燃料的大量燃烧,生物柴油作为化石柴油的绿色替代品备受人们的关注。下图为生态系统的碳循环示意图(虚线框中为草原生态系统的部分食物网)。回答下列问题:

(1)图示中,有 条食物链,其中最短的食物链是 ,构成该食物网的生物包括生产者和 。

(2)大多数细菌和真菌作为生态系统成分中的 ,能够把动植物遗体分解成 、水和无机盐,参与碳循环等过程。

(3)藻类植物能大量累积油脂,是生产生物柴油的良好原料,其大多生活在水中, (填“有”或“没有”)根、茎、叶的分化。养殖藻类植物用于生产生物柴油可实现“碳”的“零排放”,原因是藻类植物通过 (填生理过程)吸收大量的二氧化碳,几乎抵消生物柴油燃烧时释放的二氧化碳。

答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】A.草原生态系统分布在比较干旱的地方,在保持水土和防风固沙等方面起着重要的作用,A错误。

B.湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,以沼泽植物占优势,动物的种类也很多。湿地在抵御洪水、调节径流、控制污染、调节气候、美化环境等方面起到重要作用,它既是陆地上的天然蓄水库,又是众多野生动植物资源,特别是珍稀水禽的繁殖和越冬地,它可以给人类提供水和食物,湿地与人类息息相关,是人类拥有的宝贵资源,因此湿地被称为 “地球之肾”,B正确。

C.农田生态系统是人工建立的生态系统,其主要特点是人的作用非常关键,人们种植的各种农作物是这一生态系统的主要成员,农田中的动植物种类较少,群落的结构单一,食物链单一且不完善,人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动,才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展,C错误。

D.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多。森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,有“绿色水库”、“地球之肺”之称,D错误。

故答案为:B。

【分析】生态系统指一定的地域内,生物与环境构成的统一整体。生态系统可分为有森林生态系统,农田生态系统,淡水生态系统、草原生态系统、湿地生态系统等。森林生态系统是森林生物与环境之间、森林生物之间相互作用,并产生能量转换和物质循环的统一体系,有“绿色水库”、“地球之肺”之称;湿地生态系统是在多水和过湿条件下形成的生态系统,沼泽是典型的湿地生态系统,有“地球之肾”之称;农田生态系统是人工建立的生态系统;淡水生态系统是指由淡水生物群落及淡水水域相互作用所构成的生态系统;草原生态系统指以各种草本植物为主体的生物群落及其环境构成的陆地生态系统 。

2.【答案】A

【解析】【解答】解:A.“雨露滋润禾苗壮”意思是禾苗可以吸收水分,满足禾苗的生长需要,体现了非生物因素水对生物的影响,属于环境影响生物,故A符合题意;

B.鱼儿生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳,必须生活在水中,离开水就会死亡。俗话说:“鱼儿离不开水”,生物依赖环境,故B不符合题意;

C.“种豆南山下,草盛豆苗稀”体现了生物之间的竞争关系,故C不符合题意;

D.“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”主要体现了非生物因素温度对生物的影响,故D不符合题意。

故答案为:A

【分析】生物与环境之间是相互影响、相互作用的,并且是一个漫长的过程。判断属于生物与环境的哪种关系的方法是根据影响结果而定。

生物适应环境:一般是生物具有与其环境相适应的形态特征或生活方式,如鸟有翅膀,鱼有鳍,青蛙冬眠等。

环境影响生物:指由于环境改变使生物受到影响,如南方植物种到北方后,水果味道发生改变。

生物影响环境:指由于生物的生活使得环境发生变化,如植树造林可以防风固沙、美化环境、调节气候、降低噪音污染,体现了生物对环境的影响。

3.【答案】C

【解析】【解答】A.机器人没有生物特征,不是生物,A不符合题意。

B.钟乳石是石头,不是生物,B不符合题意。

C.生石花是生物,C符合题意。

D.导航是人工产品,不是生物,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】生物的特征有:①生物的生活需要营养,②生物能进行呼吸,③生物能排出身体内产生的废物,④生物能对外界刺激作出反应,⑤生物能生长和繁殖,⑥生物都有遗传和变异的特性,⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

4.【答案】A

【解析】【解答】植树造林对于调节气候、涵养水源、减轻大气污染具有重要意义。因为树木有吸收二氧化碳、放出氧气的作用,对维持生物圈中的碳—氧平衡起到重要作用。植树造林还能增加了大气的湿度、涵养水源保持水土等,对生物圈的水循环起重要作用。所以,题干所述现象体现了生物影响环境。

故答案为:A。

【分析】生物对环境的适应与影响:生物必需适应环境才能生存下来,同时,生物影响和改变着环境。

①生物对环境的适应:每一种生物都具有与其生活的环境相适应的形态结构和生活方式、生物的适应性是普遍存在的。如:沙漠中的仙人掌叶变成了刺,可减少水分的蒸腾,以适应干旱的生活环境;企鹅体内有很多的脂肪,有保温作用,以适应严寒的气候;还有,动物的拟态和保护色等,都是对生活环境的一种适应。

②生物对环境的影响:生物在适应环境的同时,也在影响着环境.如:植物的蒸腾作用,可提高空气湿度,增加降雨量等.蚯蚓生活在土壤中,既可疏松土壤,又可增加土壤肥力;又如:“大树底下好乘凉”;“千里之堤,溃于蚁穴”等。

5.【答案】C

【解析】【解答】根据题干所述,雷鸟的足部完全被羽,甚至趾底也生有羽毛,有利于其冬季行走于冰雪上,这是雷鸟对环境的适应,为基础题,熟记即可,

故答案为:C

【分析】此题考查生物对环境的适应,为基础题,比较简单,熟记即可,生物对环境的适应具有普遍性,生物必须适应环境才能生存。

6.【答案】C

【解析】【解答】A、图中,①能进行光合作用,是生产者,②和③是消费者,④是营腐生生活的细菌和真菌,属于分解者,A说法正确。

B、 图中可以看出, ②和③是吃与被吃的关系,属于捕食关系,B说法正确。

C、食物链是生态系统中生物之间由食物关系而形成的链状结构,每条食物链的起点都是生产者,终点是最高级消费者,不能出现分解者,可见,图中的食物链是:①→②→③,C说法错误。

D、④是分解者,分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,①、②和③都属于消费者,它们的遗体能被④分解者分解,D说法正确。

故答案为:C

【分析】此题考查生态系统的组成、食物链等基础知识,难度不大,熟记即可,生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的,生物成分包括生态系统中的全部生物,根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者,绿色植物是生态系统中的生产者,直接或间接以植物为食物为消费者,分解者是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物,它们能将动植物残体中的有机物分解成无机物归还无机环境,促进了物质的循环,食物链生物之间吃与被吃的关系,每条食物链的起点都是生产者,终点是最高级消费者,不能出现分解者和非生物成分。

7.【答案】D

【解析】【解答】A.野火烧不尽,春风吹又生表明生物的生长、繁殖现象,具有生命现象,A不符合题意。

B.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山,表明猿猴的叫声不绝于耳,具有生命现象,B不符合题意。

C.红豆生南国,春来发几枝,体现了生物能够生长和繁殖,C不符合题意。

D.孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低,不具有生命现象,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】生物的特征有:①生物的生活需要营养,②生物能进行呼吸,③生物能排出身体内产生的废物,④生物能对外界刺激作出反应,⑤生物能生长和繁殖,⑥生物都有遗传和变异的特性,⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。

8.【答案】D

【解析】【解答】 如果某生物小组想探究“光照对鼠妇生活的影响”,变量是光,其他条件都相同且适宜,因此应选择“明亮与阴暗”作为对照。

故答案为:D。

【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是唯一变量。一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有对实验变量进行处理的就是对照组。

9.【答案】B

【解析】【解答】A、种瓜得瓜,种豆得豆体现的是生物有遗传的特性,不符合题意。B、含羞草叶子受到触碰后会合拢体现了生物能对外界刺激作出反应,与“明月别枝惊鹊”所体现的生物特征相同,符合题意。C、螳螂捕蝉,黄雀在后体现了生物的生活需要营养,不符合题意。D、鲸鱼常浮出水面喷出雾状水柱体现了生物能进行呼吸,不符合题意。故答案为:B。

【分析】生物的共同特征有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的.

10.【答案】A

【解析】【解答】A、绿色植物能够通过光合作用制造有机物,有机物中储存着来自阳光的能量,绿色植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此绿色植物是生产者,是食物链的起点,A说法正确。

B、生态系统中生产者和消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,就形成了食物链,所以食物链中不能含有非生物成分和分解者,B说法错误。

C、能量沿着食物链流动是单向的,并且是逐级递减的,能量从一个营养级输入到一个营养级时,各营养级的生物都因呼吸消耗了大部分能量;还有一部分流入分解者中,C说法错误。

D、生态凶弹中,生物种类越多,营养结构越复杂,生态系统的自我调节能力越强,D说法错误。

故答案为:A

【分析】此题考查食物链和食物网、能量的流动特点、生态系统的调节能力,为基础题,难度不大,熟记:绿色植物制造的有机物,不仅养活了植物自身,还为动物的生存提供食物,因此绿色植物是生产者;消费者主要是指各种动物,不能进行光合作用,直接或间接以植物为食;所以,食物链通常是由一种绿色植物(生产者)开始的,位于食物链的第二个环节的生物通常是植食性动物,位于食物链中其他环节的生物大多是肉食性动物,因此位于食物链其他环节的生物通常是动物(消费者,所以,食物链的正确写法是:绿色植物(起点)→食草动物→肉食动物→…最高级消费者,不能包括非生物成分和分解者;生态系统中,生物种类越多。营养结构越复杂,生态系统的自我调节能量越强,反之越弱。

11.【答案】C

【解析】【解答】解:A、海洋生态系统是由海洋和海洋生物组成,海洋中的植物大部分是微小的浮游植物,植物进行光合作用放出氧气,动物种类很多,大都能在水中游泳.它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.A选项错误.

B、森林生态系统分布在湿润或较湿润的地区,其主要特点是动物种类繁多,群落的结构复杂,种群的密度和群落的结构能够长期处于稳定的状态,在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用.森林生态系统中中生活着大量的绿色植物.它可以通过绿色植物的光合作用,不但能转化太阳能而形成各种各样的有机物,而且靠光合作用吸收大量的二氧化碳并释放出氧气,维系了大气中二氧化碳和氧气的平衡,净化了环境,使人类不断地获得新鲜空气.因此,生物学家曾说,“森林是地球之肺”. 它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.B选项错误.

C、生物圈是生物与环境构成的一个统一的整体,是最大的生态系统,它包括了地球上所有的生物及其生存的全部环境,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存.C选项正确.

D、草原生态系统分布在干旱地区,这里年降雨量很少. 与森林生态系统相比,草原生态系统的动植物种类要少得多,群落的结构也不如前者复杂.在不同的季节或年份,降雨量很不均匀,因此,种群和群落的结构也常常发生剧烈变化. 植物以草本植物为主,有的草原上有少量的灌木丛.高大乔木的生长需要较多的水,由于降雨稀少,乔木非常少见.那里的动物与草原上的生活相适应,大多数具有挖洞或快速奔跑的行为特点.草原上啮齿目动物特别多,它们几乎都过着地下穴居的生活.和瞪羚、黄羊、高鼻羚羊、跳鼠、狐等善于奔跑的动物,都生活在草原上.它存在于生物圈中,所以不是最大的生态系统.D选项错误.

故选C

【分析】生物圈是地球上所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,包括森林生态系统、海洋生态系统、农田生态系统、草原生态系统、淡水生态系统、湿地生态系统、城市生态系统等等,是最大的生态系统.

12.【答案】C

【解析】【解答】A、图中共有食物链三条:草→食草昆虫→吃虫鸟→鹰;草→食草昆虫→吃虫鸟→蛇→鹰;草→食草昆虫→青蛙→蛇→鹰。A不符合题意。

B、食物链中每一级都是一个营养级,食物链草→食草昆虫→吃虫鸟→鹰中,鹰属于第四级营养级。B不符合题意。

C、食物链是由生产者和消费者组成,构成的吃和被吃的关系,所以图中只包括生产者和消费者。C符合题意。

D、鹰吃蛇,所以鹰和蛇之间的关系是捕食关系,鹰和蛇都有以吃虫鸟为食,所以是竞争关系。即鹰和蛇既是捕食关系又是竞争关系。D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费...注意起始点是生产者。

13.【答案】A

【解析】【解答】非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物个体生活的其他所有生物,包括同种和不同种的生物个体。因此,阿克苏地区日照时间长,光照是光合作用的条件,通过充足的光照制造更多的有机物,而昼夜温差大,夜间温度较低,呼吸作用会减弱,降低温度,使苹果的呼吸作用减弱,以减少呼吸作用对有机物的消耗,从而使苹果中贮藏的有机物更多,味道甜美。影响这种苹果品质的非生物因素是温度和光照。

故答案为:A。

【分析】非生物因素影响动植物的分布:

非生物因素 影响 典型例子

光 对植物的生理和分布起着决定性的作用,对动物的影响主要体现在生理活动。 海洋中植物的垂直分布;植物进行光合作用需要在光下进行;光影响鼠妇的生活,在夜间涌动,绝大多数动物在白天活动。

温度 影响生物的分布,也影响生物的生长和发育。 南北植物的分布,不同海拔高度植物的分布;生物的生长和发育只能在一定的温度范围内进行,环境温度高于或低于一定的限度时,生物就可能受到伤害,甚至死亡。

水分 水常常决定生物的分布,一切生物的生活都离不开水。 沙漠靠近水源的地方出现绿洲;植物和人体内各种物质的运输需要水。

空气 空气影响动植物的生活 动物、植物的呼吸作用都需要空气中的氧气;植物的光合作用需要一氧化碳。

14.【答案】C

【解析】【解答】A、生物圈的资源而不是取之不尽,用之不竭的,我们要保护资源,避免浪费,A说法错误。

B、生物圈的范围包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层,B说法错误。

C、生物圈中的生物既能适应环境也能影响或改变环境,生物适应环境具有普遍性,C说法正确。

D、一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分是指影响生物生存的光、温度和水等因素,可见D说法错误。

故答案为:C

【分析】此题考查生物圈的范围、生态系统的组成等基础知识,难度一般,熟记即可,生态系统是生活与环境形成的统一整体,包括生物成分和非生物成分,一个完整的生态系统是由生物部分和非生物部分组成的,生物部分包括生产者、消费者和分解者;非生物部分是指影响生物生存的光、温度和水等因素,生物圈包括大气圈的下层、整个水圈、岩石圈的上层,是最大的生态系统,生物圈的资源不是取之不尽,用之不竭的,我们要保护生物圈,保护我们的家园。

15.【答案】B

【解析】【解答】“螳螂捕蝉,黄雀在后”意思是螳螂在前面捕食蝉,黄雀在后面捕食螳螂。“螳螂捕蝉,黄雀在后”揭示的是动物之间的捕食关系,即吃与被吃的关系,在“螳螂捕蝉,黄雀在后”这一成语中,形成的食物链应为:树→蝉→螳螂→黄雀。综上所述,B选项正确。

故答案为:B。

【分析】生物与生物之间的关系常见有:捕食关系、竞争关系、合作关系、寄生关系等。

16.【答案】C

【解析】【解答】生产者主要是绿色植物,它是生态系统中最基本、最关键的生物组成成分;消费者包括各种动物;分解者主要指营腐生生活的细菌和真菌。消费者的生存都直接或间接地依赖于绿色植物制造出有机物,所以人在生物圈中扮演着消费者的角色。

故答案为:C。

【分析】生态系统是指在一定地域内生物与环境形成的统一的整体。生态系统的组成包括非生物部分和生物部分。非生物部分有阳光、空气、水、温度、土壤(泥沙)等;生物部分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)、分解者(细菌和真菌)。

17.【答案】B

【解析】【解答】A.在生态系统中,物质和能量是沿着食物链和食物网流动并逐渐减少。在食物链中,营养级越低,相对数量越多;营养级越高,相对数量越少。图中相对数量从多到少依次是丙、丁、乙、甲。因此四种生物构成的食物链是:丙→丁→乙→甲,A不符合题意。

B.生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、水分、空气等,生物部分包括生产者、消费者和分解者。图中的食物链只包括生产者和消费者,若要构成生态系统还应有分解者和非生物部分,B符合题意。

C.根据食物链“丙→丁→乙→甲”可知,一段时间内,如果乙的数量增加,会导致甲的数量增加,丁的数量减少、丙的数量增加,C不符合题意。

D.生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的状态。这种平衡是一种动态平衡,之所以会出现这种平衡是因为生态系统具有一定的自动调节能力。所以,若图中生物的数量能长时间保持相对稳定,说明该生态系统具有一定的自动调节能力,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】(1)生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体。一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。

(2)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费...注意起始点是生产者。

(3)生态系统中物质和能量的流动沿着食物链和食物网的方向会逐渐减少,而有毒物质的流动则逐渐增多。

(4)生态系统自我调节的能力有大有小,一般地说,在生态系统中,生物的种类和数量越多,营养结构越复杂,自我调节的能力就越大;相反,生物种类和数量越少,营养结构越简单,自我调节就越小。所以,生态系统自我调节能力的大小主要取决于它自身的结构特点。(即:食物链和食物网的复杂程度)

18.【答案】A

【解析】【解答】A.材料进行严格地消毒和杀菌,会杀死细菌和真菌,生态系统中应该有细菌和真菌作为分解者存在,所以不用严格地消毒和杀菌,A符合题意。

B.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌),所以可以加入植物作为生产者,B不符合题意。

C.生态系统中的能量最终来源是光能,所以生态瓶应放在适宜的光照条件下,以供植物进行光合作用,为生态系统提供有机物和能量,C不符合题意。

D.生态系统的物质循环和能量流动是沿食物链和食物网进行的,所以,所选动植物材料要能形成食物链,物质循环和能量流动才能进行,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】生态系统是指在一定地域内,生物与环境所形成的统一整体.一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,为生物的生活提供物质和能量.生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。生产者是指能进行光合作用,为植物自身、消费者、分解者提供营养物质和能量的绿色植物;消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物,它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物;分解者指的是细菌、真菌等营腐生生活的微生物。它们将动植物残体等含有的有机物分解成简单的无机物,归还到无机环境中,促进了物质的循环。

19.【答案】D

【解析】【解答】A.森林生态系统分布在较湿润的地区,植物高大,生物种类繁多,A不符合题意。

B.森林生态系统分布在较湿润的地区,动植物种类繁多,B不符合题意。

C.城市生态系统中人类起重要支配作用,植物种类和数量少,消费者主要是人类,而不是野生动物,C不符合题意。

D.森林在涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候、净化空气、消除污染等方面起着重要作用,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】生态系统类型:

分布 特点 作用 主要生物

自然生态系统 森林生态系统 湿润或较湿润地区 动物种类繁多,营养结构复杂,较稳定,是陆地上最大的生态系统。 提供大量木材及林副产品,能够防风固沙、涵养水源、保持水土被誉为“绿色水库”,最能维持生态环境稳定。 植物以乔木为主,也有少量灌木和草本植物;动物以树栖、攀援生活为主。

草原生态系统 较干旱地区 动植物种类少,种群密度和群落结构简单且变化剧烈。 提供丰寓的生物资源,如药材、动物皮毛等。能够保持水土。 植物以草本为主,动物以善于奔跑者和挖洞穴居者为主。

海洋生态系统 海洋 水盐度高,受阳光、温度、含氧量影响大,藻类植物和动物种类很多。 维持水循环、调节气候、生物资源丰富。 植物以微小浮游植物为主;动物种类多且大多可游动。

湿地生态系统 多水或过湿之地(潜水海洋、沼泽) 动植物种类多,被誉为“地球之肾”,是世界上最具生产力的生态系统之一。 很多种类的沼泽植物和动物依赖湿地生存;湿地还具有净化水源、蓄洪抗旱的作用。 湿地中的植物可分为水生、沼生、湿生三类;动物种类也异常丰富。

淡水生态系统 河流,湖泊或池塘等 藻类植物和动物的种类很多。 调节气候,作为生活用水,农业用水,进行淡水养殖等。 淡水生物

人工生态系统 农田生态系统 人工建立 生物种类较少,以农作物为主,人的作用非常突出,结构简单、易退化。 提供人类所需要的农作物及副产品。 农作物

城市生态系统 人工建立 人起主导作用,高度依赖其他生态系统,强烈干扰其他生态系统,自动凋节能力差,容易出现环境问题。 对人类政治、经济、文化产生重大影响。 主要是人,植物种类和数量很少,植被覆盖率低,不稳定。

20.【答案】B

【解析】【解答】生态系统调节能力的大小取决于它自身结构特点,但生态系统的资源和空间是有限的,所以,其自动调节能力也是有限的。一般来说,生态系统中的生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。森林生态系统,生物种类丰富,营养结构复杂,所以自我调节能力最强。

故答案为:B

【分析】生态系统的类型和分布特点:

类型 森林生态系统 草原生态系统 海洋生态系统 湿地生态系统 农田生态系统

分布特点 较湿润地区 干旱地区 整个海洋 沼泽河流湖泊等 农田

物种 繁多 较多 繁多 较多 农作物为主

21.【答案】(1)单向

(2)A→C→D

(3)丙

(4)强

(5)影响

(6)根、茎、叶

(7)①+③+④+⑤=②

【解析】【解答】(1)根据图一可以看出,生态系统中的能量是单向流动的。

故填:单向。

(2)分析题图一,A能利用太阳能,是生产者,C和D直接和间接能生产者为食,是消费者,B能分解生产者和消费者遗体、遗物,属于分解者,所以题图一中只有一条食物链:A→C→D

故填:A→C→D。

(3)分析题图二,甲通过②过程消耗二氧化碳,属于生产者;丙以甲为食属于消费者;乙分解甲和丙遗体遗物,属于分解者。所以图二中属于动物的是丙。

故填:丙。

(4)“林”和“草”分别指“森林生态系统”、“草原生态系统”。一般情况下,森林生态系统比草原生态系统生物种类多,营养结构复杂,所以自动调节能力更强一些。

故填:强。

(5)森林能净化空气,这说明生物能影响环境。

故填:影响。

(6)古代的蕨类植物经过漫长的年代变成了煤。蕨类植物具有根、茎、叶的分化。

故填:根、茎、叶。

(7)分析题图二,①、③、④、⑤表示二氧化碳的排出过程,②表示二氧化碳的吸收,“碳中和”的等式是①+③+④+⑤=②。

故填:①+③+④+⑤=②。

【分析】1、生态系统中的碳循环:

(1)生产者通过光合作用将大气中的二氧化碳转化成有机物,将碳元素引入生物体内。

(2)消费者能过食物链直接或间接获取生产者体内的有机物,构成自身组织。

(3)生产者和消费者通过呼吸作用分解自身的有机物释放二氧化碳,分解者通过呼吸作用分解动植物遗体、遗物中的有机物释放二氧化碳。在大气中,碳以二氧化碳形式存在,在生物体内,碳以有机物形式存在。

2、在物质循环的同时伴随着能量流动,物质循环是周而复始的,能量流动是单向流动、逐级递减的。

3、“碳中和”是指在一定区域内二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。自然界中二氧化碳的排放出要来自燃料燃烧,二氧化碳的吸收则靠植物的光合作用。所以实现“碳中和”的措施一方面是开发新能源,以减少二氧化碳的排放,另一方面是大面积植树造林,增加绿化面积,以消除大气中的二氧化碳。

22.【答案】(1)生物种类

(2)自动调节

(3)鳃

(4)水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭

(5)东北虎

【解析】【解答】(1)生物多样性包含基因多样性、生物种类多样性、生态系统多样性三种;

故填:生物种类;

(2)生态系统拥有一定的自动调节能力,但这种调节能力是有限的,若外界过度干扰,该生态系统会走向崩溃;

故填:自动调节;

(3)中国林蛙属于两栖动物,两栖动物的主要特征:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;

故填:鳃;

(4)根据题目的信息“中国特有珍稀鸟类——中华秋沙鸭,它常以食草小鱼、水草为食,也是水獭的食物”可以得出一下捕食信息:水草被食草小鱼吃、也被中华秋沙鸭吃,食草小鱼会被中华秋沙鸭吃, 中华秋沙鸭会被水獭吃,其中最长的一条食物链为:水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭;

故填:水草→食草小鱼→中华秋沙鸭→水獭;

(5)最高等的脊椎动物类群为哺乳动物,其中是哺乳动物的生物是东北虎。

故填:东北虎。

【分析】(1)生物多样性的三个层次:①基因的多样性(也叫遗传多样性);②生物种类的多样性;③生态系统的多样性。生物种类多样性的实质是基因多样性。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。生态系统的成分越复杂,其自动调节能力越强,该生态系统越稳定。

(3)两栖动物的主要特征:幼体生活在水中,用鳃呼吸;成体大多生活在陆地上,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸。

(4)食物链:生产者和消费者之间由于吃与被吃而形成的关系。食物链一定是从生产者开始。食物链中的箭头表示物质和能量的流动方向。

(5)我们根据体内是否有脊椎骨组成的脊柱,将动物简单分为脊椎动物和无脊椎动物。无脊椎动物有腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等,脊椎动物有鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类、哺乳类等。

23.【答案】(1)弱;本地树种

(2)分解者;生产者;增加

(3)蒸腾

(4)调节气候

【解析】【解答】(1)生态系统拥有一定的自我调节能力,人工林树种单一,自我调节能力也就较弱;为适应特定环境,树种应优先选取本地树种,若选择外来树种,可能会引发物种入侵;

故填:弱;本地树种;

(2)食物链只包含生产者和消费者,若要构成一个完整的生态系统,则还要补充非生物部分和分解者;植物能通过光合作用制造有机物,因此在生态系统中扮演的角色是生产者;如果食虫鸟数量下降,短期内虫会因为天敌减少而数量增多;

故填:分解者;生产者;增加;

(3)移栽树苗时剪去部分枝叶是为了减小植物的蒸腾作用,避免植物蒸腾失去太多水分,导致失水死亡;

故填:蒸腾;

(4)植树可以通过光合作用、呼吸作用、蒸腾作用调节气候,因此造林可以起到调节气候的目的。

故填:调节气候。

【分析】(1)生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水等,生物部分由生产者、消费者和分解者组成。食物链和食物网中只包含生产者和消费者,若要构成生态系统还需要补充分解者和非生物部分。

(2)生态系统具有一定的自我调节能力,但这种调节能力是有一定限度的。生态系统的成分越复杂,其自动调节能力越强,该生态系统越稳定。

(3)移栽树木需要注意:①去除多余成熟叶片,避免过度蒸腾导致细胞失水死亡;②尽量在傍晚或者阴天移栽,避免蒸腾作用过强;③保留部分幼嫩叶片,为植物生长提供生长素;④根部带土移栽可以有效保护幼根;⑤如有需要可以往树干中输入水和无机盐,移栽前期根的吸收能力较低,可以用输液的方式额外补充。

24.【答案】(1)2;草→鼠→鹰;消费者

(2)分解者;二氧化碳

(3)没有;光合作用

【解析】【解答】(1)分析图像可知,题目中的食物链有2条,分别是“草→鼠→蛇→鹰”、“草→鼠→鹰”,其中最短的食物链是“草→鼠→鹰”;食物链和食物网只由生产者和消费者组成;

故填:2;草→鼠→鹰;消费者;

(2)大多数细菌和真菌能将有机物分解成无机物,作为生态系统成分中的分解者,能将动植物遗体分解成二氧化碳、水、无机盐等,促进生态系统的物质循环;

故填:分解者;二氧化碳;

(3)藻类植物体内没有根、茎、叶的分化,是较为低等的孢子植物;藻类植物的光合作用能力很强,地球上绝大多数氧气都来自于藻类植物的光合作用,植物光合作用能吸收二氧化碳,产生氧气。

故填:没有;光合作用。

【分析】(1)生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、温度、水等,生物部分由生产者、消费者和分解者组成。食物链和食物网中只包含生产者和消费者,若要构成生态系统还需要补充分解者和非生物部分。

(2)食物链:生产者和消费者之间由于吃与被吃而形成的关系。食物链一定是从生产者开始。食物链中的箭头表示物质和能量的流动方向,食物链中的能量流动特点是单向流动、逐级递减。

(3)光合作用:指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。

(4)藻类植物属于孢子植物,其主要特征是:大多生活在水中,结构简单,无根、茎、叶的分化,常见的藻类植物有海带、紫菜、衣藻、蓝藻等。

二一教育在线组卷平台(zujuan.21cnjy.com)自动生成 1 / 1

同课章节目录