第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业(含答案) 高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业(含答案) 高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 08:14:23 | ||

图片预览

文档简介

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业

一、单选题

1.历史学家秦晖将中国古代的乡村治理模式概括为:国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。据此可知,中国古代乡村自治的精神纽带是( )

A.乡绅权威 B.宗法观念 C.伦理观念 D.宗族组织

2.针对“皇权不下县”的说法,某学者指出,由秦到清,中国基本实行“小县制”,很少达到“地方百里、人口万户”的标准建制,国家政权对社会的控制,通过乡里组织的普遍设立而延伸到农村社会基层。该学者认为,中国古代( )

A.基层不受中央管控 B.注重基层自我管理

C.县府管理能力不足 D.县域经济长期滞后

3.虽然汉代三老(古代掌管教化的乡官)没有行政权力,无法掌握实权,也不是行政吏员,但三老的设立却需要得到政府的承认或任命( )

A.体现了政府权力向基层渗透 B.确立了完备的教化系统

C.突破了官僚政治的统治秩序 D.维护了县乡秩序的稳定

4.秦汉时期,户籍简只能在乡制作,副本仅呈报至县。魏晋之际,户籍黄籍上移至县廷制作,造好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部。这一变化得益于( )

A.中央集权的加强 B.户籍制度的变革

C.造纸技术的改进 D.屯田制度的出现

5.宋朝户籍分为主户和客户,而宋神宗熙宁五年(1072年)客户的比例不断下降,反之,主户的比例相应上升。这可能是因为( )

A.科举制度改革 B.土地私有制的发展

C.市民阶层的壮大 D.理学的发展

6.西汉宣帝五凤四年(公元前54年),耿寿昌建议“边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而朵,以利农,谷贵时减贾而巢,名白常平仓。民便之。”常平仓的设置( )

A.是重农抑商政策的重要体现 B.有利于稳定物价和改善百姓生活

C.减轻了赋税以缓和阶级矛盾 D.主要目的在于增加朝廷财政收入

7.据《汉书·食货志》记载:大司农中丞耿寿昌上书汉宣帝“令边郡皆筑仓,以谷贱增其价而籴,谷贵时减价而粜,名日常平仓。”该主张( )

A.利用市场调节粮价,体现了政府的重商意识

B.严格限制土地兼并,从根本上维护小农利益

C.避免了“谷贱伤农”,亦能防止“谷贵伤民”

D.目的在于控制市场,增加中央政府财政收入

8.“岁荒粮价腾贵,凡城乡富厚之家,仓箱充溢,务须心存惠济,将所积米谷减价平粜,切毋居奇长价,坐视灾黎垂毙,万一民穷盗起,戈矛相向,虽有粟,吾得而食诸 ”这表明古代救济( )

A.救助带有教化色彩 B.政府始终起主导作用

C.民间组织作用上升 D.有利于缓和社会矛盾

9.明清时期,乡村治理形成“国权不下县.县下惟宗旌宗族皆自治,自治靠伦理,伦理遣乡绅”的格局。多绅在要来自退休居乡的官僚和尚未入仕的士人。他们不仅是里甲制和保甲制的主要控制者,还是义学义仓等乡村公共事业的组织管理者。“乡绅之治”本质上反映( )

A.封建制度的僵化与腐朽 B.小农经济的分散性与封闭性

C.程朱理学的社会化趋势 D.科举制度及宗族意识的影响

10.义仓是民间自发设置的公共粮仓,人们按贫富各出些粮谷,以备荒年赈灾。唐代初年,官府以设义仓为名,规定从王公百官到普通百姓,均须按其拥有的田亩,每亩交粟二斤。这一举措( )

A.为两税法提供了借鉴 B.实现了赋税征收的公平

C.有效抑制了土地兼并 D.解决了政府的财政赤字

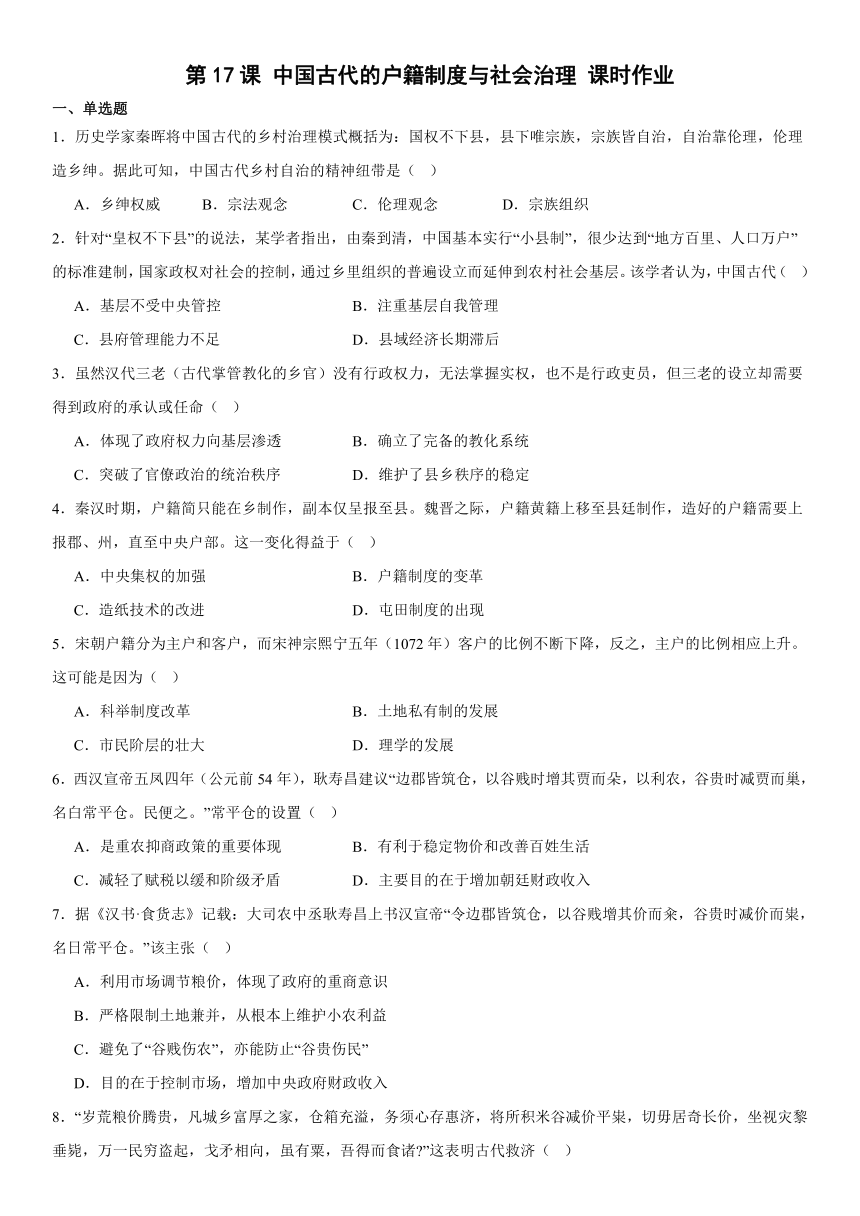

11.下表记载了北宋相关时间的主客户变化情况。据此推断,当时( )

年代 主户及其占总户数的百分比 客户及其占总户数的百分比

宋仁宗天圣元年(1023) 6144983 62.1 3753138 37.9

宋仁宗天圣九年(1031) 5978065 63.7 3402742 36.3

宋仁宗庆历八年(1048) 6893827 64.3 3829868 35.7

宋仁宗嘉佑六年(1061) 7209581 65 3881531 35

宋神宗熙宁五年(1072) 10498869 69.6 4592691 30.4

A.国家财政收入不断增加 B.客户对主户的依附关系减弱

C.土地兼并现象逐渐缓和 D.政府对户籍的管理相对松弛

12.清朝乾隆二年(1737年)颁发谕令:“一省之中,工程之大者,莫如城郭,而地方何处为最要?要地又以何处为最先?应令各省督抚一一确查,分别缓急,预为估计,造册报部。将来如有水旱不齐之时,欲以工代赈,即可按籍而稽,速为办理,不致迟滞,于民生殊有裨益。”这表明,清朝的社会救济( )

A.由治标延伸到治本 B.建立全国性应急体系

C.蕴含预先规划思想 D.鼓励社会力量的参与

13.春秋时期,鲁、齐、卫、越等国都以农村公社共同体为单位来处理全国的土地和农业人口问题,二十五家为一社,“以社之户口,书于版图”。而战国以后,以家户为对象的户籍制度开始成为国家对社区单位进行管理的主要办法之一。这一变化反映出( )

A.生产力发展影响户籍管理 B.宗法关系逐渐遭到破坏

C.社区管理的模式开始出现 D.国家权力延伸到了农村

14.清代,国家在“州县级以下没有任何类型的正式政府存在”,国家意志却延伸于乡村社会,实现了对乡村社会的控制。这主要得益于

A.国家政权的长期稳定 B.地方宗族乡约形成的文化认同

C.法律制度的健全完备 D.中央政府对乡村社会直接管控

15.据明代沈榜的《宛署杂记》记载,他任知县的宛平县辖区有8万人,有5官38吏,其中官俸由户部拨发,吏禄不固定,要地方自行解决。沈榜限于地方财政制约,为完成庞杂的公务,不得不大量加征徭役。据学者考证,这一做法在明朝非常普遍。这一现象反映出明代

A.积贫积弱问题非常严重 B.封建经济发展停滞

C.政府公共服务能力削弱 D.社会矛盾极其尖锐

16.新中国成立初期,战乱、天灾导致全国各类受灾人口约4000万。在农村,政府组织救济粮赈灾,并鼓励灾区群众生产自救、节约互助;在城市,通过以工代赈、生产自救、发给救济金等策略,对失业工人进行救济。这些举措

A.彰显救济主体多元化特征 B.具有应急性社会救济色彩

C.开创了社会保障制度建设 D.满足了城乡居民生活需求

17.“(范)文正公自政府出,归乡”,买下良田千亩,“号日义田,以济养群族”,又设义宅、义学,教养咸备。后人赞之曰:“自家而国,则文正公先天下之忧而忧、后天下之乐而乐,可知已。”此后,颇多士大夫仿效,政府还减免了一些义田的赋税及差役。这反映了宋朝( )

A.政府履行社会治理主体责任 B.政府施政与民间救济良性互动

C.宗族开始承担社会救济责任 D.士绅阶层以农为本的价值取向

18.明中叶,朝廷在松江地方官谏请下于松江府析置青浦一县,以分摊赋税征收和行政管理的责任。而松江士绅阶层从维护田产利益和便于逃避赋税等方面考虑,促使朝廷罢废青浦县。随着松江士绅阶层在政治上的失势,最终青浦复县。青浦县的废置( )

A.是商品经济长期发展的必然结果 B.说明地方治理需平衡各方利益诉求

C.根本上扭转了当地钱粮难征局面 D.成为衡量区域开发程度的有效指标

19.北宋仁宗时,京城谷物价格过高,朝廷利用常平司的米来平抑价格,救济贫民。在地方设置的转运司是负责税赋的机构,而在灾害发生时它也是发放粮食和钱财的机构,负责赈贷事宜。这反映了北宋

A.中央集权得到加强 B.社会保障体系完善

C.救济方式的多样化 D.国家统一社会稳定

20.宋神宗熙宁二年(公元1069年)下诏,要求京城的基层官员在“冬巡”时将孤幼老疾等人统一送至福田院安置,并下发“贫子钱”作为福田院日常运营经费。“贫子钱”的主要来源是内藏库、左藏库和中书省这几个中央机构。这反映了当时( )

A.医疗卫生体系日趋完备 B.民间救济得到官方的支持

C.战争频繁导致流民增加 D.朝廷注重社会秩序的维护

二、材料分析题

21.基层社会治理是国家治理体系的重要组成部分,也是国家治理能力的重要体现。阅读材料,完成下列要求。

材料一 古代社会自郡县制以来,政权只设到县一级,社会基层长期维持“乡绅自治”。这种治理格局概括为“皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。中国传统基层自治的存续,得益于既是社会经济单位、又是政治责任单位的家户制度和儒家意识形态的教化。随着中国步入现代社会,现代性的侵蚀导致传统基层宗族社会受到严重冲击,近代以来中国不断探索与现代性相适应的基层治理制度。

——摘编自任杰、郁建兴《中国基层社会治理中的自治、法治与德治》等

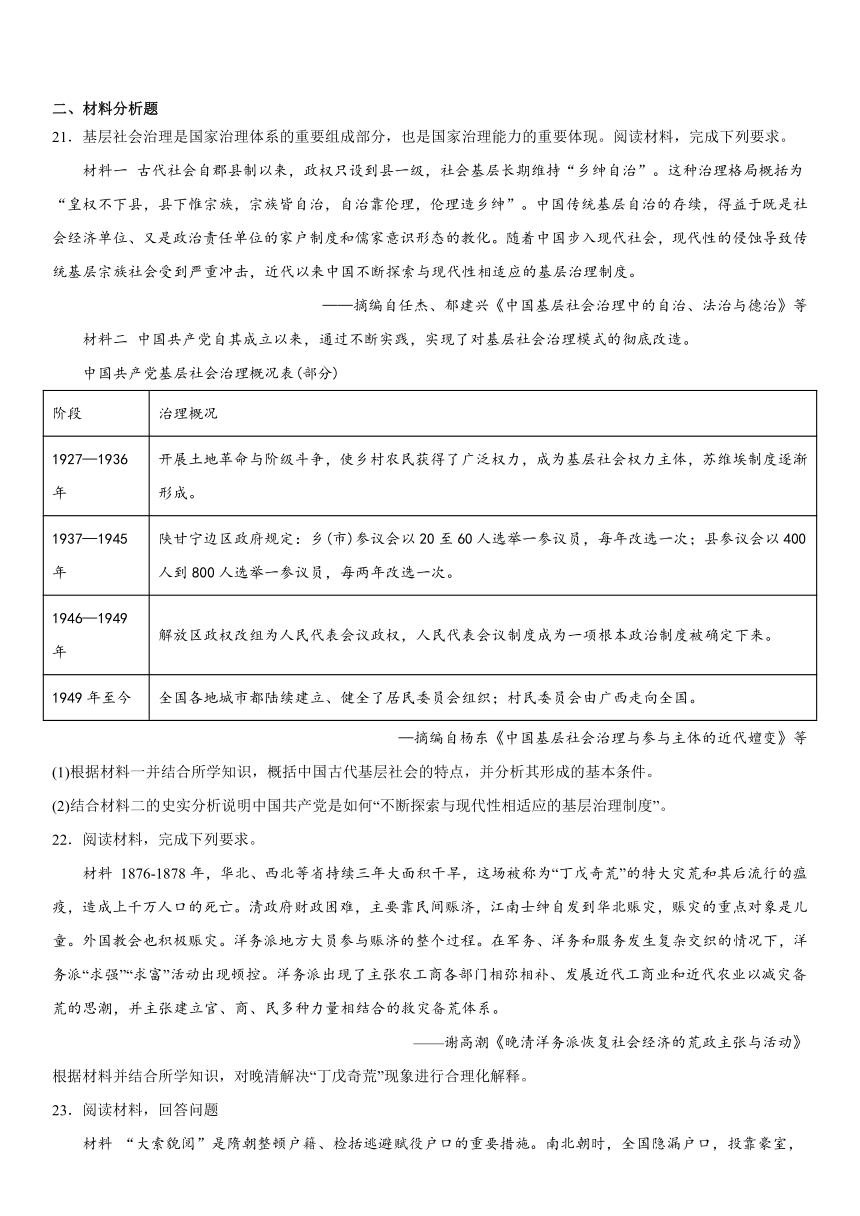

材料二 中国共产党自其成立以来,通过不断实践,实现了对基层社会治理模式的彻底改造。

中国共产党基层社会治理概况表(部分)

阶段 治理概况

1927—1936年 开展土地革命与阶级斗争,使乡村农民获得了广泛权力,成为基层社会权力主体,苏维埃制度逐渐形成。

1937—1945年 陕甘宁边区政府规定:乡(市)参议会以20至60人选举一参议员,每年改选一次;县参议会以400人到800人选举一参议员,每两年改选一次。

1946—1949年 解放区政权改组为人民代表会议政权,人民代表会议制度成为一项根本政治制度被确定下来。

1949年至今 全国各地城市都陆续建立、健全了居民委员会组织;村民委员会由广西走向全国。

—摘编自杨东《中国基层社会治理与参与主体的近代嬗变》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层社会的特点,并分析其形成的基本条件。

(2)结合材料二的史实分析说明中国共产党是如何“不断探索与现代性相适应的基层治理制度”。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1876-1878年,华北、西北等省持续三年大面积干旱,这场被称为“丁戊奇荒”的特大灾荒和其后流行的瘟疫,造成上千万人口的死亡。清政府财政困难,主要靠民间赈济,江南士绅自发到华北赈灾,赈灾的重点对象是儿童。外国教会也积极赈灾。洋务派地方大员参与赈济的整个过程。在军务、洋务和服务发生复杂交织的情况下,洋务派“求强”“求富”活动出现顿控。洋务派出现了主张农工商各部门相弥相补、发展近代工商业和近代农业以减灾备荒的思潮,并主张建立官、商、民多种力量相结合的救灾备荒体系。

——谢高潮《晚清洋务派恢复社会经济的荒政主张与活动》

根据材料并结合所学知识,对晚清解决“丁戊奇荒”现象进行合理化解释。

23.阅读材料,回答问题

材料 “大索貌阅”是隋朝整顿户籍、检括逃避赋役户口的重要措施。南北朝时,全国隐漏户口,投靠豪室,以及妄称老、小以免赋役的现象十分普遍。为严查户口,隋文帝先在全国建立严密的保、闾(里)族(党)等基层组织,继而于开皇五年(公元585年),令全国州、县“大索貌阅”,即按照户籍上登记的年龄,逐一与本人的体貌核对,检查是否虚报年龄,诈老诈小。一旦发现不实,里正、党长等乡官皆配流远方。同时还规定堂兄弟以下一律析籍分居,各为户头。又悬赏令互相到告。通过检括,共括出壮丁四十四万余,人口一百六十四万余。“大索貌阅”的结果,使政府直接控制的丁口数大为增加,从而扩大了国家税源。

——摘编袁刚《户籍的性质、历史与我国户籍制度改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋朝“大索貌阅”的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“大索貌阅”措施的影响

参考答案:

1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.B

17.B

18.B

19.C

20.D

21.(1)特点:出现时间早,历史悠久;皇权不下县;乡绅自治;宗法色彩浓厚;依靠伦理道德治理。基本条件:小农经济占主导;宗法传统;儒家思想的影响。

(2)探索:新民主主义革命时期,中国共产党通过土地革命、阶级斗争与民主政权建设等措施,逐步打破传统基层社会的经济基础和乡里制度,动员农民加入苏维埃政权、抗日民主政权等农村根据地的民主政权,推动了农村基层社会的政治整合,为夺取民主革命胜利奠定基础。新中国成立以来,中国共产党通过人民代表大会制度和基层群众自治制度,推助了乡村基层治理体制向村民自治体制转型,适应了中国特色社会主义的发展。

22.与传统的荒政相较,丁戊奇荒促使近代中国在救济主体、救济模式、荒政理念与救济范围等方面实现了重大变革。朝廷行为的减弱、洋务派地方官员作用增强,江南绅商跨地域救荒活动,外国传教士义赈,促使官商民多种力量相结合的多元化社会化的荒政思想和体系产生。军事、经济让位民生,体现民生为大的荒政传统,维护了清政府的统治。洋务派通过学习西方器物文明寻求富强、发展近代农工商业经济的主张和实践,促进了荒政近代化。

23.(1)背景:隋朝建立,民族融合基本完成;南北朝以来,户口隐漏严重,国家掌握劳动力减少;地方豪强地主占有大量人口,削弱中央政府力量,国家赋税收入减少。

(2)影响:政府直接控制的丁口数增多,增加国家赋税收入;打击了豪强地主,加强了中央集权;同时减轻民众的赋税负担;但以此增收赋税,加派徭役,导致社会矛盾激化,是隋朝的短命原因之一。

一、单选题

1.历史学家秦晖将中国古代的乡村治理模式概括为:国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅。据此可知,中国古代乡村自治的精神纽带是( )

A.乡绅权威 B.宗法观念 C.伦理观念 D.宗族组织

2.针对“皇权不下县”的说法,某学者指出,由秦到清,中国基本实行“小县制”,很少达到“地方百里、人口万户”的标准建制,国家政权对社会的控制,通过乡里组织的普遍设立而延伸到农村社会基层。该学者认为,中国古代( )

A.基层不受中央管控 B.注重基层自我管理

C.县府管理能力不足 D.县域经济长期滞后

3.虽然汉代三老(古代掌管教化的乡官)没有行政权力,无法掌握实权,也不是行政吏员,但三老的设立却需要得到政府的承认或任命( )

A.体现了政府权力向基层渗透 B.确立了完备的教化系统

C.突破了官僚政治的统治秩序 D.维护了县乡秩序的稳定

4.秦汉时期,户籍简只能在乡制作,副本仅呈报至县。魏晋之际,户籍黄籍上移至县廷制作,造好的户籍需要上报郡、州,直至中央户部。这一变化得益于( )

A.中央集权的加强 B.户籍制度的变革

C.造纸技术的改进 D.屯田制度的出现

5.宋朝户籍分为主户和客户,而宋神宗熙宁五年(1072年)客户的比例不断下降,反之,主户的比例相应上升。这可能是因为( )

A.科举制度改革 B.土地私有制的发展

C.市民阶层的壮大 D.理学的发展

6.西汉宣帝五凤四年(公元前54年),耿寿昌建议“边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而朵,以利农,谷贵时减贾而巢,名白常平仓。民便之。”常平仓的设置( )

A.是重农抑商政策的重要体现 B.有利于稳定物价和改善百姓生活

C.减轻了赋税以缓和阶级矛盾 D.主要目的在于增加朝廷财政收入

7.据《汉书·食货志》记载:大司农中丞耿寿昌上书汉宣帝“令边郡皆筑仓,以谷贱增其价而籴,谷贵时减价而粜,名日常平仓。”该主张( )

A.利用市场调节粮价,体现了政府的重商意识

B.严格限制土地兼并,从根本上维护小农利益

C.避免了“谷贱伤农”,亦能防止“谷贵伤民”

D.目的在于控制市场,增加中央政府财政收入

8.“岁荒粮价腾贵,凡城乡富厚之家,仓箱充溢,务须心存惠济,将所积米谷减价平粜,切毋居奇长价,坐视灾黎垂毙,万一民穷盗起,戈矛相向,虽有粟,吾得而食诸 ”这表明古代救济( )

A.救助带有教化色彩 B.政府始终起主导作用

C.民间组织作用上升 D.有利于缓和社会矛盾

9.明清时期,乡村治理形成“国权不下县.县下惟宗旌宗族皆自治,自治靠伦理,伦理遣乡绅”的格局。多绅在要来自退休居乡的官僚和尚未入仕的士人。他们不仅是里甲制和保甲制的主要控制者,还是义学义仓等乡村公共事业的组织管理者。“乡绅之治”本质上反映( )

A.封建制度的僵化与腐朽 B.小农经济的分散性与封闭性

C.程朱理学的社会化趋势 D.科举制度及宗族意识的影响

10.义仓是民间自发设置的公共粮仓,人们按贫富各出些粮谷,以备荒年赈灾。唐代初年,官府以设义仓为名,规定从王公百官到普通百姓,均须按其拥有的田亩,每亩交粟二斤。这一举措( )

A.为两税法提供了借鉴 B.实现了赋税征收的公平

C.有效抑制了土地兼并 D.解决了政府的财政赤字

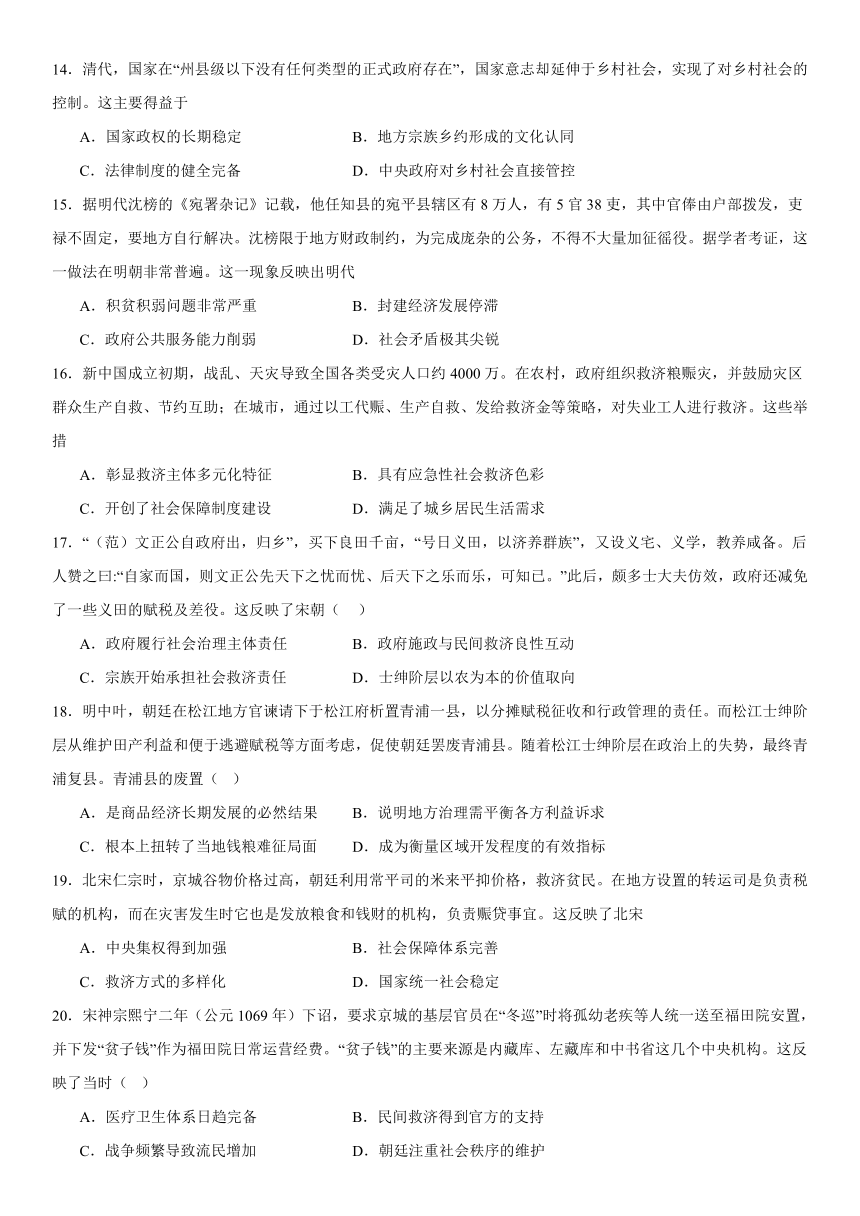

11.下表记载了北宋相关时间的主客户变化情况。据此推断,当时( )

年代 主户及其占总户数的百分比 客户及其占总户数的百分比

宋仁宗天圣元年(1023) 6144983 62.1 3753138 37.9

宋仁宗天圣九年(1031) 5978065 63.7 3402742 36.3

宋仁宗庆历八年(1048) 6893827 64.3 3829868 35.7

宋仁宗嘉佑六年(1061) 7209581 65 3881531 35

宋神宗熙宁五年(1072) 10498869 69.6 4592691 30.4

A.国家财政收入不断增加 B.客户对主户的依附关系减弱

C.土地兼并现象逐渐缓和 D.政府对户籍的管理相对松弛

12.清朝乾隆二年(1737年)颁发谕令:“一省之中,工程之大者,莫如城郭,而地方何处为最要?要地又以何处为最先?应令各省督抚一一确查,分别缓急,预为估计,造册报部。将来如有水旱不齐之时,欲以工代赈,即可按籍而稽,速为办理,不致迟滞,于民生殊有裨益。”这表明,清朝的社会救济( )

A.由治标延伸到治本 B.建立全国性应急体系

C.蕴含预先规划思想 D.鼓励社会力量的参与

13.春秋时期,鲁、齐、卫、越等国都以农村公社共同体为单位来处理全国的土地和农业人口问题,二十五家为一社,“以社之户口,书于版图”。而战国以后,以家户为对象的户籍制度开始成为国家对社区单位进行管理的主要办法之一。这一变化反映出( )

A.生产力发展影响户籍管理 B.宗法关系逐渐遭到破坏

C.社区管理的模式开始出现 D.国家权力延伸到了农村

14.清代,国家在“州县级以下没有任何类型的正式政府存在”,国家意志却延伸于乡村社会,实现了对乡村社会的控制。这主要得益于

A.国家政权的长期稳定 B.地方宗族乡约形成的文化认同

C.法律制度的健全完备 D.中央政府对乡村社会直接管控

15.据明代沈榜的《宛署杂记》记载,他任知县的宛平县辖区有8万人,有5官38吏,其中官俸由户部拨发,吏禄不固定,要地方自行解决。沈榜限于地方财政制约,为完成庞杂的公务,不得不大量加征徭役。据学者考证,这一做法在明朝非常普遍。这一现象反映出明代

A.积贫积弱问题非常严重 B.封建经济发展停滞

C.政府公共服务能力削弱 D.社会矛盾极其尖锐

16.新中国成立初期,战乱、天灾导致全国各类受灾人口约4000万。在农村,政府组织救济粮赈灾,并鼓励灾区群众生产自救、节约互助;在城市,通过以工代赈、生产自救、发给救济金等策略,对失业工人进行救济。这些举措

A.彰显救济主体多元化特征 B.具有应急性社会救济色彩

C.开创了社会保障制度建设 D.满足了城乡居民生活需求

17.“(范)文正公自政府出,归乡”,买下良田千亩,“号日义田,以济养群族”,又设义宅、义学,教养咸备。后人赞之曰:“自家而国,则文正公先天下之忧而忧、后天下之乐而乐,可知已。”此后,颇多士大夫仿效,政府还减免了一些义田的赋税及差役。这反映了宋朝( )

A.政府履行社会治理主体责任 B.政府施政与民间救济良性互动

C.宗族开始承担社会救济责任 D.士绅阶层以农为本的价值取向

18.明中叶,朝廷在松江地方官谏请下于松江府析置青浦一县,以分摊赋税征收和行政管理的责任。而松江士绅阶层从维护田产利益和便于逃避赋税等方面考虑,促使朝廷罢废青浦县。随着松江士绅阶层在政治上的失势,最终青浦复县。青浦县的废置( )

A.是商品经济长期发展的必然结果 B.说明地方治理需平衡各方利益诉求

C.根本上扭转了当地钱粮难征局面 D.成为衡量区域开发程度的有效指标

19.北宋仁宗时,京城谷物价格过高,朝廷利用常平司的米来平抑价格,救济贫民。在地方设置的转运司是负责税赋的机构,而在灾害发生时它也是发放粮食和钱财的机构,负责赈贷事宜。这反映了北宋

A.中央集权得到加强 B.社会保障体系完善

C.救济方式的多样化 D.国家统一社会稳定

20.宋神宗熙宁二年(公元1069年)下诏,要求京城的基层官员在“冬巡”时将孤幼老疾等人统一送至福田院安置,并下发“贫子钱”作为福田院日常运营经费。“贫子钱”的主要来源是内藏库、左藏库和中书省这几个中央机构。这反映了当时( )

A.医疗卫生体系日趋完备 B.民间救济得到官方的支持

C.战争频繁导致流民增加 D.朝廷注重社会秩序的维护

二、材料分析题

21.基层社会治理是国家治理体系的重要组成部分,也是国家治理能力的重要体现。阅读材料,完成下列要求。

材料一 古代社会自郡县制以来,政权只设到县一级,社会基层长期维持“乡绅自治”。这种治理格局概括为“皇权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。中国传统基层自治的存续,得益于既是社会经济单位、又是政治责任单位的家户制度和儒家意识形态的教化。随着中国步入现代社会,现代性的侵蚀导致传统基层宗族社会受到严重冲击,近代以来中国不断探索与现代性相适应的基层治理制度。

——摘编自任杰、郁建兴《中国基层社会治理中的自治、法治与德治》等

材料二 中国共产党自其成立以来,通过不断实践,实现了对基层社会治理模式的彻底改造。

中国共产党基层社会治理概况表(部分)

阶段 治理概况

1927—1936年 开展土地革命与阶级斗争,使乡村农民获得了广泛权力,成为基层社会权力主体,苏维埃制度逐渐形成。

1937—1945年 陕甘宁边区政府规定:乡(市)参议会以20至60人选举一参议员,每年改选一次;县参议会以400人到800人选举一参议员,每两年改选一次。

1946—1949年 解放区政权改组为人民代表会议政权,人民代表会议制度成为一项根本政治制度被确定下来。

1949年至今 全国各地城市都陆续建立、健全了居民委员会组织;村民委员会由广西走向全国。

—摘编自杨东《中国基层社会治理与参与主体的近代嬗变》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代基层社会的特点,并分析其形成的基本条件。

(2)结合材料二的史实分析说明中国共产党是如何“不断探索与现代性相适应的基层治理制度”。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料 1876-1878年,华北、西北等省持续三年大面积干旱,这场被称为“丁戊奇荒”的特大灾荒和其后流行的瘟疫,造成上千万人口的死亡。清政府财政困难,主要靠民间赈济,江南士绅自发到华北赈灾,赈灾的重点对象是儿童。外国教会也积极赈灾。洋务派地方大员参与赈济的整个过程。在军务、洋务和服务发生复杂交织的情况下,洋务派“求强”“求富”活动出现顿控。洋务派出现了主张农工商各部门相弥相补、发展近代工商业和近代农业以减灾备荒的思潮,并主张建立官、商、民多种力量相结合的救灾备荒体系。

——谢高潮《晚清洋务派恢复社会经济的荒政主张与活动》

根据材料并结合所学知识,对晚清解决“丁戊奇荒”现象进行合理化解释。

23.阅读材料,回答问题

材料 “大索貌阅”是隋朝整顿户籍、检括逃避赋役户口的重要措施。南北朝时,全国隐漏户口,投靠豪室,以及妄称老、小以免赋役的现象十分普遍。为严查户口,隋文帝先在全国建立严密的保、闾(里)族(党)等基层组织,继而于开皇五年(公元585年),令全国州、县“大索貌阅”,即按照户籍上登记的年龄,逐一与本人的体貌核对,检查是否虚报年龄,诈老诈小。一旦发现不实,里正、党长等乡官皆配流远方。同时还规定堂兄弟以下一律析籍分居,各为户头。又悬赏令互相到告。通过检括,共括出壮丁四十四万余,人口一百六十四万余。“大索貌阅”的结果,使政府直接控制的丁口数大为增加,从而扩大了国家税源。

——摘编袁刚《户籍的性质、历史与我国户籍制度改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋朝“大索貌阅”的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“大索貌阅”措施的影响

参考答案:

1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.A

11.A

12.C

13.A

14.B

15.C

16.B

17.B

18.B

19.C

20.D

21.(1)特点:出现时间早,历史悠久;皇权不下县;乡绅自治;宗法色彩浓厚;依靠伦理道德治理。基本条件:小农经济占主导;宗法传统;儒家思想的影响。

(2)探索:新民主主义革命时期,中国共产党通过土地革命、阶级斗争与民主政权建设等措施,逐步打破传统基层社会的经济基础和乡里制度,动员农民加入苏维埃政权、抗日民主政权等农村根据地的民主政权,推动了农村基层社会的政治整合,为夺取民主革命胜利奠定基础。新中国成立以来,中国共产党通过人民代表大会制度和基层群众自治制度,推助了乡村基层治理体制向村民自治体制转型,适应了中国特色社会主义的发展。

22.与传统的荒政相较,丁戊奇荒促使近代中国在救济主体、救济模式、荒政理念与救济范围等方面实现了重大变革。朝廷行为的减弱、洋务派地方官员作用增强,江南绅商跨地域救荒活动,外国传教士义赈,促使官商民多种力量相结合的多元化社会化的荒政思想和体系产生。军事、经济让位民生,体现民生为大的荒政传统,维护了清政府的统治。洋务派通过学习西方器物文明寻求富强、发展近代农工商业经济的主张和实践,促进了荒政近代化。

23.(1)背景:隋朝建立,民族融合基本完成;南北朝以来,户口隐漏严重,国家掌握劳动力减少;地方豪强地主占有大量人口,削弱中央政府力量,国家赋税收入减少。

(2)影响:政府直接控制的丁口数增多,增加国家赋税收入;打击了豪强地主,加强了中央集权;同时减轻民众的赋税负担;但以此增收赋税,加派徭役,导致社会矛盾激化,是隋朝的短命原因之一。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理