第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件(共64张PPT) 2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件(共64张PPT) 2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 967.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

课程标准 通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

知识点一 殖民扩张与美洲族群的变化

知识点二 英国的殖民活动与大洋洲人

口结构的改变

课堂小结

目

录

CONTENTS

///////

///////

///////

课时精练

///////

知识点三 华工与美洲、大洋洲的开发

///////

随堂检测

///////

知识点一

殖民扩张与美洲族群的变化

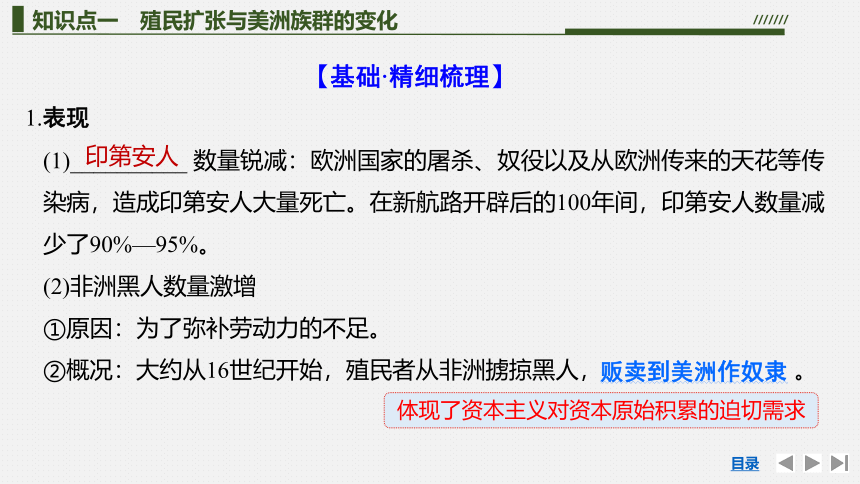

1.表现

(1)__________ 数量锐减:欧洲国家的屠杀、奴役以及从欧洲传来的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。在新航路开辟后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%。

(2)非洲黑人数量激增

①原因:为了弥补劳动力的不足。

②概况:大约从16世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人, 。

【基础·精细梳理】

体现了资本主义对资本原始积累的迫切需求

印第安人

贩卖到美洲作奴隶

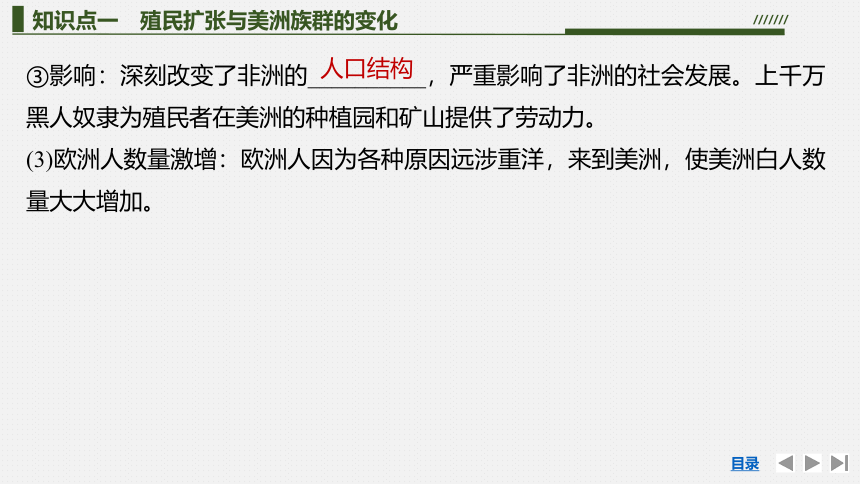

③影响:深刻改变了非洲的__________,严重影响了非洲的社会发展。上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力。

(3)欧洲人数量激增:欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使美洲白人数量大大增加。

人口结构

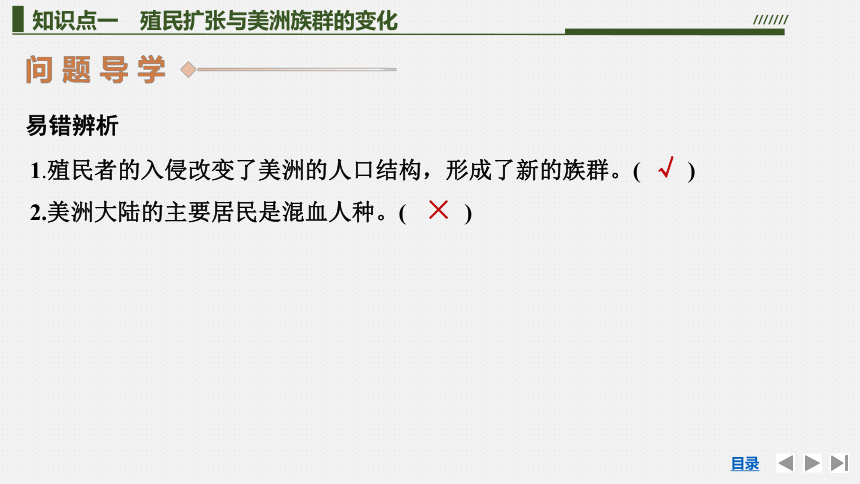

2.影响

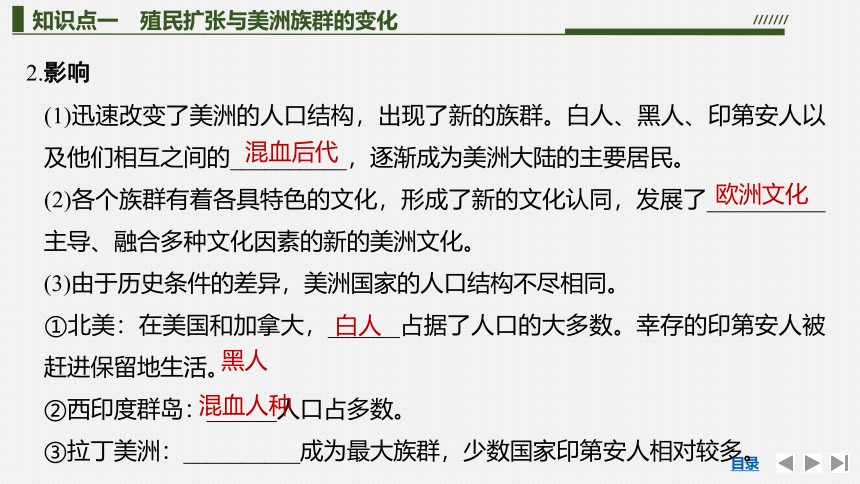

(1)迅速改变了美洲的人口结构,出现了新的族群。白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的__________,逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(2)各个族群有着各具特色的文化,形成了新的文化认同,发展了__________主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

(3)由于历史条件的差异,美洲国家的人口结构不尽相同。

①北美:在美国和加拿大,______占据了人口的大多数。幸存的印第安人被赶进保留地生活。

②西印度群岛:______人口占多数。

③拉丁美洲:__________成为最大族群,少数国家印第安人相对较多。

混血后代

欧洲文化

白人

黑人

混血人种

易错辨析

√

×

1.殖民者的入侵改变了美洲的人口结构,形成了新的族群。( )

2.美洲大陆的主要居民是混血人种。( )

情境释疑

1.阅读教材P38“学习聚焦”,想一想:美洲的人口结构为什么会发生改变?

提示 主要原因是欧洲殖民者的入侵。表现在三个方面:一是屠杀、奴役、传染病导致印第安人大量死亡;二是大量非洲黑人被贩卖到美洲;三是欧洲白人因为种种原因进入美洲。

2.墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。(摘自教材P39)这体现了美洲文化的什么特点?

提示 融合多种文化因素。

史料 西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。

——[美]斯基德莫尔、史密斯、格林著《现代拉丁美洲》

思考 欧洲侵略者的殖民活动对美洲文化有什么影响?

【疑难·精准突破】

视角1 欧洲殖民侵略对美洲文化的影响

提示 发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

对欧洲征服者:带来了自认为先进的伊比利亚文化概念。

对印第安社会:一定程度上维持着相对的自治性,独立发展的印第安文化被中断。

对非洲奴隶:保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。

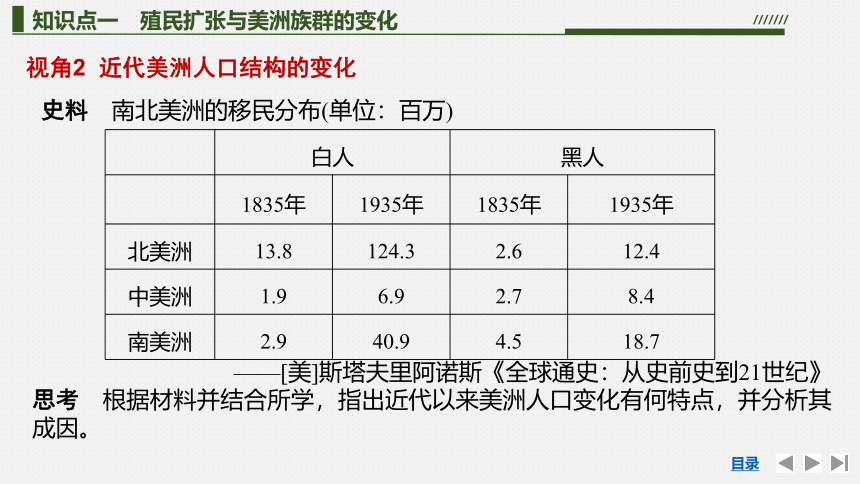

视角2 近代美洲人口结构的变化

史料 南北美洲的移民分布(单位:百万)

白人 黑人

1835年 1935年 1835年 1935年

北美洲 13.8 124.3 2.6 12.4

中美洲 1.9 6.9 2.7 8.4

南美洲 2.9 40.9 4.5 18.7

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

思考 根据材料并结合所学,指出近代以来美洲人口变化有何特点,并分析其成因。

提示 特点:印第安人大幅减少,移民总数增长迅速;美洲人种走向多样化。

成因:新航路开辟后,黑奴贸易与殖民扩张使人口迁移规模扩大;屠杀、奴役和传染病等多种因素使印第安人数量锐减;北美相对稳定的环境吸引大量外来移民。

历史解释——近代北美和拉美人口结构的异同

(1)相同点

①北美和拉美的人口结构都因为近代殖民活动而发生了变化,土著居民印第安人数量锐减。

②都出现了人口众多的新族群。

(2)不同点

①在拉丁美洲,混血人种成为最大族群。这是因为西班牙人和葡萄牙人殖民于印第安人人口较稠密的地区,欧洲移居者不再需要从事劳动,前往西班牙和葡萄牙美洲殖民地的移民大多是士兵、牧师、政府官员和少数必需的工匠,白人人口数量少,而且允许不同族群间的婚配。

②北美人口以白人为主。这是因为当地印第安人较少,不能提供劳动力资源,在这种情况下,北美需要大量移居者。为此,英属北美殖民地向所有种族、说各种语言、持不同信仰的移民开放,北美白人人口数量更多,而且长期禁止不同族群间的婚配。

知识点二

英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.英国殖民活动

(1)18世纪中后期:英国殖民者来到澳大利亚和新西兰等地。最初,英国将__________作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪:随着__________的开展,对原材料需求的增加,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年:人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。

【基础·精细梳理】

澳大利亚

工业革命

2.人口结构变动

(1)原住民:随着殖民扩张的加剧,__________等地的原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。

(2)白人:19世纪中叶,______成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。

澳大利亚

白人

易错辨析

√

×

1.英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。( )

2.工业革命之后,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移到美洲,以黑奴贸易为主。( )

3.19世纪中叶,白人成为大洋洲的主要居民,欧洲文化成为主流文化。( )

√

情境释疑

1.阅读教材P40“思考点”,想一想:英国的殖民活动对大洋洲人口结构产生了哪些影响?

提示 使大洋洲的人口结构发生巨大变化。大洋洲原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。英国人和欧洲其他国家的人来到澳大利亚和新西兰,使白人成为当地的主要居民。

2.观察教材P40“特鲁加尼尼(?—1876)”:她的悲惨命运见证了什么历史?

提示 西方殖民者在塔斯马尼亚岛进行殖民扩张,驱赶和屠杀当地原住民,当地原住民最终被灭绝。

史料 为了保证族群不灭绝,剩下的塔斯马尼亚土著与殖民者谈判,最后他们离开故土,去了弗林德斯岛。这其中,有一个叫特鲁加尼尼的塔斯马尼亚女子一直在中间协调,特鲁加尼尼就是最后一个塔斯马尼亚纯土著,当包括特鲁加尼尼夫妻在内的约100个土著民一起被转移到弗林德斯岛后,土著民们就开始因为生病或者与捕鲸人产生矛盾而接连死去。特鲁加尼尼的丈夫也死了,她只好嫁给另一个土著民威廉。1871年,威廉去世了,他死后被解剖展览,目睹这一切的特鲁加尼尼痛苦万分,5年后她也去世了。临终前,她请求不要让那样的事发生在自己身上,但她却被葬在了关押女犯人的地方,并且死后2年还被挖出来,放到博物馆里展览了72年。人们并不知道她临死前怀着怎样的心情,只能看到贴在她身上的标签:最后一个塔斯马尼亚纯种土著。

【疑难·精准突破】

视角 大洋洲人口结构的变化

思考 英国的殖民活动对大洋洲人口结构产生哪些影响?

提示 原住民人数在英国殖民活动中因屠杀、疾病等因素大为减少,而来自英国的各种移民人数则持续增加,导致大洋洲人口结构由原来的以原住民为主改变为以白人移民为主。

知识点三

华工与美洲、大洋洲的开发

1.开发美洲

(1)背景:19世纪初,英美等国开始陆续颁布禁止__________的法令,黑奴贸易受到限制,殖民者不得不寻找新的廉价劳动力。

(2)过程

①19世纪中叶后,清政府被迫 。华工被运往美洲等地,形成了__________。

【基础·精细梳理】

《北京条约》签订后,列强在中国掠夺劳动力实现合法化

奴隶贸易

苦力贸易

允许列强在中国招募华工出国

②殖民者往往迫使华工签署契约,让华工以未来若干年的工资支付运输费用,获取了巨额利润。

③中国东南沿海的穷苦百姓,或因生活所迫,或被诱骗、绑架成为苦力。

④在美国,华工是加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。

(3)结果:19世纪70年代,加利福尼亚的华工人数已有十几万。加勒比群岛、秘鲁以及古巴等地,也有成千上万的华工。

2.开发大洋洲

(1)19世纪中叶,大量华工来到__________开采金矿。到1858年,华工人数已超过4万。

(2)在大洋洲的一些岛屿上,华工在________和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

3.华工与唐人街

(1)形成:留在当地的华工由于相同的文化和生活习惯,往往愿意居住在一起,在各地形成了一个个唐人街。

(2)影响:保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

澳大利亚

种植园

易错辨析

√

1.华工为美洲和大洋洲的开发作出了重要贡献。( )

2.19世纪中期,中国和欧洲海外移民的主要不同之处在于欧洲是先进生产方式对外扩张的需要,中国移民是迫于生存压力。( )

√

情境释疑

1.1862年,美国总统林肯批准修建太平洋铁路。最难修的西段……主要由华工承担。1869年,太平洋铁路完工,它使美国东西部终于连成一体。(摘自教材P41)华工来到美洲有怎样的贡献?

提示 充当劳动力,促进了当地开发。

2.在美洲和大洋洲的很多国家都存在唐人街,如澳大利亚悉尼的唐人街(图片见教材P41)。为什么会出现这种现象?

提示 英、美等国的殖民者招募华工出国,留在当地的华工居住在一起逐渐形成唐人街。

史料 近代美国华人移民绝大部分来自广东沿海地区。绝大部分是自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。移民到美国的华人对当地的建设作出了重要贡献。中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给安德鲁·约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)作为一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性的工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的

职业变化》等

【疑难·精准突破】

视角1 近代华人移民美国的特点

思考 根据史料,概括近代华人移民美国的特点。

提示 多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事非技术性工作或技术性不强的工作;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。

视角2 近代华工对美国开发的贡献

史料 1939年出版的《加州志》在提到华人开发萨克拉门托三角洲地区时说:“今天位于南部的肥沃三角洲地区……在未开垦前,1850年,一些失意的淘金者集居于此,种植糊口。及1870年,中国工人于建造了中央太平洋铁路后,又接受低工资担任开垦三角洲地区的工作。他们推着单轮车筑起堤防,逐渐全部四十二万五千英亩水草丛生的沼泽地被开拓了。”

——摘编自杨国标等《美国华侨史》

思考 根据史料并结合所学知识,说明华工对美国开发作出的贡献。

提示 工资低廉的华工加速了美国资本的积累,促进了美国西部的开发。

1.历史解释——近代华人移民美国的原因和特点

(1)原因:世界市场的形成与发展;移民海外传统的影响;近代中国社会转型的推动;国内人口压力大;美国西部开发需要;黑奴贸易的废止。

(2)特点:多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事劳工;多集中于美国西部地区;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。

2.历史解释——近代华工对世界的影响

(1)对东南亚:促进了南洋经济的发展,传播了中华文化;为东南亚经济作物的开发和种植作出很大贡献。

(2)对美洲:促进美国西部开发、太平洋铁路交通发展。

(3)对大洋洲:促进了大洋洲的开发。

(4)对非洲:促进了南非金矿开发,甚至在一些国家的独立战争中作出较大贡献。

(5)对“一战”:大量华工为英法两国在西线战场的胜利提供了重要的后勤保障。

随堂检测

题组? 殖民扩张与美洲族群的变化

1.(2022·辽宁辽西高二期中)哥伦布“发现”美洲之后,欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝。巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A.世界各地物种的交流 B.商业革命的到来

C.美洲民主运动的兴起 D.黑奴贸易的猖獗

D

解析 根据材料“致使印第安人大批死亡而濒于灭绝。巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人”并结合基础知识可知,欧洲人在美洲进行殖民扩张和掠夺,致使美洲人口锐减,缺乏劳动力,进而导致欧洲人将非洲黑人贩卖至美洲充当劳动力,故选D项;材料没有涉及物种交流,故“世界各地物种的交流”与材料不符,排除A项;材料仅涉及美洲人口锐减,没有提及商业革命,排除B项;美洲的民主运动主要在19世纪兴起而非16世纪,与史实不符,排除C项。

2.(2023·山东德州高二期中)墨西哥城三文化广场矗立着阿兹特克金字塔大神庙、西班牙殖民者修建的教堂、墨西哥外交部大厦,广场碑文有这样的评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了文化的( )

A.碰撞与融合 B.侵略与反抗 C.创新与继承 D.交流与借鉴

A

解析 根据“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”可得出墨西哥在被殖民过程中受到西方文化的影响,因此材料中的内容体现了文化的碰撞与融合,A项正确;材料没有体现反抗,排除B项;材料与创新无关,排除C项;材料没有体现借鉴,排除D项。故选A项。

题组? 英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

3.(2023·吉林通化高二期中)西方文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这一地区的文明产生了极大的影响,表现为西方文明的全面移植,以及移植物在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。这反映出

( )

A.西方文明具有先天的优等性 B.外来文明本土化形成新文明

C.新文明的形成会伴随新移民 D.外来移民大都会带有侵略性

B

解析 据题意可知,西方文明进入澳大利亚、新西兰等地区,与当地的文明融合形成了新文明,由此可知外来文明本土化会形成新的文明,B项正确;文明是平等的,没有高低、优劣之分,排除A项;是新移民催生了新文明,而非新文明会形成新移民,排除C项;外来移民不一定带有侵略性,排除D项。故选B项。

题组? 华工与美洲、大洋洲的开发

4.(2023·江苏扬州高二期中)下表是根据1847年首批赴古巴华工的口供整理而来。这反映了当时( )

C

古巴华工出洋方式统计表

出洋方式 人数 比率(%)

被拐骗出洋者 390 84.97

自己欲出洋者 67 14.60

未说明者 2 0.43

合计 459 100

A.存在奴隶贸易现象 B.清朝政府积极组织华工出国

C.出洋或因生活所迫 D.华工为大洋洲开发作出贡献

解析 根据材料“古巴华工出洋方式统计表”可知被拐骗出洋者比率高达84.97%,可见存在大量在家乡走投无路者愿意远渡重洋前往古巴的中国劳工,反映了他们出洋或因生活所迫,C项正确;奴隶贸易一般指大量的人被强制地在市场上作为商品出售,其买主可以驱使其从事任何种类劳役的人口买卖活动,古巴华工出洋并非是奴隶贸易,排除A项;从材料中无法得出清政府积极组织华工出国,排除B项;从材料中无法得出华工为大洋洲开发作出贡献的结论,排除D项。故选C项。

5.(2023·山东潍坊高二期中)官方资料显示,19世纪末,已有中国人来到南太平洋的萨摩亚岛(属大洋洲);20世纪二三十年代,在岛上种植椰子、香蕉的华工一度达数千人。留居岛上的华人多与当地人通婚,21世纪初,萨摩亚独立国的混血华裔超过3万人,在外来血统居民中居于首位。材料可用于说明( )

A.南太平洋文明的开放性特征 B.殖民者对大洋洲土著的屠杀

C.大洋洲华裔居民的生产生活 D.中华文化圈覆盖的空间范围

C

解析 依据材料“19世纪末,已有中国人来到南太平洋的萨摩亚岛(属大洋洲)”“留居岛上的华人多与当地人通婚”等,可以看出大洋洲华裔居民在当地的生产状况以及生活状况,C项正确;从材料不能得出“南太平洋文明的开放性特征”“殖民者对大洋洲土著的屠杀”“中华文化圈覆盖的空间范围”等结论,排除A、B、D项。故选C项。

课堂小结

知识结构 答题要语

1.新的美洲文化的特点是以欧洲文化为主导,融合多种文化因素。

2.墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。

3.英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。

4.留在当地的华工保留和传播了中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

课时精练

1.(2022·重庆渝中区高二期末)16世纪初南美洲安第斯山脉地区印加帝国统治末期的印第安人至少有900万人,到了17世纪印第安人口已减少到60万人。这一变化带来的直接影响是( )

A.使拉丁美洲长期落后 B.西班牙失去海上霸权

C.在欧洲引发价格革命 D.非洲损失大量劳动力

D

A组 基础巩固题

解析 根据材料“……印第安人至少有900万人,到了17世纪印第安人口已减少到60万人”可知印第安人人口锐减,导致劳动力短缺,大量非洲劳动力被贩卖到南美洲,D项正确;印第安人数量锐减使非洲长期落后,排除A项;导致西班牙失去海上霸权是英西战争,排除B项;新航路开辟在欧洲引发价格革命,排除C项。故选D项。

2.(2023·河北衡水高二期末)下表反映了欧洲、美洲、非洲的人口占世界人口百分比的变化。据此推知( )

A

A.西方国家殖民扩张加快 B.高产作物的引进和种植

C.欧美国家政府鼓励移民 D.黑奴贸易的发展和泛滥

年份 欧洲 美洲 非洲

1650 18.30% 2.40% 18.30%

1750 19.20% 1.60% 13.10%

解析 根据所学,随着西方国家殖民扩张加快,美洲印第安人大量死亡,人口下降,而非洲大量人口被贩卖为黑奴,人口也下降,A项正确;B、C、D项不是材料中人口下降的原因,故选A项。

3.(2023·江苏徐州高二期中)“‘大西洋移民潮’指除了那些从俄国欧洲部分移居俄国亚洲部分的人以外,全部是越海迁移的。在1850年以前,这个运动可以说几乎还没有开始……在1940年前的这个世纪里,欧洲人民的迁徙是欧洲制度和文明得以传播的关键力量。”由此可见( )

A.欧洲移民都通过越海迁移 B.人口迁徙推动了文明的传播

C.罪恶的奴隶贸易愈演愈烈 D.人类第一次建立全球性联系

B

解析 根据“欧洲人民的迁徙是欧洲制度和文明得以传播的关键力量”可知欧洲人口的迁移推动了欧洲制度和文明的传播,说明人口迁徙推动了文明的传播,B项正确;A项说法过于绝对,排除;材料反映的是人口迁移,并非体现奴隶贸易,排除C项;“第一次”的说法无从体现,排除D项。故选B项。

4.(2023·山西运城高二期中)新航路开辟以后,随着西班牙殖民者的到来,南美洲大量土地沦为殖民地。大量的来自欧洲的移民和殖民者将欧洲文化带入美洲,与本土的印第安文化结合,形成了今天多彩纷呈的拉美文化。这一事例说明

( )

A.人类的迁徙活动从未停止

B.人口迁徙是一种文化活动

C.人口迁徙是文化交流的重要途径之一

D.欧洲移民给当地带去的都是先进文化

C

解析 根据材料“大量的来自欧洲的移民和殖民者将欧洲文化带入美洲,与本土的印第安文化结合,形成了今天多彩纷呈的拉美文化”可得出文化的传播与人口迁移有一定的关系,C项正确;据材料不能得出人类的迁徙活动是否停止,排除A项;人口迁徙并不是一种文化活动,排除B项;D项表述太绝对,排除。故选C项。

5.(2022·河北唐山高二期中)人口迁移是普遍的社会现象,下列关于人口迁移表述正确的是( )

A.世界人口迁移开始于新航路开辟

B.中国北民南移造成北方经济停滞

C.奴隶贸易导致非洲丧失大量人口

D.欧洲移民北美引发美国独立战争

C

解析 根据所学,在西方殖民扩张中,奴隶贸易导致非洲丧失大量人口,C项正确;新航路开辟前已经有人口迁移,排除A项;北民南移并不会导致北方经济停滞,排除B项;欧洲移民北美并不是美国独立战争爆发的原因,排除D项。故选C项。

6.(2023·北京密云区高二期中)下表为19世纪至20世纪30年代初欧洲移民状况统计。对该材料解释正确的是( )

C

①独立战争胜利促进了欧洲向美国移民

②交通方式的进步推动了欧洲向外移民

③移民潮加速了欧洲文明不断向外传播

④世界性经济危机是欧洲移民的根本动力

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

目的地 移民人数(万人)

美国 3 420

亚洲俄属地区 1 200

阿根廷 640

加拿大 520

解析 据材料并结合所学知识,可知19世纪至20世纪30年代欧洲移民主要迁往美国,但美国独立战争胜利在18世纪后期,并不是欧洲移民的原因,①错误;交通方式的进步,便利了全球的联系,促进了欧洲向外移民,②正确;欧洲大量移民促进了欧洲文明的传播,③正确;资本主义经济发展是欧洲移民的根本动力,④错误。C项正确,排除A、B、D项。

7.(2023·黑龙江绥化高二期中)据统计,1849年至1856年,在加利福尼亚的11个采金矿区中,有一半矿工是华工。至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力。这反映了 ( )

A.近代中国国际地位的提高 B.华工促进了美国资源的开发

C.中华文化得到广泛的传播 D.华人获得了海外发展的自由

B

解析 根据材料“至1860年华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力”可知华工促进了美国资源的开发,B项正确;近代中国国际地位的提高,不符合史实,排除A项;材料体现的是华工促进了美国资源的开发,没有体现中华文化的传播,排除C项;华人获得了海外发展的自由,不符合史实,排除D项。故选B项。

8.(2023·北京西城区高二期末)1518年西班牙国王颁布特许状,允许本国在美洲的殖民者把非洲黑奴输入加勒比海群岛,被视为欧洲各国“合法”从事黑奴贸易的起点。到1825年,西属美洲和葡萄牙殖民地巴西的人口构成如下表。在此期间( )

C

A.西葡两国的黑奴贸易远超他国 B.土著印第安人遭到种族灭绝

C.美洲的人口结构产生显著变化 D.非洲文化发展为拉美的主流

B组 能力提升题

项目 西属美洲(%) 葡萄牙殖民地巴西(%)

欧洲人 18.2 23.4

混血种人 28.3 17.8

非洲奴隶 11.8 49.7

印第安土著 41.7 9.1

解析 根据材料并结合所学可知,1825年的西属美洲和葡萄牙殖民地巴西的印第安土著占总人口的比例要小于非印第安种族的比例,结合所学知识可知,西方殖民国家在美洲大肆屠杀印度安人,并且将黑人从非洲贩卖至美洲,使美洲的人口结构产生显著变化,C项正确;材料没有涉及西葡两国的黑奴贸易与其他国家的比较,得不出西葡两国的黑奴贸易远超他国这一结论,排除A项;西属美洲印第安人的占比是41.7%,材料无法体现土著印第安遭到种族灭绝,排除B项;根据材料得不出非洲文化发展为拉美的主流这一结论,排除D项。故选C项。

9.(2023·山西太原高二期末)研究者发现,16世纪20年代以前,墨西哥地区的真实工资(注:实际买到的各类生活资料和服务的数量)水平很低。但在16世纪20年代之后,真实工资开始上升,并在17世纪中期上升至收入与最低生活开支大致相当的水平。这一转变主要是源于( )

A.墨西哥银矿的发现与开采 B.西欧的早期资本主义扩张

C.拉美地区原工业化的发展 D.商业革命推动了外贸繁荣

B

解析 16世纪,拉美地区遭到了欧洲的殖民侵略,土著人口大量死亡,造成劳动力不足,因而真实工资逐渐提升,殖民者进行了罪恶的奴隶贸易,B项正确;墨西哥银矿的发现与开采使财富流入宗主国,并不能提升当地的真实工资,排除A项;殖民者在拉美地区移植了本国的生产模式,主要是发展种植园经济,排除C项;新航路开辟后,拉美地区外贸繁荣,但其收入主要在欧洲殖民者手中,排除D项。故选B项。

10.(2023·河南洛阳高二期末)甘蔗种植需要强烈的阳光和长时间的密集劳动,甘蔗园往往疟疾肆虐,因此,蔗糖在中世纪的欧洲是难得的奢侈品。15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8千克,蔗糖不再是奢侈品。这一变化的主要原因是( )

A.人口增长与医疗水平的提高

B.新航路开辟使东西方贸易更加便捷

C.殖民扩张与奴隶贸易的兴盛

D.工业革命大幅提升民众的消费能力

C

解析 根据所学知识,欧洲人在征服美洲后建立了大批甘蔗种植园,为降低劳动力成本,适应恶劣条件下的劳动强度,欧洲人大量使用从非洲贩来的奴隶进行甘蔗种植,使得甘蔗的生产成本下降,产量提高,蔗糖不再是奢侈品,并且逐渐普及,故这一变化产生的主要原因是殖民扩张和奴隶贸易的兴盛,C项正确;人口增长与医疗水平的提高与甘蔗种植和蔗糖增多无关,排除A项;甘蔗种植在美洲,不涉及东西方贸易,排除B项;蔗糖不再是奢侈品的主要原因是产量增加,与民众消费无关,排除D项。故选C项。

11.(2023·湖南永州高二期末)阅读下表内容,据此可得出的结论是( )

D

A.近代中国放弃闭关自守政策,主动融入世界

B.列强通过签订不平等条约强行促成华工出国

C.清政府腐败无能,完全不顾华工的基本权益

D.晚清时期中国外交呈现出一定的近代化特征

1842年《南京条约》 “永存平和,所属华英人民彼此友睦,各住他国者必受该国保佑身家全安”

1860年《北京条约》 “以凡有华民情甘出口,……一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”

1866年《续订招工章程条约》 “华工出洋打工年限为五年;华工出国要与雇主订立契约,契约期满回国的船资由雇主支付”

1893年清政府规定 “概准由使臣领事馆给予护照,任其回国治生置业,并听随时经商出洋”

解析 根据材料中的“所属华英人民彼此友睦”“概准由使臣领事馆给予护照”等信息可以得出,清政府被迫改变传统的宗藩体制下“夷”“夏”等称谓并形成近代使领馆制度,这在一定程度上体现了晚清中国外交的近代化,D项正确;材料中的《南京条约》《北京条约》都是在战败的情况下被迫签订的屈辱条约,无法得出“主动融入世界”,排除A项;根据材料中的“以凡有华民情甘出口……一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”信息可知,列强并不一定完全是通过签订不平等条约“强行促成”华工出国,排除B项;根据材料中的“华工出国要与雇主订立契约,契约期满回国的船资由雇主支付”等信息可知,清政府并非“完全不顾华工的基本权益”,排除C项。故选D项。

12.(2023·黑龙江哈尔滨高二期末)19世纪中后期,大批华工被贩卖至澳大利亚墨尔本开采金矿,金矿开采完毕后,由于遭受歧视,很多穷苦的华工只能蜗居在唐人街里,以种菜、做家具、做厨师等方式来谋生,那些巧夺天工的中式家具以及中式餐馆里的可口饭菜,成功地吸引了外国人的眼球。这些华工( )

①推动了当地的经济发展 ②提升了中国的国际政治地位 ③融入了当地的主流文化 ④保留和传播了中华传统文化

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

C

解析 根据“19世纪中后期,大批华工被贩卖至澳大利亚墨尔本开采金矿”可得出华工推动了当地的经济发展。根据“以种菜、做家具、做厨师等方式来谋生,那些巧夺天工的中式家具以及中式餐馆里的可口饭菜,成功地吸引了外国人的眼球”可得出华工保留和传播了中华传统文化。①④正确,故选C项。材料中没有涉及中国的国际地位,排除②;从材料可得出,华工并没有融入当地的主流文化,③错误;排除A、B、D项。

13.(2023·江西赣州高二期末)阅读材料,回答问题。

材料 1918年10月29日,在大战行将结束、协约国胜利在望之际,北京政府发布了一条《大总统布告》,历数中国自参战以来对于协约国所尽义务,其中有一点便是“允准大批华工前往欧洲尽力于备战之工作,是中国力助招工往法,即参战之力也”。

1925年5月,上海发生了震惊中外的“五卅惨案”。《晨报副刊》连载了一篇名为《巴黎和会中之华工》的文章,文章特意描写了华工的爱国举动以及英国和日本对华工的虐待与镇压,实际隐喻的是日本伙同英国制造的五卅惨案,以此号召工友再次团结起来,进行反帝爱国的运动。

2018年一战结束一百周年之际,1月8日,法国总统马克龙在西安大明宫的演讲中特意向一战中支援法国的华工致敬,称他们是法国“危难时刻的兄弟”。

——摘编自张岩《一战华工历史论述的

语境变迁与意义重建》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出三次叙述华工的不同角度及其目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简评华工在一战中的作用。

答案 (1)不同角度及其目的:政府角度,证明中国“以工代战”;革命角度,号召工友团结起来,进行反帝爱国运动;外交角度,促进中法交流合作。

(2)作用:为英法提供人力资源;有利于欧洲和世界恢复和平;为战后中国提升国际地位,争取国家权利提供契机;推动中国走进世界的历史的发展进程。(任答三点即可)

第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

课程标准 通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

知识点一 殖民扩张与美洲族群的变化

知识点二 英国的殖民活动与大洋洲人

口结构的改变

课堂小结

目

录

CONTENTS

///////

///////

///////

课时精练

///////

知识点三 华工与美洲、大洋洲的开发

///////

随堂检测

///////

知识点一

殖民扩张与美洲族群的变化

1.表现

(1)__________ 数量锐减:欧洲国家的屠杀、奴役以及从欧洲传来的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。在新航路开辟后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%。

(2)非洲黑人数量激增

①原因:为了弥补劳动力的不足。

②概况:大约从16世纪开始,殖民者从非洲掳掠黑人, 。

【基础·精细梳理】

体现了资本主义对资本原始积累的迫切需求

印第安人

贩卖到美洲作奴隶

③影响:深刻改变了非洲的__________,严重影响了非洲的社会发展。上千万黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力。

(3)欧洲人数量激增:欧洲人因为各种原因远涉重洋,来到美洲,使美洲白人数量大大增加。

人口结构

2.影响

(1)迅速改变了美洲的人口结构,出现了新的族群。白人、黑人、印第安人以及他们相互之间的__________,逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(2)各个族群有着各具特色的文化,形成了新的文化认同,发展了__________主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

(3)由于历史条件的差异,美洲国家的人口结构不尽相同。

①北美:在美国和加拿大,______占据了人口的大多数。幸存的印第安人被赶进保留地生活。

②西印度群岛:______人口占多数。

③拉丁美洲:__________成为最大族群,少数国家印第安人相对较多。

混血后代

欧洲文化

白人

黑人

混血人种

易错辨析

√

×

1.殖民者的入侵改变了美洲的人口结构,形成了新的族群。( )

2.美洲大陆的主要居民是混血人种。( )

情境释疑

1.阅读教材P38“学习聚焦”,想一想:美洲的人口结构为什么会发生改变?

提示 主要原因是欧洲殖民者的入侵。表现在三个方面:一是屠杀、奴役、传染病导致印第安人大量死亡;二是大量非洲黑人被贩卖到美洲;三是欧洲白人因为种种原因进入美洲。

2.墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。(摘自教材P39)这体现了美洲文化的什么特点?

提示 融合多种文化因素。

史料 西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。

——[美]斯基德莫尔、史密斯、格林著《现代拉丁美洲》

思考 欧洲侵略者的殖民活动对美洲文化有什么影响?

【疑难·精准突破】

视角1 欧洲殖民侵略对美洲文化的影响

提示 发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

对欧洲征服者:带来了自认为先进的伊比利亚文化概念。

对印第安社会:一定程度上维持着相对的自治性,独立发展的印第安文化被中断。

对非洲奴隶:保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。

视角2 近代美洲人口结构的变化

史料 南北美洲的移民分布(单位:百万)

白人 黑人

1835年 1935年 1835年 1935年

北美洲 13.8 124.3 2.6 12.4

中美洲 1.9 6.9 2.7 8.4

南美洲 2.9 40.9 4.5 18.7

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

思考 根据材料并结合所学,指出近代以来美洲人口变化有何特点,并分析其成因。

提示 特点:印第安人大幅减少,移民总数增长迅速;美洲人种走向多样化。

成因:新航路开辟后,黑奴贸易与殖民扩张使人口迁移规模扩大;屠杀、奴役和传染病等多种因素使印第安人数量锐减;北美相对稳定的环境吸引大量外来移民。

历史解释——近代北美和拉美人口结构的异同

(1)相同点

①北美和拉美的人口结构都因为近代殖民活动而发生了变化,土著居民印第安人数量锐减。

②都出现了人口众多的新族群。

(2)不同点

①在拉丁美洲,混血人种成为最大族群。这是因为西班牙人和葡萄牙人殖民于印第安人人口较稠密的地区,欧洲移居者不再需要从事劳动,前往西班牙和葡萄牙美洲殖民地的移民大多是士兵、牧师、政府官员和少数必需的工匠,白人人口数量少,而且允许不同族群间的婚配。

②北美人口以白人为主。这是因为当地印第安人较少,不能提供劳动力资源,在这种情况下,北美需要大量移居者。为此,英属北美殖民地向所有种族、说各种语言、持不同信仰的移民开放,北美白人人口数量更多,而且长期禁止不同族群间的婚配。

知识点二

英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.英国殖民活动

(1)18世纪中后期:英国殖民者来到澳大利亚和新西兰等地。最初,英国将__________作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪:随着__________的开展,对原材料需求的增加,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年:人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。

【基础·精细梳理】

澳大利亚

工业革命

2.人口结构变动

(1)原住民:随着殖民扩张的加剧,__________等地的原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。

(2)白人:19世纪中叶,______成为当地的主要居民,欧洲文化成为当地文化的主流。

澳大利亚

白人

易错辨析

√

×

1.英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。( )

2.工业革命之后,人口迁移主要从欧洲和非洲迁移到美洲,以黑奴贸易为主。( )

3.19世纪中叶,白人成为大洋洲的主要居民,欧洲文化成为主流文化。( )

√

情境释疑

1.阅读教材P40“思考点”,想一想:英国的殖民活动对大洋洲人口结构产生了哪些影响?

提示 使大洋洲的人口结构发生巨大变化。大洋洲原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。英国人和欧洲其他国家的人来到澳大利亚和新西兰,使白人成为当地的主要居民。

2.观察教材P40“特鲁加尼尼(?—1876)”:她的悲惨命运见证了什么历史?

提示 西方殖民者在塔斯马尼亚岛进行殖民扩张,驱赶和屠杀当地原住民,当地原住民最终被灭绝。

史料 为了保证族群不灭绝,剩下的塔斯马尼亚土著与殖民者谈判,最后他们离开故土,去了弗林德斯岛。这其中,有一个叫特鲁加尼尼的塔斯马尼亚女子一直在中间协调,特鲁加尼尼就是最后一个塔斯马尼亚纯土著,当包括特鲁加尼尼夫妻在内的约100个土著民一起被转移到弗林德斯岛后,土著民们就开始因为生病或者与捕鲸人产生矛盾而接连死去。特鲁加尼尼的丈夫也死了,她只好嫁给另一个土著民威廉。1871年,威廉去世了,他死后被解剖展览,目睹这一切的特鲁加尼尼痛苦万分,5年后她也去世了。临终前,她请求不要让那样的事发生在自己身上,但她却被葬在了关押女犯人的地方,并且死后2年还被挖出来,放到博物馆里展览了72年。人们并不知道她临死前怀着怎样的心情,只能看到贴在她身上的标签:最后一个塔斯马尼亚纯种土著。

【疑难·精准突破】

视角 大洋洲人口结构的变化

思考 英国的殖民活动对大洋洲人口结构产生哪些影响?

提示 原住民人数在英国殖民活动中因屠杀、疾病等因素大为减少,而来自英国的各种移民人数则持续增加,导致大洋洲人口结构由原来的以原住民为主改变为以白人移民为主。

知识点三

华工与美洲、大洋洲的开发

1.开发美洲

(1)背景:19世纪初,英美等国开始陆续颁布禁止__________的法令,黑奴贸易受到限制,殖民者不得不寻找新的廉价劳动力。

(2)过程

①19世纪中叶后,清政府被迫 。华工被运往美洲等地,形成了__________。

【基础·精细梳理】

《北京条约》签订后,列强在中国掠夺劳动力实现合法化

奴隶贸易

苦力贸易

允许列强在中国招募华工出国

②殖民者往往迫使华工签署契约,让华工以未来若干年的工资支付运输费用,获取了巨额利润。

③中国东南沿海的穷苦百姓,或因生活所迫,或被诱骗、绑架成为苦力。

④在美国,华工是加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。

(3)结果:19世纪70年代,加利福尼亚的华工人数已有十几万。加勒比群岛、秘鲁以及古巴等地,也有成千上万的华工。

2.开发大洋洲

(1)19世纪中叶,大量华工来到__________开采金矿。到1858年,华工人数已超过4万。

(2)在大洋洲的一些岛屿上,华工在________和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

3.华工与唐人街

(1)形成:留在当地的华工由于相同的文化和生活习惯,往往愿意居住在一起,在各地形成了一个个唐人街。

(2)影响:保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

澳大利亚

种植园

易错辨析

√

1.华工为美洲和大洋洲的开发作出了重要贡献。( )

2.19世纪中期,中国和欧洲海外移民的主要不同之处在于欧洲是先进生产方式对外扩张的需要,中国移民是迫于生存压力。( )

√

情境释疑

1.1862年,美国总统林肯批准修建太平洋铁路。最难修的西段……主要由华工承担。1869年,太平洋铁路完工,它使美国东西部终于连成一体。(摘自教材P41)华工来到美洲有怎样的贡献?

提示 充当劳动力,促进了当地开发。

2.在美洲和大洋洲的很多国家都存在唐人街,如澳大利亚悉尼的唐人街(图片见教材P41)。为什么会出现这种现象?

提示 英、美等国的殖民者招募华工出国,留在当地的华工居住在一起逐渐形成唐人街。

史料 近代美国华人移民绝大部分来自广东沿海地区。绝大部分是自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。移民到美国的华人对当地的建设作出了重要贡献。中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给安德鲁·约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)作为一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性的工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的

职业变化》等

【疑难·精准突破】

视角1 近代华人移民美国的特点

思考 根据史料,概括近代华人移民美国的特点。

提示 多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事非技术性工作或技术性不强的工作;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。

视角2 近代华工对美国开发的贡献

史料 1939年出版的《加州志》在提到华人开发萨克拉门托三角洲地区时说:“今天位于南部的肥沃三角洲地区……在未开垦前,1850年,一些失意的淘金者集居于此,种植糊口。及1870年,中国工人于建造了中央太平洋铁路后,又接受低工资担任开垦三角洲地区的工作。他们推着单轮车筑起堤防,逐渐全部四十二万五千英亩水草丛生的沼泽地被开拓了。”

——摘编自杨国标等《美国华侨史》

思考 根据史料并结合所学知识,说明华工对美国开发作出的贡献。

提示 工资低廉的华工加速了美国资本的积累,促进了美国西部的开发。

1.历史解释——近代华人移民美国的原因和特点

(1)原因:世界市场的形成与发展;移民海外传统的影响;近代中国社会转型的推动;国内人口压力大;美国西部开发需要;黑奴贸易的废止。

(2)特点:多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事劳工;多集中于美国西部地区;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。

2.历史解释——近代华工对世界的影响

(1)对东南亚:促进了南洋经济的发展,传播了中华文化;为东南亚经济作物的开发和种植作出很大贡献。

(2)对美洲:促进美国西部开发、太平洋铁路交通发展。

(3)对大洋洲:促进了大洋洲的开发。

(4)对非洲:促进了南非金矿开发,甚至在一些国家的独立战争中作出较大贡献。

(5)对“一战”:大量华工为英法两国在西线战场的胜利提供了重要的后勤保障。

随堂检测

题组? 殖民扩张与美洲族群的变化

1.(2022·辽宁辽西高二期中)哥伦布“发现”美洲之后,欧洲殖民者血腥的屠杀和残酷的压榨剥削,致使印第安人大批死亡而濒于灭绝。巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人。这一现象导致( )

A.世界各地物种的交流 B.商业革命的到来

C.美洲民主运动的兴起 D.黑奴贸易的猖獗

D

解析 根据材料“致使印第安人大批死亡而濒于灭绝。巴哈马群岛在12年内,土著印第安人几乎灭绝;古巴30万印第安人,至1548年差不多绝迹;海地25万印第安人只剩500人”并结合基础知识可知,欧洲人在美洲进行殖民扩张和掠夺,致使美洲人口锐减,缺乏劳动力,进而导致欧洲人将非洲黑人贩卖至美洲充当劳动力,故选D项;材料没有涉及物种交流,故“世界各地物种的交流”与材料不符,排除A项;材料仅涉及美洲人口锐减,没有提及商业革命,排除B项;美洲的民主运动主要在19世纪兴起而非16世纪,与史实不符,排除C项。

2.(2023·山东德州高二期中)墨西哥城三文化广场矗立着阿兹特克金字塔大神庙、西班牙殖民者修建的教堂、墨西哥外交部大厦,广场碑文有这样的评述:“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”这主要体现了文化的( )

A.碰撞与融合 B.侵略与反抗 C.创新与继承 D.交流与借鉴

A

解析 根据“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥”可得出墨西哥在被殖民过程中受到西方文化的影响,因此材料中的内容体现了文化的碰撞与融合,A项正确;材料没有体现反抗,排除B项;材料与创新无关,排除C项;材料没有体现借鉴,排除D项。故选A项。

题组? 英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

3.(2023·吉林通化高二期中)西方文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这一地区的文明产生了极大的影响,表现为西方文明的全面移植,以及移植物在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。这反映出

( )

A.西方文明具有先天的优等性 B.外来文明本土化形成新文明

C.新文明的形成会伴随新移民 D.外来移民大都会带有侵略性

B

解析 据题意可知,西方文明进入澳大利亚、新西兰等地区,与当地的文明融合形成了新文明,由此可知外来文明本土化会形成新的文明,B项正确;文明是平等的,没有高低、优劣之分,排除A项;是新移民催生了新文明,而非新文明会形成新移民,排除C项;外来移民不一定带有侵略性,排除D项。故选B项。

题组? 华工与美洲、大洋洲的开发

4.(2023·江苏扬州高二期中)下表是根据1847年首批赴古巴华工的口供整理而来。这反映了当时( )

C

古巴华工出洋方式统计表

出洋方式 人数 比率(%)

被拐骗出洋者 390 84.97

自己欲出洋者 67 14.60

未说明者 2 0.43

合计 459 100

A.存在奴隶贸易现象 B.清朝政府积极组织华工出国

C.出洋或因生活所迫 D.华工为大洋洲开发作出贡献

解析 根据材料“古巴华工出洋方式统计表”可知被拐骗出洋者比率高达84.97%,可见存在大量在家乡走投无路者愿意远渡重洋前往古巴的中国劳工,反映了他们出洋或因生活所迫,C项正确;奴隶贸易一般指大量的人被强制地在市场上作为商品出售,其买主可以驱使其从事任何种类劳役的人口买卖活动,古巴华工出洋并非是奴隶贸易,排除A项;从材料中无法得出清政府积极组织华工出国,排除B项;从材料中无法得出华工为大洋洲开发作出贡献的结论,排除D项。故选C项。

5.(2023·山东潍坊高二期中)官方资料显示,19世纪末,已有中国人来到南太平洋的萨摩亚岛(属大洋洲);20世纪二三十年代,在岛上种植椰子、香蕉的华工一度达数千人。留居岛上的华人多与当地人通婚,21世纪初,萨摩亚独立国的混血华裔超过3万人,在外来血统居民中居于首位。材料可用于说明( )

A.南太平洋文明的开放性特征 B.殖民者对大洋洲土著的屠杀

C.大洋洲华裔居民的生产生活 D.中华文化圈覆盖的空间范围

C

解析 依据材料“19世纪末,已有中国人来到南太平洋的萨摩亚岛(属大洋洲)”“留居岛上的华人多与当地人通婚”等,可以看出大洋洲华裔居民在当地的生产状况以及生活状况,C项正确;从材料不能得出“南太平洋文明的开放性特征”“殖民者对大洋洲土著的屠杀”“中华文化圈覆盖的空间范围”等结论,排除A、B、D项。故选C项。

课堂小结

知识结构 答题要语

1.新的美洲文化的特点是以欧洲文化为主导,融合多种文化因素。

2.墨西哥城三文化广场包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。

3.英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。

4.留在当地的华工保留和传播了中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

课时精练

1.(2022·重庆渝中区高二期末)16世纪初南美洲安第斯山脉地区印加帝国统治末期的印第安人至少有900万人,到了17世纪印第安人口已减少到60万人。这一变化带来的直接影响是( )

A.使拉丁美洲长期落后 B.西班牙失去海上霸权

C.在欧洲引发价格革命 D.非洲损失大量劳动力

D

A组 基础巩固题

解析 根据材料“……印第安人至少有900万人,到了17世纪印第安人口已减少到60万人”可知印第安人人口锐减,导致劳动力短缺,大量非洲劳动力被贩卖到南美洲,D项正确;印第安人数量锐减使非洲长期落后,排除A项;导致西班牙失去海上霸权是英西战争,排除B项;新航路开辟在欧洲引发价格革命,排除C项。故选D项。

2.(2023·河北衡水高二期末)下表反映了欧洲、美洲、非洲的人口占世界人口百分比的变化。据此推知( )

A

A.西方国家殖民扩张加快 B.高产作物的引进和种植

C.欧美国家政府鼓励移民 D.黑奴贸易的发展和泛滥

年份 欧洲 美洲 非洲

1650 18.30% 2.40% 18.30%

1750 19.20% 1.60% 13.10%

解析 根据所学,随着西方国家殖民扩张加快,美洲印第安人大量死亡,人口下降,而非洲大量人口被贩卖为黑奴,人口也下降,A项正确;B、C、D项不是材料中人口下降的原因,故选A项。

3.(2023·江苏徐州高二期中)“‘大西洋移民潮’指除了那些从俄国欧洲部分移居俄国亚洲部分的人以外,全部是越海迁移的。在1850年以前,这个运动可以说几乎还没有开始……在1940年前的这个世纪里,欧洲人民的迁徙是欧洲制度和文明得以传播的关键力量。”由此可见( )

A.欧洲移民都通过越海迁移 B.人口迁徙推动了文明的传播

C.罪恶的奴隶贸易愈演愈烈 D.人类第一次建立全球性联系

B

解析 根据“欧洲人民的迁徙是欧洲制度和文明得以传播的关键力量”可知欧洲人口的迁移推动了欧洲制度和文明的传播,说明人口迁徙推动了文明的传播,B项正确;A项说法过于绝对,排除;材料反映的是人口迁移,并非体现奴隶贸易,排除C项;“第一次”的说法无从体现,排除D项。故选B项。

4.(2023·山西运城高二期中)新航路开辟以后,随着西班牙殖民者的到来,南美洲大量土地沦为殖民地。大量的来自欧洲的移民和殖民者将欧洲文化带入美洲,与本土的印第安文化结合,形成了今天多彩纷呈的拉美文化。这一事例说明

( )

A.人类的迁徙活动从未停止

B.人口迁徙是一种文化活动

C.人口迁徙是文化交流的重要途径之一

D.欧洲移民给当地带去的都是先进文化

C

解析 根据材料“大量的来自欧洲的移民和殖民者将欧洲文化带入美洲,与本土的印第安文化结合,形成了今天多彩纷呈的拉美文化”可得出文化的传播与人口迁移有一定的关系,C项正确;据材料不能得出人类的迁徙活动是否停止,排除A项;人口迁徙并不是一种文化活动,排除B项;D项表述太绝对,排除。故选C项。

5.(2022·河北唐山高二期中)人口迁移是普遍的社会现象,下列关于人口迁移表述正确的是( )

A.世界人口迁移开始于新航路开辟

B.中国北民南移造成北方经济停滞

C.奴隶贸易导致非洲丧失大量人口

D.欧洲移民北美引发美国独立战争

C

解析 根据所学,在西方殖民扩张中,奴隶贸易导致非洲丧失大量人口,C项正确;新航路开辟前已经有人口迁移,排除A项;北民南移并不会导致北方经济停滞,排除B项;欧洲移民北美并不是美国独立战争爆发的原因,排除D项。故选C项。

6.(2023·北京密云区高二期中)下表为19世纪至20世纪30年代初欧洲移民状况统计。对该材料解释正确的是( )

C

①独立战争胜利促进了欧洲向美国移民

②交通方式的进步推动了欧洲向外移民

③移民潮加速了欧洲文明不断向外传播

④世界性经济危机是欧洲移民的根本动力

A.①② B.①③

C.②③ D.②④

目的地 移民人数(万人)

美国 3 420

亚洲俄属地区 1 200

阿根廷 640

加拿大 520

解析 据材料并结合所学知识,可知19世纪至20世纪30年代欧洲移民主要迁往美国,但美国独立战争胜利在18世纪后期,并不是欧洲移民的原因,①错误;交通方式的进步,便利了全球的联系,促进了欧洲向外移民,②正确;欧洲大量移民促进了欧洲文明的传播,③正确;资本主义经济发展是欧洲移民的根本动力,④错误。C项正确,排除A、B、D项。

7.(2023·黑龙江绥化高二期中)据统计,1849年至1856年,在加利福尼亚的11个采金矿区中,有一半矿工是华工。至1860年,华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力。这反映了 ( )

A.近代中国国际地位的提高 B.华工促进了美国资源的开发

C.中华文化得到广泛的传播 D.华人获得了海外发展的自由

B

解析 根据材料“至1860年华工不仅成为美国西部淘金热潮中的一支重要力量,而且也是开采煤矿、银矿、铜矿的重要劳动力”可知华工促进了美国资源的开发,B项正确;近代中国国际地位的提高,不符合史实,排除A项;材料体现的是华工促进了美国资源的开发,没有体现中华文化的传播,排除C项;华人获得了海外发展的自由,不符合史实,排除D项。故选B项。

8.(2023·北京西城区高二期末)1518年西班牙国王颁布特许状,允许本国在美洲的殖民者把非洲黑奴输入加勒比海群岛,被视为欧洲各国“合法”从事黑奴贸易的起点。到1825年,西属美洲和葡萄牙殖民地巴西的人口构成如下表。在此期间( )

C

A.西葡两国的黑奴贸易远超他国 B.土著印第安人遭到种族灭绝

C.美洲的人口结构产生显著变化 D.非洲文化发展为拉美的主流

B组 能力提升题

项目 西属美洲(%) 葡萄牙殖民地巴西(%)

欧洲人 18.2 23.4

混血种人 28.3 17.8

非洲奴隶 11.8 49.7

印第安土著 41.7 9.1

解析 根据材料并结合所学可知,1825年的西属美洲和葡萄牙殖民地巴西的印第安土著占总人口的比例要小于非印第安种族的比例,结合所学知识可知,西方殖民国家在美洲大肆屠杀印度安人,并且将黑人从非洲贩卖至美洲,使美洲的人口结构产生显著变化,C项正确;材料没有涉及西葡两国的黑奴贸易与其他国家的比较,得不出西葡两国的黑奴贸易远超他国这一结论,排除A项;西属美洲印第安人的占比是41.7%,材料无法体现土著印第安遭到种族灭绝,排除B项;根据材料得不出非洲文化发展为拉美的主流这一结论,排除D项。故选C项。

9.(2023·山西太原高二期末)研究者发现,16世纪20年代以前,墨西哥地区的真实工资(注:实际买到的各类生活资料和服务的数量)水平很低。但在16世纪20年代之后,真实工资开始上升,并在17世纪中期上升至收入与最低生活开支大致相当的水平。这一转变主要是源于( )

A.墨西哥银矿的发现与开采 B.西欧的早期资本主义扩张

C.拉美地区原工业化的发展 D.商业革命推动了外贸繁荣

B

解析 16世纪,拉美地区遭到了欧洲的殖民侵略,土著人口大量死亡,造成劳动力不足,因而真实工资逐渐提升,殖民者进行了罪恶的奴隶贸易,B项正确;墨西哥银矿的发现与开采使财富流入宗主国,并不能提升当地的真实工资,排除A项;殖民者在拉美地区移植了本国的生产模式,主要是发展种植园经济,排除C项;新航路开辟后,拉美地区外贸繁荣,但其收入主要在欧洲殖民者手中,排除D项。故选B项。

10.(2023·河南洛阳高二期末)甘蔗种植需要强烈的阳光和长时间的密集劳动,甘蔗园往往疟疾肆虐,因此,蔗糖在中世纪的欧洲是难得的奢侈品。15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8千克,蔗糖不再是奢侈品。这一变化的主要原因是( )

A.人口增长与医疗水平的提高

B.新航路开辟使东西方贸易更加便捷

C.殖民扩张与奴隶贸易的兴盛

D.工业革命大幅提升民众的消费能力

C

解析 根据所学知识,欧洲人在征服美洲后建立了大批甘蔗种植园,为降低劳动力成本,适应恶劣条件下的劳动强度,欧洲人大量使用从非洲贩来的奴隶进行甘蔗种植,使得甘蔗的生产成本下降,产量提高,蔗糖不再是奢侈品,并且逐渐普及,故这一变化产生的主要原因是殖民扩张和奴隶贸易的兴盛,C项正确;人口增长与医疗水平的提高与甘蔗种植和蔗糖增多无关,排除A项;甘蔗种植在美洲,不涉及东西方贸易,排除B项;蔗糖不再是奢侈品的主要原因是产量增加,与民众消费无关,排除D项。故选C项。

11.(2023·湖南永州高二期末)阅读下表内容,据此可得出的结论是( )

D

A.近代中国放弃闭关自守政策,主动融入世界

B.列强通过签订不平等条约强行促成华工出国

C.清政府腐败无能,完全不顾华工的基本权益

D.晚清时期中国外交呈现出一定的近代化特征

1842年《南京条约》 “永存平和,所属华英人民彼此友睦,各住他国者必受该国保佑身家全安”

1860年《北京条约》 “以凡有华民情甘出口,……一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”

1866年《续订招工章程条约》 “华工出洋打工年限为五年;华工出国要与雇主订立契约,契约期满回国的船资由雇主支付”

1893年清政府规定 “概准由使臣领事馆给予护照,任其回国治生置业,并听随时经商出洋”

解析 根据材料中的“所属华英人民彼此友睦”“概准由使臣领事馆给予护照”等信息可以得出,清政府被迫改变传统的宗藩体制下“夷”“夏”等称谓并形成近代使领馆制度,这在一定程度上体现了晚清中国外交的近代化,D项正确;材料中的《南京条约》《北京条约》都是在战败的情况下被迫签订的屈辱条约,无法得出“主动融入世界”,排除A项;根据材料中的“以凡有华民情甘出口……一并赴通商各口,下英国船只,毫无禁阻”信息可知,列强并不一定完全是通过签订不平等条约“强行促成”华工出国,排除B项;根据材料中的“华工出国要与雇主订立契约,契约期满回国的船资由雇主支付”等信息可知,清政府并非“完全不顾华工的基本权益”,排除C项。故选D项。

12.(2023·黑龙江哈尔滨高二期末)19世纪中后期,大批华工被贩卖至澳大利亚墨尔本开采金矿,金矿开采完毕后,由于遭受歧视,很多穷苦的华工只能蜗居在唐人街里,以种菜、做家具、做厨师等方式来谋生,那些巧夺天工的中式家具以及中式餐馆里的可口饭菜,成功地吸引了外国人的眼球。这些华工( )

①推动了当地的经济发展 ②提升了中国的国际政治地位 ③融入了当地的主流文化 ④保留和传播了中华传统文化

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

C

解析 根据“19世纪中后期,大批华工被贩卖至澳大利亚墨尔本开采金矿”可得出华工推动了当地的经济发展。根据“以种菜、做家具、做厨师等方式来谋生,那些巧夺天工的中式家具以及中式餐馆里的可口饭菜,成功地吸引了外国人的眼球”可得出华工保留和传播了中华传统文化。①④正确,故选C项。材料中没有涉及中国的国际地位,排除②;从材料可得出,华工并没有融入当地的主流文化,③错误;排除A、B、D项。

13.(2023·江西赣州高二期末)阅读材料,回答问题。

材料 1918年10月29日,在大战行将结束、协约国胜利在望之际,北京政府发布了一条《大总统布告》,历数中国自参战以来对于协约国所尽义务,其中有一点便是“允准大批华工前往欧洲尽力于备战之工作,是中国力助招工往法,即参战之力也”。

1925年5月,上海发生了震惊中外的“五卅惨案”。《晨报副刊》连载了一篇名为《巴黎和会中之华工》的文章,文章特意描写了华工的爱国举动以及英国和日本对华工的虐待与镇压,实际隐喻的是日本伙同英国制造的五卅惨案,以此号召工友再次团结起来,进行反帝爱国的运动。

2018年一战结束一百周年之际,1月8日,法国总统马克龙在西安大明宫的演讲中特意向一战中支援法国的华工致敬,称他们是法国“危难时刻的兄弟”。

——摘编自张岩《一战华工历史论述的

语境变迁与意义重建》

(1)根据材料并结合所学知识,分别指出三次叙述华工的不同角度及其目的。

(2)根据材料并结合所学知识,简评华工在一战中的作用。

答案 (1)不同角度及其目的:政府角度,证明中国“以工代战”;革命角度,号召工友团结起来,进行反帝爱国运动;外交角度,促进中法交流合作。

(2)作用:为英法提供人力资源;有利于欧洲和世界恢复和平;为战后中国提升国际地位,争取国家权利提供契机;推动中国走进世界的历史的发展进程。(任答三点即可)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享