第八单元 20世纪下半叶世界的新变化单元检测卷(含答案)--2023-2024学年高一下学期统编版(2019)必修中外历史纲要下

文档属性

| 名称 | 第八单元 20世纪下半叶世界的新变化单元检测卷(含答案)--2023-2024学年高一下学期统编版(2019)必修中外历史纲要下 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 104.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 15:33:16 | ||

图片预览

文档简介

20世纪下半叶世界的新变化

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

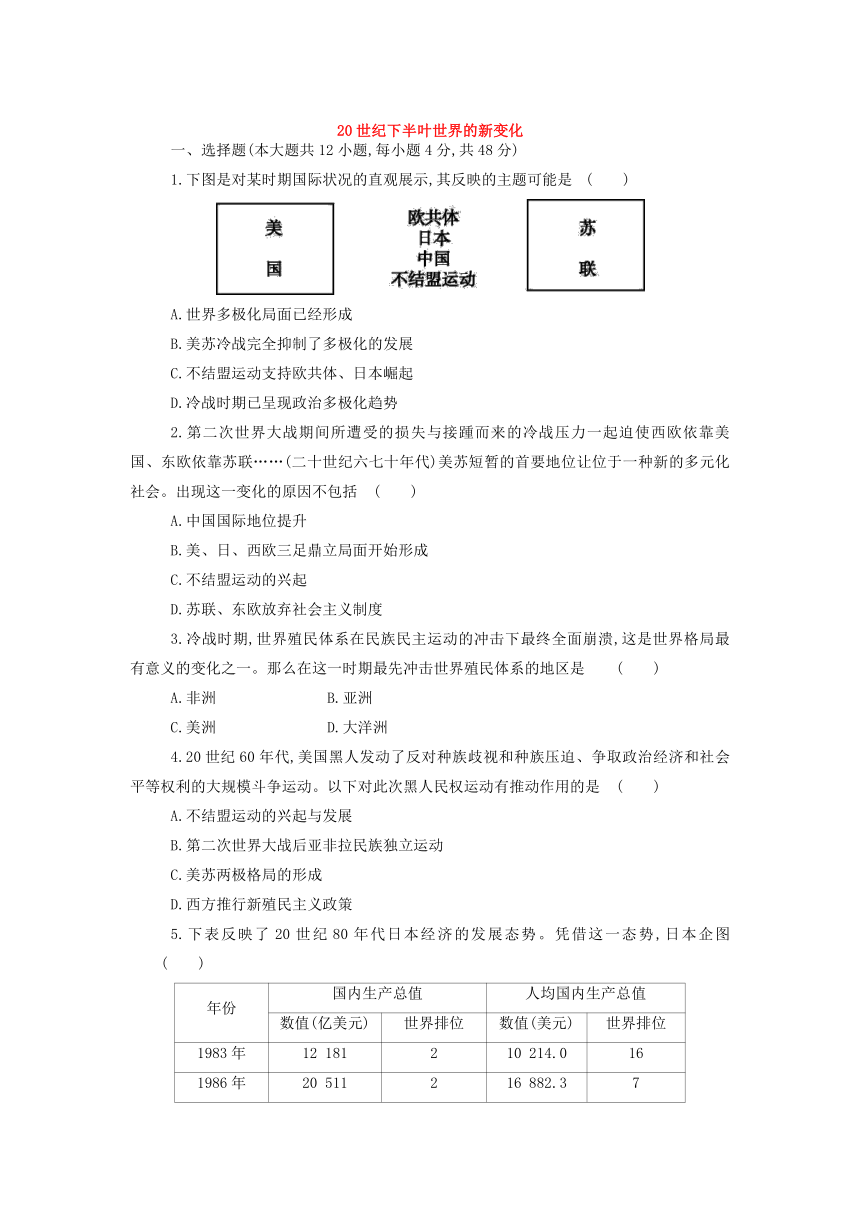

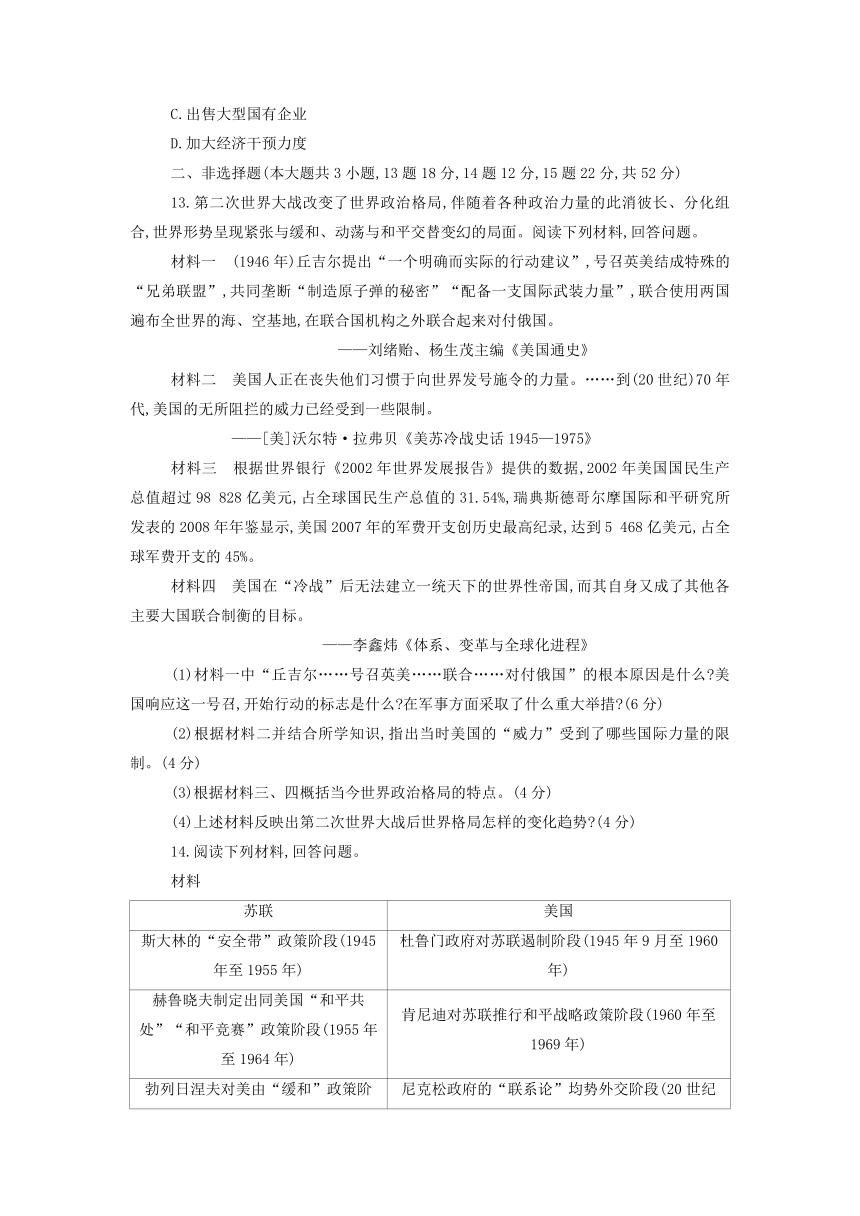

1.下图是对某时期国际状况的直观展示,其反映的主题可能是 ( )

A.世界多极化局面已经形成

B.美苏冷战完全抑制了多极化的发展

C.不结盟运动支持欧共体、日本崛起

D.冷战时期已呈现政治多极化趋势

2.第二次世界大战期间所遭受的损失与接踵而来的冷战压力一起迫使西欧依靠美国、东欧依靠苏联……(二十世纪六七十年代)美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因不包括 ( )

A.中国国际地位提升

B.美、日、西欧三足鼎立局面开始形成

C.不结盟运动的兴起

D.苏联、东欧放弃社会主义制度

3.冷战时期,世界殖民体系在民族民主运动的冲击下最终全面崩溃,这是世界格局最有意义的变化之一。那么在这一时期最先冲击世界殖民体系的地区是 ( )

A.非洲 B.亚洲

C.美洲 D.大洋洲

4.20世纪60年代,美国黑人发动了反对种族歧视和种族压迫、争取政治经济和社会平等权利的大规模斗争运动。以下对此次黑人民权运动有推动作用的是 ( )

A.不结盟运动的兴起与发展

B.第二次世界大战后亚非拉民族独立运动

C.美苏两极格局的形成

D.西方推行新殖民主义政策

5.下表反映了20世纪80年代日本经济的发展态势。凭借这一态势,日本企图 ( )

年份 国内生产总值 人均国内生产总值

数值(亿美元) 世界排位 数值(美元) 世界排位

1983年 12 181 2 10 214.0 16

1986年 20 511 2 16 882.3 7

1988年 30 154 2 24 592.8 4

A.加入北约

B.谋求政治大国的地位

C.建立单极世界

D.制造国际贸易壁垒

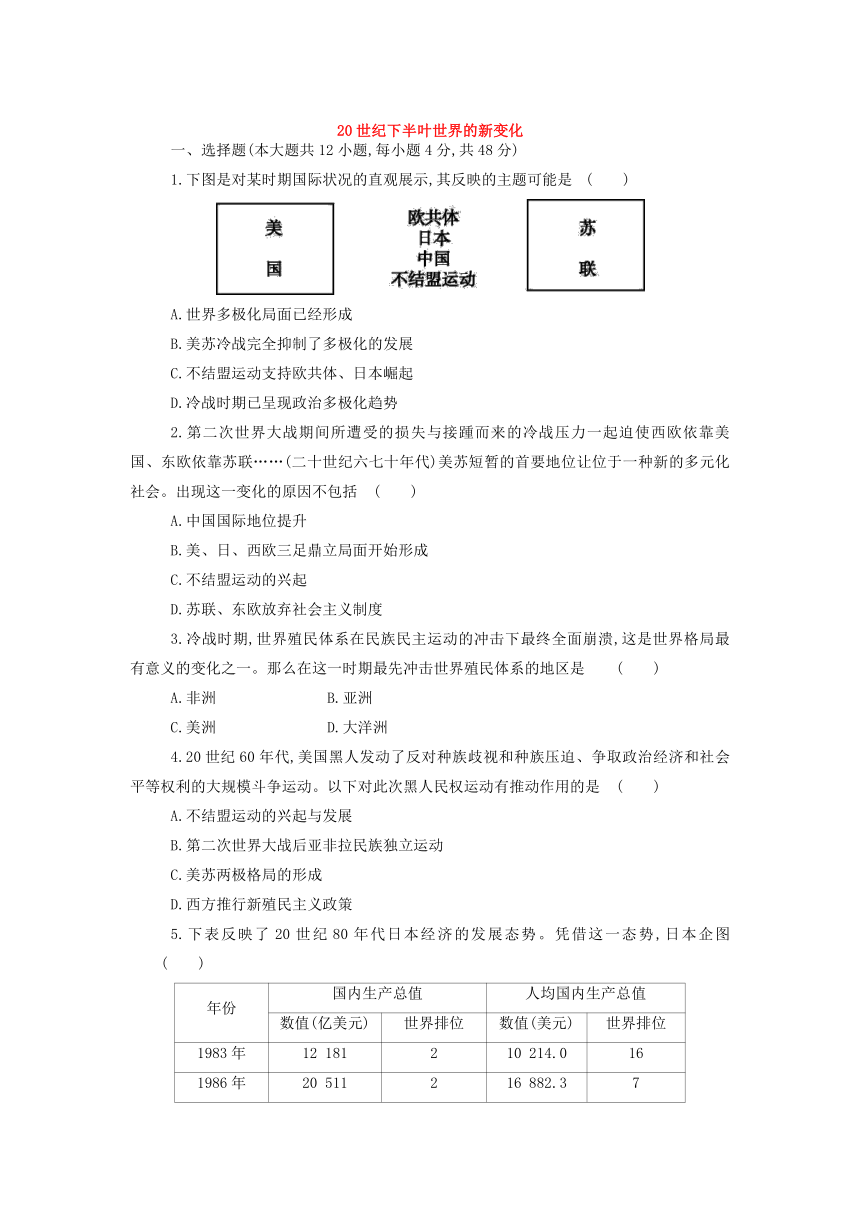

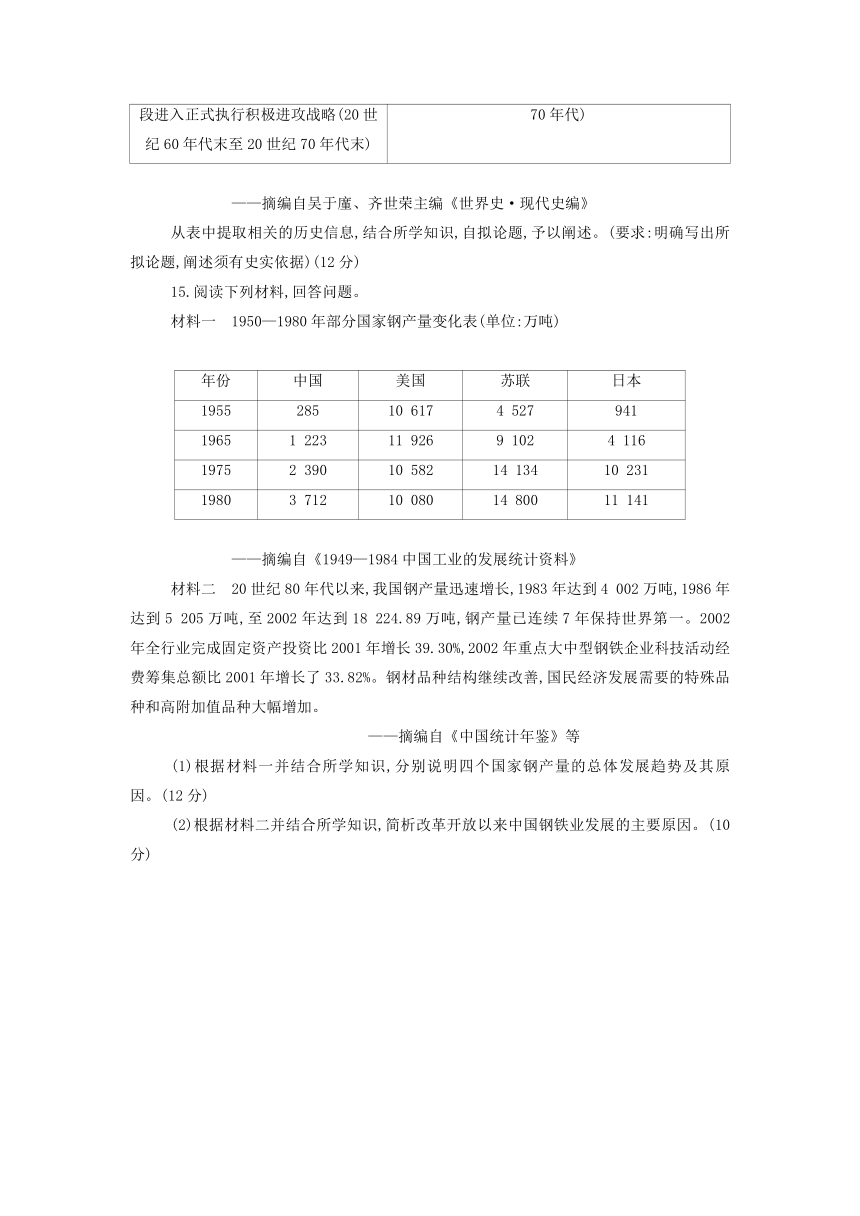

6.下图中,英国人约翰艰难地行走在名为“马歇尔计划”的绳索上,美国的山姆大叔问道:“约翰,如果没有这条绳索,你能否运送货物 ”该漫画说明马歇尔计划的作用是 ( )

①有利于西欧经济的恢复 ②加强美国对西欧的控制 ③推动欧洲走向经济合作 ④直接对抗华沙条约组织

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

7.1990年中共中央提出国民经济“八五”计划,最初要求保持在6%左右的中速增长,但是1992年后,国民生产总值平均年增长达到12%。这一现象出现的主要原因是 ( )

A.经济体制改革逐渐深化

B.社会主义市场经济体制的建立

C.中国正式加入世界贸易组织

D.两极格局的瓦解

8.据统计,美国1960年国民生产总值为5 037亿美元,人均收入为1 883美元;1970年国民生产总值高达9 741亿美元,人均收入为2 579美元,被称为“繁荣的十年”。其繁荣的原因有 ( )

①科学技术发展的推动 ②“战略防御计划”的实施

③国家垄断资本主义的发展 ④计划经济体制的确立

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

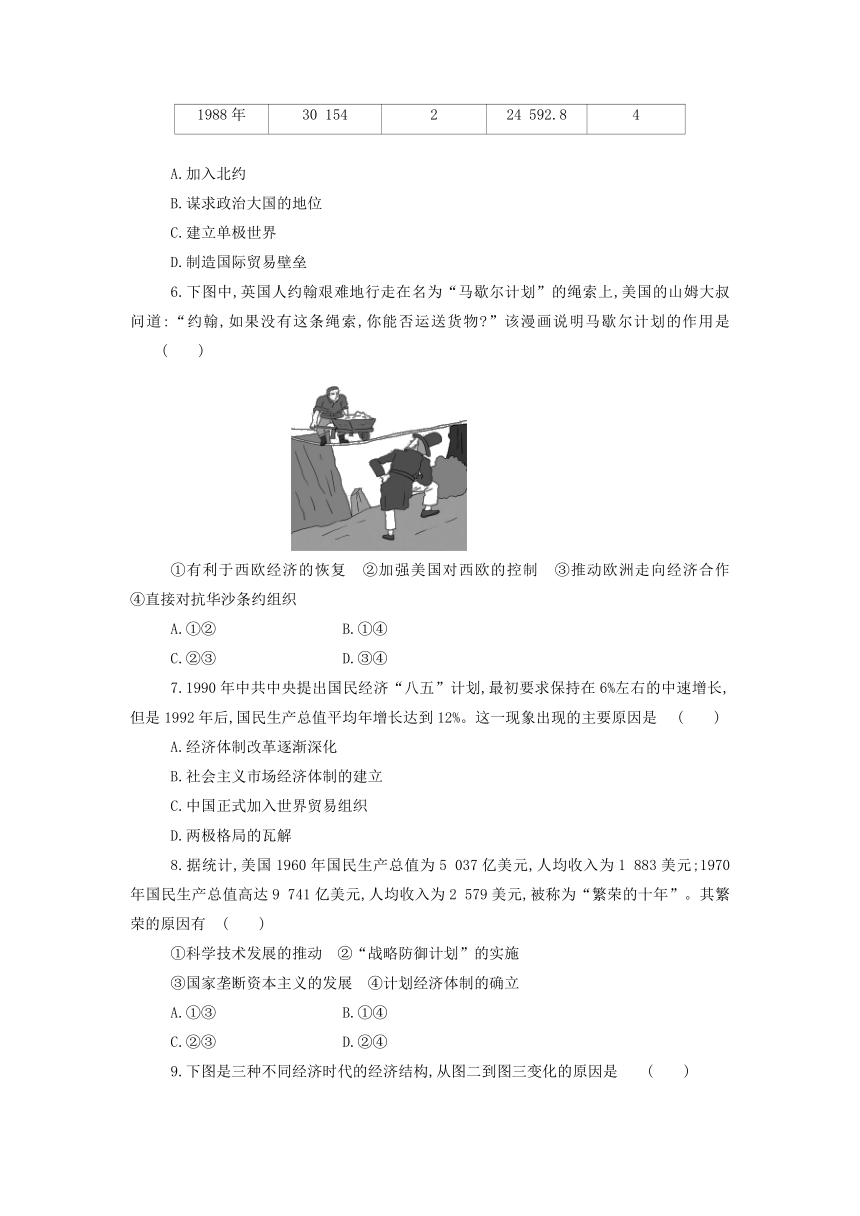

9.下图是三种不同经济时代的经济结构,从图二到图三变化的原因是 ( )

图一 图二 图三

A.第一次工业革命

B.第二次工业革命

C.科学技术的新发展

D.资本主义生产关系调整

10.下表是苏联1970年的计划完成情况(单位:吨)。

类别 1961年对1970年的 预测或计划任务 1970年实际 产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

11.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联解体。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是 ( )

A.没有正确的指导思想

B.重点放在农业上

C.关注工业领域的改革

D.没有突破苏联模式

12.1984年,撒切尔夫人对企业领袖说:“我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’……而不是等着东西掉到我们手上的国家。”由此我们可以看出,她认为英国应该 ( )

A.制定经济发展计划

B.削减社会福利开支

C.出售大型国有企业

D.加大经济干预力度

二、非选择题(本大题共3小题,13题18分,14题12分,15题22分,共52分)

13.第二次世界大战改变了世界政治格局,伴随着各种政治力量的此消彼长、分化组合,世界形势呈现紧张与缓和、动荡与和平交替变幻的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (1946年)丘吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”,号召英美结成特殊的“兄弟联盟”,共同垄断“制造原子弹的秘密”“配备一支国际武装力量”,联合使用两国遍布全世界的海、空基地,在联合国机构之外联合起来对付俄国。

——刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二 美国人正在丧失他们习惯于向世界发号施令的力量。……到(20世纪)70年代,美国的无所阻拦的威力已经受到一些限制。

——[美]沃尔特·拉弗贝《美苏冷战史话1945—1975》

材料三 根据世界银行《2002年世界发展报告》提供的数据,2002年美国国民生产总值超过98 828亿美元,占全球国民生产总值的31.54%,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发表的2008年年鉴显示,美国2007年的军费开支创历史最高纪录,达到5 468亿美元,占全球军费开支的45%。

材料四 美国在“冷战”后无法建立一统天下的世界性帝国,而其自身又成了其他各主要大国联合制衡的目标。

——李鑫炜《体系、变革与全球化进程》

(1)材料一中“丘吉尔……号召英美……联合……对付俄国”的根本原因是什么 美国响应这一号召,开始行动的标志是什么 在军事方面采取了什么重大举措 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时美国的“威力”受到了哪些国际力量的限制。(4分)

(3)根据材料三、四概括当今世界政治格局的特点。(4分)

(4)上述材料反映出第二次世界大战后世界格局怎样的变化趋势 (4分)

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

苏联 美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年) 杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年) 肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末) 尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》

从表中提取相关的历史信息,结合所学知识,自拟论题,予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)(12分)

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950—1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

年份 中国 美国 苏联 日本

1955 285 10 617 4 527 941

1965 1 223 11 926 9 102 4 116

1975 2 390 10 582 14 134 10 231

1980 3 712 10 080 14 800 11 141

——摘编自《1949—1984中国工业的发展统计资料》

材料二 20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4 002万吨,1986年达到5 205万吨,至2002年达到18 224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及其原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

20世纪下半叶世界的新变化

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.下图是对某时期国际状况的直观展示,其反映的主题可能是 ( )

A.世界多极化局面已经形成

B.美苏冷战完全抑制了多极化的发展

C.不结盟运动支持欧共体、日本崛起

D.冷战时期已呈现政治多极化趋势

解析:观察图示可知,在美苏冷战时期,世界多极化趋势就已经开始出现,故选D项。

答案:D

2.第二次世界大战期间所遭受的损失与接踵而来的冷战压力一起迫使西欧依靠美国、东欧依靠苏联……(二十世纪六七十年代)美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因不包括 ( )

A.中国国际地位提升

B.美、日、西欧三足鼎立局面开始形成

C.不结盟运动的兴起

D.苏联、东欧放弃社会主义制度

解析:在二十世纪六七十年代世界多极化趋势开始出现。通过世界多极化趋势出现的表现可以判断,A、B、C三项都是这一时期出现多极化趋势的原因,而苏联、东欧放弃社会主义制度是在20世纪80年代末90年代初,D项符合题目要求。

答案:D

3.冷战时期,世界殖民体系在民族民主运动的冲击下最终全面崩溃,这是世界格局最有意义的变化之一。那么在这一时期最先冲击世界殖民体系的地区是 ( )

A.非洲 B.亚洲

C.美洲 D.大洋洲

解析:20世纪40年代,亚洲首先掀起民族解放运动的新高潮;20世纪50年代,非洲大陆掀起民族独立风暴,拉丁美洲人民捍卫国家主权的斗争迅速发展。故选择B项。

答案:B

4.20世纪60年代,美国黑人发动了反对种族歧视和种族压迫、争取政治经济和社会平等权利的大规模斗争运动。以下对此次黑人民权运动有推动作用的是 ( )

A.不结盟运动的兴起与发展

B.第二次世界大战后亚非拉民族独立运动

C.美苏两极格局的形成

D.西方推行新殖民主义政策

解析:第二次世界大战后,亚非拉掀起了民族解放运动,它们主张民族独立、民族自决,反对种族压迫和民族歧视,这对美国黑人的民权运动有很大的推动作用,故选B项。

答案:B

5.下表反映了20世纪80年代日本经济的发展态势。凭借这一态势,日本企图 ( )

年份 国内生产总值 人均国内生产总值

数值(亿美元) 世界排位 数值(美元) 世界排位

1983年 12 181 2 10 214.0 16

1986年 20 511 2 16 882.3 7

1988年 30 154 2 24 592.8 4

A.加入北约

B.谋求政治大国的地位

C.建立单极世界

D.制造国际贸易壁垒

解析:材料反映了日本经济的崛起,随着经济实力的增强,日本企图谋求政治大国的地位,故B项正确。日本没有加入北约,故A项错误;20世纪80年代日本并未企图建立单极世界,故C项错误;材料中没有体现日本“制造国际贸易壁垒”,故D项错误。

答案:B

6.下图中,英国人约翰艰难地行走在名为“马歇尔计划”的绳索上,美国的山姆大叔问道:“约翰,如果没有这条绳索,你能否运送货物 ”该漫画说明马歇尔计划的作用是 ( )

①有利于西欧经济的恢复 ②加强美国对西欧的控制 ③推动欧洲走向经济合作 ④直接对抗华沙条约组织

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

解析:由漫画可以看出英国在“马歇尔计划”的帮助下运送货物,可知①正确;由“如果没有这条绳索,你能否运送货物”表明英国在美国的帮助下发展,结合“马歇尔计划”可知美国对西欧进行经济援助,企图以此控制西欧,故②正确;③④在材料中没有体现。

答案:A

7.1990年中共中央提出国民经济“八五”计划,最初要求保持在6%左右的中速增长,但是1992年后,国民生产总值平均年增长达到12%。这一现象出现的主要原因是 ( )

A.经济体制改革逐渐深化

B.社会主义市场经济体制的建立

C.中国正式加入世界贸易组织

D.两极格局的瓦解

解析:由材料内容可知,1992年后国民生产总值大幅度增长,联系所学知识可知这与1992年我国提出建立社会主义市场经济体制的目标有关,说明经济体制改革的深化推动了经济发展,故选A项。

答案:A

8.据统计,美国1960年国民生产总值为5 037亿美元,人均收入为1 883美元;1970年国民生产总值高达9 741亿美元,人均收入为2 579美元,被称为“繁荣的十年”。其繁荣的原因有 ( )

①科学技术发展的推动 ②“战略防御计划”的实施

③国家垄断资本主义的发展 ④计划经济体制的确立

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

解析:根据题干时间“1960年”和“1970年”可知主要是指第二次世界大战后美国经济的发展。科学技术的发展在第二次世界大战后对美国经济的发展起到了推动作用,故①正确;“战略防御计划”是在20世纪80年代实施的,故②错误;第二次世界大战以后主要资本主义国家受罗斯福新政的影响,推行凯恩斯主义,从而推动了国家垄断资本主义的发展,故③正确;美国一直是市场经济体制,故④错误。

答案:A

9.下图是三种不同经济时代的经济结构,从图二到图三变化的原因是 ( )

图一 图二 图三

A.第一次工业革命

B.第二次工业革命

C.科学技术的新发展

D.资本主义生产关系调整

解析:第一、二次工业革命后出现了现代工业和服务业,没有出现知识产业,故A、B两项错误;科学技术的新发展推动社会中出现了一种新经济就是知识经济,也就是知识产业,而且它在社会中所占的比重越来越大,故C项正确;现代科技革命引发的是生产力方面的变化,不是资本主义生产关系的调整,故D项错误。

答案:C

10.下表是苏联1970年的计划完成情况(单位:吨)。

类别 1961年对1970年的 预测或计划任务 1970年实际 产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

解析:由材料得出1970年煤、钢的生产目标都基本实现,但肉、蔬菜与瓜类的产量远未达到预期,可知苏联模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项。

答案:A

11.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联解体。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是 ( )

A.没有正确的指导思想

B.重点放在农业上

C.关注工业领域的改革

D.没有突破苏联模式

解析:赫鲁晓夫改革缺乏正确的理论指导,把重点放在农业上;勃列日涅夫改革的重点在工业领域,所以B、C两项错误;A项表述不符合史实;他们的改革都没有突破苏联模式的局

限,故选D项。

答案:D

12.1984年,撒切尔夫人对企业领袖说:“我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’……而不是等着东西掉到我们手上的国家。”由此我们可以看出,她认为英国应该 ( )

A.制定经济发展计划

B.削减社会福利开支

C.出售大型国有企业

D.加大经济干预力度

解析:“福利国家”的实质是国家运用社会保障政策和加大社会服务开支,来保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全,并保证所有公民能享受到较好的公共福利。但是,“福利国家”制度也有许多弊端,导致国家财政不堪重负。“从仰赖他人转为自力更生”“从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’”,由此可以看出撒切尔夫人认为英国应该削减社会福利开支,因此选择B项。

答案:B

二、非选择题(本大题共3小题,13题18分,14题12分,15题22分,共52分)

13.第二次世界大战改变了世界政治格局,伴随着各种政治力量的此消彼长、分化组合,世界形势呈现紧张与缓和、动荡与和平交替变幻的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (1946年)丘吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”,号召英美结成特殊的“兄弟联盟”,共同垄断“制造原子弹的秘密”“配备一支国际武装力量”,联合使用两国遍布全世界的海、空基地,在联合国机构之外联合起来对付俄国。

——刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二 美国人正在丧失他们习惯于向世界发号施令的力量。……到(20世纪)70年代,美国的无所阻拦的威力已经受到一些限制。

——[美]沃尔特·拉弗贝《美苏冷战史话1945—1975》

材料三 根据世界银行《2002年世界发展报告》提供的数据,2002年美国国民生产总值超过98 828亿美元,占全球国民生产总值的31.54%,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发表的2008年年鉴显示,美国2007年的军费开支创历史最高纪录,达到5 468亿美元,占全球军费开支的45%。

材料四 美国在“冷战”后无法建立一统天下的世界性帝国,而其自身又成了其他各主要大国联合制衡的目标。

——李鑫炜《体系、变革与全球化进程》

(1)材料一中“丘吉尔……号召英美……联合……对付俄国”的根本原因是什么 美国响应这一号召,开始行动的标志是什么 在军事方面采取了什么重大举措 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时美国的“威力”受到了哪些国际力量的限制。(4分)

(3)根据材料三、四概括当今世界政治格局的特点。(4分)

(4)上述材料反映出第二次世界大战后世界格局怎样的变化趋势 (4分)

解析:(1)第一小问,从意识形态、国家利益方面分析;第二、三小问,联系所学知识回答即可。

(2)注意结合20世纪70年代崛起的政治力量回答。

(3)根据材料三可以看出美国是唯一的超级大国,依据材料四中的关键信息“美国……无法建立一统天下的世界性帝国”可知美国冷战后受到其他主要大国联合制衡。据此来归纳即可。

(4)回答两极到多极的发展趋势即可。

答案:(1)根本原因:意识形态的差异和国家利益的矛盾冲突。标志:“杜鲁门主义”的出台。举措:成立北约。

(2)欧共体、日本、中国、不结盟运动。

(3)一超多强。

(4)变化趋势:由美苏冷战对峙到向多极化方向发展(或世界政治格局走向多极化)。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

苏联 美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年) 杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年) 肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末) 尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》

从表中提取相关的历史信息,结合所学知识,自拟论题,予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)(12分)

答案:

论题:美苏在激烈的争霸进程中为了各自国家的利益及时调整外交政策。

阐述:第二次世界大战结束后,虽然美苏两国由于社会制度和意识形态的不同,导致四十多年的冷战状态,但两者对比可以发现,苏联与美国对彼此的政策在每个阶段的大体基调是一致的,或者合纵连横,或者以强对强,一国的政策取向往往影响着另一国的政策选择。美苏两国在激烈的对抗中通常考虑各自国家的利益及核武器的相互制衡,及时调整对外政策。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950—1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

年份 中国 美国 苏联 日本

1955 285 10 617 4 527 941

1965 1 223 11 926 9 102 4 116

1975 2 390 10 582 14 134 10 231

1980 3 712 10 080 14 800 11 141

——摘编自《1949—1984中国工业的发展统计资料》

材料二 20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4 002万吨,1986年达到5 205万吨,至2002年达到18 224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及其原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

解析:(1)第一小问趋势,据表格美国1950—1965年增长而1975—1980年下降得出产量长期稳步增长,到20世纪70年代中后期出现下降现象;据表格日本1950—1975年成倍增长,1975—1980年增长较少得出20世纪50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓;由表格苏联1950—1965年成倍增长,1965—1980年增长减慢可知稳步增长,20世纪70年代中后期放缓;据表格1950—1980年中国钢产量翻了600多倍得出快速增长。第二小问原因,据所学知识第二次世界大战后美国大力推行国家垄断资本主义,经济进入黄金时期和20世纪70年代出现“滞胀”现象可得出答案;从日本第二次世界大战后在经济的恢复过程中利用美国的扶植引进技术而快速增长,但由于70年代受到美国“滞胀”的影响而放缓可得出答案;据苏联模式优先发展重工业和苏联模式的弊端可得出答案;据中国20世纪50年代开始“一五”计划和重视发展重工业可得出答案。

(2)根据材料二“20世纪80年代以来”及城市经济体制改革、现代企业制度的建立、社会主义市场经济体制的逐步建立,得出经济体制改革的推进,现代企业制度逐步建立;从材料二“钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加”分析得出社会主义现代化建设加快,需求增大;由材料二“2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%”分析得出科技水平提高;据1978年开始改革开放,引进外资得出对外开放、引进外资;据材料二“2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%”得出投资大幅增加。

答案:(1)趋势:

美国:产量长期稳步增长,到20世纪70年代中后期出现下降现象。日本:20世纪50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。苏联:稳步增长,20世纪70年代中后期放缓。中国:快速增长。

原因:

美国:前期国家采取大力干预经济政策促进经济发展,后期受“滞胀”影响。日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济“滞胀”的冲击下,经济发展减速。苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)原因:经济体制改革的推进,现代企业制度逐步建立;社会主义现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.下图是对某时期国际状况的直观展示,其反映的主题可能是 ( )

A.世界多极化局面已经形成

B.美苏冷战完全抑制了多极化的发展

C.不结盟运动支持欧共体、日本崛起

D.冷战时期已呈现政治多极化趋势

2.第二次世界大战期间所遭受的损失与接踵而来的冷战压力一起迫使西欧依靠美国、东欧依靠苏联……(二十世纪六七十年代)美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因不包括 ( )

A.中国国际地位提升

B.美、日、西欧三足鼎立局面开始形成

C.不结盟运动的兴起

D.苏联、东欧放弃社会主义制度

3.冷战时期,世界殖民体系在民族民主运动的冲击下最终全面崩溃,这是世界格局最有意义的变化之一。那么在这一时期最先冲击世界殖民体系的地区是 ( )

A.非洲 B.亚洲

C.美洲 D.大洋洲

4.20世纪60年代,美国黑人发动了反对种族歧视和种族压迫、争取政治经济和社会平等权利的大规模斗争运动。以下对此次黑人民权运动有推动作用的是 ( )

A.不结盟运动的兴起与发展

B.第二次世界大战后亚非拉民族独立运动

C.美苏两极格局的形成

D.西方推行新殖民主义政策

5.下表反映了20世纪80年代日本经济的发展态势。凭借这一态势,日本企图 ( )

年份 国内生产总值 人均国内生产总值

数值(亿美元) 世界排位 数值(美元) 世界排位

1983年 12 181 2 10 214.0 16

1986年 20 511 2 16 882.3 7

1988年 30 154 2 24 592.8 4

A.加入北约

B.谋求政治大国的地位

C.建立单极世界

D.制造国际贸易壁垒

6.下图中,英国人约翰艰难地行走在名为“马歇尔计划”的绳索上,美国的山姆大叔问道:“约翰,如果没有这条绳索,你能否运送货物 ”该漫画说明马歇尔计划的作用是 ( )

①有利于西欧经济的恢复 ②加强美国对西欧的控制 ③推动欧洲走向经济合作 ④直接对抗华沙条约组织

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

7.1990年中共中央提出国民经济“八五”计划,最初要求保持在6%左右的中速增长,但是1992年后,国民生产总值平均年增长达到12%。这一现象出现的主要原因是 ( )

A.经济体制改革逐渐深化

B.社会主义市场经济体制的建立

C.中国正式加入世界贸易组织

D.两极格局的瓦解

8.据统计,美国1960年国民生产总值为5 037亿美元,人均收入为1 883美元;1970年国民生产总值高达9 741亿美元,人均收入为2 579美元,被称为“繁荣的十年”。其繁荣的原因有 ( )

①科学技术发展的推动 ②“战略防御计划”的实施

③国家垄断资本主义的发展 ④计划经济体制的确立

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

9.下图是三种不同经济时代的经济结构,从图二到图三变化的原因是 ( )

图一 图二 图三

A.第一次工业革命

B.第二次工业革命

C.科学技术的新发展

D.资本主义生产关系调整

10.下表是苏联1970年的计划完成情况(单位:吨)。

类别 1961年对1970年的 预测或计划任务 1970年实际 产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

11.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联解体。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是 ( )

A.没有正确的指导思想

B.重点放在农业上

C.关注工业领域的改革

D.没有突破苏联模式

12.1984年,撒切尔夫人对企业领袖说:“我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’……而不是等着东西掉到我们手上的国家。”由此我们可以看出,她认为英国应该 ( )

A.制定经济发展计划

B.削减社会福利开支

C.出售大型国有企业

D.加大经济干预力度

二、非选择题(本大题共3小题,13题18分,14题12分,15题22分,共52分)

13.第二次世界大战改变了世界政治格局,伴随着各种政治力量的此消彼长、分化组合,世界形势呈现紧张与缓和、动荡与和平交替变幻的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (1946年)丘吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”,号召英美结成特殊的“兄弟联盟”,共同垄断“制造原子弹的秘密”“配备一支国际武装力量”,联合使用两国遍布全世界的海、空基地,在联合国机构之外联合起来对付俄国。

——刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二 美国人正在丧失他们习惯于向世界发号施令的力量。……到(20世纪)70年代,美国的无所阻拦的威力已经受到一些限制。

——[美]沃尔特·拉弗贝《美苏冷战史话1945—1975》

材料三 根据世界银行《2002年世界发展报告》提供的数据,2002年美国国民生产总值超过98 828亿美元,占全球国民生产总值的31.54%,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发表的2008年年鉴显示,美国2007年的军费开支创历史最高纪录,达到5 468亿美元,占全球军费开支的45%。

材料四 美国在“冷战”后无法建立一统天下的世界性帝国,而其自身又成了其他各主要大国联合制衡的目标。

——李鑫炜《体系、变革与全球化进程》

(1)材料一中“丘吉尔……号召英美……联合……对付俄国”的根本原因是什么 美国响应这一号召,开始行动的标志是什么 在军事方面采取了什么重大举措 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时美国的“威力”受到了哪些国际力量的限制。(4分)

(3)根据材料三、四概括当今世界政治格局的特点。(4分)

(4)上述材料反映出第二次世界大战后世界格局怎样的变化趋势 (4分)

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

苏联 美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年) 杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年) 肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末) 尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》

从表中提取相关的历史信息,结合所学知识,自拟论题,予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)(12分)

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950—1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

年份 中国 美国 苏联 日本

1955 285 10 617 4 527 941

1965 1 223 11 926 9 102 4 116

1975 2 390 10 582 14 134 10 231

1980 3 712 10 080 14 800 11 141

——摘编自《1949—1984中国工业的发展统计资料》

材料二 20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4 002万吨,1986年达到5 205万吨,至2002年达到18 224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及其原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

20世纪下半叶世界的新变化

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.下图是对某时期国际状况的直观展示,其反映的主题可能是 ( )

A.世界多极化局面已经形成

B.美苏冷战完全抑制了多极化的发展

C.不结盟运动支持欧共体、日本崛起

D.冷战时期已呈现政治多极化趋势

解析:观察图示可知,在美苏冷战时期,世界多极化趋势就已经开始出现,故选D项。

答案:D

2.第二次世界大战期间所遭受的损失与接踵而来的冷战压力一起迫使西欧依靠美国、东欧依靠苏联……(二十世纪六七十年代)美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因不包括 ( )

A.中国国际地位提升

B.美、日、西欧三足鼎立局面开始形成

C.不结盟运动的兴起

D.苏联、东欧放弃社会主义制度

解析:在二十世纪六七十年代世界多极化趋势开始出现。通过世界多极化趋势出现的表现可以判断,A、B、C三项都是这一时期出现多极化趋势的原因,而苏联、东欧放弃社会主义制度是在20世纪80年代末90年代初,D项符合题目要求。

答案:D

3.冷战时期,世界殖民体系在民族民主运动的冲击下最终全面崩溃,这是世界格局最有意义的变化之一。那么在这一时期最先冲击世界殖民体系的地区是 ( )

A.非洲 B.亚洲

C.美洲 D.大洋洲

解析:20世纪40年代,亚洲首先掀起民族解放运动的新高潮;20世纪50年代,非洲大陆掀起民族独立风暴,拉丁美洲人民捍卫国家主权的斗争迅速发展。故选择B项。

答案:B

4.20世纪60年代,美国黑人发动了反对种族歧视和种族压迫、争取政治经济和社会平等权利的大规模斗争运动。以下对此次黑人民权运动有推动作用的是 ( )

A.不结盟运动的兴起与发展

B.第二次世界大战后亚非拉民族独立运动

C.美苏两极格局的形成

D.西方推行新殖民主义政策

解析:第二次世界大战后,亚非拉掀起了民族解放运动,它们主张民族独立、民族自决,反对种族压迫和民族歧视,这对美国黑人的民权运动有很大的推动作用,故选B项。

答案:B

5.下表反映了20世纪80年代日本经济的发展态势。凭借这一态势,日本企图 ( )

年份 国内生产总值 人均国内生产总值

数值(亿美元) 世界排位 数值(美元) 世界排位

1983年 12 181 2 10 214.0 16

1986年 20 511 2 16 882.3 7

1988年 30 154 2 24 592.8 4

A.加入北约

B.谋求政治大国的地位

C.建立单极世界

D.制造国际贸易壁垒

解析:材料反映了日本经济的崛起,随着经济实力的增强,日本企图谋求政治大国的地位,故B项正确。日本没有加入北约,故A项错误;20世纪80年代日本并未企图建立单极世界,故C项错误;材料中没有体现日本“制造国际贸易壁垒”,故D项错误。

答案:B

6.下图中,英国人约翰艰难地行走在名为“马歇尔计划”的绳索上,美国的山姆大叔问道:“约翰,如果没有这条绳索,你能否运送货物 ”该漫画说明马歇尔计划的作用是 ( )

①有利于西欧经济的恢复 ②加强美国对西欧的控制 ③推动欧洲走向经济合作 ④直接对抗华沙条约组织

A.①② B.①④

C.②③ D.③④

解析:由漫画可以看出英国在“马歇尔计划”的帮助下运送货物,可知①正确;由“如果没有这条绳索,你能否运送货物”表明英国在美国的帮助下发展,结合“马歇尔计划”可知美国对西欧进行经济援助,企图以此控制西欧,故②正确;③④在材料中没有体现。

答案:A

7.1990年中共中央提出国民经济“八五”计划,最初要求保持在6%左右的中速增长,但是1992年后,国民生产总值平均年增长达到12%。这一现象出现的主要原因是 ( )

A.经济体制改革逐渐深化

B.社会主义市场经济体制的建立

C.中国正式加入世界贸易组织

D.两极格局的瓦解

解析:由材料内容可知,1992年后国民生产总值大幅度增长,联系所学知识可知这与1992年我国提出建立社会主义市场经济体制的目标有关,说明经济体制改革的深化推动了经济发展,故选A项。

答案:A

8.据统计,美国1960年国民生产总值为5 037亿美元,人均收入为1 883美元;1970年国民生产总值高达9 741亿美元,人均收入为2 579美元,被称为“繁荣的十年”。其繁荣的原因有 ( )

①科学技术发展的推动 ②“战略防御计划”的实施

③国家垄断资本主义的发展 ④计划经济体制的确立

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

解析:根据题干时间“1960年”和“1970年”可知主要是指第二次世界大战后美国经济的发展。科学技术的发展在第二次世界大战后对美国经济的发展起到了推动作用,故①正确;“战略防御计划”是在20世纪80年代实施的,故②错误;第二次世界大战以后主要资本主义国家受罗斯福新政的影响,推行凯恩斯主义,从而推动了国家垄断资本主义的发展,故③正确;美国一直是市场经济体制,故④错误。

答案:A

9.下图是三种不同经济时代的经济结构,从图二到图三变化的原因是 ( )

图一 图二 图三

A.第一次工业革命

B.第二次工业革命

C.科学技术的新发展

D.资本主义生产关系调整

解析:第一、二次工业革命后出现了现代工业和服务业,没有出现知识产业,故A、B两项错误;科学技术的新发展推动社会中出现了一种新经济就是知识经济,也就是知识产业,而且它在社会中所占的比重越来越大,故C项正确;现代科技革命引发的是生产力方面的变化,不是资本主义生产关系的调整,故D项错误。

答案:C

10.下表是苏联1970年的计划完成情况(单位:吨)。

类别 1961年对1970年的 预测或计划任务 1970年实际 产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返

B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业

D.社会生活需求发生变化

解析:由材料得出1970年煤、钢的生产目标都基本实现,但肉、蔬菜与瓜类的产量远未达到预期,可知苏联模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项。

答案:A

11.自1956年苏联进入改革时代后,改革的过程进中有退,反复无常,最后改革变成了改向,导致了苏联解体。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的相同原因是 ( )

A.没有正确的指导思想

B.重点放在农业上

C.关注工业领域的改革

D.没有突破苏联模式

解析:赫鲁晓夫改革缺乏正确的理论指导,把重点放在农业上;勃列日涅夫改革的重点在工业领域,所以B、C两项错误;A项表述不符合史实;他们的改革都没有突破苏联模式的局

限,故选D项。

答案:D

12.1984年,撒切尔夫人对企业领袖说:“我任职只有一个意图:改变英国,从仰赖他人转为自力更生。从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’……而不是等着东西掉到我们手上的国家。”由此我们可以看出,她认为英国应该 ( )

A.制定经济发展计划

B.削减社会福利开支

C.出售大型国有企业

D.加大经济干预力度

解析:“福利国家”的实质是国家运用社会保障政策和加大社会服务开支,来保障个人和家庭的最低收入,保障其经济安全,并保证所有公民能享受到较好的公共福利。但是,“福利国家”制度也有许多弊端,导致国家财政不堪重负。“从仰赖他人转为自力更生”“从‘拿来给我’的国家变为‘自己动手’”,由此可以看出撒切尔夫人认为英国应该削减社会福利开支,因此选择B项。

答案:B

二、非选择题(本大题共3小题,13题18分,14题12分,15题22分,共52分)

13.第二次世界大战改变了世界政治格局,伴随着各种政治力量的此消彼长、分化组合,世界形势呈现紧张与缓和、动荡与和平交替变幻的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (1946年)丘吉尔提出“一个明确而实际的行动建议”,号召英美结成特殊的“兄弟联盟”,共同垄断“制造原子弹的秘密”“配备一支国际武装力量”,联合使用两国遍布全世界的海、空基地,在联合国机构之外联合起来对付俄国。

——刘绪贻、杨生茂主编《美国通史》

材料二 美国人正在丧失他们习惯于向世界发号施令的力量。……到(20世纪)70年代,美国的无所阻拦的威力已经受到一些限制。

——[美]沃尔特·拉弗贝《美苏冷战史话1945—1975》

材料三 根据世界银行《2002年世界发展报告》提供的数据,2002年美国国民生产总值超过98 828亿美元,占全球国民生产总值的31.54%,瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发表的2008年年鉴显示,美国2007年的军费开支创历史最高纪录,达到5 468亿美元,占全球军费开支的45%。

材料四 美国在“冷战”后无法建立一统天下的世界性帝国,而其自身又成了其他各主要大国联合制衡的目标。

——李鑫炜《体系、变革与全球化进程》

(1)材料一中“丘吉尔……号召英美……联合……对付俄国”的根本原因是什么 美国响应这一号召,开始行动的标志是什么 在军事方面采取了什么重大举措 (6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时美国的“威力”受到了哪些国际力量的限制。(4分)

(3)根据材料三、四概括当今世界政治格局的特点。(4分)

(4)上述材料反映出第二次世界大战后世界格局怎样的变化趋势 (4分)

解析:(1)第一小问,从意识形态、国家利益方面分析;第二、三小问,联系所学知识回答即可。

(2)注意结合20世纪70年代崛起的政治力量回答。

(3)根据材料三可以看出美国是唯一的超级大国,依据材料四中的关键信息“美国……无法建立一统天下的世界性帝国”可知美国冷战后受到其他主要大国联合制衡。据此来归纳即可。

(4)回答两极到多极的发展趋势即可。

答案:(1)根本原因:意识形态的差异和国家利益的矛盾冲突。标志:“杜鲁门主义”的出台。举措:成立北约。

(2)欧共体、日本、中国、不结盟运动。

(3)一超多强。

(4)变化趋势:由美苏冷战对峙到向多极化方向发展(或世界政治格局走向多极化)。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料

苏联 美国

斯大林的“安全带”政策阶段(1945年至1955年) 杜鲁门政府对苏联遏制阶段(1945年9月至1960年)

赫鲁晓夫制定出同美国“和平共处”“和平竞赛”政策阶段(1955年至1964年) 肯尼迪对苏联推行和平战略政策阶段(1960年至1969年)

勃列日涅夫对美由“缓和”政策阶段进入正式执行积极进攻战略(20世纪60年代末至20世纪70年代末) 尼克松政府的“联系论”均势外交阶段(20世纪70年代)

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史编》

从表中提取相关的历史信息,结合所学知识,自拟论题,予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)(12分)

答案:

论题:美苏在激烈的争霸进程中为了各自国家的利益及时调整外交政策。

阐述:第二次世界大战结束后,虽然美苏两国由于社会制度和意识形态的不同,导致四十多年的冷战状态,但两者对比可以发现,苏联与美国对彼此的政策在每个阶段的大体基调是一致的,或者合纵连横,或者以强对强,一国的政策取向往往影响着另一国的政策选择。美苏两国在激烈的对抗中通常考虑各自国家的利益及核武器的相互制衡,及时调整对外政策。

15.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1950—1980年部分国家钢产量变化表(单位:万吨)

年份 中国 美国 苏联 日本

1955 285 10 617 4 527 941

1965 1 223 11 926 9 102 4 116

1975 2 390 10 582 14 134 10 231

1980 3 712 10 080 14 800 11 141

——摘编自《1949—1984中国工业的发展统计资料》

材料二 20世纪80年代以来,我国钢产量迅速增长,1983年达到4 002万吨,1986年达到5 205万吨,至2002年达到18 224.89万吨,钢产量已连续7年保持世界第一。2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%,2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%。钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加。

——摘编自《中国统计年鉴》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明四个国家钢产量的总体发展趋势及其原因。(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国钢铁业发展的主要原因。(10分)

解析:(1)第一小问趋势,据表格美国1950—1965年增长而1975—1980年下降得出产量长期稳步增长,到20世纪70年代中后期出现下降现象;据表格日本1950—1975年成倍增长,1975—1980年增长较少得出20世纪50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓;由表格苏联1950—1965年成倍增长,1965—1980年增长减慢可知稳步增长,20世纪70年代中后期放缓;据表格1950—1980年中国钢产量翻了600多倍得出快速增长。第二小问原因,据所学知识第二次世界大战后美国大力推行国家垄断资本主义,经济进入黄金时期和20世纪70年代出现“滞胀”现象可得出答案;从日本第二次世界大战后在经济的恢复过程中利用美国的扶植引进技术而快速增长,但由于70年代受到美国“滞胀”的影响而放缓可得出答案;据苏联模式优先发展重工业和苏联模式的弊端可得出答案;据中国20世纪50年代开始“一五”计划和重视发展重工业可得出答案。

(2)根据材料二“20世纪80年代以来”及城市经济体制改革、现代企业制度的建立、社会主义市场经济体制的逐步建立,得出经济体制改革的推进,现代企业制度逐步建立;从材料二“钢材品种结构继续改善,国民经济发展需要的特殊品种和高附加值品种大幅增加”分析得出社会主义现代化建设加快,需求增大;由材料二“2002年重点大中型钢铁企业科技活动经费筹集总额比2001年增长了33.82%”分析得出科技水平提高;据1978年开始改革开放,引进外资得出对外开放、引进外资;据材料二“2002年全行业完成固定资产投资比2001年增长39.30%”得出投资大幅增加。

答案:(1)趋势:

美国:产量长期稳步增长,到20世纪70年代中后期出现下降现象。日本:20世纪50年代中期到60年代末产量增长迅猛,70年代放缓。苏联:稳步增长,20世纪70年代中后期放缓。中国:快速增长。

原因:

美国:前期国家采取大力干预经济政策促进经济发展,后期受“滞胀”影响。日本:采取引进技术等方式促进经济高速发展,70年代在经济“滞胀”的冲击下,经济发展减速。苏联:国家优先发展重工业,后经济发展逐渐停滞。中国:重视发展重工业。

(2)原因:经济体制改革的推进,现代企业制度逐步建立;社会主义现代化建设加快,需求增大;科技水平提高;对外开放、引进外资;投资大幅增加。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体