第8课_杨振宁:合璧中西科学文化的骄子 课件

文档属性

| 名称 | 第8课_杨振宁:合璧中西科学文化的骄子 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 611.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-10 18:40:23 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。第八课 杨振宁:合璧中西科学文化的骄子次韵平甫金山会宿寄亲友

王安石

天末海门横北固,

烟中沙岸似西兴。

已无船舫犹闻笛,

远有楼台祗见灯。

山月入松金破碎,

江风吹水雪崩腾。

飘然欲作乘桴计,

一到扶桑恨未能。【赏析】 这是首描写金山寺夜景的律诗。前三联写景,最后一联抒情。开头境界阔大,极苍苍茫茫之致,如高山坠石,出人意外,有气势,有魄力。颔联先写笛声,再写灯火,这一联是暗写镇江之繁华,画面虽然显得孤寂,却也生动地描绘出江上清丽的夜景,极富金山寺独特风貌。颈联先写月色,一个“入”字,将山月写活,似乎山月钻到了松林间,在林间洒下斑驳的倩影,银光点点,令人陶醉。再写江水,那滔天的白浪又像是积雪崩落。这两句一静一动,有声有色,富有诗情画意。尾联写诗人顿生出世之心几欲飘然乘桴,直下扶桑,但恨身不由己,归思难遂。

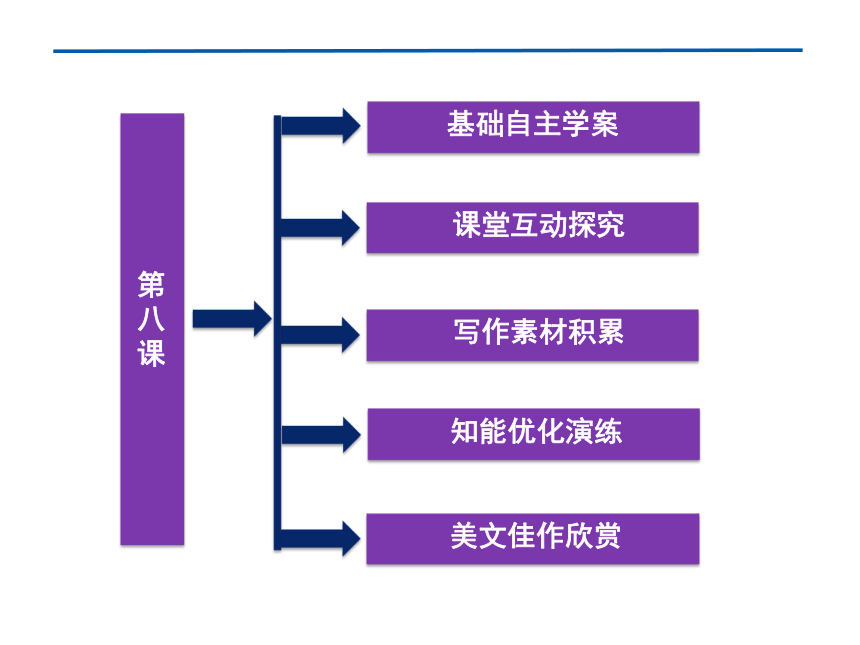

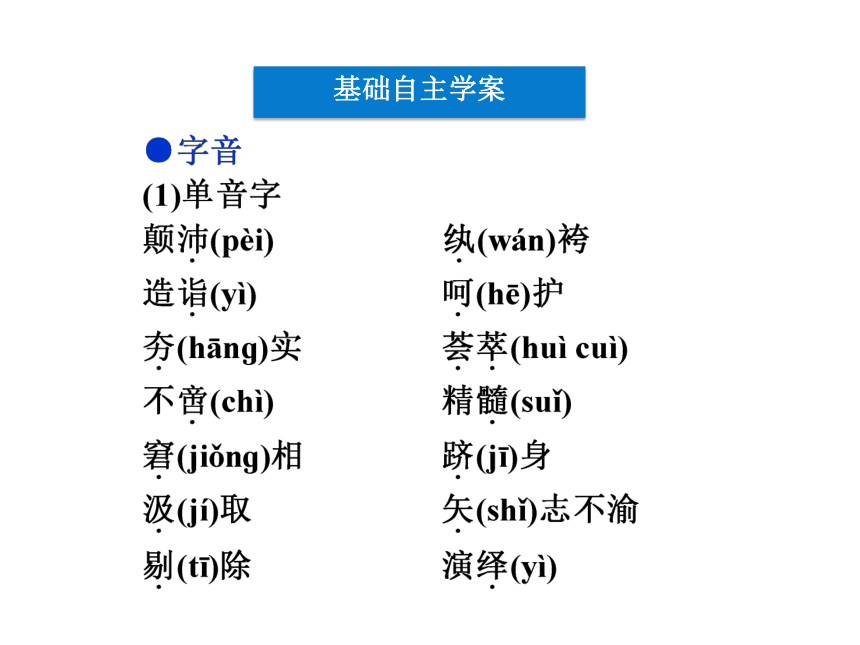

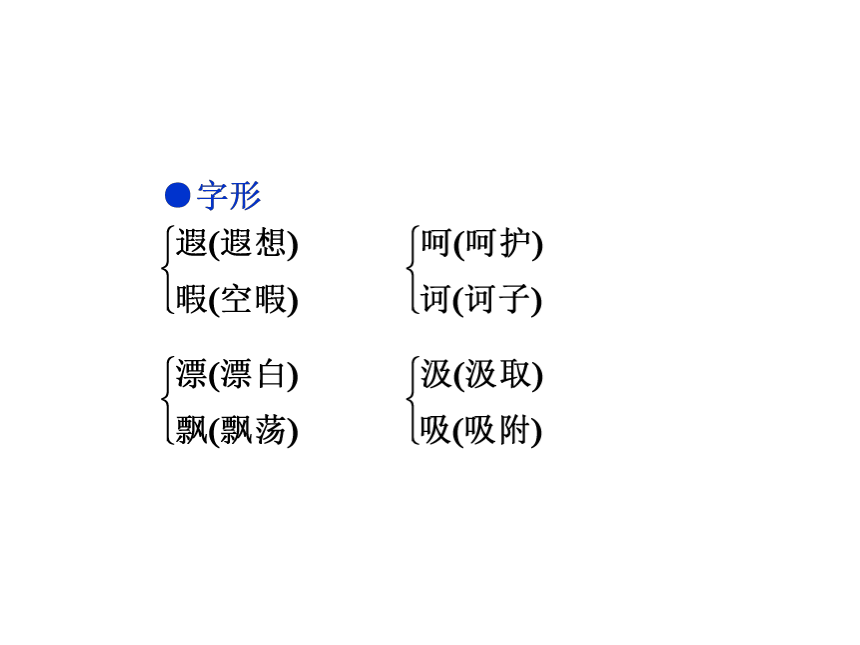

这首诗是王安石的前期作品,雄心勃勃的他只有“恨未能”才是真的,他绝对不会放弃自己的主张,“羽化而登仙”只是一闪念而已。 写作素材积累知能优化演练基础自主学案课堂互动探究美文佳作欣赏第八课基础自主学案●近义词

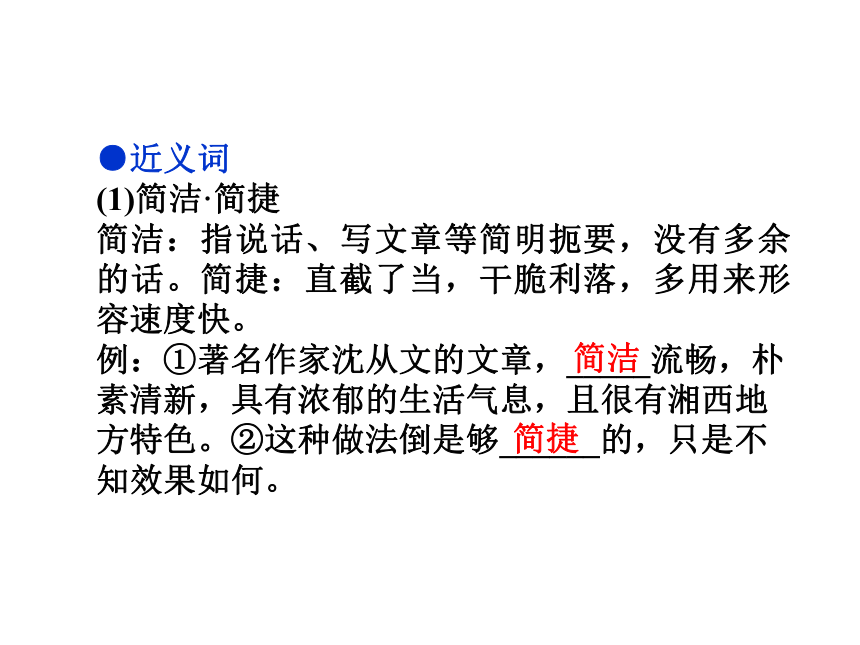

(1)简洁·简捷

简洁:指说话、写文章等简明扼要,没有多余的话。简捷:直截了当,干脆利落,多用来形容速度快。

例:①著名作家沈从文的文章,_____流畅,朴素清新,具有浓郁的生活气息,且很有湘西地方特色。②这种做法倒是够______的,只是不知效果如何。简洁简捷(2)不至·不致

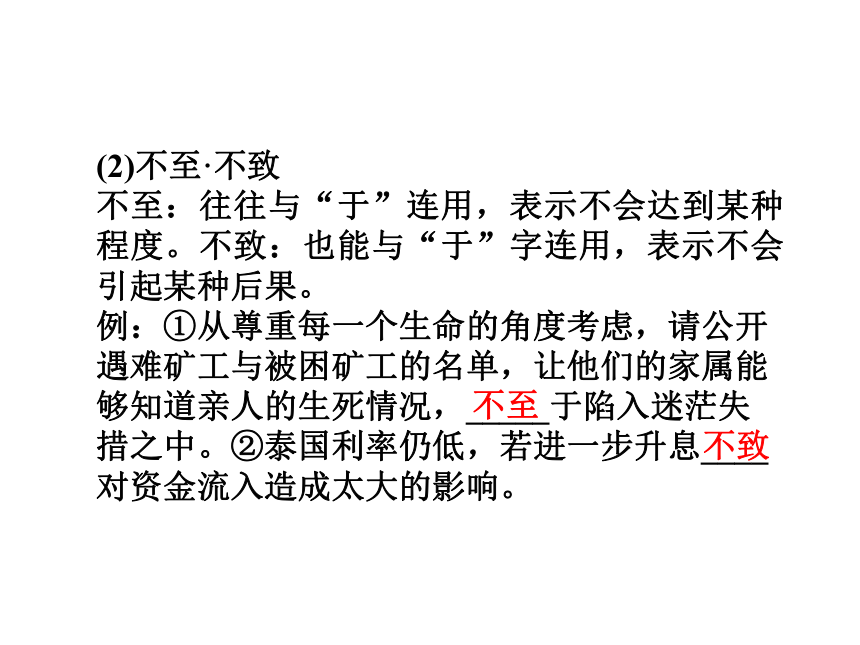

不至:往往与“于”连用,表示不会达到某种程度。不致:也能与“于”字连用,表示不会引起某种后果。

例:①从尊重每一个生命的角度考虑,请公开遇难矿工与被困矿工的名单,让他们的家属能够知道亲人的生死情况,_____于陷入迷茫失措之中。②泰国利率仍低,若进一步升息____对资金流入造成太大的影响。不至不致●词语积累

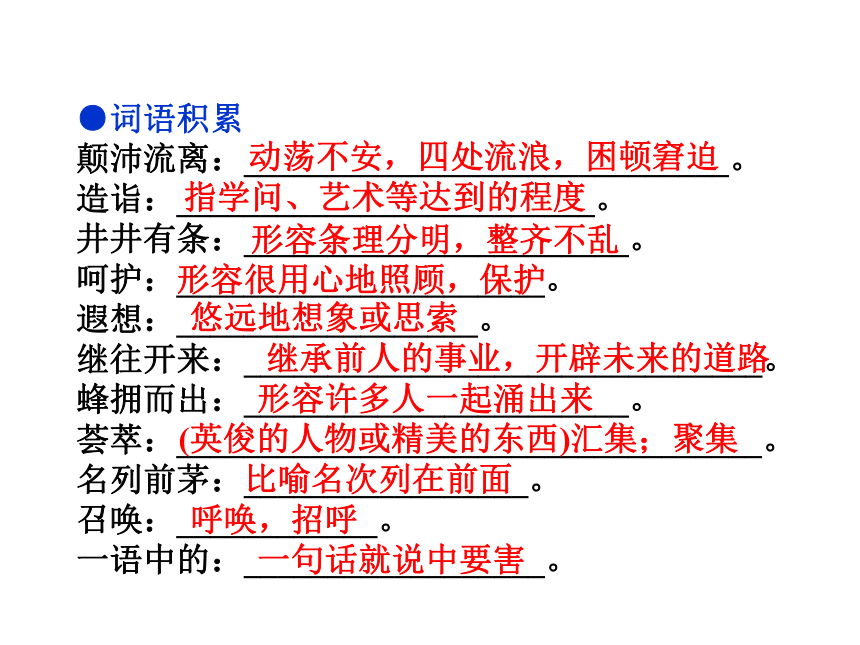

颠沛流离:_____________________________。

造诣:_________________________。

井井有条:_______________________。

呵护:______________________。

遐想:__________________。

继往开来:_______________________________。

蜂拥而出:_______________________。

荟萃:___________________________________。

名列前茅:_________________。

召唤:____________。

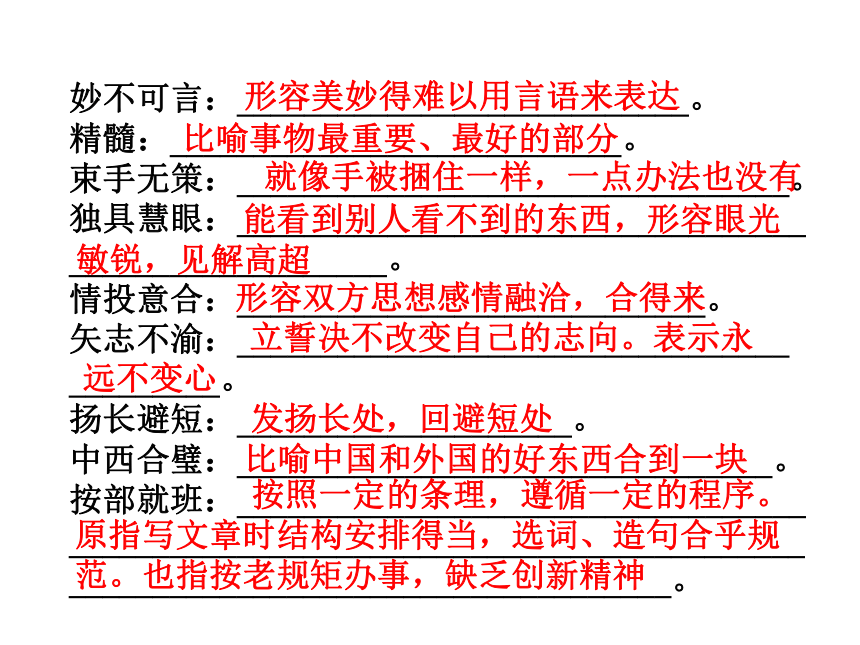

一语中的:__________________。动荡不安,四处流浪,困顿窘迫指学问、艺术等达到的程度形容条理分明,整齐不乱形容很用心地照顾,保护悠远地想象或思索继承前人的事业,开辟未来的道路形容许多人一起涌出来(英俊的人物或精美的东西)汇集;聚集比喻名次列在前面呼唤,招呼一句话就说中要害妙不可言:___________________________。

精髓:___________________________。

束手无策:_________________________________。

独具慧眼:__________________________________

___________________。

情投意合:____________________________。

矢志不渝:_________________________________

_________。

扬长避短:____________________。

中西合璧:________________________________。

按部就班:__________________________________

________________________________________________________________________________。形容美妙得难以用言语来表达比喻事物最重要、最好的部分就像手被捆住一样,一点办法也没有 能看到别人看不到的东西,形容眼光敏锐,见解高超形容双方思想感情融洽,合得来 立誓决不改变自己的志向。表示永远不变心发扬长处,回避短处比喻中国和外国的好东西合到一块 按照一定的条理,遵循一定的程序。原指写文章时结构安排得当,选词、造句合乎规范。也指按老规矩办事,缺乏创新精神●名句名篇

名师之所以能对高徒起指点作用,就在于名师的指导可以使年轻人在攀登科学高峰时缩短路程。因为名师是站在科学发展最前沿,他们能随时了解变化着的科学研究的新形势并能掌握研究的新方向。

(《杨振宁:合璧中西科学文化的骄子》)杨振宁既掌握了中国传统的学习、研究方法,又掌握了与中国传统不一样的西方的学习、研究方法,他巧妙地结合应用了这两种方法,使这两种方法互为补充,取长补短,成为他日后能在科学事业上取得重大成就的重要原因。

(《杨振宁:合璧中西科学文化的骄子》)●文学常识

1.走近作者

吴学东、梁国钊,广西大学教授,中国创造学会重要成员。著有《预约成功:诺贝尔奖获得者的大学生涯》、《论钟南山精神》、《论毛泽东的创新思想》等。2.传主简介

杨振宁(1922— ),安徽省合肥县人,

著名美籍华裔科学家、物理学大师、

诺贝尔物理学奖获得者。1957年由于

与李政道提出的“弱相互作用下宇称

不守恒定律”被实验证明而共同获得

诺贝尔物理学奖;其于1954年提出的规范场理论,则于70年代发展成为统合与了解基本粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础;此外并曾在统计物理、凝聚态物理、量子场论、数学物理等领域作出多项卓越的重大贡献。杨教授历任普林斯顿高等研究所教授、纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授和理论物理研究所所长;又自1986年起,出任香港中文大学博文讲座教授;1997年出任清华大学高等研究中心荣誉主任;1999年自石溪分校荣休,同年出任清华大学教授,2003年底回北京定居;并曾先后获得中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会、俄罗斯科学院、台湾中央研究院、罗马教皇学院以及多个欧洲和拉丁美洲科学院的院士荣衔,以及多家大学的荣誉博士学位,2004年11月受聘海南大学特聘教授。3.写作背景

1957年12月,杨振宁和李政道获得诺贝尔奖。杨振宁在颁奖仪式上作了激情的演讲,演讲结尾说到:他在科学研究上的成功,是中西文化融合的产物。他的成功得益于中西文化的“合璧”,也得益于他献身科学的精神。杨振宁始终认为科学研究离不开文化底蕴,从事科研者的见识、胆识、态度以及鉴赏力、洞察力都与文化涵养有关。同时,杨振宁提醒我们,中西方文化和教育有许多不同,各有千秋,作为学者要注意扬长避短,融合中西文化,发挥自己的潜能。这些宝贵的经验,值得我们学习与借鉴。4.相关知识

小传,即人物小传,是传记文的一种,是一种简略记载人物生平事迹的文章。小传一般有两类:一类是记述自己的生平;一类是记述他人的生平。

它只写人物的主要生活经历和思想,甚至可以选写人物生平的几件典型事情。写小传也要遵循传记的特点,要实事求是,不允许虚构和夸张。写前,必须详细地占有材料,如书面材料,调查的第一手资料等。写时,要严格选材,根据人物特点,选择典型材料。如写牛顿一类科学家,应重点选择他们从事科学研究,在科学上作贡献的材料。如写自己同班同学的,应选择他兴趣、爱好、性格特点、思想认识方面的材料。

动笔时,还要恰当的组织材料,一般以时间为线索,用顺叙手法写。在表达上以记叙为主,有时也可以适当地插入议论。●整体预知课堂互动探究1.这篇传记中说,“杨振宁好比一棵树,在西南联大扎下了根,在芝加哥大学长出了繁茂的枝叶”。从文化修养等角度,思考并解释这句话的含意。

【点拨】杨振宁是中西文化融合的受益者。在西南联大的学习中,他找到了自己的兴趣所在,在诸多知名教授的悉心培养下,他了解了当时世界物理学的最新发展,在知识方面打下了坚实的基础,同时中国传统的重整合、重演绎的思维方式,使他能够把数学问题和物理问题联系起来。到了芝加哥大学,他又接受了另外一种截然不同的教育模式,在这里,他学会了实验验证的方法,学会了讨论和辩证的学习方式,有效地发展了自己的创新性思维。可以说,西南联大夯实了他的知识基础,而芝加哥大学则给了他灵活运用这些知识的更有效的途径。这二者结合起来,最终使杨振宁能够做出突出的贡献,结出丰硕的果实。2.这篇小传没有铺开描写传主事迹,而是围绕一条主线来选择材料,结构紧凑。阅读课文说说这条主线是什么?文章选择了哪些材料来表现这一点?

【点拨】课文的主线是杨振宁如何“合璧”中西文化,取得事业的成功。主要有三方面的材料来表现这一点:一是家庭的熏陶,这里既有中国优秀传统文化的熏陶,也有从父亲那里获得的关于现代数学的启蒙指导;二是当时最高学府西南联大的优良教育,虽然生活条件很差,但杨振宁在这里接触到了当时中国物理学最顶尖的学者的教诲,这些教授大都是学贯中西的大学者;三是美国求学,获得了费米教授和泰勒教授的赏识和指导。3.杨振宁在西南联大受到了怎样的教育?

【点拨】尽管当时西南联大办学条件极端困难,但西南联大集中了清、北、南开三校的教师精英,名家荟萃,高手云集,教师们学识渊博,专业精深,思想活跃,治学严谨,教学质量达到了一个相当高的水平。杨振宁在这深厚的学术氛围中打下了坚实的基础。文学方面得益于朱自清、闻一多、罗常培、王力等汉语文学大家,打下了坚实的文学基础;数学方面得益于杨武之、姜立夫、江泽涵、陈省身、华罗庚等名家;物理方面得益于叶企孙、吴有训、饶毓泰、赵忠尧、任之恭、王竹溪、吴大猷、周培源等物理名家。尤其是王竹溪、吴大猷对他以后的发展起了极其重要的指导作用。西南联大,不但为杨振宁提供了学习和成长的机会,而且还形成了他对物理学的结构感和好恶感。这为他以后的发展奠定了坚实的基础。4.为什么说杨振宁是中西文化的共同产物?请结合课文简要回答。

【名师点拨】杨振宁读书经验大部分在中国,接受的是中国教育,尤其是在西南联大所接受的教育为他以后的发展奠定了基础;而西方新的科研方法,给了他新的动力,为他提供了新的研究方向。杨振宁既掌握了中国传统的学习、研究方法,又掌握了与中国不一样的西方学习、研究方法,他巧妙地结合应用了这两种方法,取得了巨大的成就。所以说杨振宁是中西文化的共同产物。5.“中西合璧”是杨振宁获得成功的一个重要原因,也是杨振宁先生的自我总结,也是作者文中所要表达的中心。谈谈你对作者围绕中心选材和布局的体会。

【名师点拨】文章四个层次,先谈家学渊源,传主早年深受中国传统文化之熏陶,又得益于其父之西方现代科学之启蒙;再谈西南联大,国家多难之秋,传主奋发求学,得国内一流大家之指点,奠定了他今后面向西方科学的坚实基础。赴美留学,得世界顶级大师指导,终成参天大树。最后总结他的成功之路:见中西科学文化之所长。表面上看,选材时间跨度大,联系少,但所选材料始终围绕着“中西合璧”这个中心,中国的经历是根,有了根方有在美国的枝繁叶茂,即如杨振宁本人所说:“我一方面为我的中国血统和背景自豪,一方面将工作奉献给起源于西方的现代科学,它是人类文化的一部分。”写作素材积累●素材开发

三十五岁的杨振宁登上世界智力巅峰,赢得一片喝彩,他从此被公众看成一个站在神坛上的人,可望而不可即。他说:“我在不止一种意义上,是中国和西方的文化的共同产物。我一方面为我的中国血统和背景自豪,一方面将工作奉献给起源于西方的现代科学,它是人类文化的一部分。”杨振宁,正向我们走来,带着他的思想,带着他的两种文化传统。为什么杨振宁如此明确地说他是中西方文化的共同产物?中国文化和西方文化,究竟怎样孕育了这位中国出身的科学家?

让岁月作证,一个科学家的梦想……●精彩运用

岁月的眼泪

韩传栋

两千多年前的孔子,站在滚滚东去的河岸上,发一声“逝者如斯夫,不舍昼夜”的感叹,生命的浩歌从此进入悲壮、平静的岁月,不再一步三唱,不再溢美时空。岁月的沧桑,像西天的一抹斜阳,又如东去的滔滔河水,在思想者的心中掀起无尽波澜。岁月就这样匆匆而去了,永不回头地去了。匆匆岁月,走过秦汉,走过盛唐,走过颓宋。幽州的秋风,吹动着陈子昂的衣袂,南飞的雁阵又给诗人心中平添几许悲凉,于是那千古悲歌诞生了:前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。那是铺设在整个宇宙间的大悲凉,又是莽莽苍野,千里白云,万里秋风,在诗人心中的折射。至此,历史的天空不再晴方日好,花团锦簇。一切具象的骏马秋风,天苍野茫都难以言其千分之一。可就在这大悲凉的朔风秋韵里,华发遍染的白居易,闻得琵琶一曲终,泪湿青衫涕染心。而饱受战乱之苦,历经岁月沧桑的杜甫又不能不:感时花溅泪,恨别鸟惊心。岁月的脚步浩浩荡荡地从远古走来,又一路逶迤地向历史的纵深处走去,每当国将不国之时,便凸显我们这个民族坚挺的底色和不屈的意志。面对崛起在白山黑水间女真族的大举进犯,精忠报国的岳飞,抬望眼,仰天长啸:还我河山!但最终39岁的岳飞被赵构秦桧害死在风波亭上。可那“还我河山”的浩歌,何尝不是大英雄椎心泣血、报国无门的绝唱。草木枯荣,江河呼啸,岁月的脚步一路向我们走来。嗒嗒的马蹄声踏破了卢沟桥的寂静。惨无人道的屠杀被日本人耍到了极致。1937年7月28日,如血的太阳旗飘扬在北平如血的夕阳里。梁实秋先生一边抚摸长女文茜的脑袋,一边涕泪滂沱地说:“孩子,从明天起你吃的烧饼就是亡国奴的烧饼!”尽管梁先生曾被鲁迅唤作丧家的资本家的乏走狗。尽管此后的梁先生隔海北望,寿终台北。但断鸿声里的那一声悲叹,显示着他华夏子孙的一片冰心!人如潮,歌如海,炮如雷。1949年10月1日,历经沧桑的天安门城楼上,人民领袖毛泽东亲手升起了第一面五星红旗。人们的热泪飘洒在十里长安街的金风里,领袖的眼泪抛洒在天安门的金风里。“忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”流吧,尽情地流吧!这是站起来的中国人自豪的泪,幸福的泪。邓稼先与杨振宁,两个耳熟能详的名字。那是一封让杨振宁喜极而泣的信。杨振宁在美国听人说:中国人的原子弹是由美国科学家参与做成的。他到了国内,很想问邓,但是没有启口。直到上飞机时,他问了:“有没有美国人?”邓迟疑了一下,说:“你先走吧。”邓回家立即请示周总理。周说:“把实情告诉他。”邓就是在这张桌子上写了一封信,送信的人就等在桌边,立即拿了上飞机。到上海赶到杨振宁的送别宴上,亲手交给他。杨振宁当场打开,一看,立即泪流满面地到洗手间去了。作为一个宴席的主宾,突然泪流满面,人们的惊讶可想而知。他流泪了。他当年在云南,后来在海外盼望过的强国梦,被他的同学实现了。这是他的祖国。中国人再不必有屈身向外之感了。他的泪水流在中国,中国接受着。

桃红柳绿,浪飞潮起。走在一弯浅峡边,望着那白鸥翩跹,诗人余光中泪眼矇眬地边走边吟:“当我怀乡,我怀的是大陆的母体啊!诗经中的北国,楚辞中的南方。”这就是血脉的泉源,思想的图腾,人格的标高。这就是根,这就是魂,这就是凛凛岁月里的点点泪花,如金如玉,如练如雨……美文佳作欣赏杨振宁的灵感

董 桥

杨振宁一九四二年在昆明西南联大得学士学位,一九四四年得硕士学位,一九四五年圣诞节前后到了芝加哥,一九四六年一月正式报名进芝大当研究生,一九五七年和李政道得诺贝尔物理学奖金。出版一年多的英文本《杨振宁论文选集》(Selected Papers 1945-1980 With Commentary)全书五八五页,前头八十二页是他给书中各文写的“评注”,隐约回顾他大半生的心路历程,既抒情又平实,英文干净而有风韵,很有点近代西方物理学家写文章的清丽笔调。爱因斯坦的文采早就出了名了,一生所写论文、讲稿、书信毫不枯涩,感人至深;詹姆士·华生写“双螺旋链”,谈的虽是发现去氧核糖核酸的经过,全书反映出二次大战后英国的整个气氛,处处是个人性格和文化传统的倒影,理性的铺陈和感性的抒发都恰到分寸;我十多年前编这部书的中译本,中英文逐字逐句对读,真的如沐春风,很替学文科的人担心出路!这本书在西方畅销,是意料中事。杨振宁在《论文选集》“评注”里说,在每一个创作领域里,品味加上学力、性情和机缘,决定了风格的高低,也决定了贡献的大小。物理学原是客观研究物质万象的学科,说物理学家的品味和风格居然对其物理学的贡献影响至深,乍听有点不可思议;其实,物质万象自成结构,物理学家对这套结构的观感概念,对千种万种特征的爱恶偏颇,正是个人鉴赏品味来自的地方。因此,杨振宁说,品味与风格对科学研究这样重要并不奇怪,这跟文学、艺术和音乐是一样的。物理学家的文章善用隐喻明喻的手法,更可烘托严谨的逻辑演绎,化抽象为具象。美籍奥国物理学家P·傅兰克说,他有一次跟爱因斯坦谈起一位研究成绩平平的物理学家,说他老爱处理一些极大极困难的问题,可惜始终毫无结果。爱因斯坦听了竟说:“我佩服这种人;我最看不惯那些只愿意在一块木板上找最薄、最容易打孔的地方做许多洞的科学家。”杨振宁在他一九六一年写的《基本粒子:一篇原子物理学简史》论文里引过这段掌故。论文谈到物理学上对称原理的部分,举了中国格子窗、南朝祭祖铜器方鬲、荷兰艺术家艾雪的武士策马图案作比喻,生动有趣。美籍德国数学家赫曼·瓦尔谈到奥国物理学家、哲学家欧纳斯特·马哈试验磁针与电线平行则磁针偏转方向会因电流的方向而定时,也用夹在两堆相同稻草堆中的驴子比喻磁针,说是驴子“没有理由要决定向左或向右”,简直一针到肉!杨振宁很欣赏这样的灵感。李政道和杨振宁开始研究对称原理中左右对称问题的时候,似乎正是中国左右两方对峙激烈的时候,这两位物理学家选择了物理学上的这个课题做研究、想来更是品味与风格之余的政治意识在作祟,想象力因此发挥得加倍淋漓。杨振宁曾经指出,在日常生活中,左和右极不相同,而物理定律却经常显示左右完全对称,此所以量子力学有守恒定律或宇称守恒之说;他一度极感困惑,把高能物理学家比喻成一个困在黑房里摸不着房门的人。到了一九五六年夏天,他和李政道终于得到一个反传统观念的结论,认为对称性C、P及T在基本粒子间占优势的作用中是守恒的,而在弱作用中就违反旧说。易言之,在弱作用中,左右对称性经吴健雄等实验证明并不遵守左右对称律。杨振宁当时马上打电报告诉正在处女岛度假的美国物理学家欧本海默,欧本海默回电说:“走出房门”,诚恳,切题,风趣!美籍奥国物理学家W·包里起初不相信基本粒子强作用会显示对称而弱作用会显示非对称,事后他说他终于不得不惊叹“上帝原来真是个用惯左手的弱者”!但是,杨振宁在一次演讲中还是说:“看来神在创造宇宙的时候,也愿意某些对称性被普遍而不完美地遵守。”今日中国的左右不对称发展路向,也只好用杨振宁论文中的话认定是“自然还不曾充分揭露她自己而已”!杨振宁一九六四年入了美籍之后还耿耿于怀,怕他父亲到死不会原谅他抛乡弃国之罪。入美籍的决定是经过几番迟疑的;他在“评注”里用一段小插曲点出美国华侨的血泪史:“一九六○年初的一个晚上,我从纽约市搭火车经派索格到布鲁克海文。夜很深很沉。摇摇晃晃的车厢几乎是空的。我后面坐着一位老人,我跟他聊起来。他约莫是一八九○年生在浙江,在美国住了五十年了,替人洗衣服、洗碗,不一定。他没结过婚,一向孤零零住一间房间。他脸上总是挂着笑容;难道他心中真的毫无怨气?我不明白。我看着他蹒跚穿过车厢里灯光暗淡的通道在湾滨站下车,年老背驼,有点颤巍巍的,我心中悲愤交集。”一九六一年一月,杨振宁看电视看到肯尼迪就职典礼上诗人佛洛斯特朗诵《没有保留的奉献》(The Cif Outright),若有顿悟,着手办理申请入籍手续。可是,在这部《论文选集》里,他说他对物理学的鉴赏品味是当年在昆明求学时代养成的;这部书的扉页上有四个中国字:“献给母亲。”【赏评】 这篇文章用通俗的语言介绍了杨振宁在科学研究方面的贡献以及他在生活方面的情况,刻画了他在科学研究方面的“灵感”和爱国热情。对于杨振宁加入美国国籍一事,作者着重在文中指出,说杨振宁怕“父亲到死不会原谅他抛乡弃国之罪”,字里行间表达了作者对杨振宁的崇敬和爱戴之情。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

王安石

天末海门横北固,

烟中沙岸似西兴。

已无船舫犹闻笛,

远有楼台祗见灯。

山月入松金破碎,

江风吹水雪崩腾。

飘然欲作乘桴计,

一到扶桑恨未能。【赏析】 这是首描写金山寺夜景的律诗。前三联写景,最后一联抒情。开头境界阔大,极苍苍茫茫之致,如高山坠石,出人意外,有气势,有魄力。颔联先写笛声,再写灯火,这一联是暗写镇江之繁华,画面虽然显得孤寂,却也生动地描绘出江上清丽的夜景,极富金山寺独特风貌。颈联先写月色,一个“入”字,将山月写活,似乎山月钻到了松林间,在林间洒下斑驳的倩影,银光点点,令人陶醉。再写江水,那滔天的白浪又像是积雪崩落。这两句一静一动,有声有色,富有诗情画意。尾联写诗人顿生出世之心几欲飘然乘桴,直下扶桑,但恨身不由己,归思难遂。

这首诗是王安石的前期作品,雄心勃勃的他只有“恨未能”才是真的,他绝对不会放弃自己的主张,“羽化而登仙”只是一闪念而已。 写作素材积累知能优化演练基础自主学案课堂互动探究美文佳作欣赏第八课基础自主学案●近义词

(1)简洁·简捷

简洁:指说话、写文章等简明扼要,没有多余的话。简捷:直截了当,干脆利落,多用来形容速度快。

例:①著名作家沈从文的文章,_____流畅,朴素清新,具有浓郁的生活气息,且很有湘西地方特色。②这种做法倒是够______的,只是不知效果如何。简洁简捷(2)不至·不致

不至:往往与“于”连用,表示不会达到某种程度。不致:也能与“于”字连用,表示不会引起某种后果。

例:①从尊重每一个生命的角度考虑,请公开遇难矿工与被困矿工的名单,让他们的家属能够知道亲人的生死情况,_____于陷入迷茫失措之中。②泰国利率仍低,若进一步升息____对资金流入造成太大的影响。不至不致●词语积累

颠沛流离:_____________________________。

造诣:_________________________。

井井有条:_______________________。

呵护:______________________。

遐想:__________________。

继往开来:_______________________________。

蜂拥而出:_______________________。

荟萃:___________________________________。

名列前茅:_________________。

召唤:____________。

一语中的:__________________。动荡不安,四处流浪,困顿窘迫指学问、艺术等达到的程度形容条理分明,整齐不乱形容很用心地照顾,保护悠远地想象或思索继承前人的事业,开辟未来的道路形容许多人一起涌出来(英俊的人物或精美的东西)汇集;聚集比喻名次列在前面呼唤,招呼一句话就说中要害妙不可言:___________________________。

精髓:___________________________。

束手无策:_________________________________。

独具慧眼:__________________________________

___________________。

情投意合:____________________________。

矢志不渝:_________________________________

_________。

扬长避短:____________________。

中西合璧:________________________________。

按部就班:__________________________________

________________________________________________________________________________。形容美妙得难以用言语来表达比喻事物最重要、最好的部分就像手被捆住一样,一点办法也没有 能看到别人看不到的东西,形容眼光敏锐,见解高超形容双方思想感情融洽,合得来 立誓决不改变自己的志向。表示永远不变心发扬长处,回避短处比喻中国和外国的好东西合到一块 按照一定的条理,遵循一定的程序。原指写文章时结构安排得当,选词、造句合乎规范。也指按老规矩办事,缺乏创新精神●名句名篇

名师之所以能对高徒起指点作用,就在于名师的指导可以使年轻人在攀登科学高峰时缩短路程。因为名师是站在科学发展最前沿,他们能随时了解变化着的科学研究的新形势并能掌握研究的新方向。

(《杨振宁:合璧中西科学文化的骄子》)杨振宁既掌握了中国传统的学习、研究方法,又掌握了与中国传统不一样的西方的学习、研究方法,他巧妙地结合应用了这两种方法,使这两种方法互为补充,取长补短,成为他日后能在科学事业上取得重大成就的重要原因。

(《杨振宁:合璧中西科学文化的骄子》)●文学常识

1.走近作者

吴学东、梁国钊,广西大学教授,中国创造学会重要成员。著有《预约成功:诺贝尔奖获得者的大学生涯》、《论钟南山精神》、《论毛泽东的创新思想》等。2.传主简介

杨振宁(1922— ),安徽省合肥县人,

著名美籍华裔科学家、物理学大师、

诺贝尔物理学奖获得者。1957年由于

与李政道提出的“弱相互作用下宇称

不守恒定律”被实验证明而共同获得

诺贝尔物理学奖;其于1954年提出的规范场理论,则于70年代发展成为统合与了解基本粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础;此外并曾在统计物理、凝聚态物理、量子场论、数学物理等领域作出多项卓越的重大贡献。杨教授历任普林斯顿高等研究所教授、纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授和理论物理研究所所长;又自1986年起,出任香港中文大学博文讲座教授;1997年出任清华大学高等研究中心荣誉主任;1999年自石溪分校荣休,同年出任清华大学教授,2003年底回北京定居;并曾先后获得中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会、俄罗斯科学院、台湾中央研究院、罗马教皇学院以及多个欧洲和拉丁美洲科学院的院士荣衔,以及多家大学的荣誉博士学位,2004年11月受聘海南大学特聘教授。3.写作背景

1957年12月,杨振宁和李政道获得诺贝尔奖。杨振宁在颁奖仪式上作了激情的演讲,演讲结尾说到:他在科学研究上的成功,是中西文化融合的产物。他的成功得益于中西文化的“合璧”,也得益于他献身科学的精神。杨振宁始终认为科学研究离不开文化底蕴,从事科研者的见识、胆识、态度以及鉴赏力、洞察力都与文化涵养有关。同时,杨振宁提醒我们,中西方文化和教育有许多不同,各有千秋,作为学者要注意扬长避短,融合中西文化,发挥自己的潜能。这些宝贵的经验,值得我们学习与借鉴。4.相关知识

小传,即人物小传,是传记文的一种,是一种简略记载人物生平事迹的文章。小传一般有两类:一类是记述自己的生平;一类是记述他人的生平。

它只写人物的主要生活经历和思想,甚至可以选写人物生平的几件典型事情。写小传也要遵循传记的特点,要实事求是,不允许虚构和夸张。写前,必须详细地占有材料,如书面材料,调查的第一手资料等。写时,要严格选材,根据人物特点,选择典型材料。如写牛顿一类科学家,应重点选择他们从事科学研究,在科学上作贡献的材料。如写自己同班同学的,应选择他兴趣、爱好、性格特点、思想认识方面的材料。

动笔时,还要恰当的组织材料,一般以时间为线索,用顺叙手法写。在表达上以记叙为主,有时也可以适当地插入议论。●整体预知课堂互动探究1.这篇传记中说,“杨振宁好比一棵树,在西南联大扎下了根,在芝加哥大学长出了繁茂的枝叶”。从文化修养等角度,思考并解释这句话的含意。

【点拨】杨振宁是中西文化融合的受益者。在西南联大的学习中,他找到了自己的兴趣所在,在诸多知名教授的悉心培养下,他了解了当时世界物理学的最新发展,在知识方面打下了坚实的基础,同时中国传统的重整合、重演绎的思维方式,使他能够把数学问题和物理问题联系起来。到了芝加哥大学,他又接受了另外一种截然不同的教育模式,在这里,他学会了实验验证的方法,学会了讨论和辩证的学习方式,有效地发展了自己的创新性思维。可以说,西南联大夯实了他的知识基础,而芝加哥大学则给了他灵活运用这些知识的更有效的途径。这二者结合起来,最终使杨振宁能够做出突出的贡献,结出丰硕的果实。2.这篇小传没有铺开描写传主事迹,而是围绕一条主线来选择材料,结构紧凑。阅读课文说说这条主线是什么?文章选择了哪些材料来表现这一点?

【点拨】课文的主线是杨振宁如何“合璧”中西文化,取得事业的成功。主要有三方面的材料来表现这一点:一是家庭的熏陶,这里既有中国优秀传统文化的熏陶,也有从父亲那里获得的关于现代数学的启蒙指导;二是当时最高学府西南联大的优良教育,虽然生活条件很差,但杨振宁在这里接触到了当时中国物理学最顶尖的学者的教诲,这些教授大都是学贯中西的大学者;三是美国求学,获得了费米教授和泰勒教授的赏识和指导。3.杨振宁在西南联大受到了怎样的教育?

【点拨】尽管当时西南联大办学条件极端困难,但西南联大集中了清、北、南开三校的教师精英,名家荟萃,高手云集,教师们学识渊博,专业精深,思想活跃,治学严谨,教学质量达到了一个相当高的水平。杨振宁在这深厚的学术氛围中打下了坚实的基础。文学方面得益于朱自清、闻一多、罗常培、王力等汉语文学大家,打下了坚实的文学基础;数学方面得益于杨武之、姜立夫、江泽涵、陈省身、华罗庚等名家;物理方面得益于叶企孙、吴有训、饶毓泰、赵忠尧、任之恭、王竹溪、吴大猷、周培源等物理名家。尤其是王竹溪、吴大猷对他以后的发展起了极其重要的指导作用。西南联大,不但为杨振宁提供了学习和成长的机会,而且还形成了他对物理学的结构感和好恶感。这为他以后的发展奠定了坚实的基础。4.为什么说杨振宁是中西文化的共同产物?请结合课文简要回答。

【名师点拨】杨振宁读书经验大部分在中国,接受的是中国教育,尤其是在西南联大所接受的教育为他以后的发展奠定了基础;而西方新的科研方法,给了他新的动力,为他提供了新的研究方向。杨振宁既掌握了中国传统的学习、研究方法,又掌握了与中国不一样的西方学习、研究方法,他巧妙地结合应用了这两种方法,取得了巨大的成就。所以说杨振宁是中西文化的共同产物。5.“中西合璧”是杨振宁获得成功的一个重要原因,也是杨振宁先生的自我总结,也是作者文中所要表达的中心。谈谈你对作者围绕中心选材和布局的体会。

【名师点拨】文章四个层次,先谈家学渊源,传主早年深受中国传统文化之熏陶,又得益于其父之西方现代科学之启蒙;再谈西南联大,国家多难之秋,传主奋发求学,得国内一流大家之指点,奠定了他今后面向西方科学的坚实基础。赴美留学,得世界顶级大师指导,终成参天大树。最后总结他的成功之路:见中西科学文化之所长。表面上看,选材时间跨度大,联系少,但所选材料始终围绕着“中西合璧”这个中心,中国的经历是根,有了根方有在美国的枝繁叶茂,即如杨振宁本人所说:“我一方面为我的中国血统和背景自豪,一方面将工作奉献给起源于西方的现代科学,它是人类文化的一部分。”写作素材积累●素材开发

三十五岁的杨振宁登上世界智力巅峰,赢得一片喝彩,他从此被公众看成一个站在神坛上的人,可望而不可即。他说:“我在不止一种意义上,是中国和西方的文化的共同产物。我一方面为我的中国血统和背景自豪,一方面将工作奉献给起源于西方的现代科学,它是人类文化的一部分。”杨振宁,正向我们走来,带着他的思想,带着他的两种文化传统。为什么杨振宁如此明确地说他是中西方文化的共同产物?中国文化和西方文化,究竟怎样孕育了这位中国出身的科学家?

让岁月作证,一个科学家的梦想……●精彩运用

岁月的眼泪

韩传栋

两千多年前的孔子,站在滚滚东去的河岸上,发一声“逝者如斯夫,不舍昼夜”的感叹,生命的浩歌从此进入悲壮、平静的岁月,不再一步三唱,不再溢美时空。岁月的沧桑,像西天的一抹斜阳,又如东去的滔滔河水,在思想者的心中掀起无尽波澜。岁月就这样匆匆而去了,永不回头地去了。匆匆岁月,走过秦汉,走过盛唐,走过颓宋。幽州的秋风,吹动着陈子昂的衣袂,南飞的雁阵又给诗人心中平添几许悲凉,于是那千古悲歌诞生了:前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。那是铺设在整个宇宙间的大悲凉,又是莽莽苍野,千里白云,万里秋风,在诗人心中的折射。至此,历史的天空不再晴方日好,花团锦簇。一切具象的骏马秋风,天苍野茫都难以言其千分之一。可就在这大悲凉的朔风秋韵里,华发遍染的白居易,闻得琵琶一曲终,泪湿青衫涕染心。而饱受战乱之苦,历经岁月沧桑的杜甫又不能不:感时花溅泪,恨别鸟惊心。岁月的脚步浩浩荡荡地从远古走来,又一路逶迤地向历史的纵深处走去,每当国将不国之时,便凸显我们这个民族坚挺的底色和不屈的意志。面对崛起在白山黑水间女真族的大举进犯,精忠报国的岳飞,抬望眼,仰天长啸:还我河山!但最终39岁的岳飞被赵构秦桧害死在风波亭上。可那“还我河山”的浩歌,何尝不是大英雄椎心泣血、报国无门的绝唱。草木枯荣,江河呼啸,岁月的脚步一路向我们走来。嗒嗒的马蹄声踏破了卢沟桥的寂静。惨无人道的屠杀被日本人耍到了极致。1937年7月28日,如血的太阳旗飘扬在北平如血的夕阳里。梁实秋先生一边抚摸长女文茜的脑袋,一边涕泪滂沱地说:“孩子,从明天起你吃的烧饼就是亡国奴的烧饼!”尽管梁先生曾被鲁迅唤作丧家的资本家的乏走狗。尽管此后的梁先生隔海北望,寿终台北。但断鸿声里的那一声悲叹,显示着他华夏子孙的一片冰心!人如潮,歌如海,炮如雷。1949年10月1日,历经沧桑的天安门城楼上,人民领袖毛泽东亲手升起了第一面五星红旗。人们的热泪飘洒在十里长安街的金风里,领袖的眼泪抛洒在天安门的金风里。“忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”流吧,尽情地流吧!这是站起来的中国人自豪的泪,幸福的泪。邓稼先与杨振宁,两个耳熟能详的名字。那是一封让杨振宁喜极而泣的信。杨振宁在美国听人说:中国人的原子弹是由美国科学家参与做成的。他到了国内,很想问邓,但是没有启口。直到上飞机时,他问了:“有没有美国人?”邓迟疑了一下,说:“你先走吧。”邓回家立即请示周总理。周说:“把实情告诉他。”邓就是在这张桌子上写了一封信,送信的人就等在桌边,立即拿了上飞机。到上海赶到杨振宁的送别宴上,亲手交给他。杨振宁当场打开,一看,立即泪流满面地到洗手间去了。作为一个宴席的主宾,突然泪流满面,人们的惊讶可想而知。他流泪了。他当年在云南,后来在海外盼望过的强国梦,被他的同学实现了。这是他的祖国。中国人再不必有屈身向外之感了。他的泪水流在中国,中国接受着。

桃红柳绿,浪飞潮起。走在一弯浅峡边,望着那白鸥翩跹,诗人余光中泪眼矇眬地边走边吟:“当我怀乡,我怀的是大陆的母体啊!诗经中的北国,楚辞中的南方。”这就是血脉的泉源,思想的图腾,人格的标高。这就是根,这就是魂,这就是凛凛岁月里的点点泪花,如金如玉,如练如雨……美文佳作欣赏杨振宁的灵感

董 桥

杨振宁一九四二年在昆明西南联大得学士学位,一九四四年得硕士学位,一九四五年圣诞节前后到了芝加哥,一九四六年一月正式报名进芝大当研究生,一九五七年和李政道得诺贝尔物理学奖金。出版一年多的英文本《杨振宁论文选集》(Selected Papers 1945-1980 With Commentary)全书五八五页,前头八十二页是他给书中各文写的“评注”,隐约回顾他大半生的心路历程,既抒情又平实,英文干净而有风韵,很有点近代西方物理学家写文章的清丽笔调。爱因斯坦的文采早就出了名了,一生所写论文、讲稿、书信毫不枯涩,感人至深;詹姆士·华生写“双螺旋链”,谈的虽是发现去氧核糖核酸的经过,全书反映出二次大战后英国的整个气氛,处处是个人性格和文化传统的倒影,理性的铺陈和感性的抒发都恰到分寸;我十多年前编这部书的中译本,中英文逐字逐句对读,真的如沐春风,很替学文科的人担心出路!这本书在西方畅销,是意料中事。杨振宁在《论文选集》“评注”里说,在每一个创作领域里,品味加上学力、性情和机缘,决定了风格的高低,也决定了贡献的大小。物理学原是客观研究物质万象的学科,说物理学家的品味和风格居然对其物理学的贡献影响至深,乍听有点不可思议;其实,物质万象自成结构,物理学家对这套结构的观感概念,对千种万种特征的爱恶偏颇,正是个人鉴赏品味来自的地方。因此,杨振宁说,品味与风格对科学研究这样重要并不奇怪,这跟文学、艺术和音乐是一样的。物理学家的文章善用隐喻明喻的手法,更可烘托严谨的逻辑演绎,化抽象为具象。美籍奥国物理学家P·傅兰克说,他有一次跟爱因斯坦谈起一位研究成绩平平的物理学家,说他老爱处理一些极大极困难的问题,可惜始终毫无结果。爱因斯坦听了竟说:“我佩服这种人;我最看不惯那些只愿意在一块木板上找最薄、最容易打孔的地方做许多洞的科学家。”杨振宁在他一九六一年写的《基本粒子:一篇原子物理学简史》论文里引过这段掌故。论文谈到物理学上对称原理的部分,举了中国格子窗、南朝祭祖铜器方鬲、荷兰艺术家艾雪的武士策马图案作比喻,生动有趣。美籍德国数学家赫曼·瓦尔谈到奥国物理学家、哲学家欧纳斯特·马哈试验磁针与电线平行则磁针偏转方向会因电流的方向而定时,也用夹在两堆相同稻草堆中的驴子比喻磁针,说是驴子“没有理由要决定向左或向右”,简直一针到肉!杨振宁很欣赏这样的灵感。李政道和杨振宁开始研究对称原理中左右对称问题的时候,似乎正是中国左右两方对峙激烈的时候,这两位物理学家选择了物理学上的这个课题做研究、想来更是品味与风格之余的政治意识在作祟,想象力因此发挥得加倍淋漓。杨振宁曾经指出,在日常生活中,左和右极不相同,而物理定律却经常显示左右完全对称,此所以量子力学有守恒定律或宇称守恒之说;他一度极感困惑,把高能物理学家比喻成一个困在黑房里摸不着房门的人。到了一九五六年夏天,他和李政道终于得到一个反传统观念的结论,认为对称性C、P及T在基本粒子间占优势的作用中是守恒的,而在弱作用中就违反旧说。易言之,在弱作用中,左右对称性经吴健雄等实验证明并不遵守左右对称律。杨振宁当时马上打电报告诉正在处女岛度假的美国物理学家欧本海默,欧本海默回电说:“走出房门”,诚恳,切题,风趣!美籍奥国物理学家W·包里起初不相信基本粒子强作用会显示对称而弱作用会显示非对称,事后他说他终于不得不惊叹“上帝原来真是个用惯左手的弱者”!但是,杨振宁在一次演讲中还是说:“看来神在创造宇宙的时候,也愿意某些对称性被普遍而不完美地遵守。”今日中国的左右不对称发展路向,也只好用杨振宁论文中的话认定是“自然还不曾充分揭露她自己而已”!杨振宁一九六四年入了美籍之后还耿耿于怀,怕他父亲到死不会原谅他抛乡弃国之罪。入美籍的决定是经过几番迟疑的;他在“评注”里用一段小插曲点出美国华侨的血泪史:“一九六○年初的一个晚上,我从纽约市搭火车经派索格到布鲁克海文。夜很深很沉。摇摇晃晃的车厢几乎是空的。我后面坐着一位老人,我跟他聊起来。他约莫是一八九○年生在浙江,在美国住了五十年了,替人洗衣服、洗碗,不一定。他没结过婚,一向孤零零住一间房间。他脸上总是挂着笑容;难道他心中真的毫无怨气?我不明白。我看着他蹒跚穿过车厢里灯光暗淡的通道在湾滨站下车,年老背驼,有点颤巍巍的,我心中悲愤交集。”一九六一年一月,杨振宁看电视看到肯尼迪就职典礼上诗人佛洛斯特朗诵《没有保留的奉献》(The Cif Outright),若有顿悟,着手办理申请入籍手续。可是,在这部《论文选集》里,他说他对物理学的鉴赏品味是当年在昆明求学时代养成的;这部书的扉页上有四个中国字:“献给母亲。”【赏评】 这篇文章用通俗的语言介绍了杨振宁在科学研究方面的贡献以及他在生活方面的情况,刻画了他在科学研究方面的“灵感”和爱国热情。对于杨振宁加入美国国籍一事,作者着重在文中指出,说杨振宁怕“父亲到死不会原谅他抛乡弃国之罪”,字里行间表达了作者对杨振宁的崇敬和爱戴之情。本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢使用

同课章节目录