第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 单元检测卷(含解析) 统编版(2019)高中历史选择性必修3 文化交流与传播

文档属性

| 名称 | 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 单元检测卷(含解析) 统编版(2019)高中历史选择性必修3 文化交流与传播 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 141.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-29 19:03:01 | ||

图片预览

文档简介

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同 单元检测卷

一、选择题(每小题3分,共48分)

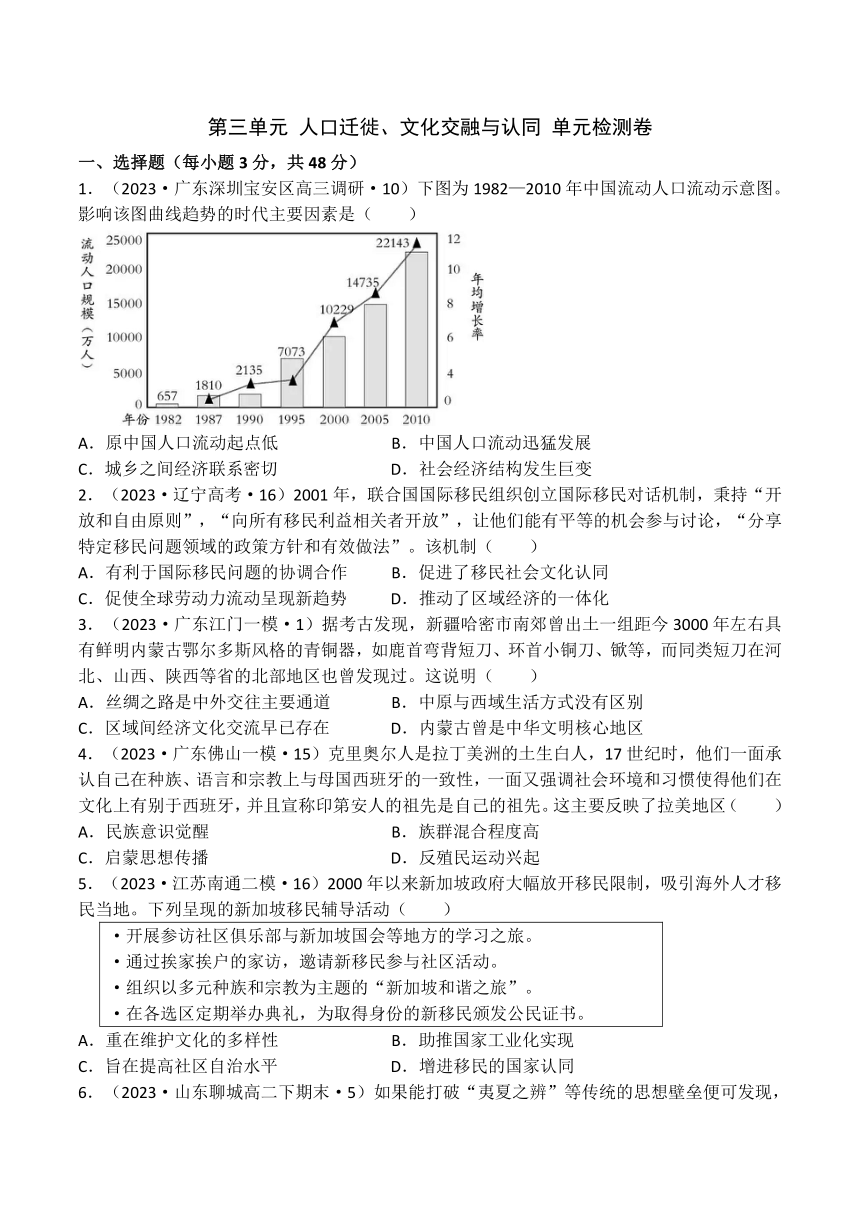

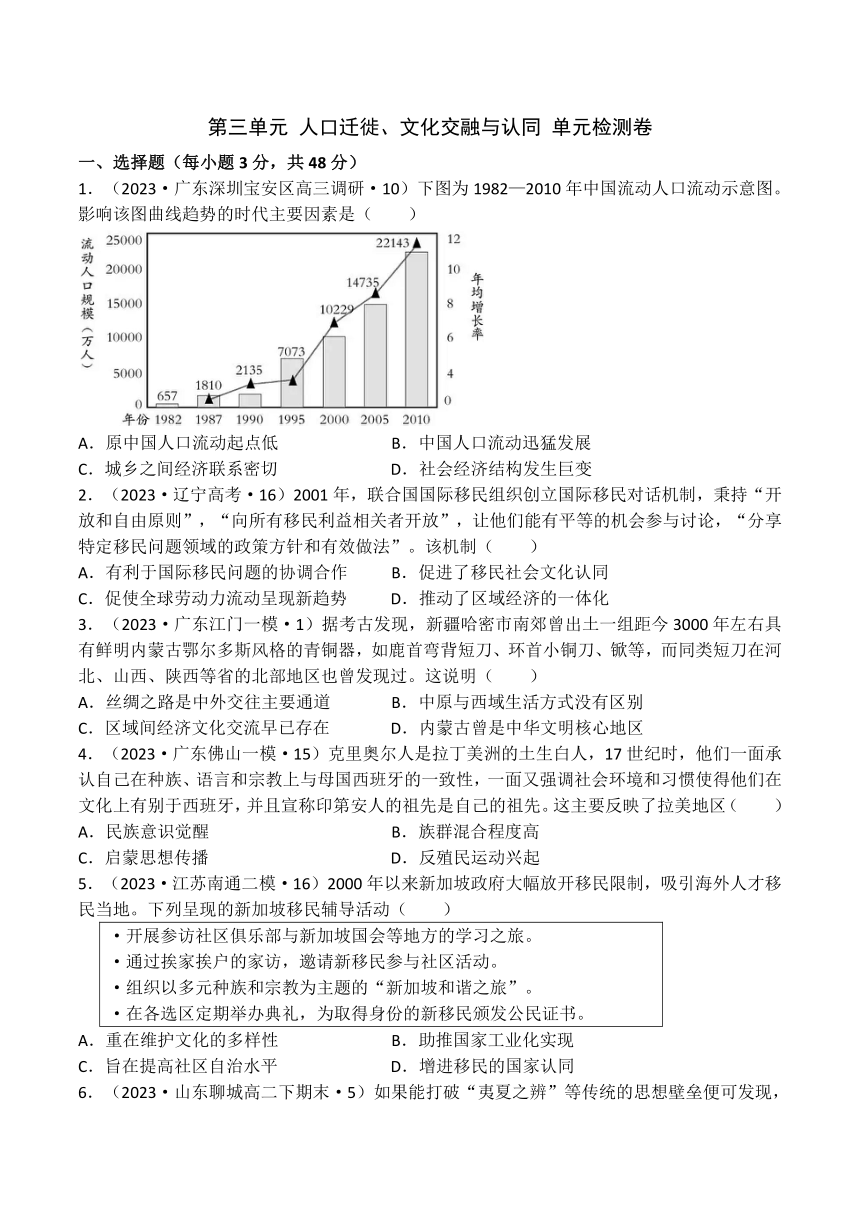

1.(2023·广东深圳宝安区高三调研·10)下图为1982—2010年中国流动人口流动示意图。影响该图曲线趋势的时代主要因素是( )

A.原中国人口流动起点低 B.中国人口流动迅猛发展

C.城乡之间经济联系密切 D.社会经济结构发生巨变

2.(2023·辽宁高考·16)2001年,联合国国际移民组织创立国际移民对话机制,秉持“开放和自由原则”,“向所有移民利益相关者开放”,让他们能有平等的机会参与讨论,“分享特定移民问题领域的政策方针和有效做法”。该机制( )

A.有利于国际移民问题的协调合作 B.促进了移民社会文化认同

C.促使全球劳动力流动呈现新趋势 D.推动了区域经济的一体化

3.(2023·广东江门一模·1)据考古发现,新疆哈密市南郊曾出土一组距今3000年左右具有鲜明内蒙古鄂尔多斯风格的青铜器,如鹿首弯背短刀、环首小铜刀、锨等,而同类短刀在河北、山西、陕西等省的北部地区也曾发现过。这说明( )

A.丝绸之路是中外交往主要通道 B.中原与西域生活方式没有区别

C.区域间经济文化交流早已存在 D.内蒙古曾是中华文明核心地区

4.(2023·广东佛山一模·15)克里奥尔人是拉丁美洲的土生白人,17世纪时,他们一面承认自己在种族、语言和宗教上与母国西班牙的一致性,一面又强调社会环境和习惯使得他们在文化上有别于西班牙,并且宣称印第安人的祖先是自己的祖先。这主要反映了拉美地区( )

A.民族意识觉醒 B.族群混合程度高

C.启蒙思想传播 D.反殖民运动兴起

5.(2023·江苏南通二模·16)2000年以来新加坡政府大幅放开移民限制,吸引海外人才移民当地。下列呈现的新加坡移民辅导活动( )

·开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅。 ·通过挨家挨户的家访,邀请新移民参与社区活动。 ·组织以多元种族和宗教为主题的“新加坡和谐之旅”。 ·在各选区定期举办典礼,为取得身份的新移民颁发公民证书。

A.重在维护文化的多样性 B.助推国家工业化实现

C.旨在提高社区自治水平 D.增进移民的国家认同

6.(2023·山东聊城高二下期末·5)如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰撞,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是( )

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

7.(2023·天津滨海八校联考·14)二战后,拉丁裔移民在美国人口中占比较高,如迈阿密州的居民中四分之三的人在日常生活中使用西班牙语;美国前总统比尔·克林顿曾说:“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统。”由此可知,大量移民涌入美国( )

A.导致美国调整官方语言 B.激化了美国的种族矛盾

C.迫使政府改革选举制度 D.促进了多元文化的交融

8.(2024·山东日照高三上期末·15)1938年,在13.9万名申请入境美国的德国犹太人和工会成员中,只有1.95万人被接纳。第二次世界大战后,有近80万东欧人、72.5万古巴人和25万来自印度支那国家的难民入境美国。这表明二战后的美国( )

A.更加重视高素质人才的流入 B.加紧与苏联争夺“中间地带”

C.经济发展刺激了劳动力市场 D.移民政策服务于国家对外战略

9.(2023·吉林三模·35)美国的《1952年移民法》的第一项规定,每年移民限额的50%将用于吸引外来人才……凡申请第一优先原则者,必须 “受过高等教育、有技术培训的经历、专业化经验或特殊才能,其服务为美国之急需”。材料说明美国( )

A.打通了国际高级人才市场 B.是由众多移民组成的国家

C.人才政策受国际局势的影响 D.加强对中间地带的文化渗透

10.(2023·湖南永州三模·16)有学者论及美国文化时说:“在一个乐团中,每一种乐器都有它基于不同质料和形式的特定的音色和音调;每一种乐器在整个交响乐中都有它适当的主题与旋律。在社会中,每一族群都是一种天然的乐器,它的精神和文化就是它的主题和旋律,它们的谐音、非谐音和不协调和弦造就了文明的交响乐。”这一观点( )

A.意在强调欧洲文化是美国社会主流文化

B.主张融合世界各种不同文化为美国文化

C.忽视了美国移民文化的多元性和差异性

D.体现了尊重族群文化差异的文化多元观

11.(2024·湘豫名校高三11月一轮复习诊断考试二·24)第二次世界大战以后,世界人口迁移出现了一些新现象,例如:德国与东部邻国的国界重新划定,引起约1700万人口大规模迁移;苏联与波兰国界重新划定,引起约300万人口的迁移;1947年印巴分治,造成1400余万人口在印巴之间迁移。这些现象反映出( )

A.大国“冷战”使人口分布失去平衡 B.世界人口的迁移加速了全球化

C.人口迁移主导了世界格局的演变 D.国际政治性人口迁移规模巨大

12.(2023·湖南怀化高三上期末·12)表2为某学者在研究古代历史过程中搜集整理的史料,据此可知,他研究的主题是( )

史料1 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合, 发展成为新的居民

史料2 古代印欧人在大规模迁徙中,与所到地区农耕民族交融,导致了新的文化区域的形成

史料3 匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下 三祖五宗神主而祭之

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致人口流动 D.世界人口结构发生改变

13.(2023·海南高考·5)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融汇了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承 B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播 D.艺术形态彰显文化魅力

14.(2023.7·甘肃学业水平·19)新航路开辟后的100年间,随着欧洲人入侵美洲,美洲的印第安人人口大幅减少。与此同时,欧洲人把非洲黑人贩卖到美洲。美洲、大洋洲、非洲和亚洲等地区都不同程度的出现族群混合现象。这说明,新航路的开辟( )

A.推动了社会经济发展 B.促进了动植物的大交流

C.加强了各地间的联系 D.改变了人口的地理分布

15.(2023·北京海定区高一第二学期合格性模拟考试·5)“晋永嘉大乱,幽、冀、青、并、兖州及徐州之淮北流民,相率过淮(河),亦有过(长)江在晋陵郡界者。”魏晋南北朝时期此类现象大量存在,其影响是( )

A.促进了西晋完成短暂统一 B.有利于北魏统一黄河流域

C.推动了南方地区经济发展 D.消除了各民族之间的冲突

16.(2023·江苏常州高三下初期初测试·16)20世纪70年代末,新加坡发起了全国范围的“文化再生运动”,融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神,使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现。此举意在( )

A.抵制外来文化侵袭 B.维系移民社会安定

C.消除不同民族差异 D.确立儒家正统地位

二、非选择题

17.(2024·福建泉州一模·20)阅读材料,完成下列要求。(12分)

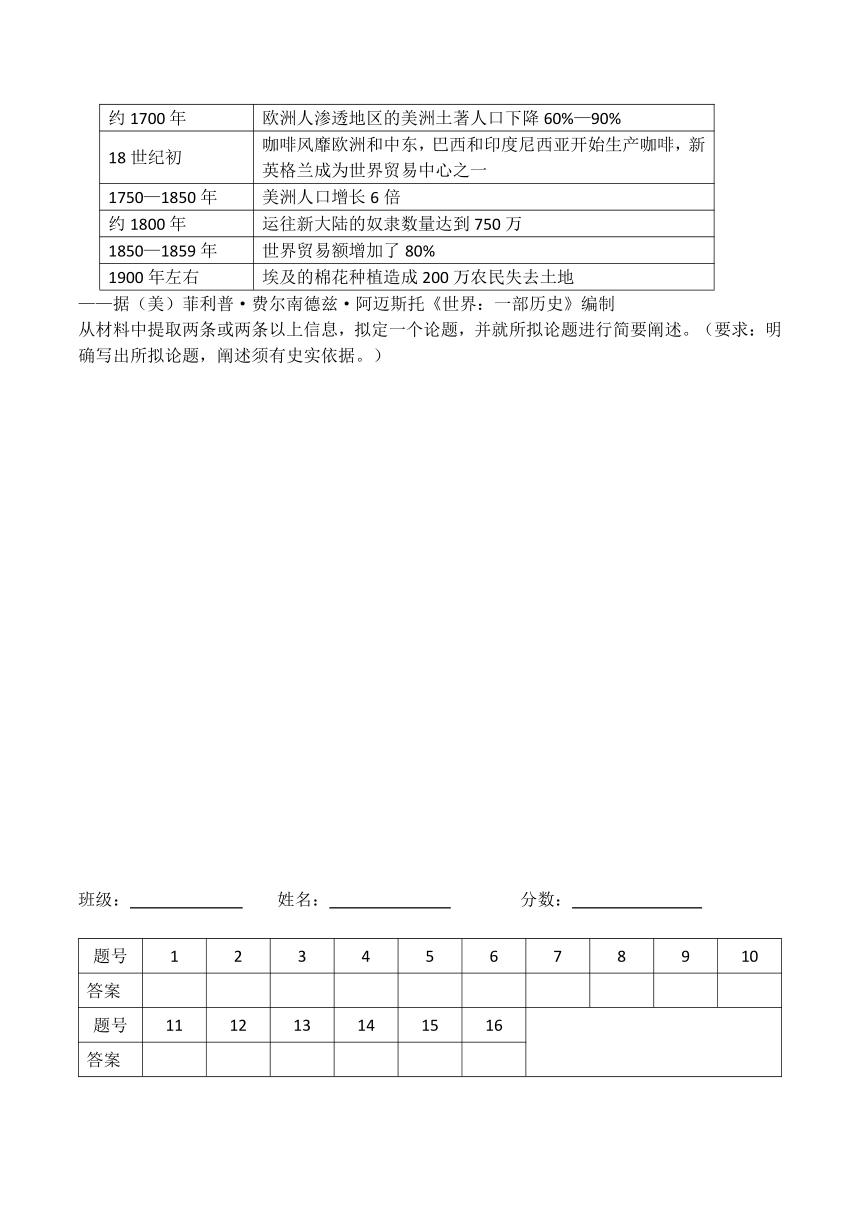

材料 表3 世界近现代史事(部分)

时间 史事

1492年 哥伦布到达新大陆

16世纪初 马、牛被引进到新大陆

1555年 中国出现最早的玉米种植记录

16世纪80年 巴西成为世界最重要的蔗糖产地

1600年 英国东印度公司成立

17世纪初 英国殖民北美

约1700年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%—90%

18世纪初 咖啡风靡欧洲和中东,巴西和印度尼西亚开始生产咖啡,新英格兰成为世界贸易中心之一

1750—1850年 美洲人口增长6倍

约1800年 运往新大陆的奴隶数量达到750万

1850—1859年 世界贸易额增加了80%

1900年左右 埃及的棉花种植造成200万农民失去土地

——据(美)菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托《世界:一部历史》编制

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

班级: 姓名: 分数:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16

答案

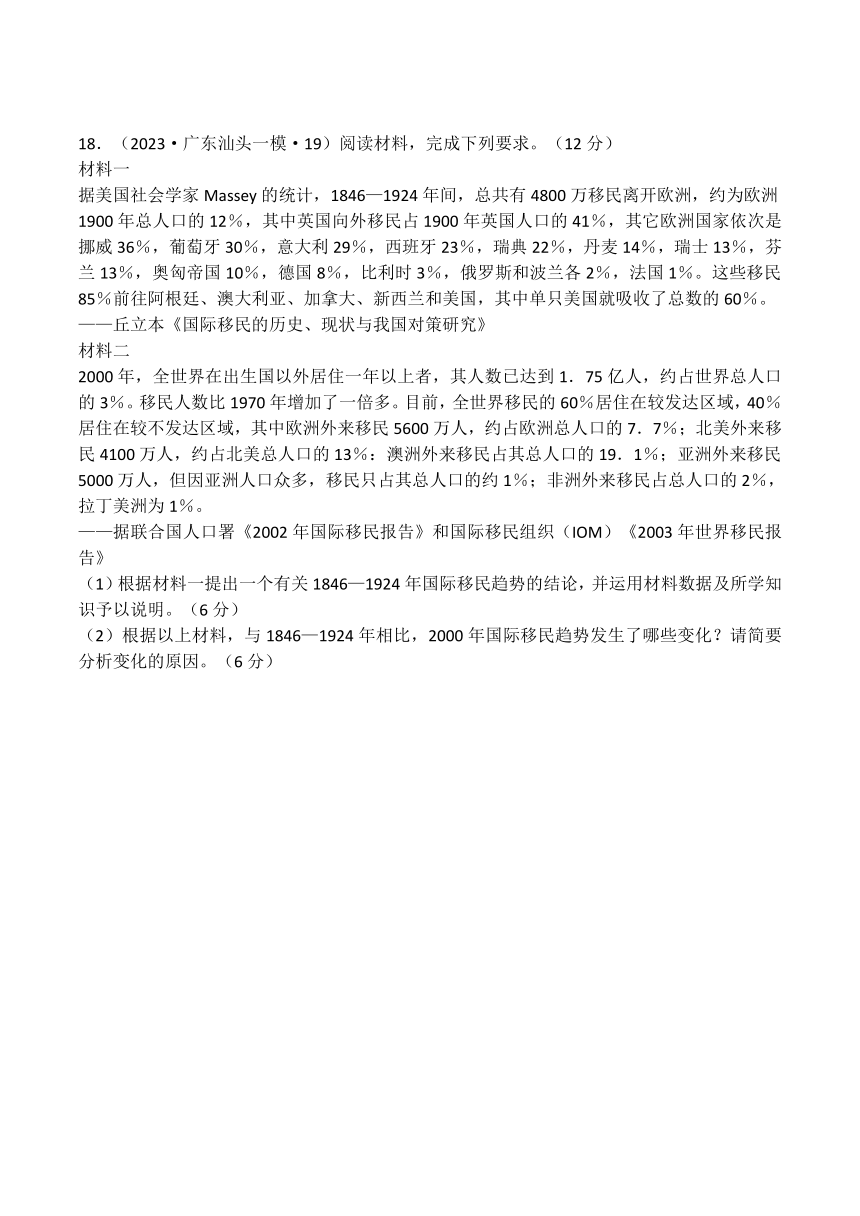

18.(2023·广东汕头一模·19)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

据美国社会学家Massey的统计,1846—1924年间,总共有4800万移民离开欧洲,约为欧洲1900年总人口的12%,其中英国向外移民占1900年英国人口的41%,其它欧洲国家依次是挪威36%,葡萄牙30%,意大利29%,西班牙23%,瑞典22%,丹麦14%,瑞士13%,芬兰13%,奥匈帝国10%,德国8%,比利时3%,俄罗斯和波兰各2%,法国1%。这些移民85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国,其中单只美国就吸收了总数的60%。

——丘立本《国际移民的历史、现状与我国对策研究》

材料二

2000年,全世界在出生国以外居住一年以上者,其人数已达到1.75亿人,约占世界总人口的3%。移民人数比1970年增加了一倍多。目前,全世界移民的60%居住在较发达区域,40%居住在较不发达区域,其中欧洲外来移民5600万人,约占欧洲总人口的7.7%;北美外来移民4100万人,约占北美总人口的13%:澳洲外来移民占其总人口的19.1%;亚洲外来移民5000万人,但因亚洲人口众多,移民只占其总人口的约1%;非洲外来移民占总人口的2%,拉丁美洲为1%。

——据联合国人口署《2002年国际移民报告》和国际移民组织(IOM)《2003年世界移民报告》

(1)根据材料一提出一个有关1846—1924年国际移民趋势的结论,并运用材料数据及所学知识予以说明。(6分)

(2)根据以上材料,与1846—1924年相比,2000年国际移民趋势发生了哪些变化?请简要分析变化的原因。(6分)

19.(2024·湖南雅礼中学一模·19)阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变,这种转变“根植于对荣耀过去的颂扬之中”。改革开放以来,“人民”这一政治话语相比“民主”“法治”“群众”而言增长趋势更明显。在党代会报告文本中,有“全国各族人民”“带领人民”“造福人民”“人民当家作主”等。党的十八大报告提出,“保障人民享有更多更切实的民主权利”“使发展成果更多更公平惠及全体人民”。党的十九大报告指出:“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力。”

——摘编自殷冬水、范京京《“人民”话语与国家认同——当代中国国家认同话语建构的政治学分析》

材料二

亨廷顿的《我们是谁?》(2004年发表),通过考察“国家认同危机”的现实,揭示出因移民问题导致的“次国家认同”和“跨国认同”与国家安全的相关性。正如该书扉页强调:美国面临着自身安全的空前挑战,重新估价“之所以使我们成为美国人”的核心价值极为重要,因为没有什么比我们的“国家认同”对国家安全来说更为重要的了。在他看来,宗教虽是国家认同的最主要因素,重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全,况且“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”,为此他把关注的侧重点转向了在国际上“寻找敌人”。

——摘编自余潇枫《“认同危机”与国家安全——评亨廷顿〈我们是谁?〉》

(1)指出材料一、二论述“国家认同”的不同角度,并结合所学知识概括改革开放以来我国“国家认同”增强的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析亨廷顿解决“国家认同”危机的方案。(12分)

第三单元 复习卷答案解析

1.【答案】D【解析】据表格数据可知,改革开放以来,尤其是1992年正式提出建立社会主义市场经济体制(公有制为主,多种所有制共同发展)后,中国人口流动的规模和增长率不断提升,即社会经济结构发生巨变,故选D项;起点低不是主要原因,没有社会经济结构的巨变,起点再低也不能使人口流动迅猛发展,排除A项;此项是材料的现象,而不是原因,排除B项;此项是次要因素,城乡间经济联系密切便利了人口流动,排除C项。

2.【答案】A【解析】据材料“开放和自由原则”“向……开放”可知,联合国创立国际移民对话机制,秉持“开放和自由原则”,向所有移民利益相关者开放,有利于国际移民问题的协调合作,故选A项;文化认同是一种群体文化认同的感觉,是一种个体被群体的文化影响的感觉,与材料国际移民对话机制无关,排除B项;全球劳动力流动指世界人口的迁移,强调流出地和流入地的变化,与材料主旨不符,排除C项;区域经济的一体化表现为区域经济集团的发展,这是国家层面的经济合作,与移民对话机制无关,排除D项。

3.【答案】C【解析】据材料“新疆哈密市南郊曾出土一组….. 内蒙古鄂尔多斯风格的青铜器……在河北、山西、陕西等省的北部地区也曾发现过”可知当时新疆哈密与内蒙古鄂尔多斯,以及河北、山西、陕西等省存在一定的经济文化交流,以至于三地都出土了相似的青铜器,故选C项;丝绸之路在汉代才开通,时间与材料不符,排除A项;中原地区属于农耕文明,西域地区属于游牧文明,二者存在较大区别,排除B项;材料并未将内蒙地区的文明地位与中原其他地区进行对比,无法体现内蒙古曾是中华文明核心地区,排除D项。

4.【答案】A据材料“一面又强调社会环境和习惯使得他们在文化上有别于西班牙,并且宣称印第安人的祖先是自己的祖先”,可知克里奥尔人突出强调自身与宗主国之间的差异,而且克里奥尔人认可印第安人是自己的祖先,体现了民族认同意识,这是民族意识觉醒的表现,故选A项;族群混合程度高是克里奥尔人对拉丁美洲本土文化的认同逐渐增强的原因,而题目主要考察的是这种认同所带来的影响,排除B项;启蒙思想主要强调的是人权意识,材料中克里奥尔人体现的是民族意识,排除C项;材料并未说明克里奥尔人对宗主国具体采取的应对措施,无法体现反殖民运动的兴起,排除D项。

5.【答案】D【解析】据材料“新加坡政府大幅放开移民限制,吸引海外人才移民当地”“开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅……为取得身份的新移民颁发公民证书”可得新加坡的做法让外来的移民更有归属感,逐步认同新加坡的文化,增进移民的国家认同,故选D项;材料“邀请新移民参与社区活动”“为取得身份的新移民颁发公民证书”说明新加坡的做法是要形成对新加坡的国家认同,而不是维护文化多样性,排除A项;新加坡在20世纪60年代至90年代中期实现了工业化,排除B项;材料“开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅”“通过挨家挨户的家访,邀请新移民参与社区活动”这种做法能提高社区自治水平,但不是新加坡的主要目的,排除C。

6.【答案】D【解析】据材料可知隋唐之前中国的民族交融趋势进一步加强,在民族交融的背景下各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,这体现了这一时期胡汉交融推动中国获得新发展,故选D项;西晋后期社会动荡不安,之后更是南北朝国家大分裂时期,“避免了社会动荡”与史实不符,排除A项;材料没有提及北方少数民族政权的封建化过程,材料主要反映了隋唐之前的民族交融对国家制度文化发展的推动作用,排除B项;材料没有提及区域开发,而且五胡乱华是破坏性的,南方区域开发属于北民被动南迁的结果,排除C项。

7.【答案】D【解析】据材料“拉丁裔移民在美国人口中占比较高”、“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”可知拉丁裔移民在美国人口中占比较高和美国前总统认可西班牙语,反映出大量移民涌入美国促进了多元文化的交融,故选D项;美国自建国以来,官方语言一直是美式英语,排除A项;据材料“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”说明国前总统克林顿认可西班牙语,不反对拉丁裔移民,反映拉丁裔移民并未激化美国的种族矛盾,排除B项;材料“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”仅表明克林顿认可西班牙语,没有涉及美国改革选举制度,无法得出政府改革选举制度 ,排除C项。

8.【答案】D【解析】据材料“有近80万东欧人……入境美国”并结合所学可知,二战后美苏冷战,美国大量接收来自东欧、古巴和印度支那国家的难民,是因为这些地方发生了多发生了社会主义革命,因此美国接收这些地区难民的主要原因是和苏联对抗,即移民政策服务于国家的对外战略,故选D项;二战后美国接收的难民并不一定是高科技人才,排除A项;二战后的东欧不属于“中间地带”,排除B项;二战后美国接收的难民带有明显的政治色彩,并非美国为了吸纳劳动力,排除C项。

9.【答案】C【解析】据材料“每年移民限额的50%将用于吸引外来人才”、“其服务为美国之急需”并结合基础知识可知,美国移民限额的一半是给外来人才,而且是美国急需的人才,题干涉及时间是1952年,显然是冷战时间,这样的移民法显然有利于扩大美国的影响,可见美国的人才政策受冷战局势的影响,故选C项;据材料“受过高等教育、有技术培训的经历、专业化经验或特殊才能”可知,美国对移民优先考虑高级人才,但是不能据此认为美国打通了国际高级人才市场,排除A项;美国石油众多移民组成的国家,但材料仅涉及到政府的政策,没有明确人才的具体构成情况,排除B项;中间地带是指美苏之外的世界其他地区而非美国本土,排除D项。

10.【答案】D材料强调族群存在差异,并认为这种差异存在是合理的,说明材料中的观点尊重族群文化的多样性,故选D项;欧洲文化是美国的主流文化的说法错误,美利坚民族是由多个族群混合形成的,排除A项;材料说明的是美国文化的多样性,而非将世界不同文化都融合为美国文化,排除B;材料正视了美国移民文化的多样性和差异性,并尊重这一现象,因此忽视的说法不成立,排除C。

11.【答案】D【解析】本题考查二战后国际政治的变动。结合所学知识可知,材料反映了世界人口迁移出现的新现象,这些都与国际政治变动密切相关,故D项正确。材料没有相关人口分布失去平衡的信息,排除A项;材料无法体现全球化,排除B项;世界格局演变影响人口迁移,而非人口迁移主导了世界格局的演变,排除C项。

12.【答案】B【解析】表格信息体现了民族迁徙带来的影响,中外民族的迁徙推动了新的区域文明的形成与发展,从而推动了文化的认同,故B项正确;材料信息只呈现了人口迁移与融合,没有说明迁移后推动了区域经济的开发,排除A项;题干没有涉及人口流动的原因,排除C项;世界人口结构的变化应体现在年龄、性别等方面,材料中没有说明迁移人员的此类特征,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料“明代传入”“融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”可知明朝郑和下西洋后,大量人口向东南亚地区迁徙,客观上将中原地区的戏曲腔调和曲牌传入了海南地区,“使其远播粤、桂等地”说明琼剧独特的艺术文化特色随着人口内迁又使其传回了大陆沿海地区,这体现了海南与大陆之间的文化交流,故选B项;琼剧是融合了多种戏曲艺术的产物,而且琼剧在大陆和东南亚的传播体现的是海南文化的对外交流,不符合“故土情结”的说法,排除A项;商路在当时主要指的是海上丝绸之路,但是海上丝绸之路的起点位于东南沿海地区,排除C项;“独特的文化内蕴和表演形式”说明艺术内涵才是琼剧独特魅力的体现,排除D项。

14.【答案】D【解析】略15.【答案】C【解析】略

16.【答案】B【解析】据材料“新加坡发起了全国范围的'文化再生运动'”可知,此运动的主导方为新加坡政府,“使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现”可知新加坡是一个多元民族的移民国家,此运动的目的为尊重各个移民民族的文化传统,以和谐共处,故选B项;据材料“新加坡发起了全国范围的'文化再生运动'”可知是新加坡政府主动接纳外来文化以促进国家的发展,排除A项;结合所学,新加坡是具有移民社会特征的城市国家,多元文化的和谐共处是其独特之处,排除C项;据材料“融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神”可知,儒家理念只是新加坡倡导的文化之一,而非确立儒家的正统地位,排除D项。

17.【答案】(12分)【答案示例】

示例1:

论题:新航路开辟改变了世界的人文地理格局

阐述:新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移。随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口大大减少。同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。人口迁移促进了世界动植物的大交流。美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄等传到欧洲、亚洲和非洲,欧亚的小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲。物种交流改变了世界动植物的地理分布格局,丰富了人们的饮食结构和社会生活。人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体。

总之,新航路开辟打破了世界各地相对隔绝封闭的状态,推动了人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局。

示例2:

论题:商品流动推动文化交流国际化

论述:国际贸易的过程伴随着文化的传播。新航路开辟后,随着商品的流动,各国文化也传播到世界其他地区。茶是中国先民的伟大发现,是中国文化的符号之一。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在日本形成了“日本茶道”,在英国形成了“下午茶”。

18世纪,法国的服装设计融入了中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式。明治维新后,作为“文明开化”的一部分,西服在日本流行。20世纪初,法国设计师设计的女装有取名为“孔子”的中国大袍式系列,有吸收了中国服装剪裁方法的“自由”套装,有杂糅了日本和服样式的午茶便装。

总之,商品的世界性流动,促进了各国的文化交流。各国文化随同其商品一道,传播到世界其他地区。文化在不断交流、借鉴中向前发展。

示例3:新航路开辟改变了世界格局示例4:新航路开辟促进近代商业贸易变化

示例5:人类历史逐步从分散走向整体示例6:殖民扩张推动人口结构发生改变

【解析】首先,根据材料提取信息自拟论题,如:新航路开辟改变了世界的人文地理格局。然后进行阐述,可以从人口迁移、物种交流、疾病传播等角度进行分析,如:新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移。随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口大大减少。同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。人口迁移促进了世界动植物的大交流。美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄等传到欧洲、亚洲和非洲,欧亚的小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲。物种交流改变了世界动植物的地理分布格局,丰富了人们的饮食结构和社会生活。人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体。最后,总结升华,新航路开辟打破了世界各地相对隔绝封闭的状态,推动了人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局。

18.【答案】(12分)评分标准

(1)空间角度:①趋势:自欧洲迁往美洲、大洋洲;(2分)

说明:工业革命后欧洲国家加快对外殖民扩张,大量人口自欧洲迁往殖民地及美国。这一时期4800万移民离开欧洲,85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。(4分)

②趋势:自发达国家和地区迁往发展中国家和地区;(2分)

说明:伴随着工业革命的扩展和资本主义世界体系的形成,西方资本在世界加速扩张,人口自发达国家和地区向发展中国家和地区迁移,这一时期4800万移民离开欧洲,85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。(4分)

时间角度:

趋势:移民数量不断增加;(2分)

说明:工业革命后欧洲社会发生巨大变革,大量底层人民因政治、经济原因为改善自身生活状况而向外迁出,这一时期欧洲向外移民占1900年总人口的12%,英国向外移民人口占1900年英国人口的41%。(4分)

(2)变化:欧洲、亚洲成为主要迁入地区;移民主要流向发达地区;移民增长速度更快;(每点1分,任答2点;其他言之成理亦可酌情给分。)

原因:二战以来国际分工不断发展;贸易形式变化,国际投资和劳务承包结合,推动了国际移民增长;经济全球化发展;推动劳动力的全球流动;跨国公司发展,也推动了移民增加;欧洲一体化推动欧洲经济发展;二战后亚洲经济发展迅速,增强了地区吸引力;发达国家拥有较高的生活水平和社会保障体系,对现代移民有吸引力。南北问题日益突出,国际间贫富分化加剧,也导致人口从贫困地区流向发达地区;冷战期间和苏联解体后世界部分地区仍动荡不安,大量难民流向周边国家和发达国家等。(每点2分,任答2点,共4分;其他言之成理亦可酌情给分)

【解析】(1)第一小问趋势,据材料一“离开欧洲”、“挪威”、“葡萄牙”、“意大利”、“西班牙”、“瑞典”、“丹麦”、“瑞士”、“芬兰”、“奥匈帝国”、“德国”、“比利时”、“俄罗斯”、“波兰”、“法国”可知,人口迁出地主要是欧洲国家;据材料一“前往阿根廷”、“加拿大、“美国”可知,主要迁入地是美洲;据材料一“前往……澳大利亚”、“新西兰”可知,主要迁入地还有大洋洲,综合以上得出这一时期国际移民由欧洲国家迁往美洲和大洋洲;据材料一“1846—1924年”结合所学可知,这一时期欧洲国家是发达国家和地区,而美洲和大洋洲还是发展中国家和地区,因此还可得从发达国家和地区迁往发展中国家和地区的趋势。第二小问说明,根据时间“1946—1924年”定位到相应时空,这一时期欧洲资本主义国家纷纷完成第一次工业革命,迫切需要原料产地、商品销售市场以及投资场所,所以他们积极对外殖民扩张,将目光锁向大洋洲和美洲,说明时,要运用材料中的相关数据,否则缺乏依据。(2)第一小问变化,据材料一“1946—1924年”欧洲移民总人口总共“4800万”、材料二“2000年”人数已达到“1.75亿……增加了一倍多”可知,移民增长速度更快;据材料二“全世界移民的60%居住在较发达区域,40%居住在较不发达区域”,以及具体的举例数据“欧洲外来移民5600万”、“北美外来移民4100万”、“澳洲外来移民占……19.1%”、“非洲……2%”、“拉丁美州1%”可知,移民主要由不发达地区流向流向发达地区;据材料二“亚洲外来移民5000万”、“欧洲5600万”、“北美4100万”可知,主要流入地是亚洲、欧洲、北美洲。第二小问原因,可以从主动移民和被动移民角度考虑,主动移民上,主要跟亚洲、欧洲、北美洲的经济发展有关,经济发展使得这些地区具有强大的移民吸引力;而发达国家与发展中国家之间的贫富差距拉大,也是促使发展中国家人口向发达国家迁移的原因;再加上二战以来,经济全球化不断发展,国际分工不断发展,跨国公司纷纷建立,都推动了国际人口流动,使国际移民增长速度加快;从被动移民来看,地区动荡造成大量难民,流向周边国家和发达国家。

19.【答案】(18分)

(1)角度:材料一:民族发展角度(1分);材料二:国家安全角度(1分)。

原因:综合国力的不断提升;中国特色社会主义民主建设的不断深入;中国共产党执政为民的理念和实践。(4分)

(2)评析:亨廷顿对美国国家安全面临的新挑战所进行的研究是独特的,勾画出了美国国家安全新的挑战类型与背景,揭示了认同因素与国家安全的相关性,强调了国家利益来自于国家认同,这些理论努力,不仅为国家安全研究的理路重开了新河,而且为以认同为主要因素的安全问题对国家安全挑战的分析开辟了新的视角,具有相当的理论创新意义;亨廷顿的理论不反对美国人用善恶去判定美国与别国之间的“异质”冲突,表明他仍坚持着“霸权护持”的伦理立场,陷于传统国家中心主义的思维"误区"而不能自拔。(12分)

【解析】(1)第一小问角度,据材料一“人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变”可知民族发展角度;据材料二“因为没有什么比我们的‘国家认同’对国家安全来说更为重要的了”可知国家安全角度。第二小问原因,据材料一“保障人民享有更多更切实的民主权利”可知中国特色社会主义民主建设的不断深入;据材料一“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力”可知中国共产党执政为民的理念和实践;结合所学可知综合国力的不断提升。

(2)据材料二“揭示出因移民问题导致的‘次国家认同’和‘跨国认同’与国家安全的相关性”“美国面临着自身安全的空前挑战”“重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全”等内容可知亨廷顿对美国国家安全面临的新挑战所进行的研究是独特的,勾画出了美国国家安全新的挑战类型与背景,揭示了认同因素与国家安全的相关性,强调了国家利益来自于国家认同,这些理论努力,不仅为国家安全研究的理路重开了新河,而且为以认同为主要因素的安全问题对国家安全挑战的分析开辟了新的视角,具有相当的理论创新意义;据材料二“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”“他把关注的侧重点转向了在国际上‘寻找敌人’”可知亨廷顿的理论不反对美国人用善恶去判定美国与别国之间的“异质”冲突,表明他仍坚持着“霸权护持”的伦理立场,陷于传统国家中心主义的思维误区而不能自拔。

一、选择题(每小题3分,共48分)

1.(2023·广东深圳宝安区高三调研·10)下图为1982—2010年中国流动人口流动示意图。影响该图曲线趋势的时代主要因素是( )

A.原中国人口流动起点低 B.中国人口流动迅猛发展

C.城乡之间经济联系密切 D.社会经济结构发生巨变

2.(2023·辽宁高考·16)2001年,联合国国际移民组织创立国际移民对话机制,秉持“开放和自由原则”,“向所有移民利益相关者开放”,让他们能有平等的机会参与讨论,“分享特定移民问题领域的政策方针和有效做法”。该机制( )

A.有利于国际移民问题的协调合作 B.促进了移民社会文化认同

C.促使全球劳动力流动呈现新趋势 D.推动了区域经济的一体化

3.(2023·广东江门一模·1)据考古发现,新疆哈密市南郊曾出土一组距今3000年左右具有鲜明内蒙古鄂尔多斯风格的青铜器,如鹿首弯背短刀、环首小铜刀、锨等,而同类短刀在河北、山西、陕西等省的北部地区也曾发现过。这说明( )

A.丝绸之路是中外交往主要通道 B.中原与西域生活方式没有区别

C.区域间经济文化交流早已存在 D.内蒙古曾是中华文明核心地区

4.(2023·广东佛山一模·15)克里奥尔人是拉丁美洲的土生白人,17世纪时,他们一面承认自己在种族、语言和宗教上与母国西班牙的一致性,一面又强调社会环境和习惯使得他们在文化上有别于西班牙,并且宣称印第安人的祖先是自己的祖先。这主要反映了拉美地区( )

A.民族意识觉醒 B.族群混合程度高

C.启蒙思想传播 D.反殖民运动兴起

5.(2023·江苏南通二模·16)2000年以来新加坡政府大幅放开移民限制,吸引海外人才移民当地。下列呈现的新加坡移民辅导活动( )

·开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅。 ·通过挨家挨户的家访,邀请新移民参与社区活动。 ·组织以多元种族和宗教为主题的“新加坡和谐之旅”。 ·在各选区定期举办典礼,为取得身份的新移民颁发公民证书。

A.重在维护文化的多样性 B.助推国家工业化实现

C.旨在提高社区自治水平 D.增进移民的国家认同

6.(2023·山东聊城高二下期末·5)如果能打破“夷夏之辨”等传统的思想壁垒便可发现,所谓“五胡乱华”的本质是中原王朝控制力衰退与周边民族势力崛兴所导致的竞争与碰撞,随之而来的则是各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,进而形成新的“中国”——隋唐国家。据此推知,这一时期胡汉交融的突出历史贡献是( )

A.避免了社会动荡 B.助力北方各族封建化

C.促进了区城开发 D.推动中国获得新发展

7.(2023·天津滨海八校联考·14)二战后,拉丁裔移民在美国人口中占比较高,如迈阿密州的居民中四分之三的人在日常生活中使用西班牙语;美国前总统比尔·克林顿曾说:“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统。”由此可知,大量移民涌入美国( )

A.导致美国调整官方语言 B.激化了美国的种族矛盾

C.迫使政府改革选举制度 D.促进了多元文化的交融

8.(2024·山东日照高三上期末·15)1938年,在13.9万名申请入境美国的德国犹太人和工会成员中,只有1.95万人被接纳。第二次世界大战后,有近80万东欧人、72.5万古巴人和25万来自印度支那国家的难民入境美国。这表明二战后的美国( )

A.更加重视高素质人才的流入 B.加紧与苏联争夺“中间地带”

C.经济发展刺激了劳动力市场 D.移民政策服务于国家对外战略

9.(2023·吉林三模·35)美国的《1952年移民法》的第一项规定,每年移民限额的50%将用于吸引外来人才……凡申请第一优先原则者,必须 “受过高等教育、有技术培训的经历、专业化经验或特殊才能,其服务为美国之急需”。材料说明美国( )

A.打通了国际高级人才市场 B.是由众多移民组成的国家

C.人才政策受国际局势的影响 D.加强对中间地带的文化渗透

10.(2023·湖南永州三模·16)有学者论及美国文化时说:“在一个乐团中,每一种乐器都有它基于不同质料和形式的特定的音色和音调;每一种乐器在整个交响乐中都有它适当的主题与旋律。在社会中,每一族群都是一种天然的乐器,它的精神和文化就是它的主题和旋律,它们的谐音、非谐音和不协调和弦造就了文明的交响乐。”这一观点( )

A.意在强调欧洲文化是美国社会主流文化

B.主张融合世界各种不同文化为美国文化

C.忽视了美国移民文化的多元性和差异性

D.体现了尊重族群文化差异的文化多元观

11.(2024·湘豫名校高三11月一轮复习诊断考试二·24)第二次世界大战以后,世界人口迁移出现了一些新现象,例如:德国与东部邻国的国界重新划定,引起约1700万人口大规模迁移;苏联与波兰国界重新划定,引起约300万人口的迁移;1947年印巴分治,造成1400余万人口在印巴之间迁移。这些现象反映出( )

A.大国“冷战”使人口分布失去平衡 B.世界人口的迁移加速了全球化

C.人口迁移主导了世界格局的演变 D.国际政治性人口迁移规模巨大

12.(2023·湖南怀化高三上期末·12)表2为某学者在研究古代历史过程中搜集整理的史料,据此可知,他研究的主题是( )

史料1 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合, 发展成为新的居民

史料2 古代印欧人在大规模迁徙中,与所到地区农耕民族交融,导致了新的文化区域的形成

史料3 匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下 三祖五宗神主而祭之

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致人口流动 D.世界人口结构发生改变

13.(2023·海南高考·5)琼剧源于明代传入的“军戏”。它以中板为主,融汇了多种外来剧种的声腔和曲牌,到20世纪30年代才有现名。有戏谚云:“生脚儒雅且潇洒,旦脚文静又婉娇。彩旦辣,花生刁,书僮天真梅香飘。”独特的文化内蕴和表演形式使其远播粤、桂等地以及东南亚一些国家。这一历程主要反映( )

A.故土情结助推文化传承 B.人口迁徙促进文化交流

C.商路畅通带动文化传播 D.艺术形态彰显文化魅力

14.(2023.7·甘肃学业水平·19)新航路开辟后的100年间,随着欧洲人入侵美洲,美洲的印第安人人口大幅减少。与此同时,欧洲人把非洲黑人贩卖到美洲。美洲、大洋洲、非洲和亚洲等地区都不同程度的出现族群混合现象。这说明,新航路的开辟( )

A.推动了社会经济发展 B.促进了动植物的大交流

C.加强了各地间的联系 D.改变了人口的地理分布

15.(2023·北京海定区高一第二学期合格性模拟考试·5)“晋永嘉大乱,幽、冀、青、并、兖州及徐州之淮北流民,相率过淮(河),亦有过(长)江在晋陵郡界者。”魏晋南北朝时期此类现象大量存在,其影响是( )

A.促进了西晋完成短暂统一 B.有利于北魏统一黄河流域

C.推动了南方地区经济发展 D.消除了各民族之间的冲突

16.(2023·江苏常州高三下初期初测试·16)20世纪70年代末,新加坡发起了全国范围的“文化再生运动”,融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神,使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现。此举意在( )

A.抵制外来文化侵袭 B.维系移民社会安定

C.消除不同民族差异 D.确立儒家正统地位

二、非选择题

17.(2024·福建泉州一模·20)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 表3 世界近现代史事(部分)

时间 史事

1492年 哥伦布到达新大陆

16世纪初 马、牛被引进到新大陆

1555年 中国出现最早的玉米种植记录

16世纪80年 巴西成为世界最重要的蔗糖产地

1600年 英国东印度公司成立

17世纪初 英国殖民北美

约1700年 欧洲人渗透地区的美洲土著人口下降60%—90%

18世纪初 咖啡风靡欧洲和中东,巴西和印度尼西亚开始生产咖啡,新英格兰成为世界贸易中心之一

1750—1850年 美洲人口增长6倍

约1800年 运往新大陆的奴隶数量达到750万

1850—1859年 世界贸易额增加了80%

1900年左右 埃及的棉花种植造成200万农民失去土地

——据(美)菲利普·费尔南德兹·阿迈斯托《世界:一部历史》编制

从材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

班级: 姓名: 分数:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16

答案

18.(2023·广东汕头一模·19)阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

据美国社会学家Massey的统计,1846—1924年间,总共有4800万移民离开欧洲,约为欧洲1900年总人口的12%,其中英国向外移民占1900年英国人口的41%,其它欧洲国家依次是挪威36%,葡萄牙30%,意大利29%,西班牙23%,瑞典22%,丹麦14%,瑞士13%,芬兰13%,奥匈帝国10%,德国8%,比利时3%,俄罗斯和波兰各2%,法国1%。这些移民85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国,其中单只美国就吸收了总数的60%。

——丘立本《国际移民的历史、现状与我国对策研究》

材料二

2000年,全世界在出生国以外居住一年以上者,其人数已达到1.75亿人,约占世界总人口的3%。移民人数比1970年增加了一倍多。目前,全世界移民的60%居住在较发达区域,40%居住在较不发达区域,其中欧洲外来移民5600万人,约占欧洲总人口的7.7%;北美外来移民4100万人,约占北美总人口的13%:澳洲外来移民占其总人口的19.1%;亚洲外来移民5000万人,但因亚洲人口众多,移民只占其总人口的约1%;非洲外来移民占总人口的2%,拉丁美洲为1%。

——据联合国人口署《2002年国际移民报告》和国际移民组织(IOM)《2003年世界移民报告》

(1)根据材料一提出一个有关1846—1924年国际移民趋势的结论,并运用材料数据及所学知识予以说明。(6分)

(2)根据以上材料,与1846—1924年相比,2000年国际移民趋势发生了哪些变化?请简要分析变化的原因。(6分)

19.(2024·湖南雅礼中学一模·19)阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一

人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变,这种转变“根植于对荣耀过去的颂扬之中”。改革开放以来,“人民”这一政治话语相比“民主”“法治”“群众”而言增长趋势更明显。在党代会报告文本中,有“全国各族人民”“带领人民”“造福人民”“人民当家作主”等。党的十八大报告提出,“保障人民享有更多更切实的民主权利”“使发展成果更多更公平惠及全体人民”。党的十九大报告指出:“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力。”

——摘编自殷冬水、范京京《“人民”话语与国家认同——当代中国国家认同话语建构的政治学分析》

材料二

亨廷顿的《我们是谁?》(2004年发表),通过考察“国家认同危机”的现实,揭示出因移民问题导致的“次国家认同”和“跨国认同”与国家安全的相关性。正如该书扉页强调:美国面临着自身安全的空前挑战,重新估价“之所以使我们成为美国人”的核心价值极为重要,因为没有什么比我们的“国家认同”对国家安全来说更为重要的了。在他看来,宗教虽是国家认同的最主要因素,重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全,况且“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”,为此他把关注的侧重点转向了在国际上“寻找敌人”。

——摘编自余潇枫《“认同危机”与国家安全——评亨廷顿〈我们是谁?〉》

(1)指出材料一、二论述“国家认同”的不同角度,并结合所学知识概括改革开放以来我国“国家认同”增强的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析亨廷顿解决“国家认同”危机的方案。(12分)

第三单元 复习卷答案解析

1.【答案】D【解析】据表格数据可知,改革开放以来,尤其是1992年正式提出建立社会主义市场经济体制(公有制为主,多种所有制共同发展)后,中国人口流动的规模和增长率不断提升,即社会经济结构发生巨变,故选D项;起点低不是主要原因,没有社会经济结构的巨变,起点再低也不能使人口流动迅猛发展,排除A项;此项是材料的现象,而不是原因,排除B项;此项是次要因素,城乡间经济联系密切便利了人口流动,排除C项。

2.【答案】A【解析】据材料“开放和自由原则”“向……开放”可知,联合国创立国际移民对话机制,秉持“开放和自由原则”,向所有移民利益相关者开放,有利于国际移民问题的协调合作,故选A项;文化认同是一种群体文化认同的感觉,是一种个体被群体的文化影响的感觉,与材料国际移民对话机制无关,排除B项;全球劳动力流动指世界人口的迁移,强调流出地和流入地的变化,与材料主旨不符,排除C项;区域经济的一体化表现为区域经济集团的发展,这是国家层面的经济合作,与移民对话机制无关,排除D项。

3.【答案】C【解析】据材料“新疆哈密市南郊曾出土一组….. 内蒙古鄂尔多斯风格的青铜器……在河北、山西、陕西等省的北部地区也曾发现过”可知当时新疆哈密与内蒙古鄂尔多斯,以及河北、山西、陕西等省存在一定的经济文化交流,以至于三地都出土了相似的青铜器,故选C项;丝绸之路在汉代才开通,时间与材料不符,排除A项;中原地区属于农耕文明,西域地区属于游牧文明,二者存在较大区别,排除B项;材料并未将内蒙地区的文明地位与中原其他地区进行对比,无法体现内蒙古曾是中华文明核心地区,排除D项。

4.【答案】A据材料“一面又强调社会环境和习惯使得他们在文化上有别于西班牙,并且宣称印第安人的祖先是自己的祖先”,可知克里奥尔人突出强调自身与宗主国之间的差异,而且克里奥尔人认可印第安人是自己的祖先,体现了民族认同意识,这是民族意识觉醒的表现,故选A项;族群混合程度高是克里奥尔人对拉丁美洲本土文化的认同逐渐增强的原因,而题目主要考察的是这种认同所带来的影响,排除B项;启蒙思想主要强调的是人权意识,材料中克里奥尔人体现的是民族意识,排除C项;材料并未说明克里奥尔人对宗主国具体采取的应对措施,无法体现反殖民运动的兴起,排除D项。

5.【答案】D【解析】据材料“新加坡政府大幅放开移民限制,吸引海外人才移民当地”“开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅……为取得身份的新移民颁发公民证书”可得新加坡的做法让外来的移民更有归属感,逐步认同新加坡的文化,增进移民的国家认同,故选D项;材料“邀请新移民参与社区活动”“为取得身份的新移民颁发公民证书”说明新加坡的做法是要形成对新加坡的国家认同,而不是维护文化多样性,排除A项;新加坡在20世纪60年代至90年代中期实现了工业化,排除B项;材料“开展参访社区俱乐部与新加坡国会等地方的学习之旅”“通过挨家挨户的家访,邀请新移民参与社区活动”这种做法能提高社区自治水平,但不是新加坡的主要目的,排除C。

6.【答案】D【解析】据材料可知隋唐之前中国的民族交融趋势进一步加强,在民族交融的背景下各民族共同创造出新的制度、文化,呈现出新的社会面貌,这体现了这一时期胡汉交融推动中国获得新发展,故选D项;西晋后期社会动荡不安,之后更是南北朝国家大分裂时期,“避免了社会动荡”与史实不符,排除A项;材料没有提及北方少数民族政权的封建化过程,材料主要反映了隋唐之前的民族交融对国家制度文化发展的推动作用,排除B项;材料没有提及区域开发,而且五胡乱华是破坏性的,南方区域开发属于北民被动南迁的结果,排除C项。

7.【答案】D【解析】据材料“拉丁裔移民在美国人口中占比较高”、“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”可知拉丁裔移民在美国人口中占比较高和美国前总统认可西班牙语,反映出大量移民涌入美国促进了多元文化的交融,故选D项;美国自建国以来,官方语言一直是美式英语,排除A项;据材料“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”说明国前总统克林顿认可西班牙语,不反对拉丁裔移民,反映拉丁裔移民并未激化美国的种族矛盾,排除B项;材料“我非常希望我是美国历史上最后一个不会说西班牙语的总统”仅表明克林顿认可西班牙语,没有涉及美国改革选举制度,无法得出政府改革选举制度 ,排除C项。

8.【答案】D【解析】据材料“有近80万东欧人……入境美国”并结合所学可知,二战后美苏冷战,美国大量接收来自东欧、古巴和印度支那国家的难民,是因为这些地方发生了多发生了社会主义革命,因此美国接收这些地区难民的主要原因是和苏联对抗,即移民政策服务于国家的对外战略,故选D项;二战后美国接收的难民并不一定是高科技人才,排除A项;二战后的东欧不属于“中间地带”,排除B项;二战后美国接收的难民带有明显的政治色彩,并非美国为了吸纳劳动力,排除C项。

9.【答案】C【解析】据材料“每年移民限额的50%将用于吸引外来人才”、“其服务为美国之急需”并结合基础知识可知,美国移民限额的一半是给外来人才,而且是美国急需的人才,题干涉及时间是1952年,显然是冷战时间,这样的移民法显然有利于扩大美国的影响,可见美国的人才政策受冷战局势的影响,故选C项;据材料“受过高等教育、有技术培训的经历、专业化经验或特殊才能”可知,美国对移民优先考虑高级人才,但是不能据此认为美国打通了国际高级人才市场,排除A项;美国石油众多移民组成的国家,但材料仅涉及到政府的政策,没有明确人才的具体构成情况,排除B项;中间地带是指美苏之外的世界其他地区而非美国本土,排除D项。

10.【答案】D材料强调族群存在差异,并认为这种差异存在是合理的,说明材料中的观点尊重族群文化的多样性,故选D项;欧洲文化是美国的主流文化的说法错误,美利坚民族是由多个族群混合形成的,排除A项;材料说明的是美国文化的多样性,而非将世界不同文化都融合为美国文化,排除B;材料正视了美国移民文化的多样性和差异性,并尊重这一现象,因此忽视的说法不成立,排除C。

11.【答案】D【解析】本题考查二战后国际政治的变动。结合所学知识可知,材料反映了世界人口迁移出现的新现象,这些都与国际政治变动密切相关,故D项正确。材料没有相关人口分布失去平衡的信息,排除A项;材料无法体现全球化,排除B项;世界格局演变影响人口迁移,而非人口迁移主导了世界格局的演变,排除C项。

12.【答案】B【解析】表格信息体现了民族迁徙带来的影响,中外民族的迁徙推动了新的区域文明的形成与发展,从而推动了文化的认同,故B项正确;材料信息只呈现了人口迁移与融合,没有说明迁移后推动了区域经济的开发,排除A项;题干没有涉及人口流动的原因,排除C项;世界人口结构的变化应体现在年龄、性别等方面,材料中没有说明迁移人员的此类特征,排除D项。

13.【答案】B【解析】据材料“明代传入”“融会了多种外来剧种的声腔和曲牌”可知明朝郑和下西洋后,大量人口向东南亚地区迁徙,客观上将中原地区的戏曲腔调和曲牌传入了海南地区,“使其远播粤、桂等地”说明琼剧独特的艺术文化特色随着人口内迁又使其传回了大陆沿海地区,这体现了海南与大陆之间的文化交流,故选B项;琼剧是融合了多种戏曲艺术的产物,而且琼剧在大陆和东南亚的传播体现的是海南文化的对外交流,不符合“故土情结”的说法,排除A项;商路在当时主要指的是海上丝绸之路,但是海上丝绸之路的起点位于东南沿海地区,排除C项;“独特的文化内蕴和表演形式”说明艺术内涵才是琼剧独特魅力的体现,排除D项。

14.【答案】D【解析】略15.【答案】C【解析】略

16.【答案】B【解析】据材料“新加坡发起了全国范围的'文化再生运动'”可知,此运动的主导方为新加坡政府,“使得国内各民族的文化传统都能够在新加坡文化中有所体现”可知新加坡是一个多元民族的移民国家,此运动的目的为尊重各个移民民族的文化传统,以和谐共处,故选B项;据材料“新加坡发起了全国范围的'文化再生运动'”可知是新加坡政府主动接纳外来文化以促进国家的发展,排除A项;结合所学,新加坡是具有移民社会特征的城市国家,多元文化的和谐共处是其独特之处,排除C项;据材料“融合进东方的儒家理念、印度人的气质、马来西亚人的风俗以及西方的理性精神”可知,儒家理念只是新加坡倡导的文化之一,而非确立儒家的正统地位,排除D项。

17.【答案】(12分)【答案示例】

示例1:

论题:新航路开辟改变了世界的人文地理格局

阐述:新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移。随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口大大减少。同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。人口迁移促进了世界动植物的大交流。美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄等传到欧洲、亚洲和非洲,欧亚的小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲。物种交流改变了世界动植物的地理分布格局,丰富了人们的饮食结构和社会生活。人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体。

总之,新航路开辟打破了世界各地相对隔绝封闭的状态,推动了人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局。

示例2:

论题:商品流动推动文化交流国际化

论述:国际贸易的过程伴随着文化的传播。新航路开辟后,随着商品的流动,各国文化也传播到世界其他地区。茶是中国先民的伟大发现,是中国文化的符号之一。16世纪以后,中国茶广泛传播到欧洲、美洲、非洲和大洋洲等地区。各国在接受中国茶和茶文化的同时,也根据自身的风俗习惯创造出新的茶文化,如在日本形成了“日本茶道”,在英国形成了“下午茶”。

18世纪,法国的服装设计融入了中国服装柔软的面料、富有东方韵味的款式。明治维新后,作为“文明开化”的一部分,西服在日本流行。20世纪初,法国设计师设计的女装有取名为“孔子”的中国大袍式系列,有吸收了中国服装剪裁方法的“自由”套装,有杂糅了日本和服样式的午茶便装。

总之,商品的世界性流动,促进了各国的文化交流。各国文化随同其商品一道,传播到世界其他地区。文化在不断交流、借鉴中向前发展。

示例3:新航路开辟改变了世界格局示例4:新航路开辟促进近代商业贸易变化

示例5:人类历史逐步从分散走向整体示例6:殖民扩张推动人口结构发生改变

【解析】首先,根据材料提取信息自拟论题,如:新航路开辟改变了世界的人文地理格局。然后进行阐述,可以从人口迁移、物种交流、疾病传播等角度进行分析,如:新航路的开辟促进了世界各地人们的往来,推动了人口的迁移。随着欧洲人入侵并在美洲建立殖民地,美洲的印第安人人口大大减少。同时,欧洲人大批来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩卖到美洲,美洲成为世界上族群混合程度很高的地区。大洋洲、非洲和亚洲等地区也都有族群混合现象。人口迁移促进了世界动植物的大交流。美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄等传到欧洲、亚洲和非洲,欧亚的小麦、水稻等农作物和鸡、牛、羊等禽畜传入美洲。物种交流改变了世界动植物的地理分布格局,丰富了人们的饮食结构和社会生活。人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播,造成原住民的死亡和原有社会的解体。最后,总结升华,新航路开辟打破了世界各地相对隔绝封闭的状态,推动了人口、动植物以及病原体跨区域大范围的传播和交流,改变了世界的人文地理格局。

18.【答案】(12分)评分标准

(1)空间角度:①趋势:自欧洲迁往美洲、大洋洲;(2分)

说明:工业革命后欧洲国家加快对外殖民扩张,大量人口自欧洲迁往殖民地及美国。这一时期4800万移民离开欧洲,85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。(4分)

②趋势:自发达国家和地区迁往发展中国家和地区;(2分)

说明:伴随着工业革命的扩展和资本主义世界体系的形成,西方资本在世界加速扩张,人口自发达国家和地区向发展中国家和地区迁移,这一时期4800万移民离开欧洲,85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。(4分)

时间角度:

趋势:移民数量不断增加;(2分)

说明:工业革命后欧洲社会发生巨大变革,大量底层人民因政治、经济原因为改善自身生活状况而向外迁出,这一时期欧洲向外移民占1900年总人口的12%,英国向外移民人口占1900年英国人口的41%。(4分)

(2)变化:欧洲、亚洲成为主要迁入地区;移民主要流向发达地区;移民增长速度更快;(每点1分,任答2点;其他言之成理亦可酌情给分。)

原因:二战以来国际分工不断发展;贸易形式变化,国际投资和劳务承包结合,推动了国际移民增长;经济全球化发展;推动劳动力的全球流动;跨国公司发展,也推动了移民增加;欧洲一体化推动欧洲经济发展;二战后亚洲经济发展迅速,增强了地区吸引力;发达国家拥有较高的生活水平和社会保障体系,对现代移民有吸引力。南北问题日益突出,国际间贫富分化加剧,也导致人口从贫困地区流向发达地区;冷战期间和苏联解体后世界部分地区仍动荡不安,大量难民流向周边国家和发达国家等。(每点2分,任答2点,共4分;其他言之成理亦可酌情给分)

【解析】(1)第一小问趋势,据材料一“离开欧洲”、“挪威”、“葡萄牙”、“意大利”、“西班牙”、“瑞典”、“丹麦”、“瑞士”、“芬兰”、“奥匈帝国”、“德国”、“比利时”、“俄罗斯”、“波兰”、“法国”可知,人口迁出地主要是欧洲国家;据材料一“前往阿根廷”、“加拿大、“美国”可知,主要迁入地是美洲;据材料一“前往……澳大利亚”、“新西兰”可知,主要迁入地还有大洋洲,综合以上得出这一时期国际移民由欧洲国家迁往美洲和大洋洲;据材料一“1846—1924年”结合所学可知,这一时期欧洲国家是发达国家和地区,而美洲和大洋洲还是发展中国家和地区,因此还可得从发达国家和地区迁往发展中国家和地区的趋势。第二小问说明,根据时间“1946—1924年”定位到相应时空,这一时期欧洲资本主义国家纷纷完成第一次工业革命,迫切需要原料产地、商品销售市场以及投资场所,所以他们积极对外殖民扩张,将目光锁向大洋洲和美洲,说明时,要运用材料中的相关数据,否则缺乏依据。(2)第一小问变化,据材料一“1946—1924年”欧洲移民总人口总共“4800万”、材料二“2000年”人数已达到“1.75亿……增加了一倍多”可知,移民增长速度更快;据材料二“全世界移民的60%居住在较发达区域,40%居住在较不发达区域”,以及具体的举例数据“欧洲外来移民5600万”、“北美外来移民4100万”、“澳洲外来移民占……19.1%”、“非洲……2%”、“拉丁美州1%”可知,移民主要由不发达地区流向流向发达地区;据材料二“亚洲外来移民5000万”、“欧洲5600万”、“北美4100万”可知,主要流入地是亚洲、欧洲、北美洲。第二小问原因,可以从主动移民和被动移民角度考虑,主动移民上,主要跟亚洲、欧洲、北美洲的经济发展有关,经济发展使得这些地区具有强大的移民吸引力;而发达国家与发展中国家之间的贫富差距拉大,也是促使发展中国家人口向发达国家迁移的原因;再加上二战以来,经济全球化不断发展,国际分工不断发展,跨国公司纷纷建立,都推动了国际人口流动,使国际移民增长速度加快;从被动移民来看,地区动荡造成大量难民,流向周边国家和发达国家。

19.【答案】(18分)

(1)角度:材料一:民族发展角度(1分);材料二:国家安全角度(1分)。

原因:综合国力的不断提升;中国特色社会主义民主建设的不断深入;中国共产党执政为民的理念和实践。(4分)

(2)评析:亨廷顿对美国国家安全面临的新挑战所进行的研究是独特的,勾画出了美国国家安全新的挑战类型与背景,揭示了认同因素与国家安全的相关性,强调了国家利益来自于国家认同,这些理论努力,不仅为国家安全研究的理路重开了新河,而且为以认同为主要因素的安全问题对国家安全挑战的分析开辟了新的视角,具有相当的理论创新意义;亨廷顿的理论不反对美国人用善恶去判定美国与别国之间的“异质”冲突,表明他仍坚持着“霸权护持”的伦理立场,陷于传统国家中心主义的思维"误区"而不能自拔。(12分)

【解析】(1)第一小问角度,据材料一“人民认同国家,是因为中华民族正在经历从站起来、富起来到强起来的转变”可知民族发展角度;据材料二“因为没有什么比我们的‘国家认同’对国家安全来说更为重要的了”可知国家安全角度。第二小问原因,据材料一“保障人民享有更多更切实的民主权利”可知中国特色社会主义民主建设的不断深入;据材料一“我们党来自人民、植根人民、服务人民,一旦脱离群众,就会失去生命力”可知中国共产党执政为民的理念和实践;结合所学可知综合国力的不断提升。

(2)据材料二“揭示出因移民问题导致的‘次国家认同’和‘跨国认同’与国家安全的相关性”“美国面临着自身安全的空前挑战”“重建宗教信仰对建立美国认同至关重要,但这还不足以确保国家安全”等内容可知亨廷顿对美国国家安全面临的新挑战所进行的研究是独特的,勾画出了美国国家安全新的挑战类型与背景,揭示了认同因素与国家安全的相关性,强调了国家利益来自于国家认同,这些理论努力,不仅为国家安全研究的理路重开了新河,而且为以认同为主要因素的安全问题对国家安全挑战的分析开辟了新的视角,具有相当的理论创新意义;据材料二“仅靠信念无法立国”“美国面临易受外来攻击的新局面”“他把关注的侧重点转向了在国际上‘寻找敌人’”可知亨廷顿的理论不反对美国人用善恶去判定美国与别国之间的“异质”冲突,表明他仍坚持着“霸权护持”的伦理立场,陷于传统国家中心主义的思维误区而不能自拔。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享