第19课清朝前期社会经济的发展 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

清·徐扬《盛世滋生图》(局部)/辽宁省博物馆藏

古人有言:“衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦”,朕惓惓(quán/念念不忘)于此,至深且切也。——康熙帝

农人辛苦劳作以供租赋,不仅工商不及,不肖士大夫亦不及也。

——雍正帝

明朝末年政治腐败,社会动荡对经济造成严重的破坏。

1.原因:

①清初统治者重视农业生产,推行垦荒政策;

②广大劳动人民的辛勤劳动;

2.表现:

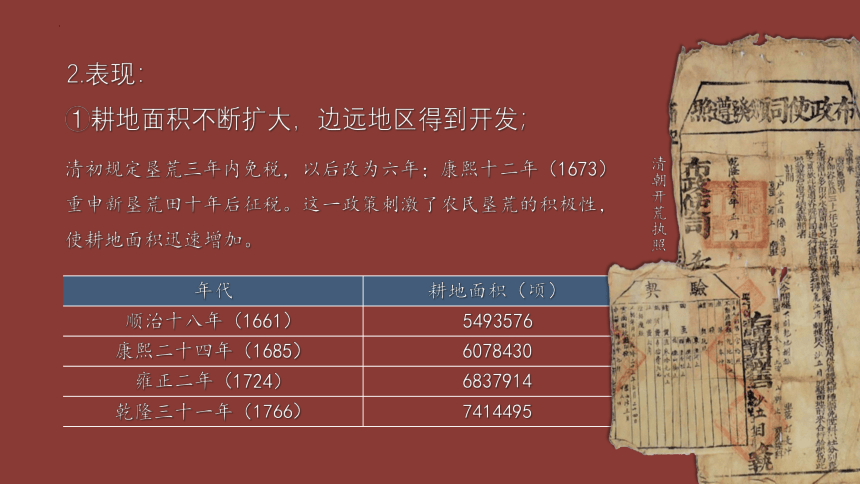

①耕地面积不断扩大,边远地区得到开发;

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661) 5493576

康熙二十四年(1685) 6078430

雍正二年(1724) 6837914

乾隆三十一年(1766) 7414495

清朝开荒执照

清初规定垦荒三年内免税,以后改为六年;康熙十二年(1673)重申新垦荒田十年后征税。这一政策刺激了农民垦荒的积极性,使耕地面积迅速增加。

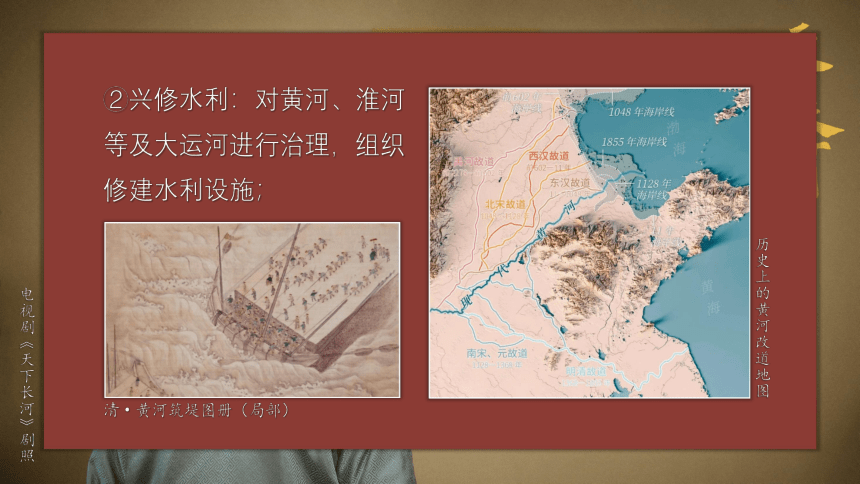

电视剧《天下长河》剧照

康熙帝亲政后,极为重视治河的问题,他把治河、三藩、漕运列为三件头等大事,“书而悬之宫中柱上”以备日夜观看思考。

②兴修水利:对黄河、淮河等及大运河进行治理,组织修建水利设施;

清·黄河筑堤图册(局部)

历史上的黄河改道地图

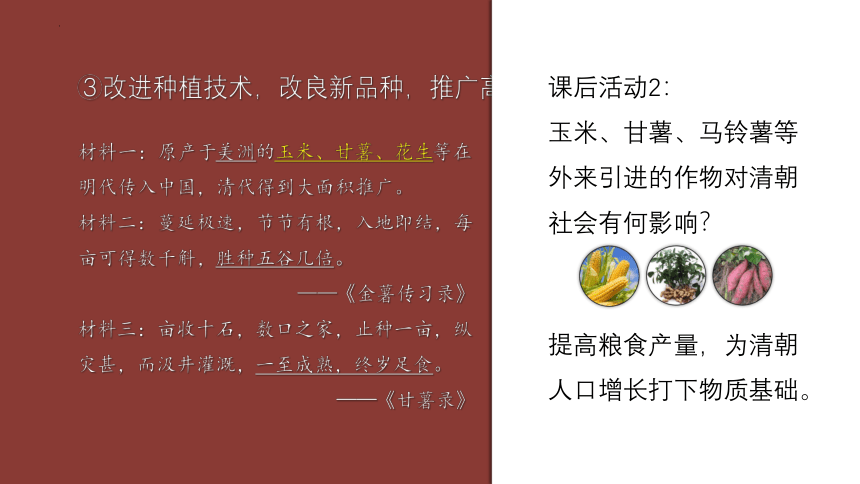

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物,粮食产量提高;

材料一:原产于美洲的玉米、甘薯、花生等在明代传入中国,清代得到大面积推广。

材料二:蔓延极速,节节有根,入地即结,每亩可得数千斛,胜种五谷几倍。

——《金薯传习录》

材料三:亩收十石,数口之家,止种一亩,纵灾甚,而汲井灌溉,一至成熟,终岁足食。

——《甘薯录》

农作物 平均亩产

小麦 约200斤

水稻 约300斤

玉米 约650斤

花生 约700斤

番薯 约1600斤

课后活动2:

玉米、甘薯、马铃薯等外来引进的作物对清朝社会有何影响?

提高粮食产量,为清朝人口增长打下物质基础。

3.影响:

农业生产的发展,①有利于社会的稳定与繁荣;②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

“湖广(今湖南湖北一带)熟,天下足”,言土地广沃,而长江转输便易,非他省比。

——清·杜文澜《古谣谚》

清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语。——P97相关史事

材料一:南京“大账房李扁担、陈草包、李东阳、焦洪兴者,咸各四五百张”织机。

——《申报》(1858年2月16日)

材料二:(制瓷业)民窑二三百,终岁烟火相望,工匠人夫不下数十万。

——唐英《陶事图说》卷二十

材料三:台湾每岁产蔗糖“约六十余万篓,每篓一百七八十斤”。

——选译自黄叔璥《台海使槎录》卷一

材料四:粤省铁炉不下五六十座,煤山木山开挖亦多,佣工者不下数万人。

——《皇朝经世文编》卷五二《请开矿采铸疏》

材料五:苏州机户,类多雇人工织。机户出(资)经营,机匠计工受值。

——雍正十二年《奉宪永禁机匠叫歇碑》

请根据材料并结合教材,说说清代手工业在哪些方面有所发展?

纺织业

制瓷业

制糖业

矿冶业

雇佣关系

1.手工业:

清朝前期,手工业有很大的发展。尤其是在纺织业、制瓷业等方面,品种繁多,产品精良,出现了比较成熟的手工业工场。

清末纺织女工

清代采矿图

江宁织造府所织云锦为皇帝御用

出现了雇佣关系

清代[乾隆]粉彩塑雕像生果品蟹盘

故宫博物院藏

自主探究:根据材料总结概括一下清代商业发展的表现

材料一:清代商品经济的活跃,城市与乡村、地区之间的经济联系进一步加强。许多大城市如北京、南京、苏州、杭州、扬州等更加繁荣。甚至比较偏僻的北方宣化府,也是“市中贾店鳞比”。各地中小市镇也随商业性农业、手工业和商业的发展而兴起,如湖北的汉口镇,河南开封的朱仙镇。由于农产品的商品化得到了相应发展,江南地区的农村市镇更加发展壮大。

材料二:清代出现了不少财力雄厚的富商。如山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等,资财都达到数十万至数百万银两,有的竟“富以千万计”。 ——以上皆摘选自朱绍候等《中国古代史》

2.商业发展的表现

①形成由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,商业市场繁荣;

②形成商帮,拥有雄厚商业资本,对社会经济发展产生很大影响。

工商业市镇代表:吴江县的盛泽镇、湖北的汉口镇

晋商(山西商人):贩运;经营汇兑、放贷和存款;开设票号

徽商(徽州府商人):从事茶叶、粮食、布绸等经营活动

清代晋商行商地图

晋商·乔家大院

凡是麻雀能飞到的地方,就有山西商人。——清代民谚

徽商的贸易范围遍及全国,远至日本、暹罗、东南亚等地,所谓“无徽不成镇”。其中张小泉、王致和、“红顶商人”胡雪岩都是徽商的代表人物。

安徽歙县·徽商故里

清代商帮获取巨额利润,主要仍停留在流通领域和高利贷资本的经营范围,还有不少商人把资本投资于购买土地,或用之于奢侈性消费,这也妨碍了工商业的健康发展。

——朱绍候等《中国古代史》

朝代 汉 隋 唐 宋 元 明 清

人口峰值 0.6亿 0.46亿 0.53亿 1.13亿 1亿 1.5亿 4.3亿

1.背景:

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,明末以来经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。

清初“地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者”,江南地区“人民多遭惨杀,田土尽成丘墟”。——选自《清世祖实录》《明清史料》

材料一:顺治十七年题准:“垦地百顷以上,考试文义优通者以知县用,疏浅者以守备用;垦地二十顷以上,文义优通者以县丞用,疏浅者以百总用。

——《康熙会典》卷八《吏部六》

材料二:清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家财政收入逐渐增加,康熙时期,朝廷每年的财政收入约3000万两白银,最高的年份达到4736万两,……为国家的安定提供了财政上的保证。——P100知识拓展

根据材料并结合课本,说一说清初人口增长的原因有哪些?

2.原因:清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定。

19世纪初,世界10个50万以上的人口的城市,中国就有6个,分别是北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州。

清末北京

清末南京

清末广州

《盛世滋生图》原名《姑苏繁华图》,是清朝宫廷画家徐扬用时24年创作所成,描绘了当时苏州百业兴旺的繁盛景象,反映了清朝的盛世景象。全图长1241厘米,宽39厘米。据统计共绘有人物12000有余,船近400只,桥50余座,店铺200余家,房屋2140余栋,各种商号招牌200余块,涵盖了50多个手工商业。

3.影响:①人地矛盾逐渐突出,造成自然环境破坏和生态恶化;②庞大的人口也造成了社会压力,影响了经济的持续发展。

问题思考:结合材料想一想,人口的快速增长会带来了哪些影响?

中国在18世纪进入了一个繁荣昌盛的时代……它以生产以及内部交易的数额之巨而身居世界诸民族首位。

——谢和耐《中华社会史》

16-18世纪,中国古代最后一个繁荣时期。因为是康熙、雍正、乾隆三位皇帝在位时期,统一多民族国家空前巩固,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。

清代前期的社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口的增长

背景

原因

表现

影响

明末动荡对经济造成严重的破坏

清初统治者重视农业生产

①耕地面积扩大

②兴修水利

③改良新品种,推广高产作物

①有利于社会稳定与繁荣

②推动手工业和商业发展

手工业

商业

有很大的发展,形成手工业工场

①形成全国商业网

②商帮(晋商、徽商)

原因

影响

统治者采取恢复社会经济的措施

人地矛盾突出,环境破坏和生态恶化,影响经济的持续发展

康乾盛世

1.清代中期,苏州织机的总数比明代后期至少增加了7倍,增至12000部以上,总共需要工人6万人,加上管理维修等各道工序,人员合计达到大约10万人。这说明当时( )

A.江南地区手工业迅速发展

B.雇佣关系在纺织业开始出现

C.重农抑商政策的彻底废除

D.男耕女织在江南地区的流行

A

2.明清时期,“汉镇人烟数十里,贾户数千家,(盐)商典库,咸数十处,千樯万舶之所归,货宝奇珍之所聚,洵为九州名镇”。材料反映了明清时期( )

A.君主专制的强化 B.边疆地区的经营开发

C.商品经济的活跃 D.水陆交通的四通八达

3.“清朝人在耕作时首先给耕地合理的施肥,然后把土地翻耕到一定的深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。”材料说明清朝农业发展得益于( )

A.优越的地理环境 B.精耕细作的生产方式

C.统治者的重视 D.高产作物的引进

B

C

4.某历史项目式学习小组找了三幅历史图片,如图所示。由此判断,该项目学习小组研究的主题是( )

A.南方经济的快速发展 B.古代盛世产生的原因

C.清朝商业的繁荣景象 D.清朝前期的经济发展

D

5.下图是画家徐扬于1750年完成的《姑苏繁华图》。下列关于此图所反映的信息,分析正确的是( )

A.此地资本主义工商业非常兴盛

B.唐朝时期,此地出现“苏湖熟,天下足”的谚语

C.此地农业生产的发展促进了城镇的商业繁荣

D.作者是处在社会风气开放且科技文化领先世界的时代

C

6.“1776—1910年间引种玉米的州府的份额增加了46.7%,此期间玉米贡献了中国人口增长的18.7%。”这两个数据说明了( )

A.玉米的引进使我国人口压力有所缓和

B.原产美洲的高产作物玉米开始对外传播

C.我国的粮食结构发生了根本性的变化

D.引种玉米对我国人口和经济增长的作用

7.清嘉庆《汉中府志》记载:“数十年前,山内秋收以粟谷为大宗,粟利不及包谷(玉米),近日遍山漫谷皆包谷矣。”这反映出当时汉中地区( )

A.坚持种植传统作物 B.缓解了粮食短缺危机

C.耕地的利用率降低 D.高产作物种植较广泛

D

D

8.如表反映了1766—1887年清朝总人口、耕地及农业人口人均粮食的情况,对此分析正确的是( )

A.商品经济持续发展 B.社会治理明显改善

C.人地矛盾日益突出 D.人民生活更加富足

年份 总人口/万人 耕地 农村人口人均粮食/斤

总面积/万亩 农夫人均/亩

1766 20000 17000 25.22 1700

1784 30000 25500 16.75 1122

1812 35000 29750 14.94 1012

1887 40000 34000 13.88 855

C

9.题图展示了春秋战国以来中国社会生产力的发展状况。据此推论合理的是( )

A.生产力一直呈现上升趋势 B.经济发展推动国家统一

C.社会稳定有利于经济发展 D.商品经济发展动力不足

C

10.下面的表格为清代1840年前《土地与人口比例变化(单位:亩/人)》,据此判断这一时期( )

A.农业生产发展 B.人地矛盾突出

C.中央集权加强 D.出现盛世局面

年代 土地面积(顷) 人口(人) 每人实得土地

乾隆十八年(1753) 7801142 183678258 4.25

乾隆三十一年(1766) 7807156 208095796 3.75

嘉庆十七年(1812) 7913939 361600600 2.19

道光十三年(1833) 7420000 389942036 1.86

B

11.下面两幅图片反映出清朝前期( )

耕织图(局部) 清朝开荒执照

A.农业生产恢复和发展 B.手工业和商业发展

C.江南已成为鱼米之乡 D.城镇商品经济发展

A

清·徐扬《盛世滋生图》(局部)/辽宁省博物馆藏

古人有言:“衣帛当思织女之寒,食粟当念农夫之苦”,朕惓惓(quán/念念不忘)于此,至深且切也。——康熙帝

农人辛苦劳作以供租赋,不仅工商不及,不肖士大夫亦不及也。

——雍正帝

明朝末年政治腐败,社会动荡对经济造成严重的破坏。

1.原因:

①清初统治者重视农业生产,推行垦荒政策;

②广大劳动人民的辛勤劳动;

2.表现:

①耕地面积不断扩大,边远地区得到开发;

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661) 5493576

康熙二十四年(1685) 6078430

雍正二年(1724) 6837914

乾隆三十一年(1766) 7414495

清朝开荒执照

清初规定垦荒三年内免税,以后改为六年;康熙十二年(1673)重申新垦荒田十年后征税。这一政策刺激了农民垦荒的积极性,使耕地面积迅速增加。

电视剧《天下长河》剧照

康熙帝亲政后,极为重视治河的问题,他把治河、三藩、漕运列为三件头等大事,“书而悬之宫中柱上”以备日夜观看思考。

②兴修水利:对黄河、淮河等及大运河进行治理,组织修建水利设施;

清·黄河筑堤图册(局部)

历史上的黄河改道地图

③改进种植技术,改良新品种,推广高产作物,粮食产量提高;

材料一:原产于美洲的玉米、甘薯、花生等在明代传入中国,清代得到大面积推广。

材料二:蔓延极速,节节有根,入地即结,每亩可得数千斛,胜种五谷几倍。

——《金薯传习录》

材料三:亩收十石,数口之家,止种一亩,纵灾甚,而汲井灌溉,一至成熟,终岁足食。

——《甘薯录》

农作物 平均亩产

小麦 约200斤

水稻 约300斤

玉米 约650斤

花生 约700斤

番薯 约1600斤

课后活动2:

玉米、甘薯、马铃薯等外来引进的作物对清朝社会有何影响?

提高粮食产量,为清朝人口增长打下物质基础。

3.影响:

农业生产的发展,①有利于社会的稳定与繁荣;②对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

“湖广(今湖南湖北一带)熟,天下足”,言土地广沃,而长江转输便易,非他省比。

——清·杜文澜《古谣谚》

清朝中期,江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区,普遍推广玉米、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成了新的商品粮基地,以至于出现了“湖广熟,天下足”的谚语。——P97相关史事

材料一:南京“大账房李扁担、陈草包、李东阳、焦洪兴者,咸各四五百张”织机。

——《申报》(1858年2月16日)

材料二:(制瓷业)民窑二三百,终岁烟火相望,工匠人夫不下数十万。

——唐英《陶事图说》卷二十

材料三:台湾每岁产蔗糖“约六十余万篓,每篓一百七八十斤”。

——选译自黄叔璥《台海使槎录》卷一

材料四:粤省铁炉不下五六十座,煤山木山开挖亦多,佣工者不下数万人。

——《皇朝经世文编》卷五二《请开矿采铸疏》

材料五:苏州机户,类多雇人工织。机户出(资)经营,机匠计工受值。

——雍正十二年《奉宪永禁机匠叫歇碑》

请根据材料并结合教材,说说清代手工业在哪些方面有所发展?

纺织业

制瓷业

制糖业

矿冶业

雇佣关系

1.手工业:

清朝前期,手工业有很大的发展。尤其是在纺织业、制瓷业等方面,品种繁多,产品精良,出现了比较成熟的手工业工场。

清末纺织女工

清代采矿图

江宁织造府所织云锦为皇帝御用

出现了雇佣关系

清代[乾隆]粉彩塑雕像生果品蟹盘

故宫博物院藏

自主探究:根据材料总结概括一下清代商业发展的表现

材料一:清代商品经济的活跃,城市与乡村、地区之间的经济联系进一步加强。许多大城市如北京、南京、苏州、杭州、扬州等更加繁荣。甚至比较偏僻的北方宣化府,也是“市中贾店鳞比”。各地中小市镇也随商业性农业、手工业和商业的发展而兴起,如湖北的汉口镇,河南开封的朱仙镇。由于农产品的商品化得到了相应发展,江南地区的农村市镇更加发展壮大。

材料二:清代出现了不少财力雄厚的富商。如山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等,资财都达到数十万至数百万银两,有的竟“富以千万计”。 ——以上皆摘选自朱绍候等《中国古代史》

2.商业发展的表现

①形成由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,商业市场繁荣;

②形成商帮,拥有雄厚商业资本,对社会经济发展产生很大影响。

工商业市镇代表:吴江县的盛泽镇、湖北的汉口镇

晋商(山西商人):贩运;经营汇兑、放贷和存款;开设票号

徽商(徽州府商人):从事茶叶、粮食、布绸等经营活动

清代晋商行商地图

晋商·乔家大院

凡是麻雀能飞到的地方,就有山西商人。——清代民谚

徽商的贸易范围遍及全国,远至日本、暹罗、东南亚等地,所谓“无徽不成镇”。其中张小泉、王致和、“红顶商人”胡雪岩都是徽商的代表人物。

安徽歙县·徽商故里

清代商帮获取巨额利润,主要仍停留在流通领域和高利贷资本的经营范围,还有不少商人把资本投资于购买土地,或用之于奢侈性消费,这也妨碍了工商业的健康发展。

——朱绍候等《中国古代史》

朝代 汉 隋 唐 宋 元 明 清

人口峰值 0.6亿 0.46亿 0.53亿 1.13亿 1亿 1.5亿 4.3亿

1.背景:

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,明末以来经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。

清初“地土荒芜,有一户之中止存一二人,十亩之田止种一二亩者”,江南地区“人民多遭惨杀,田土尽成丘墟”。——选自《清世祖实录》《明清史料》

材料一:顺治十七年题准:“垦地百顷以上,考试文义优通者以知县用,疏浅者以守备用;垦地二十顷以上,文义优通者以县丞用,疏浅者以百总用。

——《康熙会典》卷八《吏部六》

材料二:清初,统治者注重发展农业和工商业,社会经济得到恢复和发展,国家财政收入逐渐增加,康熙时期,朝廷每年的财政收入约3000万两白银,最高的年份达到4736万两,……为国家的安定提供了财政上的保证。——P100知识拓展

根据材料并结合课本,说一说清初人口增长的原因有哪些?

2.原因:清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定。

19世纪初,世界10个50万以上的人口的城市,中国就有6个,分别是北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州。

清末北京

清末南京

清末广州

《盛世滋生图》原名《姑苏繁华图》,是清朝宫廷画家徐扬用时24年创作所成,描绘了当时苏州百业兴旺的繁盛景象,反映了清朝的盛世景象。全图长1241厘米,宽39厘米。据统计共绘有人物12000有余,船近400只,桥50余座,店铺200余家,房屋2140余栋,各种商号招牌200余块,涵盖了50多个手工商业。

3.影响:①人地矛盾逐渐突出,造成自然环境破坏和生态恶化;②庞大的人口也造成了社会压力,影响了经济的持续发展。

问题思考:结合材料想一想,人口的快速增长会带来了哪些影响?

中国在18世纪进入了一个繁荣昌盛的时代……它以生产以及内部交易的数额之巨而身居世界诸民族首位。

——谢和耐《中华社会史》

16-18世纪,中国古代最后一个繁荣时期。因为是康熙、雍正、乾隆三位皇帝在位时期,统一多民族国家空前巩固,经济繁荣,国力强盛,史称“康乾盛世”。

清代前期的社会经济的发展

农业生产的恢复和发展

手工业和商业的发展

人口的增长

背景

原因

表现

影响

明末动荡对经济造成严重的破坏

清初统治者重视农业生产

①耕地面积扩大

②兴修水利

③改良新品种,推广高产作物

①有利于社会稳定与繁荣

②推动手工业和商业发展

手工业

商业

有很大的发展,形成手工业工场

①形成全国商业网

②商帮(晋商、徽商)

原因

影响

统治者采取恢复社会经济的措施

人地矛盾突出,环境破坏和生态恶化,影响经济的持续发展

康乾盛世

1.清代中期,苏州织机的总数比明代后期至少增加了7倍,增至12000部以上,总共需要工人6万人,加上管理维修等各道工序,人员合计达到大约10万人。这说明当时( )

A.江南地区手工业迅速发展

B.雇佣关系在纺织业开始出现

C.重农抑商政策的彻底废除

D.男耕女织在江南地区的流行

A

2.明清时期,“汉镇人烟数十里,贾户数千家,(盐)商典库,咸数十处,千樯万舶之所归,货宝奇珍之所聚,洵为九州名镇”。材料反映了明清时期( )

A.君主专制的强化 B.边疆地区的经营开发

C.商品经济的活跃 D.水陆交通的四通八达

3.“清朝人在耕作时首先给耕地合理的施肥,然后把土地翻耕到一定的深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。”材料说明清朝农业发展得益于( )

A.优越的地理环境 B.精耕细作的生产方式

C.统治者的重视 D.高产作物的引进

B

C

4.某历史项目式学习小组找了三幅历史图片,如图所示。由此判断,该项目学习小组研究的主题是( )

A.南方经济的快速发展 B.古代盛世产生的原因

C.清朝商业的繁荣景象 D.清朝前期的经济发展

D

5.下图是画家徐扬于1750年完成的《姑苏繁华图》。下列关于此图所反映的信息,分析正确的是( )

A.此地资本主义工商业非常兴盛

B.唐朝时期,此地出现“苏湖熟,天下足”的谚语

C.此地农业生产的发展促进了城镇的商业繁荣

D.作者是处在社会风气开放且科技文化领先世界的时代

C

6.“1776—1910年间引种玉米的州府的份额增加了46.7%,此期间玉米贡献了中国人口增长的18.7%。”这两个数据说明了( )

A.玉米的引进使我国人口压力有所缓和

B.原产美洲的高产作物玉米开始对外传播

C.我国的粮食结构发生了根本性的变化

D.引种玉米对我国人口和经济增长的作用

7.清嘉庆《汉中府志》记载:“数十年前,山内秋收以粟谷为大宗,粟利不及包谷(玉米),近日遍山漫谷皆包谷矣。”这反映出当时汉中地区( )

A.坚持种植传统作物 B.缓解了粮食短缺危机

C.耕地的利用率降低 D.高产作物种植较广泛

D

D

8.如表反映了1766—1887年清朝总人口、耕地及农业人口人均粮食的情况,对此分析正确的是( )

A.商品经济持续发展 B.社会治理明显改善

C.人地矛盾日益突出 D.人民生活更加富足

年份 总人口/万人 耕地 农村人口人均粮食/斤

总面积/万亩 农夫人均/亩

1766 20000 17000 25.22 1700

1784 30000 25500 16.75 1122

1812 35000 29750 14.94 1012

1887 40000 34000 13.88 855

C

9.题图展示了春秋战国以来中国社会生产力的发展状况。据此推论合理的是( )

A.生产力一直呈现上升趋势 B.经济发展推动国家统一

C.社会稳定有利于经济发展 D.商品经济发展动力不足

C

10.下面的表格为清代1840年前《土地与人口比例变化(单位:亩/人)》,据此判断这一时期( )

A.农业生产发展 B.人地矛盾突出

C.中央集权加强 D.出现盛世局面

年代 土地面积(顷) 人口(人) 每人实得土地

乾隆十八年(1753) 7801142 183678258 4.25

乾隆三十一年(1766) 7807156 208095796 3.75

嘉庆十七年(1812) 7913939 361600600 2.19

道光十三年(1833) 7420000 389942036 1.86

B

11.下面两幅图片反映出清朝前期( )

耕织图(局部) 清朝开荒执照

A.农业生产恢复和发展 B.手工业和商业发展

C.江南已成为鱼米之乡 D.城镇商品经济发展

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源