第二单元 官员的选拔与管理 单元卷(含解析) 高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第二单元 官员的选拔与管理 单元卷(含解析) 高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-30 17:29:10 | ||

图片预览

文档简介

官员的选拔与管理

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2023·广东汕尾)英国前首相玛格丽特·撒切尔提到:英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率。“产生的脱节减少到最小”主要是基于 ( )

A.公开考试,择优录取 B.政治中立,职务常任

C.工作隐名,分权制衡 D.严格考核,晋升唯功

2.英国先后在1855年和1870年颁布了两道枢密院命令,初步建立起近代文官制度;美国国会于1883年通过了《美国文官法》,对文官制度进行了改革。英美两国相继建立近代文官制度的主要原因是 ( )

A.政党政治竞争的结果

B.启蒙思想家进行精心设计

C.城市化发展必然趋势

D.大工业时代管理效能需要

3.曹魏时期,选官制把察举和考试结合起来,后来逐渐固定了考试的标准和要求,大体上孝廉侧重于经义,秀才侧重于文采,这在南北朝时期越来越受到重视。这表明当时选官制 ( )

A.改变了乡举里选的选官方式

B.打破了门第观念

C.开启了隋唐科举考试的先声

D.扩大了统治基础

4.明朝言官(又称“谏官”“谏臣”)的设置是为了弹劾而存在的。明代言官主要由都察院御史和六科给事中组成,位卑而权重,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的权力,并且不以言获罪。明朝设置言官

( )

A.利于皇帝加强对官员的控制

B.是厂卫制度的组成部分

C.遏制了专制制度衍生的腐败

D.体现了监察制度的完善

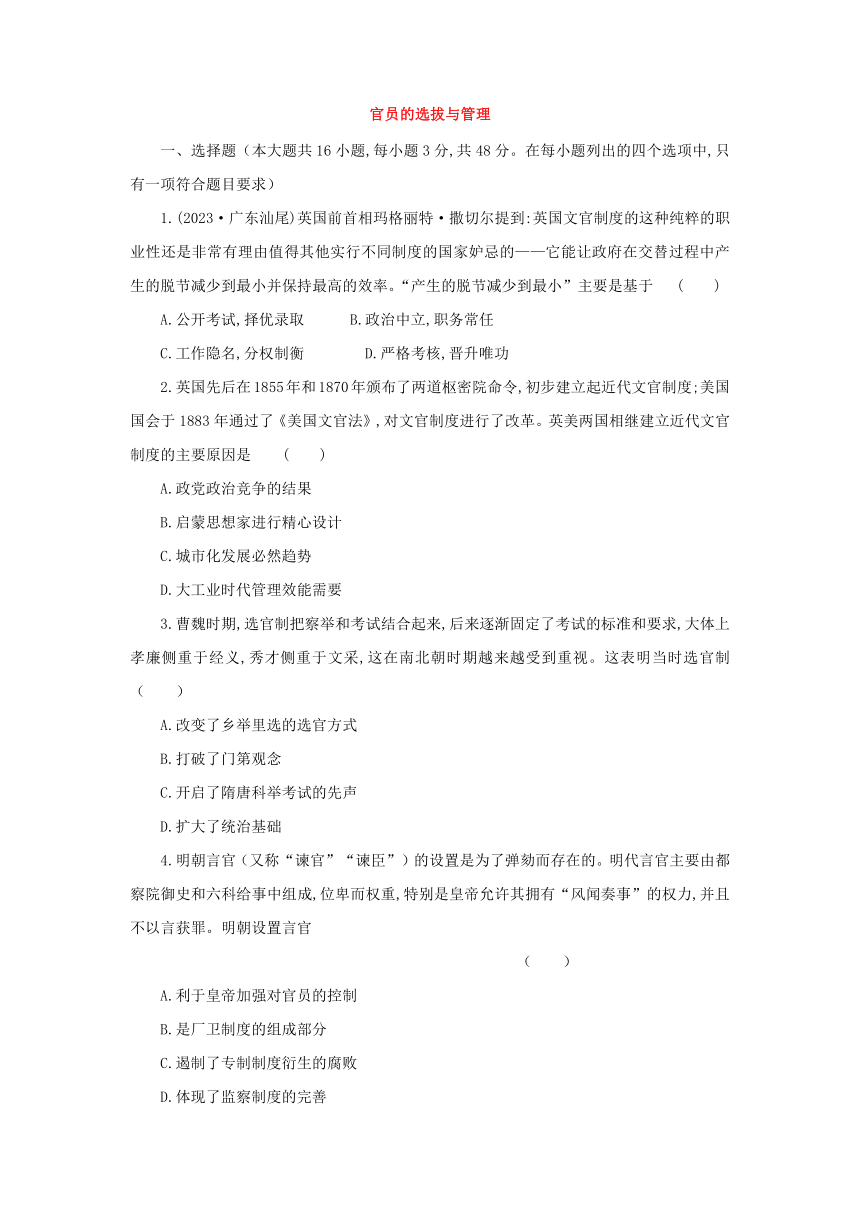

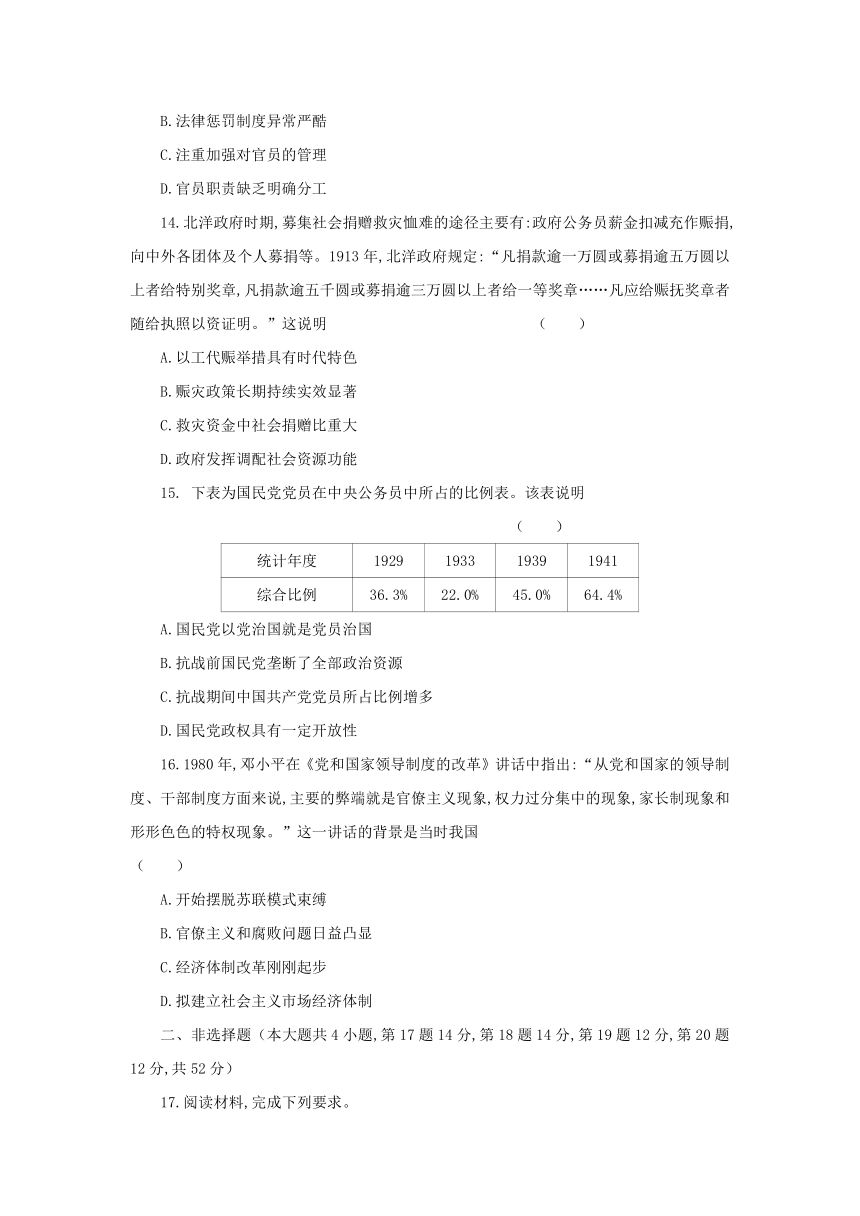

下表为北宋科举取士对比表(摘录),据此可知,宋代科举制

( )

皇帝 太祖 太宗 真宗 仁宗

录取数 118 1 399 1 651 4 255

年平均数 7.9 174.9 127 327

A.构建了平等的政治管理体系

B.大幅度提高了政府行政效率

C.进一步简化了科举选官程序

D.有利于改变传统的政治结构

6.英国“在1855年至1870年的文官制度改革期间……最大胆的举措是借鉴和采用了中国科举制度原则,对英国文官录用制度作出了革命性的变革”,孙中山因此认为“中国的考试制度,就是世界最好的制度”。据此可知,中国科举制度 ( )

A.体现了公正和自由竞争原则

B.以儒家经典作为考试的内容

C.有利于统一知识分子的思想

D.创立于中国古代的隋唐时期

7.据史料记载,战国时期赵国的十三位宰相中,有三位是公子,两位与其他国家的王室有联系,剩下的八位明显与王室无关;秦国的十八位宰相中,其中有十三位是平民出身;魏国十八位宰相的背景较为复杂,但其中至少有九位属寒微之士。据此可推知,战国时期 ( )

A.官僚政治得以确立

B.丞相成为百官之首

C.宗法制度已被废除

D.世官制受到了冲击

8.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代 ( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

9.19世纪50年代,英国进行了文官制度改革,明确其职责是执行当时政府的政策,不得参选议员,不能介入党派活动。之后,欧美其他国家先后建立了文官制度,文官只对法律或法定职权负责,不受政党进退的影响。这一变革 ( )

A.是西方民主制改革的根本

B.阻碍了西方民主政治发展

C.充分体现分权制衡的特征

D.保证了施政措施的连续性

10.1905年以来,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的考试,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身。据此可知,晚清时期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

11.汉初实行上计制度,要求郡国在年终将该地区的经济收支、户口多少、土地面积的数量、耕地增减、自然灾害以及社会治安等状况统一上报到朝廷,作为征收赋税、征发徭役、计划经费开支和制定各种有关政策的依据。这一制度有利于 ( )

A.加强国家治理 B.强化君主专制

C.限制土地兼并 D.解决王国问题

12.在明人叶子奇《草木子》一书中记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明监察制度的实质是 ( )

A.君主专制强化的工具 B.监察百官

C.中央集权加强的产物 D.代天子巡守

13.中国古代在选拔官员上长期推行保任制,即任人者要对被任者的行为承担法律责任,被任者任职后的功过优劣,任人者要与之同赏罚。这说明中国古代 ( )

A.建立了完善的选官制度

B.法律惩罚制度异常严酷

C.注重加强对官员的管理

D.官员职责缺乏明确分工

14.北洋政府时期,募集社会捐赠救灾恤难的途径主要有:政府公务员薪金扣减充作赈捐,向中外各团体及个人募捐等。1913年,北洋政府规定:“凡捐款逾一万圆或募捐逾五万圆以上者给特别奖章,凡捐款逾五千圆或募捐逾三万圆以上者给一等奖章……凡应给赈抚奖章者随给执照以资证明。”这说明 ( )

A.以工代赈举措具有时代特色

B.赈灾政策长期持续实效显著

C.救灾资金中社会捐赠比重大

D.政府发挥调配社会资源功能

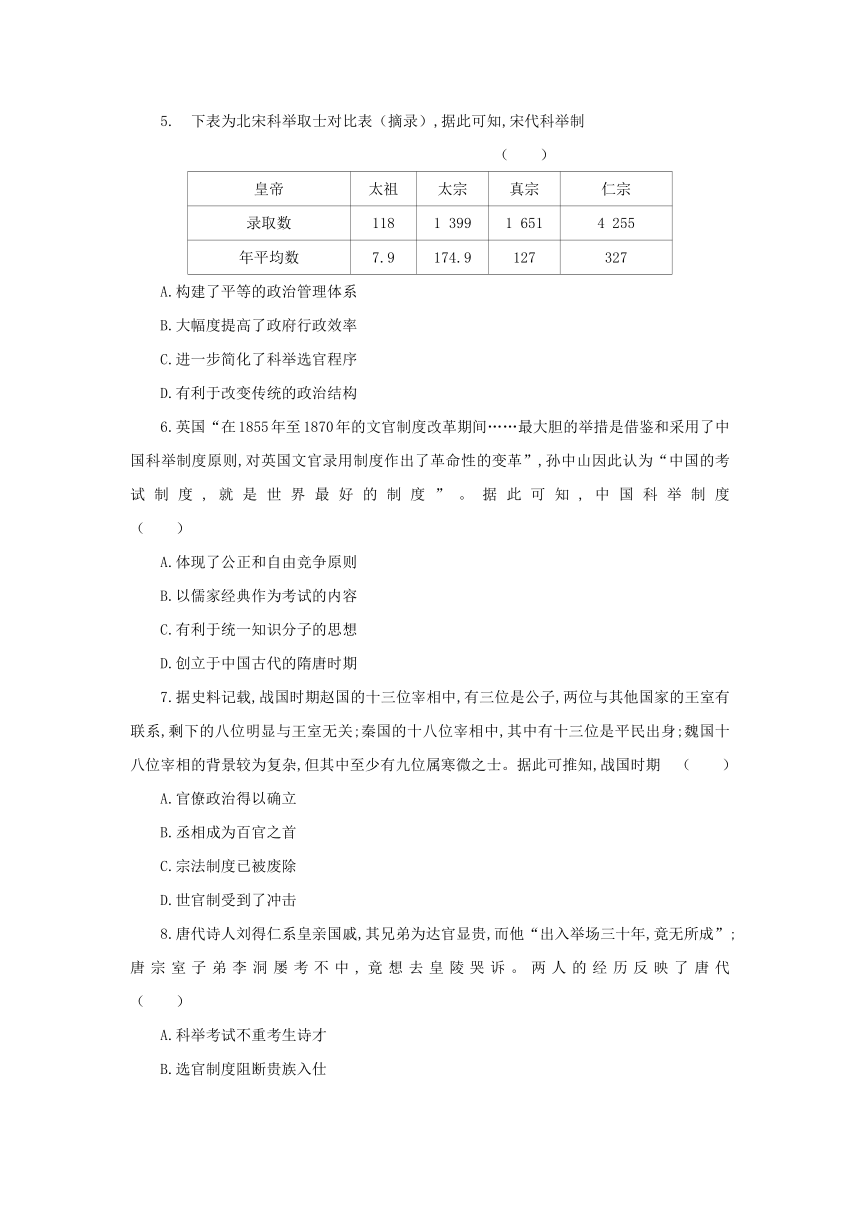

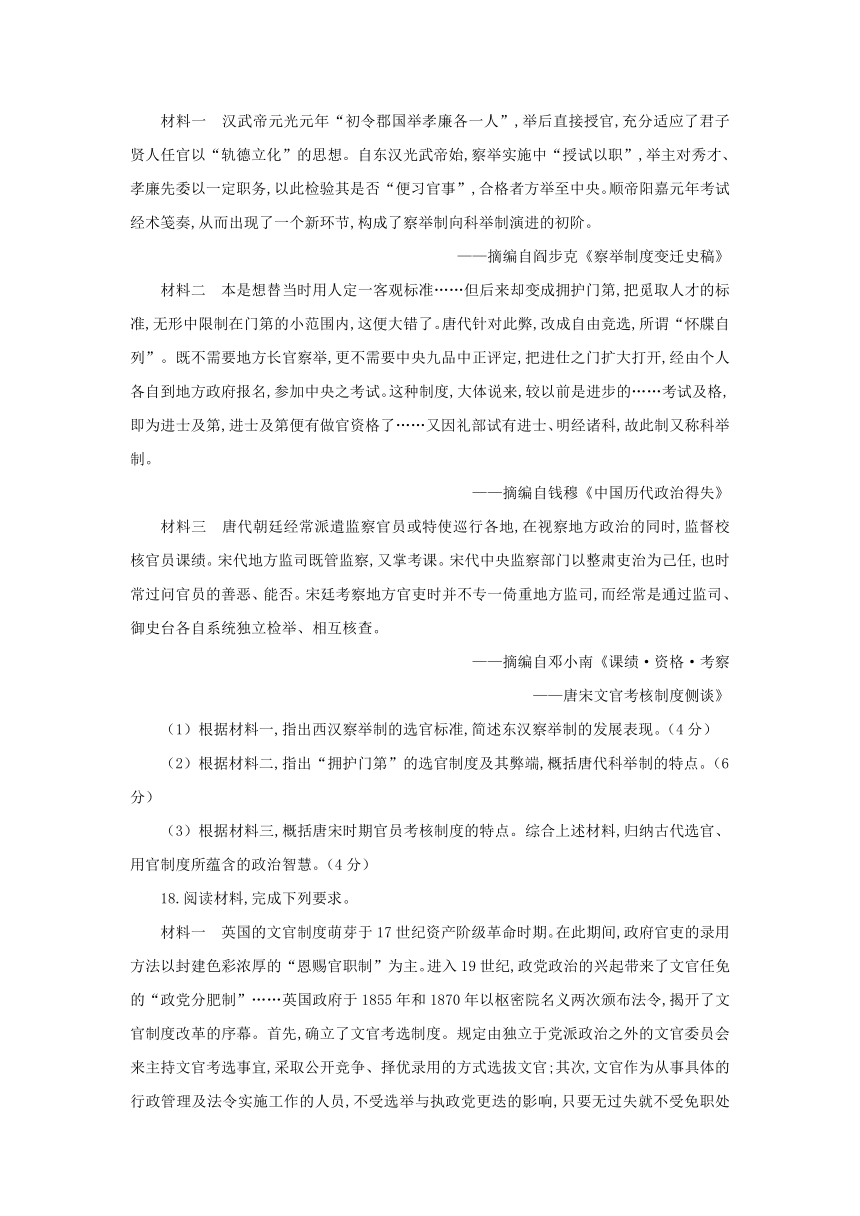

下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表。该表说明

( )

统计年度 1929 1933 1939 1941

综合比例 36.3% 22.0% 45.0% 64.4%

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战前国民党垄断了全部政治资源

C.抗战期间中国共产党党员所占比例增多

D.国民党政权具有一定开放性

16.1980年,邓小平在《党和国家领导制度的改革》讲话中指出:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象和形形色色的特权现象。”这一讲话的背景是当时我国 ( )

A.开始摆脱苏联模式束缚

B.官僚主义和腐败问题日益凸显

C.经济体制改革刚刚起步

D.拟建立社会主义市场经济体制

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……考试及格,即为进士及第,进士及第便有做官资格了……又因礼部试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察

——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)根据材料一,指出西汉察举制的选官标准,简述东汉察举制的发展表现。(4分)

(2)根据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端,概括唐代科举制的特点。(6分)

(3)根据材料三,概括唐宋时期官员考核制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官、用官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。在此期间,政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的“恩赐官职制”为主。进入19世纪,政党政治的兴起带来了文官任免的“政党分肥制”……英国政府于1855年和1870年以枢密院名义两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。首先,确立了文官考选制度。规定由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;其次,文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动。并规定高级文官的考试科目分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代(基础)经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、经典、梵语、外文、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探》

材料二 面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心。1968年,英国政府对文官制度进行新的改革。第一,规定除常务次官外,各部增设一名政策顾问,负责研究部内的长期政策和计划,并保证现有政策的执行。第二,凡新录用的行政级文官须经两年的见习期,在文官学院学习两期为时20周的课程。第一期学经济、法律、公共行政等课程,第二期研究行政制订、财政管理等。三四十岁的文官都要学习决策程序、个人管理技术、电脑使用等课程。第三,变“封闭结构”为“开放结构”,取消“六等级制”,代之以职类为基础的“三类制”,即行政类、专家类、秘书类。第四,完善退休制度,严格掌握养老金的发放,奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者。

——摘编自李治国、宋发清《富尔顿文官改革述论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国两次文官制度改革的社会背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括英国两次文官制度改革的特点及其体现的共同价值取向。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者认为,科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。科举制的废除使绅士群体产生的机制不复存在,这导致了实际和潜在的儒家群体力量的削弱,儒家思想越来越失去民众基础。以废除科举为前提的晚清改革,在某种意义上说是对传统制度体系中儒家成分的否定,同样也是对儒家制度体系的否定。

——摘编自干春松《科举制的衰落和制度化儒家的解体》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:观点明确、史论结合,表述清晰,不能重复材料)(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。(4分)

官员的选拔与管理

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2023·广东汕尾)英国前首相玛格丽特·撒切尔提到:英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率。“产生的脱节减少到最小”主要是基于 ( )

A.公开考试,择优录取 B.政治中立,职务常任

C.工作隐名,分权制衡 D.严格考核,晋升唯功

解析:根据材料“它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率”并结合英国文官制度的史实可知,政治中立和职务常任原则使得英国文官不受政党更迭的影响,能保证政策的稳定性和连续性,故选B项。公开考试,择优录取是文官制度的特点,但是与题意无关,排除A项;工作隐名,分权制衡形成英国文官与政务官的分立,并不能使“产生的脱节减少到最小”,排除C项;严格考核,晋升唯功是文官制度的特点,但与政府更迭无关,并不能使“产生的脱节减少到最小”,排除D项。

答案:B

2.英国先后在1855年和1870年颁布了两道枢密院命令,初步建立起近代文官制度;美国国会于1883年通过了《美国文官法》,对文官制度进行了改革。英美两国相继建立近代文官制度的主要原因是 ( )

A.政党政治竞争的结果

B.启蒙思想家进行精心设计

C.城市化发展必然趋势

D.大工业时代管理效能需要

解析:随着工业革命的开展,资产阶级对于政治的正常运转及民主政治的完善提出了更高的要求,因此推动了文官制度的确立与发展完善,D项正确。

答案:D

3.曹魏时期,选官制把察举和考试结合起来,后来逐渐固定了考试的标准和要求,大体上孝廉侧重于经义,秀才侧重于文采,这在南北朝时期越来越受到重视。这表明当时选官制 ( )

A.改变了乡举里选的选官方式

B.打破了门第观念

C.开启了隋唐科举考试的先声

D.扩大了统治基础

解析:孝廉重经义,秀才重文采,而且采取考试形式,与隋唐科举考试中的明经和进士相符,可见魏晋时期的选官制度开启了隋唐科举考试的先声,C项正确。魏晋时期的选官制度是九品中正制,并未改变乡举里选的选拔方式,排除A项;在九品中正制的推动下,魏晋时期的门第观念更加浓厚,排除B项;材料重在说明选官形式的调整,而非选拔范围的扩大,因此排除D项。

答案:C

4.明朝言官(又称“谏官”“谏臣”)的设置是为了弹劾而存在的。明代言官主要由都察院御史和六科给事中组成,位卑而权重,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的权力,并且不以言获罪。明朝设置言官

( )

A.利于皇帝加强对官员的控制

B.是厂卫制度的组成部分

C.遏制了专制制度衍生的腐败

D.体现了监察制度的完善

解析:根据材料“皇帝允许其拥有‘风闻奏事’的权力,并且不以言获罪”可知,明朝言官的设置有利于皇帝加强对官吏的监管和控制,故A项正确。明朝言官是“谏官”“谏臣”,而“厂卫”是锦衣卫、东厂和西厂等特务组织的合称,故B项错误;言官制度无法遏制专制制度衍生的腐败,故C项错误;D项中“完善”夸大了言官的职能和作用,故排除。

答案:A

下表为北宋科举取士对比表(摘录),据此可知,宋代科举制

( )

皇帝 太祖 太宗 真宗 仁宗

录取数 118 1 399 1 651 4 255

年平均数 7.9 174.9 127 327

A.构建了平等的政治管理体系

B.大幅度提高了政府行政效率

C.进一步简化了科举选官程序

D.有利于改变传统的政治结构

解析:宋代时期,科举录取数和年平均数不断增加,有利于部分社会中下层有能力的读书人进入社会上层,获得施展才智的机会,从而改变传统的政治结构,故D项符合题意。北宋时期,封建等级森严,故A项错误;表格内容无法反映政府行政效率,故B项错误;材料无法反映科举选官程序,且宋代科举制完善,选官程序反而相对烦琐,故C项错误。

答案:D

6.英国“在1855年至1870年的文官制度改革期间……最大胆的举措是借鉴和采用了中国科举制度原则,对英国文官录用制度作出了革命性的变革”,孙中山因此认为“中国的考试制度,就是世界最好的制度”。据此可知,中国科举制度 ( )

A.体现了公正和自由竞争原则

B.以儒家经典作为考试的内容

C.有利于统一知识分子的思想

D.创立于中国古代的隋唐时期

解析:英国借鉴和采用了中国科举制度的原则,其理由是利用这种考试方法选拔官员的制度体现了公正和自由竞争的原则,故选A项。以儒家经典为考试内容是基于维护封建专制统治,不符合资产阶级的治国理念,排除B项;“统一知识分子的思想”不符合思想自由原则,排除C项;高度评价科举制不是基于其出现于隋唐时代,排除D项。

答案:A

7.据史料记载,战国时期赵国的十三位宰相中,有三位是公子,两位与其他国家的王室有联系,剩下的八位明显与王室无关;秦国的十八位宰相中,其中有十三位是平民出身;魏国十八位宰相的背景较为复杂,但其中至少有九位属寒微之士。据此可推知,战国时期 ( )

A.官僚政治得以确立

B.丞相成为百官之首

C.宗法制度已被废除

D.世官制受到了冲击

解析:根据材料信息可知,战国时期出现了寒微之士向上层社会流动的现象,这说明当时世官制受到了冲击,故D项正确。秦朝时官僚政治取代了贵族政治,故A项错误;B项发生在秦朝,排除;C项说法与史实不符。

答案:D

8.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代 ( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

解析:据材料内容可知,刘得仁和李洞虽贵为皇亲国戚或宗室子弟,但他们都未在科举考试中占据优势,一样会面临屡试不中,由此可说明科举考试体现了公平公正的原则,故选D项。诗赋是唐代科举考试的重要内容之一,故排除A项;刘得仁和李洞可以参加科举考试,说明并没有阻断贵族入仕,且科举只是入仕的途径之一,排除B项;材料未涉及贵族特权,事实上唐代宗室可以通过科举以外的其他途径入仕,仍然享有一定特权,排除C项。

答案:D

9.19世纪50年代,英国进行了文官制度改革,明确其职责是执行当时政府的政策,不得参选议员,不能介入党派活动。之后,欧美其他国家先后建立了文官制度,文官只对法律或法定职权负责,不受政党进退的影响。这一变革 ( )

A.是西方民主制改革的根本

B.阻碍了西方民主政治发展

C.充分体现分权制衡的特征

D.保证了施政措施的连续性

解析:依据材料可知,欧美各国先后建立了文官制度,规定了文官的职权与责任,不受政党进退的影响,有利于保证政策措施的连续执行,因此D项正确。西方民主制改革的根本在于权力的分配与制约,材料未体现,A项错误;文官制度的建立有利于民主政治的完善和发展,B项错误;材料强调的是文官制度对施政过程的影响,没有体现权力的制约关系,C项错误。

答案:D

10.1905年以来,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的考试,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身。据此可知,晚清时期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

解析:根据“内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身”可知考试内容发生了重要变化,不再是封建的“八股取士”,故A项正确,B项说法错误;C项与题意无关,排除;1905年科举制被废除,D项错误。

答案:A

11.汉初实行上计制度,要求郡国在年终将该地区的经济收支、户口多少、土地面积的数量、耕地增减、自然灾害以及社会治安等状况统一上报到朝廷,作为征收赋税、征发徭役、计划经费开支和制定各种有关政策的依据。这一制度有利于 ( )

A.加强国家治理 B.强化君主专制

C.限制土地兼并 D.解决王国问题

解析:根据材料“上计制度”的具体内容可知,根据上计制度要求,中央审查各郡国呈送的有关经济收支、户口、田地、社会治安等情况的报告,便于中央了解地方官员的施政情况,有利于加强国家对地方的治理,A项正确。上计制度是中央对地方的管理,不是加强君主专制,B项错误;上计制度并不能限制土地兼并,C项错误;汉武帝时期的“推恩令”削弱了王国势力,基本上解决了王国问题,D项错误。

答案:A

12.在明人叶子奇《草木子》一书中记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明监察制度的实质是 ( )

A.君主专制强化的工具 B.监察百官

C.中央集权加强的产物 D.代天子巡守

解析:材料中提到元世祖用御史来监督中书省和枢密院,从而保证自己权力的运用,因此监察制度是君主专制不断强化的工具,不是中央集权加强的产物,A项正确,C项错误;监察百官是监察制度的内容而不是实质,B项错误;代天子巡守是监察制度的运作方式,不是实质,D项错误。

答案:A

13.中国古代在选拔官员上长期推行保任制,即任人者要对被任者的行为承担法律责任,被任者任职后的功过优劣,任人者要与之同赏罚。这说明中国古代 ( )

A.建立了完善的选官制度

B.法律惩罚制度异常严酷

C.注重加强对官员的管理

D.官员职责缺乏明确分工

解析:保任制所体现的连带责任,有利于防止官员滥用职权和腐败,说明中国古代注重对官员的管理,C项符合题意。保任制无法说明选官制度的完善与否,故A项错误;材料虽体现了“连坐”性,但并不能说明法律惩罚的严酷,故B项错误;保任制无法体现官员的职责是否分明,故D项错误。

答案:C

14.北洋政府时期,募集社会捐赠救灾恤难的途径主要有:政府公务员薪金扣减充作赈捐,向中外各团体及个人募捐等。1913年,北洋政府规定:“凡捐款逾一万圆或募捐逾五万圆以上者给特别奖章,凡捐款逾五千圆或募捐逾三万圆以上者给一等奖章……凡应给赈抚奖章者随给执照以资证明。”这说明 ( )

A.以工代赈举措具有时代特色

B.赈灾政策长期持续实效显著

C.救灾资金中社会捐赠比重大

D.政府发挥调配社会资源功能

解析:从材料来看,民国政府鼓励募捐,对捐款人有额外的表彰,这体现出政府发挥职能,参与社会资源调配,所以D项正确。A项与材料反映的内容无关;从材料中无法看出这一政策的效果,也无法看出捐赠比例问题,故B、C两项错误。

答案:D

下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表。该表说明

( )

统计年度 1929 1933 1939 1941

综合比例 36.3% 22.0% 45.0% 64.4%

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战前国民党垄断了全部政治资源

C.抗战期间中国共产党党员所占比例增多

D.国民党政权具有一定开放性

解析:根据材料来看,抗战以前和抗战开始后国民党党员在中央公务员中所占的比例并不是全部,抗战期间进入该政权体系的其他人士也可能包括其他党派、无党派人士,故D项正确。A、B两项在材料中无法体现;C项与史实不符,抗日战争期间国共第二次合作采取党外合作方式,中国共产党党员不加入国民党。

答案:D

16.1980年,邓小平在《党和国家领导制度的改革》讲话中指出:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象和形形色色的特权现象。”这一讲话的背景是当时我国 ( )

A.开始摆脱苏联模式束缚

B.官僚主义和腐败问题日益凸显

C.经济体制改革刚刚起步

D.拟建立社会主义市场经济体制

解析:这篇讲话是在中共十一届三中全会后,党的思想路线、政治路线、组织路线已经端正,经济体制改革初步启动,政治体制改革经过一段时间的酝酿和准备而迫切需要实施的情况下发表的,故C项正确。

答案:C

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……考试及格,即为进士及第,进士及第便有做官资格了……又因礼部试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察

——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)根据材料一,指出西汉察举制的选官标准,简述东汉察举制的发展表现。(4分)

(2)根据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端,概括唐代科举制的特点。(6分)

(3)根据材料三,概括唐宋时期官员考核制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官、用官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

解析:(1)“标准”根据材料一中“轨德立化”得出以德取人。“表现”根据材料一中“举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否‘便习官事’,合格者方举至中央”得出注重官员的行政能力,增加官员的试用程序;根据材料一中“顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节”得出举荐和考试相结合。(2)“制度”根据材料二中“拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内”得出是九品中正制。“弊端”根据材料二中“把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内”得出限制了选拔人才的范围,使世家大族垄断了选官权。“特点”根据材料二中“经由个人各自到地方政府报名”得出自由报名;根据材料二中“把进仕之门扩大打开”得出选官范围扩大;根据材料二中“考试及格,即为进士及第”得出以考试成绩为主要依据。(3)“特点”根据材料三中“监督校核官员课绩”得出将“课绩”与“监察”紧密结合;根据材料三中“宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查”得出考察方式多途并进。“政治智慧”综合材料,可从多角度考察人才、采取多种途径选拔人才、构建完善的官员考察机制等角度分析总结。

答案:(1)标准:以德取人。表现:注重官员的行政能力;增加官员的试用程序;举荐和考试相结合。

(2)制度:九品中正制。弊端:限制了选拔人才的范围,使世家大族垄断了选官权。特点:自由报名;选官范围扩大;以考试成绩为主要依据。

(3)特点:将“课绩”与“监察”紧密结合;考察方式多途并进。智慧:多角度考察人才;采取多种途径选拔人才;构建完善的官员考察机制。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。在此期间,政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的“恩赐官职制”为主。进入19世纪,政党政治的兴起带来了文官任免的“政党分肥制”……英国政府于1855年和1870年以枢密院名义两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。首先,确立了文官考选制度。规定由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;其次,文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动。并规定高级文官的考试科目分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代(基础)经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、经典、梵语、外文、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探》

材料二 面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心。1968年,英国政府对文官制度进行新的改革。第一,规定除常务次官外,各部增设一名政策顾问,负责研究部内的长期政策和计划,并保证现有政策的执行。第二,凡新录用的行政级文官须经两年的见习期,在文官学院学习两期为时20周的课程。第一期学经济、法律、公共行政等课程,第二期研究行政制订、财政管理等。三四十岁的文官都要学习决策程序、个人管理技术、电脑使用等课程。第三,变“封闭结构”为“开放结构”,取消“六等级制”,代之以职类为基础的“三类制”,即行政类、专家类、秘书类。第四,完善退休制度,严格掌握养老金的发放,奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者。

——摘编自李治国、宋发清《富尔顿文官改革述论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国两次文官制度改革的社会背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括英国两次文官制度改革的特点及其体现的共同价值取向。(6分)

解析:(1)19世纪的改革可分别从历史因素和现实因素分析,历史因素根据“政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的‘恩赐官职制’为主” “政党分肥制”概括归纳;现实因素可分别从19世纪英国的政治、经济、思想方面分析。20世纪的改革分别从历史因素和现实因素分析,历史因素根据“面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心”“行政类、专家类、秘书类”“奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者”概括原有文官制度的弊端;现实因素根据20世纪英国的政治、经济、思想特征分析。(2)19世纪改革的特点根据“公开竞争、择优录用的方式选拔文官”“只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休”“文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动”“必考科目有……5门;选考科目有……11门,任选6门”概括归纳;20世纪改革的特点根据“各部增设一名政策顾问”“凡新录用的……见习期……20周的课程”“开放结构”“奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者”分析概括。根据文官产生的途径以及奖惩措施得出共同的价值取向——公平;根据文官考试和学习科目以及以职类为基础的专业化趋势得出共同的价值取向——效率。

答案:(1)19世纪英国文官制度改革的社会背景——历史因素:中国科举制度的影响;传统文官制度存在弊端,滋生贪腐和效率低下。现实因素:经济上,工业革命后,生产力发展,工业资产阶级壮大,政府职能扩大;政治上,资产阶级代议制民主政治的发展与完善;思想上,民主观念逐渐深入人心。20世纪英国文官制度改革的社会背景——历史因素:原有文官制度存在弊端,忽视专业人才、内部流动性差、工作缺乏积极性和创造性。现实因素:经济上,第三次科技革命的推动,一方面使经济发展越来越依靠新技术手段;另一方面,科技成果日益广泛地应用于政府的日常管理工作;政治上,政府干预扩及社会各个方面、第二次世界大战后英国国际地位下降;思想上,社会管理中越来越重视人的作用。

(2)19世纪英国文官制度改革的特点:公开考试、择优录取;文官常任、政治中立;突出通才。20世纪英国文官制度改革的特点:增设新职位;见习期学习,管理更专业;人才选拔更开放;突出激励机制。共同的价值取向:公平与效率。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者认为,科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。科举制的废除使绅士群体产生的机制不复存在,这导致了实际和潜在的儒家群体力量的削弱,儒家思想越来越失去民众基础。以废除科举为前提的晚清改革,在某种意义上说是对传统制度体系中儒家成分的否定,同样也是对儒家制度体系的否定。

——摘编自干春松《科举制的衰落和制度化儒家的解体》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:观点明确、史论结合,表述清晰,不能重复材料)(12分)

解析:根据材料中的“科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡”可以看出,科举制维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡,据此确定材料观点。联系所学知识进行阐述,可以从科举考试把儒家经典作为考试的主要内容、参加科举考试的士子们不自觉地承担起了儒家文化的传承重任等方面来说明科举考试对于传承儒家思想的作用,最后得出结论。

答案:观点:科举制维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。

评析:该观点有一定的道理。中国古代的科举考试把儒家经典作为考试的主要内容,这种考试制度一方面有利于将熟悉儒家思想的人纳入官僚阶层,从而扩大统治基础,维护封建政治制度的稳定;另一方面,参加科举考试的士子们不自觉地承担起了儒家文化的传承重任,他们不断地对儒家文化进行创造和更新,以适应封建统治的需要,使儒学保持持久的生命力。

结论:科举制度有效地控制着封建社会的主流思想,维护着集权专制时代权力体系和思想价值之间的关系。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。(4分)

解析:第(1)题背景,根据材料一“清末新政……废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等……北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点”并结合所学知识从统治危机、科举改革、新式学堂、留学潮、民国政治等方面分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。第(2)题意义,根据材料二“公务员考试录用制度正式建立……一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液”并结合所学知识从人事制度、人才选拔、干部队伍等方面说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

答案:(1)清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2023·广东汕尾)英国前首相玛格丽特·撒切尔提到:英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率。“产生的脱节减少到最小”主要是基于 ( )

A.公开考试,择优录取 B.政治中立,职务常任

C.工作隐名,分权制衡 D.严格考核,晋升唯功

2.英国先后在1855年和1870年颁布了两道枢密院命令,初步建立起近代文官制度;美国国会于1883年通过了《美国文官法》,对文官制度进行了改革。英美两国相继建立近代文官制度的主要原因是 ( )

A.政党政治竞争的结果

B.启蒙思想家进行精心设计

C.城市化发展必然趋势

D.大工业时代管理效能需要

3.曹魏时期,选官制把察举和考试结合起来,后来逐渐固定了考试的标准和要求,大体上孝廉侧重于经义,秀才侧重于文采,这在南北朝时期越来越受到重视。这表明当时选官制 ( )

A.改变了乡举里选的选官方式

B.打破了门第观念

C.开启了隋唐科举考试的先声

D.扩大了统治基础

4.明朝言官(又称“谏官”“谏臣”)的设置是为了弹劾而存在的。明代言官主要由都察院御史和六科给事中组成,位卑而权重,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的权力,并且不以言获罪。明朝设置言官

( )

A.利于皇帝加强对官员的控制

B.是厂卫制度的组成部分

C.遏制了专制制度衍生的腐败

D.体现了监察制度的完善

下表为北宋科举取士对比表(摘录),据此可知,宋代科举制

( )

皇帝 太祖 太宗 真宗 仁宗

录取数 118 1 399 1 651 4 255

年平均数 7.9 174.9 127 327

A.构建了平等的政治管理体系

B.大幅度提高了政府行政效率

C.进一步简化了科举选官程序

D.有利于改变传统的政治结构

6.英国“在1855年至1870年的文官制度改革期间……最大胆的举措是借鉴和采用了中国科举制度原则,对英国文官录用制度作出了革命性的变革”,孙中山因此认为“中国的考试制度,就是世界最好的制度”。据此可知,中国科举制度 ( )

A.体现了公正和自由竞争原则

B.以儒家经典作为考试的内容

C.有利于统一知识分子的思想

D.创立于中国古代的隋唐时期

7.据史料记载,战国时期赵国的十三位宰相中,有三位是公子,两位与其他国家的王室有联系,剩下的八位明显与王室无关;秦国的十八位宰相中,其中有十三位是平民出身;魏国十八位宰相的背景较为复杂,但其中至少有九位属寒微之士。据此可推知,战国时期 ( )

A.官僚政治得以确立

B.丞相成为百官之首

C.宗法制度已被废除

D.世官制受到了冲击

8.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代 ( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

9.19世纪50年代,英国进行了文官制度改革,明确其职责是执行当时政府的政策,不得参选议员,不能介入党派活动。之后,欧美其他国家先后建立了文官制度,文官只对法律或法定职权负责,不受政党进退的影响。这一变革 ( )

A.是西方民主制改革的根本

B.阻碍了西方民主政治发展

C.充分体现分权制衡的特征

D.保证了施政措施的连续性

10.1905年以来,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的考试,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身。据此可知,晚清时期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

11.汉初实行上计制度,要求郡国在年终将该地区的经济收支、户口多少、土地面积的数量、耕地增减、自然灾害以及社会治安等状况统一上报到朝廷,作为征收赋税、征发徭役、计划经费开支和制定各种有关政策的依据。这一制度有利于 ( )

A.加强国家治理 B.强化君主专制

C.限制土地兼并 D.解决王国问题

12.在明人叶子奇《草木子》一书中记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明监察制度的实质是 ( )

A.君主专制强化的工具 B.监察百官

C.中央集权加强的产物 D.代天子巡守

13.中国古代在选拔官员上长期推行保任制,即任人者要对被任者的行为承担法律责任,被任者任职后的功过优劣,任人者要与之同赏罚。这说明中国古代 ( )

A.建立了完善的选官制度

B.法律惩罚制度异常严酷

C.注重加强对官员的管理

D.官员职责缺乏明确分工

14.北洋政府时期,募集社会捐赠救灾恤难的途径主要有:政府公务员薪金扣减充作赈捐,向中外各团体及个人募捐等。1913年,北洋政府规定:“凡捐款逾一万圆或募捐逾五万圆以上者给特别奖章,凡捐款逾五千圆或募捐逾三万圆以上者给一等奖章……凡应给赈抚奖章者随给执照以资证明。”这说明 ( )

A.以工代赈举措具有时代特色

B.赈灾政策长期持续实效显著

C.救灾资金中社会捐赠比重大

D.政府发挥调配社会资源功能

下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表。该表说明

( )

统计年度 1929 1933 1939 1941

综合比例 36.3% 22.0% 45.0% 64.4%

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战前国民党垄断了全部政治资源

C.抗战期间中国共产党党员所占比例增多

D.国民党政权具有一定开放性

16.1980年,邓小平在《党和国家领导制度的改革》讲话中指出:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象和形形色色的特权现象。”这一讲话的背景是当时我国 ( )

A.开始摆脱苏联模式束缚

B.官僚主义和腐败问题日益凸显

C.经济体制改革刚刚起步

D.拟建立社会主义市场经济体制

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……考试及格,即为进士及第,进士及第便有做官资格了……又因礼部试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察

——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)根据材料一,指出西汉察举制的选官标准,简述东汉察举制的发展表现。(4分)

(2)根据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端,概括唐代科举制的特点。(6分)

(3)根据材料三,概括唐宋时期官员考核制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官、用官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。在此期间,政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的“恩赐官职制”为主。进入19世纪,政党政治的兴起带来了文官任免的“政党分肥制”……英国政府于1855年和1870年以枢密院名义两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。首先,确立了文官考选制度。规定由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;其次,文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动。并规定高级文官的考试科目分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代(基础)经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、经典、梵语、外文、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探》

材料二 面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心。1968年,英国政府对文官制度进行新的改革。第一,规定除常务次官外,各部增设一名政策顾问,负责研究部内的长期政策和计划,并保证现有政策的执行。第二,凡新录用的行政级文官须经两年的见习期,在文官学院学习两期为时20周的课程。第一期学经济、法律、公共行政等课程,第二期研究行政制订、财政管理等。三四十岁的文官都要学习决策程序、个人管理技术、电脑使用等课程。第三,变“封闭结构”为“开放结构”,取消“六等级制”,代之以职类为基础的“三类制”,即行政类、专家类、秘书类。第四,完善退休制度,严格掌握养老金的发放,奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者。

——摘编自李治国、宋发清《富尔顿文官改革述论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国两次文官制度改革的社会背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括英国两次文官制度改革的特点及其体现的共同价值取向。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者认为,科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。科举制的废除使绅士群体产生的机制不复存在,这导致了实际和潜在的儒家群体力量的削弱,儒家思想越来越失去民众基础。以废除科举为前提的晚清改革,在某种意义上说是对传统制度体系中儒家成分的否定,同样也是对儒家制度体系的否定。

——摘编自干春松《科举制的衰落和制度化儒家的解体》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:观点明确、史论结合,表述清晰,不能重复材料)(12分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。(4分)

官员的选拔与管理

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

1.(2023·广东汕尾)英国前首相玛格丽特·撒切尔提到:英国文官制度的这种纯粹的职业性还是非常有理由值得其他实行不同制度的国家妒忌的——它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率。“产生的脱节减少到最小”主要是基于 ( )

A.公开考试,择优录取 B.政治中立,职务常任

C.工作隐名,分权制衡 D.严格考核,晋升唯功

解析:根据材料“它能让政府在交替过程中产生的脱节减少到最小并保持最高的效率”并结合英国文官制度的史实可知,政治中立和职务常任原则使得英国文官不受政党更迭的影响,能保证政策的稳定性和连续性,故选B项。公开考试,择优录取是文官制度的特点,但是与题意无关,排除A项;工作隐名,分权制衡形成英国文官与政务官的分立,并不能使“产生的脱节减少到最小”,排除C项;严格考核,晋升唯功是文官制度的特点,但与政府更迭无关,并不能使“产生的脱节减少到最小”,排除D项。

答案:B

2.英国先后在1855年和1870年颁布了两道枢密院命令,初步建立起近代文官制度;美国国会于1883年通过了《美国文官法》,对文官制度进行了改革。英美两国相继建立近代文官制度的主要原因是 ( )

A.政党政治竞争的结果

B.启蒙思想家进行精心设计

C.城市化发展必然趋势

D.大工业时代管理效能需要

解析:随着工业革命的开展,资产阶级对于政治的正常运转及民主政治的完善提出了更高的要求,因此推动了文官制度的确立与发展完善,D项正确。

答案:D

3.曹魏时期,选官制把察举和考试结合起来,后来逐渐固定了考试的标准和要求,大体上孝廉侧重于经义,秀才侧重于文采,这在南北朝时期越来越受到重视。这表明当时选官制 ( )

A.改变了乡举里选的选官方式

B.打破了门第观念

C.开启了隋唐科举考试的先声

D.扩大了统治基础

解析:孝廉重经义,秀才重文采,而且采取考试形式,与隋唐科举考试中的明经和进士相符,可见魏晋时期的选官制度开启了隋唐科举考试的先声,C项正确。魏晋时期的选官制度是九品中正制,并未改变乡举里选的选拔方式,排除A项;在九品中正制的推动下,魏晋时期的门第观念更加浓厚,排除B项;材料重在说明选官形式的调整,而非选拔范围的扩大,因此排除D项。

答案:C

4.明朝言官(又称“谏官”“谏臣”)的设置是为了弹劾而存在的。明代言官主要由都察院御史和六科给事中组成,位卑而权重,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的权力,并且不以言获罪。明朝设置言官

( )

A.利于皇帝加强对官员的控制

B.是厂卫制度的组成部分

C.遏制了专制制度衍生的腐败

D.体现了监察制度的完善

解析:根据材料“皇帝允许其拥有‘风闻奏事’的权力,并且不以言获罪”可知,明朝言官的设置有利于皇帝加强对官吏的监管和控制,故A项正确。明朝言官是“谏官”“谏臣”,而“厂卫”是锦衣卫、东厂和西厂等特务组织的合称,故B项错误;言官制度无法遏制专制制度衍生的腐败,故C项错误;D项中“完善”夸大了言官的职能和作用,故排除。

答案:A

下表为北宋科举取士对比表(摘录),据此可知,宋代科举制

( )

皇帝 太祖 太宗 真宗 仁宗

录取数 118 1 399 1 651 4 255

年平均数 7.9 174.9 127 327

A.构建了平等的政治管理体系

B.大幅度提高了政府行政效率

C.进一步简化了科举选官程序

D.有利于改变传统的政治结构

解析:宋代时期,科举录取数和年平均数不断增加,有利于部分社会中下层有能力的读书人进入社会上层,获得施展才智的机会,从而改变传统的政治结构,故D项符合题意。北宋时期,封建等级森严,故A项错误;表格内容无法反映政府行政效率,故B项错误;材料无法反映科举选官程序,且宋代科举制完善,选官程序反而相对烦琐,故C项错误。

答案:D

6.英国“在1855年至1870年的文官制度改革期间……最大胆的举措是借鉴和采用了中国科举制度原则,对英国文官录用制度作出了革命性的变革”,孙中山因此认为“中国的考试制度,就是世界最好的制度”。据此可知,中国科举制度 ( )

A.体现了公正和自由竞争原则

B.以儒家经典作为考试的内容

C.有利于统一知识分子的思想

D.创立于中国古代的隋唐时期

解析:英国借鉴和采用了中国科举制度的原则,其理由是利用这种考试方法选拔官员的制度体现了公正和自由竞争的原则,故选A项。以儒家经典为考试内容是基于维护封建专制统治,不符合资产阶级的治国理念,排除B项;“统一知识分子的思想”不符合思想自由原则,排除C项;高度评价科举制不是基于其出现于隋唐时代,排除D项。

答案:A

7.据史料记载,战国时期赵国的十三位宰相中,有三位是公子,两位与其他国家的王室有联系,剩下的八位明显与王室无关;秦国的十八位宰相中,其中有十三位是平民出身;魏国十八位宰相的背景较为复杂,但其中至少有九位属寒微之士。据此可推知,战国时期 ( )

A.官僚政治得以确立

B.丞相成为百官之首

C.宗法制度已被废除

D.世官制受到了冲击

解析:根据材料信息可知,战国时期出现了寒微之士向上层社会流动的现象,这说明当时世官制受到了冲击,故D项正确。秦朝时官僚政治取代了贵族政治,故A项错误;B项发生在秦朝,排除;C项说法与史实不符。

答案:D

8.唐代诗人刘得仁系皇亲国戚,其兄弟为达官显贵,而他“出入举场三十年,竟无所成”;唐宗室子弟李洞屡考不中,竟想去皇陵哭诉。两人的经历反映了唐代 ( )

A.科举考试不重考生诗才

B.选官制度阻断贵族入仕

C.中央政府剥夺宗室特权

D.科举取士体现公平公正

解析:据材料内容可知,刘得仁和李洞虽贵为皇亲国戚或宗室子弟,但他们都未在科举考试中占据优势,一样会面临屡试不中,由此可说明科举考试体现了公平公正的原则,故选D项。诗赋是唐代科举考试的重要内容之一,故排除A项;刘得仁和李洞可以参加科举考试,说明并没有阻断贵族入仕,且科举只是入仕的途径之一,排除B项;材料未涉及贵族特权,事实上唐代宗室可以通过科举以外的其他途径入仕,仍然享有一定特权,排除C项。

答案:D

9.19世纪50年代,英国进行了文官制度改革,明确其职责是执行当时政府的政策,不得参选议员,不能介入党派活动。之后,欧美其他国家先后建立了文官制度,文官只对法律或法定职权负责,不受政党进退的影响。这一变革 ( )

A.是西方民主制改革的根本

B.阻碍了西方民主政治发展

C.充分体现分权制衡的特征

D.保证了施政措施的连续性

解析:依据材料可知,欧美各国先后建立了文官制度,规定了文官的职权与责任,不受政党进退的影响,有利于保证政策措施的连续执行,因此D项正确。西方民主制改革的根本在于权力的分配与制约,材料未体现,A项错误;文官制度的建立有利于民主政治的完善和发展,B项错误;材料强调的是文官制度对施政过程的影响,没有体现权力的制约关系,C项错误。

答案:D

10.1905年以来,清政府陆续举办了几届旨在选拔、任用归国留学生的考试,内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身。据此可知,晚清时期 ( )

A.选官出现从重八股到重科学变迁

B.封建正统思想仍然左右政治生活

C.新人才选拔体系受到留学生推崇

D.科举制依然存在并且发挥着作用

解析:根据“内容涉及工程、机械、理化、医学等,部分应试者获得相应功名出身”可知考试内容发生了重要变化,不再是封建的“八股取士”,故A项正确,B项说法错误;C项与题意无关,排除;1905年科举制被废除,D项错误。

答案:A

11.汉初实行上计制度,要求郡国在年终将该地区的经济收支、户口多少、土地面积的数量、耕地增减、自然灾害以及社会治安等状况统一上报到朝廷,作为征收赋税、征发徭役、计划经费开支和制定各种有关政策的依据。这一制度有利于 ( )

A.加强国家治理 B.强化君主专制

C.限制土地兼并 D.解决王国问题

解析:根据材料“上计制度”的具体内容可知,根据上计制度要求,中央审查各郡国呈送的有关经济收支、户口、田地、社会治安等情况的报告,便于中央了解地方官员的施政情况,有利于加强国家对地方的治理,A项正确。上计制度是中央对地方的管理,不是加强君主专制,B项错误;上计制度并不能限制土地兼并,C项错误;汉武帝时期的“推恩令”削弱了王国势力,基本上解决了王国问题,D项错误。

答案:A

12.在明人叶子奇《草木子》一书中记载,元世祖忽必烈有一个说法:管行政的中书省是我的左手,管军事的枢密院是我的右手,管监察的御史官是我用来医治这两手的。这说明监察制度的实质是 ( )

A.君主专制强化的工具 B.监察百官

C.中央集权加强的产物 D.代天子巡守

解析:材料中提到元世祖用御史来监督中书省和枢密院,从而保证自己权力的运用,因此监察制度是君主专制不断强化的工具,不是中央集权加强的产物,A项正确,C项错误;监察百官是监察制度的内容而不是实质,B项错误;代天子巡守是监察制度的运作方式,不是实质,D项错误。

答案:A

13.中国古代在选拔官员上长期推行保任制,即任人者要对被任者的行为承担法律责任,被任者任职后的功过优劣,任人者要与之同赏罚。这说明中国古代 ( )

A.建立了完善的选官制度

B.法律惩罚制度异常严酷

C.注重加强对官员的管理

D.官员职责缺乏明确分工

解析:保任制所体现的连带责任,有利于防止官员滥用职权和腐败,说明中国古代注重对官员的管理,C项符合题意。保任制无法说明选官制度的完善与否,故A项错误;材料虽体现了“连坐”性,但并不能说明法律惩罚的严酷,故B项错误;保任制无法体现官员的职责是否分明,故D项错误。

答案:C

14.北洋政府时期,募集社会捐赠救灾恤难的途径主要有:政府公务员薪金扣减充作赈捐,向中外各团体及个人募捐等。1913年,北洋政府规定:“凡捐款逾一万圆或募捐逾五万圆以上者给特别奖章,凡捐款逾五千圆或募捐逾三万圆以上者给一等奖章……凡应给赈抚奖章者随给执照以资证明。”这说明 ( )

A.以工代赈举措具有时代特色

B.赈灾政策长期持续实效显著

C.救灾资金中社会捐赠比重大

D.政府发挥调配社会资源功能

解析:从材料来看,民国政府鼓励募捐,对捐款人有额外的表彰,这体现出政府发挥职能,参与社会资源调配,所以D项正确。A项与材料反映的内容无关;从材料中无法看出这一政策的效果,也无法看出捐赠比例问题,故B、C两项错误。

答案:D

下表为国民党党员在中央公务员中所占的比例表。该表说明

( )

统计年度 1929 1933 1939 1941

综合比例 36.3% 22.0% 45.0% 64.4%

A.国民党以党治国就是党员治国

B.抗战前国民党垄断了全部政治资源

C.抗战期间中国共产党党员所占比例增多

D.国民党政权具有一定开放性

解析:根据材料来看,抗战以前和抗战开始后国民党党员在中央公务员中所占的比例并不是全部,抗战期间进入该政权体系的其他人士也可能包括其他党派、无党派人士,故D项正确。A、B两项在材料中无法体现;C项与史实不符,抗日战争期间国共第二次合作采取党外合作方式,中国共产党党员不加入国民党。

答案:D

16.1980年,邓小平在《党和国家领导制度的改革》讲话中指出:“从党和国家的领导制度、干部制度方面来说,主要的弊端就是官僚主义现象,权力过分集中的现象,家长制现象和形形色色的特权现象。”这一讲话的背景是当时我国 ( )

A.开始摆脱苏联模式束缚

B.官僚主义和腐败问题日益凸显

C.经济体制改革刚刚起步

D.拟建立社会主义市场经济体制

解析:这篇讲话是在中共十一届三中全会后,党的思想路线、政治路线、组织路线已经端正,经济体制改革初步启动,政治体制改革经过一段时间的酝酿和准备而迫切需要实施的情况下发表的,故C项正确。

答案:C

二、非选择题(本大题共4小题,第17题14分,第18题14分,第19题12分,第20题12分,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这种制度,大体说来,较以前是进步的……考试及格,即为进士及第,进士及第便有做官资格了……又因礼部试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察

——唐宋文官考核制度侧谈》

(1)根据材料一,指出西汉察举制的选官标准,简述东汉察举制的发展表现。(4分)

(2)根据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端,概括唐代科举制的特点。(6分)

(3)根据材料三,概括唐宋时期官员考核制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官、用官制度所蕴含的政治智慧。(4分)

解析:(1)“标准”根据材料一中“轨德立化”得出以德取人。“表现”根据材料一中“举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否‘便习官事’,合格者方举至中央”得出注重官员的行政能力,增加官员的试用程序;根据材料一中“顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节”得出举荐和考试相结合。(2)“制度”根据材料二中“拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内”得出是九品中正制。“弊端”根据材料二中“把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内”得出限制了选拔人才的范围,使世家大族垄断了选官权。“特点”根据材料二中“经由个人各自到地方政府报名”得出自由报名;根据材料二中“把进仕之门扩大打开”得出选官范围扩大;根据材料二中“考试及格,即为进士及第”得出以考试成绩为主要依据。(3)“特点”根据材料三中“监督校核官员课绩”得出将“课绩”与“监察”紧密结合;根据材料三中“宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查”得出考察方式多途并进。“政治智慧”综合材料,可从多角度考察人才、采取多种途径选拔人才、构建完善的官员考察机制等角度分析总结。

答案:(1)标准:以德取人。表现:注重官员的行政能力;增加官员的试用程序;举荐和考试相结合。

(2)制度:九品中正制。弊端:限制了选拔人才的范围,使世家大族垄断了选官权。特点:自由报名;选官范围扩大;以考试成绩为主要依据。

(3)特点:将“课绩”与“监察”紧密结合;考察方式多途并进。智慧:多角度考察人才;采取多种途径选拔人才;构建完善的官员考察机制。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的文官制度萌芽于17世纪资产阶级革命时期。在此期间,政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的“恩赐官职制”为主。进入19世纪,政党政治的兴起带来了文官任免的“政党分肥制”……英国政府于1855年和1870年以枢密院名义两次颁布法令,揭开了文官制度改革的序幕。首先,确立了文官考选制度。规定由独立于党派政治之外的文官委员会来主持文官考选事宜,采取公开竞争、择优录用的方式选拔文官;其次,文官作为从事具体的行政管理及法令实施工作的人员,不受选举与执政党更迭的影响,只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休。文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动。并规定高级文官的考试科目分为必考科目和选考科目两种:必考科目有作文、英语、现代(基础)经济、普通科学、辅助文字等5门;选考科目有文学、历史、哲学、经济、法律、经典、梵语、外文、政治、数学和自然科学等11门,任选6门。

——摘编自范文超《英国文官任用制度变迁初探》

材料二 面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心。1968年,英国政府对文官制度进行新的改革。第一,规定除常务次官外,各部增设一名政策顾问,负责研究部内的长期政策和计划,并保证现有政策的执行。第二,凡新录用的行政级文官须经两年的见习期,在文官学院学习两期为时20周的课程。第一期学经济、法律、公共行政等课程,第二期研究行政制订、财政管理等。三四十岁的文官都要学习决策程序、个人管理技术、电脑使用等课程。第三,变“封闭结构”为“开放结构”,取消“六等级制”,代之以职类为基础的“三类制”,即行政类、专家类、秘书类。第四,完善退休制度,严格掌握养老金的发放,奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者。

——摘编自李治国、宋发清《富尔顿文官改革述论》

(1)根据材料并结合所学知识,分析英国两次文官制度改革的社会背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分别概括英国两次文官制度改革的特点及其体现的共同价值取向。(6分)

解析:(1)19世纪的改革可分别从历史因素和现实因素分析,历史因素根据“政府官吏的录用方法以封建色彩浓厚的‘恩赐官职制’为主” “政党分肥制”概括归纳;现实因素可分别从19世纪英国的政治、经济、思想方面分析。20世纪的改革分别从历史因素和现实因素分析,历史因素根据“面对新的时代要求,建立于100年前的传统文官制度显得力不从心”“行政类、专家类、秘书类”“奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者”概括原有文官制度的弊端;现实因素根据20世纪英国的政治、经济、思想特征分析。(2)19世纪改革的特点根据“公开竞争、择优录用的方式选拔文官”“只要无过失就不受免职处分,可一直工作至退休”“文官不得参加政治活动,不得兼任议员或政务官员,不得参加政党和营利性经济活动”“必考科目有……5门;选考科目有……11门,任选6门”概括归纳;20世纪改革的特点根据“各部增设一名政策顾问”“凡新录用的……见习期……20周的课程”“开放结构”“奖励功绩优异者,惩处功绩不佳者”分析概括。根据文官产生的途径以及奖惩措施得出共同的价值取向——公平;根据文官考试和学习科目以及以职类为基础的专业化趋势得出共同的价值取向——效率。

答案:(1)19世纪英国文官制度改革的社会背景——历史因素:中国科举制度的影响;传统文官制度存在弊端,滋生贪腐和效率低下。现实因素:经济上,工业革命后,生产力发展,工业资产阶级壮大,政府职能扩大;政治上,资产阶级代议制民主政治的发展与完善;思想上,民主观念逐渐深入人心。20世纪英国文官制度改革的社会背景——历史因素:原有文官制度存在弊端,忽视专业人才、内部流动性差、工作缺乏积极性和创造性。现实因素:经济上,第三次科技革命的推动,一方面使经济发展越来越依靠新技术手段;另一方面,科技成果日益广泛地应用于政府的日常管理工作;政治上,政府干预扩及社会各个方面、第二次世界大战后英国国际地位下降;思想上,社会管理中越来越重视人的作用。

(2)19世纪英国文官制度改革的特点:公开考试、择优录取;文官常任、政治中立;突出通才。20世纪英国文官制度改革的特点:增设新职位;见习期学习,管理更专业;人才选拔更开放;突出激励机制。共同的价值取向:公平与效率。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者认为,科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。科举制的废除使绅士群体产生的机制不复存在,这导致了实际和潜在的儒家群体力量的削弱,儒家思想越来越失去民众基础。以废除科举为前提的晚清改革,在某种意义上说是对传统制度体系中儒家成分的否定,同样也是对儒家制度体系的否定。

——摘编自干春松《科举制的衰落和制度化儒家的解体》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:观点明确、史论结合,表述清晰,不能重复材料)(12分)

解析:根据材料中的“科举制度是制度化儒家的核心和枢纽,维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡”可以看出,科举制维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡,据此确定材料观点。联系所学知识进行阐述,可以从科举考试把儒家经典作为考试的主要内容、参加科举考试的士子们不自觉地承担起了儒家文化的传承重任等方面来说明科举考试对于传承儒家思想的作用,最后得出结论。

答案:观点:科举制维系着儒家的文化价值和传统的制度体系之间的平衡。

评析:该观点有一定的道理。中国古代的科举考试把儒家经典作为考试的主要内容,这种考试制度一方面有利于将熟悉儒家思想的人纳入官僚阶层,从而扩大统治基础,维护封建政治制度的稳定;另一方面,参加科举考试的士子们不自觉地承担起了儒家文化的传承重任,他们不断地对儒家文化进行创造和更新,以适应封建统治的需要,使儒学保持持久的生命力。

结论:科举制度有效地控制着封建社会的主流思想,维护着集权专制时代权力体系和思想价值之间的关系。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以1994年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施20年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘编自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。(4分)

解析:第(1)题背景,根据材料一“清末新政……废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等……北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点”并结合所学知识从统治危机、科举改革、新式学堂、留学潮、民国政治等方面分析20世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。第(2)题意义,根据材料二“公务员考试录用制度正式建立……一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液”并结合所学知识从人事制度、人才选拔、干部队伍等方面说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

答案:(1)清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理