山东省枣庄市第三中学2023—2024学年高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省枣庄市第三中学2023—2024学年高二下学期期中考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-30 19:07:44 | ||

图片预览

文档简介

枣庄三中2023~2024学年度高二年级期中质量检测考试

历史试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试用时90分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡和答题纸规定的地方。

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

注意事项:第Ⅰ卷共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

1.武术是中国传统的体育项目。下表中体现了中华武术蕴含的独特魅力,由此可知中华武术( )

技击观 以静制动、以柔克刚、后发先制、性命双修

健身观 形神合一、内外兼修、内养性情、外练筋骨

意境观 形意统合、形神兼备、天人合一、物我两忘

抱拳礼 右手握拳,寓意尚武;左手掩拳,寓意崇德

A.根植于传统佛道思想 B.决定国人精神品格的形成

C.浸润着传统文化理念 D.凸显礼仪教化与伦理秩序

2.古代典籍中的“中国”既是一个地域概念,也是一个文化概念、政治概念、民族概念。下面文献中“中国”的含义与其他不同的是( )

材料 内容 出处

甲 余其宅兹中国,自兹义民 (西周)何尊铭文

乙 中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移 《礼记·王制》

丙 秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之 《史记·秦本纪》

丁 所以为中国者,以礼仪也。所谓夷狄者,无礼仪也。岂系于地哉? (唐)皇甫浞《东晋元魏正闰论》

A.丁 B.丙 C.乙 D.甲

3.新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。在此基础上,出现了黄帝、炎帝等大型部落,两大部落又进一步结合成为炎黄部落联盟,黄帝和炎帝被后世尊为华夏始祖。材料意在说明( )

A.华夏认同观念形成 B.早期国家雏形产生

C.中原文明占据主导 D.多元一体发展趋势

4.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

选项 史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国,也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近,并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

D 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜臿(掘土农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

5.春秋战国几百年间,所谓“先秦游士无宗国”的局面形成,下表内容是史籍中明确记有出生宗国和活动国的著名人物统计情况(部分)。这从侧面反映出,春秋战国时期( )

人物 孙武 伍子胥 吴起 公孙(商)鞅 张仪 吕不韦 李斯

宗国 齐 楚 卫 卫 魏 卫 楚

主要活动国 吴 吴 楚 秦 秦 秦 秦

A.户籍制度尚未确立 B.士阶层队伍日益壮大

C.诸侯国努力招揽人才 D.贵族政治趋向瓦解

6.战国时期,道家学派衍生出了吸收儒、墨、阴阳等学派思想的黄老之学;韩非子借鉴了儒家的三纲,吸收了道家的君人南面之术;《吕氏春秋》融合了各家之长,是杂家学派的代表作品。上述现象( )

A.体现了华夏认同观念不断增强 B.适应了统治者富国强兵的需要

C.反映了分裂中孕育统一的趋势 D.表明了社会各阶层间流动加速

7.在完成统一后,秦始皇强行迁徙天下豪富十二万户至咸阳。秦朝还曾经向丽邑(今陕西临潼)移民三万户,向云阳(今陕西淳化)移民五万户,向北河(今内蒙古中部)、榆中(今陕西北部)移民三万户。其做法旨在( )

A.解决人口不平衡的现状 B.增强关中地区经济活力

C.巩固国家政治统一 D.促进边疆地区开发

8.刘邦立汉以后重建封建制度,陆续分封诸侯王和列侯,然而汉代郡县与封国并行的“双轨体制”

只施行于关东地区,在关西地区则采取全面郡县的一元统治体制。统治者旨在( )

A.吸取秦朝灭亡的经验教训 B.构建中央优势的区域格局

C.贯彻因俗而治政策 D.健全地方行政体系

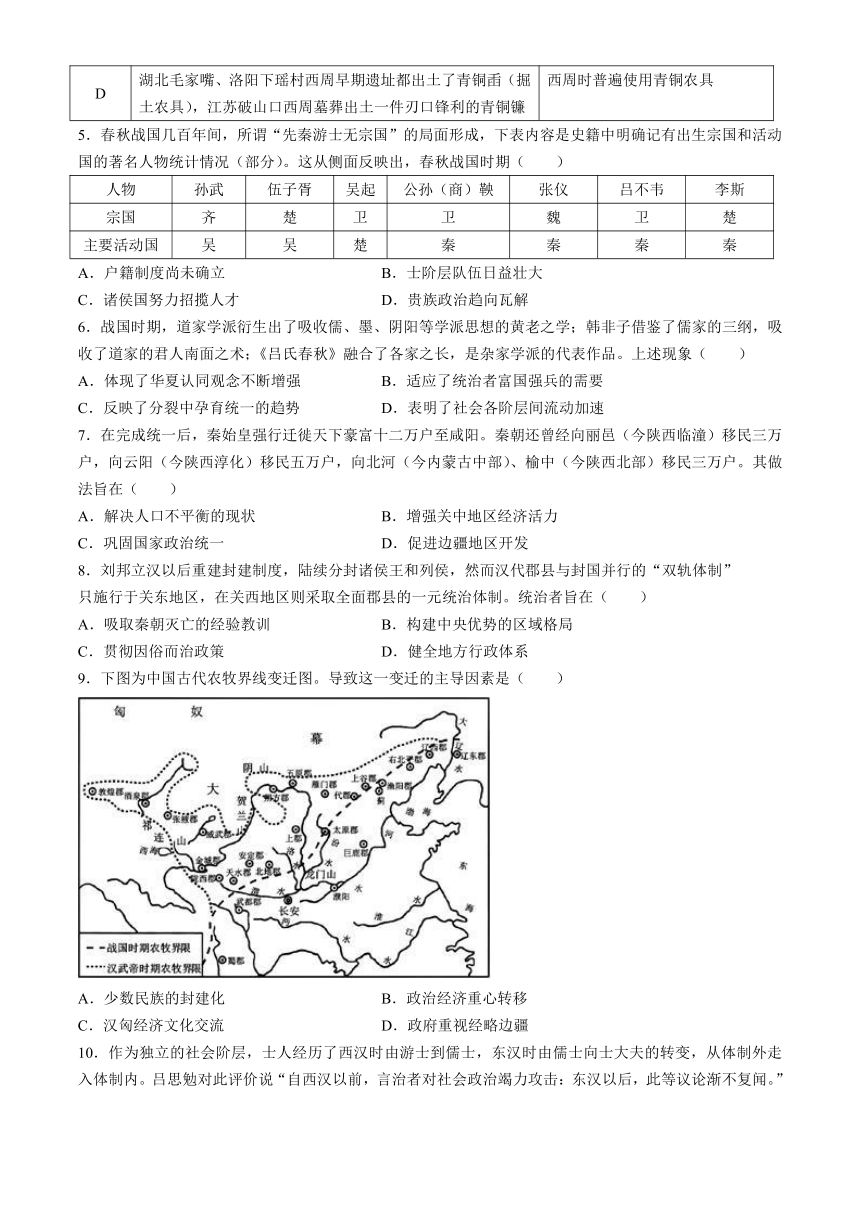

9.下图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.少数民族的封建化 B.政治经济重心转移

C.汉匈经济文化交流 D.政府重视经略边疆

10.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对社会政治竭力攻击:东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了( )

A.士人参政意识持续提升 B.社会治理机制日渐完善

C.以文教治天下成为共识 D.儒家政治伦理趋向强化

11.先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

A.政治衰颓的时代景象 B.戒奢尚俭的社会风气

C.重农崇耕的思想观念 D.豪强势重的政治现实

12.下表为某学习小组在进行研究性学习时收集的资料。据此判断他们研究的主题应是( )

记述 出处

楚庄王问政申叔时,申叔时“教之春秋,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮。 《国语·楚语上》

(刘渊,字元海,十六国汉赵开国者,匈奴人)幼好学,尤好《春秋左氏传》、《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》、诸子,无不综览。” 《晋书·刘元海载记》

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。” 《资治通鉴》

A.儒家思想的传播 B.政治制度的创新

C.社会教化的功能 D.华夏认同的演进

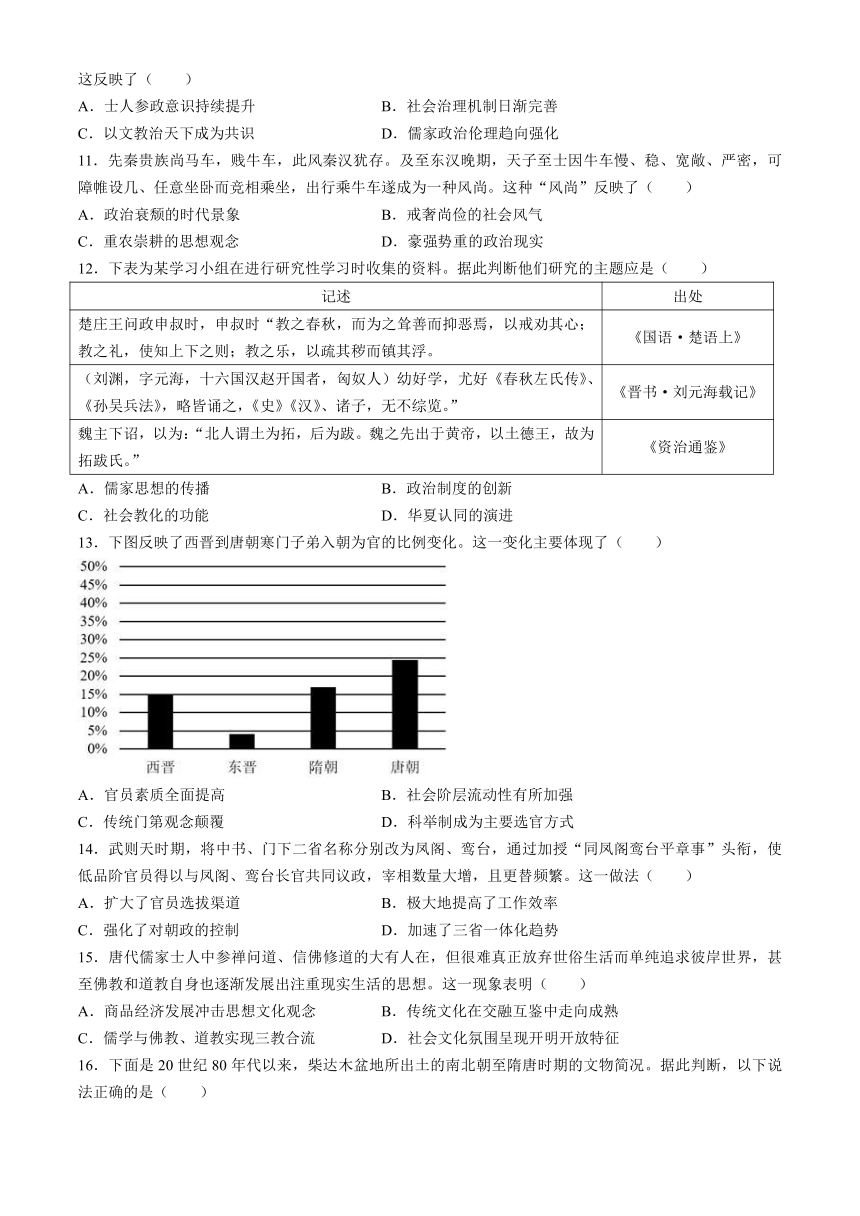

13.下图反映了西晋到唐朝寒门子弟入朝为官的比例变化。这一变化主要体现了( )

A.官员素质全面提高 B.社会阶层流动性有所加强

C.传统门第观念颠覆 D.科举制成为主要选官方式

14.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。这一做法( )

A.扩大了官员选拔渠道 B.极大地提高了工作效率

C.强化了对朝政的控制 D.加速了三省一体化趋势

15.唐代儒家士人中参禅问道、信佛修道的大有人在,但很难真正放弃世俗生活而单纯追求彼岸世界,甚至佛教和道教自身也逐渐发展出注重现实生活的思想。这一现象表明( )

A.商品经济发展冲击思想文化观念 B.传统文化在交融互鉴中走向成熟

C.儒学与佛教、道教实现三教合流 D.社会文化氛围呈现开明开放特征

16.下面是20世纪80年代以来,柴达木盆地所出土的南北朝至隋唐时期的文物简况。据此判断,以下说法正确的是( )

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等粟特物品。

A.佛教必定是经由西域传入中原地区 B.道教受到当地商人的热烈追捧

C.唐朝实现了对青海地区全面有效的统治 D.柴达木盆地是中西交往的重要通道

17.唐代有16位公主与7个少数民族进行“和亲”,在中国古代“和亲”史上是罕见的。唐代“和亲”都是由周边少数民族首领向唐王朝提出请求,并为此主动派遣使者甚至由首领亲自到长安求婚或迎接公主。这一现象( )

A.从根本上改善了唐代的民族关系 B.加强中央政府对边疆的有效管理

C.反映周边民族对先进文明的向心力 D.避免了唐政府和少数民族的战争

18.780年宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.形成藩镇割据的经济基础 B.抑制土地买卖和兼并之风

C.减轻政府对农民的人身控制 D.导致土地私有制度瓦解

19.亚历山大在文化方面采用的是希腊化政策,即把希腊文化传播和移植到被他征服的地区。为此他拨了大笔经费资助各种科学研究,奖励杰出的科学家兴建文化设施,甚至在希腊影响微弱或者更偏远的地方也有计划且坚持不懈地传播希腊文明。这一做法旨在( )

A.营造国家认同的社会氛围 B.促进东西方文化的交融

C.提供军事征服的思想武器 D.加速希腊化时代的到来

20.史学家齐世荣说,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。他意在强调( )

A.帝国扩张推动世界由分散走向整体 B.新航路开辟促进文明的传播

C.战争成为文明扩展的重要方式之一 D.和平交往是人类交往的主流

21.1689年起,英国商人开始直接从中国购买茶叶,此后饮茶之风席卷了整个英国,逐渐形成了独特的英式茶文化。正宗的英式下午茶非常讲究,幽雅舒适的环境、丰盛的点心、高档的茶具以及悠扬的古典音乐都是必不可少的。上述材料集中反映了( )

A.政治变革助推了文化的认同与创新 B.英式茶文化体现出含蓄内敛的西方哲学

C.文化伴随着商品流动在借鉴中发展 D.中英之间的茶叶贸易满足了大众的需求

22.下表是四大洲人口占世界总人数的比率变化(%)。其中,丁是( )

年份/大洲 甲 乙 丙 丁

1650年 60.6 18.3 18.3 2.4

1750年 65.8 13.1 19.2 1.6

1850年 63.9 8.1 22.7 5.1

1900年 58.3 7.4 24.9 9.0

A.欧洲 B.非洲 C.美洲 D.亚洲

23.1985年,新加坡全国各中学通用的《儒家伦理》课本出版。课本将儒家倡导的“忠”解释为忠于国家,具有国民意识;将“仁爱”解释为具有友爱精神,尊重关心他人;将“礼义”解释为接人待物不仅要以礼相待,而且要坦诚守信,养成良好的公德心。这体现出新加坡( )

A.努力创作现代的东方文化 B.借鉴周边国家现代化的成功经验

C.摒弃了西方文化的价值观 D.力图用儒家思想维系政府公信力

24.下图为2001~2017年“世界难民日”主题(部分)对此理解准确的是( )

2001年:“尊重” 2004年:“我想有个家:安全和有尊严地重新开始生活” 2005年:“勇气” 2008年:“保护” 2010年:“家园” 2014年:“因战争而导致分裂的家庭即使只有一个也太多” 2017年:“因为勇气,我们与难民同在”

A.世界经济全球化加剧了难民问题 B.难民基本的国民权利得到保障

C.战争是难民问题产生的主要原因 D.难民问题是持续性的世界难题

25.2003年5月《美国新闻与世界报道》的报道说,人口生态学家威廉·萨瑟兰对6809种人类语言的濒危程度进行统计后发现:“根据人口规模和下降趋势来看人类语言的濒危程度比鸟或哺乳动物要大得多。”下列选项中,有助于改变这一状况的是( )

A.《世界遗产公约》 B.《保护非物质文化遗产公约》

C.《濒危世界遗产名录》 D.《国际古迹保护与修复宪章》

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

26.阅读材料,回答问题。(20分)

“大一统”一词,最早见于《春秋 公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

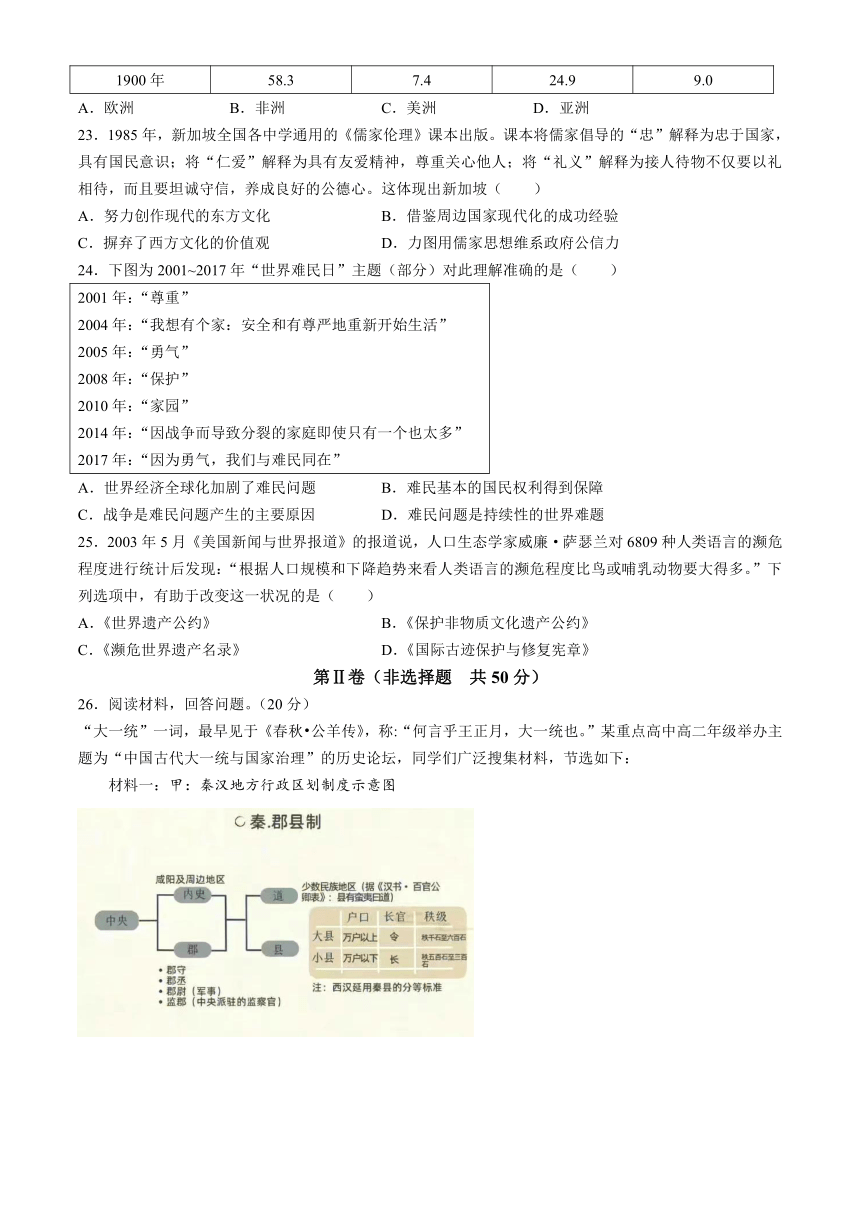

材料一:甲:秦汉地方行政区划制度示意图

根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

材料二:鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(6分)

(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)(10分)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

《唐律疏议》原名《律疏》,又名《唐律》《永徽律疏》,是唐朝刑律及其疏注的合编,是中国历史上迄今为止保存下来的最早、最完整的古代成文法典,作为中国封建法制的最高成就,对后世及周边国家产生了深远影响。

篇目节选 条款节选

户婚 “诸里正,依令:授人田,课农桑”;“户内永业田,每亩课植桑五十根以上,榆、枣各十根以上”;“每丁,租二石,调丝、绢、绵三两……”;“诸卖口分田者,一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百,地还本主,财没不追。”

职制 “诸州岁别贡人”;“若别敕令举及国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循,名行相副。”“受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞。受财而不枉法者,一尺杖九十,二匹加一等,三十匹加役流。”

名例 “谋反、谋大逆之人处绞,祖孙、兄弟皆配没”;“诸殴兄姊者,徒二年半,诸殴祖父母、父母,斩”“居父母丧,身自嫁娶、作乐、释服从吉徒三年”;“闻祖父母、父母丧,匿不举哀,流二千里。诈称祖父母、父母死,徒三年。”

根据上表信息,指出《唐律疏议》的史料价值并运用史料价值对表中所体现的唐代社会某一特征或现象加以说明。(要求:主题明确,史论结合,语言简洁,逻辑清晰)

28.阅读材料,回答问题。(15分)

人口迁移、经贸往来以及战争冲突等方式使世界多元文明在互动中交流,文明的交流与互鉴是推动人类文明发展的主要动力。

材料

从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

枣庄三中2023~2024学年度高二年级期中检测考试

历史试题答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A D C D C C B D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D B C D D C C A D

题号 21 22 23 24 25

答案 C C A D B

二、非选择题

26.(20分)

(1)材料甲反映出统治者重视构建从中央到地方的垂直管理方式,强化中央对地方的有效控制,进而在政治层面加强大一统与国家治理;(2分)材料乙体现出封建国家将铸币权收归中央强化经济控制,进而在经济层面加强大一统与国家治理;(2分)材料丙体现出汉武帝时期采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”,进而在思想上加强大一统与国家治理。(2分)

(2)论题:“因俗而治”是大一统王朝的治理智慧。(2分)

阐述:我国历史上大一统的国家治理模式,并非一味地追求整齐划一,也具有高度的灵活性,根据不同地区不同情况因俗而治,适度保持自治、分治。(2分)

如秦朝中央设典客、典属国等管理民族事务;地方在少数民族地区设道管理;汉朝设置大鸿胪管理民族事务,在西北设立西域都护府。(2分)隋唐设礼部和鸿胪寺负责民族事务,唐代对吐蕃采取和亲政策,并数次会盟;对回纥、靺鞨等少数民族首领进行册封;西北、东北、北方、南方分设都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,上统于中央政府。(2分)

综上所述,因俗而治的民族政策,有利于边疆地区和内地的交往交流交融,推动了大一统国家治理体系的完善,充分体现我国古代大一统王朝的治理智慧。(2分)

(3)对于推进当代国家治理体系和治理能力现代化提供经验借鉴;(2分)促进祖国完全统一,增进民族团结,维护社会稳定具有重要意义。(2分)

27.(15分)

示例一:唐代实行以均田制为核心的经济制度(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过其中的《户婚律》了解唐代的土地制度和赋役制度等。“授人田,课农桑”,说明唐朝实行了均田制,政府把无主的荒地分配给农民耕种,有利于农业发展;“诸卖口分田者,一亩笞十”等说明政府严格限制土地的买卖,有利于限制土地兼并;“每丁,租二石,调丝、绢、绵三两”,均田制下的农民要承担国家的赋税和徭役,实行租调制,保障了封建政府的收入来源。(至少2个信息共8分)

唐代前期实行以均田制为核心的经济制度,是唐朝封建经济持续发展繁荣的重要条件。(2分)

示例二:唐代重视官吏的选拔和管理(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过《职制律》了解唐朝的官吏选拔制度和管理制度。官员选拔方面,“诸州岁别贡人”“国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循,名行相副”,说明科举考试是唐朝选拔人才的重要途径,选拔出来的人才要德才兼备。官员的管理方面,“受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞”,说明唐朝对官员的管理及其严格,对贪赃枉法的官员处以重刑。(至少2个信息共8分)

综上,唐朝以重典规范官员的执政行为,有利于维护政权的稳定。(2分)

示例三:唐代律法体现礼法结合的特征(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过该文献了解唐代的法律思想的特点。“谋反、谋大逆”作为中国古代封建社会最高罪行,以对待皇帝和封建国家的态度作为定罪量刑的标准,对威胁皇权和危及封建国家的言行处以极刑;同时,从“殴兄姊、殴祖父母、殴父母”,及居丧期间作乐、匿不举哀等条款,体现唐朝重视维护家庭伦理,延续了汉代以来礼法结合的指导思想。(至少2个信息共8分)

上述条款充分反映了唐律通过礼法结合,维护封建君主专制主义的本质和特征。(2分)

28(15分)

示例一:选择:图1和图2(2分)

主题:交通线路的开辟,推动人类文明的交流与联系。(3分)

说明:汉代张骞通西域,由此开辟丝绸之路。丝绸之路连接中国和中亚、西亚地区、南亚地区,加强了各民族之间的经济文化交流。中国先进的丝织品、造纸术逐渐向外传播,推动欧洲、印度的发展。同时西域的葡萄、苜蓿等农作物品种,印度的佛教等传人中原地区,影响中国文化。(4分)

16世纪初,新航路开辟,第一次把世界各大洲连为一个整体。人类文明联系进一步加强,欧洲先进的资本主义生产方式、思想文化逐渐渗透到亚非拉地区。美洲的高产农作物、玉米、马铃薯等传播到世界各地,推动了世界经济的发展。(4分)

总之,交通线路的开辟成为联结各民族各地区的纽带,是东西方经济文化交流的重要通道,有力地推动了不同文明相互交流与发展。(2分)

示例二:选择:图2和图3(2分)

主题:世界经济发展走向一体化、整体化。(3分)

说明:16世纪初,麦哲伦等航海家开辟新航路,第一次把世界各大洲连为一个整体,欧洲的殖民扩张、殖民掠夺登上历史舞台,世界市场的雏形开始出现。(2分)

19世纪末,在第一、二次工业革命的推动下,以英国为主的西方国家以廉价的商品在世界范围内扩张,使世界绝大多数国家和地区成为西方的商品市场、原料产地和资本输出场所,资本主义世界市场逐渐形成。(3分)工业革命带来交通运输业的革命,轮船等交通工具先后发明,远洋运输公司大量出现,不仅促进国际间人口和资本流动,还促进先进生产技术和生产方式的传播,世界经济的整体化趋势不断加强。(3分)

总之,新航路开辟以后,在西方国家的殖民征服、殖民掠夺下,以资本主义国家为主导的世界经济逐渐走向一体化、整体化。(2分)

示例三:选择:图1和图3(2分)

主题:中西方选择了不同的对外贸易方式。(3分)

说明:中国古代以和平友好的方式展开对外贸易。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,不仅促进亚欧各国和中国的友好往来,也是沟通东西方文化的友谊之路。自从张骞通西域之后,中国同中亚和欧洲的商业往来迅速增加。中国的丝、绸、绫、绢等丝织品源源不断地运向中亚和欧洲,西域的玉石、汗血马、石榴等货物源源不断地运往中国。这种友好贸易对各国人民都是有益的。(4分)

西方对外贸易以侵略掠夺为主要方式。在两次工业革命的刺激下,西方国家对外推行“炮舰政策”,强制推行自由贸易,用坚船利炮打开其他国家的大门,迫使全世界为西方开放市场。如鸦片战争,强迫中国开放通商口岸等。同时西方国家通过不平等贸易、欺诈贸易,在亚非拉地区倾销商品,掠夺原料,使亚非拉经济成为西方经济的附庸。掠夺贸易促进了西方资本主义经济的发展,但却导致亚非拉地区的贫穷和落后。(4分)

总之,由于社会性质和时代特征的不同.东西方对外贸易采取了和平或侵略方式,带来了不同的后果。(2分)(其他答案,言之有理,均可得分)

历史试题

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试用时90分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡和答题纸规定的地方。

第Ⅰ卷(选择题 共50分)

注意事项:第Ⅰ卷共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

1.武术是中国传统的体育项目。下表中体现了中华武术蕴含的独特魅力,由此可知中华武术( )

技击观 以静制动、以柔克刚、后发先制、性命双修

健身观 形神合一、内外兼修、内养性情、外练筋骨

意境观 形意统合、形神兼备、天人合一、物我两忘

抱拳礼 右手握拳,寓意尚武;左手掩拳,寓意崇德

A.根植于传统佛道思想 B.决定国人精神品格的形成

C.浸润着传统文化理念 D.凸显礼仪教化与伦理秩序

2.古代典籍中的“中国”既是一个地域概念,也是一个文化概念、政治概念、民族概念。下面文献中“中国”的含义与其他不同的是( )

材料 内容 出处

甲 余其宅兹中国,自兹义民 (西周)何尊铭文

乙 中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移 《礼记·王制》

丙 秦僻在雍州,不与中国诸侯之会盟,夷狄遇之 《史记·秦本纪》

丁 所以为中国者,以礼仪也。所谓夷狄者,无礼仪也。岂系于地哉? (唐)皇甫浞《东晋元魏正闰论》

A.丁 B.丙 C.乙 D.甲

3.新石器时代晚期,大汶口文化和仰韶文化被龙山文化所代替。在此基础上,出现了黄帝、炎帝等大型部落,两大部落又进一步结合成为炎黄部落联盟,黄帝和炎帝被后世尊为华夏始祖。材料意在说明( )

A.华夏认同观念形成 B.早期国家雏形产生

C.中原文明占据主导 D.多元一体发展趋势

4.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是( )

选项 史实 结论

A 甲骨文中对周的记载既有商王可以“令周”,即周是商的属国,也有“伐周”,即周为商的敌国 商王是最高统治者,官僚机构形成

B 《礼记》记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼” 商代统治者秉承民本思想,治理国家

C 周公平定殷商旧部叛乱后,把反周的商族遗民迁到今洛阳附近,并将王室子弟分封到这里,作为周的屏障 周推行分封制,以巩固统治

D 湖北毛家嘴、洛阳下瑶村西周早期遗址都出土了青铜臿(掘土农具),江苏破山口西周墓葬出土一件刃口锋利的青铜镰 西周时普遍使用青铜农具

5.春秋战国几百年间,所谓“先秦游士无宗国”的局面形成,下表内容是史籍中明确记有出生宗国和活动国的著名人物统计情况(部分)。这从侧面反映出,春秋战国时期( )

人物 孙武 伍子胥 吴起 公孙(商)鞅 张仪 吕不韦 李斯

宗国 齐 楚 卫 卫 魏 卫 楚

主要活动国 吴 吴 楚 秦 秦 秦 秦

A.户籍制度尚未确立 B.士阶层队伍日益壮大

C.诸侯国努力招揽人才 D.贵族政治趋向瓦解

6.战国时期,道家学派衍生出了吸收儒、墨、阴阳等学派思想的黄老之学;韩非子借鉴了儒家的三纲,吸收了道家的君人南面之术;《吕氏春秋》融合了各家之长,是杂家学派的代表作品。上述现象( )

A.体现了华夏认同观念不断增强 B.适应了统治者富国强兵的需要

C.反映了分裂中孕育统一的趋势 D.表明了社会各阶层间流动加速

7.在完成统一后,秦始皇强行迁徙天下豪富十二万户至咸阳。秦朝还曾经向丽邑(今陕西临潼)移民三万户,向云阳(今陕西淳化)移民五万户,向北河(今内蒙古中部)、榆中(今陕西北部)移民三万户。其做法旨在( )

A.解决人口不平衡的现状 B.增强关中地区经济活力

C.巩固国家政治统一 D.促进边疆地区开发

8.刘邦立汉以后重建封建制度,陆续分封诸侯王和列侯,然而汉代郡县与封国并行的“双轨体制”

只施行于关东地区,在关西地区则采取全面郡县的一元统治体制。统治者旨在( )

A.吸取秦朝灭亡的经验教训 B.构建中央优势的区域格局

C.贯彻因俗而治政策 D.健全地方行政体系

9.下图为中国古代农牧界线变迁图。导致这一变迁的主导因素是( )

A.少数民族的封建化 B.政治经济重心转移

C.汉匈经济文化交流 D.政府重视经略边疆

10.作为独立的社会阶层,士人经历了西汉时由游士到儒士,东汉时由儒士向士大夫的转变,从体制外走入体制内。吕思勉对此评价说“自西汉以前,言治者对社会政治竭力攻击:东汉以后,此等议论渐不复闻。”这反映了( )

A.士人参政意识持续提升 B.社会治理机制日渐完善

C.以文教治天下成为共识 D.儒家政治伦理趋向强化

11.先秦贵族尚马车,贱牛车,此风秦汉犹存。及至东汉晚期,天子至士因牛车慢、稳、宽敞、严密,可障帷设几、任意坐卧而竞相乘坐,出行乘牛车遂成为一种风尚。这种“风尚”反映了( )

A.政治衰颓的时代景象 B.戒奢尚俭的社会风气

C.重农崇耕的思想观念 D.豪强势重的政治现实

12.下表为某学习小组在进行研究性学习时收集的资料。据此判断他们研究的主题应是( )

记述 出处

楚庄王问政申叔时,申叔时“教之春秋,而为之耸善而抑恶焉,以戒劝其心;教之礼,使知上下之则;教之乐,以疏其秽而镇其浮。 《国语·楚语上》

(刘渊,字元海,十六国汉赵开国者,匈奴人)幼好学,尤好《春秋左氏传》、《孙吴兵法》,略皆诵之,《史》《汉》、诸子,无不综览。” 《晋书·刘元海载记》

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。” 《资治通鉴》

A.儒家思想的传播 B.政治制度的创新

C.社会教化的功能 D.华夏认同的演进

13.下图反映了西晋到唐朝寒门子弟入朝为官的比例变化。这一变化主要体现了( )

A.官员素质全面提高 B.社会阶层流动性有所加强

C.传统门第观念颠覆 D.科举制成为主要选官方式

14.武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品阶官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政,宰相数量大增,且更替频繁。这一做法( )

A.扩大了官员选拔渠道 B.极大地提高了工作效率

C.强化了对朝政的控制 D.加速了三省一体化趋势

15.唐代儒家士人中参禅问道、信佛修道的大有人在,但很难真正放弃世俗生活而单纯追求彼岸世界,甚至佛教和道教自身也逐渐发展出注重现实生活的思想。这一现象表明( )

A.商品经济发展冲击思想文化观念 B.传统文化在交融互鉴中走向成熟

C.儒学与佛教、道教实现三教合流 D.社会文化氛围呈现开明开放特征

16.下面是20世纪80年代以来,柴达木盆地所出土的南北朝至隋唐时期的文物简况。据此判断,以下说法正确的是( )

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等粟特物品。

A.佛教必定是经由西域传入中原地区 B.道教受到当地商人的热烈追捧

C.唐朝实现了对青海地区全面有效的统治 D.柴达木盆地是中西交往的重要通道

17.唐代有16位公主与7个少数民族进行“和亲”,在中国古代“和亲”史上是罕见的。唐代“和亲”都是由周边少数民族首领向唐王朝提出请求,并为此主动派遣使者甚至由首领亲自到长安求婚或迎接公主。这一现象( )

A.从根本上改善了唐代的民族关系 B.加强中央政府对边疆的有效管理

C.反映周边民族对先进文明的向心力 D.避免了唐政府和少数民族的战争

18.780年宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”朝“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.形成藩镇割据的经济基础 B.抑制土地买卖和兼并之风

C.减轻政府对农民的人身控制 D.导致土地私有制度瓦解

19.亚历山大在文化方面采用的是希腊化政策,即把希腊文化传播和移植到被他征服的地区。为此他拨了大笔经费资助各种科学研究,奖励杰出的科学家兴建文化设施,甚至在希腊影响微弱或者更偏远的地方也有计划且坚持不懈地传播希腊文明。这一做法旨在( )

A.营造国家认同的社会氛围 B.促进东西方文化的交融

C.提供军事征服的思想武器 D.加速希腊化时代的到来

20.史学家齐世荣说,罗马帝国的扩张,阿拉伯帝国的征服……无疑是古代史上突破相互孤立隔绝的重大事件,但也许横贯亚欧大陆古道上的商队来往,联系太平洋西海岸、印度洋、地中海……诸海航路的船只航行,对传播生产技术、文化知识于古代世界各地也许是更为重要的。他意在强调( )

A.帝国扩张推动世界由分散走向整体 B.新航路开辟促进文明的传播

C.战争成为文明扩展的重要方式之一 D.和平交往是人类交往的主流

21.1689年起,英国商人开始直接从中国购买茶叶,此后饮茶之风席卷了整个英国,逐渐形成了独特的英式茶文化。正宗的英式下午茶非常讲究,幽雅舒适的环境、丰盛的点心、高档的茶具以及悠扬的古典音乐都是必不可少的。上述材料集中反映了( )

A.政治变革助推了文化的认同与创新 B.英式茶文化体现出含蓄内敛的西方哲学

C.文化伴随着商品流动在借鉴中发展 D.中英之间的茶叶贸易满足了大众的需求

22.下表是四大洲人口占世界总人数的比率变化(%)。其中,丁是( )

年份/大洲 甲 乙 丙 丁

1650年 60.6 18.3 18.3 2.4

1750年 65.8 13.1 19.2 1.6

1850年 63.9 8.1 22.7 5.1

1900年 58.3 7.4 24.9 9.0

A.欧洲 B.非洲 C.美洲 D.亚洲

23.1985年,新加坡全国各中学通用的《儒家伦理》课本出版。课本将儒家倡导的“忠”解释为忠于国家,具有国民意识;将“仁爱”解释为具有友爱精神,尊重关心他人;将“礼义”解释为接人待物不仅要以礼相待,而且要坦诚守信,养成良好的公德心。这体现出新加坡( )

A.努力创作现代的东方文化 B.借鉴周边国家现代化的成功经验

C.摒弃了西方文化的价值观 D.力图用儒家思想维系政府公信力

24.下图为2001~2017年“世界难民日”主题(部分)对此理解准确的是( )

2001年:“尊重” 2004年:“我想有个家:安全和有尊严地重新开始生活” 2005年:“勇气” 2008年:“保护” 2010年:“家园” 2014年:“因战争而导致分裂的家庭即使只有一个也太多” 2017年:“因为勇气,我们与难民同在”

A.世界经济全球化加剧了难民问题 B.难民基本的国民权利得到保障

C.战争是难民问题产生的主要原因 D.难民问题是持续性的世界难题

25.2003年5月《美国新闻与世界报道》的报道说,人口生态学家威廉·萨瑟兰对6809种人类语言的濒危程度进行统计后发现:“根据人口规模和下降趋势来看人类语言的濒危程度比鸟或哺乳动物要大得多。”下列选项中,有助于改变这一状况的是( )

A.《世界遗产公约》 B.《保护非物质文化遗产公约》

C.《濒危世界遗产名录》 D.《国际古迹保护与修复宪章》

第Ⅱ卷(非选择题 共50分)

26.阅读材料,回答问题。(20分)

“大一统”一词,最早见于《春秋 公羊传》,称:“何言乎王正月,大一统也。”某重点高中高二年级举办主题为“中国古代大一统与国家治理”的历史论坛,同学们广泛搜集材料,节选如下:

材料一:甲:秦汉地方行政区划制度示意图

根据邹逸麟《从我国历史上地方行政区划制度的演变看中央和地方权力的转化》整理而成

乙:公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

丙:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

材料二:鉴于边疆存在显著差异,针对部分边疆区域采取不同程度的“因俗而治”治理机制,表现出秦汉边疆治理原则的灵活性与机动性。事实上,秦汉时期内地与边疆的文化、经济、社会差异是客观存在的,大一统理念难以迅速贯彻于殊俗绝域,作为过渡性政策的“因俗而治”便应时而生。

——卜宪群袁宝龙《“因俗而治”展现秦汉治边智慧》

(1)材料一对于研究中国古代大一统与国家治理有什么作用?(6分)

(2)根据材料二并运用秦汉隋唐史实,从因俗而治的视角,围绕中国古代大一统与国家治理,自拟论题,写一篇短文(要求:主题明确、史论结合)(10分)

(3)谈谈中国古代大一统与国家治理的当代价值?(4分)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

《唐律疏议》原名《律疏》,又名《唐律》《永徽律疏》,是唐朝刑律及其疏注的合编,是中国历史上迄今为止保存下来的最早、最完整的古代成文法典,作为中国封建法制的最高成就,对后世及周边国家产生了深远影响。

篇目节选 条款节选

户婚 “诸里正,依令:授人田,课农桑”;“户内永业田,每亩课植桑五十根以上,榆、枣各十根以上”;“每丁,租二石,调丝、绢、绵三两……”;“诸卖口分田者,一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百,地还本主,财没不追。”

职制 “诸州岁别贡人”;“若别敕令举及国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循,名行相副。”“受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞。受财而不枉法者,一尺杖九十,二匹加一等,三十匹加役流。”

名例 “谋反、谋大逆之人处绞,祖孙、兄弟皆配没”;“诸殴兄姊者,徒二年半,诸殴祖父母、父母,斩”“居父母丧,身自嫁娶、作乐、释服从吉徒三年”;“闻祖父母、父母丧,匿不举哀,流二千里。诈称祖父母、父母死,徒三年。”

根据上表信息,指出《唐律疏议》的史料价值并运用史料价值对表中所体现的唐代社会某一特征或现象加以说明。(要求:主题明确,史论结合,语言简洁,逻辑清晰)

28.阅读材料,回答问题。(15分)

人口迁移、经贸往来以及战争冲突等方式使世界多元文明在互动中交流,文明的交流与互鉴是推动人类文明发展的主要动力。

材料

从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

枣庄三中2023~2024学年度高二年级期中检测考试

历史试题答案

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C A D C D C C B D D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A D B C D D C C A D

题号 21 22 23 24 25

答案 C C A D B

二、非选择题

26.(20分)

(1)材料甲反映出统治者重视构建从中央到地方的垂直管理方式,强化中央对地方的有效控制,进而在政治层面加强大一统与国家治理;(2分)材料乙体现出封建国家将铸币权收归中央强化经济控制,进而在经济层面加强大一统与国家治理;(2分)材料丙体现出汉武帝时期采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”,进而在思想上加强大一统与国家治理。(2分)

(2)论题:“因俗而治”是大一统王朝的治理智慧。(2分)

阐述:我国历史上大一统的国家治理模式,并非一味地追求整齐划一,也具有高度的灵活性,根据不同地区不同情况因俗而治,适度保持自治、分治。(2分)

如秦朝中央设典客、典属国等管理民族事务;地方在少数民族地区设道管理;汉朝设置大鸿胪管理民族事务,在西北设立西域都护府。(2分)隋唐设礼部和鸿胪寺负责民族事务,唐代对吐蕃采取和亲政策,并数次会盟;对回纥、靺鞨等少数民族首领进行册封;西北、东北、北方、南方分设都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,上统于中央政府。(2分)

综上所述,因俗而治的民族政策,有利于边疆地区和内地的交往交流交融,推动了大一统国家治理体系的完善,充分体现我国古代大一统王朝的治理智慧。(2分)

(3)对于推进当代国家治理体系和治理能力现代化提供经验借鉴;(2分)促进祖国完全统一,增进民族团结,维护社会稳定具有重要意义。(2分)

27.(15分)

示例一:唐代实行以均田制为核心的经济制度(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过其中的《户婚律》了解唐代的土地制度和赋役制度等。“授人田,课农桑”,说明唐朝实行了均田制,政府把无主的荒地分配给农民耕种,有利于农业发展;“诸卖口分田者,一亩笞十”等说明政府严格限制土地的买卖,有利于限制土地兼并;“每丁,租二石,调丝、绢、绵三两”,均田制下的农民要承担国家的赋税和徭役,实行租调制,保障了封建政府的收入来源。(至少2个信息共8分)

唐代前期实行以均田制为核心的经济制度,是唐朝封建经济持续发展繁荣的重要条件。(2分)

示例二:唐代重视官吏的选拔和管理(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过《职制律》了解唐朝的官吏选拔制度和管理制度。官员选拔方面,“诸州岁别贡人”“国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循,名行相副”,说明科举考试是唐朝选拔人才的重要途径,选拔出来的人才要德才兼备。官员的管理方面,“受财而枉法者,一尺杖一百,一匹加一等,十五匹绞”,说明唐朝对官员的管理及其严格,对贪赃枉法的官员处以重刑。(至少2个信息共8分)

综上,唐朝以重典规范官员的执政行为,有利于维护政权的稳定。(2分)

示例三:唐代律法体现礼法结合的特征(3分)

《唐律疏议》是唐代法律文献的遗存,属第一手史料,内容涉及到唐朝的政治、经济、文化和社会生活等各个方面,从法律层面提供了唐朝历史的珍贵史料(2分)。例如,我们可以通过该文献了解唐代的法律思想的特点。“谋反、谋大逆”作为中国古代封建社会最高罪行,以对待皇帝和封建国家的态度作为定罪量刑的标准,对威胁皇权和危及封建国家的言行处以极刑;同时,从“殴兄姊、殴祖父母、殴父母”,及居丧期间作乐、匿不举哀等条款,体现唐朝重视维护家庭伦理,延续了汉代以来礼法结合的指导思想。(至少2个信息共8分)

上述条款充分反映了唐律通过礼法结合,维护封建君主专制主义的本质和特征。(2分)

28(15分)

示例一:选择:图1和图2(2分)

主题:交通线路的开辟,推动人类文明的交流与联系。(3分)

说明:汉代张骞通西域,由此开辟丝绸之路。丝绸之路连接中国和中亚、西亚地区、南亚地区,加强了各民族之间的经济文化交流。中国先进的丝织品、造纸术逐渐向外传播,推动欧洲、印度的发展。同时西域的葡萄、苜蓿等农作物品种,印度的佛教等传人中原地区,影响中国文化。(4分)

16世纪初,新航路开辟,第一次把世界各大洲连为一个整体。人类文明联系进一步加强,欧洲先进的资本主义生产方式、思想文化逐渐渗透到亚非拉地区。美洲的高产农作物、玉米、马铃薯等传播到世界各地,推动了世界经济的发展。(4分)

总之,交通线路的开辟成为联结各民族各地区的纽带,是东西方经济文化交流的重要通道,有力地推动了不同文明相互交流与发展。(2分)

示例二:选择:图2和图3(2分)

主题:世界经济发展走向一体化、整体化。(3分)

说明:16世纪初,麦哲伦等航海家开辟新航路,第一次把世界各大洲连为一个整体,欧洲的殖民扩张、殖民掠夺登上历史舞台,世界市场的雏形开始出现。(2分)

19世纪末,在第一、二次工业革命的推动下,以英国为主的西方国家以廉价的商品在世界范围内扩张,使世界绝大多数国家和地区成为西方的商品市场、原料产地和资本输出场所,资本主义世界市场逐渐形成。(3分)工业革命带来交通运输业的革命,轮船等交通工具先后发明,远洋运输公司大量出现,不仅促进国际间人口和资本流动,还促进先进生产技术和生产方式的传播,世界经济的整体化趋势不断加强。(3分)

总之,新航路开辟以后,在西方国家的殖民征服、殖民掠夺下,以资本主义国家为主导的世界经济逐渐走向一体化、整体化。(2分)

示例三:选择:图1和图3(2分)

主题:中西方选择了不同的对外贸易方式。(3分)

说明:中国古代以和平友好的方式展开对外贸易。丝绸之路是古代亚欧互通有无的商贸大道,不仅促进亚欧各国和中国的友好往来,也是沟通东西方文化的友谊之路。自从张骞通西域之后,中国同中亚和欧洲的商业往来迅速增加。中国的丝、绸、绫、绢等丝织品源源不断地运向中亚和欧洲,西域的玉石、汗血马、石榴等货物源源不断地运往中国。这种友好贸易对各国人民都是有益的。(4分)

西方对外贸易以侵略掠夺为主要方式。在两次工业革命的刺激下,西方国家对外推行“炮舰政策”,强制推行自由贸易,用坚船利炮打开其他国家的大门,迫使全世界为西方开放市场。如鸦片战争,强迫中国开放通商口岸等。同时西方国家通过不平等贸易、欺诈贸易,在亚非拉地区倾销商品,掠夺原料,使亚非拉经济成为西方经济的附庸。掠夺贸易促进了西方资本主义经济的发展,但却导致亚非拉地区的贫穷和落后。(4分)

总之,由于社会性质和时代特征的不同.东西方对外贸易采取了和平或侵略方式,带来了不同的后果。(2分)(其他答案,言之有理,均可得分)

同课章节目录