浙江省宁波市北仑中学2023-2024学年高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省宁波市北仑中学2023-2024学年高二下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 126.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-04-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

北仑中学2023学年第二学期高二年级期中考试历史试卷

(全年级+外高班使用)

一、选择题I (本大题共15小题,每小题2分,共30分,每小题列出的四个备

选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1. 在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代 的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和 绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采

集物。根据这些考古发现可以推理得出两河流域()

A. 产生世界最早的农业 B. 人们出现定居的生活

C. 处于文明的起源时代 D. 农业生产模式的调整

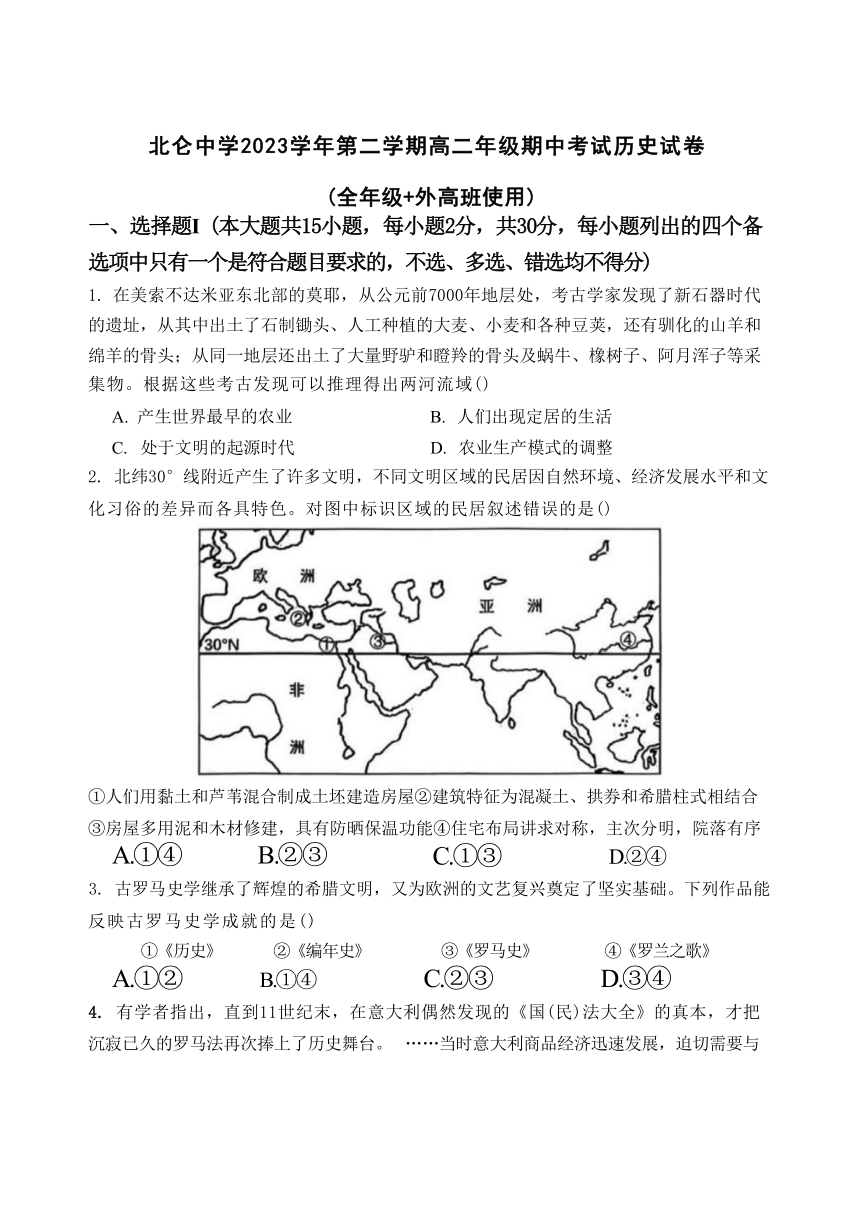

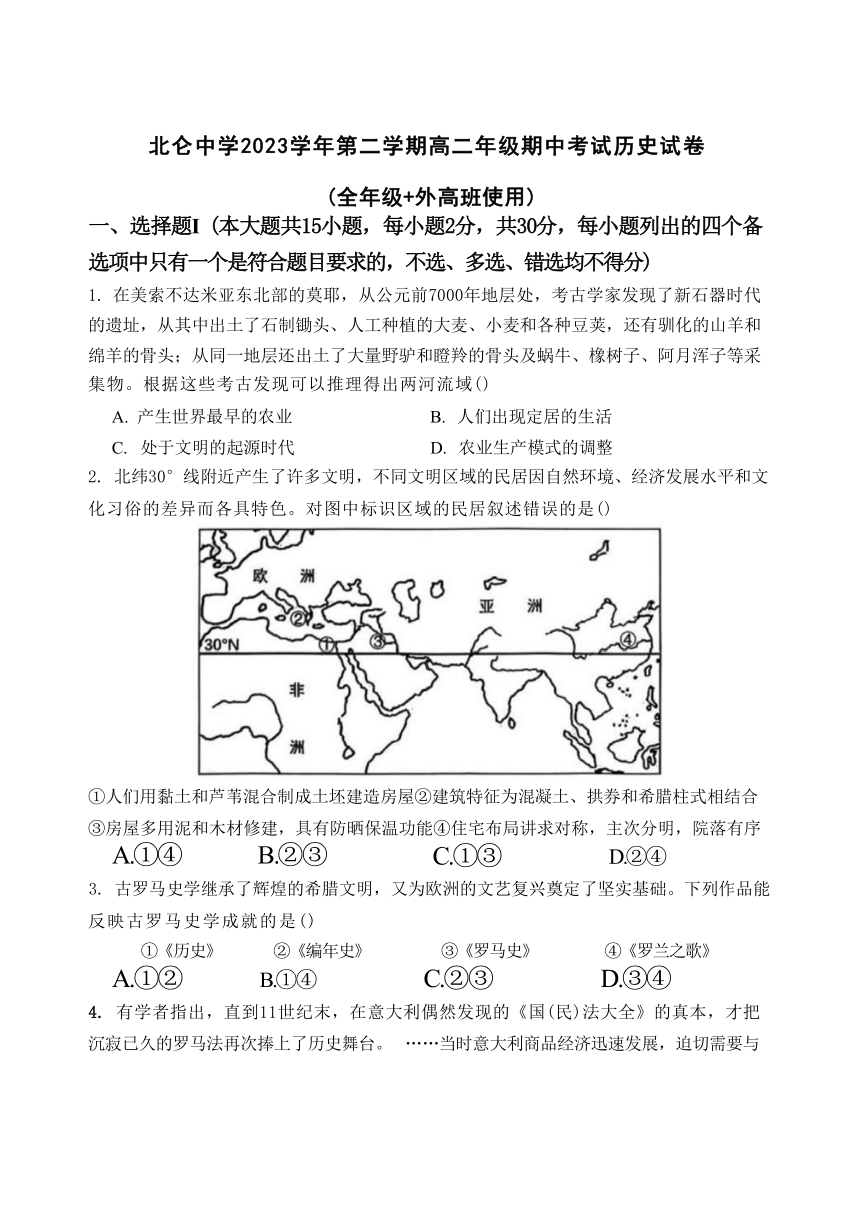

2. 北纬30°线附近产生了许多文明,不同文明区域的民居因自然环境、经济发展水平和文

化习俗的差异而各具特色。对图中标识区域的民居叙述错误的是()

①人们用黏土和芦苇混合制成土坯建造房屋②建筑特征为混凝土、拱券和希腊柱式相结合

③房屋多用泥和木材修建,具有防晒保温功能④住宅布局讲求对称,主次分明,院落有序 A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

3. 古罗马史学继承了辉煌的希腊文明,又为欧洲的文艺复兴奠定了坚实基础。下列作品能

反映古罗马史学成就的是()

①《历史》 ②《编年史》 ③《罗马史》 ④《罗兰之歌》

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

4. 有学者指出,直到11世纪末,在意大利偶然发现的《国(民)法大全》的真本,才把

沉寂已久的罗马法再次捧上了历史舞台。 ……当时意大利商品经济迅速发展,迫切需要与

之相适应的法律体系。罗马法的内容远比当时日耳曼国家的习惯法和封建地方法更适合作

为现成准则,而且罗马法中体现的理性、平等观念也是十分必要的。这说明罗马法( )

A. 蕴含了适应社会发展的因素 B. 保障了资本主义萌芽的产生

C. 推动了人文主义进一步发展 D. 促使了启蒙运动的蓬勃开展

5.1814年,维也纳会议的正统原则如下:承认1789 年前法国及其他各封建君主是正统王 朝,恢复他们的统治权力、政治制度及所属领土,若原有君主被拿破仑推翻,可由其兄弟

或亲属代替为世袭君主。这一原则的提出( )

A. 开创了用会议解决争端的先例 B. 打破了大国主宰欧洲事务的局面

C. 使欧洲国家民族意识开始萌发 D. 旨在恢复和巩固欧洲的封建秩序

6. 宋代的劳役,从过去的差役改为雇役为主。过去的差役,即便是富有者也要强迫服役。

而雇役制下,富裕的人为免除力役,可出钱雇佣别人去代劳。这种变化( )

①说明了宋代门第观念的淡化 ②减轻了国家对百姓的人身束缚

③有利于社会商品经济的发展 ④推动了劳役征发由人丁转向财产

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

7. 中亚帖木儿帝国时期(1370~1507年)出现了一种仿中国青花瓷制作的釉下蓝彩陶器。 波斯萨非王朝阿拔斯大帝(1571~1629年)十分喜爱中国瓷器,在波斯制造出半陶半瓷的器

物。材料反映了( )

A. 阿拉伯人吸纳异域文化 B. 中国制瓷技术水平领先世界

C. 贸易推动了文化的传播 D. 海上丝绸之路陶瓷贸易兴盛

8. 有同学在探究中非关系时搜集了如下的资料

新中国成立后坚定支持阿尔及利亚的民族独立运动,1958年两国建交;1971年联合国 大会通过阿尔及利亚等23国的提案,恢复了中华人民共和国在联合国的合法权利;2018年 中阿签署了关于“一带一路”倡议的合作备忘录,2023年1-11月双边贸易额达91.5亿美元。

该资料可以用来说明中国( )

①奉行独立自主的和平外交政策 ②积极发展与非洲国家间的关系

③推进“金砖国家”之间的合作 ④推动建设合作共赢的国际关系

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9. 北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问 其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召

集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法()

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

10. 明代湖北等地区考课式书院较为普遍,“旬有课,月有试,季有考”,地方“一时文风丕 振,士气伸而士习弥端”,如提学葛寅亮到安陆府选拔人才,“所拔前茅皆书院中士,相视而

笑,各负慕鉴之不爽”。这说明当时( )

A. 地方教育服务于封建统治 B. 理学的社会影响力空前增强

C. 学术文化权力中心的下移 D. 官吏监察与基层教化相结合

11. 对下图法案的解读正确的是

民国二年一月公布 第一章总则第一条文官考试,除另有法律规定外,别为文官高等考试及文官普通考试二 种,均依本法行之。 第二条民国男子,年满二十一岁以上者,得应文官考试。

①考试院负责文官的选任 ②由临时大总统孙中山颁布

③女子不得参加文官考试 ④推动文官考试制度的建立

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

12. 一些俄国贵族青年军官参加了1812年打败拿破仑的战争,他们并没有因胜利而欢欣鼓 舞,反而在看到法国拥有更自由的社会和更富足的生活后,开始反思俄国的落后,成为俄

国最早一代的革命者。这反映出拿破仑战争()

A. 实现了欧洲社会思潮的转向 B. 促进了东西欧文明间的交流

C. 加速俄国资产阶级革命兴起 D. 推动了进步思想在俄国传播

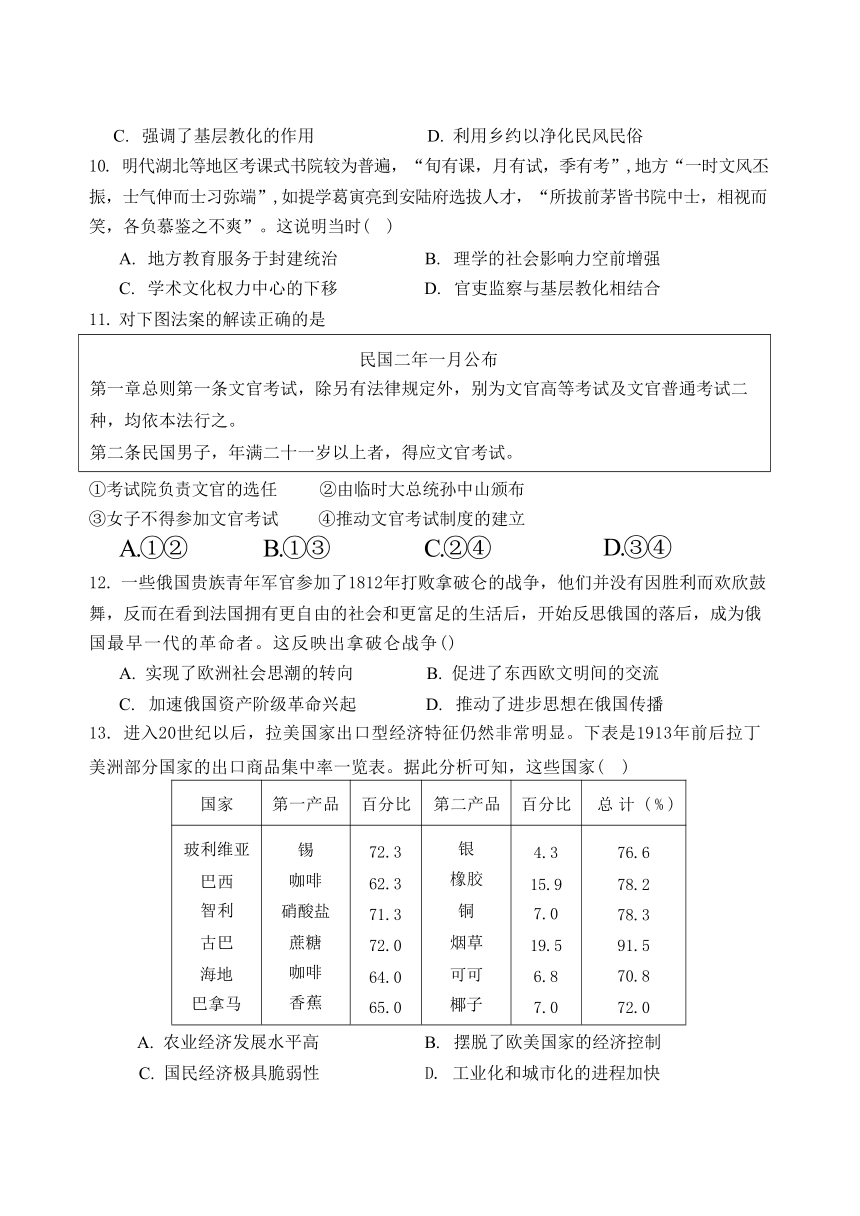

13. 进入20世纪以后,拉美国家出口型经济特征仍然非常明显。下表是1913年前后拉丁

美洲部分国家的出口商品集中率一览表。据此分析可知,这些国家( )

国家 第一产品 百分比 第二产品 百分比 总 计 ( % )

玻利维亚 巴西 智利 古巴 海地 巴拿马 锡 咖啡 硝酸盐 蔗糖 咖啡 香蕉 72.3 62.3 71.3 72.0 64.0 65.0 银 橡胶 铜 烟草 可可 椰子 4.3 15.9 7.0 19.5 6.8 7.0 76.6 78.2 78.3 91.5 70.8 72.0

A. 农业经济发展水平高 B. 摆脱了欧美国家的经济控制

C. 国民经济极具脆弱性 D. 工业化和城市化的进程加快

14.1841年,英国医生雒维廉评价中医:“不能这样推断,中国人在医学问题上的所有意见 都仅仅是胡说,他们已经非常仔细地检验了疾病的本质和起因, 一些用于控制传染病的规

则和观念是决不能被轻视的。”以下可以提供佐证的史实有()

①东晋葛洪的《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用

②古代地方官组织人力清理污水、疏通井渠河道以防治疫病

③明末吴有性提出“疠气”致病说,留下了医学名著《大医精诚》

④中国古人为防治天花,发明了牛痘接种法

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

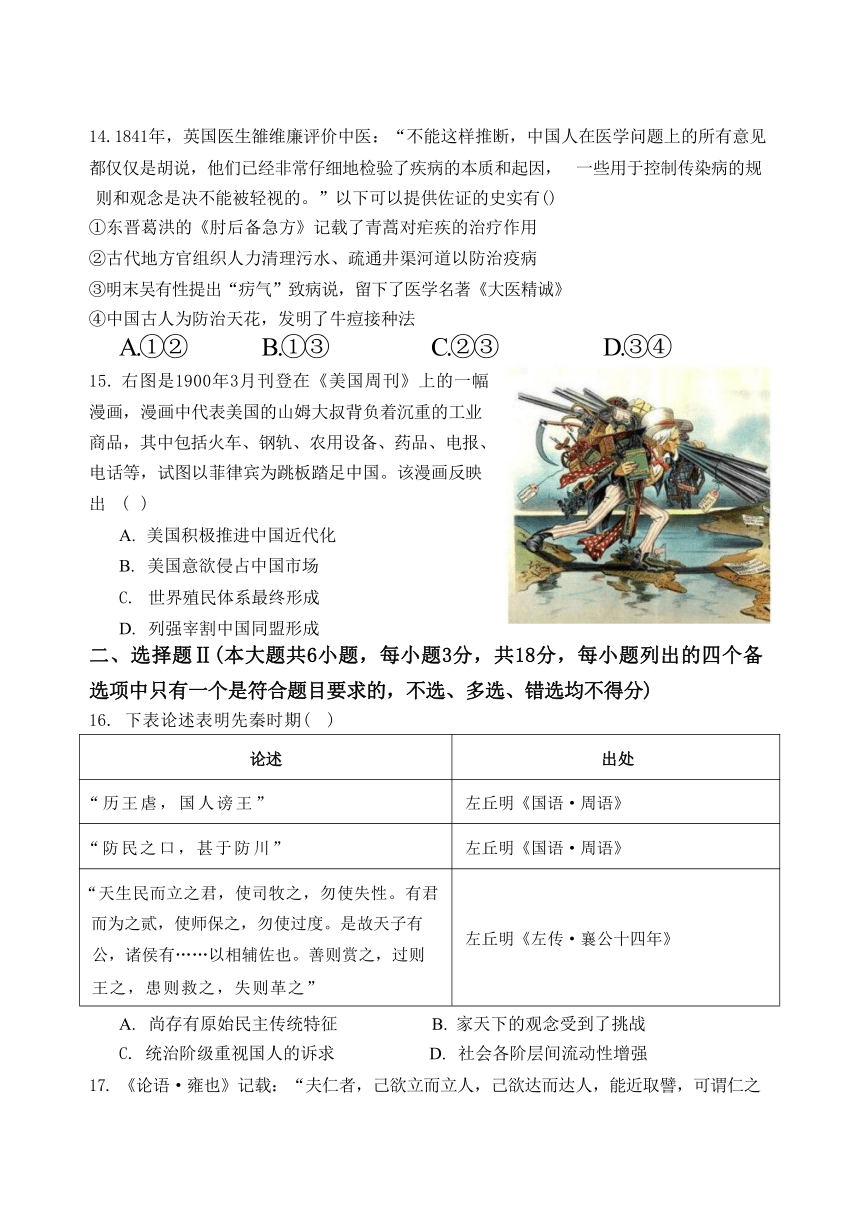

15. 右图是1900年3月刊登在《美国周刊》上的一幅

漫画,漫画中代表美国的山姆大叔背负着沉重的工业

商品,其中包括火车、钢轨、农用设备、药品、电报、

电话等,试图以菲律宾为跳板踏足中国。该漫画反映

出 ( )

A. 美国积极推进中国近代化

B. 美国意欲侵占中国市场

C. 世界殖民体系最终形成

D. 列强宰割中国同盟形成

二、选择题Ⅱ(本大题共6小题,每小题3分,共18分,每小题列出的四个备

选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

16. 下表论述表明先秦时期( )

论述 出处

“历王虐,国人谤王” 左丘明《国语·周语》

“防民之口,甚于防川” 左丘明《国语·周语》

“天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君 而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有 公,诸侯有……以相辅佐也。善则赏之,过则 王之,患则救之,失则革之” 左丘明《左传·襄公十四年》

A. 尚存有原始民主传统特征 B. 家天下的观念受到了挑战

C. 统治阶级重视国人的诉求 D. 社会各阶层间流动性增强

17. 《论语·雍也》记载:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人,能近取譬,可谓仁之

方也已。”《荀子·王制》记载:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人

有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。”这些思想()

A. 促使民本思想与君主权力相结合 B. 体现了儒家思想的人文精神

C. 致力于协调民众与地主间的利益 D. 强调统治者应加强道德修养

18.《唐律疏议》第一篇《名例律》中的“八议”完全是照抄《周礼·秋官·小司寇》的“八 辟”,第四篇《户婚律》中的“七出三不去”则是《大戴礼记·本命》中“七去三不去”的

翻 版 。 这 ( )

A. 传承了儒家的民本思想 B. 具有一定的形式主义倾向

C. 体现了礼法结合的特征 D. 彰显了古代法律的延续性

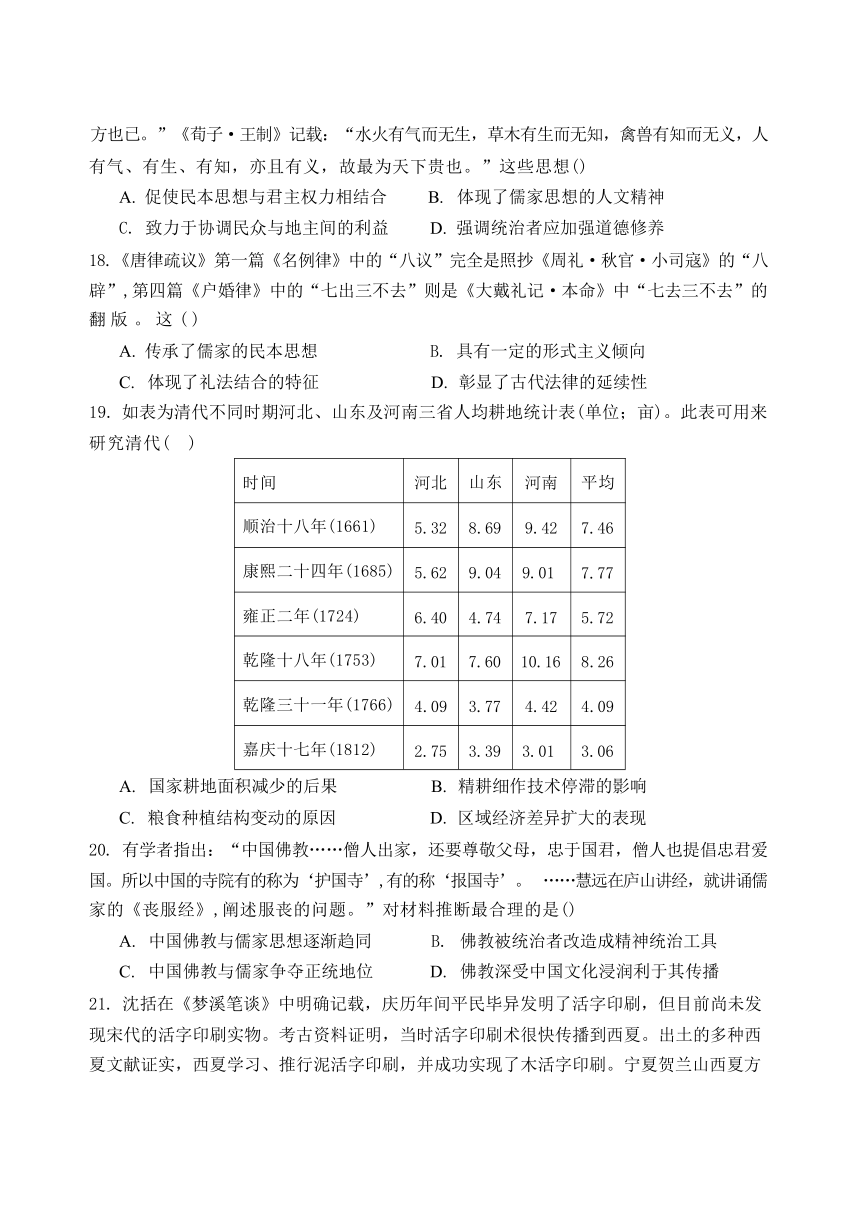

19. 如表为清代不同时期河北、山东及河南三省人均耕地统计表(单位;亩)。此表可用来

研究清代( )

时间 河北 山东 河南 平均

顺治十八年(1661) 5.32 8.69 9.42 7.46

康熙二十四年(1685) 5.62 9.04 9.01 7.77

雍正二年(1724) 6.40 4.74 7.17 5.72

乾隆十八年(1753) 7.01 7.60 10.16 8.26

乾隆三十一年(1766) 4.09 3.77 4.42 4.09

嘉庆十七年(1812) 2.75 3.39 3.01 3.06

A. 国家耕地面积减少的后果 B. 精耕细作技术停滞的影响

C. 粮食种植结构变动的原因 D. 区域经济差异扩大的表现

20. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱 国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。 ……慧远在庐山讲经,就讲诵儒

家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是()

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

21. 沈括在《梦溪笔谈》中明确记载,庆历年间平民毕异发明了活字印刷,但目前尚未发 现宋代的活字印刷实物。考古资料证明,当时活字印刷术很快传播到西夏。出土的多种西

夏文献证实,西夏学习、推行泥活字印刷,并成功实现了木活字印刷。宁夏贺兰山西夏方

塔出土的西夏文活字本《吉祥遍至口合本续》和甘肃武威出土的《维摩诘所说经》等,是

中国最早的活字印刷实物。在敦煌莫高窟,则发现了很多早期回鹘文木活字。这表明()

A. 学者的工作是对原始材料进行追根溯源、考辨其真伪

B. 历史研究应重视新材料的发现,坚持多源互证的原则

C. 历史学家对材料的看法不同可以做出不同的历史解释

D. 人们只能逐步接近但却永远无法掌握历史的客观实在

三、非选择题(本大题共4小题,22题14分,23题6分,24题20分,25题

12分,共52分)

22. 阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 我们应该将基督教当做一种文明来对待。马克思·韦伯写过一本书,叫做《新 教伦理与资本主义精神》,说明基督教对西方文明的影响巨大。例如,撒切尔夫人经常说: “我们基督教文明如何如何……”,然后下面完全是讲其保守党主张。基督教文明的影响 无处不在。因为作为一种文明,基督教是人心的凝聚力,在西方历史上曾经是理性的代表,

直到理性回归于个人的文艺复兴时期。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二 宗教改革打破了持续五百多年的思想信仰大一统,形成了不同的宗教信仰体 系并立的局面。改革中出现的教义、教规的分立造成救赎道路的分别,其革新的实质是信 徒在信仰事务中获得空前的自主性,这在很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望。新教与 罗马天主教分庭抗礼是政治权力广泛介入的结果,主权意识正在萌生的国王和诸侯们站到

新教一边,新教因此带有民族教会的性质。这一切都推动了欧洲从中古走向近代。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》 (1)根据材料一,结合所学,以思想文化为视角说明16世纪宗教改革前西欧地区“基督 教文明的影响无处不在”的表现。以托马斯·阿奎那等神学家对基督教的研究方式为例,

指出中世纪基督教的“理性”之处。(8分)

(2)结合所学,指出16世纪宗教改革后形成的“不同的宗教信仰体系”。根据材料二,

结合所学,分析宗教改革对推动“欧洲从中古走向近代”所产生的重要影响。(6分)

23. 阅读材料,回答问题。(6分)

材料 观之当代西方史学界,他们在研究清代历史时,也大多将康雍乾时期称为“盛 世”或“盛清”,其中美国著名历史学家魏斐德,在《盛清,1683—1839》和《洪业—— 清朝升国史》两书中认为,清朝统治之下的中国,比其他任何国家都更快地摆脱了17世纪 的全球性经济危机,令欧洲君主羡慕的是,在多尔衮、顺治帝和康熙帝奠定的牢固基础上, 清朝统治者建起了一个疆域辽阔、文化灿烂的强大帝国,在此后的近两个世纪中,都没有 真正的对手能够向清朝的统治挑战。孔飞力在《叫魂)一书中.甚至将乾隆统治时期称作 是一个“镀金的时代”,虽然他的要义在于揭示18世纪晚期的盛世之潜伏的危机与焦虑。

这当然是对“盛世”之说在另外一种意义上的批判性采用。

——摘自刘焕性《“康乾盛世”之说的由来》

根据材料,结合史实,简要评价材料中关于“康乾盛世”的观点。(6分)

24.跟随商品和人口流动的轨迹,看见世界从孤立走向融合。阅读材料,完成下列要求。(20

分)

材料一 在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑。当时一位中国旅 行家杜环对此地的繁华和富裕颇感震惊: “郭郭之内,里闭之中,土地所生,无物不有。 四方辐揍,万货丰贱;锦绣珠贝,满于市肆;驼马驴骡,充于街巷。”……另外,富贵阶

层的投资还掀起了一场有史以来最令人难忘的学术研究热潮。

——摘编自彼得·弗兰科潘《丝绸之路——一部全新的世界史》

材料二 17世纪初,中国瓷器初抵欧洲北部的时候,价格高到大部分人都买不起。

但1631年笛卡尔惊叹,阿姆斯特丹是“货物无奇不有”之地;十年后,走访阿姆斯特 丹的英格兰人说:“不管是哪种地位的人家,家里都有很多中国瓷器”“不计其数的店 铺群和在那城市前方往来不断的船只,放眼现今全世界,阿姆斯特丹无疑是最繁忙的地

方,这城里的人无疑最热衷于经商者”。

荷兰人格劳秀斯认为:“土地、河流以及属于一个国家的海洋的任何部分都应该向那

些有合法理由需要行使通过权的人们开放”。

——摘编自卜正民《维米尔的帽子》等

材料三1990年至2005年期间,世界迁移者从1.55亿增加到1.91亿,增长率从

1990—1995年的1.4%增加到2000—2004年的1.9%。2005年,全世界1.91亿迁移人口中, 1.15亿迁往发达国家,7500万迁往发展中国家;约1/3是发展中国家之间的迁移,1/3 是从 发展中国家迁到发达国家。以此可知“南南”迁移者与“南北”迁移者大致一样多。但总 体上看,向高收入国家迁移的人数增长大于向低收入国家迁移人数的增长,1990年所有迁 移者中的15%在美国,而2005年这数字是20%。1990年至2005年,17个国家占了人口增 长总数的75%。美国增加了1500万人,最多,其次是德国和西班牙,各增加了400万以上。

——王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一,写出“世界贸易的中心”所在的帝国,结合所学,指出其在文明交流中

的地位并说明理由。(5分)

(2)根据材料二,结合所学,从经济、交通、思想的角度分析17世纪初阿姆斯特丹“货

物无奇不有”的原因,写出此时荷兰在国际政治方面的理论成就。(7分)

(3)根据材料三,概括1990至2005年间世界人口迁移的特点,结合所学,分析这一时期

人口迁移出现上述特点的原因。(8分)

25. 阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一2019年5月15日,习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲中 引用了梁启超先生的“三个中国”说,指出:“今日之中国,不仅是中国之中国,而且是亚 洲之中国、世界之中国。未来之中国,必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文

明成就贡献世界。 ”

材料二 第一上世史。自黄帝以迄秦之一统。是为中国之中国。即中国民族自发达自

争竞自团结之时代也……此实汉族自经营其内部之事。当时所交涉者。惟苗种诸族类而已。

第二中世史。自秦一统后至清代乾隆之末年。是为亚洲之中国。即中国民族与亚洲各

民族交涉繁赜竞争最烈之时代也。

第三近世史。自乾隆末年以至於今日。是为世界之中国。即中国民族合同全亚洲民族,

与西人交涉竞争之时代也。 ……而其内外之变动。实皆为二千年所未有。

——摘编自1901年梁启超《中国史叙论》

根据材料,结合相关史实,从“三个中国”说中任选一个阶段,自拟题目,写一篇历

史小论文。 (要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)(12分)

参考答案

1-5.BCCAD 6-10.CCBCA 11-15.DDCAB 16-21.ABCCDB

22.(1)表现:基督教信仰是西欧地区普遍的文化符号(或形成以基督教文化为特征的地域 文化);教会控制着洗后社会的的精神生活(以上两点见选必三P23); 或宗教戒律严重束缚 了人性的发展;整个西欧社会的居民几乎都是基督教徒(以上两点见纲要上P17); 教士们 搜集和抄录经典,宣讲教义;开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容;人们的生老病死、 婚丧嫁娶基督教会都要介入;几乎所有节日都与基督教有关。(以上四点见选必一P53) ( 写

出3点得6分。)

“理性之处”:用形式逻辑论证基督教教义;思维方式源自古希腊哲学,因而带有理性。 (2

分 )

(2)宗教体系:天主教、新教(或路德教、加尔文教、英国国教)。(2分)

影响:信徒获得空前的信仰自由,进一步解放了人们的思想;传播和发展了人文主义;很大 程度上满足了新兴市民阶层的愿望,有利于欧洲资本主义的成长(或“有利于新兴资产阶 级资本原始积累”等);建立民族教会(或新教对王权的支持),推动了欧洲民族国家的形 成(或“沉重打击了教会势力”,或“国家和民族认同观念日益显现”等)。(答案根据纲

要上 P49+选必一P53+材料内容整合得出,共4分)

23. “康乾盛世”下潜伏着危机。

首先,康乾时期在中国历史上具有重要地位,是清朝的鼎盛时期。这一时期,君主专制得 到加强,国家长期保持安定发展。疆域得到开拓并巩固, 基本奠定了现代中国的版图。民 族交融不断加深, 多元一体的民族格局渐趋稳定。经济繁荣,在世界经济格局中,中国经 济仍处于领先地位。文化方面,《四库全书》等著名大型文化工程的完成,对中国古代文献 进行了系统全面的整理;儒家经典也被翻译到了西方。这一时期,可谓文治武功,盛极一时。 同时,盛世之下存在危机。政治方面,专制统治日益僵化。经济繁荣背景下,人口急剧增 长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,从乾隆后期起,农民起义屡 屡爆发。文化方面,文字狱对文化造成严重的摧残。对外关系上,欧洲资本主义不断发展, 而清政府实行闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,逐渐落后于世界潮流。因此,康 乾盛世后期,清朝的统治危机初显。(两个角度,每个角度3分;每个角度下从任意三个方

面出发列举史实,每个史实1分。)

24.(1)帝国:阿拉伯帝国地位:东西方经济文化交流的桥梁。(2分)

理由:阿拉伯帝国地跨欧亚非的广大地区(地理角度,纲要上22);帝国经济繁荣,手工业和 商业得到很大发展;阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲的广大地区从事陆上和海上贸易(经济 角度,纲要上22、选必二37)。;阿拉伯人继承和融合被征服地区的文化,在文学、艺术和 科学思想等领域取得了重要成就(文化角度,答到具体史实即可,如:翻译了大量埃及、西 亚、希腊和罗马的文化典籍,中国的造纸术和印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进

西欧文化的发展,纲要下23、选必三18);(3分,地理、经济、文化各1分)

(2)原因:经济角度:新航路开辟和殖民扩张,促使世界市场初步形成(世界视角);欧洲新 商业形式(商品交易所、股份公司)促进了贸易扩大(欧洲视角);荷兰商船承揽了海上大部 分运输,被称作“海上马车夫”;荷兰人的商品经济和商业贸易观念、意识强; 交通角度: 大西洋沿岸荷兰有地理和交通优势(处于欧洲的贸易中心,17世纪荷兰阿姆斯特丹建立的运 河系统); 思想角度:格劳秀斯的经济思想为荷兰提供扩张的合法性;(6分,每个角度2分,

写出一个史实即可。)

成就:1625年格劳秀斯出版《战争与和平法》,奠定了国际法的基础。(1分)

(3)特点:迁移人口数量增加、增速加快;主要流向发达国家和高收入国家迁移(或答人口

迁入的国家较为集中)(2分)

原因:经济全球化加速发展;国际分工日益深化,生产的国际化大大加强;发达国家的高收 入和较为完善的社会保障体系的吸引力;跨国公司在全球范围内雇佣劳动力;两极格局的解

体有利于人口在世界范围的流动。(写出任意3点得6分)

25.(12分) 评分标准:

①标题有价值判断2分,无价值判断1分。

②史料6分, 一个角度得2分,必须写够三个角度可得6分。

③结构分2分,总分总或分总或总分结构。

④价值升华1分,表述1分。

(一)论题

A. 论题方向举例:

(1)先秦时期中国境内各民族文化认同不断增强

(2)秦汉至明清时期中国与亚洲各地区交流频繁

(3)近代中国对外关系发生逆转

(4)近代中国救亡图存的抗争不断

(阐述其他论题,言之成理,酌情给分)

B. 层次要求:

层次1:论题不明确或价值导向不正确;

层次2:论题比较明确且价值导向正确;

层次3:论题明确且价值导向正确。

(二)史料实证

A. 材料信息:

先秦时期中国境内各民族文化认同;秦汉至明清古代中国与亚洲各地区交流;近代中国

的外交关系。主题及相关史实举例:

(1)先秦时期中国境内各民族文化认同不断增强

①中华文明多元起源,是人类最古老的文明之一。中原华夏族率先成为核心并向四周辐射, 推动着多元一体中华文化的形成。

②春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”,在频繁往来和 密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

③进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、 文化认同。 (若运用其他史实,合理即可)

(2)秦汉至明清时期中国与亚洲各地区交流频繁

①物种交流:随着海陆丝绸之路的开拓,中国的铁器及冶铁技术、漆器及其制造技术、丝绸、 茶叶等传播到中亚、西亚地区。原产自西亚、中亚、南亚等地的物种如胡椒、胡萝卜等通 过西域传入我国。

②文化交流:佛教在汉朝从印度经中亚传入中国,此后逐渐中国化,深刻影响了中国的思想 文化和艺术创作,中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。我国的中 医药知识传到亚洲各地区,西亚人民大量仿制中国各类瓷器的过程中,审美等方面受到了 中华文化的影响。

③东亚文化圈:中国文化在政治制度、文字、宗教、社会习俗等方面对日本、朝鲜等东亚国 家产生过重要影响,形成了以中华文化为核心的东亚文化圈。(若运用其他史实或分朝代 分阶段论述,合理即可得分)

(3)近代中国对外关系发生逆转

①鸦片战争前,清王朝沉迷在“天朝上国”迷梦中,极力维护朝贡体制,实行闭关锁国政策,

与世隔绝,逐渐落后于世界潮流。

②西方殖民者的东来和工业文明的冲击对中国社会产生了重大影响,使中国传统的对外关系 发生了逆转,由主动交流转向了被动开放,并逐渐沦为西方国家掠夺和瓜分的对象。

③西方列强的入侵使中国被迫逐渐融入世界。经济上,中国逐渐卷入了资本主义世界市场; 政治上,中国自戊戌变法开始逐渐学习西方政治制度;在思想文化上,中国从盲目自大到 开眼看世界,逐渐熟悉近代国际观念并不断学习西方先进的文明。 (若运用其他史实,合 理即可)

(4)近代中国救亡图存的抗争不断

①洋务运动引进西方先进的机器生产技术,是中国早期近代化的尝试。洋务派期望通过“自

强”“求富”为目标的洋务运动保障国家安全,抵抗外来侵略。

②戊戌变法主张学习西方先进的政治制度,提倡新学、兴民权,在社会上起到了思想启蒙的

作用,促进了中国人民的觉醒。

③义和团的兴起源于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突,具有强烈的反帝爱 国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神。(若运用其他史实,合理即可)

(全年级+外高班使用)

一、选择题I (本大题共15小题,每小题2分,共30分,每小题列出的四个备

选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1. 在美索不达米亚东北部的莫耶,从公元前7000年地层处,考古学家发现了新石器时代 的遗址,从其中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦和各种豆荚,还有驯化的山羊和 绵羊的骨头;从同一地层还出土了大量野驴和瞪羚的骨头及蜗牛、橡树子、阿月浑子等采

集物。根据这些考古发现可以推理得出两河流域()

A. 产生世界最早的农业 B. 人们出现定居的生活

C. 处于文明的起源时代 D. 农业生产模式的调整

2. 北纬30°线附近产生了许多文明,不同文明区域的民居因自然环境、经济发展水平和文

化习俗的差异而各具特色。对图中标识区域的民居叙述错误的是()

①人们用黏土和芦苇混合制成土坯建造房屋②建筑特征为混凝土、拱券和希腊柱式相结合

③房屋多用泥和木材修建,具有防晒保温功能④住宅布局讲求对称,主次分明,院落有序 A.①④ B.②③ C.①③ D.②④

3. 古罗马史学继承了辉煌的希腊文明,又为欧洲的文艺复兴奠定了坚实基础。下列作品能

反映古罗马史学成就的是()

①《历史》 ②《编年史》 ③《罗马史》 ④《罗兰之歌》

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

4. 有学者指出,直到11世纪末,在意大利偶然发现的《国(民)法大全》的真本,才把

沉寂已久的罗马法再次捧上了历史舞台。 ……当时意大利商品经济迅速发展,迫切需要与

之相适应的法律体系。罗马法的内容远比当时日耳曼国家的习惯法和封建地方法更适合作

为现成准则,而且罗马法中体现的理性、平等观念也是十分必要的。这说明罗马法( )

A. 蕴含了适应社会发展的因素 B. 保障了资本主义萌芽的产生

C. 推动了人文主义进一步发展 D. 促使了启蒙运动的蓬勃开展

5.1814年,维也纳会议的正统原则如下:承认1789 年前法国及其他各封建君主是正统王 朝,恢复他们的统治权力、政治制度及所属领土,若原有君主被拿破仑推翻,可由其兄弟

或亲属代替为世袭君主。这一原则的提出( )

A. 开创了用会议解决争端的先例 B. 打破了大国主宰欧洲事务的局面

C. 使欧洲国家民族意识开始萌发 D. 旨在恢复和巩固欧洲的封建秩序

6. 宋代的劳役,从过去的差役改为雇役为主。过去的差役,即便是富有者也要强迫服役。

而雇役制下,富裕的人为免除力役,可出钱雇佣别人去代劳。这种变化( )

①说明了宋代门第观念的淡化 ②减轻了国家对百姓的人身束缚

③有利于社会商品经济的发展 ④推动了劳役征发由人丁转向财产

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

7. 中亚帖木儿帝国时期(1370~1507年)出现了一种仿中国青花瓷制作的釉下蓝彩陶器。 波斯萨非王朝阿拔斯大帝(1571~1629年)十分喜爱中国瓷器,在波斯制造出半陶半瓷的器

物。材料反映了( )

A. 阿拉伯人吸纳异域文化 B. 中国制瓷技术水平领先世界

C. 贸易推动了文化的传播 D. 海上丝绸之路陶瓷贸易兴盛

8. 有同学在探究中非关系时搜集了如下的资料

新中国成立后坚定支持阿尔及利亚的民族独立运动,1958年两国建交;1971年联合国 大会通过阿尔及利亚等23国的提案,恢复了中华人民共和国在联合国的合法权利;2018年 中阿签署了关于“一带一路”倡议的合作备忘录,2023年1-11月双边贸易额达91.5亿美元。

该资料可以用来说明中国( )

①奉行独立自主的和平外交政策 ②积极发展与非洲国家间的关系

③推进“金砖国家”之间的合作 ④推动建设合作共赢的国际关系

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

9. 北宋张载任官时,以“不刑一人”为理想的治政标准。他常设酒食招待乡里的老人,询问 其疾苦,并教导他们训诫子弟的方法;为使县里颁布的文告家喻户晓,他还常把乡长们召

集到衙门,“谆谆口谕,使往告其里闾”。这些做法()

A. 体现了无为而治的思想 B. 反映了律令儒家化的趋势

C. 强调了基层教化的作用 D. 利用乡约以净化民风民俗

10. 明代湖北等地区考课式书院较为普遍,“旬有课,月有试,季有考”,地方“一时文风丕 振,士气伸而士习弥端”,如提学葛寅亮到安陆府选拔人才,“所拔前茅皆书院中士,相视而

笑,各负慕鉴之不爽”。这说明当时( )

A. 地方教育服务于封建统治 B. 理学的社会影响力空前增强

C. 学术文化权力中心的下移 D. 官吏监察与基层教化相结合

11. 对下图法案的解读正确的是

民国二年一月公布 第一章总则第一条文官考试,除另有法律规定外,别为文官高等考试及文官普通考试二 种,均依本法行之。 第二条民国男子,年满二十一岁以上者,得应文官考试。

①考试院负责文官的选任 ②由临时大总统孙中山颁布

③女子不得参加文官考试 ④推动文官考试制度的建立

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

12. 一些俄国贵族青年军官参加了1812年打败拿破仑的战争,他们并没有因胜利而欢欣鼓 舞,反而在看到法国拥有更自由的社会和更富足的生活后,开始反思俄国的落后,成为俄

国最早一代的革命者。这反映出拿破仑战争()

A. 实现了欧洲社会思潮的转向 B. 促进了东西欧文明间的交流

C. 加速俄国资产阶级革命兴起 D. 推动了进步思想在俄国传播

13. 进入20世纪以后,拉美国家出口型经济特征仍然非常明显。下表是1913年前后拉丁

美洲部分国家的出口商品集中率一览表。据此分析可知,这些国家( )

国家 第一产品 百分比 第二产品 百分比 总 计 ( % )

玻利维亚 巴西 智利 古巴 海地 巴拿马 锡 咖啡 硝酸盐 蔗糖 咖啡 香蕉 72.3 62.3 71.3 72.0 64.0 65.0 银 橡胶 铜 烟草 可可 椰子 4.3 15.9 7.0 19.5 6.8 7.0 76.6 78.2 78.3 91.5 70.8 72.0

A. 农业经济发展水平高 B. 摆脱了欧美国家的经济控制

C. 国民经济极具脆弱性 D. 工业化和城市化的进程加快

14.1841年,英国医生雒维廉评价中医:“不能这样推断,中国人在医学问题上的所有意见 都仅仅是胡说,他们已经非常仔细地检验了疾病的本质和起因, 一些用于控制传染病的规

则和观念是决不能被轻视的。”以下可以提供佐证的史实有()

①东晋葛洪的《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用

②古代地方官组织人力清理污水、疏通井渠河道以防治疫病

③明末吴有性提出“疠气”致病说,留下了医学名著《大医精诚》

④中国古人为防治天花,发明了牛痘接种法

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

15. 右图是1900年3月刊登在《美国周刊》上的一幅

漫画,漫画中代表美国的山姆大叔背负着沉重的工业

商品,其中包括火车、钢轨、农用设备、药品、电报、

电话等,试图以菲律宾为跳板踏足中国。该漫画反映

出 ( )

A. 美国积极推进中国近代化

B. 美国意欲侵占中国市场

C. 世界殖民体系最终形成

D. 列强宰割中国同盟形成

二、选择题Ⅱ(本大题共6小题,每小题3分,共18分,每小题列出的四个备

选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

16. 下表论述表明先秦时期( )

论述 出处

“历王虐,国人谤王” 左丘明《国语·周语》

“防民之口,甚于防川” 左丘明《国语·周语》

“天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君 而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有 公,诸侯有……以相辅佐也。善则赏之,过则 王之,患则救之,失则革之” 左丘明《左传·襄公十四年》

A. 尚存有原始民主传统特征 B. 家天下的观念受到了挑战

C. 统治阶级重视国人的诉求 D. 社会各阶层间流动性增强

17. 《论语·雍也》记载:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人,能近取譬,可谓仁之

方也已。”《荀子·王制》记载:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义,人

有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。”这些思想()

A. 促使民本思想与君主权力相结合 B. 体现了儒家思想的人文精神

C. 致力于协调民众与地主间的利益 D. 强调统治者应加强道德修养

18.《唐律疏议》第一篇《名例律》中的“八议”完全是照抄《周礼·秋官·小司寇》的“八 辟”,第四篇《户婚律》中的“七出三不去”则是《大戴礼记·本命》中“七去三不去”的

翻 版 。 这 ( )

A. 传承了儒家的民本思想 B. 具有一定的形式主义倾向

C. 体现了礼法结合的特征 D. 彰显了古代法律的延续性

19. 如表为清代不同时期河北、山东及河南三省人均耕地统计表(单位;亩)。此表可用来

研究清代( )

时间 河北 山东 河南 平均

顺治十八年(1661) 5.32 8.69 9.42 7.46

康熙二十四年(1685) 5.62 9.04 9.01 7.77

雍正二年(1724) 6.40 4.74 7.17 5.72

乾隆十八年(1753) 7.01 7.60 10.16 8.26

乾隆三十一年(1766) 4.09 3.77 4.42 4.09

嘉庆十七年(1812) 2.75 3.39 3.01 3.06

A. 国家耕地面积减少的后果 B. 精耕细作技术停滞的影响

C. 粮食种植结构变动的原因 D. 区域经济差异扩大的表现

20. 有学者指出:“中国佛教……僧人出家,还要尊敬父母,忠于国君,僧人也提倡忠君爱 国。所以中国的寺院有的称为‘护国寺’,有的称‘报国寺’。 ……慧远在庐山讲经,就讲诵儒

家的《丧服经》,阐述服丧的问题。”对材料推断最合理的是()

A. 中国佛教与儒家思想逐渐趋同 B. 佛教被统治者改造成精神统治工具

C. 中国佛教与儒家争夺正统地位 D. 佛教深受中国文化浸润利于其传播

21. 沈括在《梦溪笔谈》中明确记载,庆历年间平民毕异发明了活字印刷,但目前尚未发 现宋代的活字印刷实物。考古资料证明,当时活字印刷术很快传播到西夏。出土的多种西

夏文献证实,西夏学习、推行泥活字印刷,并成功实现了木活字印刷。宁夏贺兰山西夏方

塔出土的西夏文活字本《吉祥遍至口合本续》和甘肃武威出土的《维摩诘所说经》等,是

中国最早的活字印刷实物。在敦煌莫高窟,则发现了很多早期回鹘文木活字。这表明()

A. 学者的工作是对原始材料进行追根溯源、考辨其真伪

B. 历史研究应重视新材料的发现,坚持多源互证的原则

C. 历史学家对材料的看法不同可以做出不同的历史解释

D. 人们只能逐步接近但却永远无法掌握历史的客观实在

三、非选择题(本大题共4小题,22题14分,23题6分,24题20分,25题

12分,共52分)

22. 阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 我们应该将基督教当做一种文明来对待。马克思·韦伯写过一本书,叫做《新 教伦理与资本主义精神》,说明基督教对西方文明的影响巨大。例如,撒切尔夫人经常说: “我们基督教文明如何如何……”,然后下面完全是讲其保守党主张。基督教文明的影响 无处不在。因为作为一种文明,基督教是人心的凝聚力,在西方历史上曾经是理性的代表,

直到理性回归于个人的文艺复兴时期。

——摘编自陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二 宗教改革打破了持续五百多年的思想信仰大一统,形成了不同的宗教信仰体 系并立的局面。改革中出现的教义、教规的分立造成救赎道路的分别,其革新的实质是信 徒在信仰事务中获得空前的自主性,这在很大程度上满足了新兴市民阶层的愿望。新教与 罗马天主教分庭抗礼是政治权力广泛介入的结果,主权意识正在萌生的国王和诸侯们站到

新教一边,新教因此带有民族教会的性质。这一切都推动了欧洲从中古走向近代。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》 (1)根据材料一,结合所学,以思想文化为视角说明16世纪宗教改革前西欧地区“基督 教文明的影响无处不在”的表现。以托马斯·阿奎那等神学家对基督教的研究方式为例,

指出中世纪基督教的“理性”之处。(8分)

(2)结合所学,指出16世纪宗教改革后形成的“不同的宗教信仰体系”。根据材料二,

结合所学,分析宗教改革对推动“欧洲从中古走向近代”所产生的重要影响。(6分)

23. 阅读材料,回答问题。(6分)

材料 观之当代西方史学界,他们在研究清代历史时,也大多将康雍乾时期称为“盛 世”或“盛清”,其中美国著名历史学家魏斐德,在《盛清,1683—1839》和《洪业—— 清朝升国史》两书中认为,清朝统治之下的中国,比其他任何国家都更快地摆脱了17世纪 的全球性经济危机,令欧洲君主羡慕的是,在多尔衮、顺治帝和康熙帝奠定的牢固基础上, 清朝统治者建起了一个疆域辽阔、文化灿烂的强大帝国,在此后的近两个世纪中,都没有 真正的对手能够向清朝的统治挑战。孔飞力在《叫魂)一书中.甚至将乾隆统治时期称作 是一个“镀金的时代”,虽然他的要义在于揭示18世纪晚期的盛世之潜伏的危机与焦虑。

这当然是对“盛世”之说在另外一种意义上的批判性采用。

——摘自刘焕性《“康乾盛世”之说的由来》

根据材料,结合史实,简要评价材料中关于“康乾盛世”的观点。(6分)

24.跟随商品和人口流动的轨迹,看见世界从孤立走向融合。阅读材料,完成下列要求。(20

分)

材料一 在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑。当时一位中国旅 行家杜环对此地的繁华和富裕颇感震惊: “郭郭之内,里闭之中,土地所生,无物不有。 四方辐揍,万货丰贱;锦绣珠贝,满于市肆;驼马驴骡,充于街巷。”……另外,富贵阶

层的投资还掀起了一场有史以来最令人难忘的学术研究热潮。

——摘编自彼得·弗兰科潘《丝绸之路——一部全新的世界史》

材料二 17世纪初,中国瓷器初抵欧洲北部的时候,价格高到大部分人都买不起。

但1631年笛卡尔惊叹,阿姆斯特丹是“货物无奇不有”之地;十年后,走访阿姆斯特 丹的英格兰人说:“不管是哪种地位的人家,家里都有很多中国瓷器”“不计其数的店 铺群和在那城市前方往来不断的船只,放眼现今全世界,阿姆斯特丹无疑是最繁忙的地

方,这城里的人无疑最热衷于经商者”。

荷兰人格劳秀斯认为:“土地、河流以及属于一个国家的海洋的任何部分都应该向那

些有合法理由需要行使通过权的人们开放”。

——摘编自卜正民《维米尔的帽子》等

材料三1990年至2005年期间,世界迁移者从1.55亿增加到1.91亿,增长率从

1990—1995年的1.4%增加到2000—2004年的1.9%。2005年,全世界1.91亿迁移人口中, 1.15亿迁往发达国家,7500万迁往发展中国家;约1/3是发展中国家之间的迁移,1/3 是从 发展中国家迁到发达国家。以此可知“南南”迁移者与“南北”迁移者大致一样多。但总 体上看,向高收入国家迁移的人数增长大于向低收入国家迁移人数的增长,1990年所有迁 移者中的15%在美国,而2005年这数字是20%。1990年至2005年,17个国家占了人口增 长总数的75%。美国增加了1500万人,最多,其次是德国和西班牙,各增加了400万以上。

——王希恩《当代族际人口流迁与民族过程》

(1)根据材料一,写出“世界贸易的中心”所在的帝国,结合所学,指出其在文明交流中

的地位并说明理由。(5分)

(2)根据材料二,结合所学,从经济、交通、思想的角度分析17世纪初阿姆斯特丹“货

物无奇不有”的原因,写出此时荷兰在国际政治方面的理论成就。(7分)

(3)根据材料三,概括1990至2005年间世界人口迁移的特点,结合所学,分析这一时期

人口迁移出现上述特点的原因。(8分)

25. 阅读材料,完成下列要求。 (12分)

材料一2019年5月15日,习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲中 引用了梁启超先生的“三个中国”说,指出:“今日之中国,不仅是中国之中国,而且是亚 洲之中国、世界之中国。未来之中国,必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文

明成就贡献世界。 ”

材料二 第一上世史。自黄帝以迄秦之一统。是为中国之中国。即中国民族自发达自

争竞自团结之时代也……此实汉族自经营其内部之事。当时所交涉者。惟苗种诸族类而已。

第二中世史。自秦一统后至清代乾隆之末年。是为亚洲之中国。即中国民族与亚洲各

民族交涉繁赜竞争最烈之时代也。

第三近世史。自乾隆末年以至於今日。是为世界之中国。即中国民族合同全亚洲民族,

与西人交涉竞争之时代也。 ……而其内外之变动。实皆为二千年所未有。

——摘编自1901年梁启超《中国史叙论》

根据材料,结合相关史实,从“三个中国”说中任选一个阶段,自拟题目,写一篇历

史小论文。 (要求:立论正确,史论结合,史实充分,逻辑清晰,表述成文)(12分)

参考答案

1-5.BCCAD 6-10.CCBCA 11-15.DDCAB 16-21.ABCCDB

22.(1)表现:基督教信仰是西欧地区普遍的文化符号(或形成以基督教文化为特征的地域 文化);教会控制着洗后社会的的精神生活(以上两点见选必三P23); 或宗教戒律严重束缚 了人性的发展;整个西欧社会的居民几乎都是基督教徒(以上两点见纲要上P17); 教士们 搜集和抄录经典,宣讲教义;开办宗教学校和世俗学校,讲授宗教内容;人们的生老病死、 婚丧嫁娶基督教会都要介入;几乎所有节日都与基督教有关。(以上四点见选必一P53) ( 写

出3点得6分。)

“理性之处”:用形式逻辑论证基督教教义;思维方式源自古希腊哲学,因而带有理性。 (2

分 )

(2)宗教体系:天主教、新教(或路德教、加尔文教、英国国教)。(2分)

影响:信徒获得空前的信仰自由,进一步解放了人们的思想;传播和发展了人文主义;很大 程度上满足了新兴市民阶层的愿望,有利于欧洲资本主义的成长(或“有利于新兴资产阶 级资本原始积累”等);建立民族教会(或新教对王权的支持),推动了欧洲民族国家的形 成(或“沉重打击了教会势力”,或“国家和民族认同观念日益显现”等)。(答案根据纲

要上 P49+选必一P53+材料内容整合得出,共4分)

23. “康乾盛世”下潜伏着危机。

首先,康乾时期在中国历史上具有重要地位,是清朝的鼎盛时期。这一时期,君主专制得 到加强,国家长期保持安定发展。疆域得到开拓并巩固, 基本奠定了现代中国的版图。民 族交融不断加深, 多元一体的民族格局渐趋稳定。经济繁荣,在世界经济格局中,中国经 济仍处于领先地位。文化方面,《四库全书》等著名大型文化工程的完成,对中国古代文献 进行了系统全面的整理;儒家经典也被翻译到了西方。这一时期,可谓文治武功,盛极一时。 同时,盛世之下存在危机。政治方面,专制统治日益僵化。经济繁荣背景下,人口急剧增 长使得资源危机日益显露,加上政治腐败和贫富矛盾的积累,从乾隆后期起,农民起义屡 屡爆发。文化方面,文字狱对文化造成严重的摧残。对外关系上,欧洲资本主义不断发展, 而清政府实行闭关自守的政策,无法适应新的外部环境,逐渐落后于世界潮流。因此,康 乾盛世后期,清朝的统治危机初显。(两个角度,每个角度3分;每个角度下从任意三个方

面出发列举史实,每个史实1分。)

24.(1)帝国:阿拉伯帝国地位:东西方经济文化交流的桥梁。(2分)

理由:阿拉伯帝国地跨欧亚非的广大地区(地理角度,纲要上22);帝国经济繁荣,手工业和 商业得到很大发展;阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲的广大地区从事陆上和海上贸易(经济 角度,纲要上22、选必二37)。;阿拉伯人继承和融合被征服地区的文化,在文学、艺术和 科学思想等领域取得了重要成就(文化角度,答到具体史实即可,如:翻译了大量埃及、西 亚、希腊和罗马的文化典籍,中国的造纸术和印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进

西欧文化的发展,纲要下23、选必三18);(3分,地理、经济、文化各1分)

(2)原因:经济角度:新航路开辟和殖民扩张,促使世界市场初步形成(世界视角);欧洲新 商业形式(商品交易所、股份公司)促进了贸易扩大(欧洲视角);荷兰商船承揽了海上大部 分运输,被称作“海上马车夫”;荷兰人的商品经济和商业贸易观念、意识强; 交通角度: 大西洋沿岸荷兰有地理和交通优势(处于欧洲的贸易中心,17世纪荷兰阿姆斯特丹建立的运 河系统); 思想角度:格劳秀斯的经济思想为荷兰提供扩张的合法性;(6分,每个角度2分,

写出一个史实即可。)

成就:1625年格劳秀斯出版《战争与和平法》,奠定了国际法的基础。(1分)

(3)特点:迁移人口数量增加、增速加快;主要流向发达国家和高收入国家迁移(或答人口

迁入的国家较为集中)(2分)

原因:经济全球化加速发展;国际分工日益深化,生产的国际化大大加强;发达国家的高收 入和较为完善的社会保障体系的吸引力;跨国公司在全球范围内雇佣劳动力;两极格局的解

体有利于人口在世界范围的流动。(写出任意3点得6分)

25.(12分) 评分标准:

①标题有价值判断2分,无价值判断1分。

②史料6分, 一个角度得2分,必须写够三个角度可得6分。

③结构分2分,总分总或分总或总分结构。

④价值升华1分,表述1分。

(一)论题

A. 论题方向举例:

(1)先秦时期中国境内各民族文化认同不断增强

(2)秦汉至明清时期中国与亚洲各地区交流频繁

(3)近代中国对外关系发生逆转

(4)近代中国救亡图存的抗争不断

(阐述其他论题,言之成理,酌情给分)

B. 层次要求:

层次1:论题不明确或价值导向不正确;

层次2:论题比较明确且价值导向正确;

层次3:论题明确且价值导向正确。

(二)史料实证

A. 材料信息:

先秦时期中国境内各民族文化认同;秦汉至明清古代中国与亚洲各地区交流;近代中国

的外交关系。主题及相关史实举例:

(1)先秦时期中国境内各民族文化认同不断增强

①中华文明多元起源,是人类最古老的文明之一。中原华夏族率先成为核心并向四周辐射, 推动着多元一体中华文化的形成。

②春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称为“华夏”,在频繁往来和 密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。

③进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、 文化认同。 (若运用其他史实,合理即可)

(2)秦汉至明清时期中国与亚洲各地区交流频繁

①物种交流:随着海陆丝绸之路的开拓,中国的铁器及冶铁技术、漆器及其制造技术、丝绸、 茶叶等传播到中亚、西亚地区。原产自西亚、中亚、南亚等地的物种如胡椒、胡萝卜等通 过西域传入我国。

②文化交流:佛教在汉朝从印度经中亚传入中国,此后逐渐中国化,深刻影响了中国的思想 文化和艺术创作,中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。我国的中 医药知识传到亚洲各地区,西亚人民大量仿制中国各类瓷器的过程中,审美等方面受到了 中华文化的影响。

③东亚文化圈:中国文化在政治制度、文字、宗教、社会习俗等方面对日本、朝鲜等东亚国 家产生过重要影响,形成了以中华文化为核心的东亚文化圈。(若运用其他史实或分朝代 分阶段论述,合理即可得分)

(3)近代中国对外关系发生逆转

①鸦片战争前,清王朝沉迷在“天朝上国”迷梦中,极力维护朝贡体制,实行闭关锁国政策,

与世隔绝,逐渐落后于世界潮流。

②西方殖民者的东来和工业文明的冲击对中国社会产生了重大影响,使中国传统的对外关系 发生了逆转,由主动交流转向了被动开放,并逐渐沦为西方国家掠夺和瓜分的对象。

③西方列强的入侵使中国被迫逐渐融入世界。经济上,中国逐渐卷入了资本主义世界市场; 政治上,中国自戊戌变法开始逐渐学习西方政治制度;在思想文化上,中国从盲目自大到 开眼看世界,逐渐熟悉近代国际观念并不断学习西方先进的文明。 (若运用其他史实,合 理即可)

(4)近代中国救亡图存的抗争不断

①洋务运动引进西方先进的机器生产技术,是中国早期近代化的尝试。洋务派期望通过“自

强”“求富”为目标的洋务运动保障国家安全,抵抗外来侵略。

②戊戌变法主张学习西方先进的政治制度,提倡新学、兴民权,在社会上起到了思想启蒙的

作用,促进了中国人民的觉醒。

③义和团的兴起源于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突,具有强烈的反帝爱 国倾向,展现了中国人民不畏强暴的牺牲精神。(若运用其他史实,合理即可)

同课章节目录