苏教版高中音乐《醇厚的中原韵》教学课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版高中音乐《醇厚的中原韵》教学课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2015-11-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

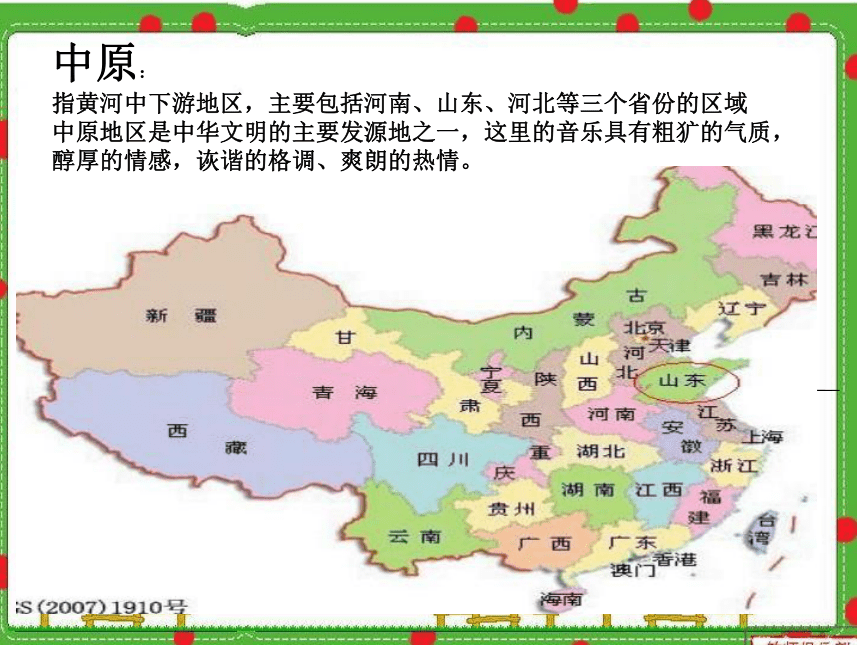

课件15张PPT。醇厚的中原韵中原:

指黄河中下游地区,主要包括河南、山东、河北等三个省份的区域

中原地区是中华文明的主要发源地之一,这里的音乐具有粗犷的气质,

醇厚的情感,诙谐的格调、爽朗的热情。《沂蒙山小调》歌曲背景:

20世纪40年代,抗日战争正处于相持阶段。这时,在山东沂

蒙地区出现了一个反动武装组织——黄沙会。这个反动武装不去打击日寇,却一再与抗日武装为敌。为了揭露黄沙会的反动面目,山东抗日军政大学第一分校文工团的音乐工作者,选用传统民歌《十二月调》的旋律,填上了《打黄沙会》的歌词,很快在鲁南地区传播开来。后来,有人将《打黄沙会》的歌词做了改动,删去了揭露黄沙会反动本质的内容,保留了歌颂共产党的内容,增补了赞美沂蒙风光的内容。于是,《沂蒙山小调》这首民歌终于定型。【鱼咬尾】

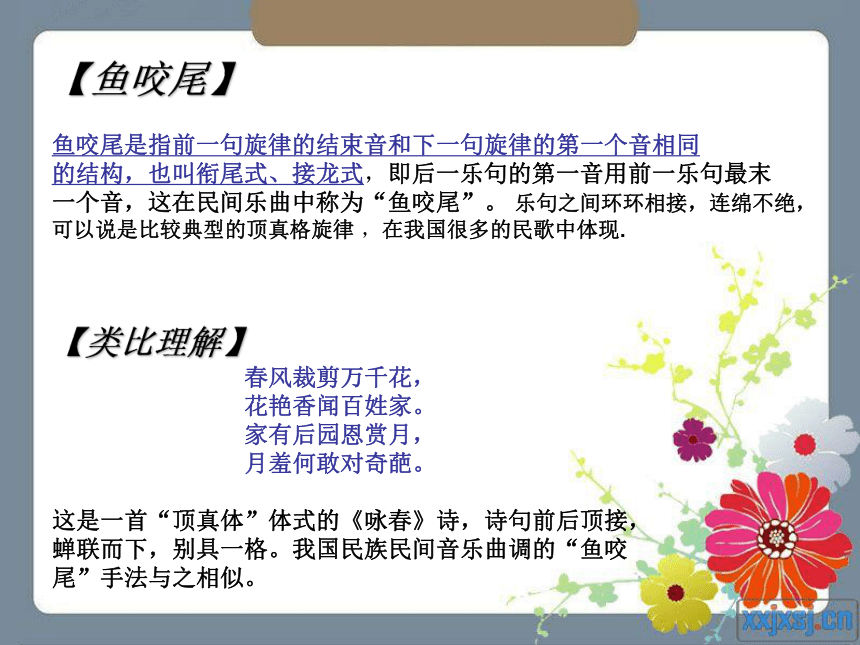

鱼咬尾是指前一句旋律的结束音和下一句旋律的第一个音相同

的结构,也叫衔尾式、接龙式,即后一乐句的第一音用前一乐句最末

一个音,这在民间乐曲中称为“鱼咬尾”。 乐句之间环环相接,连绵不绝,

可以说是比较典型的顶真格旋律 ,在我国很多的民歌中体现.

【类比理解】

春风裁剪万千花,

花艳香闻百姓家。

家有后园恩赏月,

月羞何敢对奇葩。

这是一首“顶真体”体式的《咏春》诗,诗句前后顶接,

蝉联而下,别具一格。我国民族民间音乐曲调的“鱼咬

尾”手法与之相似。《王大娘钉缸》地花鼓:

1、含义:地花鼓是在河南邓县、息县、商城、固始一带,流行的一种民间歌舞形式。

2、表演方式:多由一旦一丑合作表演。

3、演唱内容:多为北方各地流传的生活小调。《王大娘钉缸》是其中颇具代表性的一首歌舞曲。

4、地花鼓受到广大老百姓的喜爱的原因:

一来是因为它真实地反映人民群众的生活,表现

了老百姓的真实情感和对生活的现实性追求;

二来是它的表演形式生动活泼,诙谐幽默,

富于亲切感。

地花鼓聆听《好汉歌》,思考一下,民歌与创作歌曲之间有什么区别?民歌与创作歌曲之间的区别:

(1)不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;

(2)其旋律和歌词并非固定不变,在长期的流传过程中不断地

经过加工而有所变化;

(3)不借助于记谱和歌词或其他手段,而主要依靠人民群众口

耳相传;

(4)不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方

风格;

《孟姜女哭长城》《孟姜女》这首歌产生之源头在江苏。

它的歌词采用了“四季体”的写法。其内容概括简练。

流传到河北以后,发生了“同体”性的变异。歌词以

“十二月体”为基础,故事内容显得翔实而细致;而

歌曲旋律则在江苏民歌的原有基础上“加花”装饰,

显得更加流连婉转、绵延不断。

这种“同体变异”的现象,可以让人们明显地看到:

专业的或半专业的民间艺人进行了艺术上的再加工

和再创造。

民族调式:

宫 商 角 徵 羽

1 2 3 5 6《孟姜女哭长城》采用了“商—徵—羽—徵”的结音顺序。

徵音的两次出现,都有一定的稳定感觉。所以,它更多的

保留了两句式向四句式过渡的痕迹。

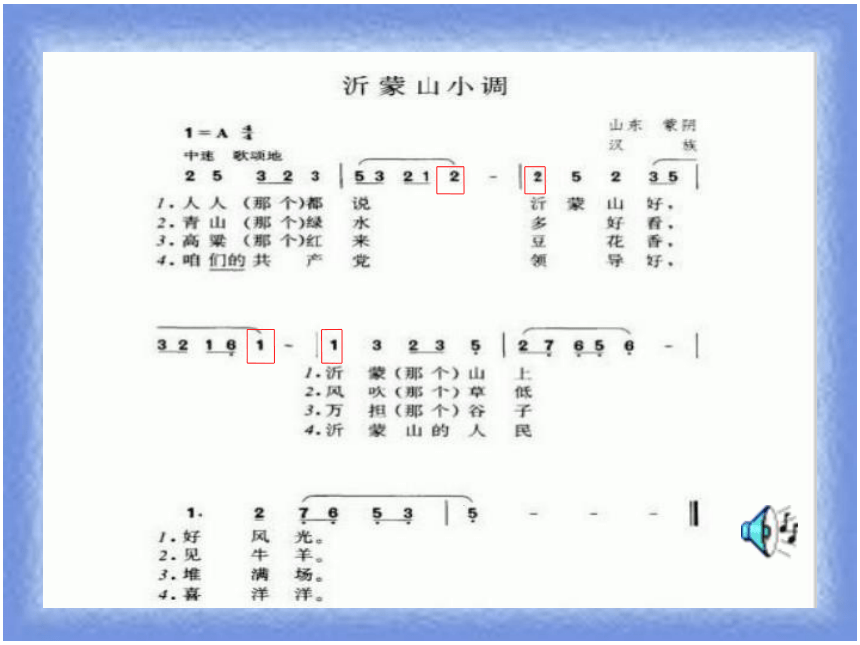

《沂蒙山小调》是按“商—宫—羽—徵”的逻辑顺序发展的。

它更明显的表现了“起承转合”四句式的结构形态。民歌的音乐特点:

(1)不同民族的民歌,其音乐都各具本民族的风格特色,从而

成为该民族音乐特征的标志。

(2)各民族民歌的旋律与该民族的语言密切结合,

最容易在本地区流传。例如:蒙古族民歌与

阿尔泰语系蒙古族语关系密切,易于在内

蒙古自治区流传。

(3)某民族或某地区的民歌,其音乐特点

常在音阶、调式或节拍等方面明显地表现出来。

例如:蒙古族民歌多用羽调式;藏族民歌常

用商调式、羽调式及宫调式;湖南衡阳、邵阳一带

的民歌长将徵音升高;朝鲜族民歌常用三拍子;

维吾尔族民歌喜欢用切分节奏等。

(4)与生产劳动紧密结合的民歌,如劳动号子,或与舞蹈相结合的

歌舞,其节拍节奏都会适应劳动或舞蹈的需要,一般都比较规整。

由于生产方式不同,有些山歌、田秧歌与劳动节奏结合的不够紧密,

其节拍节奏相对地说就比较“自由”。

(5)一般地说,民歌的曲式结构都比较短小,篇幅长的歌词常采用

同曲不断反复的方式。如:《孟姜女哭长城》。

指黄河中下游地区,主要包括河南、山东、河北等三个省份的区域

中原地区是中华文明的主要发源地之一,这里的音乐具有粗犷的气质,

醇厚的情感,诙谐的格调、爽朗的热情。《沂蒙山小调》歌曲背景:

20世纪40年代,抗日战争正处于相持阶段。这时,在山东沂

蒙地区出现了一个反动武装组织——黄沙会。这个反动武装不去打击日寇,却一再与抗日武装为敌。为了揭露黄沙会的反动面目,山东抗日军政大学第一分校文工团的音乐工作者,选用传统民歌《十二月调》的旋律,填上了《打黄沙会》的歌词,很快在鲁南地区传播开来。后来,有人将《打黄沙会》的歌词做了改动,删去了揭露黄沙会反动本质的内容,保留了歌颂共产党的内容,增补了赞美沂蒙风光的内容。于是,《沂蒙山小调》这首民歌终于定型。【鱼咬尾】

鱼咬尾是指前一句旋律的结束音和下一句旋律的第一个音相同

的结构,也叫衔尾式、接龙式,即后一乐句的第一音用前一乐句最末

一个音,这在民间乐曲中称为“鱼咬尾”。 乐句之间环环相接,连绵不绝,

可以说是比较典型的顶真格旋律 ,在我国很多的民歌中体现.

【类比理解】

春风裁剪万千花,

花艳香闻百姓家。

家有后园恩赏月,

月羞何敢对奇葩。

这是一首“顶真体”体式的《咏春》诗,诗句前后顶接,

蝉联而下,别具一格。我国民族民间音乐曲调的“鱼咬

尾”手法与之相似。《王大娘钉缸》地花鼓:

1、含义:地花鼓是在河南邓县、息县、商城、固始一带,流行的一种民间歌舞形式。

2、表演方式:多由一旦一丑合作表演。

3、演唱内容:多为北方各地流传的生活小调。《王大娘钉缸》是其中颇具代表性的一首歌舞曲。

4、地花鼓受到广大老百姓的喜爱的原因:

一来是因为它真实地反映人民群众的生活,表现

了老百姓的真实情感和对生活的现实性追求;

二来是它的表演形式生动活泼,诙谐幽默,

富于亲切感。

地花鼓聆听《好汉歌》,思考一下,民歌与创作歌曲之间有什么区别?民歌与创作歌曲之间的区别:

(1)不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;

(2)其旋律和歌词并非固定不变,在长期的流传过程中不断地

经过加工而有所变化;

(3)不借助于记谱和歌词或其他手段,而主要依靠人民群众口

耳相传;

(4)不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方

风格;

《孟姜女哭长城》《孟姜女》这首歌产生之源头在江苏。

它的歌词采用了“四季体”的写法。其内容概括简练。

流传到河北以后,发生了“同体”性的变异。歌词以

“十二月体”为基础,故事内容显得翔实而细致;而

歌曲旋律则在江苏民歌的原有基础上“加花”装饰,

显得更加流连婉转、绵延不断。

这种“同体变异”的现象,可以让人们明显地看到:

专业的或半专业的民间艺人进行了艺术上的再加工

和再创造。

民族调式:

宫 商 角 徵 羽

1 2 3 5 6《孟姜女哭长城》采用了“商—徵—羽—徵”的结音顺序。

徵音的两次出现,都有一定的稳定感觉。所以,它更多的

保留了两句式向四句式过渡的痕迹。

《沂蒙山小调》是按“商—宫—羽—徵”的逻辑顺序发展的。

它更明显的表现了“起承转合”四句式的结构形态。民歌的音乐特点:

(1)不同民族的民歌,其音乐都各具本民族的风格特色,从而

成为该民族音乐特征的标志。

(2)各民族民歌的旋律与该民族的语言密切结合,

最容易在本地区流传。例如:蒙古族民歌与

阿尔泰语系蒙古族语关系密切,易于在内

蒙古自治区流传。

(3)某民族或某地区的民歌,其音乐特点

常在音阶、调式或节拍等方面明显地表现出来。

例如:蒙古族民歌多用羽调式;藏族民歌常

用商调式、羽调式及宫调式;湖南衡阳、邵阳一带

的民歌长将徵音升高;朝鲜族民歌常用三拍子;

维吾尔族民歌喜欢用切分节奏等。

(4)与生产劳动紧密结合的民歌,如劳动号子,或与舞蹈相结合的

歌舞,其节拍节奏都会适应劳动或舞蹈的需要,一般都比较规整。

由于生产方式不同,有些山歌、田秧歌与劳动节奏结合的不够紧密,

其节拍节奏相对地说就比较“自由”。

(5)一般地说,民歌的曲式结构都比较短小,篇幅长的歌词常采用

同曲不断反复的方式。如:《孟姜女哭长城》。

同课章节目录