数学:2.2《等差数列(3)》教案(苏教版必修5)

文档属性

| 名称 | 数学:2.2《等差数列(3)》教案(苏教版必修5) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第 5 课时:§2.2 等差数列(3)

【三维目标】:

一、知识与技能

1. 掌握等差数列前项和的公式以及推导该公式的数学思想方法,并能运用公式解决简单的问题;

2.探索活动中培养学生观察、分析的能力,培养学生由特殊到一般的归纳能力。

二、过程与方法

1.通过对历史有名的高斯求和的介绍,引导学生发现等差数列的第项与倒数第项的和等于首项与末项的和这个规律;由学生建立等差数列模型用相关知识解决一些简单的问题,进行等差数列通项公式应用的实践操作并在操作过程中,通过类比函数概念、性质、表达式得到对等差数列相应问题的研究。

2.通过公式的推导和公式的运用,使学生体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思维规律,初步形成认识问题,解决问题的一般思路和方法;通过公式推导的过程教学,对学生进行思维灵活性与广阔性的训练,发展学生的思维水平.

三、情感、态度与价值观

1.通过公式的推导过程,获得发现的成就感,逐步养成科学严谨的学习态度,提高代数推理的能力。

2.培养学生利用学过的知识解决与现实有关的问题的能力。

【教学重点与难点】:

重点:等差数列项和公式的理解、推导及应用

难点:等差数列前项和公式推导思路的获得,灵活应用等差数列前n项公式解决一些简单的有关问题,体会等差数列的前项和与二次函数之间的联系。

【学法与教学用具】:

1.学法:讲练结合

2.教学用具:多媒体、实物投影仪.

【授课类型】:新授课

【课时安排】:1课时

【教学思路】:

一、创设情景,揭示课题

“小故事”:著名的数学家高斯(德国 1777-1855)十岁时计算1+2+3+…+100的故事:高斯是伟大的数学家,天文学家,高斯十岁时,有一次老师出了一道题目,老师说: “现在给大家出道题目:“1+2+…100= ”

过了两分钟,正当大家在:1+2=3;3+3=6;4+6=10…算得不亦乐乎时,高斯站起来回答说:“1+2+3+…+100=5050。教师问:“你是如何算出答案的?高斯回答说:因为1+100=101;2+99=101;…50+51=101,所以101×50=5050”

故事结束:归纳为 1.这是求等差数列1,2,3,…,100前100项和

2.高斯的解法是:前100项和,即

二、研探新知

1.等差数列的求和公式

(1)求和公式(一):(倒序相加法)

思考:受高斯的启示,我们这里可以用什么方法去求和呢?

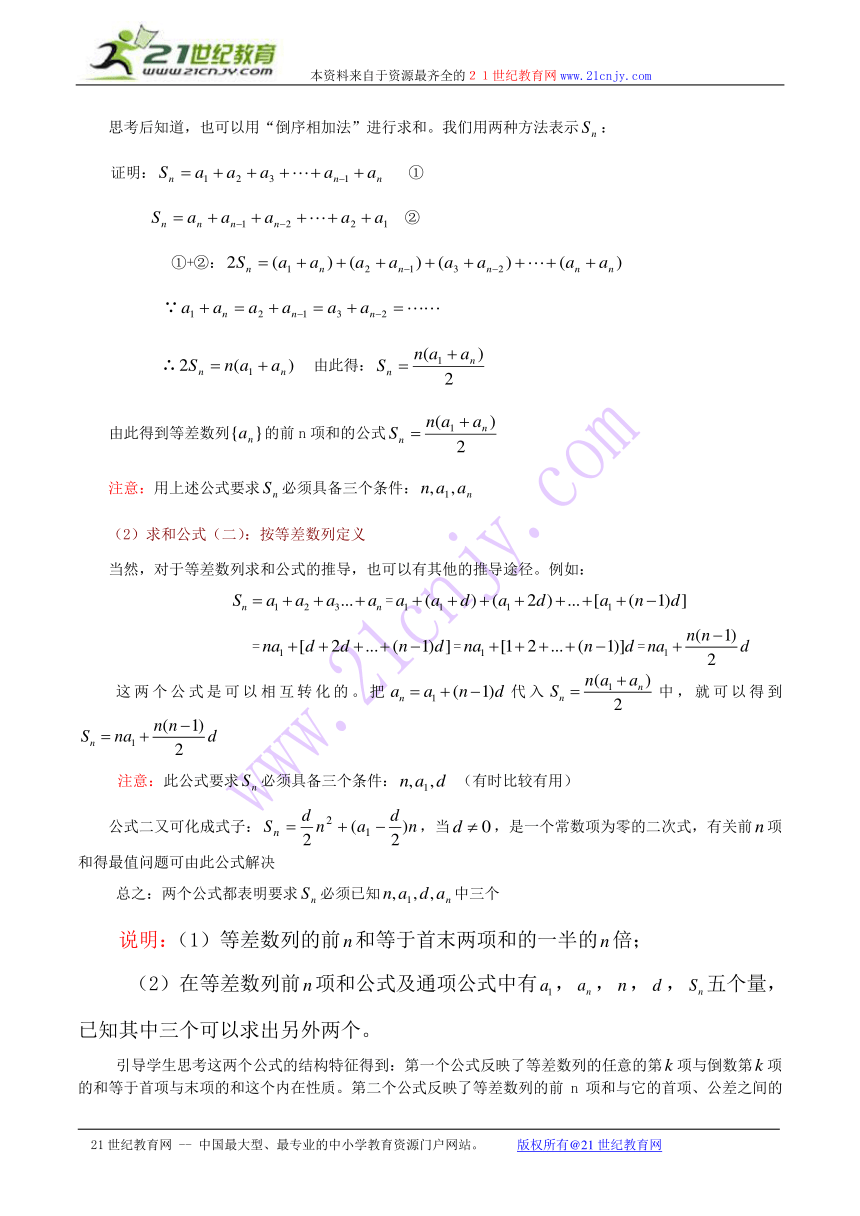

思考后知道,也可以用“倒序相加法”进行求和。我们用两种方法表示:

证明: ①

②

①+②:

∵

∴ 由此得:

由此得到等差数列的前n项和的公式

注意:用上述公式要求必须具备三个条件:

(2)求和公式(二):按等差数列定义

当然,对于等差数列求和公式的推导,也可以有其他的推导途径。例如:

=

===

这两个公式是可以相互转化的。把代入中,就可以得到

注意:此公式要求必须具备三个条件: (有时比较有用)

公式二又可化成式子:,当,是一个常数项为零的二次式,有关前项和得最值问题可由此公式解决

总之:两个公式都表明要求必须已知中三个

说明:(1)等差数列的前和等于首末两项和的一半的倍;

(2)在等差数列前项和公式及通项公式中有,,,,五个量,已知其中三个可以求出另外两个。

引导学生思考这两个公式的结构特征得到:第一个公式反映了等差数列的任意的第项与倒数第项的和等于首项与末项的和这个内在性质。第二个公式反映了等差数列的前n项和与它的首项、公差之间的关系,而且是关于的“二次函数”,可以与二次函数进行比较。这两个公式的共同点都是知道和,不同点是第一个公式还需知道,而第二个公式是要知道,解题时还需要根据已知条件决定选用哪个公式。

三、质疑答辩,排难解惑,发展思维

例1(教材例1)在等差数列中,

(1)已知,,,求;(2)已知,,求。

例2(教材例2)(1)在等差数列中,已知,,求及;

(2)在等差数列中,,,,求及

解:(1)由题意,得 由(2)得: 代入(1)得,∴(舍去),∴

(2)由题意,得 解得:

例3(教材例3)在等差数列中,已知第项到第10项的和为310,第11项到第20项的和为910,求第21项到第30项的和。

解:设等差数列的首项为,公差为,由题意,得

即: 解得:

∴ ,∴

从上例中我们发现:也成等差数列,你能得出更一般的结论吗?

结论:仍成等差数列,公差为(为确定的正整数)。

例4求集合的元素个数,并求这些元素的和。

解:由,得,故集合中的元素共有14个,将它们从小到大列出,得,,,,.这数列是等差数列,共有项,记为,其中,,

所以,,答:集合共有14个元素 ,它们的和等于.

例5 设等差数列的前项和为,已知,(1)求公差的取值范围;(2)指出中哪一个值最大?并说明理由。

解:(1),,则,所以,;

(2)∵,,∵,∴ ,∴且,所以,最大。

说明:(1),时,有最大值;,时,有最小值;

(2)最值的求法:①若已知,可用二次函数最值的求法();

②若已知,则最值时的值()可如下确定或

四、巩固深化,反馈矫正

教材练习第1,2,3,4题

五、归纳整理,整体认识

1.等差数列的前项和的两个公式及推导方法 ;

(1)等差数列的前项和公式1(倒序相加法):

(2)等差数列的前项和公式2:

(3),当,是一个常数项为零的二次式

2.对等差数列前项和的最值问题有两种方法:

(1) 利用:

当,前项和有最大值可由,且,求得的值

当,前项和有最小值可由,且,求得的值

(2) 利用:

由利用二次函数配方法求得最值时的值

3. 在等差数列前项和公式中有,,,,五个量,只要知道其中三个元素,结合通项公式就可求出另两个元素.(体现了方程思想)

4.等差数列前项和的性质:在等差数列中前项为,则仍成等差数列,公差为(为确定的正整数)。

六、承上启下,留下悬念

1.预习等差数列的应用

2.补充:今有人与钱,初一人与三钱,次一人与四钱,次一人与五钱,以次与之,转多一钱,与讫,还敛聚与均分之,人得一百钱,问人几何?

解:将每次发的钱从小到大排列为等差数列,记为,设公差为,前项和记为,则,,,∴,答:共有人个。

七、板书设计(略)

八、课后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第 5 课时:§2.2 等差数列(3)

【三维目标】:

一、知识与技能

1. 掌握等差数列前项和的公式以及推导该公式的数学思想方法,并能运用公式解决简单的问题;

2.探索活动中培养学生观察、分析的能力,培养学生由特殊到一般的归纳能力。

二、过程与方法

1.通过对历史有名的高斯求和的介绍,引导学生发现等差数列的第项与倒数第项的和等于首项与末项的和这个规律;由学生建立等差数列模型用相关知识解决一些简单的问题,进行等差数列通项公式应用的实践操作并在操作过程中,通过类比函数概念、性质、表达式得到对等差数列相应问题的研究。

2.通过公式的推导和公式的运用,使学生体会从特殊到一般,再从一般到特殊的思维规律,初步形成认识问题,解决问题的一般思路和方法;通过公式推导的过程教学,对学生进行思维灵活性与广阔性的训练,发展学生的思维水平.

三、情感、态度与价值观

1.通过公式的推导过程,获得发现的成就感,逐步养成科学严谨的学习态度,提高代数推理的能力。

2.培养学生利用学过的知识解决与现实有关的问题的能力。

【教学重点与难点】:

重点:等差数列项和公式的理解、推导及应用

难点:等差数列前项和公式推导思路的获得,灵活应用等差数列前n项公式解决一些简单的有关问题,体会等差数列的前项和与二次函数之间的联系。

【学法与教学用具】:

1.学法:讲练结合

2.教学用具:多媒体、实物投影仪.

【授课类型】:新授课

【课时安排】:1课时

【教学思路】:

一、创设情景,揭示课题

“小故事”:著名的数学家高斯(德国 1777-1855)十岁时计算1+2+3+…+100的故事:高斯是伟大的数学家,天文学家,高斯十岁时,有一次老师出了一道题目,老师说: “现在给大家出道题目:“1+2+…100= ”

过了两分钟,正当大家在:1+2=3;3+3=6;4+6=10…算得不亦乐乎时,高斯站起来回答说:“1+2+3+…+100=5050。教师问:“你是如何算出答案的?高斯回答说:因为1+100=101;2+99=101;…50+51=101,所以101×50=5050”

故事结束:归纳为 1.这是求等差数列1,2,3,…,100前100项和

2.高斯的解法是:前100项和,即

二、研探新知

1.等差数列的求和公式

(1)求和公式(一):(倒序相加法)

思考:受高斯的启示,我们这里可以用什么方法去求和呢?

思考后知道,也可以用“倒序相加法”进行求和。我们用两种方法表示:

证明: ①

②

①+②:

∵

∴ 由此得:

由此得到等差数列的前n项和的公式

注意:用上述公式要求必须具备三个条件:

(2)求和公式(二):按等差数列定义

当然,对于等差数列求和公式的推导,也可以有其他的推导途径。例如:

=

===

这两个公式是可以相互转化的。把代入中,就可以得到

注意:此公式要求必须具备三个条件: (有时比较有用)

公式二又可化成式子:,当,是一个常数项为零的二次式,有关前项和得最值问题可由此公式解决

总之:两个公式都表明要求必须已知中三个

说明:(1)等差数列的前和等于首末两项和的一半的倍;

(2)在等差数列前项和公式及通项公式中有,,,,五个量,已知其中三个可以求出另外两个。

引导学生思考这两个公式的结构特征得到:第一个公式反映了等差数列的任意的第项与倒数第项的和等于首项与末项的和这个内在性质。第二个公式反映了等差数列的前n项和与它的首项、公差之间的关系,而且是关于的“二次函数”,可以与二次函数进行比较。这两个公式的共同点都是知道和,不同点是第一个公式还需知道,而第二个公式是要知道,解题时还需要根据已知条件决定选用哪个公式。

三、质疑答辩,排难解惑,发展思维

例1(教材例1)在等差数列中,

(1)已知,,,求;(2)已知,,求。

例2(教材例2)(1)在等差数列中,已知,,求及;

(2)在等差数列中,,,,求及

解:(1)由题意,得 由(2)得: 代入(1)得,∴(舍去),∴

(2)由题意,得 解得:

例3(教材例3)在等差数列中,已知第项到第10项的和为310,第11项到第20项的和为910,求第21项到第30项的和。

解:设等差数列的首项为,公差为,由题意,得

即: 解得:

∴ ,∴

从上例中我们发现:也成等差数列,你能得出更一般的结论吗?

结论:仍成等差数列,公差为(为确定的正整数)。

例4求集合的元素个数,并求这些元素的和。

解:由,得,故集合中的元素共有14个,将它们从小到大列出,得,,,,.这数列是等差数列,共有项,记为,其中,,

所以,,答:集合共有14个元素 ,它们的和等于.

例5 设等差数列的前项和为,已知,(1)求公差的取值范围;(2)指出中哪一个值最大?并说明理由。

解:(1),,则,所以,;

(2)∵,,∵,∴ ,∴且,所以,最大。

说明:(1),时,有最大值;,时,有最小值;

(2)最值的求法:①若已知,可用二次函数最值的求法();

②若已知,则最值时的值()可如下确定或

四、巩固深化,反馈矫正

教材练习第1,2,3,4题

五、归纳整理,整体认识

1.等差数列的前项和的两个公式及推导方法 ;

(1)等差数列的前项和公式1(倒序相加法):

(2)等差数列的前项和公式2:

(3),当,是一个常数项为零的二次式

2.对等差数列前项和的最值问题有两种方法:

(1) 利用:

当,前项和有最大值可由,且,求得的值

当,前项和有最小值可由,且,求得的值

(2) 利用:

由利用二次函数配方法求得最值时的值

3. 在等差数列前项和公式中有,,,,五个量,只要知道其中三个元素,结合通项公式就可求出另两个元素.(体现了方程思想)

4.等差数列前项和的性质:在等差数列中前项为,则仍成等差数列,公差为(为确定的正整数)。

六、承上启下,留下悬念

1.预习等差数列的应用

2.补充:今有人与钱,初一人与三钱,次一人与四钱,次一人与五钱,以次与之,转多一钱,与讫,还敛聚与均分之,人得一百钱,问人几何?

解:将每次发的钱从小到大排列为等差数列,记为,设公差为,前项和记为,则,,,∴,答:共有人个。

七、板书设计(略)

八、课后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网