数学:2.3《等比数列(3)》教案(苏教版必修5)

文档属性

| 名称 | 数学:2.3《等比数列(3)》教案(苏教版必修5) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 70.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第 9 课时:§2.3 等比数列(3)

【三维目标】:

一、知识与技能

1掌握“错位相减”的方法推导等比数列前项和公式;

2.掌握等比数列的前项和的公式,并能运用公式解决简单的实际问题;

二、过程与方法

1.通过公式的推导过程,提高学生的建模意识及探究问题、分析与解决问题的能力,体会公式探求过程中从特殊到一般的思维方法,渗透方程思想、分类讨论思想及转化思想,优化思维品质.

2.从“错位相减法”这种算法中,体会“消除差别”,培养化简的能力

3.经历等比数列前项和的推导与灵活应用,总结数列的求和方法,并能在具体的问题情境中发现等比关系建立数学模型、解决求和问题。

三、情感、态度与价值观

通过经历对公式的探索,激发学生的求知欲,鼓励学生大胆尝试、勇于探索、敢于创新,磨练思维品质,从中获得成功的体验,感受思维的奇异美、结构的对称美、形式的简洁美、数学的严谨美.

【教学重点与难点】:

重点:等比数列的前项和公式的推导及其简单应用.

难点:等比数列的前项和公式的推导.

突破难点手段:“抓两点,破难点”,即一抓学生情感和思维的兴奋点,激发他们的兴趣,鼓励学生大胆猜想、积极探索,及时地给以鼓励,使他们知难而进;二抓知识选择的切入点,从学生原有的认知水平和所需的知识特点入手,教师在学生主体下给予适当的提示和指导.

【学法与教学用具】:

1. 学法:由等比数列的结构特点推导出前项和公式,从而利用公式解决实际问题

2. 教学方法:采用启发和探究-建构教学相结合的教学模式.

3. 教学用具:多媒体、实物投影仪.

【授课类型】:新授课

【课时安排】:1课时

【教学思路】:

一、创设情景,揭示课题

首先回忆一下前两节课所学主要内容:

1.等比数列的定义:如果一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数,那么这个数列就叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比;公比通常用字母表示(),即:()

2.等比数列的通项公式: ,

3.成等比数列=q(,q≠0)“≠0”是数列成等比数列的必要非充分条件

4.既是等差又是等比数列的数列:非零常数列.

5.等比中项:若成等比数列,则叫做与的等差中项.

6.性质:若,则

7.判断等比数列的方法:定义法,中项法,通项公式法

8.等比数列的增减性

二、研探新知

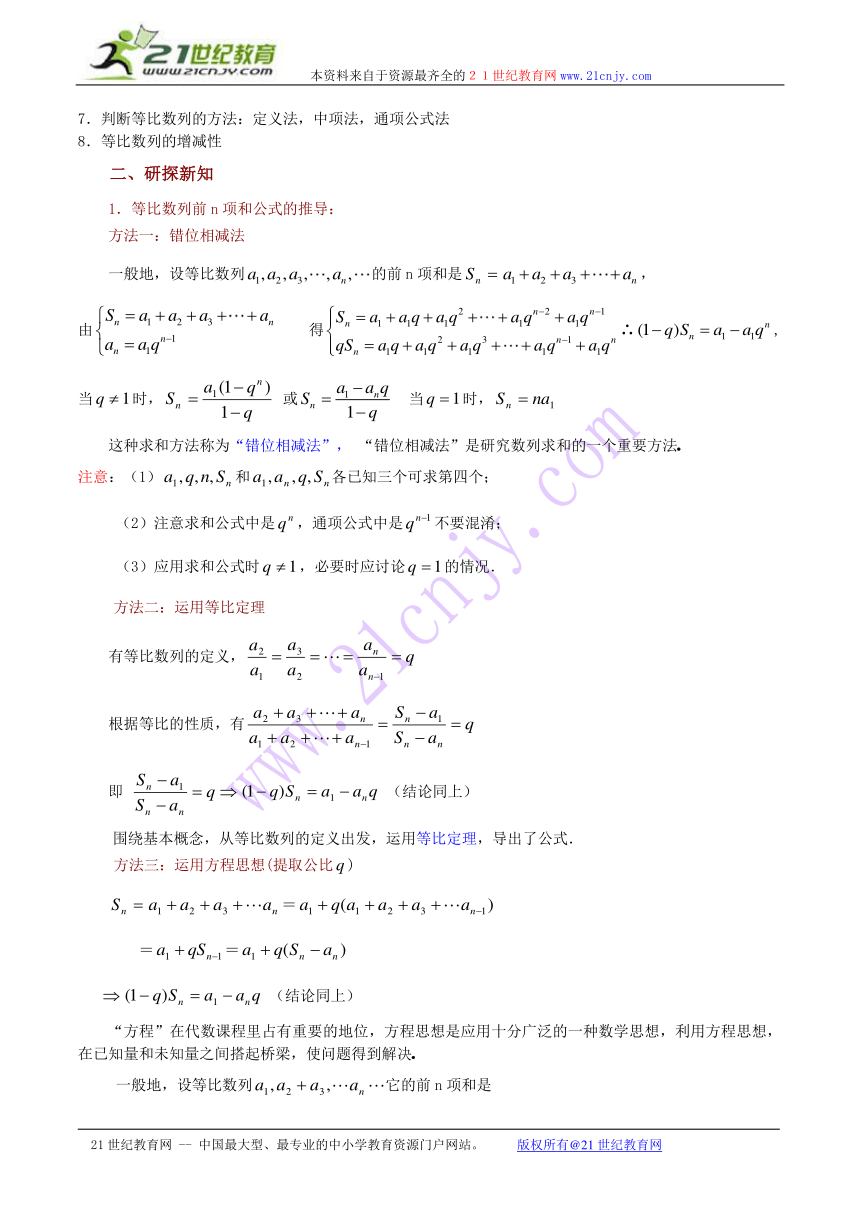

1.等比数列前n项和公式的推导:

方法一:错位相减法

一般地,设等比数列的前n项和是,

由 得∴,

当时, 或 当时,

这种求和方法称为“错位相减法”, “错位相减法”是研究数列求和的一个重要方法

注意:(1)和各已知三个可求第四个;

(2)注意求和公式中是,通项公式中是不要混淆;

(3)应用求和公式时,必要时应讨论的情况.

方法二:运用等比定理

有等比数列的定义,

根据等比的性质,有

即 (结论同上)

围绕基本概念,从等比数列的定义出发,运用等比定理,导出了公式.

方法三:运用方程思想(提取公比)

=

==

(结论同上)

“方程”在代数课程里占有重要的地位,方程思想是应用十分广泛的一种数学思想,利用方程思想,在已知量和未知量之间搭起桥梁,使问题得到解决

一般地,设等比数列它的前n项和是

方法四:由等次幂差公式直接推得(详略)

三、质疑答辩,排难解惑,发展思维

例1 求等比数列1,2,4,…从第5项到第10项的和.

解:由,, ,从第5项到第10项的和为-=1008

例2 一条信息,若一人得知后用一小时将信息传给两个人,这两个人又用一小时各传给未知此信息的另外两人,如此继续下去,一天时间可传遍多少人?

解:根据题意可知,获知此信息的人数成首项的等比数列,则:一天内获知此信息的人数为:

例3 (教材例1)求等比数列中,(1)已知;,,求;(2)已知;,,,求.

解:(1);(2).

例4在之间插入10个数,使它们同这个数成等比数列,求这10个数的和

例5(教材例2)求等比数列中,,,求;

解:若,则,与已知,矛盾,∴,从而①,

②. ②:①得: ,∴,由此可得,∴.

例6(教材例3)求数列的前项和.

解:

.

说明:数列的每一项都是一个等差数列与一个等比数列的对应项的和,求解时要采用分组求和.

例7等比数列的各项均为正数,其前项中,数值最大的一项是54,若该数列的前项之和为,且,求:(1)通项公式;(2)前100项之和

例8设数列,若以为系数的二次方程:且)都有根、且满足,(1)求证:为等比数列;(2)求;(3)求的前项和。

四、巩固深化,反馈矫正

五、归纳整理,整体认识

1. 等比数列求和公式:当时,,当时, 或 ;

2.这节课我们从已有的知识出发,用多种方法(迭加法、运用等比性质、错位相减法、方程法)推导出了等比数列的前项和公式,并在应用中加深了对公式的认识.

六、承上启下,留下悬念

七、板书设计(略)

八、课后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第 9 课时:§2.3 等比数列(3)

【三维目标】:

一、知识与技能

1掌握“错位相减”的方法推导等比数列前项和公式;

2.掌握等比数列的前项和的公式,并能运用公式解决简单的实际问题;

二、过程与方法

1.通过公式的推导过程,提高学生的建模意识及探究问题、分析与解决问题的能力,体会公式探求过程中从特殊到一般的思维方法,渗透方程思想、分类讨论思想及转化思想,优化思维品质.

2.从“错位相减法”这种算法中,体会“消除差别”,培养化简的能力

3.经历等比数列前项和的推导与灵活应用,总结数列的求和方法,并能在具体的问题情境中发现等比关系建立数学模型、解决求和问题。

三、情感、态度与价值观

通过经历对公式的探索,激发学生的求知欲,鼓励学生大胆尝试、勇于探索、敢于创新,磨练思维品质,从中获得成功的体验,感受思维的奇异美、结构的对称美、形式的简洁美、数学的严谨美.

【教学重点与难点】:

重点:等比数列的前项和公式的推导及其简单应用.

难点:等比数列的前项和公式的推导.

突破难点手段:“抓两点,破难点”,即一抓学生情感和思维的兴奋点,激发他们的兴趣,鼓励学生大胆猜想、积极探索,及时地给以鼓励,使他们知难而进;二抓知识选择的切入点,从学生原有的认知水平和所需的知识特点入手,教师在学生主体下给予适当的提示和指导.

【学法与教学用具】:

1. 学法:由等比数列的结构特点推导出前项和公式,从而利用公式解决实际问题

2. 教学方法:采用启发和探究-建构教学相结合的教学模式.

3. 教学用具:多媒体、实物投影仪.

【授课类型】:新授课

【课时安排】:1课时

【教学思路】:

一、创设情景,揭示课题

首先回忆一下前两节课所学主要内容:

1.等比数列的定义:如果一个数列从第二项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数,那么这个数列就叫做等比数列.这个常数叫做等比数列的公比;公比通常用字母表示(),即:()

2.等比数列的通项公式: ,

3.成等比数列=q(,q≠0)“≠0”是数列成等比数列的必要非充分条件

4.既是等差又是等比数列的数列:非零常数列.

5.等比中项:若成等比数列,则叫做与的等差中项.

6.性质:若,则

7.判断等比数列的方法:定义法,中项法,通项公式法

8.等比数列的增减性

二、研探新知

1.等比数列前n项和公式的推导:

方法一:错位相减法

一般地,设等比数列的前n项和是,

由 得∴,

当时, 或 当时,

这种求和方法称为“错位相减法”, “错位相减法”是研究数列求和的一个重要方法

注意:(1)和各已知三个可求第四个;

(2)注意求和公式中是,通项公式中是不要混淆;

(3)应用求和公式时,必要时应讨论的情况.

方法二:运用等比定理

有等比数列的定义,

根据等比的性质,有

即 (结论同上)

围绕基本概念,从等比数列的定义出发,运用等比定理,导出了公式.

方法三:运用方程思想(提取公比)

=

==

(结论同上)

“方程”在代数课程里占有重要的地位,方程思想是应用十分广泛的一种数学思想,利用方程思想,在已知量和未知量之间搭起桥梁,使问题得到解决

一般地,设等比数列它的前n项和是

方法四:由等次幂差公式直接推得(详略)

三、质疑答辩,排难解惑,发展思维

例1 求等比数列1,2,4,…从第5项到第10项的和.

解:由,, ,从第5项到第10项的和为-=1008

例2 一条信息,若一人得知后用一小时将信息传给两个人,这两个人又用一小时各传给未知此信息的另外两人,如此继续下去,一天时间可传遍多少人?

解:根据题意可知,获知此信息的人数成首项的等比数列,则:一天内获知此信息的人数为:

例3 (教材例1)求等比数列中,(1)已知;,,求;(2)已知;,,,求.

解:(1);(2).

例4在之间插入10个数,使它们同这个数成等比数列,求这10个数的和

例5(教材例2)求等比数列中,,,求;

解:若,则,与已知,矛盾,∴,从而①,

②. ②:①得: ,∴,由此可得,∴.

例6(教材例3)求数列的前项和.

解:

.

说明:数列的每一项都是一个等差数列与一个等比数列的对应项的和,求解时要采用分组求和.

例7等比数列的各项均为正数,其前项中,数值最大的一项是54,若该数列的前项之和为,且,求:(1)通项公式;(2)前100项之和

例8设数列,若以为系数的二次方程:且)都有根、且满足,(1)求证:为等比数列;(2)求;(3)求的前项和。

四、巩固深化,反馈矫正

五、归纳整理,整体认识

1. 等比数列求和公式:当时,,当时, 或 ;

2.这节课我们从已有的知识出发,用多种方法(迭加法、运用等比性质、错位相减法、方程法)推导出了等比数列的前项和公式,并在应用中加深了对公式的认识.

六、承上启下,留下悬念

七、板书设计(略)

八、课后记:

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网