100以内数的大小比较 (教案)(表格式)人教版一年级下册数学

文档属性

| 名称 | 100以内数的大小比较 (教案)(表格式)人教版一年级下册数学 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 166.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课题 100以内数的大小比较 课时 共( 16 )课时; 第(5)课时

课型 新授课 授课人

教学目标 1.使学生掌握100以内数的比较大小的一般方法2.能正确使用“>”、“<”、“=”,比较两个数的大小。3.在学习活动中,让学生懂得生活中处处有数学。

教学重点 掌握100以内数的大小比较的方法

教学难点 正确熟练地进行比较

预习设计 晓黑板预习

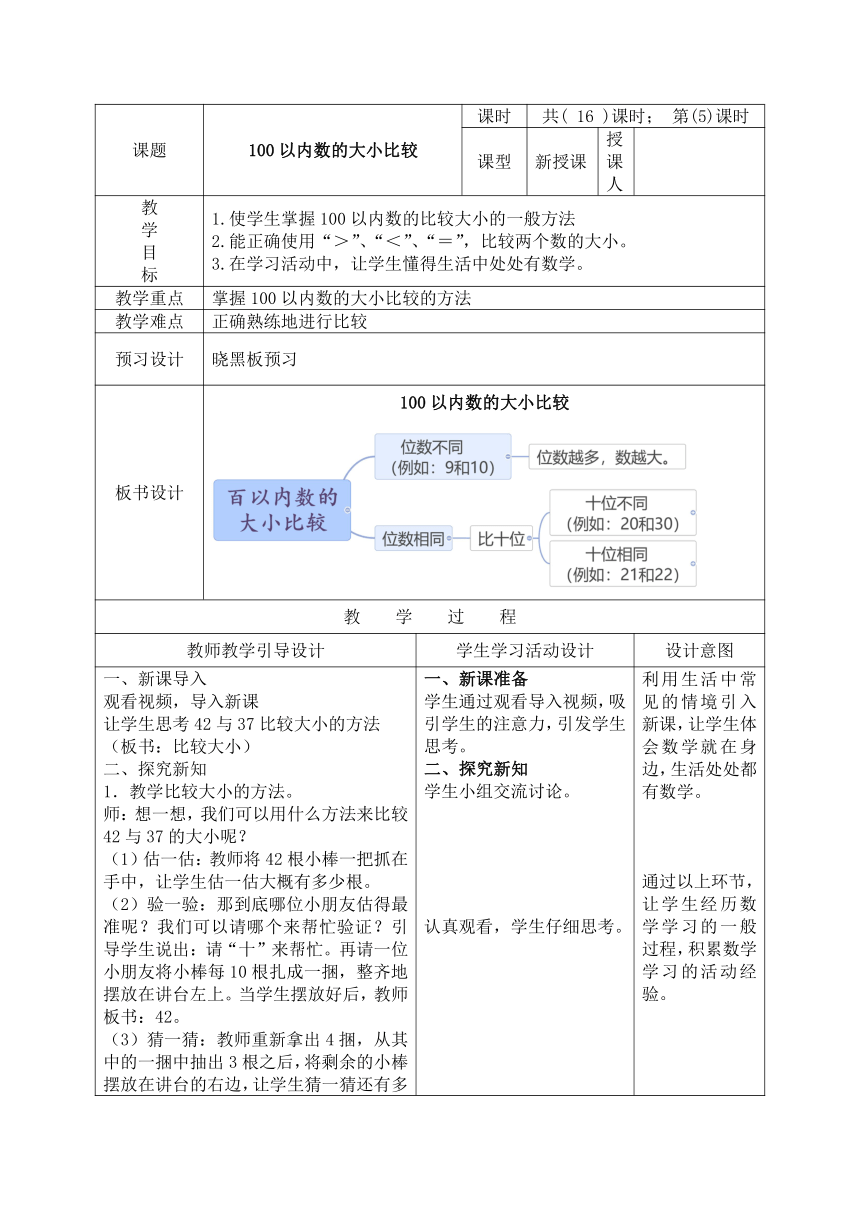

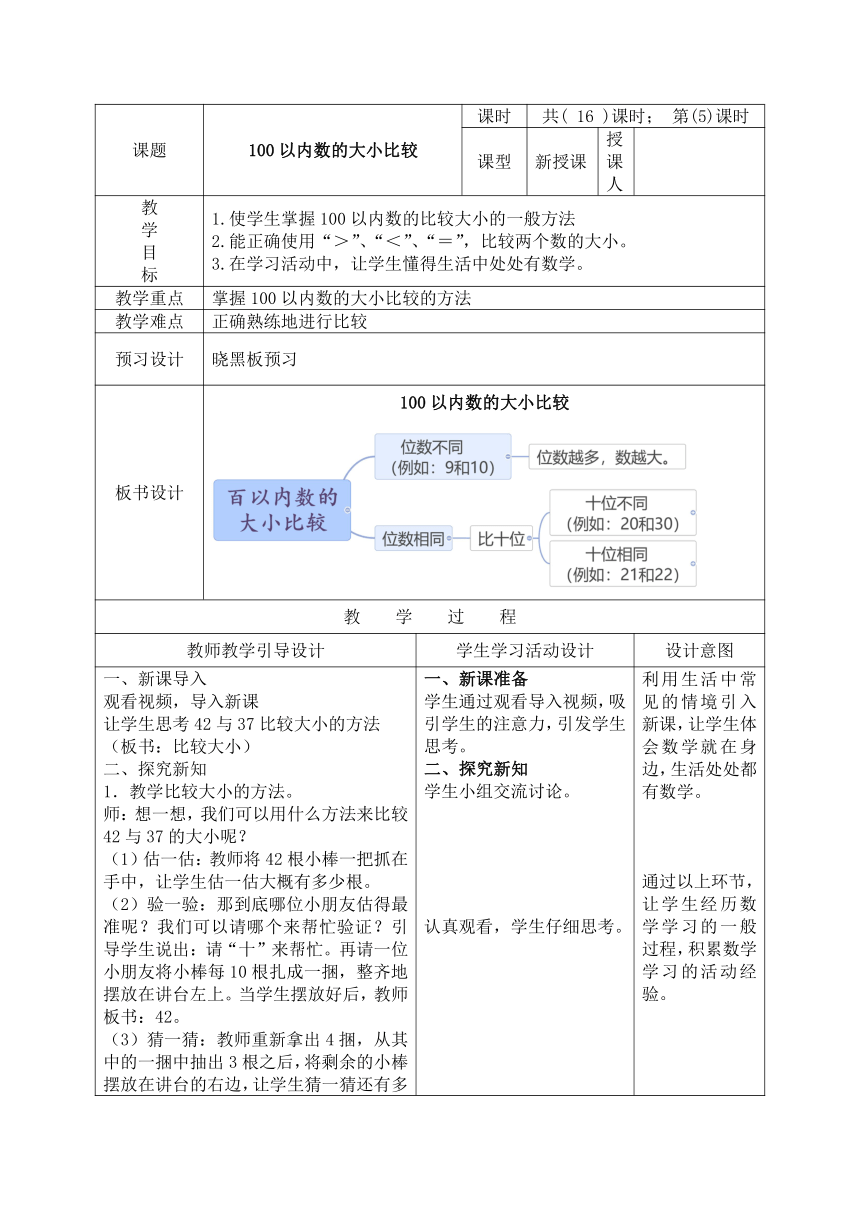

板书设计 100以内数的大小比较

教 学 过 程

教师教学引导设计 学生学习活动设计 设计意图

一、新课导入观看视频,导入新课让学生思考42与37比较大小的方法(板书:比较大小)二、探究新知1.教学比较大小的方法。师:想一想,我们可以用什么方法来比较42与37的大小呢?(1)估一估:教师将42根小棒一把抓在手中,让学生估一估大概有多少根。 (2)验一验:那到底哪位小朋友估得最准呢?我们可以请哪个来帮忙验证?引导学生说出:请“十”来帮忙。再请一位小朋友将小棒每10根扎成一捆,整齐地摆放在讲台左上。当学生摆放好后,教师板书:42。 (3)猜一猜:教师重新拿出4捆,从其中的一捆中抽出3根之后,将剩余的小棒摆放在讲台的右边,让学生猜一猜还有多少根?并说说为什么?教师板书:37 (4)比一比:谁来说一说,就是哪个数大?哪个数小呢? (5)说一说:你是怎么想的?让不同想法的同学都来说一说。可能有: ①据小棒图比大小:因为42根比37根多,所以42大于37; ②据数的顺序来比:因为42在37的后面,所以42大于37; ③据数的组成来比:因为42里面有4个十和2个一,而37里面只有3个十和7个一,所以42大于37; ④根据十位上的数来比:因为42十位上是4,表示4个十,而37十位上是3,表示它只有3个十,所以42大于37; ⑤根据老师刚才演示的过程来比:42比40多,而37是比40少,所以,42大于37;2.比较四种方法让学生讨论,经过选择,推荐学生使用看十位的方法。3.巩固提高1.转盘题(1)点击转盘,停止时出现题目,学生回答,并说明比较方法。(2)总结比较的方法,得出结论4.比较23与25的大小 (1)质疑:刚才我们比的都是十位不同的两位数,那如果是十位相同的两个两位数,我们还能这样的方法来比较大小吗? (2)拨数: ①师在大计数器上拨出23,请学生读出来,并将这个数写到草稿本上; ②请学生在自己的计数器上拨出25,并将这个数写在23的右边; ③用“>”或“<”比较大小。 汇报:①填的是“>”还是“<”? ②你是怎样比较这两个数的大小的?让学生说说自己的比较方法。 ③你认为哪种方法更简单? 刮刮乐题利用橡皮擦工具出示题目,让学生比较大小,总结方法。(5)小结:引导学生归纳方法:当两个两位数十位上的数一样时,就看个位上的数,个位上的数大,这个数就大。5.抽象概括,内化感知: 教师引导:我们刚才学习了两位数大小的比较,谁来说一说,有什么又对又快的好方法? 三、巩固提升(一)基础练习: 1.P42的“做一做”第1题。借助计数器直观比较,在比较81与18时,教师要引导学生讨论:这两个数都有8和1,为什么81比18大呢?学生交流汇报之后,教师着重说明:虽然这两个数中所用的数字一样,但数字的位置不同,这两个数的大小也就不同。 2.P42的“做一做”第2题。在比较98和89时,可再次提出问题类似的问题,让学生来回答。 (二)变式练习:1.课件呈现:让学生自己。再指名学生说一说,你是怎么想的? 2.教师提问:这里将这些数分成了几类?分别是哪几类? 3.课件演示:将信封变成集合圈,相对应的数分别飞进相应的集合圈里面。 四、全课小结师生共同小结: 师:这节课我们学习了哪些内容?你有什么收获?2.师:谁来说说如何比较两个两位数的大小? 一、新课准备学生通过观看导入视频,吸引学生的注意力,引发学生思考。二、探究新知学生小组交流讨论。认真观看,学生仔细思考。学生讨论,根据老师的引导回答。学生小组讨论,交流,比较四种方法,选择最合适的方法。学生小组讨论交流。小组讨论交流。学生概括:教师适当加以引导与补充。 (1)如果十位上的数不同,先看十位上的数,十位上的数大的,则这个数就大; (2)如果十位上的数相同,再看个位上的数,个位上的数大的,则这个数就大。学习100以内数大小比较的方法。(1)如果十位上的数不同,先看十位上的数,十位上的数大的,则这个数就大; (2)如果十位上的数相同,再看个位上的数,个位上的数大的,则这个数就大。 利用生活中常见的情境引入新课,让学生体会数学就在身边,生活处处都有数学。通过以上环节,让学生经历数学学习的一般过程,积累数学学习的活动经验。有了前面的铺垫,这里就力图通过简洁明了的过程,让学生掌握所学知识。通过给学生创造更多的交流汇报的机会,训练学生的语言组织与表述、归纳概括的能力,渗透优化思想。先借助计数,再脱离参照物让学生直接比较,促进学生对所学知识的掌握,同时,针对学生易错的知识点加以强化,可以做到减少错误的发生。 通过变式练习,让学生学会利用所学知识解决稍复杂的问题,同时进行集合思想的有意渗透。通过小结,让学生再次回顾本课所学的知识,加深对知识的掌握。

作业布置 完成课本后练习题

课型 新授课 授课人

教学目标 1.使学生掌握100以内数的比较大小的一般方法2.能正确使用“>”、“<”、“=”,比较两个数的大小。3.在学习活动中,让学生懂得生活中处处有数学。

教学重点 掌握100以内数的大小比较的方法

教学难点 正确熟练地进行比较

预习设计 晓黑板预习

板书设计 100以内数的大小比较

教 学 过 程

教师教学引导设计 学生学习活动设计 设计意图

一、新课导入观看视频,导入新课让学生思考42与37比较大小的方法(板书:比较大小)二、探究新知1.教学比较大小的方法。师:想一想,我们可以用什么方法来比较42与37的大小呢?(1)估一估:教师将42根小棒一把抓在手中,让学生估一估大概有多少根。 (2)验一验:那到底哪位小朋友估得最准呢?我们可以请哪个来帮忙验证?引导学生说出:请“十”来帮忙。再请一位小朋友将小棒每10根扎成一捆,整齐地摆放在讲台左上。当学生摆放好后,教师板书:42。 (3)猜一猜:教师重新拿出4捆,从其中的一捆中抽出3根之后,将剩余的小棒摆放在讲台的右边,让学生猜一猜还有多少根?并说说为什么?教师板书:37 (4)比一比:谁来说一说,就是哪个数大?哪个数小呢? (5)说一说:你是怎么想的?让不同想法的同学都来说一说。可能有: ①据小棒图比大小:因为42根比37根多,所以42大于37; ②据数的顺序来比:因为42在37的后面,所以42大于37; ③据数的组成来比:因为42里面有4个十和2个一,而37里面只有3个十和7个一,所以42大于37; ④根据十位上的数来比:因为42十位上是4,表示4个十,而37十位上是3,表示它只有3个十,所以42大于37; ⑤根据老师刚才演示的过程来比:42比40多,而37是比40少,所以,42大于37;2.比较四种方法让学生讨论,经过选择,推荐学生使用看十位的方法。3.巩固提高1.转盘题(1)点击转盘,停止时出现题目,学生回答,并说明比较方法。(2)总结比较的方法,得出结论4.比较23与25的大小 (1)质疑:刚才我们比的都是十位不同的两位数,那如果是十位相同的两个两位数,我们还能这样的方法来比较大小吗? (2)拨数: ①师在大计数器上拨出23,请学生读出来,并将这个数写到草稿本上; ②请学生在自己的计数器上拨出25,并将这个数写在23的右边; ③用“>”或“<”比较大小。 汇报:①填的是“>”还是“<”? ②你是怎样比较这两个数的大小的?让学生说说自己的比较方法。 ③你认为哪种方法更简单? 刮刮乐题利用橡皮擦工具出示题目,让学生比较大小,总结方法。(5)小结:引导学生归纳方法:当两个两位数十位上的数一样时,就看个位上的数,个位上的数大,这个数就大。5.抽象概括,内化感知: 教师引导:我们刚才学习了两位数大小的比较,谁来说一说,有什么又对又快的好方法? 三、巩固提升(一)基础练习: 1.P42的“做一做”第1题。借助计数器直观比较,在比较81与18时,教师要引导学生讨论:这两个数都有8和1,为什么81比18大呢?学生交流汇报之后,教师着重说明:虽然这两个数中所用的数字一样,但数字的位置不同,这两个数的大小也就不同。 2.P42的“做一做”第2题。在比较98和89时,可再次提出问题类似的问题,让学生来回答。 (二)变式练习:1.课件呈现:让学生自己。再指名学生说一说,你是怎么想的? 2.教师提问:这里将这些数分成了几类?分别是哪几类? 3.课件演示:将信封变成集合圈,相对应的数分别飞进相应的集合圈里面。 四、全课小结师生共同小结: 师:这节课我们学习了哪些内容?你有什么收获?2.师:谁来说说如何比较两个两位数的大小? 一、新课准备学生通过观看导入视频,吸引学生的注意力,引发学生思考。二、探究新知学生小组交流讨论。认真观看,学生仔细思考。学生讨论,根据老师的引导回答。学生小组讨论,交流,比较四种方法,选择最合适的方法。学生小组讨论交流。小组讨论交流。学生概括:教师适当加以引导与补充。 (1)如果十位上的数不同,先看十位上的数,十位上的数大的,则这个数就大; (2)如果十位上的数相同,再看个位上的数,个位上的数大的,则这个数就大。学习100以内数大小比较的方法。(1)如果十位上的数不同,先看十位上的数,十位上的数大的,则这个数就大; (2)如果十位上的数相同,再看个位上的数,个位上的数大的,则这个数就大。 利用生活中常见的情境引入新课,让学生体会数学就在身边,生活处处都有数学。通过以上环节,让学生经历数学学习的一般过程,积累数学学习的活动经验。有了前面的铺垫,这里就力图通过简洁明了的过程,让学生掌握所学知识。通过给学生创造更多的交流汇报的机会,训练学生的语言组织与表述、归纳概括的能力,渗透优化思想。先借助计数,再脱离参照物让学生直接比较,促进学生对所学知识的掌握,同时,针对学生易错的知识点加以强化,可以做到减少错误的发生。 通过变式练习,让学生学会利用所学知识解决稍复杂的问题,同时进行集合思想的有意渗透。通过小结,让学生再次回顾本课所学的知识,加深对知识的掌握。

作业布置 完成课本后练习题