5《〈论语〉十二章》《 大学之道》《 人皆有不忍人之心》同步练习卷(含答案)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5《〈论语〉十二章》《 大学之道》《 人皆有不忍人之心》同步练习卷(含答案)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 70.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-02 11:23:04 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版选择性必修上册《第4课 〈论语〉十二章 大学之道 人皆有不忍人之心》同步练习卷

一、填空题

1.通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

(1)非所以内交于孺子之父母也

(2)若火之始然

二、现代文阅读

2.阅读下面文字,完成各小题。

孟子的政治思想主要表现在两个方面:一是“王道”,一是“民本”。孟子崇尚“王道”政治,以“王道”为最高政治理想,就是“以德行仁”,让人“中心悦而诚服”,结果是“非心服”。孟子要求行“仁政”,讲“民本”,实质上是希望道德主体与政治主体合一,即以尧舜禹等圣王实践过的理想政治的“类型”,通过对圣王历史与业绩的诠释,批判他所处的纷乱的战国时代

孟子的政治思想体系以“民本”为基础,这与两千多年来中国以“君本”为基础的政治传统是形同水火的。如朱元璋读《孟子》至“草芥”“寇雠”之语而大怒,于洪武三年(1370),并于洪武十七年命大学士刘三吾删节《孟子》,就是明显的水火不相容的例子。两千多年来,它召唤着历代读书人的良心,如“诗圣”杜甫的“致君尧舜上”,忧国忧时。

要讲“仁政”,就要以民为本,这就是传统的“民为邦本,孟子阐述了自己的“仁政”学说。这一学说,简单说来,斯民亲其上,死其长矣。”就是说,那他的臣民就会拥护君王,会为长官去拼命。孟子一直以为,就是改朝换代,而民众是不变的,这是孟子民本思想的核心内容。可是,孟子以民为本的“王道”理想与现实之间毕竟存在着很大的落差,后世的不少帝王望孟生畏,《孟子》成“经”之难可见一斑。

孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”。孟子这一思想,在中国思想界是破天荒的,对中国政治思想和文化思想的影响都是不可估量的。如果说孟子言心言性是侧重于哲学思想的话,二者密切相关。因为孟子的理想是道德主体与政治主体的合一,也就是“王道”。

孟子“仁政”说的哲学基础是“性善论”。“性善论”,简言之就是:“人之初,性本善,习相远。”孟子以为,仁爱基于善性,言必称尧舜”,其目的是要为他的“仁政”说找依据。他说“道性善”,应当不断加以扩充,达之于天下,无本之木,而是深植于人的本性之中。这样一来,是称道尧舜的德治天下,不失为仁义之道。德治天下是人们的理想政治,托之于人们理想中的圣王,这样说服力、可信度都会增强。然而,不过在当时崇尚“霸道”的形势下,这种“性善论”“仁政”说是很难有市场的。难怪到西汉

(摘编自郑杰文等主编《经学十二讲》)

(1)下列关于“王道”“霸道”的表述,不正确的一项是

A.“王道”是孟子的最高政治理想,孟子把尧舜禹等圣王实践过的理想政治的类型作为自己的精神支柱。

B.“霸道”是孟子所贬黜的,“王道”是孟子所提倡的,他认为二者的代表分别是尧舜禹和“春秋五霸”。

C.“王道”是孟子行“仁政”讲“民本”的落脚点,“王”即“以德行仁”,行王道的结果是让人“中心悦而诚服”。

D.历史上,孟子处于“霸道”的形势下,他认为“霸”的本质是“以力服人”

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.孟子阐述自己的包含礼贤下士和保民爱民两方面内容的“仁政”学说的出发点是“民为邦本,本固邦宁”的理念。

B.孟子认为朝代可以改换,但民众是不变的,民心向背与政权的稳定与否有直接的关系

C.《孟子》很难成“经”,因而孟子以民为本的“王道”理想与现实之间存在着很大的差距,孟子其人其书对专制政治的冲击力大。

D.孟子继承和发展了春秋以来“以民为本”人文主义思潮,提出了“民为贵,社稷次之

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.朱元璋废黜孟子祠,删节《孟子》,可见以“民本”为基础的孟子的政治思想与两千多年来中国以“君本”为基础的政治传统是不相容的。

B.孟子提出的“王道”思想,在中国思想界是破天荒的,它对中国政治、经济、文化思想的影响不可估量。

C.“性善论”是孟子“仁政”学说的哲学基础,其内容为“人之初,性本善,习相远”,其中的“善性”是人与生俱来的天性。

D.在崇尚“霸道”的时代,孟子的“仁政”“性善论”是很难有市场的,因而司马迁称孟子的“仁政”说是“迂远而阔于事情”。

三、文言文阅读

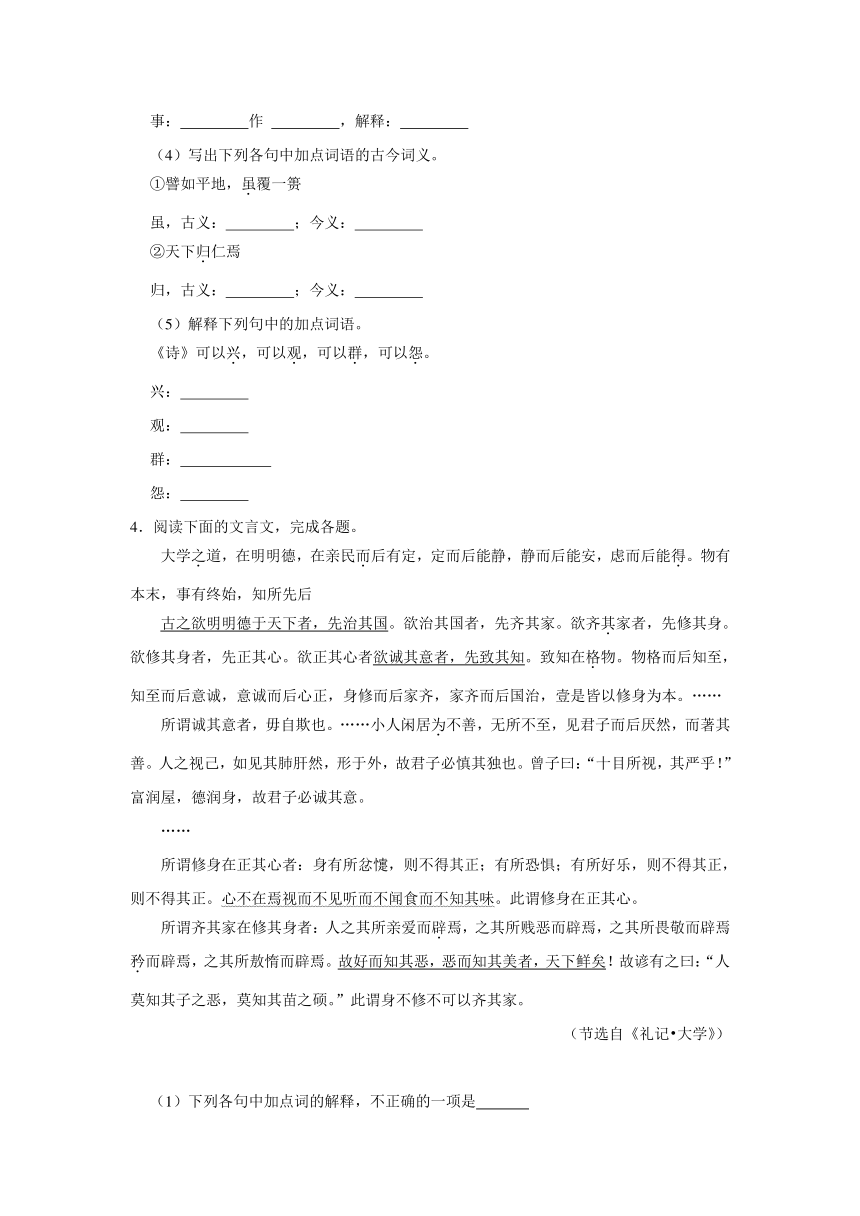

3.阅读下面的文字,完成各题。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

颜渊问仁。子曰:“克已复礼为仁。一日克已复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其“恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》

(1)给文中加点字注音。

譬如

未成一篑

迩之事父

(2)找出下面句子中的通假字,并解释。

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

同 ,解释为:

(3)写出下列各句中加点词语的词性活用的用法,并解释。

①朝闻道,夕死可矣

朝: 作 ,解释:

夕: 作 ,解释:

②见贤思齐焉

贤: 作 ,解释:

齐: 作 ,解释:

③见不贤而内自省也

内: 作 ,解释:

④非礼勿视

礼: 作 ,解释:

⑤请事斯语矣

事: 作 ,解释:

(4)写出下列各句中加点词语的古今词义。

①譬如平地,虽覆一篑

虽,古义: ;今义:

②天下归仁焉

归,古义: ;今义:

(5)解释下列句中的加点词语。

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

兴:

观:

群:

怨:

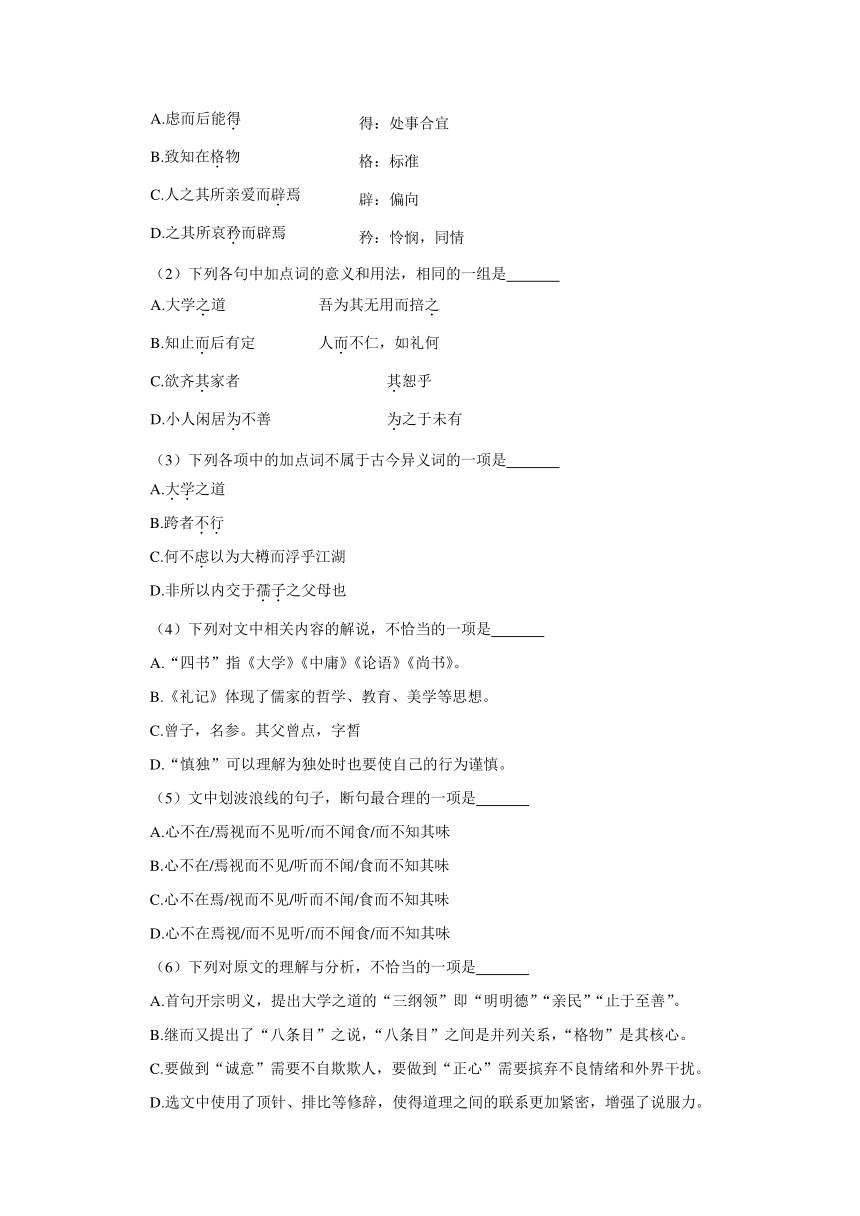

4.阅读下面的文言文,完成各题。

大学之道,在明明德,在亲民而后有定,定而后能静,静而后能安,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,身修而后家齐,家齐而后国治,壹是皆以修身为本。……

所谓诚其意者,毋自欺也。……小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,形于外,故君子必慎其独也。曾子曰:“十目所视,其严乎!”富润屋,德润身,故君子必诚其意。

……

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧;有所好乐,则不得其正,则不得其正。心不在焉视而不见听而不闻食而不知其味。此谓修身在正其心。

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

(节选自《礼记 大学》)

(1)下列各句中加点词的解释,不正确的一项是

A.虑而后能得 得:处事合宜

B.致知在格物 格:标准

C.人之其所亲爱而辟焉 辟:偏向

D.之其所哀矜而辟焉 矜:怜悯,同情

(2)下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是

A.大学之道 吾为其无用而掊之

B.知止而后有定 人而不仁,如礼何

C.欲齐其家者 其恕乎

D.小人闲居为不善 为之于未有

(3)下列各项中的加点词不属于古今异义词的一项是

A.大学之道

B.跨者不行

C.何不虑以为大樽而浮乎江湖

D.非所以内交于孺子之父母也

(4)下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是

A.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《尚书》。

B.《礼记》体现了儒家的哲学、教育、美学等思想。

C.曾子,名参。其父曾点,字皙

D.“慎独”可以理解为独处时也要使自己的行为谨慎。

(5)文中划波浪线的句子,断句最合理的一项是

A.心不在/焉视而不见听/而不闻食/而不知其味

B.心不在/焉视而不见/听而不闻/食而不知其味

C.心不在焉/视而不见/听而不闻/食而不知其味

D.心不在焉视/而不见听/而不闻食/而不知其味

(6)下列对原文的理解与分析,不恰当的一项是

A.首句开宗明义,提出大学之道的“三纲领”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

B.继而又提出了“八条目”之说,“八条目”之间是并列关系,“格物”是其核心。

C.要做到“诚意”需要不自欺欺人,要做到“正心”需要摈弃不良情绪和外界干扰。

D.选文中使用了顶针、排比等修辞,使得道理之间的联系更加紧密,增强了说服力。

(7)把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

①古之欲明明德于天下者,先治其国。

②欲诚其意者,先致其知。

③故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!

5.阅读下面文言文,回答下列问题。

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心;无羞恶之心,非人也,非人也;无是非之心,仁之端也;羞恶之心;辞让之心,礼之端也,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,若火之始然,泉之始达。苟能充之;苟不充之,不足以事父母。”

选自《孟子 公孙丑上》

(1)下列加点的词的解释,不正确的一项是

A.皆有怵惕恻隐之心 怵惕:恐惧。

B.非所以内交于孺子之父母也 内:同“纳”,结交。

C.非所以要誉于乡党朋友也 要:通“徼”,求取。

D.若火之始然,泉之始达 然:……的样子。

(2)下列有关文学常识,表述不正确的一项

A.孟子,名轲,儒家学派代表人物之一

B.《孟子》与《大学》《中庸》《论语》合称为“四书”。

C.孟子说过“性相近也,习相远也”,这里相近的人性就是发端仁义礼智信的“不忍人之心”。

D.《孟子 告子》记录了孟子和告子之间有关人性、道德的讨论,是孟子“性善论”思想较为完整的体现。

(3)下列句中加点词语解释相同的一项是

A.若火之始然,泉之始达 民之从事,常于几成而败之

B.知皆扩而充之矣 知者不惑,仁者不忧

C.有是四端而自谓不能者 人而不仁,如礼何

D.足以保四海 或以封,或不免于洴澼纩

(4)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.孟子从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政,由于恻隐之心是人本身固有的

B.孟子提出的“人皆有不忍人之心”是对孔子关于“人性”思想的进一步发展。尤其在此基础上提出的“仁义礼智”,更是成了中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

C.孟子指出“不忍人之心”是人生而固有的,承认“仁义礼智”是人的天性里固有的,体现了孟子朴素的唯物主义思想。

D.孟子在认为“仁义礼智”是人的天性的同时,并没有完全否定后天培养的作用,强调需要“扩而充之”才能发扬光大。

(5)翻译句子

①以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

②今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。

③有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者

6.阅读下列文字,回答下列各题。

养吾浩然之气

“敢问夫子恶乎长?”①

曰:“我知言,我善养吾浩然②之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,配义与道;无是,非义袭而取之也。行有不慊③于心,则馁矣。我故曰,告子④未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正⑤,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵⑥其苗之不长而揠⑦之者,芒芒然⑧归,谓其人⑨ 曰:‘今日病⑩矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘 苗者也;助之长者,揠苗者也——非徒无益

“何谓知言?”

曰:“诐辞 知其所蔽,淫辞 知其所陷,邪辞知其所离,害于其政;发于其政,必从吾言矣。”

【注释】①这一段系节选公孙丑与孟子的对话。问这句话的是公孙丑。②浩然:盛大而流动的样子。③慊:快,痛快。④告于:名不详,可能曾受教于墨子。⑤正:止。“而勿正”即”“而勿止”。⑥闵:担心,疲倦的样子。 ⑨其人,指他家里的人,疲倦,劳累,除草。 诐(bì)辞:偏颇的言辞。 淫辞:夸张、过分的言辞。 遁辞:躲闪的言辞。

(1)何谓“浩然之气”?

(2)如何善养浩然之气?

(3)孟子采用了什么论证方法?

(4)为什么孟子谈浩然正气,要先提到“知言”这个主题呢?

四、解答题

7.阅读《论语 泰伯》的文段,思考问题:曾子怎么看待“仁”?

曾子曰:“士不可以不弘毅⑨,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

(《泰伯》)

8.分析《人皆有不忍人之心》中立身处世的道理,并思考它们在今天的社会生活中的现实意义。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心;辞让之心,礼之端也,智之端也。

9.用简洁的语言阐述孔子心目中的“君子”形象,150字左右。

五、语言文字应用

10.一词多义:解释下列加点字。

辞

①无辞让之心,非人也

②今者出,未辞也,为之奈何

③未尝稍降辞色

11.词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

(1)就有道而正焉

(2)见贤思齐焉

(3)见不贤而内自省也

(4)君子食无求饱

(5)譬如平地

(6)请事斯语矣

12.古今异义。

(1)文质彬彬,然后君子

古义:

今义:表示事情的转折,直译为然后。

(2)仁以为己任

古义:

今义:认为

(3)大学之道

古义:

今义:泛指实施高等教育的学校,包括高等专科学校、学院、综合性大学等。

13.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

(2)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

(3)大学之道,在明明德,在亲民

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(5)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心

14.把文中句子翻译成现代汉语。

(1)孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”

译文:

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者

译文:

15.翻译判断句。

(1)可谓好学也已

(2)无恻隐之心,非人也

(3)谓其君不能者,贼其君者也

16.翻译固定句式。

人而不仁,如乐何

参考答案与试题解析

一、填空题

1.【解答】答案:

(1)“内”同“纳”,接纳。

(2)“然”同“燃”,燃烧。

二、现代文阅读

2.【解答】(1)B.“他认为二者的代表分别是尧舜禹和‘春秋五霸’”张冠李戴、‘春秋五霸’为‘王道’和‘霸道’的代表”。

(2)C.因果倒置,孟子其人其书对专制政治的冲击力大”是原因。

(3)B.无中生有,社稷次之.孟子这一思想,在中国思想界是破天荒的。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

三、文言文阅读

3.【解答】(1)譬:pì;篑:kuì

(2)智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁。“知”同“智”。

(3)①早晨能够得知真理,即使当晚死去。早、晚:名词作状语、早。

②看到有德行有才能的人就向他学习。贤:形容词作名词;齐:形容词作动词。

③见到没有德行的人就要在内心反省自我的缺点。内:名词作状语。

④不合乎礼的不去看。礼:名词作动词。

⑤请你允许我去实行这番话。事:名词作动词。

(4)①譬如在平地上堆山,即使只倒下一筐,那是我自己要前进的,即使,虽然。

②那么天下人间的人都会赞许他是仁人。归:归属为,回来。

(5)学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得怎样去讽谏上级;观:观察;怨:讽刺。

答案:

(1)pì、kuì

(2)知、智、智慧

(3)①名词、状语

名词、状语

②形容词、名词

形容词、动词

③名词、状语

④名词、动词

⑤名词、动词

(4)①即使;虽然

②归属为;回来

(5)激发、观察、讽刺

参考译文:

孔子说:“一个人没有仁德?一个人没有仁德?”

孔子说:“早晨能够得知真理,也没有遗憾。”

孔子说:“看到有德行有才能的人就向他学习;见到没有德行的人就要在内心反省自我的缺点。”

孔子说:“譬如用土堆山,这时停下来;譬如在平地上堆山,这时继续前进。”

孔子说:“智慧的人不疑惑,勇敢的人不畏惧。”

孔子说:“能够克制和约束一己私欲,就是仁(的做法),那么天下人间的人都会赞许他是仁人,难道还能靠别人吗。”孔子说:“不合乎礼的不去看,不合乎礼的不去说。”颜渊说:“我虽不够聪敏。”

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗.“大概是‘恕’吧,不要施加给别人。”

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得怎样去讽谏上级,远可以事奉君主。”

4.【解答】(1)B.获得知识在于推究事物的原理。格:推究。

(2)A.助词,的;代词,它,表承接,表假设;C.代词;语气词;D.动词,做。

(3)A.大学的宗旨。大学,博学。

B.跨步前进的人不能走长路。不行;今义:不可以。

C.为什么不考虑把它作为腰舟而浮游于江湖之上。虑:古义:用绳结缀,担忧。

D.这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系。孺子:古今均指小孩子。

(4)A.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

(5)C.“视而不见”“听而不闻”“食而不知其味”句子结构对称,中间断句,排除A、B、D,虽然也在看;虽然也在听;虽然也在吃。

(6)B.“八条目”之间是递进关系,“修身”是“三纲八目”说的核心。

(7)①明:第一个为动词,彰明。句子翻译为:古代想要把美德彰明于天下的人。

②诚:使……真诚;致:获得,就先要获得知识(把自己对事物的认识推到极致)。

③好:喜欢;恶:第二个为动词;鲜:少,厌恶一个人也能知道他的优点!

答案:

(1)B

(2)D

(3)D

(4)A

(5)C

(6)B

(7)①古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。

②要使意念真诚,就先要获得知识(把自己对事物的认识推到极致)。

③所以喜好一个人也能知道他的缺点,厌恶一个人也能知道他的优点!

参考译文:

大学的宗旨在于彰明美德,在于达到道德修养的最高境界,则志向坚定不移,心不妄动才能性情安和,思虑精详才能处事合宜,凡事都有始有终,那就接近大学的宗旨了。

古代想要把美德彰明于天下的人。要治理好自己的国家。要使家族中的各种关系整齐有序。要修养自身的品德。要端正自己的内心。要使意念真诚。获得知识在于推究事物的原理,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,内心端正而后才能修养品德,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好。从天子直到平民。……

所谓使意念真诚。……小人在闲居独处时做不好的事,见到君子后就隐藏躲避,宣传夸耀自己做过的善事,就如同看清了他的肺肝一样!这就叫做内心有真实的想法。所以君子在独处时一定要很谨慎,其实也有很多眼睛在看着你,多么严厉!”财富可以装饰屋室,心胸宽广,所以君子一定要使自己的意念真诚。

……

所谓要修养自身德行就是要端正内心:自身如果有愤怒怨恨;自身如果有畏惧恐慌;自身如果有喜好欢乐;自身如果有忧患烦愁。心思不能专注于要做的事情,却是看不到,却是听不清,却是吃了还不知道什么滋味,修养自身德行就是要端正内心。

所谓管好家要先修养好自身的德行:就是说人们对自己所亲爱的人会偏向喜爱,对自己所敬畏的人会偏向敬畏,对自己所傲视怠慢的人会偏向傲视怠慢,喜好一个人也能知道他的缺点,这样的人天下很少,没有人还知道孩子有缺点,总觉得禾苗长得还不够壮硕。

5.【解答】(1)D.译文:像火刚刚燃起。然:通“燃”。

(2)C.“孟子说过‘性相近也,“性相近也,不是孟子说的。

(3)A.之:助词,取消句子独立性。

B.动词;通“智”。

C.连词,却;连词,如果。

D.连词,用来,凭借。

故选A。

(4)C.“唯物主义思想”错。判断唯心还是唯物,即以思想意识为第一性的。孟子只讲人有恻隐、辞让,这是仁、义、礼,是从人的思想意识出发的。

(5)①以,用;运之掌上,“在手掌里运转”,怜爱。译文:用怜悯体恤别人的心情,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

②乍,突然;怵惕、恐惧,哀痛。译文:(如果)今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了。

③是,这;端,发端;贼。译文:有了这四种发端却自认为不行的;认为他的君主不行的。

答案:

(1)D

(2)C

(3)A

(4)C

(5)①用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治。

②(如果)今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊骇怜悯的心情。

③有了这四种发端却自认为不行的,是自我伤害(自暴自弃)的人,是伤害君主的人。

参考译文:

孟子说:“人都有不忍伤害别人的心,才有不忍伤害别人的政治,施行不忍伤害别人的政治。之所以说人都有不忍伤害别人的心,)假如现在有人忽然看到一个孩子要掉到井里去了,不是要在乡邻朋友中博取名声。由此看来,不是人,不是人,不是人,不是人,羞耻心是义的开端,是非心是智的开端,就像他有四肢一样,这是自己害自己,这是害他的君主,就懂得扩大充实它们,泉水刚刚涌出一样。)如果能扩充它们;如果不扩充它们。”

6.【解答】(1)结合“其为气也,至大至刚,则塞于天地之间,配义与道”可知,一个人有了浩气长存的精神力量,威胁也好,镇定自若。也就是孟子曾经说过的富贵不能淫,威武不能屈的高尚情操。

(2)孟子对如何养浩然之气作了纲领性的论述,他讲:“其为气也,以直养而无害。其为气也;无是。是集义所生者。行有不慊于心。”他在此着重提了两点:“以直养而无害”和“配义与道”。

(3)孟子在分析“浩然之气”时,提到浩然之气。然而。“是集义所生者,水到渠成,急于求成,正如孟子所说:“天下之不助苗长者寡矣,合天之下,拔苗助长的又有几许呢,不问收获,囫囵吞枣,不仅知识积累如此,我们进德修业,又何尝不是如此呢,年力的增强,不是你一厢情愿就可以如愿以偿的,红尘滚滚,那些追名逐利,一个个不都是那“芒芒然”的宋人吗?

(4)“波辞知其所蔽,淫辞知其所陷;遁辞知其所穷,害于其事,害于其政,必从吾言矣”。由于这四个字得指引,所谓波辞、邪辞,得“言”指得不就是一个人嘴巴所说得话或肢体做得事。内心一有贪嗔好恶得刹那!“言”就是发自心上得,才不会使这段文章得解释有所偏差,孟子所谓得“知言”指得不只就是观照出自己得心声与习性。这对于能否养得起浩然正气得关系非常重大。

答案:

(1)所谓浩然之气,就是刚正之气,是大义大德造就一身正气。

(2)①浩然之气的修养必然是直的,正道直行,而是在人间大熔炉中得一个大平静。孟子认为,就会养成一种软弱坏败的气。而以“义与道”来修养,就是不断地做适宜的。

(3)孟子在说明浩然之气是靠不断积累义而产生的、不是偶然地有过正义的举动就取得的这一论题时。因此,但也不妄自助长它。

(4)“知言”就是了解自己当下的存心是正是邪,进而有机会扫除心内的无明。可见,对于能否养得起浩然正气得关系非常重大。

参考译文:

公孙开说:“话问老师修长于哪一方血呢?“

(孟子)说:“我善于分析别人的言语。

(公孙丑)说:“请问什么叫浩然之气呢?“

(孟子)说:“这很难用一两句话说清楚,极宏大极刚强,就会充满于天地之间,这种气必须与仁义道德相配。而且,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的,这种气就会缺乏力量了,告子不懂得义。我们一定要不断地培养义,但也不要一厢情愿地去帮助它生长,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,对他家里人说:“今天可真把我累坏啦,我总算让禾苗一下子就长高了,禾苗已全部死了,认为(养护庄稼)没有用处而不去管它们的;(一厢情愿地去)帮助庄稼生长的,不仅没有益处。“

公孙丑问:“怎样才算理解别人言辞中表现出来的情志趋向呢?”

孟子回答说:“偏颇的言论;过激的言论;邪曲的言论;躲闪的言论。从心里产生,用于政治。如果圣人再世。“

四、解答题

7.【解答】这段话意为:曾子说:“士人不可以不弘大刚毅,因为他肩负的任务重大而路程遥远。难道不是重大吗,难道不是遥远吗,也就是我们现在所理解的知识分子,“仁”是士人的使命,士人就有着内圣外王的自觉,承担起这样的历史使命,就是儒家所说的“行仁”,如果没有高尚的道德,根本担负不起或不配承担这样的重大使命,曾子才说:“士不可以不弘毅,士人要有着弘大的襟怀,才能推己及人,进而兼善天下,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气,没有坚毅的品格是无法实现目标的。

答案:

曾子认为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,应为此奋斗终生。

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以实现自己的理想和愿望。

8.【解答】“恻隐之心,仁之端也,义之端也,礼之端也,智之端也”;羞耻心是义的发端;是非心是智的发端,而且还举出了生动的例证论证这种“不忍人之心”是人所固有的,即“恻隐、辞让。简称即为“四心”,或者说“四端”,还需要“扩而充之”才能够发扬光大,就会熄灭或枯竭,主张人性本善,推行仁爱政治。其实,就是到任何时代,总比鼓吹人性本恶,施行暴政要好很多。

参考译文:

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;是非心是智的发端。

答案:

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”,促其成长。善行天下,环境如何复杂善良必然是社会的底色。

9.【解答】孔子对君子做了各种不同角度的定义,个人感觉最统一的是能够做到仁、智、勇,好学就是智。这三者中,因为智者无虑,仁者无忧。

答案:

在孔子看来,“君子”是这样一种人:他们以体悟“仁”。日常生活上,居处如何,他们以“义”为原则,推己及人;而在对己要求上,时时见贤思齐,努力做到文质彬彬和博闻强识,渴望进入不惑、不惧的人生境界。

五、语言文字应用

10.【解答】答案:

①推辞。 ②告别。 。

11.【解答】答案:

(1)形容词作动词,匡正。

(2)贤,形容词作名词;齐,形容词作动词。

(3)名词作状语,在内心。

(4)名词作动词,吃。

(5)形容词作动词,平整。

(6)名词作动词,实践。

12.【解答】(1)这样以后,译文:质朴和文饰比例恰当。

(2)把……作为,译文:把实现“仁”的理想作为自己的使命。

(3)穷理、正心、治人的学问、正心、治人的学问的宗旨。

故答案为:

(1)这样以后

(2)把……作为

(3)穷理、正心、治人的学问

13.【解答】(1)质,质朴;文;野,粗野;史;彬彬。译为:质朴胜过文采,文采胜过质朴。文采和质朴兼备。

(2)知者,智慧的人,不疑惑,仁德的人,仁德的人不忧愁。

(3)大学之道,《大学》的宗旨;明;明德;亲民;至善。译为:《大学》的宗旨,在于关爱人民。

(4)天子,古时称帝王为天子,平民百姓,一切,人人都应。

(5)“……之心,……也”;端,开端,羞耻心是义的开端。

答案:

(1)质朴胜过文采,就显得粗野,就显得虚浮,然后才能成为君子。

(2)智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁。

(3)《大学》的宗旨,在于弘扬高尚的德行,在于达到最高境界的善。

(4)从天子至庶民百姓,人人都应。

(5)同情心是仁的开端,羞耻心是义的开端。

14.【解答】(1)皆:都;斯:于是。

(2)是:这;贼:残害。

故答案为:

(1)孟子说:“人都有对别人的痛苦、不幸、人都有同情心),于是就有了怜恤别人的政治。

(2)有这四种发端自己却说自己不行(自己说自己做不到仁、义、礼、智)的人;有这四种发端却说他们的国君不行(说他们的国君做不到仁、义、礼,是残害他们的国君。

15.【解答】(1)判断句,“也”表判断。

(2)判断句,“非……也”表判断,怜悯心。

(3)判断句,“也”表判断,贼害,是贼害他们的国君。

故答案为:

(1)可以说是好学了。

(2)没有怜悯心的不是人。

(3)说他们的国君不行的人,是贼害他们的国君。

16.【解答】“如……何”是固定句式,翻译为“怎样对待……”,怎样对待礼乐呢?

故答案为:

一个人没有仁爱之心,怎样对待礼乐呢?

一、填空题

1.通假字:写出下列通假字所通之字并解释。

(1)非所以内交于孺子之父母也

(2)若火之始然

二、现代文阅读

2.阅读下面文字,完成各小题。

孟子的政治思想主要表现在两个方面:一是“王道”,一是“民本”。孟子崇尚“王道”政治,以“王道”为最高政治理想,就是“以德行仁”,让人“中心悦而诚服”,结果是“非心服”。孟子要求行“仁政”,讲“民本”,实质上是希望道德主体与政治主体合一,即以尧舜禹等圣王实践过的理想政治的“类型”,通过对圣王历史与业绩的诠释,批判他所处的纷乱的战国时代

孟子的政治思想体系以“民本”为基础,这与两千多年来中国以“君本”为基础的政治传统是形同水火的。如朱元璋读《孟子》至“草芥”“寇雠”之语而大怒,于洪武三年(1370),并于洪武十七年命大学士刘三吾删节《孟子》,就是明显的水火不相容的例子。两千多年来,它召唤着历代读书人的良心,如“诗圣”杜甫的“致君尧舜上”,忧国忧时。

要讲“仁政”,就要以民为本,这就是传统的“民为邦本,孟子阐述了自己的“仁政”学说。这一学说,简单说来,斯民亲其上,死其长矣。”就是说,那他的臣民就会拥护君王,会为长官去拼命。孟子一直以为,就是改朝换代,而民众是不变的,这是孟子民本思想的核心内容。可是,孟子以民为本的“王道”理想与现实之间毕竟存在着很大的落差,后世的不少帝王望孟生畏,《孟子》成“经”之难可见一斑。

孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”。孟子这一思想,在中国思想界是破天荒的,对中国政治思想和文化思想的影响都是不可估量的。如果说孟子言心言性是侧重于哲学思想的话,二者密切相关。因为孟子的理想是道德主体与政治主体的合一,也就是“王道”。

孟子“仁政”说的哲学基础是“性善论”。“性善论”,简言之就是:“人之初,性本善,习相远。”孟子以为,仁爱基于善性,言必称尧舜”,其目的是要为他的“仁政”说找依据。他说“道性善”,应当不断加以扩充,达之于天下,无本之木,而是深植于人的本性之中。这样一来,是称道尧舜的德治天下,不失为仁义之道。德治天下是人们的理想政治,托之于人们理想中的圣王,这样说服力、可信度都会增强。然而,不过在当时崇尚“霸道”的形势下,这种“性善论”“仁政”说是很难有市场的。难怪到西汉

(摘编自郑杰文等主编《经学十二讲》)

(1)下列关于“王道”“霸道”的表述,不正确的一项是

A.“王道”是孟子的最高政治理想,孟子把尧舜禹等圣王实践过的理想政治的类型作为自己的精神支柱。

B.“霸道”是孟子所贬黜的,“王道”是孟子所提倡的,他认为二者的代表分别是尧舜禹和“春秋五霸”。

C.“王道”是孟子行“仁政”讲“民本”的落脚点,“王”即“以德行仁”,行王道的结果是让人“中心悦而诚服”。

D.历史上,孟子处于“霸道”的形势下,他认为“霸”的本质是“以力服人”

(2)下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.孟子阐述自己的包含礼贤下士和保民爱民两方面内容的“仁政”学说的出发点是“民为邦本,本固邦宁”的理念。

B.孟子认为朝代可以改换,但民众是不变的,民心向背与政权的稳定与否有直接的关系

C.《孟子》很难成“经”,因而孟子以民为本的“王道”理想与现实之间存在着很大的差距,孟子其人其书对专制政治的冲击力大。

D.孟子继承和发展了春秋以来“以民为本”人文主义思潮,提出了“民为贵,社稷次之

(3)根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.朱元璋废黜孟子祠,删节《孟子》,可见以“民本”为基础的孟子的政治思想与两千多年来中国以“君本”为基础的政治传统是不相容的。

B.孟子提出的“王道”思想,在中国思想界是破天荒的,它对中国政治、经济、文化思想的影响不可估量。

C.“性善论”是孟子“仁政”学说的哲学基础,其内容为“人之初,性本善,习相远”,其中的“善性”是人与生俱来的天性。

D.在崇尚“霸道”的时代,孟子的“仁政”“性善论”是很难有市场的,因而司马迁称孟子的“仁政”说是“迂远而阔于事情”。

三、文言文阅读

3.阅读下面的文字,完成各题。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

颜渊问仁。子曰:“克已复礼为仁。一日克已复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏(《颜渊》)

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其“恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》

(1)给文中加点字注音。

譬如

未成一篑

迩之事父

(2)找出下面句子中的通假字,并解释。

知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

同 ,解释为:

(3)写出下列各句中加点词语的词性活用的用法,并解释。

①朝闻道,夕死可矣

朝: 作 ,解释:

夕: 作 ,解释:

②见贤思齐焉

贤: 作 ,解释:

齐: 作 ,解释:

③见不贤而内自省也

内: 作 ,解释:

④非礼勿视

礼: 作 ,解释:

⑤请事斯语矣

事: 作 ,解释:

(4)写出下列各句中加点词语的古今词义。

①譬如平地,虽覆一篑

虽,古义: ;今义:

②天下归仁焉

归,古义: ;今义:

(5)解释下列句中的加点词语。

《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

兴:

观:

群:

怨:

4.阅读下面的文言文,完成各题。

大学之道,在明明德,在亲民而后有定,定而后能静,静而后能安,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者欲诚其意者,先致其知。致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,身修而后家齐,家齐而后国治,壹是皆以修身为本。……

所谓诚其意者,毋自欺也。……小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,形于外,故君子必慎其独也。曾子曰:“十目所视,其严乎!”富润屋,德润身,故君子必诚其意。

……

所谓修身在正其心者:身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧;有所好乐,则不得其正,则不得其正。心不在焉视而不见听而不闻食而不知其味。此谓修身在正其心。

所谓齐其家在修其身者:人之其所亲爱而辟焉,之其所贱恶而辟焉,之其所畏敬而辟焉矜而辟焉,之其所敖惰而辟焉。故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!故谚有之曰:“人莫知其子之恶,莫知其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

(节选自《礼记 大学》)

(1)下列各句中加点词的解释,不正确的一项是

A.虑而后能得 得:处事合宜

B.致知在格物 格:标准

C.人之其所亲爱而辟焉 辟:偏向

D.之其所哀矜而辟焉 矜:怜悯,同情

(2)下列各句中加点词的意义和用法,相同的一组是

A.大学之道 吾为其无用而掊之

B.知止而后有定 人而不仁,如礼何

C.欲齐其家者 其恕乎

D.小人闲居为不善 为之于未有

(3)下列各项中的加点词不属于古今异义词的一项是

A.大学之道

B.跨者不行

C.何不虑以为大樽而浮乎江湖

D.非所以内交于孺子之父母也

(4)下列对文中相关内容的解说,不恰当的一项是

A.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《尚书》。

B.《礼记》体现了儒家的哲学、教育、美学等思想。

C.曾子,名参。其父曾点,字皙

D.“慎独”可以理解为独处时也要使自己的行为谨慎。

(5)文中划波浪线的句子,断句最合理的一项是

A.心不在/焉视而不见听/而不闻食/而不知其味

B.心不在/焉视而不见/听而不闻/食而不知其味

C.心不在焉/视而不见/听而不闻/食而不知其味

D.心不在焉视/而不见听/而不闻食/而不知其味

(6)下列对原文的理解与分析,不恰当的一项是

A.首句开宗明义,提出大学之道的“三纲领”即“明明德”“亲民”“止于至善”。

B.继而又提出了“八条目”之说,“八条目”之间是并列关系,“格物”是其核心。

C.要做到“诚意”需要不自欺欺人,要做到“正心”需要摈弃不良情绪和外界干扰。

D.选文中使用了顶针、排比等修辞,使得道理之间的联系更加紧密,增强了说服力。

(7)把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

①古之欲明明德于天下者,先治其国。

②欲诚其意者,先致其知。

③故好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣!

5.阅读下面文言文,回答下列问题。

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心;无羞恶之心,非人也,非人也;无是非之心,仁之端也;羞恶之心;辞让之心,礼之端也,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,若火之始然,泉之始达。苟能充之;苟不充之,不足以事父母。”

选自《孟子 公孙丑上》

(1)下列加点的词的解释,不正确的一项是

A.皆有怵惕恻隐之心 怵惕:恐惧。

B.非所以内交于孺子之父母也 内:同“纳”,结交。

C.非所以要誉于乡党朋友也 要:通“徼”,求取。

D.若火之始然,泉之始达 然:……的样子。

(2)下列有关文学常识,表述不正确的一项

A.孟子,名轲,儒家学派代表人物之一

B.《孟子》与《大学》《中庸》《论语》合称为“四书”。

C.孟子说过“性相近也,习相远也”,这里相近的人性就是发端仁义礼智信的“不忍人之心”。

D.《孟子 告子》记录了孟子和告子之间有关人性、道德的讨论,是孟子“性善论”思想较为完整的体现。

(3)下列句中加点词语解释相同的一项是

A.若火之始然,泉之始达 民之从事,常于几成而败之

B.知皆扩而充之矣 知者不惑,仁者不忧

C.有是四端而自谓不能者 人而不仁,如礼何

D.足以保四海 或以封,或不免于洴澼纩

(4)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.孟子从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政,由于恻隐之心是人本身固有的

B.孟子提出的“人皆有不忍人之心”是对孔子关于“人性”思想的进一步发展。尤其在此基础上提出的“仁义礼智”,更是成了中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

C.孟子指出“不忍人之心”是人生而固有的,承认“仁义礼智”是人的天性里固有的,体现了孟子朴素的唯物主义思想。

D.孟子在认为“仁义礼智”是人的天性的同时,并没有完全否定后天培养的作用,强调需要“扩而充之”才能发扬光大。

(5)翻译句子

①以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

②今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。

③有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者

6.阅读下列文字,回答下列各题。

养吾浩然之气

“敢问夫子恶乎长?”①

曰:“我知言,我善养吾浩然②之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,配义与道;无是,非义袭而取之也。行有不慊③于心,则馁矣。我故曰,告子④未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正⑤,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵⑥其苗之不长而揠⑦之者,芒芒然⑧归,谓其人⑨ 曰:‘今日病⑩矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘 苗者也;助之长者,揠苗者也——非徒无益

“何谓知言?”

曰:“诐辞 知其所蔽,淫辞 知其所陷,邪辞知其所离,害于其政;发于其政,必从吾言矣。”

【注释】①这一段系节选公孙丑与孟子的对话。问这句话的是公孙丑。②浩然:盛大而流动的样子。③慊:快,痛快。④告于:名不详,可能曾受教于墨子。⑤正:止。“而勿正”即”“而勿止”。⑥闵:担心,疲倦的样子。 ⑨其人,指他家里的人,疲倦,劳累,除草。 诐(bì)辞:偏颇的言辞。 淫辞:夸张、过分的言辞。 遁辞:躲闪的言辞。

(1)何谓“浩然之气”?

(2)如何善养浩然之气?

(3)孟子采用了什么论证方法?

(4)为什么孟子谈浩然正气,要先提到“知言”这个主题呢?

四、解答题

7.阅读《论语 泰伯》的文段,思考问题:曾子怎么看待“仁”?

曾子曰:“士不可以不弘毅⑨,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

(《泰伯》)

8.分析《人皆有不忍人之心》中立身处世的道理,并思考它们在今天的社会生活中的现实意义。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心;辞让之心,礼之端也,智之端也。

9.用简洁的语言阐述孔子心目中的“君子”形象,150字左右。

五、语言文字应用

10.一词多义:解释下列加点字。

辞

①无辞让之心,非人也

②今者出,未辞也,为之奈何

③未尝稍降辞色

11.词类活用:指出下列加点字的活用类型并解释。

(1)就有道而正焉

(2)见贤思齐焉

(3)见不贤而内自省也

(4)君子食无求饱

(5)譬如平地

(6)请事斯语矣

12.古今异义。

(1)文质彬彬,然后君子

古义:

今义:表示事情的转折,直译为然后。

(2)仁以为己任

古义:

今义:认为

(3)大学之道

古义:

今义:泛指实施高等教育的学校,包括高等专科学校、学院、综合性大学等。

13.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。

(2)知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

(3)大学之道,在明明德,在亲民

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(5)恻隐之心,仁之端也;羞恶之心

14.把文中句子翻译成现代汉语。

(1)孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。”

译文:

(2)有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者

译文:

15.翻译判断句。

(1)可谓好学也已

(2)无恻隐之心,非人也

(3)谓其君不能者,贼其君者也

16.翻译固定句式。

人而不仁,如乐何

参考答案与试题解析

一、填空题

1.【解答】答案:

(1)“内”同“纳”,接纳。

(2)“然”同“燃”,燃烧。

二、现代文阅读

2.【解答】(1)B.“他认为二者的代表分别是尧舜禹和‘春秋五霸’”张冠李戴、‘春秋五霸’为‘王道’和‘霸道’的代表”。

(2)C.因果倒置,孟子其人其书对专制政治的冲击力大”是原因。

(3)B.无中生有,社稷次之.孟子这一思想,在中国思想界是破天荒的。

答案:

(1)B

(2)C

(3)B

三、文言文阅读

3.【解答】(1)譬:pì;篑:kuì

(2)智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁。“知”同“智”。

(3)①早晨能够得知真理,即使当晚死去。早、晚:名词作状语、早。

②看到有德行有才能的人就向他学习。贤:形容词作名词;齐:形容词作动词。

③见到没有德行的人就要在内心反省自我的缺点。内:名词作状语。

④不合乎礼的不去看。礼:名词作动词。

⑤请你允许我去实行这番话。事:名词作动词。

(4)①譬如在平地上堆山,即使只倒下一筐,那是我自己要前进的,即使,虽然。

②那么天下人间的人都会赞许他是仁人。归:归属为,回来。

(5)学《诗》可以激发志气,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得怎样去讽谏上级;观:观察;怨:讽刺。

答案:

(1)pì、kuì

(2)知、智、智慧

(3)①名词、状语

名词、状语

②形容词、名词

形容词、动词

③名词、状语

④名词、动词

⑤名词、动词

(4)①即使;虽然

②归属为;回来

(5)激发、观察、讽刺

参考译文:

孔子说:“一个人没有仁德?一个人没有仁德?”

孔子说:“早晨能够得知真理,也没有遗憾。”

孔子说:“看到有德行有才能的人就向他学习;见到没有德行的人就要在内心反省自我的缺点。”

孔子说:“譬如用土堆山,这时停下来;譬如在平地上堆山,这时继续前进。”

孔子说:“智慧的人不疑惑,勇敢的人不畏惧。”

孔子说:“能够克制和约束一己私欲,就是仁(的做法),那么天下人间的人都会赞许他是仁人,难道还能靠别人吗。”孔子说:“不合乎礼的不去看,不合乎礼的不去说。”颜渊说:“我虽不够聪敏。”

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗.“大概是‘恕’吧,不要施加给别人。”

孔子说:“学生们为什么不学习《诗》呢,可以观察天地万物及人间的盛衰与得失,可以使人懂得怎样去讽谏上级,远可以事奉君主。”

4.【解答】(1)B.获得知识在于推究事物的原理。格:推究。

(2)A.助词,的;代词,它,表承接,表假设;C.代词;语气词;D.动词,做。

(3)A.大学的宗旨。大学,博学。

B.跨步前进的人不能走长路。不行;今义:不可以。

C.为什么不考虑把它作为腰舟而浮游于江湖之上。虑:古义:用绳结缀,担忧。

D.这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系。孺子:古今均指小孩子。

(4)A.“四书”指《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

(5)C.“视而不见”“听而不闻”“食而不知其味”句子结构对称,中间断句,排除A、B、D,虽然也在看;虽然也在听;虽然也在吃。

(6)B.“八条目”之间是递进关系,“修身”是“三纲八目”说的核心。

(7)①明:第一个为动词,彰明。句子翻译为:古代想要把美德彰明于天下的人。

②诚:使……真诚;致:获得,就先要获得知识(把自己对事物的认识推到极致)。

③好:喜欢;恶:第二个为动词;鲜:少,厌恶一个人也能知道他的优点!

答案:

(1)B

(2)D

(3)D

(4)A

(5)C

(6)B

(7)①古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。

②要使意念真诚,就先要获得知识(把自己对事物的认识推到极致)。

③所以喜好一个人也能知道他的缺点,厌恶一个人也能知道他的优点!

参考译文:

大学的宗旨在于彰明美德,在于达到道德修养的最高境界,则志向坚定不移,心不妄动才能性情安和,思虑精详才能处事合宜,凡事都有始有终,那就接近大学的宗旨了。

古代想要把美德彰明于天下的人。要治理好自己的国家。要使家族中的各种关系整齐有序。要修养自身的品德。要端正自己的内心。要使意念真诚。获得知识在于推究事物的原理,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,内心端正而后才能修养品德,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好。从天子直到平民。……

所谓使意念真诚。……小人在闲居独处时做不好的事,见到君子后就隐藏躲避,宣传夸耀自己做过的善事,就如同看清了他的肺肝一样!这就叫做内心有真实的想法。所以君子在独处时一定要很谨慎,其实也有很多眼睛在看着你,多么严厉!”财富可以装饰屋室,心胸宽广,所以君子一定要使自己的意念真诚。

……

所谓要修养自身德行就是要端正内心:自身如果有愤怒怨恨;自身如果有畏惧恐慌;自身如果有喜好欢乐;自身如果有忧患烦愁。心思不能专注于要做的事情,却是看不到,却是听不清,却是吃了还不知道什么滋味,修养自身德行就是要端正内心。

所谓管好家要先修养好自身的德行:就是说人们对自己所亲爱的人会偏向喜爱,对自己所敬畏的人会偏向敬畏,对自己所傲视怠慢的人会偏向傲视怠慢,喜好一个人也能知道他的缺点,这样的人天下很少,没有人还知道孩子有缺点,总觉得禾苗长得还不够壮硕。

5.【解答】(1)D.译文:像火刚刚燃起。然:通“燃”。

(2)C.“孟子说过‘性相近也,“性相近也,不是孟子说的。

(3)A.之:助词,取消句子独立性。

B.动词;通“智”。

C.连词,却;连词,如果。

D.连词,用来,凭借。

故选A。

(4)C.“唯物主义思想”错。判断唯心还是唯物,即以思想意识为第一性的。孟子只讲人有恻隐、辞让,这是仁、义、礼,是从人的思想意识出发的。

(5)①以,用;运之掌上,“在手掌里运转”,怜爱。译文:用怜悯体恤别人的心情,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。

②乍,突然;怵惕、恐惧,哀痛。译文:(如果)今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了。

③是,这;端,发端;贼。译文:有了这四种发端却自认为不行的;认为他的君主不行的。

答案:

(1)D

(2)C

(3)A

(4)C

(5)①用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治。

②(如果)今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,都会产生惊骇怜悯的心情。

③有了这四种发端却自认为不行的,是自我伤害(自暴自弃)的人,是伤害君主的人。

参考译文:

孟子说:“人都有不忍伤害别人的心,才有不忍伤害别人的政治,施行不忍伤害别人的政治。之所以说人都有不忍伤害别人的心,)假如现在有人忽然看到一个孩子要掉到井里去了,不是要在乡邻朋友中博取名声。由此看来,不是人,不是人,不是人,不是人,羞耻心是义的开端,是非心是智的开端,就像他有四肢一样,这是自己害自己,这是害他的君主,就懂得扩大充实它们,泉水刚刚涌出一样。)如果能扩充它们;如果不扩充它们。”

6.【解答】(1)结合“其为气也,至大至刚,则塞于天地之间,配义与道”可知,一个人有了浩气长存的精神力量,威胁也好,镇定自若。也就是孟子曾经说过的富贵不能淫,威武不能屈的高尚情操。

(2)孟子对如何养浩然之气作了纲领性的论述,他讲:“其为气也,以直养而无害。其为气也;无是。是集义所生者。行有不慊于心。”他在此着重提了两点:“以直养而无害”和“配义与道”。

(3)孟子在分析“浩然之气”时,提到浩然之气。然而。“是集义所生者,水到渠成,急于求成,正如孟子所说:“天下之不助苗长者寡矣,合天之下,拔苗助长的又有几许呢,不问收获,囫囵吞枣,不仅知识积累如此,我们进德修业,又何尝不是如此呢,年力的增强,不是你一厢情愿就可以如愿以偿的,红尘滚滚,那些追名逐利,一个个不都是那“芒芒然”的宋人吗?

(4)“波辞知其所蔽,淫辞知其所陷;遁辞知其所穷,害于其事,害于其政,必从吾言矣”。由于这四个字得指引,所谓波辞、邪辞,得“言”指得不就是一个人嘴巴所说得话或肢体做得事。内心一有贪嗔好恶得刹那!“言”就是发自心上得,才不会使这段文章得解释有所偏差,孟子所谓得“知言”指得不只就是观照出自己得心声与习性。这对于能否养得起浩然正气得关系非常重大。

答案:

(1)所谓浩然之气,就是刚正之气,是大义大德造就一身正气。

(2)①浩然之气的修养必然是直的,正道直行,而是在人间大熔炉中得一个大平静。孟子认为,就会养成一种软弱坏败的气。而以“义与道”来修养,就是不断地做适宜的。

(3)孟子在说明浩然之气是靠不断积累义而产生的、不是偶然地有过正义的举动就取得的这一论题时。因此,但也不妄自助长它。

(4)“知言”就是了解自己当下的存心是正是邪,进而有机会扫除心内的无明。可见,对于能否养得起浩然正气得关系非常重大。

参考译文:

公孙开说:“话问老师修长于哪一方血呢?“

(孟子)说:“我善于分析别人的言语。

(公孙丑)说:“请问什么叫浩然之气呢?“

(孟子)说:“这很难用一两句话说清楚,极宏大极刚强,就会充满于天地之间,这种气必须与仁义道德相配。而且,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的,这种气就会缺乏力量了,告子不懂得义。我们一定要不断地培养义,但也不要一厢情愿地去帮助它生长,于是到地里去用手把它们一株一株地拔高,对他家里人说:“今天可真把我累坏啦,我总算让禾苗一下子就长高了,禾苗已全部死了,认为(养护庄稼)没有用处而不去管它们的;(一厢情愿地去)帮助庄稼生长的,不仅没有益处。“

公孙丑问:“怎样才算理解别人言辞中表现出来的情志趋向呢?”

孟子回答说:“偏颇的言论;过激的言论;邪曲的言论;躲闪的言论。从心里产生,用于政治。如果圣人再世。“

四、解答题

7.【解答】这段话意为:曾子说:“士人不可以不弘大刚毅,因为他肩负的任务重大而路程遥远。难道不是重大吗,难道不是遥远吗,也就是我们现在所理解的知识分子,“仁”是士人的使命,士人就有着内圣外王的自觉,承担起这样的历史使命,就是儒家所说的“行仁”,如果没有高尚的道德,根本担负不起或不配承担这样的重大使命,曾子才说:“士不可以不弘毅,士人要有着弘大的襟怀,才能推己及人,进而兼善天下,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气,没有坚毅的品格是无法实现目标的。

答案:

曾子认为,“仁”应该是读书人毕生追求的目标,应为此奋斗终生。

曾子认为读书人应该具备刚毅的品格,因为只有具备了这种品格才可以接受重任,才可以实现自己的理想和愿望。

8.【解答】“恻隐之心,仁之端也,义之端也,礼之端也,智之端也”;羞耻心是义的发端;是非心是智的发端,而且还举出了生动的例证论证这种“不忍人之心”是人所固有的,即“恻隐、辞让。简称即为“四心”,或者说“四端”,还需要“扩而充之”才能够发扬光大,就会熄灭或枯竭,主张人性本善,推行仁爱政治。其实,就是到任何时代,总比鼓吹人性本恶,施行暴政要好很多。

参考译文:

同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;是非心是智的发端。

答案:

孟子认为每个人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”,促其成长。善行天下,环境如何复杂善良必然是社会的底色。

9.【解答】孔子对君子做了各种不同角度的定义,个人感觉最统一的是能够做到仁、智、勇,好学就是智。这三者中,因为智者无虑,仁者无忧。

答案:

在孔子看来,“君子”是这样一种人:他们以体悟“仁”。日常生活上,居处如何,他们以“义”为原则,推己及人;而在对己要求上,时时见贤思齐,努力做到文质彬彬和博闻强识,渴望进入不惑、不惧的人生境界。

五、语言文字应用

10.【解答】答案:

①推辞。 ②告别。 。

11.【解答】答案:

(1)形容词作动词,匡正。

(2)贤,形容词作名词;齐,形容词作动词。

(3)名词作状语,在内心。

(4)名词作动词,吃。

(5)形容词作动词,平整。

(6)名词作动词,实践。

12.【解答】(1)这样以后,译文:质朴和文饰比例恰当。

(2)把……作为,译文:把实现“仁”的理想作为自己的使命。

(3)穷理、正心、治人的学问、正心、治人的学问的宗旨。

故答案为:

(1)这样以后

(2)把……作为

(3)穷理、正心、治人的学问

13.【解答】(1)质,质朴;文;野,粗野;史;彬彬。译为:质朴胜过文采,文采胜过质朴。文采和质朴兼备。

(2)知者,智慧的人,不疑惑,仁德的人,仁德的人不忧愁。

(3)大学之道,《大学》的宗旨;明;明德;亲民;至善。译为:《大学》的宗旨,在于关爱人民。

(4)天子,古时称帝王为天子,平民百姓,一切,人人都应。

(5)“……之心,……也”;端,开端,羞耻心是义的开端。

答案:

(1)质朴胜过文采,就显得粗野,就显得虚浮,然后才能成为君子。

(2)智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁。

(3)《大学》的宗旨,在于弘扬高尚的德行,在于达到最高境界的善。

(4)从天子至庶民百姓,人人都应。

(5)同情心是仁的开端,羞耻心是义的开端。

14.【解答】(1)皆:都;斯:于是。

(2)是:这;贼:残害。

故答案为:

(1)孟子说:“人都有对别人的痛苦、不幸、人都有同情心),于是就有了怜恤别人的政治。

(2)有这四种发端自己却说自己不行(自己说自己做不到仁、义、礼、智)的人;有这四种发端却说他们的国君不行(说他们的国君做不到仁、义、礼,是残害他们的国君。

15.【解答】(1)判断句,“也”表判断。

(2)判断句,“非……也”表判断,怜悯心。

(3)判断句,“也”表判断,贼害,是贼害他们的国君。

故答案为:

(1)可以说是好学了。

(2)没有怜悯心的不是人。

(3)说他们的国君不行的人,是贼害他们的国君。

16.【解答】“如……何”是固定句式,翻译为“怎样对待……”,怎样对待礼乐呢?

故答案为:

一个人没有仁爱之心,怎样对待礼乐呢?