2016届上海教育出版社语文九年级上册第五单元课件:第23课《差不多先生传》(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016届上海教育出版社语文九年级上册第五单元课件:第23课《差不多先生传》(共58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 235.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件58张PPT。 差不多先生传

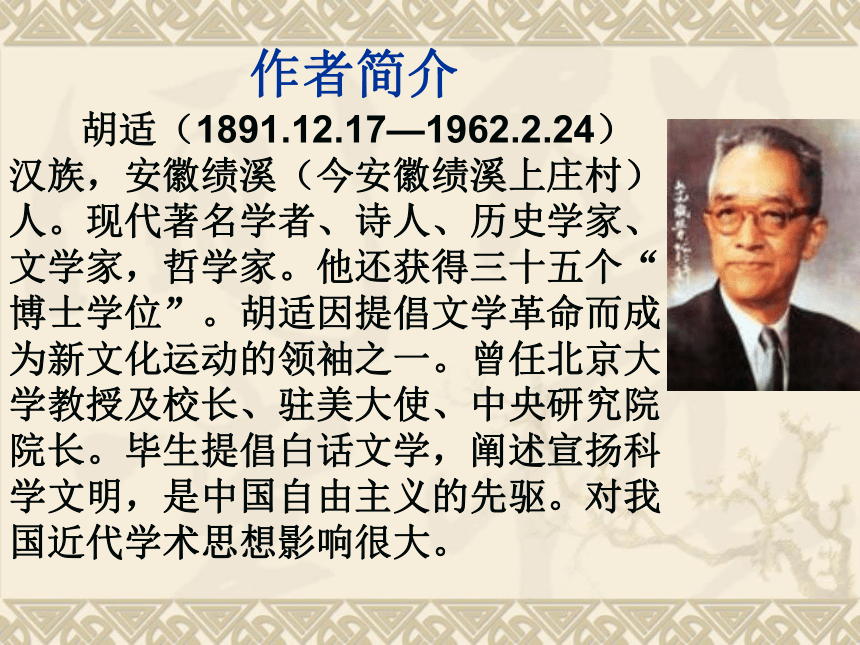

胡适(1891.12.17—1962.2.24)汉族,安徽绩溪(今安徽绩溪上庄村)人。现代著名学者、诗人、历史学家、文学家,哲学家。他还获得三十五个“博士学位”。胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。曾任北京大学教授及校长、驻美大使、中央研究院院长。毕生提倡白话文学,阐述宣扬科学文明,是中国自由主义的先驱。对我国近代学术思想影响很大。 作者简介关于传记文学 传记:是一种用来记载人物生平事迹的文章体裁。一般由别人代为记述的,叫做“他传”,也有自述生平的,叫做“自传”。

传记的特点: (1)开头一般都要写人物的姓名、字、号、籍贯、家庭状况,以及诞生的年、月等。

(2)一般采用叙述和说明的表达方式。但在叙述人物事迹和思想发展的过程中,可适当加以议论、描写和抒情,以增强作品的生动性。

(3)叙述时以时间为顺序,或按人物的事迹,或依照其行迹,将人物的一生分为几个时期来写。

(4)无论写哪一类传记,都应该注意搜集和掌握人物的 历史资料,以事实为根据。 差不多先生传 你知道中国最有名的人是谁?提起此人,人人都知道。他姓差名不多,各省各县各村都有叫这个名字的。你一定见过他,一定听别人谈起过他。差不多先生的名字,天天挂在大家的嘴上,因为他是很多人的代表。

差不多先生的相貌和你我都差不多。他有一双眼睛,但看得不很清楚;他有两只耳朵,但听得不很分明;有鼻子和嘴,但他对于气味和口味都不很讲究;他的脑袋也不小,但他的记性却不很好。

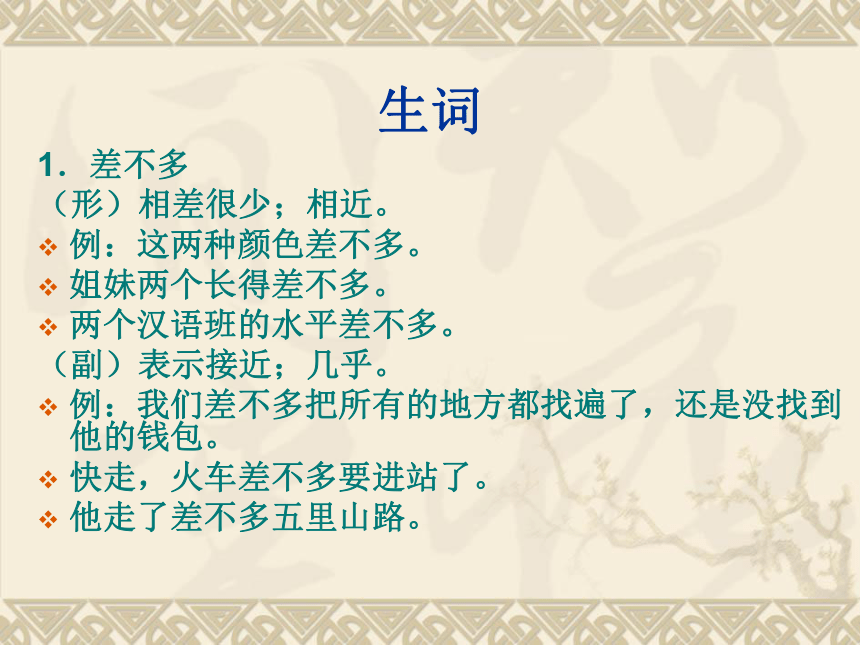

他常常说:“凡事只要差不多就好了,何必太精细呢?”生词 1.差不多

(形)相差很少;相近。

例:这两种颜色差不多。

姐妹两个长得差不多。

两个汉语班的水平差不多。

(副)表示接近;几乎。

例:我们差不多把所有的地方都找遍了,还是没找到他的钱包。

快走,火车差不多要进站了。

他走了差不多五里山路。代表(名)受委托代替个人、团体或政府办事或表达意见的人。

例:他自信、活泼、有很多新鲜的想法,他就是现在很多年轻人的代表。分明 (形)清楚。

黑白分明 //是非分明 //爱憎分明 //态度分明 //公私分明

例:远处传来了一阵歌声,可是歌词听不太分明。

(副)明明;显然

例:你不告诉我文件的内容,分明是不相信我。讲究 (形)讲求重视

对……很讲究

例:1)她对居住环境很讲究,要求整洁安静、交通方便。

2)虽然他是个富有的人,可是他对衣食住行一点儿也不讲究。(动)讲求重视 搭配:讲究穿着 // 讲究卫生 // 讲究实惠

例:我讲究品牌,总是花很多钱去买一件东西;妈妈讲究实惠,总是花一点儿钱去买很多东西。

练:

1)他对吃很讲究,……

2)我们国家的菜讲究的是……

3)我对……不太讲究,但是对……很讲究。记性 (名)记忆力。

记性好 // 没记性凡(副)一切;所有。表示在某个范围内没有任何例外,多用于书面。

凡……都/没有不/就……

例:

1)凡事都要经过考虑再做决定。

2)凡(是)来过这个地方的人,没有不爱上这里美丽的风景的。

3)凡(是)做错了事情,就应该受到批评。

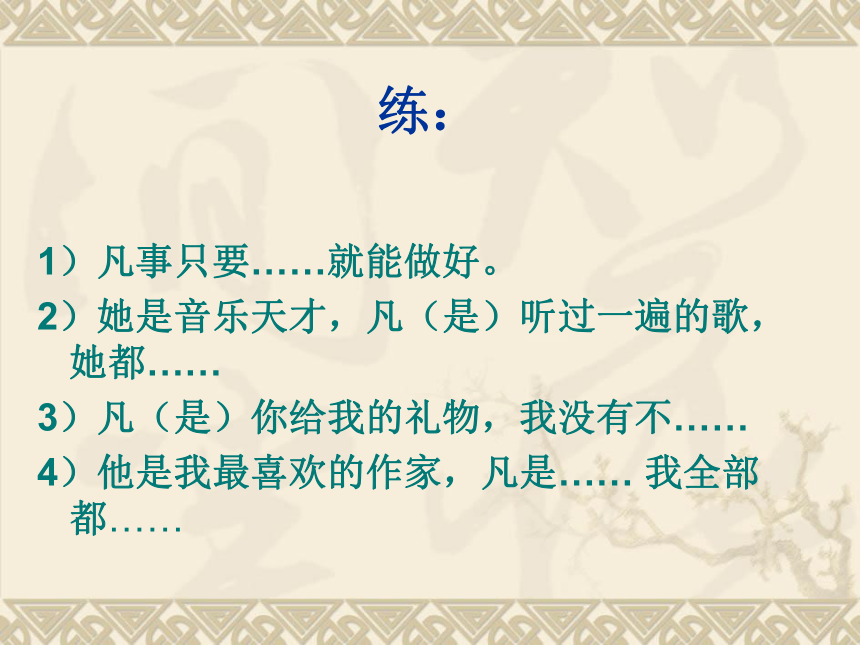

练:

1)凡事只要……就能做好。

2)她是音乐天才,凡(是)听过一遍的歌,她都……

3)凡(是)你给我的礼物,我没有不……

4)他是我最喜欢的作家,凡是…… 我全部都……何必(副)意思是“为什么一定要……”。表示说话人认为某种事情或行为是没有必要的,一般用于反问句。

例:1)你打个电话给我就行了,何必自己跑一趟呢。

2)老朋友了,何必为这点小事生气呢?练: 1)路又不是很远,……?

2)……,何必花钱买呢?

3)这次比赛其实并不重要,你们何必……?练习:1、你不是已经买辞典了吗?为什么要再买呢?2、他的家并不贫困,不用去打工。3、那里不冷,不用带那么多衣服。4、这个道理很简单,为什么一定要向他解释呢?你不是已经买辞典了吗?何必再买呢?他的家并不贫困,何必去打工呢?那里不冷,何必带那么多衣服呢?这个道理很简单,何必向他解释呢?精细(形)物品精密细致;人精明细心。

例:1)这件工艺品十分精细。

2)她每个问题都会反复考虑,做事非常精细。第一部分的课文(1-3段)

一、读课文后回答下列问题:

1)中国最有名的人是谁?

2)为什么差不多先生的名字天天挂在大家的嘴上?

3)差不多先生相貌如何?

4)差不多先生最常说的一句话是什么?二、课文中的重点:(一)修辞手法

人们在运用语言传递信息、表达感情的过程中,追求最佳表达效果的语言一种方式。

1)她很漂亮。

2)她长得好像仙女一样。(比喻)

3)她的相貌可以说是沉鱼落雁、闭月羞花。(夸张)

4)你是春天的雨水;你是夏天的微风;你是秋天的薄雾;你是冬天的阳光。(排比)(二)修辞手法——“设问” 5)这个时候应该怎么办呢?中国人说:“世上无难事,只怕有心人”,只要你肯努力,没有克服不了的困难。(设问)

解释:在说话或写文章时,虽然心中早有答案,却故意问一个问题,然后由作者自己回答;设问的作用是引人注意,让人思考。

练:请你找出1-3段中的设问句 (三)修辞手法——排比 排比是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关,语气一致的短语或句子排列在一起,用来加强语势、强调内容、加重感情的修辞方法。

练:

(1)请你找出1-3段中的排比句

(2)完成排比句:

1)我不会忘记可爱的同学们;我也不会忘记……;我更不会忘记……。在中国学习生活的日子一直都在我的心中。

2)幸福是什么?幸福是……;是……;是……。

3)我从小就梦想着……;梦想着……;梦想着……。但这些梦想都还没有实现。 他小的时候,他妈妈叫他去买红糖,他买了白糖回来。他妈骂他,他摇摇头说道:“红糖白糖,不是差不多吗?”

他上学的时候,有一次老师问他:“古城西安在哪一个省?”他说在山西。老师说:“错了,是陕西,不是山西。”他回答:“山西同陕西不是差不多吗?”

后来,他在银行里工作,他既会写又会算,只是总不精细。“十”字常常写成“千”字, “千”字常常写成“十”字,经理生气了,常常骂他。而他只是笑嘻嘻地赔不是道:“‘千’字比‘十’字只多了一小撇,不是差不多吗?”

有一天,他为了一件要紧的事情,要搭火车到上海去。他从从容容地走到火车站,迟了两分钟,火车已经开走了。他白瞪着眼,望着远去的火车,摇摇头道:“只好明天再走了,今天走同明天走也还差不多。可铁路部门也未免太认真了,八点三十分开同八点三十二分开,不是差不多吗?”他一面说,一面慢慢地走回家。心里总不很明白,为什么火车不肯等他两分钟? 用来构成反问句,表示肯定,有强调的意思。例如:红糖白糖,不是差不多吗?

你不是已经去过上海了吗?怎么还要去?

你不是不喜欢那个公司吗?为什么还去那儿工作?

他不是已经说过了吗?何必再问呢?

你这不是分明在骗人吗?我可不帮你。“不是……吗?”练习:1、______________________?怎么又吃这么多?

2、你怎么会在这里? ______________________?

3、你应该早点儿起床, ______________________ ?

4、你怎么又开始抽烟了? ______________________ ?

他既会写又会算,只是总不精细。

表示同时具有两方面的性质或情况,一般连接两个并列的形容词或者动词性成分。例如:

她既漂亮又温柔,没有人不喜欢她。

我们既要肯定成绩,又要看到不足。

她既懂英语,又懂汉语,找起工作来比较容易。

他既饿又冷,实在坚持不下去了。“既……又……”练习:1、______________________,怎么会出这种事呢?

2、我们去学校门口儿的饭店吃饭吧, ___________________。

3、______________________ ,的确是个好学生。

既……又…… (连)

可以连接两个句子,也可以连接两个词。

例:1)她既能跳,又能唱,选她最合适!

2)跟中国人交流,既能提高汉语水平,又能了解中国文化。

练:

1)在大超市买东西,既…… 又……

2)你既…… 又……,结婚以后怎么办啊!

3)南京既…… 又……,就去南京学汉语吧!算(动)计算数量的多少。

例:1)刚才我算错了,我又算了一遍。

2)钱的事情一定要算清楚,“亲兄弟明算账嘛”。笑嘻嘻(形)形容微笑的样子。 笑眯眯 // 笑呵呵 // 笑哈哈赔不是:向人认错;道歉。

例:1)既然你做错了,就应该向(给)他赔(个)不是。

2)是我太没礼貌了,我给你赔个不是吧。撇(动)汉字的笔画,“丿”。

例:1)“千”只比“十”多了一小撇,可是意思却大不一样了。

2)中国俗语说:“这件事八字还没有一撇呢”。猜猜看这是什么意思?搭(动)乘、坐(车、船)

例:1)我决定还是搭火车去广州。

2)他迟到是因为搭错了车,应该坐8路车,他却上了9路。

3)我曾经搭过他的车,他开得太快了,真让人害怕。从容(形)不慌不忙;镇静。

例:1)心里虽然很紧张,可是还是从容地回答了教授的问题。

2)我有两个小时的休息时间,我们可以从从容容地吃一顿饭。白(副)用在动词前,表示动作没有取得应有的效果。

例:1)爸爸的话都白说了,她一句也没

听进去。

2)今天我去王老师家,可他不在家,我白跑了一趟。

3)原来你在图书馆啊,我真是白担心了。部门(名)组成某一整体的部分或单位。

搭配:教育部门 // 文化部门 // 交通部门 // 法律部门未免(副)表示不以为然,“实在不能不说是(怎么样)”的意思,常和“太、过于、有点”连用。

例:1)这么点钱你也不愿意花,未免太小气了吧?

2)你才考了四十几分,未免太让人失望了!

练:

1)……,你未免太懒了。

2)……,未免有点儿夸张了。

3)这件衣服还挺新的,你就打算扔掉,……

4)明明是3600,你却写成了360,你……一面……一面…… 例:

1)一面吃饭,一面看书不是好习惯。

2)中秋夜,全家人坐在一起,一面吃月饼,一面赏月。

比较:“一面……一面……”和“一边……一边……”

1)意思一样,可以换用。

2)“一边……一边……”也可以说“边……边……”。如:边走边说 // 边做边学 // 边唱边跳第二部分课文(4—7段):

(一)读课文后回答问题:

1) 这几段一共介绍了差不多先生的几件事情?哪几件?

2)你觉得差不多先生的想法有道理吗?

3)在你的身边,也有这样的“差不多”先生吗? 有一天,他忽然得了急病,赶快叫家人去请东街的汪医生。那家人急急忙忙地跑去,一时寻不着东街的汪大夫,却把西街牛医王大夫请来了。差不多先生病在床上,知道寻错了人;但病急了,身上痛苦,心里焦急,等不得了,心里想道:“好在王大夫同汪大夫也差不多,让他试试看罢。”于是这位牛医王大夫走近床前,用医牛的法子给差不多先生治病,差不多先生就一命呜呼了。 差不多先生差不多要死的时候,一口气断断续续地说道:“活人同死人也差……差……差不多,……凡事只要……差……差……不多……就……好了,……何……何……必……太……太认真呢?“他说完了这句格言,方才绝气了。 ??? 他死后,大家都很称赞差不多先生样样事情看得破,想得通;大家都说他一生不肯认真,不肯算帐,不肯计较,真是一位有德行的人。于是大家给他取个死后的法号,叫他做圆通大师。 他的名誉越传越远,越久越大。无数无数的人都学他的榜样。于是人人都成了一个差不多先生。——然而中国从此就成为一个懒人国了。 一时(名/副)短时间;临时。(名)

例:1)这种事不急在一时,要慢慢来。

2)困难是一时的,别放弃希望。

(副)

1)她一时着急,就拿错了包。

2)小方一时生气,把他的衣服扔在地上。

3)他的名字,我一时想不起来。

注意:

(1)“一时”用于形容词前,后面有使主语遭受不良后果的句子。

(2)“一时”用在表示否定或消极意义的动词前。

练:

1)妈妈叫我去超市买白糖,我一时……2)我一时……,你可以借给我看几天吗?

3)他一时生气,……

4)……,我一时不知道该怎么办。

5)那孩子一时顽皮,……焦急 (形)非常着急。 搭配:焦急的样子(目光、旅客)

等得很焦急 // 找得很焦急

焦急地问 // 焦急地寻找

感到焦急 // 焦急得不得了

例:1)运动员们正在焦急地等待着比赛的最后成绩。

2)重要的文件丢了,大家焦急万分。好在(副)表示具有某种有利的条件或情况。

例:1)我有空再来,好在我家离这儿不远。

2)好在有你帮我,不然我真不知道该怎么办。

练:1)自行车突然坏了,好在……

2)钱包丢了,好在……

3)好在你没有告诉她,不然……

4)好在你伤得不重,要不……法号(名)法名。指出家的当僧尼等后由师父另起的名字,与“俗名”相对。名声(名)社会上流传的对某个

人或某个事物的评价。

搭配:好名声 // 坏名声

名声好 // 名声(气)大

名声(气)响

公司的名声 // 他过去的名声

例:1)过去,女人离婚就会有坏名声,这是非常不公平的。

于是(连)连接小句,表示承接关系,暗含因果关系。

例:1)刚来中国时,我只认识她一个朋友,于是常找她聊天。

2)现在电影电视上的女明星都很 瘦,于是很多女生都开始拼命地减肥。从此(副)从说话人所指明的时间起,表示某种情况从某时开始发生或出现。

例:1)他1943年来到中国,从此他就一直住在中国。

2)我们毕业后就分开了,从此再也没有见过他。

练:

1)……,从此我再也不敢乱吃东西了。

2)……,从此以后,过上了幸福的生活。

3)……,我就对中文产生了浓厚的兴趣。第三部分课文(8-11段) (一)回答问题:

1)差不多先生为什么会死?

2)差不多先生的名言是什么?

3)大家认为差不多先生是个什么样的人?课文中的重点:

1.(课文)他得了急病,要马上找医生,等不得了。

可能补语:动词+不 + 趋向/结果补语

动词+得 + 趋向/结果补语

例:1)他又长高了,这件衣服可能穿不下了。

2)十年不见,我已经认不出你了。

3)南京的变化太大了,好多地方我都找不到了。看得开 // 看不开

想得通 // 想不通

例:1))遇到不开心的事情,要看开一点,

想通一点,就不会太难过了。

2)我一直想不通,她为什么不愿意出国留学呢?修辞手法——反语 反语是指故意使用与本来意思相反的词语或句子去表达本意,一般是把“不好的东西”说成“好的”,形成讽刺,更加强烈地表达自己的意思。

例:1))给我这么多工作,你对我真好啊!

2)把别人的作文抄一遍交给老师,他可真聪明! 思考 :

请用简洁的语言概括出来。 有人说作者为差不多先生写传是崇拜差不多先生、赞美差不多先生,你同意他的观点吗?你认为作者对他所刻画的差不多先生持什么样的情感态度?作者向我们揭示了一种怎样的社会现象?请品读课文 1、2段和11、12段 ,分析阐述你的观点。

?文章主旨 本文借差不多先生一生凡事敷衍了事、不肯认真,结果以悲剧收场的故事,指出这种行事态度正是中国积弱的病根,期望国人警惕觉悟,革除陋习。行文思路 本文是一篇传记体裁的寓言。文章首先介绍差不多先生,并说他是“中国全国人的代表”;其次以发生在他身上的几件事,来叙述差不多先生的个性和思想;最后写差不多先生的行为思想影响深远,以此为讽刺。差不多先生实际上并无其人,作者主要是借用这个虚构人物的言行,针砭国人做事不肯认真、敷衍苟且的通病,以期望国人能知所警惕和改正。 探究作者写作意图的一般方法:

①诵读揣摩作者的情感倾向。

②抓议论句。

③抓开头或结尾。

拓展延伸

在现实生活中,在我们的生活周围甚至自己身上,你是否偶尔或经常将差不多先生的名字挂在口头呢?是否也有这位“差不多”先生的影子呢?让我们来找找身边的“小差不多先生”。对此,有什么要告诫的话吗?

胡适(1891.12.17—1962.2.24)汉族,安徽绩溪(今安徽绩溪上庄村)人。现代著名学者、诗人、历史学家、文学家,哲学家。他还获得三十五个“博士学位”。胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。曾任北京大学教授及校长、驻美大使、中央研究院院长。毕生提倡白话文学,阐述宣扬科学文明,是中国自由主义的先驱。对我国近代学术思想影响很大。 作者简介关于传记文学 传记:是一种用来记载人物生平事迹的文章体裁。一般由别人代为记述的,叫做“他传”,也有自述生平的,叫做“自传”。

传记的特点: (1)开头一般都要写人物的姓名、字、号、籍贯、家庭状况,以及诞生的年、月等。

(2)一般采用叙述和说明的表达方式。但在叙述人物事迹和思想发展的过程中,可适当加以议论、描写和抒情,以增强作品的生动性。

(3)叙述时以时间为顺序,或按人物的事迹,或依照其行迹,将人物的一生分为几个时期来写。

(4)无论写哪一类传记,都应该注意搜集和掌握人物的 历史资料,以事实为根据。 差不多先生传 你知道中国最有名的人是谁?提起此人,人人都知道。他姓差名不多,各省各县各村都有叫这个名字的。你一定见过他,一定听别人谈起过他。差不多先生的名字,天天挂在大家的嘴上,因为他是很多人的代表。

差不多先生的相貌和你我都差不多。他有一双眼睛,但看得不很清楚;他有两只耳朵,但听得不很分明;有鼻子和嘴,但他对于气味和口味都不很讲究;他的脑袋也不小,但他的记性却不很好。

他常常说:“凡事只要差不多就好了,何必太精细呢?”生词 1.差不多

(形)相差很少;相近。

例:这两种颜色差不多。

姐妹两个长得差不多。

两个汉语班的水平差不多。

(副)表示接近;几乎。

例:我们差不多把所有的地方都找遍了,还是没找到他的钱包。

快走,火车差不多要进站了。

他走了差不多五里山路。代表(名)受委托代替个人、团体或政府办事或表达意见的人。

例:他自信、活泼、有很多新鲜的想法,他就是现在很多年轻人的代表。分明 (形)清楚。

黑白分明 //是非分明 //爱憎分明 //态度分明 //公私分明

例:远处传来了一阵歌声,可是歌词听不太分明。

(副)明明;显然

例:你不告诉我文件的内容,分明是不相信我。讲究 (形)讲求重视

对……很讲究

例:1)她对居住环境很讲究,要求整洁安静、交通方便。

2)虽然他是个富有的人,可是他对衣食住行一点儿也不讲究。(动)讲求重视 搭配:讲究穿着 // 讲究卫生 // 讲究实惠

例:我讲究品牌,总是花很多钱去买一件东西;妈妈讲究实惠,总是花一点儿钱去买很多东西。

练:

1)他对吃很讲究,……

2)我们国家的菜讲究的是……

3)我对……不太讲究,但是对……很讲究。记性 (名)记忆力。

记性好 // 没记性凡(副)一切;所有。表示在某个范围内没有任何例外,多用于书面。

凡……都/没有不/就……

例:

1)凡事都要经过考虑再做决定。

2)凡(是)来过这个地方的人,没有不爱上这里美丽的风景的。

3)凡(是)做错了事情,就应该受到批评。

练:

1)凡事只要……就能做好。

2)她是音乐天才,凡(是)听过一遍的歌,她都……

3)凡(是)你给我的礼物,我没有不……

4)他是我最喜欢的作家,凡是…… 我全部都……何必(副)意思是“为什么一定要……”。表示说话人认为某种事情或行为是没有必要的,一般用于反问句。

例:1)你打个电话给我就行了,何必自己跑一趟呢。

2)老朋友了,何必为这点小事生气呢?练: 1)路又不是很远,……?

2)……,何必花钱买呢?

3)这次比赛其实并不重要,你们何必……?练习:1、你不是已经买辞典了吗?为什么要再买呢?2、他的家并不贫困,不用去打工。3、那里不冷,不用带那么多衣服。4、这个道理很简单,为什么一定要向他解释呢?你不是已经买辞典了吗?何必再买呢?他的家并不贫困,何必去打工呢?那里不冷,何必带那么多衣服呢?这个道理很简单,何必向他解释呢?精细(形)物品精密细致;人精明细心。

例:1)这件工艺品十分精细。

2)她每个问题都会反复考虑,做事非常精细。第一部分的课文(1-3段)

一、读课文后回答下列问题:

1)中国最有名的人是谁?

2)为什么差不多先生的名字天天挂在大家的嘴上?

3)差不多先生相貌如何?

4)差不多先生最常说的一句话是什么?二、课文中的重点:(一)修辞手法

人们在运用语言传递信息、表达感情的过程中,追求最佳表达效果的语言一种方式。

1)她很漂亮。

2)她长得好像仙女一样。(比喻)

3)她的相貌可以说是沉鱼落雁、闭月羞花。(夸张)

4)你是春天的雨水;你是夏天的微风;你是秋天的薄雾;你是冬天的阳光。(排比)(二)修辞手法——“设问” 5)这个时候应该怎么办呢?中国人说:“世上无难事,只怕有心人”,只要你肯努力,没有克服不了的困难。(设问)

解释:在说话或写文章时,虽然心中早有答案,却故意问一个问题,然后由作者自己回答;设问的作用是引人注意,让人思考。

练:请你找出1-3段中的设问句 (三)修辞手法——排比 排比是由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关,语气一致的短语或句子排列在一起,用来加强语势、强调内容、加重感情的修辞方法。

练:

(1)请你找出1-3段中的排比句

(2)完成排比句:

1)我不会忘记可爱的同学们;我也不会忘记……;我更不会忘记……。在中国学习生活的日子一直都在我的心中。

2)幸福是什么?幸福是……;是……;是……。

3)我从小就梦想着……;梦想着……;梦想着……。但这些梦想都还没有实现。 他小的时候,他妈妈叫他去买红糖,他买了白糖回来。他妈骂他,他摇摇头说道:“红糖白糖,不是差不多吗?”

他上学的时候,有一次老师问他:“古城西安在哪一个省?”他说在山西。老师说:“错了,是陕西,不是山西。”他回答:“山西同陕西不是差不多吗?”

后来,他在银行里工作,他既会写又会算,只是总不精细。“十”字常常写成“千”字, “千”字常常写成“十”字,经理生气了,常常骂他。而他只是笑嘻嘻地赔不是道:“‘千’字比‘十’字只多了一小撇,不是差不多吗?”

有一天,他为了一件要紧的事情,要搭火车到上海去。他从从容容地走到火车站,迟了两分钟,火车已经开走了。他白瞪着眼,望着远去的火车,摇摇头道:“只好明天再走了,今天走同明天走也还差不多。可铁路部门也未免太认真了,八点三十分开同八点三十二分开,不是差不多吗?”他一面说,一面慢慢地走回家。心里总不很明白,为什么火车不肯等他两分钟? 用来构成反问句,表示肯定,有强调的意思。例如:红糖白糖,不是差不多吗?

你不是已经去过上海了吗?怎么还要去?

你不是不喜欢那个公司吗?为什么还去那儿工作?

他不是已经说过了吗?何必再问呢?

你这不是分明在骗人吗?我可不帮你。“不是……吗?”练习:1、______________________?怎么又吃这么多?

2、你怎么会在这里? ______________________?

3、你应该早点儿起床, ______________________ ?

4、你怎么又开始抽烟了? ______________________ ?

他既会写又会算,只是总不精细。

表示同时具有两方面的性质或情况,一般连接两个并列的形容词或者动词性成分。例如:

她既漂亮又温柔,没有人不喜欢她。

我们既要肯定成绩,又要看到不足。

她既懂英语,又懂汉语,找起工作来比较容易。

他既饿又冷,实在坚持不下去了。“既……又……”练习:1、______________________,怎么会出这种事呢?

2、我们去学校门口儿的饭店吃饭吧, ___________________。

3、______________________ ,的确是个好学生。

既……又…… (连)

可以连接两个句子,也可以连接两个词。

例:1)她既能跳,又能唱,选她最合适!

2)跟中国人交流,既能提高汉语水平,又能了解中国文化。

练:

1)在大超市买东西,既…… 又……

2)你既…… 又……,结婚以后怎么办啊!

3)南京既…… 又……,就去南京学汉语吧!算(动)计算数量的多少。

例:1)刚才我算错了,我又算了一遍。

2)钱的事情一定要算清楚,“亲兄弟明算账嘛”。笑嘻嘻(形)形容微笑的样子。 笑眯眯 // 笑呵呵 // 笑哈哈赔不是:向人认错;道歉。

例:1)既然你做错了,就应该向(给)他赔(个)不是。

2)是我太没礼貌了,我给你赔个不是吧。撇(动)汉字的笔画,“丿”。

例:1)“千”只比“十”多了一小撇,可是意思却大不一样了。

2)中国俗语说:“这件事八字还没有一撇呢”。猜猜看这是什么意思?搭(动)乘、坐(车、船)

例:1)我决定还是搭火车去广州。

2)他迟到是因为搭错了车,应该坐8路车,他却上了9路。

3)我曾经搭过他的车,他开得太快了,真让人害怕。从容(形)不慌不忙;镇静。

例:1)心里虽然很紧张,可是还是从容地回答了教授的问题。

2)我有两个小时的休息时间,我们可以从从容容地吃一顿饭。白(副)用在动词前,表示动作没有取得应有的效果。

例:1)爸爸的话都白说了,她一句也没

听进去。

2)今天我去王老师家,可他不在家,我白跑了一趟。

3)原来你在图书馆啊,我真是白担心了。部门(名)组成某一整体的部分或单位。

搭配:教育部门 // 文化部门 // 交通部门 // 法律部门未免(副)表示不以为然,“实在不能不说是(怎么样)”的意思,常和“太、过于、有点”连用。

例:1)这么点钱你也不愿意花,未免太小气了吧?

2)你才考了四十几分,未免太让人失望了!

练:

1)……,你未免太懒了。

2)……,未免有点儿夸张了。

3)这件衣服还挺新的,你就打算扔掉,……

4)明明是3600,你却写成了360,你……一面……一面…… 例:

1)一面吃饭,一面看书不是好习惯。

2)中秋夜,全家人坐在一起,一面吃月饼,一面赏月。

比较:“一面……一面……”和“一边……一边……”

1)意思一样,可以换用。

2)“一边……一边……”也可以说“边……边……”。如:边走边说 // 边做边学 // 边唱边跳第二部分课文(4—7段):

(一)读课文后回答问题:

1) 这几段一共介绍了差不多先生的几件事情?哪几件?

2)你觉得差不多先生的想法有道理吗?

3)在你的身边,也有这样的“差不多”先生吗? 有一天,他忽然得了急病,赶快叫家人去请东街的汪医生。那家人急急忙忙地跑去,一时寻不着东街的汪大夫,却把西街牛医王大夫请来了。差不多先生病在床上,知道寻错了人;但病急了,身上痛苦,心里焦急,等不得了,心里想道:“好在王大夫同汪大夫也差不多,让他试试看罢。”于是这位牛医王大夫走近床前,用医牛的法子给差不多先生治病,差不多先生就一命呜呼了。 差不多先生差不多要死的时候,一口气断断续续地说道:“活人同死人也差……差……差不多,……凡事只要……差……差……不多……就……好了,……何……何……必……太……太认真呢?“他说完了这句格言,方才绝气了。 ??? 他死后,大家都很称赞差不多先生样样事情看得破,想得通;大家都说他一生不肯认真,不肯算帐,不肯计较,真是一位有德行的人。于是大家给他取个死后的法号,叫他做圆通大师。 他的名誉越传越远,越久越大。无数无数的人都学他的榜样。于是人人都成了一个差不多先生。——然而中国从此就成为一个懒人国了。 一时(名/副)短时间;临时。(名)

例:1)这种事不急在一时,要慢慢来。

2)困难是一时的,别放弃希望。

(副)

1)她一时着急,就拿错了包。

2)小方一时生气,把他的衣服扔在地上。

3)他的名字,我一时想不起来。

注意:

(1)“一时”用于形容词前,后面有使主语遭受不良后果的句子。

(2)“一时”用在表示否定或消极意义的动词前。

练:

1)妈妈叫我去超市买白糖,我一时……2)我一时……,你可以借给我看几天吗?

3)他一时生气,……

4)……,我一时不知道该怎么办。

5)那孩子一时顽皮,……焦急 (形)非常着急。 搭配:焦急的样子(目光、旅客)

等得很焦急 // 找得很焦急

焦急地问 // 焦急地寻找

感到焦急 // 焦急得不得了

例:1)运动员们正在焦急地等待着比赛的最后成绩。

2)重要的文件丢了,大家焦急万分。好在(副)表示具有某种有利的条件或情况。

例:1)我有空再来,好在我家离这儿不远。

2)好在有你帮我,不然我真不知道该怎么办。

练:1)自行车突然坏了,好在……

2)钱包丢了,好在……

3)好在你没有告诉她,不然……

4)好在你伤得不重,要不……法号(名)法名。指出家的当僧尼等后由师父另起的名字,与“俗名”相对。名声(名)社会上流传的对某个

人或某个事物的评价。

搭配:好名声 // 坏名声

名声好 // 名声(气)大

名声(气)响

公司的名声 // 他过去的名声

例:1)过去,女人离婚就会有坏名声,这是非常不公平的。

于是(连)连接小句,表示承接关系,暗含因果关系。

例:1)刚来中国时,我只认识她一个朋友,于是常找她聊天。

2)现在电影电视上的女明星都很 瘦,于是很多女生都开始拼命地减肥。从此(副)从说话人所指明的时间起,表示某种情况从某时开始发生或出现。

例:1)他1943年来到中国,从此他就一直住在中国。

2)我们毕业后就分开了,从此再也没有见过他。

练:

1)……,从此我再也不敢乱吃东西了。

2)……,从此以后,过上了幸福的生活。

3)……,我就对中文产生了浓厚的兴趣。第三部分课文(8-11段) (一)回答问题:

1)差不多先生为什么会死?

2)差不多先生的名言是什么?

3)大家认为差不多先生是个什么样的人?课文中的重点:

1.(课文)他得了急病,要马上找医生,等不得了。

可能补语:动词+不 + 趋向/结果补语

动词+得 + 趋向/结果补语

例:1)他又长高了,这件衣服可能穿不下了。

2)十年不见,我已经认不出你了。

3)南京的变化太大了,好多地方我都找不到了。看得开 // 看不开

想得通 // 想不通

例:1))遇到不开心的事情,要看开一点,

想通一点,就不会太难过了。

2)我一直想不通,她为什么不愿意出国留学呢?修辞手法——反语 反语是指故意使用与本来意思相反的词语或句子去表达本意,一般是把“不好的东西”说成“好的”,形成讽刺,更加强烈地表达自己的意思。

例:1))给我这么多工作,你对我真好啊!

2)把别人的作文抄一遍交给老师,他可真聪明! 思考 :

请用简洁的语言概括出来。 有人说作者为差不多先生写传是崇拜差不多先生、赞美差不多先生,你同意他的观点吗?你认为作者对他所刻画的差不多先生持什么样的情感态度?作者向我们揭示了一种怎样的社会现象?请品读课文 1、2段和11、12段 ,分析阐述你的观点。

?文章主旨 本文借差不多先生一生凡事敷衍了事、不肯认真,结果以悲剧收场的故事,指出这种行事态度正是中国积弱的病根,期望国人警惕觉悟,革除陋习。行文思路 本文是一篇传记体裁的寓言。文章首先介绍差不多先生,并说他是“中国全国人的代表”;其次以发生在他身上的几件事,来叙述差不多先生的个性和思想;最后写差不多先生的行为思想影响深远,以此为讽刺。差不多先生实际上并无其人,作者主要是借用这个虚构人物的言行,针砭国人做事不肯认真、敷衍苟且的通病,以期望国人能知所警惕和改正。 探究作者写作意图的一般方法:

①诵读揣摩作者的情感倾向。

②抓议论句。

③抓开头或结尾。

拓展延伸

在现实生活中,在我们的生活周围甚至自己身上,你是否偶尔或经常将差不多先生的名字挂在口头呢?是否也有这位“差不多”先生的影子呢?让我们来找找身边的“小差不多先生”。对此,有什么要告诫的话吗?

同课章节目录

- 第一单元 文化生活

- 1 苏州园林

- 2 周庄水韵

- 3 短文两篇

- 4 文化眼光

- 第二单元 爱情如歌

- 5 给女儿的信

- 6 *西花厅的海棠花又开了

- 7 致橡树

- 8 贤人的礼物

- 第三单元 走近鲁迅

- 9 风筝

- 10 故乡

- 11 孔乙己

- 12 *诗两首

- 13 *有的人

- 第四单元 步入书林

- 14 《安徒生童话》前记

- 15 《真话记》后记

- 16 《繁星》《春水》内容提要

- 17 *文中有“画”

- 18 *《窗》的艺术辩证法

- 第五单元 讲坛回响

- 19 纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 20 最后一次的讲演

- 21 *敬业与乐业

- 22 *在萧红墓前的五分钟演讲

- 第六单元 世间百态

- 23 差不多先生传

- 24 劳山道士

- 25 *竞选州长

- 第七单元 忧乐天下

- 26 岳阳楼记

- 27 醉翁亭记

- 28 诗二首

- 第八单元 明清小说选读

- 29 煮酒论英雄

- 30 武松打虎

- 31 *范进中举