数学:2-3《从速度的倍数到数乘向量》教案(北师大版必修4)

文档属性

| 名称 | 数学:2-3《从速度的倍数到数乘向量》教案(北师大版必修4) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 66.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2-3从速度的倍数到数乘向量

一、教学目标:

1.知识与技能

(1)要求学生掌握实数与向量积的定义及几何意义.

(2)了解数乘运算的运算律,理解向量共线的充要条件。

(3)要求学生掌握平面向量的基本定理,能用两个不共线向量表示一个向量;或一个向量分解为两个向量。

(4)通过练习使学生对实数与积,两个向量共线的充要条件,平面向量的基本定理有更深刻的理解,并能用来解决一些简单的几何问题。

2.过程与方法:

教材利用同学们熟悉的物理知识引出实数与向量的积(强调:1.“模”与“方向”两点) 2.三个运算定律(结合律,第一分配律,第二分配律)),在此基础上得到数乘运算的几何意义;通过正交分解得到平面向量基本定理(定理的本身及其实质)。为了帮助学生消化和巩固相应的知识,教材设置了几个例题;通过讲解例题,指导发现知识结论,培养学生抽象概括能力和逻辑思维能力.

3.情感态度价值观

通过本节内容的学习,使同学们对实数与向量积以及平面向量基本定理有了较深的认识,让学生理解和领悟知识将各学科有机的联系起来了,这样有助于激发学生学习数学的兴趣和积极性,有助于培养学生的发散思维和勇于创新的精神.

二.教学重、难点

重点: 1. 实数与向量积的定义及几何意义.

2.平面内任一向量都可以用两个不共线非零向量表示

难点: 1. 实数与向量积的几何意义的理解.

2. 平面向量基本定理的理解.

三.学法与教学用具

学法:(1)自主性学习+探究式学习法:

(2)反馈练习法:以练习来检验知识的应用情况,找出未掌握的内容及其存在的差距.

教学用具:电脑、投影机.

四.教学设想

【探究新知】

1.思考: (引入新课)已知非零向量 作出++和()+()+()

==++=3

==()+()+()=3

讨论:① 3与方向相同且|3|=3||

② 3与方向相反且|3|=3||

2.从而提出课题:实数与向量的积;实数λ与向量的积,记作:λ

定义:实数λ与向量的积是一个向量,记作:λ

①|λ|=|λ|||

②λ>0时λ与方向相同;λ<0时λ与方向相反;λ=0时λ=(请学生自己解释其几何意义)

[展示投影]例题讲评(学生先做,学生评,教师提示或适当补充)

例1.(见P96例1)略

[展示投影]

思考:根据几何意义,你能否验证下列实数与向量的积的是否满足下列运算定律(证明的过程可根据学生的实际水平决定)

结合律:λ(μ)=(λμ) ①

第一分配律:(λ+μ)=λ+μ ②

第二分配律:λ(+)=λ+λ ③

结合律证明:

如果λ=0,μ=0,=至少有一个成立,则①式成立

如果λ0,μ0,有:|λ(μ)|=|λ||μ|=|λ||μ|||

|(λμ)|=|λμ|| |=|λ||μ|||

∴|λ(μ)|=|(λμ)|

如果λ、μ同号,则①式两端向量的方向都与同向;

如果λ、μ异号,则①式两端向量的方向都与反向。

从而λ(μ)=(λμ)

第一分配律证明:

如果λ=0,μ=0,=至少有一个成立,则②式显然成立

如果λ0,μ0,

当λ、μ同号时,则λ和μ同向,

∴|(λ+μ)|=|λ+μ|||=(|λ|+|μ|)||

|λ+μ|=|λ|+|μ|=|λ|||+|μ|||=(|λ|+|μ|)||

∵λ、μ同号 ∴②两边向量方向都与同向

即:|(λ+μ)|=|λ+μ|

当λ、μ异号,当λ>μ时 ②两边向量的方向都与λ同向

当λ<μ时 ②两边向量的方向都与μ同向

还可证:|(λ+μ)|=|λ+μ|

∴②式成立

第二分配律证明:

如果=,=中至少有一个成立,或λ=0,λ=1则③式显然成立

当,且λ0,λ1时

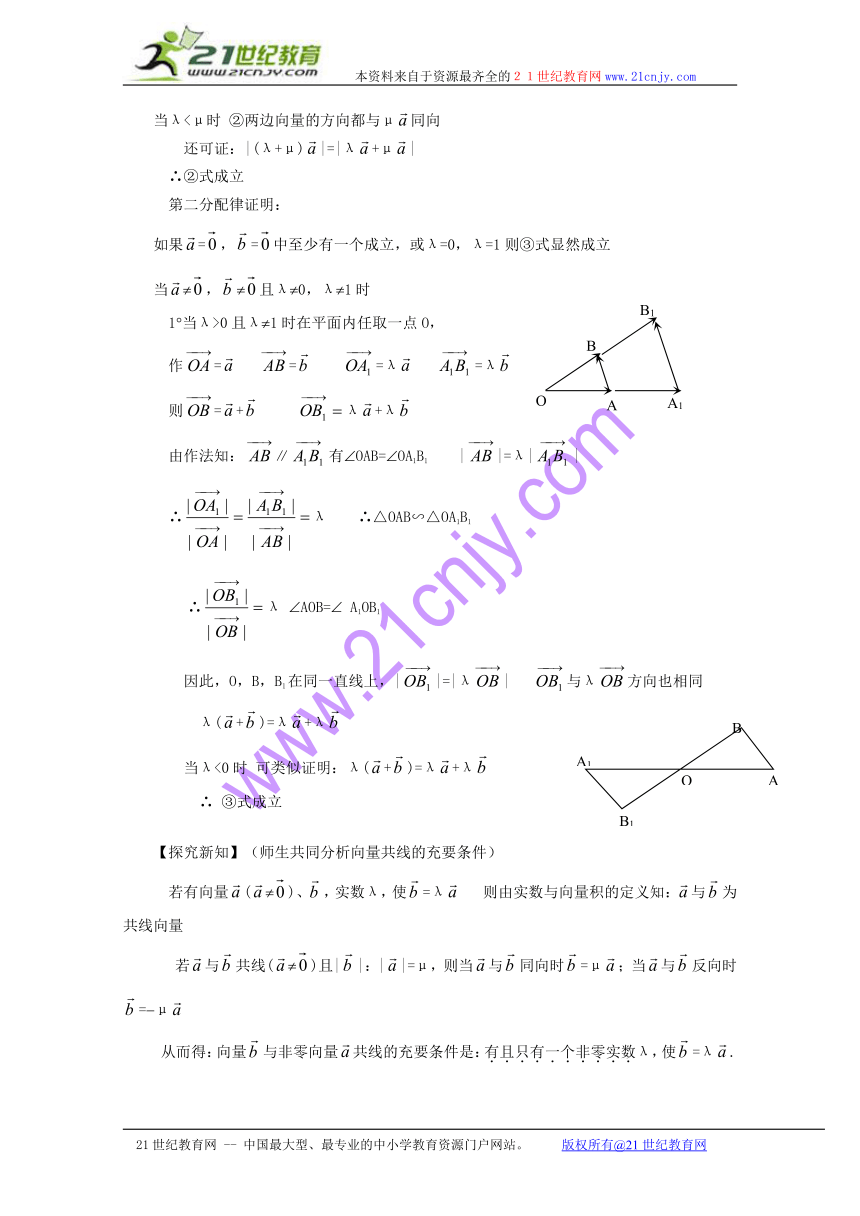

1当λ>0且λ1时在平面内任取一点O,

作= = =λ =λ

则=+ λ+λ

由作法知:∥有OAB=OA1B1 ||=λ||

∴λ ∴△OAB∽△OA1B1

∴λ AOB= A1OB1

因此,O,B,B1在同一直线上,||=|λ| 与λ方向也相同

λ(+)=λ+λ

当λ<0时 可类似证明:λ(+)=λ+λ

∴ ③式成立

【探究新知】(师生共同分析向量共线的充要条件)

若有向量()、,实数λ,使=λ 则由实数与向量积的定义知:与为共线向量

若与共线()且||:||=μ,则当与同向时=μ;当与反向时=μ

从而得:向量与非零向量共线的充要条件是:有且只有一个非零实数λ,使=λ.

[展示投影]例题讲评(师生共同分析,学生动手做)

例2.

例3.如图:,不共线,P点在AB上,求证:存在实数

使

(证明过程与P97例3完全类似;略)

思考:由本例你想到了什么?(用向量证明三点共线)

【巩固深化,加强基础】

1.见P85练习1、2、3、4题.

2.如例3图,,不共线,=t (tR)用,表示.

【探究新知、展示投影】

1.思考:

①.是不是每一个向量都可以分解成两个不共线向量?且分解是唯一?

②.对于平面上两个不共线向量,是不是平面上的所有向量都可以用它们来表示?

2.教师引导学生分析

设,是不共线向量,是平面内任一向量

= =λ1 ==+=λ1+λ2

= =λ2

得平面向量基本定理:如果,是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平面内的任一向量,有且只有一对实数λ1,λ2使=λ1+λ2.

[注意几个问题]:

① 、必须不共线,且它是这一平面内所有向量的一组基底.

② 这个定理也叫共面向量定理.

③λ1,λ2是被,,唯一确定的数量.

④同一平面内任一向量都可以表示为两个不共线向量的线性组合.

[展示投影]例题讲评(教师可从中选择几个例题让学生先做,学生评讲,教师提示或适当补充;)

例4.1kg的重物在两根细绳的支持下,处于平衡状态(如图),已知两细绳与水平线分别成30, 60角,问两细绳各受到多大的力?

解:将重力在两根细绳方向上分解,两细绳间夹角为90

=1 (kg) P1OP=60 P2OP=30

∴=cos60=1 =0.5 (kg)

=cos30=1 =0.87 (kg)

即两根细绳上承受的拉力分别为0.5 kg和0.87 kg

例5.如图 ABCD的两条对角线交于点M,且=,=,

用,表示,,和

解:在 ABCD中

∵=+=+

==

∴==(+)=

==()= ==+

===+

例6. 如图,在△ABC中,=, =,AD为边BC的中线,G为△ABC的重心,求向量

解法1:∵=, = 则==

∴=+=+而=

∴=+

解法2:过G作BC的平行线,交AB、AC于E、F

∵△AEF∽△ABC ∴ ==

== == ∴=+=+

例7.设,是两个不共线向量,已知=2+k, =+3, =2, 若三点A, B, D共线,求k的值.

解:==(2)(+3)=4

∵A, B, D共线 ∴,共线 ∴存在λ使=λ

即2+k=λ(4) ∴ ∴k=8

【巩固深化,发展思维】

1.在 ABCD中,设对角线=,=试用, 表示,

2.已知 ABCD的两条对角线AC与BD交于E,O是任意一点,

求证:+++=4.

3.见P85练习1、2题.

[学习小结](学生总结,其它学生补充)

①数乘向量的几何意义理解.

②向量与非零向量共线的条件是:有且只有一个非零实数λ,使=λ.

③平面向量基本定理的理解及注意的问题.

五、评价设计

1.作业:

2.(备选题)如图,已知梯形ABCD中,AB∥CD且AB=2CD,M, N分别是DC, AB中点,设=, =,试以, 为基底表示, ,

解:== 连ND 则DC╩ND

∴===

又∵==

∴===

=(+)=

3.体会向量在平面几何中的应用.

六、课后反思:

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

B

A

O

C

P

Q

M

N

O

A

B

B1

A1

A

O

B

B1

A1

P

B

A

O

O

N

B

MM

CM

P1

P

P2

30

60

D

M

A

BM

CM

a

b

D

A

BM

CM

a

b

D

A

EM

CM

a

b

BM

FM

GM

O

D

A

MM

CM

BM

NM

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2-3从速度的倍数到数乘向量

一、教学目标:

1.知识与技能

(1)要求学生掌握实数与向量积的定义及几何意义.

(2)了解数乘运算的运算律,理解向量共线的充要条件。

(3)要求学生掌握平面向量的基本定理,能用两个不共线向量表示一个向量;或一个向量分解为两个向量。

(4)通过练习使学生对实数与积,两个向量共线的充要条件,平面向量的基本定理有更深刻的理解,并能用来解决一些简单的几何问题。

2.过程与方法:

教材利用同学们熟悉的物理知识引出实数与向量的积(强调:1.“模”与“方向”两点) 2.三个运算定律(结合律,第一分配律,第二分配律)),在此基础上得到数乘运算的几何意义;通过正交分解得到平面向量基本定理(定理的本身及其实质)。为了帮助学生消化和巩固相应的知识,教材设置了几个例题;通过讲解例题,指导发现知识结论,培养学生抽象概括能力和逻辑思维能力.

3.情感态度价值观

通过本节内容的学习,使同学们对实数与向量积以及平面向量基本定理有了较深的认识,让学生理解和领悟知识将各学科有机的联系起来了,这样有助于激发学生学习数学的兴趣和积极性,有助于培养学生的发散思维和勇于创新的精神.

二.教学重、难点

重点: 1. 实数与向量积的定义及几何意义.

2.平面内任一向量都可以用两个不共线非零向量表示

难点: 1. 实数与向量积的几何意义的理解.

2. 平面向量基本定理的理解.

三.学法与教学用具

学法:(1)自主性学习+探究式学习法:

(2)反馈练习法:以练习来检验知识的应用情况,找出未掌握的内容及其存在的差距.

教学用具:电脑、投影机.

四.教学设想

【探究新知】

1.思考: (引入新课)已知非零向量 作出++和()+()+()

==++=3

==()+()+()=3

讨论:① 3与方向相同且|3|=3||

② 3与方向相反且|3|=3||

2.从而提出课题:实数与向量的积;实数λ与向量的积,记作:λ

定义:实数λ与向量的积是一个向量,记作:λ

①|λ|=|λ|||

②λ>0时λ与方向相同;λ<0时λ与方向相反;λ=0时λ=(请学生自己解释其几何意义)

[展示投影]例题讲评(学生先做,学生评,教师提示或适当补充)

例1.(见P96例1)略

[展示投影]

思考:根据几何意义,你能否验证下列实数与向量的积的是否满足下列运算定律(证明的过程可根据学生的实际水平决定)

结合律:λ(μ)=(λμ) ①

第一分配律:(λ+μ)=λ+μ ②

第二分配律:λ(+)=λ+λ ③

结合律证明:

如果λ=0,μ=0,=至少有一个成立,则①式成立

如果λ0,μ0,有:|λ(μ)|=|λ||μ|=|λ||μ|||

|(λμ)|=|λμ|| |=|λ||μ|||

∴|λ(μ)|=|(λμ)|

如果λ、μ同号,则①式两端向量的方向都与同向;

如果λ、μ异号,则①式两端向量的方向都与反向。

从而λ(μ)=(λμ)

第一分配律证明:

如果λ=0,μ=0,=至少有一个成立,则②式显然成立

如果λ0,μ0,

当λ、μ同号时,则λ和μ同向,

∴|(λ+μ)|=|λ+μ|||=(|λ|+|μ|)||

|λ+μ|=|λ|+|μ|=|λ|||+|μ|||=(|λ|+|μ|)||

∵λ、μ同号 ∴②两边向量方向都与同向

即:|(λ+μ)|=|λ+μ|

当λ、μ异号,当λ>μ时 ②两边向量的方向都与λ同向

当λ<μ时 ②两边向量的方向都与μ同向

还可证:|(λ+μ)|=|λ+μ|

∴②式成立

第二分配律证明:

如果=,=中至少有一个成立,或λ=0,λ=1则③式显然成立

当,且λ0,λ1时

1当λ>0且λ1时在平面内任取一点O,

作= = =λ =λ

则=+ λ+λ

由作法知:∥有OAB=OA1B1 ||=λ||

∴λ ∴△OAB∽△OA1B1

∴λ AOB= A1OB1

因此,O,B,B1在同一直线上,||=|λ| 与λ方向也相同

λ(+)=λ+λ

当λ<0时 可类似证明:λ(+)=λ+λ

∴ ③式成立

【探究新知】(师生共同分析向量共线的充要条件)

若有向量()、,实数λ,使=λ 则由实数与向量积的定义知:与为共线向量

若与共线()且||:||=μ,则当与同向时=μ;当与反向时=μ

从而得:向量与非零向量共线的充要条件是:有且只有一个非零实数λ,使=λ.

[展示投影]例题讲评(师生共同分析,学生动手做)

例2.

例3.如图:,不共线,P点在AB上,求证:存在实数

使

(证明过程与P97例3完全类似;略)

思考:由本例你想到了什么?(用向量证明三点共线)

【巩固深化,加强基础】

1.见P85练习1、2、3、4题.

2.如例3图,,不共线,=t (tR)用,表示.

【探究新知、展示投影】

1.思考:

①.是不是每一个向量都可以分解成两个不共线向量?且分解是唯一?

②.对于平面上两个不共线向量,是不是平面上的所有向量都可以用它们来表示?

2.教师引导学生分析

设,是不共线向量,是平面内任一向量

= =λ1 ==+=λ1+λ2

= =λ2

得平面向量基本定理:如果,是同一平面内的两个不共线向量,那么对于这一平面内的任一向量,有且只有一对实数λ1,λ2使=λ1+λ2.

[注意几个问题]:

① 、必须不共线,且它是这一平面内所有向量的一组基底.

② 这个定理也叫共面向量定理.

③λ1,λ2是被,,唯一确定的数量.

④同一平面内任一向量都可以表示为两个不共线向量的线性组合.

[展示投影]例题讲评(教师可从中选择几个例题让学生先做,学生评讲,教师提示或适当补充;)

例4.1kg的重物在两根细绳的支持下,处于平衡状态(如图),已知两细绳与水平线分别成30, 60角,问两细绳各受到多大的力?

解:将重力在两根细绳方向上分解,两细绳间夹角为90

=1 (kg) P1OP=60 P2OP=30

∴=cos60=1 =0.5 (kg)

=cos30=1 =0.87 (kg)

即两根细绳上承受的拉力分别为0.5 kg和0.87 kg

例5.如图 ABCD的两条对角线交于点M,且=,=,

用,表示,,和

解:在 ABCD中

∵=+=+

==

∴==(+)=

==()= ==+

===+

例6. 如图,在△ABC中,=, =,AD为边BC的中线,G为△ABC的重心,求向量

解法1:∵=, = 则==

∴=+=+而=

∴=+

解法2:过G作BC的平行线,交AB、AC于E、F

∵△AEF∽△ABC ∴ ==

== == ∴=+=+

例7.设,是两个不共线向量,已知=2+k, =+3, =2, 若三点A, B, D共线,求k的值.

解:==(2)(+3)=4

∵A, B, D共线 ∴,共线 ∴存在λ使=λ

即2+k=λ(4) ∴ ∴k=8

【巩固深化,发展思维】

1.在 ABCD中,设对角线=,=试用, 表示,

2.已知 ABCD的两条对角线AC与BD交于E,O是任意一点,

求证:+++=4.

3.见P85练习1、2题.

[学习小结](学生总结,其它学生补充)

①数乘向量的几何意义理解.

②向量与非零向量共线的条件是:有且只有一个非零实数λ,使=λ.

③平面向量基本定理的理解及注意的问题.

五、评价设计

1.作业:

2.(备选题)如图,已知梯形ABCD中,AB∥CD且AB=2CD,M, N分别是DC, AB中点,设=, =,试以, 为基底表示, ,

解:== 连ND 则DC╩ND

∴===

又∵==

∴===

=(+)=

3.体会向量在平面几何中的应用.

六、课后反思:

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

B

A

O

C

P

Q

M

N

O

A

B

B1

A1

A

O

B

B1

A1

P

B

A

O

O

N

B

MM

CM

P1

P

P2

30

60

D

M

A

BM

CM

a

b

D

A

BM

CM

a

b

D

A

EM

CM

a

b

BM

FM

GM

O

D

A

MM

CM

BM

NM

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网