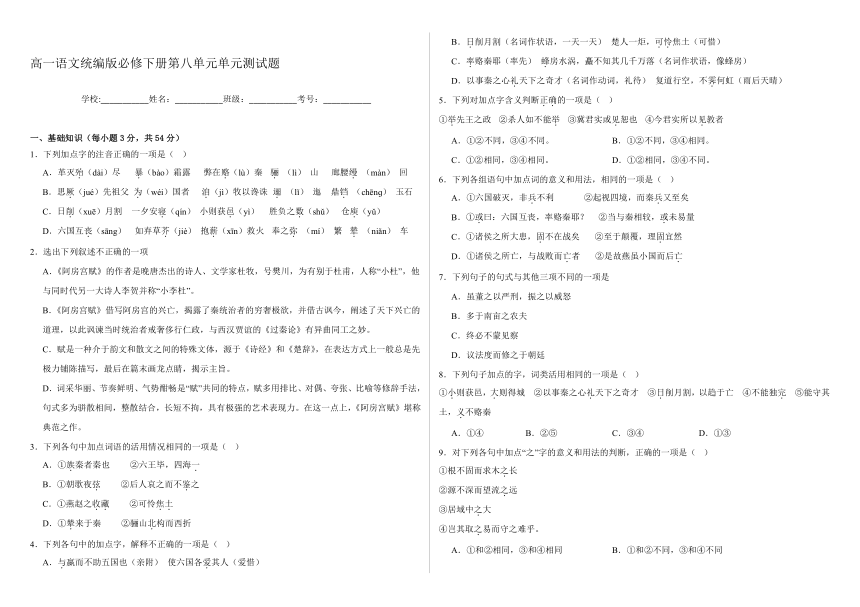

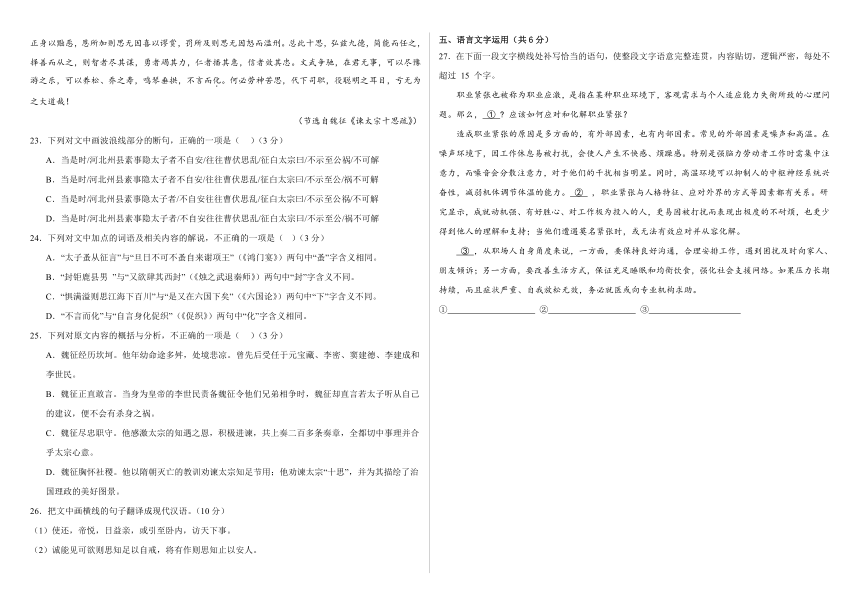

第八单元单元测试题 (含答案)2023—2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 第八单元单元测试题 (含答案)2023—2024学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

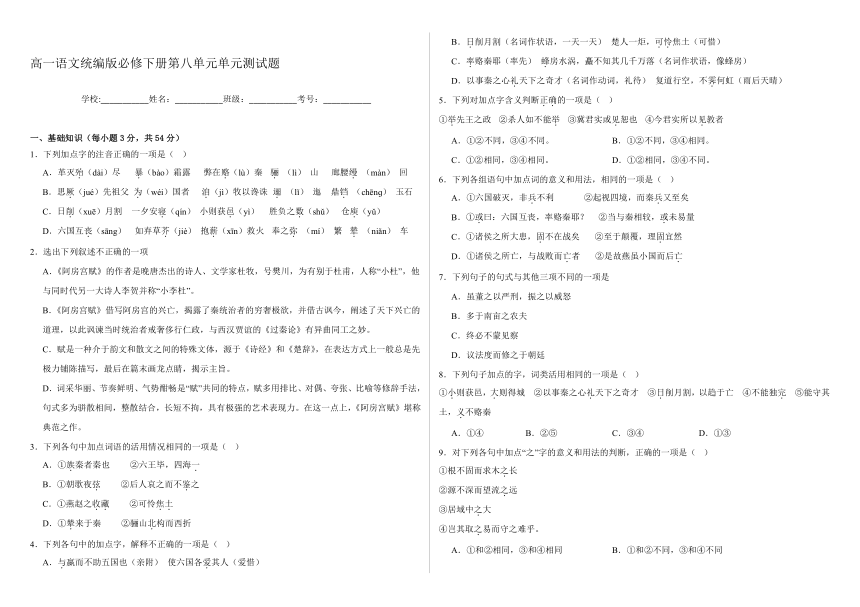

高一语文统编版必修下册第八单元单元测试题

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识(每小题3分,共54分)

1.下列加点字的注音正确的一项是( )

A.革灭殆(dài)尽 暴(bào)霜露 弊在赂(lù)秦 骊 (lì) 山 廊腰缦 (màn) 回

B.思厥(jué)先祖父 为(wéi)国者 洎(jì)牧以谗诛 逦 (lǐ) 迤 鼎铛 (chēnɡ) 玉石

C.日削(xuē)月割 一夕安寝(qín) 小则获邑(yì) 胜负之数(shǔ) 仓庾(yǔ)

D.六国互丧(sāng) 如弃草芥(jiè) 抱薪(xīn)救火 奉之弥 (mí) 繁 辇 (niǎn) 车

2.选出下列叙述不正确的一项

A.《阿房宫赋》的作者是晚唐杰出的诗人、文学家杜牧,号樊川,为有别于杜甫,人称“小杜”,他与同时代另一大诗人李贺并称“小李杜”。

B.《阿房宫赋》借写阿房宫的兴亡,揭露了秦统治者的穷奢极欲,并借古讽今,阐述了天下兴亡的道理,以此讽谏当时统治者戒奢侈行仁政,与西汉贾谊的《过秦论》有异曲同工之妙。

C.赋是一种介于韵文和散文之间的特殊文体,源于《诗经》和《楚辞》,在表达方式上一般总是先极力铺陈描写,最后在篇末画龙点睛,揭示主旨。

D.词采华丽、节奏鲜明、气势酣畅是“赋”共同的特点,赋多用排比、对偶、夸张、比喻等修辞手法,句式多为骈散相间,整散结合,长短不拘,具有极强的艺术表现力。在这一点上,《阿房宫赋》堪称典范之作。

3.下列各句中加点词语的活用情况相同的一项是( )

A.①族秦者秦也 ②六王毕,四海一

B.①朝歌夜弦 ②后人哀之而不鉴之

C.①燕赵之收藏 ②可怜焦土

D.①辇来于秦 ②骊山北构而西折

4.下列各句中的加点字,解释不正确的一项是( )

A.与嬴而不助五国也(亲附) 使六国各爱其人(爱惜)

B.日削月割(名词作状语,一天一天) 楚人一炬,可怜焦土(可惜)

C.率赂秦耶(率先) 蜂房水涡,矗不知其几千万落(名词作状语,像蜂房)

D.以事秦之心礼天下之奇才(名词作动词,礼待) 复道行空,不霁何虹(雨后天晴)

5.下列对加点字含义判断正确的一项是( )

①举先王之政 ②杀人如不能举 ③冀君实或见恕也 ④今君实所以见教者

A.①②不同,③④不同。 B.①②不同,③④相同。

C.①②相同,③④相同。 D.①②相同,③④不同。

6.下列各组语句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.①六国破灭,非兵不利 ②起视四境,而秦兵又至矣

B.①或曰:六国互丧,率赂秦耶? ②当与秦相较,或未易量

C.①诸侯之所大患,固不在战矣 ②至于颠覆,理固宜然

D.①诸侯之所亡,与战败而亡者 ②是故燕虽小国而后亡

7.下列句子的句式与其他三项不同的一项是

A.虽董之以严刑,振之以威怒

B.多于南亩之农夫

C.终必不蒙见察

D.议法度而修之于朝廷

8.下列句子加点的字,词类活用相同的一项是( )

①小则获邑,大则得城 ②以事秦之心礼天下之奇才 ③日削月割,以趋于亡 ④不能独完 ⑤能守其土,义不赂秦

A.①④ B.②⑤ C.③④ D.①③

9.对下列各句中加点“之”字的意义和用法的判断,正确的一项是( )

①根不固而求木之长

②源不深而望流之远

③居域中之大

④岂其取之易而守之难乎。

A.①和②相同,③和④相同 B.①和②不同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同 D.①和②相同,③和④不同

10.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.故略上报,不复一一自辨 B.于反覆不宜卤莽

C.故今具道所以 D.同俗自媚于众为善

11.与“为国者无使为积威之所劫哉”句式相同的一项是( )

A.洎牧以谗诛

B.不赂者以赂者丧

C.赂秦而力亏,破灭之道也

D.赵尝五战于秦,二败而三胜

12.对下列加点字的解释,有误的一项是( )

A.剽掠其人:抢劫、掠夺 六国互丧:交互、相继

B.而望幸焉:有幸 始速祸焉:使……快速

C.使负栋之柱:背负,承担 洎牧以谗诛:及,等到

D.秦人不暇自哀:来不及 为秦人积威之所劫:胁迫,挟持

13.下列各句中加点词的意思,与今义相同的一组是( )

①则胜负之数,存亡之理

②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘

③至于颠覆,理固宜然

④可谓智力孤危

⑤胜负之数,存亡之理

⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

⑦然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

⑧下而从六国破亡之故事

A.①②⑦ B.③④⑤ C.①⑤⑦ D.④⑥⑧

14.下列句子中加点字的意义和用法相同的一项是

A.暴秦之欲无厌 杳不知其所之也

B.以地事秦,犹抱薪救火 举匏尊以相属

C.是故燕虽小国而后亡 其下圣人也亦远矣,而耻学于师

D.赵尝五战于秦 青,取之于蓝而青于蓝

15.对下列句中“以”字的意义,归类正确的一项是( )

①秦以攻取之外 ②以有尺寸之地

③举以予人 ④以地事秦

⑤日削月割,以趋于亡 ⑥洎牧以谗诛

⑦不赂者以赂者丧

A.①②④/③⑤/⑥⑦ B.①⑥⑦/②③/④⑤

C.①⑥⑦/②④/③⑤ D.①④/②⑤/③/⑥⑦

16.下列各组句子中加点词的意思相同的一组是

A.当与秦相较 料大王士卒足以当项王乎

B.始速祸焉 欲速则不达

C.革灭殆尽 知己知彼,百战不殆

D.至丹以荆卿为计 谁为大王为此计者

17.下列句子中加点词的意思与现代汉语相同的一组是( )

①各抱地势,钩心斗角

②一日之内,一宫之间,而气候不齐

③明星荧荧,开妆镜也

④燕赵之收藏,韩魏之经营

⑤独夫之心,日益骄固

⑥用之如泥沙

⑦齐楚之精英

⑧多于市人之言语

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.③⑤⑥⑧ D.②③⑥⑦

18.下列加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A.盘盘焉,囷囷焉 缦立远视,而望幸焉

B.骊山北构而西折 不敢言而敢怒

C.独夫之心,日益骄固 夫大国,难测也

D.多于九土之城郭 青,取之于蓝,而青于蓝

二、名篇名句默写(每空1分,共12分)

19.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》中,总括秦的纷奢是建立在对人民的剥削和掠夺之上的,并且挥霍无度的语句是“ , ”。

(2)《阿房宫赋》中,杜牧指出六国与秦都是自取灭亡,他认为“ ”,则六国能抵御强秦;“ ”,则秦可传递万世。

(3)《阿房宫赋》中将阿房宫的奢华与百姓的生活作了鲜明的对比,揭示了秦始皇的残暴。其中将阿房宫的钉子与百姓的粮食进行对比的两句是“ , ”。

20.根据课文默写古诗文。

(1)苏洵《六国论》评论六国败亡的历史,提出“六国破灭, ,战不善, ”的精辟论点。

(2)《六国论》中苏洵认为“不赂者以赂者丧”是因为: , 。

(3)《六国论》中,苏洵认为,齐国没有贿赂秦国,结果“ ”,原因是“ ”。

三、古代诗歌阅读(共9分)

阅读下面这两首诗,完成下面小题。

与舍弟华藏院忞君亭咏竹(节选)

王安石

人怜直节生来瘦,自许高材老更刚。

曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜。

题李次云窗竹

白居易

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。

千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

21.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.王诗中的“直节”“生来瘦”“老更刚”叙写了竹子的外在形态和内在质地。

B.王诗将蒿藜、松柏与竹进行对比,赞美了竹不怕风吹雨打,也不怕霜雪严寒。

C.白诗前两句交代了竹子的一些用途,强调“不用”“不须”,但没交代缘由。

D.白诗前三句的内容都是为最后一句做铺垫的,“看”字韵味无穷,引人遐思。

22.有评论认为“王诗和白诗表面写竹,其实都是‘言志’的”,请简要分析这两首诗所运用的托物言志手法。(6分)

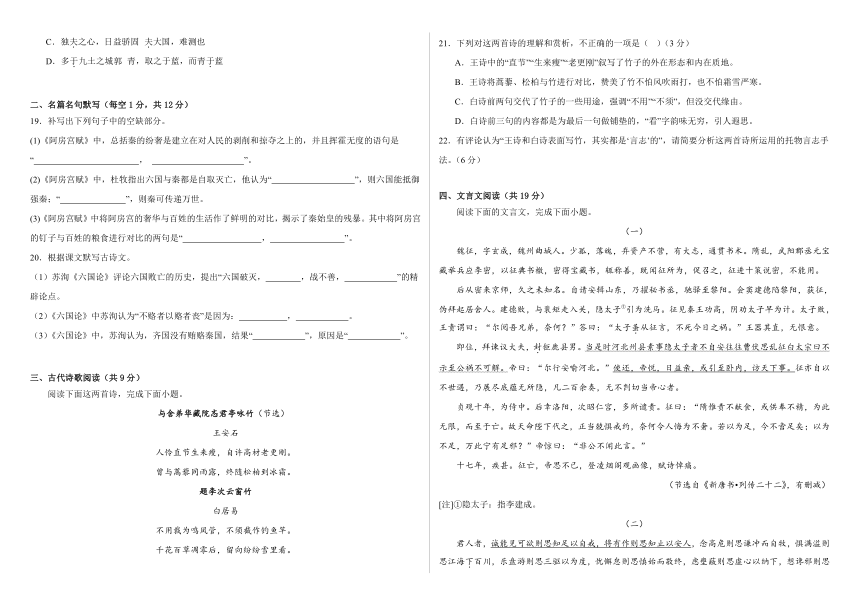

四、文言文阅读(共19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

魏征,字玄成,魏州曲城人。少孤,落魄,弃资产不营,有大志,通贯书术。隋乱,武阳郡丞元宝藏举兵应李密,以征典书檄,密得宝藏书,辄称善,既闻征所为,促召之,征进十策说密,不能用。

后从密来京师,久之未知名。自请安辑山东,乃擢秘书丞,驰驿至黎阳。会窦建德陷黎阳,获征,伪拜起居舍人。建德败,与裴矩走入关,隐太子①引为洗马。征见秦王功高,阴劝太子早为计。太子败,王责谓曰:“尔阋吾兄弟,奈何?”答曰:“太子蚤从征言,不死今日之祸。”王器其直,无恨意。

即位,拜谏议大夫,封钜鹿县男。当是时河北州县素事隐太子者不自安往往曹伏思乱征白太宗曰不示至公祸不可解。帝曰:“尔行安喻河北。”使还,帝悦,日益亲,或引至卧内,访天下事。征亦自以不世遇,乃展尽底蕴无所隐,凡二百余奏,无不剀切当帝心者。

贞观十年,为侍中。后幸洛阳,次昭仁宫,多所谴责。征曰:“隋惟责不献食,或供奉不精,为此无限,而至于亡。故天命陛下代之,正当兢惧戒约,奈何令人悔为不奢。若以为足,今不啻足矣;以为不足,万此宁有足邪?”帝惊曰:“非公不闻此言。”

十七年,疾甚。征亡,帝思不已,登凌烟阁观画像,赋诗悼痛。

(节选自《新唐书 列传二十二》,有删减)

[注]①隐太子:指李建成。

(二)

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

(节选自魏征《谏太宗十思疏》)

23.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.当是时/河北州县素事隐太子者不自安/往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公祸/不可解

B.当是时/河北州县素事隐太子者不自安/往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公/祸不可解

C.当是时/河北州县素事隐太子者/不自安往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公祸/不可解

D.当是时/河北州县素事隐太子者/不自安往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公/祸不可解

24.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“太子蚤从征言”与“旦日不可不蚤自来谢项王”(《鸿门宴》)两句中“蚤”字含义相同。

B.“封钜鹿县男 ”与“又欲肆其西封”(《烛之武退秦师》)两句中“封”字含义不同。

C.“惧满溢则思江海下百川”与“是又在六国下矣”(《六国论》)两句中“下”字含义不同。

D.“不言而化”与“自言身化促织”(《促织》)两句中“化”字含义相同。

25.下列对原文内容的概括与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.魏征经历坎坷。他年幼命途多舛,处境悲凉。曾先后受任于元宝藏、李密、窦建德、李建成和李世民。

B.魏征正直敢言。当身为皇帝的李世民责备魏征令他们兄弟相争时,魏征却直言若太子听从自己的建议,便不会有杀身之祸。

C.魏征尽忠职守。他感激太宗的知遇之恩,积极进谏,共上奏二百多条奏章,全都切中事理并合乎太宗心意。

D.魏征胸怀社稷。他以隋朝灭亡的教训劝谏太宗知足节用;他劝谏太宗“十思”,并为其描绘了治国理政的美好图景。

26.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)使还,帝悦,日益亲,或引至卧内,访天下事。

(2)诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人。

五、语言文字运用(共6分)

27.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个字。

职业紧张也被称为职业应激,是指在某种职业环境下,客观需求与个人适应能力失衡所致的心理问题。那么, ① 应该如何应对和化解职业紧张?

造成职业紧张的原因是多方面的,有外部因素,也有内部因素。常见的外部因素是噪声和高温。在噪声环境下,因工作休息易被打扰,会使人产生不快感、烦躁感。特别是强脑力劳动者工作时需集中注意力,而噪音会分散注意力,对于他们的干扰相当明显。同时,高温环境可以抑制人的中枢神经系统兴奋性,减弱机体调节体温的能力。 ② , 职业紧张与人格特征、应对外界的方式等因素都有关系。研究显示,成就动机强、有好胜心、对工作极为投入的人,更易因被打扰而表现出极度的不耐烦,也更少得到他人的理解和支持;当他们遭遇莫名紧张时,或无法有效应对并从容化解。

③ ,从职场人自身角度来说,一方面,要保持良好沟通,合理安排工作,遇到困扰及时向家人、朋友倾诉;另一方面,要改善生活方式,保证充足睡眠和均衡饮食,强化社会支援网络。如果压力长期持续,而且症状严重、自我放松无效,务必就医或向专业机构求助。

① ② ③

第7页 共8页 ◎ 第8页 共8页

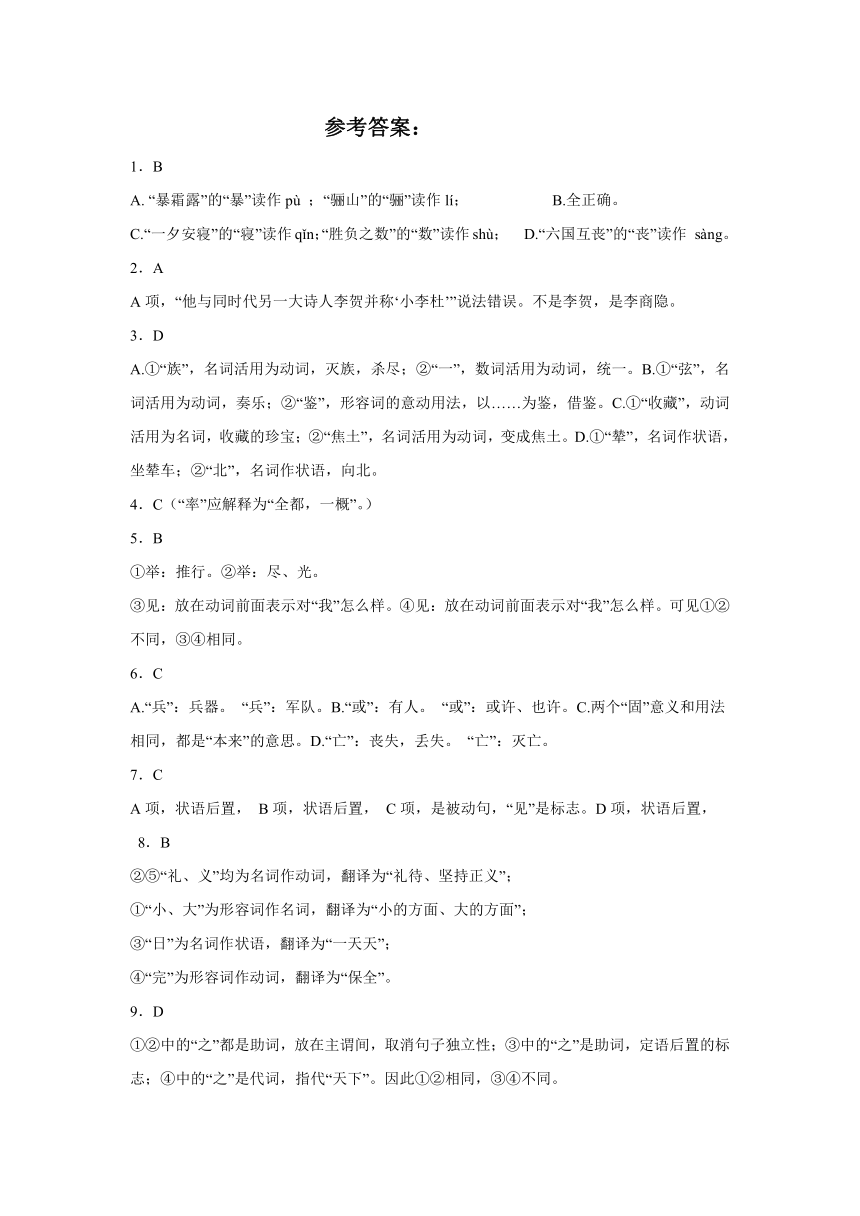

参考答案:

1.B

A. “暴霜露”的“暴”读作pù ;“骊山”的“骊”读作lí; B.全正确。

C.“一夕安寝”的“寝”读作qǐn;“胜负之数”的“数”读作shù; D.“六国互丧”的“丧”读作 sàng。

2.A

A项,“他与同时代另一大诗人李贺并称‘小李杜’”说法错误。不是李贺,是李商隐。

3.D

A.①“族”,名词活用为动词,灭族,杀尽;②“一”,数词活用为动词,统一。B.①“弦”,名词活用为动词,奏乐;②“鉴”,形容词的意动用法,以……为鉴,借鉴。C.①“收藏”,动词活用为名词,收藏的珍宝;②“焦土”,名词活用为动词,变成焦土。D.①“辇”,名词作状语,坐辇车;②“北”,名词作状语,向北。

4.C(“率”应解释为“全都,一概”。)

5.B

①举:推行。②举:尽、光。

③见:放在动词前面表示对“我”怎么样。④见:放在动词前面表示对“我”怎么样。可见①②不同,③④相同。

6.C

A.“兵”:兵器。 “兵”:军队。B.“或”:有人。 “或”:或许、也许。C.两个“固”意义和用法相同,都是“本来”的意思。D.“亡”:丧失,丢失。 “亡”:灭亡。

7.C

A项,状语后置, B项,状语后置, C项,是被动句,“见”是标志。D项,状语后置,

8.B

②⑤“礼、义”均为名词作动词,翻译为“礼待、坚持正义”;

①“小、大”为形容词作名词,翻译为“小的方面、大的方面”;

③“日”为名词作状语,翻译为“一天天”;

④“完”为形容词作动词,翻译为“保全”。

9.D

①②中的“之”都是助词,放在主谓间,取消句子独立性;③中的“之”是助词,定语后置的标志;④中的“之”是代词,指代“天下”。因此①②相同,③④不同。

10.D

A.“辨”同“辩”,分辩;B.“卤”同“鲁”,鲁莽;C.“具”同“俱”,详尽或全面。

11.A

例句是被动句,“为……所”表被动。

A.是语义被动句,“诛”是被诛杀的意思,与例句相同; B.陈述句;

C.判断句,“也”表判断; D.“五战于秦”为介词结构后置句,正常语序为“于秦五战”。

12.B

B.“而望幸焉”意思是:盼望着皇帝来临。幸:封建时代皇帝到某处。

“始速祸焉”意思是:才招致祸患。速:招致。

13.C

①“胜负”古今意思一致,胜败。

②“祖父”,古义,祖辈,父辈;今义,指父亲的父亲。

③“至于”,古义,表示由于上文所说的情况,引出下文的结果;今义,连词,表示另提一事或另一情况。

④“智力”,古义,智慧和力量;今义,指运用智慧解决问题的能力。

⑤“存亡”,古今意思一致,存在和灭亡。

⑥“其实”,古义,它实际上;今义,副词,表示所说的是实际情况。

⑦“有限”,古今意思一致,数量不多。

⑧“故事”,古义,先例,旧例;今义,真实的或虚构的用做讲述对象的事情。

①⑤⑦古今意思一致。

14.C

A.“暴秦之欲无厌”是说“强暴的秦国的贪心永远没有满足”;“杳不知其所之也”是说“不知它驶向何方”。两个“之”分别是结构助词,的;动词,去,往;

B.“以地事秦,犹抱薪救火”是说“用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火”;“举匏尊以相属”是说“举起酒葫芦来相互劝酒”。两个“以”分别是介词,用;连词,表目的,来;

C.“是故燕虽小国而后亡”是说“所以燕国虽然是个小国却后灭亡”;“其下圣人也亦远矣,而耻学于师”是说“他们远不如(古时的)圣人,却认为向老师求学可耻”。两个“而”都是连词,表转折,却。

D.“赵尝五战于秦”是说“赵国曾经与秦国交战五次”;“青,取之于蓝而青于蓝”是说“靛青从蓝草中提取的,但(它的颜色)比蓝草更青”。两个“于”分别是介词,与,同;介词,从。

故选C。

15.D

①以:介词,用; ②以:连词,而;

③以:目的连词,来; ④以:介词,用;

⑤以:连词,而; ⑥以:介词,因为; ⑦以:介词,因为。

16.D

A.“当与秦相较”,当,通“倘”,如果;“料大王士卒足以当项王乎”,当,通“挡”,抵挡。

B.“始速祸焉”,速,招致;“欲速则不达”,速,快速。

C.“革灭殆尽”,殆,将要;“知己知彼,百战不殆”,殆,危险。

D.“至丹以荆卿为计”,计,计策;“谁为大王为此计者”,计,计策。

17.C

①钩心斗角,古义:宫室结构的参差错落精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。

②气候,古义:气象,天气。今义:一定地区里经过多年观察所得到的概括性的气象情况;比喻动向或情势;比喻结果或成就。

③荧荧,古今都形容“星光或灯烛光明亮的样子”。

④经营,古义:金玉珍宝等物。今义:筹划、组织并管理;商业、服务业出售某类商品或提供某方面的服务。

⑤独夫,古今都指“残暴无道、失去人心的统治者”。 ⑥泥沙,古今都指“泥土沙石”。

⑦精英,古义:金玉珍宝等物。今义:精华;出类拔萃的人。 ⑧言语,古今都指说的话”。

18.D

A.形容词词尾,……的样子;/语气词。 B.连词,表承接;/连词,表转折。

C.名词,……的人;/发语词,不译。 D.均为介词,比。

19. 奈何取之尽锱铢 用之如泥沙 使六国各爱其人 使秦复爱六国之人 钉头磷磷 多于在庾之粟粒

20. 非兵不利 弊在赂秦 盖失强援 不能独完 终继五国迁灭 与嬴而不助五国也

21.B 王诗将蒿藜、松柏与竹进行对比”理解错误,根据诗句“曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜”可知,只是将蒿藜与竹进行了对比。

22.①王诗赞美了竹子中正刚硬的气节和傲霜凌寒的品质,诗人以竹自况,表达了自身百折不挠的气概和宏伟博大的抱负。②白诗写从竹孤立于雪里看到竹的高洁本质和孤立于世俗的孤傲,诗人托竹言志,表达了对高洁孤傲、坚贞不屈精神的追求。

(解析:①王诗“人怜直节生来瘦,自许高材老更刚”诗意是人们怜惜竹子的直节生来就劲挺,我自己认为有高超的才能,老了也更加刚直不阿。诗人通过自己“高材老更刚”的观点赞美了竹子中正刚硬的气节,“曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜”诗意是曾经和蒿藜一起经历雨露,最终随着松柏经历到冰霜。通过对竹子随着松柏经历到冰霜的描写,赞美了竹子傲霜凌寒的品质,诗中诗人以竹自况,表达了自身百折不挠的气概和宏伟博大的抱负。

②白诗“千花百草凋零后,留向纷纷雪里看”诗意是只待冬天千花百草凋零后,在纷飞的大雪中去看那点点葱翠。尾句“留向纷纷雪里看”,自然不是为了看竹子的青翠之姿,而是从雪里的孤竹中看到了竹的高洁本质,一种独立于世俗的孤傲。此诗托竹言志,表达了作者对那种高洁孤傲、坚贞不屈精神的追求。)

23.B

24.D (A.正确。“蚤”通“早”。句意:太子早些听我的话。/明天不可不早点来向项王谢罪。

B.正确。动词,封赏/名词,边界。句意:封为巨鹿县男爵。/又想要扩大它西边的边界。

C.正确。名词活用作动词,处于……之下/名词,下面。句意:害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游。/这就是又在六国之下了。

D.错误。动词,教化/动词,化为。句意:不用再说什么,天下人就已经都有教化了。/自己说自己变成了一只促织。)

25.B (“当身为皇帝的李世民”错误,当时李世民还只是秦王,还不是皇帝。后有“即位”一词可提供辅助判断)

26.(1)(魏征)出使回来,太宗很高兴,和他日益亲近,有时延请至卧室,询问治理天下的事。(2)如果真的能够见到自己贪图的东西,就想到知足来警戒自己;将要兴建什么就想到适可而止来使百姓安宁。

参考译文:

(一)

魏征,字玄成,是魏州曲城县人。幼丧双亲,落魄失意,放下产业而不经营,胸怀大志,通晓诗书术数。隋末大乱,武阳郡丞元宝藏起兵响应李密,让魏征典掌文书。李密接到元宝藏的书信,总是说写得好,后来知道是魏征所作,立即招他前来。魏征向李密献上十条计策,不被李密采用。

后来追随李密来到京师,很长时间也没出名。魏征便请求安抚山东地区(唐代和北宋时代,太行山以东的黄河流域广大地区),朝廷于是升任他为秘书丞,他便驾乘驿车急驰至黎阳。时逢窦建德攻陷黎阳,抓获魏征,授予伪职,为起居舍人。建德失败后,与裴矩逃入关,隐太子引荐他任太子洗马。魏征见秦王功高,暗中劝说隐太子早定对策。太子失败后,秦王责备(魏征)说:“你为什么要让我们兄弟互相争斗?”魏征回答说:“太子早些听我的话,就不会死于今天的祸事了。”秦王器重他敢于直言,没有怨恨之意。

秦王即帝位后,任命魏征为谏议大夫,封为巨鹿县男爵。这时,河北(黄河以北地区)州县曾侍奉过隐太子的人自觉不安,往往藏匿谋乱。魏征告知太宗说:“如果不向他们晓示最公正的诚意,祸患就不能解除。”太宗说:“你去安抚晓谕河北(黄河以北地区)的人士吧。”(魏征)出使回来,太宗很高兴,和他日益亲近,有时延请至卧室,询问治理天下的大事。魏征也认为这种赏识是罕有的际遇,便说尽心中想法而毫无隐讳,共上奏二百多项提议,全都切合事理且合乎太宗之意。

贞观十年,(魏征)被任命为侍中。后来(太宗)出巡洛阳,停驻昭仁宫,(对地方官)很多指责和批评。魏征说:“隋朝因为责备(郡县)不进献食物,或是供物不够精美,在这些事上追求奢靡,没有节制,从而导致灭亡。因此上天命陛下取而代之,(陛下您)正应谨慎戒惧,约束自己,怎能让人为供应(的东西)不奢侈而感到后悔呢!如认为充足,如今(的供应)已经不止充足了;如认为不足,比这好万倍难道又会满足吗?”太宗感到震惊,说:“没有你,我听不到这样的话。”

贞观十七年(634),魏征病重。魏征逝世后,太宗思念不已,登上凌烟阁观看功臣画像时,还赋诗痛悼魏征。

(二)

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚处世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

27. 诱发职业紧张的因素有哪些 从内部因素来看 应对和化解职业紧张

①问号提示这是一个问题,下句“应该如何应对和化解职业紧张?”问题是在上问基础上的发问,下文“造成职业紧张的原因是多方面的”提示问题与造成职业紧张的原因有关,此处应填:诱发职业紧张的因素有哪些。

②前文提到造成职业紧张的原因是多方面的,“有外部因素,也有内部因素”,后面先说外部因素,此处是说内部因素,应填:从内部因素来看。

③上段主要是说造成职业紧张的原因,本段从不同角度分析应对和化解的办法,此处是段首句,具有总括性,应填:应对和化解职业紧张

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、基础知识(每小题3分,共54分)

1.下列加点字的注音正确的一项是( )

A.革灭殆(dài)尽 暴(bào)霜露 弊在赂(lù)秦 骊 (lì) 山 廊腰缦 (màn) 回

B.思厥(jué)先祖父 为(wéi)国者 洎(jì)牧以谗诛 逦 (lǐ) 迤 鼎铛 (chēnɡ) 玉石

C.日削(xuē)月割 一夕安寝(qín) 小则获邑(yì) 胜负之数(shǔ) 仓庾(yǔ)

D.六国互丧(sāng) 如弃草芥(jiè) 抱薪(xīn)救火 奉之弥 (mí) 繁 辇 (niǎn) 车

2.选出下列叙述不正确的一项

A.《阿房宫赋》的作者是晚唐杰出的诗人、文学家杜牧,号樊川,为有别于杜甫,人称“小杜”,他与同时代另一大诗人李贺并称“小李杜”。

B.《阿房宫赋》借写阿房宫的兴亡,揭露了秦统治者的穷奢极欲,并借古讽今,阐述了天下兴亡的道理,以此讽谏当时统治者戒奢侈行仁政,与西汉贾谊的《过秦论》有异曲同工之妙。

C.赋是一种介于韵文和散文之间的特殊文体,源于《诗经》和《楚辞》,在表达方式上一般总是先极力铺陈描写,最后在篇末画龙点睛,揭示主旨。

D.词采华丽、节奏鲜明、气势酣畅是“赋”共同的特点,赋多用排比、对偶、夸张、比喻等修辞手法,句式多为骈散相间,整散结合,长短不拘,具有极强的艺术表现力。在这一点上,《阿房宫赋》堪称典范之作。

3.下列各句中加点词语的活用情况相同的一项是( )

A.①族秦者秦也 ②六王毕,四海一

B.①朝歌夜弦 ②后人哀之而不鉴之

C.①燕赵之收藏 ②可怜焦土

D.①辇来于秦 ②骊山北构而西折

4.下列各句中的加点字,解释不正确的一项是( )

A.与嬴而不助五国也(亲附) 使六国各爱其人(爱惜)

B.日削月割(名词作状语,一天一天) 楚人一炬,可怜焦土(可惜)

C.率赂秦耶(率先) 蜂房水涡,矗不知其几千万落(名词作状语,像蜂房)

D.以事秦之心礼天下之奇才(名词作动词,礼待) 复道行空,不霁何虹(雨后天晴)

5.下列对加点字含义判断正确的一项是( )

①举先王之政 ②杀人如不能举 ③冀君实或见恕也 ④今君实所以见教者

A.①②不同,③④不同。 B.①②不同,③④相同。

C.①②相同,③④相同。 D.①②相同,③④不同。

6.下列各组语句中加点词的意义和用法,相同的一项是( )

A.①六国破灭,非兵不利 ②起视四境,而秦兵又至矣

B.①或曰:六国互丧,率赂秦耶? ②当与秦相较,或未易量

C.①诸侯之所大患,固不在战矣 ②至于颠覆,理固宜然

D.①诸侯之所亡,与战败而亡者 ②是故燕虽小国而后亡

7.下列句子的句式与其他三项不同的一项是

A.虽董之以严刑,振之以威怒

B.多于南亩之农夫

C.终必不蒙见察

D.议法度而修之于朝廷

8.下列句子加点的字,词类活用相同的一项是( )

①小则获邑,大则得城 ②以事秦之心礼天下之奇才 ③日削月割,以趋于亡 ④不能独完 ⑤能守其土,义不赂秦

A.①④ B.②⑤ C.③④ D.①③

9.对下列各句中加点“之”字的意义和用法的判断,正确的一项是( )

①根不固而求木之长

②源不深而望流之远

③居域中之大

④岂其取之易而守之难乎。

A.①和②相同,③和④相同 B.①和②不同,③和④不同

C.①和②不同,③和④相同 D.①和②相同,③和④不同

10.下列各句中,不含通假字的一项是( )

A.故略上报,不复一一自辨 B.于反覆不宜卤莽

C.故今具道所以 D.同俗自媚于众为善

11.与“为国者无使为积威之所劫哉”句式相同的一项是( )

A.洎牧以谗诛

B.不赂者以赂者丧

C.赂秦而力亏,破灭之道也

D.赵尝五战于秦,二败而三胜

12.对下列加点字的解释,有误的一项是( )

A.剽掠其人:抢劫、掠夺 六国互丧:交互、相继

B.而望幸焉:有幸 始速祸焉:使……快速

C.使负栋之柱:背负,承担 洎牧以谗诛:及,等到

D.秦人不暇自哀:来不及 为秦人积威之所劫:胁迫,挟持

13.下列各句中加点词的意思,与今义相同的一组是( )

①则胜负之数,存亡之理

②思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘

③至于颠覆,理固宜然

④可谓智力孤危

⑤胜负之数,存亡之理

⑥较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍

⑦然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

⑧下而从六国破亡之故事

A.①②⑦ B.③④⑤ C.①⑤⑦ D.④⑥⑧

14.下列句子中加点字的意义和用法相同的一项是

A.暴秦之欲无厌 杳不知其所之也

B.以地事秦,犹抱薪救火 举匏尊以相属

C.是故燕虽小国而后亡 其下圣人也亦远矣,而耻学于师

D.赵尝五战于秦 青,取之于蓝而青于蓝

15.对下列句中“以”字的意义,归类正确的一项是( )

①秦以攻取之外 ②以有尺寸之地

③举以予人 ④以地事秦

⑤日削月割,以趋于亡 ⑥洎牧以谗诛

⑦不赂者以赂者丧

A.①②④/③⑤/⑥⑦ B.①⑥⑦/②③/④⑤

C.①⑥⑦/②④/③⑤ D.①④/②⑤/③/⑥⑦

16.下列各组句子中加点词的意思相同的一组是

A.当与秦相较 料大王士卒足以当项王乎

B.始速祸焉 欲速则不达

C.革灭殆尽 知己知彼,百战不殆

D.至丹以荆卿为计 谁为大王为此计者

17.下列句子中加点词的意思与现代汉语相同的一组是( )

①各抱地势,钩心斗角

②一日之内,一宫之间,而气候不齐

③明星荧荧,开妆镜也

④燕赵之收藏,韩魏之经营

⑤独夫之心,日益骄固

⑥用之如泥沙

⑦齐楚之精英

⑧多于市人之言语

A.①③⑤⑦ B.②④⑥⑧ C.③⑤⑥⑧ D.②③⑥⑦

18.下列加点虚词的意义和用法相同的一组是( )

A.盘盘焉,囷囷焉 缦立远视,而望幸焉

B.骊山北构而西折 不敢言而敢怒

C.独夫之心,日益骄固 夫大国,难测也

D.多于九土之城郭 青,取之于蓝,而青于蓝

二、名篇名句默写(每空1分,共12分)

19.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《阿房宫赋》中,总括秦的纷奢是建立在对人民的剥削和掠夺之上的,并且挥霍无度的语句是“ , ”。

(2)《阿房宫赋》中,杜牧指出六国与秦都是自取灭亡,他认为“ ”,则六国能抵御强秦;“ ”,则秦可传递万世。

(3)《阿房宫赋》中将阿房宫的奢华与百姓的生活作了鲜明的对比,揭示了秦始皇的残暴。其中将阿房宫的钉子与百姓的粮食进行对比的两句是“ , ”。

20.根据课文默写古诗文。

(1)苏洵《六国论》评论六国败亡的历史,提出“六国破灭, ,战不善, ”的精辟论点。

(2)《六国论》中苏洵认为“不赂者以赂者丧”是因为: , 。

(3)《六国论》中,苏洵认为,齐国没有贿赂秦国,结果“ ”,原因是“ ”。

三、古代诗歌阅读(共9分)

阅读下面这两首诗,完成下面小题。

与舍弟华藏院忞君亭咏竹(节选)

王安石

人怜直节生来瘦,自许高材老更刚。

曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜。

题李次云窗竹

白居易

不用裁为鸣凤管,不须截作钓鱼竿。

千花百草凋零后,留向纷纷雪里看。

21.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.王诗中的“直节”“生来瘦”“老更刚”叙写了竹子的外在形态和内在质地。

B.王诗将蒿藜、松柏与竹进行对比,赞美了竹不怕风吹雨打,也不怕霜雪严寒。

C.白诗前两句交代了竹子的一些用途,强调“不用”“不须”,但没交代缘由。

D.白诗前三句的内容都是为最后一句做铺垫的,“看”字韵味无穷,引人遐思。

22.有评论认为“王诗和白诗表面写竹,其实都是‘言志’的”,请简要分析这两首诗所运用的托物言志手法。(6分)

四、文言文阅读(共19分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(一)

魏征,字玄成,魏州曲城人。少孤,落魄,弃资产不营,有大志,通贯书术。隋乱,武阳郡丞元宝藏举兵应李密,以征典书檄,密得宝藏书,辄称善,既闻征所为,促召之,征进十策说密,不能用。

后从密来京师,久之未知名。自请安辑山东,乃擢秘书丞,驰驿至黎阳。会窦建德陷黎阳,获征,伪拜起居舍人。建德败,与裴矩走入关,隐太子①引为洗马。征见秦王功高,阴劝太子早为计。太子败,王责谓曰:“尔阋吾兄弟,奈何?”答曰:“太子蚤从征言,不死今日之祸。”王器其直,无恨意。

即位,拜谏议大夫,封钜鹿县男。当是时河北州县素事隐太子者不自安往往曹伏思乱征白太宗曰不示至公祸不可解。帝曰:“尔行安喻河北。”使还,帝悦,日益亲,或引至卧内,访天下事。征亦自以不世遇,乃展尽底蕴无所隐,凡二百余奏,无不剀切当帝心者。

贞观十年,为侍中。后幸洛阳,次昭仁宫,多所谴责。征曰:“隋惟责不献食,或供奉不精,为此无限,而至于亡。故天命陛下代之,正当兢惧戒约,奈何令人悔为不奢。若以为足,今不啻足矣;以为不足,万此宁有足邪?”帝惊曰:“非公不闻此言。”

十七年,疾甚。征亡,帝思不已,登凌烟阁观画像,赋诗悼痛。

(节选自《新唐书 列传二十二》,有删减)

[注]①隐太子:指李建成。

(二)

君人者,诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而自牧,惧满溢则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,虑壅蔽则思虚心以纳下,想谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所及则思无因怒而滥刑。总此十思,弘兹九德,简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,在君无事,可以尽豫游之乐,可以养松、乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

(节选自魏征《谏太宗十思疏》)

23.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.当是时/河北州县素事隐太子者不自安/往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公祸/不可解

B.当是时/河北州县素事隐太子者不自安/往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公/祸不可解

C.当是时/河北州县素事隐太子者/不自安往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公祸/不可解

D.当是时/河北州县素事隐太子者/不自安往往曹伏思乱/征白太宗曰/不示至公/祸不可解

24.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“太子蚤从征言”与“旦日不可不蚤自来谢项王”(《鸿门宴》)两句中“蚤”字含义相同。

B.“封钜鹿县男 ”与“又欲肆其西封”(《烛之武退秦师》)两句中“封”字含义不同。

C.“惧满溢则思江海下百川”与“是又在六国下矣”(《六国论》)两句中“下”字含义不同。

D.“不言而化”与“自言身化促织”(《促织》)两句中“化”字含义相同。

25.下列对原文内容的概括与分析,不正确的一项是( )(3分)

A.魏征经历坎坷。他年幼命途多舛,处境悲凉。曾先后受任于元宝藏、李密、窦建德、李建成和李世民。

B.魏征正直敢言。当身为皇帝的李世民责备魏征令他们兄弟相争时,魏征却直言若太子听从自己的建议,便不会有杀身之祸。

C.魏征尽忠职守。他感激太宗的知遇之恩,积极进谏,共上奏二百多条奏章,全都切中事理并合乎太宗心意。

D.魏征胸怀社稷。他以隋朝灭亡的教训劝谏太宗知足节用;他劝谏太宗“十思”,并为其描绘了治国理政的美好图景。

26.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)使还,帝悦,日益亲,或引至卧内,访天下事。

(2)诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人。

五、语言文字运用(共6分)

27.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个字。

职业紧张也被称为职业应激,是指在某种职业环境下,客观需求与个人适应能力失衡所致的心理问题。那么, ① 应该如何应对和化解职业紧张?

造成职业紧张的原因是多方面的,有外部因素,也有内部因素。常见的外部因素是噪声和高温。在噪声环境下,因工作休息易被打扰,会使人产生不快感、烦躁感。特别是强脑力劳动者工作时需集中注意力,而噪音会分散注意力,对于他们的干扰相当明显。同时,高温环境可以抑制人的中枢神经系统兴奋性,减弱机体调节体温的能力。 ② , 职业紧张与人格特征、应对外界的方式等因素都有关系。研究显示,成就动机强、有好胜心、对工作极为投入的人,更易因被打扰而表现出极度的不耐烦,也更少得到他人的理解和支持;当他们遭遇莫名紧张时,或无法有效应对并从容化解。

③ ,从职场人自身角度来说,一方面,要保持良好沟通,合理安排工作,遇到困扰及时向家人、朋友倾诉;另一方面,要改善生活方式,保证充足睡眠和均衡饮食,强化社会支援网络。如果压力长期持续,而且症状严重、自我放松无效,务必就医或向专业机构求助。

① ② ③

第7页 共8页 ◎ 第8页 共8页

参考答案:

1.B

A. “暴霜露”的“暴”读作pù ;“骊山”的“骊”读作lí; B.全正确。

C.“一夕安寝”的“寝”读作qǐn;“胜负之数”的“数”读作shù; D.“六国互丧”的“丧”读作 sàng。

2.A

A项,“他与同时代另一大诗人李贺并称‘小李杜’”说法错误。不是李贺,是李商隐。

3.D

A.①“族”,名词活用为动词,灭族,杀尽;②“一”,数词活用为动词,统一。B.①“弦”,名词活用为动词,奏乐;②“鉴”,形容词的意动用法,以……为鉴,借鉴。C.①“收藏”,动词活用为名词,收藏的珍宝;②“焦土”,名词活用为动词,变成焦土。D.①“辇”,名词作状语,坐辇车;②“北”,名词作状语,向北。

4.C(“率”应解释为“全都,一概”。)

5.B

①举:推行。②举:尽、光。

③见:放在动词前面表示对“我”怎么样。④见:放在动词前面表示对“我”怎么样。可见①②不同,③④相同。

6.C

A.“兵”:兵器。 “兵”:军队。B.“或”:有人。 “或”:或许、也许。C.两个“固”意义和用法相同,都是“本来”的意思。D.“亡”:丧失,丢失。 “亡”:灭亡。

7.C

A项,状语后置, B项,状语后置, C项,是被动句,“见”是标志。D项,状语后置,

8.B

②⑤“礼、义”均为名词作动词,翻译为“礼待、坚持正义”;

①“小、大”为形容词作名词,翻译为“小的方面、大的方面”;

③“日”为名词作状语,翻译为“一天天”;

④“完”为形容词作动词,翻译为“保全”。

9.D

①②中的“之”都是助词,放在主谓间,取消句子独立性;③中的“之”是助词,定语后置的标志;④中的“之”是代词,指代“天下”。因此①②相同,③④不同。

10.D

A.“辨”同“辩”,分辩;B.“卤”同“鲁”,鲁莽;C.“具”同“俱”,详尽或全面。

11.A

例句是被动句,“为……所”表被动。

A.是语义被动句,“诛”是被诛杀的意思,与例句相同; B.陈述句;

C.判断句,“也”表判断; D.“五战于秦”为介词结构后置句,正常语序为“于秦五战”。

12.B

B.“而望幸焉”意思是:盼望着皇帝来临。幸:封建时代皇帝到某处。

“始速祸焉”意思是:才招致祸患。速:招致。

13.C

①“胜负”古今意思一致,胜败。

②“祖父”,古义,祖辈,父辈;今义,指父亲的父亲。

③“至于”,古义,表示由于上文所说的情况,引出下文的结果;今义,连词,表示另提一事或另一情况。

④“智力”,古义,智慧和力量;今义,指运用智慧解决问题的能力。

⑤“存亡”,古今意思一致,存在和灭亡。

⑥“其实”,古义,它实际上;今义,副词,表示所说的是实际情况。

⑦“有限”,古今意思一致,数量不多。

⑧“故事”,古义,先例,旧例;今义,真实的或虚构的用做讲述对象的事情。

①⑤⑦古今意思一致。

14.C

A.“暴秦之欲无厌”是说“强暴的秦国的贪心永远没有满足”;“杳不知其所之也”是说“不知它驶向何方”。两个“之”分别是结构助词,的;动词,去,往;

B.“以地事秦,犹抱薪救火”是说“用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火”;“举匏尊以相属”是说“举起酒葫芦来相互劝酒”。两个“以”分别是介词,用;连词,表目的,来;

C.“是故燕虽小国而后亡”是说“所以燕国虽然是个小国却后灭亡”;“其下圣人也亦远矣,而耻学于师”是说“他们远不如(古时的)圣人,却认为向老师求学可耻”。两个“而”都是连词,表转折,却。

D.“赵尝五战于秦”是说“赵国曾经与秦国交战五次”;“青,取之于蓝而青于蓝”是说“靛青从蓝草中提取的,但(它的颜色)比蓝草更青”。两个“于”分别是介词,与,同;介词,从。

故选C。

15.D

①以:介词,用; ②以:连词,而;

③以:目的连词,来; ④以:介词,用;

⑤以:连词,而; ⑥以:介词,因为; ⑦以:介词,因为。

16.D

A.“当与秦相较”,当,通“倘”,如果;“料大王士卒足以当项王乎”,当,通“挡”,抵挡。

B.“始速祸焉”,速,招致;“欲速则不达”,速,快速。

C.“革灭殆尽”,殆,将要;“知己知彼,百战不殆”,殆,危险。

D.“至丹以荆卿为计”,计,计策;“谁为大王为此计者”,计,计策。

17.C

①钩心斗角,古义:宫室结构的参差错落精致工巧。今义:各用心机,互相排挤。

②气候,古义:气象,天气。今义:一定地区里经过多年观察所得到的概括性的气象情况;比喻动向或情势;比喻结果或成就。

③荧荧,古今都形容“星光或灯烛光明亮的样子”。

④经营,古义:金玉珍宝等物。今义:筹划、组织并管理;商业、服务业出售某类商品或提供某方面的服务。

⑤独夫,古今都指“残暴无道、失去人心的统治者”。 ⑥泥沙,古今都指“泥土沙石”。

⑦精英,古义:金玉珍宝等物。今义:精华;出类拔萃的人。 ⑧言语,古今都指说的话”。

18.D

A.形容词词尾,……的样子;/语气词。 B.连词,表承接;/连词,表转折。

C.名词,……的人;/发语词,不译。 D.均为介词,比。

19. 奈何取之尽锱铢 用之如泥沙 使六国各爱其人 使秦复爱六国之人 钉头磷磷 多于在庾之粟粒

20. 非兵不利 弊在赂秦 盖失强援 不能独完 终继五国迁灭 与嬴而不助五国也

21.B 王诗将蒿藜、松柏与竹进行对比”理解错误,根据诗句“曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜”可知,只是将蒿藜与竹进行了对比。

22.①王诗赞美了竹子中正刚硬的气节和傲霜凌寒的品质,诗人以竹自况,表达了自身百折不挠的气概和宏伟博大的抱负。②白诗写从竹孤立于雪里看到竹的高洁本质和孤立于世俗的孤傲,诗人托竹言志,表达了对高洁孤傲、坚贞不屈精神的追求。

(解析:①王诗“人怜直节生来瘦,自许高材老更刚”诗意是人们怜惜竹子的直节生来就劲挺,我自己认为有高超的才能,老了也更加刚直不阿。诗人通过自己“高材老更刚”的观点赞美了竹子中正刚硬的气节,“曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜”诗意是曾经和蒿藜一起经历雨露,最终随着松柏经历到冰霜。通过对竹子随着松柏经历到冰霜的描写,赞美了竹子傲霜凌寒的品质,诗中诗人以竹自况,表达了自身百折不挠的气概和宏伟博大的抱负。

②白诗“千花百草凋零后,留向纷纷雪里看”诗意是只待冬天千花百草凋零后,在纷飞的大雪中去看那点点葱翠。尾句“留向纷纷雪里看”,自然不是为了看竹子的青翠之姿,而是从雪里的孤竹中看到了竹的高洁本质,一种独立于世俗的孤傲。此诗托竹言志,表达了作者对那种高洁孤傲、坚贞不屈精神的追求。)

23.B

24.D (A.正确。“蚤”通“早”。句意:太子早些听我的话。/明天不可不早点来向项王谢罪。

B.正确。动词,封赏/名词,边界。句意:封为巨鹿县男爵。/又想要扩大它西边的边界。

C.正确。名词活用作动词,处于……之下/名词,下面。句意:害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游。/这就是又在六国之下了。

D.错误。动词,教化/动词,化为。句意:不用再说什么,天下人就已经都有教化了。/自己说自己变成了一只促织。)

25.B (“当身为皇帝的李世民”错误,当时李世民还只是秦王,还不是皇帝。后有“即位”一词可提供辅助判断)

26.(1)(魏征)出使回来,太宗很高兴,和他日益亲近,有时延请至卧室,询问治理天下的事。(2)如果真的能够见到自己贪图的东西,就想到知足来警戒自己;将要兴建什么就想到适可而止来使百姓安宁。

参考译文:

(一)

魏征,字玄成,是魏州曲城县人。幼丧双亲,落魄失意,放下产业而不经营,胸怀大志,通晓诗书术数。隋末大乱,武阳郡丞元宝藏起兵响应李密,让魏征典掌文书。李密接到元宝藏的书信,总是说写得好,后来知道是魏征所作,立即招他前来。魏征向李密献上十条计策,不被李密采用。

后来追随李密来到京师,很长时间也没出名。魏征便请求安抚山东地区(唐代和北宋时代,太行山以东的黄河流域广大地区),朝廷于是升任他为秘书丞,他便驾乘驿车急驰至黎阳。时逢窦建德攻陷黎阳,抓获魏征,授予伪职,为起居舍人。建德失败后,与裴矩逃入关,隐太子引荐他任太子洗马。魏征见秦王功高,暗中劝说隐太子早定对策。太子失败后,秦王责备(魏征)说:“你为什么要让我们兄弟互相争斗?”魏征回答说:“太子早些听我的话,就不会死于今天的祸事了。”秦王器重他敢于直言,没有怨恨之意。

秦王即帝位后,任命魏征为谏议大夫,封为巨鹿县男爵。这时,河北(黄河以北地区)州县曾侍奉过隐太子的人自觉不安,往往藏匿谋乱。魏征告知太宗说:“如果不向他们晓示最公正的诚意,祸患就不能解除。”太宗说:“你去安抚晓谕河北(黄河以北地区)的人士吧。”(魏征)出使回来,太宗很高兴,和他日益亲近,有时延请至卧室,询问治理天下的大事。魏征也认为这种赏识是罕有的际遇,便说尽心中想法而毫无隐讳,共上奏二百多项提议,全都切合事理且合乎太宗之意。

贞观十年,(魏征)被任命为侍中。后来(太宗)出巡洛阳,停驻昭仁宫,(对地方官)很多指责和批评。魏征说:“隋朝因为责备(郡县)不进献食物,或是供物不够精美,在这些事上追求奢靡,没有节制,从而导致灭亡。因此上天命陛下取而代之,(陛下您)正应谨慎戒惧,约束自己,怎能让人为供应(的东西)不奢侈而感到后悔呢!如认为充足,如今(的供应)已经不止充足了;如认为不足,比这好万倍难道又会满足吗?”太宗感到震惊,说:“没有你,我听不到这样的话。”

贞观十七年(634),魏征病重。魏征逝世后,太宗思念不已,登上凌烟阁观看功臣画像时,还赋诗痛悼魏征。

(二)

统治天下的人,如果真的能够做到一见到能引起(自己)喜好的东西就要想到用知足来自我克制,将要兴建什么就要想到适可而止来使百姓安定,想到帝位高高在上,就想到要非常注意加强自我修养,谦虚处世、自律言行,害怕骄傲自满就想到要像江海那样能够(处于)众多河流的下游,喜爱狩猎就想到网三面留一面,担心意志松懈就想到(做事)要慎始慎终,担心(言路)不通受蒙蔽就想到虚心采纳臣下的意见,考虑到(朝中可能会出现)谗佞奸邪就想到使自身端正(才能)罢黜奸邪,施加恩泽就要考虑到不要因为一时高兴而奖赏不当,动用刑罚就要想到不要因为一时发怒而滥用刑罚。全面做到这十件应该深思的事,弘扬这九种美德,选拔有才能的人而任用他,挑选好的意见而听从它。那么有智慧的人就能充分献出他的谋略,勇敢的人就能完全使出他的力量,仁爱的人就能散播他的恩惠,诚信的人就能献出他的忠诚。文臣武将争先恐后前来效力,国君没有大事烦扰,可以尽情享受出游的快乐,可以颐养得像赤松子与王子乔那样长寿,皇上弹着琴垂衣拱手就能治理好天下,不用再说什么,天下人就已经都有教化了。为什么一定要(自己)劳神费思,代替臣下管理职事,役使自己灵敏、明亮的耳、眼,减损顺其自然就能治理好天下的大道理呢!

27. 诱发职业紧张的因素有哪些 从内部因素来看 应对和化解职业紧张

①问号提示这是一个问题,下句“应该如何应对和化解职业紧张?”问题是在上问基础上的发问,下文“造成职业紧张的原因是多方面的”提示问题与造成职业紧张的原因有关,此处应填:诱发职业紧张的因素有哪些。

②前文提到造成职业紧张的原因是多方面的,“有外部因素,也有内部因素”,后面先说外部因素,此处是说内部因素,应填:从内部因素来看。

③上段主要是说造成职业紧张的原因,本段从不同角度分析应对和化解的办法,此处是段首句,具有总括性,应填:应对和化解职业紧张

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])