第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二历史统编版2019选择性必修1 国家制度与社会治理 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-06 09:42:11 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法和改革 课时作业

一、单选题

1.摄影作品《个体户登上领奖台》被《人民日报》等许多报纸刊登。其拍摄背景是四川省广汉县农村妇女易容和丈夫在小镇开了一家饮食店,既方便了赶集经商的农民,又为自家致富开了财门。1984年2月县里召开勤劳致富表彰大会,易容背着孩子出席受领奖状。这反映了( )

A.农村生产主要经营形式改变 B.经济体制改革全面展开

C.农村所有制形式趋向多样化 D.农民收入有了显著增长

2.1906年,清政府学部出台《强迫教育章程》规定,全国各地必须广设劝学所;各省城须设蒙学100处,各府州县设40处,村设1处;幼童至7岁须令入学,否则“罪其父兄”。各地以学堂之多少作为劝学官员的功过标准;不认真办理的官员,查实议处。据此可知,该章程

A.有利于促进基础教育的发展 B.意在加强对教育的全面控制

C.改变了奖惩官员的评价标准 D.为实施“新政”奠定了基础

3.费正清在《中国:传统与变革》中说:“清代从1901年到1911年的最后十年与其说是处于崩溃时期,倒不如说是处于新的开创时期。”这个“新的开创时期”,主要指清政府( )

A.通过军事改革开创新的时代 B.废科举推动教育近代化

C.倡办商业加速经济转型 D.预备立宪促进民主进程

4.下图是1951年凌虚、徐京创作的宣传画《陈永康互助组向全国农民挑战》。陈永康响应党中央的号召,走互助合作道路,串联了周围几户农民,组建“陈永康互助组”。该作品反映了

A.生产资料公有制的基本建立 B.社会主义建设已经全面展开

C.在全国推行人民公社化运动 D.生产关系改造的探索已开始

5.《清史稿·选举志》载:“光绪二十七年(1901年),皇太后诏举经济特科……有志虑忠纯、规模闳远、学问淹通、洞达中外时务者,悉心延揽。”这有利于

A.维新政令顺利推行 B.延缓民主革命进程

C.选拔经时济变之才 D.教育领域统一管理

6.1905年,清政府推行“新政”,规定对毕业留学生,分别赏给进士、举人、翰林等出身。这反映出清政府

A.以留学生作为选官的基础 B.开始推行留学救国的实践

C.把奖励留学作为政策基点 D.将留学生作为新政的中坚

7.20世纪70年代,中国与马来西亚、菲律宾等东盟国家建立了外交关系。1988年,中国政府发表了中国与东盟关系的基本原则,强调和平共处、平等互利、共同发展,反对霸权主义。中国政府的这些举措( )

A.体现为现代化建设服务的方向 B.突破了西方国家的经济封锁

C.为东盟的发展提出了中国方案 D.推动了东盟区域经济一体化

8.2017年10月,中共十九大审议通过《中国共产党党章(修正案)》,决定把习近平新时代 写入党章。划线部分应填

A.中国特色社会主义思想 B.科学发展观理论

C.社会主义的核心价值观 D.社会主义荣辱观

9.京师大学堂是戊戌变法失败后被保留的成果,其办学方针是“中学为体,西学为用,中西并用,观其会通”。这一方针

A.禁锢了知识分子思想 B.冲击了旧式官僚体制

C.促进了新思想的传播 D.阻碍了资本主义发展

10.习近平在《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》中指出:“我们党作出实行改革开放的历史性决策是基于对党和国家前途命运的深刻把握,是基于对社会主义革命和建设实践的深刻总结,是基于对时代潮流的深刻洞察,是基于对人民群众期昐和需要的深刻体悟。”据此可知,改革开放

A.顺应了国际社会的和平与发展趋势 B.适应了经济全球化的发展潮流

C.是综合考虑国情和国际形势的结果 D.符合中国社会主义建设的需求

11.1904年清政府颁布的《奏定学堂章程》规定:“先讲中国史,当专举历代帝王之大事,陈述本朝列圣之善政德泽,暨中国百年以内之大事;次则讲古今忠良贤哲之事迹,以及学术、技艺之隆替,武备之弛张,政治之沿革,农、工、商业之进境,风俗之变迁等事。”这反映出

A.中国教育完成了近代化 B.教学内容适应了社会发展

C.清末培养出了大批人才 D.清王朝继续加强君主专制

12.春秋时期齐国实行“相地而衰征”的政策,规定按照土地多少和田质好坏征收赋税。这一举措的实质是

A.为国家增加收入

B.保障公田的地位

C.承认了私田的合法性

D.保障百姓的收入

13.1938年开始,国民政府陆续推行统购统销政策,由财政部贸易委员会和花纱布管制局负责。涉及外销商品与重要日用必需品。前者包括茶叶、桐油、猪鬃、生丝、羊毛及若干矿物等战略物资;后者包括棉花、棉纱及棉布三种军需民用必需品。此举 ( )

A.成为了抗战胜利的根本 B.助长了官僚资本的膨胀

C.杜绝了财政赤字的出现 D.保障了市场的高度繁荣

14.1910年,中国历史上首次以官方名义主办的国际性博览会——南洋劝业会开幕,沪宁实业界人士成立了南洋劝业会研究会,并出版了《南洋劝业会研究会报告书》,以期“开风气而劝农工”,这些现象( )

A.适应了实业救国的要求 B.说明清末新政成效突出

C.推动近代民族工业起步 D.促进了国货运动的兴起

15.光绪二十九年(1903年),江苏巡抚恩寿石印了《圣谕像解》3000部,分送各省,由各省“督抚饬发各府州县中小学堂,俾肄业士子惊圣训之昭垂,睹良模而则效”。这一举措主要反映( )

A.清代科举内容的延续性 B.晚清教育近代化的迟滞

C.清末基层教化的强制性 D.清廷统治的僵化与迂腐

16.“乳母”在中国传统社会广泛存在。《奏定学堂章程》颁布后,清廷组织编写的《新编家政学》教材中却写道:“故母之哺儿,实天赋之职……不自乳者,母子亲爱之情,必不能厚,于将来教育,缺失殊多。凡世之为人母者,慎勿弃其天赋之职也。”这表明中国近代哺育观( )

A.饱含人文色彩 B.提升了妇女地位 C.源于西学东渐 D.有利于人口增长

17.费正清在《中国:传统与变革》中说:“清代从1901年到1911年的最后十年与其说是处于崩溃时期,倒不如说处于新的开创时期。”这个“新的开创时期”,主要指清政府

A.通过改革开创新的时代 B.改革官制促进民主进程

C.废科举推动教育近代化 D.倡办商业促进经济近代化

18.1905年8月,湖广总督张之洞等朝廷重要官员6人一起奏请立刻废止科举制度,指出“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,以分其砥砺实修之志”。这可用于说明晚清时期( )

A.“中体西用”思想的突破 B.实业救国思想的兴起

C.统治集团内部矛盾加剧 D.选官制度改革的进程

19.十六国时期中原地区政治形势混乱,但十六国统治者并不满足于建立割据政权,如夏国建立者赫连勃勃在修建都城时宣称“朕方统一天下,君临万邦,可以统万为名”。魏孝文帝更是志在“南荡吴越,复礼万国”。这可以说明当时( )

A.大一统思想普遍存在 B.民族矛盾十分尖锐

C.统一趋势逐渐加强 D.南朝局势相对稳定

20.课程设置是学校教育制度的重要内容。在1904年的癸卯学制中,中小学阶段的读经讲经课和修身课(讲授伦理道德)属于必修课程,且所占比重较重;1912-1913年颁布的壬子癸丑学制,则取消了读经讲经课;1922年的壬戌学制把修身课改为了公民课。这一课程变迁反映出( )

A.封建思想根深蒂固 B.近代前期民主革命的不彻底性

C.近代教育适时应变 D.民主、科学思想成为社会主流

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

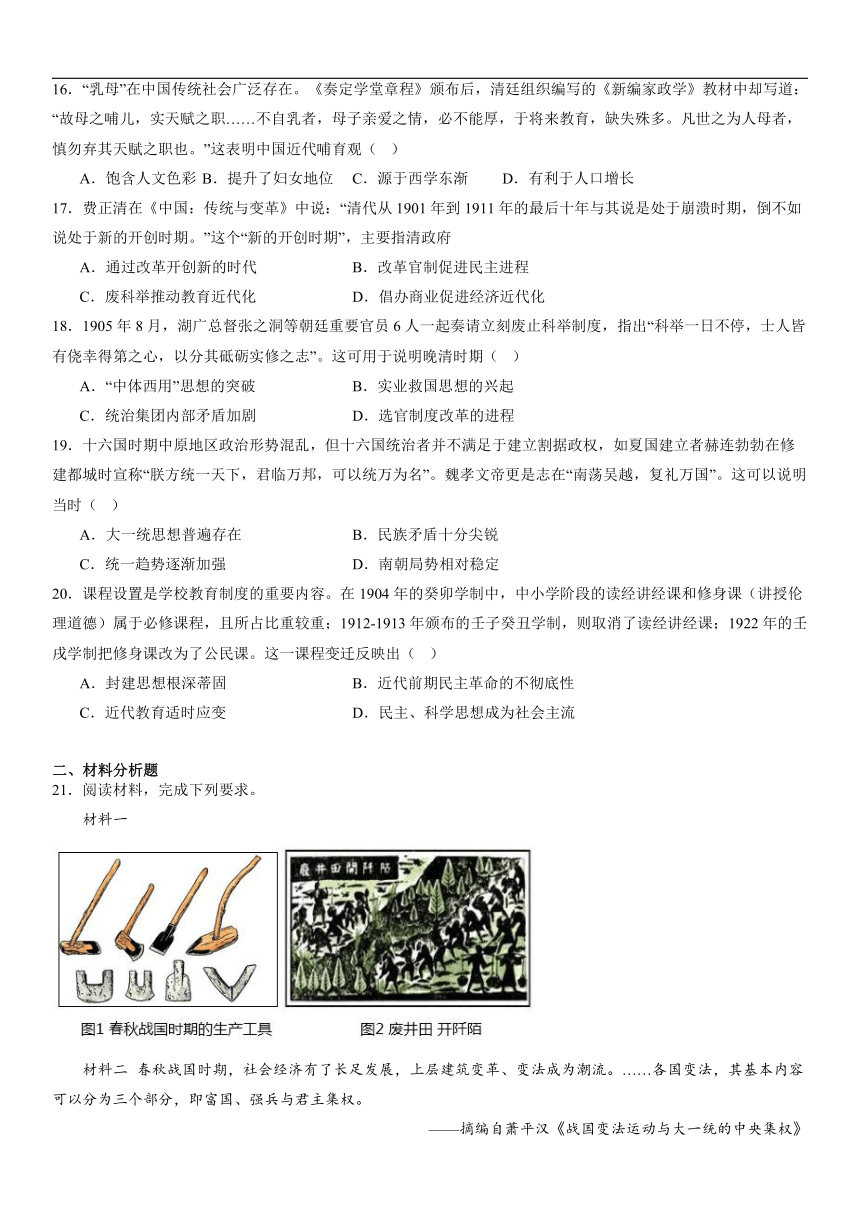

材料一

材料二 春秋战国时期,社会经济有了长足发展,上层建筑变革、变法成为潮流。……各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。

——摘编自萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

(1)分别提取图1、图2的历史信息,并说明二者之间的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出商鞅变法中上层建筑变革的主要措施及作用。

22.经济关系的变动和经济政策的调整与当时的社会状况息息相关。阅读材料,回答问题。

材料一

图一春秋战国时期的生产工具 图二废井田开阡陌

材料二 公元780年,唐朝推行两税法,以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有居民在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低缴纳赋税,“户无主客,以现居为薄:人无丁中,以贫富为差”,分夏秋两季征收。“不居处而行商者,在所州县税三十之一”。结果“赋不加敛而增收,版籍(户口册)不造而得其虚实,贫吏不该而好无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料三 青苗钱利民甚少,害民极多……

——司马光《乞罢青苗钱白扎子》

与今世银行所营之业相近,青苗则农业银行之性质也。

——梁启超《王安石传》

(1)分别提取材料一中两幅图的信息,并从唯物史观的角度指出二者之间的关系。

(2)根据材料二概括两税法的特点,并指出两税法有何作用。

(3)根据材料三,指出司马光和梁启超对青苗法的评价有何不同。你认为影响历史评价的因素有哪些?

23.历代对王安石变法毁誉不一,如宋人邵伯温在《闻见录》中说;“王荆公(安石)为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(按:指北宋灭亡和宋廷南迁)!”。请回答:

(1)宋人邵伯温“尽变更祖宗法度”,其具体的体现在哪些方面?

(2)宋人邵伯温对王安石的评价正确吗?你怎样看待王安石变法的作用?

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.D

5.C

6.C

7.A

8.A

9.C

10.C

11.B

12.C

13.B

14.A

15.D

16.A

17.D

18.D

19.A

20.C

21.(1)信息:图1反映的是铁器的使用,图二反映的是土地私有制的确立。关系:铁器的使用是当时生产力变革的重要表现,推动了土地私有制的确立。

(2)措施及作用:奖励军功,实行“二十等爵”,提高了秦军的战斗力,打破了贵族垄断政权的局面,促使军功地主阶级兴起;废除世卿世禄制,打击了旧贵族的势力;严格的户籍制度,实行什伍制度,制定连坐法,加强了国家对百姓控制,有利于社会稳定,但是也体现了严刑酷法;普遍推行郡县制;加强中央集权;“燔诗书而明法令”,制定秦律,维护新兴地主阶级的利益,进行思想文化专制。(任答4点即可)

22.(1)信息:图一:铁农具的使用,图二:井田制的废除,土地私有制确立;关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)特点:以国家财政开支所需制定税收总额;对农民依财产多少征收赋税; 一年分夏秋两季征收;征收商税。 意义:简化了税制,扩大了纳税面;增加了国家财政收入;促进商品经济发展;拟制政治腐败,加强中央集权;以财产为主,税赋负担相对公平。

(3)不同:司马光认为青苗法的实施害处多而加以否定,梁启超则以现代眼光肯定青苗法。因素:研究者的立场,研究的方法和角度,史料的选取,时代的影响。

23.(1)针对北宋加强中央集权的措施造成的负面影响,王安石采取了一系列的改革措施:理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法、均输法等。军事:保甲法、将兵法、保马法。教育:改革考试制度和选官制度(2)不正确。完全否定了王安石变法的作用。王安石变法在一定程度上达到了富国强兵的目的,对缓和社会矛盾、提高军队的战斗力、克服“三冗”、“两积”现象等起了一定的积极作用,他的三不畏变革精神更应值得肯定。

一、单选题

1.摄影作品《个体户登上领奖台》被《人民日报》等许多报纸刊登。其拍摄背景是四川省广汉县农村妇女易容和丈夫在小镇开了一家饮食店,既方便了赶集经商的农民,又为自家致富开了财门。1984年2月县里召开勤劳致富表彰大会,易容背着孩子出席受领奖状。这反映了( )

A.农村生产主要经营形式改变 B.经济体制改革全面展开

C.农村所有制形式趋向多样化 D.农民收入有了显著增长

2.1906年,清政府学部出台《强迫教育章程》规定,全国各地必须广设劝学所;各省城须设蒙学100处,各府州县设40处,村设1处;幼童至7岁须令入学,否则“罪其父兄”。各地以学堂之多少作为劝学官员的功过标准;不认真办理的官员,查实议处。据此可知,该章程

A.有利于促进基础教育的发展 B.意在加强对教育的全面控制

C.改变了奖惩官员的评价标准 D.为实施“新政”奠定了基础

3.费正清在《中国:传统与变革》中说:“清代从1901年到1911年的最后十年与其说是处于崩溃时期,倒不如说是处于新的开创时期。”这个“新的开创时期”,主要指清政府( )

A.通过军事改革开创新的时代 B.废科举推动教育近代化

C.倡办商业加速经济转型 D.预备立宪促进民主进程

4.下图是1951年凌虚、徐京创作的宣传画《陈永康互助组向全国农民挑战》。陈永康响应党中央的号召,走互助合作道路,串联了周围几户农民,组建“陈永康互助组”。该作品反映了

A.生产资料公有制的基本建立 B.社会主义建设已经全面展开

C.在全国推行人民公社化运动 D.生产关系改造的探索已开始

5.《清史稿·选举志》载:“光绪二十七年(1901年),皇太后诏举经济特科……有志虑忠纯、规模闳远、学问淹通、洞达中外时务者,悉心延揽。”这有利于

A.维新政令顺利推行 B.延缓民主革命进程

C.选拔经时济变之才 D.教育领域统一管理

6.1905年,清政府推行“新政”,规定对毕业留学生,分别赏给进士、举人、翰林等出身。这反映出清政府

A.以留学生作为选官的基础 B.开始推行留学救国的实践

C.把奖励留学作为政策基点 D.将留学生作为新政的中坚

7.20世纪70年代,中国与马来西亚、菲律宾等东盟国家建立了外交关系。1988年,中国政府发表了中国与东盟关系的基本原则,强调和平共处、平等互利、共同发展,反对霸权主义。中国政府的这些举措( )

A.体现为现代化建设服务的方向 B.突破了西方国家的经济封锁

C.为东盟的发展提出了中国方案 D.推动了东盟区域经济一体化

8.2017年10月,中共十九大审议通过《中国共产党党章(修正案)》,决定把习近平新时代 写入党章。划线部分应填

A.中国特色社会主义思想 B.科学发展观理论

C.社会主义的核心价值观 D.社会主义荣辱观

9.京师大学堂是戊戌变法失败后被保留的成果,其办学方针是“中学为体,西学为用,中西并用,观其会通”。这一方针

A.禁锢了知识分子思想 B.冲击了旧式官僚体制

C.促进了新思想的传播 D.阻碍了资本主义发展

10.习近平在《在庆祝改革开放40周年大会上的讲话》中指出:“我们党作出实行改革开放的历史性决策是基于对党和国家前途命运的深刻把握,是基于对社会主义革命和建设实践的深刻总结,是基于对时代潮流的深刻洞察,是基于对人民群众期昐和需要的深刻体悟。”据此可知,改革开放

A.顺应了国际社会的和平与发展趋势 B.适应了经济全球化的发展潮流

C.是综合考虑国情和国际形势的结果 D.符合中国社会主义建设的需求

11.1904年清政府颁布的《奏定学堂章程》规定:“先讲中国史,当专举历代帝王之大事,陈述本朝列圣之善政德泽,暨中国百年以内之大事;次则讲古今忠良贤哲之事迹,以及学术、技艺之隆替,武备之弛张,政治之沿革,农、工、商业之进境,风俗之变迁等事。”这反映出

A.中国教育完成了近代化 B.教学内容适应了社会发展

C.清末培养出了大批人才 D.清王朝继续加强君主专制

12.春秋时期齐国实行“相地而衰征”的政策,规定按照土地多少和田质好坏征收赋税。这一举措的实质是

A.为国家增加收入

B.保障公田的地位

C.承认了私田的合法性

D.保障百姓的收入

13.1938年开始,国民政府陆续推行统购统销政策,由财政部贸易委员会和花纱布管制局负责。涉及外销商品与重要日用必需品。前者包括茶叶、桐油、猪鬃、生丝、羊毛及若干矿物等战略物资;后者包括棉花、棉纱及棉布三种军需民用必需品。此举 ( )

A.成为了抗战胜利的根本 B.助长了官僚资本的膨胀

C.杜绝了财政赤字的出现 D.保障了市场的高度繁荣

14.1910年,中国历史上首次以官方名义主办的国际性博览会——南洋劝业会开幕,沪宁实业界人士成立了南洋劝业会研究会,并出版了《南洋劝业会研究会报告书》,以期“开风气而劝农工”,这些现象( )

A.适应了实业救国的要求 B.说明清末新政成效突出

C.推动近代民族工业起步 D.促进了国货运动的兴起

15.光绪二十九年(1903年),江苏巡抚恩寿石印了《圣谕像解》3000部,分送各省,由各省“督抚饬发各府州县中小学堂,俾肄业士子惊圣训之昭垂,睹良模而则效”。这一举措主要反映( )

A.清代科举内容的延续性 B.晚清教育近代化的迟滞

C.清末基层教化的强制性 D.清廷统治的僵化与迂腐

16.“乳母”在中国传统社会广泛存在。《奏定学堂章程》颁布后,清廷组织编写的《新编家政学》教材中却写道:“故母之哺儿,实天赋之职……不自乳者,母子亲爱之情,必不能厚,于将来教育,缺失殊多。凡世之为人母者,慎勿弃其天赋之职也。”这表明中国近代哺育观( )

A.饱含人文色彩 B.提升了妇女地位 C.源于西学东渐 D.有利于人口增长

17.费正清在《中国:传统与变革》中说:“清代从1901年到1911年的最后十年与其说是处于崩溃时期,倒不如说处于新的开创时期。”这个“新的开创时期”,主要指清政府

A.通过改革开创新的时代 B.改革官制促进民主进程

C.废科举推动教育近代化 D.倡办商业促进经济近代化

18.1905年8月,湖广总督张之洞等朝廷重要官员6人一起奏请立刻废止科举制度,指出“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,以分其砥砺实修之志”。这可用于说明晚清时期( )

A.“中体西用”思想的突破 B.实业救国思想的兴起

C.统治集团内部矛盾加剧 D.选官制度改革的进程

19.十六国时期中原地区政治形势混乱,但十六国统治者并不满足于建立割据政权,如夏国建立者赫连勃勃在修建都城时宣称“朕方统一天下,君临万邦,可以统万为名”。魏孝文帝更是志在“南荡吴越,复礼万国”。这可以说明当时( )

A.大一统思想普遍存在 B.民族矛盾十分尖锐

C.统一趋势逐渐加强 D.南朝局势相对稳定

20.课程设置是学校教育制度的重要内容。在1904年的癸卯学制中,中小学阶段的读经讲经课和修身课(讲授伦理道德)属于必修课程,且所占比重较重;1912-1913年颁布的壬子癸丑学制,则取消了读经讲经课;1922年的壬戌学制把修身课改为了公民课。这一课程变迁反映出( )

A.封建思想根深蒂固 B.近代前期民主革命的不彻底性

C.近代教育适时应变 D.民主、科学思想成为社会主流

二、材料分析题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 春秋战国时期,社会经济有了长足发展,上层建筑变革、变法成为潮流。……各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。

——摘编自萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

(1)分别提取图1、图2的历史信息,并说明二者之间的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出商鞅变法中上层建筑变革的主要措施及作用。

22.经济关系的变动和经济政策的调整与当时的社会状况息息相关。阅读材料,回答问题。

材料一

图一春秋战国时期的生产工具 图二废井田开阡陌

材料二 公元780年,唐朝推行两税法,以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有居民在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低缴纳赋税,“户无主客,以现居为薄:人无丁中,以贫富为差”,分夏秋两季征收。“不居处而行商者,在所州县税三十之一”。结果“赋不加敛而增收,版籍(户口册)不造而得其虚实,贫吏不该而好无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料三 青苗钱利民甚少,害民极多……

——司马光《乞罢青苗钱白扎子》

与今世银行所营之业相近,青苗则农业银行之性质也。

——梁启超《王安石传》

(1)分别提取材料一中两幅图的信息,并从唯物史观的角度指出二者之间的关系。

(2)根据材料二概括两税法的特点,并指出两税法有何作用。

(3)根据材料三,指出司马光和梁启超对青苗法的评价有何不同。你认为影响历史评价的因素有哪些?

23.历代对王安石变法毁誉不一,如宋人邵伯温在《闻见录》中说;“王荆公(安石)为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(按:指北宋灭亡和宋廷南迁)!”。请回答:

(1)宋人邵伯温“尽变更祖宗法度”,其具体的体现在哪些方面?

(2)宋人邵伯温对王安石的评价正确吗?你怎样看待王安石变法的作用?

参考答案:

1.C

2.A

3.C

4.D

5.C

6.C

7.A

8.A

9.C

10.C

11.B

12.C

13.B

14.A

15.D

16.A

17.D

18.D

19.A

20.C

21.(1)信息:图1反映的是铁器的使用,图二反映的是土地私有制的确立。关系:铁器的使用是当时生产力变革的重要表现,推动了土地私有制的确立。

(2)措施及作用:奖励军功,实行“二十等爵”,提高了秦军的战斗力,打破了贵族垄断政权的局面,促使军功地主阶级兴起;废除世卿世禄制,打击了旧贵族的势力;严格的户籍制度,实行什伍制度,制定连坐法,加强了国家对百姓控制,有利于社会稳定,但是也体现了严刑酷法;普遍推行郡县制;加强中央集权;“燔诗书而明法令”,制定秦律,维护新兴地主阶级的利益,进行思想文化专制。(任答4点即可)

22.(1)信息:图一:铁农具的使用,图二:井田制的废除,土地私有制确立;关系:生产力的发展推动了生产关系的变革。

(2)特点:以国家财政开支所需制定税收总额;对农民依财产多少征收赋税; 一年分夏秋两季征收;征收商税。 意义:简化了税制,扩大了纳税面;增加了国家财政收入;促进商品经济发展;拟制政治腐败,加强中央集权;以财产为主,税赋负担相对公平。

(3)不同:司马光认为青苗法的实施害处多而加以否定,梁启超则以现代眼光肯定青苗法。因素:研究者的立场,研究的方法和角度,史料的选取,时代的影响。

23.(1)针对北宋加强中央集权的措施造成的负面影响,王安石采取了一系列的改革措施:理财:青苗法、募役法、农田水利法、方田均税法、市易法、均输法等。军事:保甲法、将兵法、保马法。教育:改革考试制度和选官制度(2)不正确。完全否定了王安石变法的作用。王安石变法在一定程度上达到了富国强兵的目的,对缓和社会矛盾、提高军队的战斗力、克服“三冗”、“两积”现象等起了一定的积极作用,他的三不畏变革精神更应值得肯定。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理