第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业(含答案) 2023-2024学年高二上学期历史统编版(2019)选择性必修1国家制度与社会治理 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课时作业

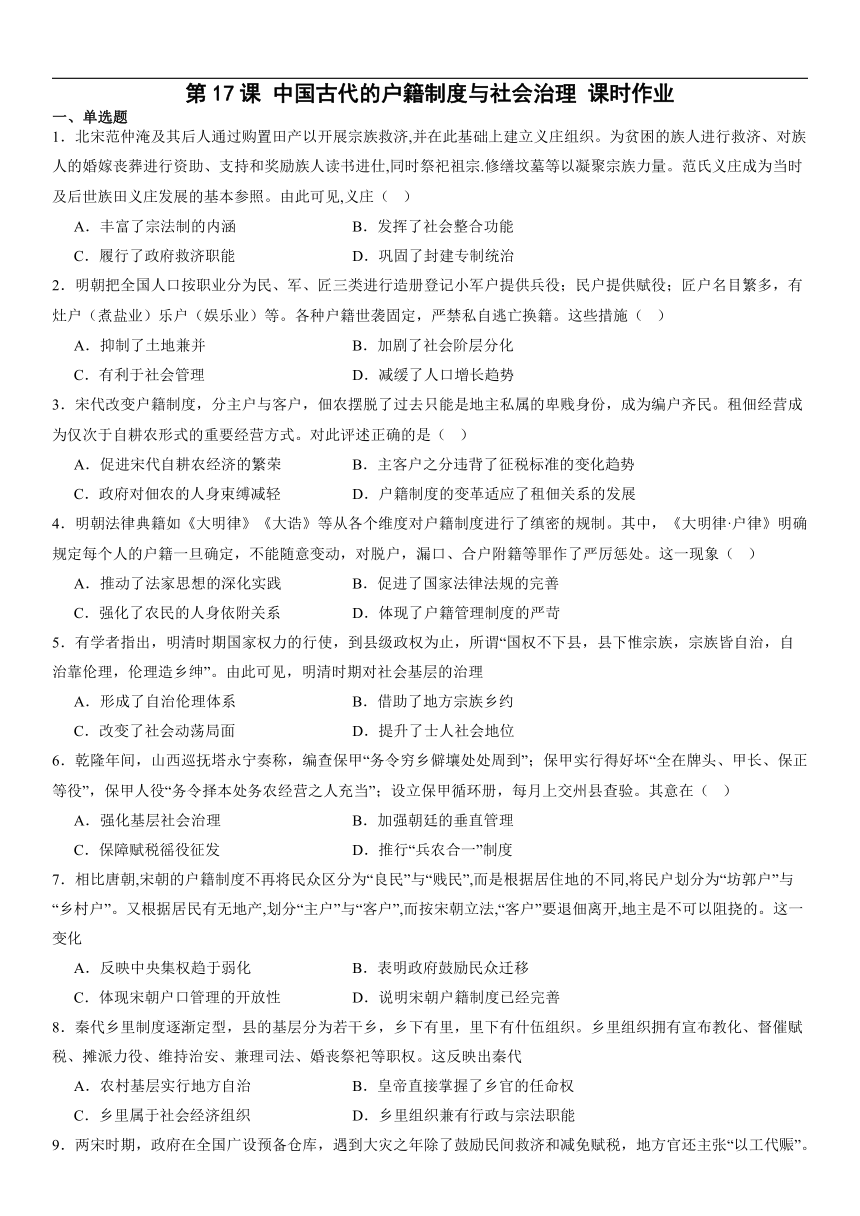

一、单选题

1.北宋范仲淹及其后人通过购置田产以开展宗族救济,并在此基础上建立义庄组织。为贫困的族人进行救济、对族人的婚嫁丧葬进行资助、支持和奖励族人读书进仕,同时祭祀祖宗.修缮坟墓等以凝聚宗族力量。范氏义庄成为当时及后世族田义庄发展的基本参照。由此可见,义庄( )

A.丰富了宗法制的内涵 B.发挥了社会整合功能

C.履行了政府救济职能 D.巩固了封建专制统治

2.明朝把全国人口按职业分为民、军、匠三类进行造册登记小军户提供兵役;民户提供赋役;匠户名目繁多,有灶户(煮盐业)乐户(娱乐业)等。各种户籍世袭固定,严禁私自逃亡换籍。这些措施( )

A.抑制了土地兼并 B.加剧了社会阶层分化

C.有利于社会管理 D.减缓了人口增长趋势

3.宋代改变户籍制度,分主户与客户,佃农摆脱了过去只能是地主私属的卑贱身份,成为编户齐民。租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。对此评述正确的是( )

A.促进宋代自耕农经济的繁荣 B.主客户之分违背了征税标准的变化趋势

C.政府对佃农的人身束缚减轻 D.户籍制度的变革适应了租佃关系的发展

4.明朝法律典籍如《大明律》《大诰》等从各个维度对户籍制度进行了缜密的规制。其中,《大明律·户律》明确规定每个人的户籍一旦确定,不能随意变动,对脱户,漏口、合户附籍等罪作了严厉惩处。这一现象( )

A.推动了法家思想的深化实践 B.促进了国家法律法规的完善

C.强化了农民的人身依附关系 D.体现了户籍管理制度的严苛

5.有学者指出,明清时期国家权力的行使,到县级政权为止,所谓“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。由此可见,明清时期对社会基层的治理

A.形成了自治伦理体系 B.借助了地方宗族乡约

C.改变了社会动荡局面 D.提升了士人社会地位

6.乾隆年间,山西巡抚塔永宁奏称,编查保甲“务令穷乡僻壤处处周到”;保甲实行得好坏“全在牌头、甲长、保正等役”,保甲人役“务令择本处务农经营之人充当”;设立保甲循环册,每月上交州县查验。其意在( )

A.强化基层社会治理 B.加强朝廷的垂直管理

C.保障赋税徭役征发 D.推行“兵农合一”制度

7.相比唐朝,宋朝的户籍制度不再将民众区分为“良民”与“贱民”,而是根据居住地的不同,将民户划分为“坊郭户”与“乡村户”。又根据居民有无地产,划分“主户”与“客户”,而按宋朝立法,“客户”要退佃离开,地主是不可以阻挠的。这一变化

A.反映中央集权趋于弱化 B.表明政府鼓励民众迁移

C.体现宋朝户口管理的开放性 D.说明宋朝户籍制度已经完善

8.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权。这反映出秦代

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

9.两宋时期,政府在全国广设预备仓库,遇到大灾之年除了鼓励民间救济和减免赋税,地方官还主张“以工代赈”。如熙宁年间越州大旱,知州赵个卜下令修城,计用工3.8万人。使“不能自食者,得以受粟;能自食者得以乘粟;凡以工代赈者,借贷者,弃婴皆得其所”。宋朝的这些做法( )

A.意在完善国家救灾体系 B.体现出政府社会救济注重实效

C.加重了政府的治理成本 D.强化了广大民众救灾防灾意识

10.宋朝设置了乡里、耆管、都保等乡村体制,其中的管理者被称为乡役人,他们与村民有着千丝万缕的联系,为其“熟人社会圈”考虑,他们经常站在民众的立场上,与官府周旋,融通于其间。由此可知,宋代的乡村治理( )

A.与宗族社会相适应 B.消除了官民间的矛盾

C.造成了地方的割据 D.依靠基层的行政机构

11.开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱,百姓不给”的社会现实,“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓'”。“自是州里丰衍,民多赖焉”。据此可知,设立义仓的主要目的是

A.增加政府财政收入 B.维护社会稳定

C.促进农业经济发展 D.繁荣粮食市场

12.秦朝《为田律》规定,田间的阡陌道路一律宽三尺,地主有义务随时保持道路的平整,每年的八月要整修田界,除去道路上的杂草,九月要整修道路,十月要全面整修道路桥梁。这些法令的颁行旨在( )

A.保证全国境内的交通顺畅 B.使国家认同观念深入人心

C.强调土地私有制的合法性 D.巩固大一统国家治理体系

13.唐太宗贞观二年(628年)规定,凡耕种土地者每亩纳粮食2升作为义仓粮,存贮州县,以备荒年赈灾之需。唐代宗广德年间,义仓已普遍设立于全国各地。据此可知,唐代( )

A.完善了民间社会救济制度 B.拉开了国家广设义仓序幕

C.吸取了隋朝迅速灭亡教训 D.政府成为社会救济的主体

14.春秋时期,鲁、齐、卫、吴、越诸国都采用农村公社共同体的形式来处理全国土地和农业人口问题,二十五家为一社,“社之户口,书于版图”。而战国以后,以家户为对象的户籍制度开始成为国家对社区单位管理的主要办法之一。这一变化说明了( )

A.社区管理模式开始出现 B.宗法关系逐渐遭到破坏

C.国家基层管理日益严密 D.国家权力延伸到了农村

15.西周时期,对国人(周族平民)和野人(被征服的部族)实行分治,国人地位较高。战国时期,各国先后“编户齐民”,统一户籍,消除国人与野人的界限。这表明战国时期

A.国家组织能力增强 B.民众赋税负担减少

C.农民人身依附减弱 D.等级观念逐渐消除

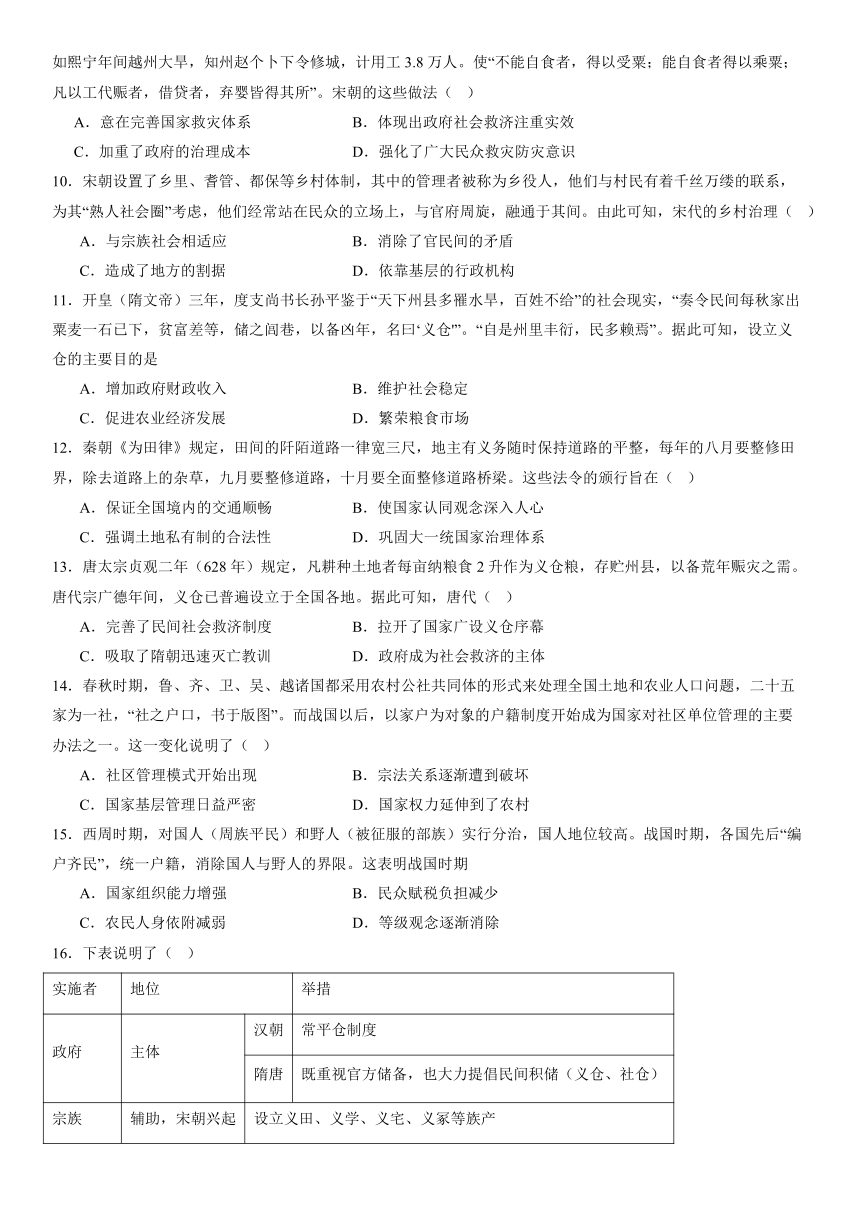

16.下表说明了( )

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 设立义田、义学、义宅、义冢等族产

慈善组织 辅助,明清兴起 助学、助丧、施医、济贫等

A.政府救济的重点在于救灾救济贫困 B.社会救济逐步形成多元化局面

C.社会救济主要由宗族、慈善组织进行 D.社会救济保障了民众日常生活

17.开宝年间,宋太祖赵匡胤诏令天下“举孝悌彰闻”,开宋代劝孝之风。南宋度宗时,“民有以孝悌闻于乡者,守、令具名上闻,将旌异劳赐(表彰赏赐)焉”;同时,两宋大量印制《孝经》并向民间普及。上述做法( )

A.适应了基层治理的需要 B.体现了优抚特殊群体的传统

C.丰富了儒家经书的内容 D.促进了封建礼仪制度的完善

18.里、亭、乡是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里等基层组织统一为村,从法律上实施统一管理。可见基层管理

A.实现了中央对乡里一级的直接管理

B.半自治的性质一度弱化了中央集权

C.官员由中央任命体现国家治理延伸

D.有国家政权干预和控制渐强的趋势

19.里是秦汉基层社会组织,是中央集权的地方政体中不可缺少的组成部分,是乡村社会的基本组织单位,也是汉王朝对乡村人口严密监控的具体实施单位。但《后汉书》(成书于446年)谓“里有里魁,民有什伍,善恶以告”。“里”的职能微调表明( )

A.中央集权严重削弱 B.治理具有伦理色彩

C.儒学成为主流思想 D.治理地方效果明显

20.中国的户籍制度始于周朝,至秦代初具规模。从商代的“登人”到汉代的“编户齐民”,再到宋代的“保甲制”,户籍制度通过体系完备的社区组织、行政网络克服了人口居住分散的特点建立起了自下而上的严格的户口管理制度。我国历代政府之所以重视户籍管理,其根本目的是

A.严防农民串联造反 B.便于国家征集劳役和兵役

C.便于压迫剥削农民 D.巩固封建王朝统治

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝的普通民户(即区别于“贱民”的良民)不分城乡,实行统一的九等户籍制,也称税户,即依据资产多少分为九等纳税。宋朝政府为了便于统治坊市制破坏的城区,更为了对繁荣的城镇工商业增加税收,采取了前所未有的城乡分治的制度。将县城以下的乡村经济中心设立为镇,由中央直接委派“监镇”治理和收税。镇内的市与乡村也实行分治。镇因此由唐代的军事要地,变为宋朝的乡村经济中心。一种新的以经济地位,即有无常产区分的主户、客户制,以及根据城镇与乡村经济发展程度,城镇坊郭户与乡村的乡村户分开的新制度,和与之相适应的乡村主户的五等户籍制度和城镇主户的十等户籍制度,先后产生,这在中国古代户籍制度史上具有划时代的意义。

——摘编自陈振著《宋史》

宋朝户籍管理制度发生了怎样的变化?分析其变化的原因。

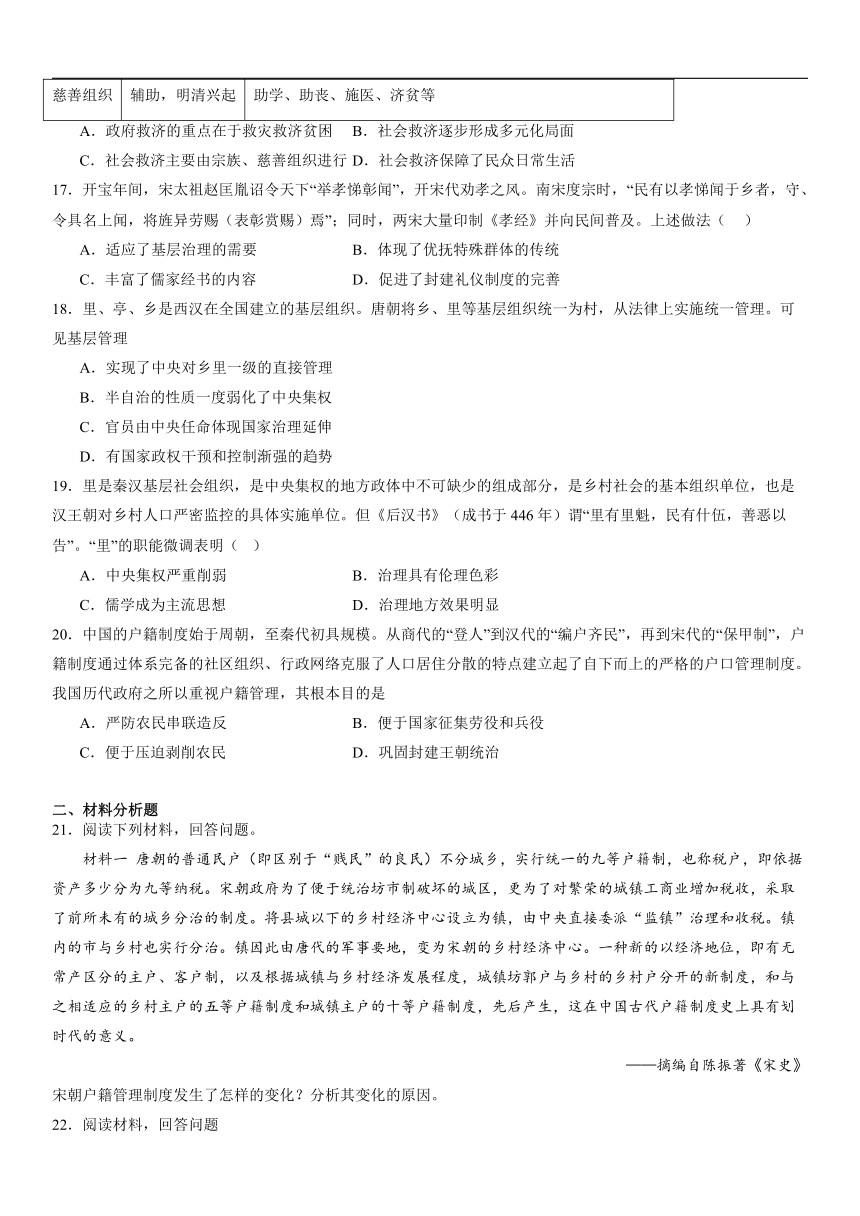

22.阅读材料,回答问题

史料一 清朝前期,政府未设立专门的救灾机构,沿袭了中国古代户部管理救荒的做法,救灾官员是临时差遣,不是专职。清末,官制改革中设立民政部,其执掌包括地方行政、自治、户口、风教、荒政等事项。民政部下设保息科,掌管官绅所办慈善事业、各地水旱灾、善后赈济。晚清时期,清政府财政状况不断恶化,限制了救济资金的投入,政府社会救济资金的来源呈现出对社会筹资渠道的依赖。

——摘编自李俊岭《晚清社会救济进步与王朝灭亡的一致性》

史料二 我国古代社会的贫困救助,可以分为政府救助和社会救助。我国在传统上是中央集权的国家,发生天灾人祸时,政府大规模的赈灾活动起着决定性作用。至于日常的贫困救助,实际上是由民间社会自己来实施的。针对古代聚族而居的情况,宋代范仲淹开设了“义庄”,购置族田,以族田收入在宗族内部开展救济、赡养和助学。南宋朱熹也曾提议民间创办“社仓”,向灾民贷赈钱粮以济贫困。明清商品经济发展,商人在贫困救助中发挥的作用越来越突出。此外,一些财力丰厚、影响较大的佛寺,都有过一些救灾济贫的举措。

——摘编自刘志扬《我国古代的社会救助:途径与成效》

[探究]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析清政府在前期和晚期社会救济措施的差异。

(2)据史料二概括我国古代救助体系的特点。

23.阅读材料,回答问题

材料一 由科举进入仕途的人在宋代以后逐渐增多,他们构成了乡贤的主体,并逐渐参与到地方事务中来。儒士吕大钩辞官回乡后,制定了《吕氏乡约》,对乡民修身、立业、齐家、交友等方面作出规范性的要求。在该乡约的引领下,当时的蓝田地区民风淳朴,甚至关中一代的社会风气也深受其影响。明清时期,无论是朝廷政令在地方上的有效实施还是民间愿望的上达,乡贤都发挥了重要的作用。

——摘编自胡彬彬《古代乡贤与乡村治理》等

材料二 清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织的里社保甲坊厢系列:二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清朝基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等著《清史十五讲》

材料三 20世纪80年代,村民自治迅速发展,到1997年,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代乡贤参与乡村治理的历史背景,并分析其影响。

(2)根据材料二概括清代基层社会组织的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括村民自治的性质。综上,谈谈你对政治制度的认识。

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.C

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.A

11.B

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.D

19.B

20.D

21.变化:由区别良民和贱民登记户籍,变为分主户和客户登记户籍;由城乡不分登记户籍,变为城乡分治的户籍制度;由良民九等户籍制度变为主户乡村五等户籍制和城镇十等户籍制。

原因:北宋社会经济发展,租佃制生产关系已占统治地位;北宋农业、手工业和商业得到了迅速发展,城镇十分繁荣,坊市制度破坏;政府为了增加财政税收。

22.(1)差异:清前期,未设立专门救济机构,临时差遣;后期,设立专职救济机构;依赖社会筹资。

(2)特点:政府救济与民间社会救济相结合;救济形式多样;注重可持续性;注重救助与经济手段的结合;施助主体多样;佛寺发挥重要作用;宗族发挥重要作用;体现儒家思想。

23.(1)历史背景:政府的重视;科举制的发展;儒家思想的影响;士大夫的社会责任感;宗法观念的影响;小农经济的发展。

影响:形成了良好的乡风,规范了基层社会秩序;促进了儒家思想的传播;有利于朝廷政令的落实,缓和了社会矛盾;有助于凝聚乡邻,利于社会教化。

(2)主要特点:官方参与基层管理组织;宗法关系作用重要;经济性质功能明显;三大组织相互关联。

(3)性质:新中国农村社会主义基层民主制度。认识:政治制度是治理国家,社会稳定的根本保障;政治制度的选择要符合本国社会、经济、文化实际和发展的需要,不应照搬别国。

一、单选题

1.北宋范仲淹及其后人通过购置田产以开展宗族救济,并在此基础上建立义庄组织。为贫困的族人进行救济、对族人的婚嫁丧葬进行资助、支持和奖励族人读书进仕,同时祭祀祖宗.修缮坟墓等以凝聚宗族力量。范氏义庄成为当时及后世族田义庄发展的基本参照。由此可见,义庄( )

A.丰富了宗法制的内涵 B.发挥了社会整合功能

C.履行了政府救济职能 D.巩固了封建专制统治

2.明朝把全国人口按职业分为民、军、匠三类进行造册登记小军户提供兵役;民户提供赋役;匠户名目繁多,有灶户(煮盐业)乐户(娱乐业)等。各种户籍世袭固定,严禁私自逃亡换籍。这些措施( )

A.抑制了土地兼并 B.加剧了社会阶层分化

C.有利于社会管理 D.减缓了人口增长趋势

3.宋代改变户籍制度,分主户与客户,佃农摆脱了过去只能是地主私属的卑贱身份,成为编户齐民。租佃经营成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。对此评述正确的是( )

A.促进宋代自耕农经济的繁荣 B.主客户之分违背了征税标准的变化趋势

C.政府对佃农的人身束缚减轻 D.户籍制度的变革适应了租佃关系的发展

4.明朝法律典籍如《大明律》《大诰》等从各个维度对户籍制度进行了缜密的规制。其中,《大明律·户律》明确规定每个人的户籍一旦确定,不能随意变动,对脱户,漏口、合户附籍等罪作了严厉惩处。这一现象( )

A.推动了法家思想的深化实践 B.促进了国家法律法规的完善

C.强化了农民的人身依附关系 D.体现了户籍管理制度的严苛

5.有学者指出,明清时期国家权力的行使,到县级政权为止,所谓“国权不下县,县下惟宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理造乡绅”。由此可见,明清时期对社会基层的治理

A.形成了自治伦理体系 B.借助了地方宗族乡约

C.改变了社会动荡局面 D.提升了士人社会地位

6.乾隆年间,山西巡抚塔永宁奏称,编查保甲“务令穷乡僻壤处处周到”;保甲实行得好坏“全在牌头、甲长、保正等役”,保甲人役“务令择本处务农经营之人充当”;设立保甲循环册,每月上交州县查验。其意在( )

A.强化基层社会治理 B.加强朝廷的垂直管理

C.保障赋税徭役征发 D.推行“兵农合一”制度

7.相比唐朝,宋朝的户籍制度不再将民众区分为“良民”与“贱民”,而是根据居住地的不同,将民户划分为“坊郭户”与“乡村户”。又根据居民有无地产,划分“主户”与“客户”,而按宋朝立法,“客户”要退佃离开,地主是不可以阻挠的。这一变化

A.反映中央集权趋于弱化 B.表明政府鼓励民众迁移

C.体现宋朝户口管理的开放性 D.说明宋朝户籍制度已经完善

8.秦代乡里制度逐渐定型,县的基层分为若干乡,乡下有里,里下有什伍组织。乡里组织拥有宣布教化、督催赋税、摊派力役、维持治安、兼理司法、婚丧祭祀等职权。这反映出秦代

A.农村基层实行地方自治 B.皇帝直接掌握了乡官的任命权

C.乡里属于社会经济组织 D.乡里组织兼有行政与宗法职能

9.两宋时期,政府在全国广设预备仓库,遇到大灾之年除了鼓励民间救济和减免赋税,地方官还主张“以工代赈”。如熙宁年间越州大旱,知州赵个卜下令修城,计用工3.8万人。使“不能自食者,得以受粟;能自食者得以乘粟;凡以工代赈者,借贷者,弃婴皆得其所”。宋朝的这些做法( )

A.意在完善国家救灾体系 B.体现出政府社会救济注重实效

C.加重了政府的治理成本 D.强化了广大民众救灾防灾意识

10.宋朝设置了乡里、耆管、都保等乡村体制,其中的管理者被称为乡役人,他们与村民有着千丝万缕的联系,为其“熟人社会圈”考虑,他们经常站在民众的立场上,与官府周旋,融通于其间。由此可知,宋代的乡村治理( )

A.与宗族社会相适应 B.消除了官民间的矛盾

C.造成了地方的割据 D.依靠基层的行政机构

11.开皇(隋文帝)三年,度支尚书长孙平鉴于“天下州县多罹水旱,百姓不给”的社会现实,“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓'”。“自是州里丰衍,民多赖焉”。据此可知,设立义仓的主要目的是

A.增加政府财政收入 B.维护社会稳定

C.促进农业经济发展 D.繁荣粮食市场

12.秦朝《为田律》规定,田间的阡陌道路一律宽三尺,地主有义务随时保持道路的平整,每年的八月要整修田界,除去道路上的杂草,九月要整修道路,十月要全面整修道路桥梁。这些法令的颁行旨在( )

A.保证全国境内的交通顺畅 B.使国家认同观念深入人心

C.强调土地私有制的合法性 D.巩固大一统国家治理体系

13.唐太宗贞观二年(628年)规定,凡耕种土地者每亩纳粮食2升作为义仓粮,存贮州县,以备荒年赈灾之需。唐代宗广德年间,义仓已普遍设立于全国各地。据此可知,唐代( )

A.完善了民间社会救济制度 B.拉开了国家广设义仓序幕

C.吸取了隋朝迅速灭亡教训 D.政府成为社会救济的主体

14.春秋时期,鲁、齐、卫、吴、越诸国都采用农村公社共同体的形式来处理全国土地和农业人口问题,二十五家为一社,“社之户口,书于版图”。而战国以后,以家户为对象的户籍制度开始成为国家对社区单位管理的主要办法之一。这一变化说明了( )

A.社区管理模式开始出现 B.宗法关系逐渐遭到破坏

C.国家基层管理日益严密 D.国家权力延伸到了农村

15.西周时期,对国人(周族平民)和野人(被征服的部族)实行分治,国人地位较高。战国时期,各国先后“编户齐民”,统一户籍,消除国人与野人的界限。这表明战国时期

A.国家组织能力增强 B.民众赋税负担减少

C.农民人身依附减弱 D.等级观念逐渐消除

16.下表说明了( )

实施者 地位 举措

政府 主体 汉朝 常平仓制度

隋唐 既重视官方储备,也大力提倡民间积储(义仓、社仓)

宗族 辅助,宋朝兴起 设立义田、义学、义宅、义冢等族产

慈善组织 辅助,明清兴起 助学、助丧、施医、济贫等

A.政府救济的重点在于救灾救济贫困 B.社会救济逐步形成多元化局面

C.社会救济主要由宗族、慈善组织进行 D.社会救济保障了民众日常生活

17.开宝年间,宋太祖赵匡胤诏令天下“举孝悌彰闻”,开宋代劝孝之风。南宋度宗时,“民有以孝悌闻于乡者,守、令具名上闻,将旌异劳赐(表彰赏赐)焉”;同时,两宋大量印制《孝经》并向民间普及。上述做法( )

A.适应了基层治理的需要 B.体现了优抚特殊群体的传统

C.丰富了儒家经书的内容 D.促进了封建礼仪制度的完善

18.里、亭、乡是西汉在全国建立的基层组织。唐朝将乡、里等基层组织统一为村,从法律上实施统一管理。可见基层管理

A.实现了中央对乡里一级的直接管理

B.半自治的性质一度弱化了中央集权

C.官员由中央任命体现国家治理延伸

D.有国家政权干预和控制渐强的趋势

19.里是秦汉基层社会组织,是中央集权的地方政体中不可缺少的组成部分,是乡村社会的基本组织单位,也是汉王朝对乡村人口严密监控的具体实施单位。但《后汉书》(成书于446年)谓“里有里魁,民有什伍,善恶以告”。“里”的职能微调表明( )

A.中央集权严重削弱 B.治理具有伦理色彩

C.儒学成为主流思想 D.治理地方效果明显

20.中国的户籍制度始于周朝,至秦代初具规模。从商代的“登人”到汉代的“编户齐民”,再到宋代的“保甲制”,户籍制度通过体系完备的社区组织、行政网络克服了人口居住分散的特点建立起了自下而上的严格的户口管理制度。我国历代政府之所以重视户籍管理,其根本目的是

A.严防农民串联造反 B.便于国家征集劳役和兵役

C.便于压迫剥削农民 D.巩固封建王朝统治

二、材料分析题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 唐朝的普通民户(即区别于“贱民”的良民)不分城乡,实行统一的九等户籍制,也称税户,即依据资产多少分为九等纳税。宋朝政府为了便于统治坊市制破坏的城区,更为了对繁荣的城镇工商业增加税收,采取了前所未有的城乡分治的制度。将县城以下的乡村经济中心设立为镇,由中央直接委派“监镇”治理和收税。镇内的市与乡村也实行分治。镇因此由唐代的军事要地,变为宋朝的乡村经济中心。一种新的以经济地位,即有无常产区分的主户、客户制,以及根据城镇与乡村经济发展程度,城镇坊郭户与乡村的乡村户分开的新制度,和与之相适应的乡村主户的五等户籍制度和城镇主户的十等户籍制度,先后产生,这在中国古代户籍制度史上具有划时代的意义。

——摘编自陈振著《宋史》

宋朝户籍管理制度发生了怎样的变化?分析其变化的原因。

22.阅读材料,回答问题

史料一 清朝前期,政府未设立专门的救灾机构,沿袭了中国古代户部管理救荒的做法,救灾官员是临时差遣,不是专职。清末,官制改革中设立民政部,其执掌包括地方行政、自治、户口、风教、荒政等事项。民政部下设保息科,掌管官绅所办慈善事业、各地水旱灾、善后赈济。晚清时期,清政府财政状况不断恶化,限制了救济资金的投入,政府社会救济资金的来源呈现出对社会筹资渠道的依赖。

——摘编自李俊岭《晚清社会救济进步与王朝灭亡的一致性》

史料二 我国古代社会的贫困救助,可以分为政府救助和社会救助。我国在传统上是中央集权的国家,发生天灾人祸时,政府大规模的赈灾活动起着决定性作用。至于日常的贫困救助,实际上是由民间社会自己来实施的。针对古代聚族而居的情况,宋代范仲淹开设了“义庄”,购置族田,以族田收入在宗族内部开展救济、赡养和助学。南宋朱熹也曾提议民间创办“社仓”,向灾民贷赈钱粮以济贫困。明清商品经济发展,商人在贫困救助中发挥的作用越来越突出。此外,一些财力丰厚、影响较大的佛寺,都有过一些救灾济贫的举措。

——摘编自刘志扬《我国古代的社会救助:途径与成效》

[探究]

(1)根据史料一并结合所学知识,分析清政府在前期和晚期社会救济措施的差异。

(2)据史料二概括我国古代救助体系的特点。

23.阅读材料,回答问题

材料一 由科举进入仕途的人在宋代以后逐渐增多,他们构成了乡贤的主体,并逐渐参与到地方事务中来。儒士吕大钩辞官回乡后,制定了《吕氏乡约》,对乡民修身、立业、齐家、交友等方面作出规范性的要求。在该乡约的引领下,当时的蓝田地区民风淳朴,甚至关中一代的社会风气也深受其影响。明清时期,无论是朝廷政令在地方上的有效实施还是民间愿望的上达,乡贤都发挥了重要的作用。

——摘编自胡彬彬《古代乡贤与乡村治理》等

材料二 清代基层社会主要的构成要素有三大系列社会组织:一是官方出面组织的里社保甲坊厢系列:二是聚族而居、自然形成的家族宗族乡族系列;三是同样自然形成、互动共生的经济型乡族组织及行业组织系列。这三大系列社会组织或平行,或重叠,或交错,其所处位置及相互关联的方式,反映了清朝基层社会组织结构及发展态势。

——摘编自张研等著《清史十五讲》

材料三 20世纪80年代,村民自治迅速发展,到1997年,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代乡贤参与乡村治理的历史背景,并分析其影响。

(2)根据材料二概括清代基层社会组织的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括村民自治的性质。综上,谈谈你对政治制度的认识。

参考答案:

1.B

2.C

3.D

4.C

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.A

11.B

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.D

19.B

20.D

21.变化:由区别良民和贱民登记户籍,变为分主户和客户登记户籍;由城乡不分登记户籍,变为城乡分治的户籍制度;由良民九等户籍制度变为主户乡村五等户籍制和城镇十等户籍制。

原因:北宋社会经济发展,租佃制生产关系已占统治地位;北宋农业、手工业和商业得到了迅速发展,城镇十分繁荣,坊市制度破坏;政府为了增加财政税收。

22.(1)差异:清前期,未设立专门救济机构,临时差遣;后期,设立专职救济机构;依赖社会筹资。

(2)特点:政府救济与民间社会救济相结合;救济形式多样;注重可持续性;注重救助与经济手段的结合;施助主体多样;佛寺发挥重要作用;宗族发挥重要作用;体现儒家思想。

23.(1)历史背景:政府的重视;科举制的发展;儒家思想的影响;士大夫的社会责任感;宗法观念的影响;小农经济的发展。

影响:形成了良好的乡风,规范了基层社会秩序;促进了儒家思想的传播;有利于朝廷政令的落实,缓和了社会矛盾;有助于凝聚乡邻,利于社会教化。

(2)主要特点:官方参与基层管理组织;宗法关系作用重要;经济性质功能明显;三大组织相互关联。

(3)性质:新中国农村社会主义基层民主制度。认识:政治制度是治理国家,社会稳定的根本保障;政治制度的选择要符合本国社会、经济、文化实际和发展的需要,不应照搬别国。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理