统编版2023-2024学年六年级下册语文小升初试题提分训练(无答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2023-2024学年六年级下册语文小升初试题提分训练(无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 77.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

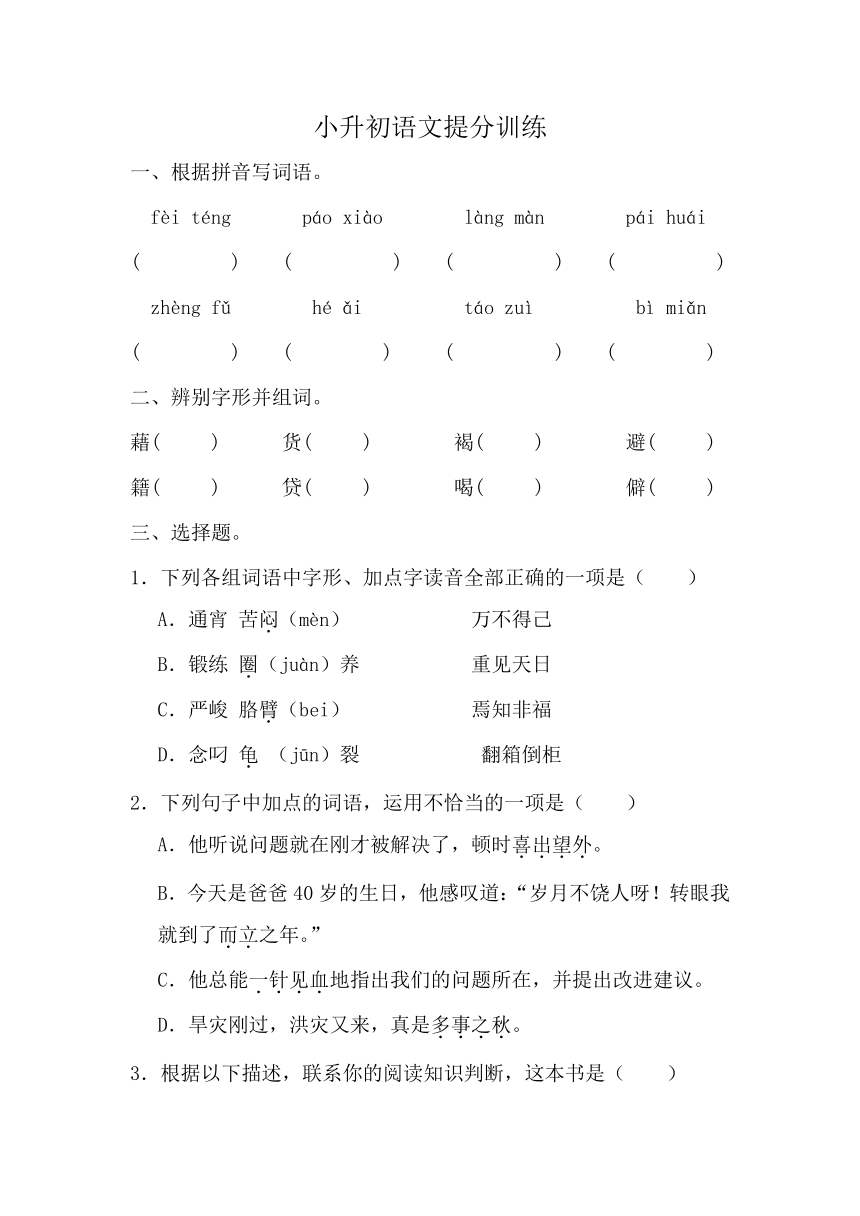

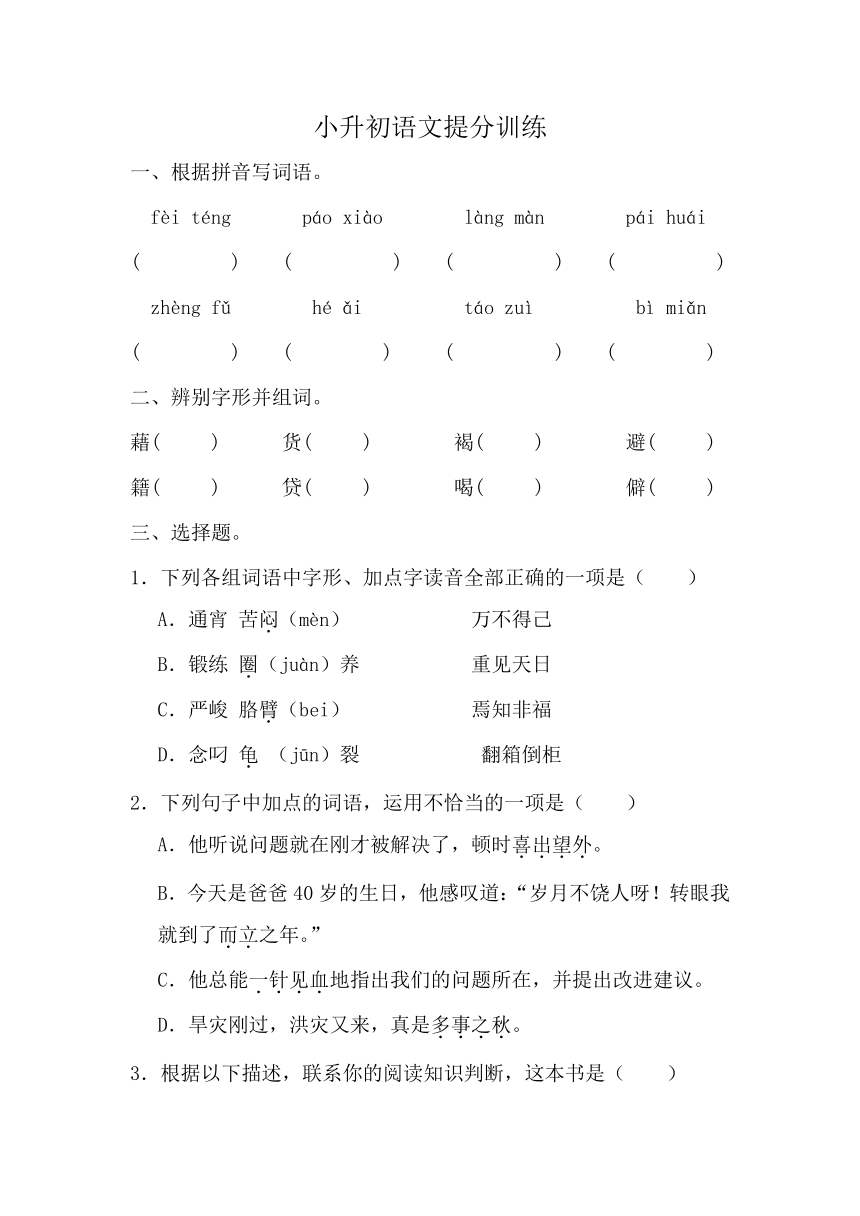

小升初语文提分训练

一、根据拼音写词语。

fèi téng páo xiào làng màn pái huái

( ) ( ) ( ) ( )

zhèng fǔ hé ǎi táo zuì bì miǎn

( ) ( ) ( ) ( )

二、辨别字形并组词。

藉( ) 货( ) 褐( ) 避( )

籍( ) 贷( ) 喝( ) 僻( )

三、选择题。

1.下列各组词语中字形、加点字读音全部正确的一项是( )

A.通宵 苦闷(mèn) 万不得己

B.锻练 圈(juàn)养 重见天日

C.严峻 胳臂(bei) 焉知非福

D.念叼 龟 (jūn)裂 翻箱倒柜

2.下列句子中加点的词语,运用不恰当的一项是( )

A.他听说问题就在刚才被解决了,顿时喜出望外。

B.今天是爸爸40岁的生日,他感叹道:“岁月不饶人呀!转眼我就到了而立之年。”

C.他总能一针见血地指出我们的问题所在,并提出改进建议。

D.旱灾刚过,洪灾又来,真是多事之秋。

3.根据以下描述,联系你的阅读知识判断,这本书是( )

这本书又名《石头记》,通过对“贾、史、王、薛”四大家族荣衰的描写,展示了广阔的社会生活视野,囊括了多姿多彩的世俗人情,被列为我国四大古典名著之首。

A.《西游记》 B.《水浒传》 C.《三国演义》 D.《红楼梦》

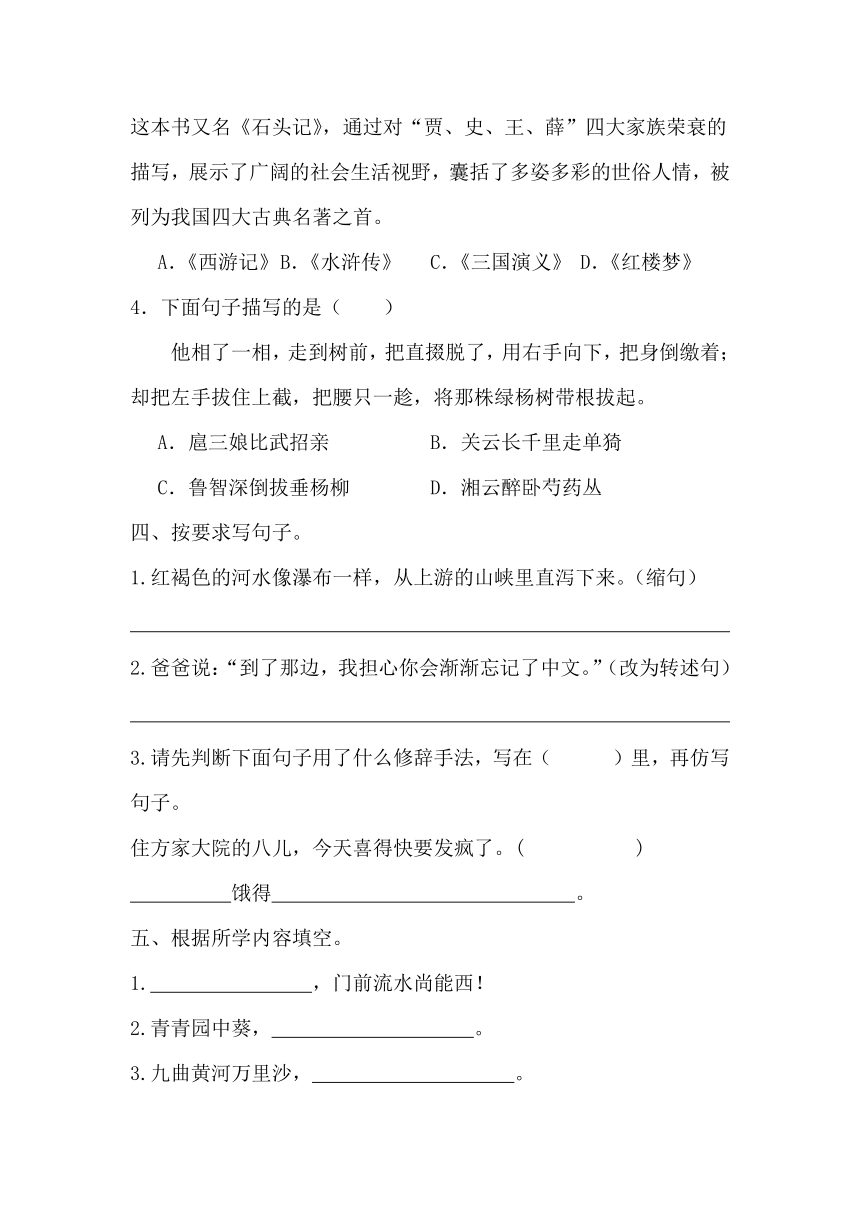

4.下面句子描写的是( )

他相了一相,走到树前,把直掇脱了,用右手向下,把身倒缴着;却把左手拔住上截,把腰只一趁,将那株绿杨树带根拔起。

A.扈三娘比武招亲 B.关云长千里走单猗

C.鲁智深倒拔垂杨柳 D.湘云醉卧芍药丛

四、按要求写句子。

1.红褐色的河水像瀑布一样,从上游的山峡里直泻下来。(缩句)

2.爸爸说:“到了那边,我担心你会渐渐忘记了中文。”(改为转述句)

3.请先判断下面句子用了什么修辞手法,写在( )里,再仿写句子。

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

饿得 。

五、根据所学内容填空。

1. ,门前流水尚能西!

2.青青园中葵, 。

3.九曲黄河万里沙, 。

4.送别诗在我国古诗中占有重要地位,许多著名诗人都有优秀作品,即将告别母校,告别亲爱的老师和同学,我们自然想到李白送别孟浩然时写下的“ , 。”表达了离别之情;王维在送元二时也写下了“ , ”,表达了对好友的美好祝福。

5.古典诗词中意境纷繁、气象万千。请任意写出古诗词中带有“雨”字的两个连贯的句子: , 。

6.本学期,我们积累了许多名言警句,请写一句虚心听取别人意见的名言“ , 。”

7.一儿曰:“ , ,”此不为近者热而远者凉乎?

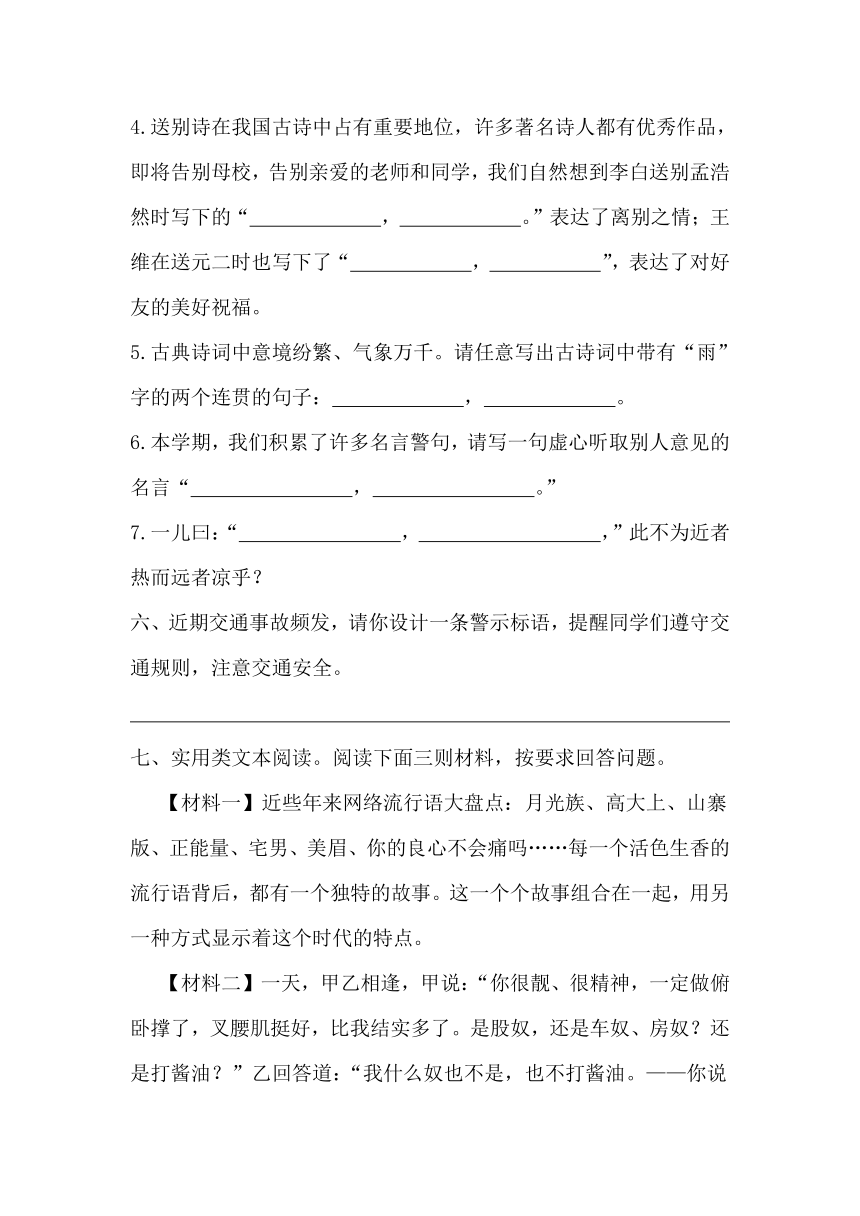

六、近期交通事故频发,请你设计一条警示标语,提醒同学们遵守交通规则,注意交通安全。

七、实用类文本阅读。阅读下面三则材料,按要求回答问题。

【材料一】近些年来网络流行语大盘点:月光族、高大上、山寨版、正能量、宅男、美眉、你的良心不会痛吗……每一个活色生香的流行语背后,都有一个独特的故事。这一个个故事组合在一起,用另一种方式显示着这个时代的特点。

【材料二】一天,甲乙相逢,甲说:“你很靓、很精神,一定做俯卧撑了,叉腰肌挺好,比我结实多了。是股奴,还是车奴、房奴?还是打酱油?”乙回答道:“我什么奴也不是,也不打酱油。——你说的什么乱七八糟的,这些网络语言我听不明白。”

【材料三】调查发现,人们对待网络语言的态度不一,具体情况如下表:

1.用一句话概括以上材料的内容。

2.从[材料三]表格中的数据,你获得哪些信息?请你简要概括2点。

(1)

(2)

3.你对网络语言使用的利或弊有何看法?请自选一个角度加以分析,不超过50字。

八、阅读。

卖蚯蚓的人(汪曾祺)

①我每天到玉渊潭散步。

②玉渊潭有很多钓鱼的人。钓鱼旺季常可以碰见一个卖蚯蚓的人。他慢慢蹬着一辆旧自行车,有时扶着车慢慢走。走一截,扬声吆喝:“蚯蚓——来——”

③有的钓鱼的就从水边走上堤岸,向他买。来买的掏出一毛钱,他就从一个原来装油漆的小铁桶里,用手抓出三十米条,放在一块旧报纸里,交过去。有人只买五分钱的,也有人要求再添几条。

④“添几条就添几条!”蚯蚓这东西,泥里咕叽,原也难一条一条数得清,用北京话说,“大概其”就得了。

⑤这人长得很敦实,五短身材,腹背都很宽厚,看起来是不会头疼脑热、感冒伤风的。衣服都是宽宽大大的,褪了色,( )带着泥渍,( )都还整齐。脸上说不清是什么颜色,只看到风、太阳和尘土。( )他剃了头,刮了脸,( )看到本来的肤色。

⑥天天见面,熟了,我们碰到了总要点点头,招呼招呼,寒暄两句。有时他在钓鱼人多的岸上把车子停下来,我们就说会子话。我问他一天能卖多少钱。

⑦“一毛钱三十条,能卖多少!块数来钱,两块,闹好了能卖四块钱。”

⑧“您一直就卖蚯蚓?”

⑨“不是!我原来在建筑工地上当壮工。退休了。退休金四十几块,不够花的。”我算了算,连退休金加卖蚯蚓的钱,有百十块钱,断定他一定爱喝两盅。我把手圈成一个酒杯形,问:“喝两盅?”

⑩“不喝。烟酒不动!”

那他一个月的钱一个人花不完,大概还会贴补儿女一点。

“我原先也不是卖蚯蚓的。我是挖药材的。后来药材公司不收购,才改了干这个。”他指给我看,“这是益母草,这是车前草,这是红苋草,这是地黄……这玉渊潭到处是钱!”

他说他能认识北京的七百多种药材。

“您怎么会认药材的?是家传?是学的?”

“不是家传。有个街坊,他挖药材,我跟着他,用用心,就学会了。这北京城,饿不死人,你只要肯动弹,肯学!你就拿晒槐米来说吧——”

“槐米?”我不知道槐米是什么,真是孤陋寡闻。

“就是没有开开的槐花骨朵,才米粒大。晒一季槐米能闹个百儿八十。这东西外国要,不知道是干什么用,听说是酿酒。不过得会晒。晒好了,碧绿的!晒不好,只好倒进垃圾堆。——蚯蚓!——蚯蚓!”

(选自《汪曾祺全集·小说集,有删改》)

1.联系上下文,解释下列词语的意思。

大概其——( ) 孤陋寡闻——( )

2.在文中括号里填上合适的关联词。

3.本文主要写了一件什么事?请简要概括。

4.画出文中前后照应的两句话,并说说作用:

5.选文中“我”与卖蚯蚓的人除了聊到卖蚯蚓、当壮工,还聊到 、 话题(用小标题概括)。听了他们前前后后的聊天,你喜欢卖蚯蚓的人吗?请写出理由。

6.注意下列句子中的加点字,说说语言表达上的特点和作用。

“块数来钱,两块,闹好了能卖四块钱。”

“就是没有开开的槐花骨朵,才米粒大。晒一季槐米能闹个百儿八十。”

7.请结合短文内容或生活实际谈谈你对下列句子的理解。

①脸上说不清是什么颜色,只看到风、太阳和尘土。

②这北京城,饿不死人,你只要肯动弹,肯学!

九、习作。

我们的生活中,有一些事使你产生了深刻的印象。先回顾事情的经过,回忆当时的心情,然后理清思路写下来。围绕中心意思选择合适的事例来写,把事件的经过写具体,写出自己的真情实感。题目自拟。文章体裁不限。

一、根据拼音写词语。

fèi téng páo xiào làng màn pái huái

( ) ( ) ( ) ( )

zhèng fǔ hé ǎi táo zuì bì miǎn

( ) ( ) ( ) ( )

二、辨别字形并组词。

藉( ) 货( ) 褐( ) 避( )

籍( ) 贷( ) 喝( ) 僻( )

三、选择题。

1.下列各组词语中字形、加点字读音全部正确的一项是( )

A.通宵 苦闷(mèn) 万不得己

B.锻练 圈(juàn)养 重见天日

C.严峻 胳臂(bei) 焉知非福

D.念叼 龟 (jūn)裂 翻箱倒柜

2.下列句子中加点的词语,运用不恰当的一项是( )

A.他听说问题就在刚才被解决了,顿时喜出望外。

B.今天是爸爸40岁的生日,他感叹道:“岁月不饶人呀!转眼我就到了而立之年。”

C.他总能一针见血地指出我们的问题所在,并提出改进建议。

D.旱灾刚过,洪灾又来,真是多事之秋。

3.根据以下描述,联系你的阅读知识判断,这本书是( )

这本书又名《石头记》,通过对“贾、史、王、薛”四大家族荣衰的描写,展示了广阔的社会生活视野,囊括了多姿多彩的世俗人情,被列为我国四大古典名著之首。

A.《西游记》 B.《水浒传》 C.《三国演义》 D.《红楼梦》

4.下面句子描写的是( )

他相了一相,走到树前,把直掇脱了,用右手向下,把身倒缴着;却把左手拔住上截,把腰只一趁,将那株绿杨树带根拔起。

A.扈三娘比武招亲 B.关云长千里走单猗

C.鲁智深倒拔垂杨柳 D.湘云醉卧芍药丛

四、按要求写句子。

1.红褐色的河水像瀑布一样,从上游的山峡里直泻下来。(缩句)

2.爸爸说:“到了那边,我担心你会渐渐忘记了中文。”(改为转述句)

3.请先判断下面句子用了什么修辞手法,写在( )里,再仿写句子。

住方家大院的八儿,今天喜得快要发疯了。( )

饿得 。

五、根据所学内容填空。

1. ,门前流水尚能西!

2.青青园中葵, 。

3.九曲黄河万里沙, 。

4.送别诗在我国古诗中占有重要地位,许多著名诗人都有优秀作品,即将告别母校,告别亲爱的老师和同学,我们自然想到李白送别孟浩然时写下的“ , 。”表达了离别之情;王维在送元二时也写下了“ , ”,表达了对好友的美好祝福。

5.古典诗词中意境纷繁、气象万千。请任意写出古诗词中带有“雨”字的两个连贯的句子: , 。

6.本学期,我们积累了许多名言警句,请写一句虚心听取别人意见的名言“ , 。”

7.一儿曰:“ , ,”此不为近者热而远者凉乎?

六、近期交通事故频发,请你设计一条警示标语,提醒同学们遵守交通规则,注意交通安全。

七、实用类文本阅读。阅读下面三则材料,按要求回答问题。

【材料一】近些年来网络流行语大盘点:月光族、高大上、山寨版、正能量、宅男、美眉、你的良心不会痛吗……每一个活色生香的流行语背后,都有一个独特的故事。这一个个故事组合在一起,用另一种方式显示着这个时代的特点。

【材料二】一天,甲乙相逢,甲说:“你很靓、很精神,一定做俯卧撑了,叉腰肌挺好,比我结实多了。是股奴,还是车奴、房奴?还是打酱油?”乙回答道:“我什么奴也不是,也不打酱油。——你说的什么乱七八糟的,这些网络语言我听不明白。”

【材料三】调查发现,人们对待网络语言的态度不一,具体情况如下表:

1.用一句话概括以上材料的内容。

2.从[材料三]表格中的数据,你获得哪些信息?请你简要概括2点。

(1)

(2)

3.你对网络语言使用的利或弊有何看法?请自选一个角度加以分析,不超过50字。

八、阅读。

卖蚯蚓的人(汪曾祺)

①我每天到玉渊潭散步。

②玉渊潭有很多钓鱼的人。钓鱼旺季常可以碰见一个卖蚯蚓的人。他慢慢蹬着一辆旧自行车,有时扶着车慢慢走。走一截,扬声吆喝:“蚯蚓——来——”

③有的钓鱼的就从水边走上堤岸,向他买。来买的掏出一毛钱,他就从一个原来装油漆的小铁桶里,用手抓出三十米条,放在一块旧报纸里,交过去。有人只买五分钱的,也有人要求再添几条。

④“添几条就添几条!”蚯蚓这东西,泥里咕叽,原也难一条一条数得清,用北京话说,“大概其”就得了。

⑤这人长得很敦实,五短身材,腹背都很宽厚,看起来是不会头疼脑热、感冒伤风的。衣服都是宽宽大大的,褪了色,( )带着泥渍,( )都还整齐。脸上说不清是什么颜色,只看到风、太阳和尘土。( )他剃了头,刮了脸,( )看到本来的肤色。

⑥天天见面,熟了,我们碰到了总要点点头,招呼招呼,寒暄两句。有时他在钓鱼人多的岸上把车子停下来,我们就说会子话。我问他一天能卖多少钱。

⑦“一毛钱三十条,能卖多少!块数来钱,两块,闹好了能卖四块钱。”

⑧“您一直就卖蚯蚓?”

⑨“不是!我原来在建筑工地上当壮工。退休了。退休金四十几块,不够花的。”我算了算,连退休金加卖蚯蚓的钱,有百十块钱,断定他一定爱喝两盅。我把手圈成一个酒杯形,问:“喝两盅?”

⑩“不喝。烟酒不动!”

那他一个月的钱一个人花不完,大概还会贴补儿女一点。

“我原先也不是卖蚯蚓的。我是挖药材的。后来药材公司不收购,才改了干这个。”他指给我看,“这是益母草,这是车前草,这是红苋草,这是地黄……这玉渊潭到处是钱!”

他说他能认识北京的七百多种药材。

“您怎么会认药材的?是家传?是学的?”

“不是家传。有个街坊,他挖药材,我跟着他,用用心,就学会了。这北京城,饿不死人,你只要肯动弹,肯学!你就拿晒槐米来说吧——”

“槐米?”我不知道槐米是什么,真是孤陋寡闻。

“就是没有开开的槐花骨朵,才米粒大。晒一季槐米能闹个百儿八十。这东西外国要,不知道是干什么用,听说是酿酒。不过得会晒。晒好了,碧绿的!晒不好,只好倒进垃圾堆。——蚯蚓!——蚯蚓!”

(选自《汪曾祺全集·小说集,有删改》)

1.联系上下文,解释下列词语的意思。

大概其——( ) 孤陋寡闻——( )

2.在文中括号里填上合适的关联词。

3.本文主要写了一件什么事?请简要概括。

4.画出文中前后照应的两句话,并说说作用:

5.选文中“我”与卖蚯蚓的人除了聊到卖蚯蚓、当壮工,还聊到 、 话题(用小标题概括)。听了他们前前后后的聊天,你喜欢卖蚯蚓的人吗?请写出理由。

6.注意下列句子中的加点字,说说语言表达上的特点和作用。

“块数来钱,两块,闹好了能卖四块钱。”

“就是没有开开的槐花骨朵,才米粒大。晒一季槐米能闹个百儿八十。”

7.请结合短文内容或生活实际谈谈你对下列句子的理解。

①脸上说不清是什么颜色,只看到风、太阳和尘土。

②这北京城,饿不死人,你只要肯动弹,肯学!

九、习作。

我们的生活中,有一些事使你产生了深刻的印象。先回顾事情的经过,回忆当时的心情,然后理清思路写下来。围绕中心意思选择合适的事例来写,把事件的经过写具体,写出自己的真情实感。题目自拟。文章体裁不限。

同课章节目录