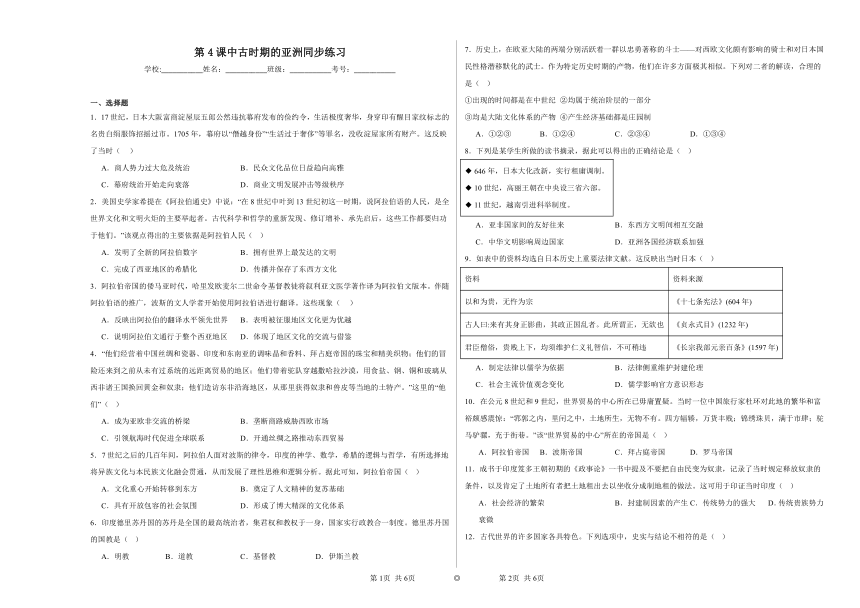

第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外历史纲要下

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲同步练习(含解析)2023——2024学年高中历史统编版(2019)中外历史纲要下 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课中古时期的亚洲同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.17世纪,日本大阪富商淀屋辰五郎公然违抗幕府发布的俭约令,生活极度奢华,身穿印有醒目家纹标志的名贵白绢服饰招摇过市。1705年,幕府以“僭越身份”“生活过于奢侈”等罪名,没收淀屋家所有财产。这反映了当时( )

A.商人势力过大危及统治 B.民众文化品位日益趋向高雅

C.幕府统治开始走向衰落 D.商业文明发展冲击等级秩序

2.美国史学家希提在《阿拉伯通史》中说:“在8世纪中叶到13世纪初这一时期,说阿拉伯语的人民,是全世界文化和文明火炬的主要举起者。古代科学和哲学的重新发现、修订增补、承先启后,这些工作都要归功于他们。”该观点得出的主要依据是阿拉伯人民( )

A.发明了全新的阿拉伯数字 B.拥有世界上最发达的文明

C.完成了西亚地区的希腊化 D.传播并保存了东西方文化

3.阿拉伯帝国的倭马亚时代,哈里发欧麦尔二世命令基督教徒将叙利亚文医学著作译为阿拉伯文版本。伴随阿拉伯语的推广,波斯的文人学者开始使用阿拉伯语进行翻译。这些现象( )

A.反映出阿拉伯的翻译水平领先世界 B.表明被征服地区文化更为优越

C.说明阿拉伯文通行于整个西亚地区 D.体现了地区文化的交流与借鉴

4.“他们经营着中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味晶和香料、拜占庭帝国的珠宝和精美织物;他们的冒险还来到之前从未有过系统的远距离贸易的地区;他们带着驼队穿越撒哈拉沙漠,用食盐、钢、铜和玻璃从西非诸王国换回黄金和奴隶;他们造访东非沿海地区,从那里获得奴隶和兽皮等当地的土特产。”这里的“他们”( )

A.成为亚欧非交流的桥梁 B.垄断商路威胁西欧市场

C.引领航海时代促进全球联系 D.开通丝绸之路推动东西贸易

5.7世纪之后的几百年间,阿拉伯人面对波斯的律令,印度的神学、数学,希腊的逻辑与哲学,有所选择地将异族文化与本民族文化融会贯通,从而发展了理性思维和逻辑分析。据此可知,阿拉伯帝国( )

A.文化重心开始转移到东方 B.奠定了人文精神的复苏基础

C.具有开放包容的社会氛围 D.形成了博大精深的文化体系

6.印度德里苏丹国的苏丹是全国的最高统治者,集君权和教权于一身,国家实行政教合一制度。德里苏丹国的国教是( )

A.明教 B.道教 C.基督教 D.伊斯兰教

7.历史上,在欧亚大陆的两端分别活跃着一群以忠勇著称的斗士——对西欧文化颇有影响的骑士和对日本国民性格潜移默化的武士。作为特定历史时期的产物,他们在许多方面极其相似。下列对二者的解读,合理的是( )

①出现的时间都是在中世纪 ②均属于统治阶层的一部分

③均是大陆文化体系的产物 ④产生经济基础都是庄园制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

8.下列是某学生所做的读书摘录,据此可以得出的正确结论是( )

◆ 646年,日本大化改新,实行租庸调制。 ◆ 10世纪,高丽王朝在中央设三省六部。 ◆ 11世纪,越南引进科举制度。

A.亚非国家间的友好往来 B.东西方文明间相互交融

C.中华文明影响周边国家 D.亚洲各国经济联系加强

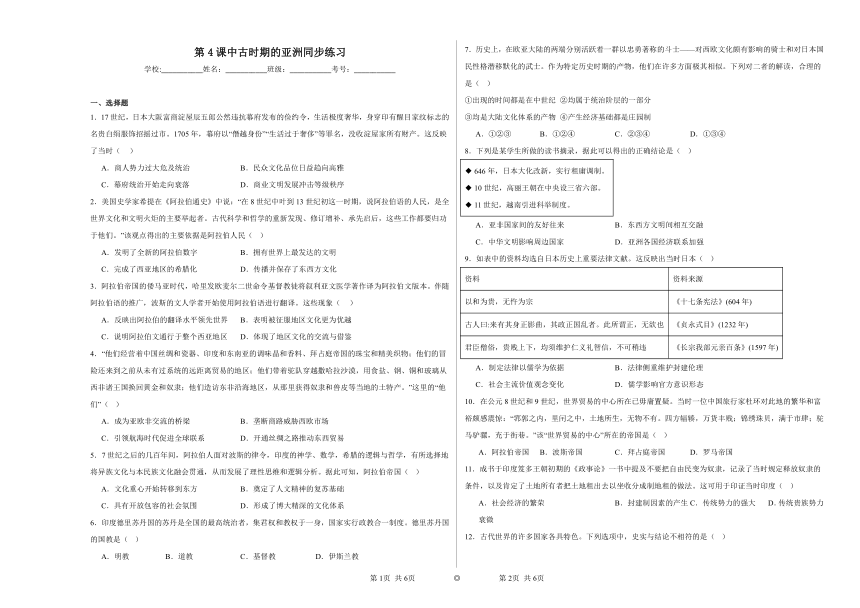

9.如表中的资料均选自日本历史上重要法律文献。这反映出当时日本( )

资料 资料来源

以和为贵,无忤为宗 《十七条宪法》(604年)

古人曰:来有其身正影曲,其政正国乱者。此所谓正,无欲也 《贞永式目》(1232年)

君臣僧俗,贵贱上下,均须维护仁义礼智信,不可稍违 《长宗我部元亲百条》(1597年)

A.制定法律以儒学为依据 B.法律侧重维护封建伦理

C.社会主流价值观念变化 D.儒学影响官方意识形态

10.在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑。当时一位中国旅行家杜环对此地的繁华和富裕颇感震惊:“郛郭之内,里闬之中,土地所生,无物不有。四方辐辏,万货丰贱;锦绣珠贝,满于市肆;驼马驴骡,充于街巷。”该“世界贸易的中心”所在的帝国是( )

A.阿拉伯帝国 B.波斯帝国 C.拜占庭帝国 D.罗马帝国

11.成书于印度笈多王朝初期的《政事论》一书中提及不要把自由民变为奴隶,记录了当时规定释放奴隶的条件,以及肯定了土地所有者把土地租出去以坐收分成制地租的做法。这可用于印证当时印度( )

A.社会经济的繁荣 B.封建制因素的产生 C.传统势力的强大 D.传统贵族势力衰微

12.古代世界的许多国家各具特色。下列选项中,史实与结论不相符的是( )

选项 史实 结论

A (波斯)国王是整个政权的核心和最高主宰,他的权力被认为来自神。 波斯帝国继承了西亚地区传统的君主专制制度

B 阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着海上和陆上贸易,巴格达是当时世界上最大的城市之一。 阿拉伯帝国是东西方交流的桥梁

C 14世纪中期,奥斯曼人逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区。 奥斯曼帝国建立阻碍了东西方贸易

D 高丽在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员。 高丽王朝仿照唐制进行改革

A.A B.B C.C D.D

13.高丽王朝在中央实行三省六部制,设立御史台、翰林院;采用科举制选拔人才;经济上实行类似均田制的“田柴科制”。这说明高丽王朝( )

A.深受唐制的影响 B.政治制度比较成熟

C.封建土地私有制得到进一步发展 D.国家向农民收取赋税

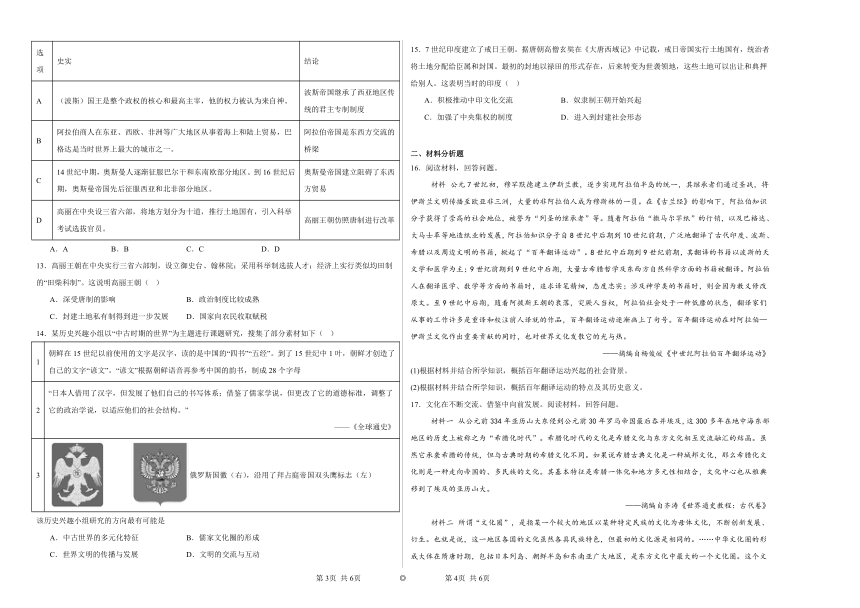

14.某历史兴趣小组以“中古时期的世界”为主题进行课题研究,搜集了部分素材如下( )

1 朝鲜在15世纪以前使用的文字是汉字,读的是中国的“四书”“五经”。到了15世纪中1叶,朝鲜才创造了自己的文字“谚文”。“谚文”根据朝鲜语音再参考中国的韵书,制成28个字母

2 “日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。” ——《全球通史》

3 俄罗斯国徽(右),沿用了拜占庭帝国双头鹰标志(左)

该历史兴趣小组研究的方向最有可能是

A.中古世界的多元化特征 B.儒家文化圈的形成

C.世界文明的传播与发展 D.文明的交流与互动

15.7世纪印度建立了戒日王朝。据唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中记载,戒日帝国实行土地国有,统治者将土地分配给臣属和封国。最初的封地以禄田的形式存在,后来转变为世袭领地,这些土地可以出让和典押给别人。这表明当时的印度( )

A.积极推动中印文化交流 B.奴隶制王朝开始兴起

C.加强了中央集权的制度 D.进入到封建社会形态

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料 公元7世纪初,穆罕默德建立伊斯兰教,逐步实现阿拉伯半岛的统一,其继承者们通过圣战,将伊斯兰文明传播至欧亚非三洲,大量的非阿拉伯人成为穆斯林的一员。在《古兰经》的影响下,阿拉伯知识分子获得了崇高的社会地位,被誉为“列圣的继承者”等。随着阿拉伯“撒马尔罕纸”的行销,以及巴格达、大马士革等地造纸业的发展,阿拉伯知识分子自8世纪中后期到10世纪前期,广泛地翻译了古代印度、波斯、希腊以及周边文明的书籍,掀起了“百年翻译运动”。8世纪中后期到9世纪前期,其翻译的书籍以波斯的天文学和医学为主;9世纪前期到9世纪中后期,大量古希腊哲学及东西方自然科学方面的书籍被翻译。阿拉伯人在翻译医学、数学等方面的书籍时,追求译笔精细,态度忠实;涉及神学类的书籍时,则会因为教义修改原文。至9世纪中后期,随着阿拔斯王朝的衰落,突厥人当权,阿拉伯社会处于一种低靡的状态,翻译家们从事的工作许多是重译和校注前人译就的作品,百年翻译运动逐渐画上了句号。百年翻译运动在对阿拉伯—伊斯兰文化作出重要贡献的同时,也对世界文化发散它的光与热。

——摘编自杨俊皎《中世纪阿拉伯百年翻译运动》

(1)根据材料并结合所学知识,概括百年翻译运动兴起的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括百年翻译运动的特点及其历史意义。

17.文化在不断交流、借鉴中向前发展。阅读材料,回答问题。

材料一 从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料二 所谓“文化圈”,是指某一个较大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。……中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

——摘编自南开大学李喜所《“中华文化圈”的时空解读》

(1)根据材料一,概括“希腊化时代”的文化特点。

(2)中华文化不断地向外辐射和传播,促进世界文明的发展。请按照材料二的视角,阐述隋唐时期中华文化对中古东亚地区的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:8世纪中期以来,阿拉伯帝国在阿拔斯王朝最早的几任哈里发的统治之下,达到鼎盛时期,巴格达发展成世界上最大的城市之一。巴格达是连结欧、亚、非三大洲的商路中心。丝绸、辣椒和香木从印度、中国和印度尼西亚源源涌入巴格达的港口;皮毛、蜂蜜和奴隶从遥远的斯堪的纳维亚运输过来;黄金、奴隶和象牙则来自非洲亚撒哈拉地区,巴格达也是金融中心,其银行系统遍布伊斯兰世界,在各大城市设有分支机构。从巴格达发出的一张支票,可以在往西4000英里的摩洛哥提取现金。巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。众多学者研习经文,综合并超过了古希腊、古罗马、波斯和印度的学术传统。哈隆的儿子和继承者在巴格达建起“智慧之屋”。这是一座学术机构,自建成起,就成了一个图书馆、一个高等学术研究机构和一个翻译中心。众多拥有不同宗教信仰的学者汇集在那里,将学术推向新的、更有活力的方向。

——摘编自朱迪斯·M·本内特、C·沃伦·霍利斯特《欧洲中世纪史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析8世纪中期巴格达成为世界上最大城市的原因。

(2)根据材料并结合所学知识;说明阿拉伯帝国对世界文化的贡献。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭完善的商业经营系统,包括货币体系、兑换体系、水陆交通体系和关税市场管理体系以及商旅服务系统,是它能够在中世纪地中海贸易活动中立于不败之地的重要保障。从中世纪之初起,帝国采用了一种金本位的国际货币制度,拜占庭金币价值稳定,在世界市场上享有很好的声誉。拜占庭的信用制度和货币兑换制度的使用,在中世纪商业活动中居于领先地位。

——摘编自徐家玲《拜占庭在中世纪地中海商业复兴中的地位》

材料二 阿拉伯人在与拜占庭交战的同时,也被拜占庭高度的文明所吸引。阿拉伯人占领叙利亚、埃及后,保留了拜占庭的行政体制。拜占庭政府的财政体制、金币制度以及有关工厂管理规定继续被沿用,只有在税收体制方面,阿拉伯人根据实际情况做了一定的修改(注:征服后的地区,皈依伊斯兰教成为穆斯林的可以免税)。在叙利亚,政府的行政官员仍由基督教徒担任,官方语言仍然是希腊语。在埃及纸草厂生产的阿拉伯纸草上仍然能见到三位一体的祷文和十字架标志。

——摘编自潘玉英《论7-8世纪阿拉伯与拜占庭对地中海霸权的争夺及其时代意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拜占庭帝国商业发达的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯统治者在地中海统治的措施与特点。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(日本)。由材料可知,17世纪,日本富商公然违抗幕府发布的法令,生活奢侈,穿着不属于商人阶层的服饰,僭越身份,反映了当时商业文明的发展冲击了等级秩序,D项正确;材料中幕府尚能没收淀屋家所有财产,说明商人势力有限,排除A项;商人的行为不能反映全部民众的文化品位,排除B项;材料并未体现幕府统治的发展趋势,不能得出幕府统治开始走向衰落的结论,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。依据材料“古代科学和哲学的重新发现、修订增补、承先启后,这些工作都要归功于他们”,可知希提强调了阿拉伯人对于世界文明的贡献,即他们对古代科学和哲学进行了传承、增订,具有承前启后的作用,传播并保存了东西方文化,D项正确;阿拉伯人传播了印度发明的数字,并未发明全新数字,排除A项;材料并未对比,无法得知阿拉伯拥有世界上最发达的文明,排除B项;亚历山大东征促进了西亚地区的希腊化,“完成了西亚地区的希腊化”不符合史实,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是阿拉伯帝国时期。阿拉伯帝国时期,叙利亚文的医学著作被翻译成阿拉伯文版本,波斯学者也使用阿拉伯语翻译,这体现了叙利亚、波斯、阿拉伯等不同地区的文化交流与借鉴,D项正确;材料没对比,看不出领先世界,排除A项;材料没对比,看不出更优越,排除B项;C项“整个”过于绝对,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代阿拉伯。据材料可知,材料中的他们经营着各种商品,并在不同地区进行贸易活动,包括中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味品和香料、拜占庭帝国的珠宝等,还穿越撒哈拉沙漠进行贸易,造访东非沿海地区获取当地特产,这表明他们在亚欧非之间起到了交流和连接的作用,他们是阿拉伯商人,成为了亚欧非交流的桥梁,A项正确;垄断商路威胁西欧市场是奥斯曼帝国,材料中描述的是阿拉伯商人,排除B项;引领航海时代促进全球联系是西班牙和葡萄牙的航海家,排除C项;张骞凿空西域开通丝绸之路推动东西贸易,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:7世纪(亚洲)。根据材料信息可知,在7世纪之后的几百年间,阿拉伯帝国经历了一个文化繁荣的时期,这段时间被称为伊斯兰黄金时代或阿拉伯黄金时代。在这一时期,阿拉伯帝国确实展现出了对不同文化的吸收与融合,包括波斯的律令、印度的神学和数学、希腊的逻辑与哲学等。这种对异族文化的接纳和整合,表明了阿拉伯社会具有开放包容的特质,使得阿拉伯帝国能够成为不同文化交流和知识传播的中心,C项正确;阿拉伯帝国文化重心开始转移到东方体现于阿拉伯帝国的扩张中,与题意不符,排除A项;奠定了人文精神的复苏基础是意大利地区经济的发展,排除B项;材料主旨“开放包容的社会氛围”,而“博大精深的文化体系”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度德里苏丹国)。据本题材料概括得出主要结论是:印度德里苏丹国的苏丹是政教合一的国家,国教是伊斯兰教,D项正确;明教正式名称为摩尼教,又作牟尼教,发源于古代波斯萨珊王朝,排除A项;道教是唯一发源于中国、由中国人创立的宗教,排除B项;基督教发端于公元1世纪罗马帝国统治下巴勒斯坦地区,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】本题是组合选择题。时空是中世纪(西欧、日本)。本题要求找出对西欧骑士和日本武士解读合理的。结合所学可知,骑士是西欧封建社会的重要社会阶层,武士是日本幕府时代的产物,二者出现的时间都是在中世纪,①符合题意;结合所学可知,均属于统治阶层的一部分,②符合题意;日本属于海洋文化,不是大陆文化体系的产物,③不符合题意;根据所学知识,二者产生的经济基础都是庄园制,④符合题意。①②④符合题意,B项正确;排除A、C、D项。故本题选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期亚洲。根据材料,日本、高丽王朝、越南实行的制度都是借鉴中国的,可知中华文明影响周边国家,C项正确;材料没涉及非洲国家,排除A项;材料只涉及亚洲国家,排除B项;材料没涉及经济联系,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。材料中“以和为贵”“贵贱上下,均须维护仁义礼智信”均含有儒家思想,这反映出当时日本儒学对法律即官方意识形态的影响,D项正确;仅凭法律条文中有儒家思想的一些内容,不能反映出法律制定以儒学为依据,排除A项;材料仅有《长宗我部元亲百条》维护封建伦理,排除B项;材料均显示儒学对日本政治的一定影响,看不出社会主流价值观念变化,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:公元8世纪和9世纪(世界)。据本题材料“在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑”可知,公元8世纪阿拉伯帝国建立,地跨欧亚非,在商业贸易上沟通东西,是世界贸易的中心,A项正确;波斯帝国的时间为公元前6世纪至前4世纪,排除B项;7世纪中期后,拜占庭帝国逐渐衰落,排除C项;4世界末,罗马帝国分裂,5世纪后期西罗马帝国灭亡,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古时期的印度。根据所学知识可知,《政事论》中提及不要把自由民变为奴隶,并记录了当时规定释放奴隶的条件,这反映了奴隶制度的衰落。同时,书中肯定了土地所有者把土地租出去以坐收分成制地租的做法,这是封建制经济关系的体现,证明了封建制度的兴起,B项正确;仅凭材料信息,无法判断当时印度经济发展水平,排除A项;由材料中“不要把自由民变为奴隶,记录了当时规定释放奴隶的条件”可知,传统势力已经受到冲击,排除C项;材料体现的是生产关系的变化,而不是传统贵族势力的衰微,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。据“14世纪中期……奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区”并结合所学可知,在16世纪后期,奥斯曼帝国的疆域已经横跨亚非欧三洲,可得出结论“奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国”,但是不能得出阻碍东西方贸易,阻碍东西方贸易的是帝国控制了连接亚欧的商路,对过往的商品征收重税,C项符合题意,选择C项;据“国王是整个政权的核心和最高主宰,他的权力被认为来自神”并结合所学可知,波斯帝国继承了西亚地区传统的君主专制制度,A项不符合题意,排除A项;据“阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着海上和陆上贸易,巴格达是当时世界上最大的城市之一。”并结合所学可知,可以得出“阿拉伯帝国是东西方经济交流的桥梁”,B项不符合题意,排除B项;据“高丽在中央设三省六部……引入科举考试选拔官员”并结合所学可知,高丽王朝学习唐朝制度,可得出“高丽王朝仿效中国唐朝制度”的结论,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代高丽王朝时期(朝鲜)。据材料“在中央实行三省六部制,设立御史台、翰林院;采用科举制选拔人才;经济上实行类似均田制的‘田柴科制’。”可知,高丽王朝依据唐制建立了自己的政治制度,A项正确。高丽王朝参照唐朝建立的自己的政治制度,说明政治制度并未成熟,排除B项;高丽王朝实行的是土地国有制,材料也无法体现土地私有制的发展状况,排除C项;材料没有体现国家向农民收取赋税,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题,时空是中古时期的世界。根据材料可知,古代朝鲜和日本均在借鉴中华文明的基础上有所发展,俄罗斯在拜占庭帝国国徽基础上有所继承与发展,由此可见,他们研究的主题应该是文明的传播与发展,C项正确;材料强调的是中古时期不同文明之间的交流,未涉及多元化特征,排除A项;儒家文化圈的形成与“俄罗斯国徽(右),沿用了拜占庭帝国双头鹰标志(左)”无关,排除B项;材料没有体现中古时期不同文明之间互动的相关信息,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代印度。根据材料可知,戒日王朝时宣布土地国有,由国王将土地分封给臣属和封国,但后来封地转变为世袭领地,即土地由国有变为私有,表明当时的印度进入到封建社会形态,D项正确;材料不涉及中印积极交流,排除A项;材料反映印度进入封建社会,不是奴隶社会开始兴起,排除B项;材料反映印度社会形态的转变,未涉及加强中央集权制度,排除C项。故选D项。

16.(1)阿拉伯半岛逐步实现统一,伊斯兰文明对外传播,大量非阿拉伯人被纳入统治范围;知识分子社会地位提升;造纸业的发展;阿拉伯波知识分子对周边文明书籍的翻译。

(2)特点:时间长,范围广,翻译上根据内容的差异而有所调整,与政治发展相关,以翻译前人作品为主。意义:保存了大量希腊罗马文化,为后来欧洲文艺复兴的出现奠定了基础;促进了阿拉伯文化与周边文明的文化交流,促进了阿拉伯文化的的发展;推动了东西方文化的交流与交融。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,时空是古代阿拉伯。阿拉伯波百年翻译运动兴起的背景根据“公元7世纪初,穆罕默德建立伊斯兰教,逐步实现阿拉伯半岛的统一,其继承者们通过圣战,将伊斯兰文明传播至欧亚非三洲,大量的非阿拉伯人成为穆斯林的一员”得出伊斯兰教创立,阿拉伯半岛逐步实现统一,伊斯兰文明对外传播,大量非阿拉伯人被纳入统治范围;根据“阿拉伯知识分子获得了崇高的社会地位”得出知识分子社会地位提升;根据“随着阿拉伯‘撒马尔罕纸’的行销,以及巴格达、大马士革等地造纸业的发展”得出造纸业的发展;综合材料内容得出阿拉伯波知识分子掀起对周边文明书籍的翻译。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题,时空是古代阿拉伯。阿拉伯百年翻译运动的特点根据“8世纪中后期到9世纪前期,其翻译的书籍以波斯的天文学和医学为主;9世纪前期到9世纪中后期,大量古希腊哲学及东西方自然科学方面的书籍被翻译。阿拉伯人在翻译医学、数学等方面的书籍时,追求译笔精细,态度忠实;涉及神学类的书籍时,则会因为教义修改原文”得出时间长,范围广,翻译上根据内容的差异而有所调整;根据“至9世纪中后期,随着阿拔斯王朝的衰落,突厥人当权,阿拉伯社会处于一种低靡的状态,翻译家们从事的工作许多是重译和校注前人译就的作品”得出与政治发展相关,以翻译前人作品为主。带来的影响综合所学可知,主要是保存了大量希腊罗马文化,为后来欧洲文艺复兴的出现奠定了基础;促进了阿拉伯文化与周边文明的文化交流,促进了阿拉伯文化的的发展;推动了东西方文化的交流与交融。

17.(1)特点:融合型;开放性;多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

(2)学习儒家文明,将儒学经典作为学校教科书,儒学成为官学;学习佛教文化(如空海求法);以隋唐制度为蓝本,进行社会变革(如日本大化改新,新罗仿唐制改革);在汉字的基础上创造出自己的文字;仿隋唐建筑风格,修建都城、寺庙(如日本的奈良城、法隆寺等);派遣唐使、留学生至中国交流与求学等。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代亚历山大帝国。根据材料一“希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶”可得出融合型;根据材料一“如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化”可得出开放性;根据材料一“希腊文化与东方文化相互交流融汇”可得出多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是隋唐时期、中古东亚地区。根据材料二“以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式”可得出学习儒家文明,把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;根据材料二“努力接受和传播中国式的佛教文化”可得出学习佛教文化(如空海求法);根据材料二“接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字”可得出在汉字的基础上创造出自己的文字;结合所学可知,日本仿隋唐的建筑风格,修建都城、寺庙等;结合所学可知,日本向中国派遣遣唐使、留学生等。

18.(1)原因:阿拉伯帝国国力鼎盛,政治稳定;位于古代丝绸之路的重要节点,地理位置优越;银行系统发达,金融行业发展;文化氛围浓厚,学术研究兴盛。

(2)贡献:阿拉伯帝国在科学、数学、医学、天文学等领域取得了显著成就;阿拉伯帝国通过翻译各地的学术著作,促进了东西方文化的交流与融合;阿拉伯帝国还创造了丰富的文学作品。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是中世纪的亚洲。根据材料“阿拉伯帝国在阿拔斯王朝最早的几任哈里发的统治之下,达到鼎盛时期,巴格达发展成世界上最大的城市之一”可知,阿拉伯帝国国力鼎盛,政治稳定;根据材料“巴格达是连结欧、亚、非三大洲的商路中心。”结合所学知识可知,位于古代丝绸之路的重要节点,地理位置优越;根据材料“巴格达也是金融中心,其银行系统遍布伊斯兰世界,在各大城市设有分支机构。从巴格达发出的一张支票,可以在往西4000英里的摩洛哥提取现金”可知,银行系统发达,金融行业发展;根据材料“巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。众多学者研习经文,综合并超过了古希腊、古罗马、波斯和印度的学术传统”可知,文化氛围浓厚,学术研究兴盛。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是中世纪的亚洲。根据材料“巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。”结合所学知识可知,阿拉伯帝国在科学、数学、医学、天文学等领域取得了显著成就;根据材料“众多拥有不同宗教信仰的学者汇集在那里,将学术推向新的、更有活力的方向。”结合所学知识可知,阿拉伯帝国通过翻译各地的学术著作,促进了东西方文化的交流与融合;再结合所学知识可知,阿拉伯帝国还创造了丰富的文学作品。

19.(1)原因:商业经营系统完善;地处亚洲和欧洲之间的有利地理位置;法律制度完善。

(2)措施:吸收拜占庭帝国的政治、经济制度;实行宗教宽容政策,传播伊斯兰教。

特点:融合东西方文化;兼收并蓄,文化宽容。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,时空是古代拜占庭帝国。拜占庭帝国商业发达的原因根据“拜占庭完善的商业经营系统,包括货币体系、兑换体系、水陆交通体系和关税市场管理体系以及商旅服务系统,是它能够在中世纪地中海贸易活动中立于不败之地的重要保障”得出商业经营系统完善;结合所学内容可知,拜占庭占据了欧亚间的有利地理位置,而且它还有完善的法律制度。

(2)本题是特点类材料分析题,时空是古代阿拉伯时期。阿拉伯统治者在地中海统治的措施根据“阿拉伯人占领叙利亚、埃及后,保留了拜占庭的行政体制。拜占庭政府的财政体制、金币制度以及有关工厂管理规定继续被沿用”得出吸收拜占庭帝国的政治、经济制度;根据“征服后的地区,皈依伊斯兰教成为穆斯林的可以免税”、“在叙利亚,政府的行政官员仍由基督教徒担任,官方语言仍然是希腊语。在埃及纸草厂生产的阿拉伯纸草上仍然能见到三位一体的祷文和十字架标志”得出实行宗教宽容政策,传播伊斯兰教。特点综合内容和所学可知,主要是融合东西方文化,兼收并蓄,实行了文化宽容。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.17世纪,日本大阪富商淀屋辰五郎公然违抗幕府发布的俭约令,生活极度奢华,身穿印有醒目家纹标志的名贵白绢服饰招摇过市。1705年,幕府以“僭越身份”“生活过于奢侈”等罪名,没收淀屋家所有财产。这反映了当时( )

A.商人势力过大危及统治 B.民众文化品位日益趋向高雅

C.幕府统治开始走向衰落 D.商业文明发展冲击等级秩序

2.美国史学家希提在《阿拉伯通史》中说:“在8世纪中叶到13世纪初这一时期,说阿拉伯语的人民,是全世界文化和文明火炬的主要举起者。古代科学和哲学的重新发现、修订增补、承先启后,这些工作都要归功于他们。”该观点得出的主要依据是阿拉伯人民( )

A.发明了全新的阿拉伯数字 B.拥有世界上最发达的文明

C.完成了西亚地区的希腊化 D.传播并保存了东西方文化

3.阿拉伯帝国的倭马亚时代,哈里发欧麦尔二世命令基督教徒将叙利亚文医学著作译为阿拉伯文版本。伴随阿拉伯语的推广,波斯的文人学者开始使用阿拉伯语进行翻译。这些现象( )

A.反映出阿拉伯的翻译水平领先世界 B.表明被征服地区文化更为优越

C.说明阿拉伯文通行于整个西亚地区 D.体现了地区文化的交流与借鉴

4.“他们经营着中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味晶和香料、拜占庭帝国的珠宝和精美织物;他们的冒险还来到之前从未有过系统的远距离贸易的地区;他们带着驼队穿越撒哈拉沙漠,用食盐、钢、铜和玻璃从西非诸王国换回黄金和奴隶;他们造访东非沿海地区,从那里获得奴隶和兽皮等当地的土特产。”这里的“他们”( )

A.成为亚欧非交流的桥梁 B.垄断商路威胁西欧市场

C.引领航海时代促进全球联系 D.开通丝绸之路推动东西贸易

5.7世纪之后的几百年间,阿拉伯人面对波斯的律令,印度的神学、数学,希腊的逻辑与哲学,有所选择地将异族文化与本民族文化融会贯通,从而发展了理性思维和逻辑分析。据此可知,阿拉伯帝国( )

A.文化重心开始转移到东方 B.奠定了人文精神的复苏基础

C.具有开放包容的社会氛围 D.形成了博大精深的文化体系

6.印度德里苏丹国的苏丹是全国的最高统治者,集君权和教权于一身,国家实行政教合一制度。德里苏丹国的国教是( )

A.明教 B.道教 C.基督教 D.伊斯兰教

7.历史上,在欧亚大陆的两端分别活跃着一群以忠勇著称的斗士——对西欧文化颇有影响的骑士和对日本国民性格潜移默化的武士。作为特定历史时期的产物,他们在许多方面极其相似。下列对二者的解读,合理的是( )

①出现的时间都是在中世纪 ②均属于统治阶层的一部分

③均是大陆文化体系的产物 ④产生经济基础都是庄园制

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

8.下列是某学生所做的读书摘录,据此可以得出的正确结论是( )

◆ 646年,日本大化改新,实行租庸调制。 ◆ 10世纪,高丽王朝在中央设三省六部。 ◆ 11世纪,越南引进科举制度。

A.亚非国家间的友好往来 B.东西方文明间相互交融

C.中华文明影响周边国家 D.亚洲各国经济联系加强

9.如表中的资料均选自日本历史上重要法律文献。这反映出当时日本( )

资料 资料来源

以和为贵,无忤为宗 《十七条宪法》(604年)

古人曰:来有其身正影曲,其政正国乱者。此所谓正,无欲也 《贞永式目》(1232年)

君臣僧俗,贵贱上下,均须维护仁义礼智信,不可稍违 《长宗我部元亲百条》(1597年)

A.制定法律以儒学为依据 B.法律侧重维护封建伦理

C.社会主流价值观念变化 D.儒学影响官方意识形态

10.在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑。当时一位中国旅行家杜环对此地的繁华和富裕颇感震惊:“郛郭之内,里闬之中,土地所生,无物不有。四方辐辏,万货丰贱;锦绣珠贝,满于市肆;驼马驴骡,充于街巷。”该“世界贸易的中心”所在的帝国是( )

A.阿拉伯帝国 B.波斯帝国 C.拜占庭帝国 D.罗马帝国

11.成书于印度笈多王朝初期的《政事论》一书中提及不要把自由民变为奴隶,记录了当时规定释放奴隶的条件,以及肯定了土地所有者把土地租出去以坐收分成制地租的做法。这可用于印证当时印度( )

A.社会经济的繁荣 B.封建制因素的产生 C.传统势力的强大 D.传统贵族势力衰微

12.古代世界的许多国家各具特色。下列选项中,史实与结论不相符的是( )

选项 史实 结论

A (波斯)国王是整个政权的核心和最高主宰,他的权力被认为来自神。 波斯帝国继承了西亚地区传统的君主专制制度

B 阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着海上和陆上贸易,巴格达是当时世界上最大的城市之一。 阿拉伯帝国是东西方交流的桥梁

C 14世纪中期,奥斯曼人逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区。到16世纪后期,奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区。 奥斯曼帝国建立阻碍了东西方贸易

D 高丽在中央设三省六部,将地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员。 高丽王朝仿照唐制进行改革

A.A B.B C.C D.D

13.高丽王朝在中央实行三省六部制,设立御史台、翰林院;采用科举制选拔人才;经济上实行类似均田制的“田柴科制”。这说明高丽王朝( )

A.深受唐制的影响 B.政治制度比较成熟

C.封建土地私有制得到进一步发展 D.国家向农民收取赋税

14.某历史兴趣小组以“中古时期的世界”为主题进行课题研究,搜集了部分素材如下( )

1 朝鲜在15世纪以前使用的文字是汉字,读的是中国的“四书”“五经”。到了15世纪中1叶,朝鲜才创造了自己的文字“谚文”。“谚文”根据朝鲜语音再参考中国的韵书,制成28个字母

2 “日本人借用了汉字,但发展了他们自己的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。” ——《全球通史》

3 俄罗斯国徽(右),沿用了拜占庭帝国双头鹰标志(左)

该历史兴趣小组研究的方向最有可能是

A.中古世界的多元化特征 B.儒家文化圈的形成

C.世界文明的传播与发展 D.文明的交流与互动

15.7世纪印度建立了戒日王朝。据唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中记载,戒日帝国实行土地国有,统治者将土地分配给臣属和封国。最初的封地以禄田的形式存在,后来转变为世袭领地,这些土地可以出让和典押给别人。这表明当时的印度( )

A.积极推动中印文化交流 B.奴隶制王朝开始兴起

C.加强了中央集权的制度 D.进入到封建社会形态

二、材料分析题

16.阅读材料,回答问题。

材料 公元7世纪初,穆罕默德建立伊斯兰教,逐步实现阿拉伯半岛的统一,其继承者们通过圣战,将伊斯兰文明传播至欧亚非三洲,大量的非阿拉伯人成为穆斯林的一员。在《古兰经》的影响下,阿拉伯知识分子获得了崇高的社会地位,被誉为“列圣的继承者”等。随着阿拉伯“撒马尔罕纸”的行销,以及巴格达、大马士革等地造纸业的发展,阿拉伯知识分子自8世纪中后期到10世纪前期,广泛地翻译了古代印度、波斯、希腊以及周边文明的书籍,掀起了“百年翻译运动”。8世纪中后期到9世纪前期,其翻译的书籍以波斯的天文学和医学为主;9世纪前期到9世纪中后期,大量古希腊哲学及东西方自然科学方面的书籍被翻译。阿拉伯人在翻译医学、数学等方面的书籍时,追求译笔精细,态度忠实;涉及神学类的书籍时,则会因为教义修改原文。至9世纪中后期,随着阿拔斯王朝的衰落,突厥人当权,阿拉伯社会处于一种低靡的状态,翻译家们从事的工作许多是重译和校注前人译就的作品,百年翻译运动逐渐画上了句号。百年翻译运动在对阿拉伯—伊斯兰文化作出重要贡献的同时,也对世界文化发散它的光与热。

——摘编自杨俊皎《中世纪阿拉伯百年翻译运动》

(1)根据材料并结合所学知识,概括百年翻译运动兴起的社会背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括百年翻译运动的特点及其历史意义。

17.文化在不断交流、借鉴中向前发展。阅读材料,回答问题。

材料一 从公元前334年亚历山大东侵到公元前30年罗马帝国最后吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称之为“希腊化时代”。希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶。虽然它承袭希腊的传统,但与古典时期的希腊文化不同。如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化。其基本特征是希腊一体化和地方多元性相结合,文化中心也从雅典移到了埃及的亚历山大。

——摘编自齐涛《世界通史教程:古代卷》

材料二 所谓“文化圈”,是指某一个较大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。……中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

——摘编自南开大学李喜所《“中华文化圈”的时空解读》

(1)根据材料一,概括“希腊化时代”的文化特点。

(2)中华文化不断地向外辐射和传播,促进世界文明的发展。请按照材料二的视角,阐述隋唐时期中华文化对中古东亚地区的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:8世纪中期以来,阿拉伯帝国在阿拔斯王朝最早的几任哈里发的统治之下,达到鼎盛时期,巴格达发展成世界上最大的城市之一。巴格达是连结欧、亚、非三大洲的商路中心。丝绸、辣椒和香木从印度、中国和印度尼西亚源源涌入巴格达的港口;皮毛、蜂蜜和奴隶从遥远的斯堪的纳维亚运输过来;黄金、奴隶和象牙则来自非洲亚撒哈拉地区,巴格达也是金融中心,其银行系统遍布伊斯兰世界,在各大城市设有分支机构。从巴格达发出的一张支票,可以在往西4000英里的摩洛哥提取现金。巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。众多学者研习经文,综合并超过了古希腊、古罗马、波斯和印度的学术传统。哈隆的儿子和继承者在巴格达建起“智慧之屋”。这是一座学术机构,自建成起,就成了一个图书馆、一个高等学术研究机构和一个翻译中心。众多拥有不同宗教信仰的学者汇集在那里,将学术推向新的、更有活力的方向。

——摘编自朱迪斯·M·本内特、C·沃伦·霍利斯特《欧洲中世纪史》

(1)根据材料并结合所学知识,简析8世纪中期巴格达成为世界上最大城市的原因。

(2)根据材料并结合所学知识;说明阿拉伯帝国对世界文化的贡献。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭完善的商业经营系统,包括货币体系、兑换体系、水陆交通体系和关税市场管理体系以及商旅服务系统,是它能够在中世纪地中海贸易活动中立于不败之地的重要保障。从中世纪之初起,帝国采用了一种金本位的国际货币制度,拜占庭金币价值稳定,在世界市场上享有很好的声誉。拜占庭的信用制度和货币兑换制度的使用,在中世纪商业活动中居于领先地位。

——摘编自徐家玲《拜占庭在中世纪地中海商业复兴中的地位》

材料二 阿拉伯人在与拜占庭交战的同时,也被拜占庭高度的文明所吸引。阿拉伯人占领叙利亚、埃及后,保留了拜占庭的行政体制。拜占庭政府的财政体制、金币制度以及有关工厂管理规定继续被沿用,只有在税收体制方面,阿拉伯人根据实际情况做了一定的修改(注:征服后的地区,皈依伊斯兰教成为穆斯林的可以免税)。在叙利亚,政府的行政官员仍由基督教徒担任,官方语言仍然是希腊语。在埃及纸草厂生产的阿拉伯纸草上仍然能见到三位一体的祷文和十字架标志。

——摘编自潘玉英《论7-8世纪阿拉伯与拜占庭对地中海霸权的争夺及其时代意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析拜占庭帝国商业发达的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括阿拉伯统治者在地中海统治的措施与特点。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:17世纪(日本)。由材料可知,17世纪,日本富商公然违抗幕府发布的法令,生活奢侈,穿着不属于商人阶层的服饰,僭越身份,反映了当时商业文明的发展冲击了等级秩序,D项正确;材料中幕府尚能没收淀屋家所有财产,说明商人势力有限,排除A项;商人的行为不能反映全部民众的文化品位,排除B项;材料并未体现幕府统治的发展趋势,不能得出幕府统治开始走向衰落的结论,排除C项。故选D项。

2.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(阿拉伯)。依据材料“古代科学和哲学的重新发现、修订增补、承先启后,这些工作都要归功于他们”,可知希提强调了阿拉伯人对于世界文明的贡献,即他们对古代科学和哲学进行了传承、增订,具有承前启后的作用,传播并保存了东西方文化,D项正确;阿拉伯人传播了印度发明的数字,并未发明全新数字,排除A项;材料并未对比,无法得知阿拉伯拥有世界上最发达的文明,排除B项;亚历山大东征促进了西亚地区的希腊化,“完成了西亚地区的希腊化”不符合史实,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是阿拉伯帝国时期。阿拉伯帝国时期,叙利亚文的医学著作被翻译成阿拉伯文版本,波斯学者也使用阿拉伯语翻译,这体现了叙利亚、波斯、阿拉伯等不同地区的文化交流与借鉴,D项正确;材料没对比,看不出领先世界,排除A项;材料没对比,看不出更优越,排除B项;C项“整个”过于绝对,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代阿拉伯。据材料可知,材料中的他们经营着各种商品,并在不同地区进行贸易活动,包括中国丝绸和瓷器、印度和东南亚的调味品和香料、拜占庭帝国的珠宝等,还穿越撒哈拉沙漠进行贸易,造访东非沿海地区获取当地特产,这表明他们在亚欧非之间起到了交流和连接的作用,他们是阿拉伯商人,成为了亚欧非交流的桥梁,A项正确;垄断商路威胁西欧市场是奥斯曼帝国,材料中描述的是阿拉伯商人,排除B项;引领航海时代促进全球联系是西班牙和葡萄牙的航海家,排除C项;张骞凿空西域开通丝绸之路推动东西贸易,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:7世纪(亚洲)。根据材料信息可知,在7世纪之后的几百年间,阿拉伯帝国经历了一个文化繁荣的时期,这段时间被称为伊斯兰黄金时代或阿拉伯黄金时代。在这一时期,阿拉伯帝国确实展现出了对不同文化的吸收与融合,包括波斯的律令、印度的神学和数学、希腊的逻辑与哲学等。这种对异族文化的接纳和整合,表明了阿拉伯社会具有开放包容的特质,使得阿拉伯帝国能够成为不同文化交流和知识传播的中心,C项正确;阿拉伯帝国文化重心开始转移到东方体现于阿拉伯帝国的扩张中,与题意不符,排除A项;奠定了人文精神的复苏基础是意大利地区经济的发展,排除B项;材料主旨“开放包容的社会氛围”,而“博大精深的文化体系”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(印度德里苏丹国)。据本题材料概括得出主要结论是:印度德里苏丹国的苏丹是政教合一的国家,国教是伊斯兰教,D项正确;明教正式名称为摩尼教,又作牟尼教,发源于古代波斯萨珊王朝,排除A项;道教是唯一发源于中国、由中国人创立的宗教,排除B项;基督教发端于公元1世纪罗马帝国统治下巴勒斯坦地区,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】本题是组合选择题。时空是中世纪(西欧、日本)。本题要求找出对西欧骑士和日本武士解读合理的。结合所学可知,骑士是西欧封建社会的重要社会阶层,武士是日本幕府时代的产物,二者出现的时间都是在中世纪,①符合题意;结合所学可知,均属于统治阶层的一部分,②符合题意;日本属于海洋文化,不是大陆文化体系的产物,③不符合题意;根据所学知识,二者产生的经济基础都是庄园制,④符合题意。①②④符合题意,B项正确;排除A、C、D项。故本题选B项。

8.C

【详解】本题是单类型单选题,据题干设问词可知是推断题,据材料时间信息得出准确时空是中古时期亚洲。根据材料,日本、高丽王朝、越南实行的制度都是借鉴中国的,可知中华文明影响周边国家,C项正确;材料没涉及非洲国家,排除A项;材料只涉及亚洲国家,排除B项;材料没涉及经济联系,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(日本)。材料中“以和为贵”“贵贱上下,均须维护仁义礼智信”均含有儒家思想,这反映出当时日本儒学对法律即官方意识形态的影响,D项正确;仅凭法律条文中有儒家思想的一些内容,不能反映出法律制定以儒学为依据,排除A项;材料仅有《长宗我部元亲百条》维护封建伦理,排除B项;材料均显示儒学对日本政治的一定影响,看不出社会主流价值观念变化,排除C项。故选D项。

10.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:公元8世纪和9世纪(世界)。据本题材料“在公元8世纪和9世纪,世界贸易的中心所在已毋庸置疑”可知,公元8世纪阿拉伯帝国建立,地跨欧亚非,在商业贸易上沟通东西,是世界贸易的中心,A项正确;波斯帝国的时间为公元前6世纪至前4世纪,排除B项;7世纪中期后,拜占庭帝国逐渐衰落,排除C项;4世界末,罗马帝国分裂,5世纪后期西罗马帝国灭亡,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:中古时期的印度。根据所学知识可知,《政事论》中提及不要把自由民变为奴隶,并记录了当时规定释放奴隶的条件,这反映了奴隶制度的衰落。同时,书中肯定了土地所有者把土地租出去以坐收分成制地租的做法,这是封建制经济关系的体现,证明了封建制度的兴起,B项正确;仅凭材料信息,无法判断当时印度经济发展水平,排除A项;由材料中“不要把自由民变为奴隶,记录了当时规定释放奴隶的条件”可知,传统势力已经受到冲击,排除C项;材料体现的是生产关系的变化,而不是传统贵族势力的衰微,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是反向题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(世界)。据“14世纪中期……奥斯曼帝国先后征服西亚和北非部分地区”并结合所学可知,在16世纪后期,奥斯曼帝国的疆域已经横跨亚非欧三洲,可得出结论“奥斯曼帝国建立起地跨亚非欧三洲的大帝国”,但是不能得出阻碍东西方贸易,阻碍东西方贸易的是帝国控制了连接亚欧的商路,对过往的商品征收重税,C项符合题意,选择C项;据“国王是整个政权的核心和最高主宰,他的权力被认为来自神”并结合所学可知,波斯帝国继承了西亚地区传统的君主专制制度,A项不符合题意,排除A项;据“阿拉伯商人在东亚、西欧、非洲等广大地区从事着海上和陆上贸易,巴格达是当时世界上最大的城市之一。”并结合所学可知,可以得出“阿拉伯帝国是东西方经济交流的桥梁”,B项不符合题意,排除B项;据“高丽在中央设三省六部……引入科举考试选拔官员”并结合所学可知,高丽王朝学习唐朝制度,可得出“高丽王朝仿效中国唐朝制度”的结论,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代高丽王朝时期(朝鲜)。据材料“在中央实行三省六部制,设立御史台、翰林院;采用科举制选拔人才;经济上实行类似均田制的‘田柴科制’。”可知,高丽王朝依据唐制建立了自己的政治制度,A项正确。高丽王朝参照唐朝建立的自己的政治制度,说明政治制度并未成熟,排除B项;高丽王朝实行的是土地国有制,材料也无法体现土地私有制的发展状况,排除C项;材料没有体现国家向农民收取赋税,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题,时空是中古时期的世界。根据材料可知,古代朝鲜和日本均在借鉴中华文明的基础上有所发展,俄罗斯在拜占庭帝国国徽基础上有所继承与发展,由此可见,他们研究的主题应该是文明的传播与发展,C项正确;材料强调的是中古时期不同文明之间的交流,未涉及多元化特征,排除A项;儒家文化圈的形成与“俄罗斯国徽(右),沿用了拜占庭帝国双头鹰标志(左)”无关,排除B项;材料没有体现中古时期不同文明之间互动的相关信息,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代印度。根据材料可知,戒日王朝时宣布土地国有,由国王将土地分封给臣属和封国,但后来封地转变为世袭领地,即土地由国有变为私有,表明当时的印度进入到封建社会形态,D项正确;材料不涉及中印积极交流,排除A项;材料反映印度进入封建社会,不是奴隶社会开始兴起,排除B项;材料反映印度社会形态的转变,未涉及加强中央集权制度,排除C项。故选D项。

16.(1)阿拉伯半岛逐步实现统一,伊斯兰文明对外传播,大量非阿拉伯人被纳入统治范围;知识分子社会地位提升;造纸业的发展;阿拉伯波知识分子对周边文明书籍的翻译。

(2)特点:时间长,范围广,翻译上根据内容的差异而有所调整,与政治发展相关,以翻译前人作品为主。意义:保存了大量希腊罗马文化,为后来欧洲文艺复兴的出现奠定了基础;促进了阿拉伯文化与周边文明的文化交流,促进了阿拉伯文化的的发展;推动了东西方文化的交流与交融。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,时空是古代阿拉伯。阿拉伯波百年翻译运动兴起的背景根据“公元7世纪初,穆罕默德建立伊斯兰教,逐步实现阿拉伯半岛的统一,其继承者们通过圣战,将伊斯兰文明传播至欧亚非三洲,大量的非阿拉伯人成为穆斯林的一员”得出伊斯兰教创立,阿拉伯半岛逐步实现统一,伊斯兰文明对外传播,大量非阿拉伯人被纳入统治范围;根据“阿拉伯知识分子获得了崇高的社会地位”得出知识分子社会地位提升;根据“随着阿拉伯‘撒马尔罕纸’的行销,以及巴格达、大马士革等地造纸业的发展”得出造纸业的发展;综合材料内容得出阿拉伯波知识分子掀起对周边文明书籍的翻译。

(2)本题是特点类、背景类材料分析题,时空是古代阿拉伯。阿拉伯百年翻译运动的特点根据“8世纪中后期到9世纪前期,其翻译的书籍以波斯的天文学和医学为主;9世纪前期到9世纪中后期,大量古希腊哲学及东西方自然科学方面的书籍被翻译。阿拉伯人在翻译医学、数学等方面的书籍时,追求译笔精细,态度忠实;涉及神学类的书籍时,则会因为教义修改原文”得出时间长,范围广,翻译上根据内容的差异而有所调整;根据“至9世纪中后期,随着阿拔斯王朝的衰落,突厥人当权,阿拉伯社会处于一种低靡的状态,翻译家们从事的工作许多是重译和校注前人译就的作品”得出与政治发展相关,以翻译前人作品为主。带来的影响综合所学可知,主要是保存了大量希腊罗马文化,为后来欧洲文艺复兴的出现奠定了基础;促进了阿拉伯文化与周边文明的文化交流,促进了阿拉伯文化的的发展;推动了东西方文化的交流与交融。

17.(1)特点:融合型;开放性;多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

(2)学习儒家文明,将儒学经典作为学校教科书,儒学成为官学;学习佛教文化(如空海求法);以隋唐制度为蓝本,进行社会变革(如日本大化改新,新罗仿唐制改革);在汉字的基础上创造出自己的文字;仿隋唐建筑风格,修建都城、寺庙(如日本的奈良城、法隆寺等);派遣唐使、留学生至中国交流与求学等。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是古代亚历山大帝国。根据材料一“希腊化时代的文化是希腊文化与东方文化相互交流融汇的结晶”可得出融合型;根据材料一“如果说希腊古典文化是一种城邦文化,那么希腊化文化则是一种走向帝国的、多民族的文化”可得出开放性;根据材料一“希腊文化与东方文化相互交流融汇”可得出多元性(希腊一体化和地方多元性相结合)。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是隋唐时期、中古东亚地区。根据材料二“以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式”可得出学习儒家文明,把儒学经典作为教科书,儒学成为官学;根据材料二“努力接受和传播中国式的佛教文化”可得出学习佛教文化(如空海求法);根据材料二“接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字”可得出在汉字的基础上创造出自己的文字;结合所学可知,日本仿隋唐的建筑风格,修建都城、寺庙等;结合所学可知,日本向中国派遣遣唐使、留学生等。

18.(1)原因:阿拉伯帝国国力鼎盛,政治稳定;位于古代丝绸之路的重要节点,地理位置优越;银行系统发达,金融行业发展;文化氛围浓厚,学术研究兴盛。

(2)贡献:阿拉伯帝国在科学、数学、医学、天文学等领域取得了显著成就;阿拉伯帝国通过翻译各地的学术著作,促进了东西方文化的交流与融合;阿拉伯帝国还创造了丰富的文学作品。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是中世纪的亚洲。根据材料“阿拉伯帝国在阿拔斯王朝最早的几任哈里发的统治之下,达到鼎盛时期,巴格达发展成世界上最大的城市之一”可知,阿拉伯帝国国力鼎盛,政治稳定;根据材料“巴格达是连结欧、亚、非三大洲的商路中心。”结合所学知识可知,位于古代丝绸之路的重要节点,地理位置优越;根据材料“巴格达也是金融中心,其银行系统遍布伊斯兰世界,在各大城市设有分支机构。从巴格达发出的一张支票,可以在往西4000英里的摩洛哥提取现金”可知,银行系统发达,金融行业发展;根据材料“巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。众多学者研习经文,综合并超过了古希腊、古罗马、波斯和印度的学术传统”可知,文化氛围浓厚,学术研究兴盛。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是中世纪的亚洲。根据材料“巴格达文化在哈隆·拉希德任哈里发时达到鼎盛。”结合所学知识可知,阿拉伯帝国在科学、数学、医学、天文学等领域取得了显著成就;根据材料“众多拥有不同宗教信仰的学者汇集在那里,将学术推向新的、更有活力的方向。”结合所学知识可知,阿拉伯帝国通过翻译各地的学术著作,促进了东西方文化的交流与融合;再结合所学知识可知,阿拉伯帝国还创造了丰富的文学作品。

19.(1)原因:商业经营系统完善;地处亚洲和欧洲之间的有利地理位置;法律制度完善。

(2)措施:吸收拜占庭帝国的政治、经济制度;实行宗教宽容政策,传播伊斯兰教。

特点:融合东西方文化;兼收并蓄,文化宽容。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题,时空是古代拜占庭帝国。拜占庭帝国商业发达的原因根据“拜占庭完善的商业经营系统,包括货币体系、兑换体系、水陆交通体系和关税市场管理体系以及商旅服务系统,是它能够在中世纪地中海贸易活动中立于不败之地的重要保障”得出商业经营系统完善;结合所学内容可知,拜占庭占据了欧亚间的有利地理位置,而且它还有完善的法律制度。

(2)本题是特点类材料分析题,时空是古代阿拉伯时期。阿拉伯统治者在地中海统治的措施根据“阿拉伯人占领叙利亚、埃及后,保留了拜占庭的行政体制。拜占庭政府的财政体制、金币制度以及有关工厂管理规定继续被沿用”得出吸收拜占庭帝国的政治、经济制度;根据“征服后的地区,皈依伊斯兰教成为穆斯林的可以免税”、“在叙利亚,政府的行政官员仍由基督教徒担任,官方语言仍然是希腊语。在埃及纸草厂生产的阿拉伯纸草上仍然能见到三位一体的祷文和十字架标志”得出实行宗教宽容政策,传播伊斯兰教。特点综合内容和所学可知,主要是融合东西方文化,兼收并蓄,实行了文化宽容。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体