11.1《谏逐客书》课件(共37张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 11.1《谏逐客书》课件(共37张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-06 17:18:10 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

公元前237年,即秦王政10年,秦王在宗室大臣的挑唆下,下令驱逐所有在秦的客卿,李斯也在之列。

老板要炒我鱿鱼?怎么办呢?

我还要再挣扎一下!

听我解释!!!

李斯

李斯(前280一前208),字通古。楚国上蔡(今河南上蔡)人。

早年为郡小吏,后师从荀子,学习帝王之术,学成入秦。刚开始被丞相吕不韦任命为郎官,后劝说秦王嬴政灭诸侯、成帝业,被任命为长史。秦王采纳其计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,又任其为客卿。李斯在秦王嬴政统一六国的事业中起了较大的作用。

秦统天下后,李斯被任命为丞相。

走近作者

从小吏到丞相,李斯怎么做到的?

他生命中的转折点是什么呢?

厕鼠与仓鼠:李斯生命中的转折点

李斯者,楚上蔡人也。年少时,为郡小吏,见吏舍厕中鼠食不絜(jié),近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰:“人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

走近作者

李斯年轻时,起初在乡村做管理文书的小官。看到公署厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。

后来,李斯又看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子里,更不用担心人或狗的惊扰。感叹道:“一个人有出息还是没有出息,就如同老鼠一样,是由自己

所处的环境所决定的。”

走近作者

《泰山刻石文》

鲁迅先生说:“秦王嬴政统治37年,帝业16年,秦王朝几乎没什么文学可言。秦之文章,李斯一人而已。”

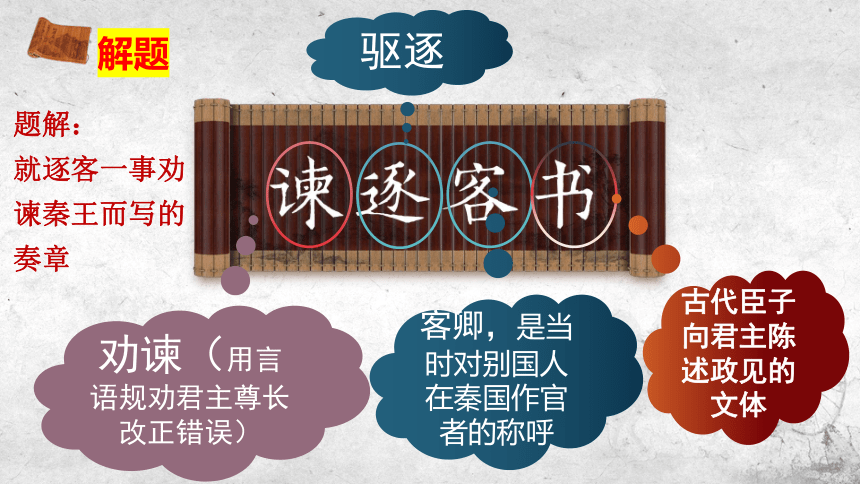

解题

劝谏(用言语规劝君主尊长改正错误)

驱逐

客卿,是当时对别国人在秦国作官者的称呼

古代臣子向君主陈述政见的文体

题解:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章

文

体

知

识

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的。当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》。

任务一:

熟读课文,准确翻译,概括每段主要内容。

第一段

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

解释重点词语,翻译划线句子。

我听说官吏在商议驱逐客卿这件事,私下里认为是错误的。从前秦穆公寻求贤士,在西边从西戎取得由余,在东边从宛地得到百里奚,从宋国迎来蹇叔,从晋国招来丕豹、公孙支。这五位贤人,不生在秦国,而秦穆公重用他们,吞并二十个国家,于是在西戎称霸。

史实论据1:秦穆公广纳他国贤才,遂霸西戎。

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

秦孝公采用商鞅的新法,改变风俗,人民因此殷实富裕,国家因此富足强大,百姓乐于为用,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻取上千里土地,至今政治安定,国力强盛。

史实论据2:秦孝公任用商鞅,变法治国,民盛国强。

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢(yān)、郢(yǐng),东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从(zòng),使之西面事秦,功施(yì)到今。

秦惠王采纳张仪的计策,攻下三川地区,向西兼并巴、蜀,向北收取上郡,向南攻取汉中,吞并九夷各部,控制鄢、郢之地,在东面占据成皋这样的要隘,割取肥沃的土地,于是拆散六国的合纵同盟,使他们朝西侍奉秦国,功业延续到今天。

史实论据3:惠王用张仪,四面扩张,以横破纵

连横:

秦国自西向东与各诸侯结交,自西向东为横向,故称"连横"。

张仪之计

昭王得范雎(jū),废穰(rǎng)侯,逐华阳,强公室, 杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

昭王得到范雎,废黜穰侯,驱逐华阳君,加强了王室的权力,抑制豪门贵族的势力,像蚕吞吃桑叶一样侵吞诸侯,使秦为统一天下奠定基础。

史实论据4:昭襄王得范雎,打击豪门,强化集权。

此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内nà,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

这四位君主,都依靠了客卿的功劳。由此看来,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!倘若四位君主拒绝客卿而不予接纳,疏远贤士而不加任用,这就会使国家没有丰厚的实力,而让秦国没有强大的名声了。

一句归纳,一句感叹,一句假设,步步蓄势,做出强有力的总结。

第二段

①今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

如今陛下罗致昆山的美玉,宫中有随侯之珠,和氏之璧,衣饰上缀着光如明月的宝珠,身上佩带着太阿宝剑,乘坐的是名贵的千里马,树立的是以翠凤羽毛为饰的旗子,陈设的是蒙着灵鼍之皮的好鼓。这些宝贵之物,没有一种是秦国产的,而陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?

以珠宝等物为例,正面指出秦王对数件宝物的喜爱,并提出疑问:这些皆非秦所产,秦王却悦之,为何?只问不答,耐人寻味。

随侯珠

传说随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁痛苦万分,随侯心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:"我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。"这就是被称作"灵蛇之珠"的随侯珠。随侯珠随秦始皇殉葬,在墓室"以代膏烛"。

和氏璧

楚人卞和于荆山得一璞玉,先后献给武王、文王,均以为石,和以欺君罪被砍断两足;成王登位,使人剖璞,果得夜光宝玉,因命之曰和氏璧。

②必秦国之所生而然后可,则是夜光之璧不饰朝廷;犀、象之器不为玩好;郑、卫之女不充后宫;而骏良駃騠(jué tí)不实外厩;江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。 所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前;而随俗雅化 佳冶窈窕赵女不立于侧也。

如果一定要是秦国出产的才许可采用,那么这种夜光宝玉,决不会成为宫廷的装饰;犀角、象牙雕成的器物,也不会成为陛下的玩赏的宝物;郑、卫二地能歌善舞的女子,也不会填满陛下的后宫;北方的名骥良马,决不会充实到陛下的马房;江南的铜锡不会为陛下所用,西蜀的丹青也不会作为彩饰的颜料。(如果)用来装饰后宫、广充侍妾、爽心快意、悦人耳目的所有这些都要是秦国生长、生产的然后才可用的话,那么点缀有珠宝的簪子,耳上的玉坠,丝织的衣服,锦绣的装饰,就都不会进献到陛下面前;那些闲雅变化而能随俗推移的妖冶美好的佳丽,也不会立于陛下的身旁。

以玩好、美女等反面设喻,“不”字连用,节奏明快,语气坚决。

③夫击瓮叩缶,弹筝搏髀(bì),而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。《郑》《卫》《桑间》,《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮扣缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《韶》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

敲击瓮、缶来奏乐,弹着琴筝、 拍打大腿以应和节拍、呜呜呀呀地高唱着来使耳朵痛快,这才是真正的秦国音乐;那郑、卫桑间的歌声,《韶虞》《武象》等乐曲,可算是外国的音乐了。如今陛下却抛弃了秦国地道的敲击瓦器的音乐,而取用郑、卫淫靡悦耳之音,不要秦筝而要《韶虞》,这是为什么呢?无非是为了取乐于当前,适于观听罢了。

备曰:“吾常身不离鞍,髀肉皆消;今不复骑,髀里肉生。”(西晋·陈寿《三国志·蜀书·先主传》

髀肉复生

刘备在投奔汉皇族刘表后,有一天,刘表请刘备喝酒聊天。两人交谈得很投机,又商量了以后的打算。过了一会儿,刘备起身上厕所,他摸了摸自已的大腿,发现上面的肉又长起来了,不禁掉下泪来。回到座上的时候,脸上还留着泪痕。刘表见了很奇怪,问他怎么回事,刘备不好意思地说:“没什么,实说吧。我以前一直南征北战,长期身子不离马鞍,大腿上的肉精壮结实,到这里来后,一晃就是五年,闲居安逸,用不着骑马,髀上的肉复长,又肥又松。一想起时光过得这么快,人都快老了,复兴汉室的功业一点也没有建成,因此心里非常难受。”

:形容长久过着安逸舒适的生活,无所作为。

④今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者,在乎色、乐、珠、玉,而所轻者,在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

可陛下对用人却不是这样,不问是否可用,不管是非曲直,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明,陛下所看重的,只在珠玉声色方面;而所轻视的,却是人民大众。这不是用来驾驭天下,制服诸侯的方法啊!

这一段以秦王之好来类比,反复陈说,直击“逐客”之过。

这一段写法铺张扬厉,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,

历来被认为是全文最精彩的段落。

铺张扬厉:原指极力铺张渲染,力求发扬光大。

后多指过于讲究排场。

第三段

①臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。

我听说田地广就粮食多,国家大就人口众,武器精良将士就骁勇。因此,泰山不嫌弃泥土,所以能成就它的高大;江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深邃;有志建立王业的人不拒绝民众,所以能彰明他的德行。因此,土地不分东西南北,百姓不论异国他邦,那样便会一年四季富裕美好,天地鬼神降赐福运,这就是五帝、三王无可匹敌的原因。

正面设喻,论述五帝三王无敌的原因就是“不却众庶”。

②今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之土,退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

现在却抛弃百姓使之去资助敌国,拒绝宾客而使诸侯成就霸业,使天下的贤士退却而不敢西进,停止脚步不进入秦国,这就叫做“借武器给敌寇,送粮食给盗贼”啊。

反面论述,当下秦国,逐客国危。

这一段承接上一段最后一层,对比分析“用客治国”和“逐客资敌”两种策略,从正反两方面驳“逐客”之策。

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

资助

减少

使自己虚弱

指出逐客危害,总结全文,照应开头。

值得

名作动,珍视

增加

敌国的百姓

第四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

许多东西并不产于秦,然而可当做宝物(利用)的却很多;贤士许多都不是出生在秦国,然而愿意效忠秦国的却很多。如今驱逐宾客来资助敌国,减损百姓来增加敌国的人口,内部自己造成空虚而外部在诸侯中构筑怨恨,想要谋求国家没有危难,是不可能的啊。

指出逐客危害,总结全文,照应开头。

谏书观点--逐客为过

壹

史实论证--客卿有功

贰

类比论证--重物轻人

叁

理论概括--逐客损己

肆

总结分析--逐客亡国

伍

概括每段内容

任务二:

《史记·李斯列传》载,李斯上疏之后,“秦王乃除逐客之令,复李斯官,卒用其计谋”。李斯的这篇文章,毛泽东主席也十分爱读。在1959年底至1960年初,谈到这篇文章时,毛主席说:“李斯的《谏逐客书》,有很大的说服力……”那么,“有很大的说服力”,具体表现在什么地方呢?它是怎样说服秦王的呢?

谏逐客书

1.表明观点——开门见山

2.史实论证

3.类比论证

4.归纳论证——求国无危,不可得也

(逐客为过)

(客卿有功)

(重物轻人、逐客利害)

(逐客亡国)

昔缪公求士——广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雌——打击豪门——强化集权

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

《谏逐客书》一文,立意高深,始终围绕“大一统”的目标,从秦王统一天下的高度立论,正反论证,利害并举,说明使用客卿强国的重要性。

全文理足词胜,雄辩滔滔,没有就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”,完成统一天下大业的高度,体现了李斯顺应历史潮流的进步主张和用人路线。故令秦王折服,收为逐客成命。

一道上书,一番游说,改变了自己和所有外在者的命运,也改变了秦国的命运,加速了统一的步伐。

是“置身事外”还是“躬身入局”?《谏逐客书》带给你怎样的思考?请谈一谈自己的看法。

任

务

三

公元前237年,即秦王政10年,秦王在宗室大臣的挑唆下,下令驱逐所有在秦的客卿,李斯也在之列。

老板要炒我鱿鱼?怎么办呢?

我还要再挣扎一下!

听我解释!!!

李斯

李斯(前280一前208),字通古。楚国上蔡(今河南上蔡)人。

早年为郡小吏,后师从荀子,学习帝王之术,学成入秦。刚开始被丞相吕不韦任命为郎官,后劝说秦王嬴政灭诸侯、成帝业,被任命为长史。秦王采纳其计谋,遣谋士持金玉游说关东六国,离间各国君臣,又任其为客卿。李斯在秦王嬴政统一六国的事业中起了较大的作用。

秦统天下后,李斯被任命为丞相。

走近作者

从小吏到丞相,李斯怎么做到的?

他生命中的转折点是什么呢?

厕鼠与仓鼠:李斯生命中的转折点

李斯者,楚上蔡人也。年少时,为郡小吏,见吏舍厕中鼠食不絜(jié),近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰:“人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

走近作者

李斯年轻时,起初在乡村做管理文书的小官。看到公署厕所里的老鼠在吃脏东西,每逢有人或狗走来时,就受惊逃跑。

后来,李斯又看到粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,住在大屋子里,更不用担心人或狗的惊扰。感叹道:“一个人有出息还是没有出息,就如同老鼠一样,是由自己

所处的环境所决定的。”

走近作者

《泰山刻石文》

鲁迅先生说:“秦王嬴政统治37年,帝业16年,秦王朝几乎没什么文学可言。秦之文章,李斯一人而已。”

解题

劝谏(用言语规劝君主尊长改正错误)

驱逐

客卿,是当时对别国人在秦国作官者的称呼

古代臣子向君主陈述政见的文体

题解:

就逐客一事劝谏秦王而写的奏章

文

体

知

识

「章」是用来谢恩的;

「奏」是用来弹劾,即揭发别人的;

「表」是用来陈述衷情的;

「议」是用来表示不同意见的。当然,关于这些上书的名称和功用,随着不同的时代也有变化。

「疏」也是臣下向皇帝陈述政见或有所劝谏的文章,如汉朝贾谊的《论积贮疏》,唐朝魏徵的《谏太宗十思疏》。

任务一:

熟读课文,准确翻译,概括每段主要内容。

第一段

臣闻吏议逐客,窃以为过矣。昔缪公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,来丕豹、公孙支于晋。此五子者,不产于秦,而缪公用之,并国二十,遂霸西戎。

解释重点词语,翻译划线句子。

我听说官吏在商议驱逐客卿这件事,私下里认为是错误的。从前秦穆公寻求贤士,在西边从西戎取得由余,在东边从宛地得到百里奚,从宋国迎来蹇叔,从晋国招来丕豹、公孙支。这五位贤人,不生在秦国,而秦穆公重用他们,吞并二十个国家,于是在西戎称霸。

史实论据1:秦穆公广纳他国贤才,遂霸西戎。

孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

秦孝公采用商鞅的新法,改变风俗,人民因此殷实富裕,国家因此富足强大,百姓乐于为用,诸侯亲附归服,战胜楚国、魏国的军队,攻取上千里土地,至今政治安定,国力强盛。

史实论据2:秦孝公任用商鞅,变法治国,民盛国强。

惠王用张仪之计,拔三川之地,西并巴、蜀,北收上郡,南取汉中,包九夷,制鄢(yān)、郢(yǐng),东据成皋之险,割膏腴之壤,遂散六国之从(zòng),使之西面事秦,功施(yì)到今。

秦惠王采纳张仪的计策,攻下三川地区,向西兼并巴、蜀,向北收取上郡,向南攻取汉中,吞并九夷各部,控制鄢、郢之地,在东面占据成皋这样的要隘,割取肥沃的土地,于是拆散六国的合纵同盟,使他们朝西侍奉秦国,功业延续到今天。

史实论据3:惠王用张仪,四面扩张,以横破纵

连横:

秦国自西向东与各诸侯结交,自西向东为横向,故称"连横"。

张仪之计

昭王得范雎(jū),废穰(rǎng)侯,逐华阳,强公室, 杜私门,蚕食诸侯,使秦成帝业。

昭王得到范雎,废黜穰侯,驱逐华阳君,加强了王室的权力,抑制豪门贵族的势力,像蚕吞吃桑叶一样侵吞诸侯,使秦为统一天下奠定基础。

史实论据4:昭襄王得范雎,打击豪门,强化集权。

此四君者,皆以客之功。由此观之,客何负于秦哉!向使四君却客而不内nà,疏士而不用,是使国无富利之实,而秦无强大之名也。

这四位君主,都依靠了客卿的功劳。由此看来,客卿哪有什么对不住秦国的地方呢!倘若四位君主拒绝客卿而不予接纳,疏远贤士而不加任用,这就会使国家没有丰厚的实力,而让秦国没有强大的名声了。

一句归纳,一句感叹,一句假设,步步蓄势,做出强有力的总结。

第二段

①今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠,服太阿之剑,乘纤离之马,建翠凤之旗,树灵鼍(tuó)之鼓。此数宝者,秦不生一焉,而陛下说之,何也?

如今陛下罗致昆山的美玉,宫中有随侯之珠,和氏之璧,衣饰上缀着光如明月的宝珠,身上佩带着太阿宝剑,乘坐的是名贵的千里马,树立的是以翠凤羽毛为饰的旗子,陈设的是蒙着灵鼍之皮的好鼓。这些宝贵之物,没有一种是秦国产的,而陛下却很喜欢它们,这是为什么呢?

以珠宝等物为例,正面指出秦王对数件宝物的喜爱,并提出疑问:这些皆非秦所产,秦王却悦之,为何?只问不答,耐人寻味。

随侯珠

传说随国的君主随侯在一次出游途中看见一条受伤的大蛇在路旁痛苦万分,随侯心生恻隐,令人给蛇敷药包扎,放归草丛。这条大蛇痊愈后衔一颗夜明珠来到随侯住处,说:"我乃龙王之子,感君救命之恩,特来报德。"这就是被称作"灵蛇之珠"的随侯珠。随侯珠随秦始皇殉葬,在墓室"以代膏烛"。

和氏璧

楚人卞和于荆山得一璞玉,先后献给武王、文王,均以为石,和以欺君罪被砍断两足;成王登位,使人剖璞,果得夜光宝玉,因命之曰和氏璧。

②必秦国之所生而然后可,则是夜光之璧不饰朝廷;犀、象之器不为玩好;郑、卫之女不充后宫;而骏良駃騠(jué tí)不实外厩;江南金锡不为用,西蜀丹青不为采。 所以饰后宫、充下陈、娱心意、说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前;而随俗雅化 佳冶窈窕赵女不立于侧也。

如果一定要是秦国出产的才许可采用,那么这种夜光宝玉,决不会成为宫廷的装饰;犀角、象牙雕成的器物,也不会成为陛下的玩赏的宝物;郑、卫二地能歌善舞的女子,也不会填满陛下的后宫;北方的名骥良马,决不会充实到陛下的马房;江南的铜锡不会为陛下所用,西蜀的丹青也不会作为彩饰的颜料。(如果)用来装饰后宫、广充侍妾、爽心快意、悦人耳目的所有这些都要是秦国生长、生产的然后才可用的话,那么点缀有珠宝的簪子,耳上的玉坠,丝织的衣服,锦绣的装饰,就都不会进献到陛下面前;那些闲雅变化而能随俗推移的妖冶美好的佳丽,也不会立于陛下的身旁。

以玩好、美女等反面设喻,“不”字连用,节奏明快,语气坚决。

③夫击瓮叩缶,弹筝搏髀(bì),而歌呼呜呜快耳者,真秦之声也。《郑》《卫》《桑间》,《昭》《虞》《武》《象》者,异国之乐也。今弃击瓮扣缶而就《郑》《卫》,退弹筝而取《韶》《虞》,若是者何也?快意当前,适观而已矣。

敲击瓮、缶来奏乐,弹着琴筝、 拍打大腿以应和节拍、呜呜呀呀地高唱着来使耳朵痛快,这才是真正的秦国音乐;那郑、卫桑间的歌声,《韶虞》《武象》等乐曲,可算是外国的音乐了。如今陛下却抛弃了秦国地道的敲击瓦器的音乐,而取用郑、卫淫靡悦耳之音,不要秦筝而要《韶虞》,这是为什么呢?无非是为了取乐于当前,适于观听罢了。

备曰:“吾常身不离鞍,髀肉皆消;今不复骑,髀里肉生。”(西晋·陈寿《三国志·蜀书·先主传》

髀肉复生

刘备在投奔汉皇族刘表后,有一天,刘表请刘备喝酒聊天。两人交谈得很投机,又商量了以后的打算。过了一会儿,刘备起身上厕所,他摸了摸自已的大腿,发现上面的肉又长起来了,不禁掉下泪来。回到座上的时候,脸上还留着泪痕。刘表见了很奇怪,问他怎么回事,刘备不好意思地说:“没什么,实说吧。我以前一直南征北战,长期身子不离马鞍,大腿上的肉精壮结实,到这里来后,一晃就是五年,闲居安逸,用不着骑马,髀上的肉复长,又肥又松。一想起时光过得这么快,人都快老了,复兴汉室的功业一点也没有建成,因此心里非常难受。”

:形容长久过着安逸舒适的生活,无所作为。

④今取人则不然,不问可否,不论曲直,非秦者去,为客者逐。然则是所重者,在乎色、乐、珠、玉,而所轻者,在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。

可陛下对用人却不是这样,不问是否可用,不管是非曲直,凡不是秦国的就要离开,凡是客卿都要驱逐。这样做就说明,陛下所看重的,只在珠玉声色方面;而所轻视的,却是人民大众。这不是用来驾驭天下,制服诸侯的方法啊!

这一段以秦王之好来类比,反复陈说,直击“逐客”之过。

这一段写法铺张扬厉,运笔气势纵横,论辩酣畅淋漓,

历来被认为是全文最精彩的段落。

铺张扬厉:原指极力铺张渲染,力求发扬光大。

后多指过于讲究排场。

第三段

①臣闻地广者粟多,国大者人众,兵强则士勇。是以太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。是以地无四方,民无异国,四时充美,鬼神降福,此五帝三王之所以无敌也。

我听说田地广就粮食多,国家大就人口众,武器精良将士就骁勇。因此,泰山不嫌弃泥土,所以能成就它的高大;江河湖海不舍弃细流,所以能成就它的深邃;有志建立王业的人不拒绝民众,所以能彰明他的德行。因此,土地不分东西南北,百姓不论异国他邦,那样便会一年四季富裕美好,天地鬼神降赐福运,这就是五帝、三王无可匹敌的原因。

正面设喻,论述五帝三王无敌的原因就是“不却众庶”。

②今乃弃黔首以资敌国,却宾客以业诸侯,使天下之土,退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓“藉寇兵而赍(jī)盗粮”者也。

现在却抛弃百姓使之去资助敌国,拒绝宾客而使诸侯成就霸业,使天下的贤士退却而不敢西进,停止脚步不进入秦国,这就叫做“借武器给敌寇,送粮食给盗贼”啊。

反面论述,当下秦国,逐客国危。

这一段承接上一段最后一层,对比分析“用客治国”和“逐客资敌”两种策略,从正反两方面驳“逐客”之策。

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

资助

减少

使自己虚弱

指出逐客危害,总结全文,照应开头。

值得

名作动,珍视

增加

敌国的百姓

第四段

夫物不产于秦,可宝者多;士不产于秦,而愿忠者众。今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也。

许多东西并不产于秦,然而可当做宝物(利用)的却很多;贤士许多都不是出生在秦国,然而愿意效忠秦国的却很多。如今驱逐宾客来资助敌国,减损百姓来增加敌国的人口,内部自己造成空虚而外部在诸侯中构筑怨恨,想要谋求国家没有危难,是不可能的啊。

指出逐客危害,总结全文,照应开头。

谏书观点--逐客为过

壹

史实论证--客卿有功

贰

类比论证--重物轻人

叁

理论概括--逐客损己

肆

总结分析--逐客亡国

伍

概括每段内容

任务二:

《史记·李斯列传》载,李斯上疏之后,“秦王乃除逐客之令,复李斯官,卒用其计谋”。李斯的这篇文章,毛泽东主席也十分爱读。在1959年底至1960年初,谈到这篇文章时,毛主席说:“李斯的《谏逐客书》,有很大的说服力……”那么,“有很大的说服力”,具体表现在什么地方呢?它是怎样说服秦王的呢?

谏逐客书

1.表明观点——开门见山

2.史实论证

3.类比论证

4.归纳论证——求国无危,不可得也

(逐客为过)

(客卿有功)

(重物轻人、逐客利害)

(逐客亡国)

昔缪公求士——广纳人才——遂霸西戎

孝公用商鞅——变法治国——民盛国强

惠王用张仪——四面扩张——以横破纵

昭王得范雌——打击豪门——强化集权

爱异国物

逐外国人

非统一天下、制服诸侯之术

《谏逐客书》一文,立意高深,始终围绕“大一统”的目标,从秦王统一天下的高度立论,正反论证,利害并举,说明使用客卿强国的重要性。

全文理足词胜,雄辩滔滔,没有就事论事,也没有涉及自己个人的进退出处,而是站在“跨海内,制诸侯”,完成统一天下大业的高度,体现了李斯顺应历史潮流的进步主张和用人路线。故令秦王折服,收为逐客成命。

一道上书,一番游说,改变了自己和所有外在者的命运,也改变了秦国的命运,加速了统一的步伐。

是“置身事外”还是“躬身入局”?《谏逐客书》带给你怎样的思考?请谈一谈自己的看法。

任

务

三

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])