初中地理中图版八年级上册第二章第三节 气候与人类活动 第2课时 教案

文档属性

| 名称 | 初中地理中图版八年级上册第二章第三节 气候与人类活动 第2课时 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 27.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-05-07 05:31:20 | ||

图片预览

文档简介

《气候与人类活动》教学方案

教学目标

1.知道气候对人们日常生活的各种影响。

2.理解气候的差异形成了各地衣食住行和文化风俗的差异。

重点难点

【教学重点】

气候对各地饮食习惯、传统服饰和传统民居建筑的影响。

【教学难点】

结合具体实例来分析和说明气候与人类的生活息息相关,认识到气候深刻影响了世界各地人们的饮食习惯、传统服饰和传统民居。

第2课时

教学过程

【课程引入】

激趣导入,学生观看视频资料《中国皖南传统民居》,以大致了解我国南方气候对皖南徽派建筑艺术的深刻影响,进而探究气候对人类生活的各种影响。

【讲授新课】

上一节我们学习了气候对人类生产的影响,知道了气候影响人类的农业、工业和交通等活动,其中对农业生产的影响最为显著。不同的气温和降水造成了各地主要农作物类型、作物熟制、气候资源的差异。气候对于人类活动的影响还体现在气候的异常变化所造成的各类气象灾害。今天这节课我们将继续学习和探究气候对人类生活的影响。你知道气候对人类生活有哪些方面的影响吗?有什么样的影响呢?带着这些问题,我们开始今天的学习吧!

(板书)第二章 世界气候 第三节 气候与人类活动

二、气候与生活

(板书)1.气候对饮食习惯的影响

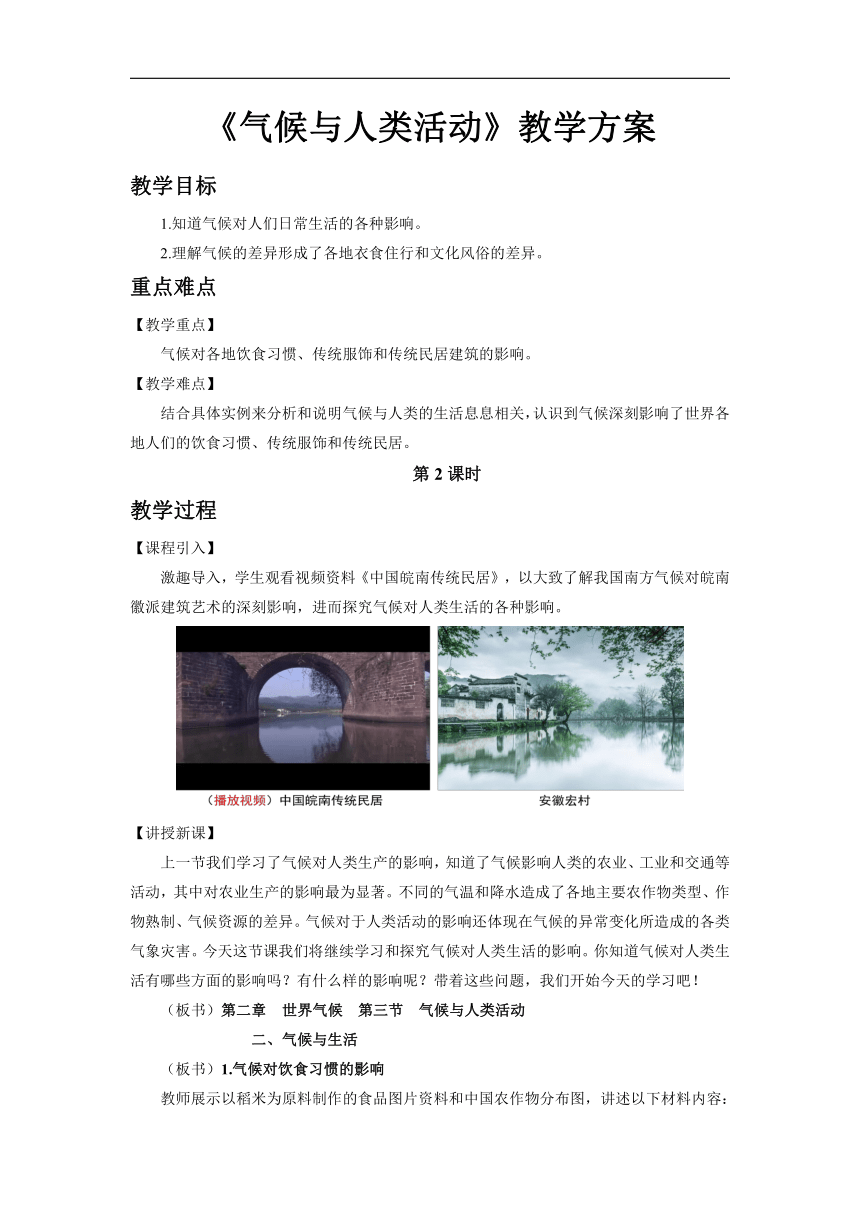

教师展示以稻米为原料制作的食品图片资料和中国农作物分布图,讲述以下材料内容:

在中国,气候对人们主食的影响最典型的算是“南稻北麦”了。因为大体在秦岭-淮河以南,春雨、梅雨雨量丰富,非常适宜种植需水多的水稻,因而南方地区历史上一直以大米及其制品为主食,例如米饭、米糕、米团等。

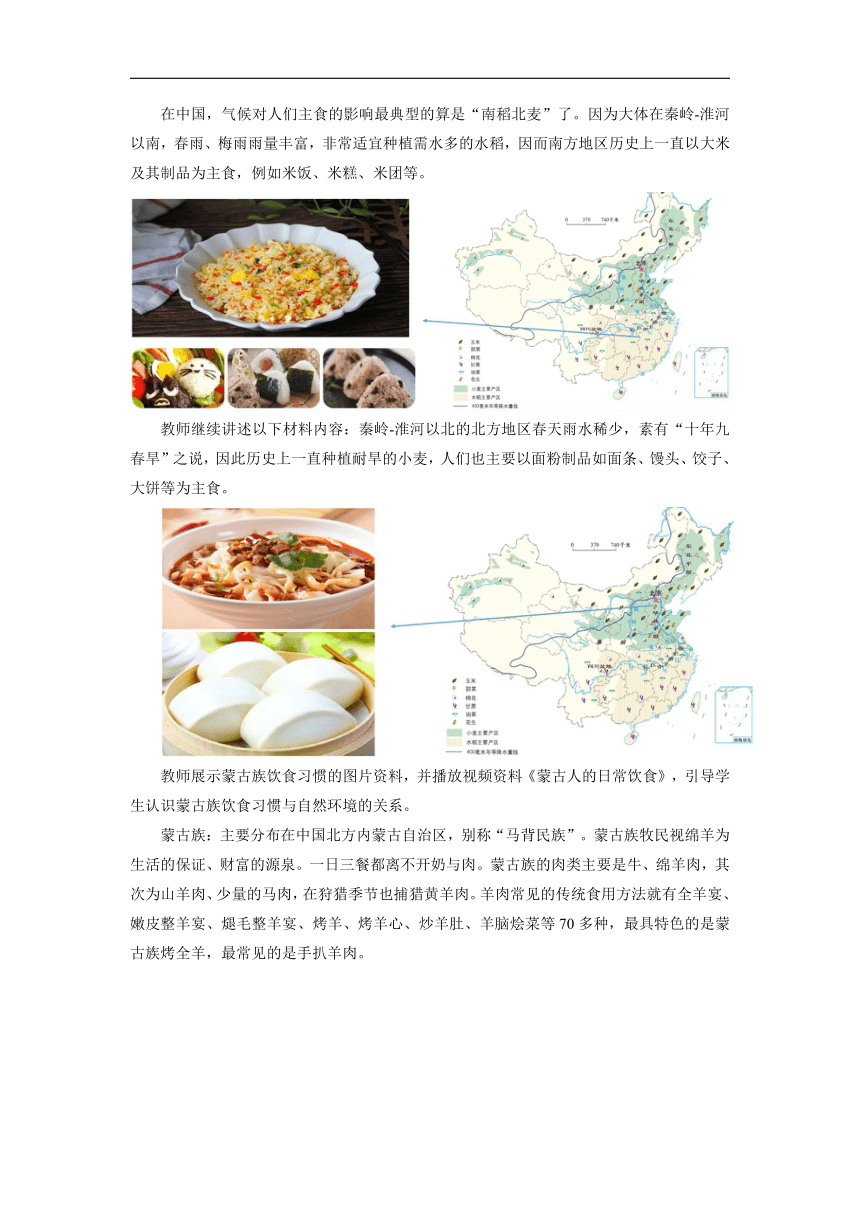

教师继续讲述以下材料内容:秦岭-淮河以北的北方地区春天雨水稀少,素有“十年九春旱”之说,因此历史上一直种植耐旱的小麦,人们也主要以面粉制品如面条、馒头、饺子、大饼等为主食。

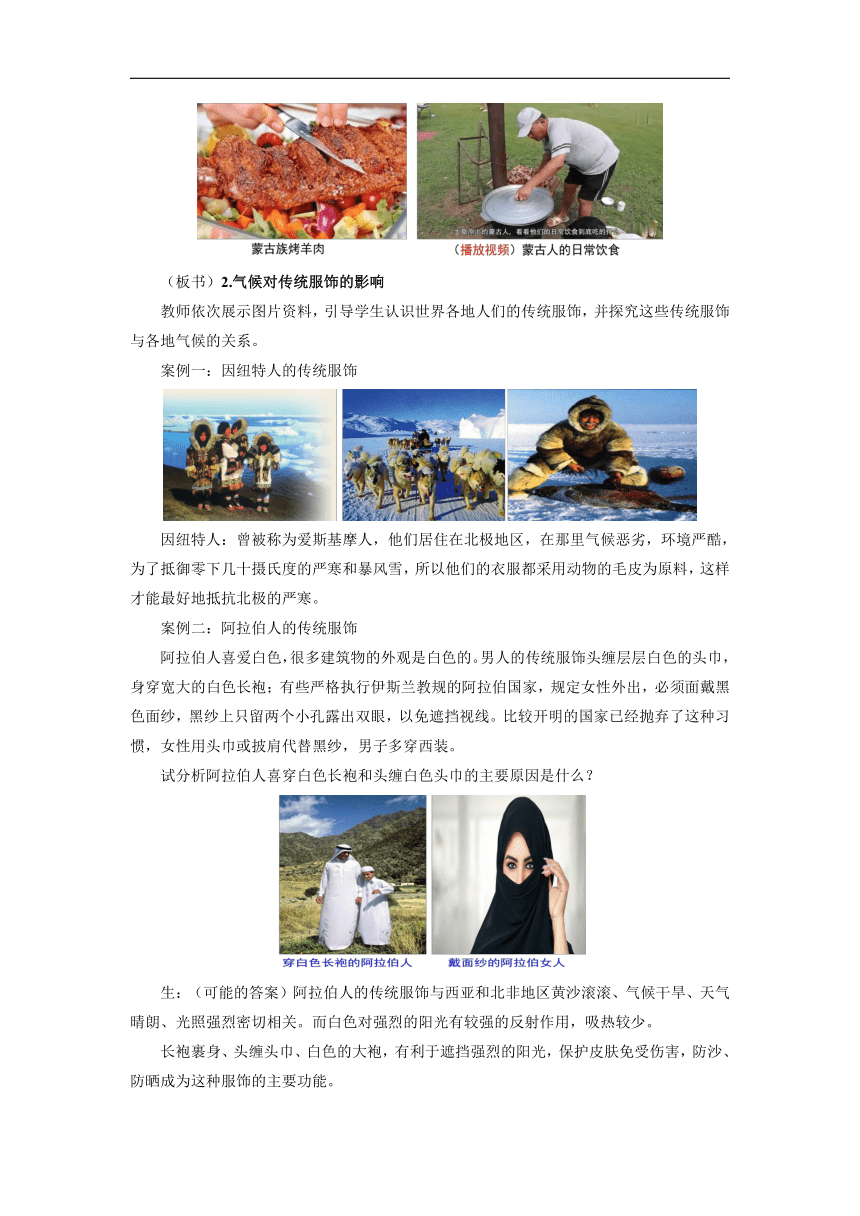

教师展示蒙古族饮食习惯的图片资料,并播放视频资料《蒙古人的日常饮食》,引导学生认识蒙古族饮食习惯与自然环境的关系。

蒙古族:主要分布在中国北方内蒙古自治区,别称“马背民族”。蒙古族牧民视绵羊为生活的保证、财富的源泉。一日三餐都离不开奶与肉。蒙古族的肉类主要是牛、绵羊肉,其次为山羊肉、少量的马肉,在狩猎季节也捕猎黄羊肉。羊肉常见的传统食用方法就有全羊宴、嫩皮整羊宴、煺毛整羊宴、烤羊、烤羊心、炒羊肚、羊脑烩菜等70多种,最具特色的是蒙古族烤全羊,最常见的是手扒羊肉。

(板书)2.气候对传统服饰的影响

教师依次展示图片资料,引导学生认识世界各地人们的传统服饰,并探究这些传统服饰与各地气候的关系。

案例一:因纽特人的传统服饰

因纽特人:曾被称为爱斯基摩人,他们居住在北极地区,在那里气候恶劣,环境严酷,为了抵御零下几十摄氏度的严寒和暴风雪,所以他们的衣服都采用动物的毛皮为原料,这样才能最好地抵抗北极的严寒。

案例二:阿拉伯人的传统服饰

阿拉伯人喜爱白色,很多建筑物的外观是白色的。男人的传统服饰头缠层层白色的头巾,身穿宽大的白色长袍;有些严格执行伊斯兰教规的阿拉伯国家,规定女性外出,必须面戴黑色面纱,黑纱上只留两个小孔露出双眼,以免遮挡视线。比较开明的国家已经抛弃了这种习惯,女性用头巾或披肩代替黑纱,男子多穿西装。

试分析阿拉伯人喜穿白色长袍和头缠白色头巾的主要原因是什么?

生:(可能的答案)阿拉伯人的传统服饰与西亚和北非地区黄沙滚滚、气候干旱、天气晴朗、光照强烈密切相关。而白色对强烈的阳光有较强的反射作用,吸热较少。

长袍裹身、头缠头巾、白色的大袍,有利于遮挡强烈的阳光,保护皮肤免受伤害,防沙、防晒成为这种服饰的主要功能。

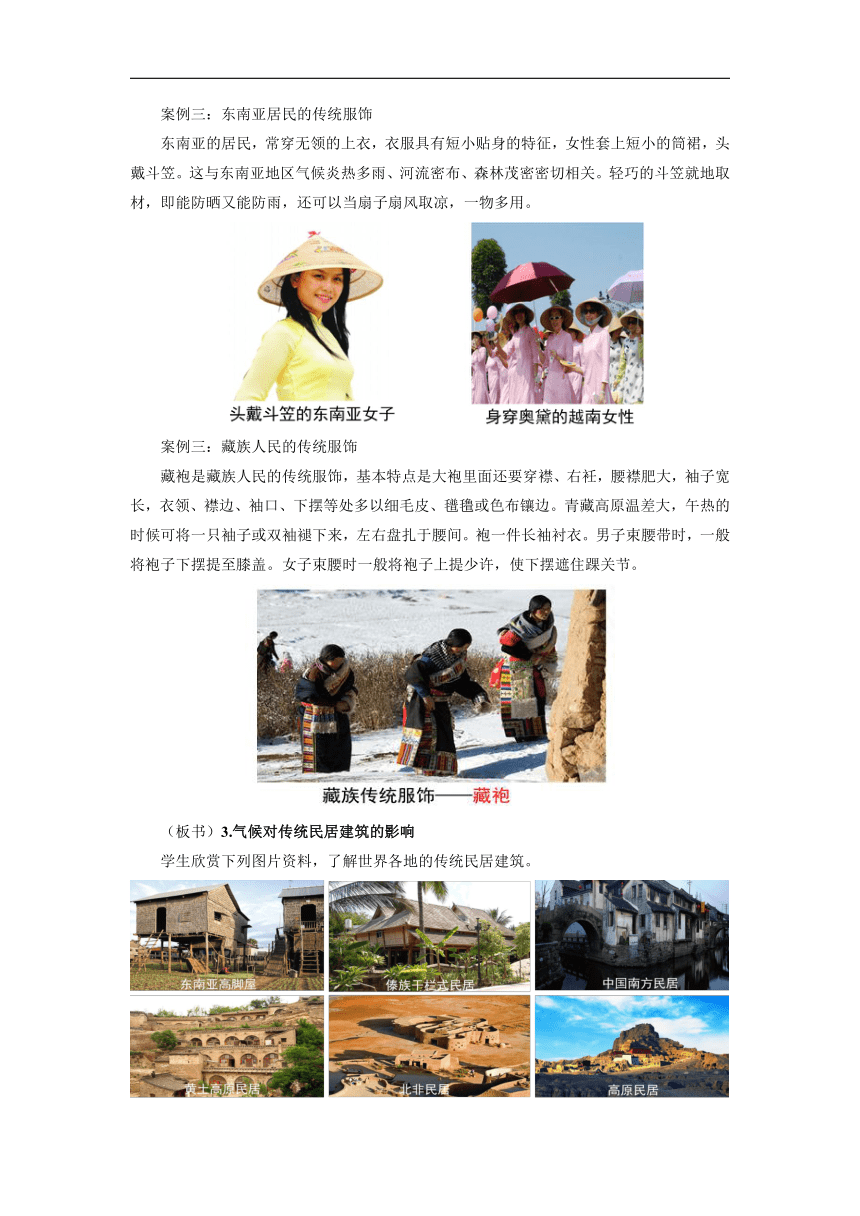

案例三:东南亚居民的传统服饰

东南亚的居民,常穿无领的上衣,衣服具有短小贴身的特征,女性套上短小的筒裙,头戴斗笠。这与东南亚地区气候炎热多雨、河流密布、森林茂密密切相关。轻巧的斗笠就地取材,即能防晒又能防雨,还可以当扇子扇风取凉,一物多用。

案例三:藏族人民的传统服饰

藏袍是藏族人民的传统服饰,基本特点是大袍里面还要穿襟、右衽,腰襟肥大,袖子宽长,衣领、襟边、袖口、下摆等处多以细毛皮、氆氇或色布镶边。青藏高原温差大,午热的时候可将一只袖子或双袖褪下来,左右盘扎于腰间。袍一件长袖衬衣。男子束腰带时,一般将袍子下摆提至膝盖。女子束腰时一般将袍子上提少许,使下摆遮住踝关节。

(板书)3.气候对传统民居建筑的影响

学生欣赏下列图片资料,了解世界各地的传统民居建筑。

思考:因纽特人建造的冰屋为什么能防寒保暖呢?

生:(可能的答案)原因:①由于冰屋结实不透风,能够把寒风拒之屋外,所以住在冰屋里的人,可以免受寒风的侵袭;②冰是热的不良导体,能很好地隔热,屋里的热量几乎不能通过冰墙传导到屋外;③冻结成一体的冰屋,没有窗子,门口挂着兽皮门帘,这样可以大大减少屋内外空气的对流。

思考:为什么东南亚地区的人们要居住高架屋?

生:(可能的答案)高架屋建筑材料就地取材,所以一般为竹子、木头等当地常见植物,也因为东南亚大部分地区属于热带,全年炎热多雨,所以房屋结构下层架空,以利于通风隔潮,多用做碾米场或堆放杂物、饲养牲畜,上层住人、下层养牲畜,而且雨季发洪水时,也使用船这种交通工具。

(板书)4.气候对传统交通工具的影响

不同地区的人们为适应不同的气候,因地制宜,选择了不同的交通出行方式与工具。

学生进行活动探究1:欧洲传统民居墙壁厚度变化的规律及其气候原因。

完成教材P60“活动”。

在建筑保温材料还没有普遍应用的年代,从英国南部往东至俄罗斯,欧洲传统民居的墙壁厚度有一定的变化规律。上图反映了这种规律。

请你说出墙壁厚度变化的规律是什么?并说明产生这种规律的气候原因。

生:(可能的答案)1.变化规律:自西向东,墙壁逐渐增厚。

2.气候原因:大西洋沿岸属于温带海洋性气候,终年温暖湿润,民居墙壁的厚度较小;随着向东部的大陆深入,气候逐渐发生变化,海洋性特点逐渐减弱,大陆性特点逐渐增强,到了俄罗斯西部,过渡到温带大陆性气候,冬季特别寒冷漫长,为了御寒保暖,民居墙壁的厚度也随之增厚。

学生继续进行活动探究2:世界1月平均气温10~22℃范围带分布的原因。

完成教材P60“复习题2”。阅读材料内容,完成下列问题。

(1)从图上可以看出,南北半球各有一条世界1月平均气温10~22℃范围带,基本平行于纬线,但又有波动。请你运用所学知识分析世界1月平均气温10~22℃范围带分布的原因。

生:(可能的答案)(1)从图中可以发现,南北半球各有一条“世界1月平均气温10~22℃范围带”,基本上并行于纬线圈,这说明纬度的影响是最重要的。

但是,它们又并非完全并行纬线圈,而是有很大的波动,即还有经度方向的变化。其主要原因有两点:一是冷暖洋流,二是冷暖气流。例如1月平均气温10℃在北美洲位于32°N附近,而东亚则在25°N附近。这是因为一般大陆的东北部是大陆最冷的地方,因此南下的冷空气使陆地海平面气温也从东向西升高。我国冬季有着世界同纬度上最严寒的南下冷空气,因此我国东部不在“世界1月平均气温10~22℃范围带”内。

同在亚洲东部,我国的西南和华南地区1月平均气温10~22℃范围带北界也有着很大的差异。这就不能仅用经度来解释,必须考虑地形的因素。青藏高原海拔高,相当于巨大的挡(寒)风墙,使纬度高达34°N的巴基斯坦白沙瓦(海拔339米),1月平均气温也达到了10.7℃。

学生继续进行活动探究3:如何选择避寒或避暑的地方。

完成教材P60“复习题2”。阅读材料内容,完成下列问题。

(2)在北半球冬季,你放寒假的时候,如果想到比较温暖的地方避寒,你会选择哪个地区?此时南半球是夏季,那里的人们要去比较凉爽的地方避暑,又应该怎么选择呢?

生:(可能的答案)(2)北半球的冬季想要避寒,应该选择北半球纬度较低的热带或亚热带地区,或者去南半球较为温暖的中低纬度地区。

此时,南半球处在夏季,人们想去比较凉爽的地方避暑,可以选择去海拔较高的山上或海边避暑,或者去北半球较高纬度地区,那里处在冬季,气温较低。

【课堂小结】

【当堂练习】

1.瑞士的阿尔卑斯山区倾斜度很大,一般都是尖顶房子,这是因为( )

A.欧洲人的审美情趣不一样,喜好尖顶建筑

B.欧洲风大,尖顶房子可以防风

C.欧洲人身材高大,尖顶房屋空间大

D.阿尔卑斯山区下雪多,倾斜度大的尖顶房屋,便于屋顶积雪下滑

2.阿拉伯人喜欢佩戴白色头巾,这与当地气候有一定的关系。下列说法正确的是( )

A.主要起到保温的作用

B.主要起到防雨的作用

C.主要起到遮阳的作用

D.主要起到防风的作用

3.因纽特人的衣服采用动物的毛皮为原料,他们的服饰主要用驯鹿皮、狐狸皮和野兔皮缝制而成,款式别具一格,并且衣领上带有风帽,上下衣连为一体。根据以上信息判断因纽特人生活的环境是( )

A.温暖湿润 B.高温多雨 C.寒冷多风 D.阴冷潮湿

4.下列描述气候对人类生产、生活的影响,正确的有( )

①因纽特人夏季种水稻 ②江南人冬季乘雪橇 ③沙漠地区以骆驼代步

④“江南水乡”以舟代步 ⑤云南西双版纳地区多高脚屋

A.①②③ B.②③⑤ C.①③⑤ D.③④⑤

【参考答案】1.D 2.C 3.C 4.D

教学目标

1.知道气候对人们日常生活的各种影响。

2.理解气候的差异形成了各地衣食住行和文化风俗的差异。

重点难点

【教学重点】

气候对各地饮食习惯、传统服饰和传统民居建筑的影响。

【教学难点】

结合具体实例来分析和说明气候与人类的生活息息相关,认识到气候深刻影响了世界各地人们的饮食习惯、传统服饰和传统民居。

第2课时

教学过程

【课程引入】

激趣导入,学生观看视频资料《中国皖南传统民居》,以大致了解我国南方气候对皖南徽派建筑艺术的深刻影响,进而探究气候对人类生活的各种影响。

【讲授新课】

上一节我们学习了气候对人类生产的影响,知道了气候影响人类的农业、工业和交通等活动,其中对农业生产的影响最为显著。不同的气温和降水造成了各地主要农作物类型、作物熟制、气候资源的差异。气候对于人类活动的影响还体现在气候的异常变化所造成的各类气象灾害。今天这节课我们将继续学习和探究气候对人类生活的影响。你知道气候对人类生活有哪些方面的影响吗?有什么样的影响呢?带着这些问题,我们开始今天的学习吧!

(板书)第二章 世界气候 第三节 气候与人类活动

二、气候与生活

(板书)1.气候对饮食习惯的影响

教师展示以稻米为原料制作的食品图片资料和中国农作物分布图,讲述以下材料内容:

在中国,气候对人们主食的影响最典型的算是“南稻北麦”了。因为大体在秦岭-淮河以南,春雨、梅雨雨量丰富,非常适宜种植需水多的水稻,因而南方地区历史上一直以大米及其制品为主食,例如米饭、米糕、米团等。

教师继续讲述以下材料内容:秦岭-淮河以北的北方地区春天雨水稀少,素有“十年九春旱”之说,因此历史上一直种植耐旱的小麦,人们也主要以面粉制品如面条、馒头、饺子、大饼等为主食。

教师展示蒙古族饮食习惯的图片资料,并播放视频资料《蒙古人的日常饮食》,引导学生认识蒙古族饮食习惯与自然环境的关系。

蒙古族:主要分布在中国北方内蒙古自治区,别称“马背民族”。蒙古族牧民视绵羊为生活的保证、财富的源泉。一日三餐都离不开奶与肉。蒙古族的肉类主要是牛、绵羊肉,其次为山羊肉、少量的马肉,在狩猎季节也捕猎黄羊肉。羊肉常见的传统食用方法就有全羊宴、嫩皮整羊宴、煺毛整羊宴、烤羊、烤羊心、炒羊肚、羊脑烩菜等70多种,最具特色的是蒙古族烤全羊,最常见的是手扒羊肉。

(板书)2.气候对传统服饰的影响

教师依次展示图片资料,引导学生认识世界各地人们的传统服饰,并探究这些传统服饰与各地气候的关系。

案例一:因纽特人的传统服饰

因纽特人:曾被称为爱斯基摩人,他们居住在北极地区,在那里气候恶劣,环境严酷,为了抵御零下几十摄氏度的严寒和暴风雪,所以他们的衣服都采用动物的毛皮为原料,这样才能最好地抵抗北极的严寒。

案例二:阿拉伯人的传统服饰

阿拉伯人喜爱白色,很多建筑物的外观是白色的。男人的传统服饰头缠层层白色的头巾,身穿宽大的白色长袍;有些严格执行伊斯兰教规的阿拉伯国家,规定女性外出,必须面戴黑色面纱,黑纱上只留两个小孔露出双眼,以免遮挡视线。比较开明的国家已经抛弃了这种习惯,女性用头巾或披肩代替黑纱,男子多穿西装。

试分析阿拉伯人喜穿白色长袍和头缠白色头巾的主要原因是什么?

生:(可能的答案)阿拉伯人的传统服饰与西亚和北非地区黄沙滚滚、气候干旱、天气晴朗、光照强烈密切相关。而白色对强烈的阳光有较强的反射作用,吸热较少。

长袍裹身、头缠头巾、白色的大袍,有利于遮挡强烈的阳光,保护皮肤免受伤害,防沙、防晒成为这种服饰的主要功能。

案例三:东南亚居民的传统服饰

东南亚的居民,常穿无领的上衣,衣服具有短小贴身的特征,女性套上短小的筒裙,头戴斗笠。这与东南亚地区气候炎热多雨、河流密布、森林茂密密切相关。轻巧的斗笠就地取材,即能防晒又能防雨,还可以当扇子扇风取凉,一物多用。

案例三:藏族人民的传统服饰

藏袍是藏族人民的传统服饰,基本特点是大袍里面还要穿襟、右衽,腰襟肥大,袖子宽长,衣领、襟边、袖口、下摆等处多以细毛皮、氆氇或色布镶边。青藏高原温差大,午热的时候可将一只袖子或双袖褪下来,左右盘扎于腰间。袍一件长袖衬衣。男子束腰带时,一般将袍子下摆提至膝盖。女子束腰时一般将袍子上提少许,使下摆遮住踝关节。

(板书)3.气候对传统民居建筑的影响

学生欣赏下列图片资料,了解世界各地的传统民居建筑。

思考:因纽特人建造的冰屋为什么能防寒保暖呢?

生:(可能的答案)原因:①由于冰屋结实不透风,能够把寒风拒之屋外,所以住在冰屋里的人,可以免受寒风的侵袭;②冰是热的不良导体,能很好地隔热,屋里的热量几乎不能通过冰墙传导到屋外;③冻结成一体的冰屋,没有窗子,门口挂着兽皮门帘,这样可以大大减少屋内外空气的对流。

思考:为什么东南亚地区的人们要居住高架屋?

生:(可能的答案)高架屋建筑材料就地取材,所以一般为竹子、木头等当地常见植物,也因为东南亚大部分地区属于热带,全年炎热多雨,所以房屋结构下层架空,以利于通风隔潮,多用做碾米场或堆放杂物、饲养牲畜,上层住人、下层养牲畜,而且雨季发洪水时,也使用船这种交通工具。

(板书)4.气候对传统交通工具的影响

不同地区的人们为适应不同的气候,因地制宜,选择了不同的交通出行方式与工具。

学生进行活动探究1:欧洲传统民居墙壁厚度变化的规律及其气候原因。

完成教材P60“活动”。

在建筑保温材料还没有普遍应用的年代,从英国南部往东至俄罗斯,欧洲传统民居的墙壁厚度有一定的变化规律。上图反映了这种规律。

请你说出墙壁厚度变化的规律是什么?并说明产生这种规律的气候原因。

生:(可能的答案)1.变化规律:自西向东,墙壁逐渐增厚。

2.气候原因:大西洋沿岸属于温带海洋性气候,终年温暖湿润,民居墙壁的厚度较小;随着向东部的大陆深入,气候逐渐发生变化,海洋性特点逐渐减弱,大陆性特点逐渐增强,到了俄罗斯西部,过渡到温带大陆性气候,冬季特别寒冷漫长,为了御寒保暖,民居墙壁的厚度也随之增厚。

学生继续进行活动探究2:世界1月平均气温10~22℃范围带分布的原因。

完成教材P60“复习题2”。阅读材料内容,完成下列问题。

(1)从图上可以看出,南北半球各有一条世界1月平均气温10~22℃范围带,基本平行于纬线,但又有波动。请你运用所学知识分析世界1月平均气温10~22℃范围带分布的原因。

生:(可能的答案)(1)从图中可以发现,南北半球各有一条“世界1月平均气温10~22℃范围带”,基本上并行于纬线圈,这说明纬度的影响是最重要的。

但是,它们又并非完全并行纬线圈,而是有很大的波动,即还有经度方向的变化。其主要原因有两点:一是冷暖洋流,二是冷暖气流。例如1月平均气温10℃在北美洲位于32°N附近,而东亚则在25°N附近。这是因为一般大陆的东北部是大陆最冷的地方,因此南下的冷空气使陆地海平面气温也从东向西升高。我国冬季有着世界同纬度上最严寒的南下冷空气,因此我国东部不在“世界1月平均气温10~22℃范围带”内。

同在亚洲东部,我国的西南和华南地区1月平均气温10~22℃范围带北界也有着很大的差异。这就不能仅用经度来解释,必须考虑地形的因素。青藏高原海拔高,相当于巨大的挡(寒)风墙,使纬度高达34°N的巴基斯坦白沙瓦(海拔339米),1月平均气温也达到了10.7℃。

学生继续进行活动探究3:如何选择避寒或避暑的地方。

完成教材P60“复习题2”。阅读材料内容,完成下列问题。

(2)在北半球冬季,你放寒假的时候,如果想到比较温暖的地方避寒,你会选择哪个地区?此时南半球是夏季,那里的人们要去比较凉爽的地方避暑,又应该怎么选择呢?

生:(可能的答案)(2)北半球的冬季想要避寒,应该选择北半球纬度较低的热带或亚热带地区,或者去南半球较为温暖的中低纬度地区。

此时,南半球处在夏季,人们想去比较凉爽的地方避暑,可以选择去海拔较高的山上或海边避暑,或者去北半球较高纬度地区,那里处在冬季,气温较低。

【课堂小结】

【当堂练习】

1.瑞士的阿尔卑斯山区倾斜度很大,一般都是尖顶房子,这是因为( )

A.欧洲人的审美情趣不一样,喜好尖顶建筑

B.欧洲风大,尖顶房子可以防风

C.欧洲人身材高大,尖顶房屋空间大

D.阿尔卑斯山区下雪多,倾斜度大的尖顶房屋,便于屋顶积雪下滑

2.阿拉伯人喜欢佩戴白色头巾,这与当地气候有一定的关系。下列说法正确的是( )

A.主要起到保温的作用

B.主要起到防雨的作用

C.主要起到遮阳的作用

D.主要起到防风的作用

3.因纽特人的衣服采用动物的毛皮为原料,他们的服饰主要用驯鹿皮、狐狸皮和野兔皮缝制而成,款式别具一格,并且衣领上带有风帽,上下衣连为一体。根据以上信息判断因纽特人生活的环境是( )

A.温暖湿润 B.高温多雨 C.寒冷多风 D.阴冷潮湿

4.下列描述气候对人类生产、生活的影响,正确的有( )

①因纽特人夏季种水稻 ②江南人冬季乘雪橇 ③沙漠地区以骆驼代步

④“江南水乡”以舟代步 ⑤云南西双版纳地区多高脚屋

A.①②③ B.②③⑤ C.①③⑤ D.③④⑤

【参考答案】1.D 2.C 3.C 4.D