10.1《兰亭集序》教学设计(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》教学设计(表格式) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

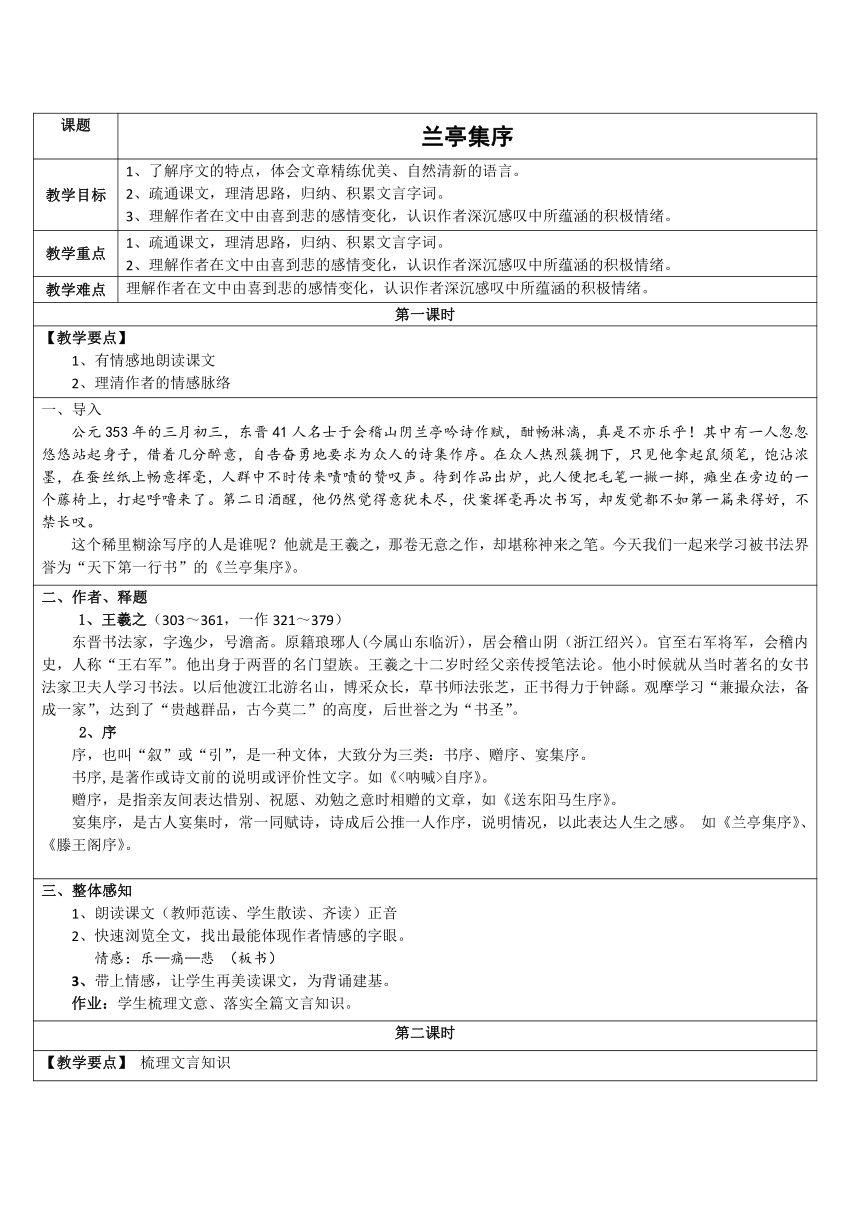

课题 兰亭集序

教学目标 1、了解序文的特点,体会文章精练优美、自然清新的语言。 2、疏通课文,理清思路,归纳、积累文言字词。 3、理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

教学重点 1、疏通课文,理清思路,归纳、积累文言字词。 2、理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

教学难点 理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

第一课时

【教学要点】 1、有情感地朗读课文 2、理清作者的情感脉络

一、导入 公元353年的三月初三,东晋41人名士于会稽山阴兰亭吟诗作赋,酣畅淋漓,真是不亦乐乎!其中有一人忽忽悠悠站起身子,借着几分醉意,自告奋勇地要求为众人的诗集作序。在众人热烈簇拥下,只见他拿起鼠须笔,饱沾浓墨,在蚕丝纸上畅意挥毫,人群中不时传来啧啧的赞叹声。待到作品出炉,此人便把毛笔一撇一掷,瘫坐在旁边的一个藤椅上,打起呼噜来了。第二日酒醒,他仍然觉得意犹未尽,伏案挥毫再次书写,却发觉都不如第一篇来得好,不禁长叹。 这个稀里糊涂写序的人是谁呢?他就是王羲之,那卷无意之作,却堪称神来之笔。今天我们一起来学习被书法界誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》。

二、作者、释题 1、王羲之(303~361,一作321~379) 东晋书法家,字逸少,号澹斋。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度,后世誉之为“书圣”。 序 序,也叫“叙”或“引”,是一种文体,大致分为三类:书序、赠序、宴集序。 书序,是著作或诗文前的说明或评价性文字。如《<呐喊>自序》。 赠序,是指亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。 宴集序,是古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况,以此表达人生之感。 如《兰亭集序》、《滕王阁序》。

三、整体感知 1、朗读课文(教师范读、学生散读、齐读)正音 2、快速浏览全文,找出最能体现作者情感的字眼。 情感:乐—痛—悲 (板书) 3、带上情感,让学生再美读课文,为背诵建基。 作业:学生梳理文意、落实全篇文言知识。

第二课时

【教学要点】 梳理文言知识

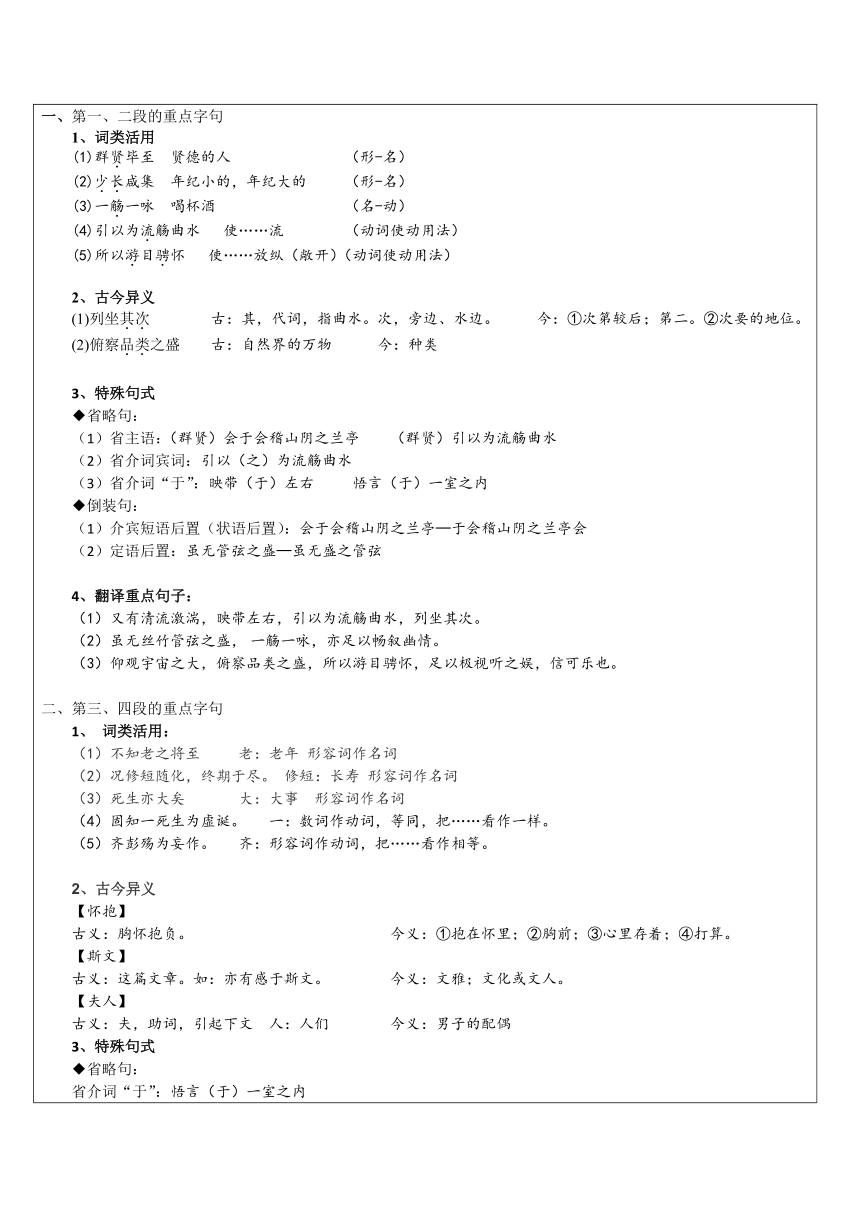

一、第一、二段的重点字句 1、词类活用 (1)群贤毕至 贤德的人 (形-名) (2)少长咸集 年纪小的,年纪大的 (形-名) (3)一觞一咏 喝杯酒 (名-动) (4)引以为流觞曲水 使……流 (动词使动用法) (5)所以游目骋怀 使……放纵(敞开)(动词使动用法) 2、古今异义 (1)列坐其次 古:其,代词,指曲水。次,旁边、水边。 今:①次第较后;第二。②次要的地位。 (2)俯察品类之盛 古:自然界的万物 今:种类 3、特殊句式 ◆省略句: (1)省主语:(群贤)会于会稽山阴之兰亭 (群贤)引以为流觞曲水 (2)省介词宾词:引以(之)为流觞曲水 (3)省介词“于”:映带(于)左右 悟言(于)一室之内 ◆倒装句: (1)介宾短语后置(状语后置):会于会稽山阴之兰亭─于会稽山阴之兰亭会 (2)定语后置:虽无管弦之盛─虽无盛之管弦 4、翻译重点句子: (1)又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。 (2)虽无丝竹管弦之盛, 一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 (3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 二、第三、四段的重点字句 1、 词类活用: (1)不知老之将至 老:老年 形容词作名词 (2)况修短随化,终期于尽。 修短:长寿 形容词作名词 (3)死生亦大矣 大:大事 形容词作名词 (4)固知一死生为虚诞。 一:数词作动词,等同,把……看作一样。 (5)齐彭殇为妄作。 齐:形容词作动词,把……看作相等。 2、古今异义 【怀抱】 古义:胸怀抱负。 今义:①抱在怀里;②胸前;③心里存着;④打算。 【斯文】 古义:这篇文章。如:亦有感于斯文。 今义:文雅;文化或文人。 【夫人】 古义:夫,助词,引起下文 人:人们 今义:男子的配偶 3、特殊句式 ◆省略句: 省介词“于”:悟言(于)一室之内 ◆倒装句: 介宾短语后置(也叫状语后置): 不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之 亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感 当其欣于所遇──当其于所遇欣 4、翻译重点句子: (1)或取诸怀抱, 悟言一室之内; 或因寄所托, 放浪形骸之外. (2)当其欣于所遇, 暂得于己, 快然自足, 不知老之将至; (3)固知一死生为虚诞, 齐彭殇为妄作。 (4)所以兴怀, 其致一也。 作业:背诵全文

第三课时

【教学要点】 研习文本

文章的情感脉络为:乐——痛——悲。作者为何而乐?为何而痛?为何而悲?我们来一一分析。 一、为何而乐 1、作者说“信可乐也”,那么作者到底乐什么?结合文中的语句来分析。 群贤毕至,少长咸集——贤人 崇山峻岭,茂林修竹,清流急湍,映带左右——美景 流觞曲水,一觞一咏——乐事 天朗气清,惠风和畅——良辰 仰观宇宙之大,俯察品类之盛——赏心 乐:良辰、美景、赏心、乐事(板书) 小结: 作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。作者发出由衷的感叹,“信可乐也”。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 二、为何而痛 第一、二段主要是记叙了兰亭宴会的盛况,表达自己的快乐心情。俗话说:“好花不常开,好景不常在。”面对即将散去的宴会,王羲之发出了无限的感慨,心情一下由乐转痛。 1、请同学们找出能体现“痛”的语句来并分析。 人之相与,俯仰一世 欣之所遇,快然自足——人生短暂 所之既倦,感慨系之——世事无常(欲望永不能满足) 向之所欣,已为陈迹——往事不在(欢乐易逝) 修短随化,终期于尽——生死无常(生命有限) 痛:生命短暂,世事无常 (板书)

2、人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了几种不同的人生态度?请找出来。 两种 “或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。——静 “因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。——躁 3、这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负? 讲析:王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。到社会上施展抱负,可谓举步维艰。因此,天下名士,首要任务是保全性命。他们有人谈玄悟道:“悟言一室之内“”,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。“虽趣舒殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“曾不知老之将至”“及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”,人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分! “向之所欣,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”,这怎能不让人黯然神伤! “况修短随化,……”况且人的寿命的长短,要听凭造化,无论寿命的长短,其结果是殊途同归,“终期于尽”,人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。 所以说:这种"痛"是对"人生短暂,世事无常"的痛惜。 4、回顾所学知识,你能说出一些有关光阴易逝、死生关系的名句吗? ①逝者如斯夫!不舍昼夜。(《论语 子罕》) ②人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。(《庄子 知北游》) ③前不见古人,后不见来者;念天地之悠悠,独怆然而涕下。(陈子昂《登幽州台歌》) ④哀吾生之须臾,羡长江之无穷。(苏轼《赤壁赋》) ⑤生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子 告子上》) ⑥朝闻道,夕死可矣。(《论语 里仁》) ⑦对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。(曹操《短歌行》) 三、为何而悲 1、作者由兰亭盛会之乐转入到人生短暂之慨、世事无常之“痛”中来。为此,引发了王羲之怎样的生死观呢? “固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者批判了时人的人生虚化的思想,认为生即生,死即死,不可等同视。 社会背景: 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。且常常用一些极端的方式来表达自己的感情。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。 2、对于作者的人生观,还有哪些人与之相同的? 昔人 时人 同痛“生命短暂,世事无常” 后人 悲:生死问题,古今同慨 (板书)

3、最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多新的感悟,结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟? 人生无常,时不我待,一种深沉的忧患意识,所以要留文于后世,承袭前人,以启来者。 因此,王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士。 如,曹操在的诗中写道“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多”,抒发的恰恰是建功立业的决心,但这并不妨碍他成为乱世英雄。毛泽东叹“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”。正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝他们才如此悲叹。 人生苦短,人之共叹。大多数人经受了人生的考验,亦创造了瑰丽的人生。 总结: 王羲之的文章多是“消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无最执着的努力。 最后,请大家再以饱满的感情诵读一遍课文,体味王羲之深沉的人生态度、哲学思想。

四、作业 1、归纳、总结文言知识。 2、背诵全文、完成课后练习。 板书设计 乐 良辰美景,乐事赏心 情感 痛 生命短暂,世事无常 悲 生死问题,古今同慨

教学目标 1、了解序文的特点,体会文章精练优美、自然清新的语言。 2、疏通课文,理清思路,归纳、积累文言字词。 3、理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

教学重点 1、疏通课文,理清思路,归纳、积累文言字词。 2、理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

教学难点 理解作者在文中由喜到悲的感情变化,认识作者深沉感叹中所蕴涵的积极情绪。

第一课时

【教学要点】 1、有情感地朗读课文 2、理清作者的情感脉络

一、导入 公元353年的三月初三,东晋41人名士于会稽山阴兰亭吟诗作赋,酣畅淋漓,真是不亦乐乎!其中有一人忽忽悠悠站起身子,借着几分醉意,自告奋勇地要求为众人的诗集作序。在众人热烈簇拥下,只见他拿起鼠须笔,饱沾浓墨,在蚕丝纸上畅意挥毫,人群中不时传来啧啧的赞叹声。待到作品出炉,此人便把毛笔一撇一掷,瘫坐在旁边的一个藤椅上,打起呼噜来了。第二日酒醒,他仍然觉得意犹未尽,伏案挥毫再次书写,却发觉都不如第一篇来得好,不禁长叹。 这个稀里糊涂写序的人是谁呢?他就是王羲之,那卷无意之作,却堪称神来之笔。今天我们一起来学习被书法界誉为“天下第一行书”的《兰亭集序》。

二、作者、释题 1、王羲之(303~361,一作321~379) 东晋书法家,字逸少,号澹斋。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度,后世誉之为“书圣”。 序 序,也叫“叙”或“引”,是一种文体,大致分为三类:书序、赠序、宴集序。 书序,是著作或诗文前的说明或评价性文字。如《<呐喊>自序》。 赠序,是指亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。 宴集序,是古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况,以此表达人生之感。 如《兰亭集序》、《滕王阁序》。

三、整体感知 1、朗读课文(教师范读、学生散读、齐读)正音 2、快速浏览全文,找出最能体现作者情感的字眼。 情感:乐—痛—悲 (板书) 3、带上情感,让学生再美读课文,为背诵建基。 作业:学生梳理文意、落实全篇文言知识。

第二课时

【教学要点】 梳理文言知识

一、第一、二段的重点字句 1、词类活用 (1)群贤毕至 贤德的人 (形-名) (2)少长咸集 年纪小的,年纪大的 (形-名) (3)一觞一咏 喝杯酒 (名-动) (4)引以为流觞曲水 使……流 (动词使动用法) (5)所以游目骋怀 使……放纵(敞开)(动词使动用法) 2、古今异义 (1)列坐其次 古:其,代词,指曲水。次,旁边、水边。 今:①次第较后;第二。②次要的地位。 (2)俯察品类之盛 古:自然界的万物 今:种类 3、特殊句式 ◆省略句: (1)省主语:(群贤)会于会稽山阴之兰亭 (群贤)引以为流觞曲水 (2)省介词宾词:引以(之)为流觞曲水 (3)省介词“于”:映带(于)左右 悟言(于)一室之内 ◆倒装句: (1)介宾短语后置(状语后置):会于会稽山阴之兰亭─于会稽山阴之兰亭会 (2)定语后置:虽无管弦之盛─虽无盛之管弦 4、翻译重点句子: (1)又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。 (2)虽无丝竹管弦之盛, 一觞一咏,亦足以畅叙幽情。 (3)仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。 二、第三、四段的重点字句 1、 词类活用: (1)不知老之将至 老:老年 形容词作名词 (2)况修短随化,终期于尽。 修短:长寿 形容词作名词 (3)死生亦大矣 大:大事 形容词作名词 (4)固知一死生为虚诞。 一:数词作动词,等同,把……看作一样。 (5)齐彭殇为妄作。 齐:形容词作动词,把……看作相等。 2、古今异义 【怀抱】 古义:胸怀抱负。 今义:①抱在怀里;②胸前;③心里存着;④打算。 【斯文】 古义:这篇文章。如:亦有感于斯文。 今义:文雅;文化或文人。 【夫人】 古义:夫,助词,引起下文 人:人们 今义:男子的配偶 3、特殊句式 ◆省略句: 省介词“于”:悟言(于)一室之内 ◆倒装句: 介宾短语后置(也叫状语后置): 不能喻之于怀──不能于怀(在内心)喻之 亦将有感于斯文──亦将于(对)斯文有感 当其欣于所遇──当其于所遇欣 4、翻译重点句子: (1)或取诸怀抱, 悟言一室之内; 或因寄所托, 放浪形骸之外. (2)当其欣于所遇, 暂得于己, 快然自足, 不知老之将至; (3)固知一死生为虚诞, 齐彭殇为妄作。 (4)所以兴怀, 其致一也。 作业:背诵全文

第三课时

【教学要点】 研习文本

文章的情感脉络为:乐——痛——悲。作者为何而乐?为何而痛?为何而悲?我们来一一分析。 一、为何而乐 1、作者说“信可乐也”,那么作者到底乐什么?结合文中的语句来分析。 群贤毕至,少长咸集——贤人 崇山峻岭,茂林修竹,清流急湍,映带左右——美景 流觞曲水,一觞一咏——乐事 天朗气清,惠风和畅——良辰 仰观宇宙之大,俯察品类之盛——赏心 乐:良辰、美景、赏心、乐事(板书) 小结: 作者用简洁雅净、铿铿有致的语言,写出了宴集之地优美的自然风光。我们仿佛看到了这些雅士间儒雅的风度和诗意人生,这种美好的聚会自此以后成为千古美谈。作者发出由衷的感叹,“信可乐也”。这种乐是对兰亭美景的陶醉,是来自于兰亭集会的畅快。 二、为何而痛 第一、二段主要是记叙了兰亭宴会的盛况,表达自己的快乐心情。俗话说:“好花不常开,好景不常在。”面对即将散去的宴会,王羲之发出了无限的感慨,心情一下由乐转痛。 1、请同学们找出能体现“痛”的语句来并分析。 人之相与,俯仰一世 欣之所遇,快然自足——人生短暂 所之既倦,感慨系之——世事无常(欲望永不能满足) 向之所欣,已为陈迹——往事不在(欢乐易逝) 修短随化,终期于尽——生死无常(生命有限) 痛:生命短暂,世事无常 (板书)

2、人要真实地生活在现实里,总要与各种人、事打交道,这就是世俗生活。如何面对世俗生活,作者概括了几种不同的人生态度?请找出来。 两种 “或取诸怀抱,悟言一室之内”:把自己的胸怀抱负,在室内畅谈。——静 “因寄所托,放浪形骸之外”:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁地生活。——躁 3、这两种人生态度可取吗?能否有更积极的人生态度,比如,就着自己的才华,到社会上去施展人生的抱负? 讲析:王处的时代是政治极为严酷、社会极剧动荡的年代,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。到社会上施展抱负,可谓举步维艰。因此,天下名士,首要任务是保全性命。他们有人谈玄悟道:“悟言一室之内“”,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。“虽趣舒殊,静噪不同,当欣于所遇,暂得于己,快然自足。”他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“曾不知老之将至”“及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣”,人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分! “向之所欣,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”,这怎能不让人黯然神伤! “况修短随化,……”况且人的寿命的长短,要听凭造化,无论寿命的长短,其结果是殊途同归,“终期于尽”,人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。 所以说:这种"痛"是对"人生短暂,世事无常"的痛惜。 4、回顾所学知识,你能说出一些有关光阴易逝、死生关系的名句吗? ①逝者如斯夫!不舍昼夜。(《论语 子罕》) ②人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。(《庄子 知北游》) ③前不见古人,后不见来者;念天地之悠悠,独怆然而涕下。(陈子昂《登幽州台歌》) ④哀吾生之须臾,羡长江之无穷。(苏轼《赤壁赋》) ⑤生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。 (《孟子 告子上》) ⑥朝闻道,夕死可矣。(《论语 里仁》) ⑦对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。(曹操《短歌行》) 三、为何而悲 1、作者由兰亭盛会之乐转入到人生短暂之慨、世事无常之“痛”中来。为此,引发了王羲之怎样的生死观呢? “固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。”作者批判了时人的人生虚化的思想,认为生即生,死即死,不可等同视。 社会背景: 汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会最黑暗的时代,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。且常常用一些极端的方式来表达自己的感情。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。意志消沉,不求进取,认为人生无常,生死等同。 2、对于作者的人生观,还有哪些人与之相同的? 昔人 时人 同痛“生命短暂,世事无常” 后人 悲:生死问题,古今同慨 (板书)

3、最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多新的感悟,结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟? 人生无常,时不我待,一种深沉的忧患意识,所以要留文于后世,承袭前人,以启来者。 因此,王羲之的人生观不消极,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士。 如,曹操在的诗中写道“人生几何,对酒当歌,譬如朝霞,去日苦多”,抒发的恰恰是建功立业的决心,但这并不妨碍他成为乱世英雄。毛泽东叹“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”。正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝他们才如此悲叹。 人生苦短,人之共叹。大多数人经受了人生的考验,亦创造了瑰丽的人生。 总结: 王羲之的文章多是“消极其表,执着其里”,王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无最执着的努力。 最后,请大家再以饱满的感情诵读一遍课文,体味王羲之深沉的人生态度、哲学思想。

四、作业 1、归纳、总结文言知识。 2、背诵全文、完成课后练习。 板书设计 乐 良辰美景,乐事赏心 情感 痛 生命短暂,世事无常 悲 生死问题,古今同慨