3.2 哦,香雪 课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

哦,香雪

部编版高中语文必修上册

了解作者

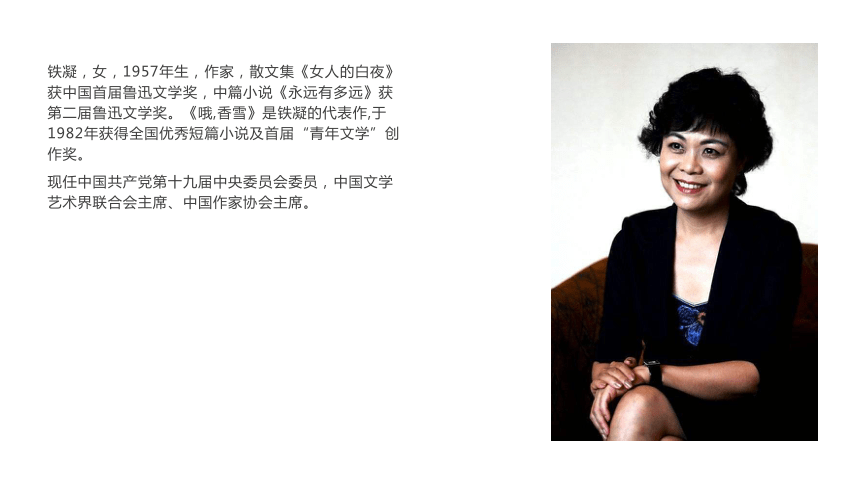

铁凝,女,1957年生,作家,散文集《女人的白夜》获中国首届鲁迅文学奖,中篇小说《永远有多远》获第二届鲁迅文学奖。《哦,香雪》是铁凝的代表作,于1982年获得全国优秀短篇小说及首届“青年文学”创作奖。

现任中国共产党第十九届中央委员会委员,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席。

了解背景

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

本文关联知识

小说是以塑造人物形象为中心, 通过完整的故事情节的叙述和典型的环境的描写,反映社会生活与个人生活, 表达作者的思想观念的一种文学体裁。

小说三要素: 人物 、情节 、 环境 。

故事情节可分为:开端、 发展 、 高潮 、 结局 ;

人物形象有 主要 人物和 次要 人物之分;

环境包括 社会 环境和 自然 环境。

文章分层

引子(1-3段)火车开进小山村

开端(4-56段)姑娘们欢喜迎火车

发展(56-63段)香雪渴望拥有铅笔盒

高潮(64-72段)香雪换来铅笔盒

结局(73-83段)香雪深夜归来

这个故事发生在哪儿?这是个什么样的地方?请结合原文来回答。

一个叫台儿沟的地方。“它和十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴”。(闭塞、落后、偏远)

纯真腼腆。在大家争先恐后和“北京话”聊天时,她躲在后面小声应答。凤娇示意她帮腔时她慌得红了脸。

渴求进取。当大家都关注火车上的金圈圈、手表时她关注的是皮书包、文具盒。

自尊自爱。当女学生要把文具盒送她时,她坚决用一篮子鸡蛋换。

美丽清纯。在乘客的眼中,香雪的眼睛是“洁如水晶的”面孔是“洁净的”

坚毅执着。为了换取铅笔盒,她毅然踏上了火车……

《哦,香雪》中的香雪是个什么样的形象?

台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝,仿佛是在同一时刻听到了大山无声的命令。台儿沟那一小片石头房子也在同一时刻忽然完全静止了,静得那样深沉、真切,好像在默默地向大山诉说着自己的虔诚。这里的人们质朴纯洁,一天只吃两顿饭,生活贫穷落后,被大山挡着,封闭保守,就像世外桃源一样,与世隔绝,不知道外边的世界是个什么样?

火车开进深山以前,台儿沟是个什么样子?

火车开来了,也带来了现代文明的风尚,自然影响到台儿沟的人。台儿沟以往的宁静被搅乱了。姑娘们为迎接火车,开始梳妆打扮,注重“服饰和容貌”了;起初是观望议论,“日久天长”,“她们开始挎上装满核桃、鸡蛋、大枣的长方形柳条篮子,站在车窗下,抓紧时间跟旅客和和气气地做买卖”,商品经济之风吹进了深山;香雪最后为换一个铅笔盒还登上火车走出了三十里路,希望“上大学、坐上火车到处跑”,“再也不会让人瞧不起”,更是超出了物质层次要求,有了精神追求。

火车开进深山以后,台儿沟发生了怎样的变化?

“大山”、“火车”并不仅仅是实物,请同学们根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

“大山”象征着封闭、传统

“火车”象征着开放、现代

因为香雪是她们全村唯一的初中生,文化知识和文化追求使她与其他姑娘们的问题和物品需求都不一样,也正是这样,原本胆小的她才能第一个登上火车,第一个走出这个山村,第一个对山外的世界有了认识。

文化知识和文化追求使她与别人不同,比别人的追求更高,显得比别人更勇敢,更突出。“知识就是力量”,这正是小说着力表现的内容,也是小说折射出来的时代信息之所在。

香雪为什么会有这种与其他女孩子不同的表现呢?

怎样认识香雪和她追求的铅笔盒?

小说用两个情节写香雪想得到铅笔盒,并为此走出了三十里夜路,可见这个铅笔盒不仅是一个实物,它也是一种象征,跟火车一样,是文化和知识的象征,是现代文明的象征。对香雪来说,就像黑夜中一盏闪亮的灯,照着她在追求知识、追求文明的道路上勇敢前进。香雪对铅笔盒的追求,就是对文明的追求,能够主动追求文明和进步,才是她身上智慧因素的觉醒。从她身上,可以显示强烈的时代意义。

凤娇等:年轻、善良、情窦初开且非常纯洁,喜欢美的东西,非常踏实、值得依靠(课文第77、78段。“赶夜路去接香雪”。)与香雪比较起来,她们没有接受更多的教育,而且更注重物质追求,香雪则更关注精神方面的东西。

课文中除了香雪,还有其他几位姑娘。她们是谁?

香雪和她们有什么区别吗?

希望得到一个自动铅笔盒(有一种象征意义:先进文明)。学校的遭遇让香雪意识到台儿沟和城市的巨大差距,或许她认为有了铅笔盒,就能赢回台儿沟人的自尊,而且能架起城市乡村联系的桥梁。

这份来自教育的感化和指引,香雪对山外的世界也格外向往。在小说里,香雪对一个东西格外渴望,是什么?为什么?

教师总结

《哦,香雪》以北方偏僻的小山村台儿沟为叙事和抒情背景,通过对香雪等一群山村少女一段不寻常经历的叙述与她们心理活动的生动描摹,叙写了每天只停留一分钟的火车给一向宁静的山村生活带来的波澜。表达了姑娘们对山外文明的向往,对改变山村封闭落后,摆脱贫穷的迫切心情,同时表现了山里姑娘的自爱自尊和她们纯美的心灵。

小说更深刻的意义在于借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦与喜悦。

这是1982年获优秀短篇小说奖的作品,其语言风格及内容都与80年代初期的主流文学创作有区别,这是小说独特之处。它所表达的人类共同的东西,也让这篇作品至今都还有鲜活的生命力和价值。

孙犁曾评价这篇小说:这篇小说,从头至尾都是诗,它是一泻千里的,始终一致的。这是一首纯净的诗,即是清泉,它所经过的地方,也都是纯净的境界。

现在,请大家拿起笔,也学着用“诗”一样的语言写个片段,大概100字。

下节课见!

哦,香雪

部编版高中语文必修上册

了解作者

铁凝,女,1957年生,作家,散文集《女人的白夜》获中国首届鲁迅文学奖,中篇小说《永远有多远》获第二届鲁迅文学奖。《哦,香雪》是铁凝的代表作,于1982年获得全国优秀短篇小说及首届“青年文学”创作奖。

现任中国共产党第十九届中央委员会委员,中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席。

了解背景

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

本文关联知识

小说是以塑造人物形象为中心, 通过完整的故事情节的叙述和典型的环境的描写,反映社会生活与个人生活, 表达作者的思想观念的一种文学体裁。

小说三要素: 人物 、情节 、 环境 。

故事情节可分为:开端、 发展 、 高潮 、 结局 ;

人物形象有 主要 人物和 次要 人物之分;

环境包括 社会 环境和 自然 环境。

文章分层

引子(1-3段)火车开进小山村

开端(4-56段)姑娘们欢喜迎火车

发展(56-63段)香雪渴望拥有铅笔盒

高潮(64-72段)香雪换来铅笔盒

结局(73-83段)香雪深夜归来

这个故事发生在哪儿?这是个什么样的地方?请结合原文来回答。

一个叫台儿沟的地方。“它和十几户乡亲,一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里,从春到夏,从秋到冬,默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴”。(闭塞、落后、偏远)

纯真腼腆。在大家争先恐后和“北京话”聊天时,她躲在后面小声应答。凤娇示意她帮腔时她慌得红了脸。

渴求进取。当大家都关注火车上的金圈圈、手表时她关注的是皮书包、文具盒。

自尊自爱。当女学生要把文具盒送她时,她坚决用一篮子鸡蛋换。

美丽清纯。在乘客的眼中,香雪的眼睛是“洁如水晶的”面孔是“洁净的”

坚毅执着。为了换取铅笔盒,她毅然踏上了火车……

《哦,香雪》中的香雪是个什么样的形象?

台儿沟人历来是吃过晚饭就钻被窝,仿佛是在同一时刻听到了大山无声的命令。台儿沟那一小片石头房子也在同一时刻忽然完全静止了,静得那样深沉、真切,好像在默默地向大山诉说着自己的虔诚。这里的人们质朴纯洁,一天只吃两顿饭,生活贫穷落后,被大山挡着,封闭保守,就像世外桃源一样,与世隔绝,不知道外边的世界是个什么样?

火车开进深山以前,台儿沟是个什么样子?

火车开来了,也带来了现代文明的风尚,自然影响到台儿沟的人。台儿沟以往的宁静被搅乱了。姑娘们为迎接火车,开始梳妆打扮,注重“服饰和容貌”了;起初是观望议论,“日久天长”,“她们开始挎上装满核桃、鸡蛋、大枣的长方形柳条篮子,站在车窗下,抓紧时间跟旅客和和气气地做买卖”,商品经济之风吹进了深山;香雪最后为换一个铅笔盒还登上火车走出了三十里路,希望“上大学、坐上火车到处跑”,“再也不会让人瞧不起”,更是超出了物质层次要求,有了精神追求。

火车开进深山以后,台儿沟发生了怎样的变化?

“大山”、“火车”并不仅仅是实物,请同学们根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

“大山”象征着封闭、传统

“火车”象征着开放、现代

因为香雪是她们全村唯一的初中生,文化知识和文化追求使她与其他姑娘们的问题和物品需求都不一样,也正是这样,原本胆小的她才能第一个登上火车,第一个走出这个山村,第一个对山外的世界有了认识。

文化知识和文化追求使她与别人不同,比别人的追求更高,显得比别人更勇敢,更突出。“知识就是力量”,这正是小说着力表现的内容,也是小说折射出来的时代信息之所在。

香雪为什么会有这种与其他女孩子不同的表现呢?

怎样认识香雪和她追求的铅笔盒?

小说用两个情节写香雪想得到铅笔盒,并为此走出了三十里夜路,可见这个铅笔盒不仅是一个实物,它也是一种象征,跟火车一样,是文化和知识的象征,是现代文明的象征。对香雪来说,就像黑夜中一盏闪亮的灯,照着她在追求知识、追求文明的道路上勇敢前进。香雪对铅笔盒的追求,就是对文明的追求,能够主动追求文明和进步,才是她身上智慧因素的觉醒。从她身上,可以显示强烈的时代意义。

凤娇等:年轻、善良、情窦初开且非常纯洁,喜欢美的东西,非常踏实、值得依靠(课文第77、78段。“赶夜路去接香雪”。)与香雪比较起来,她们没有接受更多的教育,而且更注重物质追求,香雪则更关注精神方面的东西。

课文中除了香雪,还有其他几位姑娘。她们是谁?

香雪和她们有什么区别吗?

希望得到一个自动铅笔盒(有一种象征意义:先进文明)。学校的遭遇让香雪意识到台儿沟和城市的巨大差距,或许她认为有了铅笔盒,就能赢回台儿沟人的自尊,而且能架起城市乡村联系的桥梁。

这份来自教育的感化和指引,香雪对山外的世界也格外向往。在小说里,香雪对一个东西格外渴望,是什么?为什么?

教师总结

《哦,香雪》以北方偏僻的小山村台儿沟为叙事和抒情背景,通过对香雪等一群山村少女一段不寻常经历的叙述与她们心理活动的生动描摹,叙写了每天只停留一分钟的火车给一向宁静的山村生活带来的波澜。表达了姑娘们对山外文明的向往,对改变山村封闭落后,摆脱贫穷的迫切心情,同时表现了山里姑娘的自爱自尊和她们纯美的心灵。

小说更深刻的意义在于借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦与喜悦。

这是1982年获优秀短篇小说奖的作品,其语言风格及内容都与80年代初期的主流文学创作有区别,这是小说独特之处。它所表达的人类共同的东西,也让这篇作品至今都还有鲜活的生命力和价值。

孙犁曾评价这篇小说:这篇小说,从头至尾都是诗,它是一泻千里的,始终一致的。这是一首纯净的诗,即是清泉,它所经过的地方,也都是纯净的境界。

现在,请大家拿起笔,也学着用“诗”一样的语言写个片段,大概100字。

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读