九年级上册语文课后十首古诗词

文档属性

| 名称 | 九年级上册语文课后十首古诗词 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 786.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-11-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件76张PPT。观刈麦田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

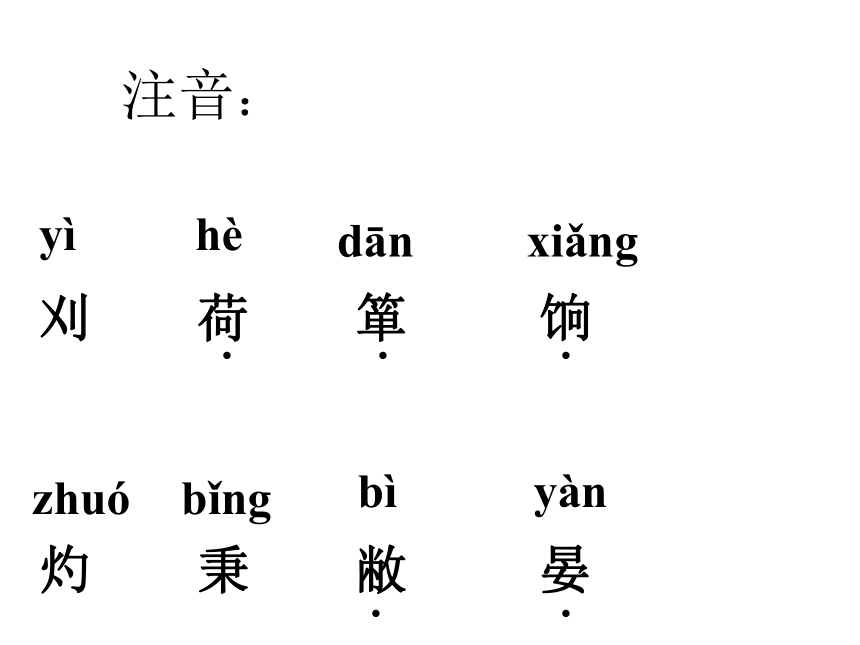

念此私自愧,尽日不能忘。 白居易 注音:刈 荷 箪 饷

灼 秉 敝 晏yìhèdānxiǎngzhuóbǐngbìyàn·····白居易唐代诗人,字乐天,号香山居士。他一生作诗很多,作品集有《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名。诗中大胆地批评时政,表现人民的疾苦。以讽谕诗为最有名,语言通俗易懂,被称为“老妪能解”。 《观刈麦》便是作者早期的一首著名的讽谕诗。这首诗叙述明白晓畅,结构层次也非常清晰自然。 译文农家很少有空闲的月份,

五月到来人们更加繁忙。

夜里刮起了南风,

覆盖田垄的小麦已成熟发黄。

妇女担着用竹篮盛的饭,

小孩子提着用壶装的汤。

相互跟随给在田里劳动的人送去食物,

收割小麦的男子都在南冈。

双脚受地面的热气熏蒸,

脊梁受炎热的阳光烘烤。田家少闲月,

五月人倍忙。

夜来南风起,

小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,

童稚携壶浆。

相随饷田去,

丁壮在南冈。

足蒸暑土气,

背灼炎天光。力尽不知热,

但惜夏日长。

复有贫妇人,

抱子在其旁。

右手秉遗穗,

左臂悬敝筐。

听其相顾言,

闻者为悲伤。

家田输税尽,

拾此充饥肠。

今我何功德,

曾不事农桑。

吏禄三百石,

岁晏有余粮。

念此私自愧,

尽日不能忘。精疲力尽仿佛不知道天气炎热。

只是珍惜夏天白天长能多干点儿活。

又见一位贫苦妇女,

抱着孩子站在割麦者身旁,

右手拿着从田里拾取的麦穗,

左臂上挂着一个破篮子。

听她望着大家说出的那番话,

人人都不禁为之悲伤。

因为缴纳租税卖尽家田,

只好拾些麦穗填饱饥肠。

现如今我有什么功劳德行,

一直不从事农业生产。

一年领取薪俸三百石米,

到了年底还有剩余的粮食。

想到这些内心感到非常惭愧,

整日也不能忘却。两幅画面画面一:烈日割麦画面二:抱子拾穗1、这首诗重点描写了哪两幅画面?哪一幅画面更倾注了诗人情感?矛盾心理: 为了早日将粮食抢收进仓,劳动人民不顾炎阳灼晒,不顾自己筋疲力尽,争分夺秒,拼命干活。 其中“惜”写出了劳动人民的一种反常心理,耐人寻味,更令人心酸不已。 2、从“力尽不知热,但惜夏日长”中我们可以看出什么?作者将农民与自己进行对比,表达作者怎样的感情?惭愧,谴责自己;

对统治者的批判;

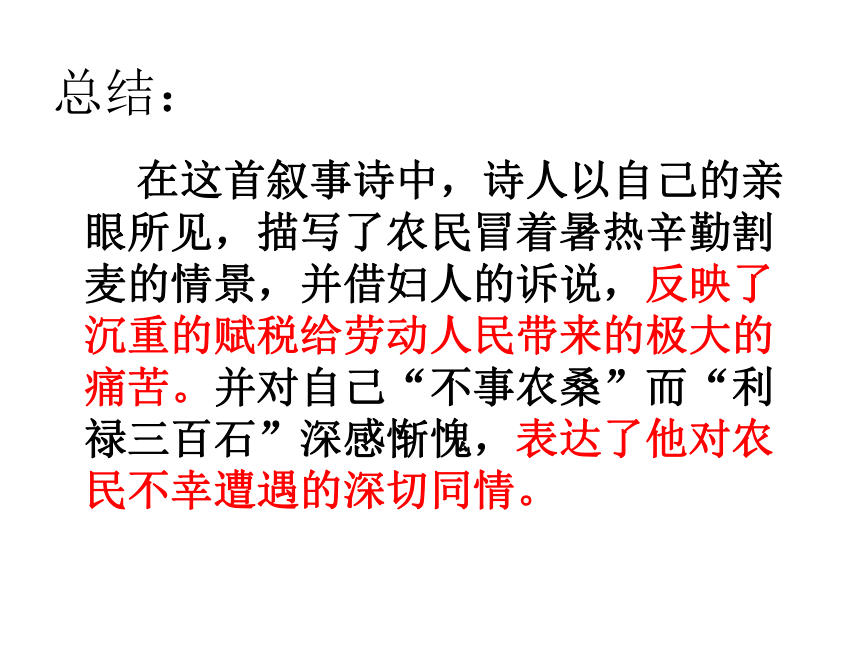

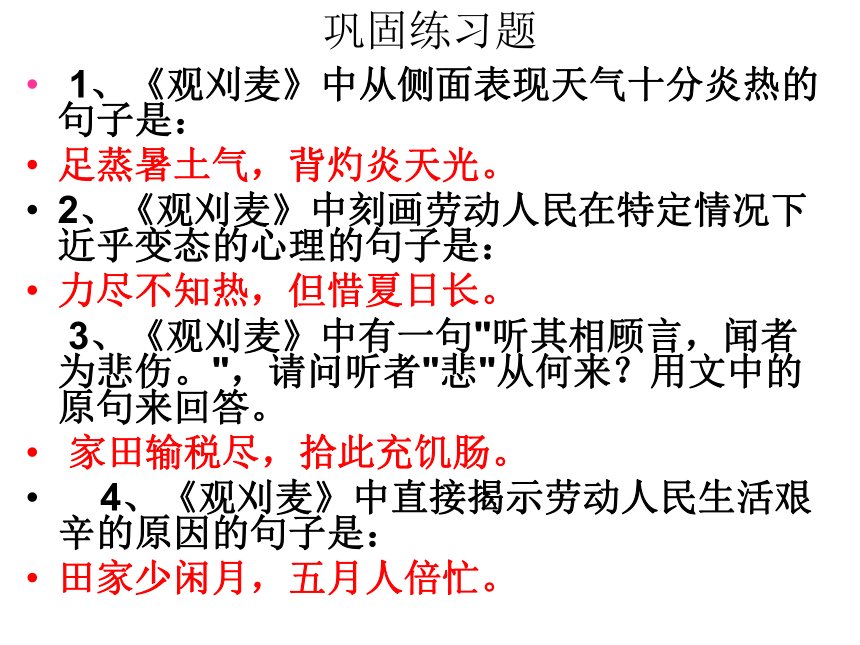

对劳动人民的深切同情。总结: 在这首叙事诗中,诗人以自己的亲眼所见,描写了农民冒着暑热辛勤割麦的情景,并借妇人的诉说,反映了沉重的赋税给劳动人民带来的极大的痛苦。并对自己“不事农桑”而“利禄三百石”深感惭愧,表达了他对农民不幸遭遇的深切同情。巩固练习题 1、《观刈麦》中从侧面表现天气十分炎热的句子是:

足蒸暑土气,背灼炎天光。

2、《观刈麦》中刻画劳动人民在特定情况下近乎变态的心理的句子是:

力尽不知热,但惜夏日长。

3、《观刈麦》中有一句"听其相顾言,闻者为悲伤。",请问听者"悲"从何来?用文中的原句来回答。

家田输税尽,拾此充饥肠。

4、《观刈麦》中直接揭示劳动人民生活艰辛的原因的句子是:

田家少闲月,五月人倍忙。

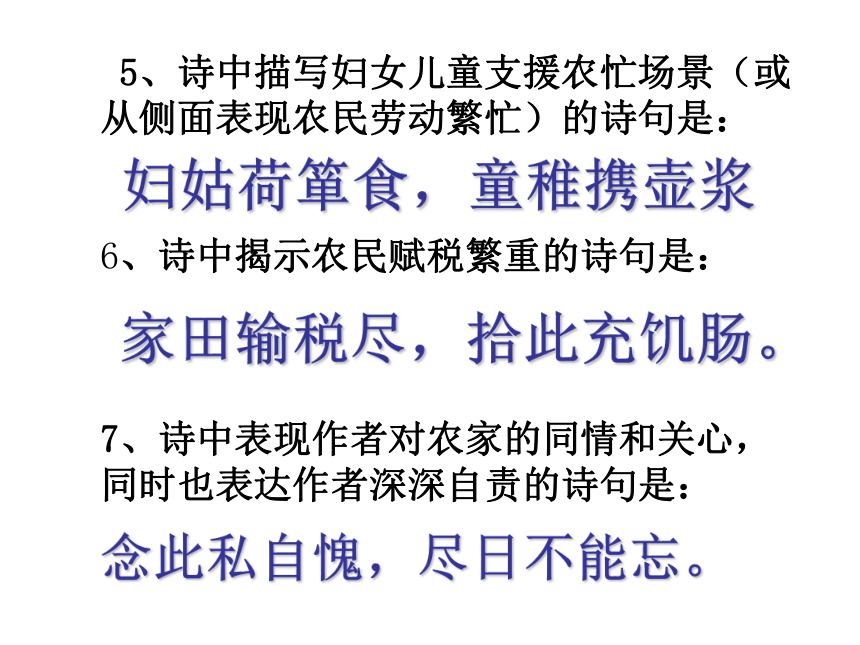

5、诗中描写妇女儿童支援农忙场景(或从侧面表现农民劳动繁忙)的诗句是:

6、诗中揭示农民赋税繁重的诗句是:

7、诗中表现作者对农家的同情和关心,同时也表达作者深深自责的诗句是:

妇姑荷箪食,童稚携壶浆家田输税尽,拾此充饥肠。

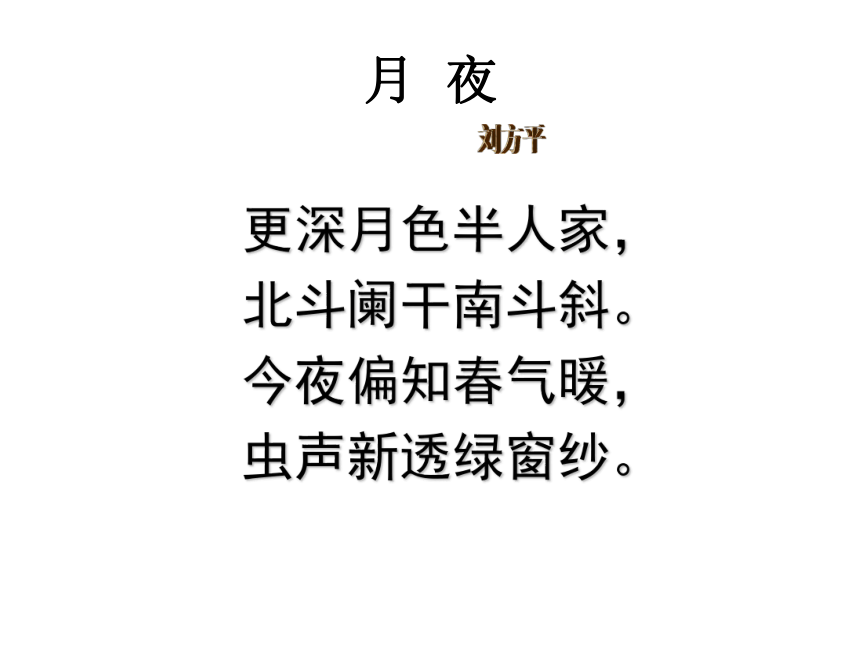

念此私自愧,尽日不能忘。月 夜更深月色半人家,

北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,

虫声新透绿窗纱。刘方平《月夜》

刘方平 更深月色半人家, 北斗阑干南斗斜。 今夜偏知春气暖, 虫声新透绿窗纱。 夜深了,月儿向西落下,月光只照亮人家房屋的一半; 横斜的北斗星和倾斜的南斗星挂在天际,快要隐落了。 这样的夜里才感到春天温暖的气息; 你听,冬眠后小虫的叫声,初次透过绿色纱窗传进了屋里。 主体思想这首诗写的是月夜中透露出的春意,构思新颖别致。诗人选取了静寂的散发着寒意的月夜为背景,从夜寒中显示出春天的暖意,从静寂中显示出生命的萌动,从几声虫叫引起人们对春回大地的美好联想。动静结合、声色兼具,意境恬静淡雅、清新空灵。商山早行晨起动征铎(duó),

客行悲故乡。

鸡声茅店月,

人迹板桥霜。

槲(hú)叶落山路,

枳(zhǐ)花明驿墙。

因思杜陵梦,

凫(fú)雁满回塘。温庭筠译文晨起动征铎,

客行悲故乡。

鸡声茅店月,

人迹板桥霜。

槲叶落山路,

枳花明驿墙。

因思杜陵梦,

凫雁满回塘。

黎明起床,车马的铃铎已叮当作响,

一路远行,游子悲思故乡。

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的辉;

足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;

淡白的枳花,照亮了驿站的泥墙。

因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,

一群群凫雁,正嬉戏在圆而曲折的池塘里。

首联中“悲”字有什么作用?“悲故乡”

在全诗中的作用是什么?“悲”:为全诗奠定感情基调

“悲故乡”:点明题旨鸡声茅店月,人迹板桥霜。这两句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。虽然在诗句里,“鸡声”、“茅店”、“人迹”、“板桥”都结合为“定语加中心词”的“偏正词组”,但由于作定语的都是名词,所以仍然保留了名词的具体感。例如“鸡声”一词,“鸡”和“声”结合在一起,可以唤起引颈长鸣的视觉形象。“茅店”、“人迹”、“板桥”,也与此相类似。意象的叠加是指把几组意象串联起来,运用联想和想象,组成了一幅充满意味的画面,让读者获得广阔的理解想象空间,以此表现作者的情感。

古诗词中的意象叠加实例:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 槲叶落山路,枳花明驿墙 写的是刚上路的景色。商县、洛南一带,枳树、槲树很多。槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。而这时候,枳树的白花已在开放。因为天还没有大亮,驿墙旁边的白色枳花,就比较显眼,所以用了个“明”字。可以看出,诗人始终没有忘记“早行”二字,表达思乡之情。第二、三联情景交融,以眼前生动而又清寂的景象,既照应了诗题的“山路早行”,渲染凄清的氛围,也映衬出诗人离乡远行时凄清、落寞、悲伤的心情。品味尾联,思考:1、作者在旅途的奔波中想起了昨夜的梦,流露了什么情感?

2、此联运用了哪些表现手法?

因思杜陵梦,凫雁满回塘。旅途早行的景色,使诗人想起了昨夜在梦中出现的故乡景色:“凫雁满回塘”。春天来了,故乡杜陵,回塘水暖,凫雁自得其乐;而自己,却离家日远,在茅店里歇脚,在山路上奔波呢!“杜陵梦”,补出了夜间在茅店里思家的心情,与“客行悲故乡”首尾照应,互相补充;而梦中的故乡景色与旅途上的景色又形成鲜明的对照。眼里看的是“槲叶落山路”,心里想的是“凫雁满回塘”。“早行”之景与“早行”之情,都得到了完美的表现。 尾联运用了哪些表现手法?反衬(以乐景衬哀情)、虚实相生。

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,运用虚实相生的表现手法,渲染烘托了作者的悠悠乡思。 虚实相生指由眼前所见到心中所想,进而把眼前的实象与心中的虚象有机聚合在一起的一种表现手法。 第一联与第四联首尾照应,抒发了诗人远途跋涉,思念故乡的辛苦和仕途不得意的失落无助情怀。

通过鲜明的艺术形象,真切地反映了封建社会里一般旅人的某些共同感受总结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、情景交融、虚实相生、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。 巩固练习题诗中能表达作者思乡之情的诗句是:

因思杜陵梦,凫雁满回塘点明“早行”的典型情景,引起旅行者感情共鸣晨起动征铎,客行悲故乡。把早行情景写的历历在目,称得上“意象俱足”的佳句;写游子客居异乡,早行所见清冷景象;描写月光朦胧,人踪凄清鸡声茅店月,人迹板桥霜。卜算子· 咏梅 驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘 ,只有香如故。 陆游陆游陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。 驿外断桥边, 寂寞开无主。 已是黄昏独自愁, 更著风和雨。

无意苦争春, 一任群芳妒。 零落成泥碾作尘, 只有香如故。 驿亭之外,靠近断桥的旁边,一株腊梅孤独地默默开放着。无人眷顾欣赏。

已经是日暮黄昏她正在独自悲叹,偏又遭到凄风苦雨的摧残。 她本来就无意与百花争占春光,任凭百花去嫉妒。 即使花瓣凋零化作泥土,又被碾为灰尘,只有芳香仍像从前一样。 * 请说一说上下阕的意思:上阕:下阕:写梅花的生活环境写梅花的优秀品质梅孤独、寂寞、萧瑟、凄凉孤傲、高洁、矢志不渝、不慕虚荣饱经忧患的词人群芳当权的投降派 作者以梅花自喻,借歌咏梅花的孤高、正直、矢志不渝的高尚品质,抒发自己孤高雅洁的志趣以及怀才不遇、壮志难酬的寂寞、苦闷,也表达了作者炽热的爱国情感。破阵子 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长(cháng)飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生晏殊 晏殊(991—1055)字同叔,临川(今江西抚州) 人,北宋前期婉约派词人之一。幼孤,少有才名,七岁能文章。景德初,以神童荐,赐同进士出身。 《破阵子》晏殊无可奈何花落去,似曾相识燕归来。 燕子来时新社, 梨花落后清明。 池上碧苔三四点, 叶底黄鹂一两声, 日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴, 采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好, 元是今朝斗草赢, 笑从双脸生。 燕子翩然归来时,正值春社,梨花纷纷飘落后,即是清明。池塘上生出了碧绿的苔藓,花叶丛中传来一两声黄鹂的啼鸣。白日渐渐长了,柳絮轻轻飞。

笑靥如花的邻家姑娘,她们在采桑路上相逢,怪不得昨夜的梦境那么好,原来是今天斗草得胜了,甜美的笑容挂满了脸庞。《破阵子》 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声。日长飞絮轻。整体感知: 上片选取了哪些意象?有什么特点?组成了一幅什么样的图画?

燕子梨花碧苔黄鹂飞絮

春光融融

生机盎然

清新明快

春景图 组成了一幅春暖花开、燕语莺声的美丽春景。描绘了一派生机勃勃、春光融融的景象。表现了作者对春天的喜爱、欢愉之情。 “燕子来时新社,梨花落后清明 ”两句

有什么作用? 1、点明季节

2、用“燕子”“梨花”两个典型意象渲染出秀美明丽的春景。

3、奠定全词的明朗、和谐、优美的基调。为下片人物的出场和“斗草”作了铺垫。

“碧苔”写春色之美,“黄鹂”写春声之美,“飞絮”写春态之美:绘声绘色绘形,营造了一幅清新明丽的图景,充满闲情逸趣。----视觉,听觉上描写了春天的景色。

“池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。”从哪些角度描写了春天的景色? 写飘来飘去的柳絮是用了什么手法?有怎样的作用?以动衬静,写出春日的幽静。 “碧苔”“黄鹂”色彩鲜艳、清新明丽,写出了春光的美好。动静结合。碧苔,是静物;黄鹂,是动物。

“三四点”“一两声”看似实写,实为虚写,运用了夸张的手法。“三四点”写出了碧苔的稀疏,“一两声”突出了黄鹂声音的若断若续。营造了一种幽静而又有生机的意境。此词是从那些角度来描写春天的景色的? “燕子”、“梨花”两句是从空中鸟写到树上花,从高处到低处;

而“池上”、“叶底”两句则由水中草到树上鸟,由低处到高处。

前两句重视觉,重色彩,后两句则视觉听觉并用,色声俱现。 ◆句式上,“池上”、“叶底”运用对仗,显得很工整。

▲词人选景的位置采用高低交错的笔法,色彩则用黑、白、碧、绿、黄相杂的方法,自由灵活,读后使人感受春色处处,色彩斑斓,如临其境。

下片:

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。笑从双脸生。 下片塑造了怎样的闺阁少女形象?塑造了闺阁少女朝气蓬勃、天真活泼、纯洁无暇的形象。 这首词的下片从哪几个方面刻画东邻女子的? 运用白描手法,没有细致动作、色彩等工笔描写,选取相逢、疑怪、斗草、笑等几个典型动作。

①神态描写:笑:巧笑→笑从双脸生。

②心理描写:疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。

③场面描写:斗草总结

上片写景,下片写人。

这首词不仅描绘了初春大自然的美丽景象,还刻画出古代少女的生活片段,反映出少女充满青春活力的精神面貌,充满着一种欢乐的气氛。 这首词不仅是一幅独具特色的田园风景画,还是一幅与古代劳动妇女生活有关的地方风俗画。浣溪沙 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车,牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲门试问野人家。苏轼译文簌簌衣巾落枣花,

村南村北响缲车,

牛衣古柳卖黄瓜。

酒困路长惟欲睡,

日高人渴漫思茶,

敲门试问野人家。

枣花纷纷落在衣巾上。

村子里响起纺车织布的吱呀声。

身着蓑衣的农民在老柳树下叫卖着黄瓜。

路途遥远,酒意上心头,

昏昏然只想小憩一番。

艳阳高照,无奈口渴难忍,想随便喝点茶。

敲门试着问一下有人在吗?

想讨杯茶喝。“试问”一词既写出了作者既满怀希望讨杯茶解渴的心情,又担心农忙季节农家无人,自己不便贸然而入的心情。下片哪个词用得最传神,试分析。醉花阴 薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 李清照李清照 李清照(1084年3月13日~1155年5月12日)号易安居士,汉族,山东省济南章丘人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。李清照出生于书香门第,早期生活优裕。出嫁后与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理。金兵入据中原时,流寓南方,境遇孤苦。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。译文薄雾浓云愁永昼,

瑞脑消金兽。

佳节又重阳,

玉枕纱厨,

半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,

有暗香盈袖。

莫道不消魂,

帘卷西风,

人比黄花瘦。

稀薄的雾气浓密的云层使我整天心里充满愁闷,

龙脑的香料早已在兽形香炉中。

美好的节日又到重阳,

洁白的瓷枕,轻纱笼罩的床厨,

昨日半夜的凉气刚刚浸透。

在东篱饮酒直饮到黄昏以后,

淡淡的黄菊清香飘满双袖。

别说不会消魂神伤,

珠帘卷起是由于被受西风,

闺中少妇比黄花更加消瘦。

A 结构上,和首句的“愁”字相呼应.愁是原因,瘦是结果。

B 手法上,运用夸张比喻,描写出鲜明的人物形象。

(衣带渐宽,腰肢受损)

C 内容上, “瘦”字,归结全篇的情意。贯穿全词的愁绪因“瘦”得到最集中最形象地体现。品读诗歌结合全篇品味“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,佳在何处? 南乡子· 登京口北固亭有怀 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。辛弃疾辛弃疾 (1140-1207)南宋词人。字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋。一生力主抗金。有卓越军事才能与爱国热忱。但提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到打击,曾长期落职闲居于江西上饶、铅山一带。韩侂胄当政时一度起用,不久病卒。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。在苏轼的基础上,大大开拓了词的思想意境,提高了词的文学地位,后人遂以“苏辛”并称。有《稼轩长短句》。南乡子 辛弃疾 何处望神州? 满眼风光北固楼。 千古兴亡多少事? 悠悠。 不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪, 坐断东南战未休。 天下英雄谁敌手? 曹刘。 生子当如孙仲谋。 什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。千百年来,有多少国家兴亡大事呢?往事悠悠。只有长江的水滚滚东流。当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,征战不休。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。” 上片问江山问兴亡壮丽河山,风景不再,山河变色 纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 上片写景,以问起句,以答结句,使人触景生情,不胜感慨。? “年少万兜鍪,坐断东南战未休。”——“战未休”含义深刻,借孙权讽刺南宋王朝。孙权雄踞东南,征战不休,从未向谁低头屈服,而南宋王朝呢?讽刺之意溢于言表,却又含蓄深沉。

?

“天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。”——异乎寻常的第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的雄姿,委婉地暗示了对朝廷的不满。?

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。下片怀古,借对孙权的赞美,暗含对当朝的忧虑和讽刺。【主旨】 作者通过对古代英雄人物的歌颂,讽刺南宋统治者在金兵的侵略面前不敢抵抗、昏庸无能。全词饱含着爱国、卫国的强烈感情。山坡羊· 骊山怀古 骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚,赢,都变做了土;输,都变做了土。张养浩张养浩山坡羊·骊山怀古 张养浩 骊山四顾, 阿房一炬, 当时奢侈今何处? 只见草萧疏, 水萦纡。 至今遗恨迷烟树, 列国周齐秦汉楚。 赢,都变做了土;输,都变做了土。在骊山上四处看看, 阿房宫已被一把火烧没了, 当时的奢侈, 现在在哪里? 只看见了萧疏的草, 水回旋弯曲,到现在遗留的仇恨像烟雾一样。列国的周齐秦汉楚,这些国家,赢了的,都变成了土;输了的,也变成了土。 巩固练习题1 "草萧疏","水萦纡"属于景物描写,它有什么作用?

借景抒情,由景抒发对封建统治的无奈,表达了对统治者互相残酷厮杀的讽刺。“至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。”看似写作者的遗恨,实际上作者在这里寄托了一种讽刺是说后人都已遗忘了前朝败亡的教训。元朝统治者在夺得政权之后更奢侈挥霍无度,全然不顾国库空虚社会经济急待调整。张养浩对当时的状况心怀不满,但想到列国的历史,又觉得从夺得政权,到奢侈暴戾,到最终败亡,乃是历代封建王朝的共同结局。 “赢,都变做了土;输,都变做了土。”这句结尾句式相同的两句是说无论输赢,奢侈的宫殿最后都会归于死亡,“都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建王朝社会历史的规律性的概括。张养浩在另一首《山坡羊·潼关怀古》的结尾说:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”这是从百姓的角度看封建王朝的更迭,带给人民的全是苦难。而这首小令则是从王朝的统治者的角度来谈的,封建统治者无论输赢成败最终都逃脱不了灭亡的命运。它虽不及“潼关怀古”思想深刻,但也提示出了一种历史的必然,还是比较有意义的。【主旨】 从王朝的统治者的角度来看兴亡,封建统治者无论输赢成败最终都逃脱不了灭亡的命运。辛辣地批判了封建统治者为争夺政权而进行的残酷厮杀焚烧及夺得政权后大兴土木的奢侈无度。伴随着各个王朝的兴亡交替,是无休无止的破坏,无数的物质文明和精神财富都化为灰烬。朝天子· 咏喇叭 喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕,那里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!王磐作者介绍 王磐

(约1470一约1530),字鸿渐,号西楼,明高邮(今江苏省高邮县)人。从年轻时起即鄙视功名,筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。其散曲题材广泛,虽多闲适之作,亦有同情人民疾苦、讥讽时政的佳作。有《王西楼乐府》。 写作背景 这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521) 当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。 译文喇叭,唢呐,

曲儿小,腔儿大。

官船来往乱如麻,

全仗你抬声价。

军听了军愁,

民听了民怕,

哪里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹的水尽鹅飞罢!

喇叭,唢呐,

吹出的曲调短小,可是声音很大。

宦官们坐的官船来来往往,多得像乱麻,

全都倚仗着你来抬高名声身价。

士兵听了士兵发愁,

老百姓听了老百姓害怕,

哪里去分辨什么是真和假?眼看着吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹得水干了,鹅也飞光了!《朝天子·咏喇叭》,说说这首散曲可分为几层理解?分三层第一层(1、2句)明写喇叭、唢呐特点,暗喻宦官身为奴仆而虚张声势。第二层(3-7句)讽刺宦官依仗权势,作威作福。喇叭到则官船到则民遭殃。第三层(最后三句)写宦官压迫、掠夺人民,致使千家万户家破人亡。讨论:1、这首散曲以一个什么字贯穿始终,分别写了哪些内容?吹之声:

吹之功用:

吹之恶果:2、全曲表面上句句是在咏喇叭,实际上作者要表达的是什么?你能作简要分析吗?吹腔儿大全仗你抬声价

吹翻了这家、吹伤了那家、水尽鹅飞借物咏怀喇叭和宦官不同类,但喇叭的“曲儿小腔儿大”与宦官的“本事小来头大”却有共同点,于是作品在物与人之间找到共性,作者实际上是比照着宦官的嘴脸“咏”喇叭的:以吹(虚张声势)为特征,是官方害民的帮凶,到处作威作福,惹得军民共忿,直到吹得天昏地暗、江山动摇。这首散曲,表面是吟咏喇叭,实际上讽刺揭露了宦官狐假虎威、残害百姓的丑恶嘴脸。宦官本是宫廷中供使唤的奴才,地位本来低下,却依仗皇帝的宠幸大摆威风,横行霸道。所以说这首小令的思想内涵是丰富而深刻的。朝天子·咏喇叭这首散曲表面是吟咏喇叭,实际上是借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,揭露了他们给人民带来的深重灾难,表达了人民的痛恨情绪。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆。相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长。

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬敝筐。

听其相顾言,闻者为悲伤。家田输税尽,拾此充饥肠。

今我何功德,曾不事农桑。吏禄三百石,岁晏有余粮。

念此私自愧,尽日不能忘。 白居易 注音:刈 荷 箪 饷

灼 秉 敝 晏yìhèdānxiǎngzhuóbǐngbìyàn·····白居易唐代诗人,字乐天,号香山居士。他一生作诗很多,作品集有《新乐府》50首和《秦中吟》10首,都很有名。诗中大胆地批评时政,表现人民的疾苦。以讽谕诗为最有名,语言通俗易懂,被称为“老妪能解”。 《观刈麦》便是作者早期的一首著名的讽谕诗。这首诗叙述明白晓畅,结构层次也非常清晰自然。 译文农家很少有空闲的月份,

五月到来人们更加繁忙。

夜里刮起了南风,

覆盖田垄的小麦已成熟发黄。

妇女担着用竹篮盛的饭,

小孩子提着用壶装的汤。

相互跟随给在田里劳动的人送去食物,

收割小麦的男子都在南冈。

双脚受地面的热气熏蒸,

脊梁受炎热的阳光烘烤。田家少闲月,

五月人倍忙。

夜来南风起,

小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,

童稚携壶浆。

相随饷田去,

丁壮在南冈。

足蒸暑土气,

背灼炎天光。力尽不知热,

但惜夏日长。

复有贫妇人,

抱子在其旁。

右手秉遗穗,

左臂悬敝筐。

听其相顾言,

闻者为悲伤。

家田输税尽,

拾此充饥肠。

今我何功德,

曾不事农桑。

吏禄三百石,

岁晏有余粮。

念此私自愧,

尽日不能忘。精疲力尽仿佛不知道天气炎热。

只是珍惜夏天白天长能多干点儿活。

又见一位贫苦妇女,

抱着孩子站在割麦者身旁,

右手拿着从田里拾取的麦穗,

左臂上挂着一个破篮子。

听她望着大家说出的那番话,

人人都不禁为之悲伤。

因为缴纳租税卖尽家田,

只好拾些麦穗填饱饥肠。

现如今我有什么功劳德行,

一直不从事农业生产。

一年领取薪俸三百石米,

到了年底还有剩余的粮食。

想到这些内心感到非常惭愧,

整日也不能忘却。两幅画面画面一:烈日割麦画面二:抱子拾穗1、这首诗重点描写了哪两幅画面?哪一幅画面更倾注了诗人情感?矛盾心理: 为了早日将粮食抢收进仓,劳动人民不顾炎阳灼晒,不顾自己筋疲力尽,争分夺秒,拼命干活。 其中“惜”写出了劳动人民的一种反常心理,耐人寻味,更令人心酸不已。 2、从“力尽不知热,但惜夏日长”中我们可以看出什么?作者将农民与自己进行对比,表达作者怎样的感情?惭愧,谴责自己;

对统治者的批判;

对劳动人民的深切同情。总结: 在这首叙事诗中,诗人以自己的亲眼所见,描写了农民冒着暑热辛勤割麦的情景,并借妇人的诉说,反映了沉重的赋税给劳动人民带来的极大的痛苦。并对自己“不事农桑”而“利禄三百石”深感惭愧,表达了他对农民不幸遭遇的深切同情。巩固练习题 1、《观刈麦》中从侧面表现天气十分炎热的句子是:

足蒸暑土气,背灼炎天光。

2、《观刈麦》中刻画劳动人民在特定情况下近乎变态的心理的句子是:

力尽不知热,但惜夏日长。

3、《观刈麦》中有一句"听其相顾言,闻者为悲伤。",请问听者"悲"从何来?用文中的原句来回答。

家田输税尽,拾此充饥肠。

4、《观刈麦》中直接揭示劳动人民生活艰辛的原因的句子是:

田家少闲月,五月人倍忙。

5、诗中描写妇女儿童支援农忙场景(或从侧面表现农民劳动繁忙)的诗句是:

6、诗中揭示农民赋税繁重的诗句是:

7、诗中表现作者对农家的同情和关心,同时也表达作者深深自责的诗句是:

妇姑荷箪食,童稚携壶浆家田输税尽,拾此充饥肠。

念此私自愧,尽日不能忘。月 夜更深月色半人家,

北斗阑干南斗斜。

今夜偏知春气暖,

虫声新透绿窗纱。刘方平《月夜》

刘方平 更深月色半人家, 北斗阑干南斗斜。 今夜偏知春气暖, 虫声新透绿窗纱。 夜深了,月儿向西落下,月光只照亮人家房屋的一半; 横斜的北斗星和倾斜的南斗星挂在天际,快要隐落了。 这样的夜里才感到春天温暖的气息; 你听,冬眠后小虫的叫声,初次透过绿色纱窗传进了屋里。 主体思想这首诗写的是月夜中透露出的春意,构思新颖别致。诗人选取了静寂的散发着寒意的月夜为背景,从夜寒中显示出春天的暖意,从静寂中显示出生命的萌动,从几声虫叫引起人们对春回大地的美好联想。动静结合、声色兼具,意境恬静淡雅、清新空灵。商山早行晨起动征铎(duó),

客行悲故乡。

鸡声茅店月,

人迹板桥霜。

槲(hú)叶落山路,

枳(zhǐ)花明驿墙。

因思杜陵梦,

凫(fú)雁满回塘。温庭筠译文晨起动征铎,

客行悲故乡。

鸡声茅店月,

人迹板桥霜。

槲叶落山路,

枳花明驿墙。

因思杜陵梦,

凫雁满回塘。

黎明起床,车马的铃铎已叮当作响,

一路远行,游子悲思故乡。

鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的辉;

足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。

枯败的槲叶,落满了荒山的野路;

淡白的枳花,照亮了驿站的泥墙。

因而想起昨夜梦见杜陵的美好情景,

一群群凫雁,正嬉戏在圆而曲折的池塘里。

首联中“悲”字有什么作用?“悲故乡”

在全诗中的作用是什么?“悲”:为全诗奠定感情基调

“悲故乡”:点明题旨鸡声茅店月,人迹板桥霜。这两句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。虽然在诗句里,“鸡声”、“茅店”、“人迹”、“板桥”都结合为“定语加中心词”的“偏正词组”,但由于作定语的都是名词,所以仍然保留了名词的具体感。例如“鸡声”一词,“鸡”和“声”结合在一起,可以唤起引颈长鸣的视觉形象。“茅店”、“人迹”、“板桥”,也与此相类似。意象的叠加是指把几组意象串联起来,运用联想和想象,组成了一幅充满意味的画面,让读者获得广阔的理解想象空间,以此表现作者的情感。

古诗词中的意象叠加实例:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 槲叶落山路,枳花明驿墙 写的是刚上路的景色。商县、洛南一带,枳树、槲树很多。槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。而这时候,枳树的白花已在开放。因为天还没有大亮,驿墙旁边的白色枳花,就比较显眼,所以用了个“明”字。可以看出,诗人始终没有忘记“早行”二字,表达思乡之情。第二、三联情景交融,以眼前生动而又清寂的景象,既照应了诗题的“山路早行”,渲染凄清的氛围,也映衬出诗人离乡远行时凄清、落寞、悲伤的心情。品味尾联,思考:1、作者在旅途的奔波中想起了昨夜的梦,流露了什么情感?

2、此联运用了哪些表现手法?

因思杜陵梦,凫雁满回塘。旅途早行的景色,使诗人想起了昨夜在梦中出现的故乡景色:“凫雁满回塘”。春天来了,故乡杜陵,回塘水暖,凫雁自得其乐;而自己,却离家日远,在茅店里歇脚,在山路上奔波呢!“杜陵梦”,补出了夜间在茅店里思家的心情,与“客行悲故乡”首尾照应,互相补充;而梦中的故乡景色与旅途上的景色又形成鲜明的对照。眼里看的是“槲叶落山路”,心里想的是“凫雁满回塘”。“早行”之景与“早行”之情,都得到了完美的表现。 尾联运用了哪些表现手法?反衬(以乐景衬哀情)、虚实相生。

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,运用虚实相生的表现手法,渲染烘托了作者的悠悠乡思。 虚实相生指由眼前所见到心中所想,进而把眼前的实象与心中的虚象有机聚合在一起的一种表现手法。 第一联与第四联首尾照应,抒发了诗人远途跋涉,思念故乡的辛苦和仕途不得意的失落无助情怀。

通过鲜明的艺术形象,真切地反映了封建社会里一般旅人的某些共同感受总结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象叠加、相互映衬、情景交融、虚实相生、首尾呼应等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。 巩固练习题诗中能表达作者思乡之情的诗句是:

因思杜陵梦,凫雁满回塘点明“早行”的典型情景,引起旅行者感情共鸣晨起动征铎,客行悲故乡。把早行情景写的历历在目,称得上“意象俱足”的佳句;写游子客居异乡,早行所见清冷景象;描写月光朦胧,人踪凄清鸡声茅店月,人迹板桥霜。卜算子· 咏梅 驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘 ,只有香如故。 陆游陆游陆游(1125—1210),字务观,号放翁。汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,南宋著名诗人。少时受家庭爱国思想熏陶,高宗时应礼部试,为秦桧所黜。孝宗时赐进士出身。中年入蜀,投身军旅生活,官至宝章阁待制。晚年退居家乡。创作诗歌今存九千多首,内容极为丰富。著有《剑南诗稿》、《渭南文集》、《南唐书》、《老学庵笔记》等。 驿外断桥边, 寂寞开无主。 已是黄昏独自愁, 更著风和雨。

无意苦争春, 一任群芳妒。 零落成泥碾作尘, 只有香如故。 驿亭之外,靠近断桥的旁边,一株腊梅孤独地默默开放着。无人眷顾欣赏。

已经是日暮黄昏她正在独自悲叹,偏又遭到凄风苦雨的摧残。 她本来就无意与百花争占春光,任凭百花去嫉妒。 即使花瓣凋零化作泥土,又被碾为灰尘,只有芳香仍像从前一样。 * 请说一说上下阕的意思:上阕:下阕:写梅花的生活环境写梅花的优秀品质梅孤独、寂寞、萧瑟、凄凉孤傲、高洁、矢志不渝、不慕虚荣饱经忧患的词人群芳当权的投降派 作者以梅花自喻,借歌咏梅花的孤高、正直、矢志不渝的高尚品质,抒发自己孤高雅洁的志趣以及怀才不遇、壮志难酬的寂寞、苦闷,也表达了作者炽热的爱国情感。破阵子 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长(cháng)飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生晏殊 晏殊(991—1055)字同叔,临川(今江西抚州) 人,北宋前期婉约派词人之一。幼孤,少有才名,七岁能文章。景德初,以神童荐,赐同进士出身。 《破阵子》晏殊无可奈何花落去,似曾相识燕归来。 燕子来时新社, 梨花落后清明。 池上碧苔三四点, 叶底黄鹂一两声, 日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴, 采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好, 元是今朝斗草赢, 笑从双脸生。 燕子翩然归来时,正值春社,梨花纷纷飘落后,即是清明。池塘上生出了碧绿的苔藓,花叶丛中传来一两声黄鹂的啼鸣。白日渐渐长了,柳絮轻轻飞。

笑靥如花的邻家姑娘,她们在采桑路上相逢,怪不得昨夜的梦境那么好,原来是今天斗草得胜了,甜美的笑容挂满了脸庞。《破阵子》 燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声。日长飞絮轻。整体感知: 上片选取了哪些意象?有什么特点?组成了一幅什么样的图画?

燕子梨花碧苔黄鹂飞絮

春光融融

生机盎然

清新明快

春景图 组成了一幅春暖花开、燕语莺声的美丽春景。描绘了一派生机勃勃、春光融融的景象。表现了作者对春天的喜爱、欢愉之情。 “燕子来时新社,梨花落后清明 ”两句

有什么作用? 1、点明季节

2、用“燕子”“梨花”两个典型意象渲染出秀美明丽的春景。

3、奠定全词的明朗、和谐、优美的基调。为下片人物的出场和“斗草”作了铺垫。

“碧苔”写春色之美,“黄鹂”写春声之美,“飞絮”写春态之美:绘声绘色绘形,营造了一幅清新明丽的图景,充满闲情逸趣。----视觉,听觉上描写了春天的景色。

“池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。”从哪些角度描写了春天的景色? 写飘来飘去的柳絮是用了什么手法?有怎样的作用?以动衬静,写出春日的幽静。 “碧苔”“黄鹂”色彩鲜艳、清新明丽,写出了春光的美好。动静结合。碧苔,是静物;黄鹂,是动物。

“三四点”“一两声”看似实写,实为虚写,运用了夸张的手法。“三四点”写出了碧苔的稀疏,“一两声”突出了黄鹂声音的若断若续。营造了一种幽静而又有生机的意境。此词是从那些角度来描写春天的景色的? “燕子”、“梨花”两句是从空中鸟写到树上花,从高处到低处;

而“池上”、“叶底”两句则由水中草到树上鸟,由低处到高处。

前两句重视觉,重色彩,后两句则视觉听觉并用,色声俱现。 ◆句式上,“池上”、“叶底”运用对仗,显得很工整。

▲词人选景的位置采用高低交错的笔法,色彩则用黑、白、碧、绿、黄相杂的方法,自由灵活,读后使人感受春色处处,色彩斑斓,如临其境。

下片:

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。笑从双脸生。 下片塑造了怎样的闺阁少女形象?塑造了闺阁少女朝气蓬勃、天真活泼、纯洁无暇的形象。 这首词的下片从哪几个方面刻画东邻女子的? 运用白描手法,没有细致动作、色彩等工笔描写,选取相逢、疑怪、斗草、笑等几个典型动作。

①神态描写:笑:巧笑→笑从双脸生。

②心理描写:疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。

③场面描写:斗草总结

上片写景,下片写人。

这首词不仅描绘了初春大自然的美丽景象,还刻画出古代少女的生活片段,反映出少女充满青春活力的精神面貌,充满着一种欢乐的气氛。 这首词不仅是一幅独具特色的田园风景画,还是一幅与古代劳动妇女生活有关的地方风俗画。浣溪沙 簌簌衣巾落枣花,村南村北响缲车,牛衣古柳卖黄瓜。 酒困路长惟欲睡,日高人渴漫思茶,敲门试问野人家。苏轼译文簌簌衣巾落枣花,

村南村北响缲车,

牛衣古柳卖黄瓜。

酒困路长惟欲睡,

日高人渴漫思茶,

敲门试问野人家。

枣花纷纷落在衣巾上。

村子里响起纺车织布的吱呀声。

身着蓑衣的农民在老柳树下叫卖着黄瓜。

路途遥远,酒意上心头,

昏昏然只想小憩一番。

艳阳高照,无奈口渴难忍,想随便喝点茶。

敲门试着问一下有人在吗?

想讨杯茶喝。“试问”一词既写出了作者既满怀希望讨杯茶解渴的心情,又担心农忙季节农家无人,自己不便贸然而入的心情。下片哪个词用得最传神,试分析。醉花阴 薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦。 李清照李清照 李清照(1084年3月13日~1155年5月12日)号易安居士,汉族,山东省济南章丘人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。李清照出生于书香门第,早期生活优裕。出嫁后与夫赵明诚共同致力于书画金石的搜集整理。金兵入据中原时,流寓南方,境遇孤苦。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。译文薄雾浓云愁永昼,

瑞脑消金兽。

佳节又重阳,

玉枕纱厨,

半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,

有暗香盈袖。

莫道不消魂,

帘卷西风,

人比黄花瘦。

稀薄的雾气浓密的云层使我整天心里充满愁闷,

龙脑的香料早已在兽形香炉中。

美好的节日又到重阳,

洁白的瓷枕,轻纱笼罩的床厨,

昨日半夜的凉气刚刚浸透。

在东篱饮酒直饮到黄昏以后,

淡淡的黄菊清香飘满双袖。

别说不会消魂神伤,

珠帘卷起是由于被受西风,

闺中少妇比黄花更加消瘦。

A 结构上,和首句的“愁”字相呼应.愁是原因,瘦是结果。

B 手法上,运用夸张比喻,描写出鲜明的人物形象。

(衣带渐宽,腰肢受损)

C 内容上, “瘦”字,归结全篇的情意。贯穿全词的愁绪因“瘦”得到最集中最形象地体现。品读诗歌结合全篇品味“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,佳在何处? 南乡子· 登京口北固亭有怀 何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠,不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。辛弃疾辛弃疾 (1140-1207)南宋词人。字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋。一生力主抗金。有卓越军事才能与爱国热忱。但提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到打击,曾长期落职闲居于江西上饶、铅山一带。韩侂胄当政时一度起用,不久病卒。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。在苏轼的基础上,大大开拓了词的思想意境,提高了词的文学地位,后人遂以“苏辛”并称。有《稼轩长短句》。南乡子 辛弃疾 何处望神州? 满眼风光北固楼。 千古兴亡多少事? 悠悠。 不尽长江滚滚流。 年少万兜鍪, 坐断东南战未休。 天下英雄谁敌手? 曹刘。 生子当如孙仲谋。 什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光。千百年来,有多少国家兴亡大事呢?往事悠悠。只有长江的水滚滚东流。当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,征战不休。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。” 上片问江山问兴亡壮丽河山,风景不再,山河变色 纵观千古成败,意味深长 。“悠悠” 指时间久远,和词人思绪之无穷。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 上片写景,以问起句,以答结句,使人触景生情,不胜感慨。? “年少万兜鍪,坐断东南战未休。”——“战未休”含义深刻,借孙权讽刺南宋王朝。孙权雄踞东南,征战不休,从未向谁低头屈服,而南宋王朝呢?讽刺之意溢于言表,却又含蓄深沉。

?

“天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。”——异乎寻常的第三次发问,不惜以夸张之笔极力渲染孙权不可一世的雄姿,委婉地暗示了对朝廷的不满。?

下片 运用典故,借对青年孙权英雄有为,不惧强敌的盛赞,委婉地暗示了对于朝廷偏安江南的不满 。同时也表达自己的忧国忧民的情怀。下片怀古,借对孙权的赞美,暗含对当朝的忧虑和讽刺。【主旨】 作者通过对古代英雄人物的歌颂,讽刺南宋统治者在金兵的侵略面前不敢抵抗、昏庸无能。全词饱含着爱国、卫国的强烈感情。山坡羊· 骊山怀古 骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚,赢,都变做了土;输,都变做了土。张养浩张养浩山坡羊·骊山怀古 张养浩 骊山四顾, 阿房一炬, 当时奢侈今何处? 只见草萧疏, 水萦纡。 至今遗恨迷烟树, 列国周齐秦汉楚。 赢,都变做了土;输,都变做了土。在骊山上四处看看, 阿房宫已被一把火烧没了, 当时的奢侈, 现在在哪里? 只看见了萧疏的草, 水回旋弯曲,到现在遗留的仇恨像烟雾一样。列国的周齐秦汉楚,这些国家,赢了的,都变成了土;输了的,也变成了土。 巩固练习题1 "草萧疏","水萦纡"属于景物描写,它有什么作用?

借景抒情,由景抒发对封建统治的无奈,表达了对统治者互相残酷厮杀的讽刺。“至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。”看似写作者的遗恨,实际上作者在这里寄托了一种讽刺是说后人都已遗忘了前朝败亡的教训。元朝统治者在夺得政权之后更奢侈挥霍无度,全然不顾国库空虚社会经济急待调整。张养浩对当时的状况心怀不满,但想到列国的历史,又觉得从夺得政权,到奢侈暴戾,到最终败亡,乃是历代封建王朝的共同结局。 “赢,都变做了土;输,都变做了土。”这句结尾句式相同的两句是说无论输赢,奢侈的宫殿最后都会归于死亡,“都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建王朝社会历史的规律性的概括。张养浩在另一首《山坡羊·潼关怀古》的结尾说:“兴,百姓苦;亡,百姓苦。”这是从百姓的角度看封建王朝的更迭,带给人民的全是苦难。而这首小令则是从王朝的统治者的角度来谈的,封建统治者无论输赢成败最终都逃脱不了灭亡的命运。它虽不及“潼关怀古”思想深刻,但也提示出了一种历史的必然,还是比较有意义的。【主旨】 从王朝的统治者的角度来看兴亡,封建统治者无论输赢成败最终都逃脱不了灭亡的命运。辛辣地批判了封建统治者为争夺政权而进行的残酷厮杀焚烧及夺得政权后大兴土木的奢侈无度。伴随着各个王朝的兴亡交替,是无休无止的破坏,无数的物质文明和精神财富都化为灰烬。朝天子· 咏喇叭 喇叭,唢呐,曲儿小,腔儿大。官船来往乱如麻,全仗你抬声价。军听了军愁,民听了民怕,那里去辨甚么真共假?眼见的吹翻了这家,吹伤了那家,只吹的水尽鹅飞罢!王磐作者介绍 王磐

(约1470一约1530),字鸿渐,号西楼,明高邮(今江苏省高邮县)人。从年轻时起即鄙视功名,筑楼高邮城西,与名流谈咏其间,因自号西楼。其散曲题材广泛,虽多闲适之作,亦有同情人民疾苦、讥讽时政的佳作。有《王西楼乐府》。 写作背景 这支曲作于明武宗正德年间(1506—1521) 当时宦官当权,在交通要道运河上,他们往来频繁,每到一处就耀武扬威,鱼肉百姓。诗人王磐家住运河边的高邮县,目睹宦官的种种恶行,写了这支《朝天子》,借咏喇叭,揭露宦官的罪行。 译文喇叭,唢呐,

曲儿小,腔儿大。

官船来往乱如麻,

全仗你抬声价。

军听了军愁,

民听了民怕,

哪里去辨甚么真共假?

眼见的吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹的水尽鹅飞罢!

喇叭,唢呐,

吹出的曲调短小,可是声音很大。

宦官们坐的官船来来往往,多得像乱麻,

全都倚仗着你来抬高名声身价。

士兵听了士兵发愁,

老百姓听了老百姓害怕,

哪里去分辨什么是真和假?眼看着吹翻了这家,

吹伤了那家,

只吹得水干了,鹅也飞光了!《朝天子·咏喇叭》,说说这首散曲可分为几层理解?分三层第一层(1、2句)明写喇叭、唢呐特点,暗喻宦官身为奴仆而虚张声势。第二层(3-7句)讽刺宦官依仗权势,作威作福。喇叭到则官船到则民遭殃。第三层(最后三句)写宦官压迫、掠夺人民,致使千家万户家破人亡。讨论:1、这首散曲以一个什么字贯穿始终,分别写了哪些内容?吹之声:

吹之功用:

吹之恶果:2、全曲表面上句句是在咏喇叭,实际上作者要表达的是什么?你能作简要分析吗?吹腔儿大全仗你抬声价

吹翻了这家、吹伤了那家、水尽鹅飞借物咏怀喇叭和宦官不同类,但喇叭的“曲儿小腔儿大”与宦官的“本事小来头大”却有共同点,于是作品在物与人之间找到共性,作者实际上是比照着宦官的嘴脸“咏”喇叭的:以吹(虚张声势)为特征,是官方害民的帮凶,到处作威作福,惹得军民共忿,直到吹得天昏地暗、江山动摇。这首散曲,表面是吟咏喇叭,实际上讽刺揭露了宦官狐假虎威、残害百姓的丑恶嘴脸。宦官本是宫廷中供使唤的奴才,地位本来低下,却依仗皇帝的宠幸大摆威风,横行霸道。所以说这首小令的思想内涵是丰富而深刻的。朝天子·咏喇叭这首散曲表面是吟咏喇叭,实际上是借物咏怀,讽刺和揭露了明代宦官狐假虎威,揭露了他们给人民带来的深重灾难,表达了人民的痛恨情绪。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》