部编版八年级历史下册第一单元第1课《中华人民共和国的成立》教学设计(公开课教案及作业设计)(表格式)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级历史下册第一单元第1课《中华人民共和国的成立》教学设计(公开课教案及作业设计)(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 377.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-05-07 23:17:20 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级历史下册第1单元

第1课《中华人民共和国的成立》教学设计

课题 第1课 中华人民共和国的成立

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

1.课程标准:讲述开国大典;认识新中国成立的历史意义。 (1)1949年10月1日的开国大典,标志着中华人民共和国的成立。中华人民共和国的成立在中国历史上具有伟大的里程碑意义,中华民族的发展从此开启了新的历史纪元。中国的民主政治建设也发展起来,随着中国人民政治协商会议的成功召开,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立。 (2)知道中国人民政治协商会议第一届全体会议的主要内容、意义,了解中国人民政治协商会议的职能,初步认识中国的政治制度;知道开国大典的盛况,理解中华人民共和国成立的历史意义,提高历史分析能力;知道西藏和平解放的基本过程和重要意义;提高研谈历史资料的能力,形成符合当时历史条件的历史情景想象。 (3)观看有关开国大典的资料片,了解开国大典的盛况,感受人民群众的喜悦之情;讨论中华人民共和国成立的意义,学会交流与合作,初步掌握解释历史问题的方法。理解中华人民共和国的成立开辟了中国历史的新纪元,培养热爱祖国、热爱中国共产党的情感,树立为中华民族伟大复兴而努力学习的远大理想。

2.教学内容:新中国的成立起到承上启下的作用。新中国的成立是中国开天辟地的大事,标志着中国新民主主义革命的胜利,中国人民终于站起来了,结束了中国半殖民地半封建的历史。中国历史进入中国现代史时期。家国情怀是历史五大核心素养之一,新中国的诞生是无数先烈不懈奋斗的结果,作为新一代的我们,应该传承这光荣传统,为中华民族伟大民族复兴奋斗!

3.学情分析:在教学深化改革前提下,,重视对学生理解材料以及历史核心素养的考查,而且初二学生也具备一定分析历史问题的能力,所以在授课过程中,拓展适当的史料,引导学生对材料的解读,培养学生论从史出的历史核心素养。对于初中学生来说,理解新民主主义国家以及《共同纲领》具有临时宪法作用是难点,教师授课过程中应讲清楚。

4.学习目标: (1)通过自主阅读教材,能够准确概括出中华人民共和国成立要素。 (2)通过材料思考问题,能够说出中国人民政治协商会议的理念,认识新中国是人民当家作主的国家。 (3)通过分析视频材料和史书文献材料,归纳中国新民主主义革命胜利的原因,认识到没有共产党就没有新中国,并评述中华人民共和国成立的历史意义,提高分析和归纳概括历史信息的能力。

5.评价任务 (1)过自主学习,表格填空,能够准确地说出新中国成立的四大要素(时间、地点、人物、过程)。(检测目标1) (2)通过阅读教材,并结合材料回答问题,能够用自己的话阐述新中国是人民当家做主的国家的表现。(检测目标2) (3)通过观看视频,解读材料和图片,能够归纳说出新中国成立的历史意义。(检测目标3)

6.学习活动 教师活动学生活动 环节一:教师活动1: 授课过程中,充分调动学生学习积极性,参与到学习过程当中。中国封建社会,从秦始皇开始,建立起专制主义中央集权制度,都问能摆脱王朝被覆灭的宿命,所以毛泽东同志寻找到一条新路,走民主共和之路。设置材料,层层提问,激发学生思维,解决问题,教师在授课过程中根据学生实际情况进行点拨归纳。学生活动1:阅读教材回答问题(检测目标2) 材料1:“其实早在1945年,爱国志士黄炎培在延安向毛主席提过一个问题,中国古代王朝在建立初期都比较兴盛,但最终难逃腐败、衰落、灭亡的命运,中国如果建立一个崭新的国家,怎样跳出这种命运?”——毛泽东 材料2:我们已经找到了新路,我们能够跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈,只有人人起来负责,才不会人亡政息。

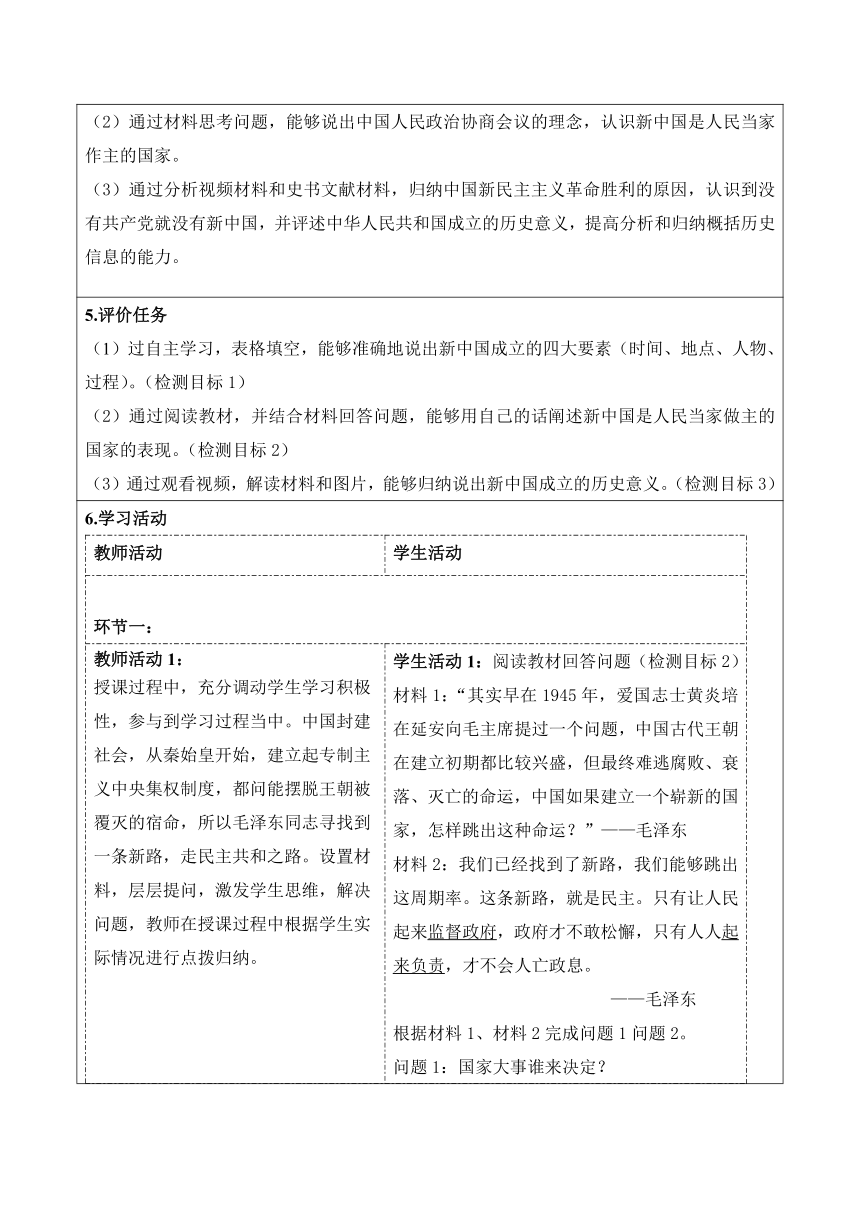

——毛泽东 根据材料1、材料2完成问题1问题2。 问题1:国家大事谁来决定? 问题2:如何决定? 材料3: 根据材料3完成问题3问题4。 问题3:哪些人来参加政治协商会议? 问题4:从参会人员的着装和身份分析第一届政协会议有怎样的特点? 问题5:协商后有何结果? 活动意图说明:1.通过活动,让学生明白中国共产党是要建立一个民主自由平等的国家。2.培养学生论从史出的历史核心素养,训练学生解读材料的能力。环节二:教师活动2: 教师简单介绍写新闻应该注意的几个要素。通过这种方式让学生梳理新中国成立的标志、时间、地点人物等,学生的记忆会更加深刻。也训练了学生概括知识点的能力。也体现了多样化的历史教学方式。学生活动2 观看开国大典视频,情景创设:如果你是当时的新闻记者,请你为开国大典写一段新闻稿。(要求:包括时间、地点、人物、事件的背景、经过和结果)并现场展示。(检测目标1) 活动意图说明:通过这种方式调动学生学习积极性,改变传统的“填鸭式”教学,训练学生归纳概括的能力,培养学生家国情怀。环节三:教师活动3: 新中国的成立是开天辟地的大事,推翻了压在中国人民头上的三座大山,中国人民终于站起来了。授课过程中,教师层层发问,周恩来所说的“中国新民主主义革命开始于天安门”是指什么历史事件?“结束于天安门”又是指什么历史事件? 学生活动3:结合下图和材料分析中华人民共和国成立的历史意义(检测目标3) 材料:中国的新民主主义革命开始于天安门结束于天安门。——周恩来 图片 活动意图说明: 通过这个活动,对前后知识进行复习巩固和提升。中国近代史是一部屈辱史,压在中国人民头上的三座大山,在新中国成立后,终于一去不复返了!中国人民终于站起来了!通过这个活动,对学生进行了一次深刻的爱国主义教育!生活在和平年代的我们,应该传承光荣的革命传统,为中华民族的伟大复兴而奋斗!

7.板书设计 一、筹备——第一届中国人民政治协商会议 1.召开:1949年9月在北平召开。 2.内容: (1)决定成立中华人民共和国,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》 (2)选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席。 (3)决定改北平为北京,作为新中国的首都;以《义勇军进行曲》为代国歌;以五星红旗为国旗;采用公元纪年。 (4)决定建立人民英雄纪念碑。 3.意义/作用:初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 二、成立——开国大典 1.概况:1949年10月1日;北京天安门 2.意义:(1)国内意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。结束了一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史,中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站起来了。 (2)国际意义:新中国的成立,壮大了世界和平民主和社会主义的力量。 三、巩固——西藏和平解放(1951年)

8.作业设计 1.“1949年,来北平参加会议的代表单位有45个。中国共产党及各民主党派、人民团体、人民解放军、各地区、各民族、国外华侨和无党派民主人士等单位的正式代表510人,候补代表77人,特别邀请人士75人,共662人参加了会议。”这次会议讨论的中心议题是( ) A.组织领导工人运动 B.由农村转移到城市 C.筹备建立新中国 D.商讨国有企业改革 2.1949年召开的中国人民政治协商会议通过的起到临时宪法作用的文献是( ) A.《中华民国临时约法》 B.《中华民国约法》 C.《共同纲领》 D.《1982年宪法》 3.《走进新时代》这首歌中唱道“让我告诉世界,中国命运自己主宰,让我告诉未来,中国进行着接力赛……”你知道中国人民“命运自己主宰”开始于( ) A.五四运动 B.中共成立 C.开国大典 D.改革开放 4.新中国的成立,开辟了中国历史的新纪元。下列对“新纪元”理解不正确的是( ) A.标志着中国半殖民地半封建时代的结束 B. 标志着中国从此走上了社会主义道路 C. 标志着中国新民主主义革命的胜利 D.标志着中国真正成为独立自主的国家 5.某记者在报道中写到:“这是一个令人振奋的消息,标志着祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结。”材料中“消息”是( ) A.渡江战役的胜利 B.开国大典的举行 C.海南岛获得解放 D.西藏和平解放 6.材料分析:20世纪40年代末,著名民主人士张元济重游中南海勤政殿,不胜感慨地说:“与这个勤政殿一别已52年了,上次来是光绪帝召见。新政行了不久,发生了政变。康、梁远去,而他(指光绪帝)被禁天牢。想不到(我)以衰老之年,能够亲眼看到新中国的诞生……自己能够参加这个人民的协商会议,真是荣誉极了,高兴极了。”

请完成:

(1)“这个人民的协商会议”指的是哪一次会议?这次会议是何时召开的?

(2)结合所学知识指出,这次政治协商会议的召开有何历史意义?

答案:(1)中国人民政治协商会议。1949年9月。

(2)为新中国的成立做了重要的准备工作。

7.中华人民共和国国歌原本是1935年拍摄的电影《风云儿女》的主题歌。歌词如下:

起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候!每个人被迫着发出最后的吼声:起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!冒着敌人的炮火,前进!前进!前进!进!

请完成:

(1)国歌名称是什么?什么时间被正式定为国歌?

(2)歌词中“最危险的时候”的含义是什么?

(3)列举出1935年到抗日战争爆发前,中国人民“把我们的血肉筑成我们新的长城”的史实。

答案:(1)《义勇军进行曲》。1982年。

(2)日本帝国主义步步进逼,策划华北五省自治等侵略活动;国民政府妥协退让,同日本签订《何梅协定》。中华民族到了生死存亡的危急关头。

(3)中共发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”;中共召开瓦窑堡会议,确定建立抗日民族统一战线的方针;一二 九运动掀起抗日救亡运动的新高潮;和平解决西安事变,初步建立了抗日民族统一战线。

9.教学反思与改进 1.本课是新学期的第一课,内容较多,因此放缓了节奏,以帮助学生适应新学期的到来。 2.本节课的重点内容较多,可以适当删减部分内容,以保证对重难点的突出。 3.本课的设计还需要再打磨细节,流畅度不够,语言还需要打磨。

第1课《中华人民共和国的成立》教学设计

课题 第1课 中华人民共和国的成立

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他

1.课程标准:讲述开国大典;认识新中国成立的历史意义。 (1)1949年10月1日的开国大典,标志着中华人民共和国的成立。中华人民共和国的成立在中国历史上具有伟大的里程碑意义,中华民族的发展从此开启了新的历史纪元。中国的民主政治建设也发展起来,随着中国人民政治协商会议的成功召开,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度初步建立。 (2)知道中国人民政治协商会议第一届全体会议的主要内容、意义,了解中国人民政治协商会议的职能,初步认识中国的政治制度;知道开国大典的盛况,理解中华人民共和国成立的历史意义,提高历史分析能力;知道西藏和平解放的基本过程和重要意义;提高研谈历史资料的能力,形成符合当时历史条件的历史情景想象。 (3)观看有关开国大典的资料片,了解开国大典的盛况,感受人民群众的喜悦之情;讨论中华人民共和国成立的意义,学会交流与合作,初步掌握解释历史问题的方法。理解中华人民共和国的成立开辟了中国历史的新纪元,培养热爱祖国、热爱中国共产党的情感,树立为中华民族伟大复兴而努力学习的远大理想。

2.教学内容:新中国的成立起到承上启下的作用。新中国的成立是中国开天辟地的大事,标志着中国新民主主义革命的胜利,中国人民终于站起来了,结束了中国半殖民地半封建的历史。中国历史进入中国现代史时期。家国情怀是历史五大核心素养之一,新中国的诞生是无数先烈不懈奋斗的结果,作为新一代的我们,应该传承这光荣传统,为中华民族伟大民族复兴奋斗!

3.学情分析:在教学深化改革前提下,,重视对学生理解材料以及历史核心素养的考查,而且初二学生也具备一定分析历史问题的能力,所以在授课过程中,拓展适当的史料,引导学生对材料的解读,培养学生论从史出的历史核心素养。对于初中学生来说,理解新民主主义国家以及《共同纲领》具有临时宪法作用是难点,教师授课过程中应讲清楚。

4.学习目标: (1)通过自主阅读教材,能够准确概括出中华人民共和国成立要素。 (2)通过材料思考问题,能够说出中国人民政治协商会议的理念,认识新中国是人民当家作主的国家。 (3)通过分析视频材料和史书文献材料,归纳中国新民主主义革命胜利的原因,认识到没有共产党就没有新中国,并评述中华人民共和国成立的历史意义,提高分析和归纳概括历史信息的能力。

5.评价任务 (1)过自主学习,表格填空,能够准确地说出新中国成立的四大要素(时间、地点、人物、过程)。(检测目标1) (2)通过阅读教材,并结合材料回答问题,能够用自己的话阐述新中国是人民当家做主的国家的表现。(检测目标2) (3)通过观看视频,解读材料和图片,能够归纳说出新中国成立的历史意义。(检测目标3)

6.学习活动 教师活动学生活动 环节一:教师活动1: 授课过程中,充分调动学生学习积极性,参与到学习过程当中。中国封建社会,从秦始皇开始,建立起专制主义中央集权制度,都问能摆脱王朝被覆灭的宿命,所以毛泽东同志寻找到一条新路,走民主共和之路。设置材料,层层提问,激发学生思维,解决问题,教师在授课过程中根据学生实际情况进行点拨归纳。学生活动1:阅读教材回答问题(检测目标2) 材料1:“其实早在1945年,爱国志士黄炎培在延安向毛主席提过一个问题,中国古代王朝在建立初期都比较兴盛,但最终难逃腐败、衰落、灭亡的命运,中国如果建立一个崭新的国家,怎样跳出这种命运?”——毛泽东 材料2:我们已经找到了新路,我们能够跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民起来监督政府,政府才不敢松懈,只有人人起来负责,才不会人亡政息。

——毛泽东 根据材料1、材料2完成问题1问题2。 问题1:国家大事谁来决定? 问题2:如何决定? 材料3: 根据材料3完成问题3问题4。 问题3:哪些人来参加政治协商会议? 问题4:从参会人员的着装和身份分析第一届政协会议有怎样的特点? 问题5:协商后有何结果? 活动意图说明:1.通过活动,让学生明白中国共产党是要建立一个民主自由平等的国家。2.培养学生论从史出的历史核心素养,训练学生解读材料的能力。环节二:教师活动2: 教师简单介绍写新闻应该注意的几个要素。通过这种方式让学生梳理新中国成立的标志、时间、地点人物等,学生的记忆会更加深刻。也训练了学生概括知识点的能力。也体现了多样化的历史教学方式。学生活动2 观看开国大典视频,情景创设:如果你是当时的新闻记者,请你为开国大典写一段新闻稿。(要求:包括时间、地点、人物、事件的背景、经过和结果)并现场展示。(检测目标1) 活动意图说明:通过这种方式调动学生学习积极性,改变传统的“填鸭式”教学,训练学生归纳概括的能力,培养学生家国情怀。环节三:教师活动3: 新中国的成立是开天辟地的大事,推翻了压在中国人民头上的三座大山,中国人民终于站起来了。授课过程中,教师层层发问,周恩来所说的“中国新民主主义革命开始于天安门”是指什么历史事件?“结束于天安门”又是指什么历史事件? 学生活动3:结合下图和材料分析中华人民共和国成立的历史意义(检测目标3) 材料:中国的新民主主义革命开始于天安门结束于天安门。——周恩来 图片 活动意图说明: 通过这个活动,对前后知识进行复习巩固和提升。中国近代史是一部屈辱史,压在中国人民头上的三座大山,在新中国成立后,终于一去不复返了!中国人民终于站起来了!通过这个活动,对学生进行了一次深刻的爱国主义教育!生活在和平年代的我们,应该传承光荣的革命传统,为中华民族的伟大复兴而奋斗!

7.板书设计 一、筹备——第一届中国人民政治协商会议 1.召开:1949年9月在北平召开。 2.内容: (1)决定成立中华人民共和国,通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》 (2)选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席。 (3)决定改北平为北京,作为新中国的首都;以《义勇军进行曲》为代国歌;以五星红旗为国旗;采用公元纪年。 (4)决定建立人民英雄纪念碑。 3.意义/作用:初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 二、成立——开国大典 1.概况:1949年10月1日;北京天安门 2.意义:(1)国内意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。结束了一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史,中国真正成为独立自主的国家,中国人从此站起来了。 (2)国际意义:新中国的成立,壮大了世界和平民主和社会主义的力量。 三、巩固——西藏和平解放(1951年)

8.作业设计 1.“1949年,来北平参加会议的代表单位有45个。中国共产党及各民主党派、人民团体、人民解放军、各地区、各民族、国外华侨和无党派民主人士等单位的正式代表510人,候补代表77人,特别邀请人士75人,共662人参加了会议。”这次会议讨论的中心议题是( ) A.组织领导工人运动 B.由农村转移到城市 C.筹备建立新中国 D.商讨国有企业改革 2.1949年召开的中国人民政治协商会议通过的起到临时宪法作用的文献是( ) A.《中华民国临时约法》 B.《中华民国约法》 C.《共同纲领》 D.《1982年宪法》 3.《走进新时代》这首歌中唱道“让我告诉世界,中国命运自己主宰,让我告诉未来,中国进行着接力赛……”你知道中国人民“命运自己主宰”开始于( ) A.五四运动 B.中共成立 C.开国大典 D.改革开放 4.新中国的成立,开辟了中国历史的新纪元。下列对“新纪元”理解不正确的是( ) A.标志着中国半殖民地半封建时代的结束 B. 标志着中国从此走上了社会主义道路 C. 标志着中国新民主主义革命的胜利 D.标志着中国真正成为独立自主的国家 5.某记者在报道中写到:“这是一个令人振奋的消息,标志着祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结。”材料中“消息”是( ) A.渡江战役的胜利 B.开国大典的举行 C.海南岛获得解放 D.西藏和平解放 6.材料分析:20世纪40年代末,著名民主人士张元济重游中南海勤政殿,不胜感慨地说:“与这个勤政殿一别已52年了,上次来是光绪帝召见。新政行了不久,发生了政变。康、梁远去,而他(指光绪帝)被禁天牢。想不到(我)以衰老之年,能够亲眼看到新中国的诞生……自己能够参加这个人民的协商会议,真是荣誉极了,高兴极了。”

请完成:

(1)“这个人民的协商会议”指的是哪一次会议?这次会议是何时召开的?

(2)结合所学知识指出,这次政治协商会议的召开有何历史意义?

答案:(1)中国人民政治协商会议。1949年9月。

(2)为新中国的成立做了重要的准备工作。

7.中华人民共和国国歌原本是1935年拍摄的电影《风云儿女》的主题歌。歌词如下:

起来,不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候!每个人被迫着发出最后的吼声:起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!冒着敌人的炮火,前进!前进!前进!进!

请完成:

(1)国歌名称是什么?什么时间被正式定为国歌?

(2)歌词中“最危险的时候”的含义是什么?

(3)列举出1935年到抗日战争爆发前,中国人民“把我们的血肉筑成我们新的长城”的史实。

答案:(1)《义勇军进行曲》。1982年。

(2)日本帝国主义步步进逼,策划华北五省自治等侵略活动;国民政府妥协退让,同日本签订《何梅协定》。中华民族到了生死存亡的危急关头。

(3)中共发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”;中共召开瓦窑堡会议,确定建立抗日民族统一战线的方针;一二 九运动掀起抗日救亡运动的新高潮;和平解决西安事变,初步建立了抗日民族统一战线。

9.教学反思与改进 1.本课是新学期的第一课,内容较多,因此放缓了节奏,以帮助学生适应新学期的到来。 2.本节课的重点内容较多,可以适当删减部分内容,以保证对重难点的突出。 3.本课的设计还需要再打磨细节,流畅度不够,语言还需要打磨。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化