3.2 基因突变和基因重组 课件(共46张PPT) 2023-2024学年高一生物苏教版必修第二册

文档属性

| 名称 | 3.2 基因突变和基因重组 课件(共46张PPT) 2023-2024学年高一生物苏教版必修第二册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第三章 生物的变异

第二节 基因突变和基因重组

1987年8月5日,随着我国第九颗返回式科学试验卫星的成功发射,一批水稻和青椒等农作物种子被送向了太空,这是我国农作物种子的首次太空之旅。目前,我国作为掌握返回式卫星技术的国家之一,在航天育种领域已经取得了一系列开创性研究成果。那么,被送上太空的农作物种子为什么能培育出新品种呢

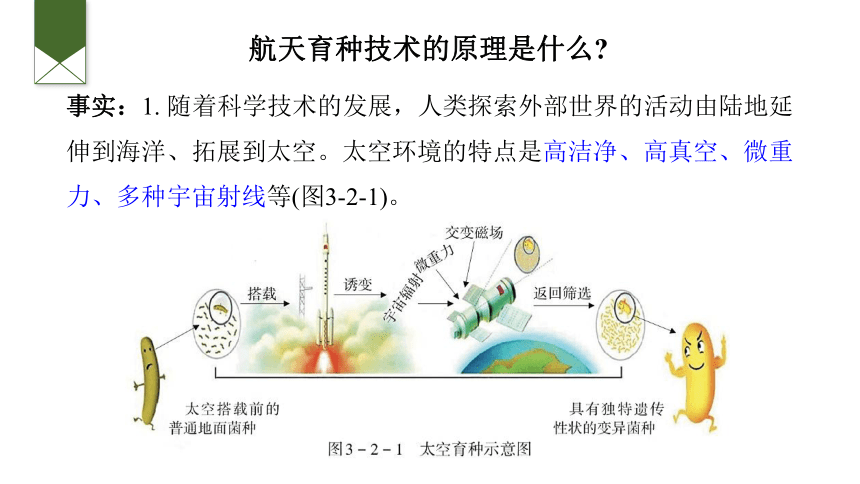

航天育种技术的原理是什么

事实:1. 随着科学技术的发展,人类探索外部世界的活动由陆地延伸到海洋、拓展到太空。太空环境的特点是高洁净、高真空、微重力、多种宇宙射线等(图3-2-1)。

2. 2006年9月9日15时,我国自行研制的“实践八号”航天育种卫星,由“长征二号丙”运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。这是我国第一颗专门服务于农业科技、应用于航天育种的卫星。卫星上装载水稻、麦类、玉米、棉麻、油料、蔬菜、林果、花卉、微生物菌种等多种材料。

航天育种技术利用返回式航天器将植物种子带到太空,利用宇宙空间特殊的环境诱发植物种子产生基因突变,为培育新品种增加突变材料。其实,在地球环境中,基因突变也是普遍存在的。

基因突变

在DNA分子复制过程中,子链与母链的碱基一般是严格配对的,这保证了子代 DNA 分子与亲代 DNA 分子在遗传上的稳定性。但是,许多研究发现,在DNA分子复制过程中也有可能出现差错。

1904 年,一位美国医生发现一名病情特别的贫血患者。经检查,与一般贫血患者不同,该患者的红细胞呈镰状,而正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状(图3-2-2)。这种疾病后来被称为镰状细胞贫血。缺氧不严重时,患者的红细胞为镰状;缺氧严重时,红细胞破裂,造成患者严重贫血,甚至丧失生命。

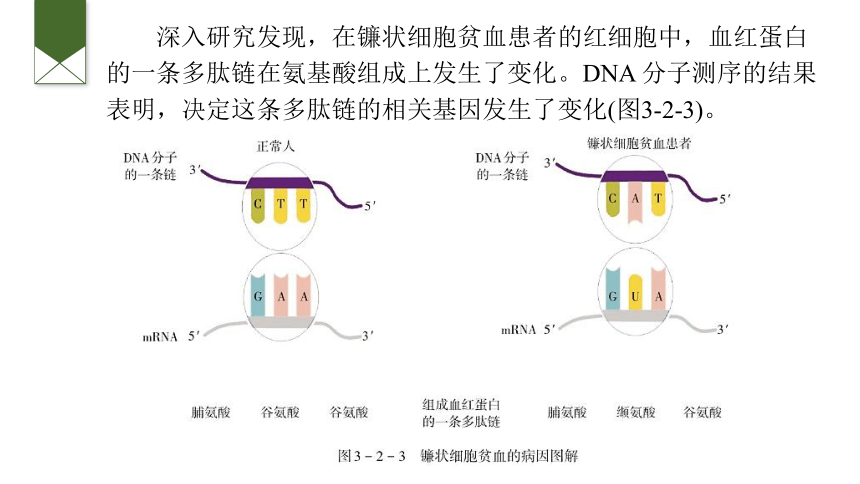

深入研究发现,在镰状细胞贫血患者的红细胞中,血红蛋白的一条多肽链在氨基酸组成上发生了变化。DNA 分子测序的结果表明,决定这条多肽链的相关基因发生了变化(图3-2-3)。

在 DNA 分子复制过程中,一个碱基对的替换引起基因序列的改变,导致了镰状细胞贫血的发生。而碱基对的增添或缺失也能造成基因序列的改变。像这样,由 DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换等引起基因的碱基序列的改变,称为基因突变。例如,Duchenne型肌营养不良症是一种常在儿童期发病的遗传病,该病就是由基因突变引起的,患者常表现出四肢近端肌无力、肌萎缩的症状。

基因突变可能导致疾病,但在诱变育种中却发挥着重要作用。科学家在研究不同生物的基因突变后,发现基因突变有一些明显的特点。

基因自发突变的频率很低

在自然界中,由自然因素诱发产生的基因突变,也称为基因的自发突变。在自然条件下,每个生物基因自发突变的频率都很低,但对整个生物界来说,基因自发突变却是普遍存在的(表3-2-1)。

基因突变可以自发产生,也可以诱发产生。诱发突变是有机体暴露在诱变剂中引起的遗传物质改变。在人为干预下,利用物理因素(如紫外线、X射线、激光)、化学因素(如亚硝酸盐、碱基类似物)、生物因素(如病毒、细菌)处理生物,生物发生基因突变的频率就会明显提高。这种利用人为因素诱发基因产生突变的方式称为人工诱变。在生产实践中,人们常常利用人工诱变来提高基因突变频率,以筛选出更多具有有利突变性状的生物。

基因突变是不定向的

一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。例如,在果蝇的眼色遗传中,野生型红眼果蝇的红眼基因向着不同的方向发生突变,出现了多种眼色的等位基因(图3-24)。这说明基因突变是不定向的。

基因突变是随机的

基因突变具有随机性,它可能发生在生物个体发育的任何时期,也可能发生在不同细胞内或同一细胞内的不同 DNA 分子上,甚至可能发生在同一 DNA 分子的不同部位。发生在体细胞中的基因突变可以引起生物体在当代的形态或生理上的变化,但一般不能遗传给后代,发生在配子中的基因突变有可能在子代中表现出新性状。基因突变是新基因产生的重要途径,也是生物变异的根本来源。

知识链接

基因突变的可逆性

正常生物的一个野生型基因A,可以突变为基因a,基因a又可以通过突变成为野生型基因A,我们把Aa、aA的过程分别称为正向突变和回复突变。回复突变说明基因突变具有可逆性。一般而言,回复突变的突变率比正向突变的突变率要低很多。

回复突变一般通过点突变使突变型逆转为野生型。点突变实质上是DNA分子上一个碱基的变化。碱基的变化包括碱基替换、碱基的插入及缺失。碱基替换多见于一种嘌呤替换另一种嘌呤,一种嘧啶替换另一种嘧啶,少见于嘌呤被嘧啶替换或嘧啶被嘌呤替换。碱基的插入及缺失指的是一个碱基对被插入或从DNA分子中删除,有时也可能一次同时发生碱基对的插入和缺失。

基因突变可能导致细胞癌变

现在人们已知,一定量的黄曲霉素能引起肝癌,过度的紫外线照射会导致皮肤癌。在当今的生活环境中,每个人都可能接触各种各样的药品、化妆品、食品防腐剂、杀虫剂、工业用试剂、污染物等,它们中的很多化合物被证明具有致癌性,即能通过诱发基因突变而致癌。因而科学地治理环境、保护环境,尽量避免接触致癌物,就是保护人类自身。

一种细胞癌变的理论

癌症是如何发生的呢?1969年,一些科学家提出了癌基因学说。后来,科学家又提出了许多解释癌症发生的理论。其中一种关于抑癌基因和(或)原癌基因发生突变导致癌症的理论被许多人接受(图3-2-5)。

癌症主要是由携带遗传信息的DNA的病理变化而引起的疾病。人体的正常细胞中存在着原癌基因和抑癌基因。在正常情况下,原癌基因编码产生的蛋白质能调控细胞周期,控制细胞分裂和生长的进程;抑癌基因编码产生的蛋白质可抑制细胞异常增殖,从而潜在抑制细胞癌变。

根据大量的病例分析,细胞基因组中产生与肿瘤发生相关的某一原癌基因的突变,并不马上形成癌,而是继续生长直至细胞群体中新的偶发突变的产生。例如,在结肠癌发生的病程中,开始的突变仅在肠壁上形成多个良性肿瘤(息肉),进一步突变才发展为恶性肿瘤(癌)。其中涉及一系列的原癌基因与抑癌基因的致癌突变的积累。

此外,少数癌细胞的基因组 DNA序列并未改变,但由于DNA甲基化、组蛋白修饰等发生了变化,即表观遗传改变导致基因表达模式的改变,从而引起癌症的发生。

知识链接

癌细胞的主要特征

与正常细胞相比,癌细胞具有以下主要特征。

在适宜的条件下,癌细胞能够无限地增殖。目前,世界上许多实验室仍在使用的海拉(Hela)细胞,就是一种癌细胞,它源自一位患宫颈癌的美国妇女。这位妇女在 1951 年死于宫颈癌。

癌细胞容易在体内分散和转移。癌细胞质膜上的糖蛋白减少,引起表面结构发生了变化,使得癌细胞之间的黏着性显著降低,结果癌细胞容易通过血液和淋巴分散和转移到健康组织。这是癌症引起死亡的主要原因。

癌细胞之间无接触抑制现象。正常细胞生长到彼此接触,就会停止分裂,而癌细胞在彼此接触后仍继续分裂。

癌症防治在于早发现、早诊断、早治疗

人类在与癌症的抗争中,逐步积累了防治癌症的经验,形成了多种科学的防治方法。

每年的2月4日是世界癌症日。2016年,世界癌症日的主题是“我们能,我能战胜癌症”。这一主题旨在帮助人们消除对癌症的错误认知,引导公众养成健康的生活方式。

癌症是一类慢性病,严重威胁着人类的健康和生命安全,目前,大多数癌症虽然还无法完全治愈,但相应的预防措施对癌症防治有一定意义。例如,一些医学家提出,应将预防医学和临床医学、康复医学等融为一体,形成一种三级预防体系。

病因预防为一级预防,即消除或减少可能致癌的因素,防止癌症的发生,降低发病率。一级预防的具体内容包括研究各种癌症病因和危险因素,针对物理、化学、生物等致癌、促癌因素和体内外的致病条件,采取预防措施。控制危险因素是病因预防的重点。例如,接触石棉可能导致肺癌,因此,除了加强职业场所的控制和管理外,从业人员也要穿戴防护用具。

临床前预防为二级预防,即防止初发疾病的发展。二级预防的具体内容包括对癌前病变或早期肿瘤,采取“早发现、早诊断、早治疗”措施,阻止或减缓疾病的发展。例如,乳腺癌是女性发病率第一位的恶性肿瘤,通过乳腺普查,可以提高早期乳腺癌的检出率。

临床期预防为三级预防,即防止病情恶化。三级预防的具体内容包括采取多学科的综合诊断和治疗,正确选择合理的治疗方案,进行诊治后的康复,促进功能恢复,减少并发症,防止复发转移、病情恶化,提高生存率、康复率和生存质量,减轻由癌症引起的痛苦,延长生命。

治疗癌症已有一定的方法

手术切除是目前治疗癌症的主要手段之一(图3-2-6). 它的优点是能最快地切除癌症原发病灶。对早期癌症,特别是对放疗、化疗不敏感的癌症,如胃癌、肠癌、食道癌,手术切除的治疗效果更好。

放射治疗(简称放疗)用放射线照射癌症病灶,杀死癌细胞,从而治疗癌症。目前,大约有 70% 的癌症病人在治疗过程中需要放疗。

化学治疗(简称化疗)是指运用药物作用于癌细胞治疗癌症的方法。手术切除和放疗只能作用于病灶部位的癌细胞,而化疗不仅作用于病灶部位的癌细胞,还作用于扩散到全各处的癌细胞。因此,对于中晚期的癌症患者,化疗是主要的治疗手段。

目前,以基因或基因组为治疗或矫正对象的基因治疗与以恢复或加强免疫系统功能为主的免疫治疗,在基础研究和临床实践上方兴未艾,很可能成为最直接和最有效的治疗癌症的方法。

癌症的免疫疗法是让人体自身的免疫系统与癌症作斗争的一种治疗方法。它是继手术切除、放疗和化疗等传统疗法之后出现的新疗法。传统疗法着眼于打击癌细胞,而新疗法着力于研究整个人体免疫系统。

在2013 年美国《科学》评选出来的十大科学突破排行榜中,癌症的免疫疗法高居榜首。2018 年美国科学家艾利森(图3-2-7)和日本科学家本庶佑(图3-2-8)因在癌症免疫治疗方面的突出贡献,荣获诺贝尔生理学或医学奖。

随着医学科学和相关学科的发展,癌症的诊治水平不断提高,被治愈的癌症病例越来越多,癌症患者也能存活较长时间,谈癌色变的时代已经结束。对于癌症患者,我们不仅要积极帮助他们配合治疗,而且要关注他们的心理健康,帮助他们树立战胜癌症的信心。

基因重组

在孟德尔进行的豌豆两对相对性状杂交中,由于控制子叶颜色和种子形状的两对非等位基因位于不同的染色体上,在形成配子时两对非等位基因之间自由组合,杂交后,子一代与亲本性状相同,子二代出现了两种不同于亲本的性状。在减数分裂过程中,除了非同源染色体上非等位基因自由组合外,同源染色体上非姐妹染色单体之间也可能发生遗传物质互换,即交叉互换(图3-2-9)。交叉现象通常发生在减数分裂过程前期I的四分体时期。非姐妹染色单体之间的交叉互换,导致了染色体上基因组成的改变,是基因重组的来源之一。

同源染色体之间都会发生交叉互换吗

事实:

1.摩尔根通过果蝇实验发现,位于一条染色体上的不同基因,在形成配子时,通常连在一起不分离,他把这种现象称为基因的连锁遗传。

2.在观察果蝇灰身与黑身、长翅与残翅的遗传现象后,摩尔根还发现,雄果蝇的连锁是完全连锁,雌果蝇的连锁是不完全连锁(图3-2-10)。

在上述果蝇性状的遗传中,雄果蝇同源染色体的非姐妹染色单体之间没有发生交叉互换,染色体上的基因是完全连锁的;雌果蝇同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了部分交叉互换,染色体上的基因是不完全连锁的。可见,在减数分裂过程中,染色体所发生的自由组合和交叉互换,会导致控制不同性状的基因发生重组,使子代出现不同于亲本性状组合的新类型。

大量的实验结果表明,基因的连锁遗传现象在生物界是普遍存在的。摩尔根认为,处于同一条染色体上的两个或更多个基因遗传时,它们共同出现在子代中的频率大于重新组合的频率。

项目 基因突变 基因重组

本质

结果

类型

时期

意义

发生 频率

控制不同性状的基因的重新组合

生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要的意义

碱基对的替换、增添和缺失引起的基因结构的改变

有丝分裂间期和减Ⅰ前的间期

有性生殖过程中

自然突变、诱发突变

产生新基因

产生新的基因型

新基因产生的途径,生物变异的根本来源,生物进化的原材料

突变频率低,但在生物界中普遍存在

有性生殖中非常普遍

自由组合型、交叉互换型

基因突变与基因重组对比

课外阅读

基因工程

基因工程又称为 DNA 重组技术,是把从一个生物体内分离得到或人工合成得到的目的基因导入另一个生物的细胞,定向地使后者获得新的遗传性状或表达所需产物的技术。

完成课后相关练习

谢谢观看

第三章 生物的变异

第二节 基因突变和基因重组

1987年8月5日,随着我国第九颗返回式科学试验卫星的成功发射,一批水稻和青椒等农作物种子被送向了太空,这是我国农作物种子的首次太空之旅。目前,我国作为掌握返回式卫星技术的国家之一,在航天育种领域已经取得了一系列开创性研究成果。那么,被送上太空的农作物种子为什么能培育出新品种呢

航天育种技术的原理是什么

事实:1. 随着科学技术的发展,人类探索外部世界的活动由陆地延伸到海洋、拓展到太空。太空环境的特点是高洁净、高真空、微重力、多种宇宙射线等(图3-2-1)。

2. 2006年9月9日15时,我国自行研制的“实践八号”航天育种卫星,由“长征二号丙”运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。这是我国第一颗专门服务于农业科技、应用于航天育种的卫星。卫星上装载水稻、麦类、玉米、棉麻、油料、蔬菜、林果、花卉、微生物菌种等多种材料。

航天育种技术利用返回式航天器将植物种子带到太空,利用宇宙空间特殊的环境诱发植物种子产生基因突变,为培育新品种增加突变材料。其实,在地球环境中,基因突变也是普遍存在的。

基因突变

在DNA分子复制过程中,子链与母链的碱基一般是严格配对的,这保证了子代 DNA 分子与亲代 DNA 分子在遗传上的稳定性。但是,许多研究发现,在DNA分子复制过程中也有可能出现差错。

1904 年,一位美国医生发现一名病情特别的贫血患者。经检查,与一般贫血患者不同,该患者的红细胞呈镰状,而正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状(图3-2-2)。这种疾病后来被称为镰状细胞贫血。缺氧不严重时,患者的红细胞为镰状;缺氧严重时,红细胞破裂,造成患者严重贫血,甚至丧失生命。

深入研究发现,在镰状细胞贫血患者的红细胞中,血红蛋白的一条多肽链在氨基酸组成上发生了变化。DNA 分子测序的结果表明,决定这条多肽链的相关基因发生了变化(图3-2-3)。

在 DNA 分子复制过程中,一个碱基对的替换引起基因序列的改变,导致了镰状细胞贫血的发生。而碱基对的增添或缺失也能造成基因序列的改变。像这样,由 DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换等引起基因的碱基序列的改变,称为基因突变。例如,Duchenne型肌营养不良症是一种常在儿童期发病的遗传病,该病就是由基因突变引起的,患者常表现出四肢近端肌无力、肌萎缩的症状。

基因突变可能导致疾病,但在诱变育种中却发挥着重要作用。科学家在研究不同生物的基因突变后,发现基因突变有一些明显的特点。

基因自发突变的频率很低

在自然界中,由自然因素诱发产生的基因突变,也称为基因的自发突变。在自然条件下,每个生物基因自发突变的频率都很低,但对整个生物界来说,基因自发突变却是普遍存在的(表3-2-1)。

基因突变可以自发产生,也可以诱发产生。诱发突变是有机体暴露在诱变剂中引起的遗传物质改变。在人为干预下,利用物理因素(如紫外线、X射线、激光)、化学因素(如亚硝酸盐、碱基类似物)、生物因素(如病毒、细菌)处理生物,生物发生基因突变的频率就会明显提高。这种利用人为因素诱发基因产生突变的方式称为人工诱变。在生产实践中,人们常常利用人工诱变来提高基因突变频率,以筛选出更多具有有利突变性状的生物。

基因突变是不定向的

一个基因可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。例如,在果蝇的眼色遗传中,野生型红眼果蝇的红眼基因向着不同的方向发生突变,出现了多种眼色的等位基因(图3-24)。这说明基因突变是不定向的。

基因突变是随机的

基因突变具有随机性,它可能发生在生物个体发育的任何时期,也可能发生在不同细胞内或同一细胞内的不同 DNA 分子上,甚至可能发生在同一 DNA 分子的不同部位。发生在体细胞中的基因突变可以引起生物体在当代的形态或生理上的变化,但一般不能遗传给后代,发生在配子中的基因突变有可能在子代中表现出新性状。基因突变是新基因产生的重要途径,也是生物变异的根本来源。

知识链接

基因突变的可逆性

正常生物的一个野生型基因A,可以突变为基因a,基因a又可以通过突变成为野生型基因A,我们把Aa、aA的过程分别称为正向突变和回复突变。回复突变说明基因突变具有可逆性。一般而言,回复突变的突变率比正向突变的突变率要低很多。

回复突变一般通过点突变使突变型逆转为野生型。点突变实质上是DNA分子上一个碱基的变化。碱基的变化包括碱基替换、碱基的插入及缺失。碱基替换多见于一种嘌呤替换另一种嘌呤,一种嘧啶替换另一种嘧啶,少见于嘌呤被嘧啶替换或嘧啶被嘌呤替换。碱基的插入及缺失指的是一个碱基对被插入或从DNA分子中删除,有时也可能一次同时发生碱基对的插入和缺失。

基因突变可能导致细胞癌变

现在人们已知,一定量的黄曲霉素能引起肝癌,过度的紫外线照射会导致皮肤癌。在当今的生活环境中,每个人都可能接触各种各样的药品、化妆品、食品防腐剂、杀虫剂、工业用试剂、污染物等,它们中的很多化合物被证明具有致癌性,即能通过诱发基因突变而致癌。因而科学地治理环境、保护环境,尽量避免接触致癌物,就是保护人类自身。

一种细胞癌变的理论

癌症是如何发生的呢?1969年,一些科学家提出了癌基因学说。后来,科学家又提出了许多解释癌症发生的理论。其中一种关于抑癌基因和(或)原癌基因发生突变导致癌症的理论被许多人接受(图3-2-5)。

癌症主要是由携带遗传信息的DNA的病理变化而引起的疾病。人体的正常细胞中存在着原癌基因和抑癌基因。在正常情况下,原癌基因编码产生的蛋白质能调控细胞周期,控制细胞分裂和生长的进程;抑癌基因编码产生的蛋白质可抑制细胞异常增殖,从而潜在抑制细胞癌变。

根据大量的病例分析,细胞基因组中产生与肿瘤发生相关的某一原癌基因的突变,并不马上形成癌,而是继续生长直至细胞群体中新的偶发突变的产生。例如,在结肠癌发生的病程中,开始的突变仅在肠壁上形成多个良性肿瘤(息肉),进一步突变才发展为恶性肿瘤(癌)。其中涉及一系列的原癌基因与抑癌基因的致癌突变的积累。

此外,少数癌细胞的基因组 DNA序列并未改变,但由于DNA甲基化、组蛋白修饰等发生了变化,即表观遗传改变导致基因表达模式的改变,从而引起癌症的发生。

知识链接

癌细胞的主要特征

与正常细胞相比,癌细胞具有以下主要特征。

在适宜的条件下,癌细胞能够无限地增殖。目前,世界上许多实验室仍在使用的海拉(Hela)细胞,就是一种癌细胞,它源自一位患宫颈癌的美国妇女。这位妇女在 1951 年死于宫颈癌。

癌细胞容易在体内分散和转移。癌细胞质膜上的糖蛋白减少,引起表面结构发生了变化,使得癌细胞之间的黏着性显著降低,结果癌细胞容易通过血液和淋巴分散和转移到健康组织。这是癌症引起死亡的主要原因。

癌细胞之间无接触抑制现象。正常细胞生长到彼此接触,就会停止分裂,而癌细胞在彼此接触后仍继续分裂。

癌症防治在于早发现、早诊断、早治疗

人类在与癌症的抗争中,逐步积累了防治癌症的经验,形成了多种科学的防治方法。

每年的2月4日是世界癌症日。2016年,世界癌症日的主题是“我们能,我能战胜癌症”。这一主题旨在帮助人们消除对癌症的错误认知,引导公众养成健康的生活方式。

癌症是一类慢性病,严重威胁着人类的健康和生命安全,目前,大多数癌症虽然还无法完全治愈,但相应的预防措施对癌症防治有一定意义。例如,一些医学家提出,应将预防医学和临床医学、康复医学等融为一体,形成一种三级预防体系。

病因预防为一级预防,即消除或减少可能致癌的因素,防止癌症的发生,降低发病率。一级预防的具体内容包括研究各种癌症病因和危险因素,针对物理、化学、生物等致癌、促癌因素和体内外的致病条件,采取预防措施。控制危险因素是病因预防的重点。例如,接触石棉可能导致肺癌,因此,除了加强职业场所的控制和管理外,从业人员也要穿戴防护用具。

临床前预防为二级预防,即防止初发疾病的发展。二级预防的具体内容包括对癌前病变或早期肿瘤,采取“早发现、早诊断、早治疗”措施,阻止或减缓疾病的发展。例如,乳腺癌是女性发病率第一位的恶性肿瘤,通过乳腺普查,可以提高早期乳腺癌的检出率。

临床期预防为三级预防,即防止病情恶化。三级预防的具体内容包括采取多学科的综合诊断和治疗,正确选择合理的治疗方案,进行诊治后的康复,促进功能恢复,减少并发症,防止复发转移、病情恶化,提高生存率、康复率和生存质量,减轻由癌症引起的痛苦,延长生命。

治疗癌症已有一定的方法

手术切除是目前治疗癌症的主要手段之一(图3-2-6). 它的优点是能最快地切除癌症原发病灶。对早期癌症,特别是对放疗、化疗不敏感的癌症,如胃癌、肠癌、食道癌,手术切除的治疗效果更好。

放射治疗(简称放疗)用放射线照射癌症病灶,杀死癌细胞,从而治疗癌症。目前,大约有 70% 的癌症病人在治疗过程中需要放疗。

化学治疗(简称化疗)是指运用药物作用于癌细胞治疗癌症的方法。手术切除和放疗只能作用于病灶部位的癌细胞,而化疗不仅作用于病灶部位的癌细胞,还作用于扩散到全各处的癌细胞。因此,对于中晚期的癌症患者,化疗是主要的治疗手段。

目前,以基因或基因组为治疗或矫正对象的基因治疗与以恢复或加强免疫系统功能为主的免疫治疗,在基础研究和临床实践上方兴未艾,很可能成为最直接和最有效的治疗癌症的方法。

癌症的免疫疗法是让人体自身的免疫系统与癌症作斗争的一种治疗方法。它是继手术切除、放疗和化疗等传统疗法之后出现的新疗法。传统疗法着眼于打击癌细胞,而新疗法着力于研究整个人体免疫系统。

在2013 年美国《科学》评选出来的十大科学突破排行榜中,癌症的免疫疗法高居榜首。2018 年美国科学家艾利森(图3-2-7)和日本科学家本庶佑(图3-2-8)因在癌症免疫治疗方面的突出贡献,荣获诺贝尔生理学或医学奖。

随着医学科学和相关学科的发展,癌症的诊治水平不断提高,被治愈的癌症病例越来越多,癌症患者也能存活较长时间,谈癌色变的时代已经结束。对于癌症患者,我们不仅要积极帮助他们配合治疗,而且要关注他们的心理健康,帮助他们树立战胜癌症的信心。

基因重组

在孟德尔进行的豌豆两对相对性状杂交中,由于控制子叶颜色和种子形状的两对非等位基因位于不同的染色体上,在形成配子时两对非等位基因之间自由组合,杂交后,子一代与亲本性状相同,子二代出现了两种不同于亲本的性状。在减数分裂过程中,除了非同源染色体上非等位基因自由组合外,同源染色体上非姐妹染色单体之间也可能发生遗传物质互换,即交叉互换(图3-2-9)。交叉现象通常发生在减数分裂过程前期I的四分体时期。非姐妹染色单体之间的交叉互换,导致了染色体上基因组成的改变,是基因重组的来源之一。

同源染色体之间都会发生交叉互换吗

事实:

1.摩尔根通过果蝇实验发现,位于一条染色体上的不同基因,在形成配子时,通常连在一起不分离,他把这种现象称为基因的连锁遗传。

2.在观察果蝇灰身与黑身、长翅与残翅的遗传现象后,摩尔根还发现,雄果蝇的连锁是完全连锁,雌果蝇的连锁是不完全连锁(图3-2-10)。

在上述果蝇性状的遗传中,雄果蝇同源染色体的非姐妹染色单体之间没有发生交叉互换,染色体上的基因是完全连锁的;雌果蝇同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了部分交叉互换,染色体上的基因是不完全连锁的。可见,在减数分裂过程中,染色体所发生的自由组合和交叉互换,会导致控制不同性状的基因发生重组,使子代出现不同于亲本性状组合的新类型。

大量的实验结果表明,基因的连锁遗传现象在生物界是普遍存在的。摩尔根认为,处于同一条染色体上的两个或更多个基因遗传时,它们共同出现在子代中的频率大于重新组合的频率。

项目 基因突变 基因重组

本质

结果

类型

时期

意义

发生 频率

控制不同性状的基因的重新组合

生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要的意义

碱基对的替换、增添和缺失引起的基因结构的改变

有丝分裂间期和减Ⅰ前的间期

有性生殖过程中

自然突变、诱发突变

产生新基因

产生新的基因型

新基因产生的途径,生物变异的根本来源,生物进化的原材料

突变频率低,但在生物界中普遍存在

有性生殖中非常普遍

自由组合型、交叉互换型

基因突变与基因重组对比

课外阅读

基因工程

基因工程又称为 DNA 重组技术,是把从一个生物体内分离得到或人工合成得到的目的基因导入另一个生物的细胞,定向地使后者获得新的遗传性状或表达所需产物的技术。

完成课后相关练习

谢谢观看