人教版高中历史选修一第九单元戊戌变法复习课件(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史选修一第九单元戊戌变法复习课件(共59张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-11-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

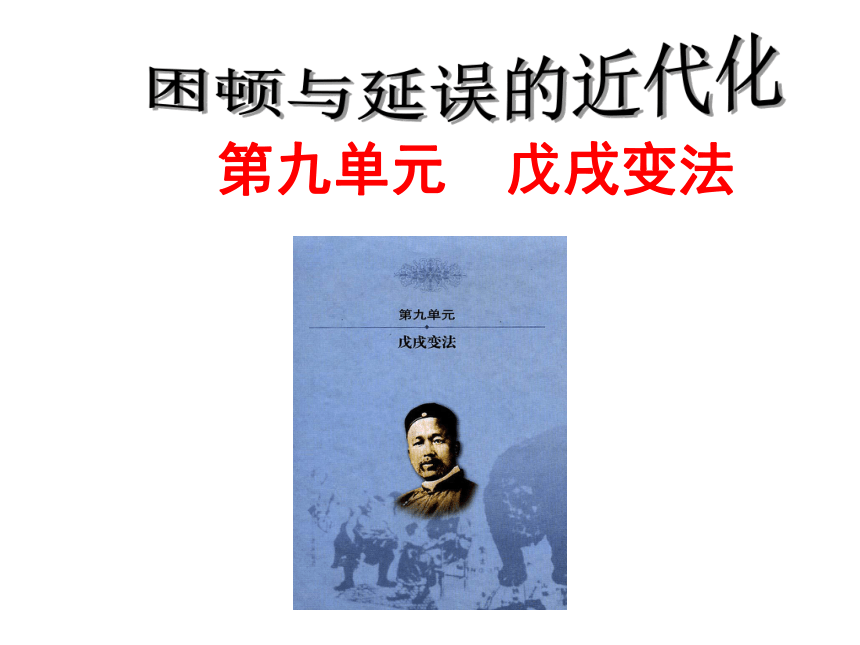

课件59张PPT。第九单元 戊戌变法困顿与延误的近代化一、甲午战争后民族

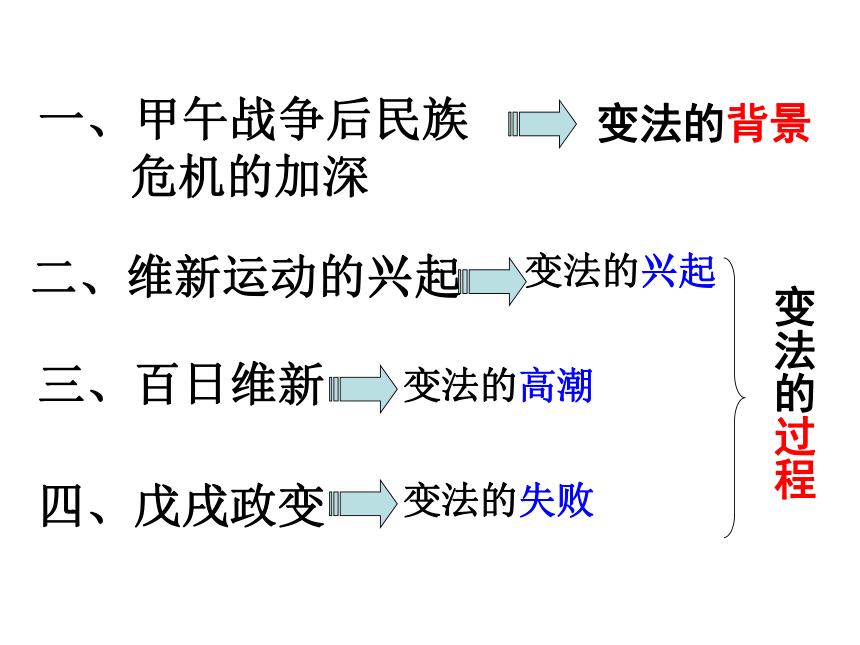

危机的加深二、维新运动的兴起三、百日维新四、戊戌政变变法的背景变法的兴起变法的高潮变法的失败变法的过程英国1832年议会改革俄国1861年改革美国南北战争1861-65年日本明治维新1868年起德国统一与宪法

1871年法国共和制的确立(1875年)中国戊戌变法

1898年世界之潮流:政治民主化

经济工业化

思想理性化中国之困窘:政治专制

经济落后

思想禁锢新思想

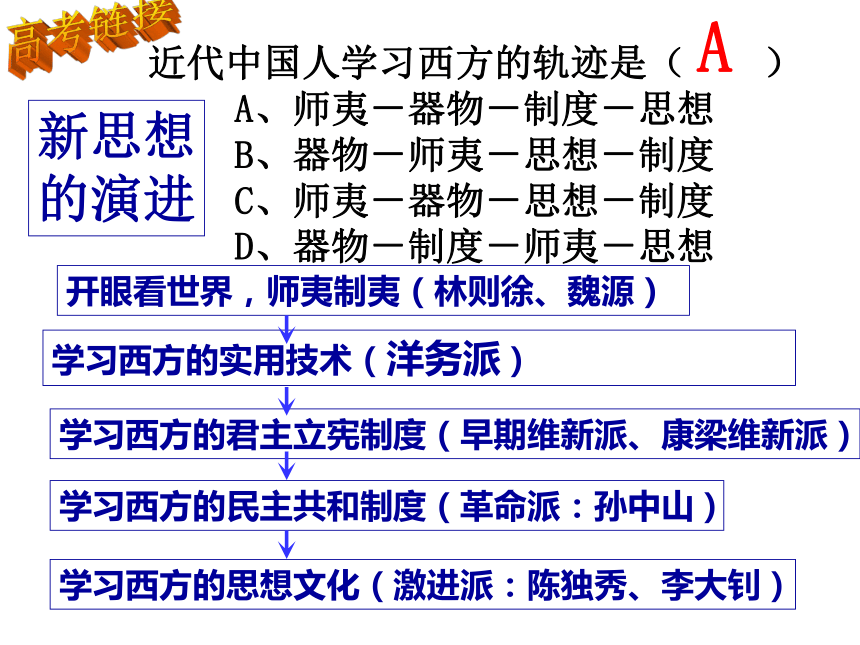

的演进近代中国人学习西方的轨迹是( )

A、师夷-器物-制度-思想

B、器物-师夷-思想-制度

C、师夷-器物-思想-制度

D、器物-制度-师夷-思想开眼看世界,师夷制夷(林则徐、魏源)学习西方的实用技术(洋务派)学习西方的君主立宪制度(早期维新派、康梁维新派)学习西方的民主共和制度(革命派:孙中山)学习西方的思想文化(激进派:陈独秀、李大钊)A高考链接我们自古以来,

就有埋头苦干的人,

就有拼命硬干的人,

就有为民请命的人,

就有舍身求法的人,

这就是中国的脊梁。——鲁迅 一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》解说词 他们处于多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方寻求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 图说新思想陈独秀 黄 兴梁启超李鸿章魏 源曾国藩林则徐李大钊郑观应孙中山王 韬康有为地主阶级抵抗派( )地主阶级洋务派( )

早期维新派 ( )资产阶级维新派( )

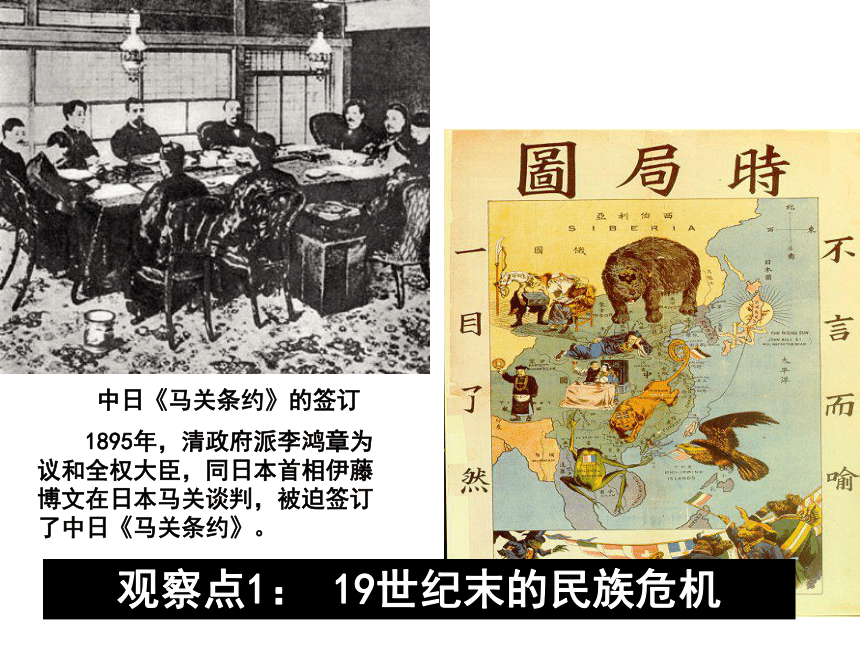

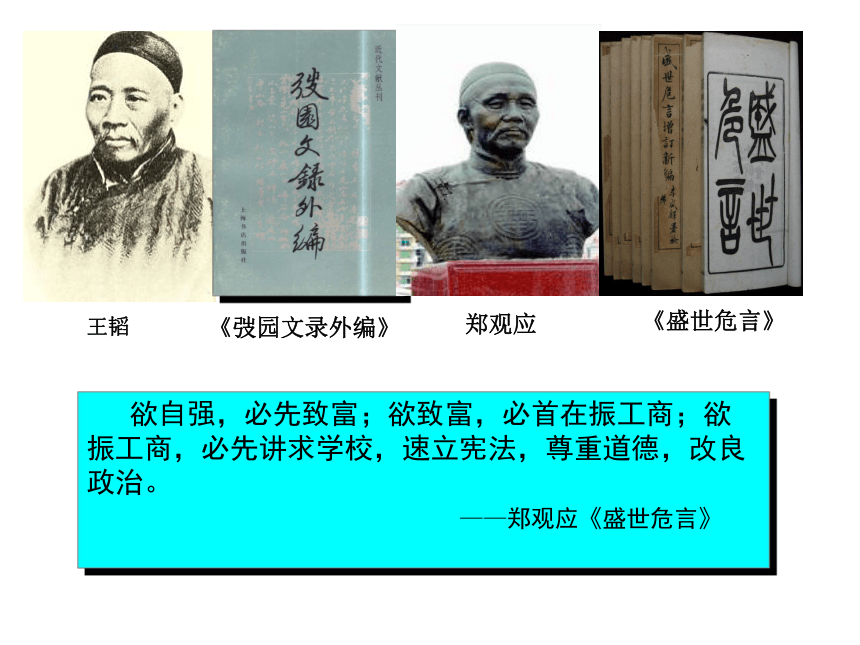

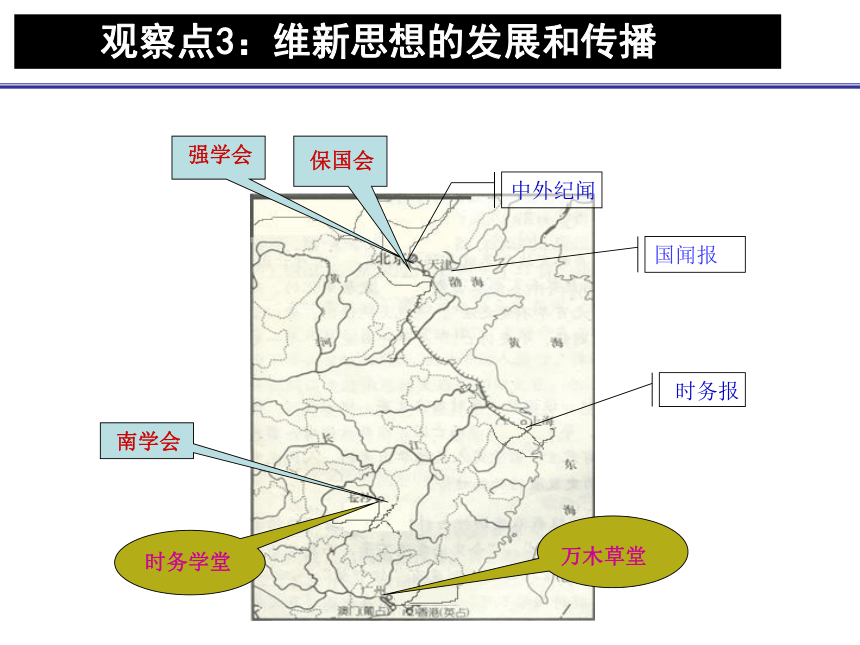

资产阶级革命派( )资产阶级激进派( )对号入座5、74、69、113、122、101、8 阅读以下图片和材料,分析戊戌变法产生的历史根源。追问历史中日《马关条约》的签订 1895年,清政府派李鸿章为议和全权大臣,同日本首相伊藤博文在日本马关谈判,被迫签订了中日《马关条约》。 观察点1: 19世纪末的民族危机 观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 江苏大生纱厂 19世纪末的中国农民 王韬 《弢园文录外编》郑观应《盛世危言》 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》

中外纪闻时务报强学会保国会南学会国闻报时务学堂万木草堂 观察点3:维新思想的发展和传播 1、必要性(社会基础)

①民族危机空前加深(经济、政治)

②甲战争宣告洋运探索失败,救亡图存需进行新探索;

③清政府的统治危机

2、可能性:

①经济基础:民族资本主义初步发展;

②阶级基础:民族资产阶级壮大并开始登上政治舞台

③思想基础:早期维新思想的奠基和西学的不断传入;

康梁维新思想的发展和传播

一、戊戌变法产生的背景(历史根源) 见提纲P17观察点1: 19世纪末的民族危机 甲午战争后西方列强是如何加强对华侵略的? 1)西方列强通过资本输出,进一步控制了中国的经济命脉,扩张在华政治势力;严重阻碍中国民族工业的发展。

1)强占租借地和划分“势力范围”来瓜分中国。中国面临从半殖民地沦为殖民地的严重危机。

2)美国提出的“门户开放”政策,暂缓和了列强争夺中国的尖锐矛盾,在一定程度上建立了共同宰割中国的同盟。贷款、修筑铁路、抢夺矿山开采、投资办厂、开设银行经济:

政治:

1、甲午战争后清朝统治危机出现的原因有哪些?

2、清政府采取了哪些措施?结果如何?出现这个结果的根本原因是什么?1)赔款、自然灾害等所引发的的财政危机

2)西方列强侵略,民族危机加深激化阶级矛盾和社会矛盾,统治危机进一步加剧

封建制度的落后和清政府的腐朽统治观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 1.中国民族资本主义初步发展的原因

帝国主义的侵略使中国的自然经济的进一步瓦解、“实业救国”的倡导、清 政府放宽对民间设厂的限制。

2.初步发展的特点及发展艰难的原因

资金少、规模小、技术力量薄弱、先天不足后天畸型

受到外来资本主义势力的排挤、受到本国封建势力的压迫。

使民族资产阶级力量开始壮大并在19世纪末作为新的独立的政治力量登上了政治舞台。3.影响

康有为

1、理论基础:

2、思想主张:

3、康有为的维新思想有什么特点?把西方的政治学说同传统的儒家思想相结合

(从传统的儒家思想中为变法寻找理论依据)

或(托古改制)《孔子改制考》《新学伪经考》把传统的儒家思想同西方的政治学说相

结合,主张维新变法,实行君主立宪制观察点3:维新思想的发展和传播 19C70Y早期维新思想4、利与弊

5、康有为为什么要请出2000多年前的孔子,以孔子之口说出维新变法的要求?1、封建主义正统思想即儒家思想在知识分子中根深蒂固

2、策略:借孔子的权威论证维新变法理论的合理性,减少改革阻力。

3、根本原因:反映出资产阶级的软弱性和妥协性利:减少阻力,有利于宣传资产阶级改良思想。

弊:反映资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能与封建思想彻底决裂《孔子改制考》《新学伪经考》,借孔子宣传维新变法理论;用进化论观点论证君主立宪制是符合社会发展潮流的。《时务报》主笔,《变法通议》,变法是历史发展的必然,只有顺应时代潮流,才是中国的出路。《仁学》,大胆批判封建专制政体和纲常名教,号召人们冲破“网罗”,同封建束缚彻底决裂。翻译《天演论》,“物竞天择,适者生存”、“世道必进,后胜于今”。维新派及其思想主张共同主张:

①变法维新,富国强兵,救亡图存;

②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,

实行君主立宪;

③发展资本主义经济与文化 老一辈革命家吴玉章回忆说:“当我读到康、梁的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大兴趣了。”

维新思想在当时的中国产生了怎样的影响? 强烈地冲击了传统思想,使一部分人开始接受维新思想,“思想界之大飓风 ”“火山大喷火 ”;

维新派对封建制度的批判客观上有利于资级革命思想的传播封建自然经济进一步的瓦解为民族资本主义发展提供了客观的条件民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)民族危机空前严重

(社会基础)戊戌变法维新思想的传播(思想基础)列强资本输出掀起瓜分狂潮甲午战败甲午战败赔款 清政府放宽对

民间设厂的限制19世纪末民族资本主义有了初步发展

(经济基础)史海探源 在封建顽固派盘根错节的京城,热血沸腾但手无寸铁的书生们是如何掀起激荡全国的改革浪潮的?史海探源发动“公车上书”办《中外纪闻》成立“强学会”与顽固派论战应诏统筹全局折组织“保国会”使维新思想发展成为

爱国救亡的政治运动宣传西学,鼓吹变法维新派第一个政治团体资本主义思想与封建主

义思想的正面交锋资产阶级维新派的施政

纲领资产阶级的第一个政党

变法浪潮激荡全国1、兴起:

《马关条约》签订后公车上书,揭开变法序幕,变法思潮演变为爱国的政治运动。

2、发展:

维新派在京沪等地创办报刊,组织学会,鼓吹变法,得到爱国知识分子、开明士绅、民族资产阶级和光绪皇帝的支持。

3、高潮:百日维新

(一)施政纲领:

(一)开始标志:

(二)内容及其影响:

(四)特点:三、戊戌变法的过程和主要内容《应诏统筹全局折》1898年6月11日光绪帝颁布《定国是诏》政治、经济、文教、军事颁布新法,改革旧制,举步维艰公车上书 1895年4月,康有为在京参加会试期间,传来日本逼迫李鸿章签定《马关条约》的消息,康有为一夜间奋笔疾书,起草了1.4万字的上皇帝书,提出拒和、迁都、变法三大主张。5月1日,各省举人齐集开会讨论,有1300多人签字,第二天上书递到都察院后,说条约已签字无法更改,拒绝接受。史称公车上书(汉朝时封建官府用车马接送被征召选举的读书人,后来人们用公车比作举人入京应试的代称)。公车上书推动着变法思潮转变为一场爱国救亡的政治运动。戊戌变法时期学会、学堂、报馆一览表中外纪闻时务报强学会保国会南学会国闻报时务学堂万木草堂变法浪潮激荡全国变法内容(必记)政治民主化经济工业化教育近代化军队近代化 维新变法在中国近现代化中地位揭露瓜分救亡图存——唤醒近代民族意识

兴民权实行君主立宪—开启制度变革尝试

传播西方政治制度—促进革命时代到来

政治 思想 经济设农工商局,鼓励发展工商业

提倡私人办厂,奖励创新发明

鼓励商办铁路、矿业,办银行宣传进化论思想

传播民权学说

西方科学思想

民族资本主义发展猛烈抨击封建专制

近代第一次思想启蒙 维新变法在中国近现代化中地位维新派主张断发易服——改变旧习俗

创办《时务报》等报刊—传播思想的武器

创办保国会等组织—为革命政党提供借鉴

文化 军事 教育废八股,设中小学堂,京师大学堂

设铁路、矿务、医学等专门学堂

鼓励私人办学、选派学生留学等建立新式军队

按新法练兵、装备新武器

增强海军实力,添造兵船

近代教育发展追赶现代军事

增强国防力量

有利于资产阶级参政,打击封建官僚制度有利于资本主义发展 有利于增强军事实力,抵御外来侵略,挽救民族危亡有利于传播西方先进科技文化,培养维新人才 没有涉及实行君主立宪等政治主张 没有触动到封建土地所有制 变法措施的作用和局限(必记)4、结局:失败 标志:戊戌政变,“戊戌六君子”被杀5、变法失败原因:

根本原因是中国民族资本主义经济发展的不充分,资产阶级维新派势力过于弱小,民族资产阶级的软弱性和妥协性。

⑴主观上:

①维新派缺乏坚强的领导核心;

②脱离群众,缺乏广泛的社会基础;

③依靠的皇帝没有实权;

④对列强和袁世凯抱有不切实际的幻想;

⑤维新派政治上不够成熟:缺乏政治策略,改革措施较为激进,急于求成;不能循序渐进,树敌过多,陷于孤立;

⑵客观上:反动势力强大。

中央与地方顽固派官僚、寄命科举的读书人、失去特权的旗人等封建势力联合抵制破坏。

①变法损害了以慈禧太后为首的封建顽固派的利益,遭到他们的强烈反对。

②各省官员大多对变法阳奉阴违,并不真正实行。

③袁世凯告密出卖维新派。

④反革命集团政治经验丰富等。

6、教训:

戊戌变法的失败证明,资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

戊戌政变西太后弄权政变

六君子人头落地改革失败改革失败的原因是什么? 2007宁夏卷42题材料:

变法期间,光绪皇帝共计发布各种变法昭领导工作4条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够几年吃的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。” 决定改革成败的因素1.是否符合社会发展的需要

2.改革措施是否切实可行

3.改革者自身的实力与胆识

4.用人是否得当

5.改革的社会基础

6.外部环境

……守旧势力:慈禧太后维新力量:光绪帝①解除翁同龢的职务

②命亲信荣禄为直隶总督,控制京津

③中央和地方大多高级官员抵制新政

④荣禄等人暗中密谋慈禧太后训政①革去礼部两名尚书、四名侍郎

②任命谭嗣同等“军机四卿”

③拉拢袁世凯,却不识袁世凯真面目

④游说列强支持落空双方交锋(1)旧势力(2)光绪帝7、历史意义1、爱国意义:爱国救亡运动(民族危机,变法图强,激发爱国思想和民族意识)3、启蒙意义:思想解放运动,抨击封建思想文化,开创新的时代风气、社会舆论和思想观念,促进中国人民的觉醒2、进步意义:政治改革运动,政治上君主立宪,经济上发展资本主义 ,符合历史潮流,有利于中国近代化。▲变法的局限性 1、没有涉及维新派提出的设议院、开国会、定宪法等君主立宪的政治主张,说明维新派的行动比它们的宣言退步了。

2、局限在社会上层,没有发动广大民众。 中国维新变法运动的基本内容是什么?与此同时18世纪法国启蒙思想相比,两者在促进社会变革中的作用有何不同?为什么?中国维新思想要求抵抗侵略,摆脱民族危机,反对封建 专制统治。主张兴民权,实行君主立宪,发展资本主义,学习和传播西方科技文化。 法国启蒙运动给法国大革命作了充分的思想动员,成为强大的思想武器,法国大革命摆脱了封建制度,建立了资本主义制度; 中国的维新变法运动促成了戊戌变法,其力图改变中国现状,以实现民族独立、进步和富强,但变法如昙花一现,很快失败。(1)基本内容:(2)作用不同:理解历史:中西启蒙思想对比中认识维新思想 19世纪的中国资本主义发展程度远不如18世纪的法国,中国的民族资产阶级具有突出的软弱性和妥协性,因而维新思想缺乏坚实的社会基础,其革命性远逊于法国启蒙思想。

同时,法国启蒙思想经历了一个世纪的发展过程,形成完整体系,而维新思想则是在中国社会封建传统十分顽强和民族危机加深的条件下仓促形成的,缺乏比较成熟的理论基础。(3)不同的原因:资本主义发展水平较高,

封建统治相对薄弱;资本主义发展不充分,

封建统治势力强大;倒幕派实力强大 掌握了政权、武装资产阶级弱小,寄希望于无实权的皇帝大刀阔斧,全面推行变法法令如“一纸空文”①自由资本主义时期

②西方集中侵略中国的

(有利的国际环境)①向帝国主义过渡阶段

②列强掀起了瓜分中国的狂潮;视角二:探究中日改革成败原因理解历史:中日对比中探讨近现代化进程的多样性感悟历史:体验谭嗣同甘愿为变法牺牲的感人精神 以生命唤醒生命—从狱中诗解读谭嗣同

1898年9月28日谭嗣同被斩首与北京菜市口,其狱中题诗:

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去肝胆

两昆仑。(注:张俭、杜根为东汉恒灵帝时的党锢之祸中享有崇高威望的直谏义士,受迫害时为百姓营救,连捕吏也不忍抓。)

解读一:谭嗣同弥天大勇,慷慨赴义,惊天地,泣鬼神。崇高人格与日月同辉。

解读二:谭嗣同在临死前深刻地反思变法失败的经历与东汉传奇义士张俭、杜根有惊人相似。引起谭嗣同强烈的共鸣,但奇迹没有出现,他和着血泪反思变法缺陷

解读三:面对现实谭嗣同感到无力回天,唯一能做到的是以自己的热血唤醒民众,用生命呼吁“不有行者,无以图将来,不有死者无以召后起,”坦然赴死,“死得其所,快哉快哉!”

解读四:谭嗣同在生命的最后时刻留给了我们什么?是勇气?是无奈?是悲哀?还是唤醒……思考:19世纪末20世纪初,中华民族面临着怎样的严重危机?对此中国各政治力量做出了怎样的反应?(1)资产阶级维新派戊戌变法(2)农民阶级(3)资产阶级革命派(4)地主阶级(清政府)义和团运动辛亥革命新政、 “预备立宪”近代改革整合工业文明冲击下的改革

1500年以来的历史是人类社会由分散隔绝状态进入整体发展的一体化进程,其主线是现代化。但在此进程中,不同地区表现出很大的差异性和多样性。

请简要说明明治维新、戊戌变法在哪些方面促进了本国的现代化。(一)经济上:市场化、工业化

1、明治维新:

殖产兴业,从西方引进技术和人才,重点发展军工企业、重工业和基础设施,通过国营示范、扶持政策和人才培养等方式,积极推动私人企业发展,初步实现工业化,崛起为东方强国;

2、戊戌变法:

中央设立矿物铁路局、农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会、农会等民间团体,促进了资本主义经济的发展。(二)政治上:民主化、法制化

1、明治维新:

废除了封建等级制度,实行四民平等;1889年颁布《大日本帝国宪法》,确立了天皇至高无上的权力,但也承认了人民的一些权益,形式上确立了三权分立的国家体制,使日本成为亚洲第一个立宪国家。

2、戊戌变法:

维新派变法前曾提出设议院、开国会、定宪法等内容,要求实行君主立宪,表明中国向西方学习已扩展到制度领域。(三)思想文化上:科学化、民主化

1、明治维新:

倡导文明开化,积极学习西方资本主义文明,实行教育改革,传播启蒙思想,大力发展新闻出版事业。

2、戊戌变法:

维新期间,言论、集会、出版、结社活跃,各种社团和报刊层出不穷,近代文化和教育事业获得教快发展;出版事业进步、近代传媒从通商口岸拓展到内陆,猛烈地抨击了封建思想文化,促进了思想启蒙,开启了新的时代风气、社会舆论和思想观念,留给后人宝贵的精神遗产。(四)军事上:现代化、西方化

1、明治维新:

建立新式军队,实行义务兵役制,仿照西方建立常备军,大力改进装备,培养指挥人才,实施武士道教育,享有特殊地位,只对天皇负责。

2、戊戌变法:

精练陆军,改习洋操,扩建海军,一定程度上增强了军队的战斗力。(五)社会生活上:文明化、西方化

1、明治维新:

努力改造衣食住行等社会习俗,发生了深刻变化。

2、戊戌变法:

维新派摒除陈规陋习,提倡文明生活方式,戒缠足、兴女学等运动引领时代新风。观察点一:梁启超的反思

观察点二:70年代大陆史学界的反思

观察点三:80年代大陆史学界的反思

观察点四:90年代以来大陆和台湾史学界的反思 理解历史:变法后对失败原因的反思观察点1:梁启超的反思 1、“政变之总原因有二大端:其一由西后与皇上积不相能,久蓄废立之志也。其二由顽固大臣痛恨改革也。”“凡改革之事,必除旧与布新两者之用力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。”

2、“是急激之鉴也,因相率以为戒,相率一事不办,束手待亡,而自以为温和焉。……而我国终无振起之时,而我四万万同胞之为奴隶,终莫可救矣。是乃所大忧也。”

——梁启超《戊戌政变记》1898年 1、依据材料1,概括梁启超的观点。

2、依据材料2,梁启超担忧什么?后来的历史说明梁启超的担忧有必要吗?他的担忧是否有价值?观察点2:70年代大陆史学界的反思 戊戌变法的失败,证明了改良主义道路是一条走不通的道路。……改良主义的产生,总是对抗革命、企图缓和社会矛盾,本质上是反动的。改良主义者鼓吹改良,又害怕群众运动,这是他们不可救药的顽症。他们害怕群众革命运动,更甚于害怕顽固反动势力。……这就使他们远远地离开人民群众,找不到能够真正打破一切旧势力的同盟军,只能借皇权的威力去推行新政,到愿意接受维新变法的地主阶级知识分子和士大夫中,去寻找力量。竟想凭借这样的一种力量,依靠极少数人的努力,去完成革新社会政治的艰苦事业,当然只能是君子们的幻想。

——中国近代史丛书编写组:《戊戌变法》,上海人民出版社,1972年 1.请你判断这段反思应该是哪个时期的?简要说明判断理由。

2.你能说说这种反思背后的历史观念是什么?你觉得这种观念的现实意义如何? 观察点3:80年代大陆史学界的反思 1983年,在广州举行了“纪念戊戌维新运动85周年和康、梁思想研究学术讨论会”,众多与会的学者通过对建国30多年来研究的总结,初步肯定了“资产阶级本身提倡改良主义的软弱性、妥协性与局限性,不能和不敢摧毁封建制度” 这一观点。 80年代的反思和70年代的反思有何异同? 观察点4:90年代以来大陆史学界的反思 1、祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困难。

——雷颐

2、变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

——萧功秦

3、变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

——李喜所

4、康梁等一班爱国书生初涉政治舞台所抖出的豪情万丈连同其与幼稚不仅属于他们个人,而且属于一个时代甚至属于一个可望连绵的社会群体。 ——郭世佑 请你说出上述四种反思的角度分别是什么? 观察点一:梁启超的反思

观察点二:70年代大陆史学界的反思

观察点三:80年代大陆史学界的反思

观察点四:90年代以来大陆和台湾史学界的反思 1、这些历史反思有怎样的现实价值?

2、综合上述历史反思,你能说说历史反思的发展趋势吗?你能说说影响历史反思变化的若干因素吗?

3、经过这样的反思和对反思的反思之后,你又是如何看待“改良主义,此路不通”这个判断呢? 理解历史:变法后对失败原因的反思甲午危机,豆剖瓜分;

求变情绪,上下弥漫。

民族工业,初步发展;

经政基础,先天不足。

维新思想,形式多样;

变法施政,立宪设局。

定国是诏,变法高潮;

出走溅血,昙花一现。

众说纷纭,历史反思;

进进退退,誉之毁之。

事实论证,尊重历史;

多元理解,宽容有度。 课堂总结:

危机的加深二、维新运动的兴起三、百日维新四、戊戌政变变法的背景变法的兴起变法的高潮变法的失败变法的过程英国1832年议会改革俄国1861年改革美国南北战争1861-65年日本明治维新1868年起德国统一与宪法

1871年法国共和制的确立(1875年)中国戊戌变法

1898年世界之潮流:政治民主化

经济工业化

思想理性化中国之困窘:政治专制

经济落后

思想禁锢新思想

的演进近代中国人学习西方的轨迹是( )

A、师夷-器物-制度-思想

B、器物-师夷-思想-制度

C、师夷-器物-思想-制度

D、器物-制度-师夷-思想开眼看世界,师夷制夷(林则徐、魏源)学习西方的实用技术(洋务派)学习西方的君主立宪制度(早期维新派、康梁维新派)学习西方的民主共和制度(革命派:孙中山)学习西方的思想文化(激进派:陈独秀、李大钊)A高考链接我们自古以来,

就有埋头苦干的人,

就有拼命硬干的人,

就有为民请命的人,

就有舍身求法的人,

这就是中国的脊梁。——鲁迅 一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》解说词 他们处于多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方寻求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 图说新思想陈独秀 黄 兴梁启超李鸿章魏 源曾国藩林则徐李大钊郑观应孙中山王 韬康有为地主阶级抵抗派( )地主阶级洋务派( )

早期维新派 ( )资产阶级维新派( )

资产阶级革命派( )资产阶级激进派( )对号入座5、74、69、113、122、101、8 阅读以下图片和材料,分析戊戌变法产生的历史根源。追问历史中日《马关条约》的签订 1895年,清政府派李鸿章为议和全权大臣,同日本首相伊藤博文在日本马关谈判,被迫签订了中日《马关条约》。 观察点1: 19世纪末的民族危机 观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 江苏大生纱厂 19世纪末的中国农民 王韬 《弢园文录外编》郑观应《盛世危言》 欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》

中外纪闻时务报强学会保国会南学会国闻报时务学堂万木草堂 观察点3:维新思想的发展和传播 1、必要性(社会基础)

①民族危机空前加深(经济、政治)

②甲战争宣告洋运探索失败,救亡图存需进行新探索;

③清政府的统治危机

2、可能性:

①经济基础:民族资本主义初步发展;

②阶级基础:民族资产阶级壮大并开始登上政治舞台

③思想基础:早期维新思想的奠基和西学的不断传入;

康梁维新思想的发展和传播

一、戊戌变法产生的背景(历史根源) 见提纲P17观察点1: 19世纪末的民族危机 甲午战争后西方列强是如何加强对华侵略的? 1)西方列强通过资本输出,进一步控制了中国的经济命脉,扩张在华政治势力;严重阻碍中国民族工业的发展。

1)强占租借地和划分“势力范围”来瓜分中国。中国面临从半殖民地沦为殖民地的严重危机。

2)美国提出的“门户开放”政策,暂缓和了列强争夺中国的尖锐矛盾,在一定程度上建立了共同宰割中国的同盟。贷款、修筑铁路、抢夺矿山开采、投资办厂、开设银行经济:

政治:

1、甲午战争后清朝统治危机出现的原因有哪些?

2、清政府采取了哪些措施?结果如何?出现这个结果的根本原因是什么?1)赔款、自然灾害等所引发的的财政危机

2)西方列强侵略,民族危机加深激化阶级矛盾和社会矛盾,统治危机进一步加剧

封建制度的落后和清政府的腐朽统治观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 观察点2: 19世纪末的社会经济和政治 1.中国民族资本主义初步发展的原因

帝国主义的侵略使中国的自然经济的进一步瓦解、“实业救国”的倡导、清 政府放宽对民间设厂的限制。

2.初步发展的特点及发展艰难的原因

资金少、规模小、技术力量薄弱、先天不足后天畸型

受到外来资本主义势力的排挤、受到本国封建势力的压迫。

使民族资产阶级力量开始壮大并在19世纪末作为新的独立的政治力量登上了政治舞台。3.影响

康有为

1、理论基础:

2、思想主张:

3、康有为的维新思想有什么特点?把西方的政治学说同传统的儒家思想相结合

(从传统的儒家思想中为变法寻找理论依据)

或(托古改制)《孔子改制考》《新学伪经考》把传统的儒家思想同西方的政治学说相

结合,主张维新变法,实行君主立宪制观察点3:维新思想的发展和传播 19C70Y早期维新思想4、利与弊

5、康有为为什么要请出2000多年前的孔子,以孔子之口说出维新变法的要求?1、封建主义正统思想即儒家思想在知识分子中根深蒂固

2、策略:借孔子的权威论证维新变法理论的合理性,减少改革阻力。

3、根本原因:反映出资产阶级的软弱性和妥协性利:减少阻力,有利于宣传资产阶级改良思想。

弊:反映资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能与封建思想彻底决裂《孔子改制考》《新学伪经考》,借孔子宣传维新变法理论;用进化论观点论证君主立宪制是符合社会发展潮流的。《时务报》主笔,《变法通议》,变法是历史发展的必然,只有顺应时代潮流,才是中国的出路。《仁学》,大胆批判封建专制政体和纲常名教,号召人们冲破“网罗”,同封建束缚彻底决裂。翻译《天演论》,“物竞天择,适者生存”、“世道必进,后胜于今”。维新派及其思想主张共同主张:

①变法维新,富国强兵,救亡图存;

②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,

实行君主立宪;

③发展资本主义经济与文化 老一辈革命家吴玉章回忆说:“当我读到康、梁的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大兴趣了。”

维新思想在当时的中国产生了怎样的影响? 强烈地冲击了传统思想,使一部分人开始接受维新思想,“思想界之大飓风 ”“火山大喷火 ”;

维新派对封建制度的批判客观上有利于资级革命思想的传播封建自然经济进一步的瓦解为民族资本主义发展提供了客观的条件民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)民族危机空前严重

(社会基础)戊戌变法维新思想的传播(思想基础)列强资本输出掀起瓜分狂潮甲午战败甲午战败赔款 清政府放宽对

民间设厂的限制19世纪末民族资本主义有了初步发展

(经济基础)史海探源 在封建顽固派盘根错节的京城,热血沸腾但手无寸铁的书生们是如何掀起激荡全国的改革浪潮的?史海探源发动“公车上书”办《中外纪闻》成立“强学会”与顽固派论战应诏统筹全局折组织“保国会”使维新思想发展成为

爱国救亡的政治运动宣传西学,鼓吹变法维新派第一个政治团体资本主义思想与封建主

义思想的正面交锋资产阶级维新派的施政

纲领资产阶级的第一个政党

变法浪潮激荡全国1、兴起:

《马关条约》签订后公车上书,揭开变法序幕,变法思潮演变为爱国的政治运动。

2、发展:

维新派在京沪等地创办报刊,组织学会,鼓吹变法,得到爱国知识分子、开明士绅、民族资产阶级和光绪皇帝的支持。

3、高潮:百日维新

(一)施政纲领:

(一)开始标志:

(二)内容及其影响:

(四)特点:三、戊戌变法的过程和主要内容《应诏统筹全局折》1898年6月11日光绪帝颁布《定国是诏》政治、经济、文教、军事颁布新法,改革旧制,举步维艰公车上书 1895年4月,康有为在京参加会试期间,传来日本逼迫李鸿章签定《马关条约》的消息,康有为一夜间奋笔疾书,起草了1.4万字的上皇帝书,提出拒和、迁都、变法三大主张。5月1日,各省举人齐集开会讨论,有1300多人签字,第二天上书递到都察院后,说条约已签字无法更改,拒绝接受。史称公车上书(汉朝时封建官府用车马接送被征召选举的读书人,后来人们用公车比作举人入京应试的代称)。公车上书推动着变法思潮转变为一场爱国救亡的政治运动。戊戌变法时期学会、学堂、报馆一览表中外纪闻时务报强学会保国会南学会国闻报时务学堂万木草堂变法浪潮激荡全国变法内容(必记)政治民主化经济工业化教育近代化军队近代化 维新变法在中国近现代化中地位揭露瓜分救亡图存——唤醒近代民族意识

兴民权实行君主立宪—开启制度变革尝试

传播西方政治制度—促进革命时代到来

政治 思想 经济设农工商局,鼓励发展工商业

提倡私人办厂,奖励创新发明

鼓励商办铁路、矿业,办银行宣传进化论思想

传播民权学说

西方科学思想

民族资本主义发展猛烈抨击封建专制

近代第一次思想启蒙 维新变法在中国近现代化中地位维新派主张断发易服——改变旧习俗

创办《时务报》等报刊—传播思想的武器

创办保国会等组织—为革命政党提供借鉴

文化 军事 教育废八股,设中小学堂,京师大学堂

设铁路、矿务、医学等专门学堂

鼓励私人办学、选派学生留学等建立新式军队

按新法练兵、装备新武器

增强海军实力,添造兵船

近代教育发展追赶现代军事

增强国防力量

有利于资产阶级参政,打击封建官僚制度有利于资本主义发展 有利于增强军事实力,抵御外来侵略,挽救民族危亡有利于传播西方先进科技文化,培养维新人才 没有涉及实行君主立宪等政治主张 没有触动到封建土地所有制 变法措施的作用和局限(必记)4、结局:失败 标志:戊戌政变,“戊戌六君子”被杀5、变法失败原因:

根本原因是中国民族资本主义经济发展的不充分,资产阶级维新派势力过于弱小,民族资产阶级的软弱性和妥协性。

⑴主观上:

①维新派缺乏坚强的领导核心;

②脱离群众,缺乏广泛的社会基础;

③依靠的皇帝没有实权;

④对列强和袁世凯抱有不切实际的幻想;

⑤维新派政治上不够成熟:缺乏政治策略,改革措施较为激进,急于求成;不能循序渐进,树敌过多,陷于孤立;

⑵客观上:反动势力强大。

中央与地方顽固派官僚、寄命科举的读书人、失去特权的旗人等封建势力联合抵制破坏。

①变法损害了以慈禧太后为首的封建顽固派的利益,遭到他们的强烈反对。

②各省官员大多对变法阳奉阴违,并不真正实行。

③袁世凯告密出卖维新派。

④反革命集团政治经验丰富等。

6、教训:

戊戌变法的失败证明,资产阶级改良道路在半殖民地半封建社会的中国是行不通的。

戊戌政变西太后弄权政变

六君子人头落地改革失败改革失败的原因是什么? 2007宁夏卷42题材料:

变法期间,光绪皇帝共计发布各种变法昭领导工作4条,包括政治、经济、文化教育等各个方面。对此,时任海关总税务司的赫德指出:“他们把足够几年吃的东西不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内,都填塞给它吃了。” 决定改革成败的因素1.是否符合社会发展的需要

2.改革措施是否切实可行

3.改革者自身的实力与胆识

4.用人是否得当

5.改革的社会基础

6.外部环境

……守旧势力:慈禧太后维新力量:光绪帝①解除翁同龢的职务

②命亲信荣禄为直隶总督,控制京津

③中央和地方大多高级官员抵制新政

④荣禄等人暗中密谋慈禧太后训政①革去礼部两名尚书、四名侍郎

②任命谭嗣同等“军机四卿”

③拉拢袁世凯,却不识袁世凯真面目

④游说列强支持落空双方交锋(1)旧势力(2)光绪帝7、历史意义1、爱国意义:爱国救亡运动(民族危机,变法图强,激发爱国思想和民族意识)3、启蒙意义:思想解放运动,抨击封建思想文化,开创新的时代风气、社会舆论和思想观念,促进中国人民的觉醒2、进步意义:政治改革运动,政治上君主立宪,经济上发展资本主义 ,符合历史潮流,有利于中国近代化。▲变法的局限性 1、没有涉及维新派提出的设议院、开国会、定宪法等君主立宪的政治主张,说明维新派的行动比它们的宣言退步了。

2、局限在社会上层,没有发动广大民众。 中国维新变法运动的基本内容是什么?与此同时18世纪法国启蒙思想相比,两者在促进社会变革中的作用有何不同?为什么?中国维新思想要求抵抗侵略,摆脱民族危机,反对封建 专制统治。主张兴民权,实行君主立宪,发展资本主义,学习和传播西方科技文化。 法国启蒙运动给法国大革命作了充分的思想动员,成为强大的思想武器,法国大革命摆脱了封建制度,建立了资本主义制度; 中国的维新变法运动促成了戊戌变法,其力图改变中国现状,以实现民族独立、进步和富强,但变法如昙花一现,很快失败。(1)基本内容:(2)作用不同:理解历史:中西启蒙思想对比中认识维新思想 19世纪的中国资本主义发展程度远不如18世纪的法国,中国的民族资产阶级具有突出的软弱性和妥协性,因而维新思想缺乏坚实的社会基础,其革命性远逊于法国启蒙思想。

同时,法国启蒙思想经历了一个世纪的发展过程,形成完整体系,而维新思想则是在中国社会封建传统十分顽强和民族危机加深的条件下仓促形成的,缺乏比较成熟的理论基础。(3)不同的原因:资本主义发展水平较高,

封建统治相对薄弱;资本主义发展不充分,

封建统治势力强大;倒幕派实力强大 掌握了政权、武装资产阶级弱小,寄希望于无实权的皇帝大刀阔斧,全面推行变法法令如“一纸空文”①自由资本主义时期

②西方集中侵略中国的

(有利的国际环境)①向帝国主义过渡阶段

②列强掀起了瓜分中国的狂潮;视角二:探究中日改革成败原因理解历史:中日对比中探讨近现代化进程的多样性感悟历史:体验谭嗣同甘愿为变法牺牲的感人精神 以生命唤醒生命—从狱中诗解读谭嗣同

1898年9月28日谭嗣同被斩首与北京菜市口,其狱中题诗:

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去肝胆

两昆仑。(注:张俭、杜根为东汉恒灵帝时的党锢之祸中享有崇高威望的直谏义士,受迫害时为百姓营救,连捕吏也不忍抓。)

解读一:谭嗣同弥天大勇,慷慨赴义,惊天地,泣鬼神。崇高人格与日月同辉。

解读二:谭嗣同在临死前深刻地反思变法失败的经历与东汉传奇义士张俭、杜根有惊人相似。引起谭嗣同强烈的共鸣,但奇迹没有出现,他和着血泪反思变法缺陷

解读三:面对现实谭嗣同感到无力回天,唯一能做到的是以自己的热血唤醒民众,用生命呼吁“不有行者,无以图将来,不有死者无以召后起,”坦然赴死,“死得其所,快哉快哉!”

解读四:谭嗣同在生命的最后时刻留给了我们什么?是勇气?是无奈?是悲哀?还是唤醒……思考:19世纪末20世纪初,中华民族面临着怎样的严重危机?对此中国各政治力量做出了怎样的反应?(1)资产阶级维新派戊戌变法(2)农民阶级(3)资产阶级革命派(4)地主阶级(清政府)义和团运动辛亥革命新政、 “预备立宪”近代改革整合工业文明冲击下的改革

1500年以来的历史是人类社会由分散隔绝状态进入整体发展的一体化进程,其主线是现代化。但在此进程中,不同地区表现出很大的差异性和多样性。

请简要说明明治维新、戊戌变法在哪些方面促进了本国的现代化。(一)经济上:市场化、工业化

1、明治维新:

殖产兴业,从西方引进技术和人才,重点发展军工企业、重工业和基础设施,通过国营示范、扶持政策和人才培养等方式,积极推动私人企业发展,初步实现工业化,崛起为东方强国;

2、戊戌变法:

中央设立矿物铁路局、农工商总局,奖励农工商业的发展;举办商会、农会等民间团体,促进了资本主义经济的发展。(二)政治上:民主化、法制化

1、明治维新:

废除了封建等级制度,实行四民平等;1889年颁布《大日本帝国宪法》,确立了天皇至高无上的权力,但也承认了人民的一些权益,形式上确立了三权分立的国家体制,使日本成为亚洲第一个立宪国家。

2、戊戌变法:

维新派变法前曾提出设议院、开国会、定宪法等内容,要求实行君主立宪,表明中国向西方学习已扩展到制度领域。(三)思想文化上:科学化、民主化

1、明治维新:

倡导文明开化,积极学习西方资本主义文明,实行教育改革,传播启蒙思想,大力发展新闻出版事业。

2、戊戌变法:

维新期间,言论、集会、出版、结社活跃,各种社团和报刊层出不穷,近代文化和教育事业获得教快发展;出版事业进步、近代传媒从通商口岸拓展到内陆,猛烈地抨击了封建思想文化,促进了思想启蒙,开启了新的时代风气、社会舆论和思想观念,留给后人宝贵的精神遗产。(四)军事上:现代化、西方化

1、明治维新:

建立新式军队,实行义务兵役制,仿照西方建立常备军,大力改进装备,培养指挥人才,实施武士道教育,享有特殊地位,只对天皇负责。

2、戊戌变法:

精练陆军,改习洋操,扩建海军,一定程度上增强了军队的战斗力。(五)社会生活上:文明化、西方化

1、明治维新:

努力改造衣食住行等社会习俗,发生了深刻变化。

2、戊戌变法:

维新派摒除陈规陋习,提倡文明生活方式,戒缠足、兴女学等运动引领时代新风。观察点一:梁启超的反思

观察点二:70年代大陆史学界的反思

观察点三:80年代大陆史学界的反思

观察点四:90年代以来大陆和台湾史学界的反思 理解历史:变法后对失败原因的反思观察点1:梁启超的反思 1、“政变之总原因有二大端:其一由西后与皇上积不相能,久蓄废立之志也。其二由顽固大臣痛恨改革也。”“凡改革之事,必除旧与布新两者之用力相等,然后可有效也。苟不务除旧而言布新,其势必将旧政之积弊,悉移而纳于新政之中,而新政反增其害矣。”

2、“是急激之鉴也,因相率以为戒,相率一事不办,束手待亡,而自以为温和焉。……而我国终无振起之时,而我四万万同胞之为奴隶,终莫可救矣。是乃所大忧也。”

——梁启超《戊戌政变记》1898年 1、依据材料1,概括梁启超的观点。

2、依据材料2,梁启超担忧什么?后来的历史说明梁启超的担忧有必要吗?他的担忧是否有价值?观察点2:70年代大陆史学界的反思 戊戌变法的失败,证明了改良主义道路是一条走不通的道路。……改良主义的产生,总是对抗革命、企图缓和社会矛盾,本质上是反动的。改良主义者鼓吹改良,又害怕群众运动,这是他们不可救药的顽症。他们害怕群众革命运动,更甚于害怕顽固反动势力。……这就使他们远远地离开人民群众,找不到能够真正打破一切旧势力的同盟军,只能借皇权的威力去推行新政,到愿意接受维新变法的地主阶级知识分子和士大夫中,去寻找力量。竟想凭借这样的一种力量,依靠极少数人的努力,去完成革新社会政治的艰苦事业,当然只能是君子们的幻想。

——中国近代史丛书编写组:《戊戌变法》,上海人民出版社,1972年 1.请你判断这段反思应该是哪个时期的?简要说明判断理由。

2.你能说说这种反思背后的历史观念是什么?你觉得这种观念的现实意义如何? 观察点3:80年代大陆史学界的反思 1983年,在广州举行了“纪念戊戌维新运动85周年和康、梁思想研究学术讨论会”,众多与会的学者通过对建国30多年来研究的总结,初步肯定了“资产阶级本身提倡改良主义的软弱性、妥协性与局限性,不能和不敢摧毁封建制度” 这一观点。 80年代的反思和70年代的反思有何异同? 观察点4:90年代以来大陆史学界的反思 1、祖宗崇拜和华夏中心是中国传统文化的重要特点,这两者的结合使学习和参考外国的任何改革都变得更加困难。

——雷颐

2、变法者由于缺乏对改革制约条件和困难客观冷静的认识和分析,未能形成成熟的改革心理,缺少高超的政治智慧和实际的活动能力,没有采取灵活多变的变法战略。

——萧功秦

3、变法失败的根本原因不在于变法的内容和策略上,而在于当时没有出现一个变法成功的整体的社会环境,以及与此相联系的强大的促进改革的政治和经济力量。

——李喜所

4、康梁等一班爱国书生初涉政治舞台所抖出的豪情万丈连同其与幼稚不仅属于他们个人,而且属于一个时代甚至属于一个可望连绵的社会群体。 ——郭世佑 请你说出上述四种反思的角度分别是什么? 观察点一:梁启超的反思

观察点二:70年代大陆史学界的反思

观察点三:80年代大陆史学界的反思

观察点四:90年代以来大陆和台湾史学界的反思 1、这些历史反思有怎样的现实价值?

2、综合上述历史反思,你能说说历史反思的发展趋势吗?你能说说影响历史反思变化的若干因素吗?

3、经过这样的反思和对反思的反思之后,你又是如何看待“改良主义,此路不通”这个判断呢? 理解历史:变法后对失败原因的反思甲午危机,豆剖瓜分;

求变情绪,上下弥漫。

民族工业,初步发展;

经政基础,先天不足。

维新思想,形式多样;

变法施政,立宪设局。

定国是诏,变法高潮;

出走溅血,昙花一现。

众说纷纭,历史反思;

进进退退,誉之毁之。

事实论证,尊重历史;

多元理解,宽容有度。 课堂总结:

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件